ゲーミングモニターの「本当の応答速度」を、客観的かつ正確に計測するのは非常に難しいです。しかもメーカーの公称値は驚くほど信用ならないです。にも関わらず、メーカーの公称値を鵜呑みにしたレビューや評価が少なくない。

そこで「ちもろぐ」のゲーミングモニターレビューでは、実測に基づいた客観的なレビュー方法を導入しました。

(公開:2020/3/13 | 更新:2022/12/17)

応答速度の「公称値」は意外とテキトー

スペックに記載される「G2G応答速度」とは?

ゲーミングモニターのスペック表示において、メーカーがかなり力を入れてアピールする数値が「G2G応答速度」です。

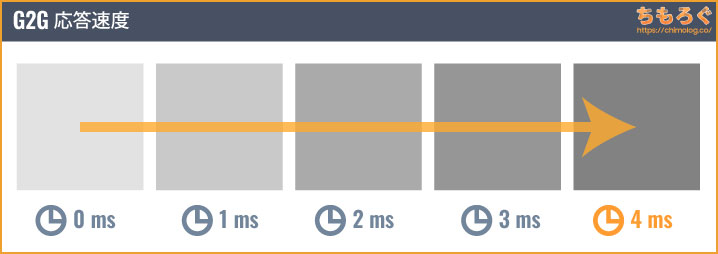

G2Gは「Gray to Gray」の略で、文字通りグレーから別のグレーに変化するのにかかった時間を「G2G応答速度」と呼びます。2021年時点、もっぱらメーカーが強く主張する応答速度は、G2G応答速度を指します。

たとえば、製品スペックに「応答速度:1 ms(GtG)」と記載されていれば、そのゲーミングモニターは1ミリ秒かけて灰色から別の灰色に表示を切り替えられるゲーミングモニターです。

指摘のとおり、ゲーミングモニター業界最大の闇が「スペック値の応答速度が何を指しているのかが不明」です。

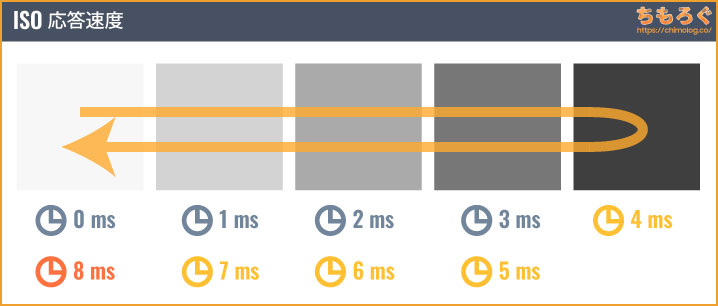

実は、ゲーミングモニターが出始めた頃は「ISO応答速度」と呼ばれる規格が使われていました。ISO応答速度の中身はシンプルに白(0)から黒(255)へ変化するのにかかった往復時間です。

しかし、往復時間だとスペックに表記できる応答速度は長くなってしまいます。白(0)から黒(255)の往復時間と決まっているため、都合のいい数字を引き抜くことすら出来ません。メーカーにとって都合の悪い規格です。

G2G応答速度の測定条件は「あいまい」

2021年時点、もっとも主流になった「G2G応答速度」はディスプレイの業界団体である「VESA(Video Electronics Standards Association)」によって作成されたのち、あいまいでざっくりとした中身のまま放置されています。

特に、消費者にとって問題なのが以下3つです。

- 使うグレーの指定はありません、灰色(1~254)であればOK

- 測定機材のレギュレーションも無し

- オーバードライブ設定の制限もなし

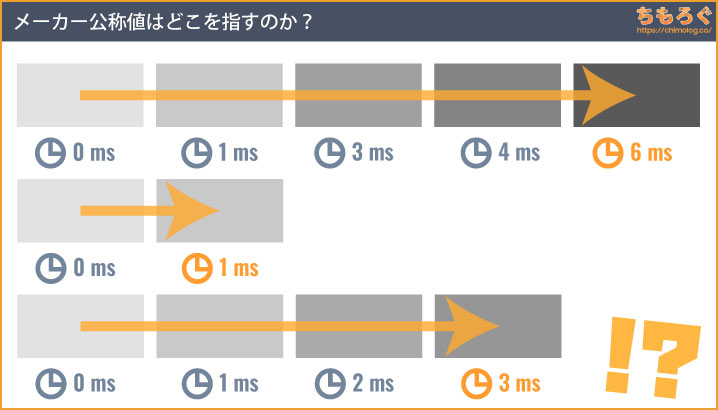

なんとびっくり、測定に使用するグレーに指定がありません。灰色なら1~254どこでも好きな灰色を使って、応答速度を測定して問題なしです。応答速度が一番出やすいグレー同士で測定すると、かんたんに良い数値を出せます。

製品ページに「1 ms(GtG)」と記載されていても、白いグレー(1)から黒いグレー(254)だと6ミリ秒かかるかもしれません。いろいろなグレー同士で測定して、平均値を求めると4ミリ秒の可能性もあるでしょう。

具体的にどこが1ミリ秒か、まったく明示されていないのでメーカー公称値の応答速度は信用できないです。筆者としては、メーカーの示す応答速度は来月の天気予報と同じレベルで参考程度にしか見ていません。

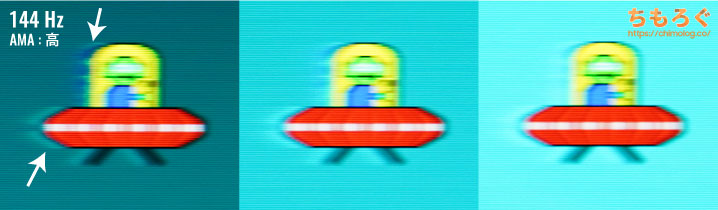

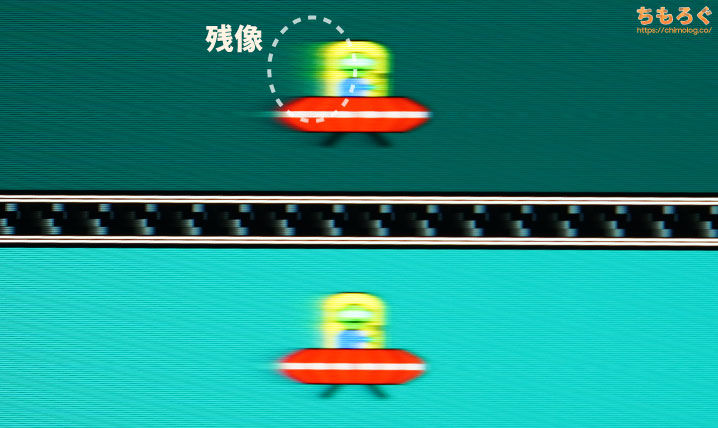

次の問題がオーバードライブ設定に制限がないことです。オーバードライブ機能を使うと、モニターの応答速度を大幅に高速化できる一方で、パネルを制御する技術がないとかえって残像を引き起こすデメリットがあります。

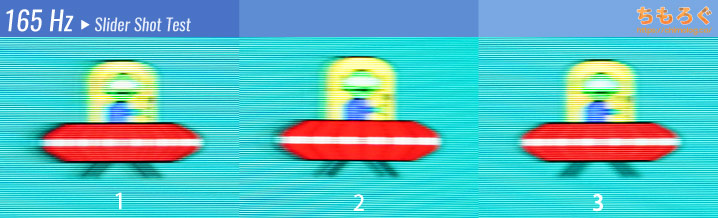

実際の写真がこちらです。測定上の応答速度は速いですが、実際に見えている映像は残像が出ています。オーバードライブの失敗(= エラー)による残像を「逆残像(英:corona、artifacts)と呼びます。

G2G応答速度には、オーバードライブ設定の制限がないため、仮に逆残像だらけのひどい映像になったとしても・・・。メーカーとしては少しでも速い応答速度を記載できれば問題がないです。

0.1 ~ 0.3 ms(G2G)など、有機ELパネルに匹敵する応答速度を記載しているモニターは、逆残像だらけの過剰なオーバードライブ設定を適用している可能性が高いです。そう言える根拠は・・・、実際に測定すると1ミリ秒以下はめったに出ないからです。

逆残像まみれの過剰オーバードライブをかければなんとか出せる灰色があるくらいで、実際に見て問題ない映像で1ミリ秒以下を安定して出せるゲーミングモニターなんて有機ELじゃないと不可能です。

- 条件のいいグレー同士で測定して大丈夫

- 逆残像は評価しないのでオーバードライブ設定も使い放題

- メーカー公称値は数値の正確さをほとんど保証しない

「応答速度のメーカー公称値はあまり参考にできない」と考えておきましょう。表記スペックが1ミリ秒の2台のモニターで、実測値に2ミリ秒も差があった実例もあるくらいです。

自分できちんと測定するようになり、データを集めれば集めるほど、メーカー公称値は驚くほど実際の数値と一致しません。

応答速度を計測する方法

では、ゲーミングモニターの応答速度をどうやって測定するのか?、方法はざっくり3つあります。

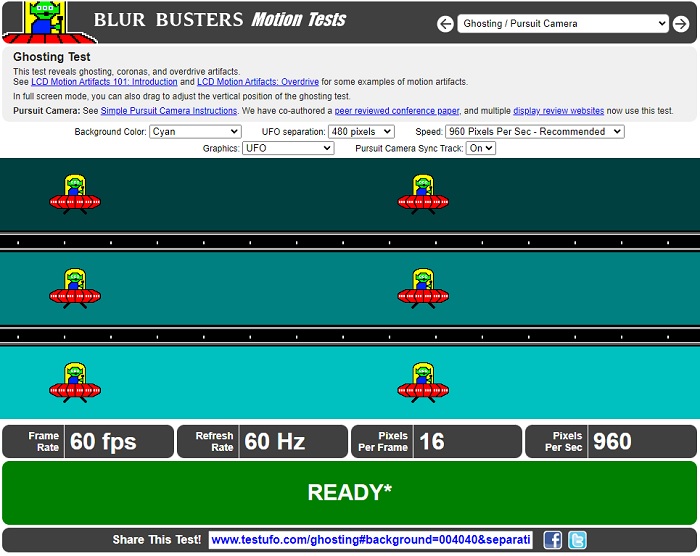

- UFO Test : Ghostingで「UFOのぼやけ具合」を目視でチェック

- デジカメのスローモーション撮影でUFOの移動にかかるフレーム数を測定

- 光学センサーとオシロスコープでグレーの変化にかかる時間を測定

1つ目の方法は応答速度の測定方法ではないものの、一般ユーザーにとってもっとも手軽に応答速度の違いを体感できる方法なので、一応紹介します。

1. UFO Test : GhostingでUFOの残像を見る

左から右へと宇宙人の乗ったUFOが一直線に移動するだけの映像が流れます。注目するのは、移動するUFOに現れる「残像」です。

流れるUFOを目で追ってみると、UFOの後をつける残像が見えるはずです。残像が見えたから何?と思うかもしれませんが、応答速度の差によって、この残像が伸びたり縮んだりします。

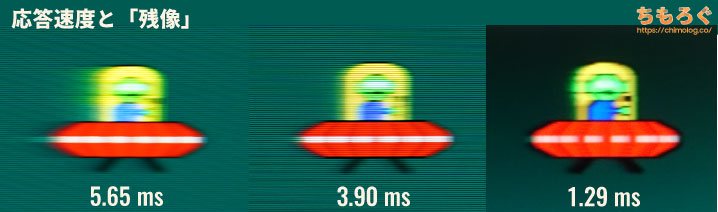

実際に応答速度の違うゲーミングモニターで、UFOの残像を比較した写真がこちらです。UFOの直下に掲載した応答速度は、筆者が測定したG2G応答速度の平均値です。

見ての通り、応答速度が速いほどUFOのあとを追う残像が短く見えます。応答速度の差は人間の目に見えないという人もある程度いますが、2~3ミリ秒の差なら人間の目でそこそこ確認が可能です。

「デジカメだから映る?」そう思ったなら、応答速度に差があるゲーミングモニターを2台並べて、UFO Test : Ghostingを見てみてください。片方のモニターでUFOの残像が伸びて見えるなら、そのモニターの応答速度は少なくとも片方より遅いと判断できるでしょう。

ちなみに、過剰なオーバードライブ設定を適用してUFOを見ると、「逆残像(英:corona、artifacts)」を確認できます。UFO自体のりんかく線はキリッと見えるのに、なぜか明るい逆残像がついてきます。

逆残像が出た状態でApex LegendsやRainbow Six Siegeをプレイすると、まるで水彩画のような表現に。Amazonや価格コムの口コミでも、オーバードライブの悪影響と思われる症状の書き込みをたまに見かけます。

残像を減らすためには、応答速度の速さだけでなく、高いリフレッシュレートも必要です。残像を減らす = 過去に表示した映像(1フレーム)の表示時間を少なくする必要があるので、リフレッシュレートと応答速度が速いほど残像が少なく見えます。

2. デジカメのスローモーション撮影で測定する

最近の小型コンデジは約1000 fpsものスローモーション撮影に対応する機種があります(代表例はSony RX100Vなど)。超高速スローモーションでUFO Testの動画を撮影すると、1つ前のUFOが消えるのにかかった時間から応答速度を測定できます。

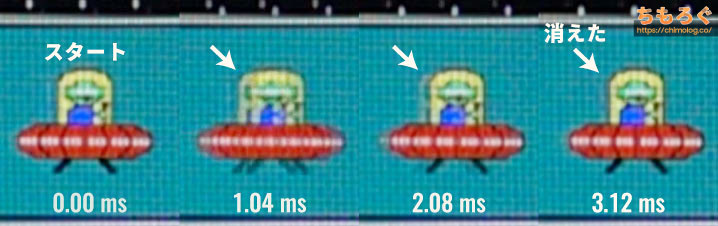

手持ちのSony RX100Vで実際にやってみた。↑の例では過去のUFOが完全に消えるのにおよそ3フレームかかっています。960 fps撮影の場合、1フレームは約1.04 ミリ秒ですので、3フレーム = 3.12 ミリ秒の応答速度です。

一見すると応答速度の測定方法として、かなり妥当な内容に思えますが・・・、残念ながら不十分です。デジカメのスローモーションで行う測定には大きく4つの問題点が挙げられます。

- 960 fps撮影でも分解能はわずか「1.04 ミリ秒」で不十分

- 1パターンの測定にかなりの時間がかかる

- 測定している範囲が「あいまい」で精度に欠ける

- オーバードライブ使用時のエラー率を測定できない

- メーカー公称値と同じく「参考程度」にしかならない

Sony RX100Vの960 fps撮影ですら、1フレームあたりの分解能はたったの1.04 ミリ秒です。ざっくりした目安なら十分かもしれないですが、複数のゲーミングモニターで性能比較をするなら、せめて0.1 秒は欲しいです。

次の問題点は1パターンの測定に時間がかかりすぎるため、海外レビューサイトで行われているような30パターン測定が現実的ではありません。Sony RX100Vの場合、1パターンに1分はかかります。

30パターンだと30分に増え、リフレッシュレート別、オーバードライブ設定別など組み合わせが増えるとテストに2~3時間は必要です。手間のかかる測定方法はヒューマンエラー(凡ミス)の発生率も高くなり、得られたデータの信頼性が下がります。

しかもスローモーション撮影だと「どこからどこまでを測定しているのか?」がかなり曖昧で、そもそも30パターン測定すら満足にできないのです。

オシロスコープで正確に測定できる「オーバードライブのエラー率」も、スローモーション撮影だとまったく正確に測定できません。逆残像の有無が分かるくらいで、どの程度エラーが発生しているかは分からないです。

メーカー公称値を鵜呑みにして体感を語る感想のようなレビューより、いくぶんマシ程度なレベルであって、測定としては参考程度です。とても比較に使えるデータじゃないです。

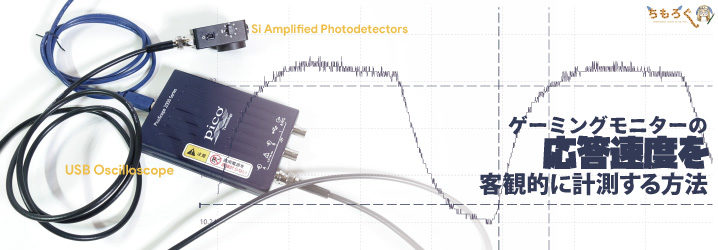

3. 光学センサーとオシロスコープで測定する

基本に戻りましょう。ゲーミングモニターのG2G応答速度とは、とあるグレーから別のグレーに変化するのにかかった時間です。つまり、画面の明るさの変化を測れば、G2G応答速度を正確に測定できます。

- 光学センサー:光の明るさを「電圧」に変換する機材

- オシロスコープ:検知した結果をデジタルデータに変換する機材

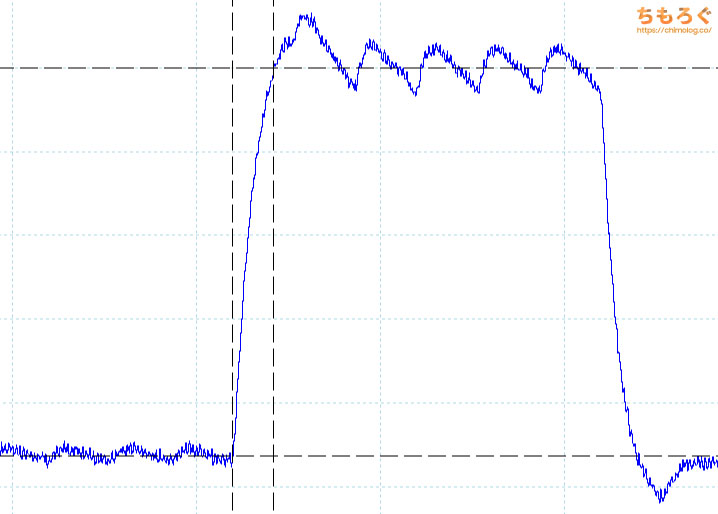

光学センサーは光の明るさを電圧に変換します。オシロスコープは光学センサーが拾った結果を、人間にも分かりやすいように時系列データ(グラフ)に変換して記録します。

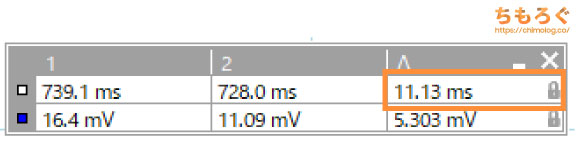

画面の明るさをグラフ化したデータです。デジカメのスローモーション撮影より、はるかに「始点」と「終点」が分かりやすく、測定している範囲がハッキリ明瞭です。

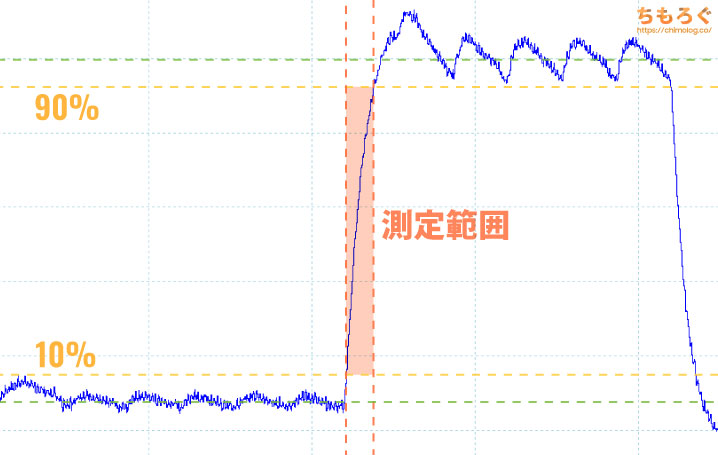

測定する範囲は、VESA(Video Electronics Standards Association)が作成したG2G応答速度の規格にある通り、変化した明るさの10 ~ 90%とします。

分解能はなんと「マイクロ秒(= 1000分の1ミリ秒)」の領域へ。デジカメのスローモーションだと1ミリ秒と2ミリ秒が限界ですが、光学センサーとオシロスコープを使えば1.273ミリ秒と1.383ミリ秒の差を測定可能です。

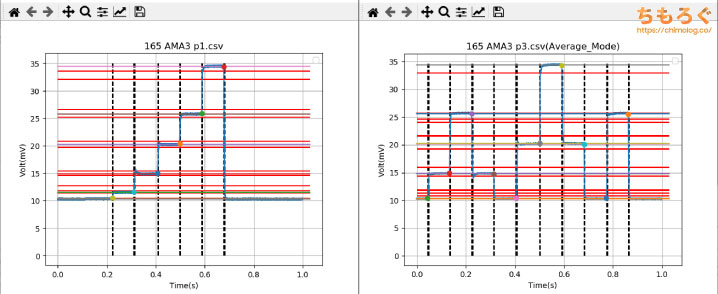

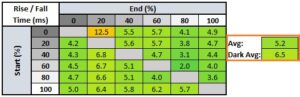

ちもろぐでは、海外レビューサイトにならって6段階のグレー(合計30パターン)のグレー同士でG2G応答速度を測定します。30パターンを光学センサーとオシロスコープで記録し、特注ソフトウェアでデータ化します。

| 応答速度 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | – | 2.63 ms | 10.94 ms | 10.16 ms | 6.98 ms | 4.90 ms |

| 50 | 2.70 ms | – | 6.62 ms | 6.88 ms | 6.28 ms | 3.53 ms |

| 100 | 2.38 ms | 5.05 ms | – | 5.89 ms | 5.71 ms | 2.97 ms |

| 150 | 2.86 ms | 5.95 ms | 5.14 ms | – | 4.88 ms | 2.64 ms |

| 200 | 2.84 ms | 5.54 ms | 5.31 ms | 4.50 ms | – | 2.40 ms |

| 255 | 3.29 ms | 5.48 ms | 5.46 ms | 5.22 ms | 4.58 ms | – |

こうして、ゲーミングモニターの各レビュー記事に掲載しているG2G応答速度(30パターン)の出来上がり。

| MOBIUZ EX2710Rの応答速度165 Hz / オーバードライブ:1 | |

|---|---|

| 平均値 | 4.99 ms |

| 最速値 | 2.38 ms |

| 最遅値 | 10.94 ms |

| 明るく | 5.56 ms |

| 暗く | 4.42 ms |

30パターンすべての応答時間を集計し、「平均値(Average)」「最速値(Faster)」「最遅値(Lowest)」「明るく(立ち上がり、Rise Timeの平均値)」「暗く(立ち下がり、Fall Timeの平均値)」を表にまとめます。

もっとも重視するのは「平均値」です。ゲーミングモニターが対応している最大リフレッシュレートに対して、必要な応答速度を満たせているかどうかが重要です。

こちらの記事でも解説している通り、応答速度がリフレッシュレート(モニターを更新する時間)より長いと、残像が見えやすいです。

| リフレッシュレート | 更新時間 | 応答速度(推奨) |

|---|---|---|

| 60 Hz | 16.67 ms | 16 ms以下 |

| 75 Hz | 13.33 ms | 13 ms以下 |

| 144 Hz | 6.94 ms | 6.9 ms以下 |

| 165 Hz | 6.06 ms | 6.0 ms以下 |

| 240 Hz | 4.17 ms | 4.1 ms以下 |

| 280 Hz | 3.57 ms | 3.5 ms以下 |

| 360 Hz | 2.78 ms | 2.7 ms以下 |

平均値が必要な更新時間を下回っていれば、とりあえず大丈夫です。もちろん応答速度は速いほど残像も見えづらくなるので、応答速度は速ければ速いほどいいです。

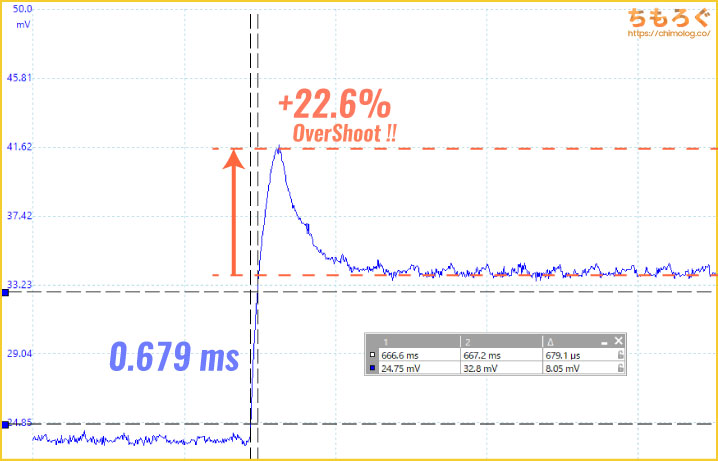

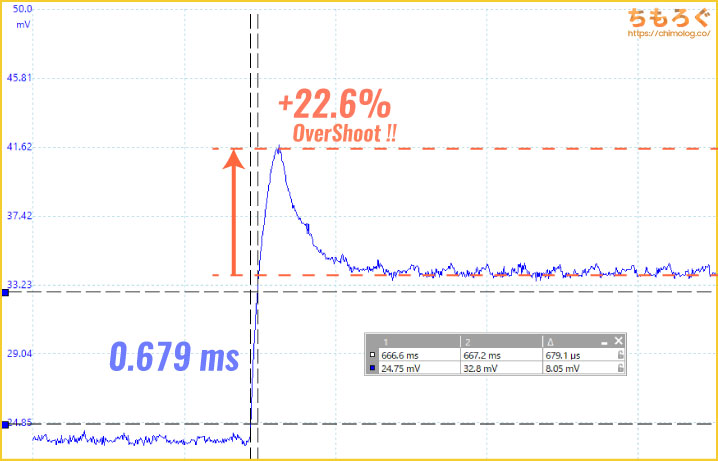

応答速度が速くても、オーバードライブの効かせすぎで「エラー(RTC Error)」が発生すると問題です。オーバードライブのエラーの測定範囲は「終点をオーバーした幅」とします。

たとえば0 ~ 100%の幅が100で、100%からオーバーした分が25なら、エラー率は「25%」です。

- 0~5%:ほぼ目立たない、安定したオーバードライブ性能

- 5~10%:逆残像が見えつつあるが、見るに耐えるレベル

- 10%~:逆残像がハッキリと見え、見るに堪えないレベル

5%以下の小さなエラーはほとんど目視できないため、気にする必要はありませんが、30パターン平均で5%を超えるなら危ういです。10%以上だと「水彩画のような」と言われるレベルの逆残像に陥る場合もあります。

もとから動きが速い特性を持つTNパネルでは、10%を超えても意外と見るに耐えるレベルだったりしますが、IPSとVAパネルにおいて10%超えのエラーは致命傷です。

| エラー率 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | – | 17.4 % | 20.1 % | 48.5 % | 20.2 % | 0.0 % |

| 50 | 0.0 % | – | 16.1 % | 34.1 % | 22.8 % | 0.0 % |

| 100 | 0.0 % | 6.1 % | – | 22.1 % | 27.6 % | 0.0 % |

| 150 | 0.0 % | 0.0 % | 7.9 % | – | 16.7 % | 0.0 % |

| 200 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 15.3 % | – | 0.0 % |

| 255 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 17.6 % | – |

オーバードライブのエラー率も、30パターンずつ特注ソフトウェアで自動集計し、表にまとめて掲載します。

| OD機能「AMA」の効果165 Hz / 3段階をテストした結果 | |||

|---|---|---|---|

| |||

| 平均値 | 4.99 ms | 4.09 ms | 3.15 ms |

| 最速値 | 2.38 ms | 1.83 ms | 1.88 ms |

| 最遅値 | 10.94 ms | 11.31 ms | 4.12 ms |

| 明るく | 5.56 ms | 4.69 ms | 3.33 ms |

| 暗く | 4.42 ms | 3.48 ms | 2.96 ms |

| 平均エラー率 | 0.0 % | 1.2 % | 4.7 % |

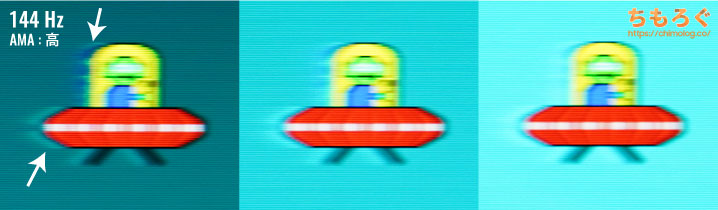

オーバードライブ設定が複数ある場合は、設定ごとに測定して「おすすめなオーバードライブ設定」を探します。↑の例だと、好みに応じてどのオーバードライブを使っても大丈夫です。

ちもろぐで使っている応答速度の測定方法は、基本的にTFT Centralの解説記事をベースにしています。

- Response Time Measurement(TFT Central)

独自の方法論ではなく、海外ですでに広く使われている測定方法を採用した理由は「データの比較がしやすい」からです。テレビの測定で有名なRTINGS.comも、TFT Centralとほぼ同様の方法で応答速度を測定しています。

比較できるデータは多いほど良いと考えているので、ちもろぐも同じ方法を使います。

| ちもろぐ EX2780Qをレビューより | RTINGS.com via : EX2780Q Review |

|---|---|

|  |

たとえば、BenQ EX2780Qはちもろぐで「立ち上がりに平均5.16 ミリ秒、立ち下がりに平均6.22 ミリ秒」と評価されました。

RTINGS.comでは「立ち上がりに平均5.2 ミリ秒、立ち下がりに平均6.5 ミリ秒」と評価されており、おおむね似たデータが報告されています。コンマ以下のわずかな性能差は「個体差」の可能性が高いです。

ちもろぐでは、TFT Centralで使用されている光学センサーとほぼ同等品と、Picoscope社のUSBオシロスコープ「5242A」を使っています。ネイティブ12 bitの垂直分解能のおかげで、応答速度の正確な測定が可能です。

「5242A」自体はすでに型落ちモデルですが、ゲーミングモニターの応答速度を0.01 ミリ秒単位(= 10 μ秒)で測定する分にはまったく問題ない性能です。

まとめ:モニターの応答速度を比較できます

| 測定方法 | ざっくり解説 |

|---|---|

| メーカー公称値 |

|

| UFO Testを目視 |

|

| スローモーション撮影 |

|

| 光学センサーと オシロスコープ |

|

本記事で、モニターの応答速度を測る方法をいくつか紹介しました。もっとも信頼性が高く、比較しやすいデータを集める方法が「光学センサーとオシロスコープ」です。

30パターンのグレーからグレーへの変化にかかった時間を一瞬で測定し、オシロスコープと特注のソフトウェアを用いて自動でデータ化します。毎回決まった方法で測定するので、データ同士の比較も可能です。

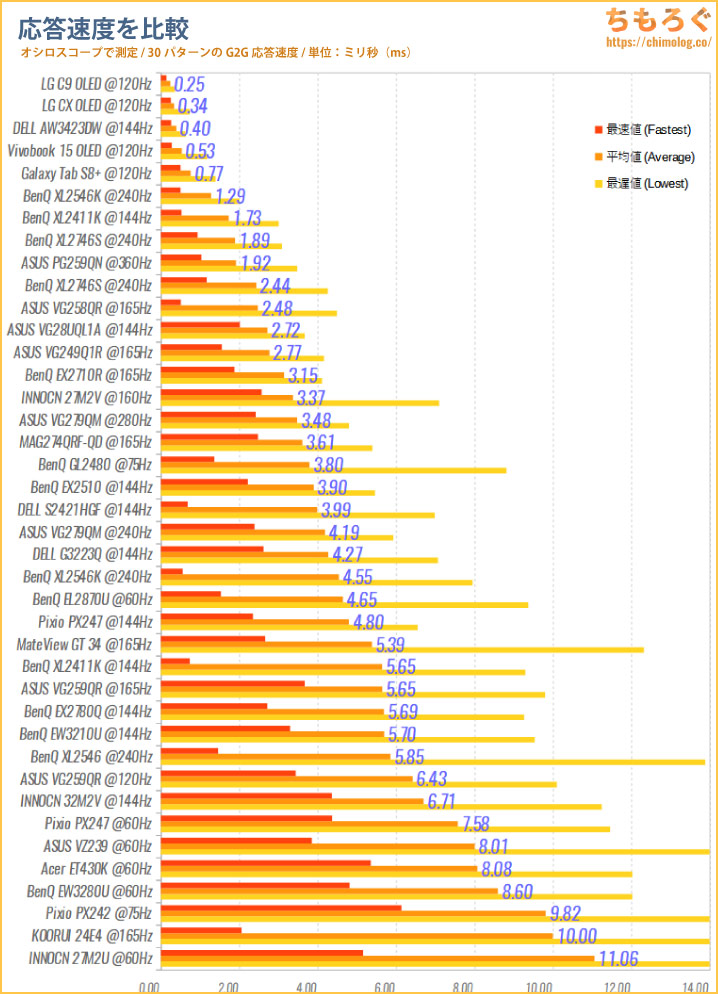

さまざまなゲーミングモニターの応答速度を比較したデータです(2023年1月時点)。

トップはやはり有機ELパネル、次にTNパネルです。IPSとVAパネルはモデルによって性能差が激しく、最新世代ほど速い傾向があります。

なお、光学センサーとオシロスコープを使った方法が一番正確だとは言い切れないものの、公称値にもとづいた感想や、デジカメのスローモーション撮影よりはるかに正確です。

ちもろぐでは応答速度の結果集計を特注ソフトウェアを用いて自動化しているため、ヒューマンエラー(凡ミス、集計ミスなど)が入り込むリスクも非常に低いです。

以上「ゲーミングモニターの応答速度を客観的に計測する方法」について、解説でした。

応答速度を測定したゲーミングモニター

応答速度:0ミリ秒クラス(OLED)

応答速度:1ミリ秒クラス(IPS / TN)

応答速度:2ミリ秒クラス(IPS)

応答速度:3ミリ秒クラス(IPS / TN)

おすすめなゲーミングモニター【まとめ解説】

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

レビュー評価【特におすすめ】

レビュー評価【特におすすめ】 レビュー評価【おすすめ】

レビュー評価【おすすめ】 レビュー評価【目的にあえばアリ】

レビュー評価【目的にあえばアリ】

購入前に公表値でなく実測を知れることは、メリットだ!助かります!

まとめのグラフの SampleA と SampleB のモニターは何を使っているのでしょうか?教えて頂けたら助かります。

G2G応答速度の説明画像に使っているフォント、Google Product Sansではありませんか?このフォントはGoogle以外の第三者の使用が禁止されています。

https://fonts.google.com/license/productsans

確認しました。

ご指摘の通り「Google Fonts」に収録されてないフォントですね…、後ほど修正します。

まだ直っていません

FPSゲーマーにとって興味深い記事ですね

OLEDの240hzが出れば即買いします!

eizoのゲーミングモニターのリフレッシュレートがどうなっているか測定して欲しいです。

EIZOのゲーミングモニターって「FORIS」シリーズでしたっけ?

発売日が古いので、応答速度は期待できないですね…その割に値段がけっこう高いので、検証予定はないです。EIZOさんがサンプルを貸し出してくれれば別ですが。

応答速度ですが、平均値ともに中央値もあった方が実際の使用に合うのでは?

凄い精度で計測されてますね。素晴らしいです。

基本的にHzに準して応答性はほぼほぼ決まっている傾向に思えます。OLEDは別格として。

そして最速値はカタログスペックレベルとして参考にはしますが、現実的には最遅値や平均値の方を気にすべきなのも分かります。

にしても測定させてみるとBenQの240Hz 1ms TN e-Sports ゲーミングモニターXL2546は、遅いときは全部の60Hzモニターではないみたいですがそれより遅いとは意外ですね。

よく「応答速度が早くゲームに最適」とか見るんですが、実際に関係あるんですかね?

残像を打つような人はそもそも反応できてないって事だし

業務用のカメラだと島津製作所のカメラは1000万分の1秒測れるものがありますね。

めちゃくちゃ高そうですけど

こうやって見るとモニターも格段に進歩していってますね

ただ今の時代、それを生かすためのグラボのコスパの悪さがなんとも残念です

オシロにつなぐ光学センサーは何をお使いですか?

「実際に応答速度の違うゲーミングモニターで、UFOの残像を比較した写真」の3.90msと1.29msというと速度からIPSとTNではないかと思ったのですが、パネルの種類が画像の残像感に影響することはないのでしょうか?(もちろん現時点でのIPSがエラーなしに1msに到達していないことを考えると現実的には意味のない質問かも知れませんが)

240Hzの応答速度の推奨が4.17ms以下ですが、応答速度が1フレームに収まっているとはいえ3.5msのIPSと1.3msのTNと0.15msのOLEDでは速度が短い程(ゲームのプレイ中など)くっきり感などの違いを体感できるものなのでしょうか?

それと実測のグラフの縦と横の0~255の数値は何を意味していますか?

RTINGS.comの0~100%と対応させて読むなら縦がstartで横がendのグレースケールで合っているでしょうか?

https://chimolog.co/bto-best-gaming-monitor-240hz/#google_vignette

こちらで解説されていますね

失礼しました