2020年ごろから、HDRの性能をアピールするゲーミングモニターが増えています。

「HDR 400」「HDR 600」「HDR 1000」などなど、モニターのHDR性能を示す定番規格が「VESA Display HDR」です。本記事では、それぞれの規格と仕組みについて、分かりやすく解説します。

(公開:2022/3/16 | 更新:2022/12/1)

【明るくて広色域】HDRの表示性能とは?

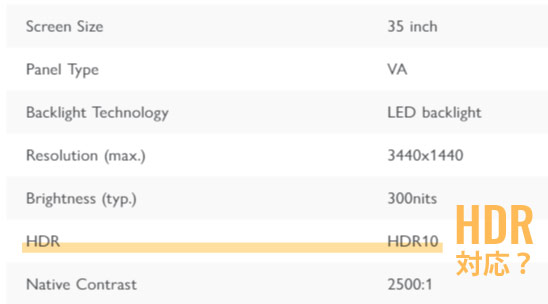

「HDR対応」と肝心の表示品質はまったく別

「HDR対応」とだけスペック表に書いてあるモニターは、HDRの映像信号を受け取ってHDRとして表示ができますが、肝心のHDR性能が優れているかどうかはまったく別なので注意。

「HDR対応」や「HDR10」と記載のあるモニターの大部分は、ただHDR映像を表示するだけです。

表示するだけなので、製品によっては「SDRとの違いが分からない・・・」「コントラスト比が低いしSDRと大差ない」「黒色がまったく黒くないような?」となりがち。

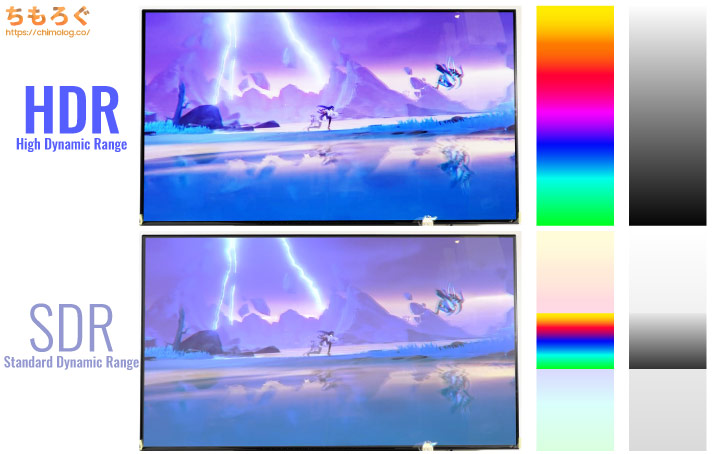

明るい画面と広色域 = HDRの表示性能

ではHDRの表示性能に必要なスペックは何でしょうか?

ややこしい専門用語を抜きにして、ものすごくざっくりと解説すると・・・

- 明るい画面(輝度が高いほど良い)

- 真の黒色(黒色がちゃんと黒に見える)

- 広色域(表示できる色が多いほど良い)

優れたHDR性能に求められるスペックはたったの3つだけです。なぜ、明るい画面と真の黒色と広色域の3つがあれば良いのか。

HDRの基本思想は「より現実的な映像表現」です。

たとえば、窓を開けて太陽を見ると、肉眼では直視できないほど明るいはず。逆に深夜の廃坑トンネルは本当に暗闇で、液晶パネルの光漏れよりも暗い完全な暗闇です。

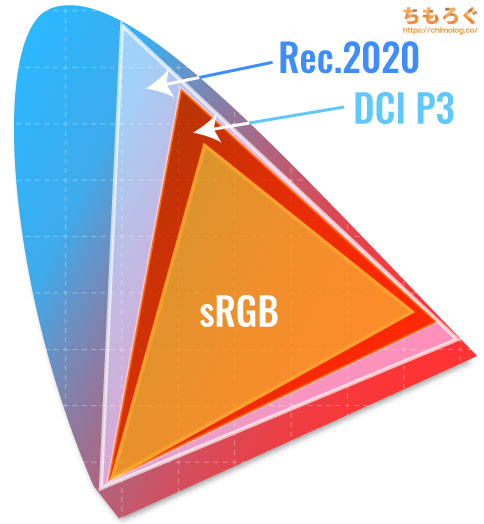

現実世界に存在する色の多さも、一般的なモニターをはるかに上回ります。一般的なモニターの色域はsRGB規格に準拠していますが、現実世界の色域はsRGBよりずっと広いです。

sRGB規格と広色域規格(代表的な規格であるDCI P3とRec.2020)を比較したカバー図です。見ての通り、DCI P3やRec.2020はsRGBと比較して圧倒的に広い色を表示できます。

よって、HDRが目指す現実的な映像表現を実現するためには、とにかく「明るい画面(高輝度)」「真の黒色」と「広色域(少なくともsRGB以上)」の3つが必要です。

【全5グレード】Display HDR規格のスペック解説

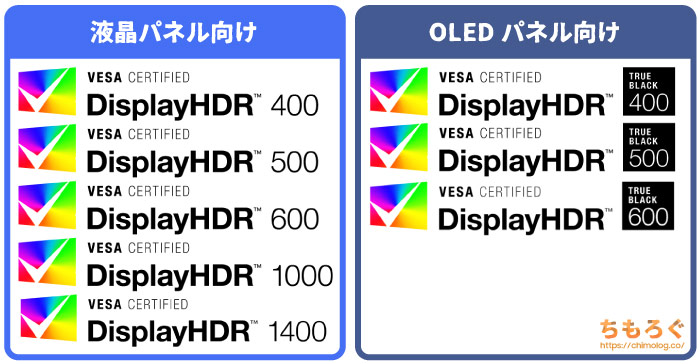

俗に言う「なんちゃってHDR」モニターにユーザーが騙されないように、PCモニターの業界団体であるVESAが、PCモニター向けのHDR認証規格として「Display HDR」を立ち上げました。

2022年12月時点、液晶パネルのモニター向けに「Display HDR」規格が5グレード、有機ELパネル向けに「Display HDR True Black」規格が3グレードあります。

- Display HDR:液晶パネル向け

- Display HDR True Black:OLEDパネル向け

液晶パネルと有機ELで輝度の限界が違うので、2種類の規格に分類されています。有機ELは熱の問題でどうしても輝度に限界がある一方、液晶パネルは1000 cd/m2以上の輝度を出せます。

| 認証ロゴ | 規格 | ピーク輝度 | 黒色 | 色域 |

|---|---|---|---|---|

| Display HDR 400 | 400 cd/m2 | 0.4 cd/m2 | sRGB:95%以上 | |

| Display HDR 500 | 500 cd/m2 | 0.1 cd/m2 | sRGB:99%以上 DCI P3:90%以上 | |

| Display HDR 600 | 600 cd/m2 | 0.1 cd/m2 | ||

| Display HDR 1000 | 1000 cd/m2 | 0.05 cd/m2 | ||

| Display HDR 1400 | 1400 cd/m2 | 0.02 cd/m2 | sRGB:99%以上 DCI P3:95%以上 | |

| Display HDR True Black 400 | 400 cd/m2 | 0.0005 cd/m2 | sRGB:99%以上 DCI P3:90%以上 | |

| Display HDR True Black 500 | 500 cd/m2 | 0.0005 cd/m2 | ||

| Display HDR True Black 600 | 600 cd/m2 | 0.0005 cd/m2 |

Display HDR規格のスペックを表にまとめました。グレードの高い規格になればなるほど、ピーク輝度と黒色の比率が大幅に上昇(高コントラスト化)し、表示できる色域も広いです。

HDR 500規格になった途端に、要求されるコントラスト比がいきなり5000 : 1(500 / 0.1)まで跳ね上がっており、並の液晶パネルでは絶対に規格を取得できません。

SDRと大差なし:Display HDR 400

| Display HDR 400 | |

|---|---|

| |

| 画面の明るさ |

|

| 黒色の黒さ |

|

| 必要な色域 |

|

| 色深度 |

|

| ローカル調光 |

|

「Display HDR 400」はもっとも低グレードなHDR規格です。

書いてある要求スペックを読むとなんとなくスゴそうに見えて、実はほとんどのPCモニターがすでに満たしている内容です。だからHDR 400規格を取得していなくても※、HDR 400の性能を発揮できるモニターが存在します。

実際にちもろぐでテストしたモニターだと「BenQ EX2510S」や「Huawei MateView GT 34」がHDR 400以上、HDR 500未満のHDR性能を出しています。

※Display HDR 400をあえて取得していない理由は、おそらくコストカットのためです。HDR 400程度の規格をわざわざアピールする必要はないと考えての判断でしょう。

HDR 400の性能は、見るコンテンツやモニター側の設定次第で「SDRと大差ない」と評価される可能性が高いです。

モニターによっては、HDRモードを有効化しなくてもピーク時に400 cd/m2以上の明るさを出せるため、SDRでHDR並の映像を見られます。

とにかくHDR 400は普通です。多くのユーザーからSDRとHDRに大差がないと思われてしまう原因が、HDR 400にあると言ってもいいくらいに・・・HDR 400の性能はノーマルです。

現行品は対応なし:Display HDR 500

| Display HDR 500 | |

|---|---|

| |

| 画面の明るさ |

|

| 黒色の黒さ |

|

| 必要な色域 |

|

| 色深度 |

|

| ローカル調光 |

|

「Display HDR 500」はVESAの規格としては存在しますが、2022年時点で対応モデルが販売されていないので、実質存在しない規格です。

まともなHDR性能:Display HDR 600

| Display HDR 600 | |

|---|---|

| |

| 画面の明るさ |

|

| 黒色の黒さ |

|

| 必要な色域 |

|

| 色深度 |

|

| ローカル調光 |

|

「Display HDR 600」は、今もっともコスパ良くまともなHDR表示性能に期待できる規格です。

要求スペックを見ると、画面の明るさは600 cd/m2以上(持続輝度で350 cd/m²以上)、黒色は0.1 cd/m2以下が必要。コントラスト比にして、なんと6000 : 1を要求します。

しかし、一般的な液晶パネルは6000 : 1なんて不可能です。

- TNパネルで1000 : 1

- IPSパネルで1000 : 1 ~ 2000 : 1

- VAパネルで3000 : 1 ~ 4000 : 1

- OLEDパネルで100000 : 1以上(ほぼ無限)

黒色が締りやすいVAパネルですら、せいぜい4000 : 1が限界で、やはりDisplay HDR 600で要求される6000 : 1は実現できません。ではどうやったらHDR 600に合格できるでしょうか?

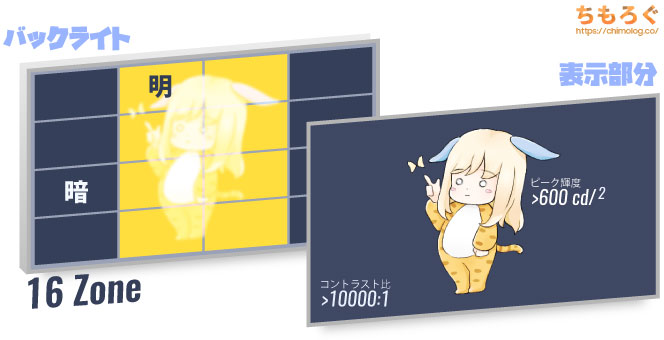

答えは「ローカル調光(Local Dimming)」技術です。

液晶パネルを使ったモニターは、画面を光らせるためにLEDバックライトを使っています。普通のモニターはLEDバックライトが画面1枚分しか無いです。

ローカル調光ではLEDバックライトを複数枚使って、画面の中で明るい部分と暗い部分を分けて表示できるようにします。

暗いシーンを表示している部分だけ、LEDバックライトを消灯して、明るシーンの表示部分でLEDバックライトを点灯するだけです。バックライトを消灯してしまえば、かんたんに「真の黒色」を表示できます。

LEDバックライトを複数使っている分だけ、画面の明るさを稼ぎやすくなるので、HDR 600で要求される600 cd/m2以上の明るさも実現できます。

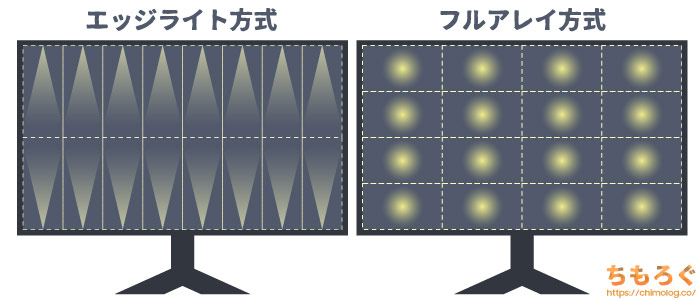

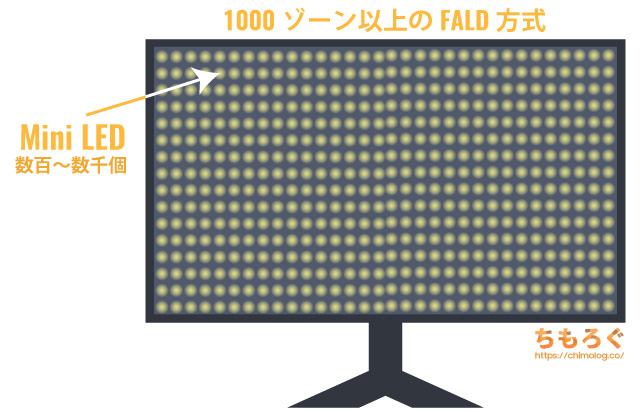

なお、ローカル調光は主に2つの方式があります。1つは「エッジライト方式」、もう1つが「フルアレイローカル調光(FALD方式)」です。

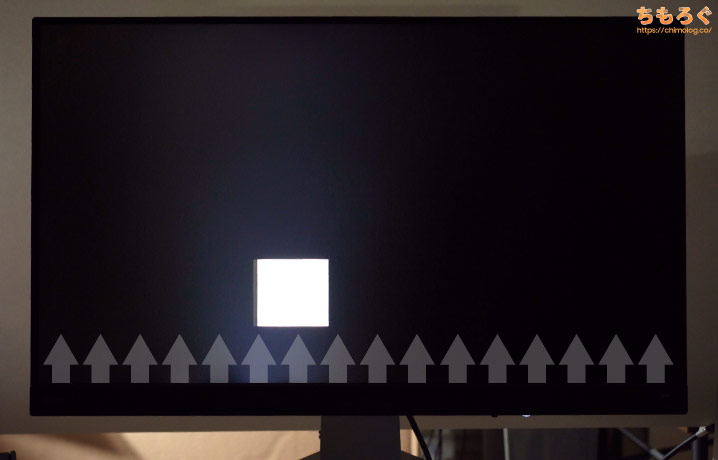

エッジライト方式は画面の端っこにLEDバックライトを配置する方法。低コストで高コントラスト比を実現できるため、HDR 600対応モデルの多くはエッジライト方式を採用します。

フルアレイローカル調光は、複数のLEDバックライトを液晶パネルの直下にタイル状に配置する方法です。コストが高いのでHDR 600では、あまり使われていません。

エッジライト方式だと光がぼんやりと拡散する「ハロー現象」に悩まされるため、HDRコンテンツの内容によってはスペックほどのコントラスト比を体感できないリスクがあります。

とはいえ、エッジライト方式でも600 cd/m2以上の明るさと0.1 cd/m2以下の黒色をかんたんに両立できるのは事実ですし、HDR 400とは別次元のHDR性能を発揮します。

実際にHDR 400とHDR 600を見た経験からも、HDRコンテンツを楽しむためにモニターを選ぶなら「Display HDR 600」が必須です。

高品質なHDR性能:Display HDR 1000

| Display HDR 1000 | |

|---|---|

| |

| 画面の明るさ |

|

| 黒色の黒さ |

|

| 必要な色域 |

|

| 色深度 |

|

| ローカル調光 |

|

「Display HDR 1000」は、一般ユーザー向けのHDR規格で最高峰です。

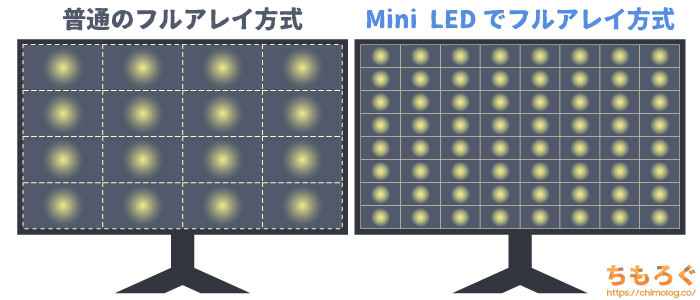

(2022年時点)HDR 1000対応モデルでは量子ドット技術を使った超広色域、100ゾーン以上のフルアレイローカル調光を組み合わせた物量投入モデルがほとんどを占めます。

一部のハイエンドモデルでは、LEDバックライトに「Mini LED」を惜しみなく数百個も投入し、ハロー現象を抑えながら20000 : 1以上の驚異的なコントラスト比を叩き出すモニターまで登場・・・。

まとめると、HDR 1000対応モデルのHDR表示性能は高品質です。

逆にHDRコンテンツ側がモニター側の性能に追いつけない場合も想定されるほど、HDR 1000のHDR性能は非常に高いです。

クリエイター向け:Display HDR 1400

| Display HDR 1400 | |

|---|---|

| |

| 画面の明るさ |

|

| 黒色の黒さ |

|

| 必要な色域 |

|

| 色深度 |

|

| ローカル調光 |

|

「Display HDR 1400」はVESAが用意するHDR規格で最強のスペックを誇ります。

Display HDR 1000と同じく、圧倒的な物量投入によりピーク輝度1400 cd/m2超えの驚異的な明るさと、ほぼ消灯に近い0.02 cd/m2未満の黒色を実現します。

たとえば実際にHDR 1400を取得している「ProArt PA32UCG」だと、1152ゾーンに分割したフルアレイローカル調光に、4000個を超えるMini LEDを投入しています。

技術的には、SONYが2016年に開発した「Backlight Master Drive」とほぼ同じアプローチです。

広色域は量子ドット技術で対応するモデルがほとんどです。2022年現在、量子ドット技術を使った液晶パネルなら、sRGBで100%カバー、DCI P3で95%以上をカバーするのは容易です。

超ハイエンドモデルになると、DCI P3よりさらに広いRec.2020で90%近いカバー率を達成する製品もあります。

HDRモニターとして文句なしの表示性能ですが、価格の高さがデメリットです。HDR 1400対応のゲーミングモニターは軽く30万円を超え、クリエイター向けだと40万円を超える製品も・・・。

あまり一般向けの規格とはいえず、どちらかといえばHDRコンテンツを制作するプロのクリエイター向けの規格です。

もちろん、予算に糸目をつけず、最高のHDRコンテンツを表示させるならHDR 1400が間違いなくベスト。でもほとんどの人にとって、1つ下のHDR 1000で十分に満足できるHDR性能を得られます。

OLEDパネル向け「TRUE BLACK」規格

| Display HDR True Black 600 | |

|---|---|

| |

| 画面の明るさ |

|

| 黒色の黒さ |

|

| 必要な色域 |

|

| 色深度 |

|

| ローカル調光 |

|

「Display HDR True Black」は、もっぱらOLEDパネル向けのHDR認証規格です。

普通のDisplay HDRだと、ピーク輝度と全白輝度の要求スペックが同じですが、OLED向けのTrue Blackでは全白輝度が半分程度でOKとなっています。

| 規格 |  |  |  |

|---|---|---|---|

| ピーク輝度 | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | 600 cd/m2 |

| 全白輝度 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 |

なぜピーク輝度より全白輝度が甘めに設定されているのか、理由はOLEDパネルの特性です。OLEDパネルは自身の熱で故障するリスクが高まるため、画面全体の輝度を上げづらい性質があります。

OLEDパネルは故障を防ぐために、輝度を上げられません

OLEDの熱問題はパネルを小型化すれば、ある程度は緩和できる問題です。よってノートパソコンやモバイルディスプレイ、20~30インチ台のモニターならTrue Black規格に合格しやすいです。

一方でパネルサイズが大きいLGの有機ELテレビは、全白輝度が150~160 cd/m2まで下がってしまい、True Black規格に合格できません。

Samsungが開発したQD-OLED(量子ドット + 有機EL)パネルでは、OLEDの輝度問題がやや緩和されて、全白輝度が250 cd/m²前後まで改善しています。

しかし、250 cd/m²程度の明るさでは、HDR 1000どころかHDR 600にすらまったく勝てないのは確定的に明らかです。

記事の最初の方で解説したとおり、画面の明るさがHDR性能で重要です。

True Black規格だとピーク輝度ですらHDR 600相当が限界ですし、全白輝度は半減するため画面全体が明るくなるシーンで普通のDisplay HDRに勝てません。

HDRコンテンツを目的にOLEDパネルを選ぶのは、おすすめしないです(※輝度を出せる12~16インチ台のタブレットやノートパソコンは例外)。

まとめ:HDRを堪能するなら「HDR 600」以上

HDR 1000で見るHDRアニメは本当にすごい

HDR 400規格は並のモニターなら取得できて当然です。ピーク時にあっさり400 cd/m2を出せるモニターが珍しくないため、SDR(通常時)と大差がないと感じる原因になりがちです。

だから、HDRコンテンツを視聴するためにモニターを選ぶなら、HDR 600以上のモニターを推奨します。

HDR 600以上の規格は、いわゆる並のモニターでは絶対に取れないです。量子ドットやKSF蛍光体を使った超広色域なパネルに加えて、ローカル調光技術の導入も必須です。

HDR 400とは明らかに要求スペックも物量も違うので、ワンランク上のまともなHDR映像を楽しめます。

【レビュー】実際にDisplay HDRモニター使ってみた

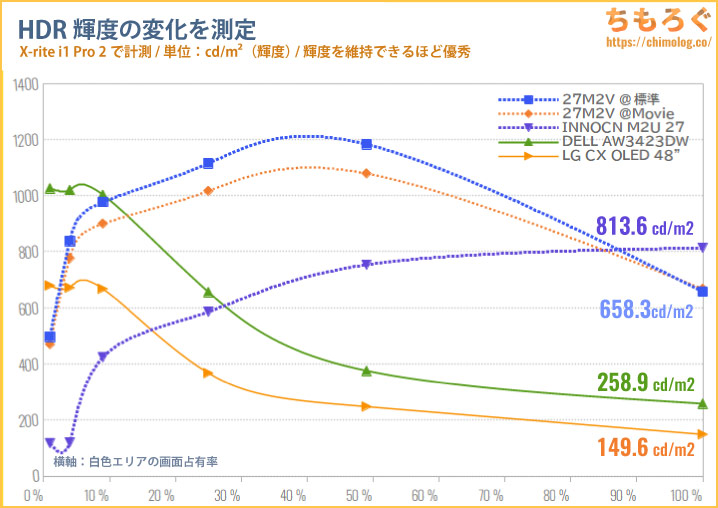

いろいろ使ってきた中で、今もっともオススメなHDRゲーミングモニターが「INNOCN 27M2V」です。

お値段11万円で、Display HDR 1000(1152ゾーン分割のフルアレイローカル調光)に対応。4Kで160 Hz、速い応答速度、量子ドットによる超映像美も。

とにかくコストパフォーマンスに優れているので、HDRが目当てじゃなくてもオススメな4Kゲーミングモニターです。

完璧な黒色とHDR 600並の明るさを両立するなら「Vivobook Pro 15 OLED」が適任です。

さすがにHDR 1000が相手だと勝てないですが、主観的に見てHDR 600よりは高画質で割りと衝撃的な画質です。ただし、ノートパソコンで15.6インチなのが弱点。価格はかなり安いです。

27M2Vが発売されるまで、筆者が愛用していた4K HDRゲーミングモニターが「DELL G3223Q」です。

約8万円の価格で、4Kで144 Hz、KSF蛍光体を使った広色域IPSパネルによる映像美が付いてきます。HDR 600対応でピーク輝度は700 cd/m²に迫ります。

今でもコストパフォーマンスは良いので、HDR 600入門機として推奨できるレベル。

「EX270QM」はWQHDで240 Hz、Display HDR 600に対応した、WQHD最強スペックのゲーミングモニターです。

価格が11~12万円でかなり高いのが難点ですが、欠点も少なく満足度の高い仕上がり。240 Hzのヌルヌル映像と、HDR 600のリアルな映像表現が組み合わさり、没入感あるゲーミング体験に期待できます。

Display HDR 1000を安く試したい方には、7万円でHDR 1000(384ゾーンFALD搭載)の「INNOCN 27M2U」を推します。

ピーク輝度が800 cd/m²台でなぜか1000 cd/m²に達しない欠点があるものの、巷にあふれるHDR 600モニターを余裕で上回る輝度を出せます。

リフレッシュレートは60 Hzでいいから、とにかく低価格で映像美が欲しい方にアリなモニターでしょう。

HDRコンテンツの対応状況について

開発予算が豊富なAAAタイトルを中心に、HDRモードに対応しているゲームが増えています。2022年12月時点で、HDRに正式対応しているゲームタイトルは約300以上。

サイバーパンク2077、Call of Dutyシリーズ、バトルフィールド、Forza Horizon 5、エルデンリングなど。有名なゲームタイトルであれば、基本的にHDRモードに対応しています。

HDRに対応していないゲームは、Windows 11の「Auto HDR(自動HDR)」を使ってみましょう。

マイクロソフトがXbox Series X/Sで蓄積した技術とノウハウを応用した機能を、Windows 11に移植したモノです。機械学習の技術を使って、HDR非対応のDirectXタイトルを自動的にHDR化します。

Windows 11の「Auto HDR」でHDR化された原神

たとえば、MMORPG「原神」など。非HDRタイトルでAuto HDRを使うと、予想以上にうまくHDR化してくれます。

シーンによっては画面が過剰に明るすぎたりコントラスト比がのっぺり平坦に見える瞬間があり、まだ完璧ではないですが、自動化としては十分に使えるレベルです。

AAAゲームタイトルはほぼHDRに正式対応、HDR非対応タイトルもWindows 11のAuto HDRを使えば対応可能。よって、Windows 11環境のHDRゲーミングはかなり恵まれた環境になってきました。

一方、映像コンテンツのHDR対応状況はやや芳しくないです。

予算が潤沢な実写作品(特にアクション大作映画)では、HDR対応の4K Ultraブルーレイが定期的に発売されていますが、アニメ作品に関してはまだまだ発展途上です。

「天気の子」や「閃光のハサウェイ」など、劇場アニメ作品はHDR対応の4K Ultraブルーレイがたまに発売されるものの、肝心の品質に大きく差があったりして期待したほどの効果を得られない場合も・・・。

Disney+やNETFLIXに代表される大手VODサービスは、HDR対応の実写コンテンツはあっても、HDR対応アニメはそれほど多くないのが現状です。

以上「【HDR 400?600?】HDR性能を示す「Display HDR」規格と仕組みを解説」でした。

おすすめなゲーミングモニター【まとめ解説】

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター 初心者向け「ガレリア」の選び方

初心者向け「ガレリア」の選び方 NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算別】おすすめ自作PC:10選

【予算別】おすすめ自作PC:10選 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:7選

おすすめのSSD:7選 CPUの性能比較表

CPUの性能比較表 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選 おすすめなPCケース10選

おすすめなPCケース10選 地味に悩む、マザーボードの選び方

地味に悩む、マザーボードの選び方

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

レビュー評価【特におすすめ】

レビュー評価【特におすすめ】 レビュー評価【おすすめ】

レビュー評価【おすすめ】 レビュー評価【目的にあえばアリ】

レビュー評価【目的にあえばアリ】

流石分かり易いです

OLEDは圧倒的なコントラスト比と暗部表現の良さ、残像の少なさで映画鑑賞などのコンテンツにはすごく向いてると思います。画面の白領域が大きくなりがちで焼き付きリスクがあるので一般的なPC用途には向きませんが。

windowsのHDR機能ってオンにするとHDRに対応した映像は美しく表示されますが、デスクトップ画面などでは暗くなったり、色が変になると調べるとでてきましたが、いちいちゲームするときや映画をみるときにオンオフ切り替えて使用するものなのですか?

Dot by Dotで使えて視線移動がギリギリな4Kモニターを物色すると43インチしかないので直近の製品で漁ってました

HDR10やDisplay HDR400もよく知らずに他よりはマシかと思ってPHILIPS 439P1/11を購入しました

まだ価格コムには反映されておらず検索するとレビューも1件です、旧型の438P1/11は価格コムにもあります

注視したのは反応速度と輝度とコントラストが良いもので新し目の規格に対応しているものにUSB 3.1 Gen2と給電対応と一本脚スタンドでこれを選びました

旧型の438P1/11は4Kテレビタイプ同様に左右の端っこに小さなスタンドがありPCモニターとしては高さも変えられない使いにくい仕様でテレビ筐体を流用した感が拭えない廉価仕様みたいです

反応速度はゲーミング用ほどの1ms以下ではなく4ms

輝度は一般的になっている400cd/m²

静的コントラストはこのあたりの製品では頭ひとつ抜けた4000:1

ソフトバンクユーザーであるメリットだった5のつく日や日曜が高還元率が今回の9/25で終焉を迎えるYahoo!ショッピングを千載一遇のチャンスと思い購入です

最安値73150円から9045円還元(倍々加算2%は逃した)で実質64000円ほどで購入できたようです

2022年6月25日の日付カタログからすると発売して3ヶ月ほどのようです

記事中にVivobook Pro 15 OLEDのレビューが貼ってありますが、リンク先の記事が違う気がします。おま環だったらすみません!

◎ DisplayHDR規格で、HDR表示のガンマカーブはどのように定められているのでしょうか? (PQガンマカーブ とか)

◎ 最近のデジカメ・HDR・静止画/動画では、PQ撮影以外に、HLG撮影もできるようになっています。 HLGガンマカーブもDisplayHDR規格に入っているのでしょうか?

[…] ィスプレイは2560×2024の有機ELでピーク輝度600ニト。鮮明で、黒の出方も良好です。VESAの「HDR True Black 600」規格認証済み。サイズは16.3インチあるので、16インチノートより面積は大きくな […]

いつも楽しく参考に拝見させていただいております。

最近ディスプレイを買い替えようと色々探せている中、HDRとは?といところでこちらの記事を拝見しておりました。

最近探している中で「Titan Army P27A6S」というディスプレイが気になっております。

もし取り上げて頂いたら参考になるなぁと思っておりました。

こちらでも取り上げられたことのある「HP OMEN 25L」を使用しているので、マッチしそうなスペックですので…

m6h27o