2024年10月時点でおすすめな、予算10万円でゲーミングPCを自作するパーツ構成を解説します。

本記事のパーツをそのまま丸コピして買って自作してもいいし、心配ならPCショップの店員に本記事を見せて「これって大丈夫?」と相談しながらパーツを選ぶのもよし。

(公開:2020/8/4 | 更新:2024/10/6)

【予算10万円】自作ゲーミングPCのおすすめ構成

円安が進む昨今、予算10万円で組めるゲーミングPCのスペックはかなり厳しいモノがあります。だからパーツの予算配分が重要です。

ゲーミングPCの場合、重視するべきはゲームの描画処理を担当する「グラフィックボード」です。次に「CPU」「メモリ」「SSD」とつづきます。

というわけで、2024年10月時点で筆者やかもちがおすすめしたい予算10万円プランは以下の通り。

| 予算10万円で組むゲーミングPC 更新:2024年10月 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| パーツ | 詳細 / スペック | 参考価格 | ||||

| Ryzen 5 5600X(6コア / 12スレッド) | 18600円 | |||||

| CPU付属品「Wraith Stealth cooler」(92mmファン / 対応TDP : 65W) | 0円 | |||||

| ASRock B550M Phantom Gaming 4(MicroATX / Socket AM4) | 10100円 | |||||

| DDR4-3200 16GB(DDR4-3200 / 8GB 2枚組) | 5000円 | |||||

| RTX 4060(VRAM:GDDR6 8GB) | 42500円 | |||||

| Crucial P3 Plus 500GB(PCIe 4.0 x4 / NVMe SSD) | 6100円 | |||||

| なし | 0円 | |||||

| なし | 0円 | |||||

| XPG PYLON 550W (80+ Bronze認証 / 3年保証) | 7300円 | |||||

| Thermaltake S100 TG MicroATX対応 / 120mm x1付属 | 4900円 | |||||

| ケース付属品背面に1個(120mm) | 0円 | |||||

| Windows 11 Homeパッケージ版(USB メモリ付属) | 16200円 | |||||

| 110400円 | ||||||

CPUにRyzen 5 5600X(6コア12スレッド)、グラフィックボードにGeForce RTX 4060を組み合わせたコスパ重視ゲーミングPCです。

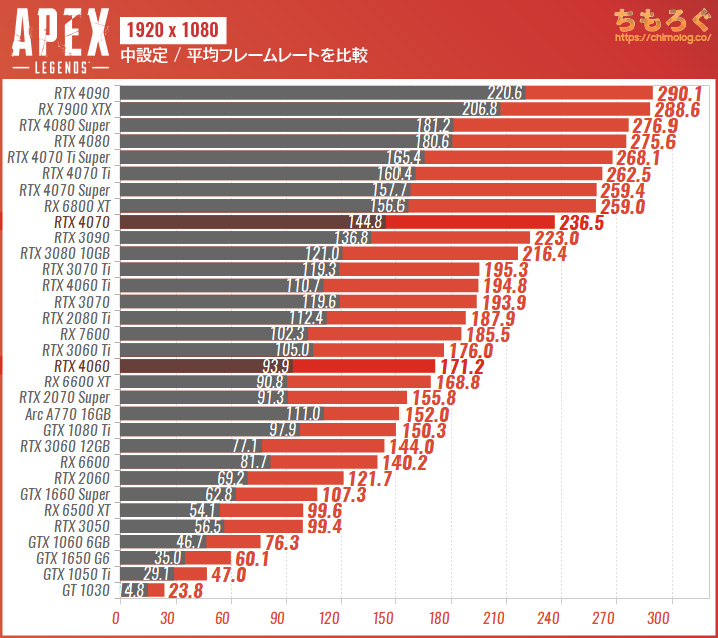

ざっくりとした目安は、Apex Legends(中設定)で平均140 fps、タルコフ(中設定)で平均80~90 fps、モンハンワイルズ(中設定)で平均50~60 fps程度を狙えます。

サイバーパンク2077やモンハンワールド:アイスボーンなど、「NVIDIA DLSS」機能に対応しているゲームなら、さらに1.2~1.9倍まで性能を伸ばせる余地も残されています。

今回チョイスしたGeForce RTX 4060は「フレーム生成」に対応しているため、フレーム生成に対応するゲームで最大2倍の性能アップも可能です。

ドラゴンズドグマ2やFINAL FANTASY 16、2025年予定のモンハンワイルズなど。グラフィックが重たい最新ゲームになるほど「フレーム生成」機能に対応している場合が多く、RTX 4060でもそこそこ遊べます。

1.9万円で6コア12スレ「Ryzen 5 5600」

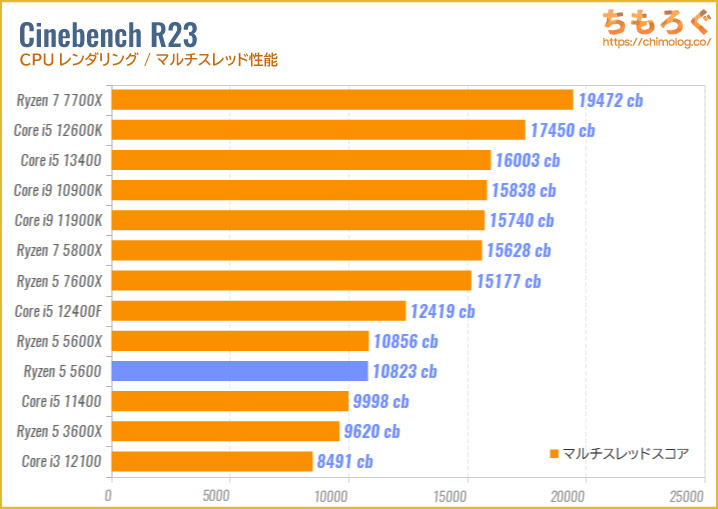

最新世代のRyzenとインテルCPUは価格も高いし、対応マザーボードもかなりいい値段します。性能も相応に優秀ですが、予算10万円のゲーミングPCで使うには少々オーバースペック。

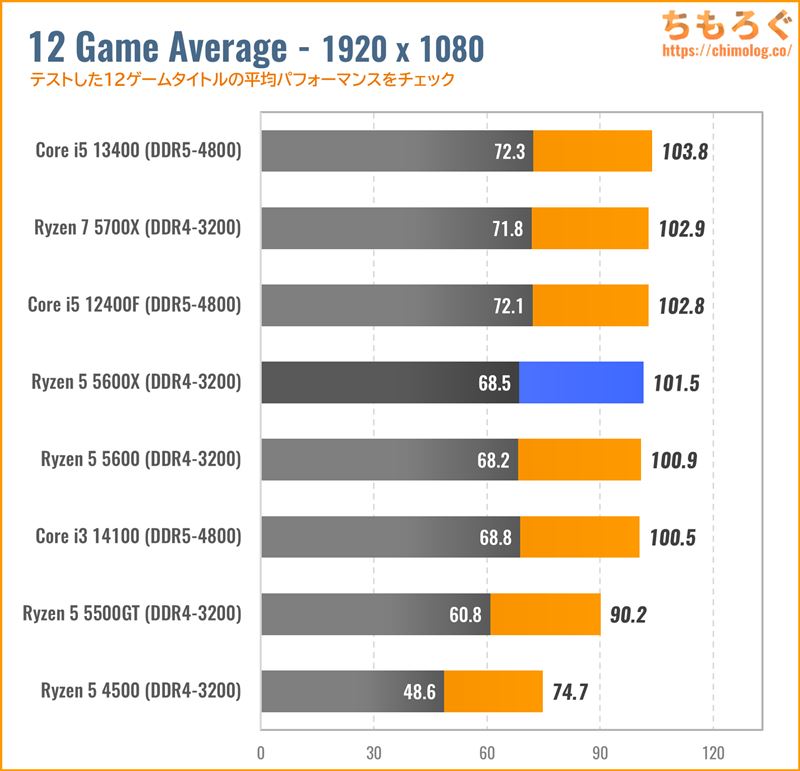

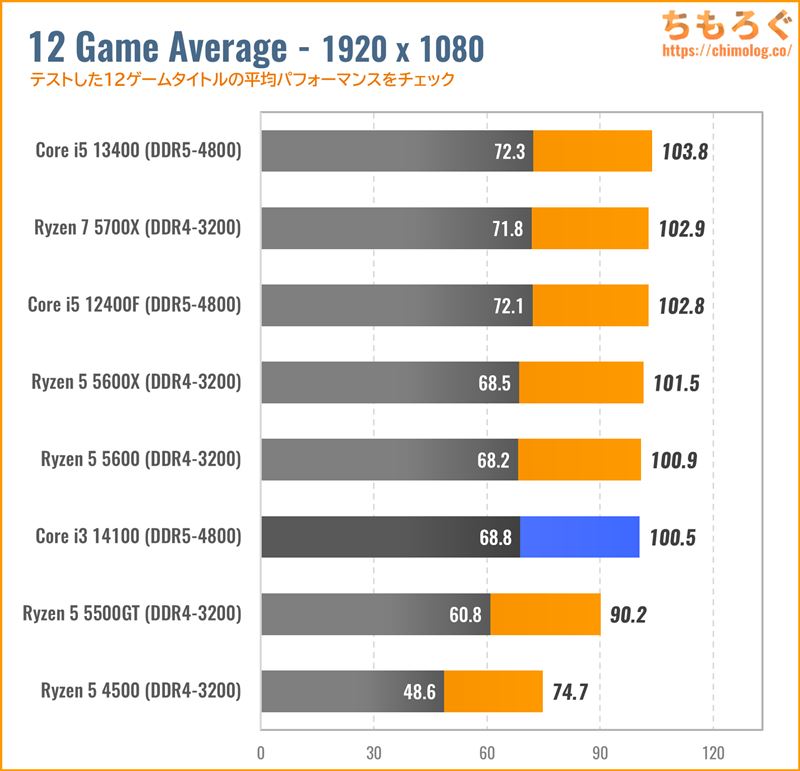

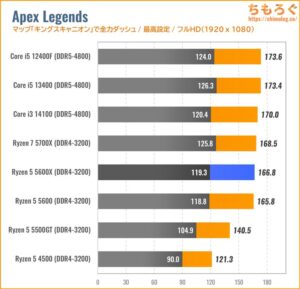

おすすめは「Ryzen 5 5600」または「Ryzen 5 5600X」です。TSMC 7 nm製「Zen 3」を6コア12スレッド搭載し、Core i5 12400F並みに性能が良いです。

ゲーミング性能も(平均的に)Core i5 12400Fと互角のレベルで、RTX 4060と組み合わせてもCPUボトルネックはほとんど発生しません。

実際に12個のゲームでベンチマークした結果、Ryzen 5 5600X(Ryzen 5 5600)はRTX 4060の性能をほとんど無駄なく引き出せます。

Apex LegendsやタルコフもRyzen 5 5600X(Ryzen 5 5600)で問題なし。

RTX 4060と組み合わせるなら、本当にコストパフォーマンスがいいCPUです。予算10万円プランのために存在していると言っても過言じゃないCPUです。

CPUクーラーは付属品で様子見

Ryzen 5 5600X(Ryzen 5 5600)はCPUクーラー「Wraith Stealth cooler」が付属します。92 mmファンがついたトップフロー型CPUクーラーです。

冷却性能そのものは決して良いとは言えず、あくまでも付属品レベル。ゲーミング程度の負荷であれば問題なく冷やせるものの、動画エンコードなどで負荷をかけると音が大きいし、冷えも悪いです。

といっても・・・無料で付属するのは低予算パソコンにとって助かります。とりあえず付属CPUクーラーで様子を見て、不満に感じるようになってから安いCPUクーラーに交換すると良いでしょう。

付属クーラーから乗り換える先は、約3000~4000円で買える安いCPUクーラーで大丈夫。静音性重視なら「虎徹MARK3」、冷却性能なら「PA 120 SE」などがおすすめです。

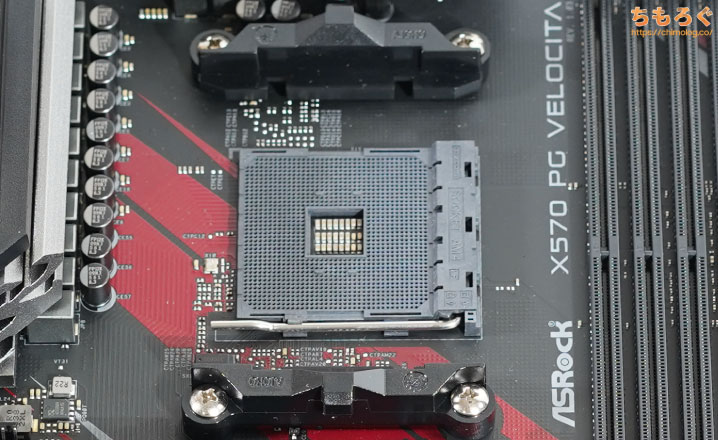

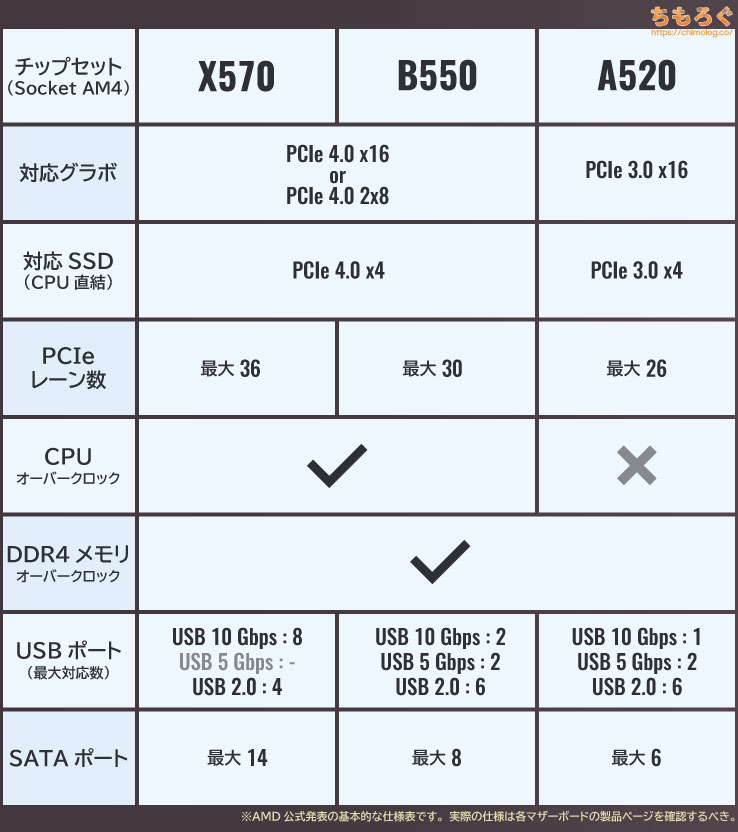

低予算RyzenならA520~B550マザーボード

| Ryzen 5000対応マザーボード | ||

|---|---|---|

| チップセット | メリット | 弱点 |

| X570 |

|

|

| B550 |

|

|

| A520 |

|

|

AMD公式のスペックシート(https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am4.html)より、分かりやすく日本語訳して表にまとめました。

AMDが公表している基本的な仕様表です。実際のマザーボードでは、メーカーが独自に拡張チップを追加するなど工夫をこらして、SATAポートやUSBポートの数が上記の表より多い場合があります。

値段の高いマザーボードほど、拡張性(PCIeスロットやM.2スロットの数)が多く、USBポートも増えます。高品質な部品をたくさん使っていて、VRM(電源供給)も強いです。

基本的に、値段が高いマザーボードほど性能が良いと考えていいでしょう。しかしゲーミングPCが目的なら、値段が安い「A520」や「B550」チップセットのマザーボードで必要十分です。

ゲーム中にCPUが正常に動いて、グラフィックボードを搭載でき、メモリやSSDの増設ができれば意外と不便しません。よほどのPCマニアでもない限り、組んだスペックのまま使い続ける場合がほとんど。

今回選んだ「ASRock B550M Phantom Gaming 4」は、低予算ゲーミングPCで必要十分を満たすマザーボードです。

メモリスロットが4本、M.2スロットが2本、SATAポートが4本で割りと十分な拡張性を備えます。廉価モデルとしてはUSBポートが合計10個と多めです。

メモリは容量16 GBでとりあえず様子見

メモリ容量が多いほど、同時にたくさんのタスクを快適に動かせます。

逆にメモリ容量が不足すると、同時に動かせるソフトの数に限界がきたり、メモリをよく使うゲームで性能が大きく下がったりします。ではどれくらいの容量があればいいのか?

予算10万円の場合、メモリ容量は16 GBがおすすめです。とりあえず容量16 GBで快適に動くかどうか様子を見て、不足を感じてから追加で16 GB増設してしまえばいいです。

ただし、以下の使い方を想定するなら最初から32 GB以上にした方が無難です。

- パソコンを再起動せず長時間使い続ける

- Escape from Tarkov(タルコフ)をプレイする

- 写真編集(Photoshop)や動画編集(Davinci)をする

MSFSやタルコフなど、一部のゲームはメモリの使用量がとんでもなく多く、容量16 GBだとメモリが枯渇してしまい性能をうまく出ません。

特にタルコフをプレイする予定があるなら、予算を少しオーバーしてでもメモリ容量を32 GBにしましょう。16 GBだとあっさり無くなります。

低予算にうれしいグラボ「RX 6600」

予算10万円台でおすすめなグラフィックボードは「GeForce RTX 4060」です。

Apex Legendsで平均170 fps前後を出せます。1世代前のRTX 3060より2割も性能アップしていて、かなりコストパフォーマンスが高いです。

| 実測値 | フルHD (1920 x 1080) | WQHD (2560 x 1440) | ||

|---|---|---|---|---|

| タイトル | 平均fps | 最低fps | 平均fps | 最低fps |

| Apex Legends | 165.8 | 118.8 | 134.3 | 107.4 |

| Cities Skylines 2 | 38.5 | 26.6 | 33.0 | 24.9 |

| サイバーパンク2077 | 82.1 | 55.3 | 52.0 | 40.3 |

| ドラゴンズドグマ2 | 49.3 | 30.4 | 46.7 | 28.7 |

| エルデンリング | 118.4 | 87.3 | 82.9 | 65.6 |

| タルコフ | 89.3 | 68.8 | 88.5 | 67.2 |

| FF14:黄金のレガシー | 100.9 | 55.0 | 69.9 | 46.1 |

| フォートナイト | 143.9 | 90.4 | 94 | 70.2 |

| 原神 | 92.1 | 60.2 | 88.9 | 60.4 |

| オーバーウォッチ2 | 151.9 | 104.1 | 102.6 | 75.9 |

| VRChat | 107.9 | 73.4 | 107.7 | 74.4 |

| ゼンゼロ | 70.1 | 48.1 | 67.4 | 47.0 |

| 平均値 | 100.9 | 68.2 | 80.7 | 59.0 |

もちろん、ゲームによって性能差は変わってきますが、平均的にRTX 3060 Ti(約5~6万円)と同等性能です。

フレーム生成機能「NVIDIA DLSS 3」も対応します。将来的にフレーム生成に対応する可能性が高い、超重量級ゲームタイトル(例:モンハンワイルズ)も、フレーム生成があれば・・・そこそこ耐えられます。

予算10万円台でゲーミングPCを自作するなら、これ以上にないお買い得なグラボです。

SSDは容量1 TB以上をおすすめ

これからゲーミングPCを自作するなら、SSDは容量1 TB以上をおすすめします。最低でも500 GB以上ほしいです。

容量1 TB以上をおすすめする理由は主に2つです。

- 容量1 TBのコスパ(容量単価)がいい

- ゲームデータの容量が増え続けている

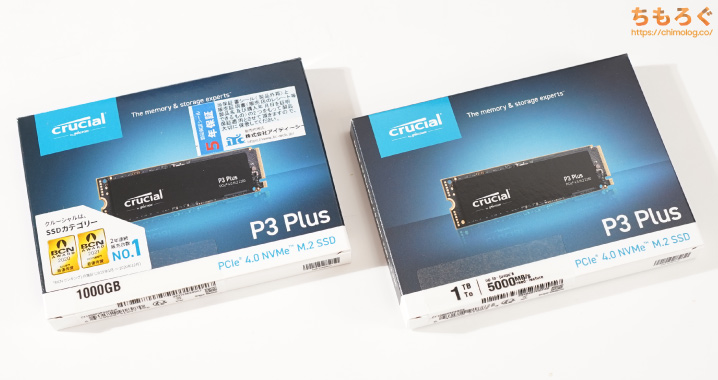

たとえば今回のパーツプランで選んだ「Crucial P3 Plus」だと、容量500 GBで約6000円、容量1 TBが約10000円で買えます。

容量1 TBの方がコスパ(容量単価)が2割良いです。マザーボードに挿し込めるSSDの数も上限があるため、ちまちまと小容量を足すより最初から大容量をドーンと入れたほうがラクです。

ゲームデータの容量も年々肥大化しているし、同じゲームでもアップデートの繰り返しで容量が増え続ける例もあります。容量1 TB以上を選んでおくと安心です。

「KIOXIA EXCERIA G2」は旧東芝メモリが製造する国産NANDメモリを搭載する、エントリークラスのNVMe SSDです。

低予算なゲーミングPCに最適なコストパフォーマンスの良いSSDです。

もう少し性能が欲しい方は、PCIe 4.0対応の「Crucial P3 Plus(TLCモデル)」も候補です。EXCERIA G2と同じ価格帯ながら、もっと高性能です。

筆者おすすめのSSDについては↑こちらの記事を参考にどうぞ。

電源ユニットは容量550~650 Wで十分

電源ユニットの容量は、パソコン全体の消費電力の約1.2~1.3倍くらいで十分です。たまに見かける約2倍は過剰で予算の無駄使いに終わります。

今回のスペックだと・・・

| 使い方 | ゲーミング (平均値) | 動画エンコード (平均値) |

|---|---|---|

| CPU (Ryzen 5 5600X) | 42 W | 80 W |

| グラボ (RTX 4060) | 115 W | 50 W |

| その他のパーツ | 40~50 W | |

| 合計 | 207 W | 180 W |

ゲームプレイ中で平均およそ200 W前後で、多めに見積もっても瞬間的に250 W程度しか使いません。Ryzen 5とRTX 4060の組み合わせはすごく省エネです。

想定200 Wに約1.2~1.3倍を掛け算して容量240~260 Wになるわけですが、容量500 W以下で品質の良い電源ユニットがほとんど売っていないのが現実です。

結局、そこそこ安くて品質の良い電源ユニットに絞ると、容量550~650 Wくらいから選ばざるをえないです。

予算10万円だと「ADATA XPG PYLON 550W」や「Corsair CX550」をおすすめできます。値段が安い割に変換効率が高くて、動作音も比較的静かです。

XPG PYLONはメーカー保証3年で少し短め、Corsair CX550はメーカー保証5年で安心感があります。

規格があっていればPCケースは好みで

PCケースは自作パソコンの「顔」になる大事なパーツです。パーツの規格さえ合っていれば、見た目で選んでしまって大丈夫。

今回の予算10万円プランにちょうど良さそうなPCケースを、いくつか挙げておきます。

最近トレンドな、中身が透けて見えるサイドパネルが特徴のPCケースです。安くて拡張性に優れたケースデザインで、ローエンドからミドルクラスのスペックで組むなら問題なし。

ただし、PCケースとしてはどれも値段が非常に安いので、素材のチープさや工作精度(ネジ穴の頑丈さなど)の悪さは目をつむってください。

Windows 11は「パッケージ版」がいい理由

| ライセンス | キーの場所 | 回数 |

|---|---|---|

| パッケージ版 | Microsoftアカウント | 制限なし (同時使用1台まで) |

| DSP版 | マザーボード | 1回だけ |

| OEM版 | 規約違反なので買わないように | |

| VL版 | ||

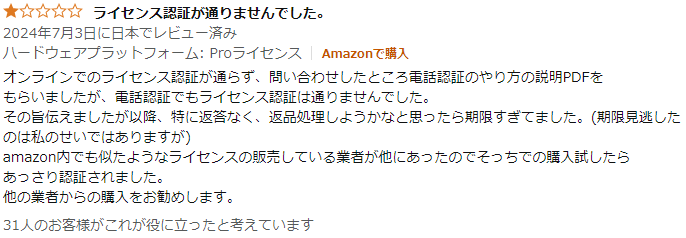

パッケージ版ライセンスはMicrosoftアカウントと連携して、同時使用1台に限りライセンスを流用できます。新しいパソコンに引っ越してライセンスを引き継ぎ可能です。

一方、DSP版だとライセンスがマザーボードに紐づいてしまい、新しいパソコンに移行するときにライセンスの使いまわしができません。

つまり、パッケージ版は一度買ってしまえば長く使いまわせて、DSP版は1回ポッキリの使い切り版です。よほど値段が安くない限り、DSP版を選ぶ理由はありません。

2024年10月時点、パッケージ版が約16500円、DSP版が約8500円です。差額がほぼ2倍もあり、DSP版も悪くないように見えます。

(Amazonの★1評価より引用)

恐る恐る口コミを見ると、DSP版でライセンスが認証されない事例がいくつか見つかります。マイクロソフトによると、一回目で認証が通らないライセンスは非正規品です。

まとめ:予算10万台はRyzenとRTX 4060が強い

| 予算10万円で組むゲーミングPC 更新:2024年10月 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| パーツ | 詳細 / スペック | 参考価格 | ||||

| Ryzen 5 5600X(6コア / 12スレッド) | 18600円 | |||||

| CPU付属品「Wraith Stealth cooler」(92mmファン / 対応TDP : 65W) | 0円 | |||||

| ASRock B550M Phantom Gaming 4(MicroATX / Socket AM4) | 10100円 | |||||

| DDR4-3200 16GB(DDR4-3200 / 8GB 2枚組) | 5000円 | |||||

| RTX 4060(VRAM:GDDR6 8GB) | 42500円 | |||||

| Crucial P3 Plus 500GB(PCIe 4.0 x4 / NVMe SSD) | 6100円 | |||||

| なし | 0円 | |||||

| なし | 0円 | |||||

| XPG PYLON 550W (80+ Bronze認証 / 3年保証) | 7300円 | |||||

| Thermaltake S100 TG MicroATX対応 / 120mm x1付属 | 4900円 | |||||

| ケース付属品背面に1個(120mm) | 0円 | |||||

| Windows 11 Homeパッケージ版(USB メモリ付属) | 16200円 | |||||

| 110400円 | ||||||

CPUにRyzen 5 5600X(5600)、グラボにGeForce RTX 4060を組み合わせて、予算10万円台でもそこそこゲームを楽しめるゲーミングPCを自作できます。

ただし、上記プランだとSSDの容量が500 GBしか入ってないです。モンハンワイルズのようにゲーム1本で容量100 GB超も珍しくないから、できれば容量1 TB以上のSSDをおすすめします。

もっと価格を安くするには?

今回の自作プランは筆者やかもちの好みが反映されています。あまり変なパーツを紹介しづらいので、安くても信頼性を重視したパーツが多めです。

信頼性より価格をもっと重視するのであれば、マザーボードの拡張性を捨てて、電源ユニットを玄人志向などの格安品に変更してもらって構いません。

- マザーボード:MSI A520M-A PRO(-4000円)

- 電源:玄人志向 KRPW-L5-500W/80+(-1400円)

合計およそ5400円のコストカットで、予算10.5万円に下がります。「動く」を目標としており、将来的なアップグレードの余地を無視したカスタマイズです。

カスタマイズ性と信頼性は相応に落ちますが、問題なく動作はするでしょう(※おすすめしない)。

CPUを「Core i3」にしたらもっと安い?

データをよく見ていて感心です。

なにげにCore i3 12100F ~ 14100はゲーム性能が強くて、RTX 4060との組み合わせなら平均的にRyzen 5 5600とおおむね同等だったりします。

Ryzen 5と比較してコア数が2個減っていても、1コアあたりの性能が高いからこそできる芸当です。

しかし、コア数が少ないからマルチタスク性能は相当に落ちます。ゲームをしながら録画と配信をしたり、Vtuberのガワを着てゲームをプレイするとRyzen 5 5600よりも性能が悪くなります。

あくまでもゲーム単品しかしない人向けの選択肢であって、予算10万円台でゲーミングPCを組むなら「Ryzen 5 5600X(5600)」がハズレない無難なCPUです。

| 予算10万円で「Core i3」の場合 更新:2024年10月 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| パーツ | 詳細 / スペック | 参考価格 | ||||

| Core i3 12100F(4コア / 8スレッド) | 14000円 | |||||

| CPU付属品「PCG2015C」(92mmファン / 対応TDP : 65W) | 0円 | |||||

| ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0(MicroATX / Socket AM4) | 8400円 | |||||

| DDR4-3200 16GB(DDR4-3200 / 8GB 2枚組) | 5000円 | |||||

| RTX 4060(VRAM:GDDR6 8GB) | 42500円 | |||||

| Crucial P3 Plus 500GB(PCIe 4.0 x4 / NVMe SSD) | 6100円 | |||||

| なし | 0円 | |||||

| なし | 0円 | |||||

| XPG PYLON 550W (80+ Bronze認証 / 3年保証) | 7300円 | |||||

| Thermaltake S100 TG MicroATX対応 / 120mm x1付属 | 4900円 | |||||

| ケース付属品背面に1個(120mm) | 0円 | |||||

| Windows 11 Homeパッケージ版(USB メモリ付属) | 16200円 | |||||

| 104100円 | ||||||

同じパーツ構成のまま、CPUを「Core i3 12100F」に、マザーボードを「H610」チップセットに差し替えたプランです。

CPUのランクをCore i3で妥協しても、価格はたった約6000円下がっただけです。マザーボードの拡張性が極めて限定的で、あとからM.2 SSDやメモリ容量を増やせません。

あとからパーツを増設したくなったときに後悔しやすいプランなので、参考程度に見てください。

一応Core i3でも組もうと思えば組めるだけで、どうせ10万円台を出すならRyzen 5 5600X(5600)をベースにプランを考えたほうが幸せです。

以上「【2024年10月】予算10万円のゲーミングPC自作プラン【おすすめパーツ構成】」でした。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

見える…見えるぞ!

もう少し予算があればi5 12400と3060(12)の王道コンビが買えますよ

と悪魔のささやきをしてくるショップ店員の姿が!

でも低予算でそれなりの安全性を求めるならこっち選んだ方が幸せになれるんだろうなぁ

先日時期が悪いおじさんも時期が良いって言うくらいBTOがお安いって記事を見かけたんですがコスパの良いBTOがあれば教えて頂けませんか?

予算10万円であれば、RTX3050tiのゲーミングノート(Victus 15)を買った方が幸せになれます。

BTOなら、フロンティア・ツクモ のセール品の中からCPUとGPUのバランスがいいものを買えば良いかもです。

ありがとう時期がいいお兄さん!

なんか草

自分はツクモの在庫処分セールで買いました。ご参考までに。

今(9/30まで)ならRX7600にすればキャンペーンでStarFieldスタンダードエディションが付いてくるので、RX6600から実質数千円差でスペックアップ&最新世代にできますね(白色の3連ファンモデルもある!)

やりたいゲームに入ってるならかなりお得

噂のArc A750はどうなんですかね?

10万円自作に合うかもそうですし、普通に使うにしてもどうなのか気になります!

ベンチ結果がたくさん出回っているから調べてみれば?

一部タイトルで性能が激落ちするから俺はオススメしない。

もし自分の遊びたいタイトルがその激落ちする中に入っていたら泣けるし、今後登場するタイトルでもどれだけまともに動くかGeForceやRadeonに比べるとギャンブル要素が高くなるもの。

少なくともAシリーズに関しては初心者向けにはまだオススメできないよねぇ…

Bとか(出るなら)Cまで待てば良くなりそうな気配はあるけど

ブルプロが遊べるPCを検討していたのでタイムリーで助かります。

もし余裕があったら予算別自作プランも更新してもらえると嬉しいです。

”今なら”メモリが相当値下がりしてるし”今なら”32GBにしておくといいかもしれない、SSDも然りなので余裕があれば2TB買っておくと幸せになれるかもしれない

今後どうなるかは…ナオキです

こういう記事めっちゃ好き

ありがとうございます

YMTC128層DRAMあり構成のHanyeME70かJNHのS720Dのレビューしてくれませんか?

メインストレージにどっちが向いてるか知りたいです!

232層DRAMなし VS 128層DRAMありの対決が見たいです!

あ~いい記事ですね!

20万とか30万verも希望します!

> つまり、パッケージ版は一度買ってしまえば長く使いまわせて、DSP版は1回ポッキリの使い切り版です。よほど値段が安くない限り、DSP版を選ぶ理由はありません。

DSP版のライセンスも次のPC・M/Bへと移設はしっかりとした手順を踏めば合法的に行えます。ライセンス形態で「リテール」「DSP」の差はほぼありません。

各所にある認証が通らないライセンスはそもそも合法的なライセンスではありません。「正規のDSP版」は購入後もライセンスの移設などは行えます。

リテールパッケージ版もマザーボードの変更を行う場合、下記の電話認証が必要になります。

https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%BE%8C%E3%81%AB-windows-%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%86%E4%B8%80%E5%BA%A6%E8%A1%8C%E3%81%86-2c0e962a-f04c-145b-6ead-fb3fc72b6665

ていうか、Win11パッケージ版えらい安いですねぇ

確かにこの程度の差ならDSP選ばないなぁ・・・

[…] https://chimolog.co/bto-build-pc-100k/ […]

Win10・11はMSアカウントでの運用なら紐づけの制限は突破できます。

とりあえずシリアル再入力すれば、DSP版だろうがアプデ版だろうが

メーカーPCのカスタマイズ版だろうが、ただちに認証してしまいます。

ただ、onedriveでデスクトップはMSに丸見えなのが気持ち悪いといった理由で

ローカルアカウントでの運用だと、紐づけの壁突破は少々面倒になります。

なお、11のHome版でローカルアカウントを作る場合は、MSアカウントの

作成失敗を経て、代替手段としての選択という手順を踏まなければならない。

全部をデフォルトで奇麗に済ますなら、proのパッケージ版が必要ですが、

それだとhomeのDSP版との差額がかなり大きい。そもそも面倒な手法アリなら、

実質タダの方法がベストですから、どのバージョンもお勧めしずらいですよね。

A520マザーはPCIe3.0という仕様ゆえ、RX6400(4.0×4)を使う場合

3.0×4というシャレにならない制限が加わることを補足した方が親切かも。

この記事を参考に、OSの再利用とグラボのグレードダウンで8万に

抑えるプランを組む際に、A520&RX6400という残念な選択を

しでかす可能性は割とあるかもしれません。

時期がいいと言われながら型落ちモデルが推奨されるあたりにこの数年間の地獄っぷりがしのばれる。

とはいえ、FHD用のエントリーゲーミングPCってなると最新のコンポーネントいらないもんな。

格安パソコンを組む時は基本的に値崩れした型落ちモデル使うものやん?

最新機能が乗ってない一世代二世代前、もしくはリネームの実質旧世代が狙い目

9xx→10xxの時期は数少ない例外だったんだ

5万以下というかGTX1660辺りで今組むならの構成とかないですかね

予算5万しか出せないならもうちょっとお小遣い貯めて大人しくPS5かXBOX買ったほうが良さそう

現状ゲームしたいなら10万が最低ラインみたいなもんだし…周辺機器の予算もあるし…

10万円だと色々不安がよぎるので頑張って15万円まで予算を増やそうと思える記事でした。

i5 8400が最近CPU使用率100%になって、

たまに固まるから5600か5700xあたりで組みたいけれど、

効果実感できますかね?(CPUとマザー以外は使いまわし)

今なら6600XTが2000円差程度で手に入るからこっちだろうなぁ。

値動きが激しい。

最近10万円で組めるゲーミングPCを探していてこの記事にたどり着きました。

しかし現在の新品価格ではRyzen5 5600が2万円・Radeon RX6600が3万円・

KIOXIA EXCERIA G2が8千円を超えていてとてもつらいです…

あとこの記事でおすすめされている電源・ASUS TUF-GAMING-650Bはもう終売してしまったのでしょうか(どの通販サイトでも売り切れ・Amazonではマケプレの釣り上げ出品しか無い)

Ryzen5 5600は価格.com見る限り17,580円で売ってるし記事で推してるのはRX6600じゃなくRTX 4060だし電源のASUS TUF-GAMING-650Bはリンク先の数年前の記事で挙げてる商品だし、なんかよくわからんね。

おすすめリストのパーツをもう一度チェックしては?

お前さんも2月の書き込みに返信してるのがよくわからんね

ホンマや・・・っていうか修正更新の記事だったんか。

修正前の内容なら妥当なコメントだったのね・・・指摘感謝。

10/6更新

締めて11万円ならPS5PRO相当の値段ですな。

過去の記事を何度も書き直すより○○年○月版として新しく投稿した方が見やすいと思った

半年もたったら値段とか全然参考にならんからね

コメントとかカオスになる

こうしてみるとPS5とPS5PROって用途が限定されてるとはいえ結構パフォーマンス高いんだなあとはモニターだけで済むし

しかし自作PCで10万近辺だとかなり渋いから15万くらい出したほうが安牌なんだなと改めて思った

多分前のから所々変えているのでこうなっちゃうのも仕方ないと思うのですが、一応。

タイトルのRTX4060のところがRX6600になってます。ちなみに確認にはなりますが値段的には6600と3050(6gb版)が似ていますが買うならやはり6600ですかね?AFMF2も正式リリースされましたし

前の記事を何度も書き直すのいい加減やめてほしい

そういう手抜きしてるからグラボのとこRTX 4060じゃなくてRX6600になってるみたいなミスするんでしょ

全くおっしゃるとおり。よくわからない横着

最近記事の質の低下が顕著なんですよね

ライターでも雇ったのかな?

Intel派ではないので5600,5600Xのおすすめが悪いとは思いませんが

12400Fは価格差が無くベンチスコアが上、ゲーミング実行性能は僅かに上、PCIe5.0やDDR5に対応で将来性があることも考えるとよりお得なような気もします

AMDを選んだのはなぜでしょうか?

CPU単体では価格差がなくてもマザボとDDR5メモリで価格差があって高くなるし

この記事の主旨は”予算10万円のゲーミングPC自作プラン”だからねぇ…(2024年10月の記事に載ってる構成は11万ほどで予算10万から既にオーバー気味)

自作PCは1万・下手すりゃ数千円変わるだけで一部のパーツはワングレード上にできちゃうから悩ましいですよね。

やはり12400Fだとマザーやメモリで予算超過がネックでしょうか

私も今ちょうど迷っている所ですが予算的に5600Xになりそうです

最後に書いてあるi3 12100Fの構成を

i5 12400FとDDR5マザーに替えて10万程度で構成してくれ

CPU、DDR5、マザーが高くなるので、

電源、SSD、ケースに反映させるしかない

価格.comからほぼ最安値選択でも11万切りが限界

12400F +リテール¥17,680

GIGABYTE B760M E [Rev.1.0] ¥13,050

crucial[DDR5 PC5-38400 8GB 2枚組] ¥7,480

RTX4060 ¥41,480

Crucial P3 Plus 500GB ¥5,778

KRPW-L5-400W/80+/REV2.0 ¥4,760

ZALMAN T8 ¥3,171

Windows 11 Home ¥16,200

合計 ¥109,599