TITAN ARMY P275MV MAX:レビューまとめ

(公開:2025/11/10 | 更新:2025/11/10)

「TITAN ARMY P275MV MAX」の微妙なとこ

- ボタン式のOSD設定が面倒くさい

- VESAマウントの出っ張り

(M4 x 12 mmネジで解決) - 平凡なコントラスト比

- デュアルモードの切り替えが遅い

- 貧弱な内蔵スピーカー

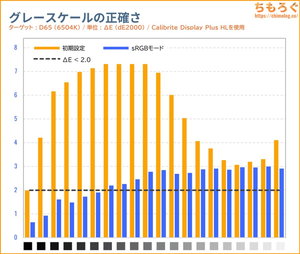

- 初期設定の色温度がズレてる

(かんたんに修正できます) - sRGBモードがやや不正確

- メーカー保証1年

「TITAN ARMY P275MV MAX」の良いところ

- 27インチで4K(ドットが細かい)

- 最大170 ~ 340 Hzに対応

- PS5で120 Hz(VRR)対応

- 応答速度が速い(IPSパネルとして)

- 入力遅延が非常に少ない

- パネルの均一性が高い

- 量子ドットで色域が広い(DCI P3:99%)

- 強力なゲーマー向け機能

- 残像軽減「DyDs」モード

- Display HDR 1400相当(確認済み)

- 扱いやすいOSD設定画面

- OSDソフトウェア対応

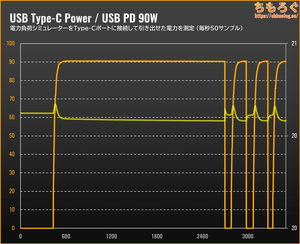

- USB Type-C(90 W)対応

- フル装備のエルゴノミクス機能

- コストパフォーマンスが高い

「TITAN ARMY P275MV MAX」は、これ1台で幅広い用途に対応できる「マルチロール型」4Kゲーミングモニターの決定版です。

定価8万円(セール時7万円切り)で、4K 170 Hz対応の量子ドットFast IPSパネル、2304分割ものMini LEDバックライトを搭載してます。

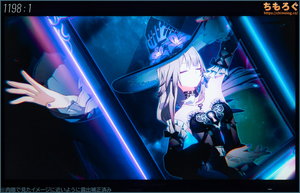

とても色鮮やかな表現が可能です。HDRモード時にコントラスト比が大きく向上し、IPSパネルなのにVAパネル相当の黒を表示できます。

応答速度も抜かりなし。4Kなら平均3ミリ秒台、デュアルモード時に平均2ミリ秒台に達し、IPSパネルとして最強格の1台です。

画質を重視したいソロゲーから、競技性が欲しいeSportsタイトルまで、P275MV MAXなら1台で対応できる性能があります。

多機能なUSB Type-Cポート(最大90 W)や、Apple Mac用のプリセット「Mac View」モードなどを備え、ノートパソコンやミニPCでの利用も可能です。

人気の高さも納得の「全部盛り」ゲーミングモニターでした。27インチ4Kモニター選びに悩んだら、最優先で検討したい1台です。

| 参考価格 ※2025/11時点 |  |

|---|---|

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング |

「TITAN ARMY P275MV MAX」の用途別【評価】

| 使い方 | 評価※ |

|---|---|

| FPSやeSports(競技ゲーミング) デュアルモード時に最大340 Hzに達し、応答速度もかなり速い2ミリ秒台です。ただし、27インチ画角にフルHDが慣れるかどうか、個人差あり。 | |

| ソロプレイゲーム(RPGなど) 色鮮やかな映像でソロプレイゲームに没入できます。 | |

| 一般的なオフィスワーク 文字が滑らかクッキリ見え、完全なフリッカーフリーに対応。4K解像度で作業性も優れ、「sRGB」モードもそこそこ合っていて、そのまま使えます。 | |

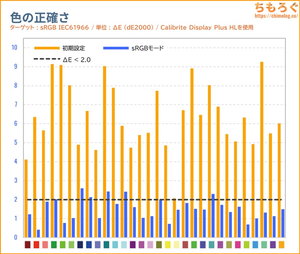

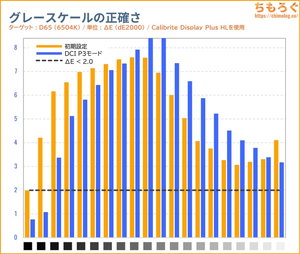

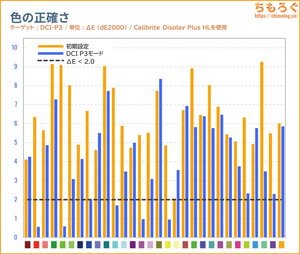

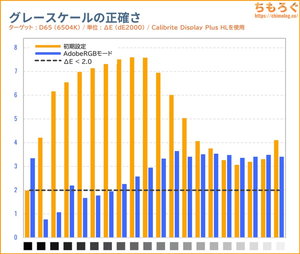

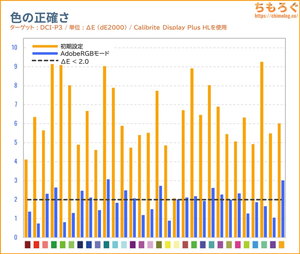

| プロの写真編集・動画編集 プロの写真編集や動画編集に耐えうる広大な色域と輝度を備え、「DCI P3」と「Adobe RGB」モードが用意されています。しかし、グレースケールがズレていて精度が低く、自分でキャリブレーションが必要です。 | |

| HDRコンテンツの再現性 Display HDR 1400認証に迫る性能です。Mini LEDモニターとして凄まじい明るさで、輝度の安定性も優秀。HDRモード時の明るさ(PQ EOTF)精度もなかなか高いです。ただし、素のコントラスト比が低いせいで、2304分割なのにHDRコントラストがやや伸びにくい傾向あり。それでも明暗差のあるHDRを表示でき、おおむねHDRコンテンツの再現性が高いです。 |

※用途別評価は「価格」を考慮しません。用途に対する性能や適性だけを評価します。

「TITAN ARMY P275MV MAX」レビューは以上です。

もっと詳しく測定データや比較データを見れば、他の代替案にするか、このままTITAN ARMY P275MV MAXで即決する かヒントになるかもしれません。

TITAN ARMY P275MV MAX:画質レビュー

初期設定の画質とおすすめ設定

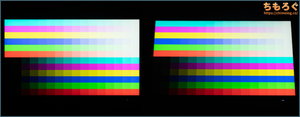

左側が箱から出してばかりの初期設定です。

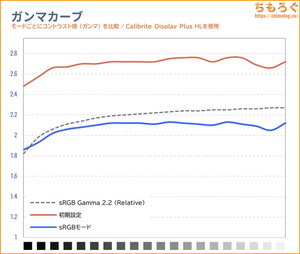

レビュー済みの下位モデル「P275MV-A」と同じく、コントラスト感がやや高めでグレーが少し青っぽい、アジア圏向けの色味に調整されています。

初期設定の画質に違和感なければ、そのまま使ってしまって問題なし。

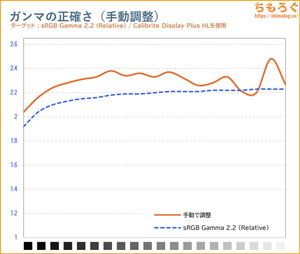

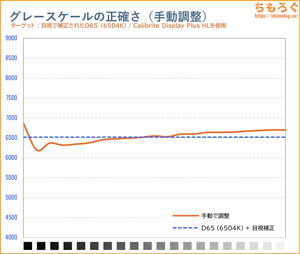

一応、キャリブレーター(測定機材)を使った手動調整もやってみましたが、好みに合わなかったら初期設定でいいでしょう。

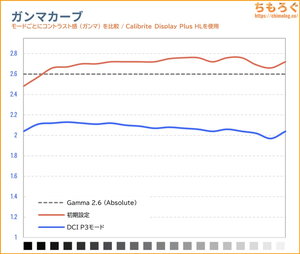

- モード:標準

- 明るさ:75

- 輝度モード:ハイライト

- ガンマ:2.0

- 色温度:ユーザー

- 赤:46

- 緑:47

- 青:49

- ローカルディミング:低

- シャドウバランス:54

※画面の明るさは好みに合わせて調整してください。明るさ75%だと約348 cd/m²前後に達し、人によっては眩しく感じるレベルです。

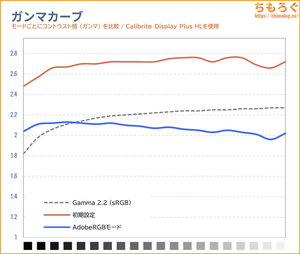

手動調整後のガンマカーブとグレースケール(色温度)グラフです。

基本的な「画質」を測定して比較

ちもろぐでは、2種類の測定機材を使って今回レビューする「TITAN ARMY P275MV MAX」の画質を深堀りします。

- 分光測色計:X-rite i1 Pro2

(Spectrophotometer) - 比色計:Calibrite Display Plus HL

(Colorimeter)

分光測色計は、数値が書いてある正確な定規だとイメージしてください。単品でモニターの色や明るさを正確に測定できます。しかし、黒色の測定が不正確だったり、暗い色の測定がすごく遅いです。

だから比色計もセットで使います。比色計は単品だと誤差が大きく使いづらいですが、分光測色計を使って誤差を修正可能です。

Matrix補正と呼ばれる誤差修正を掛けたあとの比色計なら、分光測色計と大差ない精度を得つつ、もっと深い黒色の測定と暗い色の高速測光が可能です。

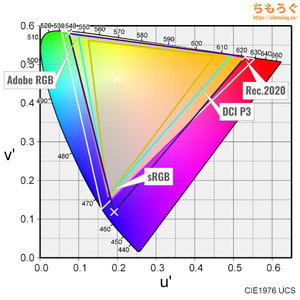

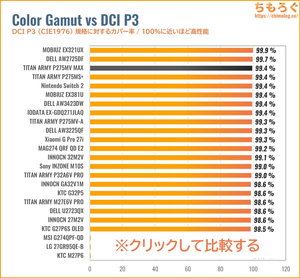

| 色域カバー率(CIE1976) | ||

|---|---|---|

| ||

| 規格 | CIE1931 | CIE1976 |

| sRGBもっとも一般的な色域 | 100.0% | 99.8% |

| DCI P3シネマ向けの色域 | 99.2% | 99.4% |

| Adobe RGBクリエイター向けの色域 | 98.8% | 98.3% |

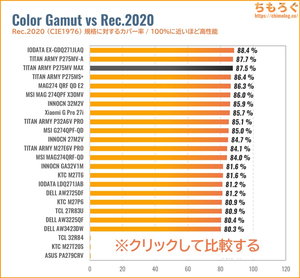

| Rec.20204K HDR向けの色域 | 84.2% | 87.5% |

TITAN ARMY P275MV MAXで表示できる色の広さ(色域カバー率)を測定したxy色度図です。

もっとも一般的な規格「sRGB」で約100%をカバー。HDRコンテンツで重要なシネマ向けの規格「DCI P3」も約100%カバーします。

印刷前提の写真編集で重視される「AdobeRGB」規格のカバー率は約99%です。

過去の傾向からして、色の広さは量子ドット液晶 > 量子ドットVA = QD-OLED > 広色域な液晶 = OLED > 普通の高色域パネル > 平凡な液晶パネル > TNパネルの順に並びます。

「色域」は色の鮮やかさに深く関係する性能で、多くの一般人が「画質」だと感じ取っている重要なスペックです。

TITAN ARMY P275MV MAXは極めて広大な色域を持ち、DCI P3色域とAdobeRGB色域の両方をほぼ完璧にカバーします。

AdobeRGBから来る純度の高い緑色と、DCI P3から来る純度の高い赤色を伏せ持ちます。もし、初めて見たなら「これが量子ドット・・・」と体感できるビビットな色彩です。

現代のゲーミングモニターで主流になっている「Fast IPS」パネルを一回り超える、ハイエンドクラスの色彩表現が可能です。

数年ぶりの買い替えはもちろん、2~3年ぶりの更新でも、鮮烈なビビットカラーから色の違いを体感できる可能性が高いです。特にHDR映像なら分かりやすいはず。

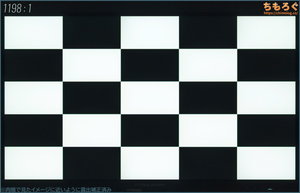

コントラスト比(実測)は695:1です。初期設定(ローカルディミング:高)なら約1200:1まで伸びます。

平均的なIPSパネル(約1100:1)を大きく割り込むコントラスト比です。Mini LEDの(2304分割)を使った「部分駆動」を入れても、約1200:1にしかならず、白浮きが目立ちます。

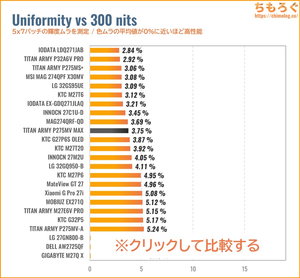

色が均一の静止画コンテンツを見ている時間が長いオフィスワークで、気にする人が多い「色ムラ」をチェック。

色ムラ(輝度ムラ)の測定結果は平均値で3.8%です。ハイエンド級Mini LEDゲーミングモニターに匹敵する、とても良好な色ムラ具合に抑えています。

過去レビューの傾向的に、やはりMini LEDパネルは輝度ムラに有利です。

パネルの四隅に近いほど輝度が下がる「グロー」現象もそこそこ抑えられ、実際のコンテンツでほとんど気にならない程度。

画面全体に同じような色を表示するシーンを凝視してようやく色ムラの存在に気づきます。

画面の明るさは100%設定で約469 cd/m²に達し、SDRコンテンツを見るのに十分すぎる明るさです。

最低輝度(0%設定)は約19 cd/m²まで、かなり暗めに下げられます。平均的なモニターが約40 cd/m²だから、20 cd/m²を下回る暗さはとても優秀です。

眼精疲労などが理由で、夜間に暗い画面を好む人にとって嬉しい仕様です。目にやさしいらしい120 cd/m²前後は設定値24~25%でほぼ一致します。

HDRモード時の画質を詳しく測定

モニターの色と明るさを超高速かつ正確に測定できる機材「CR-100」を使って、「TITAN ARMY P275MV MAX」のHDR性能をテストします。

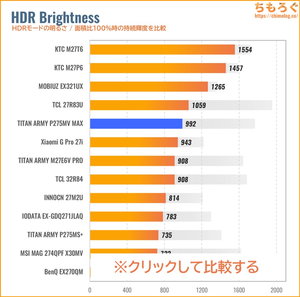

TITAN ARMY P275MV MAXはメーカー仕様表で「HDR 1400相当」とアピールしているように、Display HDR 1400認証に迫る凄まじい明るさを放ちます。

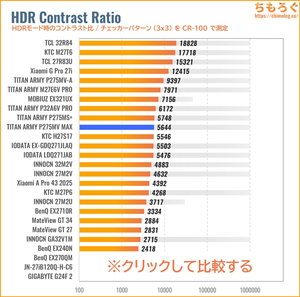

同時に、2304個ものMini LEDを駆使する部分駆動(ローカル調光)で、HDRコントラスト比も向上します。

| HDRコントラスト比Colorimetry Research CR-100で測定した結果 | |

|---|---|

| 全画面 | Inf : 1 |

| 10%枠 | 8486.8 : 1 |

| 3×3パッチ | 5644.4 : 1 |

| 5×5パッチ | 2747.0 : 1 |

| 7×7パッチ | 1919.2 : 1 |

| 9×9パッチ | 1745.7 : 1 |

テストパターン別にHDRコントラスト比を測定した結果、ワーストケースで1746 : 1でした。

シーンによりコントラスト比が約1700~8500:1の幅で変動し、2304分割のMini LEDゲーミングモニターらしい、平均的なコントラスト比にとどまります。

INNOCN製品らしく、黒色をかなり積極的に攻めるアグレッシブな挙動が見られますが、素のコントラストが低すぎて上手く伸ばせないです。

先日レビューしてばかりの「P275MV-A」が、1152分割でピーク値14000:1に対して、P275MV MAXは2304分割なのにピーク値8500:1程度。

前者の素のコントラストが約1600:1で、後者は約700:1程度、もとのコントラスト比に2倍以上の差があると・・・分割数を2倍に増やしても差を埋められません。

黒がちゃんと黒いMini LEDモニターを求めているなら、P275MV-Aが現時点でコスパ最高(約5.5万円~)です。

コントラスト比がさらに高い「TCL 27R83U(約15000:1)」は約10万円、「TCL 32R84(約19000:1)」は約12万円超もします。

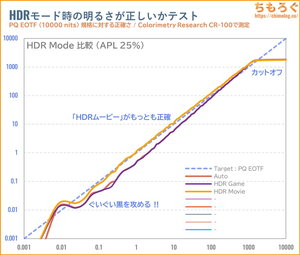

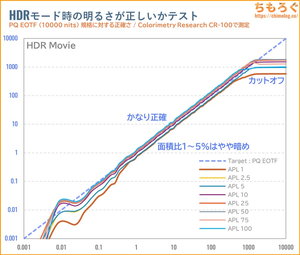

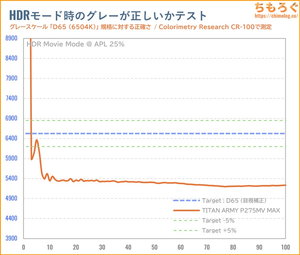

HDRモード時の明るさが正しいか、PQ EOTF追跡グラフで測定します。

TITAN ARMY P275MV MAXは「HDRムービー」モードに限り、追跡グラフの精度が非常に高いです。

明るい階調から暗い階調まで、ほぼ一直線に一致します。ただし、表示面積が狭い(1~5%)と、PQ EOTFがやや暗くなる傾向が相変わらず残ったままです。

P275MV-AやINNOCN GA32V1Mもまったく似た傾向があり、おそらくMini LEDゲーミングモニター全体に共通する特徴かもしれません。

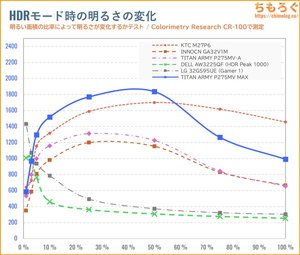

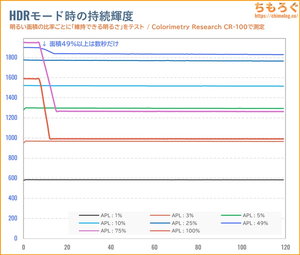

HDRの持続性能はDisplay HDR 1400相当に匹敵します。

面積50%以下で「KTC M27P6」を上回り、広い面積でも競合他社のHDR 1000クラスを軽く超える持続性能です。非常に明るいHDRゲーミングを楽しめます。

経過時間の影響は面積75%以上から目立ちます。フラッシュ輝度を数秒しか持続できないですが、実用上、数秒も持つなら十分です。

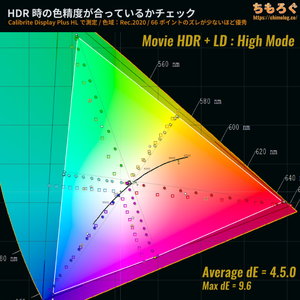

HDR規格(Rec.2020色域)に対する色精度はやや平凡。最大ΔE = 9.6、平均Δ = 4.50でした。

せっかくPQ EOTF追跡グラフが全体的に一致しているのに、グレースケール(D65)が暖色にかなり偏っているせいで色精度を損ないます。

| 明るいシーンで比較 ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| レビュー対象 (TITAN ARMY P275MV MAX) | 比較:OLED (Sony INZONE M10S) |

|  |

|  |

| 比較:HDR 1000 (Titan Army P275MV-A) | 比較:HDR 1400 (TCL 32R84) |

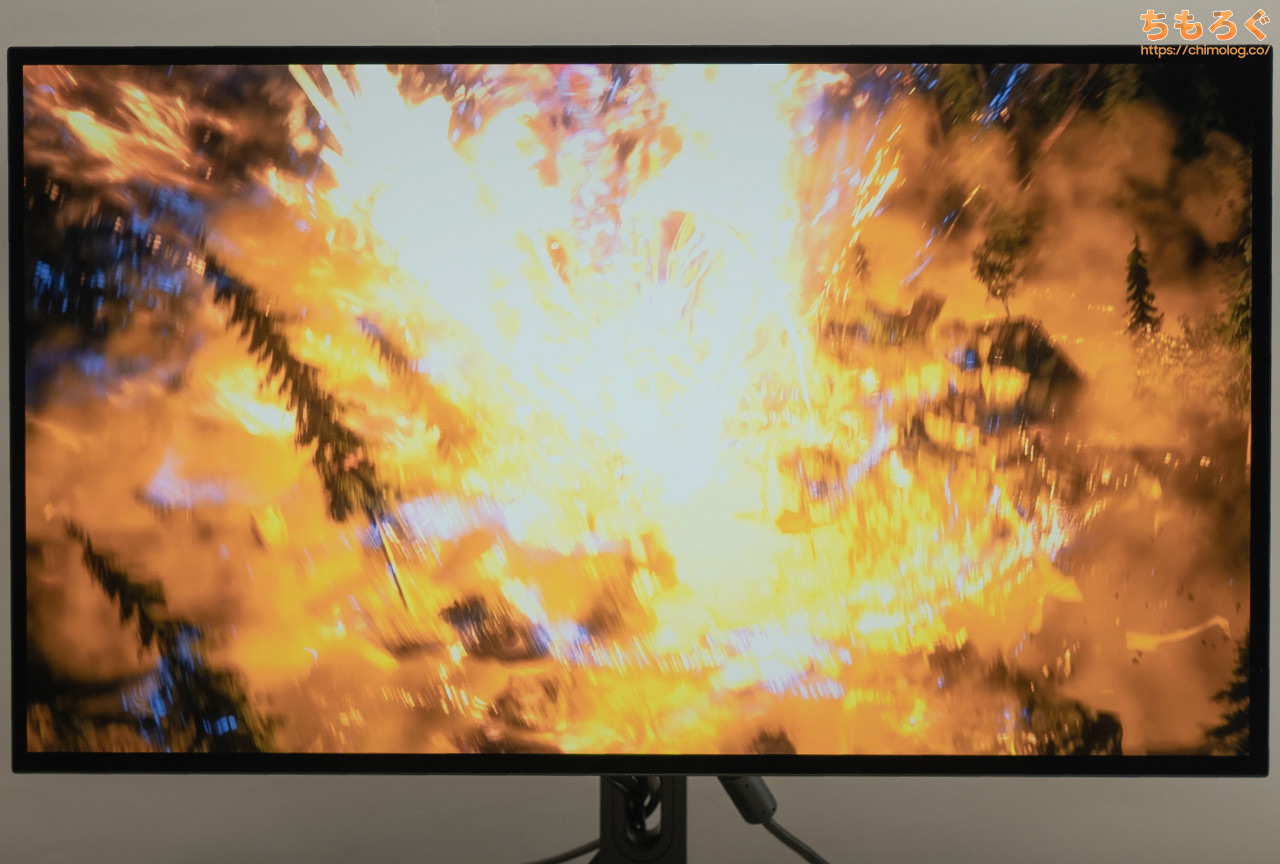

HDRゲームの代表例「FF16」で、明るいHDRシーンを比較しました。

下位モデル「P275MV-A」でも十分に明るくパワフルな映像でしたが、MAX版はさらに明るさが増して「眩しい」と体感できる度合いが大きいです。

平均的なモニターなら白飛びしてディティールを失いやすい、フェニックスの細かい階調表現もかなり再現できます。

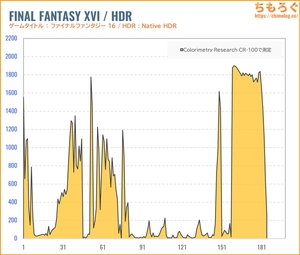

HDRゲーム時の明るさを測定しました。

恐ろしく明るいフェニックス戦(FF16)でピーク時に1800 cd/m²超です。ピーク時1500 cd/m²を超えるシーンを見事に再現可能です。

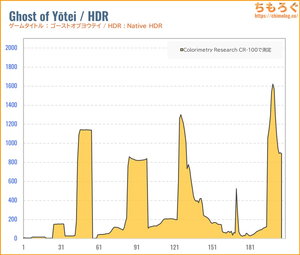

優れたHDR効果で知られるGhost of Yōteiだと、ピーク時に1520 cd/m²ほど。約1600 cd/m²近いシーンを問題なく再現でき、羊蹄平の太陽の明るさを感じられます。

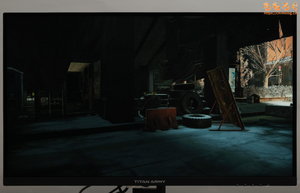

| 暗いシーンで比較 ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| レビュー対象 (TITAN ARMY P275MV MAX) | 比較:OLED (Sony INZONE M10S) |

|  |

|  |

| 比較:IPS + Mini LED (Titan Army P275MV-A) | 比較:VA + Mini LED (TCL 32R84) |

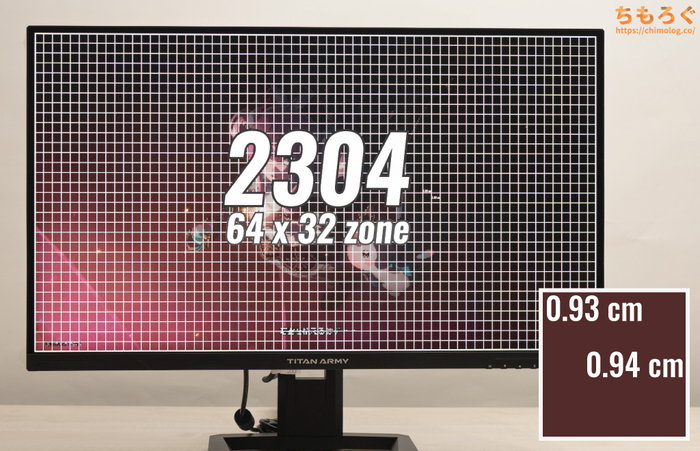

TITAN ARMY P275MV MAXは、2304分割(64個 x 32個)したMini LEDバックライトを搭載します。

パネルの部分駆動(ローカルディミング)を効果的に機能させるうえで、実用上は十分な分割数ですが、素のコントラスト比とローカル調光のアルゴリズムに依存します。

P275MV MAXは、従来モデルにあたる「27M2V」を改良したアグレッシブな制御アルゴリズムを搭載するものの、思ったほどコントラスト比が伸びていないです。

それでも「INNOCN GA32V1M」よりずっと優秀だし、もちろん従来作の「27M2V」をやや上回ります。ただ、本来下位モデルだったはずのP275MV-Aに届かないのが、ちょっと気に食わない・・・。

完全な上位互換を期待していたら、肩透かしを食らった感じでしょうか。

| VESA Display HDR HDR性能のテスト結果 | ||

|---|---|---|

| 比較 | テスト対象 TITAN ARMY P275MV MAX | ターゲット規格 Display HDR 1400 |

| 画面の明るさ |

|

|

| 黒色輝度 |

|

|

| コントラスト比 |

|

|

| 色域 |

|

|

| 色深度 |

|

|

| ローカル調光 |

|

|

最後に、VESA Display HDR認証を満たしているか測定チェック。

TITAN ARMY P275MV MAXは、HDR 1400認証を取得していないけど、最高グレード「Display HDR 1400」規格におおむね合格できる性能です。

なお、色精度がΔE > 2.0でズレているため、厳密には合格できない(XRITE COLOR TEST PATCHESが厳しい)でしょう。

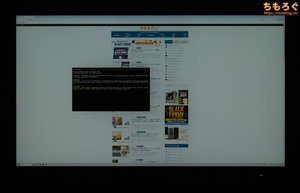

ローカル調光(部分駆動)の挙動チェック

(部分駆動:64 x 32 = 2304分割)

TITAN ARMY P275MV MAXのローカル調光(部分駆動)は、強度を3段階で調整できます。

強度を高くすると、黒エリアの消灯を強くしてコントラスト比を向上させますが、白いウィンドウの四隅や小さいオブジェクトが暗く沈みます。

HDRモード時の強モードはマウスカーソルが黒い背景に巻き込まれて薄暗くなり、デスクトップ画面などで見失いやすいです。

なお、SDRモード時だと強モードでもマウスカーソルが暗くなりにくい傾向で、代わりにコントラスト比もほとんど伸びません。

下位モデル「A」版はSDRモードでもローカル調光を強烈に効かせつつ、小さいオブジェクトに対する反応性を高めてカーソル視認性に対処します。

上位モデル「MAX」版は、おそらくLDフリッカーを恐れて反応性を高めるアルゴをあえて排除し、コントラスト比を犠牲にしてカーソル視認性を優先する方向性です。

(※ちらつきに感じるかは個人差あり)

ウィンドウを不規則に動きしたときに発生する「ちらつき(LDフリッカー)」の程度は、そこまで大差ない印象です。

素のコントラスト比が低い分、光が漏れやすくちらつきに気づくリスクも高まりますが、SDRモード時に限ってローカル調光があまり効いていないから大幅に緩和されます。

それでもちらつきに敏感な方や、ちらつきに気づきやすいオフィスワーク時は、ローカル調光「低」モード以下がおすすめ。

HDRゲームやHDR配信コンテンツを見るときだけ、ローカル調光「高」モードを使うといいでしょう。

パネルの反射加工と文字の見やすさ

TITAN ARMY P275MV MAXに施されたパネル表面加工は、INNOCN OEMモニターで典型的な、やや透過性の強い「ノングレア加工(アンチグレア)」です。

ASUSやBenQのマットコーティングほど、ザラつき粒度が強くなく、少しグレア寄りの透明感あるノングレア加工です。

ぼんやりと背景を拡散し、映り込みを防ぎますが、周囲が明るすぎると・・・映り込みがやや目立ちます。

部屋を少し暗くしたり、背後に明るい反射物を置かない工夫で映り込みを大きく軽減できます。

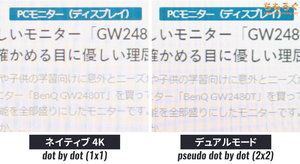

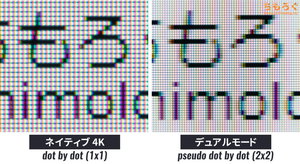

文字のドット感(見やすさ)はクッキリ明瞭です。

テキスト表示に有利な縦に一直線の直列RGB配列パネルに、163 ppiもの非常によく詰め込まれた画素密度を誇ります。

普通の距離感(50~60 cm)で見てもドット感が分かりづらいし、30 cmくらいから見ても滑らかなテキスト表示です。

マクロレンズでパネルの表面を拡大した写真です。

PCモニター用途(Windows)に相性がいい、RGBストライプ配列の画素レイアウトです。ドットがボヤけて見えるのは、パネル表面のノングレア加工が原因です。

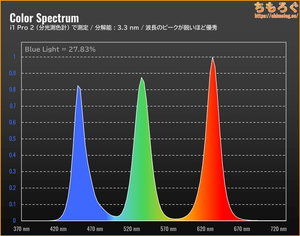

パネル技術をスペクトラム波長分析※で調べます。

三原色のうち、緑色と青色がピンと突き立つ分離のいい波長パターンから、「量子ドット(Quantum Dots)」だと分かります。

現時点でもっとも色域を効率よく拡張できる先端技術です。

ついでにブルーライト含有量を調べたところ、約28%でした。「色温度:ウォーム」や「リーディング」「アイケアー」モードなどを選べば、TUV Rheinlandブルーライト認証に必要な25%未満を達成できます。

※ 分光測色計「X-rite i1 Pro 2」を使って、3.3 nm単位で波長を分析します。

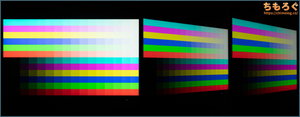

パネルの視野角(見える範囲)チェック

QD IPSパネルの視野角はそこそこ広いです。

当然ながらOLEDパネルと比較して途方もない差が開いていますが、リクライニングで傾ける程度なら、さほど気にならない色褪せ具合です。

TITAN ARMY P275MV MAX:ゲーミング性能

ゲーム性能(応答速度)の測定と比較

↑こちらの記事で紹介している方法で、TITAN ARMY P275MV MAXの「応答速度」を測定します。

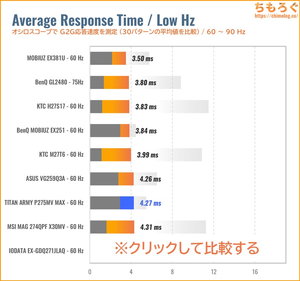

60 Hz時の応答速度は平均5.98ミリ秒を記録します。

60 Hzに必要十分な応答速度を満たしますが、ホールドボケ現象(= 60 Hzそのもの)が原因で、残像感がそれほど減らないです。

120 Hz時の応答速度は平均5.88ミリ秒を記録します。120 Hzに必要十分な応答速度(< 8.33 ms)をかんたんに達成します。

OSD設定 → ダイナミックOD:Lv3に切り替て、さらに平均4.27ミリ秒まで改善できます。

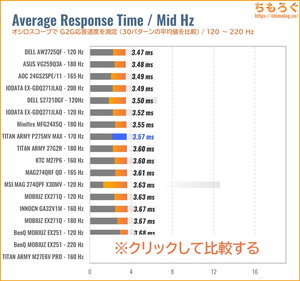

TITAN ARMY P275MV MAXの4K解像度で設定できる、最大リフレッシュレート170 Hz時の応答速度は平均5.79ミリ秒です。

170 Hzに必要な応答速度を(< 5.88 ms)をギリギリ満たせます。

ダイナミックOD:Lv3モードに切り替えれば、平均3.57ミリ秒まで改善でき、170 Hzに必要な数値を余裕で達成可能です。

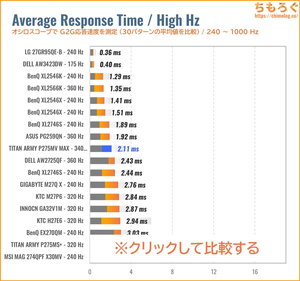

デュアルモード有効時に設定できる、最大リフレッシュレート340 Hz時の応答速度は平均5.60ミリ秒です。

340 Hzに必要な応答速度(> 2.94 ms)をまったく満たせず、尾を引く残像感がけっこう残っています。

オーバードライブ機能「ダイナミックOD」を調整して、必要な応答速度をきっちりパスして、残像感を改善できないかチェックします。

| OD機能の効果 ※クリックすると画像拡大 | ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

| 平均値 | 5.60 ms | 5.06 ms | 4.18 ms | 2.11 ms |

| 最速値 | 3.20 ms | 3.09 ms | 1.93 ms | 1.17 ms |

| 最遅値 | 9.20 ms | 8.59 ms | 7.57 ms | 3.28 ms |

| 平均エラー率 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 10.2 % |

| 累積遷移 (変動電圧 x 時間) | 20.0 mVs | 18.4 mVs | 16.2 mVs | 12.8 mVs |

TITAN ARMY P275MV MAXのオーバードライブ機能は、4段階(Lv1 ~ Lv TopSpeed)から調整できます。

初期設定「Lv0」だと、オーバードライブがほとんど効いてないです。「Lv1」「Lv2」も効果が弱く、「Lv3」からマトモに機能します。

最大設定「TopSpeed」がもっとも効果が強く、340 Hz時で平均2.11ミリ秒(累積12.8ミリボルト秒)へ著しく性能を向上できます。

エラー率もそこそこ大きいですが、エラーを考慮した応答指標が20.0 mVsから12.8 mVsへ激減※し、見た目(残像感)もきちんと改善します。

TITAN ARMY P275MV MAXは「TopSpeed」がおすすめOD設定です。

※エラー率が大きくても、エラーからの回復が速ければ、見た目への影響を最小限に抑えつつ応答速度を高速化可能です。累積遷移はエラーからの回復速度も考慮され、数値が小さくなるかたちで反映されます。

| 残像感を比較 ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| レビュー対象 (TITAN ARMY P275MV MAX) | 比較:OLED (Sony INZONE M10S) |

|  |

|  |

| 比較:Fast IPS (AW2725QF) | 比較:Fast HVA (TCL 32R84) |

IPSパネルとして驚異的な明瞭感(モーション性能)を実現していて、素直にびっくりです。

今まで最速級の記録を持っていた「DELL AW2725QF」をわずかに超えています。もちろん、OLED(240 Hz)にまだ届かないものの、eSportsタイトルに耐えられる性能です。

- 実績平均値:3.89ミリ秒

- レビュー機:3.57ミリ秒

ちもろぐに記録した過去110件近い大量のデータから、TITAN ARMY P275MV MAXの応答速度(120~170 Hz)は平均以上の性能です。

- 実績平均値:3.14ミリ秒

(OLED込み:2.08ミリ秒) - レビュー機:2.11ミリ秒

340 Hz時の応答速度はトップクラスです。あともう少しでFast TNパネルに追いつく勢いでした。

ゲーム性能(入力遅延)の測定と比較

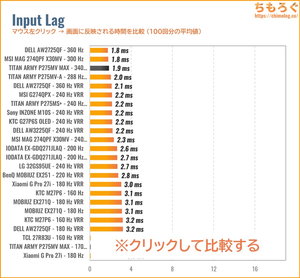

TITAN ARMY P275MV MAXで、左クリック100回分の入力遅延を測定しました。

リフレッシュレート60 ~ 340 Hzまで、安定して目標の16ミリ秒を下回る良好な入力遅延です。ほとんどの人が入力遅延を体感できません。

VRR(G-SYNC互換モード)の影響もなかったです。

2024年7月より「入力遅延(Input Lag)」の新しい測定機材を導入しました。

クリック遅延がわずか0.1ミリ秒しかないゲーミングマウス「Razer Deathadder V3」から左クリックの信号を送り、画面上に左クリックが実際に反映されるまでにかかった時間を測定します。

- マウスから左クリック

- CPUが信号を受信

- CPUからグラフィックボードへ命令

- グラフィックボードがフレームを描画

- ゲーミングモニターがフレーム描画の命令を受ける

- 実際にフレームを表示する(ここは応答速度の領域)

新しい機材は1~6の区間をそれぞれ別々に記録して、1~4区間を「システム処理遅延」、4~5区間を「モニターの表示遅延(入力遅延)」として出力可能です。

なお、5~6区間は「応答速度」に該当するから入力遅延に含めません。応答速度と入力遅延は似ているようでまったく別の概念です。

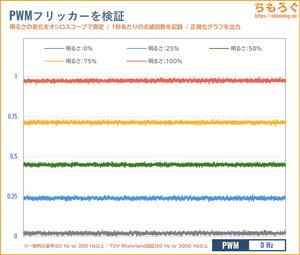

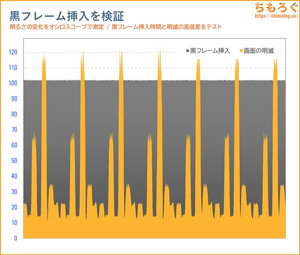

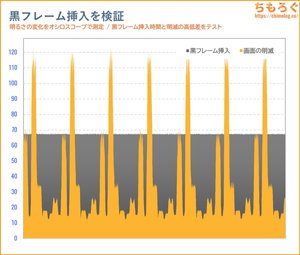

フリッカーフリー(画面のちらつき)を測定

実際にオシロスコープを使ってフリッカーの有無をテストした結果、明るさ0~100%までフリッカーが一切検出されません。

「0 Hz」だから一般的な基準とTUV Rheinland基準どちらも合格できます。

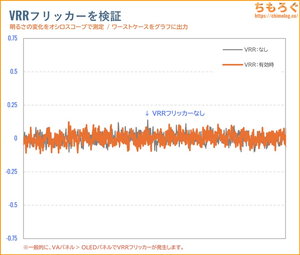

| VRRフリッカーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

VRR(G-SYNC互換モードなど)有効時に発生する「VRRフリッカー」もテストします。

TITAN ARMY P275MV MAXは、一貫して安定したフリッカーフリー状態を維持します。

VRRフリッカーが発生しやすい、暗部階調やLFCしきい値(< 48 Hz)に突入しても、グラフが微動だにせず完全なフリッカーフリーです。

不得意な暗部階調やパネルの端っこを、目を細めて凝視しても、まったく「ちらつき」が見えませんでした。素晴らしいVRR性能です。

VRRフリッカー(VRR Flicker)は、画面が暗いシーンでフレームレートが激しく変動すると発生する確率が大幅に跳ね上がります。

ちもろぐでは、アクションRPG「鳴潮」にてフレームレートを10 fpsからモニター側の最大fpsまで動かします。

モニターの至近距離に設置された光学センサーを経由して、オシロスコープが明るさの変化をマイクロ秒(10万分の1秒)単位で記録する仕組みです。

記録されたグラフが乱高下していれば「VRRフリッカー」の検出に成功です。逆に、何もなく平坦で一直線なグラフが記録されればフリッカーは皆無と判断できます。

ゲーム機の対応状況(PS5とSwitch 2)

| PS5の対応状況 | ||

|---|---|---|

| ||

| 設定 | 60 Hz | 120 Hz |

| フルHD1920 x 1080 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

| WQHD2560 x 1440 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

| 4K3840 x 2160 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

PS5でフルHD~4K(最大120 Hz)に対応します。

HDMI 2.1端子にHDMI VRR機能が搭載されているため、「PS5 VRR」もすべて対応可能です。

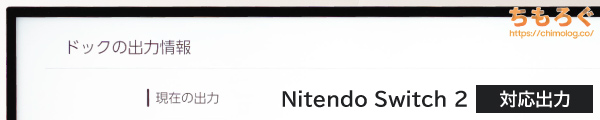

| Switch 2の対応状況 | ||

|---|---|---|

| ||

| 設定 | 60 Hz | 120 Hz |

| フルHD1920 x 1080 | 対応HDR:対応 | 対応HDR:対応 |

| WQHD2560 x 1440 | 対応HDR:対応 | 対応HDR:対応 |

| 4K3840 x 2160 | 対応HDR:対応 | Switch 2は非対応 |

有料ソフト「Nintendo Switch 2 のひみつ展」で実際に120 Hz + HDR(10 bit)信号を出力させて、モニターが暗転せずにゲーム画面を表示できるかをチェックします。

暗転しなければ問題なし、暗転して解像度が下がってしまったら互換性なし、と判断します。

Nintendo Switch 2(ドックモード)で、フルHD~WQHD(最大120 Hz)または4K(最大60 Hz)に対応します。HDR(10 bit)出力も問題なし。

さすがフル帯域(48 Gbps)のHDMI 2.1ポートです。Switch 2の互換性を難なくクリアできます。

PS5 / PS5 Pro / Nintendo Switch 2など。120 Hz対応ゲーム機で、実際にゲーム側が120 Hz(120 fps)で動くかどうかは、もっぱらゲーム次第です。

ゲーム側が120 Hzをサポートしていなかったら意味がありません。プレイする予定のゲームが120 Hzに対応しているか、事前によく調べてください。

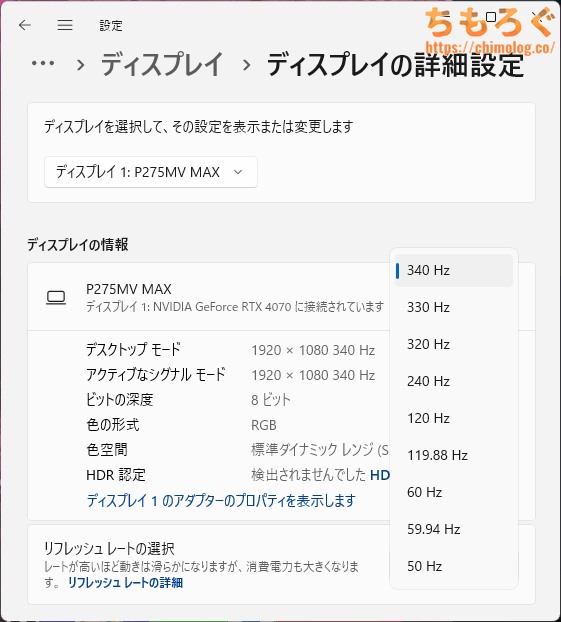

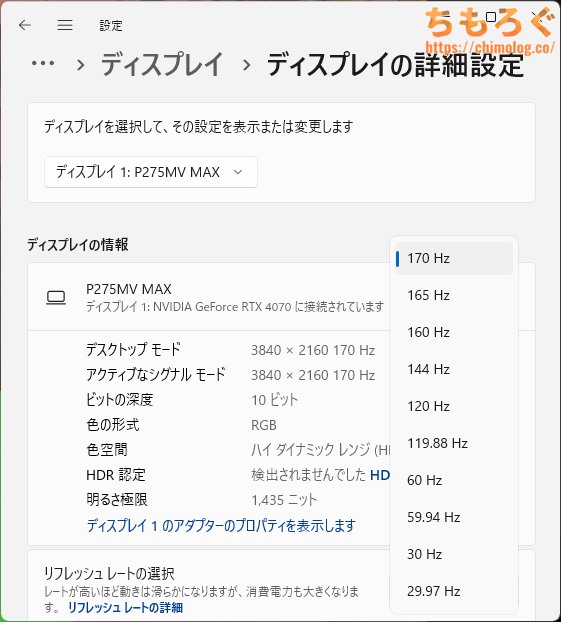

ゲーミングPCで使えるリフレッシュレート

ゲーミングPCの映像端子(HDMIやDisplay Port)にTITAN ARMY P275MV MAXを接続して、ディスプレイの詳細設定から使えるリフレッシュレート一覧をチェックします。

TITAN ARMY P275MV MAXがパソコンで対応しているリフレッシュレートは以上のとおりです。

HDMI 2.1で最大170 Hzまで、Display Port 1.4も最大170 Hzに対応します。

レトロなゲーム機で役に立ちそうな23.98 ~ 24 Hz範囲は非対応です。

TITAN ARMY P275MV MAXは、圧縮転送モード「DSC(Display Stream Compression)」を明示的に切り替え可能です。

| DSC無効時 対応リフレッシュレート | ||

|---|---|---|

| 端子 | SDR (8 bit @ RGB) | HDR (10 bit @ RGB) |

| HDMI 2.1 | 4K @ 170 Hz | 4K @ 144 Hz |

| DP 1.4 | 4K @ 120 Hz | 4K @ 60 Hz |

CRU(Custom Resolution Utility)によるカスタム解像度や、NVIDIA DSR(DLDSR)を使いたいマニア志向のユーザーにとって便利な仕様です。

| VRR機能(可変リフレッシュレート) ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

フレームレートとリフレッシュレートを一致させて「ティアリング」を防ぐ効果がある、VRR機能はHDMIとDisplay Portどちらも使用可能です。動作範囲は48~340 Hzです。

LFC(低フレームレート補正)対応ハードウェアの場合は、48 Hzを下回ってもVRRが機能します。

競技ゲーマー向け機能をチェック

- 暗所補正

暗い部分を明るく補正する機能 - 鮮やかさ補正

色の付いた部分を強調する機能 - 残像軽減

残像をクリアに除去する機能

TITAN ARMY P275MV MAXは、3つある主要な競技ゲーマー向け機能のうちすべて対応します。そのほか、クロスヘア(十字線)やフレームレートを表示する機能もあります。

「ナイトビジョン」モードは、暗い部分を見やすく視認性を向上するモードです。Lv0~Lv2(3段階)から調整できます。

そこそこ効果が強いですが、少しやりすぎで画面全体がかえって白っぽく見えるシーンも出てきます。それなりに使えますが、eSports専業メーカー(Zowie)には負けます。

暗い部分を明るく補正できる「シャドウバランス」モードです。

- オフ

- 1 ~ 100(刻み:1ずつ)

全100段階、かなり細やかに調整できます。

しかし70以上から画面全体が白飛び気味、40以下から黒つぶれ気味だから、実用上は41~69(約30段階)相当です。それでも30段階、割と十分な設定値です。

補正の掛かり方はやや大雑把な傾向があり、やはりBenQの本家「Black eQualizer」には届いてません。

eSports系タイトルだとそこそこ、画面全体がうっすら暗いホラーゲームなら使える機能です。

色のついた部分を見やすく強調できる「色彩強調」機能です。Lv0~Lv10(11段階)の範囲で細かく調整して、彩度ポイントを拡張します。

鮮やかさ補正の先駆者「Color Vibrance(BenQ)」と比較して、彩度ポイントの広げ方が大味です。一応効果はあるものの、Color Vibranceほどピンポイントな見え方にならないです。

Sony Inzoneが導入した、個別RGB拡張モードもありません。

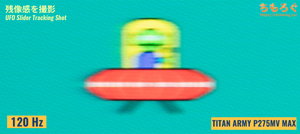

残像軽減(黒挿入)モードをチェック

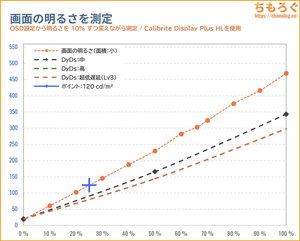

2025年以降のINNOCN OEMシリーズから、新しい残像軽減モード「DyDs」技術が搭載されました。

TITAN ARMYは「DyDs」、INNOCNやGRAPHT GAMINGは「MPCS TECH」のブランド名です。名前が違うだけで中身は基本的に同じです。

中華モニターの残像軽減はおまけ程度の性能が多かったですが、「DyDs」モードは実用性に足るマトモな性能に進化しています。

もっとも効果が強い「DyDs:強」や「DyDs:超低遅延(Lv3)」モードでも、約300 cd/m²近い明るさを維持しつつ、良好な残像軽減を実現します。

- DyDs(超低遅延):約299 cd/m²(黒比率77.3%)

- DyDs(強):約298 cd/m²(黒比率76.2%)

- DyDs(中):約343 cd/m²(黒比率73.0%)

測定値もすばらしいです。

「DyDs:超低遅延(Lv3)」モードの性能は、BenQ MOBIUZ(ブレ削減モード)やZowie XL(DyAc+)に匹敵する性能です。

もちろん、DyDsを有効化した状態で画面の明るさもコントロール可能です。超低遅延(Lv3)モード時で20~299 cd/m²ほど、中モード時なら20~343 cd/m²から調整できます。

リフレッシュレート340 Hzで検証。黒フレーム挿入時間は設定モードにより、約60~77%の範囲で変動します。

| ベンチマークと比較 Zowie「DyAc+」以上を目指す | ||

|---|---|---|

| 黒挿入モード | 明るさ | 黒挿入時間 |

| DyAc 2:プレミアム (ベンチマークNo.1) | 約330 cd/m² | 91 % |

| DyAc+:プレミアム (ベンチマークNo.2) | 約320 cd/m² | 84 % |

| DyDs:高 (Titan Army P275MV-A) | 約316 cd/m² | 78 % |

| DyDs:超低遅延 (レビュー機) | 約299 cd/m² | 77 % |

| DyDs:高 (Titan Army P275MS+) | 約280 cd/m² | 79 % |

| MPCS TECH:中 | 約310 cd/m² | 75 % |

| ブレ削減 | 約300 cd/m² | 65 % |

| ELMB Sync | 約250 cd/m² | 70 % |

あともう一歩で「DyAc+:プレミアム」モードに追いつきます。

競技特化でもないゲーミングモニターが、競技モデルに迫る性能を出せているのは驚くべき事態です。

ASUS TUF / ROGシリーズの「ELMB」「ELMB Sync」や、BenQ MOBIUZシリーズの「ブレ削減」をすでに超えています。

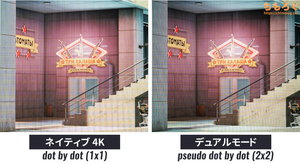

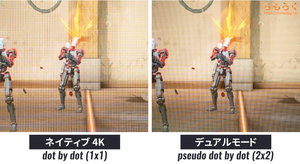

1台2役な「AIデュアルモード」機能を検証

| 【デュアルモード検証】 設定と対応Hz ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| デュアルモード有効化 (OSDボタン2回) | 最大340 Hz対応 (1920 x 1080) |

|  |

| |

OSD設定のホットキー機能から、AIデュアルモードを任意のショートカットボタンに登録します。

すると、OSDボタンを押す → AIデュアルモード:ONで切り替えられます。たった2回OSDボタンを押すだけです。

- ネイティブ → デュアルモード:約9.5秒

- デュアルモード → ネイティブ:約9.9秒

設定を確定すると、画面が約9~10秒も暗転してから、ようやくAIデュアルモードに切り替わります。

原因不明ですが、なぜか下位モデル「P275MV-A」より切替速度が1.5倍も遅くなってます。5~6秒と比較して、約10秒の待ち時間は体感でもかなり長いです。

せっかく平均2ミリ秒台もの高速な340 Hzモードを備えていながら、肝心のデュアルモード切り替えが遅いと、使うのが面倒くさくなってしまいます。

ちなみに、DELL AlienwareやLG UltraGearは3~4秒台です。今後のファームウェア更新に期待したいです。

27インチにフルHDを表示するから、画素密度がやや低くてドット感が目立ちます。りんかく線のディティールも少し粗くなった印象です。

32インチ版のデュアルモードより競技ゲーミングで実用に足る可能性が高いですが、やはりフルHDを愛用するゲーマーにとっては24~25インチ画角が本命でしょう。

一応、P275MV MAXは画角エミュレーションモード「All Game Mode」を使え、25インチやフルHD画角を選べます。

試しに25インチモードを有効化すると、リフレッシュレートが90 Hzに制限されてしまい、肝心のAIデュアルモードも使用不可でした。

フルHDモードはリフレッシュレートが144 Hzまで伸びますが、やはり肝心のAIデュアルモードを使えないです。Adaptive-Sync(VRR)も無効化されます。

27インチにフルHD表示が好みに合わなかった場合、CRUを使って任意の画角に合わせたカスタム解像度を無理やり実装するなど、手間と工夫が求められます。

TITAN ARMY P275MV MAXのスケーリング処理はシンプルです。ただ単に4ドット(2×2ピクセル)使って、擬似的にドットバイドット表示に見せる一般的な実装です。

ネイティブ表示と比較してテキストが少しボヤけて見える気もしますが、27インチにフルHD表示なら当たり前。・・・画素密度が減った分だけ、ドットが粗く見えます。

TITAN ARMY P275MV MAX:クリエイター適性

TITAN ARMY P275MV MAXは初期設定のままだと、グレーの精度も色の精度もまったく合っていない(ΔE > 2.0)です。

幸い、色の精度を必要とするクリエイター用に、「sRGB」「DCI P3」「AdobeRGB」モードがしっかり実装済み。

しかも、校正済み(ΔE < 2.0)を示すキャリブレーションレポートも付属します。

レポート記載どおり、本当に色精度が高いのか、実際に測定します。

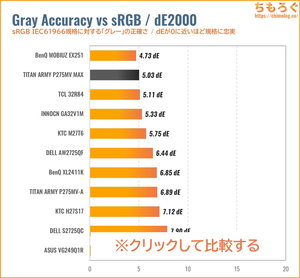

「sRGB」モードと色精度(dE2000)

「DCI P3」と「AdobeRGB」は・・・?

TITAN ARMY P275MV MAX:本体デザインと機能

パッケージ開封と組み立て工程

ほとんど段ボールと変わらない簡素な茶箱に、「TITAN ARMY」のロゴが入ったパッケージで到着。サイズは89 x 45 x 18 cm(160サイズ)です。

なんと、以前レビューした「P275MV-A」と寸分違わず同じサイズです。まったく同じパッケージを流用してコストカットします。

箱に書いてある「FRONT」のロゴを床に向けてから開封して、梱包材まるごと全部引っ張り出します。

厚みのある高密度発泡スチロールでできた梱包材で、がっちり梱包されています。上の段に付属品、下の段にゲーミングモニター本体が収まってます。

ゲーミングモニターで定番のドッキング方式です。プラスドライバーが不要なツールレス設計でかんたんに組み立てられます。

付属品をざっくり紹介

| 付属品 ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| 一覧 | ACアダプター |

|  |

|

|

付属のキャリブレーションは3枚あり、「sRGB」「DCI P3」「AdobeRGB」規格に対してΔE < 2.0に校正済みと記載あり。

ただし、目視補正(メタメリズム障害の回避)を考慮しない、お飾りの校正レポートです。中華モニターに限らず、大手外資系メーカーも目視補正をしていないから、業界全体の問題です。

外観デザインを写真でチェック

WQHD版「P275MS+」や、下位モデル「P275MV-A」とまったく同じ筐体デザインを踏襲します。

従来モデル「27M2V」と同様にプラスチック製の安っぽい素材を多用し、一部の面にカーボンフレーム調の幾何学パターンが印刷されたマットブラック塗装です。

ベゼル中央に「TITAN ARMY」の白色ロゴマークが大きく目立ちます。付属スタンドは台座型で、手前の占有スペースを節約します。

エルゴノミクス機能とVESAマウント

TITAN ARMY P275MV MAXはフル装備のエルゴノミクス機能を備えます。

ヌルヌルと滑らかに動いて調整しやすい、ていねいな作りのエルゴノミクス機能です。デスクから距離31~34 mmまで高さを下げられます。

高さ調整の動かし始めがちょっと硬いくらいで、角度やピボットはかんたんに動かせます。画面の水平(0°)も取りやすいです。

別売りモニターアームを取り付けるのに便利なVESAマウントは「100 x 100 mm」に対応します。

パネル本体の重量は約4.36 kgで普通のモニターアームで持ち上げられます。なお、アームの固定に必要なネジが付属しないです。

かといってモニターアームに付属するネジでも、ネジ穴に先端が微妙に届かなくて上手く固定できません。力付くで固定するのも・・・ちょっと怖いです。

解決策は「M4 x 12 mm」ネジです。

アイネックス(AINEX)が販売しているM4ネジセットなら、先端がネジ穴にぴったり届いてエルゴトロンLXを正常に取り付けられます。

対応インターフェイスをチェック

映像端子は全部で4つあり、どれを使っても最大170 Hz(3840×2160)または最大340 Hz(1920 x 1080)に対応します。

USB Type-Bポートを接続して、2個あるUSB 5 GbpsポートをUSBハブとして利用可能です。ただし、USB Type-Bケーブルは付属しません。

USB Type-Cの仕様チェック

本体裏面にあるUSB Type-Cポートは、USB PD(USB Power Delivery)対応です。15 W(5.0 V x 3.0 A)~ 90 W(20.0 V x 4.5 A)まで対応。

映像出力モード(DP Alt Mode)も備え、対応するノートパソコンやタブレットを接続すれば、Type-Cケーブル1本で急速充電とマルチディスプレイ化が可能です。

ASUS Vivobook OLED 15で試した感じ、充電しながら最大4K 170 Hz(10 bit)まで確認できました。

負荷シミュレーターを挿し込み、電圧を20.0 Vに、電流を4.51 Aまで盛り付けるとメーカー公称値の90 Wを実際に出せます。

負荷を掛けても出力電圧は見事に20.0 V以上を保っており、興味深い挙動です。スペックの割に安いモニターですが、マトモな電圧レギュレーターを搭載しています。

「明るさセンサー」と自動調光

| 明るさセンサー ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

画面上部の右側に、周囲の明るさを検知する「照度センサー」を内蔵します。天井から入ってくる明るさを検知して、画面の明るさを自動的に調整する機能です。

OSD設定 → ピクチャー設定 → 「光センサー:オン」で、周囲の明るさに合わせて画面の明るさを変動させる「自動調光」モードが機能します。

明るさの変化に対して忙しなく変動しますが、BenQアイケアの「Brightness Intelligence(B.I. Gen2)」と比較して、中程度の明るさまでの応答性がやや鈍い傾向あり。

価格なりの調光機能です。

モニターの設定画面(OSD)

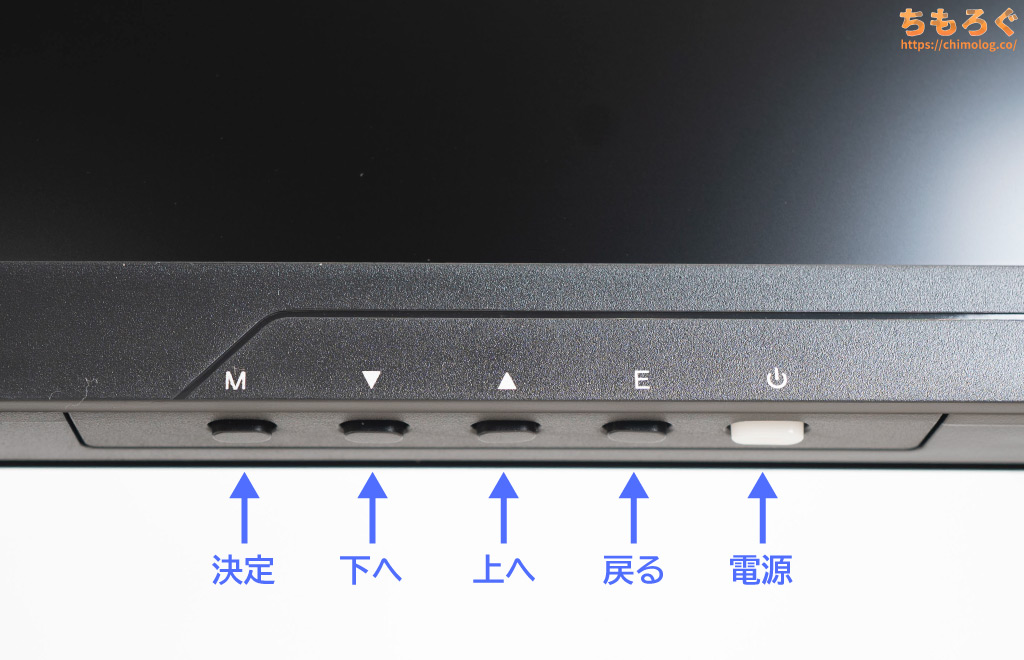

モニター本体の右側底面にある「物理ボタン(5個)」を使って、OSD設定をちまちまと操作できます。

項目ごとに分かりやすく整理されたフォルダ階層型のOSDレイアウトを採用。レスポンスも良好でかなり快適。

しかし、設定できる項目があまりにも多すぎて、フォルダ階層型でも相当に入り組んだ構造です。UIデザイン担当者の苦悩が垣間見えます。

- ショートカットボタン(最大2個まで)

- プリセットごとに調整(設定値の保存も可能)

最短2回の操作で任意の項目を開けるショートカットボタンを最大2個まで登録できます。「輝度」や「ローカル調光」、「シャドウバランス」や「色彩強調」など、8割くらいの項目を登録可能です。

プリセットごとに好みの設定値を保存して、用途に使い分ける運用も一応できます。

OSDソフト「VIEW MORE WIDGET」

中国版サイトから無料でダウンロードできる、INNOCN謹製OSDソフトウェア「VIEW MORE WIDGET」を使えば、パソコンの画面からダイレクトにOSDを設定可能です。

- TITAN ARMY 公式からダウンロード

(https://titanarmy.cn/portal/list/index/id/42.html)

「V1.0.2.6」と記載があるバージョンをダウンロードして使えます。

Display PortまたはHDMIケーブルで接続した状態で、ソフトを起動するだけで自動的に「P275MV MAX」が認識され、ひととおりのOSD一覧が読み込まれます。

DSCモード切り替えなど、一部の項目を除き、ざっくり9割くらいのOSDメニューにアクセス可能です。

画面の明るさや色温度(RGBバランス)、使用するプリセットを切り替えたりプリセットごとのカスタム設定、各ゲーム機能の調整や有効化など。

やはりパソコンからダイレクトにアクセス可能なOSDソフトウェアは、ないよりあった方が絶対に便利です。5つある物理ボタンをポチポチ往復する手間を大幅に省けます。

レスポンスも良好です。簡単な項目なら1秒で反映されるし、プリセットモードの切り替えなど重めの項目でも、2~3秒で反映されて悪くない使用感です。

ただし、ASUSやMSI製ソフトによくある「アプリと設定の自動連携」や「作成した設定の出力と読み込み」など、高度な機能は今のところ非対応です。

表面温度(サーモグラフィー)は、FF16(HDRモード)を約1時間ほど掛け続けてから撮影しました。

初期ロットに限り、発煙リスクのある設計ミスがあり、実質的なリコール(回収)を実施済みです。

高負荷なHDRモードを長時間つづけても、異常な発熱や体感できるほどの熱気を感じなかったです。

当然ながら異臭や発煙、奇妙な動作音もレビュー中に見当たらず、至って正常な動作を確認できました。

TITAN ARMY P275MV MAX:価格設定と代替案

| 参考価格 ※2025/11時点 |  |

|---|---|

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング |

2025年11月時点、TITAN ARMY P275MV MAXの実売価格は約7.9~8.0万円です。

定価10万円近いAW2725QFより約2万円も安いのに、スペックも性能もおおよそ上位互換に相当します。コストパフォーマンスは非常に高いです。

2304分割Mini LEDで黒がそこそこキレイ

量子ドットだから色彩に文句なし

おすすめ代替案(他の選択肢)を紹介

近い価格帯で最初に目にする代替案が「INNOCN GA32V1M」でしょう。

セール価格なら、P275MV MAXに約8000円ほど足すだけで、27インチから没入感ある32インチにサイズアップできる魅力的な選択肢です。

ほぼ同じ価格帯のライバルが「KTC M27P6」です。

P275MV MAXに匹敵する応答速度と明るさを持ち合わせます。3年間のメーカー標準保証(ほぼ交換対応)も大きなメリット。

ただし、HDRモード時のコントラスト比やローカル調光の制御はP275MV MAXに軍配が上がります。

デュアルモード(疑似フルHD)に必要性を感じていない方は、「P32A6V-PRO」が主な代替案です。

名作32M2Vを正統進化させた、画質に優れる4Kゲーミングモニターです。

競技性(応答速度)よりも、HDRの映像美にこだわりたい画質派なら、コントラスト比が高い「TITAN ARMY P275MV-A」を要検討。

応答速度は平均の2倍も悪いですが、コントラスト比がIPS Blackパネル並みに高く、1152分割と少ないMini LEDでも2000分割クラスを軽々と超えていきます。

4Kでおすすめなゲーミングモニター

最新のおすすめ4Kゲーミングモニター解説は↑こちらのガイドを参考に。

4KでおすすめなゲーミングPC【解説】

最新AAAゲームを4K画質でプレイするなら、「RTX 5070 Ti」以上を搭載したゲーミングPCがおすすめです。

メーカー指名でおすすめなBTOマシンは「ツクモG-GEAR」です。

筆者と同じくオタク気質なパーツ選定がおもな魅力で、他社BTOよりちょっと高い価格も納得できます。他人に安心しておすすめしやすいマシンです。

Ryzen CPU搭載モデルにASUS製マザーボード(+ カスタムBIOS)を使っている点も、意外と知られていない大きな利点です。

おすすめなゲーミングモニター【まとめ解説】

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

レビュー評価【特におすすめ】

レビュー評価【特におすすめ】 レビュー評価【おすすめ】

レビュー評価【おすすめ】 レビュー評価【目的にあえばアリ】

レビュー評価【目的にあえばアリ】

レビューありがとうございます。市場に出ているモニターで、最も気になっていた一台でしたので、興味深く拝読しました。

唯一の懸念点が色の正確さだったのですが、予想通りというか、あまり正確ではないんですね。ただ、sRGBモードは意外と健闘しているみたいで、よい意味で予想を裏切られました。

コントラスト比は、分割数よりパネルのネイティブ性能が圧倒的に支配的なんですねぇ。勉強になりました。

パネルによって、人間の目で見えるD65ポイントが違っていて、今回は測定上の6500Kに近い位置に目視補正ポイントが存在していたから、メーカー側の出荷時校正がたまたま一致しやすかったみたいです

Mini LEDを効果的に使うには、ネイティブコントラスト比が重要・・・という話は論文もあります

2018年の論文によると

・1000:1の場合、10000分割でも足りない

・2000:1の場合、3000分割以上で可能

・5000:1の場合、200分割でも可能

と研究されていて、ハロー(光漏れ)を抑えてCRを高めるには、素のコントラスト比の影響がかなり大きいと結論づけられてました

だから今回のように、CR 700:1に2000分割よりも、CR 1600:1に1000分割が良い成績を出せるパターンも一応あり得ます

参考

High dynamic range liquid crystal displays with a mini-LED backlight(Guanjun Tan , その他4名)

論文までご紹介頂き、ありがとうございます。ざっと見てきましたが、

・Lab色空間(人間の感覚に基づいた色空間)におけるピーク信号S/N比をLabPSNRと呼ぶ

・この値が47.4dB以下に抑え込めていることが、人間が光漏れを感じないための条件である

・この条件を満たせるのは、ネイティブコントラストに対しご教示いただいた分割数を達成できた場合である

ってことですね。勉強になりました。管理人様の勤勉な姿勢に感動です。

32R84の27インチ版がいつまで経っても出る気配が無いからこれで妥協しようか悩む

比色計のマトリクス補正をする際のObserverは何を使用されてるのでしょうか?

デフォルト値「CIE 1931」でMatrix補正を作ってます

DisplayCALのdE2000計算機能など、一部の組み込み機能がどうやらCIE 1931前提で作られているっぽいので、デフォルト値をそのまま適用しています

広色域ならCIE 2012がいい説ありますが、それで合わせたからと言って、結局のところ現行の測定機(i1 Pro2どころか超高級機のCR-100ですら・・・)が抱えるメタメリズム障害を回避できないので、CIE 1931でやってます

・メタメリズム障害の回避

ホワイトポイント補正には、古代の遺物みたいな白色IPSパネルをD65に校正(3D LUT)したものを使ってます

古代の遺物が表示するD65と、レビュー対象のRGBバランスを調整して目視で一致させたら、一致後のD65(xy値)を取得し、それをターゲットに指定します

ColourSpace | Perceptual Colour Match

キャリブレーション業界の権威「Light Illusion」社が提唱する理論を使わせてもらってます

ご回答ありがとうございます

1931でやってるんですね

知覚的マッチングは方法としては分かるんですが、測定値であってることが分からないのがなんとも…

メタメリック障害が回避出来る観測者が出て欲しいですね

知覚的マッチングですが、やろうとしてもdwm_LUT使うとブラックアウトしてしまって3DLUTも使えないし困っていますね

知覚的マッチング用のターゲット値(xy)は、DisplayCALじゃなくても、MSペイントやPhotoshopでも大丈夫だと思います

グレー80%くらいを表示して、RGB値を動かしながらリファレンスの白色に合うように調整してから、DisplayCALやHCFRの自由測定でxy値を採取すればOKです

ありがとうございます。

DisplayCALは使えるので、知覚的マッチングを取り入れてみようと思います。

HCFRなのですが、手持ちのspyder2024が認識されなかったのですが

Calibrite Display pro HL等なら使えるのでしょうか?

(1D LUT作成で使いたかったのですが使えなくて困っていました)

もしご存じでしたら使えるか教えていただきたいです。

レビューありがとうございました!

分割数が多いからコントラスト比も伸びるわけでないんですね…

ブラックフライデーセールでP32A6V-PROを狙ってたけどこれもいいな

悩む

GA27M1Vとどっちが

良いと思われますか?同じメーカーだし同じようなもんなんでしょうかね

INNOCN GA V1シリーズは、ローカル調光がやや保守的な制御に戻っていて、黒が締まりづらいですね。コントラスト比が伸びない代わりに、LDフリッカーと呼ばれる現象をほぼ防げますが、個人的に黒色が欲しいから好みに合わなかったです

コントラスト重視であれば、P275MV MAXやP275MV-Aが有利なはず

レビューありがとうございます。やっぱりスピーカーがあんまり強くないんですね…

モニターのジャンルは違いますが、内臓スピーカー最強は1年前の32GS95UE-B のままでしょうか?

スピーカー最強はLG 32GS95UEですね

低価格路線だと、DELL PLUSシリーズの一部モデル(S2725QCなど)が優秀です

基本的に、スピーカー音質改善には特性がいいフルレンジを2基入れたり、ウーファーを組み合わせて2.1ch構成が必要で、これは・・・結局コストにものすごく響いてきます

ハイスペック低価格路線の中華モニターが不得意とする分野です

なるほどー。スピーカー【も】良くしたければ、結構なコスト上げが必要で、価格が上がって強みが薄れちゃうんですね。。。

参考になりました!ありがとうございます。(いつもレビュー記事楽しく読ませてもらってます✌)

レビューありがとうございます。

HDR白表現いいんだけど眩しいのがなぁ・・・

瞬間の明るさだけ下げたい

もうじき出る LCD-GDU271JAD と比較でどちらを買うか決めたいところ

AHVAパネル4K 160Hzで5万円は国産メーカーの割にすごいですね

しかも、24インチモード時でも1920 x 1080 @ 320 Hzを維持できる機能は、現行の中華デュアルモードに対する明確なアドになってるし、さっそく1台買ってみました

スペック的にHDRは論外ですが、SDRコンテンツやFPSゲームならコスパの良い1台になる予感

これ気になってるんですよね。レビュー待ってます。これ以外だと24インチで使えそうなのがMAG 274UPDF E16Mしかないのでそっちも気になります。IODATAがMINILEDでHDR1000なら即ポチなのに

レビューありがとうございます!

買ってすぐにリコール問題が出た時は失敗したかと頭を抱えましたが物自体はいいんですね

これからも大事に使います

リコールしてくれて本当に良かったです

代理店を経由すると値段がやや上がってしまうのが難点だと思ってたけど、こういう「いざ」という時に対応してくれるのは、代理店のメリットだな~と体感できる良い事例でした

すみません、TITAN ARMY P32A6V-PROなのですが不具合について聞くのを忘れていました、レビュー後からもまだお持ちでしょうか?

ファームウェアとか出て治りしましたか?

使っているうちに頻度は減りましたが、「症状が完全になくなった」とは言えないです。起こったときは、ACアダプターにつないでる電源タップのボタンをオンオフで治るので、そこまで気にしてないです。

ただ、あまりにも度を越した頻度で発生するなら、一度代理店に相談された方がいいと思います。

返信ありがとうございます。

ファームウェアは無いのですね、使いやすい電源タップも探してみます。

記事のレイアウトが変わってからヘッドホン端子の音質テストがありませんが、今後は行っていただけないのでしょうか?

USB DACほどの性能は必要ないのですが、あまりにも酷い性能や周波数特性でないかや、僅差の製品同士でどちらを選ぶかといったときに、参考にさせていただいていたので……。

記事のレイアウトについても、データを見てからまとめを見たいので、もとに戻して欲しいとまでは言いませんが、目次をまとめの文よりも上に持ってきていただけると助かります。

たしかに目次がちょっと遠いですね、調整してみます

調整していただきありがとうございます!

良いところ・悪いところを見てすぐに飛べるようにもなって大変見やすくなりました!

リコール対応はホント助かりました

Titan army の中国サイトで公開してるファームウェアの同梱テキスト見ると、M002

20250821 5.1.1の版でHDR MOVIEとSDRの色精度に改善加えてるらしいですね

価格コムかどこかでファームウェア更新すると電源ON時のロゴが中国語になるって情報見かけて私は適用してないですが

リンクスでファームウェア公開されるようになったら試してみたいかも

ゲームをほぼしないけど、いい加減DELL UP2414Qを買い替えしようと最近モニター系の記事を見てます。

24インチで4kとかニーズが無いから選択肢が……

やはり時代は27インチなのかしら。

> 黒がちゃんと黒いMini LEDモニターを求めているなら、P275MV MAXが現時点でコスパ最高(約5.5万円~)です。

P275MV-Aのtypoかしら?

誤植報告ありがとうございます

「P275MV-A」に修正しました

レビューありがとうございます。

4Kデュアルモード対応のモニターを探していたので、とても参考になりました。

以前、アイ・オー・データの LDQ271JAB をレビューされていた際に、SDRモニターとしての性能も良いと紹介されていたと思いますが、今回のこのモニターはSDR表示の面ではどのような使用感でしょうか。

また、上のコメントにもありましたが、アイ・オー・データの新しい4Kデュアルモニター LCD-GDU271JAD にも期待しています。

量子ドット + Mini LEDの時点でSDRは素晴らしいです

一般的なエッジライト方式と比較して、Mini LEDはバックライトの輝度ムラも少ないです

このOSDメニューってTITAN ARMY以外のメーカーでもご覧になったことありますか?

最近IODATAのKH-GDQ271UA買ったんですけど、OSDメニューのUIが全く同じで気になりました。OEM品なのかな

韓国でもいつも質の高いレビューを楽しく拝見しています。

韓国では購入できないのが残念です

なんかどうせこれ買うならa買ってfps用のfhd一個全く方がいい気がする、中途半端(ハイレベルに)

いつもレビューを参考にさせていただいております。リンクから購入させていただきました。

「VIEW MORE WIDGET」の設定について質問がございます。

「DyDS/ULL FPS」のモードをホットキーやシーンモードに登録したいのですが、項目が見当たりません。

FPSモードなど既存のシーン設定ではDyDSが有効にならず、DyDsを使用したい場合、毎回手動でDyDS/ULL FPSモードに設定するしかないのでしょうか?

もし設定方法をご存知であれば、お教えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

すみません、こちらレビューを見て購入しました。

OSD 上の設定で以下の部分って、色相・彩度どちらを調整すればいいのかわからず、教えていただけますと幸いです。

赤:46

緑:47

青:49