ちもろぐで過去にレビューしてきた、約4万円台のWQHDゲーミングモニターは(特価を除き)ほとんどDisplay HDR 400認証にとどまります。

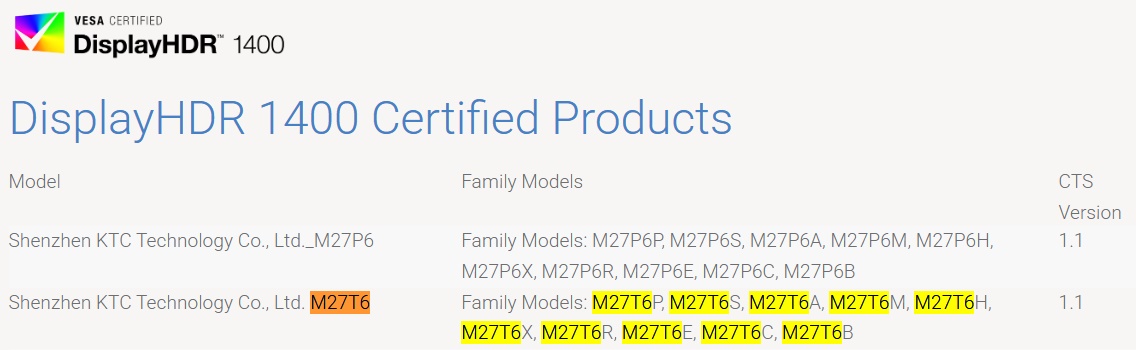

一方でクーポン込み実質定価で4万円台なのに、なぜか最上位グレードのDisplay HDR 1400をクリアするトンデモ級コスパも実在します。

その名もKTC Monitor製「M27T6」です。あまりにも安すぎて逆に怖いレベル。実際にAmazonで1台買ってみたので、測定機材を駆使して徹底的に詳しくレビューします。

(公開:2025/4/27 | 更新:2025/4/27)

「KTC M27T6」はどんなゲーミングモニター?

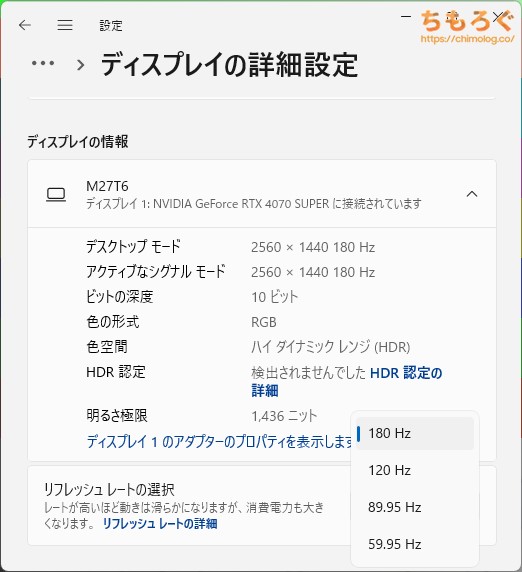

- WQHD(2560×1440)で「最大180 Hz」

- 「量子ドットHVA」パネル採用

- Display HDR 1400対応

(Mini LED:1152ゾーン)

「KTC M27T6」は、機能性を削りに削ってコストを極限まで抑え、4万円台でDisplay HDR 1400に対応したMini LEDゲーミングモニターです。

以前レビューした「KTC M27P6」がHDR 1400の最安値を更新したかと思えば、M27T6でさらに価格を破壊して一気に4万円台まで降りてきました。

画質だけなら強烈なコストパフォーマンスです。

| KTC M27T6 | |

|---|---|

| パネルタイプ | WQHD(2560×1440)で最大180 Hz 量子ドットHVAパネル(27インチ) |

| 応答速度 | 1 ms (G2G) |

| 主な機能 ゲーマー向け |

|

| 調整機能 エルゴノミクス |

|

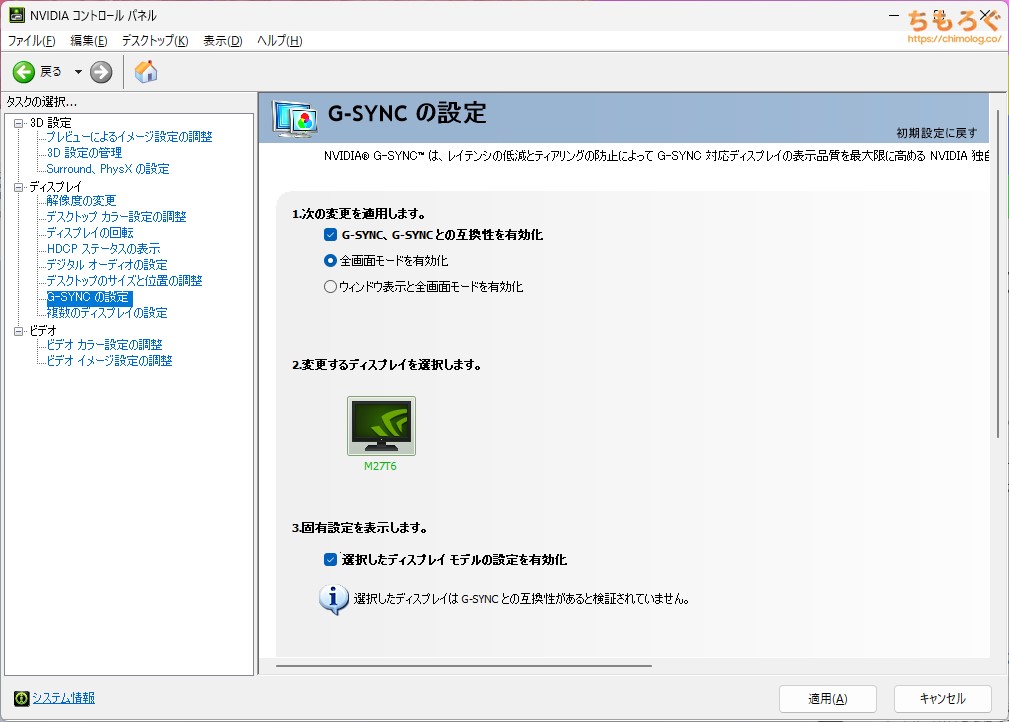

| VRR機能 | Adaptive-Sync ※G-SYNC互換モード対応 |

| 参考価格 ※2025/4時点 |  |

| Amazon 楽天市場 | |

| KTC M27T6 | |

|---|---|

| 画面サイズ | 27インチ |

| 解像度 | 2560 x 1440 |

| パネル | 量子ドット + HVA (DCI P3カバー率:98%) |

| コントラスト比 | 5000 : 1(SDR) 1000000 : 1(HDR) |

| リフレッシュレート | 180 Hz (2560 x 1440) HDMI 2.0 : ~144 Hz DP 1.4 : ~180 Hz |

| 応答速度 | 1 ms (G2G) |

| 光沢 | ノングレア |

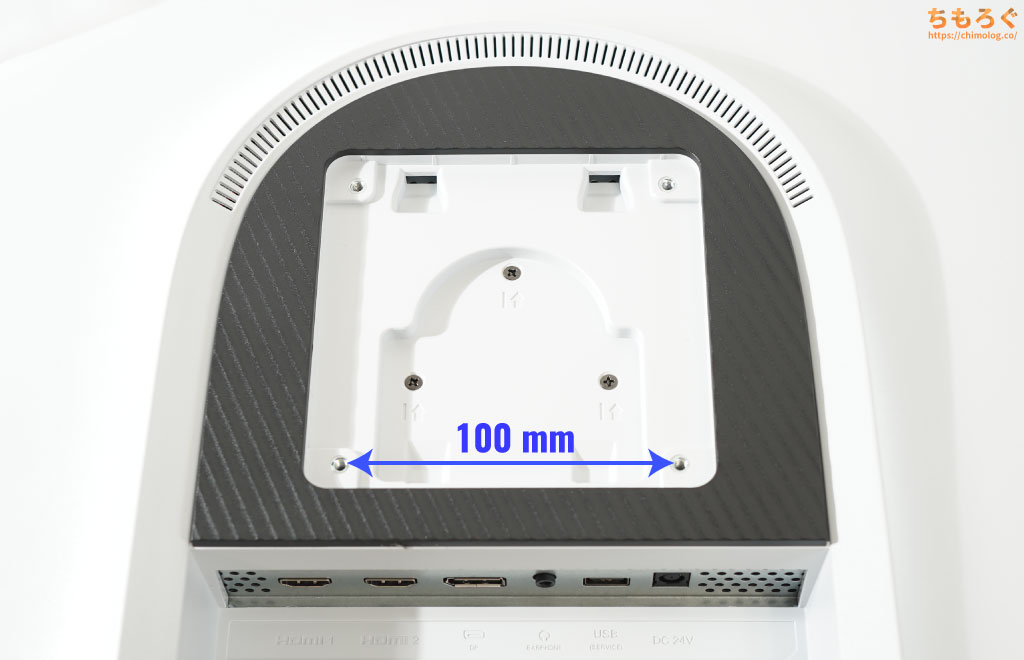

| VESAマウント | 100 x 100 mm |

| エルゴノミクス |

|

| 主な機能 |

|

| HDR対応 |

|

| 同期技術 | Adaptive-Sync ※G-SYNC互換モード対応 |

| スピーカー | なし イヤホン(3.5 mm)端子あり |

| 主な付属品 |

|

| 寸法(実測) | 616 x 547 x 211 mm |

| 重量(実測) |

|

| 保証 | 3年保証 ※交換保証も36ヶ月間 |

筆者やかもちの知る限り、日本市場で最初の4万円台でDisplay HDR 1400認証(Mini LED:1152ゾーン分割)ゲーミングモニターです。

「量子ドット」「Mini LED」「HDR 1400」の3つにコストを全部盛り。代わりにゲーミングモニターによくある機能性の大部分を捨ててしまった、超HDR特化型ゲーミングモニターです。

スペックの割に激安ながら、3年間の新品交換保証まで付いてきます。

ただし、ドット抜けが保証対象かどうかは不明です。もし気になって仕方がないドット抜けに遭遇したら、上記メーカーサポート(support@ktcplay.com)に相談してみてください。

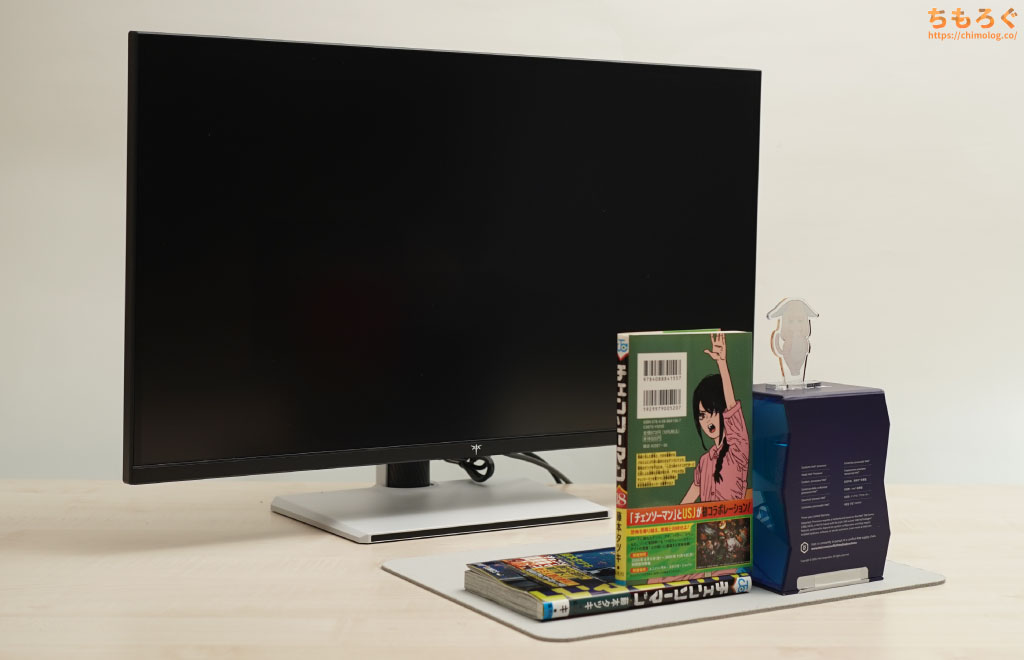

KTC M27T6の画質をレビュー

(初期設定は緑色が掛かっています)

KTC M27T6の初期設定の画質は全体的に少し緑色に偏っていて、違和感を覚えやすいです。

青白いだけならアジア圏ユーザーにとって問題ないですが、緑がかった色合いは微妙です。

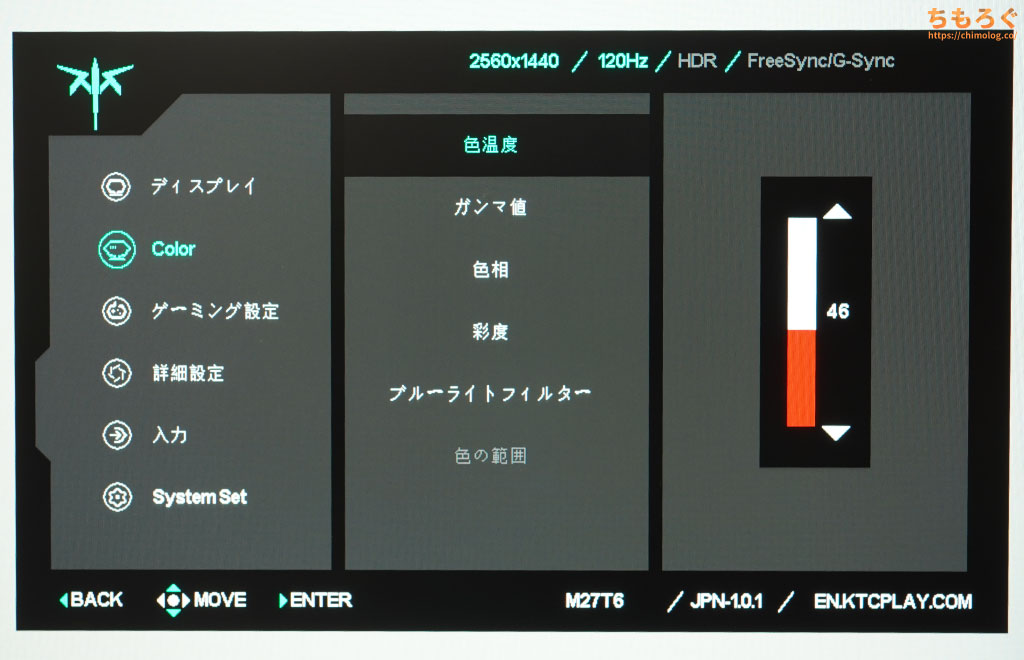

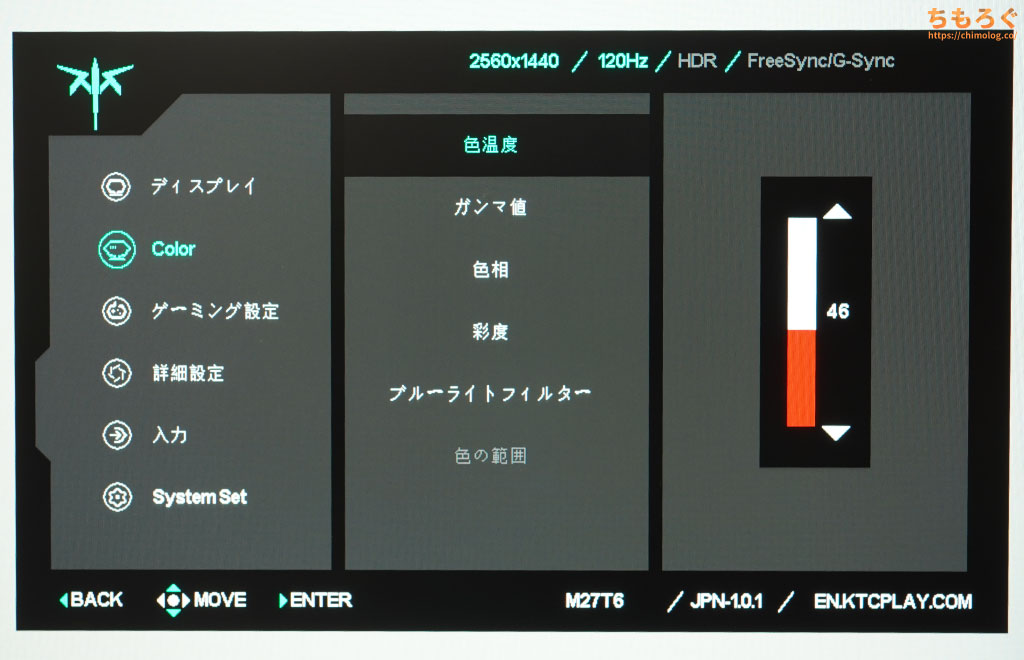

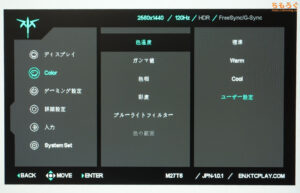

キャリブレーター(測定機材)を使いながら、モニターの色を標準規格の白(D65)に調整します。

キャリブレーターで測定しながら、モニター側の設定(OSD)を手動で調整しました。

- モード:ユーザー

- 明るさ:90

- 色温度:ユーザー

- 赤:46

- 緑:47

- 青:45

- ガンマ:ガンマ2.2

以上の設定で、ニュートラルな色温度(白色)である6500Kにおおむね調整できます。好みに合わせて青色を少し強くしても大丈夫です。

画面の明るさは好みに合わせて調整してください。明るさ90%だとかなり明るいです(個人的な好みで350 cd/m²に合わせているだけ)。

緑色に偏った色合いを修正し、標準規格(D65)の白色におおむね一致しました。

量子ドットパネルらしい少し過剰なくらいの鮮やかな(ビビットな)発色を放っています。

参考写真と比較写真でざっくり画質を見る

(sRGB:ΔE = 4.92 / 色温度:6452K / 輝度:350 cd/m²)

Youtubeやアニメ、FPSゲーム(タルコフやOverwatch 2)、RPGゲーム(原神や崩壊スターレイル)をKTC M27T6で表示した例です。

過去に何度も見てきたとおり、基本的に「量子ドット」を使ったゲーミングモニターはとにかく「鮮やか」です。

特にゲーミングPC(Windows 11)の場合、出せる限りすべての色を出してしまう仕様なせいで、色が狭い古い液晶パネルから乗り換えるとかんたんに鮮やかさに気づきます。

量子ドットはコントラスト比に影響しませんが、KTC M27T6のパネル方式はコントラスト比が非常に高い「HVA」パネルです。

Mini LEDモニターで主流のIPSパネルと比較して、通常時のコントラスト比が大幅に向上します。

なお、初期設定で有効化されている「ブラックイコライザー」の影響により、シーンによって白っぽく見えるかもしれません。

ブラックイコライザーを下げると黒がさらに締まるので、好みに合わせて調整してみてください。

カラフルな色彩を使ったイラスト画像(原神の★5恒常キャラ「刻晴」より)で比較。

分かりやすくKTC M27T6が鮮やかです。EX271Qは約1.5万円ほど高いものの、ごく普通のFast IPSパネルを使っています。

量子ドットフィルターを搭載したHVAパネルに勝てるわけがありません。

しかもKTC M27T6は「直下型Mini LEDバックライト」も搭載しています。普通のLEDバックライトより色ムラが少なく抑えられ、画質が良く見えます。

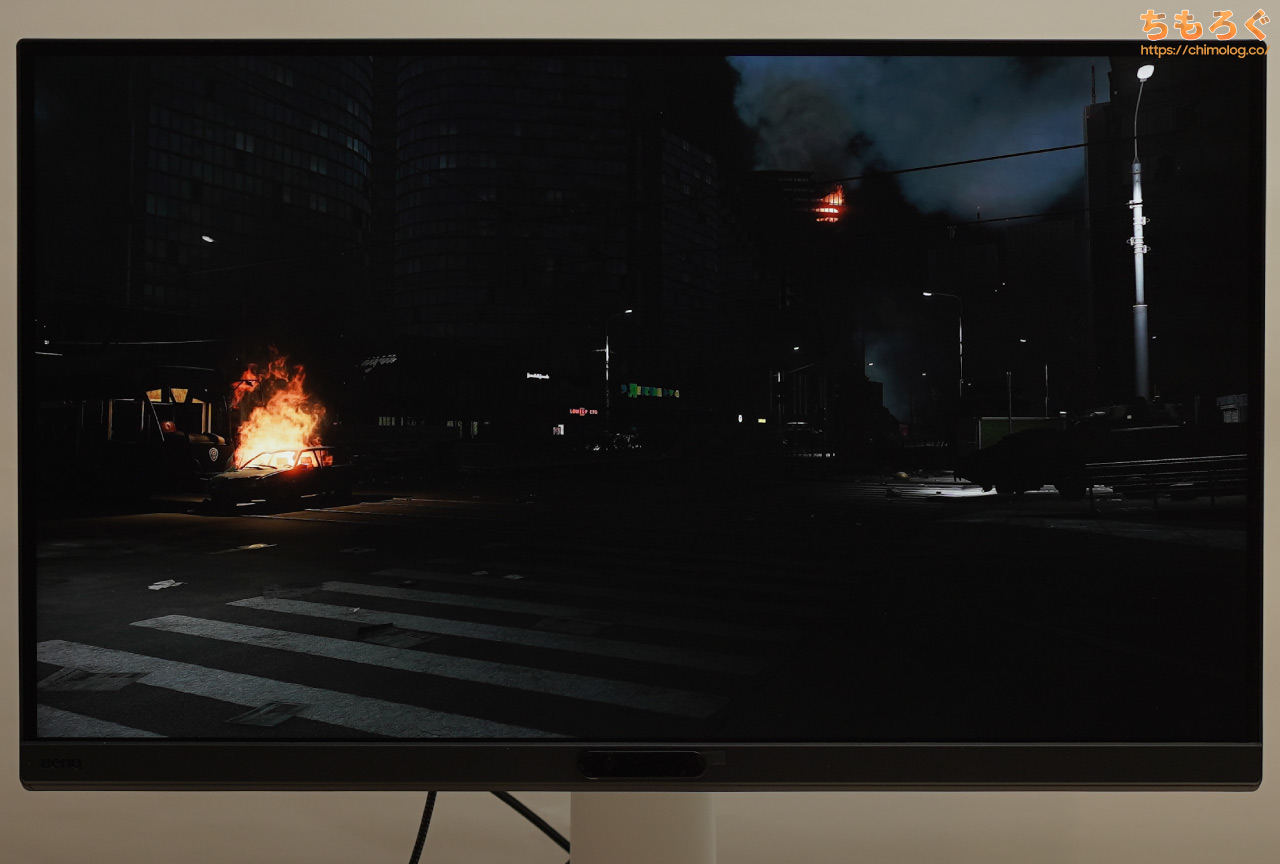

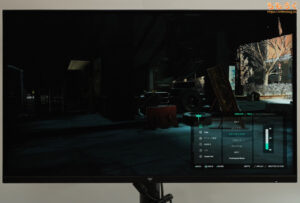

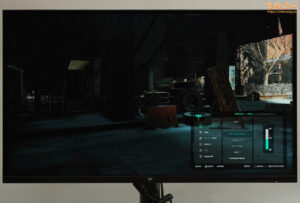

カルト的な人気を誇るオープンワールド型FPS「Escape from Tarkov(タルコフ)」のワンシーンで比較。

いつもレビューで指摘しているとおり、このような「映えない」「無味乾燥」した映像だと、意外とパネルの性能差が分かりにくいです。

パネルの性能を活かすには、相応のコンテンツが必要な可能性を端的に示しています。

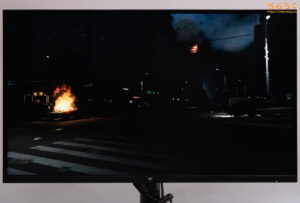

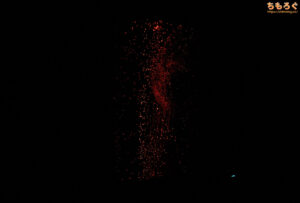

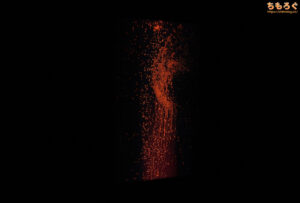

性能差が見えやすい、黒を大量に使ったコンテンツ(タルコフの夜間)です。

写真だと少し分かりづらいものの、黒色の深みや白浮きの度合いで、コントラスト比が約3~4倍も優れているKTC M27T6が勝利します。

もっと比較写真を見たい方は↑こちらからどうぞ。

測定機材で「画質」をもっと深堀りしよう

2台の測定機材(X-rite i1 Pro 2 + i1 Display Pro Plus)を使って、KTC M27T6の画質を深堀りします。

| 色域カバー率(CIE1976) | ||

|---|---|---|

| ||

| 規格 | CIE1931 | CIE1976 |

| sRGBもっとも一般的な色域 | 99.9% | 99.6% |

| DCI P3シネマ向けの色域 | 94.6% | 97.3% |

| Adobe RGBクリエイター向けの色域 | 92.4% | 94.6% |

| Rec.20204K HDR向けの色域 | 74.7% | 81.6% |

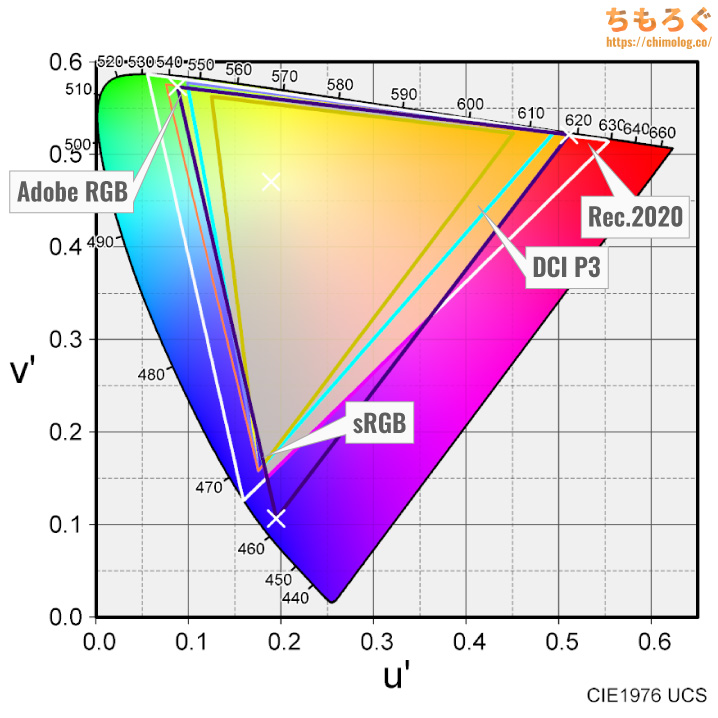

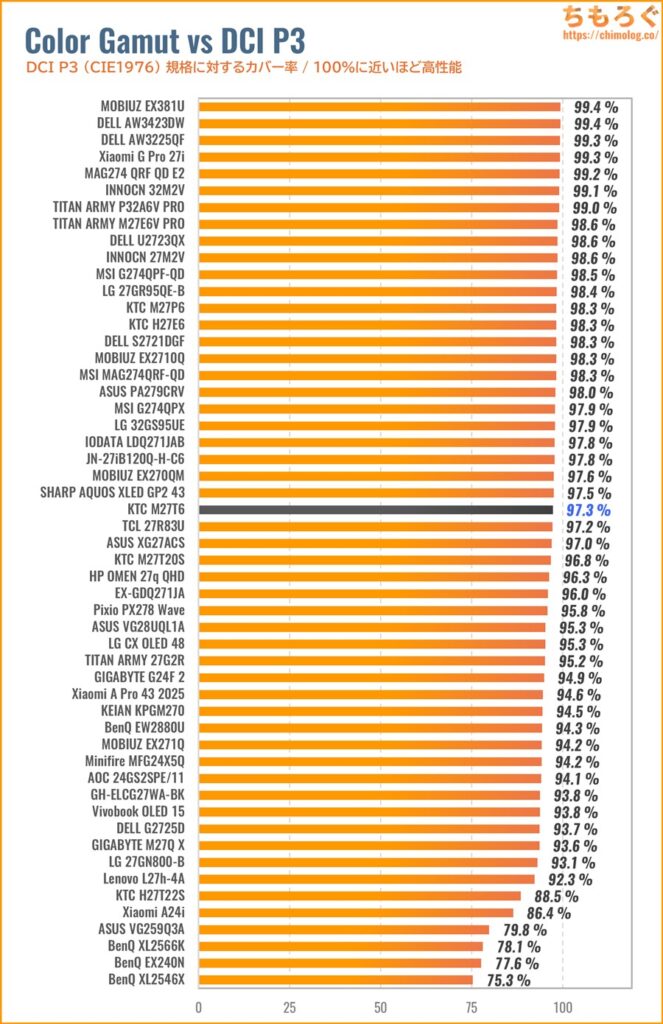

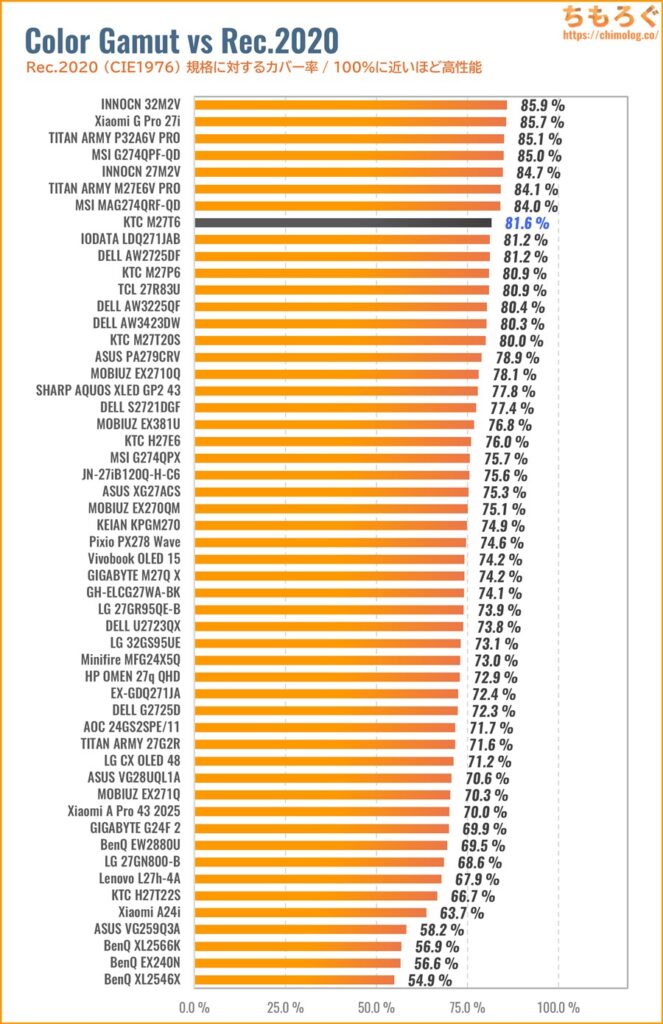

KTC M27T6で表示できる色の広さ(色域カバー率)を測定したxy色度図です。

もっとも一般的な規格「sRGB」で99.9%をカバー。HDRコンテンツで重要なシネマ向けの規格「DCI P3」では97.3%カバーします。

印刷前提の写真編集で重視される「AdobeRGB」規格のカバー率は94.6%です。

過去の傾向からして、色の広さは量子ドット液晶 > 量子ドットVA = QD-OLED > 広色域な液晶 = OLED > 普通の高色域パネル > 平凡な液晶パネル > TNパネルの順に並びます。

色の鮮やかさ(色の広さ)を他社のゲーミングモニターと比較してみた。

量子ドットを使ったVAパネルとして、2段目のグループ(Rec.2020:80%台)に入ります。INNOCNやTitan Armyシリーズと比較して、4~5%ほどRec.2020が狭いです。

これでもQD-OLED(量子ドット + 有機EL)並の広さは出せているから、実用上、十分すぎる鮮やかさが出ます。

黒色がよく黒く見える優れたコントラスト感です。

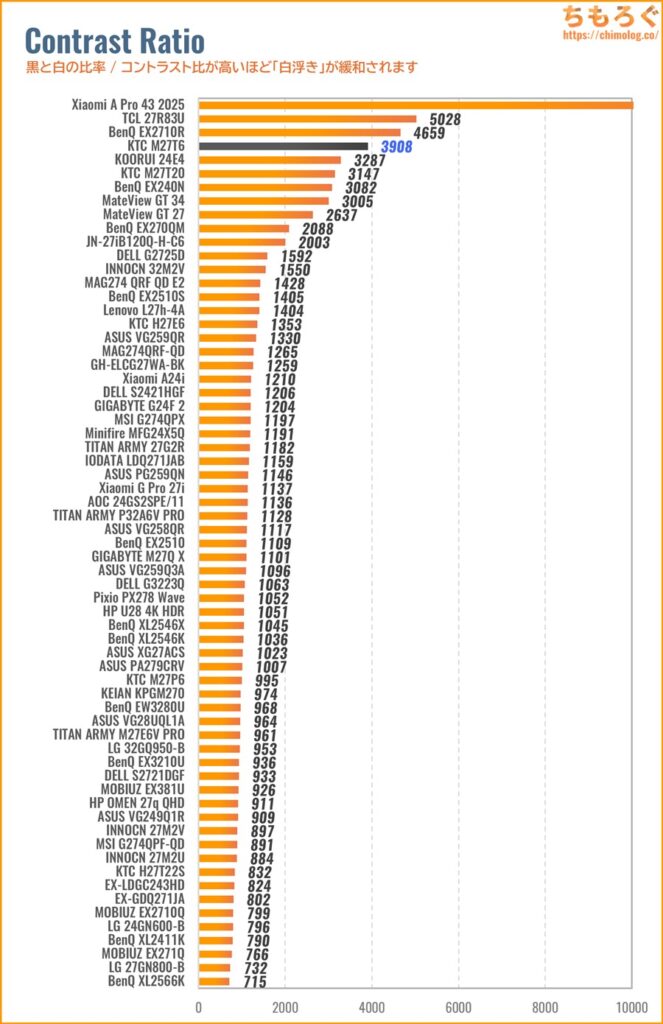

| コントラスト比を比較 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

コントラスト比(実測)は3908:1です。平均的なIPSパネルより約4倍も高いです。

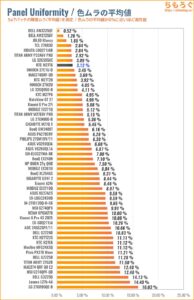

色が均一の静止画コンテンツを見ている時間が長いオフィスワークで、気にする人が多い「色ムラ」をチェック。

パネルの四隅に近いエリアのみ暗くなる傾向が見られますが、パネル中央と周辺なら色ムラをかなり抑えられる傾向です。やはり直下型LEDバックライトは色ムラに有利です。

ただし、中程度の明るさではパネル四隅が逆に明るくなりすぎで、価格なりにバックライト制御が甘い部分も出ています。

色ムラ(輝度ムラ)の測定結果は、平均値で3.12%を叩き出し、他社のMini LED液晶パネルに匹敵します。

実際の映像コンテンツやゲームプレイシーンで色ムラに気づく可能性が低く、画面全体に同じような色を表示するシーンで色ムラや輝度落ちに気づけるレベル。

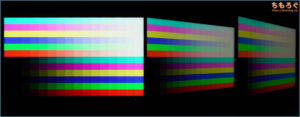

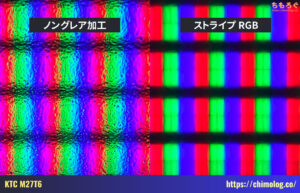

KTC M27T6に施されたパネル表面加工は、PC用モニターで定番の「ノングレア加工(アンチグレア)」です。

ぼんやりと背景がしっかり拡散され、周囲が明るくても映り込みをかなり防いでいます。

部屋を暗くすると、映り込みがさらに軽減されます。

透過性(表面粒子の細かさ)に優れた加工が施され、映り込みをうまく防ぎながら光を反射しすぎない、ちょうどいい塩梅に調整されています。

一般的にVAパネルは視野角が狭いですが、TCL CSOT社が製造する「HVA」パネルは視野角を改善している(らしい)と聞きます。

しかし、視野角は狭いままです。

角度が少し変わった程度で色の変色に気づくし、20~30°くらいの角度で画面が白浮きしたり黄ばんだりする傾向を体感できてしまいます(参考:液晶パネルの違いを解説するよ)。

言うまでもなく、OLEDパネルを相手にすると物理法則を書き換えでもしない限り勝てません(→ OLEDの参考写真)。

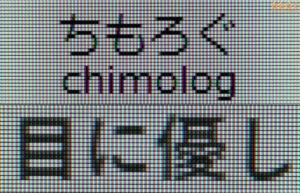

文字のドット感(見やすさ)はそこそこクリアです。

- ドットがRGB配列:テキスト表示に有利

ピクセル配列の拡大写真 - 画素密度が100 ppi前後:標準的なドット密度

テキスト表示に有利なRGB配列パネルに、100 ppi前後のスタンダードな画素密度を備えます。

普通の距離感(50~60 cm)で見る分には、ドット感がほとんど目立たない鮮明なテキストです。

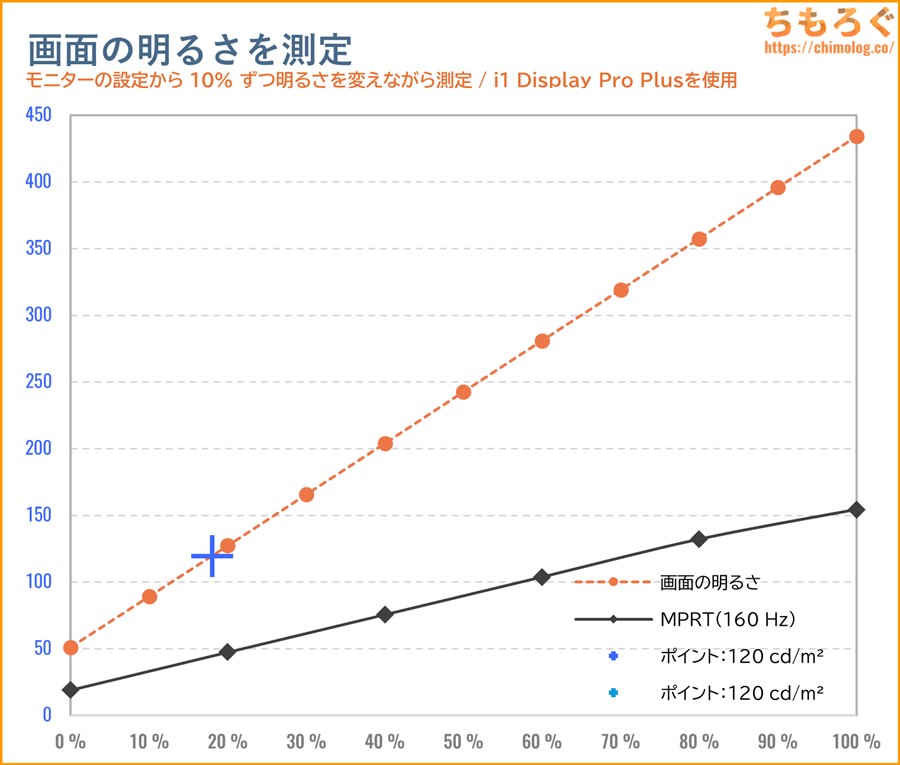

画面の明るさは100%設定で約430 cd/m²で、SDRコンテンツを見るのに十分な明るさです。

最低輝度(0%設定)は約51 cd/m²とそこそこ暗くできますが、眼精疲労などが理由で夜間に暗い画面を好む人にとって物足りない暗さです。

目にやさしいらしい120 cd/m²前後は設定値18%でほぼ一致します。

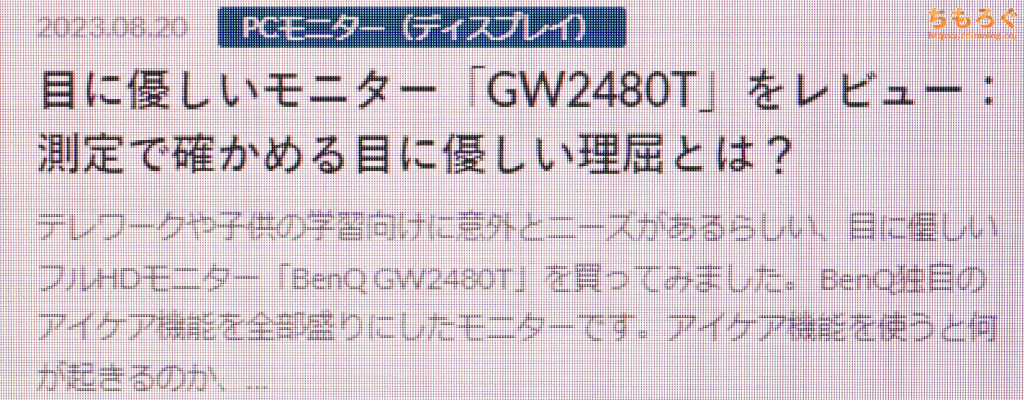

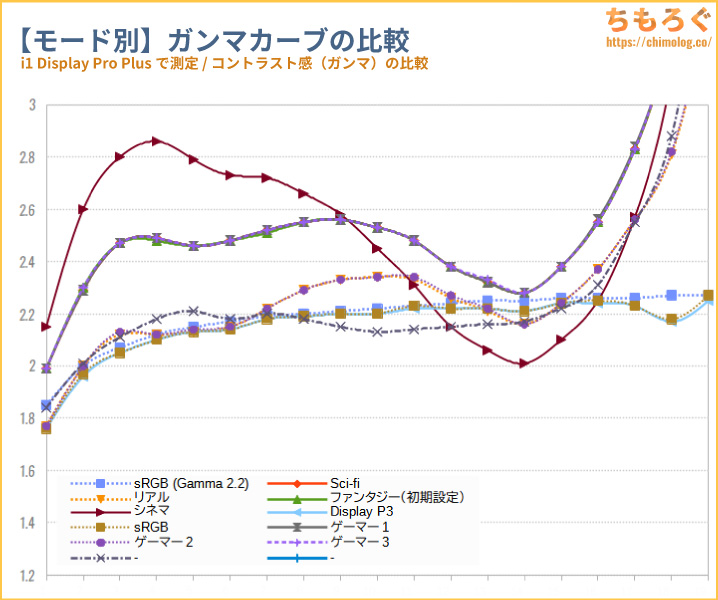

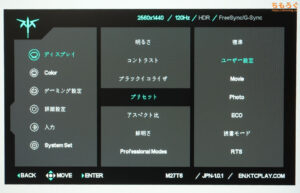

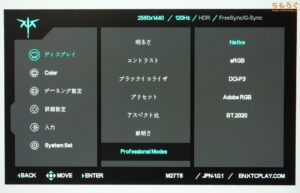

全部で「12個」あるカラーモードを比較

- 標準

- ユーザー(初期設定)

- Movie

- Photo

- ECO

- 読書モード

- RTS

- FPS

- sRGB

- Adobe RGB

- DCI P3

- BT.2020

目標の基準値:sRGB(Gamma 2.2)

ガンマカーブはいわゆる「コントラスト感」に関わる数値です。

数字が大きいほど実際よりも暗く(黒く)、数字が小さいほど実際よりも明るく(白く)表示されます。

ガンマカーブを見れば、カラーモードごとの「意図」が見えてくるものですが、KTC M27PTのカラーモードはどれも意図が分かりづらいです。

おそらく「Movie」モードは白に近づくほどガンマを下げて、パッと見のコントラスト感を引き上げる狙いに思えますが、そのまま下げ続けるから白飛びが目立ちます。

MOBIUZ EX271Qに収録されているガンマカーブを見てみましょう。

Movieに相当する「シネマ」モードのグニャグニャぶりが凄いです。暗いエリアを実際よりも暗く、やや明るいエリアを少し明るく、白飛びを防ぐため最終的にガンマを一気に引き戻す「S字型カーブ」を搭載します。

過去に何十台と収録ガンマカーブの測定を続けていて、今までにS字型をまともに実装できている例はBenQ MOBIUZくらいです。

| モード | 色域 (sRGB) | 色域 (DCI-P3) | 明るさ | グレーの正確さ | 色の正確さ | ガンマ | 色温度 | コントラスト比 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標準 | 99.6% | 97.3% | 408.5 cd/m² | ΔE = 5.72 | ΔE = 5.25 | 2.17 | 6845K | 3908:1 |

| ユーザー | 99.6% | 97.3% | 407.0 cd/m² | ΔE = 5.53 | ΔE = 5.23 | 2.16 | 6855K | 3884:1 |

| Movie | 99.6% | 97.3% | 447.5 cd/m² | ΔE = 5.76 | ΔE = 5.12 | 2.07 | 6944K | 3906:1 |

| Photo | 99.6% | 97.3% | 377.1 cd/m² | ΔE = 6.01 | ΔE = 5.29 | 2.00 | 6990K | 4001:1 |

| ECO | 99.6% | 97.3% | 128.6 cd/m² | ΔE = 5.31 | ΔE = 5.18 | 2.15 | 6955K | 3858:1 |

| 読書モード | 99.6% | 97.3% | 206.8 cd/m² | ΔE = 5.34 | ΔE = 5.19 | 2.15 | 6927K | 3852:1 |

| RTS | 99.6% | 97.3% | 388.6 cd/m² | ΔE = 5.66 | ΔE = 5.12 | 2.08 | 6936K | 3887:1 |

| FPS | 99.6% | 97.3% | 438.9 cd/m² | ΔE = 6.03 | ΔE = 5.25 | 2.15 | 6897K | 3784:1 |

| sRGB | 96.8% | 77.8% | 410.5 cd/m² | ΔE = 2.32 | ΔE = 1.57 | 2.17 | 7158K | 3888:1 |

| DCI P3 | 99.5% | 95.6% | 410.8 cd/m² | ΔE = 6.53 | ΔE = 4.89 | 2.15 | 7157K | 3889:1 |

| Adobe RGB | 98.0% | 84.8% | 410.5 cd/m² | ΔE = 2.01 | ΔE = 2.02 | 2.15 | 7170K | 3892:1 |

| BT.2020 | 99.6% | 97.1% | 410.1 cd/m² | ΔE = 2.43 | ΔE = 4.34 | 2.34 | 7176K | 3890:1 |

結局「ユーザー」モードのまま、筆者が紹介した手動OSD設定が一番まともです。

KTC M27T6は、全部で12個の「カラーモード(プリセットモード)」が用意されています。

12個もモードがあるのに、モードごとのガンマカーブ変化が乏しく、明るさや色温度が変わる程度の差しか出ないです。

「Photo」や「Movie」モードのみガンマカーブに大きな変化を加えられますが、白飛びしやすいカーブを使っているから使い勝手が悪いです。

基本的に「ユーザー」モードのまま好みに合わせて調整がおすすめ、またはユーザー(初期設定)モードに違和感なければそのまま使っても大丈夫です。

「KTC M27T6」の規格測定レポートはこちら↓をクリックして確認できます。クリエイター向けのマニア情報だから、一般人は無視して飛ばしてください。

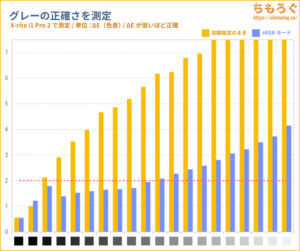

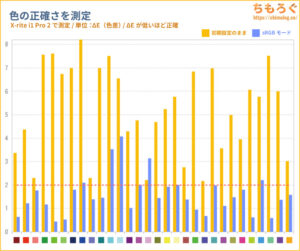

モニターの色を測定する機材「X-rite i1 Pro2(分光測色計)」と「ColorChecker Display Plus(比色計)」を使って、「KTC M27T6」の色精度をチェックします。

| 色の正確さ ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| 比較グラフ | グレーの正確さ | カラーの正確さ |

|  | |

| 使用モード | 標準 | sRGB |

| 明るさ | 408.5 cd/m² | 410.5 cd/m² |

| グレーの正確さ(dE2000) | ΔE = 5.72 | ΔE = 2.32 |

| 色の正確さ(dE2000) | ΔE = 5.25 | ΔE = 1.57 |

| ガンマ | 2.17 | 2.17 |

| 色温度 | 6845K | 7158K |

| コントラスト比 | 3908 : 1 | 3888 : 1 |

KTC M27T6の「sRGBモード」は・・・やや青色が強く、白っぽくズレた色合いでグレースケールが合っていません。

色域がsRGBに制限されるため、色の精度はそれなりに改善されます。色の正確さは1.57(ΔE < 2.0)に収まり、グレーの正確さが2.0超(基準値オーバー)で使えないです。

幸い、sRGBモード時でもOSD設定「色温度」が開放されていて、「色温度:ユーザー」を有効化すると正確さが2.0前後まで改善されます。

| 色の正確さ ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| 使用モード | DCI-P3 | AdobeRGB |

| 明るさ | 410.8 cd/m² | 410.5 cd/m² |

| グレーの正確さ (dE2000) | ΔE = 6.53 | ΔE = 2.01 |

| 色の正確さ (dE2000) | ΔE = 4.89 | ΔE = 2.02 |

| ガンマ | 2.15 (2.60) | 2.15 (2.20) |

| 色温度 | 7157K | 7170K |

| コントラスト比 | 3889 : 1 | 3892 : 1 |

「DCI-P3」モードはDCI-P3色域に制限されますが、ガンマが派手にズレていて機能しません。

「Adobe RGB」モードは忠実にAdobe RGB色域に制限され、グレースケールと色の正確さがギリギリΔE < 2.0前後です。

「色温度:ユーザー」を有効化して、青色を下げればΔE < 2.0以内に収まります。

マクロレンズでパネルの表面を拡大した写真です。

TCL CSOT HVA系でよく見る「縦長な四畳型」の画素レイアウトが見られます。RGBストライプ配列で、赤・緑・青の順にキレイに並んでいます。

細い直線やテキストの表示と相性がいい、PCモニター向けの画素レイアウトです。

表面加工は透過率がやや高いノングレア加工がかかっていて、画素ドットのりんかく線をなんとか見て取れます。

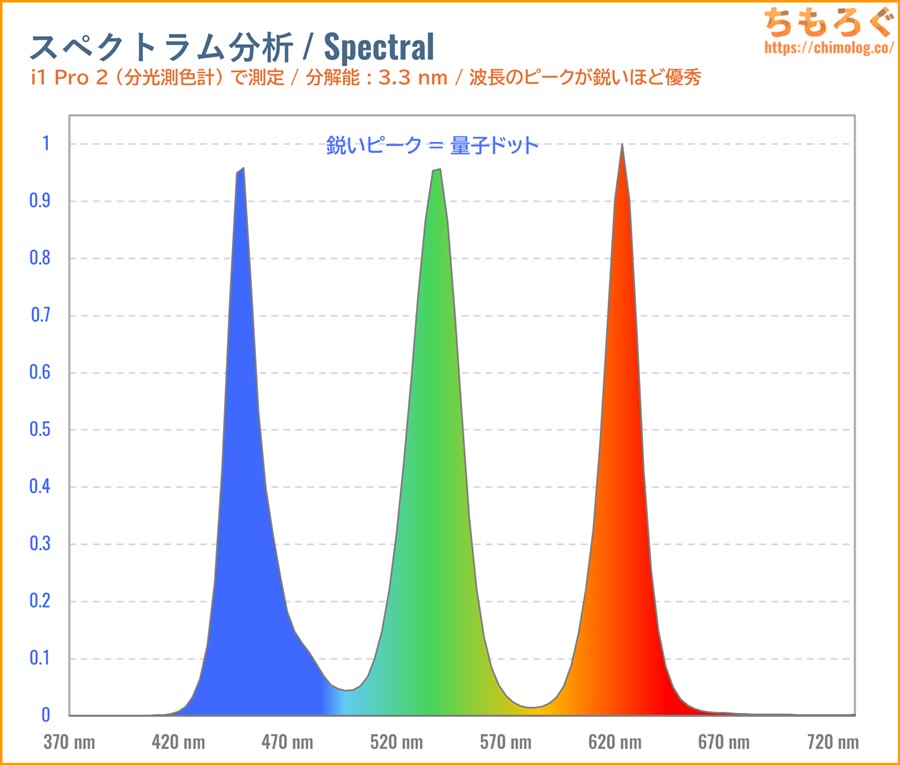

光を分析する「分光測色計」を使って、画面から出ている三原色の鋭さ(波長)を調べました。専門用語でスペクトラム分析と呼ぶそうです。

グラフを見て分かるとおり、すべての山がピンッと突き立つ「量子ドット(Quantum Dots)」に特有の波長パターンを確認できます。

ついでにブルーライト含有量を調べたところ約28%でした。OSD設定「ブルーライトカット」を25以上に設定すると、TÜV Rheinlandブルーライト認証に必要な25%未満を達成できます。

KTC M27T6のゲーム性能は?

KTC M27T6のゲーム性能をレビューします。

- 応答速度

- 入力遅延

- ゲーム向け機能

おもに「応答速度」「入力遅延」「ゲーム向け機能」の3つです。測定機材を使って調べてみます。

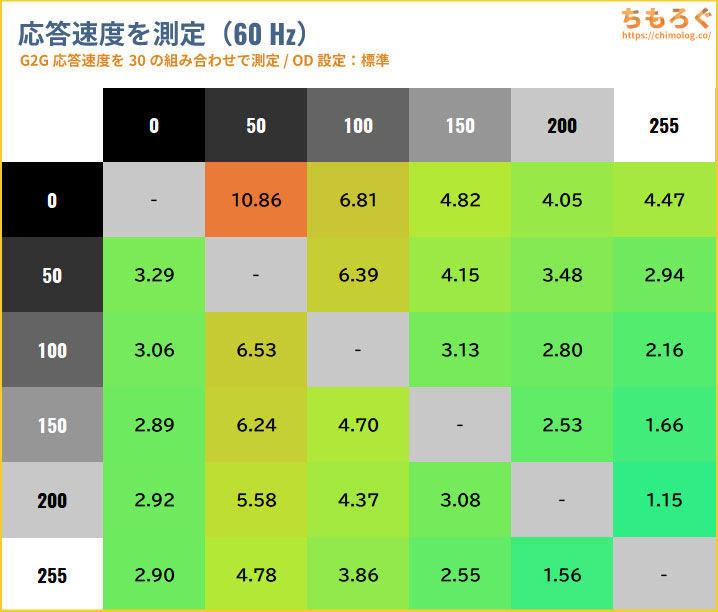

KTC M27T6の応答速度と入力遅延

↑こちらの記事で紹介している方法で、KTC M27T6の「応答速度」を測定します。

| 60 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

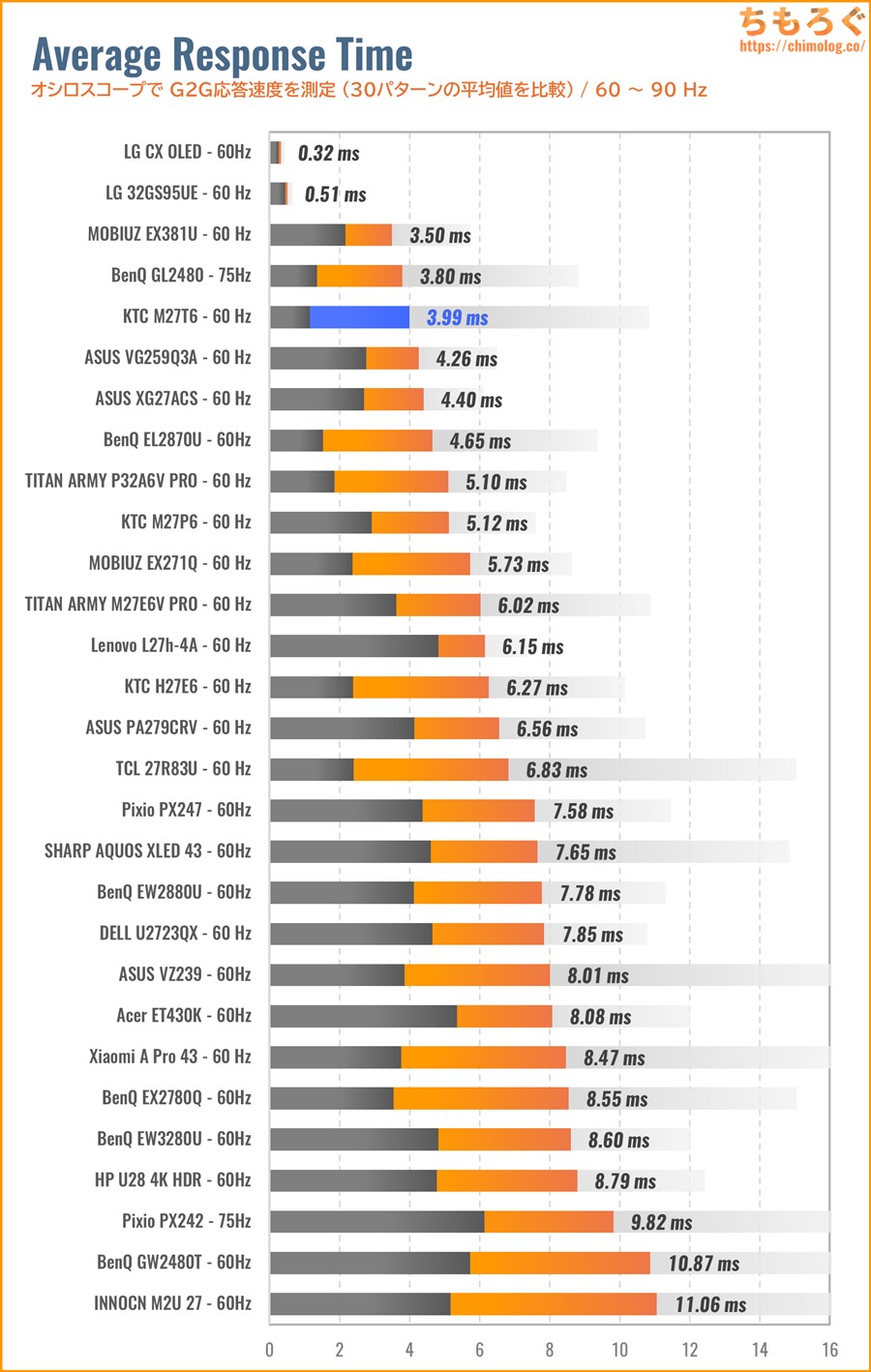

ニンテンドースイッチやPS4など、最大60 Hz対応のゲーム機で使う場合、60 Hz時の応答速度を気にします。

30パターン測定で、平均3.99ミリ秒を記録します。60 Hzに十分な応答速度ですが、写真を見てのとおり「にじみ」が目立っています。

モニターのオーバードライブ機能を「オフ」に切り替えると、平均7~8ミリ秒まで下がる代わりに、問題のにじみを消せます。

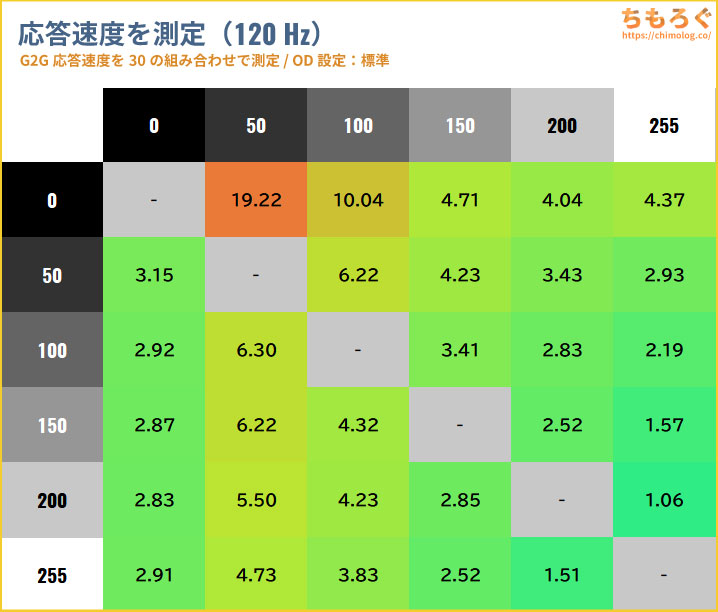

| 120 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

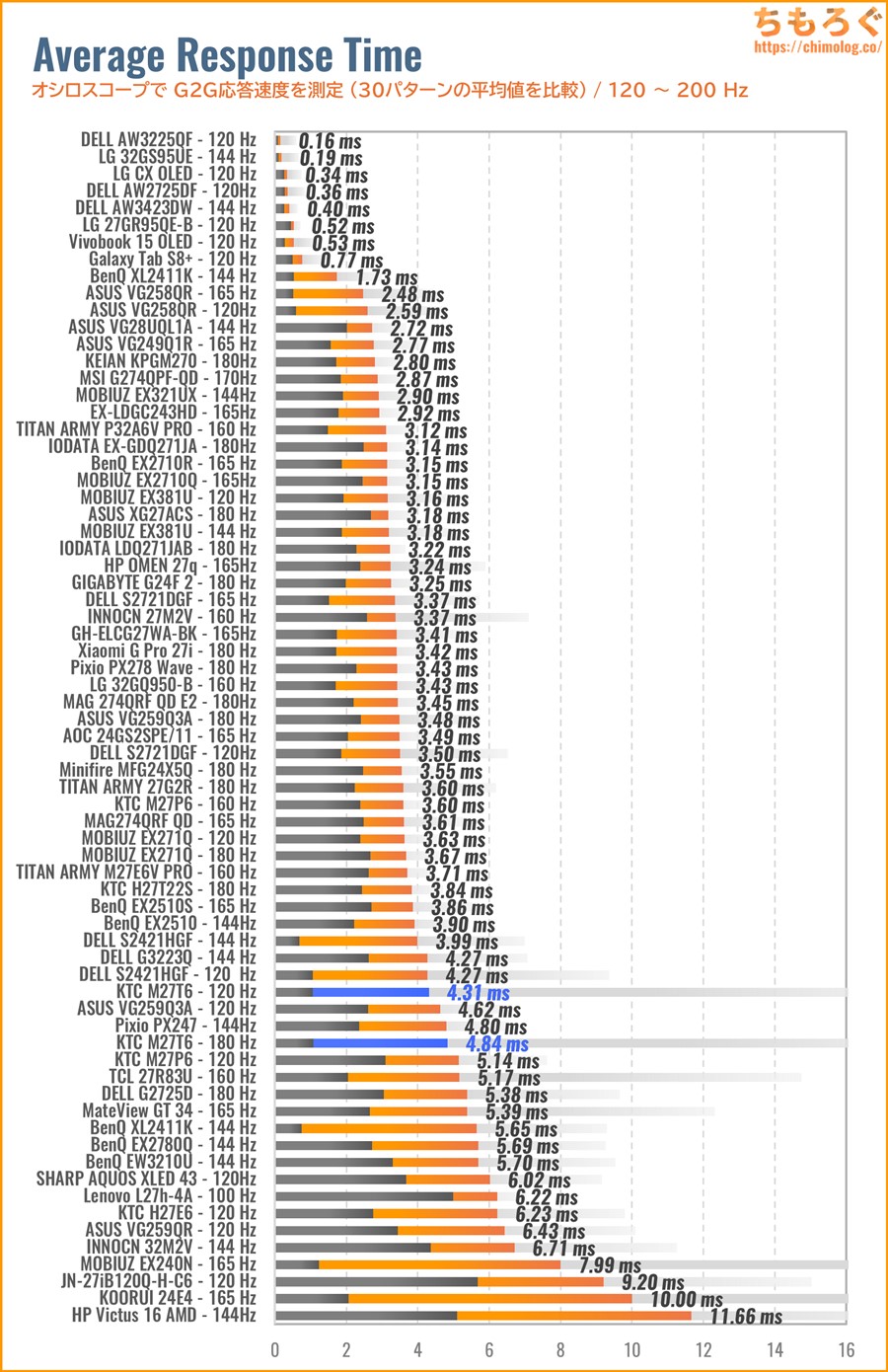

PS5やNintendo Switch 2で重要視される120 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均4.31ミリ秒でした。

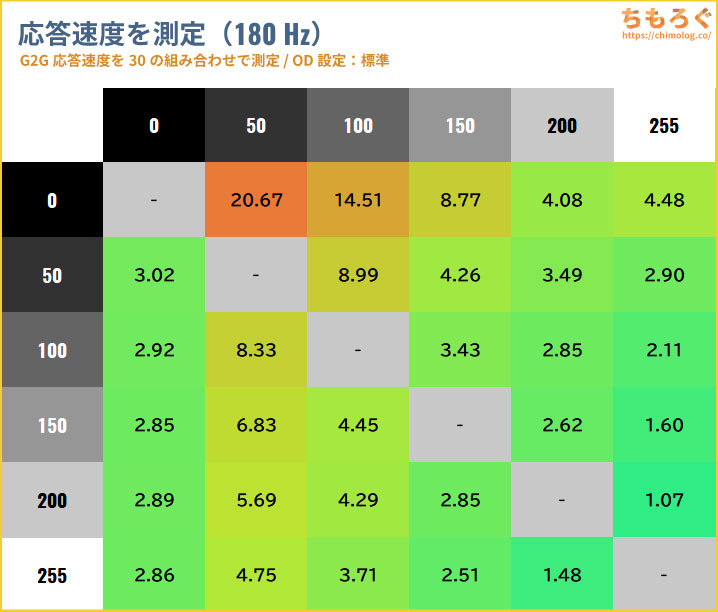

| 180 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

180 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均4.84ミリ秒でした。

180 Hzに必要な応答速度(1秒 / 180 = 5.56ミリ秒)をなんとか下回る悪くない数字です。

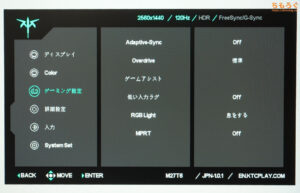

モニターのオーバードライブ機能を使って、応答速度を改善できないかチェックします。

KTC M27T6のオーバードライブ機能は、4段階で調整できます。

すべてのモードを検証したところ、「標準」モードが一番バランスがよかったです。エラー率がそこそこ少なく、応答速度は平均4.84ミリ秒です。

平均3.34ミリ秒の「Middle」モードは一定速度で動くテストパターンで深刻なにじみが頻発するものの、カメラワークが変則的な実際のゲームプレイならギリギリ実用に足りる可能性があります。

KTC M27T6におすすめなオーバードライブ設定は「標準」モードで決まりです。

他のゲーミングモニター(120 Hz以上)と比較します。

最近トレンドなFast IPS系より2ミリ秒ほど遅いです。まだまだVAパネルは応答速度で不利な状況が続いています。

60 Hzモード時の応答速度も掲載します。

過剰なオーバードライブ設定のおかげで悪くないように見えますが、実際はオーバードライブを切らないと残像だらけで使えないです。

オーバードライブを無効化すると平均7~8ミリ秒まで鈍化して、並の60 Hzと大差ない応答性能に。

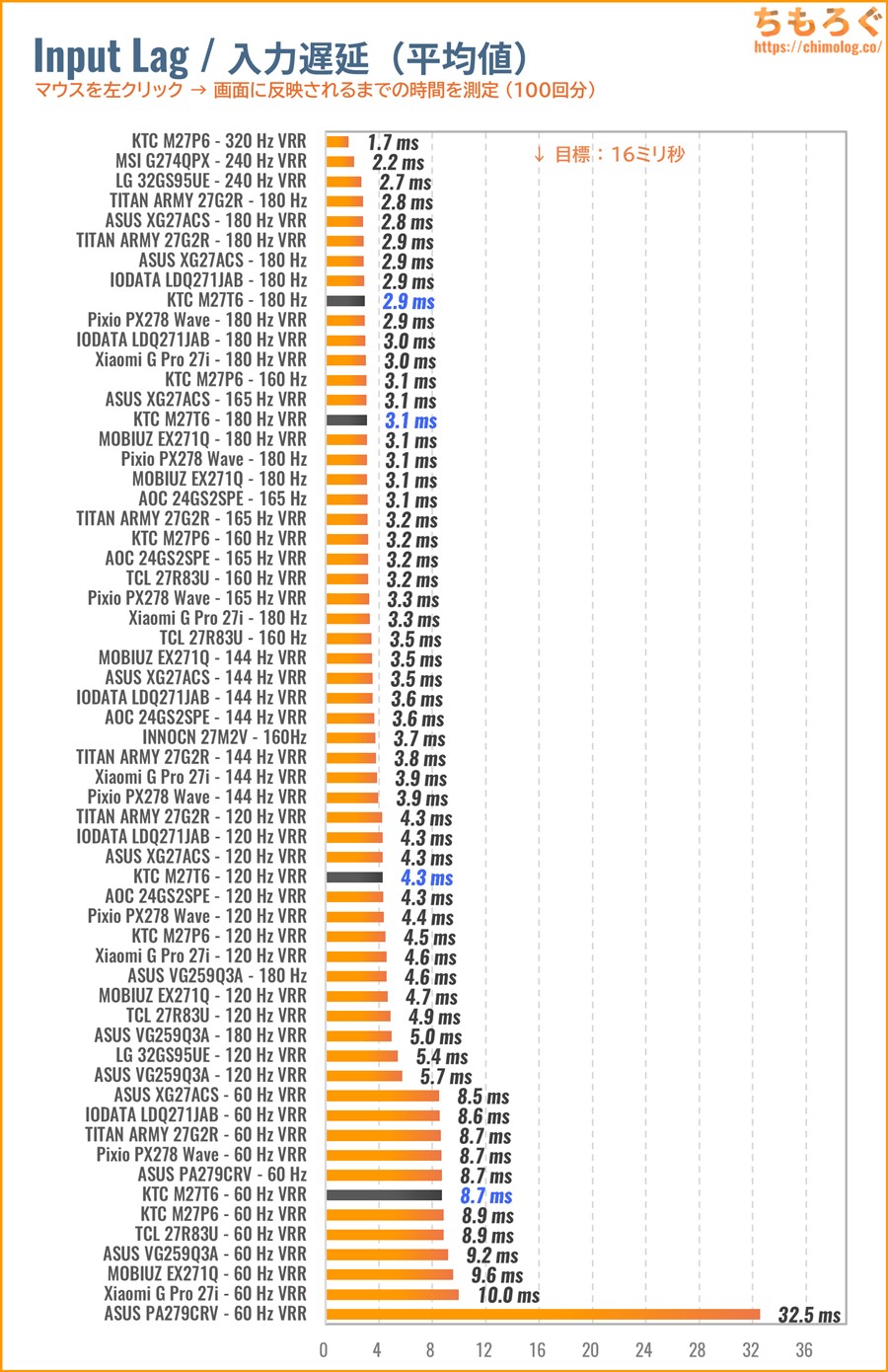

入力遅延(Input Lag)はどれくらいある?

2024年7月より「入力遅延(Input Lag)」の新しい測定機材を導入しました。

クリック遅延がわずか0.1ミリ秒しかないゲーミングマウス「Razer Deathadder V3」から左クリックの信号を送り、画面上に左クリックが実際に反映されるまでにかかった時間を測定します。

- マウスから左クリック

- CPUが信号を受信

- CPUからグラフィックボードへ命令

- グラフィックボードがフレームを描画

- ゲーミングモニターがフレーム描画の命令を受ける

- 実際にフレームを表示する(ここは応答速度の領域)

新しい機材は1~6の区間をそれぞれ別々に記録して、1~4区間を「システム処理遅延」、4~5区間を「モニターの表示遅延(入力遅延)」として出力可能です。

なお、5~6区間は「応答速度」に該当するから入力遅延に含めません。応答速度と入力遅延は似ているようでまったく別の概念です。

左クリックしてから画面に反映されるまでにかかった時間を測定し、左クリック100回分の平均値を求めます。

KTC M27T6の入力遅延はまったく問題なし。

180 Hz時(G-SYNC互換モード)で平均3.1ミリ秒、120 Hz時(G-SYNC互換モード)で平均4.3ミリ秒の入力遅延です。

どちらも16ミリ秒を大幅に下回っていて、ほとんどすべての人が入力遅延を体感できません。

ゲーム向け機能は値段なりの内容

KTC M27T6は4つある主要なゲーマー向け機能のうち、3つに対応します。スペックの割に格安ながら、意外と充実してます。

- 暗所補正

暗い部分を明るく補正する機能 - 鮮やかさ補正

色の付いた部分を強調する機能 - 残像軽減

残像をクリアに除去する機能 - カクツキ防止

可変リフレッシュレート機能

順番にチェックします。

暗所補正「ブラックイコライザ」モード

暗い部分を明るく補正できる「ブラックイコライザ」モードです。

- オフ

- 10~100(刻み:10ずつ)

全10段階で細かく調整できます。

設定値50がニュートラルな明るさで、60~100が明るく補正、0~40で逆に暗く補正します。暗所を明るく補正する効果はやや控えめですが、60~100まで白飛びなく使える範囲です。

肝心の効果は・・・やはり、暗所補正の本家「Black eQualizer」や「Light Tuner」に及ばない性能です。

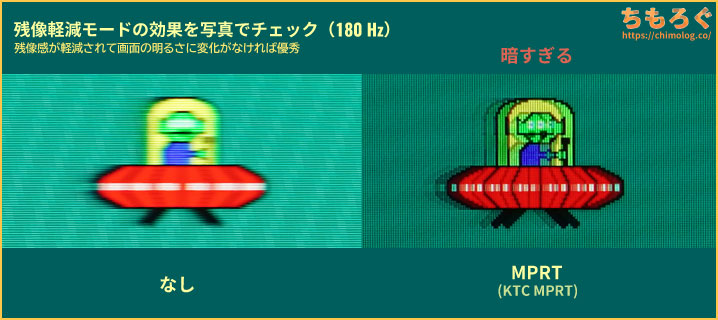

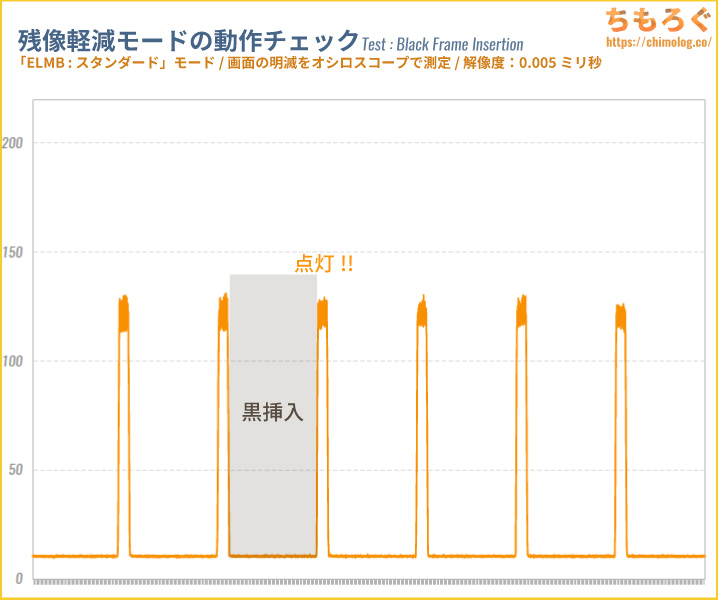

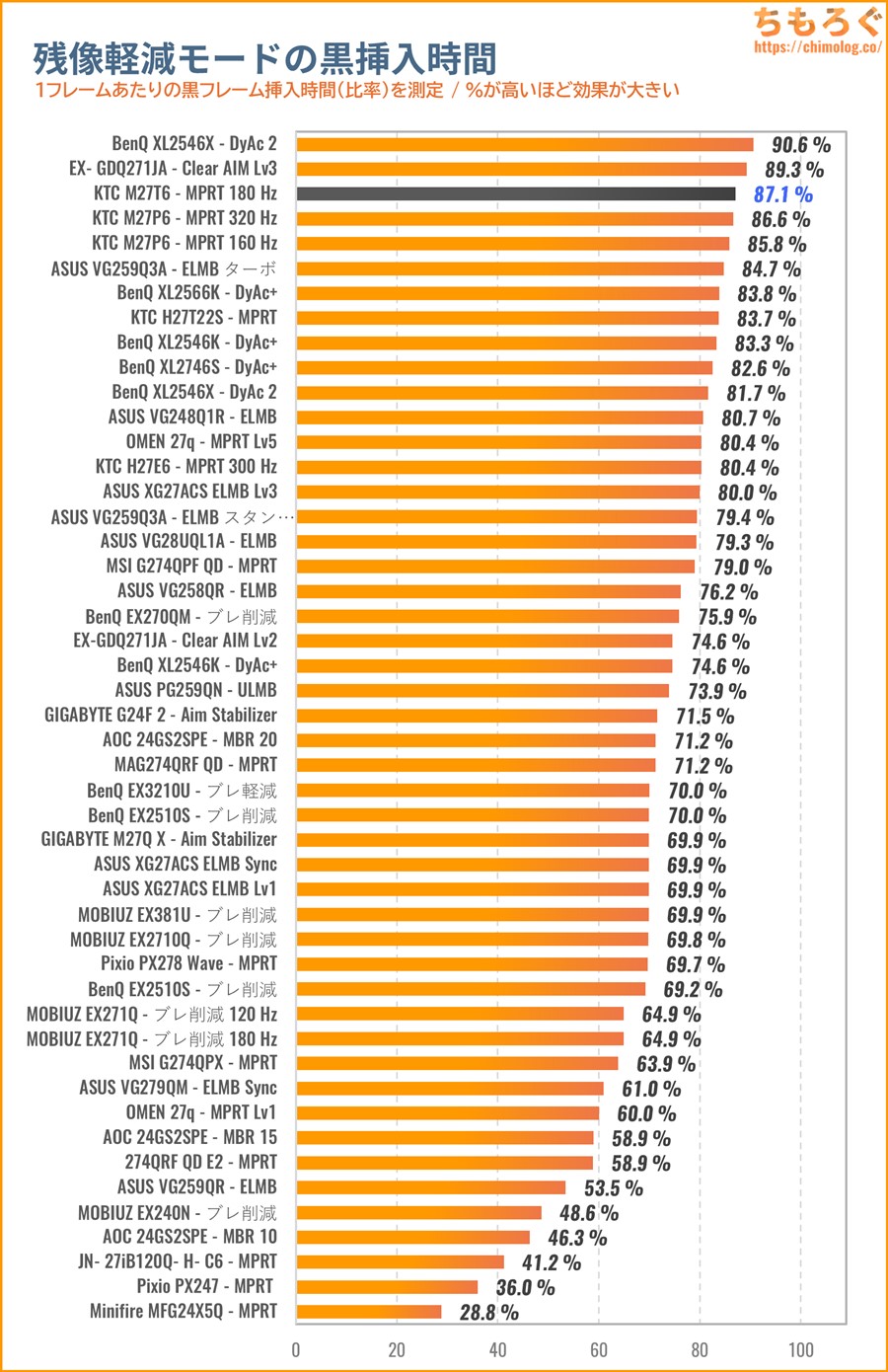

残像軽減「MPRT」モード

「MPRT」はAmazon商品ページでほとんど言及されていない機能です。いわゆる黒フレーム挿入を利用した残像を軽減するモードに対応します。

| 残像軽減モード 「MPRT 180 Hz」 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

「MPRT」を有効化すると、残像感が軽減されて映像のクッキリ感が増します。

フレーム切替時に真っ暗なフレームを1枚挟む「黒挿入」が行われ、結果的にホールドボケ現象が軽減されて残像感が減ったように見える仕組みです。

残念ながらKTC M27T6の黒フレーム挿入は実装がイマイチ。画面の四隅がすごく暗くなるし、そもそも全体的に暗いし、多重影(クロストーク)が大量に発生して視認性もかえって悪化します。

| 画面の明るさは下がる? |

|---|

|

| 使える範囲は? |

|

「黒フレーム挿入」の影響で画面の明るさが150~160 cd/m²台まで下がります。目標最低ラインの200 cd/m²台を維持できず、見づらい黒挿入モードです。

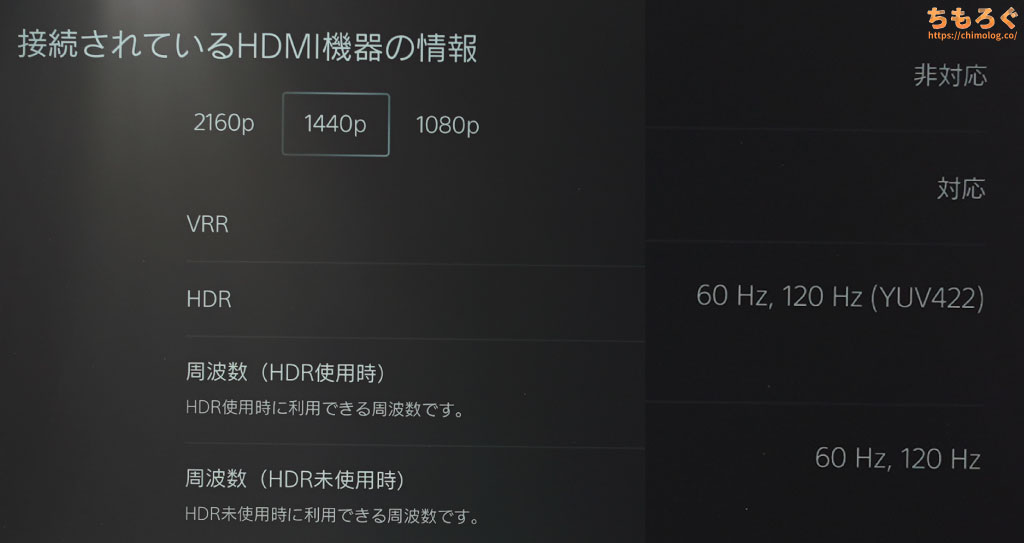

WQHDで180 Hz(PS5で120 Hz)に対応

KTC M27T6は最大180 Hzまで、PS5で最大120 Hzに対応します。実際にPS5とゲーミングPCにモニターをつないでみて、リフレッシュレートの対応状況を確認しましょう。

| PS5の対応状況 ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| ||

| 設定 | 60 Hz | 120 Hz |

| フルHD1920 x 1080 | 対応PS5 VRR:- | 対応PS5 VRR:- |

| WQHD2560 x 1440 | 対応PS5 VRR:- | 対応PS5 VRR:- |

| 4K3840 x 2160 | 対応PS5 VRR:- | –PS5 VRR:- |

PS5でフルHD~WQHD(最大120 Hz)または4K(最大60 Hz)に対応します。

ただし、HDMI VRR機能が未実装のため「PS5 VRR」に非対応です。パネルの性能に全振りした影響なのか、HDMI VRRを実装する余裕はもう残されていなかった様子。

PS5 / PS5 Pro / Nintendo Switch 2など。120 Hz対応ゲーム機で、実際にゲーム側が120 Hz(120 fps)で動くかどうかは、もっぱらゲーム次第です。

ゲーム側が120 Hzをサポートしていなかったら意味がありません。プレイする予定のゲームが120 Hzに対応しているか、事前によく調べてください。

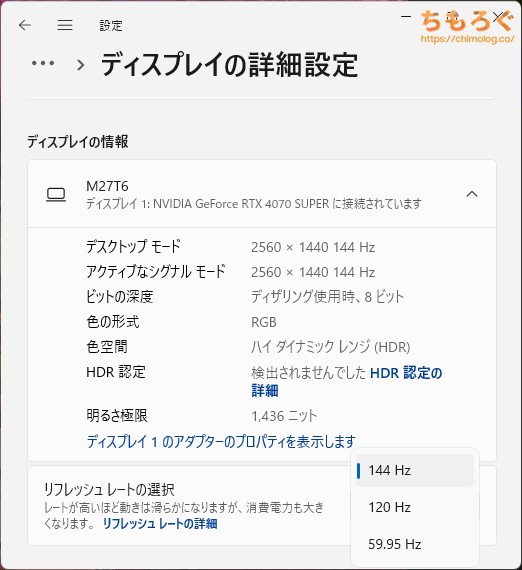

| 対応リフレッシュレート ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| HDMI 2.0 (18 Gbps) | Display Port 1.4 |

|  |

| |

KTC M27T6がパソコンで対応しているリフレッシュレートは以上のとおりです。

HDMI 2.0で最大144 Hzまで、Display Portなら最大180 Hzに対応します。

レトロなゲーム機で役に立ちそうな23.98 ~ 24 Hz範囲はHDMIとDisplay Portどちらも対応せず、最低59.95 Hzにとどまります。

| VRR機能(可変リフレッシュレート) ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

フレームレートとリフレッシュレートを一致させて「ティアリング」を防ぐ効果がある、VRR機能はDisplay Portのみ使用可能です。動作範囲は48~180 Hzです。

LFC(低フレームレート補正)対応ハードウェアの場合は、48 Hzを下回ってもVRRが機能します。

KTC M27T6の機能性を調査

「デュアルモード」をはじめ、スペックの割に格安なゲーミングモニターの割に「機能性」がそこそこ揃っています。

- エルゴノミクス

高さや角度を調整する機能 - インターフェイス

映像入力端子やUSBポートについて - ヘッドホン端子

とりあえず付いている3.5 mmアナログ端子 - フリッカーフリー

眼精疲労持ちなら重要かもしれない - OSD

On Screen Display(設定画面)

順番にチェックします。

自由に位置を調整できる「エルゴノミクス」機能

KTC M27T6はフル装備のエルゴノミクス機能を備えます。スムーズに動いて調整しやすいエルゴノミクスです。

高さ調整の動かし始めがやや硬いくらいで、何度も動かしているうちに馴染んで滑らかに。角度やピボットは最初からかんたんに動かせます。

なお、画面の水平(0°)が非常に取りづらいです。

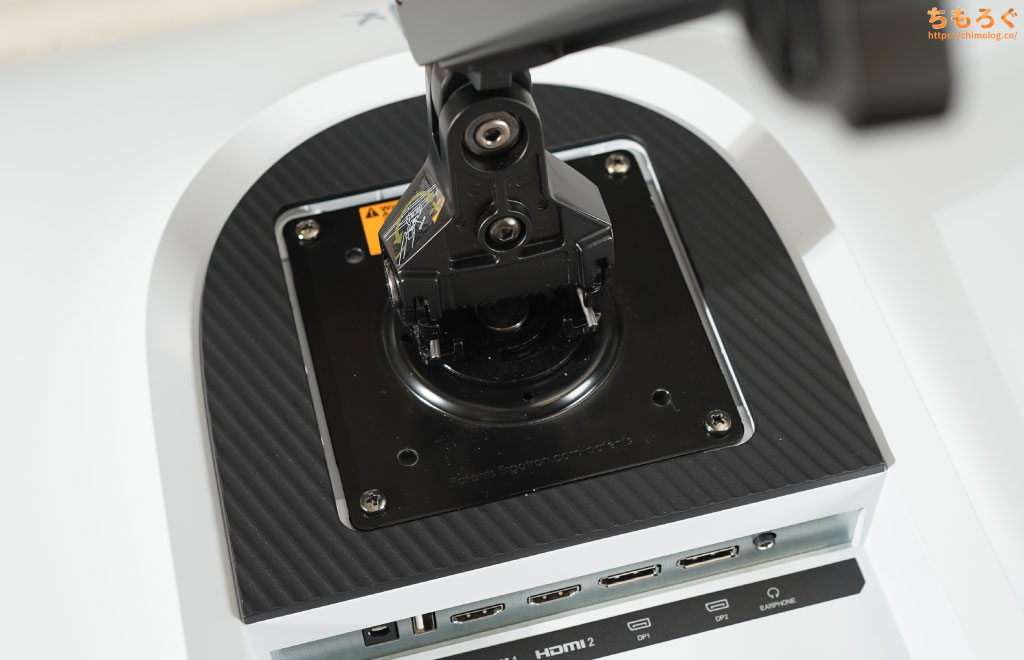

| VESAマウント ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

別売りモニターアームを取り付けるのに便利なVESAマウントは「100 x 100 mm」に対応します。

パネル本体の重量は約4.50 kgで普通のモニターアームで持ち上げられます。

モニター側に最初から付いている小ネジ(4本)を使って、そのまま「エルゴトロンLX」アームを取り付けられます。

「ヘッドホン端子」の音質をテスト

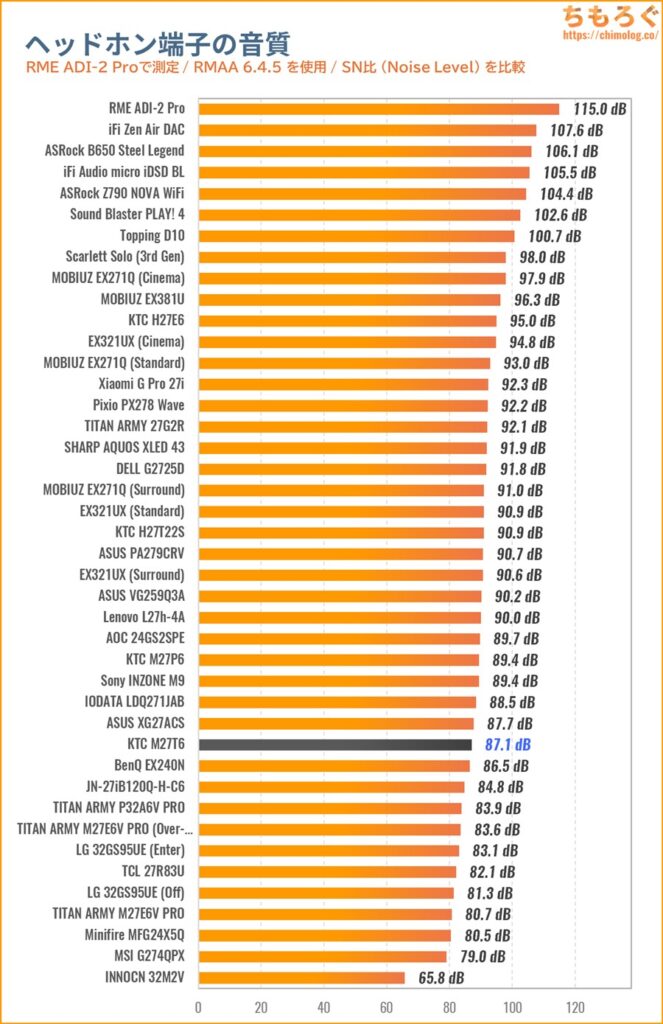

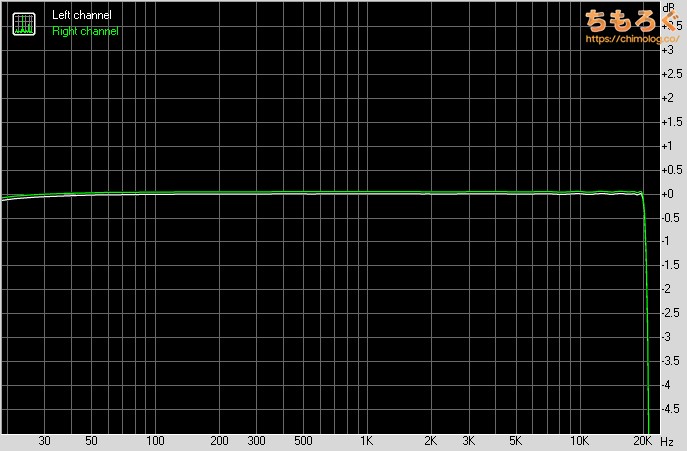

非常に優れたオーディオ特性を持つ「RME ADI-2 Pro」を用いて、KTC M27T6のオーディオ性能をテストします。

| SN比を比較 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

下位モデル「H27E6」より、最大出力がやや低いです。出力が低いから結果的にSN比がやや下がります。スピーカー等をつないでも音量を少し取りづらい仕様です。

周波数特性グラフです。一直線にフラットな特性で問題なし。

比較的鳴らしにくい「Sennheiser HD650」をつないで聴いてみた。

そこそこ悪くない音質です。安物のモニターにありがちなカーテンを2~3枚通したような「こもった」傾向がかなり軽度に抑えられていて、思いのほかクリアな音質。

解像度もそれなり。低音域の不足は相変わらずですが、ゲーミングモニター内蔵のイヤホン端子として悪くないクラスです。

安物のヘッドホンやイヤホンなら案外十分な性能かもしれません。

音にこだわる方、音質に不満を覚えてしまった沼の素質がある人は、素直に別売りのポータブルDACを買ってください。

対応するインターフェイスをチェック

| 各種インターフェイス ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

映像端子は全部で3つあり、Display Port端子だけ最大180 Hz(2560×1440)に対応します。

1つだけあるUSBポートはファームウェア更新用です。USBハブやKVM機能を使えません。

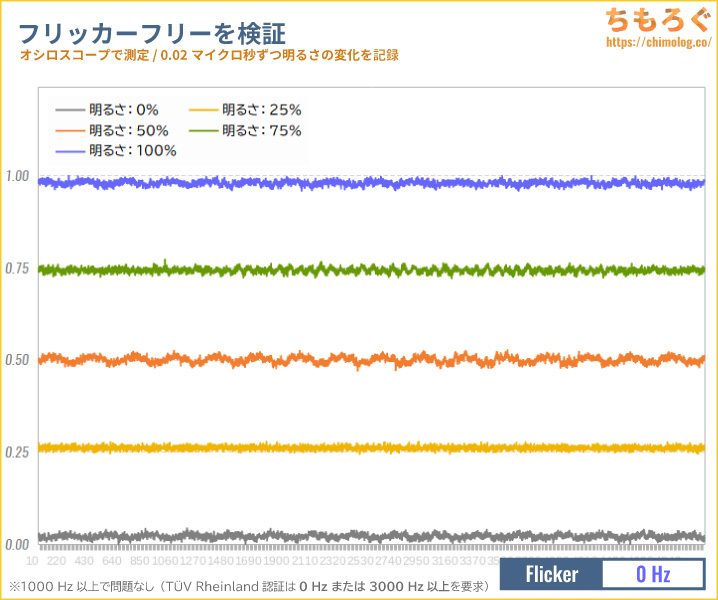

「フリッカーフリー」対応ですか?

Amazonの商品画像から「フリッカーフリー」の記載があります。TÜV Rheinland認証はおそらく取ってないです。

| フリッカーフリーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

実際にオシロスコープを使ってフリッカーの有無をテストした結果、明るさ0~100%までフリッカーが一切検出されません。

| フリッカーの基準 | 結果 |

|---|---|

| 一般的な基準 0 Hz または 300 Hz以上 | 問題なし (= 0 Hz) |

0 Hz または 3000 Hz以上 | 問題なし (= 0 Hz) |

完全なフリッカーフリーを可能にする「DC調光」方式のゲーミングモニターです。

目を酷使する長時間のオフィスワークもなんとなく安心な(気が)します。

VRRフリッカー(VRR Flicker)は、画面が暗いシーンでフレームレートが激しく変動すると発生する確率が大幅に跳ね上がります。

ちもろぐでは、アクションRPG「鳴潮」にてフレームレートを10 fpsからモニター側の最大fpsまで動かします。

モニターの至近距離に設置された光学センサーを経由して、オシロスコープが明るさの変化をマイクロ秒(10万分の1秒)単位で記録する仕組みです。

記録されたグラフが乱高下していれば「VRRフリッカー」の検出に成功です。逆に、何もなく平坦で一直線なグラフが記録されればフリッカーは皆無と判断できます。

VRR(G-SYNC互換モードなど)有効時に発生する「VRRフリッカー」もテストします。

| VRRフリッカーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

やはりVAパネルに特有の「VRRフリッカー」が15 ~ 85 Hzの周期で検出されました(※上記グラフはPWMフィルタリング後のデータ)。

肉眼で見て、画面の不規則な点滅に気づきます。

VRRフリッカーを解消するには、高性能なPCスペックを用意してフレームレートを上限に張り付かせるか、VRRの使用を諦めるのどちらかです。

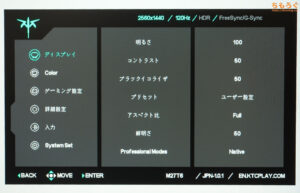

モニターの設定画面(OSD)

モニター本体の中央底面にある「5方向ボタン」を使って、OSD設定をスムーズに操作できます。

ASUSやBenQなど大手メーカーで見かける、項目ごとに分かりやすく整理されたフォルダ階層型のOSDレイアウトを採用しています。

5方向ボタンを右に倒して進む、左に倒して戻る・キャンセル、上下で項目の調整ができます。項目の決定も、右に倒して確定できて便利です。

OSD自体のレスポンスもかなり良好で、ストレスを感じずスムーズに設定が進みます。しいて言うなら、OSDメニューを開くためにボタンを押し込む必要があるくらい。

右に倒してメニューを開く、ならベストでした。

- ショートカット:変更できます(最大3個まで)

- プリセットごとに調整:やや困難(共通項目あり)

5方向ボタンを倒してアクセスできるクイックメニューは初期設定から変更できますが、選べる項目はそこそこ。

プリセットモードごとの設定値はそれぞれ最後の数値が記憶されるものの、ガンマや色温度など重要な設定値に限って「共通」です。

プリセットごとに別の数値を記憶できません。よって、自分好みの設定を保存して使い分ける運用が不可能です。

KTC M27T6のHDR性能をテスト

(displayhdr.org/certified-products/で確認)

KTC M27T6は、最高グレードのHDR規格「Display HDR 1400」認証を取得したモニターです。

全部で5つあるHDRグレードで最上位にあたります。コンシューマー向けHDRグレードを超える、業務向けのランクです。

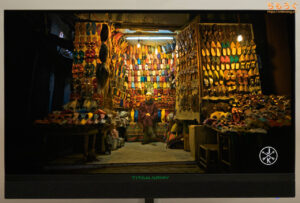

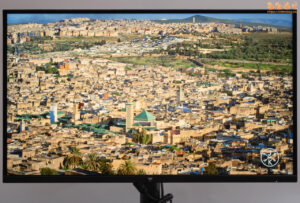

Youtubeで公開されている「Morocco 8K HDR」や、HDR対応ゲームを使って検証します。

(HDR映像を収めた写真はSDRです。掲載した写真は参考程度に見てください。)

HDRモード時の色合いはやや青みが強いです(※実測7050Kくらい)。

幸いアジア圏ユーザーはやや青みを帯びているくらいなら、むしろ透明度の高い白色と感じやすい傾向があるため、特に問題ないはず。

体感できる明るさはシーンによってやや変動があるようで、画面全体が暗く一部だけ明るいシーンで思ったほど明るくならず、全体が明るいシーンなら違和感なくちゃんと明るいです。

上位モデルの「KTC M27P6」と似た挙動です。一方で、動きの早い光源に対する追従性能は「KTC M27P6」よりむしろ改善されていて、「TCL 27R83U」に迫っています。

KTC MonitorはHDRモードの制御が少しこなれていない印象がありますが、今回のKTC M27T6では「HVA」パネルを使ったおかげなのか、弱点が目立ちづらい傾向です。

(VA + Mini LEDは光漏れが少ない!)

ごく狭い光点のみ、実際より暗く表示されて追従性能も悪いくらいで、テストに使ったたいていのHDRシーンでコントラスト感の高いHDRを表示できています。

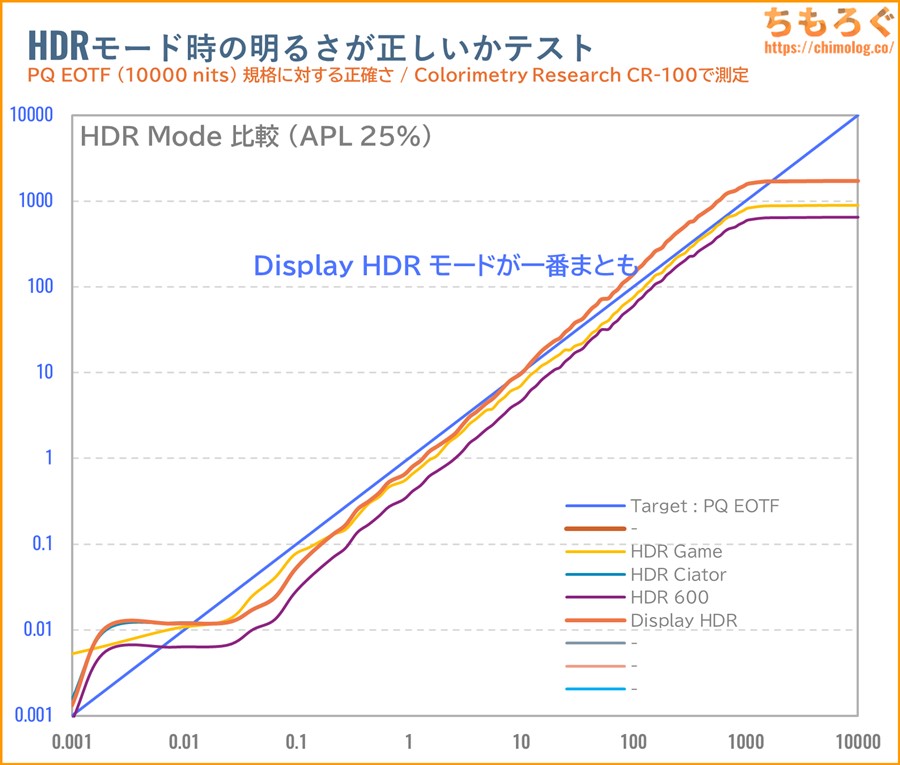

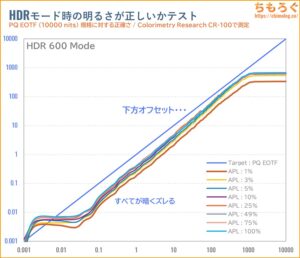

- Display HDR

- HDRゲーム

- HDRシアター

- HDR 600

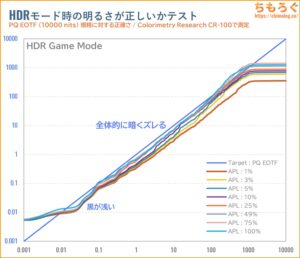

全部で4種類のHDRモードが用意されていますが、「Display HDR」と「HDRシアター」以外は残念ながら、HDR規格(PQ EOTF)より全体的に暗くなる傾向です。

結局「Display HDR」モードのまま、「ブラックイコライザ」を好みに合わせて調整が一番しっくり来る画質に仕上がります。

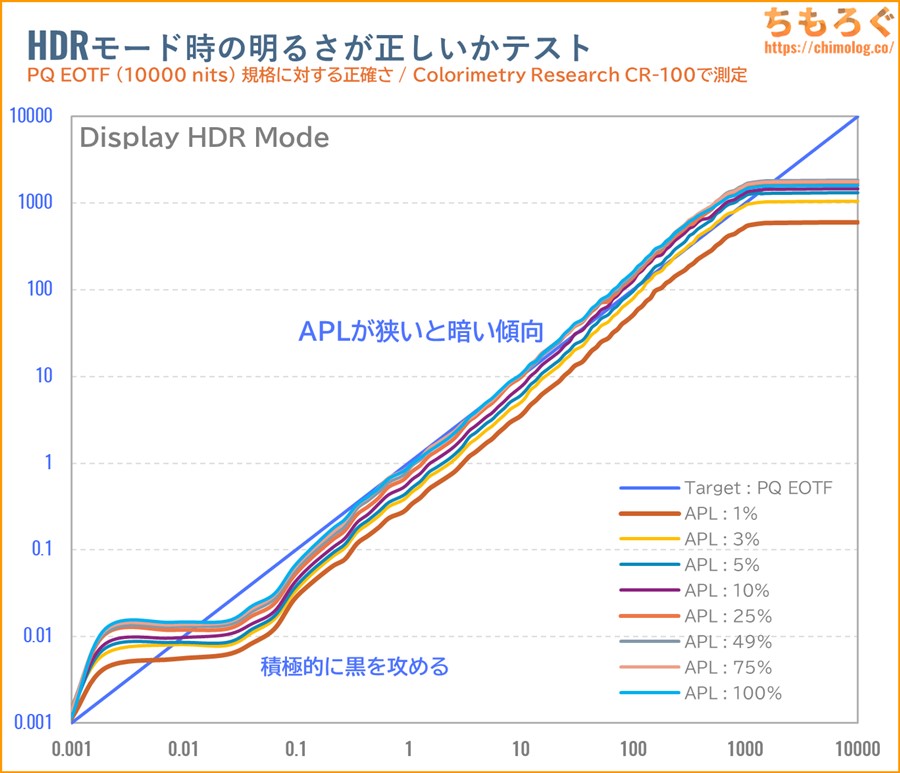

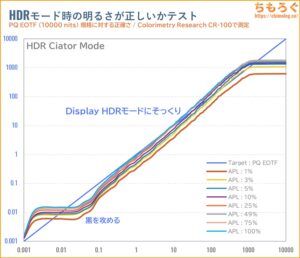

青いラインがHDR規格(PQ EOTF)のターゲットラインで、ターゲットの周囲をウニョウニョと追従しているラインが実測値です。

Display HDRとHDRゲームモードがそこそこターゲットに正確だと分かります。HDRシアターモードはやや暗めにズレていて、HDR 600モードはネガティブオフセットです。

| HDR 1400モニターと比較※画像はクリックで拡大 | |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

| KTC M27T6Display HDR 1400 (CTS 1.1) | TITAN ARMY M27E6V-PRODisplay HDR 1400 (CTS 1.1) |

参考程度に、Display HDR 1400対応ゲーミングモニターと比較した写真です。

・・・よく見るとKTC M27T6が少しだけ「白っぽい」気がします。明るさの表現や白飛び具合にそこまで大きな差はありませんが、どこか白っぽい傾向です。

特に2枚目(8K Morocco)が分かりやすいです。

どうやら初期設定で有効化されている「ブラックイコライザ(暗所補正)」が、HDRモード時もなぜか効いています。

ブラックイコライザを初期値:50から30~40に下げると白っぽさが改善されます。下げすぎると黒つぶれが頻発するので、ほどほどに調整すると良いでしょう。

| OLEDモニターと比較※画像はクリックで拡大 | |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

| KTC M27T6 Display HDR 1400 (CTS 1.1) | DELL AW3225QFDisplay HDR True Black 400 (CTS 1.1) |

ついでにOLEDパネルと比較した写真です。

明るさが足りていればそこそこ互角の画質を出せる一方で、3枚目のような明るいHDRコンテンツになった途端に、OLEDは白飛びが頻発して再現性が悪化します。

きちんと明るく制作されている4K UHD盤「デューン Part 2」で動作チェック。アラキスの乾いた砂漠の再現度が高いです。本当に砂漠が目の前にあるみたい。

妙なちらつき、ローカル調光エラーは皆無でした。

それほど明るくはないけれど、ジェット機のブースト噴射や日中の空戦シーンはかなりの明るさが収録されている4K UHD盤「マーヴェリック」も動作チェック。

明るさはまったく不足なし。序盤の作戦会議シーンにおける、ちらつきやローカル調光エラーも難なくクリアします。ちなみにSony INZONE M9(定価15万円)はパスできないテストです。

(※クリックでスクリーンショット拡大)

HDR対応ゲームの代表例「サイバーパンク2077」で動作チェック。グラフィック設定から適切な最大輝度(ピーク輝度)を割り当てると、ピカピカと明るいHDRゲーム映像の出来上がり。

おすすめの最大輝度は「1000 ~ 1600 nits」です。自分の好みに合わせて、1000 ~ 1600の範囲で設定します。1650を大幅に超えると階調エラー(白飛び)の原因になります。

(※クリックでスクリーンショット拡大)

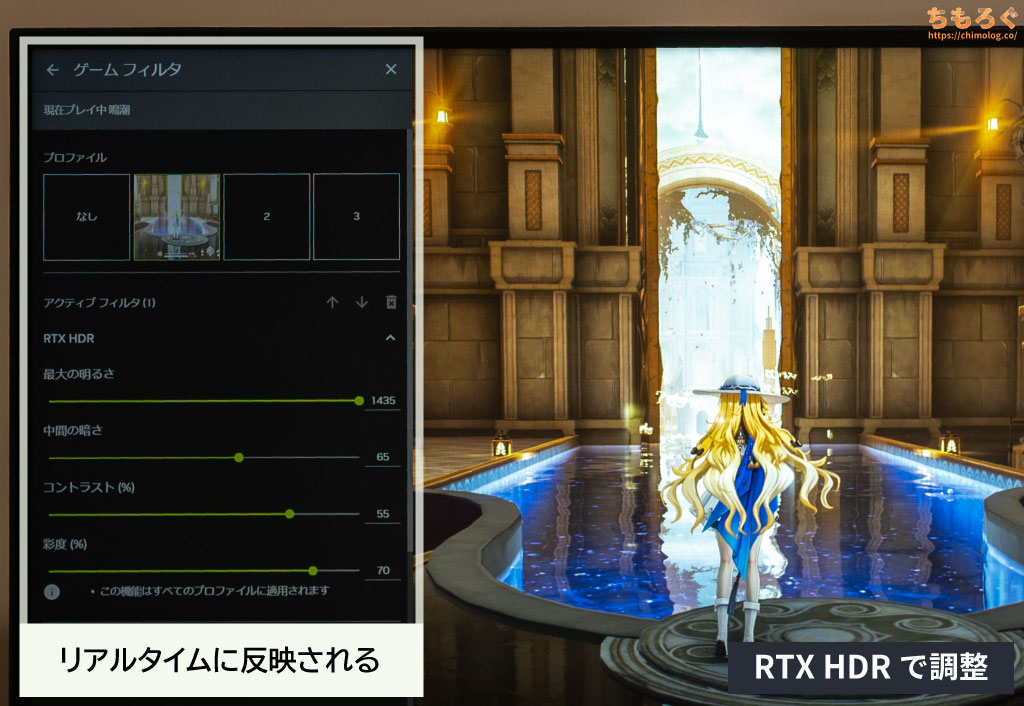

HDR非対応のゲームでは「NVIDIA App(オーバーレイ画面)」から、「RTX HDR」フィルタを使います。

- ディスプレイの設定 > HDRを使用する:オン

- NVIDIA App > グラフィックス > グローバル設定 > RTX HDR:オン

- HDR化したいゲームを起動 > Alt + Z でオーバーレイ起動

- ゲームフィルタ > RTX HDRを有効化

オーバーレイ画面からリアルタイムにRTX HDRを適用できます。すぐに反映されるから、好みの調整がしやすいです。

各パラメータの内容は以下のとおり。

| RTX HDR(設定値) | |

|---|---|

| 最大の明るさ | ピーク輝度 ※EDID最大値が上限 |

| 中間の暗さ | グレー50%時の明るさ ※主観的なコントラスト感に影響 |

| コントラスト | ガンマカーブ ※25%ごとにガンマが0.2変動(高いほど明暗ハッキリ) |

| 彩度 | 色域クリッピング ※0%が「sRGB」で100%が「BT.2020」相当 |

・・・専門用語を深く理解する必要はありません。

RTX HDRはリアルタイムに反映されるから、自分の好みになるようにスライダーを動かして好きに調整してください。

個人的に中間の暗さを50~70%にして、コントラストと彩度を高めに設定が好きです。ピーク輝度が高くてピカピカ明暗ハッキリ、彩度が高く色あざやか、「一般人がイメージするHDR」に仕上げてくれます。

実際のHDRコンテンツによる輝度測定

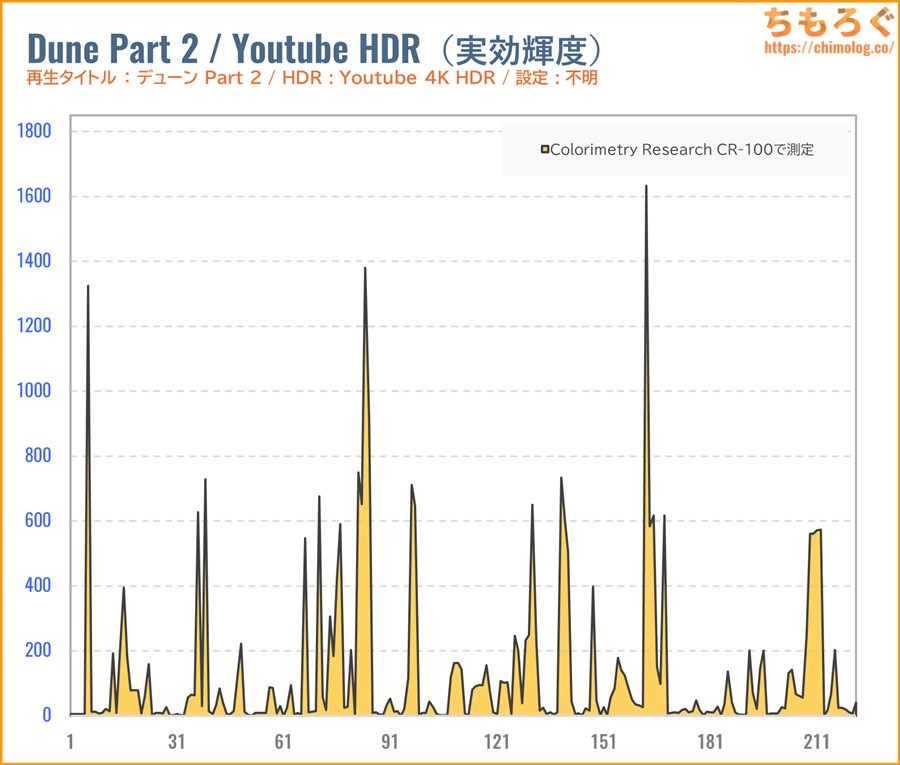

Youtubeで配信されている「Dune Part 2」のHDR版トレーラーを再生しました。

ピーク時に1600 cd/m²に達し、明るいシーンで600~1400 cd/m²を表示しています。リアリティ(現実感)を十分に体験できる明るさをきっちり出せています。

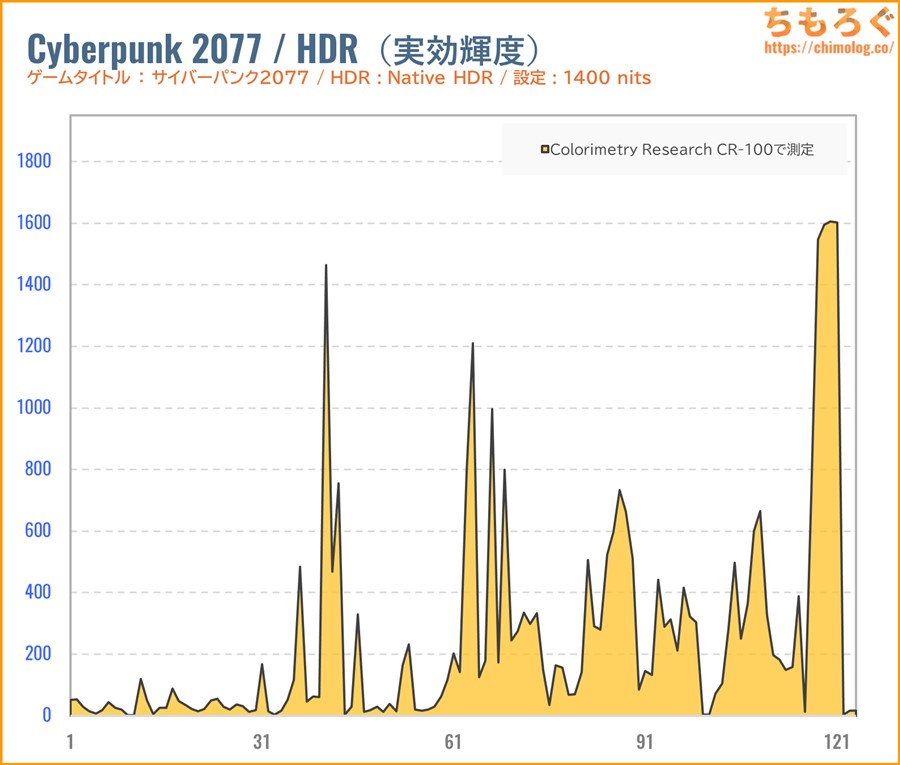

ネイティブHDRモード対応の「サイバーパンク2077」です。

太陽光やオブジェクトに当たった反射光などに、設定した最大値(1400 cd/m²)を軽くて超えて1600 cd/m²近い明るさが出ています。明暗のメリハリがくっきり付いて、映えるゲーム映像を楽しめるはず。

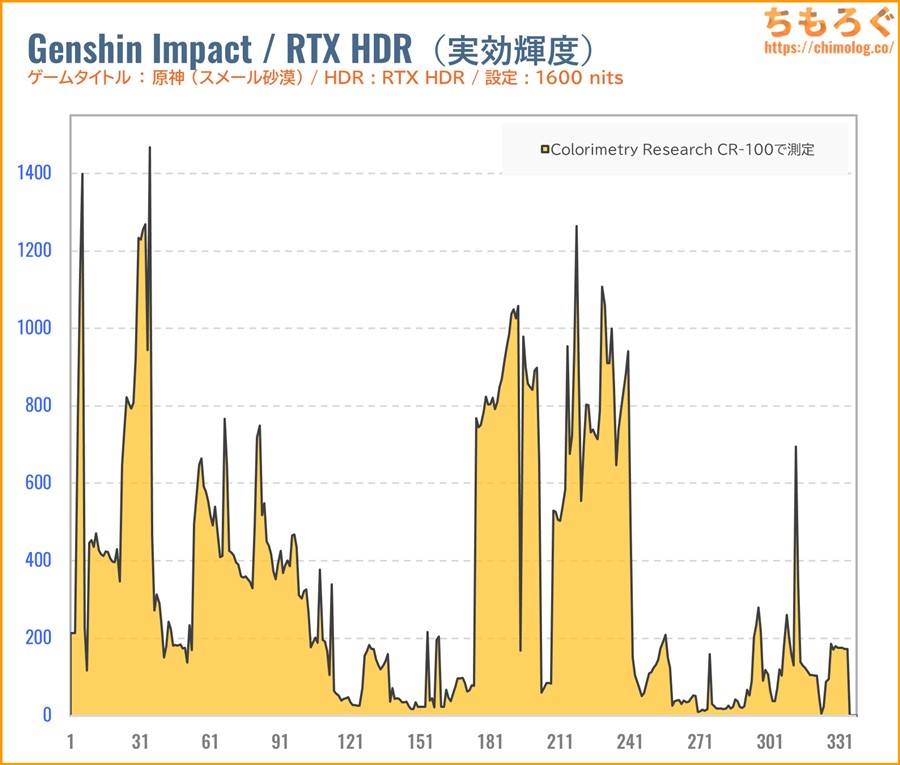

RTX HDRで原神をHDR化してテスト。EDIDの最大値(1435 cd/m²)を受け取って、RTX 4090がゲーム映像をHDR化します。

スメール砂漠の乾いた青空に400~800 cd/m²ほど、太陽に至っては1000 cd/m²超の明るさが割り当てられ、本当に砂漠に足を踏み入れたかのような錯覚に陥ります。

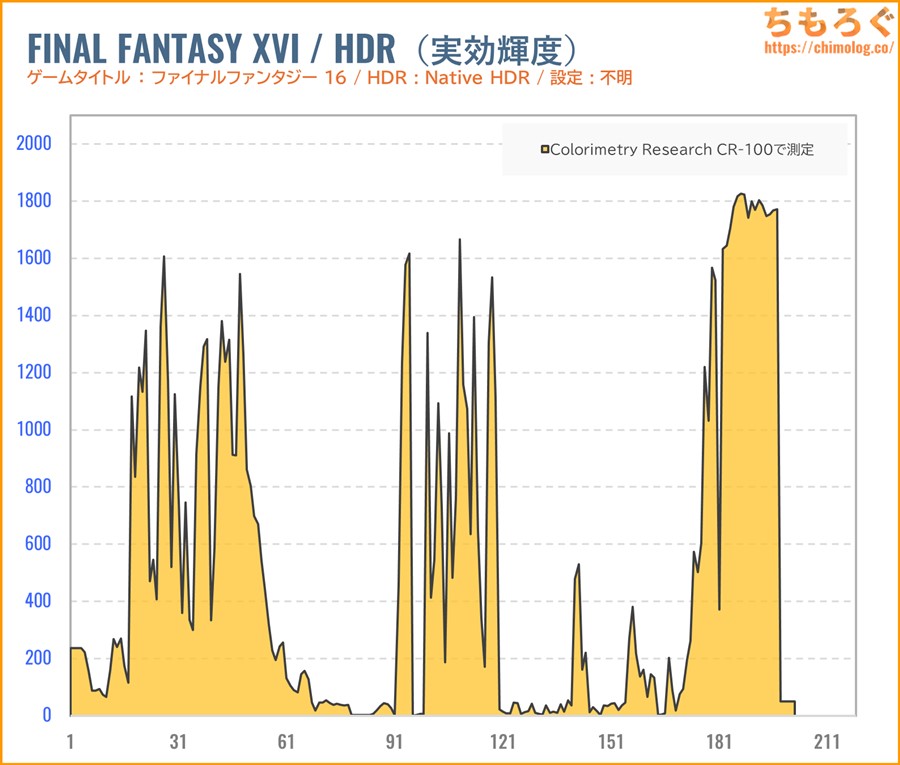

ネイティブHDR対応のファイナルファンタジー16(イフリート戦)をテスト。

フェニックスやイフリートが放つ火炎エフェクトにビカビカと1000 cd/m²を超えて1200 ~ 1800 cd/m²もの強烈な明るさを割り当てられます。

本当に目の前でイフリート戦を見ているかのような映像体験です。画面全体が燃え盛る「地獄の火炎」ですら、KTC M27T6はまったく明るさが落ちず耐えていました。

手持ちのOLEDゲーミングモニターだと途中でABL(保護機能)が働いてしまい、シュンッと暗く抑えられますが、高輝度に強いMini LEDなら難なく維持して見せます。

※ PQ EOTF(ST2084)規格で設定された明るさの範囲は「0 ~ 10000 cd/m²」です。もちろん10000 cd/m²を出せる民生機が実在しないから、普通ならHDR担当者が1000や2000などターゲットを下げてから作り込みます。

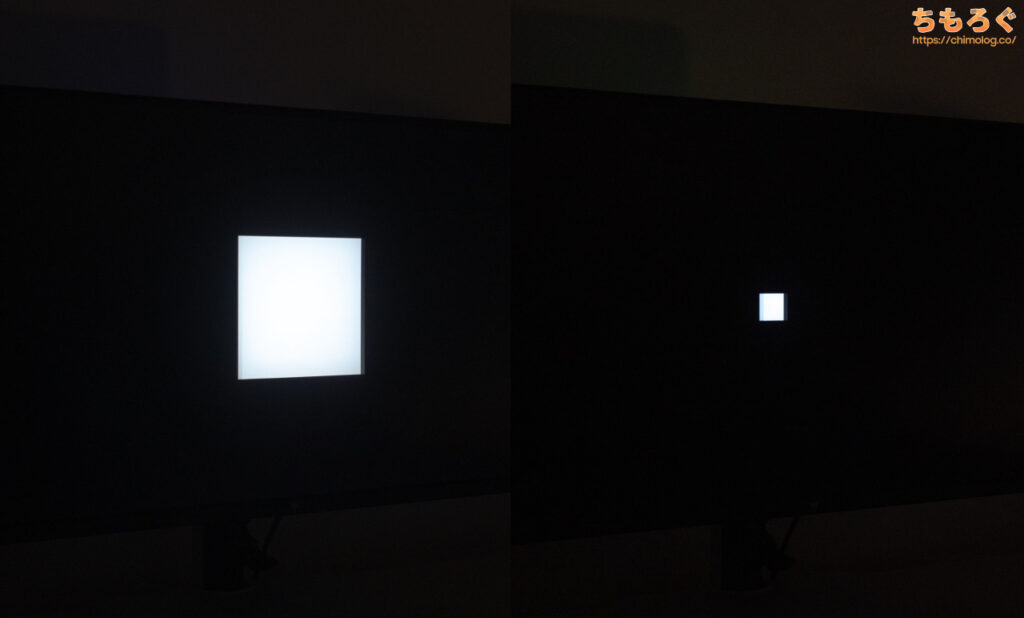

「1152ゾーン分割Mini LED」で見え方はどう変わる?

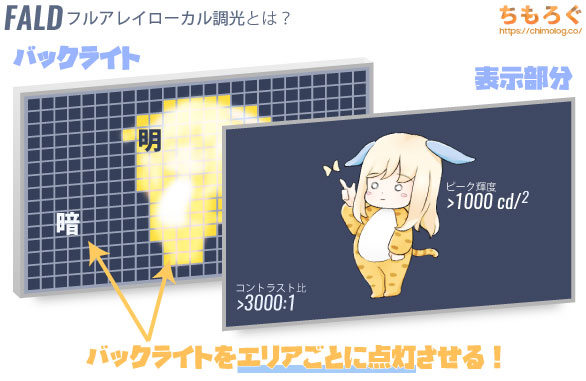

液晶パネルは、自発的に光らない素材です。だから液晶パネルのすぐ裏側に、光らせるための部品「LEDバックライト」を使います。

一般的なゲーミングモニターなら、LEDバックライトは1枚だけです。画面全体を一律で光らせてしまい、コントラスト比はそのまま液晶パネルに依存する形式です。

一方でKTC M27T6は、1152ゾーンに分割した「Mini LEDバックライト」を使います。

光っている部分だけバックライトを点灯させ、暗い部分はバックライトを暗くしたり消灯して、液晶パネルの問題だったコントラスト比を大幅に改善する技術です。

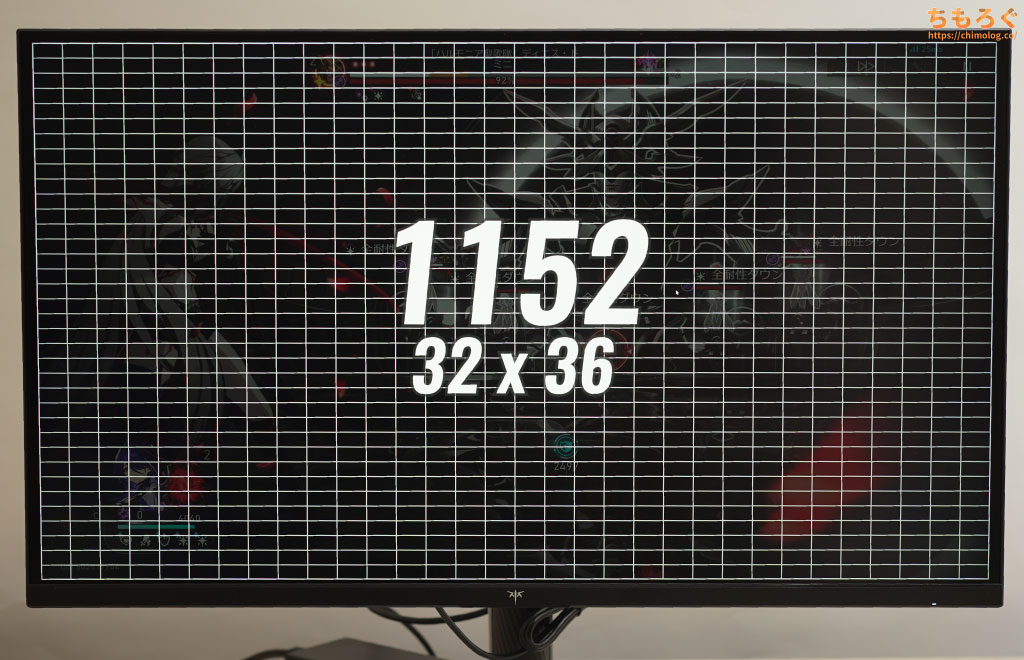

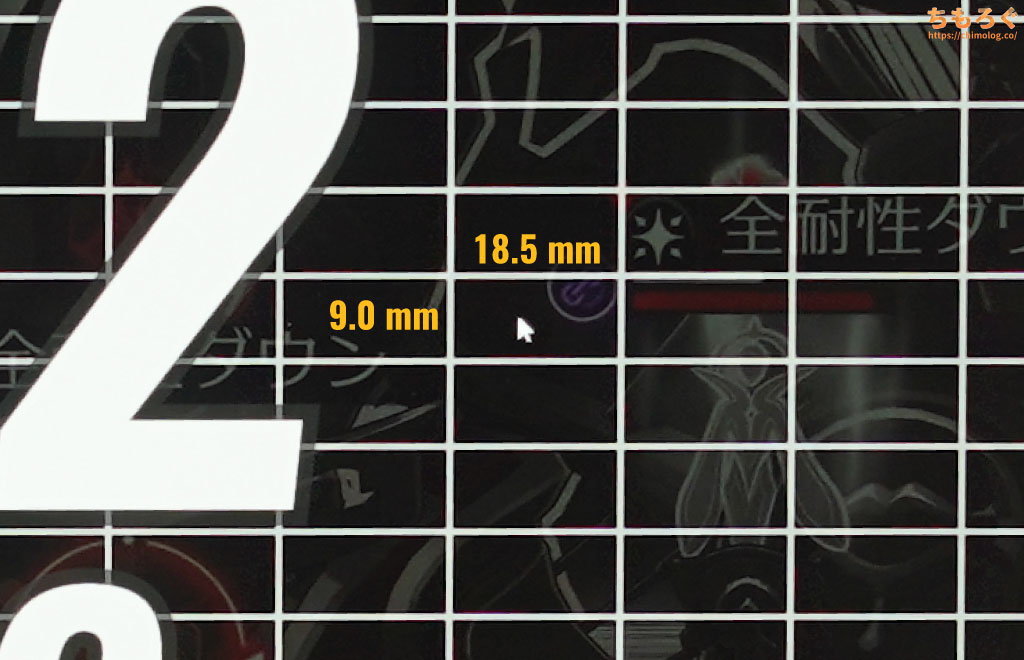

目分量で1152ゾーンをざっくりイメージ化した写真です。

「横に36個 x 縦に32個」のMini LEDを敷き詰め、1ゾーンあたり約9.0 x 18.5 mmに相当します。

ざっくりマウスカーソル27個分の面積です。マウスカーソルより遥かに大きいため、オフィスワーク用途で困った挙動に陥る可能性が高いです。

(マウスカーソルに注目)

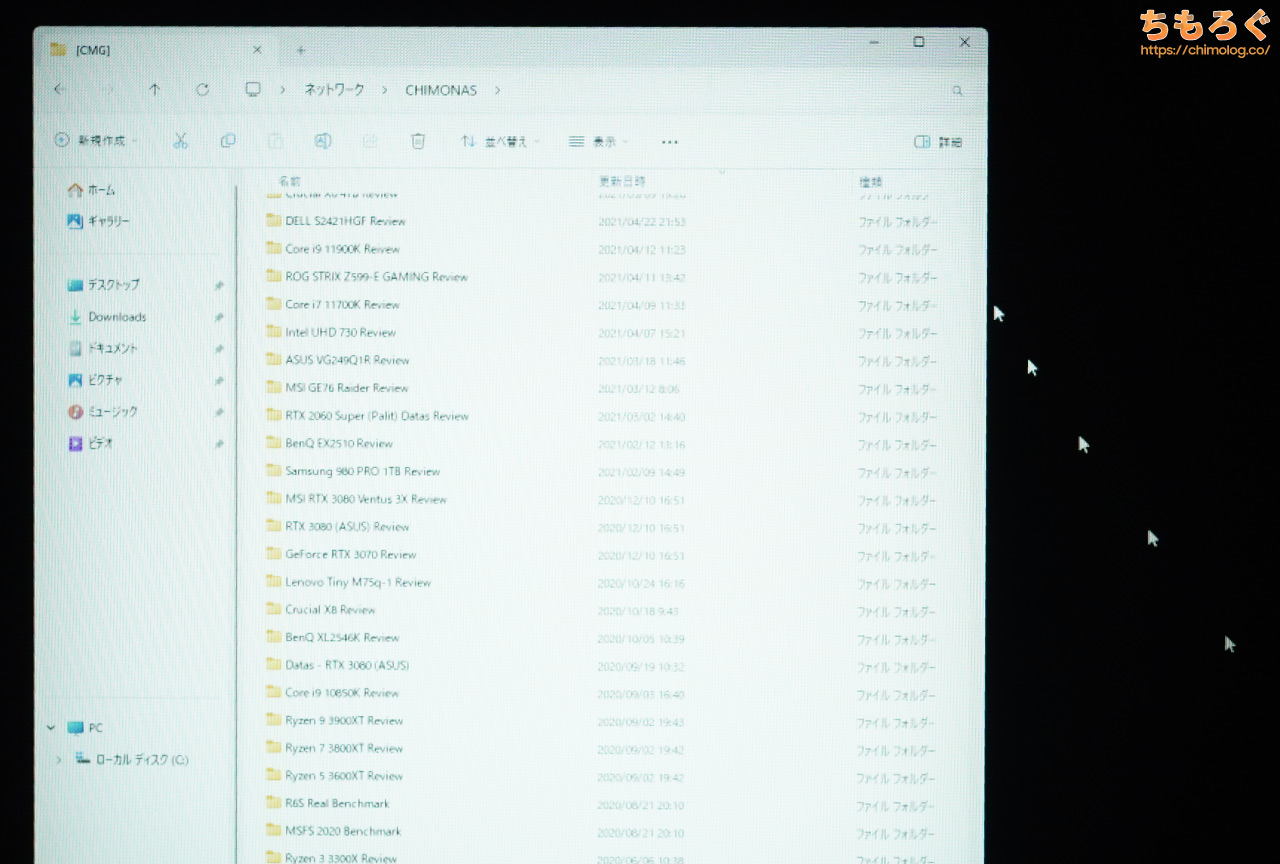

マウスカーソルよりMini LEDゾーンが大きいから、マウスカーソルが暗くなって見失いやすくなる傾向がはっきり確認できます。

ウィンドウの四隅がMini LEDバックライトの消灯に巻き込まれてうっすら暗く見える傾向もあります。

ただし、VAパネルの光漏れに強い性質のおかげで、カーソルやウィンドウをすばやく動かしたときに見える「ちらつき」がだいぶマシです。

IPSパネルと比較してマシなだけで、注意深く見ればまだまだ見えるレベルですが、慣れでなんとかなりそうな雰囲気には抑えられています。

白い背景に黒ウィンドウは違和感ない表示です。黒い背景で白いテキストがつられて暗くなる症状もほとんど出なかったです。

Mini LEDモニターがよく話題になりやすい、SDRモード時のオフィスワーク用途との相性の悪さはかなり緩和されています。

Mini LEDバックライトの「ハロー現象(光漏れ)」を写真でチェック。分かりやすいように斜め(45°)から撮影し、光漏れがまったくないOLEDパネルとの比較も掲載します。

明暗が入り交じる細かい部分でOLEDパネルに遅れを取るものの、大きく暗いエリアは斜めから見てもかなり光漏れが抑えられていて、コントラスト感の向上が著しいです。

同じゾーン数のIPSパネルよりずっと黒が黒いです。

せっかくなので、5088ゾーン分割の「TITAN ARMY M27E6V-PRO」も比較に掲載。

コントラスト感はかなり近い印象ですが、細かい部分を見るとKTC M27T6がやや白浮き気味。

ただし、VAパネルは視野角が狭いため、斜めから写真を撮ると実際よりも白っぽく映ります。実際に正面から見る分には、基本的にVAパネルがたいてい勝ちます。

VAパネルに1152ゾーン分割を組み込んだ「TCL 27R83U」も見てみましょう。

- KTC M27T6(1152分割):約5200~17700:1

- TCL 27R83U(1152分割):約3600~15300:1

- M27E6V-PRO(5088分割):約1800~10500:1

- P32A6V-PRO(2304分割):約1700~8000:1

- KTC M27P6(1152分割):約1300~4300:1

- EX-LDQ271JAB(576分割):約1400~6700:1

TCL 27R83Uよりも、KTC M27T6は黒を積極的に攻める制御です。ワーストテストですら約5000:1ものコントラスト比を維持し、ベストテストで約18000:1に達します。

過去にレビューしてきたMini LEDゲーミングモニターで、KTC M27T6がもっともOLEDに近い黒を出せます。

モニター測定機材でHDR性能を評価

モニターの色と明るさを超高速かつ正確に測定できる機材を使って、「KTC M27T6」のHDR性能をテストします。

測定結果(レポート)はこちら↓からどうぞ。専門用語が多いので・・・、興味がなければ読まなくていいです。

| VESA Display HDR HDR性能のテスト結果 | ||

|---|---|---|

| 比較 | テスト対象 KTC M27T6 | VESA Display HDR 1400 |

| 画面の明るさ |

|

|

| 黒色輝度 |

|

|

| コントラスト比 |

|

|

| 色域 |

|

|

| 色深度 |

|

|

| ローカル調光 |

|

|

Display HDR 1400認証で要求されるすべての項目で合格です。明るさ、黒色、バックライト方式まで。見事にオールクリアなHDR 1400対応です。

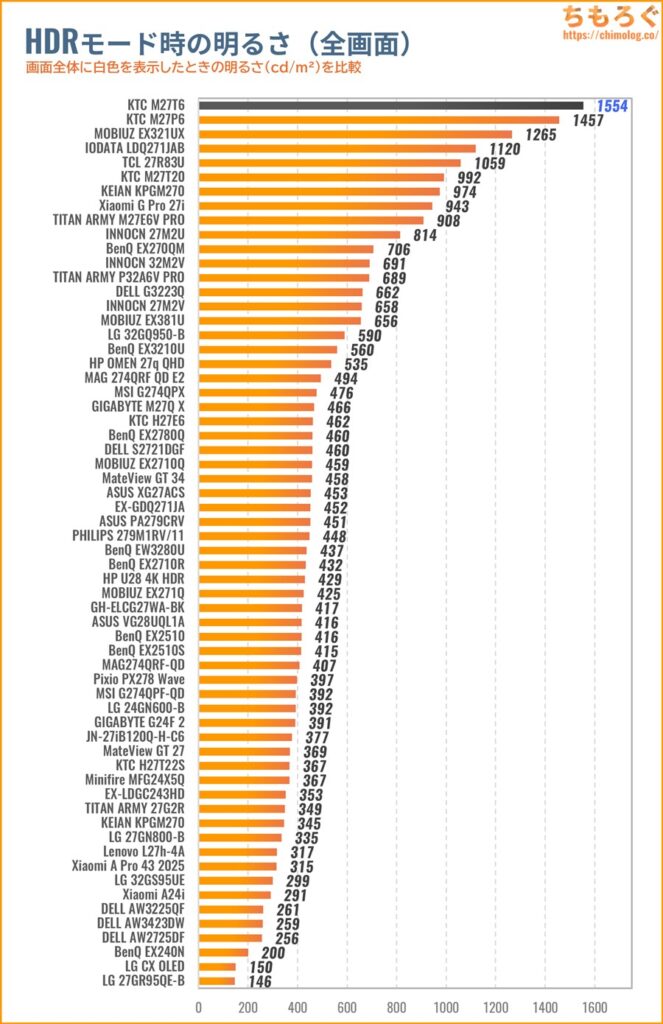

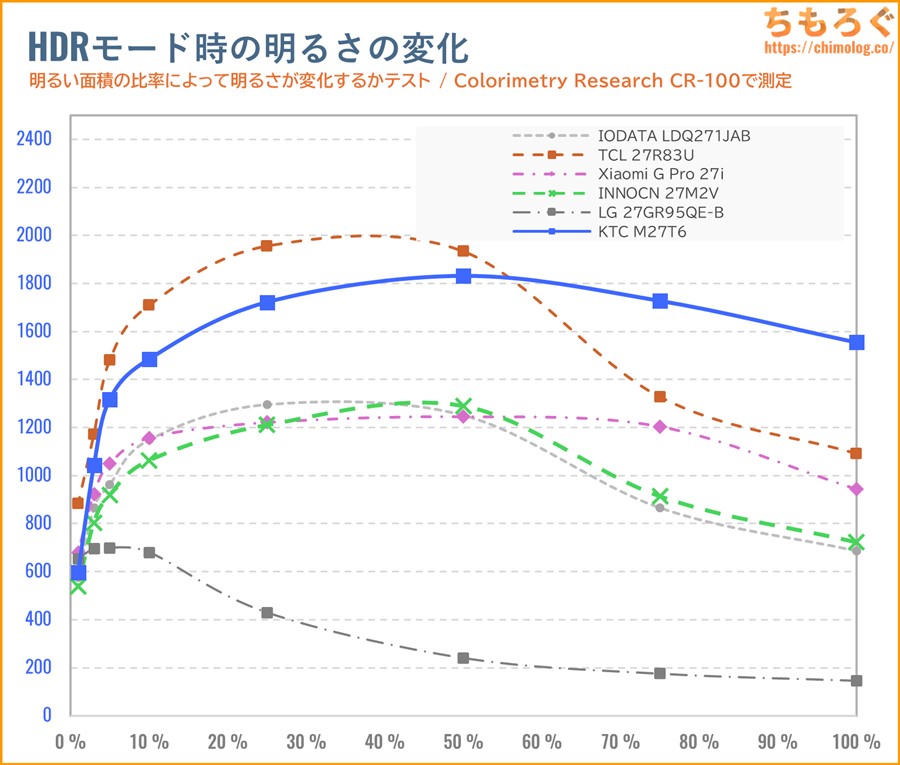

HDRモードで画面全体に白色を表示したときの明るさを、他のモニターと比較したグラフです。

MOBIUZ EX321UX(定価およそ5~6倍)を超えてトップチャートを更新します。

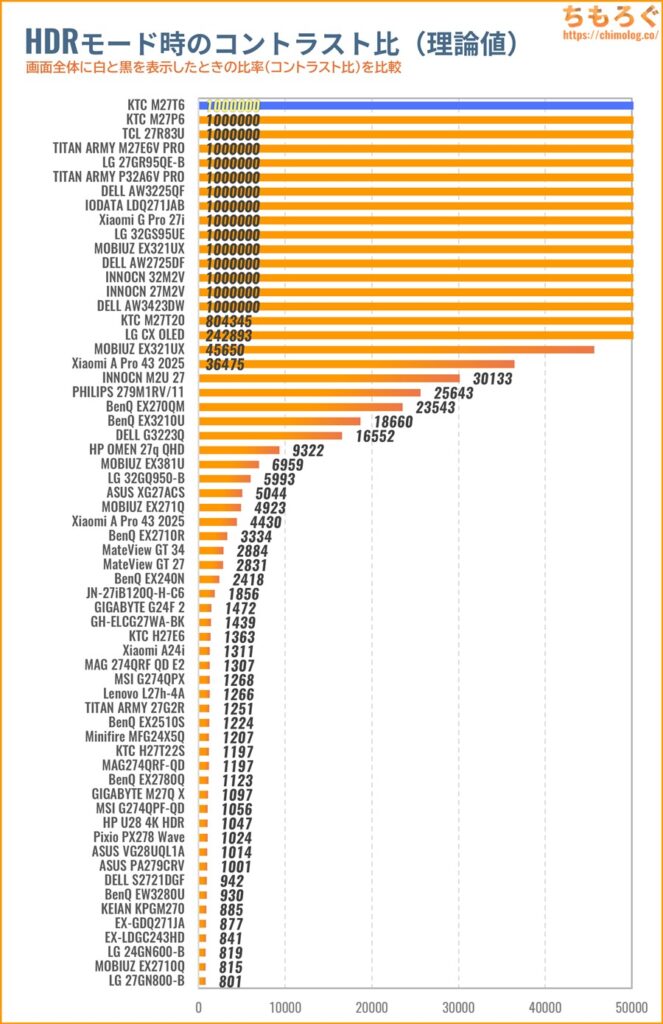

HDR時のコントラスト比(理論値)は、Infinity:1(∞)です。

| HDRコントラスト比Colorimetry Research CR-100で測定した結果 | |

|---|---|

| 全画面 | Inf : 1 |

| 10%枠 | 13952 : 1 |

| 3×3パッチ | 17718 : 1 |

| 5×5パッチ | 8917 : 1 |

| 7×7パッチ | 6735 : 1 |

| 9×9パッチ | 5271 : 1 |

テストパターン別にHDRコントラスト比を測定した結果、ワーストケースで5271 : 1、一般的なMini LED + IPSパネルによくある実効コントラスト比の約3~4倍も高いです。

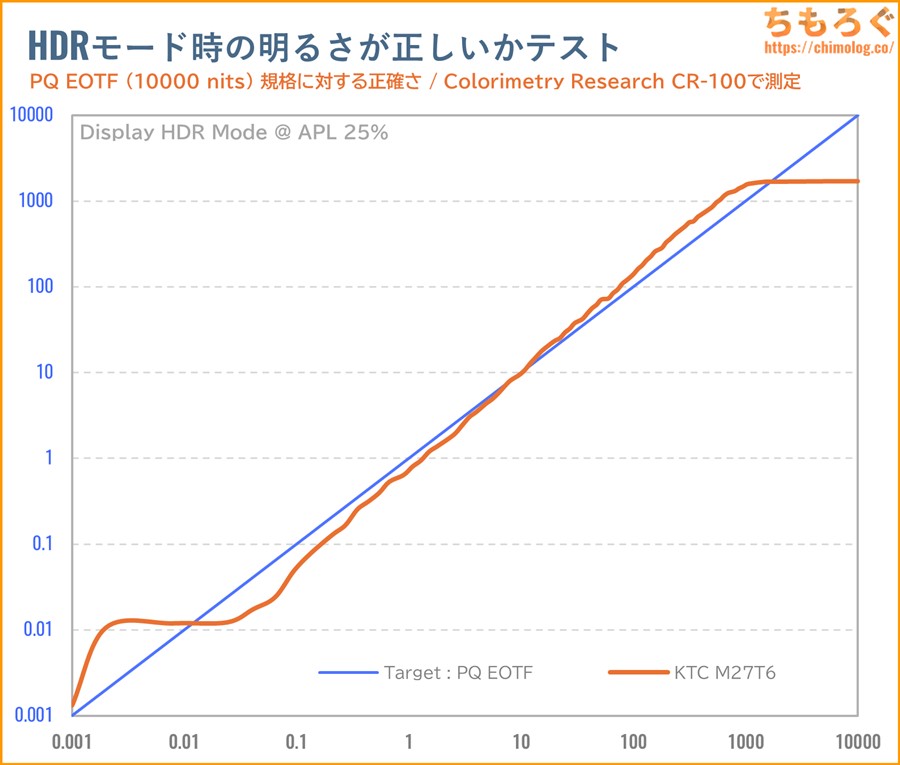

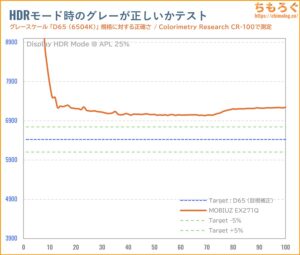

HDR規格どおりの明るさを表示できるかチェックする「PQ EOTF」グラフです。

- Display HDRモード

(※Local Dimming:Auto)

グラフを見て分かるとおり、1 cd/m²未満の明るさを実際よりも黒くする傾向です。1 cd/m²以上はちょっと明るめにズレているものの、悪くない精度なHDRモードです。

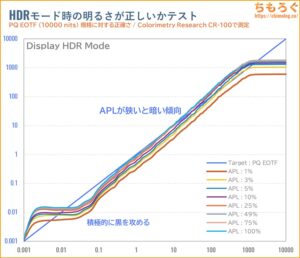

APL(表示エリア面積)ごとのPQ EOTFグラフです。

積極的に黒を攻める制御があり、APL(白面積)が狭いほどMini LEDバックライトの消灯に引っ張られて、明るさが下方オフセットされる傾向が見られます。

ターゲットにきっちり追従するのはAPL 25%以上からで、10%未満は実際より少し暗く見える可能性があります。

面積比による明るさの変動は意外と少ないです。

非常に小さなハイライトで600 cd/m²程度、面積比3~100%まで1000~1800 cd/m²もの明るさを維持しつづけ、100%時ですら1500 cd/m²台にとどまります。

とても安定した明るさがあり、同じ価格帯のHDR 1000対応WQHDゲーミングモニターを軒並みすべて超えています。値段が2倍以上するOLED(有機EL)にも到底マネできない芸当です。

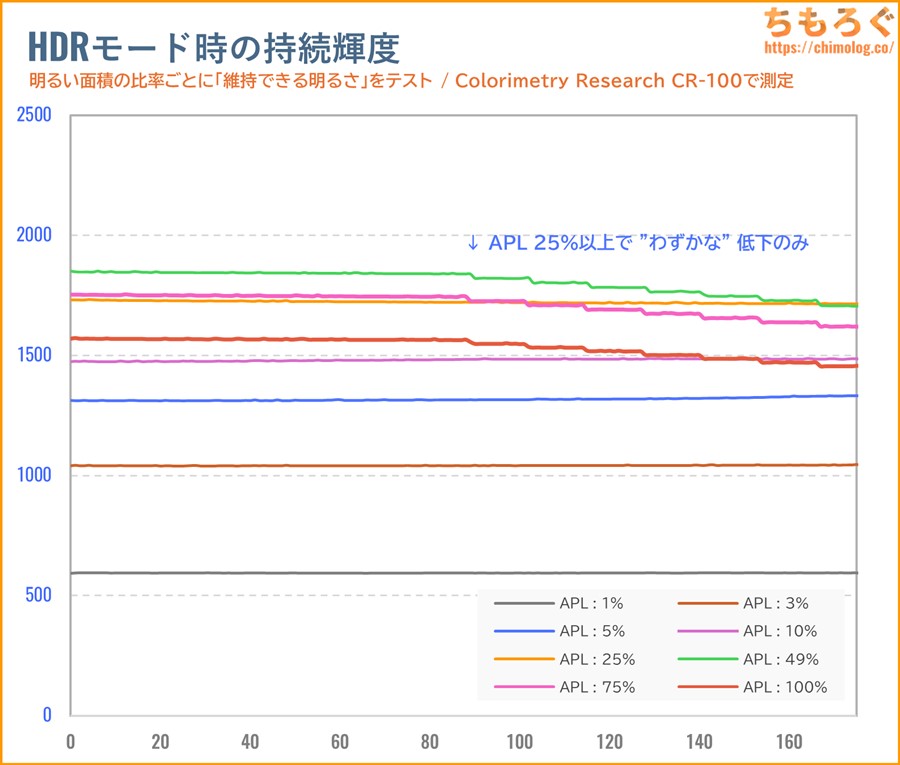

HDRモード時の持続輝度をチェック。

すべての面積比でおおむね安定した持続輝度です。49%以上は約30秒で輝度が下がりますが、実用上、全白フラッシュは10秒も維持できれば十分でしょう。

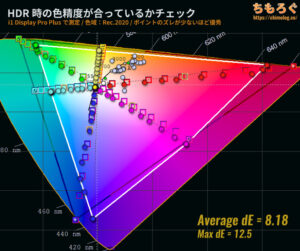

HDR時の色精度(Rec.2020)は最大ΔE = 12.5、平均Δ = 8.18でした。

色温度がやや青色にズレているうえ、PQ EOTFグラフもやや不正確なため、平均値がかなり悪化します。HDR 1400認証なら、もう少しマトモな精度がほしいです。

HDRモード時の色温度は測定値でおおむね7100~7200K前後で、少し青みを帯びています。

KTC M27T6の開封と組み立て

しっかりコストカットした感がある、簡素な茶箱パッケージで到着。サイズは82 x 48 x 17 cm(160サイズ)です。

「FRONT」と書いてある面を床に向けてから、箱を開封して中身の梱包材を丸ごと引っ張り出します。

上の段に付属品、下の段にゲーミングモニター本体が収まってます。

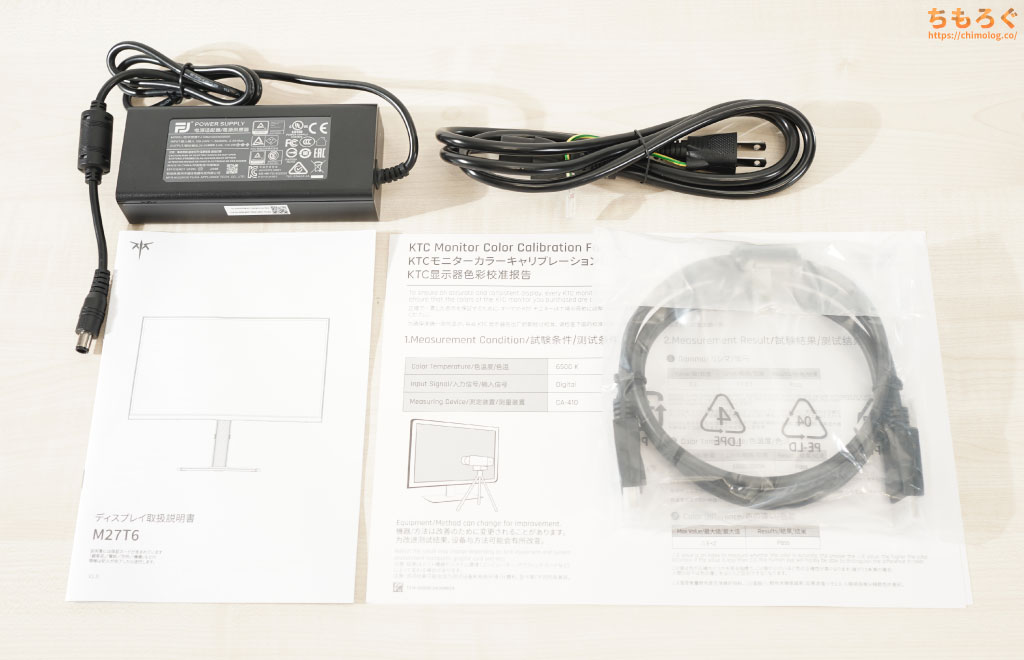

| 付属品 (写真の左から順番に) |

|---|

|

|

Display Portケーブルと、保証書を兼ねるマニュアルが付属します。

ACアダプターは最大120 W(24.0 V x 5.0 A)対応。KTC科技日本株式会社名義でPSE認証マークも取得済み。

コイル鳴きを抑制するフェライトコアが付いています。

付属のキャリブレーションレポートは基準値が広すぎて、ほとんど意味がないです。安心感を演出するアイテムと考えてください。

ゲーミングモニターで定番のドッキング方式です。プラスドライバーが不要なツールレス設計でかんたんに組み立てられます。

外観デザインを写真でチェック

プラスチック製の外装をふんだんに使った価格なりのビルド品質です。

でも、安っぽさを隠すデザイン的な努力も見られます。マットブラック部分に波打つようなカーボン調加工が施されていたり、筐体の大部分が「ほぼ真っ白」な塗装だったり。

ベゼル部分の企業ロゴマークも外資系によくある英字を大きく主張するタイプではなく、単にシンプルなロゴを小さめに印字しているだけです。

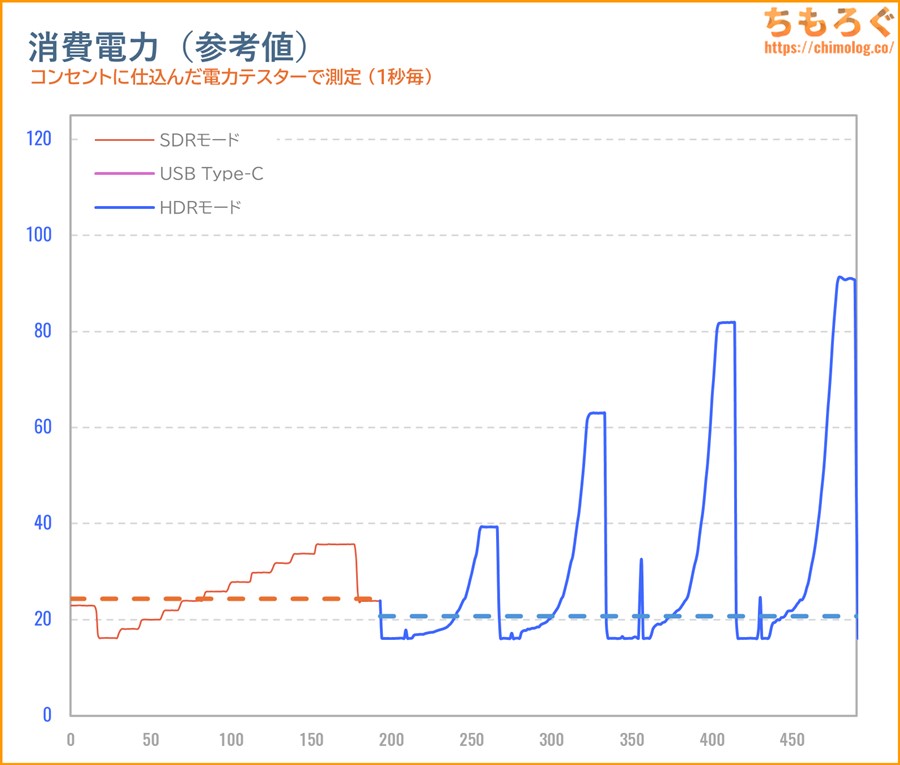

コンセントに仕込んだ電力ロガーを使って消費電力を1秒ごとに記録したグラフです。

| 消費電力 KTC M27T6 | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | SDR | HDR | USB Type-C |

| 中央値 | 24.3 W | 20.7 W | – |

| ピーク値 | 35.7 W | 91.3 W | – |

| 上位25% | 31.7 W | 39.3 W | – |

| 下位25% | 21.9 W | 16.6 W | – |

SDRモード時、最大の明るさで35 W前後、最小の明るさで18 W前後です。

HDRモード時はMini LEDバックライトを個別に点灯する「ローカル調光」の影響で、消費電力がやや下がります。ピーク時に90 W近いですが、90 Wを維持するシーンは少ないです。

まとめ:HDR 1400体験が4万円台に降ってきた新時代

「KTC M27T6」の微妙なとこ

- 平凡な応答速度

- 視野角が狭い

- VRRフリッカーが発生しやすい

- 内蔵スピーカーなし

- ゲーマー向け機能がやや弱い

- HDMI VRR非対応

- 残像軽減「MPRT」モードが暗すぎ

- sRGBモードがやや不正確

- 初期設定の色温度がズレてる

(かんたんに修正できます) - 初期設定のHDRモードが白っぽい

(ブラックイコライザで調整可)

「KTC M27T6」の良いところ

- 27インチでWQHD(ちょうどいい)

- 最大180 Hzに対応

- 入力遅延が非常に少ない

- 量子ドットで色域が広い(DCI P3:97%)

- コントラスト比が高い

- パネルの均一性がやや高い

- Display HDR 1400認証

- フリッカーフリー対応(DC調光)

(Mini LED機では珍しい) - 扱いやすいOSD設定画面

- フル装備のエルゴノミクス機能

- メーカー3年保証

- HDR 1400対応で4万円台(驚愕)

- コストパフォーマンスが高い

「KTC M27T6」は、手に届きやすい手頃な価格でHDR 1400の世界を見せてくれるHDRコスパ特化型モニターです。

しかし、限られた生産コストのほとんど大部分を「量子ドット」「Mini LED(1152分割)」「HDR 1400認証」に注ぎ込んだため、HDR以外の機能性が貧弱です。

ゲーマー向け機能は実用性が薄く、HDRモード時のカスタム設定も項目が限定的で、初期設定もややテキトー気味。

兎にも角にも低価格でHDR画質に特化していて、おおよそのゲーミングモニターが提供している機能性に欠けています。HDMI VRRすら非対応です。

それでも一般ウケが良いと予想される「VA + Mini LED」が4万円台から買えるのは、HDRゲーミングの間口を広める意味で大きな役割を果たしそうです。

「KTC M27T6」の用途別【評価】

| 使い方 | 評価※ |

|---|---|

| FPSやeSports(競技ゲーミング) 最大180 Hz対応ですが、応答速度が平凡です。 | |

| ソロプレイゲーム(RPGなど) 色鮮やかで黒も締まる映像でソロプレイゲームに没入できます。 | |

| 一般的なオフィスワーク 文字がそれなりにクッキリと見え、完全なフリッカーフリーに対応。「sRGB」モードはグレースケールがズレていますが、色温度の調整でかんたんに修正できます。 | |

| プロの写真編集・動画編集 プロの写真編集や動画編集に耐えうる広大な色域と輝度を備えるものの、「DCI-P3」と「Adobe RGB」モードがまったく合ってません(ΔE > 2.0)。「BT2020」も含め、自分でキャリブレーションが必要です。 | |

| HDRコンテンツの再現性 Display HDR 1400認証を突破できる超強力なHDR性能です。Mini LEDモニターとしても非常に明るく、輝度の安定性に優れます。明るさ(PQ EOTF)がややズレてるものの、全体的にHDRコンテンツの再現性が高いです。 |

※用途別評価は「価格」を考慮しません。用途に対する性能や適性だけを評価します。

2025年4月時点、KTC M27T6の実売価格は約4.8~4.9万円です。

当ブログ「ちもろぐ」限定の割引クーポン「10CHMLOG」を入力すると、さらに10%割引されます。

割引クーポン適用で約4.3万円です。

他のKTCモニター製品と同じく、M27T6も楽天市場やYahooショッピングで取り扱ってないため、Amazonセールと割引クーポンの併用がベストです。

HDR 1400認証モデルが4万円台に降ってきた

以上「KTC M27T6 レビュー:たった4万円台で買える激安HDR 1400【Mini LEDゲーミングモニター】」でした。

KTC M27T6の代替案(他の選択肢)

現時点で、KTC M27T6の代替案は少ないです。かと言って何も紹介しないのも切ないので、いくつか候補を紹介します。

もっとも魅力的な代替案が「TITAN ARMY P275MS+」です。

定価は1万円ほど上がりますが、最大320 Hzまで伸び、応答速度が速い量子ドット + Fast IPSパネル搭載。

Mini LED(1152ゾーン分割)バックライトでエリア制御も対応し、筆者の実測テストでDisplay HDR 1000に合格できる性能をきちんと確認済み。

選べる3つのHDRモードがあり、そのうち1つが恐ろしく高精度に校正済みで、箱から出してそのまま使えます。

映像美だけでなく競技性も攻めています。最大320 Hz対応、本物のHDMI 2.1(48 Gbps)ポートにより、PS5やSwitch 2対応もパーフェクト。

FPSゲームで重視される残像感の少なさを改善する、黒挿入モード「DyDs」に対応し、ASUS ELMB Syncに匹敵するクッキリさと明るさを実現します。

WQHDでおすすめなゲーミングモニター

最新のおすすめWQHDゲーミングモニター解説は↑こちらのガイドを参考に。

WQHDでおすすめなゲーミングPC【解説】

予算に余裕があれば「RTX 5070」を搭載したゲーミングPCがおすすめです。

平均的にRTX 4070 Ti相当、相性の良いゲームならRTX 4070 Ti SUPERすら超えるゲーム性能を発揮でき、WQHDゲーミングモニター用にコスパよし。

おすすめなゲーミングモニター【まとめ解説】

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

レビュー評価【特におすすめ】

レビュー評価【特におすすめ】 レビュー評価【おすすめ】

レビュー評価【おすすめ】 レビュー評価【目的にあえばアリ】

レビュー評価【目的にあえばアリ】

値段を考えればS評価だな。凄すぎ。

「HDRモニター」としてはSランクです。

WQHDのレビューうれしい…うれしい…

今更感はあれどフルHDのレビューはもうあんまりやらないですかね?

Nintendo Switch 2が出たらフルHDレビューも増えるかもしれない。けど、WQHD~4Kと比較して不人気なジャンルになってきてて、積極的にやるモチベが湧いてこない現状です。

ちなみに、レビュー予定のフルHDは「EX251」「Amazon Basic」「Cocopar」の3機です。時間ができたら書きます。

ちもろぐさんのメイン読者層はゴリゴリハイスぺ多いでしょうから

4K/FHD480hz切り替えできる奴に行く来そうなので

構想考えていただけてるだけありがたいです。

QHD360hzに落ち着いたわ

レビューありがとうございます。

普及価格帯にHDR特化型が増えてHDR界隈が盛り上がればいいなと思います。

4K32インチのHDR向けに今後期待の星はありそうでしょうか。最近32インチ製品レビューがないなと思っての質問です。

今現在32M2Vを使っている都合、27インチに戻れない身体になっているため…

32インチVA HDR1400 応答速度悪くないものがあれば検討したいなと考えてます。

HDMI VRRがないからSwitch2用モニターとしては使いづらいですかね?

Switch2はTVモードではVRR非対応って説がありますけどね。海外公式の仕様表からTVモード時のVRR対応の表記が修正で消されたってことで。

日本のの仕様表では本体画面の機能で可変リフレッシュレート対応はあるけど

映像出力のほうには120fps対応(とHDR10)だけでVRRに関する記載なし。

レビュー詳細が、いつも参考になってて、本当に助かります!!

HDR起動時の画面輝度設定がデフォルトで100なので眩しくて弄りたい反面あまり弄るとHDRの美しさが損なわれる気がしてどう設定すべきか難儀しています

皆さんはどうしていますか?

使ってるのこれじゃないけど60%あたりにしてるよ

部屋や屋外の明るさによってディスプレイの明るさを適宜調整するでしょ?同じことだよ

私は明るくて目が耐えられなかったので明るさ10くらいから徐々に慣らしています

最近27インチの価格破壊が凄まじいけど、似たようなスペックの32インチ4Kが10万近辺から降りてこないのはなんでだ

HDRとブラックイコライザーの機能を同時にONにできますか?

片方ずつしか使えないモニターって結構あるので気になってます

ips量子ドットのm27p6より色域広いの不思議だな

黒が黒いのは分かるけど白よりの部分が白飛びしてそうに見えるのは撮影環境の問題で実物は綺麗ですか?

いつも素晴らしいレビューをありがとうございます。

ご存知かもしれませんが、今回レビューしてくださった製品と似たコンセプト(VA+miniLED,ゲーミング機能少)で、HDR性能が少し低い(HDR1000,調光エリア336)、AOC Q27G3XMNというのがアメリカで売られていて、こっちは更に安くて、日本円に直しても3万円台($267)です。実際に使っていますが、OSDが使いにくい以外は満足できる性能で、実測レビューサイトでも評価が高いです。

ちもろぐさんにM27T6と比較してもらったら面白いと思うのですが、AOCのは日本じゃ販売されなさそうですかね…

最初期購入以外実質数千円の損って考えしちゃうからレビュー見てから買う派には向かないメーカーだわ

41789円+ポイント還元で買えたのが最安だと思われるので、参考までに。

今、限定80台セールやってて、その価格(41789円)で買えましたわ。

このモニター出た当初50800円くらいだったはずなのでレビューが出た今の方が安いですよ

返信で教えてくれた皆さんありがとう!お得に買えたよ!!!

うわぁ安い

現状amaznだと店舗とちもろぐのクーポン併用で45,080円ですね。

こういう特定の機能に全振りした商品はモニターに限らず大好きです。

Display HDR 1000のモニターを使っている身としてはHDR対応モニターの価格帯が落ちてきてHDR対応コンテンツが増えてきてくれればよいなとは思います。

話は変わりますがminiLEDと比べてOLEDは中々値段が落ちてきませんね・・・

IntehillのF13NAが13インチのモバイルモニターながら1万円台で話題になりましたが通常の27インチ前後になると値段が跳ね上がる始末

サイズが大きくなると相応に製造コストも跳ね上がるのですかね

4kやWQHDにそもそもゲーム性能なんて求めても

競技ゲームなら24インチのFHDでいいからね

HDR全ぶりはむしろ良いと思う

IPSよりVAの方がHDRで黒の濃さやハローの出にくさが優秀なのはもちろん、SDRでも白浮きが少ない分黒以外の色の発色もくっきり綺麗になるので、視野角に問題の出ない設置方法であればVAの方が優秀なのに選択肢が少ないのが不満でした。今後もっと増えてくれれば嬉しいです

ゲーム用としては間違ってもおすすめ出来ませんが、現代のVAパネルを試してみたい方には価格込みでありです。

ただ本命として使うならTCLのほうが絶対に良いです。あくまで「お試しとして」なら(再度になりますが)価格込みでありです。逆に言えばそれ以外に目立った利点はありません。ちもろぐさんの評価にも納得です。

このモニターってPS5のVRR機能には対応してるんだろうか?

もししてるならスト6用に欲しいな

なんでもVRR機能をオンにすればラグが解消されてPCとさほど変わらない感じになるみたい

windowsの設定で、

「ディスプレイの詳細設定」→「ディスプレイの情報」を確認すると、「HDRの認定 検出されませんでした」と表示されていますが、こちらは正常な動作なのでしょうか?

うーん…MiniLEDで輝度ムラから開放されるのはいいですが

あまりにもそれ以外の足回りが悪いならもう1万出してLDQ271JAB買ったほうがいい気がするなあ…応答速度で弱すぎるVAパネルってのも

今なら¥42,983だね。

KTC M27P6どっちがおすすめですか?

Hello and Thank you for the review, I’m a big fan from overseas. In HDR RGB Balance the image says MOBIUS EX271Q. Is this an error with the name?

えっ…クーポン込みで今Amazonで3万5千で手に入るんだが…。何故か誰も触れてないんだけどなんでだ??

ポイントとクーポン込みだと3.2万だね

流石に安過ぎ

Switch2で使うには若干性能足りてないけど安すぎたので購入

こちらの記事も参考にさせていただきました!ありがとうございます!

クーポン使えなくなってる?入力してもエラーになる…

プライムデーセールで買って今日届いた HDR性能が本当に高くて満足!

考えてみれば当然なんだけど、視野角の狭さが横方向だけじゃなく縦方向にも効いてくるの地味に盲点だった(椅子の高さを変えると色が変わってしまう) ちょっと気にはなるけどじっとしてたらまあ

Great Review!

アリエクでクーポンとポイントサイト合わせれば3万円程

Amazonで49980円からタイムセールで1万円引きでAmazonポイント500がダブルになって1000円相当で実質38980円で買えました。今まで使ってたのがVAでHDR対応だけど8bitで公称500NITS+-10%だったが、それよりずっと明るく鮮やかでちょっと眩しかったが部屋の明るさの方を調整したら、いい感じになった。60Hz超えのゲーミングモニター初めてだけど、たしかにヌルヌルだ。GPUのせいか今やってるゲームだと180Hzまでいかんでピークで140FPSぐらいだったせいか120Hzに設定落とした時のが安定して見やすい気がする。

ブラックイコライザーをオフっても白飛びしてる感じがしてそれが気になって結局手放しちゃったな

あと視野角の悪さが許容できんかった…(真正面で70cm離れれば気にならない)

レビューありがとうございます。

ソロプレイゲーム(RPGなど)と一般的なオフィスワークの兼用として、HDR1000クラスかつ色再現性の高いモニターを探しており、非常に参考になりました。

購入検討にあたり、以下の2点について追加で教えていただけますでしょうか。

1. ユーザー設定適用後の改善値について

記事内で紹介されている「ユーザー設定」で調整を行った場合、標準モードの計測値と比べて、ΔEやガンマ値は具体的にどの程度改善されましたでしょうか?(もし実測データや目安があればご教示いただけると幸いです)

2. HDR時の色温度調整について

HDR表示中に、OSDメニューから色温度(白点)の変更は可能でしょうか?

(可能な場合、その調整範囲や仕様についても知りたいです)

アリエクのブラックフライデーで32311円で買いました。しかも日本のAmazonから発送され3〜4日で届いたと思います。用途が合えばコスパ最強かなと。