ちもろぐで過去にレビューしてきたOLED(有機EL)ゲーミングモニターは軒並み定価10万円超が多いですが、今回レビューするKTC Monitor製「G27P6S OLED」は、なんと8万円台です。

条件付きのOLED焼き付き保証が3年も付属しながら、8万円台から買えるため、価格にハードルを感じていたゲーマーにとって結構アリな1台かもしれません。

(公開:2025/5/25 | 更新:2025/5/25)

「KTC G27P6S OLED」はどんなゲーミングモニター?

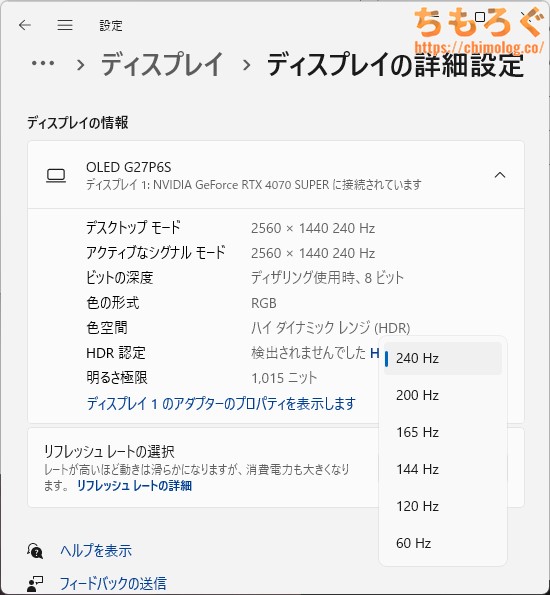

- WQHD(2560×1440)で「最大240 Hz」

- LG Display製「W-OLED」パネル採用

- HDR True Black 400認証の明るさ

- OLEDパネルで最長クラス「3年保証」

「KTC G27P6S OLED」は、減価償却が進み原価が安くなりつつあるLG Display製W-OLEDパネルを使った、最大240 Hz対応のOLEDゲーミングモニターです。

似たようなスペックの大手メーカー製がざっくり9万円前後なので、コストパフォーマンスが強みです。

| KTC G27P6S OLED | |

|---|---|

| パネルタイプ | WQHD(2560×1440)で最大240 Hz W-OLEDパネル(27インチ) |

| 応答速度 | 0.03 ms (G2G) |

| 主な機能 ゲーマー向け |

|

| 調整機能 エルゴノミクス |

|

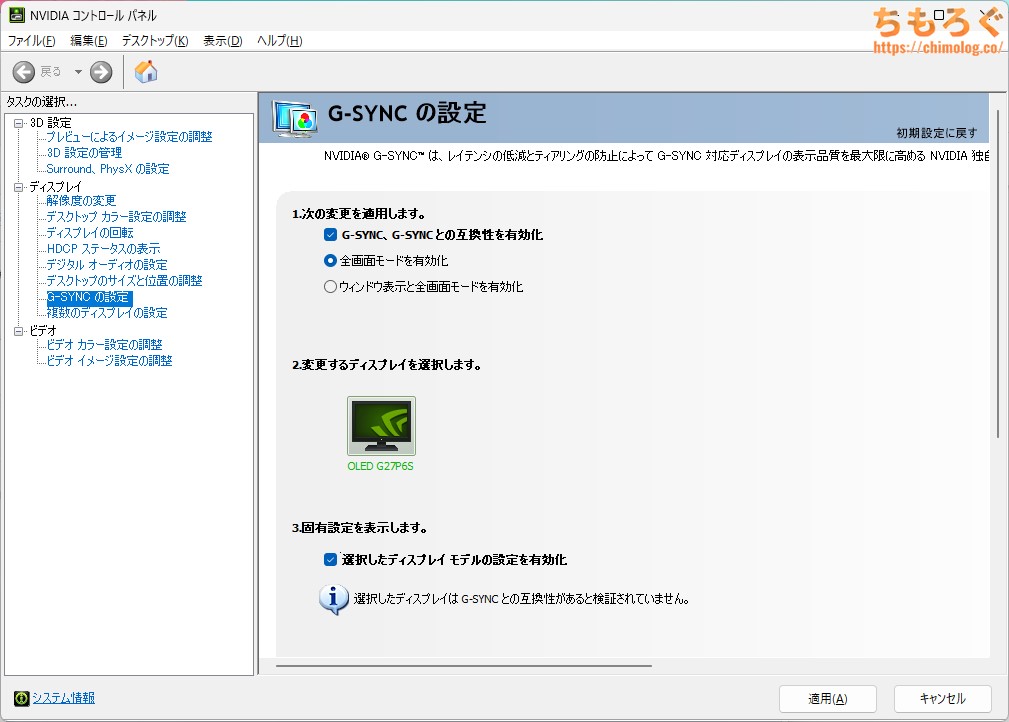

| VRR機能 | Adaptive-Sync ※G-SYNC互換モード対応 |

| 参考価格 ※2025/5時点 |  |

| Amazon | |

| KTC G27P6S OLED | |

|---|---|

| 画面サイズ | 27インチ |

| 解像度 | 2560 x 1440 |

| パネル | W-OLED (DCI P3カバー率:97%) |

| コントラスト比 | 1500000 : 1(SDR) 1500000 : 1(HDR) |

| リフレッシュレート | 240 Hz (2560 x 1440) HDMI 2.0 : ~240 Hz DP 1.4 : ~240 Hz |

| 応答速度 | 0.03 ms (G2G) |

| 光沢 | ノングレア |

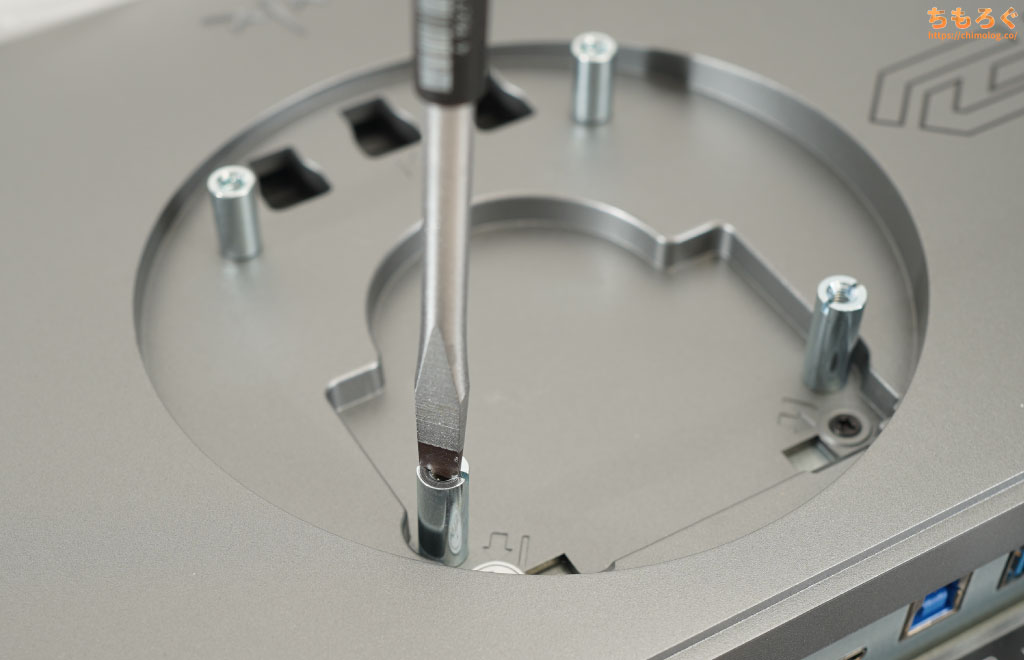

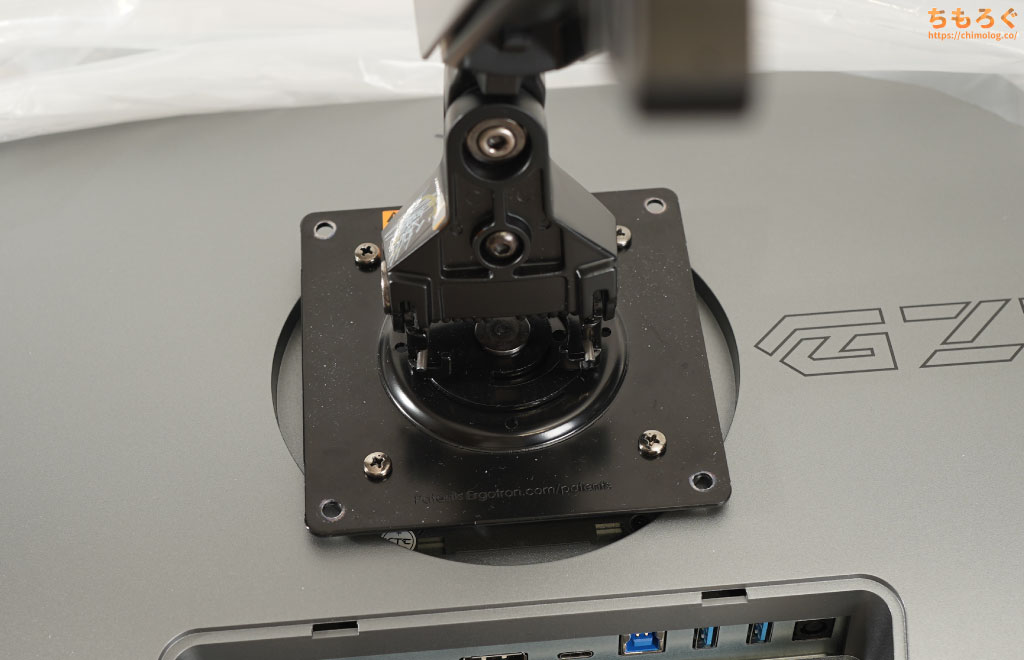

| VESAマウント | 75 x 75 mm |

| エルゴノミクス |

|

| 主な機能 |

|

| HDR対応 |

|

| 同期技術 | Adaptive-Sync ※G-SYNC互換モード対応 |

| スピーカー | ステレオ(5W x2) イヤホン(3.5 mm)端子あり |

| 主な付属品 |

|

| 寸法(実測) | 616 x 547 x 211 mm |

| 重量(実測) |

|

| 保証 | 3年保証 ※交換保証も36ヶ月間 |

大量生産から約2~3年が経過しつつあるLG Display製の「白色有機EL(W-OLED)」パネルを採用し、タイムセール定価で8万円台を実現したコスパの良さが他社に対する最大の強みです。

いくら安くても保証が弱ければ意味がない・・・と思いきや、他のKTC Monitor製と同じく、G27P6S OLEDも3年交換保証に対応します。

OLEDパネルに特有の焼き付きも条件付きですが、一応3年保証に入ってます。OLEDケア設定を標準のまま、かつ連続4時間以上の通電をしなければ保証対象です。

同じ画面でうっかり放置しても、標準のスクリーンセーバー機能が発動して連続通電は止まります。よっぽどハードな使い方をしない限り、焼き付きが保証される確率は高いです。

ただし、ドット抜けが保証対象かどうかは不明です。もし気になって仕方がないドット抜けに遭遇したら、上記メーカーサポート(support@ktcplay.com)に相談してみてください。

KTC G27P6S OLEDの画質をレビュー

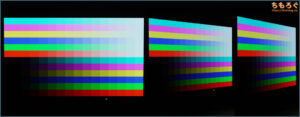

(初期設定はかなり青白い)

KTC G27P6S OLEDの初期設定の画質は青白く歪んでいます。

青白いグレーを好むアジア圏でも、さすがに違和感を覚えてもおかしくないレベルで青白いです。

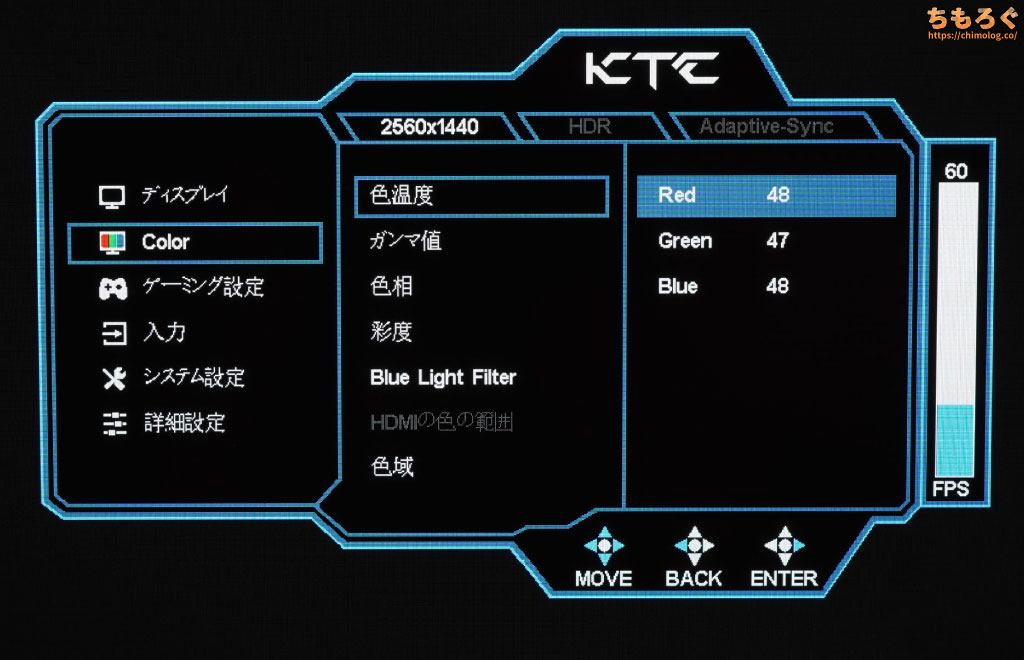

キャリブレーター(測定機材)を使いながら、モニターの色を標準規格の白(D65)に調整します。

キャリブレーターで測定しながら、モニター側の設定(OSD)を手動で調整しました。

- モード:ユーザー

- 明るさ:100

- 色温度:ユーザー

- 赤:48

- 緑:47

- 青:48

- ガンマ:ガンマ2.4

- ブラックスタビライザー:70

以上の設定で、ニュートラルな色温度(白色)である6500Kにおおむね調整できます。好みに合わせて青色を少し強くしても大丈夫です。

画面の明るさは好みに合わせて調整してください。明るさ100%だと約250 cd/m²くらいでほどほどの明るさです(個人的な好みの350 cd/m²にどうやっても届かない)。

青白い色合いを修正し、標準規格(D65)の白色におおむね一致しました。初期設定で潰れていた黒色階調(ブラッククラッシュ)もマシな仕上がりです。

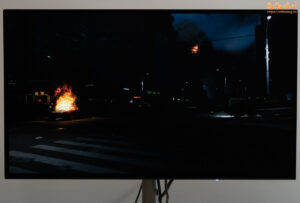

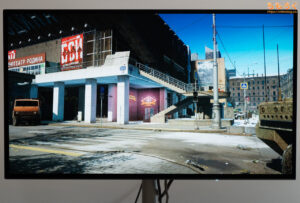

参考写真と比較写真でざっくり画質を見る

(sRGB:ΔE = 4.61 / 色温度:6707K / 輝度:254 cd/m²)

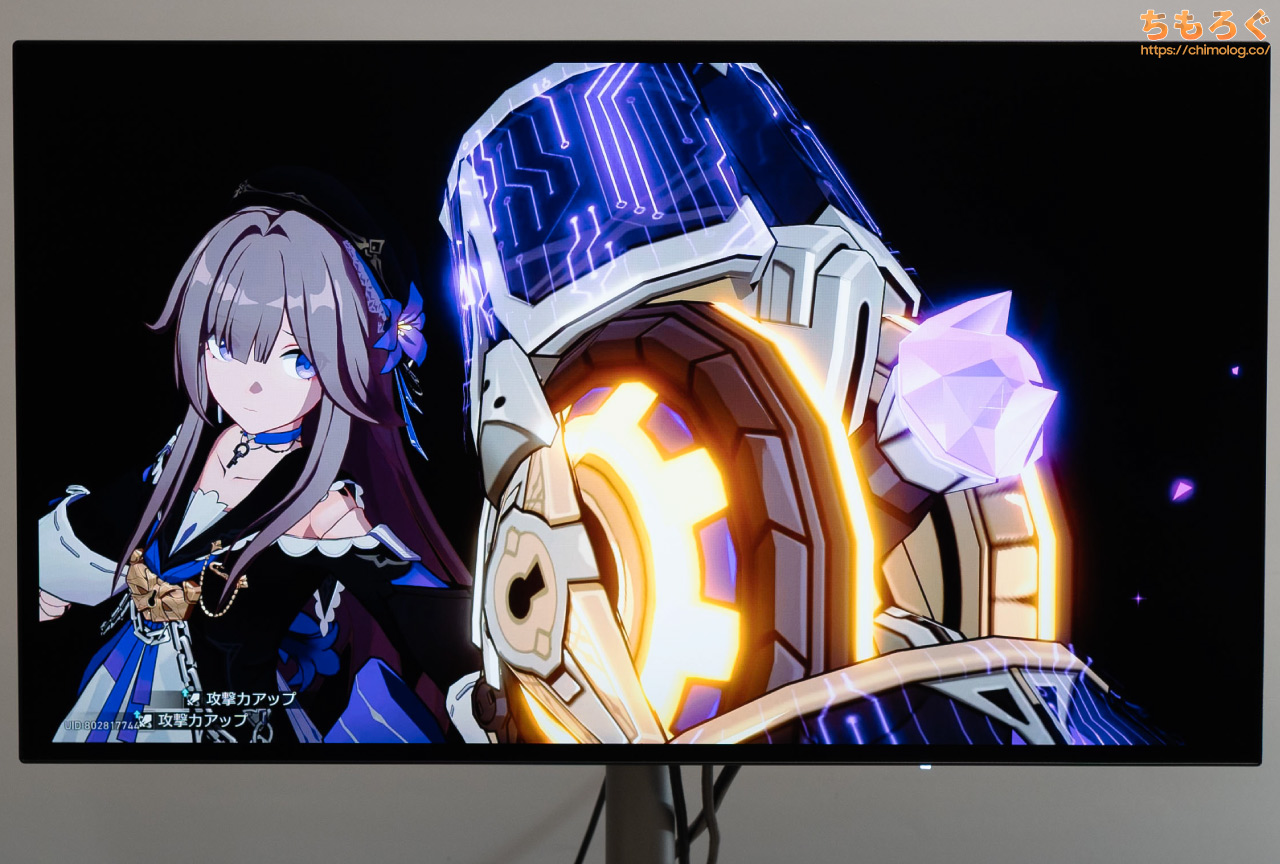

Youtubeやアニメ、FPSゲーム(タルコフやOverwatch 2)、RPGゲーム(原神や崩壊スターレイル)をKTC G27P6S OLEDで表示した例です。

AHVAやNano IPSなど高級な液晶パネルに負けない鮮やかな画質です。最大100万:1を超える驚異的なコントラスト比による深い黒色表示で、映像の立体感も増します。

ただし、最近増えつつある「量子ドット」を使った液晶やOLEDパネルほどの鮮やかさは感じられず、平均的な液晶パネル(Fast IPSなど)から乗り換えても画質の差に気づきづらい可能性が多少あります。

色が狭い古い液晶パネルから乗り換えるとかんたんに鮮やかさに気づきます。

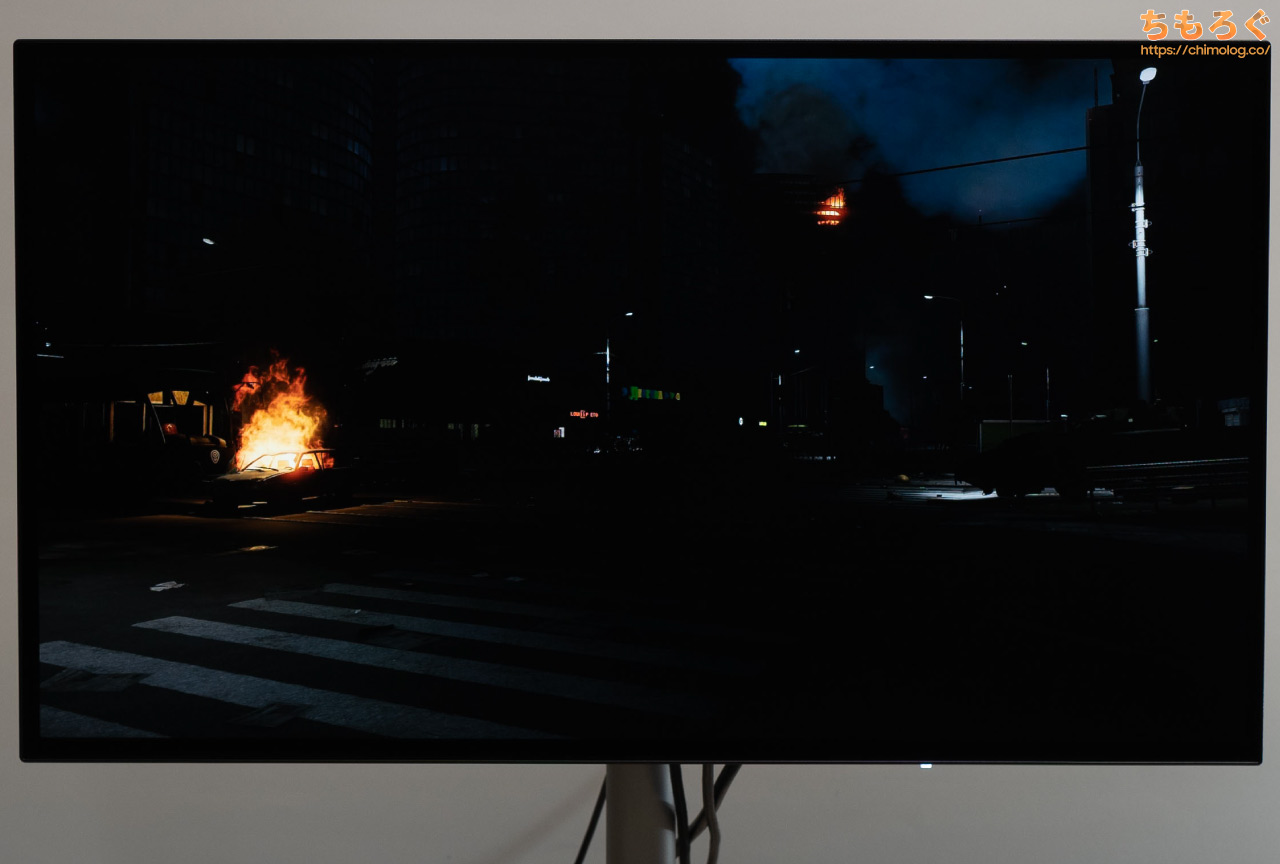

(コントラスト比10万:1のテスト画像)

OLEDパネルは完全な黒色を表示できるから、コントラスト比が非常に高いコンテンツでもきちんと再現可能です。

高コントラストのテスト用に作った画像も表示させれば・・・このとおり、黒が完全に真っ黒に表示されます。明るい部分と暗い部分の「差」が飛躍的に拡張され、立体感のような錯覚を覚えます。

液晶パネルに対して、OLEDパネルが明確に勝っているカテゴリーが圧倒的なコントラスト比です(※Mini LED液晶を除く)。

カラフルな色彩を使ったイラスト画像(原神の★5恒常キャラ「刻晴」より)で比較。

どちらが高画質に感じるかは人それぞれ好みですが、量子ドットを使うKTC M27P6がやはり鮮やかです。鮮やかさに関して、LG製W-OLEDは量子ドット液晶に及びません。

カルト的な人気を誇るオープンワールド型FPS「Escape from Tarkov(タルコフ)」のワンシーンで比較。

いつもレビューで指摘しているとおり、このような「映えない」「無味乾燥」した映像だと、意外とパネルの性能差が分かりにくいです。

コンテンツ側のコントラスト比が低いから、OLEDパネルの強みも活かせません。パネルの性能を活かすには、相応のコンテンツが必要な可能性を端的に示しています。

コントラスト比の性能差が見えやすい、黒を大量に使ったコンテンツ(タルコフの夜間)です。

写真だと少し分かりづらいものの、黒色の深みや白浮きの度合いで、コントラスト比が約20倍以上も優れているKTC G27P6S OLEDが勝利します。

もっと比較写真を見たい方は↑こちらからどうぞ。

測定機材で「画質」をもっと深堀りしよう

2台の測定機材(X-rite i1 Pro 2 + i1 Display Pro Plus)を使って、KTC G27P6S OLEDの画質を深堀りします。

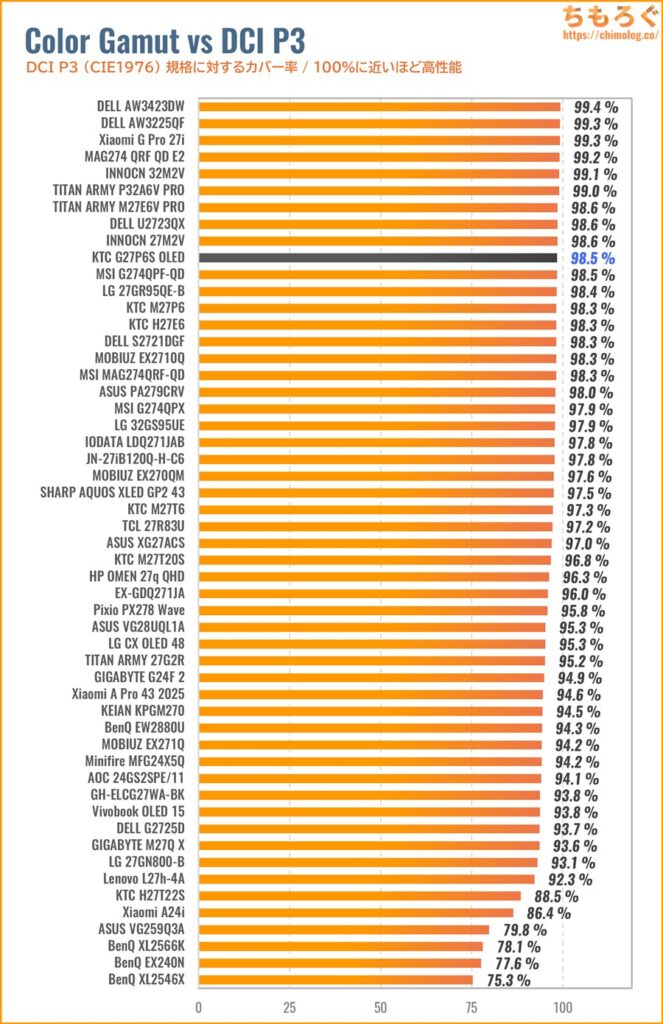

| 色域カバー率(CIE1976) | ||

|---|---|---|

| ||

| 規格 | CIE1931 | CIE1976 |

| sRGBもっとも一般的な色域 | 100% | 100% |

| DCI P3シネマ向けの色域 | 97.2% | 98.5% |

| Adobe RGBクリエイター向けの色域 | 91.3% | 96.1% |

| Rec.20204K HDR向けの色域 | 72.1% | 73.8% |

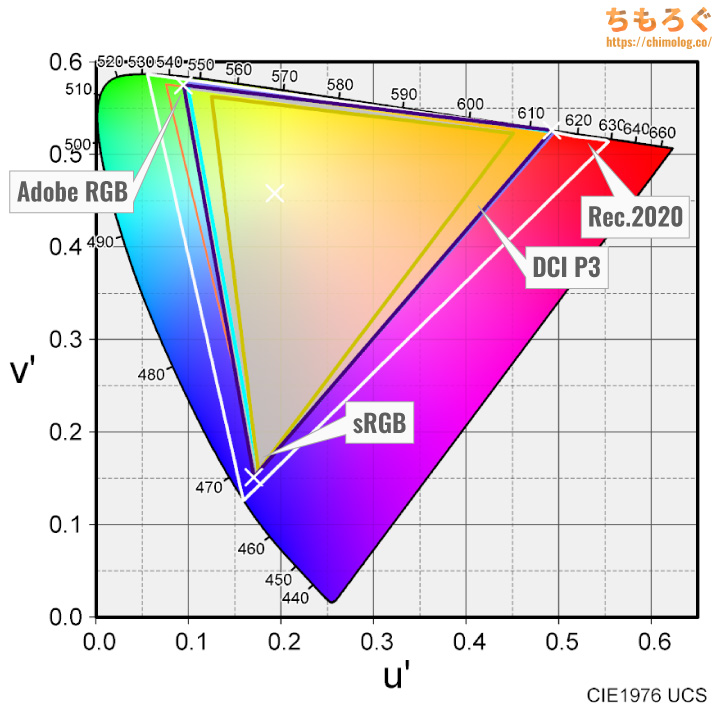

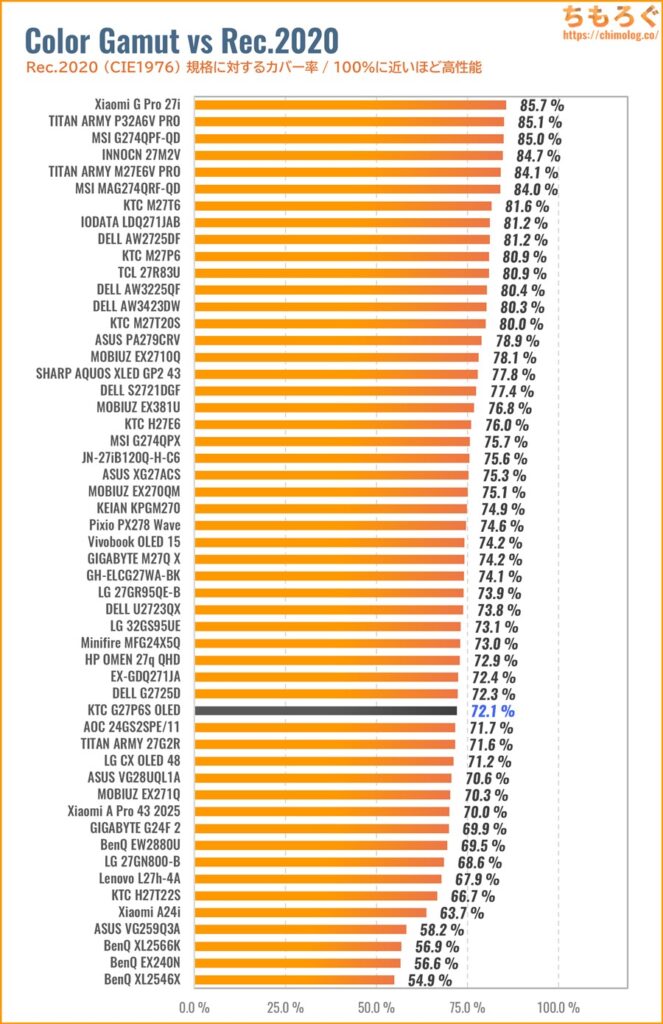

KTC G27P6S OLEDで表示できる色の広さ(色域カバー率)を測定したxy色度図です。

もっとも一般的な規格「sRGB」で100%をカバー。HDRコンテンツで重要なシネマ向けの規格「DCI P3」では98.5%カバーします。

印刷前提の写真編集で重視される「AdobeRGB」規格のカバー率は96.1%です。

過去の傾向からして、色の広さは量子ドット液晶 > 量子ドットVA = QD-OLED > 広色域な液晶 = OLED > 普通の高色域パネル > 平凡な液晶パネル > TNパネルの順に並びます。

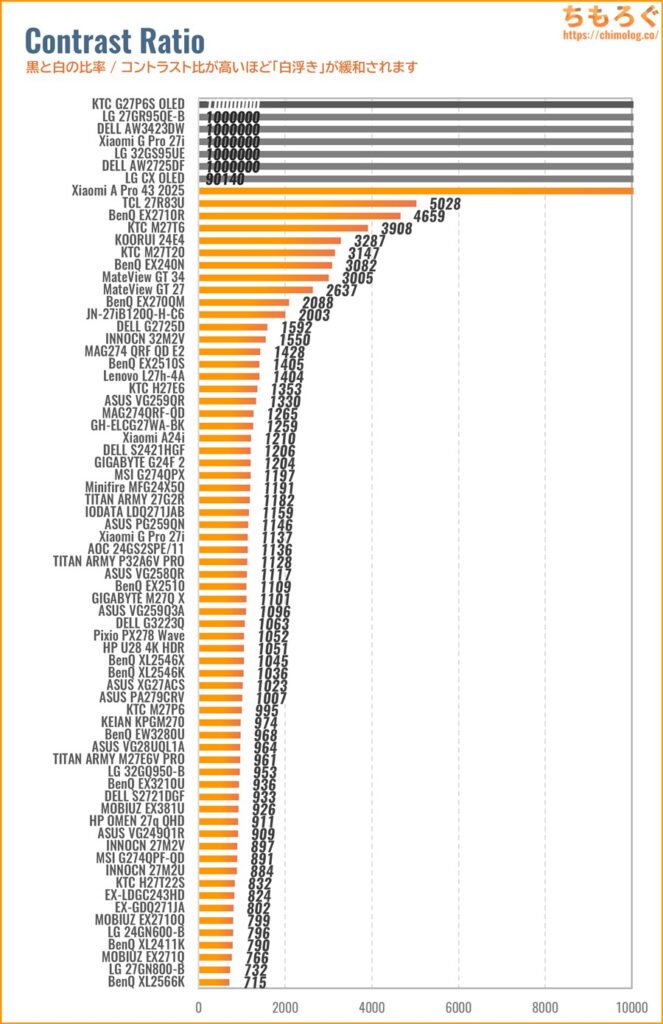

色の鮮やかさ(色の広さ)を他社のゲーミングモニターと比較してみた。

白色OLEDパネルらしく3段目のグループ(Rec.2020:70%台)に入ります。量子ドット液晶や量子ドットOLEDと比較して、約5~10%もRec.2020が狭いです。

DCI P3カバー率が100%近いため、ほとんどのコンテンツを正しく表示するのに十分な色域ですが、ゲーミングPC(Windows)でそのまま使うなら量子ドットほどの鮮やかさは感じられないでしょう。

黒色がほぼ完全な黒に見える圧巻のコントラスト感です。

| コントラスト比を比較 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

コントラスト比(実測)はInf:1(∞)です。平均的な液晶パネルの約200~1000倍も高いです。

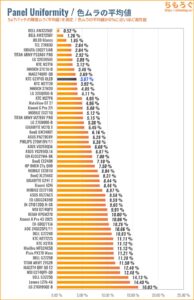

色が均一の静止画コンテンツを見ている時間が長いオフィスワークで、気にする人が多い「色ムラ」をチェック。

焼き付き防止システムや省エネ機能の影響でわずかな色ムラが発生しますが、平均的な液晶パネルをはるかに凌駕します。OLEDパネルが高画質に見える要因のひとつです。

DSE = Dirty Screen Effect

ただし、薄暗いグレー(2~5%)だと「DSE(直訳:汚い画面効果)」が頻発します。OLEDパネルは1ドット1ドットを細かく電圧制御する都合上、電圧のムラが生じやすいグレー2~5%で色ムラとして出現します。

デッサンのクロスハッチング技法で格子状に交差したような、もやもやとした模様が見えるOLEDパネルに特有の症状です。

実際に使っていて「DSE」が問題に感じるシーンはほとんどなく、画面全体に薄暗いグレーを表示するなど、特定の表示パターンでのみ目立ちます。

色ムラ(輝度ムラ)の測定結果は、平均値で3.87%を叩き出し、他社のMini LED液晶パネルに匹敵します。

実際の映像コンテンツやゲームプレイシーンで色ムラに気づく可能性が低く、画面全体に同じような色を表示するシーンで色ムラや輝度落ちに気づけるレベル。

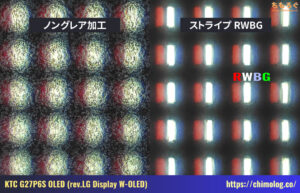

KTC G27P6S OLEDに施されたパネル表面加工は、PC用モニターで定番の「ノングレア加工(アンチグレア)」です。

ぼんやりと背景がしっかり拡散され、周囲が明るくても映り込みをかなり防いでいます。

部屋を暗くすると、映り込みがさらに軽減されます。

透過性(表面粒子の細かさ)に優れた加工が施され、映り込みをうまく防ぎながら光を反射しすぎない、ちょうどいい塩梅に調整されています。

OLEDパネルは視野角が非常に広いです。視野角が広いとされるIPSパネルよりもはるかに広大で、45°くらいの極端な角度から見ても色の変色を抑えられます(参考:液晶パネルの違いを解説するよ)。

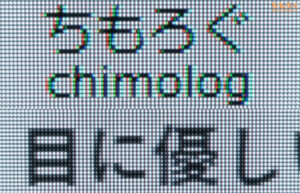

文字のドット感(見やすさ)は条件次第でクリアです。

- ドットがRWBG配列:テキスト表示に不利

ピクセル配列の拡大写真 - 画素密度が100 ppi前後:標準的なドット密度

テキスト表示にあまり相性が良くないRWBG配列パネルに、100 ppi前後のスタンダードな画素密度を備えます。

白い背景に真っ黒なテキストは、りんかくの左右に色がにじみ出す「テキストフリンジ」が発生します。密度が100 ppiだから普通に気づくレベルのフリンジです。

普通の距離感(50~60 cm)で見る分には、ドット感がほとんど目立たない鮮明なテキストです。

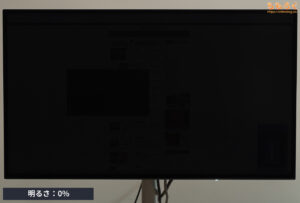

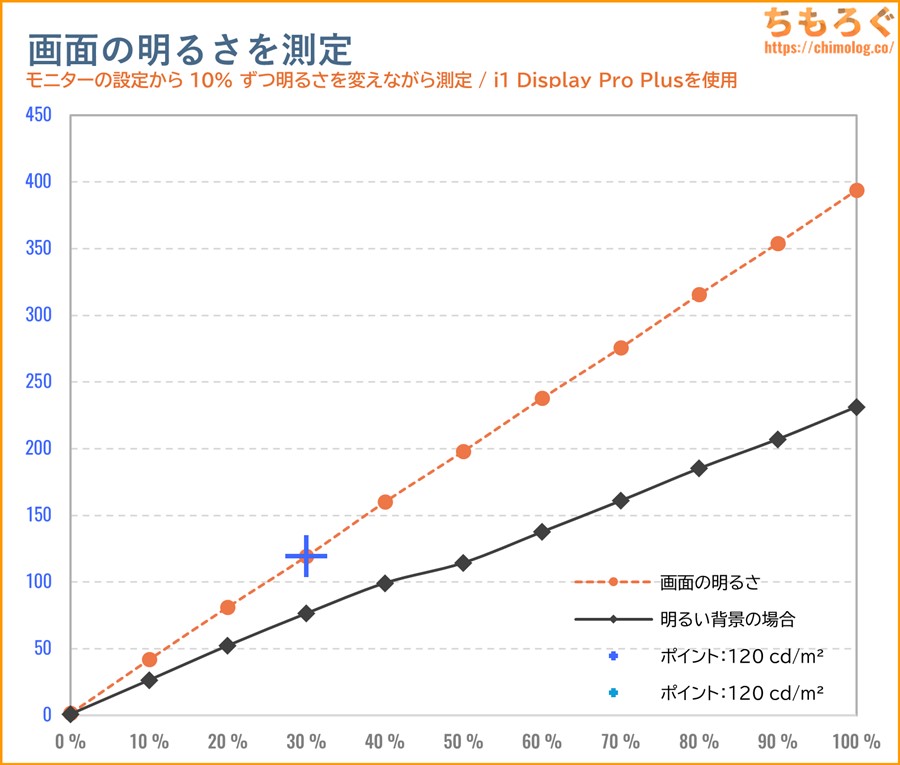

画面の明るさは表示する内容によって変動します。

黒い背景に白いウィンドウを面積比で1~25%なら400 cd/m²台、50%前後で300 cd/m²台、75%以上から230~280 cd/m²まで下がります。

面積比100%の場合、100%設定で約230 cd/m²で、SDRコンテンツを見るのにとりあえず十分な明るさです。

最低輝度(0%設定)は約1 cd/m²まで下げられるEIZOクラスの暗さですが、OLEDパネルによくある「DSE」症状のせいでモヤモヤと色むらが出てしまい実用に欠けます。

目にやさしいらしい120 cd/m²前後は設定値55%でほぼ一致します。

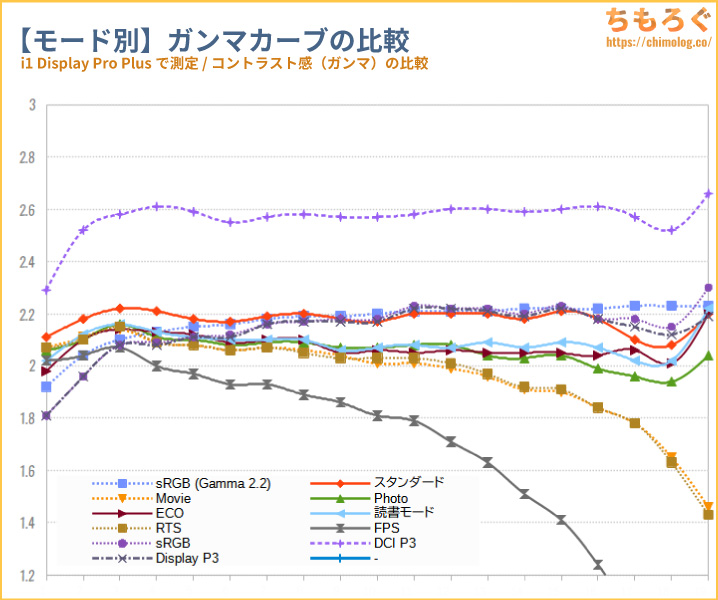

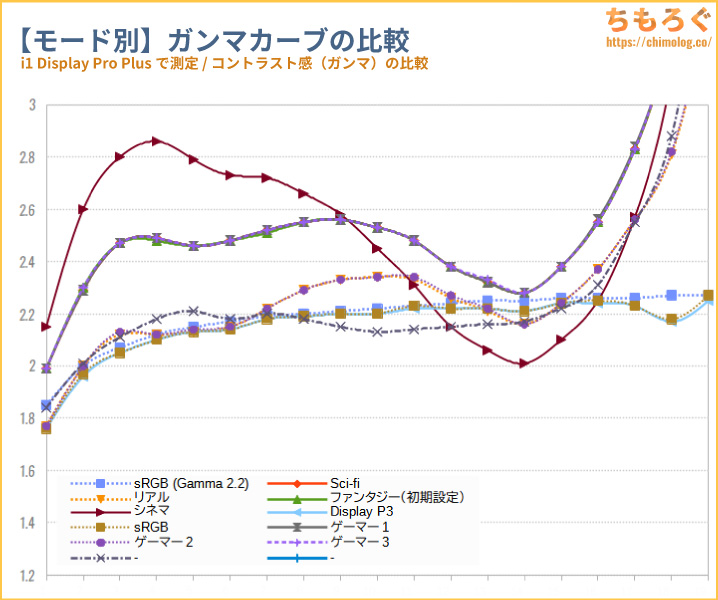

全部で「10個」あるカラーモードを比較

- 標準(初期設定)

- Movie

- Photo

- ECO

- 読書モード

- RTS

- FPS

- sRGB

- DCI P3

- Display P3

目標の基準値:sRGB(Gamma 2.2)

ガンマカーブはいわゆる「コントラスト感」に関わる数値です。

数字が大きいほど実際よりも暗く(黒く)、数字が小さいほど実際よりも明るく(白く)表示されます。

ガンマカーブを見れば、カラーモードごとの「意図」が見えてくるものですが、KTC M27PTのカラーモードはどれも意図が分かりづらいです。

おそらく「Movie」モードは白に近づくほどガンマを下げて、パッと見のコントラスト感を引き上げる狙いに思えますが、そのまま下げ続けるから白飛びが目立ちます。

MOBIUZ EX271Qに収録されているガンマカーブを見てみましょう。

Movieに相当する「シネマ」モードのグニャグニャぶりが凄いです。暗いエリアを実際よりも暗く、やや明るいエリアを少し明るく、白飛びを防ぐため最終的にガンマを一気に引き戻す「S字型カーブ」を搭載します。

過去に何十台と収録ガンマカーブの測定を続けていて、今までにS字型をまともに実装できている例はBenQ MOBIUZくらいです。

| モード | 色域 (sRGB) | 色域 (DCI-P3) | 明るさ | グレーの正確さ | 色の正確さ | ガンマ | 色温度 | コントラスト比 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標準 | 100.0% | 98.5% | 216.3 cd/m² | ΔE = 3.47 | ΔE = 3.55 | 2.18 | 7549K | Infinity |

| Movie | 100.0% | 98.5% | 301.8 cd/m² | ΔE = 3.89 | ΔE = 4.33 | 2.01 | 6708K | Infinity |

| Photo | 100.0% | 98.5% | 246.9 cd/m² | ΔE = 3.46 | ΔE = 3.89 | 2.07 | 7068K | Infinity |

| ECO | 100.0% | 98.5% | 88.3 cd/m² | ΔE = 2.34 | ΔE = 3.51 | 2.06 | 7066K | Infinity |

| 読書モード | 100.0% | 98.5% | 150.3 cd/m² | ΔE = 2.89 | ΔE = 3.67 | 2.09 | 7334K | Infinity |

| RTS | 100.0% | 98.5% | 253.5 cd/m² | ΔE = 3.68 | ΔE = 4.28 | 2.03 | 6619K | Infinity |

| FPS | 100.0% | 98.5% | 253.9 cd/m² | ΔE = 5.24 | ΔE = 5.69 | 1.81 | 6562K | Infinity |

| sRGB | 100.0% | 82.3% | 244.3 cd/m² | ΔE = 3.36 | ΔE = 1.70 | 2.18 | 6540K | Infinity |

| DCI P3 | 100.0% | 98.1% | 236.1 cd/m² | ΔE = 6.64 | ΔE = 3.04 | 2.58 | 6415K | Infinity |

| Display P3 | 100.0% | 98.0% | 239.9 cd/m² | ΔE = 1.43 | ΔE = 1.42 | 2.17 | 6653K | Infinity |

結局「ユーザー」モードのまま、筆者が紹介した手動OSD設定が一番まともです。

KTC G27P6S OLEDは、全部で10個の「カラーモード(プリセットモード)」が用意されています。

10個もモードがあるのに、モードごとのガンマカーブ変化が乏しく、明るさや色温度が変わる程度の差しか出ないです。

「FPS」や「Movie」モードのみガンマカーブに大きな変化を加えられますが、白飛びしやすいカーブを使っているから使い勝手が悪いです。

基本的に「ユーザー」モードのまま好みに合わせて調整がおすすめ、またはDisplay P3(色域制限)モードに違和感なければそのまま使っても大丈夫です。

「KTC G27P6S OLED」の規格測定レポートはこちら↓をクリックして確認できます。クリエイター向けのマニア情報だから、一般人は無視して飛ばしてください。

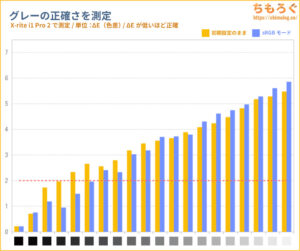

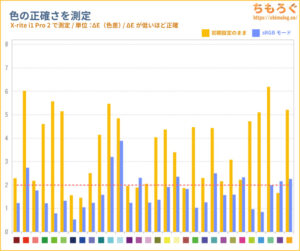

モニターの色を測定する機材「X-rite i1 Pro2(分光測色計)」と「ColorChecker Display Plus(比色計)」を使って、「KTC G27P6S OLED」の色精度をチェックします。

| 色の正確さ ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| 比較グラフ | グレーの正確さ | カラーの正確さ |

|  | |

| 使用モード | 標準 | sRGB |

| 明るさ | 216.3 cd/m² | 244.3 cd/m² |

| グレーの正確さ (dE2000) | ΔE = 3.47 | ΔE = 3.36 |

| 色の正確さ (dE2000) | ΔE = 3.55 | ΔE = 1.70 |

| ガンマ | 2.18 | 2.18 |

| 色温度 | 7549K | 6540K |

| コントラスト比 | Infinity | Infinity |

KTC G27P6S OLEDの「sRGBモード」は・・・映画マトリックスのように緑色で覆われた色合いが表示され、完全にグレースケールが合っていません。

色域がsRGBに制限されるため、色の精度はそれなりに改善されます。色の正確さは1.70(ΔE < 2.0)に収まり、グレーの正確さが2.0超(基準値オーバー)で使えないです。

幸い、sRGBモード時でもOSD設定「色温度」が開放されていて、「色温度:ユーザー」を有効化して自分で調整すれば正確さが1.5前後まで改善されます。

| 色の正確さ ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| 使用モード | DCI-P3 | Display P3 |

| 明るさ | 236.1 cd/m² | 239.9 cd/m² |

| グレーの正確さ (dE2000) | ΔE = 6.64 | ΔE = 1.43 |

| 色の正確さ (dE2000) | ΔE = 3.04 | ΔE = 1.42 |

| ガンマ | 2.58 | 2.17 |

| 色温度 | 6415K | 6653K |

| コントラスト比 | Infinity | Infinity |

「DCI-P3」モードはDCI-P3色域に制限されますが、グレースケールが緑色にズレていて機能しません。

「Display P3」モードは忠実にDisplay P3色域に制限され、グレースケールと色の正確さがΔE = 1.40前後で見事に基準値(< 2.0)を下回るマトモなモードです。

「AdobeRGB」や「BT.2020」モードは非対応でした。

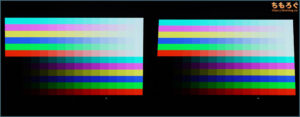

マクロレンズでパネルの表面を拡大した写真です。

LG Display製W-OLEDで典型的な「RWBG」画素レイアウトが見られます。明るさを稼ぐために白色ドットを追加した4色ストライプ配列で、赤・白・青・緑の順にキレイに並んでいます。

・・・特殊な配列ゆえWindows側のテキストレンダリングシステムが未だ対応しておらず、文字のりんかく線や、細い直線の左右がにじみ出す「テキストフリンジ」の原因になりがちです。

表面加工は透過率がやや高いノングレア加工がかかっていて、画素ドットのりんかく線をなんとか見て取れます。

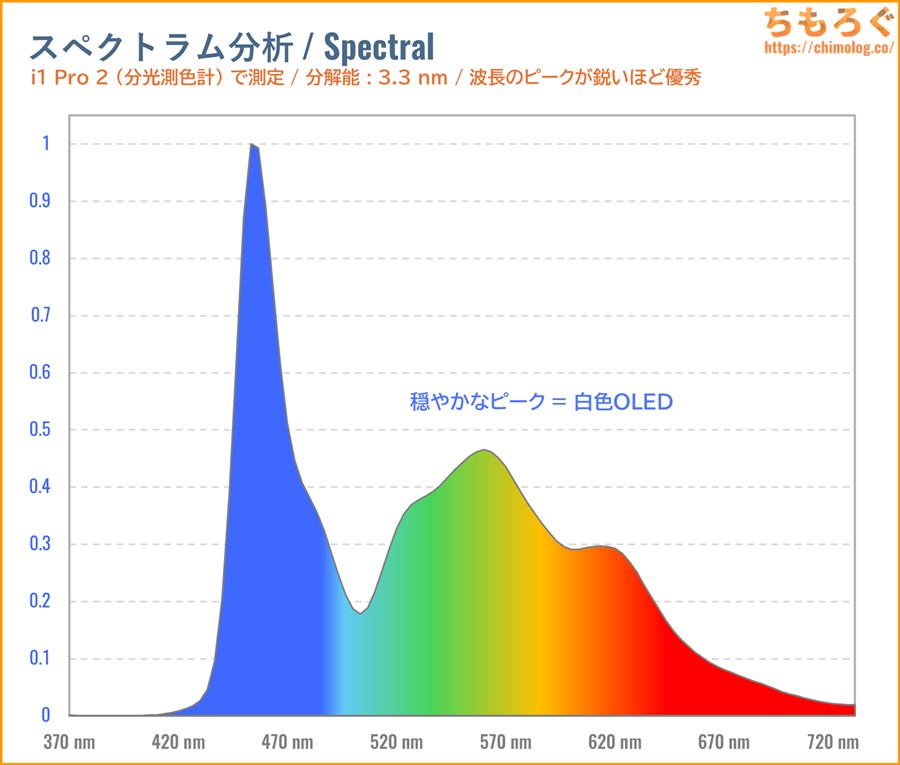

光を分析する「分光測色計」を使って、画面から出ている三原色の鋭さ(波長)を調べました。専門用語でスペクトラム分析と呼ぶそうです。

グラフを見て分かるとおり、青色だけピンッと突き立ち、緑色と赤色がなだらかに混色する「白色OLED(White OLED)」に特有の波長パターンを確認できます。

ついでにブルーライト含有量を調べたところ約32%でした。OSD設定「ブルーライトカット」を25以上に設定すると、TÜV Rheinlandブルーライト認証に必要な25%未満を達成できます。

KTC G27P6S OLEDのゲーム性能は?

KTC G27P6S OLEDのゲーム性能をレビューします。

- 応答速度

- 入力遅延

- ゲーム向け機能

おもに「応答速度」「入力遅延」「ゲーム向け機能」の3つです。測定機材を使って調べてみます。

KTC G27P6S OLEDの応答速度と入力遅延

↑こちらの記事で紹介している方法で、KTC G27P6S OLEDの「応答速度」を測定します。

| 60 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

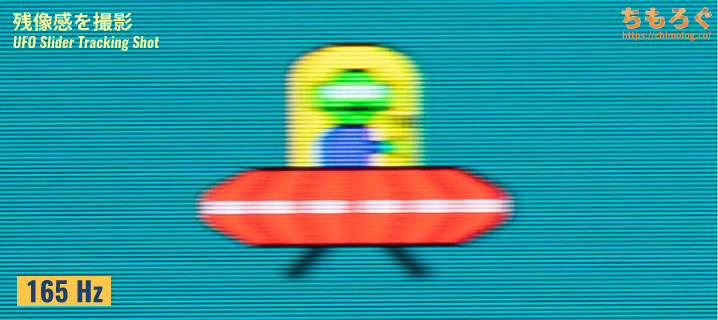

ニンテンドースイッチやPS4など、最大60 Hz対応のゲーム機で使う場合、60 Hz時の応答速度を気にします。

30パターン測定で、平均0.18ミリ秒を記録します。60 Hzに十分すぎる圧倒的な応答速度ですが、写真を見てのとおり「残像」がまだ残っています。

どれだけ応答速度が速くても、リフレッシュレートが60 Hz程度だと「ホールドボケ現象」が発生してしまい残像感が見えます。60 Hzで応答速度にこだわるメリットが少ないです。

| 120 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

PS5やNintendo Switch 2で重要視される120 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均0.18ミリ秒でした。残像感も非常に少なくクッキリです。

| 165 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

165 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均0.18ミリ秒でした。120 Hz時よりホールドボケが軽減され、残像感がさらに減っています。

| 240 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

240 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均0.18ミリ秒でした。

残像感がものすごく少ないクッキリ明瞭な映像を表示できます。視点を超高速で振ってもブレが少ないから、一瞬の視認性が重視されるeSports系タイトルで有利です。

一般的にOLEDパネルはコントラスト比の凄さに注目されがちですが、ゲーマーにとってコントラスト以上にメリットの大きい性能が「応答速度」です。

| OLED vs Fast IPS(残像感) ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

液晶パネルを約50倍以上も凌駕する0ミリ秒台の応答速度により、画面から残像を取り除く効果があります。視認性と追従性の向上に期待できます。

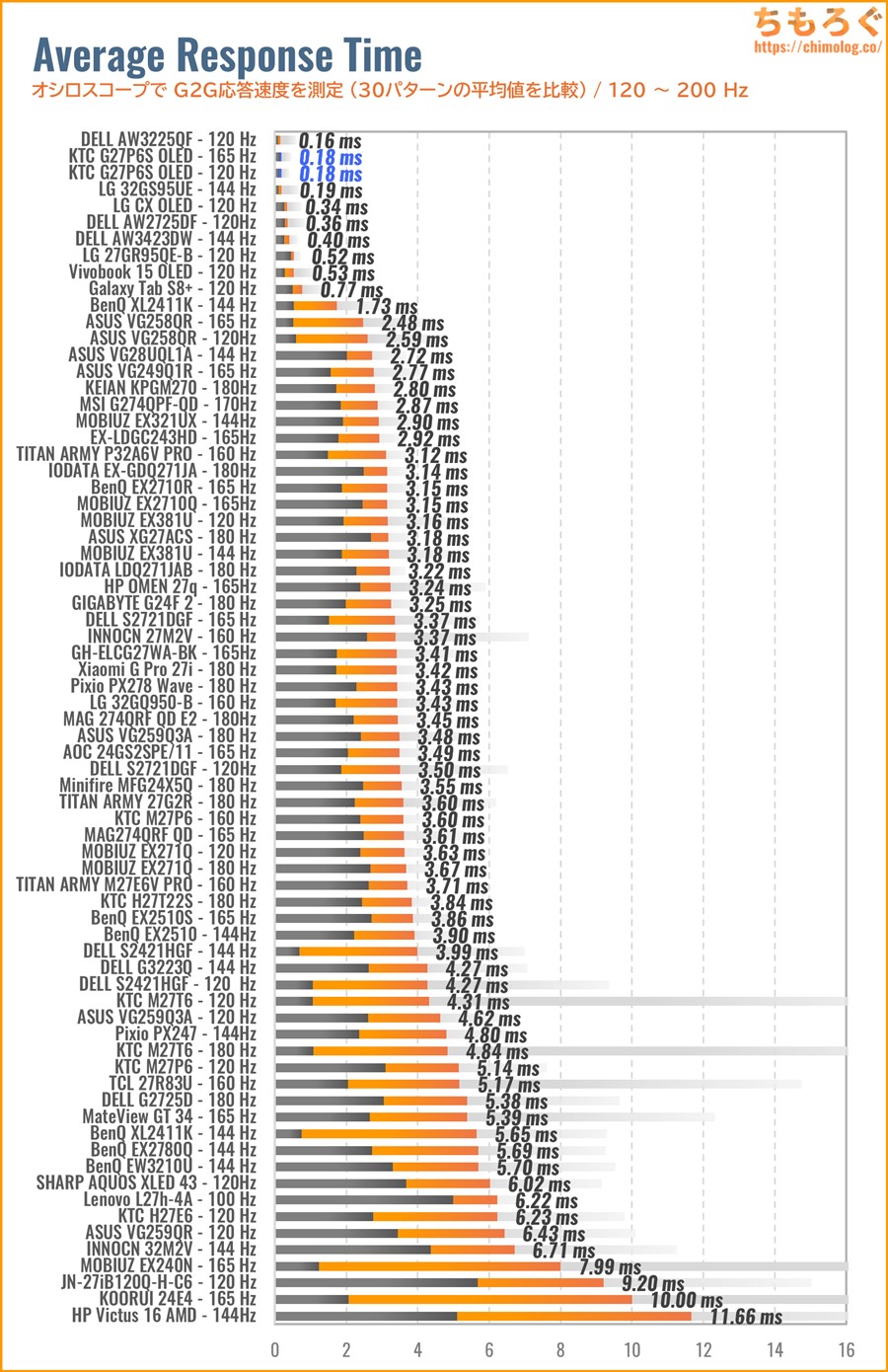

他のゲーミングモニター(120 Hz以上)と比較します。

ゲーミングモニターで主流のFast IPS系よりはるかに高速です。OLEDパネルはFast IPS比較でざっくり15倍以上も速く、液晶パネルがまったく届かない別次元の領域に達しています。

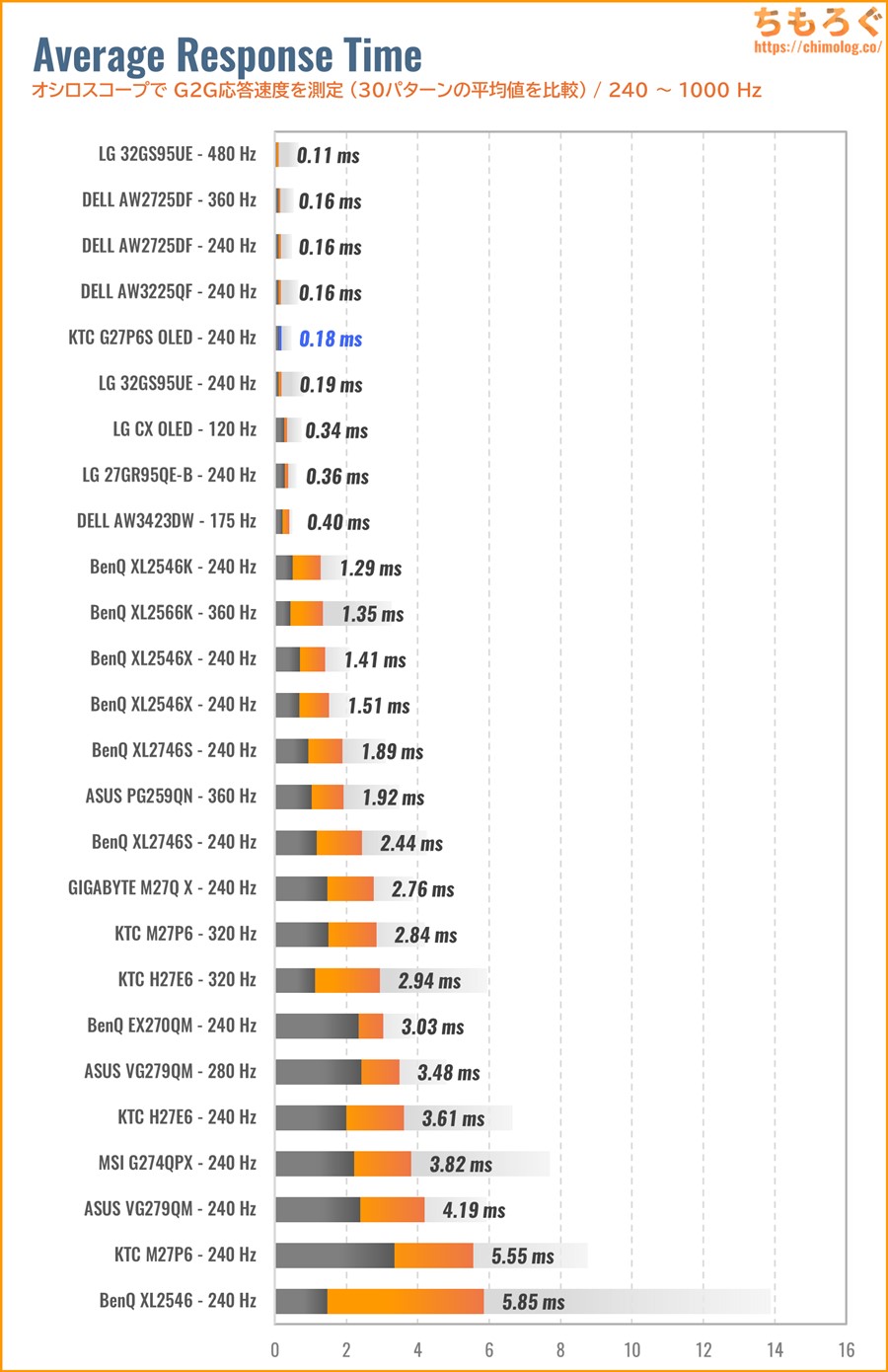

240 Hz以上を比較します。

最速級のIPSパネルを10倍以上、最速級のFast TNパネルを5~6倍も上回る圧倒的な応答速度です。

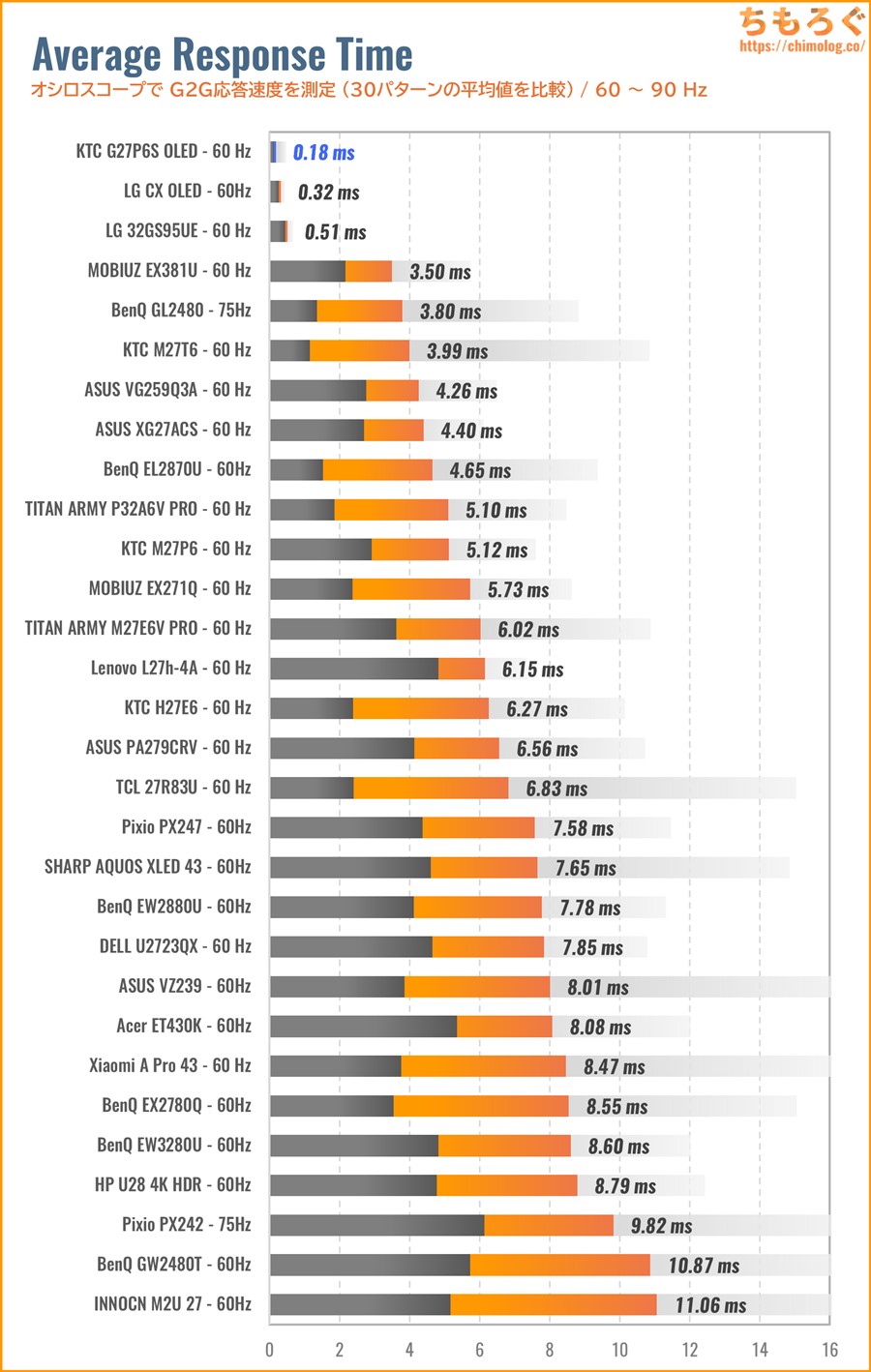

60 Hzモード時の応答速度も掲載します。

説明不要です。

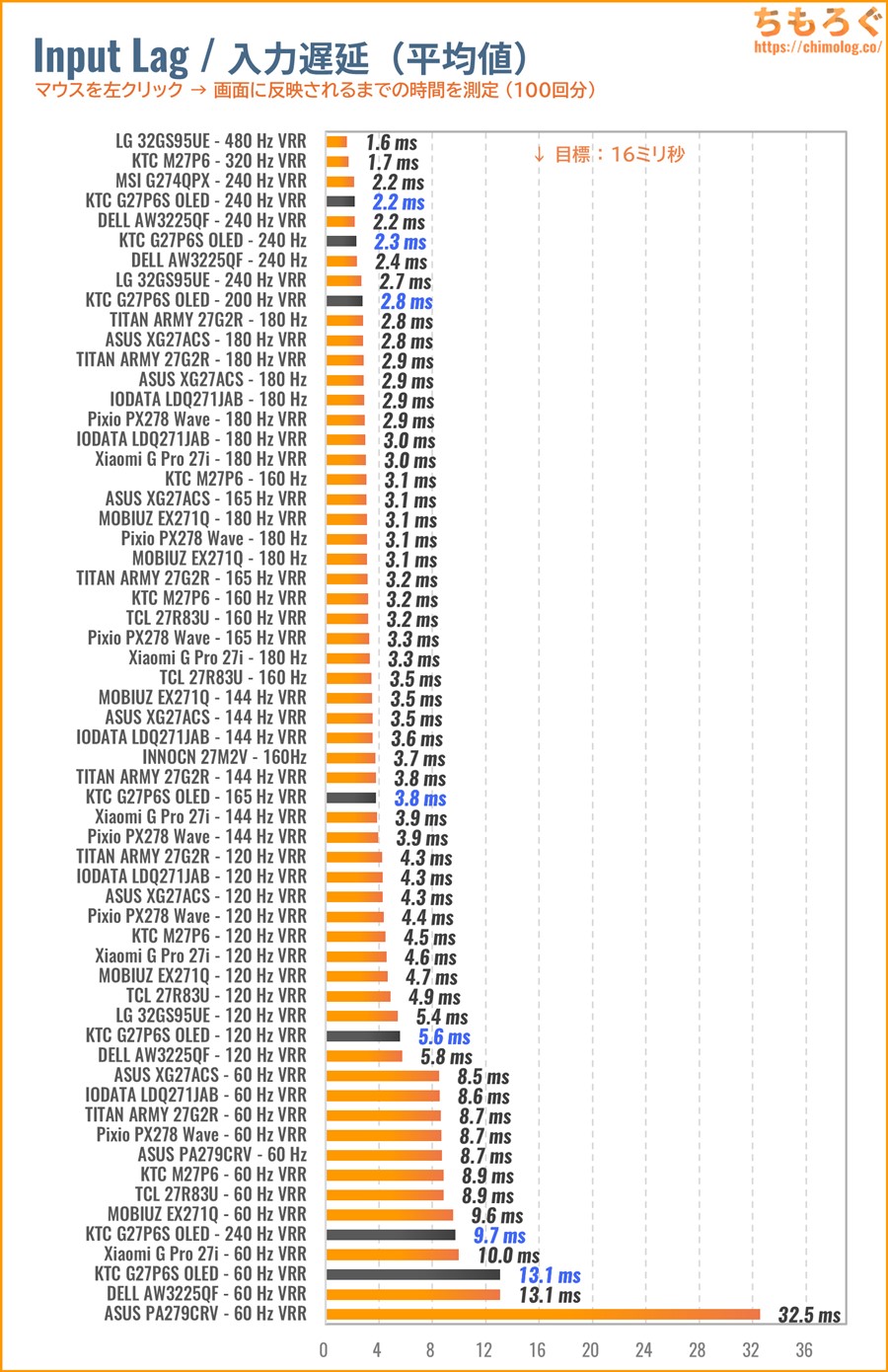

入力遅延(Input Lag)はどれくらいある?

2024年7月より「入力遅延(Input Lag)」の新しい測定機材を導入しました。

クリック遅延がわずか0.1ミリ秒しかないゲーミングマウス「Razer Deathadder V3」から左クリックの信号を送り、画面上に左クリックが実際に反映されるまでにかかった時間を測定します。

- マウスから左クリック

- CPUが信号を受信

- CPUからグラフィックボードへ命令

- グラフィックボードがフレームを描画

- ゲーミングモニターがフレーム描画の命令を受ける

- 実際にフレームを表示する(ここは応答速度の領域)

新しい機材は1~6の区間をそれぞれ別々に記録して、1~4区間を「システム処理遅延」、4~5区間を「モニターの表示遅延(入力遅延)」として出力可能です。

なお、5~6区間は「応答速度」に該当するから入力遅延に含めません。応答速度と入力遅延は似ているようでまったく別の概念です。

左クリックしてから画面に反映されるまでにかかった時間を測定し、左クリック100回分の平均値を求めます。

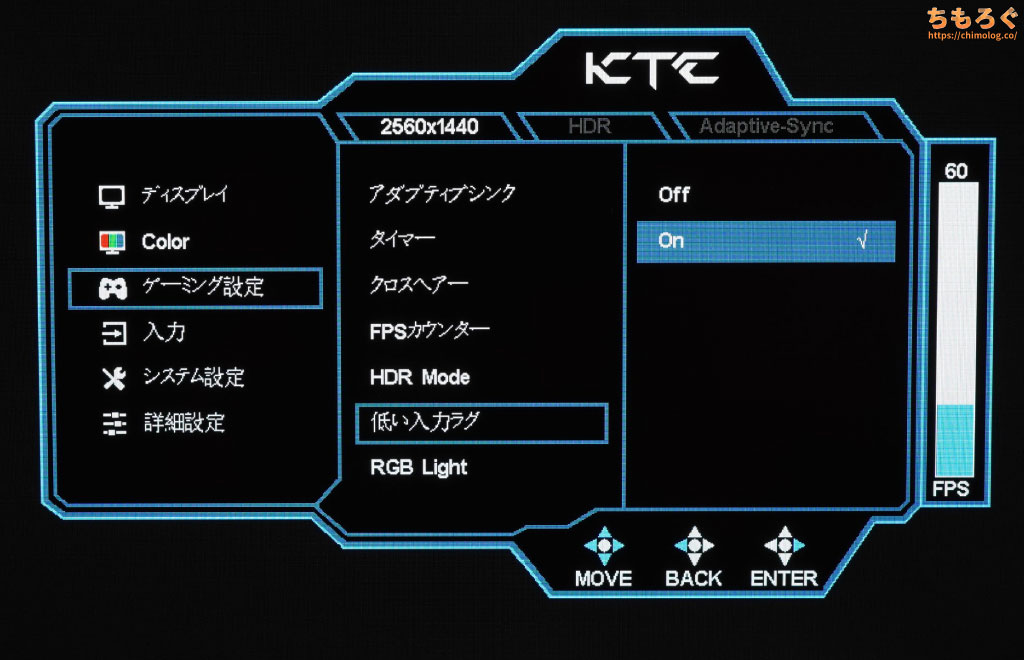

KTC G27P6S OLEDの入力遅延は「低遅延モード:オン」に限って問題なし。

240 Hz時(G-SYNC互換モード + 低遅延モードなし)で平均9.7ミリ秒、240 Hz時(G-SYNC互換モード + 低遅延モード有効)で平均2.2ミリ秒の入力遅延です。

どちらも16ミリ秒を大幅に下回っていて、ほとんどすべての人が入力遅延を体感できません。

モニターを起動したら、ゲーミング設定 > 低い入力ラグ(低遅延モード) > オン に必ず設定しましょう。

ゲーム向け機能は値段なりの内容

KTC G27P6S OLEDは4つある主要なゲーマー向け機能のうち、2つだけ対応します。OLEDパネル採用モデルで最安値ラインを狙った分だけ、機能性はかなり削られている印象です。

- 暗所補正

暗い部分を明るく補正する機能 - 鮮やかさ補正

色の付いた部分を強調する機能 - 残像軽減

残像をクリアに除去する機能 - カクツキ防止

可変リフレッシュレート機能

順番にチェックします。

暗所補正「ブラックイコライザ」モード

暗い部分を明るく補正できる「ブラックイコライザ」モードです。

- オフ

- 10~100(刻み:10ずつ)

全10段階で細かく調整できます。

設定値50がニュートラルな明るさで、60~100が明るく補正、0~40で逆に暗く補正します。暗所を明るく補正する効果はやや控えめですが、60~100まで白飛びなく使える範囲です。

肝心の効果は・・・やはり、暗所補正の本家「Black eQualizer」や「Light Tuner」に及ばない性能です。

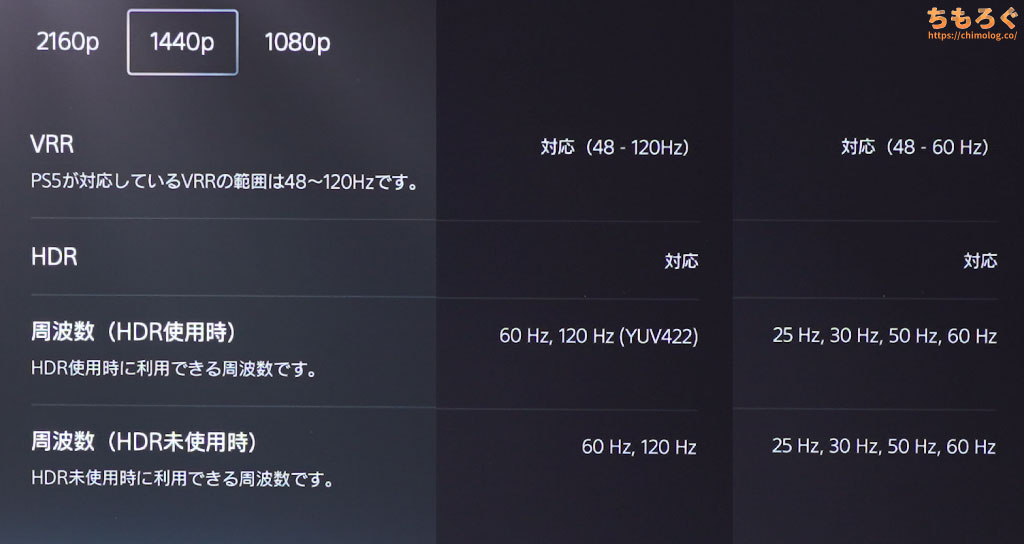

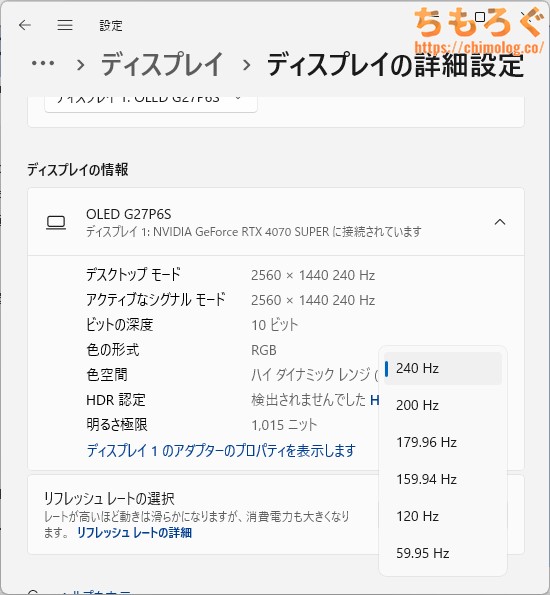

WQHDで240 Hz(PS5で120 Hz)に対応

KTC G27P6S OLEDは最大240 Hzまで、PS5で最大120 Hzに対応します。実際にPS5とゲーミングPCにモニターをつないでみて、リフレッシュレートの対応状況を確認しましょう。

| PS5の対応状況 ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| ||

| 設定 | 60 Hz | 120 Hz |

| フルHD1920 x 1080 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

| WQHD2560 x 1440 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

| 4K3840 x 2160 | 対応PS5 VRR:対応 | –PS5 VRR:- |

PS5でフルHD~WQHD(最大120 Hz)または4K(最大60 Hz)に対応します。

メーカー仕様表いわくHDMI 2.0ですが、実はしれっとHDMI VRR機能を備えているため「PS5 VRR」対応です。

PS5 / PS5 Pro / Nintendo Switch 2など。120 Hz対応ゲーム機で、実際にゲーム側が120 Hz(120 fps)で動くかどうかは、もっぱらゲーム次第です。

ゲーム側が120 Hzをサポートしていなかったら意味がありません。プレイする予定のゲームが120 Hzに対応しているか、事前によく調べてください。

| 対応リフレッシュレート ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| HDMI 2.0 (24 Gbps) | Display Port 1.4 |

|  |

| |

KTC G27P6S OLEDがパソコンで対応しているリフレッシュレートは以上のとおりです。

HDMI 2.0で最大240 Hzまで、Display Portも最大240 Hzに対応します。

レトロなゲーム機で役に立ちそうな23.98 ~ 24 Hz範囲はHDMIとDisplay Portどちらも対応せず、最低59.95 Hzにとどまります。

| VRR機能(可変リフレッシュレート) ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

フレームレートとリフレッシュレートを一致させて「ティアリング」を防ぐ効果がある、VRR機能はHDMIとDisplay Portどちらも使用可能です。動作範囲は48~240 Hzです。

LFC(低フレームレート補正)対応ハードウェアの場合は、48 Hzを下回ってもVRRが機能します。

KTC G27P6S OLEDの機能性を調査

OLEDパネルで最安値モデルの割に、意外と「機能性」が充実しています。

- エルゴノミクス

高さや角度を調整する機能 - インターフェイス

映像入力端子やUSBポートについて - ヘッドホン端子

とりあえず付いている3.5 mmアナログ端子 - 大出力ステレオスピーカー

出力5W x2の意外と使える内蔵スピーカー - OSD

On Screen Display(設定画面) - OLED焼き付き対策

OLEDパネルの焼き付きを防ぐ機能

順番にチェックします。

自由に位置を調整できる「エルゴノミクス」機能

KTC G27P6S OLEDはフル装備のエルゴノミクス機能を備えます。ヌルヌルとスムーズに動いて調整しやすいエルゴノミクスです。

高さ調整の動かし始めがやや硬いくらいで、何度も動かしているうちに馴染んで滑らかに。角度やピボットは最初からかんたんに動かせます。

なお、画面の水平(0°)が非常に取りづらいです。

| VESAマウント ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

別売りモニターアームを取り付けるのに便利なVESAマウントは「75 x 75 mm」に対応します。

パネル本体の重量は約4.69 kgで普通のモニターアームで持ち上げられます。

そのままだと金具が段差に接触して取り付けられないから、付属品のスタンドオフネジを取り付けます。

長さが短いネジを奥へ取り付けます。

長さが長いネジを手前2箇所に取り付けます。

モニターアーム側に付属する小ネジ(4本)を使って、そのまま「エルゴトロンLX」アームを取り付けられます。

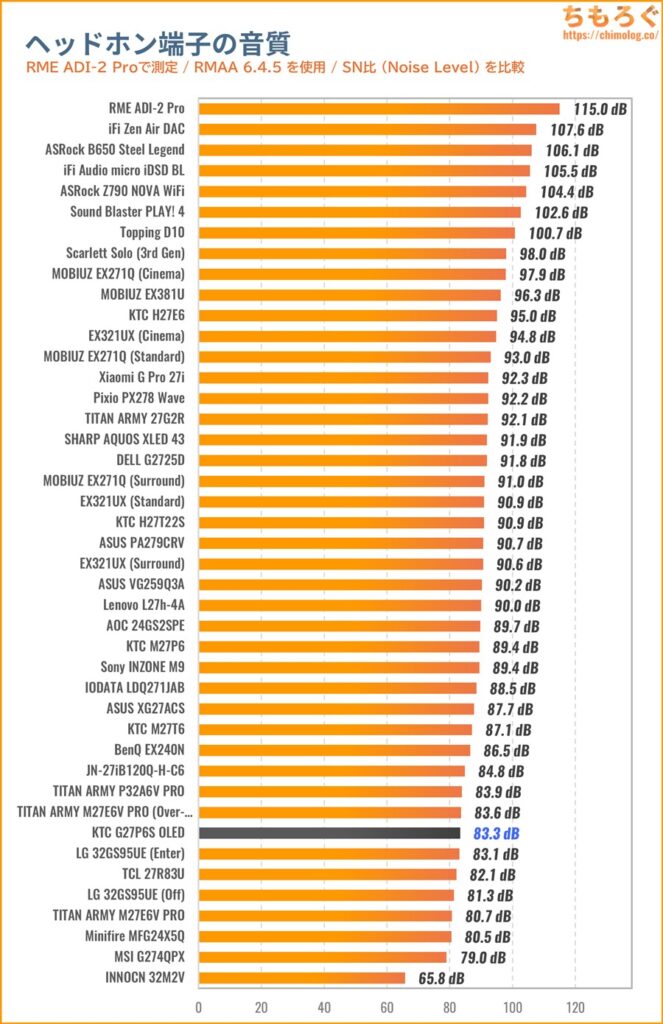

「ヘッドホン端子」の音質をテスト

非常に優れたオーディオ特性を持つ「RME ADI-2 Pro」を用いて、KTC G27P6S OLEDのオーディオ性能をテストします。

| SN比を比較 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

出力が大きく音量をしっかり取りやすいですが、なぜかSN比は優れていませんでした。

周波数特性グラフです。低域(60 Hz以下)に謎のロールオフ処理が入っているせいで、スカスカした印象の音質に聴こえます。

比較的鳴らしにくい「Sennheiser HD650」をつないで聴いてみた。

そこそこ悪くない音質です。安物のモニターにありがちなカーテンを2~3枚通したような「こもった」傾向がかなり軽度に抑えられていて、思いのほかクリアな音質。

解像度もそれなり。・・・アンプ側の低音域の駆動力不足は相変わらずで、DAC側の低域ロールオフ処理も合わさり、ややスカスカした音質に聴こえる傾向があります。

これでもゲーミングモニター内蔵のイヤホン端子として悪くないクラスです。安物のヘッドホンやイヤホンなら案外十分な性能かもしれません。

音にこだわる方、音質に不満を覚えてしまった沼の素質がある人は、素直に別売りのポータブルDACを買ってください。

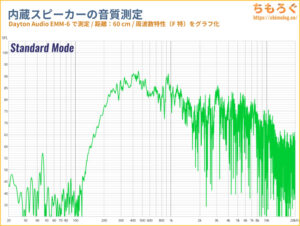

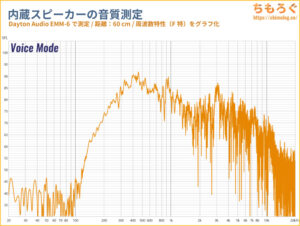

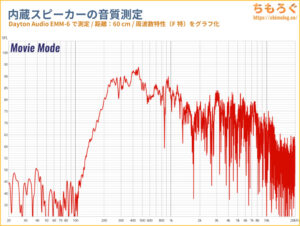

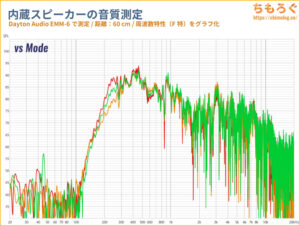

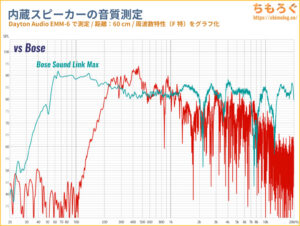

大音量な内蔵スピーカーシステム

KTC Monitorがアピールしていない機能のひとつ「内蔵スピーカーシステム」を検証します。

パネル本体の側面に出力5 Wのスピーカーが搭載され、左右合わせて2チャンネル構成のステレオシステム(合計10 W)です。OLEDパネルが薄型なおかげで、パネル越しでも音がこもりにくい傾向です。

| スピーカーの音質特性 ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

- 標準モード(Standard)

- 声が聴こえやすいモード(Voice)

- 映画モード(Movie)

モニター本体設定から3つのサウンドプロファイルを選べます。

それぞれ低音域の盛り方に違いがあり、Voice < Standard < Movieモードの順に、100~300 Hz帯域が大きいです。300 Hz以上の大きさはほとんど変わらないため、基本的に「映画モード(Movie)」一択です。

なお、ウーファーシステムを搭載する「LG Pixel Sound」システムや、Boseのポータブルスピーカーと比較してやはり低音の弱さが目立っています。

対応するインターフェイスをチェック

映像端子は全部で4つあり、どれを使っても最大240 Hz(2560×1440)に対応します。

パソコンとアップストリーム用Type-Bポートを接続し、ダウンストリーム用Type-Aポートと接続したパソコン間で「KVM」機能を使えます。1つのマウスやキーボードで複数のハードを操作できる便利な機能です。

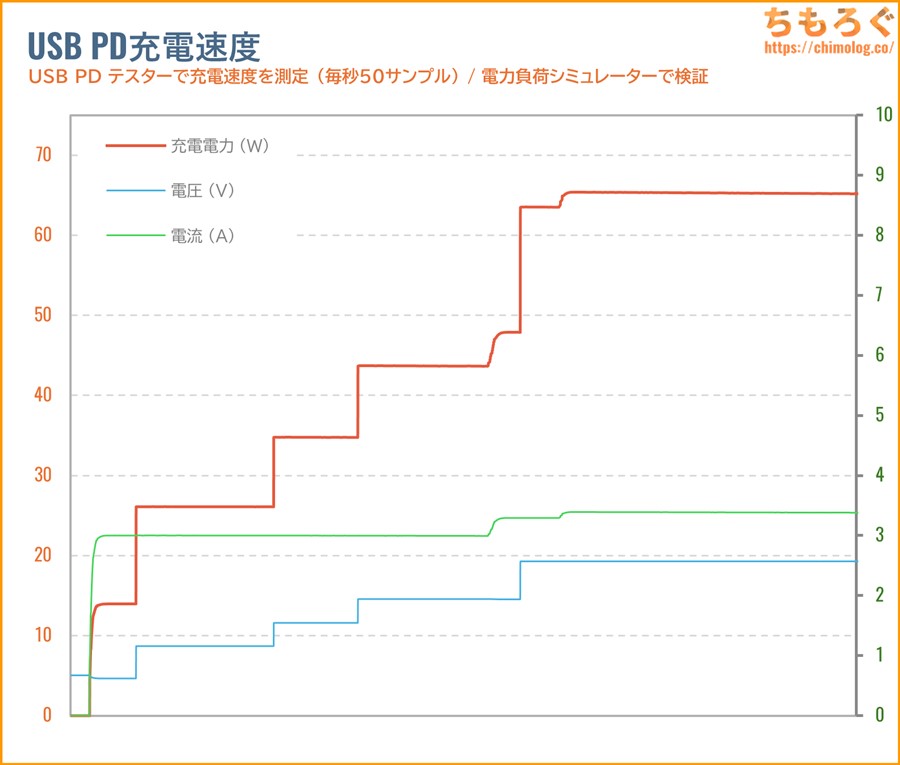

| USB Type-Cポート ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

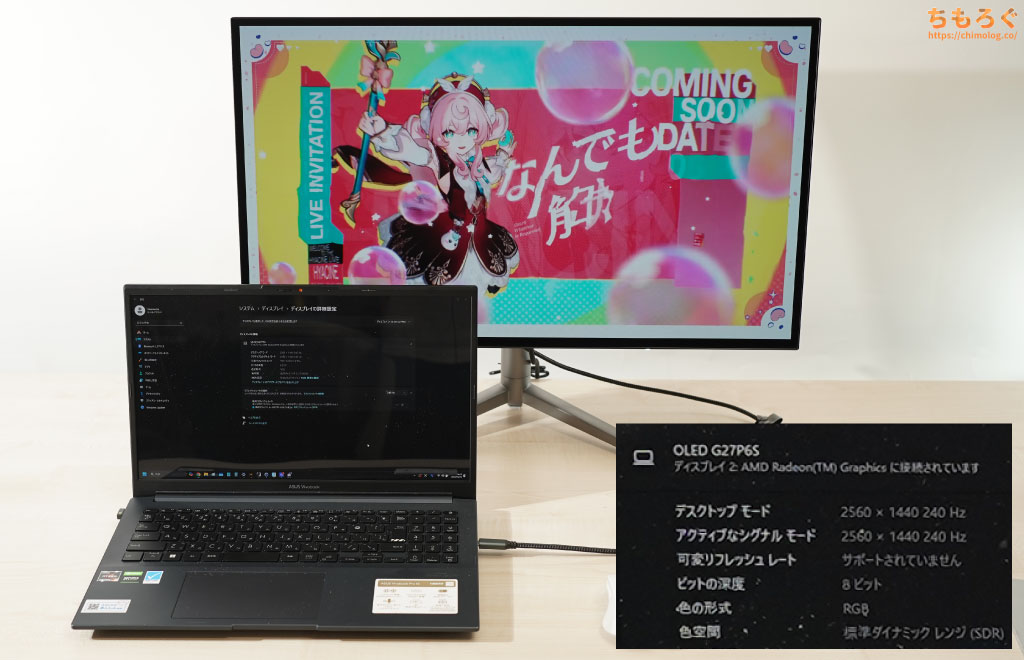

USB PD(最大65 W)対応のUSB Type-Cポートを1個そなえます。

負荷テスターを使って、実際に65 Wの充電性能を確認できました。

ノートパソコン(ASUS Vivobook OLED 15)をUSB Type-Cケーブル1本で、充電しながら外付けディスプレイ(最大240 Hz / WQHD)として使えます。

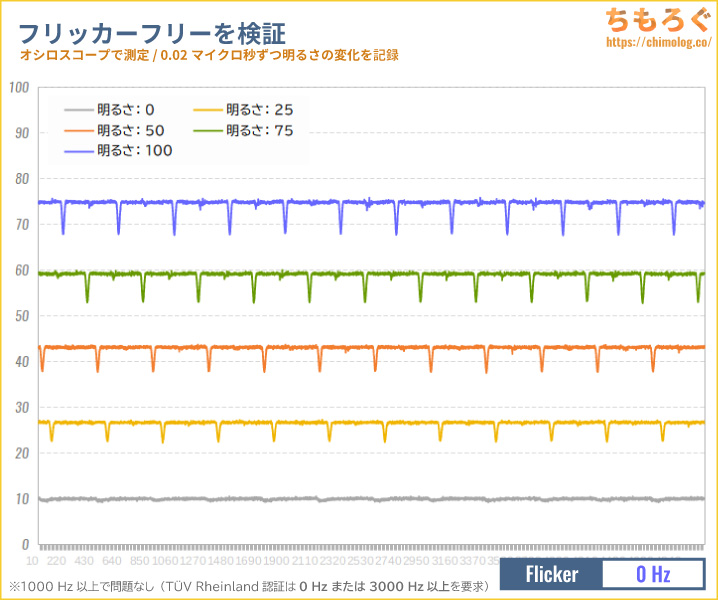

「フリッカーフリー」対応ですか?

Amazonの商品画像に「フリッカーフリー」の記載があります。TÜV Rheinland認証はおそらく取ってないです。

| フリッカーフリーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

実際にオシロスコープを使ってフリッカーの有無をテストした結果、明るさ0~100%までフリッカーが一切検出されません。

OLEDパネルは自発光するから、原理的にPWM調光に近い方式です。リフレッシュレート更新時の電圧制御により、一瞬わずかな輝度低下が挟まります。

幸い、人間の目で認識できない程度です。

| フリッカーの基準 | 結果 |

|---|---|

| 一般的な基準 0 Hz または 300 Hz以上 | 問題なし (= 0 Hz) |

0 Hz または 3000 Hz以上 | 問題なし (= 0 Hz) |

実質的にフリッカーフリーと認識して問題ないはずですし、TÜV Rheinland認証を取っているOLEDモニターも珍しくない時代です。

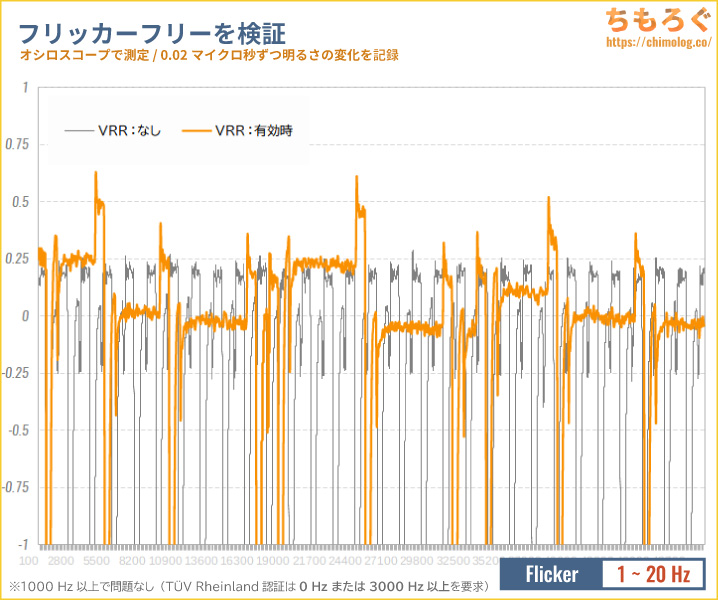

VRRフリッカー(VRR Flicker)は、画面が暗いシーンでフレームレートが激しく変動すると発生する確率が大幅に跳ね上がります。

ちもろぐでは、アクションRPG「鳴潮」にてフレームレートを10 fpsからモニター側の最大fpsまで動かします。

モニターの至近距離に設置された光学センサーを経由して、オシロスコープが明るさの変化をマイクロ秒(10万分の1秒)単位で記録する仕組みです。

記録されたグラフが乱高下していれば「VRRフリッカー」の検出に成功です。逆に、何もなく平坦で一直線なグラフが記録されればフリッカーは皆無と判断できます。

VRR(G-SYNC互換モードなど)有効時に発生する「VRRフリッカー」もテストします。

| VRRフリッカーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

さきほど説明したようにOLEDパネルは自発光ゆえに、リフレッシュレート更新時に電圧制御が必ず入ります(※上記グラフはPWMフィルタリング後のデータ)。

だからリフレッシュレートが不定期に切り替わるVRR(可変リフレッシュレート)だと、急激な電圧制御に伴うオーバーシュート現象が原因で「ちらつき」が発生します。

特に1~20 Hz前後のVRRで、目視でハッキリ分かるほどのちらつきが頻発しました。

OLED特有のVRRフリッカーを解消するには、高性能なPCスペックを用意してフレームレートを上限に張り付かせるか、VRRの使用を諦めるのどちらかです。

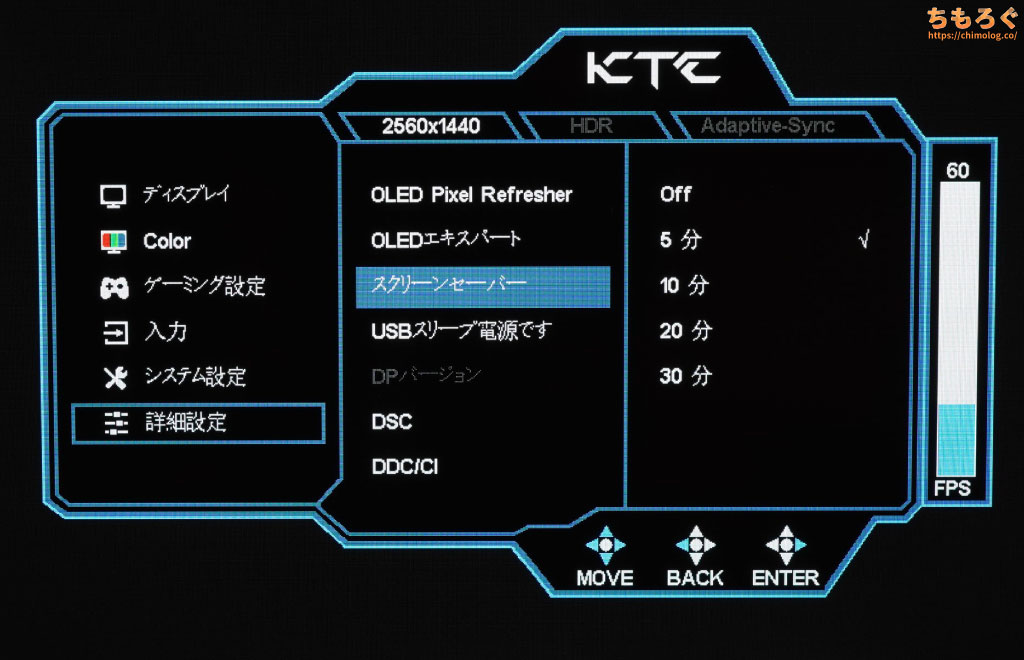

モニターの設定画面(OSD)

モニター本体の右側裏面にある「5方向ボタン」を使って、OSD設定をスムーズに操作できます。

ASUSやBenQなど大手メーカーで見かける、項目ごとに分かりやすく整理されたフォルダ階層型のOSDレイアウトを採用しています。

5方向ボタンを右に倒して進む、左に倒して戻る・キャンセル、上下で項目の調整ができます。項目の決定も、右に倒して確定できて便利です。

OSD自体のレスポンスもかなり良好で、ストレスを感じずスムーズに設定が進みます。しいて言うなら、OSDメニューを開くためにボタンを押し込む必要があるくらい。

右に倒してメニューを開く、ならベストでした。

- ショートカット:変更できます(最大3個まで)

- プリセットごとに調整:やや困難(共通項目あり)

5方向ボタンを倒してアクセスできるクイックメニューは初期設定から変更できますが、選べる項目はそこそこ。

プリセットモードごとの設定値はそれぞれ最後の数値が記憶されるものの、ガンマや色温度など重要な設定値に限って「共通」です。

プリセットごとに別の数値を記憶できません。よって、自分好みの設定を保存して使い分ける運用が不可能です。

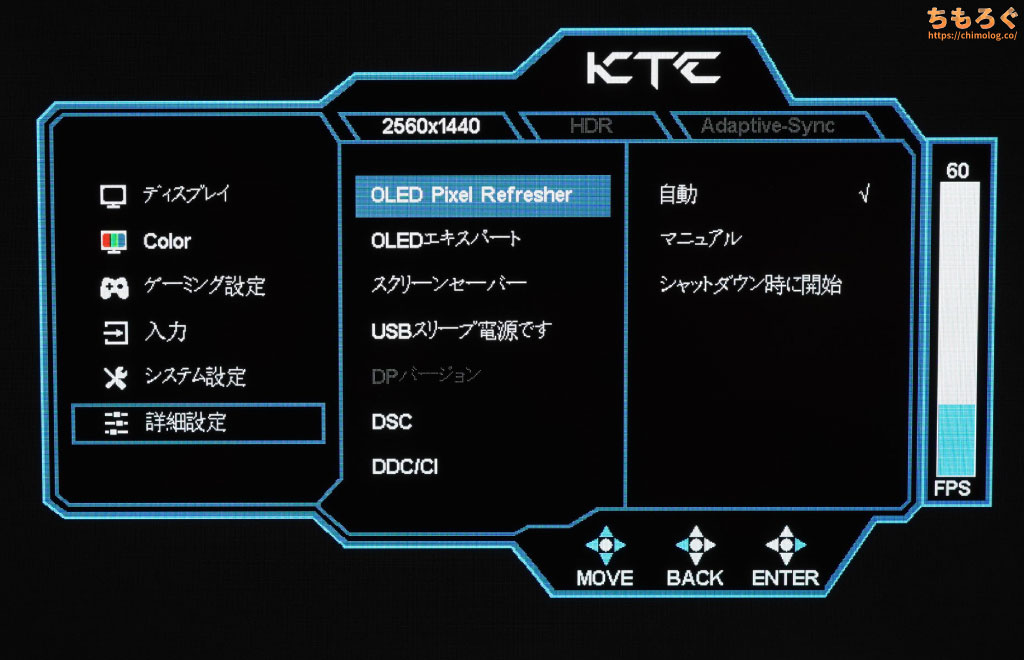

OLEDパネルの焼き付き防止をチェック

OLEDパネルは原理的に「焼き付き(Burn In)」が発生する危険性を抱えているので、他社と同じくKTCもいくつか対抗策を投入しています。

- ピクセルシフト

- ピクセルリフレッシュ

- スクリーンセーブモード

「ピクセルシフト(Pixel Shift)」は名前のとおり、画面の位置を数ピクセルだけ動かして、焼き付きを防ごうとする仕組みです。

15~30分おきに画面がグッと動き、およそ1時間かけて時計回りに一周する仕様です。

画面がほとんど動かないブラウジングやExcel作業だと動いたときに気づきますが、ゲームプレイや動画コンテンツなど動いているシーンでピクセルシフトなら多分気づかないです。

「ピクセルリフレッシュ(Pixel Refresh)」は、OLEDパネルの画素補正機能です。初期設定(自動)なら、モニタースタンバイ状態になっているとき自動的に発動します。

「マニュアル」に切り替えて「はい」を選んで、すぐにピクセルリフレッシュを始められます。ただし、手動で始めると10~15分ほどかかってしまうので、自動任せがおすすめです。

「OLEDエキスパート」機能は、ピクセルリフレッシュの強化版でパネル全体をクリーニングします。パネルに負荷が大きいため、基本的に自動任せにしてください。

「スクリーンセーバー」は、画面に1ピクセルも動きがない状態が一定時間つづくと、画面を自動的に真っ暗にする便利な保護機能です。

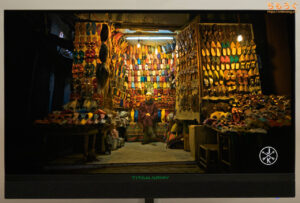

KTC G27P6S OLEDのHDR性能をテスト

(displayhdr.org/certified-products/で確認)

KTC G27P6S OLEDは、エントリーグレードのHDR規格「Display HDR True Black 400」認証を取得したモニターです。

全部で4つあるOLED用HDRグレードで一番下に位置する、エントリークラスの規格です。2023年頃までTB 400規格すら取れない、薄暗いOLEDパネルで溢れていたから、今のOLEDはだいぶ明るくなりました。

Youtubeで公開されている「Morocco 8K HDR」や、HDR対応ゲームを使って検証します。

(HDR映像を収めた写真はSDRです。掲載した写真は参考程度に見てください。)

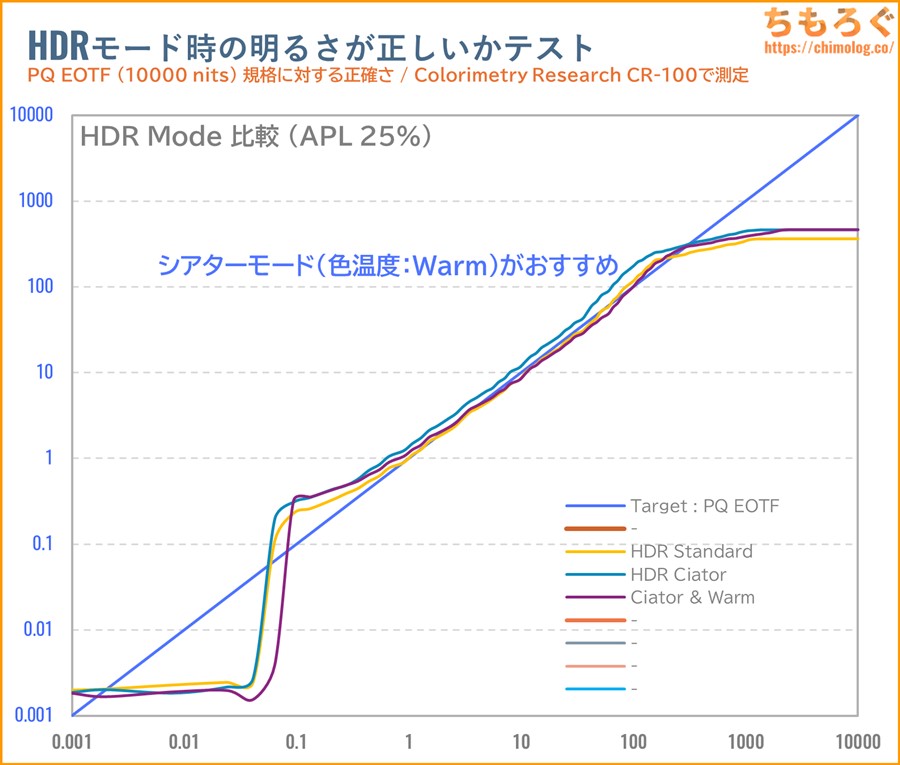

HDRモード時の色合いはかなり青みが強く過剰にクールな色合いです(※実測6950~8500Kまで幅広くズレてます)。

アジア圏ユーザーはやや青みを帯びていても問題ないですが、さすがにズレ過ぎてて違和感を覚える可能性が出てきます。

HDRで重要視される明るさは思ったより悪くなかったものの、「KTC M27T6」や「KTC M27P6」など、HDR 1400級のMini LED液晶に慣れていると「暗く」感じてしまいます。

- HDR標準

- HDRシアター

- 色温度:Warm

全部で2種類のHDRモードがあり、それぞれ色温度を自由に調整できます。

HDR標準モードは青すぎで明るさもやや控えめ、HDRシアターモードは明るさが改善されますが、さらに青から黄緑色にズレが悪化(実測9550K)してまったく使えないです。

おすすめの設定はHDRシアターで「色温度:Warm」モードに切り替えます。色合いがピッタリ適正ポイントに一致し、明るさも維持されます。

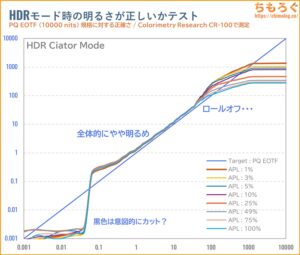

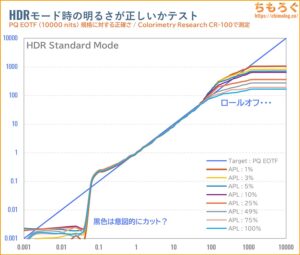

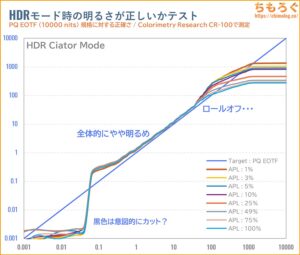

青いラインがHDR規格(PQ EOTF)のターゲットラインで、ターゲットの周囲をウニョウニョと追従しているラインが実測値です。

暗い部分を意図的にカットする処理で、実際より過剰にコントラスト感が高く演出される設定に見えます。

明るい部分は光っている面積が狭ければ十分に明るく追従する一方で、面積が広くなるとロールオフ処理が強く入りすぎていて、実際よりもずっと暗く表示されます。

おそらくOLEDパネルを自身の発熱から保護する「ABL(自動輝度制限)」システムが原因でしょう。KTCに限らず、OLEDを使ったあらゆるゲーミングモニターで共通の傾向です。

| HDR 1400モニターと比較※画像はクリックで拡大 | |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

| KTC G27P6S OLEDDisplay HDR True Black 400 (CTS 1.1) | TITAN ARMY M27E6V-PRODisplay HDR 1400 (CTS 1.1) |

参考程度に、Display HDR 1400対応ゲーミングモニターと比較した写真です。

明るさが足りているシーンならそこそこ悪くない画質ですが、そもそもの明るさに違いが大きく、コンテンツの再現性でMini LED液晶を上回るのは難しいです。

部屋を十分に暗くして、暗順応を使って目を明るく錯覚させるスタイルなら問題ないはず。

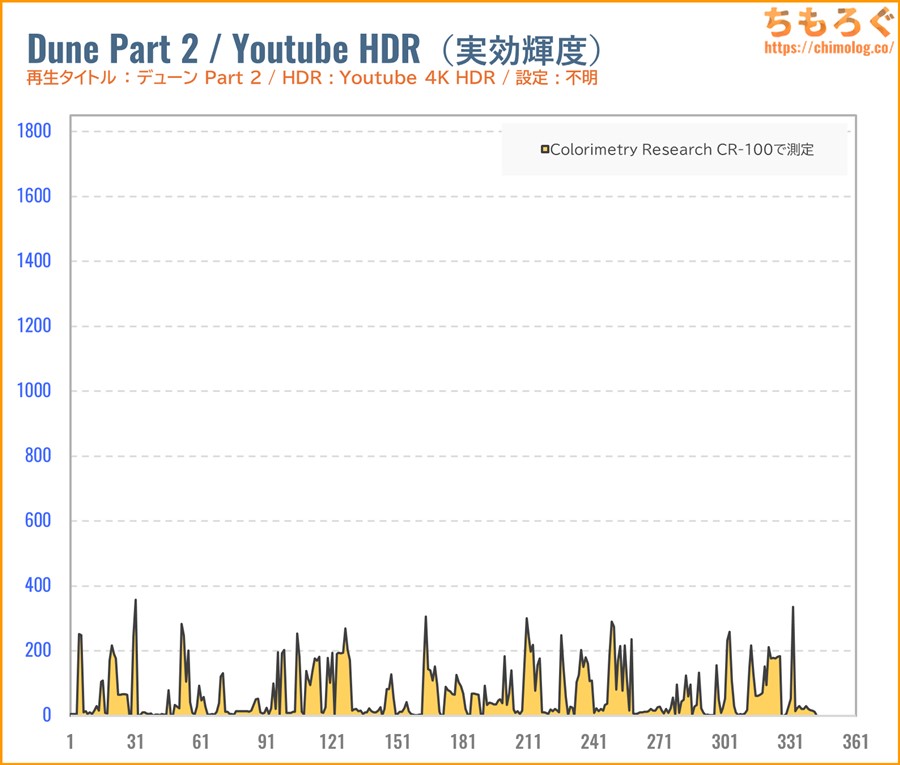

実際のHDRコンテンツによる輝度測定

Youtubeで配信されている「Dune Part 2」のHDR版トレーラーを再生しました。

ピーク時にせいぜい400 cd/m²程度に届くか届かないかギリギリのラインにとどまり、SDR版と大差ない映像です。

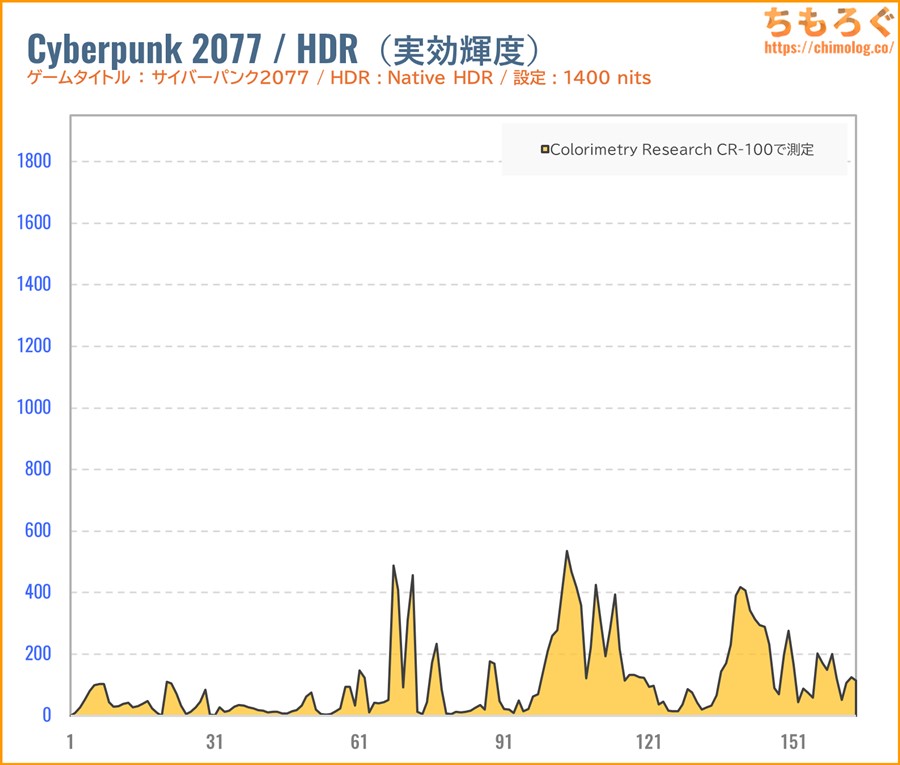

ネイティブHDRモード対応の「サイバーパンク2077」です。

太陽光やオブジェクトに当たった反射光などに500 cd/m²前後が割り当てられ、そこそこHDR感のある映像を楽しめます。

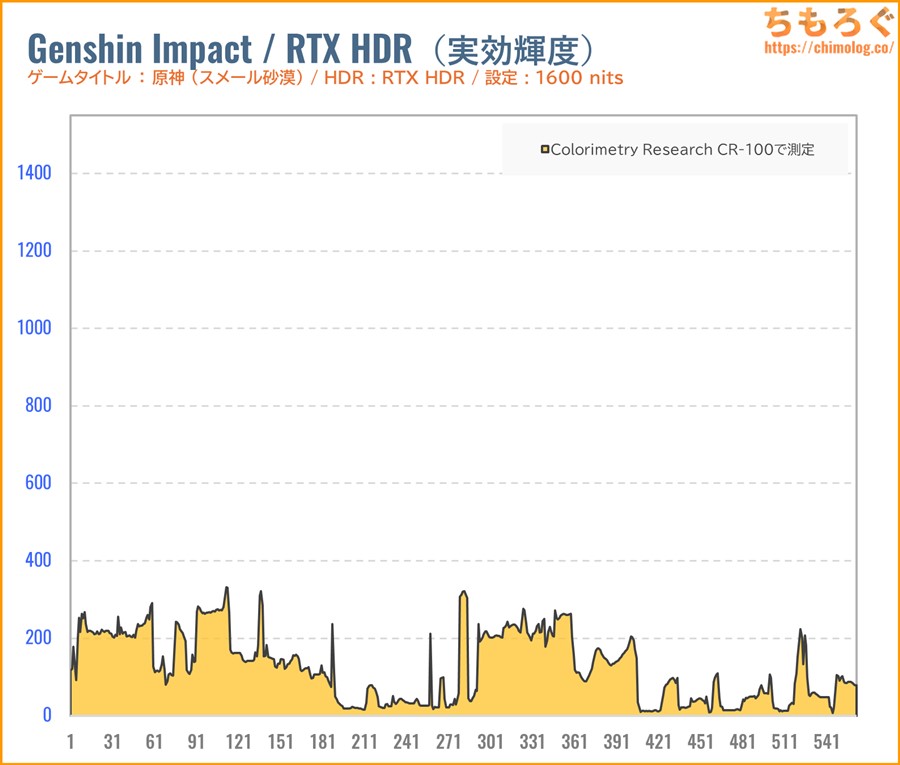

RTX HDRで原神をHDR化してテスト。EDIDの最大値を受け取って、RTX 4090がゲーム映像をHDR化します。

スメール砂漠の乾いた青空に200 cd/m²程度しか出ていないです。本物の砂漠のような映像体験は得られず、基本的にSDR版と目立った差がないです。

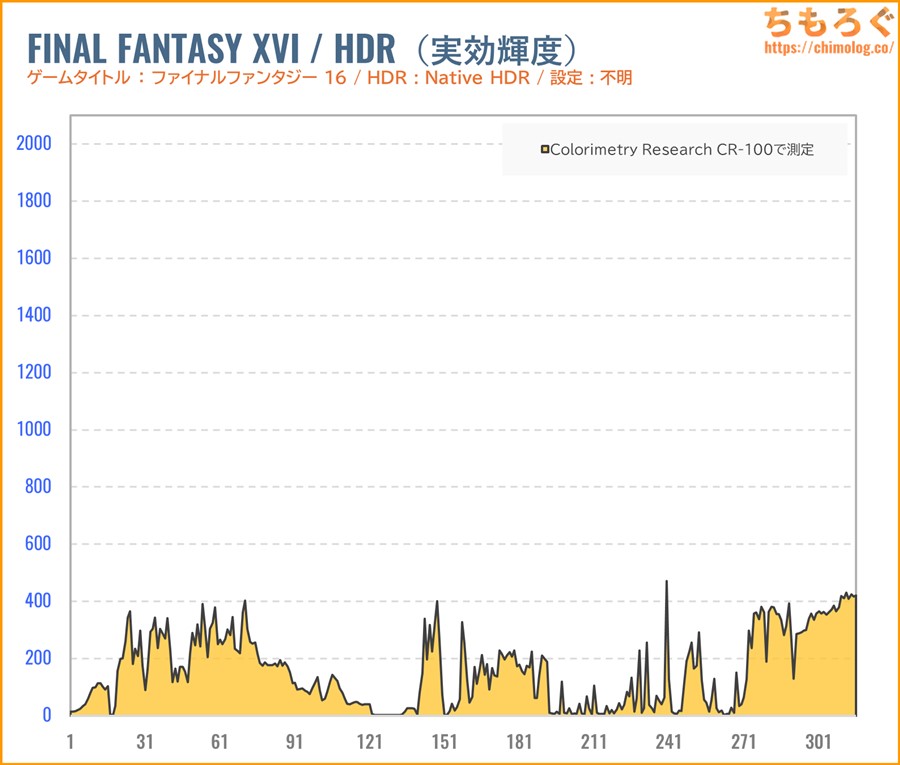

ネイティブHDR対応のファイナルファンタジー16(イフリート戦)をテスト。

パネルの限界輝度を容赦なく使ってくれる優れたHDRコンテンツのひとつですが、残念ながら400 cd/m²前後しか出せません。

画面全体が燃え盛る「地獄の火炎」でABL(保護機能)をなるべく発動させず、400 cd/m²を一貫して維持できただけでも及第点でしょうか。

モニター測定機材でHDR性能を評価

モニターの色と明るさを超高速かつ正確に測定できる機材を使って、「KTC G27P6S OLED」のHDR性能をテストします。

測定結果(レポート)はこちら↓からどうぞ。専門用語が多いので・・・、興味がなければ読まなくていいです。

| VESA Display HDR HDR性能のテスト結果 | ||

|---|---|---|

| 比較 | テスト対象 KTC G27P6S OLED | VESA Display HDR True Black 400 |

| 画面の明るさ |

|

|

| 黒色輝度 |

|

|

| コントラスト比 |

|

|

| 色域 |

|

|

| 色深度 |

|

|

| ローカル調光 |

|

|

Display HDR True Black 400認証で要求されるすべての項目で合格です。

以前のOLEDパネルが苦戦していた全白持続であっさり250 cd/m²以上をクリアし、ピーク時に約1400 cd/m²に達する高いコントラスト比により、額面上のHDR性能はとても優秀です。

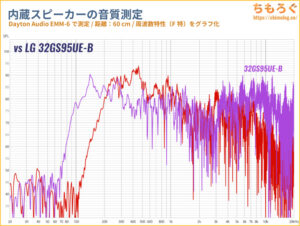

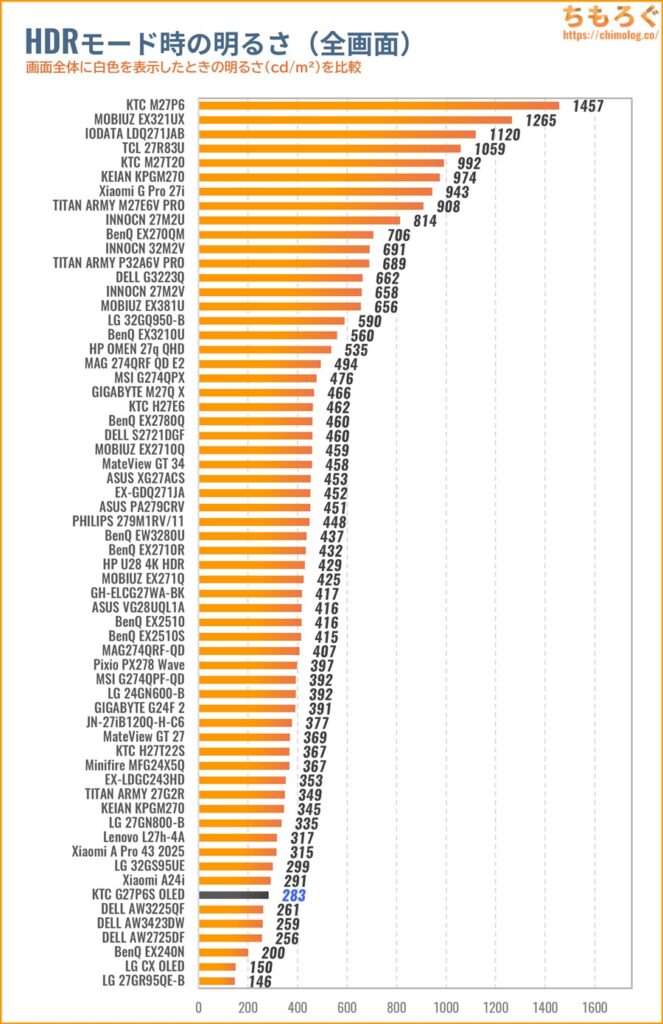

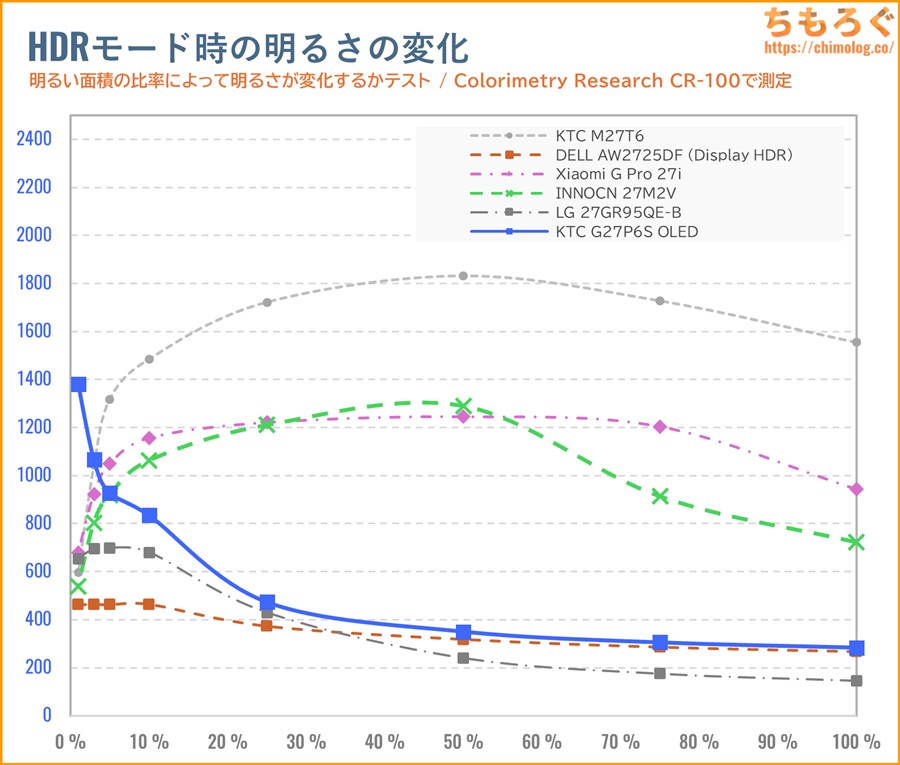

HDRモードで画面全体に白色を表示したときの明るさを、他のモニターと比較したグラフです。

DELL AWシリーズ(Samsung製 QD-OLEDパネル)を上回り、LG Display製 MLA OLED(LG 32GS95UE-B)にほぼ並びます。

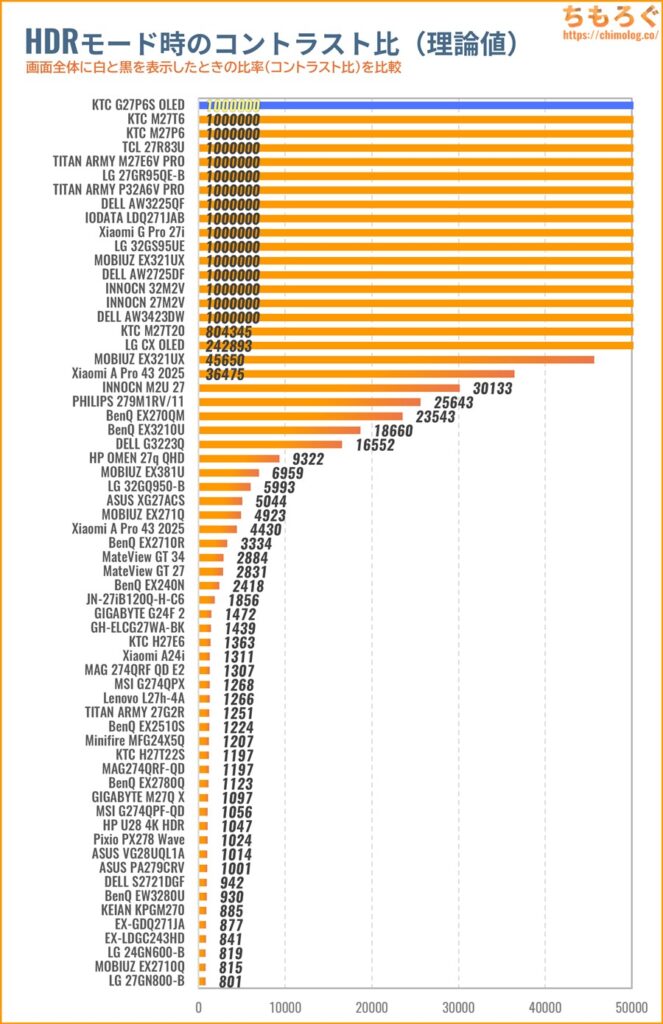

HDR時のコントラスト比(理論値)は、Infinity:1(∞)です。

| HDRコントラスト比Colorimetry Research CR-100で測定した結果 | |

|---|---|

| 全画面 | Inf : 1 |

| 10%枠 | 352320 : 1 |

| 3×3パッチ | 174631 : 1 |

| 5×5パッチ | 131414 : 1 |

| 7×7パッチ | 103997 : 1 |

| 9×9パッチ | 95367 : 1 |

テストパターン別にHDRコントラスト比を測定した結果、ワーストケースで95367 : 1、文字通り桁違いに高いコントラスト比を叩き出します。HDR 1400級のMini LED液晶でも5000:1前後です。

1ドット1ドットが自発光するOLEDパネルだからこそできる芸当です。

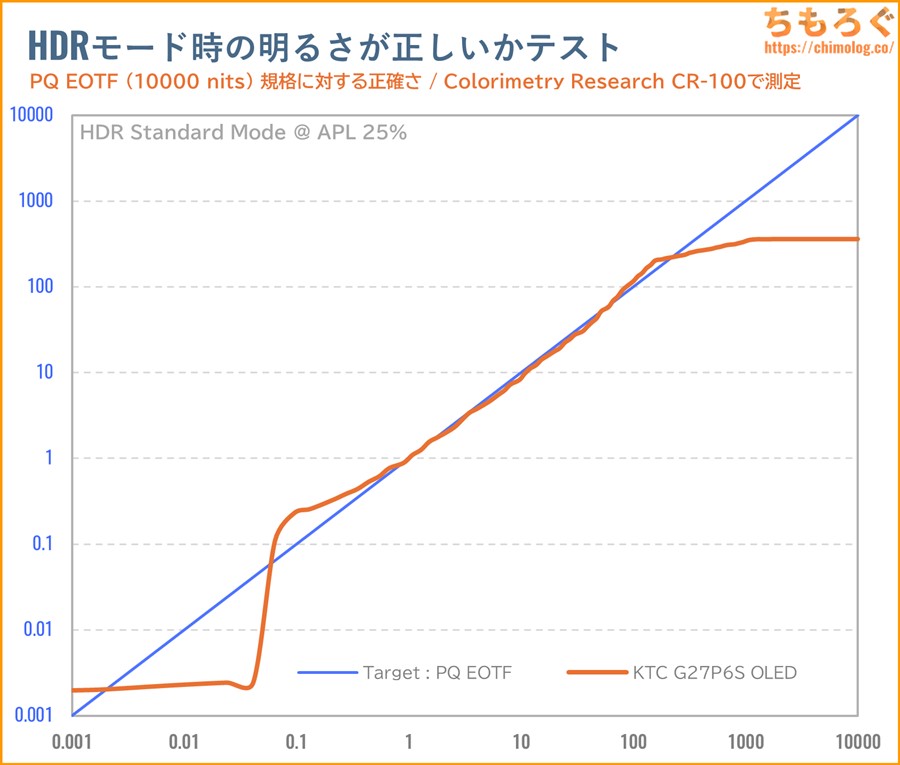

HDR規格どおりの明るさを表示できるかチェックする「PQ EOTF」グラフです。

- HDRスタンダードモード

グラフを見て分かるとおり、0.1 cd/m²未満の明るさを極端に黒く見せる傾向です。OLEDパネルの電圧制御に由来する「DSE(汚い画面効果)」を抑制するため、黒に近い微妙な階調をあえて潰している可能性を考えられます。

その後、1~250 cd/m²まで規格どおり追従し、300 cd/m²あたりからゆるやかに輝度が上昇するロールオフで終わります。

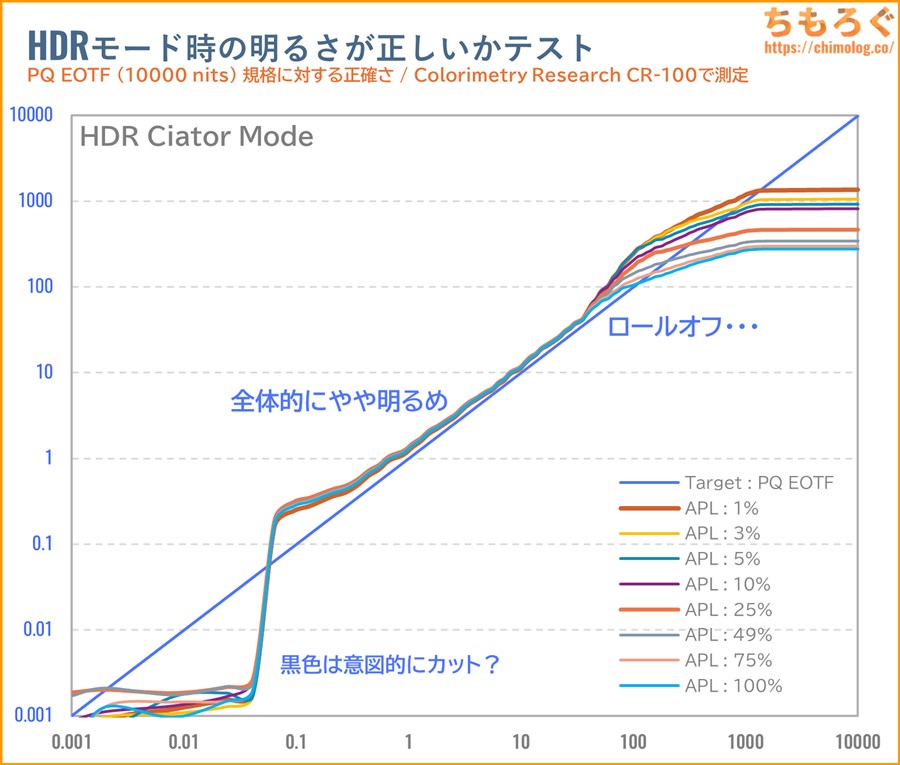

APL(表示エリア面積)ごとのPQ EOTFグラフです。

一貫して黒付近の階調を潰して、途中までキレイに追従するPQ EOTFグラフを描きます。

面積比による明るさの変動はとても大きいです。

ごくわずかな小さいハイライトのみ1000 cd/m²を超え、面積比10%で800 cd/m²台、25%以上から250~450 cd/m²程度まで落ち込みます。

実際のHDRコンテンツで400 cd/m²程度しか出せない理由がよく分かります。つまり、HDRらしい高いコントラストを実感できるシーンは、花火や宇宙空間の映像に限定されます。

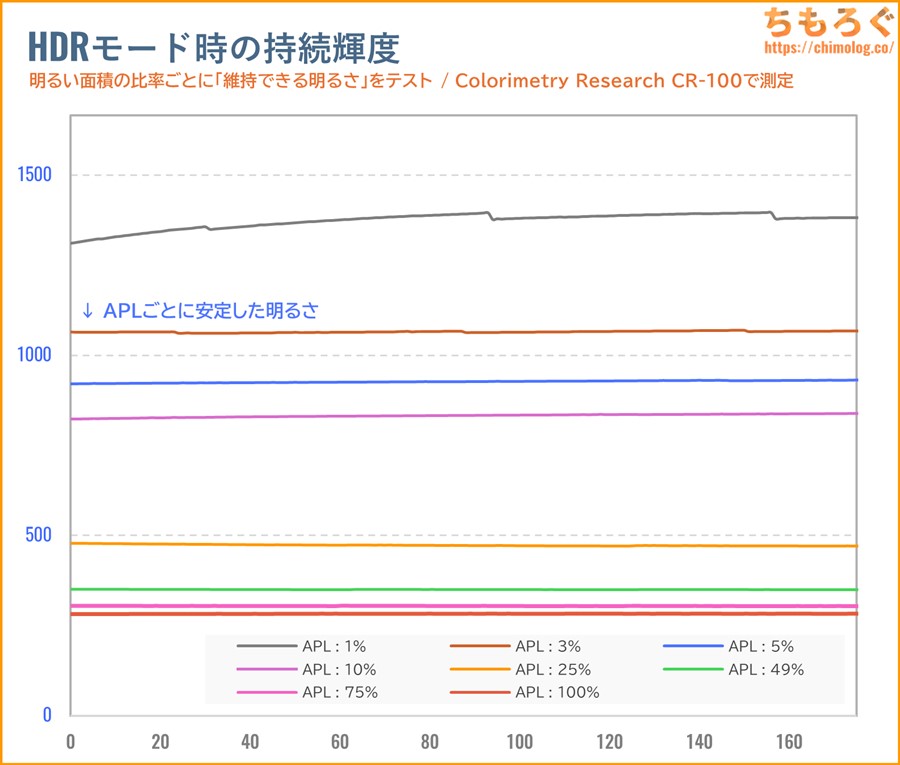

HDRモード時の持続輝度をチェック。

すべての面積比で安定した持続輝度です。

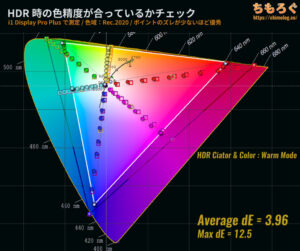

HDRシアターモード(色温度:Warm)で、色とグレースケールの精度をチェック。

HDR時の色精度(Rec.2020)は最大ΔE = 12.5、平均Δ = 3.96でした。PQ EOTFグラフの上下端でズレているから精度が下がります。

HDRモード時の色温度は測定値でおおむね6700K前後で、目視補正後のD65ポイントにうまく一致します。

KTC G27P6S OLEDの開封と組み立て

KTC Monitor製品としては豪華なパッケージで到着。マットブラック塗装にカラフルなCG映像が描かれたデザインです。サイズは84 x 49 x 23 cm(160サイズ)です。

「FRONT」と書いてある面を床に向けて、下からめくりあげる見開き式の梱包でした。

上の段に付属品、下の段にゲーミングモニター本体が収まってます。

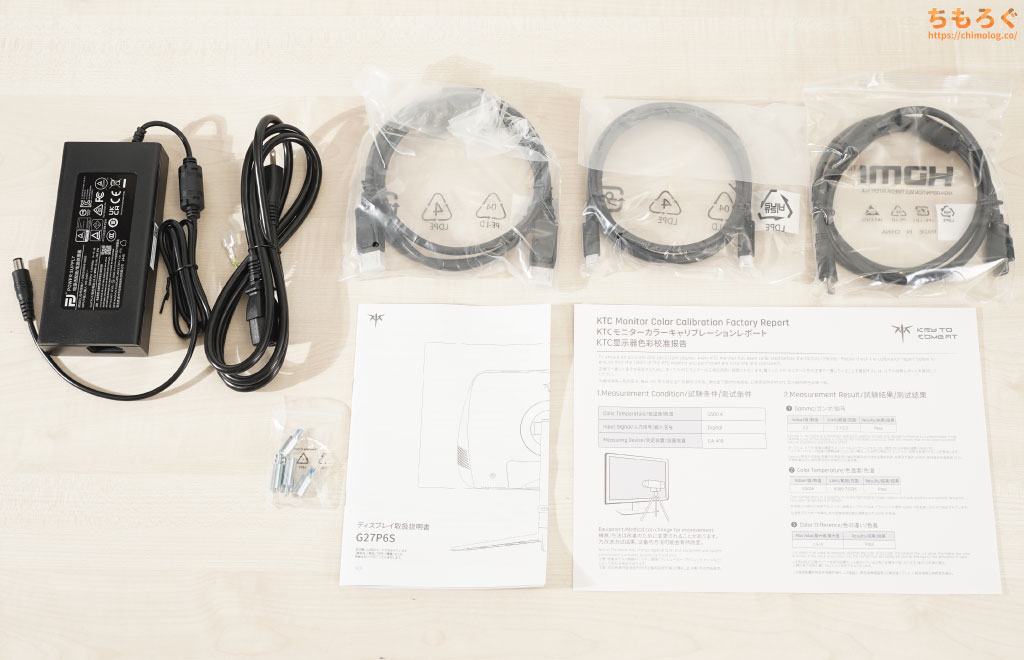

| 付属品 (写真の左から順番に) |

|---|

|

|

映像出力ケーブルが3本と、保証書を兼ねるマニュアルが付属します。

アップストリーム用のUSB Type-Bケーブルは付属しません。

ACアダプターは最大240 W(24.0 V x 10.0 A)対応。KTC科技日本株式会社名義でPSE認証マークも取得済み。

コイル鳴きを抑制するフェライトコアが付いています。

付属のキャリブレーションレポートは基準値が広すぎて、ほとんど意味がないです。安心感を演出するアイテムと考えてください。

| 組み立て工程 ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

| |

ゲーミングモニターで定番のドッキング方式です。プラスドライバーが不要なツールレス設計でかんたんに組み立てられます。

外観デザインを写真でチェック

パネル部分はプラスチック製の外装で、パネルを支えるスタンド部分が頑丈な金属製です。細長いスリムなフォルムで約4.7 kgもある本体を支えます。

パネル正面にメーカーロゴやマークが一切なく、均等幅の4辺ベゼルレスデザインに仕上がっていてミニマルな印象です。シンプルな見た目が好みなら、かなり良いです。

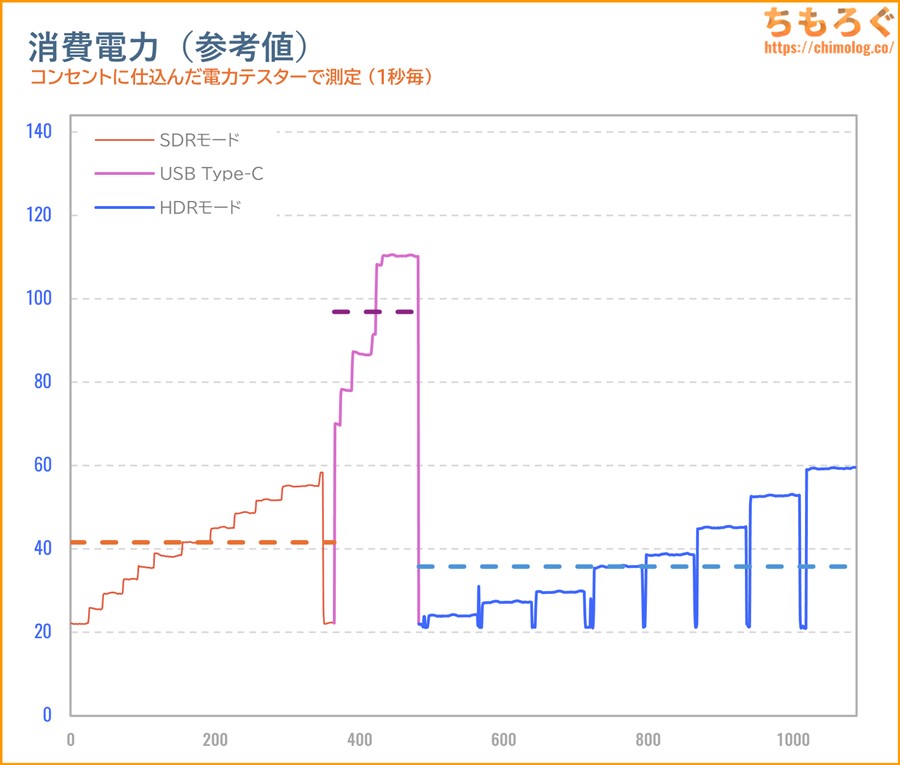

コンセントに仕込んだ電力ロガーを使って消費電力を1秒ごとに記録したグラフです。

| 消費電力 KTC G27P6S OLED | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | SDR | HDR | USB Type-C |

| 中央値 | 41.6 W | 35.8 W | 96.9 W |

| ピーク値 | 58.4 W | 59.6 W | 110.6 W |

| 上位25% | 51.5 W | 45.3 W | 110.3 W |

| 下位25% | 32.7 W | 27.2 W | 86.5 W |

SDRモード時、最大の明るさで58 W前後、最小の明るさで22 W前後です。HDRモード時もほとんど変わりなく22~60 Wの範囲で推移します。

USB Type-Cポートを使うと一気に消費電力が跳ね上がり、65 W給電時に約110 Wに達します。

まとめ:OLED(240 Hz)を安く買うなら有力候補です

「KTC G27P6S OLED」の微妙なとこ

- 黒に近い色で「DSE」が出る可能性

- テキストフリンジあり

- VRRフリッカーが発生しやすい

- ゲーマー向け機能がやや弱い

- 明るさがまだ足りないHDRモード

- sRGBモードがやや不正確

- 初期設定の色温度がズレてる

(かんたんに修正できます) - HDRモードが青白い

(色温度:Warmで修正できます) - 「焼き付き」リスクあり

「KTC G27P6S OLED」の良いところ

- 27インチでWQHD(ちょうどいい)

- 最大240 Hzに対応

- PS5で120 Hz(VRR)対応

- 神速の応答速度(0.18ミリ秒)

- パネルの均一性が高い

- 無限のコントラスト比

- 入力遅延が非常に少ない

- 色域が広い(DCI P3:98%)

- Display HDR True Black 400認証

- 実質フリッカーフリー

- 扱いやすいOSD設定画面

- USB Type-C(最大65 W)

- フル装備のエルゴノミクス機能

- 意外と悪くない内蔵スピーカー

- メーカー3年保証

- 一応「焼き付き」も保証対象

- コストパフォーマンスが高い

「KTC G27P6S OLED」は、レビュー時点で最安値ライン(約8万円台)から買えるLG W-OLEDパネル採用のゲーミングモニターです。

ライバルモデルより約1万円も安い価格設定でも、そこそこ充実した機能性と、メーカー3年保証(条件付きで焼き付き可)が付属します。

最大65 W対応のUSB Type-Cポートに、USBハブを使った「KVM」機能に、音声がハッキリ聴き取れる程度の音質が出る内蔵ステレオスピーカーなど。けっこう充実してます。

性能面はOLEDパネルらしく、圧倒的な応答速度とコントラスト比が最大の魅力です。

ふだんのゲームプレイを立体感ある映像で楽しみたい、競技性を重視されるeSportsやFPS系ゲームタイトルを有利にプレイしたい、一般的なゲーマーにおすすめできます。

「KTC G27P6S OLED」の用途別【評価】

| 使い方 | 評価※ |

|---|---|

| FPSやeSports(競技ゲーミング) 最大240 Hz対応で応答速度も速い(0.16ミリ秒)です。ただし、競技ゲーマーにとって「無効化できないピクセルシフト」がややリスクあり。 | |

| ソロプレイゲーム(RPGなど) 無限のコントラスト比と広い色域による色あざやかな映像でソロプレイゲームに没入できます。 | |

| 一般的なオフィスワーク 実質的なフリッカーフリーに対応し、透過性の高いノングレア加工も評価点。ただし、OLEDパネルだから文字ぼやけ(テキストフリンジ)に気づきやすいうえ、明るさの変動もあり、「sRGB」モードの精度もイマイチ。 | |

| プロの写真編集・動画編集 プロの写真編集や動画編集に耐えうる広大な色域と輝度を備えるものの、「Display P3」モードしか色が合ってません(ΔE > 2.0)。「Adobe RGB」「DCI P3」「BT2020」は自分でキャリブレーションが必要です。 | |

| HDRコンテンツの再現性 Display HDR True Black 400認証に合格できるHDR性能です。OLEDモニターとして非常に明るい部類に入りますが、Mini LEDと比較して依然として貧弱。根本的に輝度(明るさ)が不足していてHDRコンテンツの再現性に乏しいです。 |

※用途別評価は「価格」を考慮しません。用途に対する性能や適性だけを評価します。

| 参考価格 ※2025/5時点 |  |

|---|---|

| Amazon |

2025年5月時点、KTC G27P6S OLEDの実売価格は約8.2~万円です。

10KTCLOG

Amazonの注文確定画面で、上記クーポンコードを入力して適用ボタンをクリックすると、10%割引されます。タイムセールと合わせて7万円台を狙える可能性あり。

有効期限は2025年6月3日~8月31日(23:59)です。

他のKTCモニター製品と同じく、G27P6S OLEDも楽天市場やYahooショッピングで取り扱ってないため、たまにあるAmazonタイムセール価格がベストです。

OLED(240 Hz)が8万円台に!

以上「KTC G27P6S OLEDレビュー:8万円台から買える格安な有機EL(240 Hz)ゲーミングモニター」でした。

KTC G27P6S OLEDの代替案(他の選択肢)

値段の安さで対抗できる代替案は・・・ほとんど見つからないです。かと言って何も紹介しないのも切ないので、いくつか候補を紹介します。

価格も性能もグッと上がってしまいますが、Samsung製QD-OLEDパネル採用の「DELL AW2725DF」は今も強いOLEDゲーミングモニターです。

最大360 Hz対応で残像感がさらに減って競技性に優れ、量子ドットの効果で色がとんでもなく鮮やかです。焼き付きを含むメーカー3年保証も付属します。

WQHDでおすすめなゲーミングモニター

最新のおすすめWQHDゲーミングモニター解説は↑こちらのガイドを参考に。

WQHDでおすすめなゲーミングPC【解説】

予算に余裕があれば「RTX 4070 Ti SUPER」を搭載したゲーミングPCがおすすめです。

ゲームのグラフィック設定を妥協するつもりで、予算をもっと絞るなら「RTX 4060 Ti」がコスパ良し。

おすすめなゲーミングモニター【まとめ解説】

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

レビュー評価【特におすすめ】

レビュー評価【特におすすめ】 レビュー評価【おすすめ】

レビュー評価【おすすめ】 レビュー評価【目的にあえばアリ】

レビュー評価【目的にあえばアリ】

g27p6が強すぎるっていう感じ

1万以上安くてHDR1400ならFPS頑張ってる人以外みんなそっちいっちゃいそう

もちろん悪くはないけどg27p6ほどのインパクトはないですね

現状は輝度が物足りないから、そろそろHDR true black500や600がコスパよく出回って欲しいところですね

HDR400が出回ってから27m2vが発売される間で3年くらい?だから、同じくらいかかりそうかな?

今は272urxかpg27ucdmのサムスン製モニターを追加しようかなと思ってるんですが、レビュー予定はありますか?

HDR true black500のQD-OLEDはMSIとASUSとGIGABYTEが発表済で今年出しますよ。あとMSIがMAGシリーズのデュアルモード搭載4K MiniLedモニターを6月に出しますよ。G27P6よりもゲーム機能豊富で保証も3年あるので今ならそちらの方が良いと思います。秋には上位のMPGシリーズの4KMiniLedを出す予定です。

COMPUTEX 2025でTrue Black 500の新商品がちらほら出展されてるので、今年後半くらいから増えるんじゃないかなって

>>入力遅延が非常に少ない

色域が広い(DCI P3:98%)

Display HDR 1400認証

実質フリッカーフリー

扱いやすいOSD設定画面

OLEDモニターでHDR1400は強すぎる…!

HDR True Black 400では?

ご指摘ありがとうございます。

TB 400に修正しました。

検証お疲れ様です

OLEDに決め打ちなら安い製品として十分選択肢に入りそうですね

個人的にはOLED自体まだ発展途上というか性能向上の余地に期待したいところですが、試しに買ってみるには価格と尖った特性故になかなか食指は動かないですね

ところでTCLの32R84はレビュー予定有りますか?

HDR性能重視として大本命なのではないかととても気になっています

国内価格が妙に高いので、ウォッチリストに入れて値下がりしないか様子見してます。中国版がMSRP:579ドル相当 = 高くても約11~12万円くらいが妥当かな?と。

1440p120hzだとHDMI2.1未満はHDR表示が出来ないと聞いたのですが、このモニターはswitch用に買っても良いものなのでしょうか?HDRを目的とするならPC用ですかね?

1440p120(HDR)に必要な実効レートは14.49 Gbit/sで、G27P6S OLEDのHDMI 2.0はFRL4x6方式で24 Gbps確保されています。十分に余裕があり、問題なく1400p120(HDR)を表示可能です。

ずっとQD-OLED使ってるから次はLGの有機EL買ってみようかなと考えてたんだけど、色の鮮やかさはやっぱり明確にわかる程度に落ちる感じなのか

ぼくはずっと量子ドットパネル(QD Mini LED)を使っているので・・・。

それと、液晶と比較してW-OLEDは露骨に明るさが下がってしまうから、輝度低下も相まって余計に色鮮やかさが欠けて見えます。

消費電力はどのぐらいなのでしょうか?

表示内容によって変動するらしいですが、液晶と比べて気にするレベルの差は生まれないと考えて良いのでしょうか?

実測をして貰えると有り難いです。

OLEDは液晶パネルと比較して出せる輝度(明るさ)に大幅な制約が掛けられていますので、大きな電力差は出ないです。

仮にOLEDで全画面1000 cd/m²を出そうとすると、おそらく400 W超に達してしまい、パネル本体が耐えられないです。

DELLのS2725Qシリーズを是非ともレビューして…。有機elじゃないけど、コスパ化物だと思うの…。実性能はどうなのかしら…。

LG Nano IPS Blackパネル採用で4K 120 Hz

しかもDELL製品なのに5万円切りは確かに安いですよね。リアルタイムに開催中のAmazonスマイルセールで1台買っておきました。

QD-OLED使用者ですが黒か反射で紫になるせいで意味ねぇなと思ってWOLEDに興味沸いてます。

ただ出来れば27インチ4Kが欲しいんですよね。このサイズと解像度の組み合わせのOLEDは現状QD-OLEDしかないのでしょうか?

QD-OLEDは部屋が暗く無いと性能を発揮出来ないので部屋を暗くしてみてください。

自分としては明るい空間でゲームや作業をしたいので暗くすればOKじゃなくて気になるんですよねえ……

検証お疲れ様です

DELLのQD-OLEDとかは検証予定ありますか?

2025年モデルとか出てた覚えがありますが

LGの初期型が9万台+キャッシュバックで8万円台で買えたこと考えるとなぁ…同じパネルで文字読みづらいの我慢するくらいなら新型買った方が満足感は高そう

同じパネルで2年近く毎日使って焼きつきもないから割と拍子抜け

LG OLEDパネルは焼き付き耐性がけっこうある気がします。

去年買ってベンチマーク機に採用してる「LG 32GS95UE-B」も、まったく焼き付きがなく(いい意味で)裏切られた気分です。5年前に買った「LG OLED C9 55″」も元気に動いてて、少なくとも自分の経験上、LG OLEDはそこまで神経質にならなくて良さそう。

このモニターでDP or HDMI接続した場合、GPUスケーリングは使えるんでしょうか?

RTX5080+ROG Swift OLED PG27UCDMとRTX5080+KTC M27P6(ASUS製B850 M/B+9800X3D+RTX5080環境 ※GPUは共にMSI製でFHDモニターやOLED 4K TV では使えた。 M/B、GPUは最新ドライバー&BIOS)ではGPUスケーリングに出来なかったもので・・・4Kモニター(240Hzや160Hzの高リフレッシュレートモニター)だと変えられなんですかね?

GPUスケーリングやカスタム解像度がうまく行かない原因のひとつに、「DSC」が考えられます。

自分の環境だと、GeForceのカスタム解像度レンダリング機能(例:4K → 8K)を正常に動かせたのは、明示的にDSCを無効化できる「LG 32GS95UE-B」でした。

TCLやTitan Armyは明示的にDSCを無効化できないようで、カスタム解像度レンダリングがグレーアウト(使えない)状態です。

8/1日にGeforceの最新ドライバー「580.88」を入れたところ、GPUスケーリングに変更可能になりました。結局ドライバー問題だったみたいですね、ASUSは何を調べたのか分かりませんな

そうなんですね、自分が今使っているFHDモニターもOLED 4K TVもLG製だったから出来たのかもしれませんね。 念の為にASUSに質問してみたら該当商品を見てみるから送れとの事で出しましたが、症状が再現できずとの事で送り返された次第です(3年保証でしたので無料でした)。 ディスプレイ→GPUに変更できませんが支障が無い(自分はソロでAC系とかSLGしかしない)様なのでこのまま使う事にします、回答の件有難うございました

FPSゲームをメインにしてますが、FPSゲーム用のAHVAパネル使ってますが、

残像が目立つような感じがあって、またTNパネルに戻すかQD-OLEDにするか検討中です。

asusから出てるE-Sports TNパネルが正面から見る分には綺麗みたいですし迷います。

今回の記事とは関係ないけど、最近出てるモニターってなんで180hzとかの中途半端に感じる数値が多いんですか?

パネル製造元のラインナップ次第だと思います。

年々144 → 165 → 180 Hzと増えているので、今年後半は200 Hzがベースラインになるかも?

いつも楽しく拝見させていただいてます!

質問になってしまうのですが、wqhdモニターで4kを写した場合、4kモニターでwqhdを写した場合、どちらの方がボヤけたり違和感があるでしょうか?

現在、4k32inch、4k27inch、wqhd27inchで悩んでいます。用途として、映画視聴・ゲーム(pc、ps5)・簡単なオフィス作業に使用する予定です。

その際、ゲームで使用する際、スペック的にwqhdで表示せざる得ない一方、映画などは逆にwqhdがほぼ無いので4k表示となりそうです。なのでどの解像度のモニターを買うか非常に悩んでます。

またオフィス作業で4k27インチはwqhdと比べてメリットはあるのでしょうか?

長文失礼しました。

お忙しいとは思いますが、お答え頂けると嬉しいです。

たぶん裸眼視力に大きく依存するし、感じ方の個人差も大きいから一概に言えないのですが、基本的に「パネル解像度 > レンダリング解像度」だとボヤけて見えます。

WQHD~4KモニターでフルHD表示したときの見え方とは?

※3年前に書いたブログ記事です

> wqhdモニターで4kを写した場合

これは「パネル解像度 < レンダリング解像度」なので、ボヤけて見える傾向はほとんどなく、シャープネスの高い映像に感じやすいです。

だから自分の場合、4KモニターにフルHDを出すときはフルスクリーンモードを使わず、ウィンドウモードでプレイしてます。

フルスクリーンモードにするときは4K解像度にします。性能が足りなければ「NVIDIA DLSS(超解像)」や「DLSSフレーム生成」で誤魔化してます。

> オフィス作業で4k27インチはwqhdと比べてメリット

4K27(スケーリング100%)表示は、アイコンやUIが小さすぎて見づらいですね。スケーリング150%にすると不便なく使えます。

・・・それだとWQHDで良いのでは? という話になりそうですが、画素密度(画素ピッチ)は高いままです。画素密度が高い → ドット感が目立たないから、テキストの表示品質が高いです。

最近のWindows Updateで美しいフォント(Noto)も導入されたし、オフィス用途にあえて4K27を選ぶ意味はある程度ありそうです。

もちろん、4Kを実質WQHDで使うことになるから「贅沢な使い方」… だと思ってます。

詳しく解説ありがとうございます!

なるほど…非常に悩みますね…。

すいません、追加でもう一つ聞かせて下さい。

昨日ちもろぐさんがレビューされていた“ Titan Army P32A6V-PRO“を実際に見に行ったのですが、その際近くに置いてあった“ Taitan Amiy M27E6V-PRO”と比べた際、後者の方が画質がそれなりに良く感じました。

現状、27インチminiledを買うならKTC M27P6を第一候補としているのですが、Taitan Amiy M27E6V-PROと同等レベルのパネルレベルを期待してもいいと思いますか?

レビューされていない商品だとは思うので、推測でも構わないので、ご意見を聞きたいです。

こちら自分の使い方なんですがこの手の記事で125%表示が言及されないのはなぜなのでしょうか。

27インチなど4K100%だと小さすぎ、150%だとWQHDと表示領域が変わらない……

というときに有用な選択肢だと思います。

定期的に開催されるタイムセールが15%オフになったので現在77349円、そこに1割引クーポン出せば7万フラットで有機ELが買える時代が来出るんですね

この企業、ちょっと怪しいよね。確かに常套手段ではあるけど

①公式サイトは超高額設定②クーポンで15%引き

③Amazonだと②より安い ④セール時でさらに安く

で、相対的に「お得」って思わせてる感凄い

この記事執筆時は分からんが、現時点では公式サイトとAmazonで価格差がおかしい