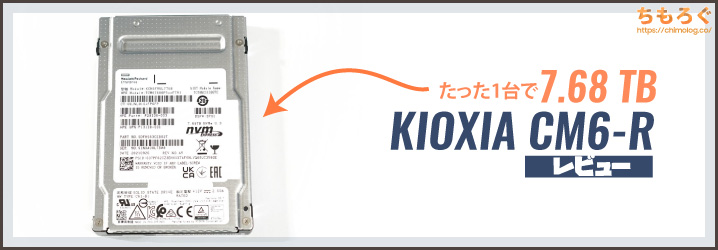

たった1台で容量7.68 TBもある、KIOXIA(旧東芝メモリ)のエンタープライズ向けNVMe SSD「KIOXIA CM6-R」を海外から購入しました。

かなりレアなSSDです。(誰に需要があるかはともかく・・・)せっかくなのでレビュー記事をアップします。

(公開:2022/8/13 | 更新:2022/8/13)

KIOXIA CM6-R【仕様】

| KIOXIA CM6-R スペックをざっくりと解説 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 容量 | 1920 GB | 3840 GB | 7680 GB | 15360 GB |

| インターフェイス | PCIe 4.0 x4(NVMe 1.4) | |||

| フォームファクタ | 2.5″ U.3(SFF-TA-1001) | |||

| コントローラ | KIOXIA独自コントローラ | |||

| NAND | KIOXIA製 96層 3D TLC NAND | |||

| DRAM | 非公開 | |||

| SLCキャッシュ | 非公開 | |||

| 読込速度 シーケンシャル | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s |

| 書込速度(SLC) シーケンシャル | 2800 MB/s | 4200 MB/s | 4200 MB/s | 4000 MB/s |

| 書込速度(TLC) シーケンシャル | 非公開 | |||

| 読込速度 4KBランダムアクセス | 1300K IOPS | 1400K IOPS | ||

| 書込速度 4KBランダムアクセス | 100K IOPS | 170K IOPS | ||

| 消費電力(最大) | 16.0 W | 19.0 W | 20.0 W | 21.0 W |

| 消費電力(アイドル) | 非公開 | |||

| TBW 書き込み耐性 | 3424 TB | 6848 TB | 13697 TB | 27394 TB |

| MTBF 平均故障間隔 | 250万時間 | |||

| 保証 | 5年 | |||

| MSRP | 非公開 | |||

| 参考価格 | – | 91300 円 | – | |

| GB単価 | – | 23.8 円 | – | |

KIOXIA CM6-Rは、キオクシア(旧東芝メモリ)がサーバー向けに販売しているエンタープライスNVMe SSDです。主な特徴はPCIe 4.0 x4対応で、最大30.72 TBの大容量モデルを用意しています。

コンシューマ向けでは既に古い96層 3D TLC NANDを使っていますが、NANDメモリのたくさん束ねて、高性能なSSDコントローラで制御すれば(理論上)いくらでも性能を稼げます。

スペックシートによると、KIOXIA CM6-Rは最大6900 MB/sの読み込み性能と、最大4200 MB/sの書き込み性能を出せるとのこと。

耐久評価は1 DWPD(Drive Writes Per Day)と5年保証。分かりやすくTBWに換算すると、7.68 TBモデルで約13700 TBWです。容量あたり約1780倍もの耐久性を誇ります。

| SSD | 2 TB |

|---|---|

| KIOXIA CM6-R | 3424 TBW |

| SK hynix P41 (P41 Platinum:レビュー) | 1200 TBW |

| FireCuda 530 (FireCuda 530:レビュー) | 2550 TBW |

| CFD PG4VNZ | 1400 TBW |

| Plextor M10PGN | 1280 TBW |

| Crucial P5 Plus | 1200 TBW |

| Samsung 980 PRO (980 PRO:レビュー) | 1200 TBW |

| WD Black SN850 (SN850:レビュー) | 1200 TBW |

容量あたり1780倍がいかに優れた耐久性か、比較すると分かりやすいです。暗号化を捨てて耐久性に振り切った「FireCuda 530」ですら、容量あたり1275倍の耐久性にとどまっています。

個人輸入なら意外と安く買えます

バルク品(新品未開封)はeBayで入手可能です。為替や送料(関税)を考慮して、約9.2~9.6万円で容量7.68 TBモデルが購入できます。

- 东芝Kioxia/铠侠CD6 CM6 7.68T(ログイン必要)

若干性能が下がる「CD6」ですが、Taobaoにて7.68 TBモデルが約7.8万円で購入できます。新品同様品だと約6.4万円です。

日本国内では「PC4U」にて販売中

ここ最近の猛烈な円安を考慮しても、海外オークションのeBayが一番安く入手できる方法ですが、万が一初期不良を引いたとしても基本的に返品は不可能でメーカー保証もありません。

ASK直営店の「PC4U」で販売されているKIOXIA CM6-R / CD6-Rはメーカー保証は無いものの、7日間の初期不良保証(交換保証)が付いてきます。

KIOXIA CM6-Rを開封レビュー

パッケージデザイン & 開封

eBayにて599ドル(消費税や送料、為替レートと海外事務手数料を入れて約9.4万円)で購入。注文から約2週間でアメリカから日本に到着しました。

本体は静電気防止袋に密閉された状態です。バルク品ですので、パッケージや付属品はありません。

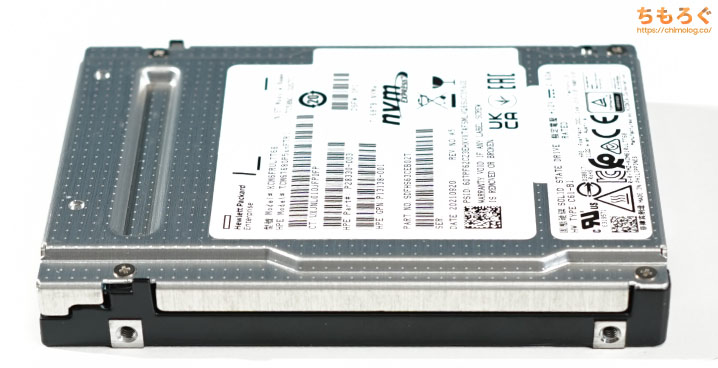

アルミ合金製の2.5インチU.2筐体

KIOXIA CM6-Rは2.5インチのU.2筐体です。アルミ合金製のU.2筐体で放熱性を高めます。SSD全体が実質ヒートシンクと考えていいでしょう。

厚み15 mmで、一般的な2.5インチSATA SSDの約3倍も分厚いです。側面に固定用のネジ穴が空いています。

外気を内部に取り込むための通気口が設けられています。

反対側も吸気用(または排気用)の通気口があります。接続インターフェイスは「U.3(SFF-TA-1001)」ですが、U.2用のケーブルやアダプターカードでそのまま使えます。

U.2とU.3のピンアサインが違うため、もしかして使えないのでは・・・?と懸念事項でしたが、実際に試すと問題なく使えました。

U.2筐体とはいえ、基本的には2.5インチSATA SSDとサイズ感に大きな差はありません。厚みが3倍のSATA SSDです。2.5インチベイのあるPCケースに搭載できます。

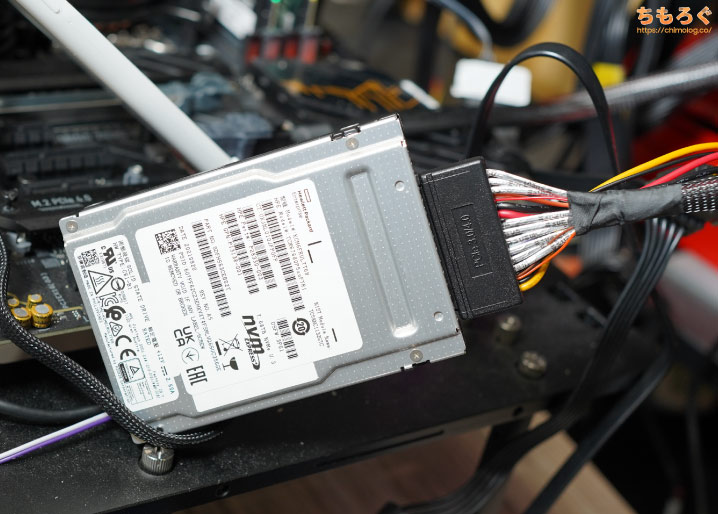

U.2コネクタからM.2スロットに変換

コンシューマ向けの普通なマザーボードには、U.2端子がありません。かといってU.2端子のためにサーバーグレードのマザーボード(C622やWRX80)を買うのはちょっと厳しいです。

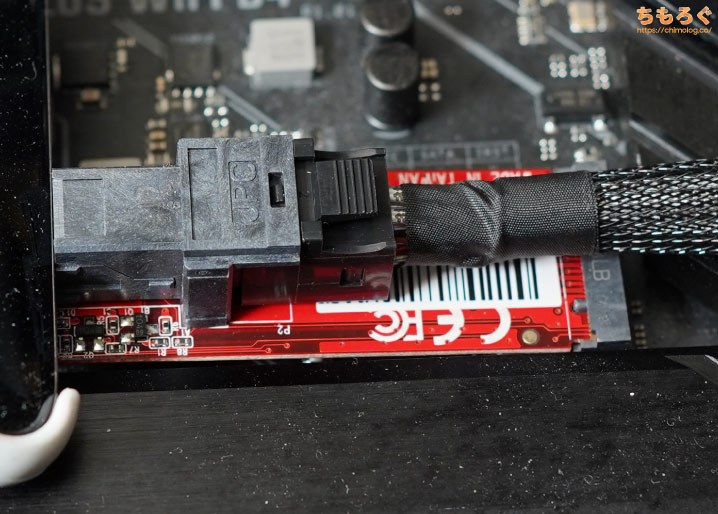

というわけで、U.2端子からM.2スロットに変換するアダプターを使います。今回用意したのはLINKUP製のU.2ケーブルと、StarTech製のU.2 → M.2変換アダプターです。

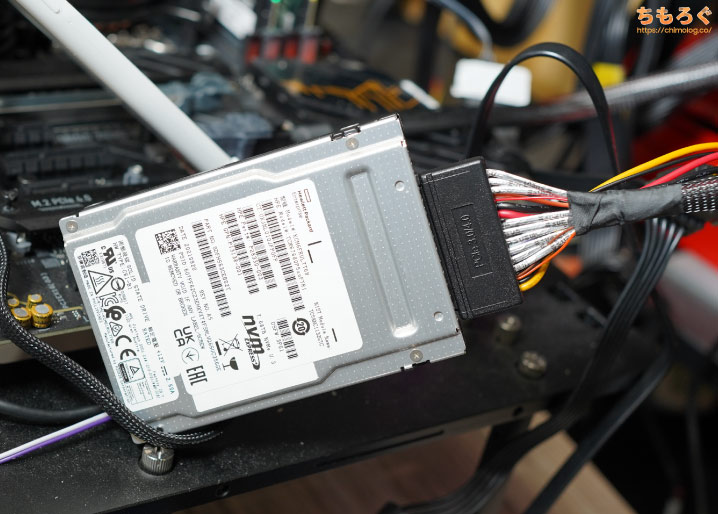

U.2ケーブルでSSD本体とM.2アダプターを接続します。

U.2ケーブルから伸びているSATA電源コネクタに接続するのを忘れずに。

適当にM.2スロットに接続して取り付け完了です。なお、接続するM.2スロットはおそらくチップセット経由の方が安定するかも。

Intel Z690やB660では、CPUに直結するとWindows 10 / 11が起動しなかったりBSODが頻発する症状に見舞われました。AMD X570なら、CPUに直結しても問題なく動作したのですが・・・謎が多いです。

少しでもコストを抑えたい方は、U.2から直接PCIe 4.0 x4に変換するカードが目的に合っています。

しかし、自分の環境(Intel Z690 / B660 / AMD X570にて)では動作が若干不安定でした。コストが安く、ケーブルレスでスッキリするメリットがありますが、不安定では話にならないです。

KIOXIA CM6-Rの性能をベンチマーク

テスト環境を紹介

| テスト環境 「ちもろぐ専用:SSDベンチ機」 | ||

|---|---|---|

| Ryzen 9 5950X16コア32スレッド | ||

| NZXT X63280 mm簡易水冷クーラー | ||

| ASUS ROG STRIXX570-E GAMING | ||

| DDR4-3200 16GB x2使用メモリ「G.Skill Trident Z C16」 | ||

| RTX 3070 8GB | ||

| KIOXIA CM6-R 7.68 TB | ||

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | ||

| Windows 10 Pro 64bit検証時のバージョンは「1909」 | ||

| ドライバ | NVIDIA 471.41 | |

| ディスプレイ | 3840 x 2160@144 Hz使用モデル「DELL G3223Q」 | |

980 PROのレビュー以降、SSDをテストするベンチマーク機を更新しました。PCIe 4.0に対応するプラットフォーム「Ryzen 5000」と「AMD X570」をベースに、適当なパーツを組み合わせます。

CPUは16コア32スレッドの「Ryzen 9 5950X」です。16コア32スレッドの圧倒的なCPU性能があれば、最大7000 MB/s超のSSDが相手でもボトルネックになる可能性はほぼ皆無です。

マザーボードはASUS製「ROG STRIX X570-E GAMING」を採用。テスト対象のNVMe SSDをCPU直結レーンのM.2スロット、またはPCIeスロットに挿し込んで各ベンチマークを行います。

SSDを熱から保護するサーマルスロットリングによって性能に悪影響が出ないように、以下のような手段でテスト対象のSSDを冷却しながらベンチマークを行います。

- マザーボード付属のヒートシンクを装着

- ケースファンを使ってヒートシンクを冷やす

SSDを徹底的に冷やして、サーマルスロットリングがテスト結果に影響を与えないように対策しています。5分間の発熱テストのみ、ヒートシンクを外してケースファンも使いません。

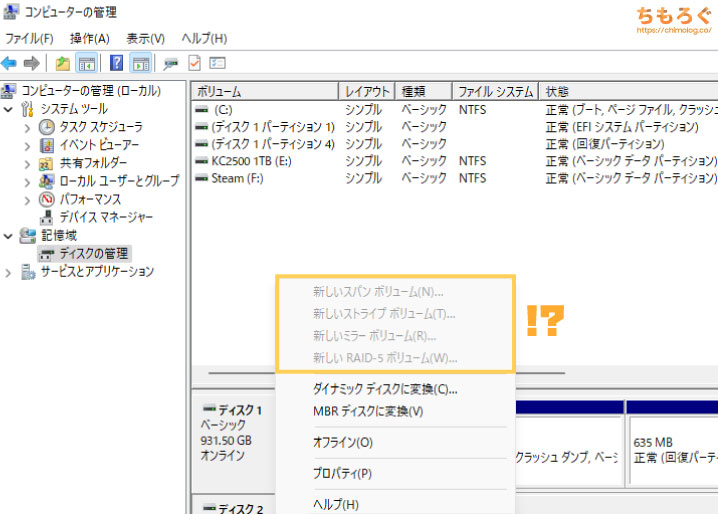

Windows 10 / 11ではフォーマット形式に注意

KIOXIA CM6-RはWindows 10 / 11で使われる想定で設計されていません。

そのまま初期状態でWindows 10 / 11に接続しても、ドライブを認識してもボリュームの作成ができず、ベンチマークでアクセスしようとするとブルスクで終了です。

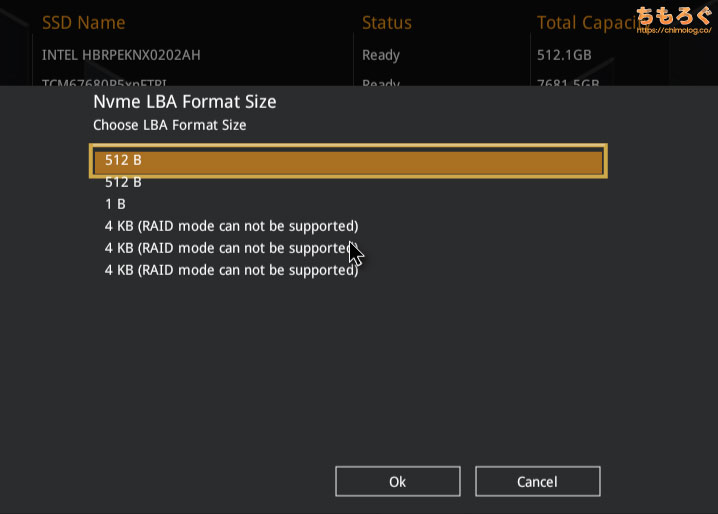

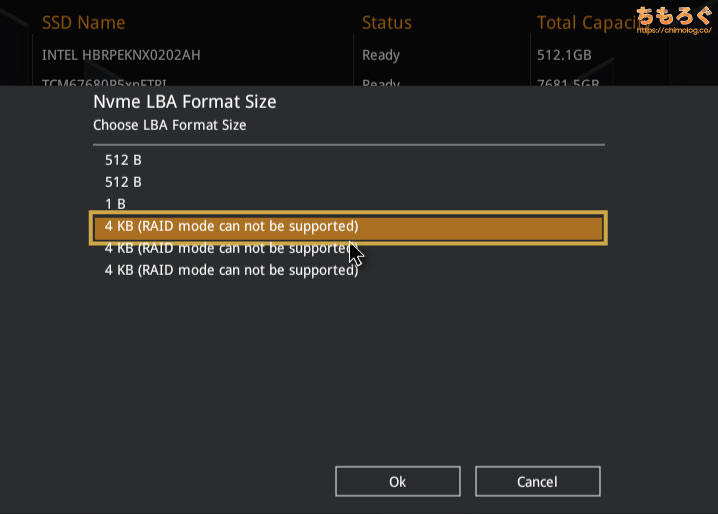

Windows 10 / 11で正常に動作させるには、セクタサイズを「512B」または「4KB」でフォーマットし直す必要があります(※初期状態はセクタサイズが512B + 8Bとなっており、Windows 10や11が対応できない)。

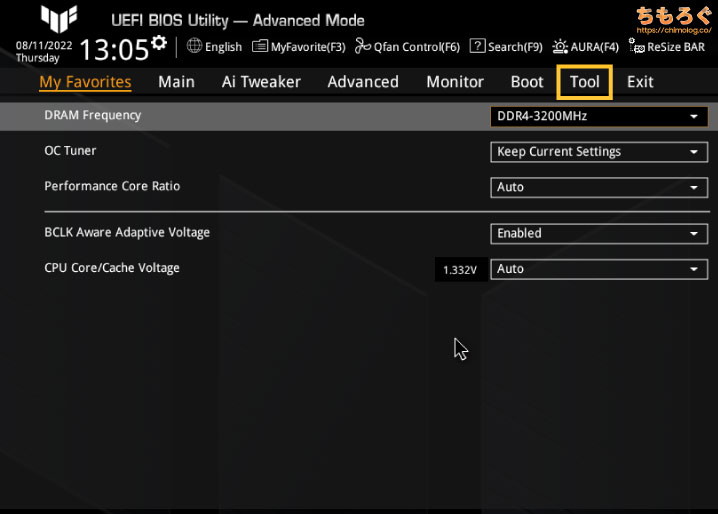

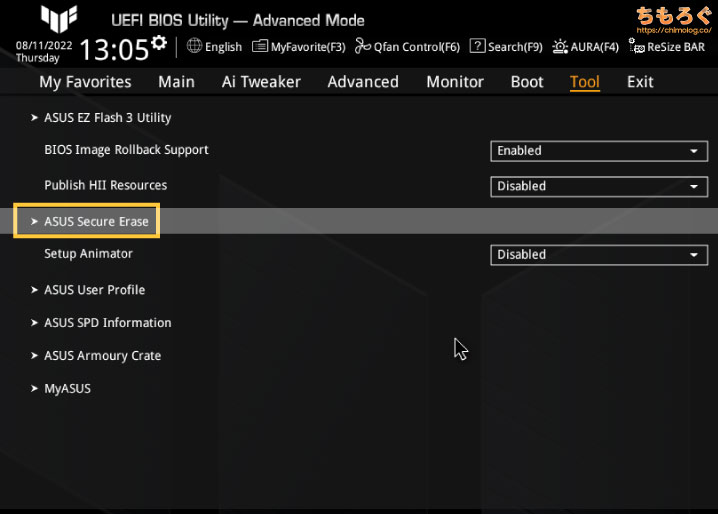

フォーマットし直す方法はUEFI BIOSの「Secure Erase」がお手軽です。ASUSのマザーボードなら、「Tool」にSecure Eraseが入っているはず。

「ASUS Secure Erase」をクリックします。

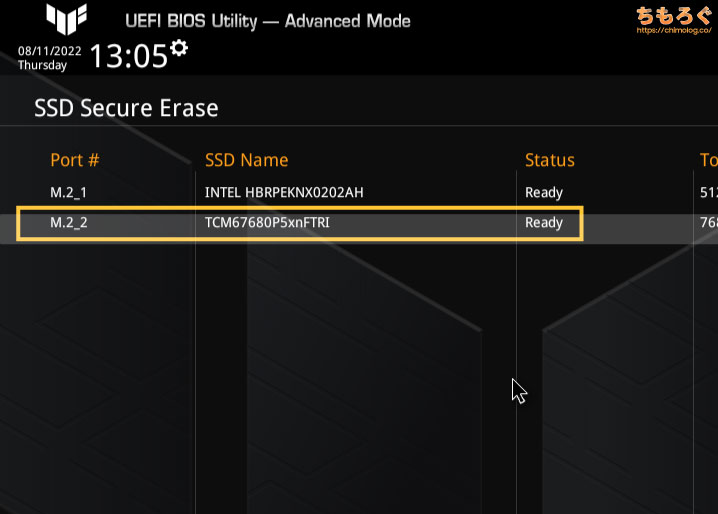

KIOXIA CM6-R(TCM67680P5xnFTRI)を選択して続けます。

対応しているフォーマット形式が表示されます。KIOXIA CM6-Rでは、6種類のフォーマット形式に対応しているようです。

- 512B + 0B(Windows 10 / 11対応)

- 512B + 8B(初期状態)

- 1B + 0B

- 4KB + 0B(Windows 10 / 11対応)

- 4KB + 8B

- 4KB + 64B

以上でWindows 10 / 11が対応しているフォーマット形式は1番目の「512B + 0B」または、4番目の「4KB + 0B」です。

今回はフォーマット形式に「4KB」を選びました。Twitterにいるストレージガチ勢いわく、KIOXIA CM6-Rは「4KB」形式のほうが高パフォーマンスとのこと。

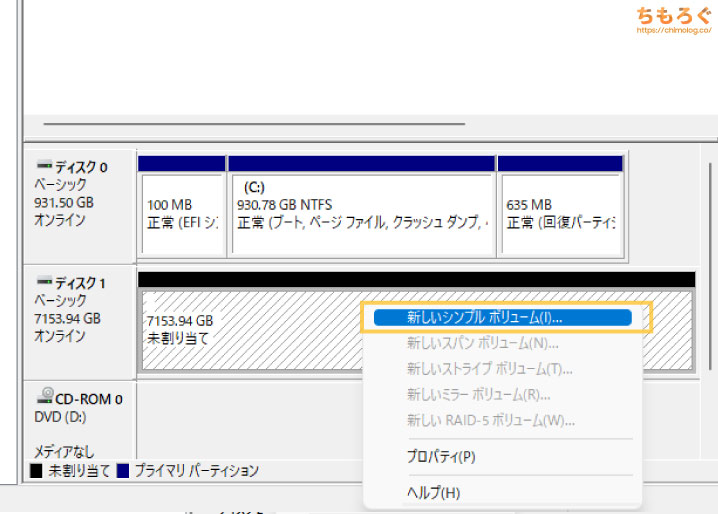

Secure Eraseで4K(または512B)フォーマットに変更すると、Windows 10 / 11で無事ボリュームを作成できるようになり、各種ベンチマークも安定して通ります。

Ubuntu(Linux)でフォーマットし直す方法もありますが、普通に面倒くさいのでマザーボード付属のSecure Erase機能で十分でしょう。

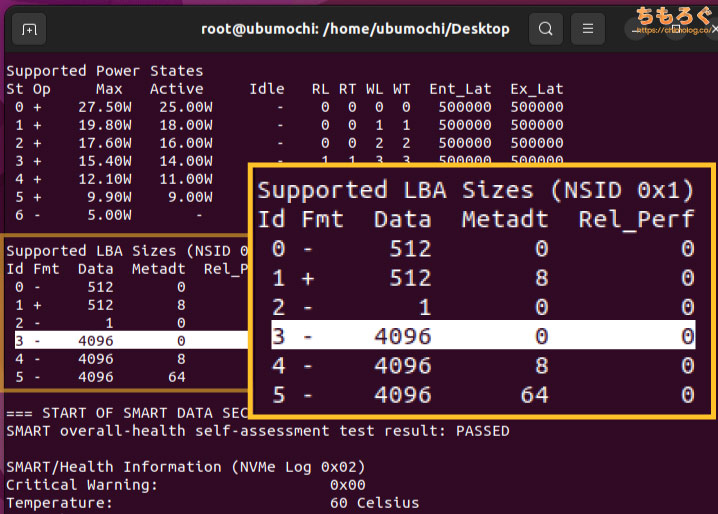

ちなみに、Ubuntuで「smartctl -a /dev/対象のSSD」とコマンドを入力すると、対象のSSDが対応している詳細なフォーマット形式(LBAサイズ)を一覧表示できます。

Ubuntuでフォーマットし直す場合は、「nvme format /dev/対象のSSD -l=0」で512Bフォーマット、「nvme format /dev/対象のSSD -l=3」で4KBフォーマットを実行できます。

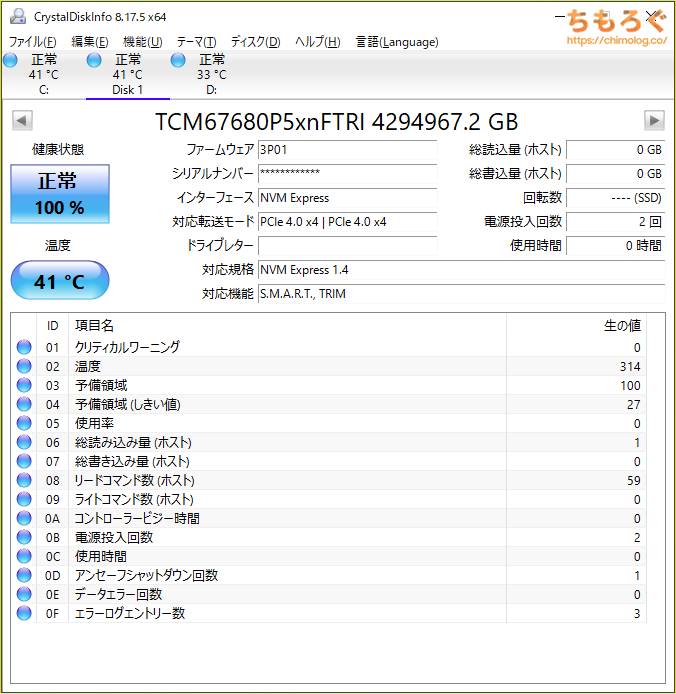

- インターフェース:NVM Express

- 対応転送モード:PCIe 4.0 x4

- 対応規格:NVM Express 1.4

- 対応機能:S.M.A.R.T. / TRIM

「KIOXIA CM6-R(TCM67680P5xnFTRI)」の初期ステータスをCrystal Disk Infoでチェック。特に問題なし。

なお、容量表示がバグっているのはフォーマット形式が間違っているからです。「512B」または「4KB」でフォーマットし直すと、正しい容量が表示されます。

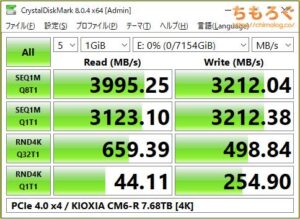

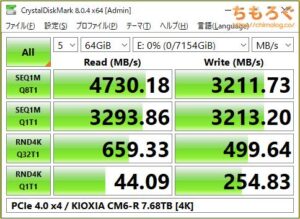

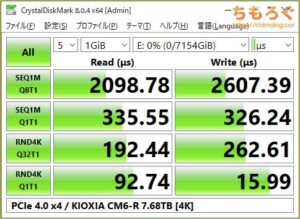

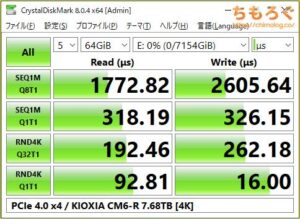

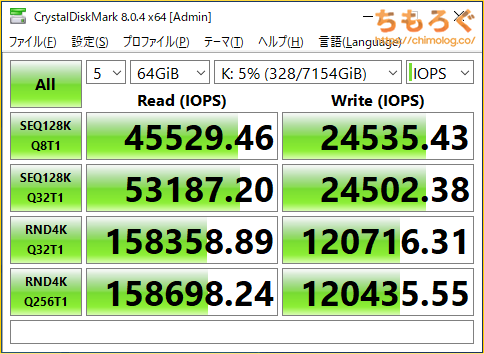

Crystal Disk Mark 8

「Crystak Disk Mark 8」は、日本どころか世界で一番有名と言っても過言ではない、定番のSSDベンチマークソフトです。性能の変化をチェックするため、初期設定の「1 GiB」に加え、最大設定の「64 GiB」もテストします。

| Crystal Disk Mark 8の結果※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|  |

| テストサイズ:1 GiB(MB/s) | テストサイズ:64 GiB(MB/s) |

|  |

| テストサイズ:1 GiB(レイテンシ) | テストサイズ:64 GiB(レイテンシ) |

読み込み速度は64 GiBサイズにて約4700 MB/s程度、書き込み速度は3200 MB/s程度にとどまり、公称値スペックから程遠い結果に。

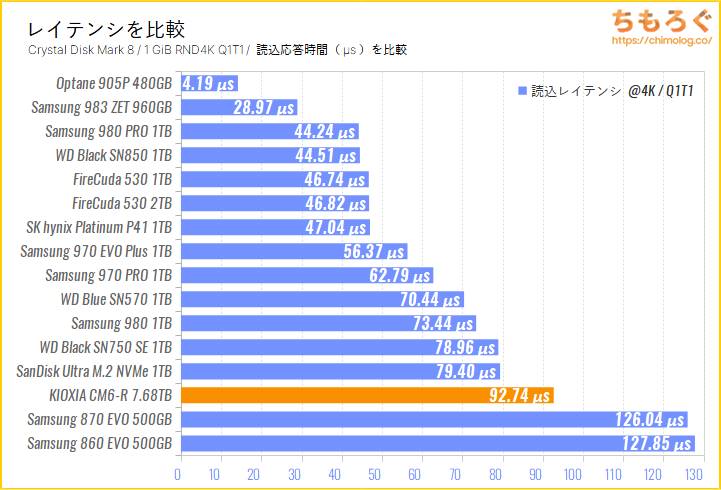

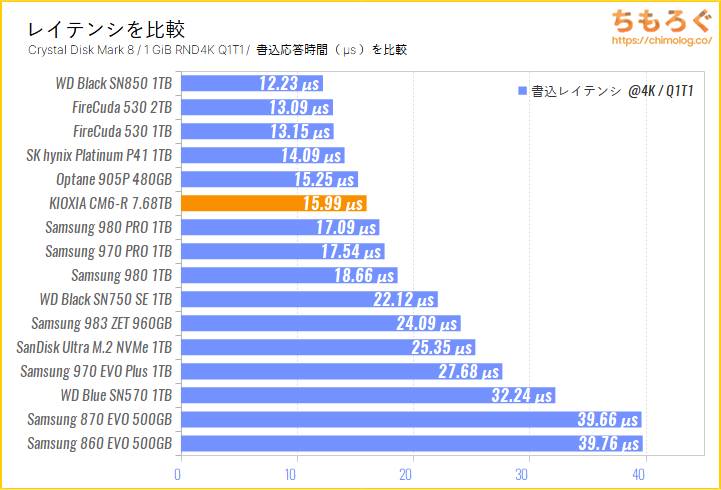

体感性能や実用性能に影響が大きい、4KBランダムアクセスのレイテンシ(応答時間)の比較グラフです。

KIOXIA CM6-Rは意外と遅く、同じ96層 3D TLC NANDを使っているSanDisk Ultra 3Dにすら一歩劣る読み込みレイテンシにとどまっています。

書き込みレイテンシは最近のNVMe SSDとおおむね互角レベルです。

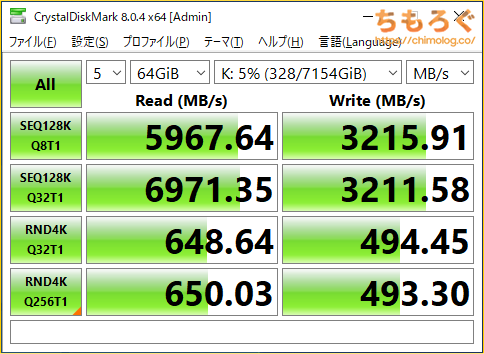

公式のデータシートに記載がある設定でCrystal Disk Mark 8をテストすると、公称値に近い性能を確認できます。

シーケンシャル性能は128 KiB(QD=32)にて、読み込みが6970 MB/sでスペック通り。書き込みは3210 MB/sで、スペックの4000 MB/sに届かない結果でした。

ランダムリードは4 KiB(QD=256)で約158K IOPS、ランダムライトが4 KiB(QD=32)で約121K IOPS、ランダムアクセス性能についてはメーカー公称値にまったく届かない性能です。

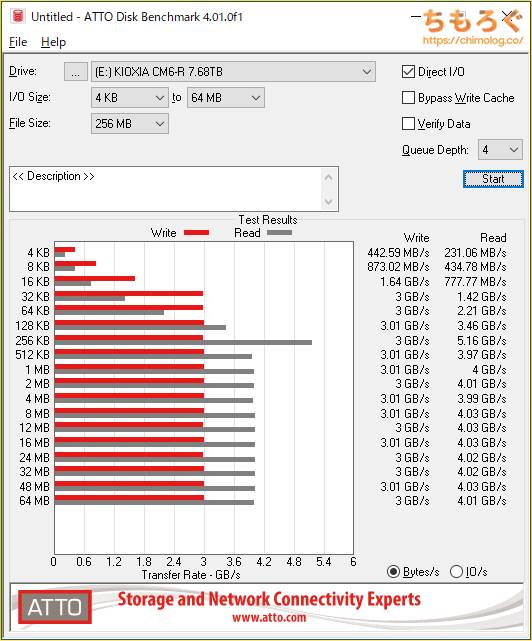

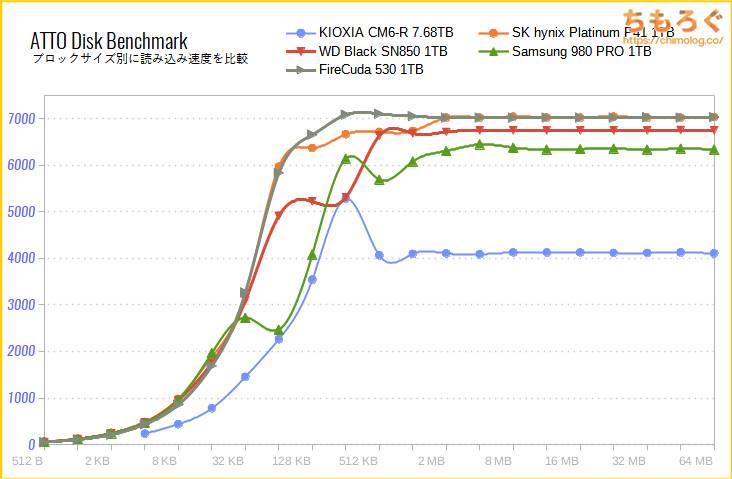

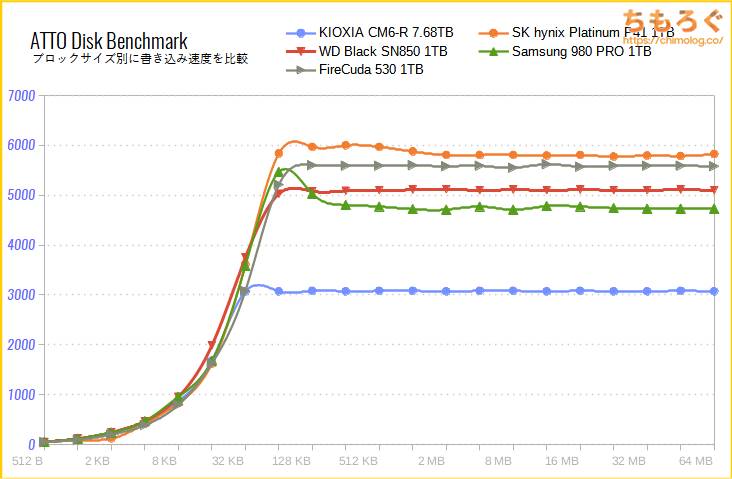

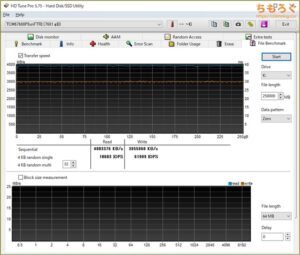

ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmarkは、512 B~64 MB(合計21パターン)のテストサイズでスループットを測定し、SSDの性能が安定しているかどうかを視覚的に示してくれるベンチマークソフトです。

ベンチマーク結果からSSDの評価が非常に分かりにくいので、表計算ソフトを使ってグラフ化して他のSSDと比較します。

読み込み速度は4000 MB/s前後で止まってしまい、やはり公称値の6900 MB/sに届かない性能です。

書き込み速度もそれほど伸びず、3000 MB/s前後にとどまります。なんとなく、Windows 10 / 11向けにコントローラの挙動が最適化されていない気がします。

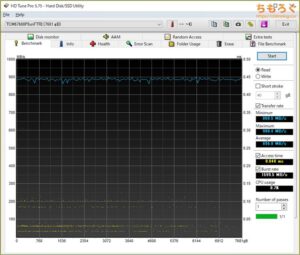

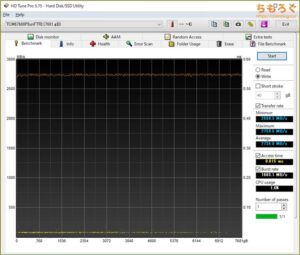

HD Tune Pro

HD Tune Proは有料のSSDベンチマークソフトです。SSDの容量全域に渡ってテストを実行して、SSDの性能変化(SLCキャッシュの有無や、キャッシュが剥がれた後の性能など)を手軽に調べられます。

| HD Tune Proの結果※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

HD Tune Proで注目するのは「書き込み速度の変化」です。3枚目のファイルベンチマーク(250 GB分)を見ると、250 GBすべてで一貫した書き込み性能を維持します。

SSDは構造上、並列化するほど性能を維持しやすい特性があります。記憶密度の低い96層 TLC NANDで容量7.68 TBを作るとなると、相当な数のNANDメモリを搭載しているはずで、性能を維持しやすいのも納得です。

KIOXIA CM6-Rを実運用で試す

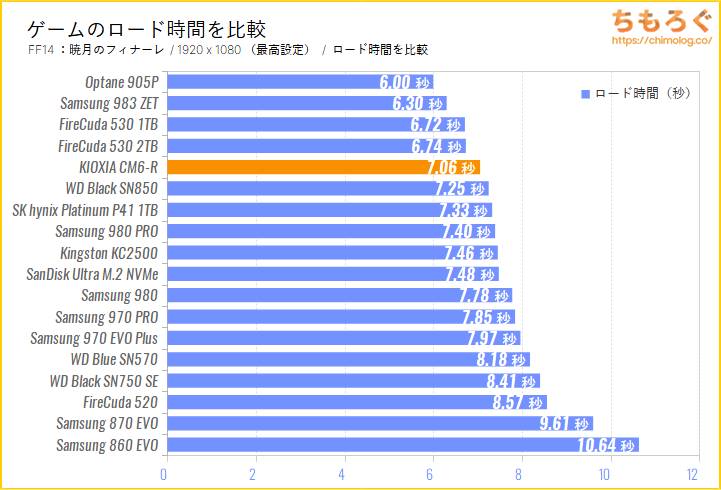

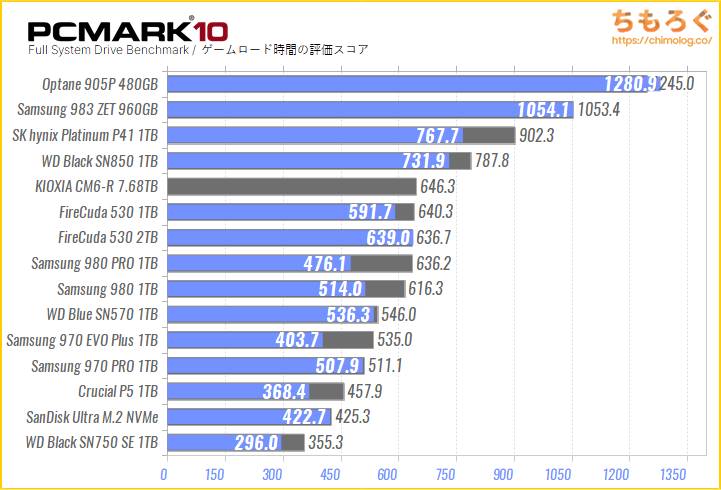

ゲームのロード時間を比較

FF14:暁月のフィナーレ(ベンチマークモード)で、ゲームロード時間を測定します。ベンチマーク終了後に、ログファイルからロード時間を読み取ります。

ロード時間は「7.06 秒」で、980 PROやSN850をわずかに上回る結果です。

ランダムリードが速いほど有利なテストで、それほどランダムリードが早くないKIOXIA CM6-RがSN850を凌ぐ性能を叩き出せる理由は正直よく分かりません。

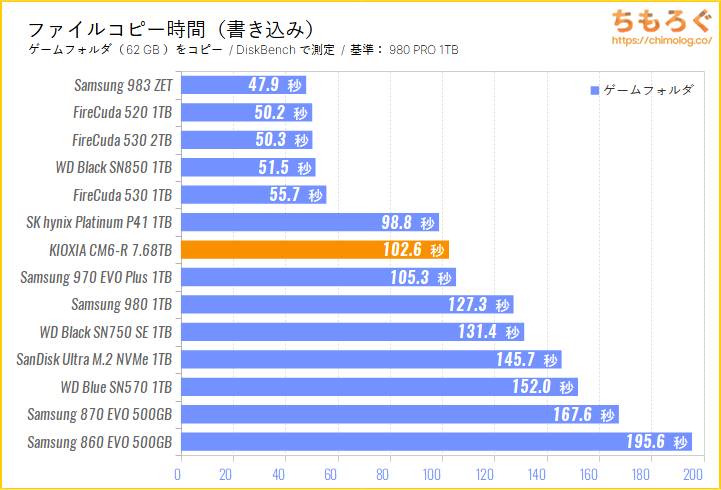

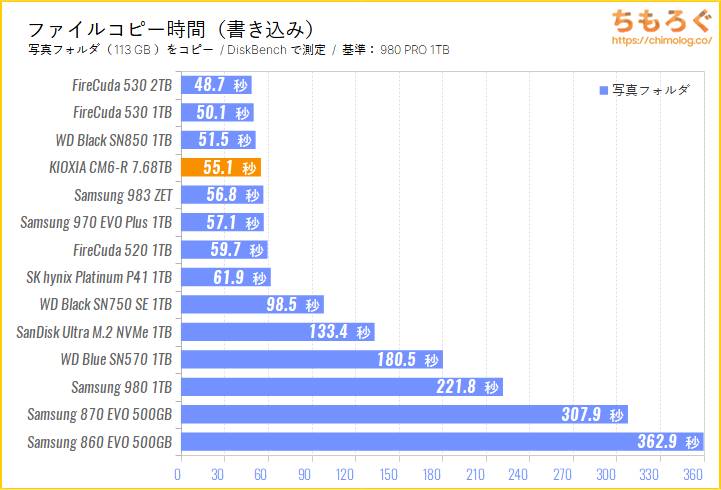

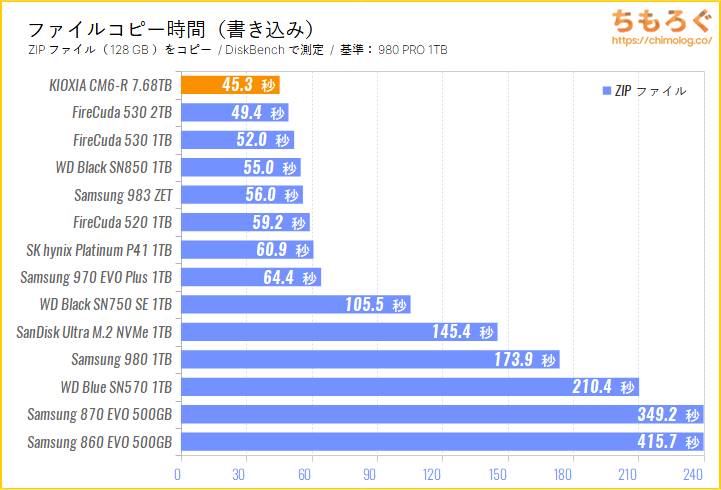

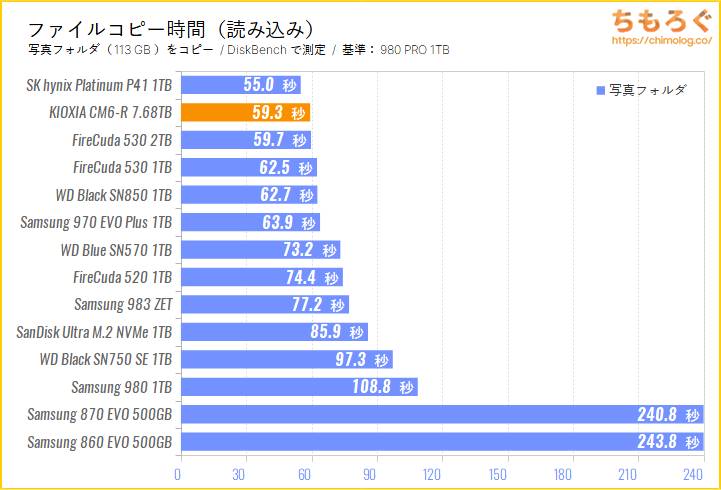

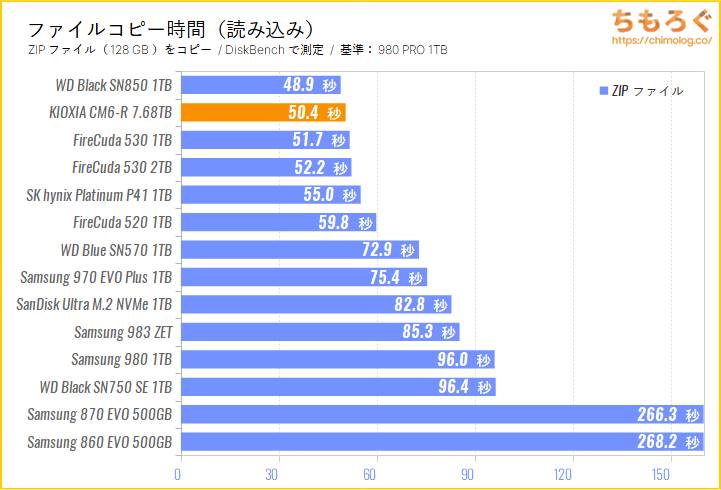

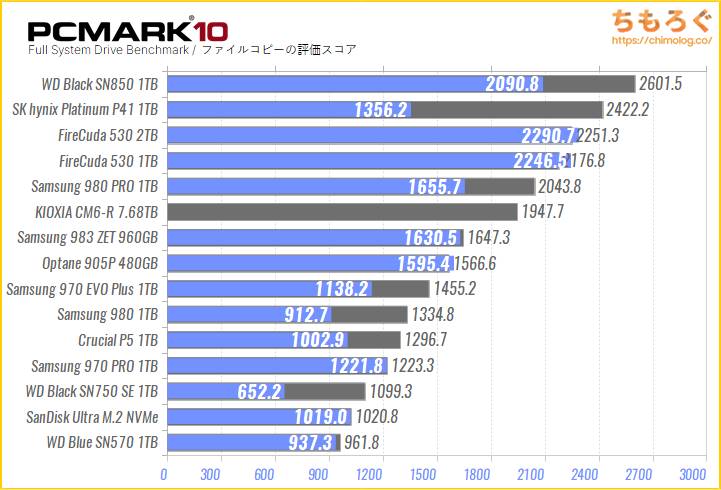

ファイルコピーの完了時間

Windows標準のコピペ機能と目視によるストップウォッチでは正確性に欠けるので、ファイルコピーに便利なフリーソフト「DiskBench」を使って、ファイルコピーに掛かった時間を計測します。

- ゲームフォルダ(容量62 GB / 76892個)

- 写真ファイル(容量113 GB / 6000枚)

- 圧縮データ(容量128 GB / zip形式)

ファイルコピーに使う素材は以上の3つ。ファイルコピーの基準となるストレージは、PCIe 4.0対応かつ書き込み性能が高速なSamsung 980 PRO(1 TB)です。

書き込み(980 PRO → KIOXIA CM6-R)速度はおおむねシーケンシャル性能に従った結果ですが、ゲームフォルダ(62 GB)の書き込みだけは、SN850やFireCuda 530に対して大きく遅れを取ります。

圧縮データ(容量128 GB / zip形式)のコピーでは、過去レビューしたSSDで最高の性能を記録しています(128 GBのコピーがたったの45秒で完了)。

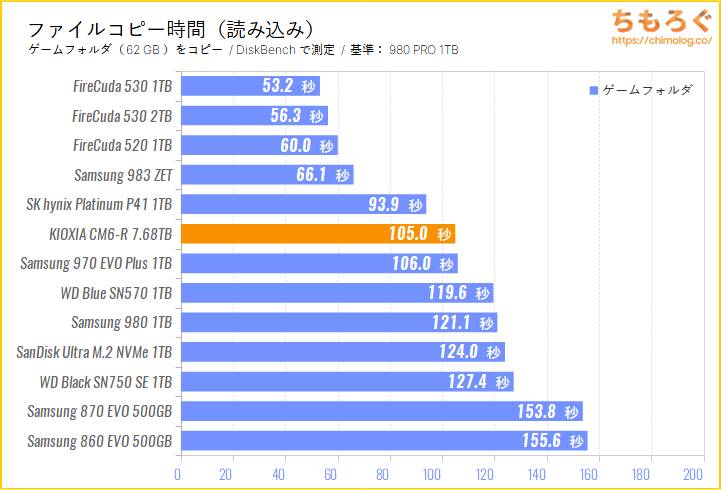

次は読み込み(KIOXIA CM6-R → 980 PRO)のコピペ時間です。

おおむねシーケンシャル性能通りの結果で、PCIe 4.0で現行最高峰のSN850やFirecuda 530に匹敵する速さを見せます。しかし、ゲームフォルダの読み出しは上手く性能を出せず、970 EVO Plusと大差ない結果に。

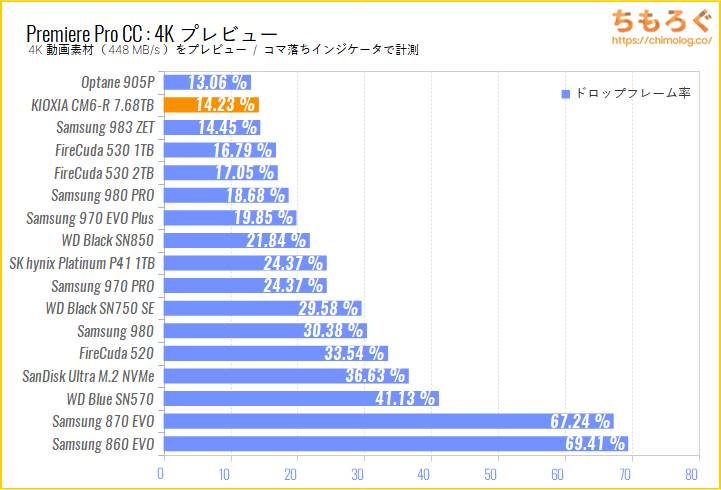

Premiere Pro:4K素材プレビュー

動画編集ソフト「Adobe Premiere Pro」で、1秒あたり448 MBの4K動画素材をプレビューします。Premiere Proのプレビューは、素材を配置しているストレージの性能に影響を受けやすく、SSDの性能が不足すると「コマ落ち」が発生しやすいです。

コマ落ちしたフレーム数はPremiere Proの標準機能「コマ落ちインジケータ」で3回測定して平均値を出し、動画素材の総フレーム数で割り算してドロップフレーム率を計算します。

4Kプレビューのドロップフレーム率はなんと14%台です。

Premiere Proテストでは、シーケンシャル性能とランダムアクセス読み出し性能の両方が求められる傾向が強いものの、KIOXIA CM6-Rは過去の傾向を覆す結果を見せました。

KIOXIAは製品紹介で一応「読み取り集中型SSD」とアピールしていますが、こういった高スループットな素材の読み出しも相性がいいタスクなのかも・・・?

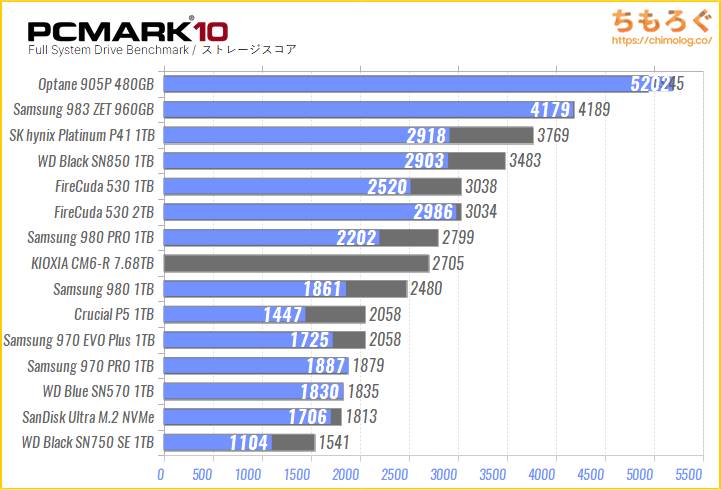

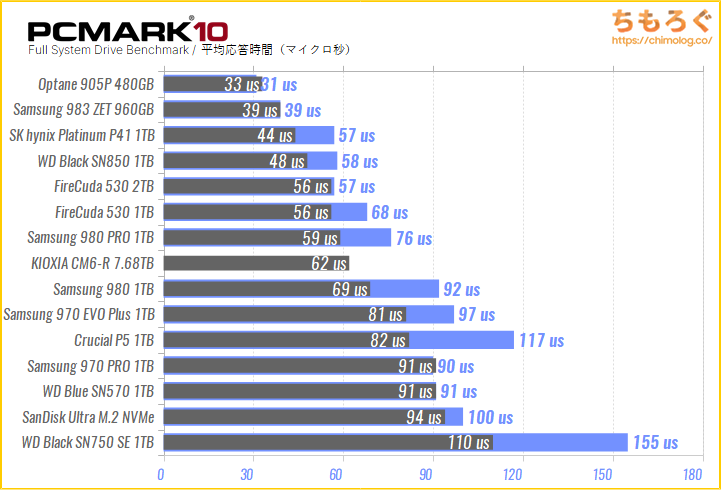

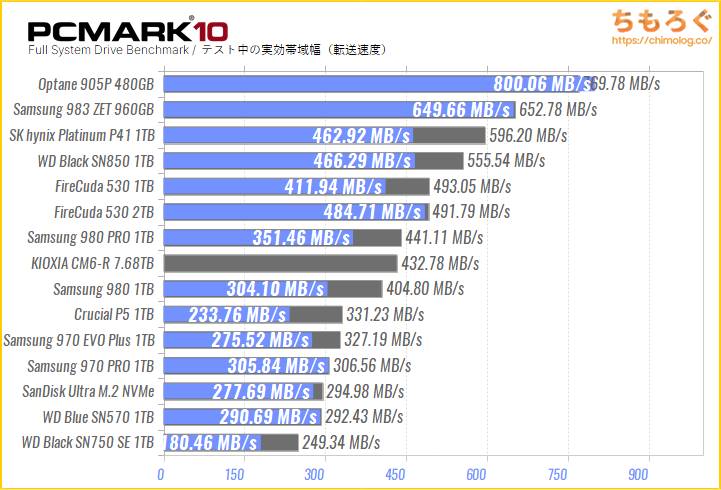

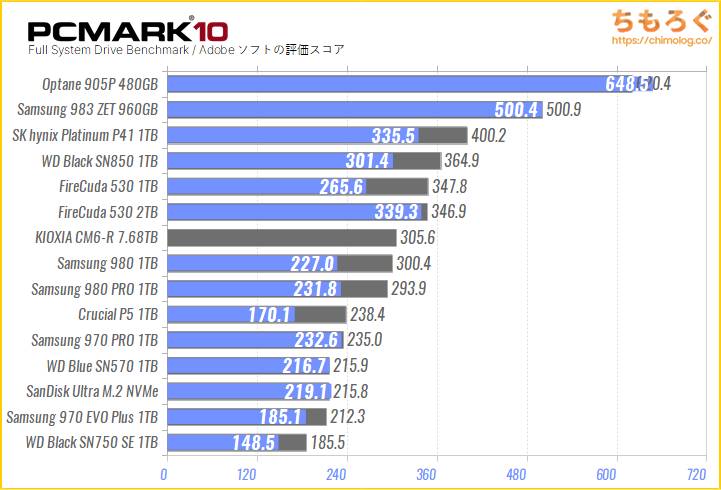

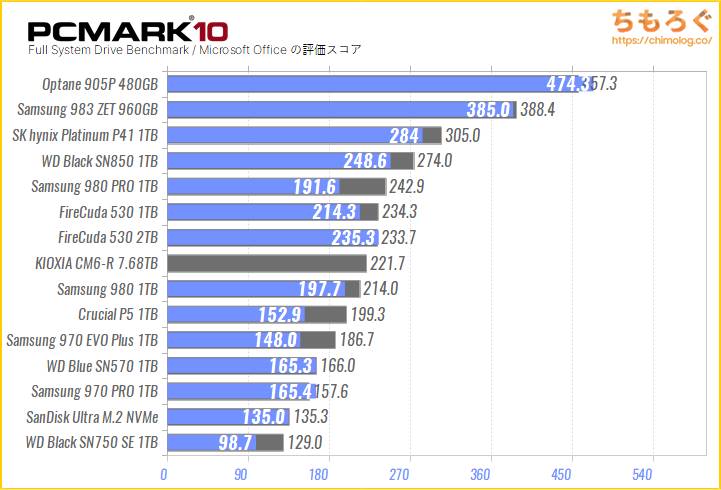

PCMark 10:SSDの実用性能

PCMark 10 Professional Editionの「Storage Test」を使って、SSDの実際の使用シーンにおける性能を測定します。

- PCMark 10(UL Benchmarks)

Storage Testには23種類のテストパターン(Trace)が収録されており、パターンごとの転送速度や応答時間を測定し、SSDの実用性能をスコア化します。

なお、SSDは空き容量によって性能が大きく変化する可能性があるため、空き容量100%だけでなく容量を80%埋めた場合(= 空き容量20%)のテストも行いました(※2回:約2時間)。

KIOXIA CM6-Rのストレージスコアは「2705点(空き容量100%時)」です。同じ96層 TLC NANDを使っているSanDisk Ultra M.2を大幅に上回り、Samsung 980 PROに迫るスコアです。

Adobe系ソフト、ゲームロード時間の評価スコア、ファイルコピー性能のスコア、Microsoft Office系ソフトの評価スコア。それぞれの実用性能スコアは以上の通りです。

エンタープライス製品だけに期待値が高かったため、思ったより冴えないスコアに少し落胆しています。

ただ、そもそもWindows 10 / 11向けに用意された製品ではないし、コンシューマ向けのベンチマーク(PCMark 10)に最適化されていない可能性も考えられます。

搭載されているNANDメモリも今となっては旧世代の96層 TLC NANDです。他のNVMe SSDがまだ到達していない圧倒的な大容量と、980 PROに迫る性能を両立できているだけでも、相応の価値はあると(個人的に)思います。

| 実用スコアの内訳 Full System Drive Benchmark | |

|---|---|

| Adobe Score | Adobe Acorbatの起動 Adobe After Effectsの起動 Adobe Illustratorの起動 Adobe Premiere Proの起動 Adobe Lightroomの起動 Adobe Photoshopの起動 Adobe After Effets Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop(重たい設定) Adobe Photoshop(軽量設定) |

| Game Score | Battlefield Vの起動(メインメニューまで) Call of Duty Black Ops 4の起動(メインメニューまで) Overwatchの起動(メインメニューまで) |

| Copy Score | 合計20 GBのISOファイルをコピー(書き込み) ISOファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) ISOファイルをコピー(読み込み) 合計2.37 GBのJPEGファイルをコピー(書き込み) JPEGファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) JPEGファイルをコピー(読み込み) |

| Office Score | Windows 10の起動 Microsoft Excel Microsoft PowerPoint |

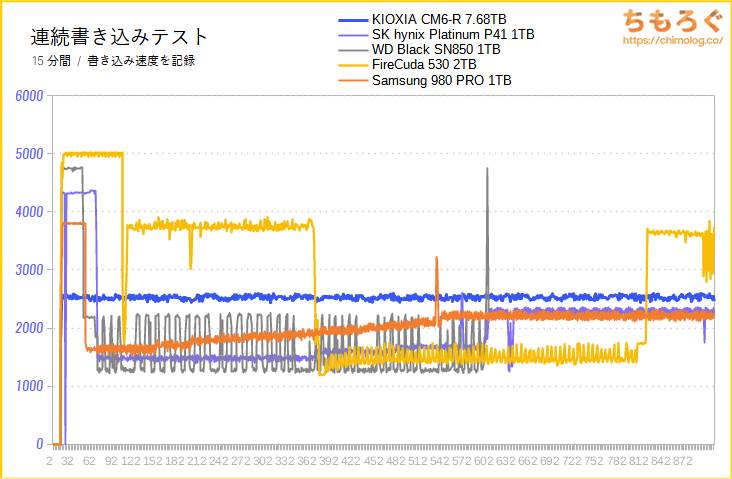

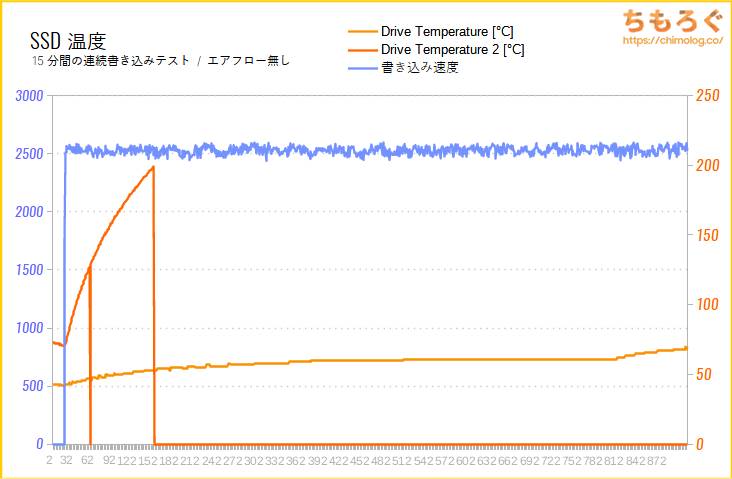

15分間の連続書き込みテスト

約1 MBのテストファイルを15分間に渡って、ただひたすら書き込み続ける過酷な検証方法です。

一般向けに販売されているほとんどのSSDは、数分ほど連続して書き込むだけで「素の性能」を明らかにできます。SLCキャッシュの有無やサイズ、キャッシュが切れた後の性能低下などなど。

15分の連続書き込みテストによって、SSDのいろいろな挙動が判明します。

定番のPCIe 4.0対応NVMe SSDと比較したグラフです。

テスト開始から15分後まで、常に一貫して2500 MB/s前後の書き込み性能を維持します。一般的なSSDにありがちなキャッシュ切れのような症状も見られず、非常に安定した性能です。

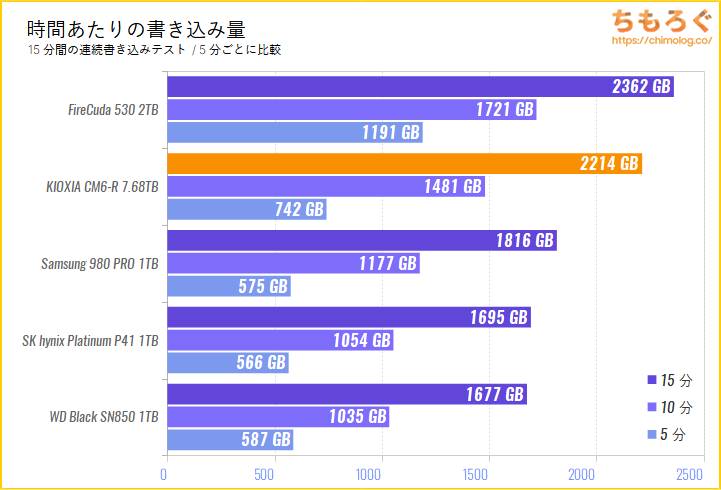

時間あたりの書き込み量を比較したグラフです。

100層以上のNANDを搭載する980 PROやPlatinum P41を軽々と上回る性能です。しかし、176層NANDのFireCuda 530には一歩届かずでした。

圧倒的な大容量を持つKIOXIA CM6-Rにとって、15分の連続書き込みテストは大した負荷ではありません。

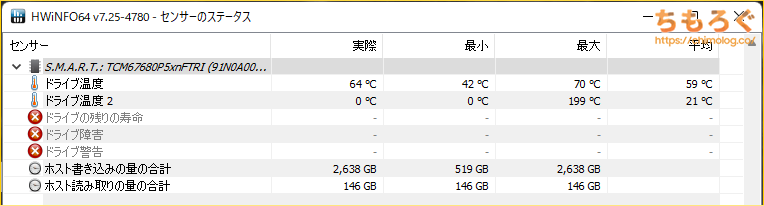

SSDの動作温度をテスト

高負荷時のセンサー温度

モニターソフト「HWiNFO」で表示できる温度センサーは2つです。

- Drive Temperature:NANDの温度

- Drive Temperature 2:SSDコントローラの温度(?)

2つ表示されますが、2つ目のセンサーが示す温度が具体的にどの部位なのか不明です。1つ目のセンサーはおそらくNANDメモリの温度です。

ヒートシンクを取り外し、ケースファンによるエアフローを一切与えない環境で、SSDが激しく発熱しやすい「連続書き込みテスト」を15分間実行しました。

テスト中はおだやかに温度が上昇し続け、15分後には69℃に達します。2つ目のセンサーは199℃に達した後0℃に戻り、どこの温度を示しているかまったく分からない状況に。

幸い、温度にかかわらず性能は常に安定しており、サーマルスロットリングらしい性能低下も確認できないです。U.2筐体全体が実質ヒートシンクで、エアフローが無い環境でも運用しやすいです。

次はサーモグラフィーカメラを使って、実際の温度を確認します。

サーモグラフィーで表面温度を確認

テスト開始から14分経過したあたりで、サーモグラフィーカメラを使って撮影。

- 天板の表面温度:45 ~ 47℃

- ケーブル周辺温度:38℃

- 底面の表面温度:56 ~ 61℃

HWiNFOに表示される数値とかなりズレています。

ただ、KIOXIA CM6-Rのアルミ合金製U.2筐体はかなり分厚いです。センサーは分厚い筐体の内部にあり、サーモグラフィーカメラは筐体の表面温度(外側)を見ているため、ある程度ズレるのは仕方がないです。

15分程度ならエアフローが無くても動作に問題はなかったですが、温度の上昇に歯止めがきかないように見えるため、最低限のエアフローは必要でしょう。

まとめ:圧倒的な大容量、高耐久、Gen 4な性能を両立

「KIOXIA CM6-R 7.68TB」のデメリットと弱点

- 初期状態だとWindows 10 / 11で使えない

- U.2 → M.2やPCIeに変換する必要あり

- 単純な性能は普通のNVMe SSDに劣る

- ランダムリード性能が低い

- 国内で買うと価格がかなり高い

- 安く入手するには「個人輸入」が必要

- 「5年保証」は個人だと無い

「KIOXIA CM6-R 7.68TB」のメリットと強み

- 最大6900 MB/sのシーケンシャル性能

(かなり限定的な条件でのみ発動) - 容量たっぷり7.68 TB(最大30.72 TB)

- 広大なSLCキャッシュ(底が見えない)

- 大容量に支えられる安定した性能

- 980 PROに迫る実用性能

- 速いゲームロード時間

- 非常に高い耐久性(13697 TBW)

- 頑丈で放熱性に優れるアルミ製U.2筐体

- 599ドル(9万円台)ならコスパも良好

KIOXIA CM6-Rは、最近のGen 4 NVMe SSDにも劣らない高い性能と、普通のNVMe SSDではまだ実現できていない驚異的な大容量が魅力です。

7.68 TBもの超大容量のおかげでSSDにありがちな弱点をほとんどカバーしています。FireCuda 530すら上回る圧倒的な耐久性(容量あたり1780倍)と、15分にわたって微動だにしない安定した書き込み性能を両立します。

Windows 10 / 11向けに設計されていないためか、フォーマットし直す手間が必要だったり、シーケンシャル性能が公称スペック値に届かないなど。不可解な現象が見られるものの、総合的な性能はPCIe 4.0世代です。

ちもろぐの個人的な評価は「A+ランク」で決まりです。

普通のSSDに飽きてきたマニアな方はもちろん、高性能かつ超大容量なSSDが必要なコンテンツクリエイターにおすすめ。複数台用意して、大容量なオールフラッシュNASを組んでみるのも面白いでしょう。

以上「KIOXIA CM6-Rレビュー:PCIe 4.0対応で容量7.68TBのエンプラ向けSSD」でした。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター 初心者向け「ガレリア」の選び方

初心者向け「ガレリア」の選び方 NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算別】おすすめ自作PC:10選

【予算別】おすすめ自作PC:10選 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:7選

おすすめのSSD:7選 CPUの性能比較表

CPUの性能比較表 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選 おすすめなPCケース10選

おすすめなPCケース10選 地味に悩む、マザーボードの選び方

地味に悩む、マザーボードの選び方

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

「どうやって繋ぐんだ…?」と思ったので解説があってありがたかったです

知らない接続方法でした…

通りすがりの者ですが、いくつかコメントさせてください。

Enterprise SSDではSLCキャッシュは使用しません。

PLPをサポートしているため、Writeバッファにデータをためて直接TLC書きをしています。

Random Read性能がでていないのはNVMeのQuesu pairの数が少ないため性能が出せていないのだと思います。

表示ではT1となっているのでThread 1つしか動いておらず、ここにQuesuを256積んでも処理しきれていないと思います。1.5MIOPSの処理をするためにはThreadは8-16くらいにしてみるとよいかと思います。

ちなみにEnterpriseのベンチマークツールはWindowsではIO meter、LinuxではFIOが多く使用されています。

Enterprise向けでは性能はSustain状態での性能を見ますので、Consumer向けSSDのベンチマーク対策のようなものは入っていません。(そもそも使用されていませんので)

セクタフォーマットですが、一般的に入手できるEnterprise SSDはセクタサイズの設定は512BですのでWindowsでも使用することが可能です。

入手されたSSDはラベルがHPEでセクタサイズが520Bまたは512+8byte PIの特殊なものです。これはHPEのStorage System向けOEM品と考えられますので、普通に流通しているものではないものを入手されているようです。(安いのはそういう理由のためと思われます)

値段的に「EXCERIA PLUS G2 NVMe 1TB」と「Samsung 980 1TB」で悩んでいます

識者の方どちらがいいか教えて下さい

いつも楽しく拝見させていただいております。

当ページを見て私もエンプラ向けSSDに手を出した者です。

エンプラ向けpcie4.0接続のSSDは相性?がどうもあるようですね。

当方samsungPM1733(15.36tb)を使用していますが、RYZEN3900、X570環境であれば記事にて紹介されているPcieカードで認識しますが、13900K、790X環境だと何故か認識しませんでした。

現在は記事を参考にM.2→U.2(SFF-8643)→LINKUP製のU.2ケーブルで認識するようになりました。

m.2から直接U.2に変換するケーブルだと全く認識しません。intel,AMD環境共にpcie3.0接続のintel D5-P4320及びWD SN640 は一発で認識します。

セラーからの連絡を参考までに・・・

Although I do know that gen4 drives can be very sensitive about cabling, they require 85ohm PCIE 4.0 grade cabling, also some board have issues because of chipset lanes vs CPU lanes.

ということでした。

もし機会がありましたらKIOXIA FL6シリーズの検証レビューをお願いします。