発売から5年目(※2018年1月発売)に突入しようとしている・・・、息の長過ぎる売れ筋SATA SSD「Crucial MX500」をレビューします。

発売から4年がたった現在でも、MX500は買う価値のあるSSDなのかどうか、詳しくベンチマークで検証します(※3回目の更新です)。

(公開:2020/1/20 | 更新:2022/9/14)

Crucial MX500【仕様】

| Crucial MX500 (2022) スペックをざっくりと解説 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 容量 | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB | 4000 GB |

| インターフェイス | SATA 3.0(6.0 Gb/s) | |||

| フォームファクタ | 2.5インチ | |||

| コントローラ | Silicon Motion SM2259H | |||

| NAND | Micron 96層 3D TLC NAND(B27A) | |||

| DRAM | Micron DDR3L SDRAM(DDR3-1866) | |||

| SLCキャッシュ | 非公開 | |||

| 読込速度 シーケンシャル | 560 MB/s | |||

| 書込速度(SLC) シーケンシャル | 510 MB/s | |||

| 書込速度(TLC) シーケンシャル | 非公開 | |||

| 読込速度 4KBランダムアクセス | 95K IOPS | |||

| 書込速度 4KBランダムアクセス | 90K IOPS | |||

| 消費電力(最大) | 4.0 W | 5.0 W | 6.0 W | 非公開 |

| 消費電力(アイドル) | 55 mW | 65 mW | 110 mW | 非公開 |

| TBW 書き込み耐性 | 180 TB | 360 TB | 700 TB | 1000 TB |

| MTBF 平均故障間隔 | 180万時間 | |||

| 保証 | 5年 | |||

| MSRP | $ 47 | $ 76 | $ 162 | $ 382 |

| 参考価格 | 7000 円 | 11000 円 | 23100 円 | 45000 円 |

| GB単価 | 14.0 円 | 11.0 円 | 11.6 円 | 11.3 円 |

Crucial MX500(2022年モデル)のスペックを表にまとめました。製品の名前は発売時から変わっていませんが、中身のスペックは若干変更が加えられています。

たとえば、使っているNANDメモリが64層3D TLCから、容量密度を1.5~2倍に高めた96層3D TLCに変更。SSDコントローラもSM2258から、後継モデルのSM2259に切り替わっています。

コンポーネントの変更と同時に、MSRP(希望小売価格)が約26~30%も引き下げられ、容量単価が大幅に安くなりました。しかし、日本国内では30%近い円安が進み、MSRPの引き下げを完全に相殺している悲しい状況です。

仮に為替が安定していた場合、MX500の1 TBモデルが今頃8000円台で買える世界線があったはずです。

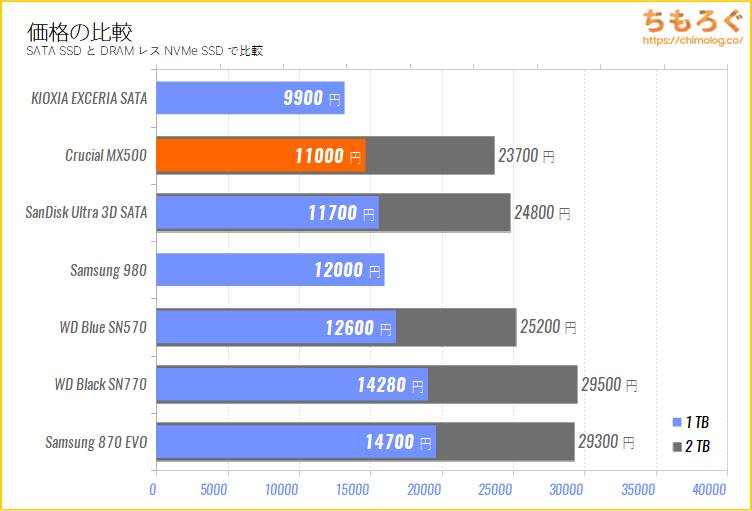

Crucial MX500の価格は1 TB版が約11000円、2 TB版が約23700円です。

容量1 TBのSSDとしては競争力のある価格ですが、あと1000~2000円追加するとMX500より確実に高性能な「SN570」や「Samsung 980」に手が届いてしまう状況。

とはいえ、日本国内においてはとにかく価格の安さを重視するユーザー層が非常に多いため、MicronブランドのSSDが安く買えるだけで一定の価値があります。

でなければ、発売から4年がたった今も「売れ筋上位」に居座り続けるのは難しいです。

Crucial MX500を開封レビュー

パッケージデザイン & 開封

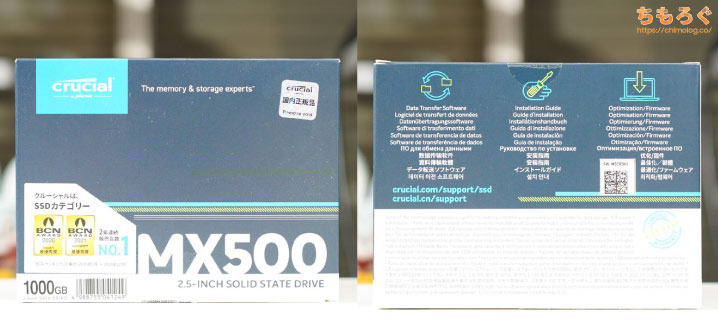

今回レビューで使うサンプルはAmazonより、約11000円にて1 TBモデルを自腹で購入しました。

2020年(2年前)のパッケージデザイン

2年前の2020年版から、パッケージデザインがやや小型化し、色も薄くなっています。

パッケージに「国内正規品」のロゴシールが貼ってあります。型番の「CT1000MX500SSD1JP」から推察するに、Amazon流通品はおそらく株式会社アスクが国内正規代理店を担当しているはずです。

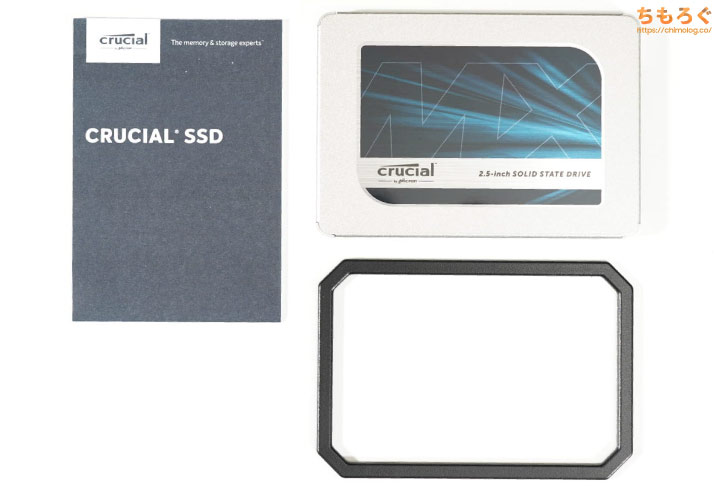

説明書、9.5 mmスペーサーが付属します。Crucial MX500は厚み7.0 mmで、9.5 mmスペーサーを取付時に挟むと厚みを9.5 mmに調整できます。

2.5インチマウントベイのネジ穴が微妙に合わないなど、互換性に問題が生じたときに便利ですが、筆者の経験では未だに出番がないです。

本体デザインは従来モデル(Crucial MX300)を踏襲した、ほぼ瓜二つなデザインです。シンプルながら堅実な雰囲気を演出しています。

底面にシリアルコードなどが記載されたパッケージシールが貼ってあります。ケースの四隅に、SSDを2.5インチベイに固定するときに使うネジ穴が空いています。

接続インターフェイスはSATA 3.0(6.0 Gb/s)です。SATAコネクタとSATA電源ケーブル、合計2つのケーブルを必要とする面倒な規格です。

2つ以上のM.2スロットを搭載するマザーボードが一般化した2022年において、配線を2本も必要とするSATA SSDを選ぶメリットはかなり減っている印象を受けます。

分解して基板コンポーネントを見る

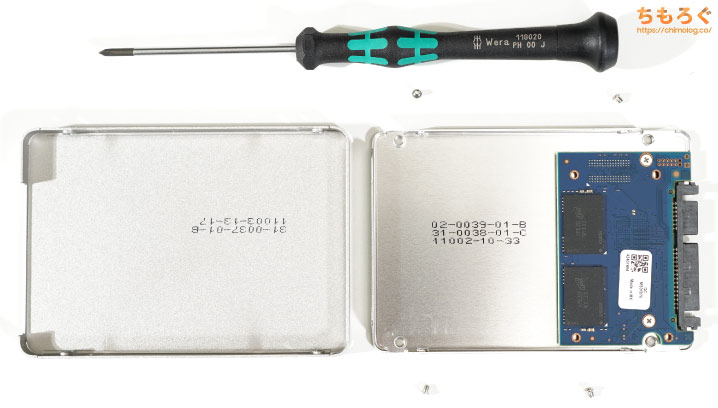

精密ドライバーを使って、ケースの側面にある小ネジ(4本)を外して、ゴムベラをケースの隙間に挿し込みテコの原理でめくりあげると開封できます。

参考までに、Crucial MX500の分解に使えるツールを紹介しておきます。分解すると当然ながら製品保証(5年)が無効となりますので、真似をする際は自己責任で・・・。

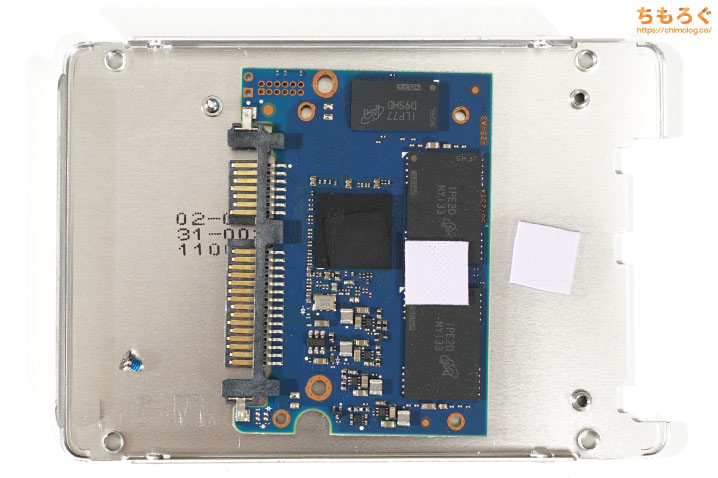

中身はスカスカです。基板の面積が従来比(2020年版)でほぼ半分にまで減っており、MSRP(希望小売価格)を3割もカットできたのも納得です。

基板を固定している2本の小ネジを外して、反対側も確認します。アルミ製のケースに熱を伝えるために、SSDコントローラとNANDメモリにサーマルシートが貼ってあります。

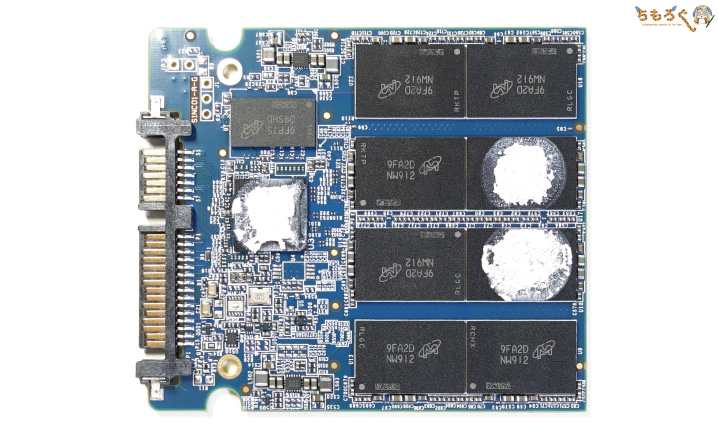

Crucial MX500(2020年版)の基板

従来モデル(2020年版)は、現行モデルより基板の面積がほぼ2倍で、NANDメモリの数はなんと4倍です。つまり、この2年間で同じ容量を実現するのに必要なNANDメモリが4分の1にまで減っています。

部品が多いためサーマルシートではなく、低コストで済むサーマルコンパウンド(グリス)が塗布されています。

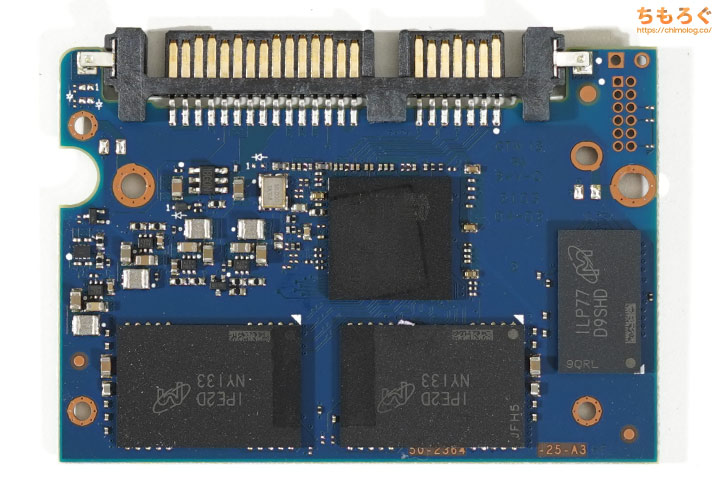

Crucial MX500(最新版)の基板コンポーネントをもっと詳しく見ていきましょう。表面はSSDコントローラ、DRAM、NANDメモリ(2枚)です。

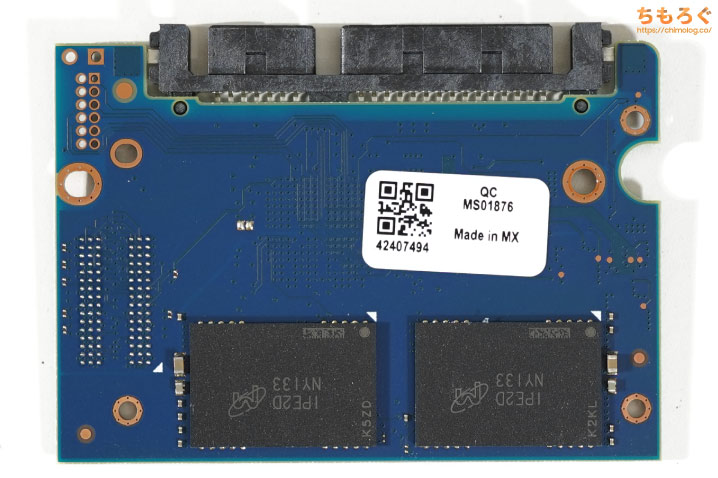

裏面はNANDメモリが2枚だけです。

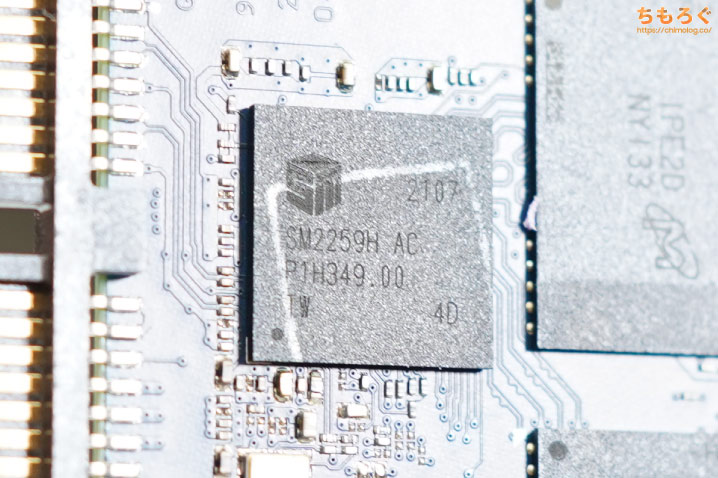

SSDコントローラはSilicon Motion製「SM2259」を搭載します。

従来モデルのSM2258と同じく、Flash I/Fが最大4チャネル、CE/チャネルが最大8まで対応。基本スペックに大きな差はないものの、エラー訂正の処理速度や、ワットパフォーマンスの改善(約20%)を実現しています。

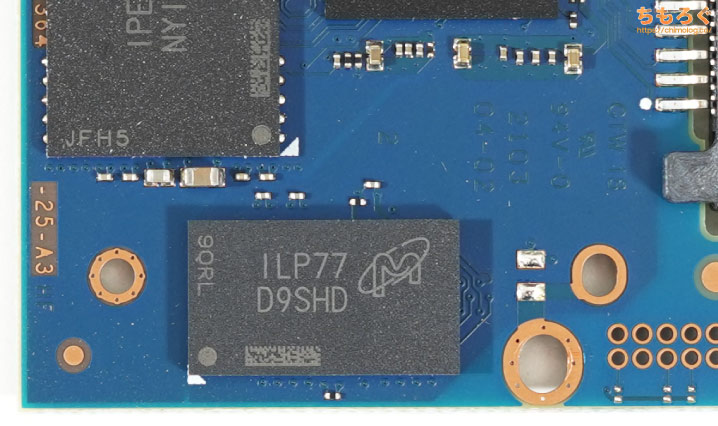

DRAMはMicron製「DDR3L SDRAM(DDR3-1866)」を搭載、刻印は「ILP77 D9SHD」。これ1枚で容量1 GBです。従来モデル比で容量密度が2倍になり、部品の数をそのまま半分にカットしています。

NANDフラッシュメモリは、Micron製「96層 TLC NAND(B27A)」を搭載。

従来モデルで搭載されているNANDがMicron製「64層 TLC NAND」で、今回は高さ1.5倍に増えた96層 TLC NANDを使っています。3D NANDの高さ(積層数)が増えると、スループットと応答速度がアップします。

さらに、容量密度も増えて少ない部品数で同じ容量を作られるように。MX500の場合だと、NANDメモリの数が16から4に減ったため、NANDメモリ1枚あたりの容量が4倍※です。

※64層は256 Gb(dual-stack die)で1個あたり512 Gb(= 64 GB)、96層(B27A)は512 Gb(quad-stack die)で1個あたり2048 Gb(= 256 GB)です。

しかし、同じ容量を作るのに必要な部品数が減ってしまうため、書き込み速度がほぼ確実に悪化してしまうデメリットも付いてきます。

SSDは基本的にNANDメモリを束ねれば束ねるほど、性能を稼げます。逆に部品の数が減ると性能を稼ぎづらくなり、NANDメモリ1枚1枚がもつ本来の性能が反映される傾向が強いです。

Crucial MX500の性能をベンチマーク

テスト環境を紹介

| テスト環境 「ちもろぐ専用:SSDベンチ機」 | ||

|---|---|---|

| Ryzen 9 5950X16コア32スレッド | ||

| NZXT X63280 mm簡易水冷クーラー | ||

| ASUS ROG STRIXX570-E GAMING | ||

| DDR4-3200 16GB x2使用メモリ「G.Skill Trident Z C16」 | ||

| RTX 3070 8GB | ||

| Crucial MX500 (2022) 1TB | ||

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | ||

| Windows 10 Pro 64bit検証時のバージョンは「1909」 | ||

| ドライバ | NVIDIA 471.41 | |

| ディスプレイ | 3840 x 2160@144 Hz使用モデル「DELL G3223Q」 | |

980 PROのレビュー以降、SSDをテストするベンチマーク機を更新しました。PCIe 4.0に対応するプラットフォーム「Ryzen 5000」と「AMD X570」をベースに、適当なパーツを組み合わせます。

CPUは16コア32スレッドの「Ryzen 9 5950X」です。16コア32スレッドの圧倒的なCPU性能があれば、最大7000 MB/s超のSSDが相手でもボトルネックになる可能性はほぼ皆無です。

マザーボードはASUS製「ROG STRIX X570-E GAMING」を採用。テスト対象のNVMe SSDをCPU直結レーンのM.2スロット、またはPCIeスロットに挿し込んで各ベンチマークを行います。

SSDを熱から保護するサーマルスロットリングによって性能に悪影響が出ないように、以下のような手段でテスト対象のSSDを冷却しながらベンチマークを行います。

- マザーボード付属のヒートシンクを装着

- ケースファンを使ってヒートシンクを冷やす

SSDを徹底的に冷やして、サーマルスロットリングがテスト結果に影響を与えないように対策しています。5分間の発熱テストのみ、ヒートシンクを外してケースファンも使いません。

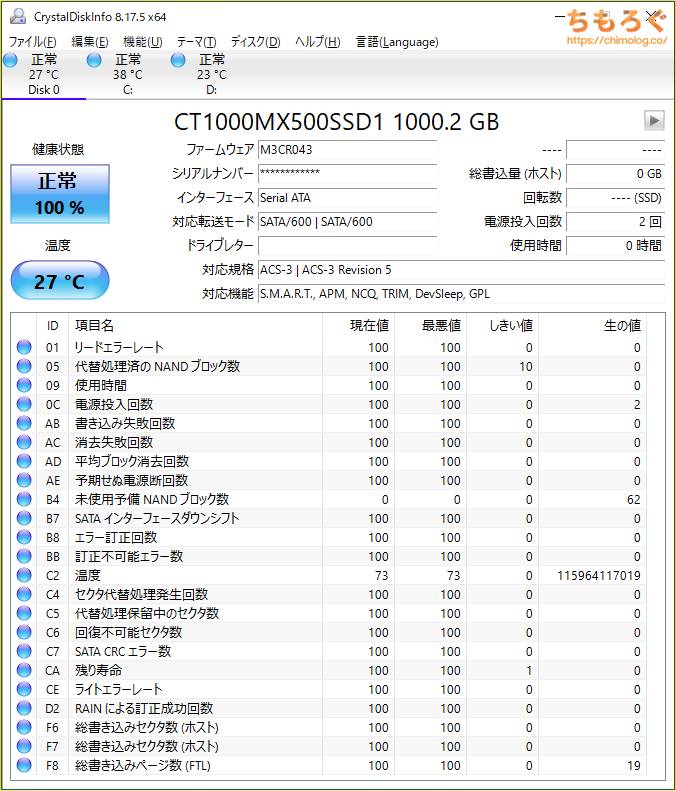

- インターフェース:Serial ATA

- 対応転送モード:SATA/600

- 対応規格:ACS-3 Revision 5

- 対応機能:S.M.A.R.T. / APM / NICQ / TRIM / DevSleep / GPL

「Crucial MX500」の初期ステータスをCrystal Disk Infoでチェック。特に問題なし。

フォーマット時の実容量は931 GBです。

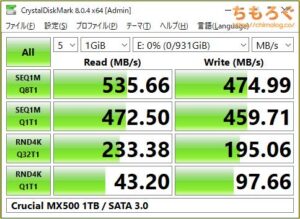

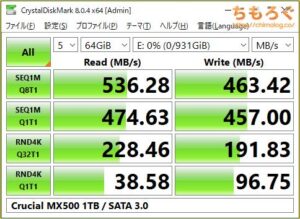

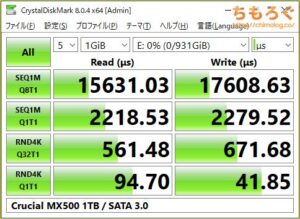

Crystal Disk Mark 8

「Crystak Disk Mark 8」は、日本どころか世界で一番有名と言っても過言ではない、定番のSSDベンチマークソフトです。性能の変化をチェックするため、初期設定の「1 GiB」に加え、最大設定の「64 GiB」もテストします。

| Crystal Disk Mark 8の結果※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|  |

| テストサイズ:1 GiB(MB/s) | テストサイズ:64 GiB(MB/s) |

|  |

| テストサイズ:1 GiB(レイテンシ) | テストサイズ:64 GiB(レイテンシ) |

読み込み速度が約536 MB/sで、書き込み速度は約475 MB/sと、どちらもメーカー公称値を下回る性能です。

テストサイズを64 GiBまで引き上げると、書き込み速度がわずかに下がっており、容量の大きいファイルを書き込むと性能が下がる傾向がすでに見られます。

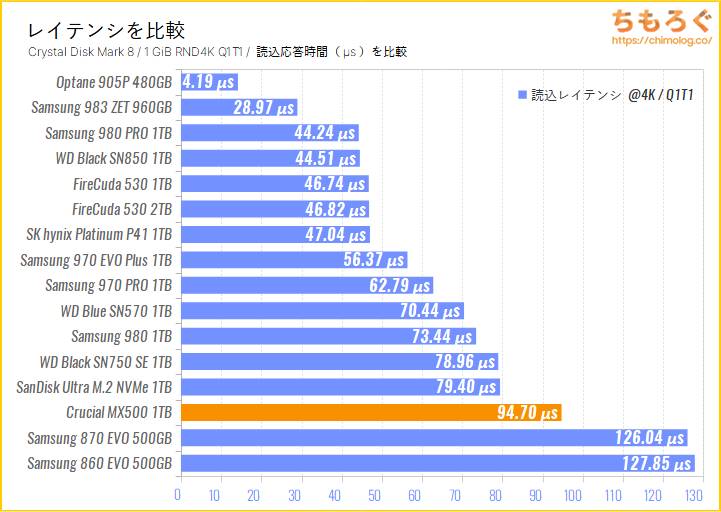

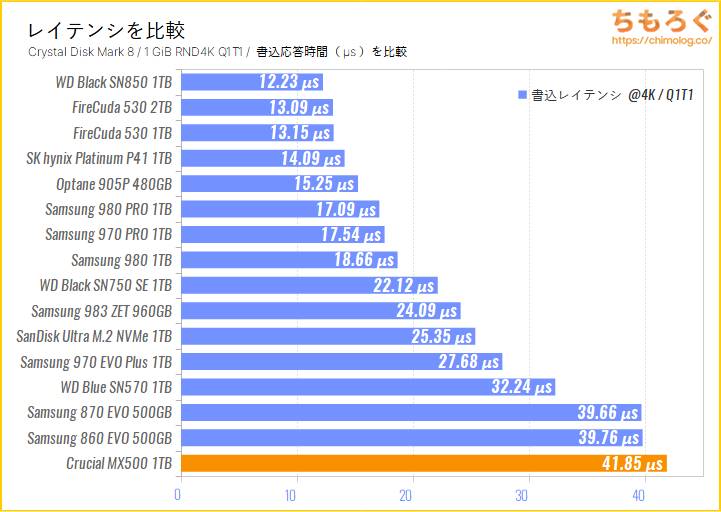

体感性能や実用性能に影響が大きい、4KBランダムアクセスのレイテンシ(応答時間)の比較グラフです。

Crucial MX500は94.7 μsで、競合する他のSATA SSD(Samsung 870 EVO)を大きく引き離しますが、SN570やSamsung 980には届きません。

書き込みレイテンシは41.85 μsで可もなく不可もなく。比較したSSDの中でワースト1位です。

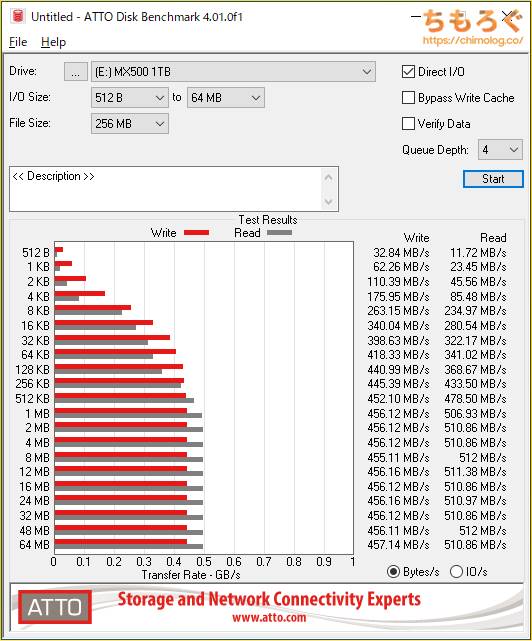

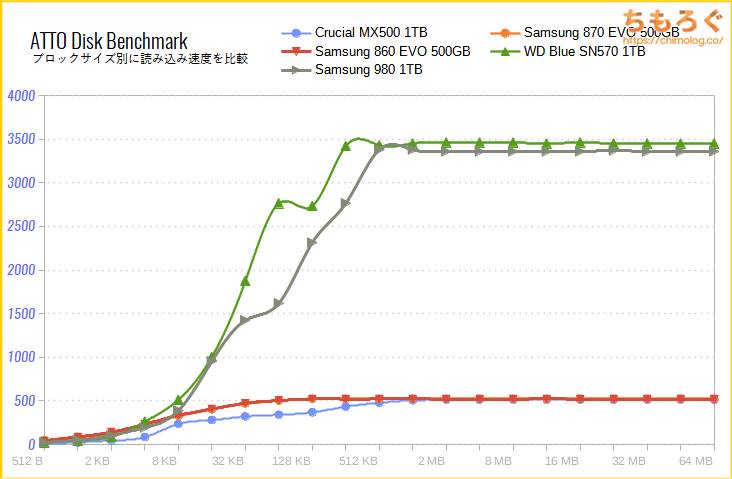

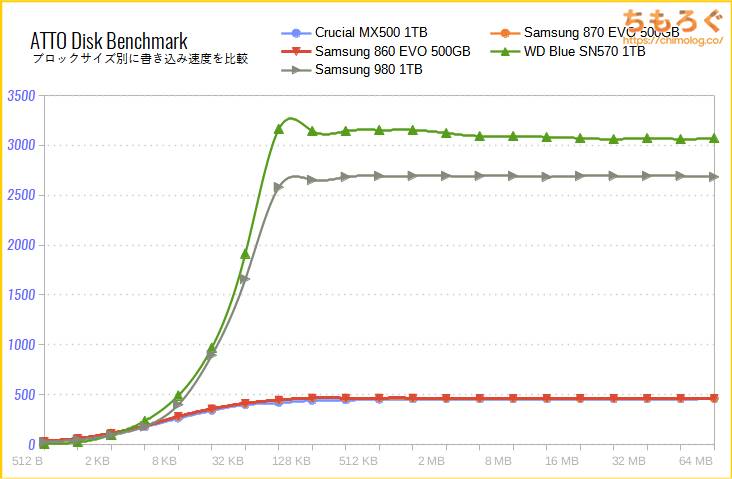

ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmarkは、512 B~64 MB(合計21パターン)のテストサイズでスループットを測定し、SSDの性能が安定しているかどうかを視覚的に示してくれるベンチマークソフトです。

ベンチマーク結果からSSDの評価が非常に分かりにくいので、表計算ソフトを使ってグラフ化して他のSSDと比較します。

読み込み速度は510 MB/s前後でピークに達したあと、安定した性能を維持します。一般的なSATA SSDと大きな性能差はありません。

書き込み速度はピーク時に456 MB/s前後に達します。読み込みと同じく、他のSATA SSDと大差なし。SN570やSamsung 980には完全に置いていかれています。

なお、ATTO Disk Benchmarkのテストは基本的にキャッシュ範囲内に収まる内容ゆえに、上記のテスト結果だけでは本当の性能をまったく判断できないので注意が必要です。

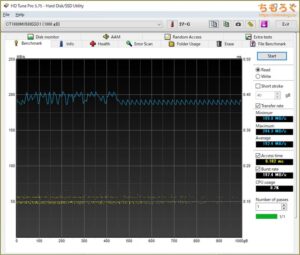

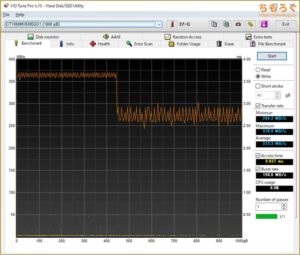

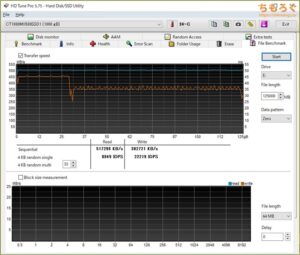

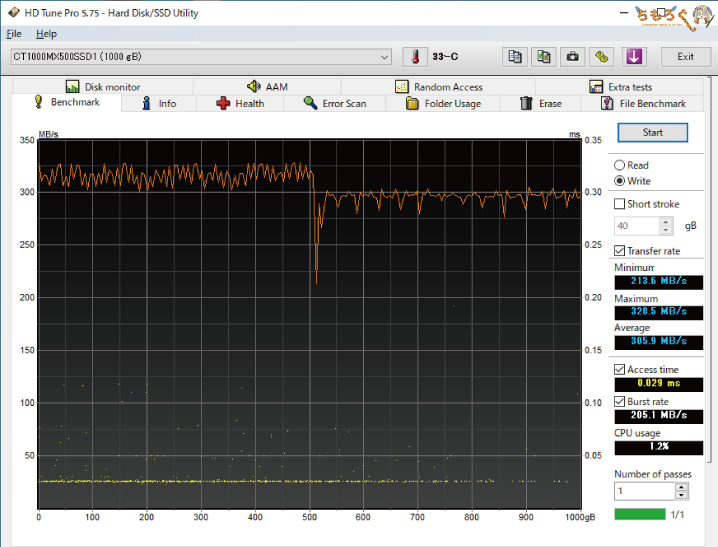

HD Tune Pro

HD Tune Proは有料のSSDベンチマークソフトです。SSDの容量全域に渡ってテストを実行して、SSDの性能変化(SLCキャッシュの有無や、キャッシュが剥がれた後の性能など)を手軽に調べられます。

| HD Tune Proの結果※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

HD Tune Proで注目するのは「書き込み速度の変化」です。3枚目のファイルベンチマーク(125 GB分)を見ると、約28 GB書き込んだあたりで書き込み速度が360 MB/sにまで落ち込みます。

せっかく積層数が64層 → 96層に増えても、NANDの数が4分の1に激減すると500 MB/s台すら維持できません。

Crucial MX500(2020年版)の性能

ただし、一応Micronの名誉のために言っておくと、2020年版と比較して60 MB/sも書き込み性能が上昇しています。

Crucial MX500を実運用で試す

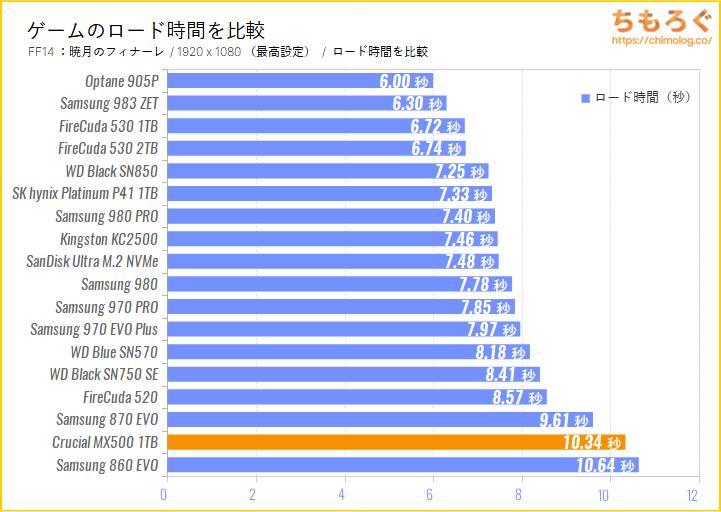

ゲームのロード時間を比較

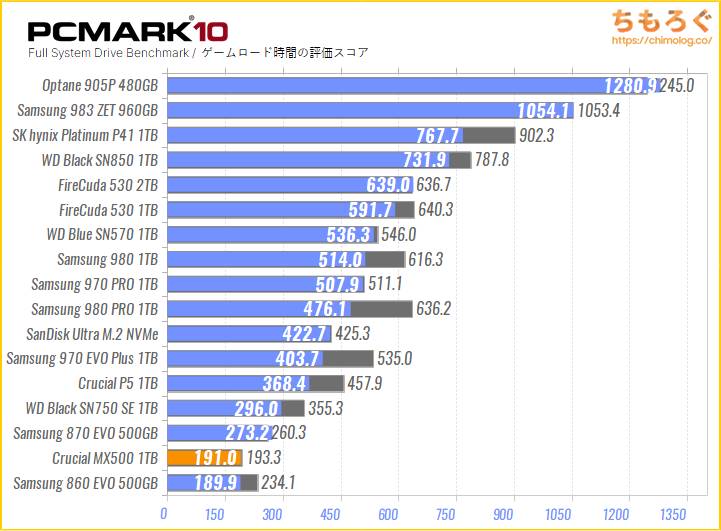

FF14:暁月のフィナーレ(ベンチマークモード)で、ゲームロード時間を測定します。ベンチマーク終了後に、ログファイルからロード時間を読み取ります。

ロード時間は「10.34 秒」で、860 EVOより速く870 EVOに届かない結果に。なお、WD Blue SN570は8.18 秒、Samsung 980は7.97 秒でずっと速いです。

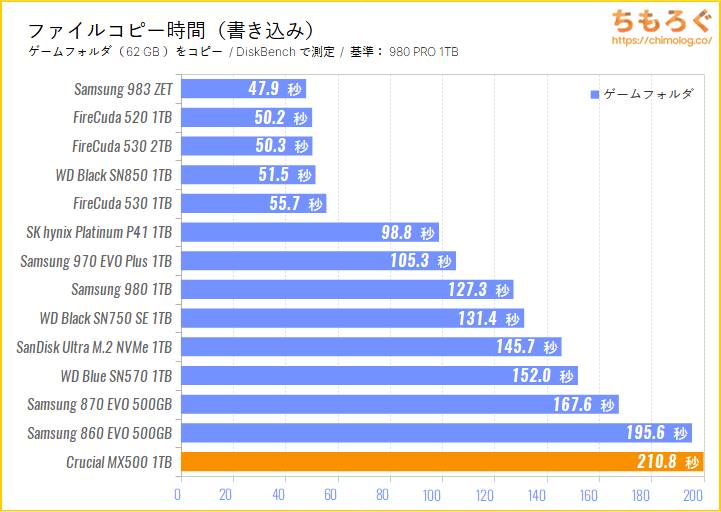

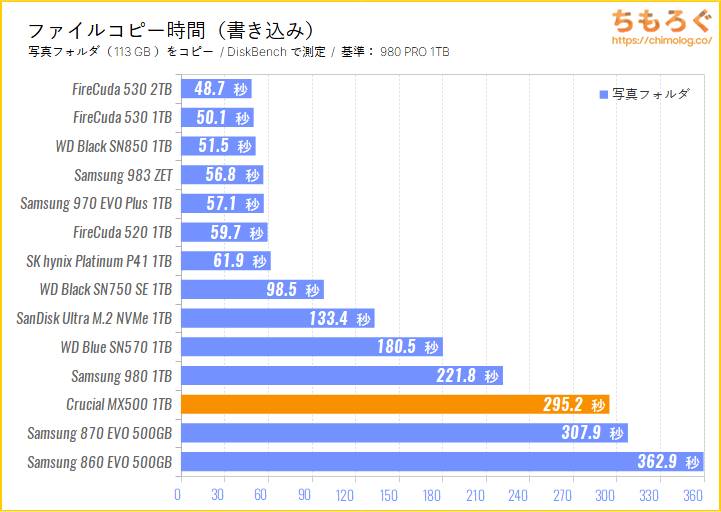

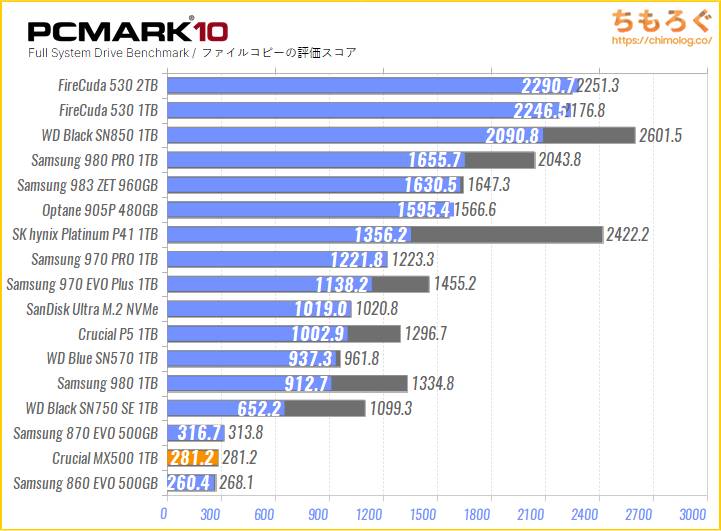

ファイルコピーの完了時間

Windows標準のコピペ機能と目視によるストップウォッチでは正確性に欠けるので、ファイルコピーに便利なフリーソフト「DiskBench」を使って、ファイルコピーに掛かった時間を計測します。

- ゲームフォルダ(容量62 GB / 76892個)

- 写真ファイル(容量113 GB / 6000枚)

- 圧縮データ(容量128 GB / zip形式)

ファイルコピーに使う素材は以上の3つ。ファイルコピーの基準となるストレージは、PCIe 4.0対応かつ書き込み性能が高速なSamsung 980 PRO(1 TB)です。

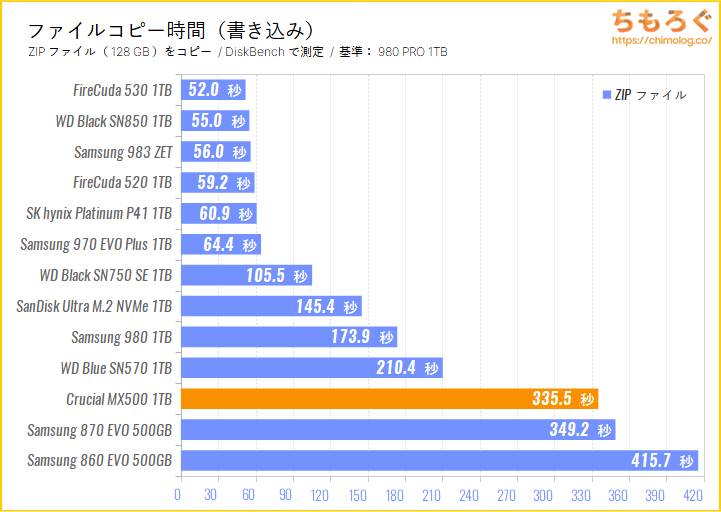

書き込み(980 PRO → Crucial MX500)速度の比較です。

ランダムアクセス性能が影響するゲームフォルダ(62 GB)の書き込みは、860 EVOや870 EVOに負けています。シーケンシャル性能が効きやすい写真フォルダとZipファイルのコピペは870 EVOより速いです。

しかし、WD Blue SN570と比較すると霞みます。

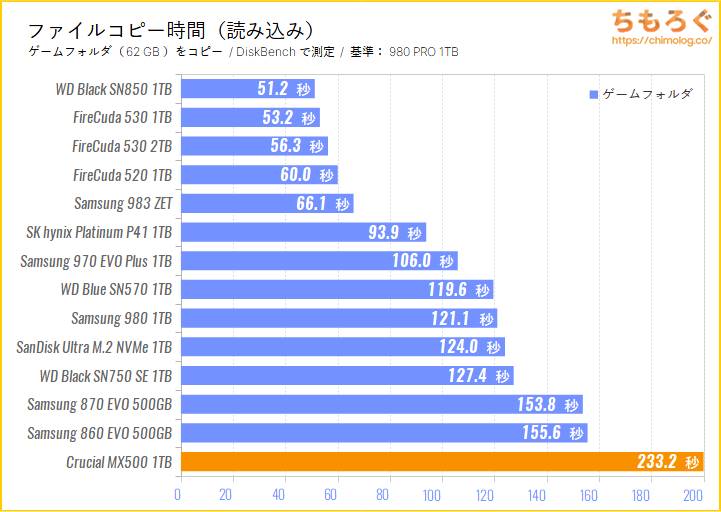

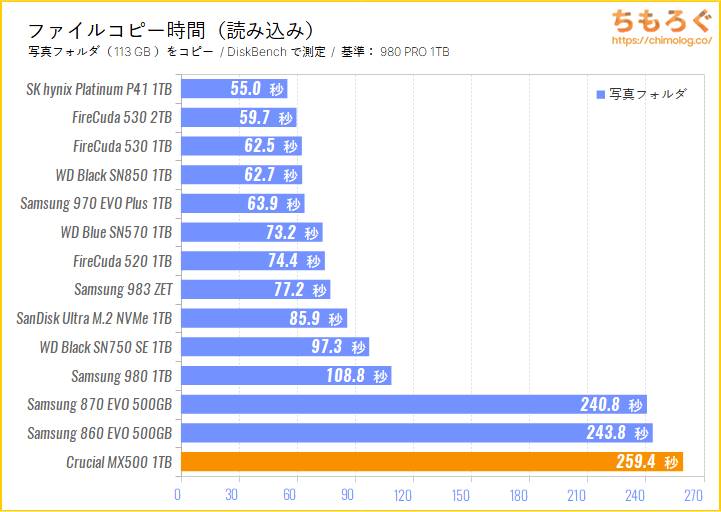

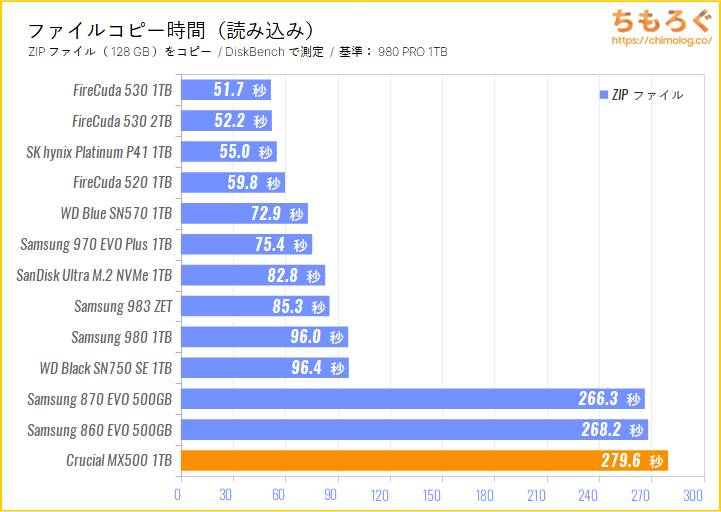

次は読み込み(Crucial MX500 → 980 PRO)のコピペ時間です。

ゲームフォルダ、写真フォルダ、Zipファイルすべての読み出しでMX500は860 EVOと870 EVOに遅れを取っています。おおむねシーケンシャル性能に沿った結果です。

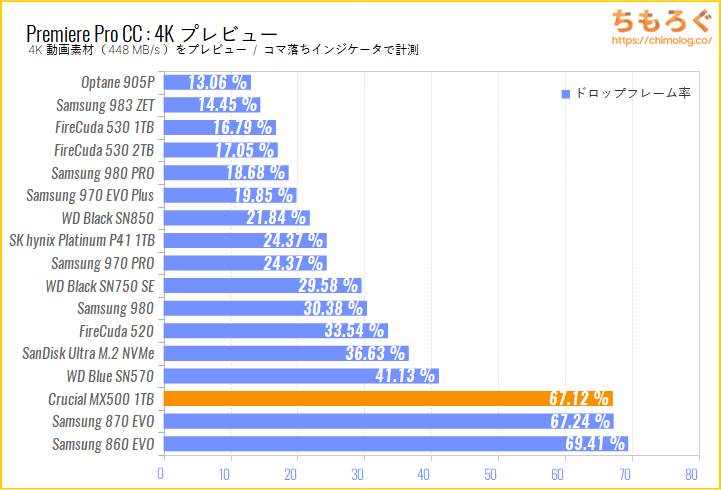

Premiere Pro:4K素材プレビュー

動画編集ソフト「Adobe Premiere Pro」で、1秒あたり448 MBの4K動画素材をプレビューします。Premiere Proのプレビューは、素材を配置しているストレージの性能に影響を受けやすく、SSDの性能が不足すると「コマ落ち」が発生しやすいです。

コマ落ちしたフレーム数はPremiere Proの標準機能「コマ落ちインジケータ」で3回測定して平均値を出し、動画素材の総フレーム数で割り算してドロップフレーム率を計算します。

4Kプレビューのドロップフレーム率は67%です。SATA規格を使っている都合で、ランダムアクセス性能が遅く、ある意味当たり前の結果です。

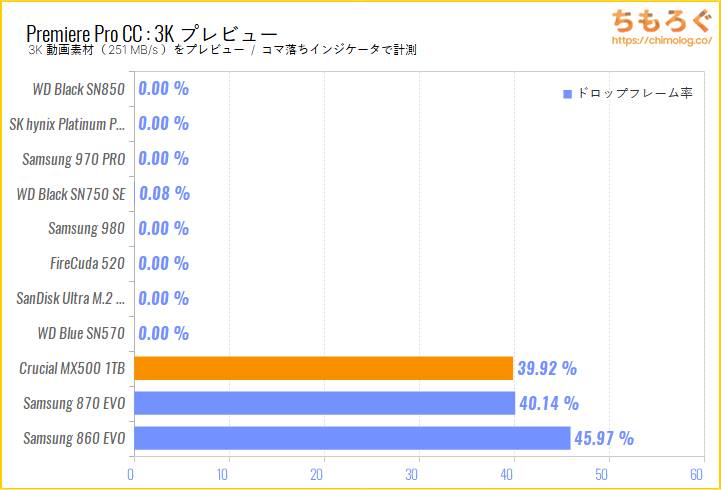

3K動画素材(251 MB/s)では、約40%のドロップフレーム率。NVMe SSDは0%ですみます。

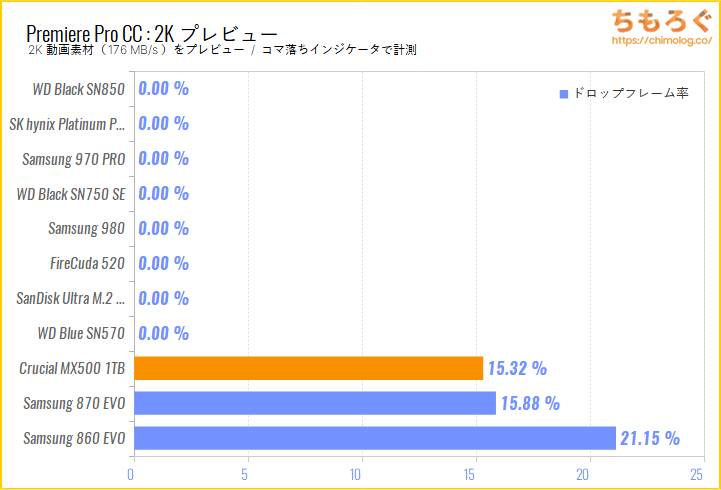

2K動画素材(176 MB/s)で約15%のドロップフレーム率でした。SATA SSDはやはり動画編集に向かないです。

PCMark 10:SSDの実用性能

PCMark 10 Professional Editionの「Storage Test」を使って、SSDの実際の使用シーンにおける性能を測定します。

- PCMark 10(UL Benchmarks)

Storage Testには23種類のテストパターン(Trace)が収録されており、パターンごとの転送速度や応答時間を測定し、SSDの実用性能をスコア化します。

なお、SSDは空き容量によって性能が大きく変化する可能性があるため、空き容量100%だけでなく容量を80%埋めた場合(= 空き容量20%)のテストも行いました(※2回:約2時間)。

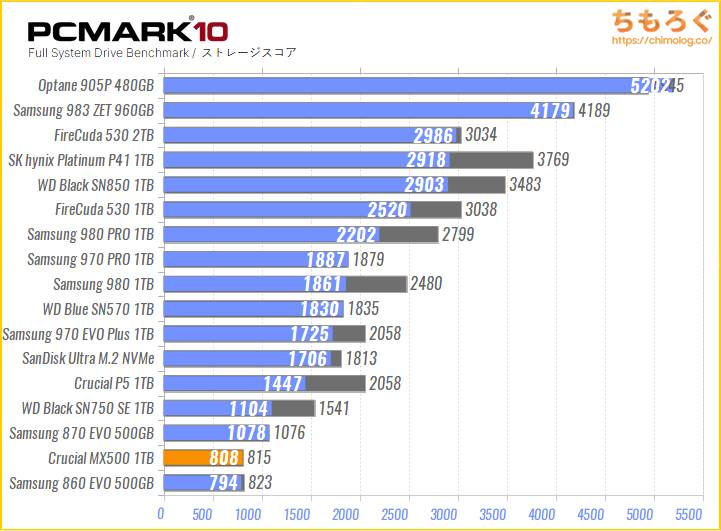

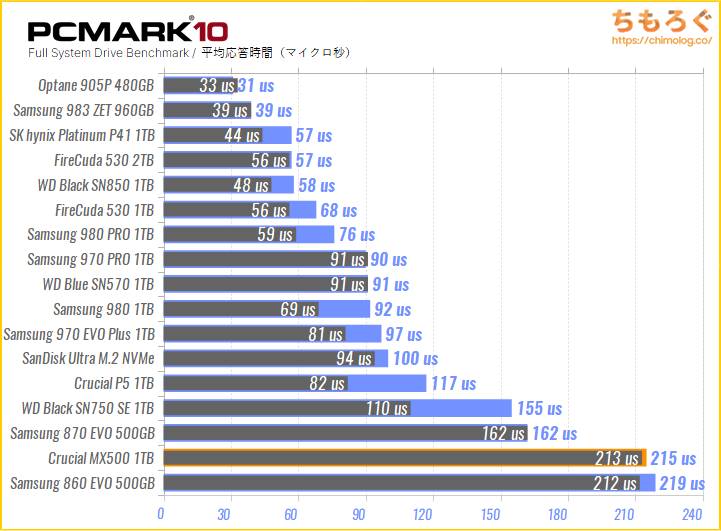

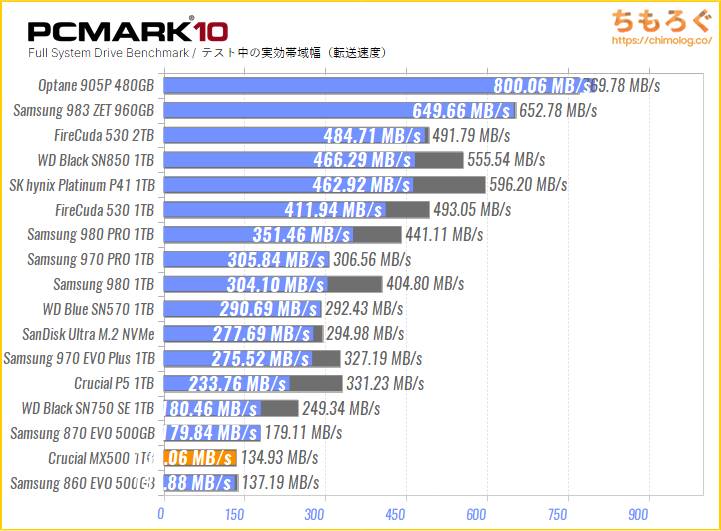

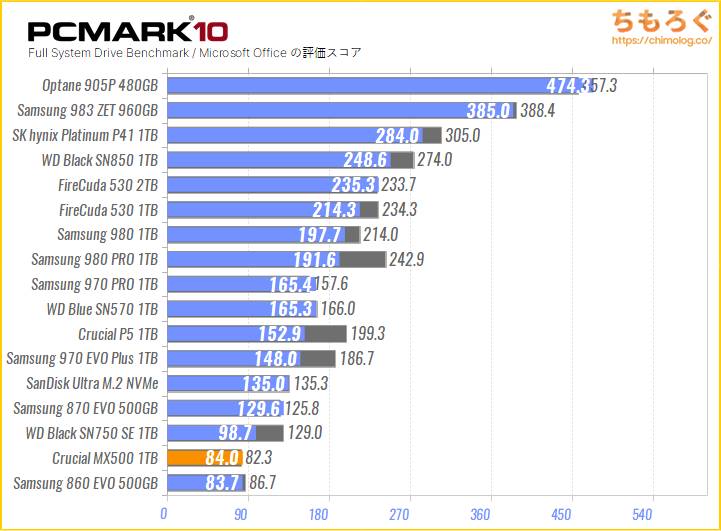

Crucial MX500のストレージスコアは「808点(空き容量20%時)」です。空き容量100%なら815点で、Samsung 860 EVOとほぼ同じスコアです。

SATA SSDとしては平均的な性能ですが、1000~2000円追加して手が届く「WD Blue SN570」などと比較すると、ほぼ半分のスコアしかありません。

性能が2倍も違うのに、価格はせいぜい1.1倍、コストパフォーマンスで完全にSATA SSDは遅れを取っています。

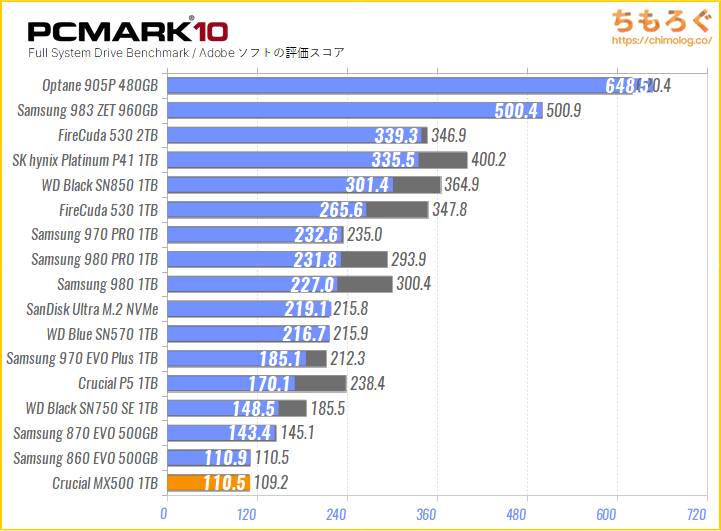

Adobe系ソフト、ゲームロード時間の評価スコア、ファイルコピー性能のスコア、Microsoft Office系ソフトの評価スコア。それぞれの実用性能スコアは以上の通りです。

すべての分野でCrucial MX500は価格の近いNVMe SSDに対して完全に負けています。値段に見合った性能を提供できているかと言われると、厳しい戦況です。

| 実用スコアの内訳 Full System Drive Benchmark | |

|---|---|

| Adobe Score | Adobe Acorbatの起動 Adobe After Effectsの起動 Adobe Illustratorの起動 Adobe Premiere Proの起動 Adobe Lightroomの起動 Adobe Photoshopの起動 Adobe After Effets Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop(重たい設定) Adobe Photoshop(軽量設定) |

| Game Score | Battlefield Vの起動(メインメニューまで) Call of Duty Black Ops 4の起動(メインメニューまで) Overwatchの起動(メインメニューまで) |

| Copy Score | 合計20 GBのISOファイルをコピー(書き込み) ISOファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) ISOファイルをコピー(読み込み) 合計2.37 GBのJPEGファイルをコピー(書き込み) JPEGファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) JPEGファイルをコピー(読み込み) |

| Office Score | Windows 10の起動 Microsoft Excel Microsoft PowerPoint |

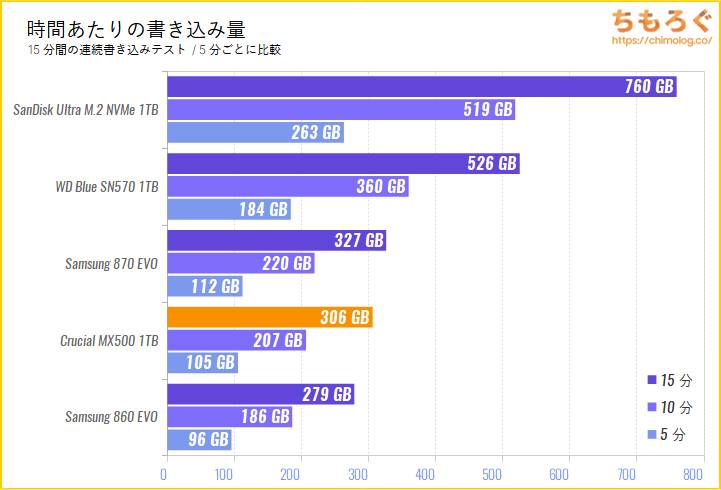

15分間の連続書き込みテスト

約1 MBのテストファイルを15分間に渡って、ただひたすら書き込み続ける過酷な検証方法です。

一般向けに販売されているほとんどのSSDは、数分ほど連続して書き込むだけで「素の性能」を明らかにできます。SLCキャッシュの有無やサイズ、キャッシュが切れた後の性能低下などなど。

15分の連続書き込みテストによって、SSDのいろいろな挙動が判明します。

競合するSATA SSDと価格の近いDARMレスSSDを比較したグラフです。

テスト開始直後は平均460 MB/s前後の性能で推移し、キャッシュが切れると平均350 MB/s程度まで下がります。Samsung 870 EVOより約20 MB/s遅く、SN570に対して250 MB/s(半分近い)も遅いです。

時間あたりの書き込み量を比較したグラフです。

15分間の書き込み量で見ると、SanDisk Ultra 3D NVMeがトップです(※64層NANDモデル)。870 EVOとの性能差は意外と少なくいい勝負。しかしSN570には勝てません。

せめて500 MB/s台を維持してくれれば、もう少し食い付けたのですが・・・。

SSDの動作温度をテスト

高負荷時のセンサー温度

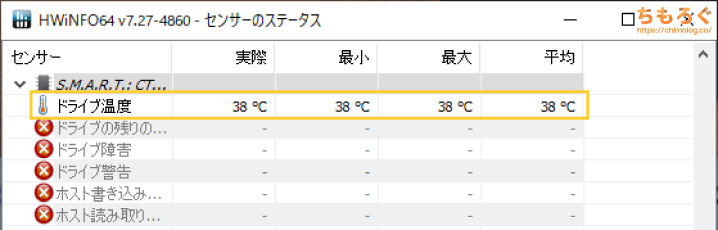

モニターソフト「HWiNFO」で表示できる温度センサーは1つです。

- Drive Temperature:NANDの温度

一般的に、SSDメーカーは温度センサーを1つしか搭載しません。センサーを2つ搭載するメーカーは筆者の知る限り、SamsungとSK Hynixの2社だけです。

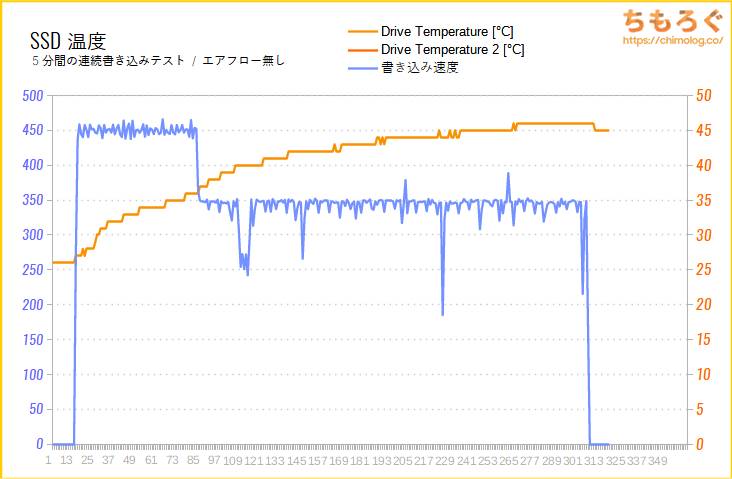

ケースファンを当てずに、SSDが激しく発熱しやすい「連続書き込みテスト」を5分間実行しました。

テスト開始5分でNAND温度は45℃まで上昇します。途中の性能低下はSLCキャッシュが切れたあとに起こる症状で、サーマルスロットリングではないです。

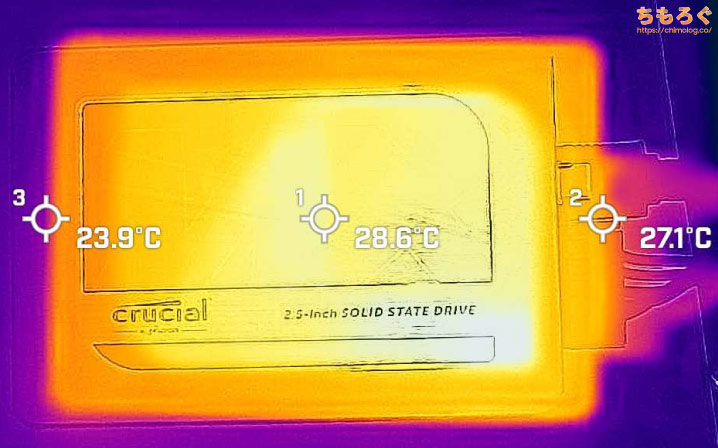

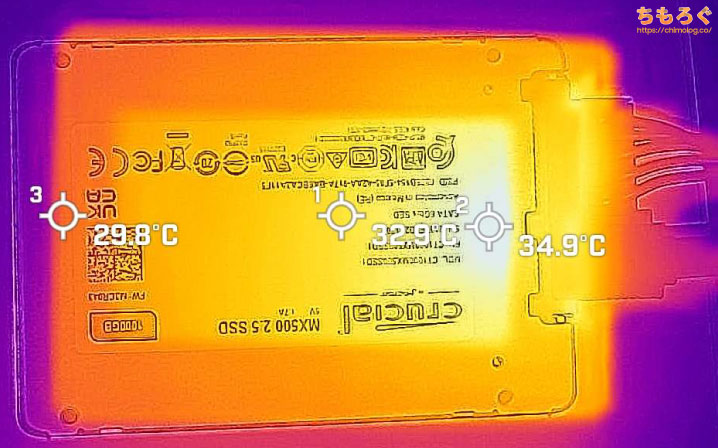

次はサーモグラフィーカメラを使って、実際の温度を確認します。

サーモグラフィーで表面温度を確認

テスト開始から5分経過したあたりで、サーモグラフィーカメラを使って撮影。NANDメモリしかない面の温度は28℃程度で、よく冷えています。

SSDコントローラやNANDメモリがサーマルシートでケースに接触している面の方は、もっとも高い部分で35℃前後でした。

HWiNFOに表示される数値との乖離がかなり大きく、アルミ製のケースがかなり放熱性に優れている様子が分かります。熱暴走の心配はほとんどないでしょう。

まとめ:普通にコスパのいいSATA SSDですが・・・

「Crucial MX500」のデメリットと弱点

- SATA SSDの性能は時代遅れ

- 空き容量による性能変化あり

- SLCキャッシュが少なめ(28 GB)

- 性能あたりのコスパが微妙

- スペック通りの性能が出ない

- 取り付けがやはり面倒くさい

「Crucial MX500」のメリットと強み

- 着実に改善された中身(64 → 96層)

- SATA SSDとして平均的な性能

- そこそこのゲームロード時間

- 必要十分な耐久性(180 ~ 1000 TBW)

- 大容量モデルあり(2 TB / 4 TB)

- 安定した温度と動作

- 価格が安い(≠コスパがいい)

- 5年保証

部品を4分の1にまで減らし、価格を30%もカットしながら性能をほぼ維持している点はシンプルに称賛すべきですが、さすがにSATA SSDの性能はもう時代遅れです。

あと1000~2000円追加で払うだけで、PCMark 10の実用スコアが約2倍、シーケンシャル性能が5~7倍近い「WD Blue SN570」や「Samsung 980」など。

コストパフォーマンスに優れたDRAMレスNVMe SSDに手が届きます。性能あたりのコストパフォーマンスは少なくとも2倍で、コスパでSSDを選ぶならSATA SSDはもう選択肢に入れるべきではないでしょう。

もちろん、NVMe SSDにこだわらない・・・なら、容量1 TBが約1.1万円で買えるCrucial MX500は魅力的です。

システムストレージではなく、ゲーム用ストレージに増設したり、M.2スロットのない古いノートパソコンに使う場合は今でも買う価値があります。

もうひとつの使い道は「ポータブルSSD化」です。メーカー純正のポータブルSSDはたいてい割高な価格設定で、なかなか手を出しづらいですが、別売りのケースを組み合わせると非常に安くすみます。

SATA SSDは発熱が少ないから使い勝手がよく、変換コントローラの相性問題もNVMeより(比較的)少ないです。

ポータブルSSD化はNVMe SSDでも可能ですが、低価格なケースだとスループットがせいぜい5 Gbps(=625 MB/s)か10 Gbps(=1250 MB/s)に制限されてしまい、NVMe SSDの性能をフルに活かせません。

低価格なポータブルSSD化において、Crucial MX500のようなコスパのいいSATA SSDがちょうどいいです。

ちもろぐの個人的な評価は「Aランク」で決まりです。

古いハードへの増設用や、ポータブルSSD化に適したSSDです。自作パソコンのシステムストレージ用におすすめできません。「WD Blue SN570」があまりにも強すぎるライバルです。

以上「Crucial MX500レビュー:性能コスパの悪化でSATA SSDの時代が終わりつつある」でした。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

一番最初に買ったSSDなので、愛着が湧いてずっと使っているのですが思いの外微妙な性能みたいですね…

860 EVOやWD Blue SN500 / SN550が出る前なら、普通に高性能なSATA SSDです。今はもっと魅力的なライバル製品が増えたせいで、相対的にイマイチになってしまった…だけの話です。すでにMicronは96層3D NANDの量産にこぎつけて製品化もしているので、コンシューマ向けの後継モデルに期待ですね。

まぁ結局今のものも二年も経てば微妙になります。 日進月歩の世界ですから・・・

今率先して買う理由がないだけで悪い物では無いのは確か。 更に言えば殆どのユーザーにとっては十分な性能です。

後発の同程度の性能のSSDと比較して値下がり率が若干渋いのがネックに感じてしまいます。

Micron, Crucialブランドが効いているのでしょうか?

1TBモデルが12000円くらいになってた時期もあったんですが、最近は値上がり気味なんですよね。1.3万円を超えてしまうと、SN550に手を出したくなるので惜しい距離感ですよね…

安定信頼のMX500ですがもはやM.2端子を搭載しないPC用って感じですかね

SN550はキャッシュ使い切ってもSATASSD使うよりはいいよって感じでしょうか

SN550のコスパに淘汰されたのはXPGではなくSATASSDの方でしたね・・

これ以上値上がりしない限り、有力な選択肢に残り続けそうですね

ストレージに求めるものは何よりも安心感ですし、古い品だからこその信頼感があります

SN550も非常に魅力的ですが構成上取り付けられない場合も多いので…

SATA規格ならこれ以上高速化してもということなのでしょうか

ドライブ交換のデータ移植を考えると、NVMeは躊躇しています。

こんにちは、ということはP1やSN550などM2を2枚載せが理想だとおもわれますか?NANDはどんどんね上がってますね

システム用にSN550、ゲーム用にCrucial P1を使う感じでいいかと。ただし個人的には、Crucial P1は1TBモデルが1万円を割らないならコスパはイマイチだと評価してます…

なるほど、ありがとうございました。

SabrentのSSDってどうなんですかね?

米尼のレビューでかなりいいみたいですが。

SB Rocketシリーズは東芝メモリ + Phisonコントローラーな製品が多いので、日本でいうところの「CFD Selection」シリーズに近い存在です。送料や消費税を考えると、国内でCFD SelectionやAdata XPG SX8200 Proを買ったほうがコスパは良いと思います。

同じSATAのSSD使うならWDの青の方がコスパ的にも良さそうですね。

ただ、様々なPS4のHDDからSSDへの交換レビューを見回るとMX500をオススメしている人が結構見ますがやはりそれには理由があるのでしょうか?

性能はほぼ同じで、耐久性能もWD Blue 3D NAND SATAの多いです。MX500が安いならそれで良いですが、今はWD Blue SATAの方が安いのでコスパは後者が上です。

交換レビューでMX500が多いのは、おそらく知名度の違いかもしれません。価格コムで売れ筋上位なので、安心感があるから選ぶ人も多そうですね。

去年の終わり頃出たBarracuda 120とWD Blue SATAだとどちらのほうが性能がいいんでしょう?

ちょうどBarracuda 120の500㎇持ってるけどクリスタルディスクマークでやかもちさんのWD Blueの結果より速かったよ

そこ差し引いてもTDWが300で多めだし俺だったらBarracuda120をお勧めするかなあ

2019年の初頭に初自作したときに860 EVOと比較して(その際、ちもろぐを大いに参考にさせて頂きました)当時値段が1000円安かったこっちを採用しました。

あくまで(当時)安く、かつそこそこ信頼性があるメーカー物、中華SSDは選ばない、クリエィティブな用途(ガチガチ)には使わない、カジュアルゲーム程度、という用途を定めて選んだものです。

結果として無難な安定動作に繋がってるので僕としては満足な商品です。しかし技術が1年でがらりと進歩していく半導体の世界で、「今」これ買うかな、と言われたら、もっと調べればいいものあるだろうねという感じは確かにします。

2.5inchのSSDをミドルクラス(ryzen5くらい)で使いたいという要望には確かに応えてくれますね。その辺は価格コムのレビュー通りです。以上1年実際に使った参考まで…

中身が真面目でコスト掛かってますね。

オールアルミの筐体にサーマルコンパウンドも真面目だなと。

おまけに7 mm厚から9.5 mm厚に変換するスペーサーつきも。

数字的な耐久性の割には5年保証があり、チップが多いのは保存性能に余裕がありそうで信頼度重視な設計デザインな製品に思えます。

でも価格上昇中で他より高めならば古臭い設計と真面目さにも思えます。

> ※「μs」はマイクロ秒。10万分の1秒です。

100万分の1秒ではないかと…

ありがとうございます。100万分の1秒でした、修正します。

NVMeのSSDが記事内で強く推されてますが、M.2スロットが既に2つともNVMeのSSDで埋まってて、さらにSSDを、容量を増やしたいときはどうすれば良いのでしょうか?そういうときはSATAしか選択肢がないように思われますが…

GLOTRENDSが販売しているような、M.2ソケットからPCIeに変換する増設カードを使えば、まだ増やせます。

・Key B+M対応(https://amzn.to/3b8X51F)

・Key Mのみ対応(https://amzn.to/2Um5dWW)

チップセットによってはPCIeレーンが不足して使えない場合もあるかもしれませんが、Z390マザーボードでは、グラボ1枚 + NVMe SSD2枚(変換してPCIeに挿す)で問題なく使えてます。

今回の検証、むしろ860EVOのコスパの悪さが目に付くような?

性能を追求する層ならそもそもNVMe使うだろうし。

でもなんでMX500は最近値上がりしてるんですかね?

MX500は時々「代替処理保留中のセクタ数」が1になる有名なバグ?があります。

これ自体はただの誤表示で問題がないって話らしいんですけど。

最近気づいたんですけど、どうもこの時にFTLの書き込み(CDIで言うとF8)が物凄く増えてるみたいなんですよね。

これは僕だけの症状なのか?

観察してみてほしいです。

Micronは業務用で需要が十分なのかコンシューマーは更新が遅いですね

ちなみに、Crucialブランドは基板がJEDEC標準設計でMicronは自社改良設計

[…] https://chimolog.co/bto-ssd-mx500-1tb/https://www.crucial.jp/ssd/mx500/ct1000mx500ssd1PDF […]

MB上のM.2が埋まったら拡張カードで増やすのか2.5inで増やすのかで初めて迷う感じですね,あえて選ぶ必要はないのかも.

いまは大差ないですがゲームのロードがCPU経由じゃなくなった時さらにSATA SSDの需要は低くなりそうです.

古いノートパソコンのストレージの換装目的ではまだまだ需要がありまが、たしかにSATASSDは廃れつつありますね・・・。

でもSATASSDはもう少し大手メーカーが出していてほしいな

気がついたら中華メーカーのみになってたら悲しい

HDDに比べれば格段に速いし、M.2スロット埋まっちゃってるんでSATAのSSDも使ってます。

主にゲームの格納庫にしてますが、M.2と体感的にはそんなに変わらないし、少しでも安いのは助かるし、価格が完全に逆転するかM.2スロットが5つも6つも備わる様な時代にでもならない限り、SATA版SSDには残って貰わなけりゃ困ります。

・NVMeほどの速さを必要としない

・旧型ノートの換装用「にも」使える

以上の理由からあえて2.5インチsataを選ぶことは多いです。

特に人様に勧める場合は、MX500かWDBlue3D(又はSandiskのラベル違い)を

提案します。自分なら870evoを買いますが、それを勧めない理由はお察しです。

う~ん・・・SATASSDは終わりかと言われると、そんなことはないって気がするんですけどね。ベンチマークスコアが体感上の差となって現れない限り、むしろM.2にはオーバースペック感さえ漂ってますし。現実的に、M.2の転送速度をフル活用できている人ってのは、むしろレアなのでは。

頻繁にGB単位のファイルをコピーしたり書き出したりする人には、M.2の方が良いんでしょうけど、動作温度に不安を感じる人なら、敢えてSATAを選ぶことがあってもよろしかろうと。SATAは必要十分なスペックを低発熱で満たしているように思います。

あとは記事にもありますが、ノートに使うとかポータブルに回せるといったメリットは、M.2にはないものですね。用済みとなったSSDを、バックアップストレージなんかに使い回したい場合も、SATAの方がやりやすいですし。用途を見定めて、自分に合ったものを買うのが吉かと。

ゲームやアプリについては、液体窒素おじさんがSATASSDとM.2SSDとで検証動画上げてらっしゃいますね。ゲーム系だとFPSには差は出ないけど、ローディングタイムで多少の差が出るって感じ。アドビ系ではSATAが勝っちゃうことも。「SATAとM.2の差って意外と少ない」「M.2だとワンテンポ速くなる」「M.2に慣れた人がSATAに戻ると、そのワンテンポを感じることが割とある」が彼の総括です。

NVMeはマザボにもよりますけど最大で2枚しか搭載できないとかあるんで

やたらと端子数が多いS-ATAはまだ使い道あるかなぁと。

設置の自由度が高いぶん配線が邪魔ですけどね

BTOは2スロばっかなのでSATAも需要はまだありそうですね

う~ん、確かに性能的にも値段的にも微妙な感じにはなってきたなぁ

まぁ、自分もNVMeの1Tで一万切の奴追加したし

SATAに関して言えば容量的にHDDオンリーなってしまったわ

ただまぁ性能的には案外十分だったりするんですよね。

Nvmeにしたからってゲームの読み込みが数秒変わる程度で

HDDの時の数十秒待ちにくらべたらほぼ誤差レベルに(;^ω^)

個人的に、背面に張り付けるタイプのケースだと取り回し楽だ・・・

インターフェース速度差が明らかなのに、性能を気にしてる奴なんてハナから居ない

よほどの人間でなければ都合と好みが選択理由の全て

NVMeのgen4SSDランキングとか欲しいわね、発熱どうこうのデメリット部分って他の計測サイトやらないもの

レビューありがとうございます。成熟して枯れつつある…。という認識でしょうか。コンパクトNASなどで生き残るには容量が少ないですしね。当方はSATAケースでモバイルストレージに運用していますが、SN570とm.2ケースでさらにコンパクトにできますし。今後は後者に移行しそうです。発熱少ないのは利点でしょうけどね。

SN570にボコされて、それでEXCERIA G2がトドメを差した、と。この価格差だと、2.5インチベイにつける用途でも、G2買って下駄履かせた方が幸せになれそうですね。

nvmeに対応したまともな価格の下駄なんてある?w

やめてください!NVMeスロットが無い人だっているんですよ!

あと粗悪品のNVMe SSDは発熱しすぎる

PCIe4.0の登場でSATAとGen3.0NVMeの価格差がほぼ無くなってしまいましたからね

ただ、NVMeは発熱の問題やレーン数なども関わってくるので、SATAの需要が完全に無くなるとは思いませんが

コスパで言ったらSATAは時代遅れだけど、需要はもうしばらくあるように思える

システムドライブ以外の運用でM.2の性能を十分に活用している一般人はあまり居ないし、コンテンツ側もそこにスペックを求めていないからな

HDDからSSDへの変化は読み書き何十秒の恩恵があるが、SATASSDからM.2SSDへの変化は数秒変わる程度の物でしかない

その性能差が頻繫に影響するようなコンテンツがメジャーなものへと切り替わるまでは、シンプルに安く買えるストレージとして需要はあり続けるだろう

多分なんですけど、M.2 SSDに比べてSATA SSDの方が最小部品点数が多い気がしますよね。(SATA SSDだとエンクロージャーが必須、かつピン数が多い)

これからSATA SSDの方が価格が NVMe SSDより高くなる気がします。

>HWiNFOに表示される数値との乖離がかなり大きく、アルミ製のケースがかなり放熱性に優れている様子が分かります。

乖離は少ないと読みましたがどうでしょうか?

(38℃に対して、アルミ外装の最熱箇所が35℃なので)

乖離が少ない=効率的にアルミ外装へ放熱できている、ということかと。

(NVMeストレージはPCIeレーンを消費するので、もう増やす余裕なんて)ないです。

スリッパから移行するときにNVMe4本でRAIDを組んでたので本当に困った。

M.2が使えない古いPCを改造するのにはおすすめ、この記事が書かれた時は11000円だったようだけど今は1TB最安8500円で買えるしね

https://theoverclockingpage.com/2022/07/27/review-crucial-mx500-1tb-um-dos-melhores-ssds-satas-do-aliexpress-com-dram-cache/

MX500に関しては現在TLCが全て176層化され

1TB以上のDRAMが一律で512MBに減らされてる模様

(1TBが1GBから2TBが2GBから減らされてる)

更に2TBと4TBの最新版はなんとQLCの記述が。。

QLCはにわかに信じられないですが176層化と512MB化は

国内購入者からも報告が上がってます

>>「SN570」や「Samsung 980」・・・・

M2.NVME仕様のSSDとの比較は意味がありません、SATA-SSD同士での比較を執筆してください。

性能が悪い、時代遅れとは言いますが、2024年現在の主流は中国製の怪しいブランドのSATA-SSDです。たとえば「Hanye SSD Q55」vs「MX500」ならば有意な差は必ずでます。

全員がゲーミングPC使いとは限りません。事情によりM2ポート付のPCに買い換えられないというケースはウン千万と存在します。

>>M2.NVME仕様のSSDとの比較は意味がありません、SATA-SSD同士での比較を執筆してください。

私も同じ意見です。

SATA系とNVMe系とを混在させた比較ではあまり意味をなさないような気がします。

SATA系の2.5インチSSDを欲しているのは大半が数年前からの古いノートPCのHDDのリプレースだと思います。

その場合、NVMeと混在させた比較はあまり参考にならないと思うのです。

いかがでしょうか?

分かりました、MX500買います

WDなんてありえません

分かりました、SanDiskkaWDを買います

Crucialなんてありえません

SATAとNVMeを比較してコスパが悪いと言うのは、バイクとママチャリを比較してスピードあたりの値段でコスパを決めるようなものです。

用途が全く違うので、同じ土俵の比較するべきでしょう。事実その作者の主張のためだけに存在する余計な対抗馬を何本か減らせば、SATASSDを何本か追加で比較グラフに入れられるでしょう。

残念ながらMX500も生産終了

M.2、2.5インチ問わず殆ど新製品が出てこない(NANDメーカー製に限る)ので選択肢が増えることもない

旧環境維持以外の用途でSSDのほぼ全てはNVMeに取って代わられたし

今の現行製品を見れば「WD買っとけ」で終わってしまうので検証するまでもない

中華NAND品を検証させたがっている人もいるが、需要の少ないガチャ検証をさせるのは流石に酷でしょう・・・

そもそもこの記事自体、しがみつくより環境更新という結論にしか見えない

理由があるなら現存する安牌SSDを買えばいいし、理由も予算程度しかないなら適当に中華SSDをポチればいいと思うが