予算に余裕のあるユーザー層から、コスパが凄まじい中華メーカー系はややウケが悪い傾向です。

多少高くても構わないから、一定のブランド力と値段に見合う画質と性能を備えた、マルチロール型WQHDゲーミングモニターがないか?

おそらく今回レビューする「MSI MAG 274QPF X30MV」が答えになりそうです。実際に1台買って詳しくレビューします。

(公開:2025/8/6 | 更新:2025/8/6)

「MSI MAG 274QPF X30MV」はどんなゲーミングモニター?

- WQHD(2560×1440)で「最大300 Hz」

- 「Rapid VA + 量子ドット」パネル採用

- Mini LED(1152ゾーン分割)搭載

- Display HDR 1000認証を取得

- ゲーマー向け機能をフル装備

- PS5で120 Hz(VRR)かつSwitch 2も対応

「MSI MAG 274QPF X30MV」はMSIブランドの高画質なWQHDゲーミングモニターです。

大手ブランド他社がなかなかMini LEDを使ったゲーミングモニターをリリースしない状況の中、ほぼ唯一と言ってもいい大手メーカー製です。

| MSI(微星科技) MAG 274QPF X30MV | |

|---|---|

| パネルタイプ | WQHD(2560×1440)で最大300 Hz Rapid VA + 量子ドットパネル(27インチ) |

| 応答速度 | 0.5 ms (G2G) |

| 主な機能 ゲーマー向け |

|

| 調整機能 エルゴノミクス |

|

| VRR機能 | VESA Adaptive Sync ※G-SYNC互換モード対応 |

| 参考価格 ※2025/7時点 |  |

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング | |

| MSI(微星科技) MAG 274QPF X30MV | |

|---|---|

| 画面サイズ | 27インチ |

| 解像度 | 2560 x 1440 |

| パネル | Rapid VA + 量子ドット (Rapid VA + QD Mini LED) |

| コントラスト比 | 4500 : 1 |

| リフレッシュレート | 300 Hz (2560 x 1440) HDMI 2.1 : ~300 Hz DP 1.4 : ~300 Hz |

| 応答速度 | 0.5 ms (G2G) |

| 光沢 | ノングレア |

| VESAマウント | 100 x 100 mm |

| エルゴノミクス |

|

| 主な機能 |

|

| HDR対応 |

|

| 同期技術 | VESA Adaptive Sync ※G-SYNC互換モード対応 |

| スピーカー | なし イヤホン(3.5 mm)端子あり |

| 主な付属品 |

|

| 寸法 | 613 x 424 x 228 mm |

| 重量(実測) |

|

| 保証 | 3年保証 ※液晶パネルも3年保証 |

「MSI MAG 274QPF X30MV」は、PCパーツで有名な台湾メーカー「MSI」が販売している、Rapid VAパネルを使った高画質なWQHDゲーミングモニターです。

2025年も猛威をふるい続けている中華系モニターに、かなりマトモに対抗できそうな高画質パネルが大きなメリット。

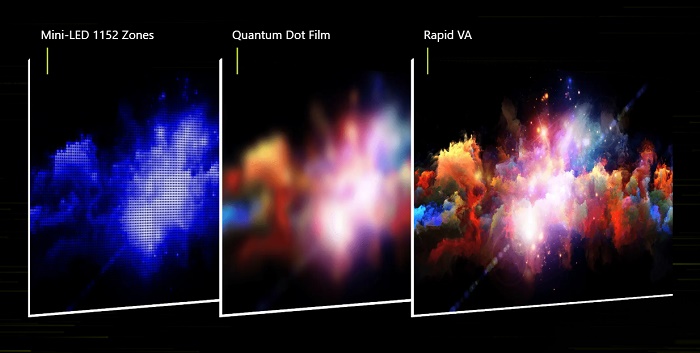

(Rapid VA + QD Mini LEDは希少種)

コントラスト比4500:1と応答速度0.5ミリ秒をアピールする「Rapid VA」パネルに、高級機で今や定番の「量子ドット」フィルターを組み込み、1152分割の「Mini LED」バックライトも搭載します。

IPSパネルの約5倍も黒が濃いVAパネルとMini LEDの組み合わせで、ライバル製品に多いIPSパネル + Mini LED系をはるかに上回るコントラスト感を狙っています。

他社との差別化でも、VAパネルを使うのが理に適う状況です。IPSパネルを使ったMini LEDモニターはたくさんある一方、VAパネル版は意外と少ないです。

それも中華系を除く大手ブランド製となれば、なおさら珍しいため・・・狙い所は的確です。

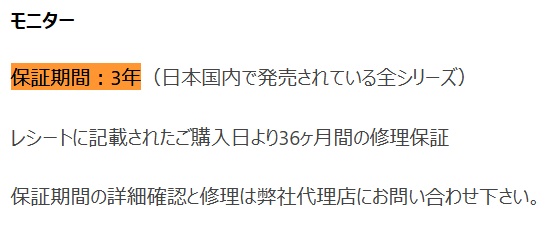

メーカー標準保証は3年間(液晶パネルも含む)です。

- MSIゲーミングモニターの保証

(https://jp.msi.com/page/warranty/monitor)

業界標準(ISO規格)にもとづくドット抜け保証も提供されています。6ドット以上の黒点、または4ドット以上の輝点が保証対象です。

万が一、許容できないドット抜けに遭遇してしまったら、一応サポートに問い合わせみてください。

面倒ならAmazonで購入して、Amazonの返品返金システムを使えば問題ないはずです。

MSI MAG 274QPF X30MVの画質をレビュー

(薄暗い初期設定でちょっと困惑)

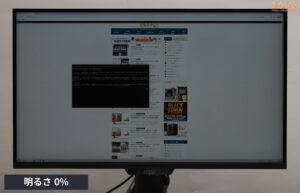

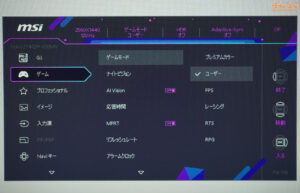

MSI MAG 274QPF X30MVの初期設定の画質は、奇妙なほど薄暗いです。

画質を調整しようとOSD設定画面を開くと、消費電力について注意書きが表示されたため、おそらくヨーロッパ諸国のくだらない省エネ規制が原因かもしれません。

当然ながら初期設定は薄暗すぎて使い物にならないです。

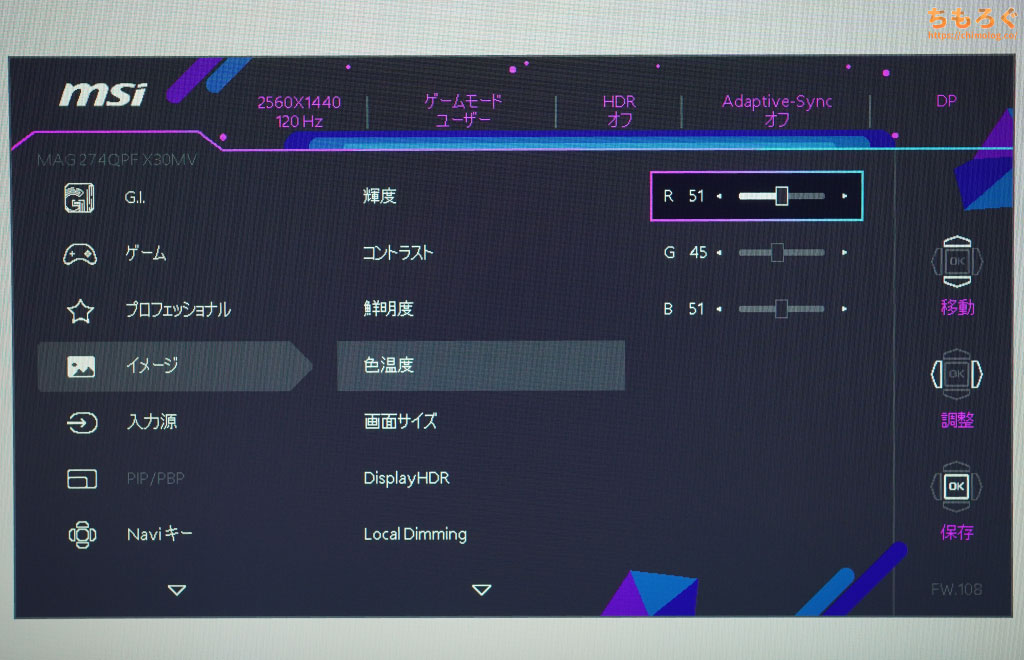

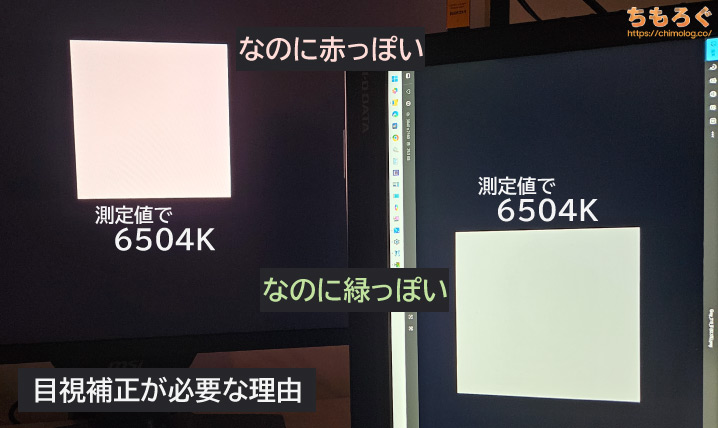

いつもどおりキャリブレーター(測定機材)を使いながら、モニターの色を標準規格の白(D65)に調整します。

キャリブレーターで測定しながら、モニター側の設定(OSD)を手動で調整しました。

- モード:ユーザー(またはプレミアムカラー)

- プロモード:ユーザー

- 明るさ:72

- 色温度:ユーザー

- 赤:51

- 緑:45

- 青:51~52

- コントラスト:65

- Local Dimming:Lv2

- ナイトビジョン:通常

(ガンマカーブの調整用)

以上の設定で、ニュートラルな色温度(白色)である6500Kにおおむね調整できます。好みに合わせて青色を少し強くしても大丈夫です。

デフォルト設定だと黒がやや潰れていたので、「ナイトビジョン:通常」を入れて暗部を少し底上げ、間接的にガンマカーブを修正します。

画面の明るさは好みに合わせて調整してください。明るさ72%だと約350 cd/m²前後に達し、人によっては眩しく感じるレベルです。

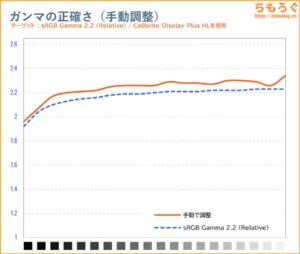

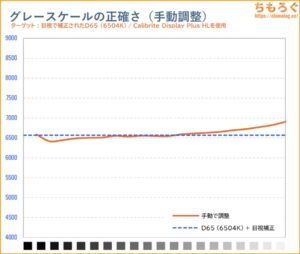

手動調整後のガンマカーブとグレースケール(色温度)グラフです。

薄暗さが消えて明るく、グレースケールも標準規格(D65)にざっくり一致しました。筆者好みなパンチの効いている色鮮やかな画質に仕上がった印象です。

なお、カラーモードを「プレミアムカラー」にすると彩度が過剰に飽和して違和感が強い画作りに見えます。ほどよい感じなら「ユーザー」モードをおすすめします。

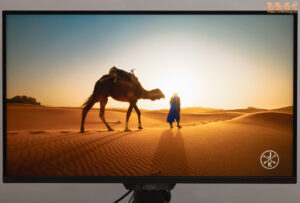

参考写真と比較写真でざっくり画質を見る

(sRGB:ΔE = 5.51 / 色温度:6569K / 輝度:350 cd/m²)

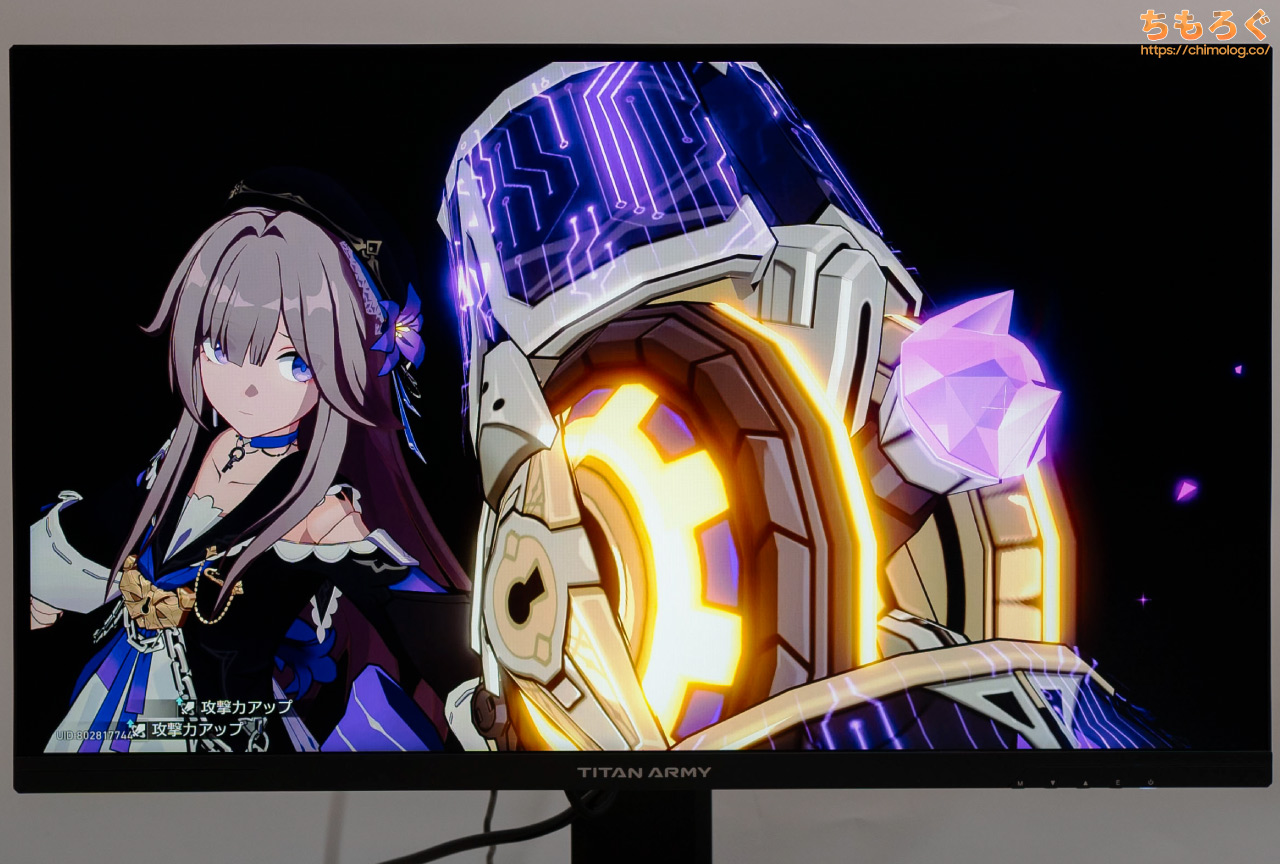

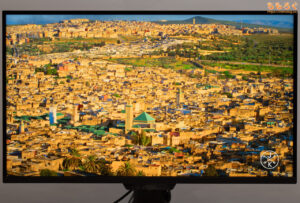

Youtubeやアニメ、FPSゲーム(タルコフやOverwatch 2)、RPGゲーム(原神や崩壊スターレイル)をMSI MAG 274QPF X30MVで表示した例です。

3年前にレビューした「MAG 274QRF-QD」を正統進化させた雰囲気がある、素晴らしいSDR画質です。

MSI特有のちょっとわざとらしい程度の鮮やかさに、Rapid VAパネルの深いコントラスト感が加わりました。

4~5年前の旧型な液晶パネル(特にTNパネル)や、安価なノートパソコンから乗り換えたなら、ほぼ確実に圧倒的な鮮やかさを体感できるはずです。

(コントラスト比10万:1のテスト画像)

コントラスト感は並のIPSパネルと比較して、そこそこ白浮きがマシになってます。

Rapid VAパネルのコントラスト比は実測で4000:1を軽く超え、Local Dimmingモードを有効化して5500:1前後に達します。深い黒色が見えて当然です。

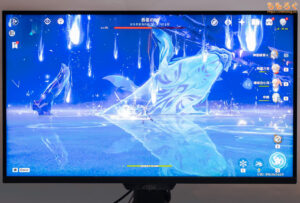

カラフルな色彩を使ったイラスト画像(原神の★5恒常キャラ「刻晴」より)で比較。

明るさや色の鮮やかさ、コントラスト感、どちらも互角に見えます。コンテンツ側のコントラスト比がさほど高くないから、Rapid VAパネルの強みをあまり活かせません。

むしろ視野角で負けている分だけ、P275MS+(IPSパネル)が安定して高画質に見える可能性も。

カルト的な人気を誇るオープンワールド型FPS「Escape from Tarkov(タルコフ)」のワンシーンで比較。

「映えない」「無味乾燥」した映像だと、大差ないです。暗い部分の視認性も目立った差がなく、やはりRapid VAの良さを発揮できません。

コントラスト比の性能差を見やすくするために作成した、黒を大量に使ったスクリーンショット(ヘルタ:崩壊スターレイルより)です。

MSI X30MVとP275MS+の両方にローカルディミング(Mini LED)モードを入れていますが、それでもなお差が非常に分かりづらかったです。

原因はMini LEDバックライトの制御ノウハウにあり、P275MS+はアグレッシブに黒いエリアを消灯する挙動が強く、対するMSI X30MVは積極的にエリア消灯を使いません。

上記シーンの実測コントラスト比は約5500:1(双方ともに)です。

TITAN ARMY製品を手掛けるINNOCNはすでにIPSパネルにMini LEDを組み込むノウハウに非常に長けていて、Mini LEDカテゴリで新参のMSIはRapid VAを持ってしても苦戦します。

もっと比較写真を見たい方は↑こちらからどうぞ。

測定機材で「画質」をもっと深堀りしよう

2台の測定機材(X-rite i1 Pro 2 + Calibrite Display Plus HL)を使って、MSI MAG 274QPF X30MVの画質を深堀りします。

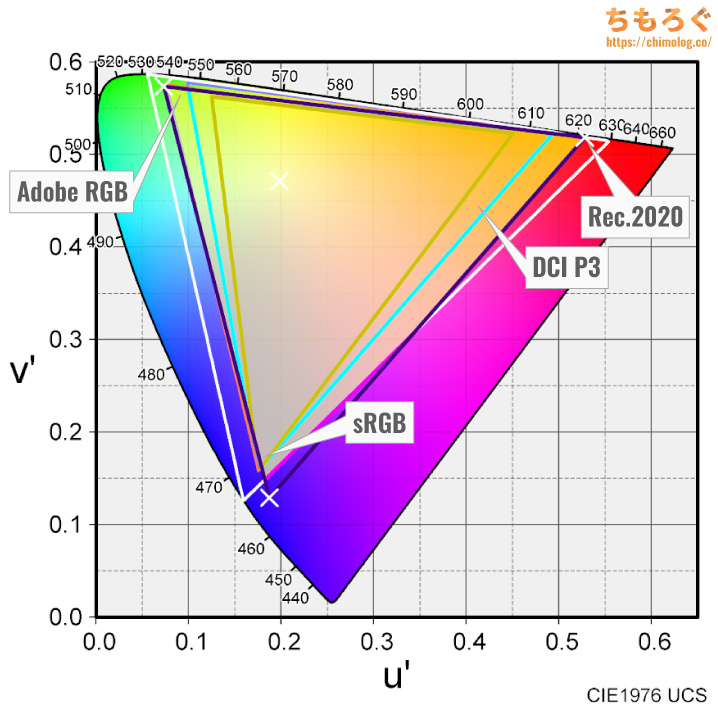

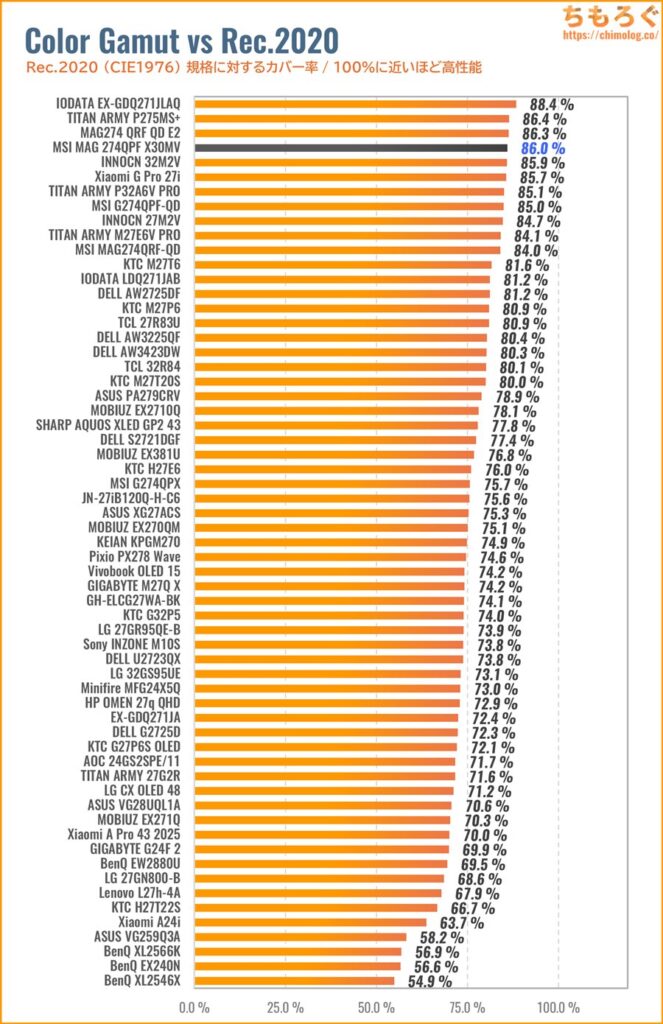

| 色域カバー率(CIE1976) | ||

|---|---|---|

| ||

| 規格 | CIE1931 | CIE1976 |

| sRGBもっとも一般的な色域 | 100% | 99.9% |

| DCI P3シネマ向けの色域 | 93.5% | 97.4% |

| Adobe RGBクリエイター向けの色域 | 98.8% | 99.1% |

| Rec.20204K HDR向けの色域 | 80.3% | 86.0% |

MSI MAG 274QPF X30MVで表示できる色の広さ(色域カバー率)を測定したxy色度図です。

もっとも一般的な規格「sRGB」で約100%をカバー。HDRコンテンツで重要なシネマ向けの規格「DCI P3」では97.4%カバーします。

印刷前提の写真編集で重視される「AdobeRGB」規格のカバー率は99.1%です。

過去の傾向からして、色の広さは量子ドット液晶 > 量子ドットVA = QD-OLED > 広色域な液晶 = OLED > 普通の高色域パネル > 平凡な液晶パネル > TNパネルの順に並びます。

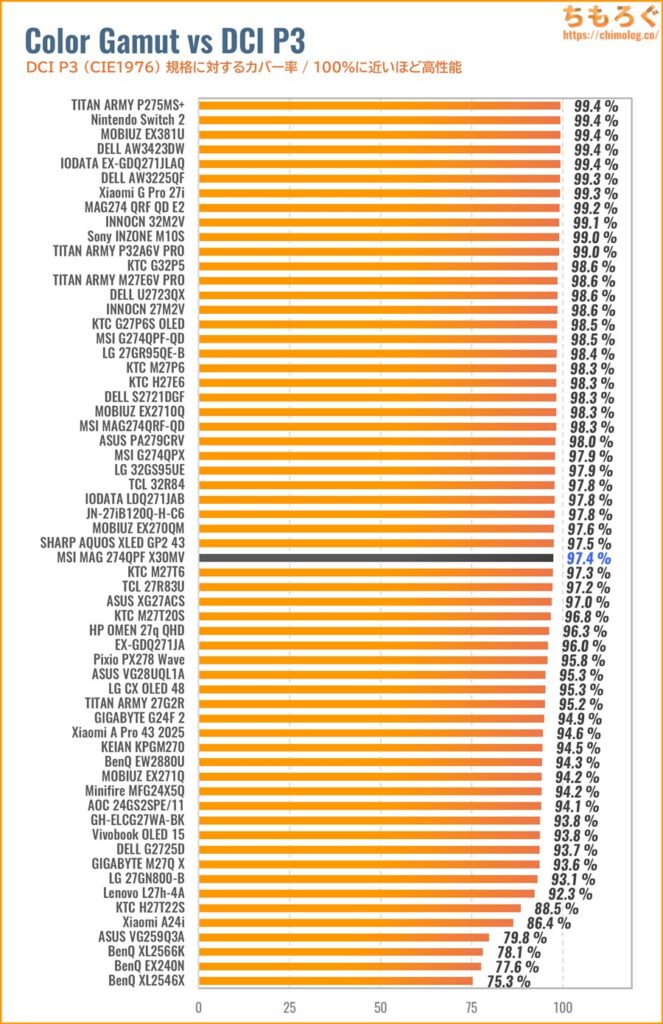

色の鮮やかさ(色の広さ)を他社のゲーミングモニターと比較してみた。

量子ドット + VAパネルで珍しくトップグループ(Rec.2020:85%台)に入ります。過去にレビューした量子ドット + VAパネルは2番目(Rec.2020:80%台)がほとんどで、85%台に入った例は今回が初です。

DCI P3カバー率が100%近いため、ほとんどのコンテンツを正しく表示するのに十分な色域です。

DCI P3カバー率に限った競争であれば、量子ドットを使わない既存のFast IPS系で十分に満たせる現状があるものの、色域をすべて使うゲーミングPC(Windows 11※)なら違いを体感できる可能性あり。

※Windows 11はPCモニター側が対応している色域を把握しません。相手を「sRGB」だと思い込んでそのまま色を出すから、結果的にモニター側の色域をすべて使う仕様です。

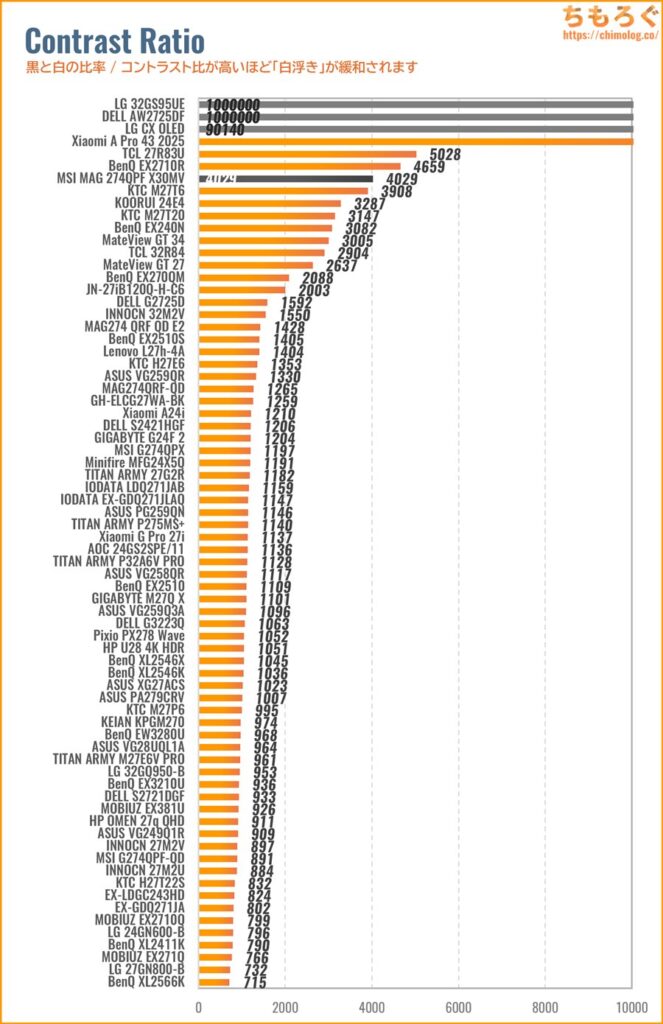

コントラスト比をチェックします。

| コントラスト比を比較 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

コントラスト比(実測)は4029:1(ネイティブ)です。Local Dimming:Lv2モードで約6700:1(Lv3モードで約9500:1)まで向上します。

VAパネルの特性上、素のコントラスト比が非常に高いです。

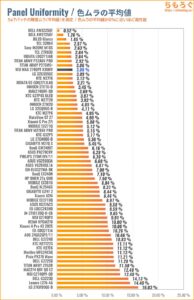

色が均一の静止画コンテンツを見ている時間が長いオフィスワークで、気にする人が多い「色ムラ」をチェック。

過去レビューの傾向からして、やはりMini LEDバックライトを使った液晶パネルは色ムラが少ない傾向です。四隅に近づくほど輝度が下がる「グロー」現象も多少マシです。

色ムラ(輝度ムラ)の測定結果は平均値で3.08%を叩き出し、ライバル他社のMini LEDゲーミングモニターに匹敵します。

実際の映像コンテンツやゲームプレイシーンで色ムラに気づく可能性がほとんどなく、画面全体に同じような色を表示するシーンを凝視してようやく色ムラや輝度落ちに気づけるレベル。

なお、OSD設定から「Brightness Uniformity」を有効化すると、色ムラの平均値が3.33%に悪化します。初期設定のままで問題なし。

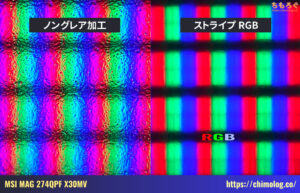

MSI MAG 274QPF X30MVに施されたパネル表面加工は、PC用モニターで定番の「ノングレア加工(アンチグレア)」です。

ぼんやりと背景がしっかり拡散され、周囲が明るくても映り込みをかなり防いでいます。

部屋を暗くすると、映り込みがさらに軽減されます。

しかし、表面加工の透過性(表面粒子の細かさ)がやや平凡です。文字の見やすさにほとんど悪影響は出ていないですが、定価7万円近いならもっと力を入れて欲しい部分です。

Rapid VAパネルは視野角がやや狭いです。OLEDパネルやIPSパネルに劣っています。

画面との距離が約60 cm程度あれば、パネルの左右端っこが色あせて見える傾向を抑えられているものの、約40~50 cmで白っぽく見えたり変色します。

当然、角度がつきやすいマルチディスプレイ環境と相性があまり良くないので注意です。

適切な距離をとって真正面に設置しないと、安定した画質を得られません(参考:液晶パネルの違いを解説するよ)。

文字のドット感(見やすさ)はそこそこ鮮明です。

- ドットがRGB配列:テキスト表示に有利

ピクセル配列の拡大写真 - 画素密度が100 ppi前後:標準的なドット密度

テキスト表示に有利な縦に一直線の直列RGB配列パネルに、100 ppi前後のスタンダードな画素密度を備えます。

普通の距離感(50~60 cm)で見る分には、ドット感がほとんど目立たない鮮明なテキストです。

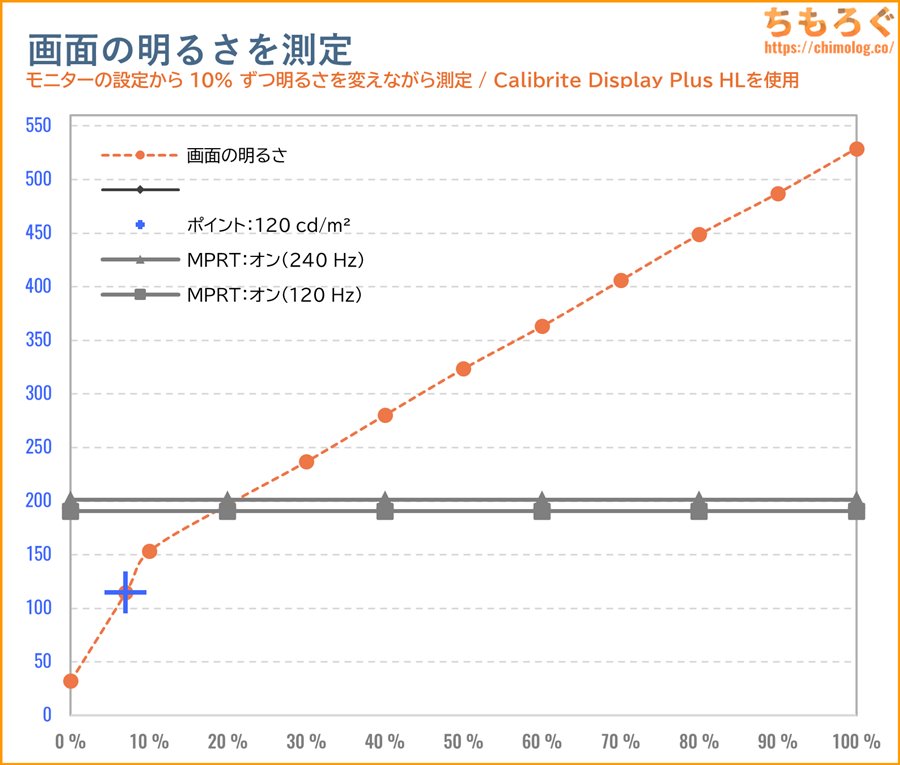

画面の明るさは100%設定で約530cd/m²に達し、SDRコンテンツを見るのに十分すぎる明るさです。

最低輝度(0%設定)は約32 cd/m²とそこそこ暗くできます。眼精疲労などが理由で、夜間に暗い画面を好む人にとって嬉しい仕様です。

目にやさしいらしい120 cd/m²前後は設定値7~8%でほぼ一致します。

残像を軽減する「MPRT」モードを使うと、明るさが大幅に下がります。約190~200 cd/m²前後に固定されてまったく調整できず不便です。

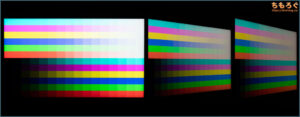

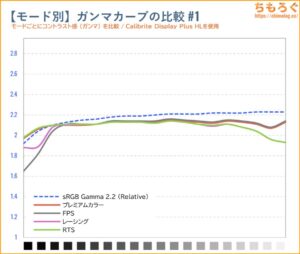

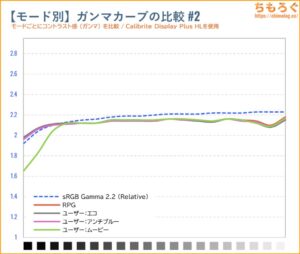

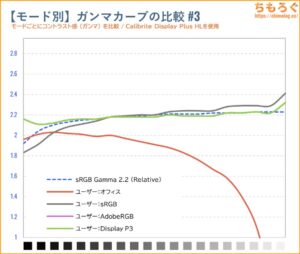

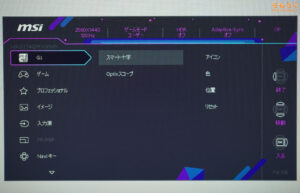

全部で「12個」あるプリセットを比較

- プレミアムカラー(初期設定)

- FPS

- レーシング

- RTS

- RPG

- ユーザー:エコ

- ユーザー:アンチブルー

- ユーザー:ムービー

- ユーザー:オフィス

- ユーザー:sRGB

- ユーザー:AdobeRGB

- ユーザー:Display P3

目標の基準値:sRGB(Gamma 2.2)

ガンマカーブはいわゆる「コントラスト感」に関わる数値です。

数字が大きいほど実際よりも暗く(黒く)、数字が小さいほど実際よりも明るく(白く)表示されます。ガンマカーブを見れば、カラーモードごとの「意図」がざっくり見えてきます。

たとえば「FPS」モードは黒に近いほどガンマが急激に下がり、暗部を見やすくする工夫がされてます。

「RPG」モードは途中まで規格どおりに合わせ、白に近い部分を少し下げてコントラスト感を実際よりも高く見せる仕様です。

「オフィス」はなぜかガンマが急上昇を続ける完全な白飛び仕様でまったく使えないネタモードです。

全体的に似たようなモードが多くを占めていて、イマイチ意図が分かりづらいです。省エネ規制のせいで明るさも一貫して暗いままですし、正直あってもなくても大差ない印象。

| モード | 色域 (sRGB) | 色域 (DCI-P3) | 明るさ | グレーの正確さ | 色の正確さ | ガンマ | 色温度 | コントラスト比 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| プレミアムカラー | 99.9% | 97.4% | 151.0 cd/m² | ΔE = 3.58 | ΔE = 6.08 | 2.13 | 6361K | 4029:1 |

| FPS | 99.9% | 97.3% | 151.9 cd/m² | ΔE = 3.44 | ΔE = 6.12 | 2.14 | 6349K | 1330:1 |

| レーシング | 99.9% | 97.3% | 166.6 cd/m² | ΔE = 3.55 | ΔE = 6.01 | 2.11 | 6639K | 3644:1 |

| RTS | 99.9% | 97.3% | 166.8 cd/m² | ΔE = 3.35 | ΔE = 6.00 | 2.11 | 6635K | 4424:1 |

| RPG | 99.9% | 97.2% | 136.1 cd/m² | ΔE = 3.35 | ΔE = 6.19 | 2.14 | 6249K | 3612:1 |

| ユーザー:エコ | 99.9% | 97.4% | 123.0 cd/m² | ΔE = 3.34 | ΔE = 6.12 | 2.14 | 6315K | 4096:1 |

| ユーザー:アンチブルー | 99.9% | 97.1% | 133.2 cd/m² | ΔE = 12.58 | ΔE = 10.31 | 2.14 | 4959K | 3518:1 |

| ユーザー:ムービー | 99.9% | 97.3% | 154.1 cd/m² | ΔE = 3.66 | ΔE = 6.64 | 2.15 | 6303K | 1327:1 |

| ユーザー:オフィス | 99.9% | 97.4% | 173.1 cd/m² | ΔE = 5.03 | ΔE = 7.25 | 1.91 | 6780K | 4549:1 |

| ユーザー:sRGB | 95.6% | 76.2% | 161.2 cd/m² | ΔE = 2.78 | ΔE = 1.67 | 2.20 | 6298K | 4250:1 |

| ユーザー:AdobeRGB | 99.1% | 78.9% | 161.2 cd/m² | ΔE = 2.75 | ΔE = 1.78 | 2.18 | 6302K | 4244:1 |

| ユーザー:Display P3 | 98.9% | 92.4% | 161.3 cd/m² | ΔE = 3.39 | ΔE = 3.07 | 2.18 | 6308K | 4258:1 |

各モードごとの色域や正確さ(dE2000)をまとめました。

MSI MAG 274QPF X30MVは、全部で12個の「プリセットモード」が用意されています。

モードごとにコントラスト感(ガンマ)がわずかに違う程度で、明るさもほとんど変わらないです。色温度だけ目立った違いがあるだけで、基本的に個性が薄いです。

「プレミアムカラー」モードのみ、異常なほど彩度が盛られていて逆に違和感がすごいので、そのまま使うなら「ユーザー」モードをおすすめします。

自分で調整する方は「ユーザー」モードを好みに合わせて調整がおすすめ、最初の方で説明した設定もありです。

「MSI MAG 274QPF X30MV」の規格測定レポートはこちら↓をクリックして確認できます。クリエイター向けのマニア情報だから、一般人は無視して飛ばしてください。

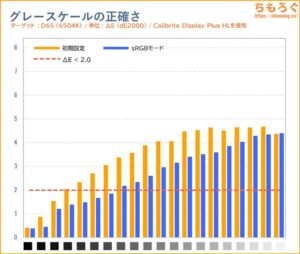

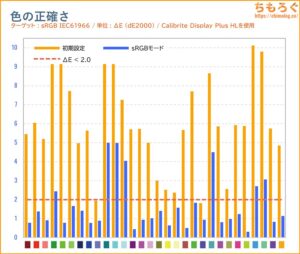

モニターの色を測定する機材「X-rite i1 Pro2(分光測色計)」と「Calibrite Display Plus HL(比色計)」を使って、「MSI MAG 274QPF X30MV」の色精度をチェックします。

| 色の正確さ ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| 比較グラフ | グレーの正確さ | カラーの正確さ |

|  | |

| 使用モード | プレミアムカラー | ユーザー:sRGB |

| 明るさ | 151.0 cd/m² | 161.2 cd/m² |

| グレーの正確さ(dE2000) | ΔE = 3.58 | ΔE = 2.78 |

| 色の正確さ(dE2000) | ΔE = 6.08 | ΔE = 1.67 |

| ガンマ | 2.13 | 2.2 |

| 色温度 | 6361K | 6298K |

| コントラスト比 | 4029 : 1 | 4250 : 1 |

MSI MAG 274QPF X30MVの「sRGBモード」は、グレースケールが黄緑色にズレていて台無しに。

sRGB色域にきっちり制限され、ガンマもそこそこ正確(sRGB Gamma 2.2)に準拠できているのに、色温度が一致してないせいで精度が2.0を超えてしまいます。

| 色の正確さ ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| 使用モード | ユーザー:AdobeRGB | ユーザー:Display P3 |

| 明るさ | 161.2 cd/m² | 161.3 cd/m² |

| グレーの正確さ(dE2000) | ΔE = 2.75 | ΔE = 3.39 |

| 色の正確さ(dE2000) | ΔE = 1.78 | ΔE = 3.07 |

| ガンマ | 2.18 | 2.18 |

| 色温度 | 6302K | 6308K |

| コントラスト比 | 4244 : 1 | 4258 : 1 |

MSI MAG 274QPF X30MVは「AdobeRGB」と「Display P3(DCI P3)」モードも対応します。

残念ながら、sRGBモードと同様にグレースケール(色温度)が一致してないです。どちらもグレースケールの精度は2.0超、色の精度も2.0超でダメでした。

Display P3モードは色域の制限が緑色が少し内側にズレているせいで、色の正確さが悪化します。

マクロレンズでパネルの表面を拡大した写真です。

TCL CSOT HVA系でよく見る「縦長な四畳型」の画素レイアウトが見られます。RGBストライプ配列で、赤・緑・青の順にキレイに並んでいます。

細い直線やテキストの表示と相性がいい、PCモニター向けの画素レイアウトです。

表面加工は透過率がやや悪い、粒度の大きいノングレア加工がかかっていて、画素ドットのりんかく線を視認しづらいです。

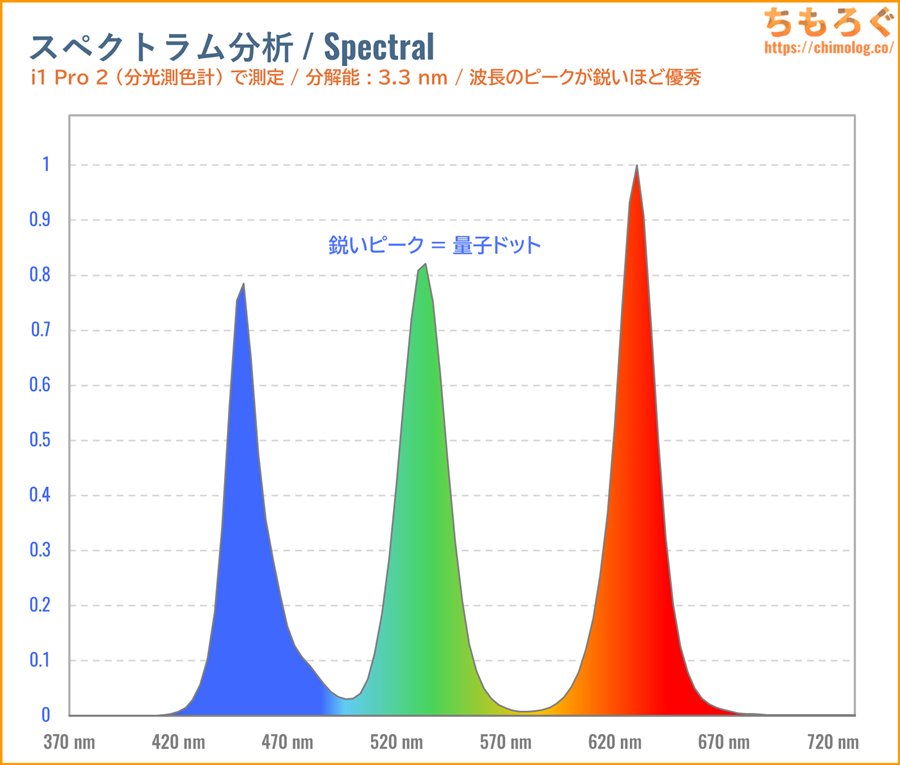

光を分析する「分光測色計」を使って、画面から出ている三原色の鋭さ(波長)を調べました。専門用語でスペクトラム分析と呼ぶそうです。

グラフを見て分かるとおり、すべての山がピンッと突き立つ「量子ドット(Quantum Dots)」に特有の波長パターンを確認できます。

量子ドットの効果で抜群に色の分離が良く、高純度の赤色と緑色を取り出せます。結果的に表示できる色域が飛躍的に向上します。

ついでにブルーライト含有量を調べたところ約26%でした。「色温度:暖色(Warm)」設定で、TÜV Rheinlandブルーライト認証に必要な25%未満を達成できます。

MSI MAG 274QPF X30MVのゲーム性能は?

MSI MAG 274QPF X30MVのゲーム性能をレビューします。

- 応答速度

- 入力遅延

- ゲーム向け機能

おもに「応答速度」「入力遅延」「ゲーム向け機能」の3つです。測定機材を使って調べてみます。

MSI MAG 274QPF X30MVの応答速度と入力遅延

↑こちらの記事で紹介している方法で、MSI MAG 274QPF X30MVの「応答速度」を測定します。

| 60 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

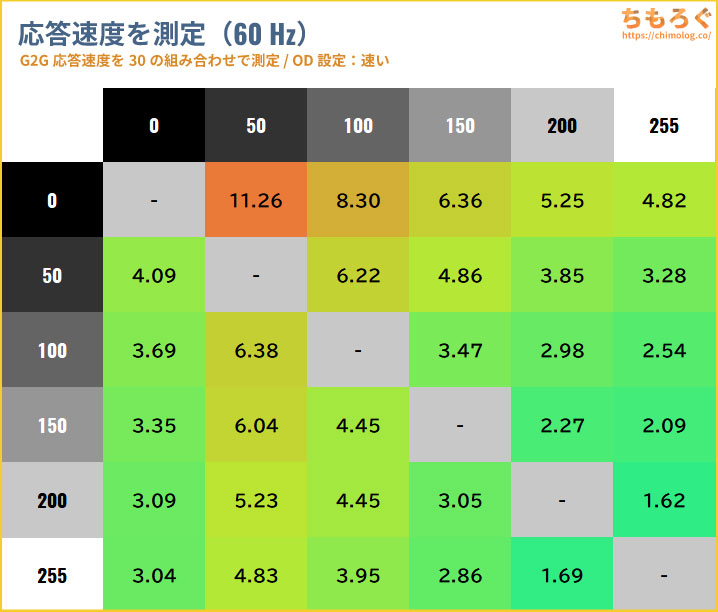

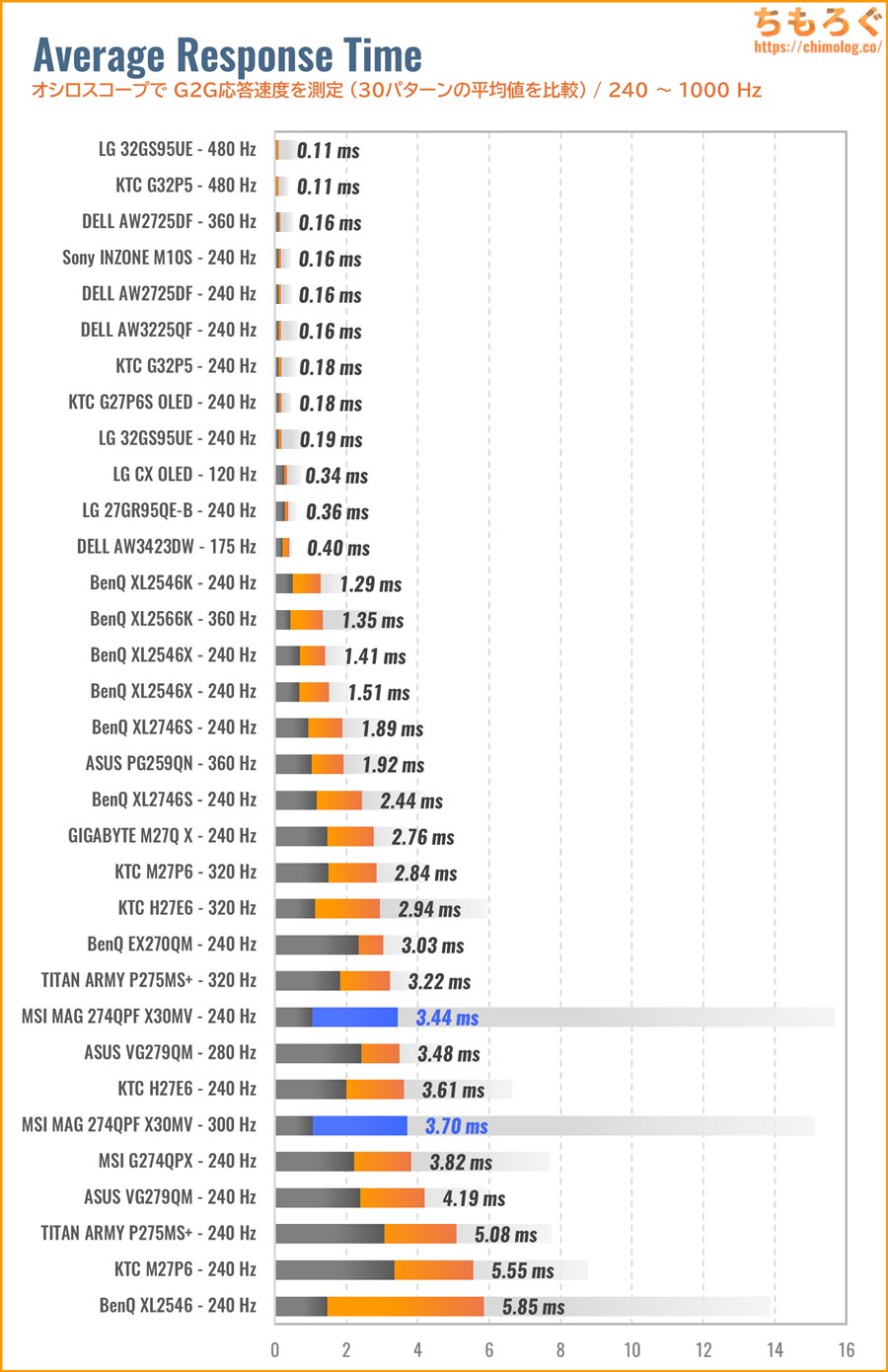

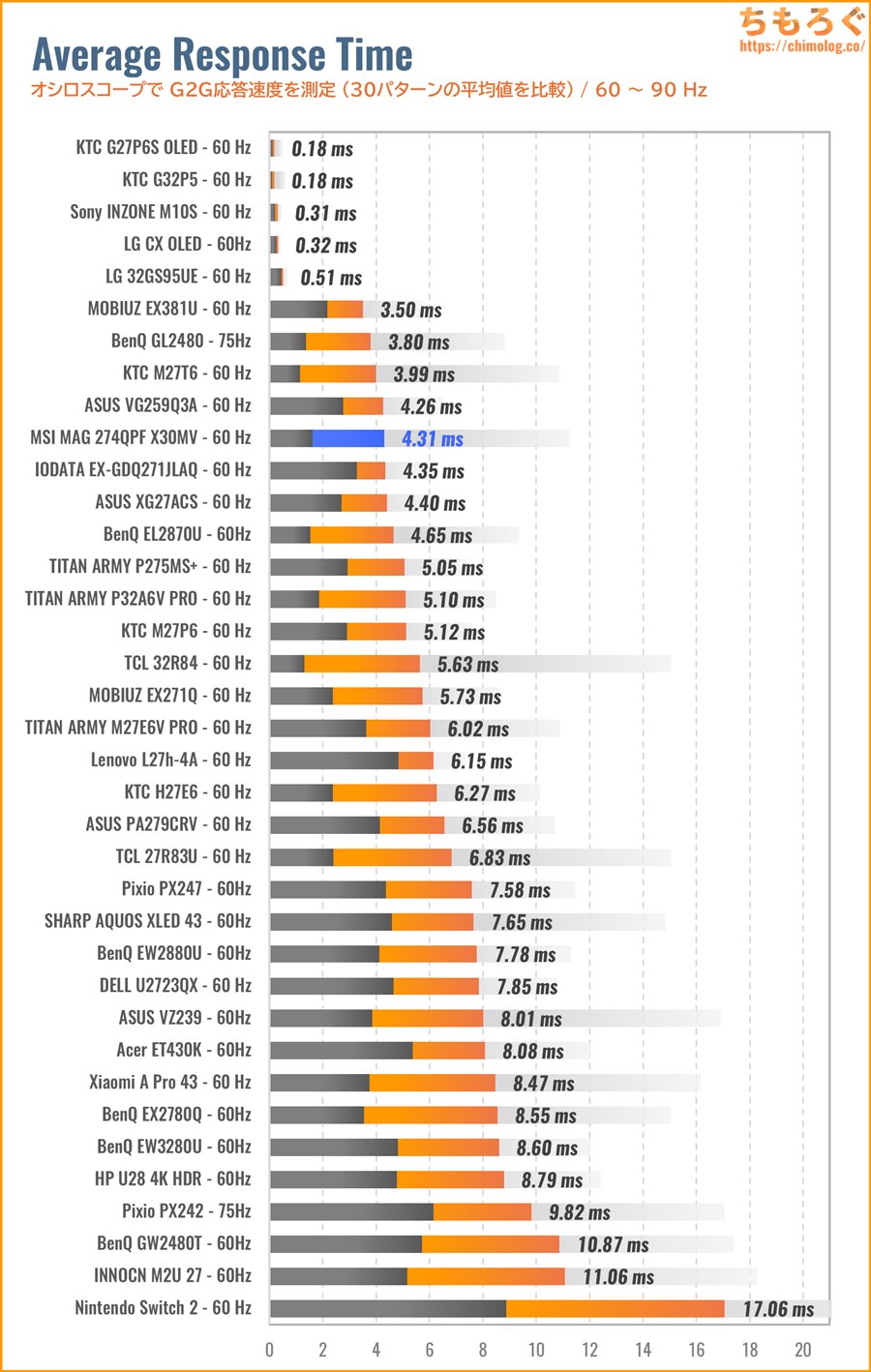

ニンテンドースイッチやPS4など、最大60 Hz対応のゲーム機で使う場合、60 Hz時の応答速度を気にします。

30パターン測定で、平均4.31ミリ秒を記録します。60 Hzに必要十分な応答速度を満たしますが、写真を見てのとおり「残像」がまだ残っています。

どれだけ応答速度が速くても、リフレッシュレートが60 Hz程度だと「ホールドボケ現象」が発生してしまい残像感が見えます。60 Hzで応答速度にこだわるメリットが少ないです。

| 120 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

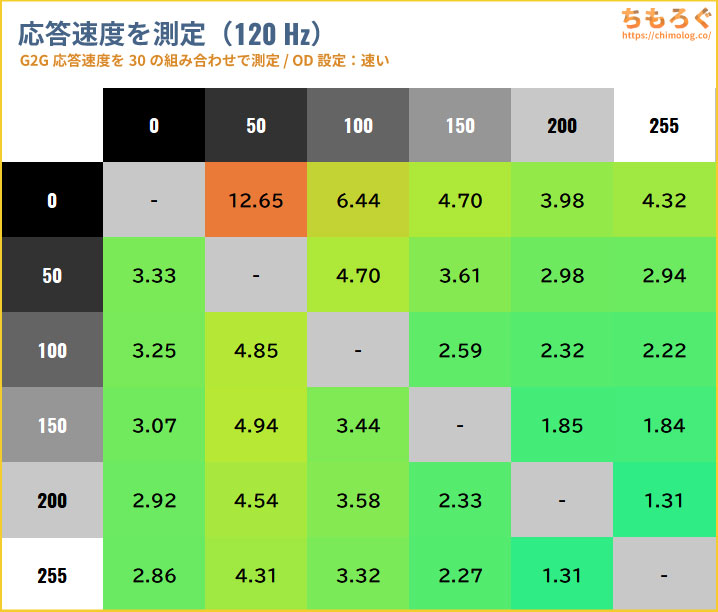

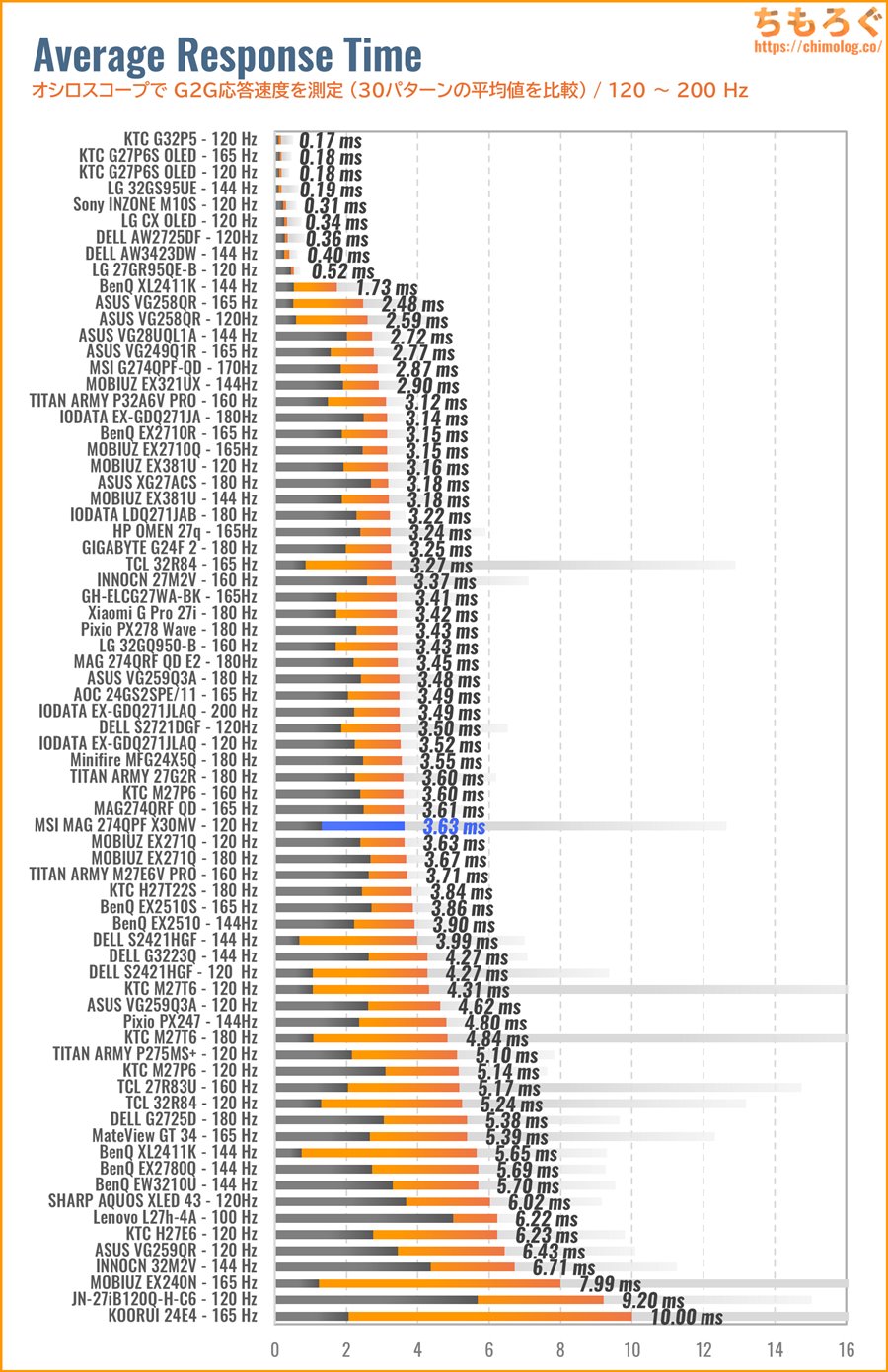

PS5やNintendo Switch 2で重要視される120 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均3.63ミリ秒でした。

リフレッシュレート120 Hzに必要な応答速度(8.33ミリ秒)を余裕で下回り、ゲーム機で使っても残像感が少ないです。

しかし、暗い領域で極端に応答速度が遅いエリアがあり、UFOのあとをつける「黒いしみ」のような残像が派手に目立ちます。

| 240 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

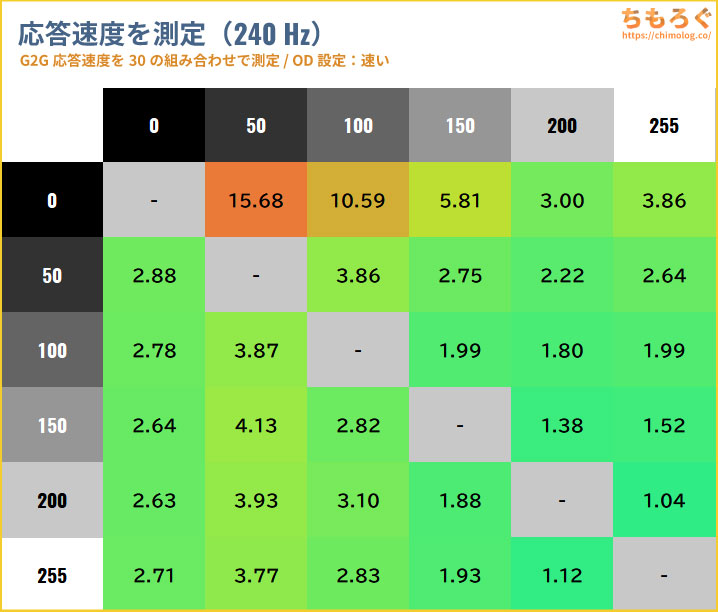

240 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均3.44ミリ秒でした。120 Hz時よりホールドボケが軽減され、残像感がさらに減っています。

240 Hzに必要な応答速度(1 / 240 = 4.17ミリ秒)も十分に満たせていますが、相変わらず遅い部分がまったく遅いままで、黒い残像(スミア)がそこそこ見えます。

「オーバードライブ:最も速い」に設定すると、エラー率が一気に30%まで大幅悪化してしまい、かえって残像が増えました。

| 300 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

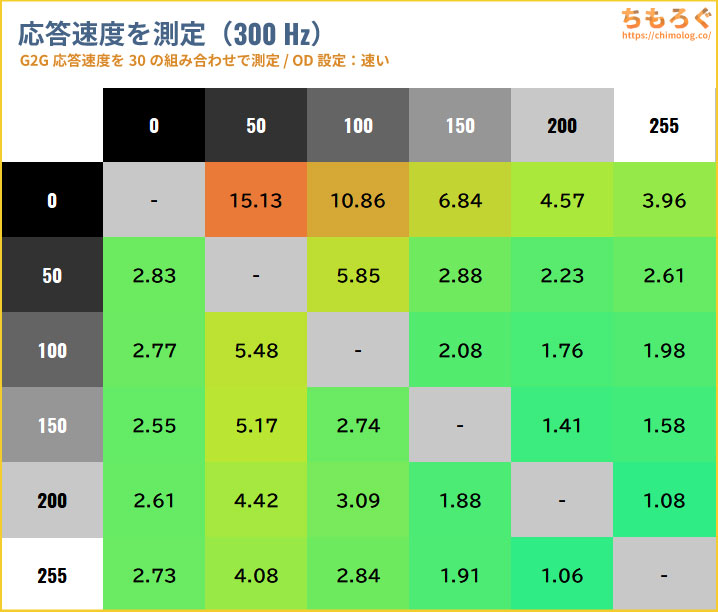

300 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均3.70ミリ秒でした。

リフレッシュレートの向上でホールドボケが改善されるものの、肝心の応答速度が300 Hzに不十分(< 3.33ミリ秒)です。

オーバードライブモードを適用して、応答速度を改善できないかチェックします。

| OD機能の効果 300 Hz / 3段階をテストした結果 | ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

| 平均値 | 5.57 ms | 3.70 ms | 1.85 ms | |

| 最速値 | 2.57 ms | 1.06 ms | 0.60 ms | |

| 最遅値 | 16.50 ms | 15.13 ms | 13.10 ms | |

| 平均エラー率 | 0.0 % | 3.0 % | 23.0 % | |

| 累積遷移 (変動電圧 x 時間) | 20.9 mVs | 15.8 mVs | 13.4 mVs | |

MSI MAG 274QPF X30MVのオーバードライブ機能は、3段階で調整できます。

最速モードは全体的に応答速度を改善し、累積遷移もわずかに向上させますが、肝心の見え方が悪いです。スミアと呼ばれる黒い汚れが目立ちます。

結局「速い(初期設定)」モードがもっとも安定しています。

MSI MAG 274QPF X30MVのおすすめオーバードライブ設定は「速い」モードで決まりです。

| OLED vs Fast IPS(残像感) ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

ライバル「P275MS+」と平均値がかなり近いですが、最悪値があまりにも悪すぎてスミア(汚れ)を防げず、見た目の差がとても大きいです。

Rapid VAパネルは得意な部分だけ高速化しており、苦手なエリアをまったく改善できてないです。

主観的な見た目を改善するには応答速度を全体的に向上する必要があり、もともと出来ている部分だけ特化させて平均値を稼いでも意味がありません。

他のゲーミングモニター(120 Hz以上)と比較します。

測定上、ゲーミングモニターで主流のFast IPS系に匹敵する速さです。しかし、ワースト値が遅すぎます。

240 Hz以上で比較します。

平均値は良好なもののワースト値が非常に悪く、6年前のTNパネル(Zowie XL2546)並に遅いです。

60 Hzモード時の応答速度も掲載します。

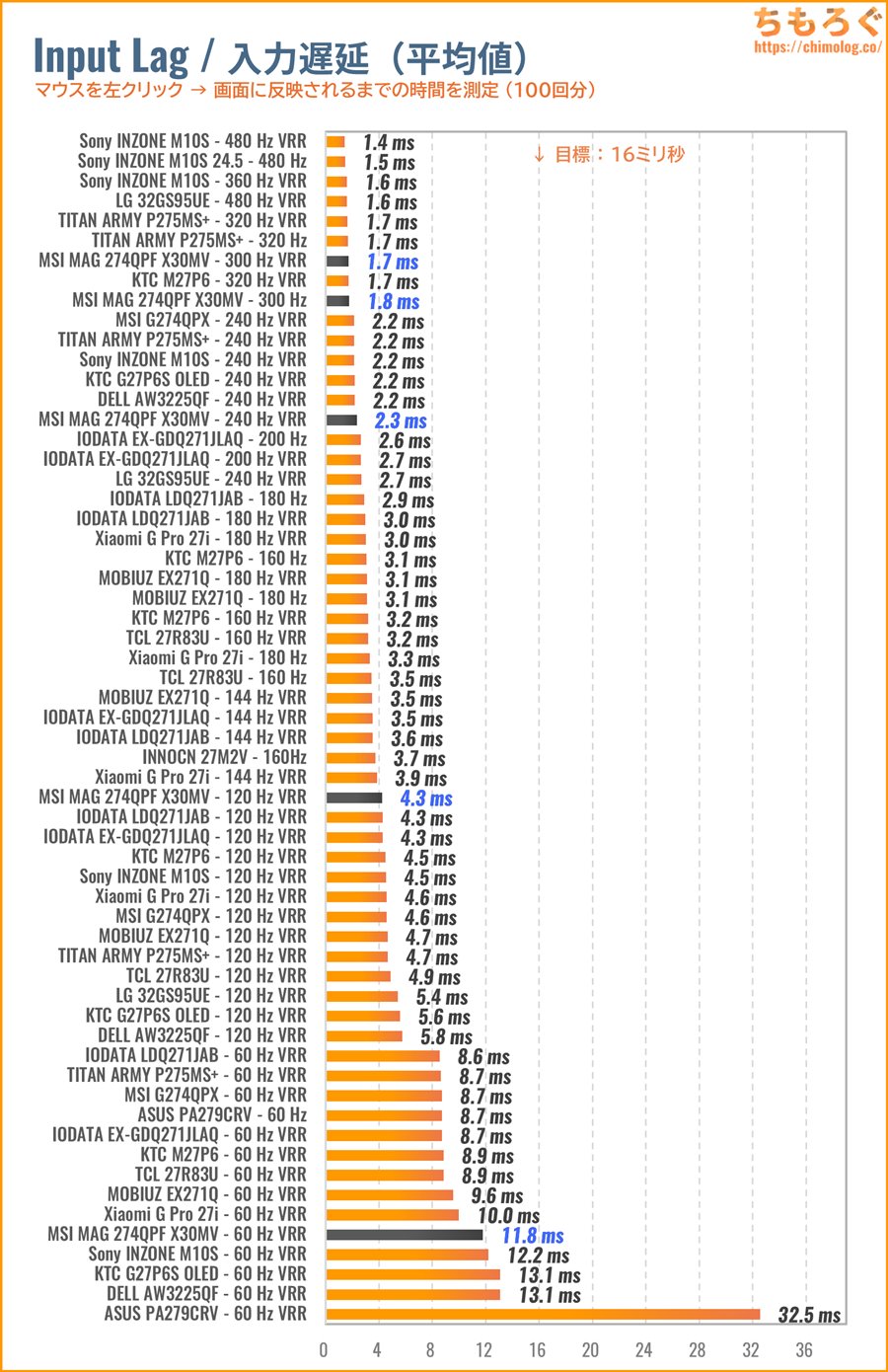

入力遅延(Input Lag)はどれくらいある?

2024年7月より「入力遅延(Input Lag)」の新しい測定機材を導入しました。

クリック遅延がわずか0.1ミリ秒しかないゲーミングマウス「Razer Deathadder V3」から左クリックの信号を送り、画面上に左クリックが実際に反映されるまでにかかった時間を測定します。

- マウスから左クリック

- CPUが信号を受信

- CPUからグラフィックボードへ命令

- グラフィックボードがフレームを描画

- ゲーミングモニターがフレーム描画の命令を受ける

- 実際にフレームを表示する(ここは応答速度の領域)

新しい機材は1~6の区間をそれぞれ別々に記録して、1~4区間を「システム処理遅延」、4~5区間を「モニターの表示遅延(入力遅延)」として出力可能です。

なお、5~6区間は「応答速度」に該当するから入力遅延に含めません。応答速度と入力遅延は似ているようでまったく別の概念です。

左クリックしてから画面に反映されるまでにかかった時間を測定し、左クリック100回分の平均値を求めます。

MSI MAG 274QPF X30MVの入力遅延はまったく問題なし。

300 Hz時(G-SYNC互換モード)で平均1.7ミリ秒、120 Hz時(G-SYNC互換モード)で平均4.3ミリ秒の入力遅延です。

どちらも16ミリ秒を大幅に下回っていて、ほとんどすべての人が入力遅延を体感できません。

定価7万円に見合わないゲーム向け機能

MSI MAG 274QPF X30MVは定価が69800円(約7万円)で、BenQ MOBIUZ並の強気価格なわけですが、ゲーム向け機能は悪い意味で価格に見合わない内容です。

4つある主要なゲーマー向け機能のうち、3つに対応します。

- 暗所補正

暗い部分を明るく補正する機能 - 鮮やかさ補正

色の付いた部分を強調する機能 - 残像軽減

残像をクリアに除去する機能 - カクツキ防止

可変リフレッシュレート機能

順番にチェックします。

暗所補正「ナイトビジョン」モード

暗い部分を明るく補正できる「ナイトビジョン(MSI Night Vision)」モードです。

- オフ

- 通常

- 強い

- 最も強い

- A.I.

以上5段階でざっくり調整できます。

ここで悲報です。2~3年前にレビューしたMSI MAG 274QRFシリーズから、暗所補正の性能がほとんど変化ないです。

同じ期間中にBenQ MOBIUZシリーズの「Light Tuner」や「PixSoul Engine」の合せ技が大きく進歩している中、MSI Night Visionはまったく進歩なし。

eSports系タイトルでの実用性はBenQに2~3歩ほど劣っていて、画面全体がうっすら暗いホラーゲームなら十分に使える機能です。

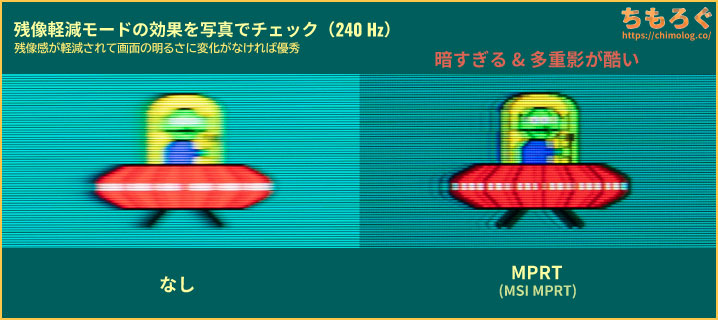

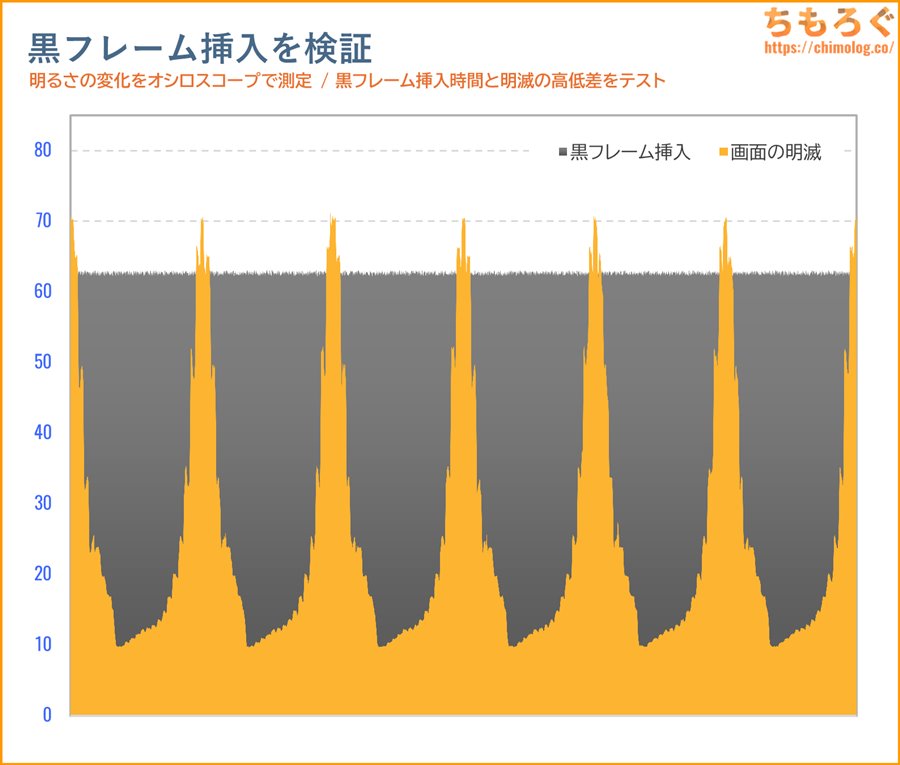

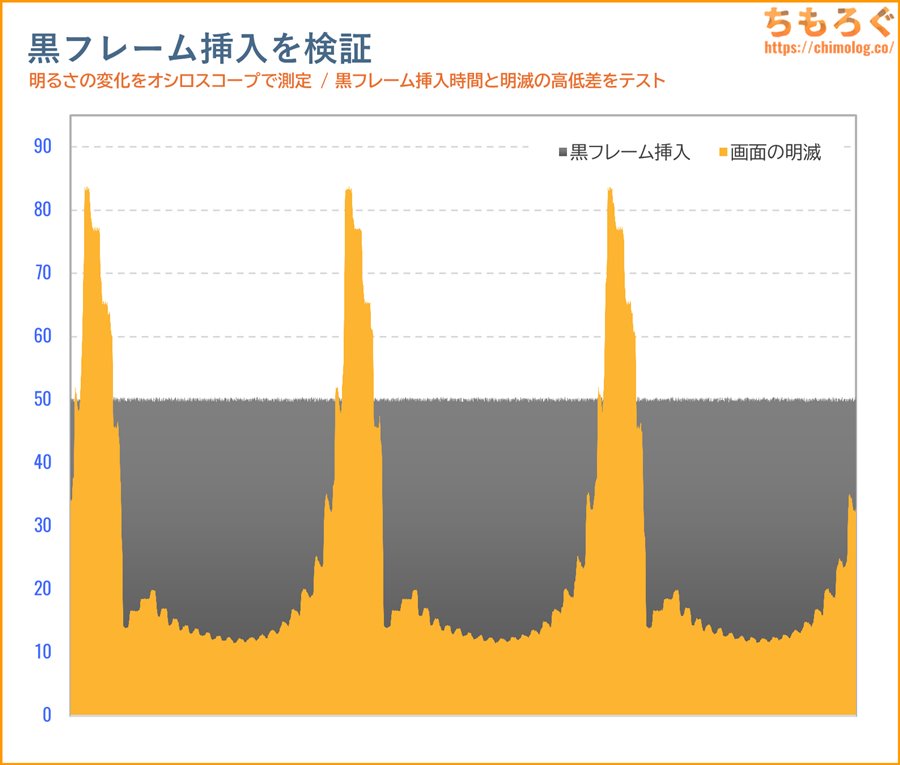

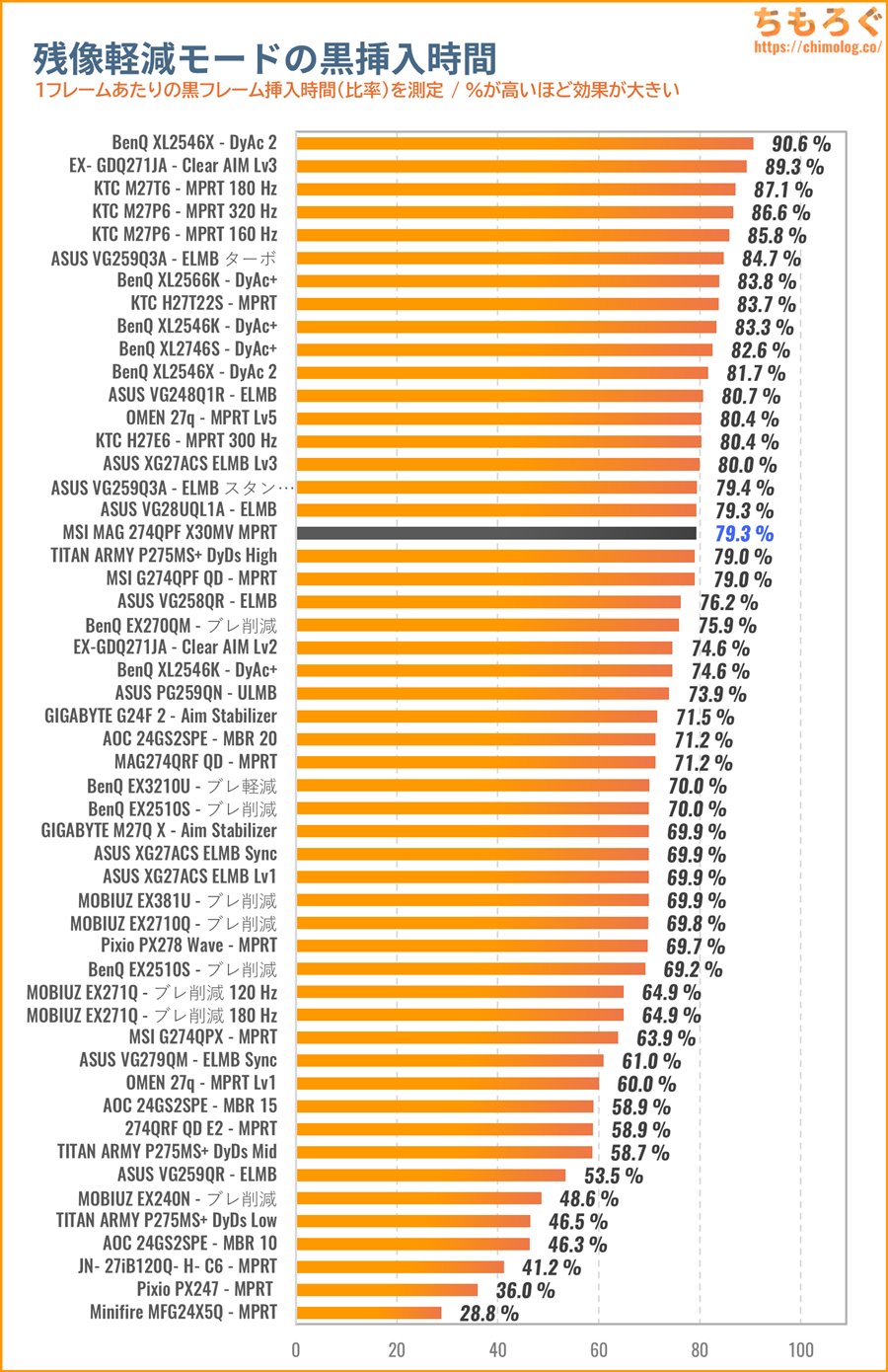

残像軽減「MPRT」モード

製品ページにひっそり「MPRT」と記載があるのみ、MSI自身はまったくアピールしていない機能です。

| 残像軽減モード 「DyDs」 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

「MPRT」を有効化すると、残像感が軽減されて映像のクッキリ感が増します。

フレーム切替時に真っ暗なフレームを1枚挟む「黒挿入」が行われ、結果的にホールドボケ現象が軽減されて残像感が減ったように見える仕組みです。

しかし、応答速度の遅さからくる黒い汚れは除去できず目立つだけですし、クロストーク(多重影)も大量発生しています。

| 画面の明るさは下がる? 目標:最低でも200 cd/m²以上 |

|---|

|

| 使える範囲は? |

|

一般的に残像を軽減する機能は「黒挿入」を使っているから、画面の明るさは下がります。

MPRTも明るさが500 cd/m²台から、一気に200 cd/m²ちょっとまで大幅下落です。200 cd/m²を超える程度だと正直かなり暗いから、実用性に欠けます。

しかも、肝心の300 Hz時にMPRTが効かないです。OSD画面で有効化できても、実際には黒挿入がまったく発生せず、効果がなかったです。

| ベンチマークと比較 Zowie「DyAc+」以上を目指す | ||

|---|---|---|

| 黒挿入モード | 明るさ | 黒挿入時間 |

| DyAc 2:プレミアム (ベンチマークNo.1) | 約330 cd/m² | 91 % |

| DyAc+:プレミアム (ベンチマークNo.2) | 約320 cd/m² | 84 % |

| DyDs:高 | 約280 cd/m² | 79 % |

| ASUS ELMB Sync | 約250 cd/m² | 70 % |

| MSI MPRT | 約210 cd/m² | 79 % |

黒挿入モードの先駆者「DyAc+(BenQ Zowie)」にほど遠いどころか、中華メーカーが開発した「DyDs」システムにすら負ける始末。

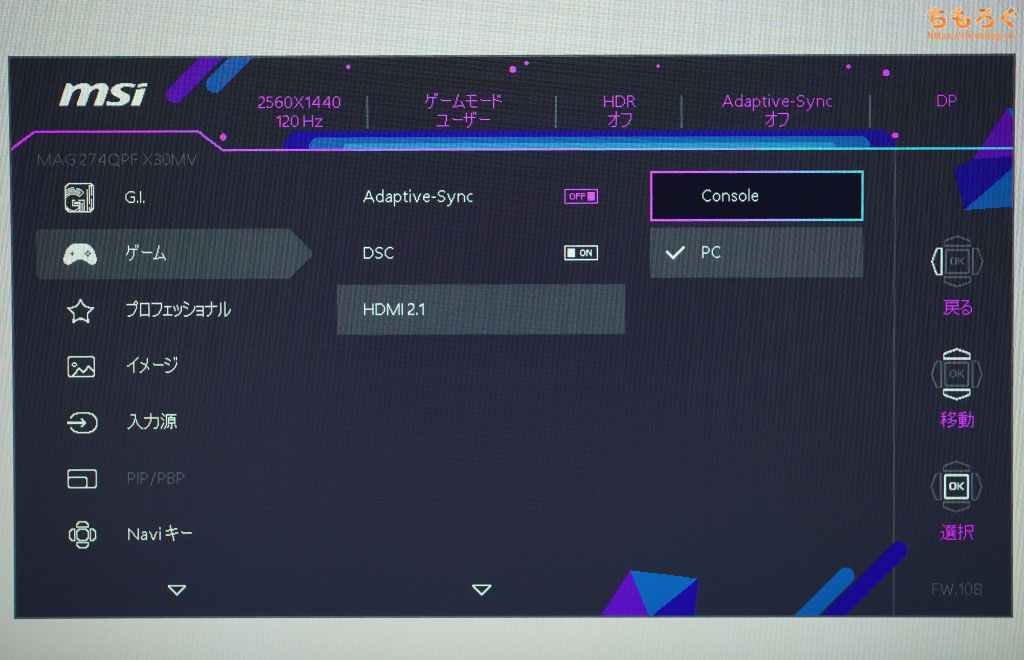

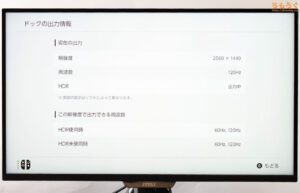

WQHDで300 Hz(PS5で120 Hz)に対応

MSI MAG 274QPF X30MVは最大300 Hzまで、PS5で最大120 Hzに対応します。実際にPS5とゲーミングPCにモニターをつないでみて、リフレッシュレートの対応状況を確認しましょう。

ゲーム機につなぐ場合、「ゲーム > HDMI 2.1 > Console」モードに切り替えてください。有効化できる解像度が違います。

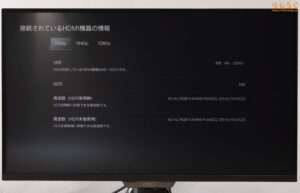

| PS5の対応状況 ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

|  | |

| 設定 | 60 Hz | 120 Hz |

| フルHD1920 x 1080 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

| WQHD2560 x 1440 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

| 4K3840 x 2160 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

PS5でフルHD~4K(最大120 Hz)に対応します。HDMI VRR機能により「PS5 VRR」も対応です。

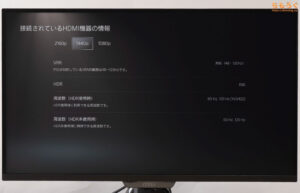

| Switch 2の対応状況 ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

|  | |

| 設定 | 60 Hz | 120 Hz |

| フルHD1920 x 1080 | 対応HDR:対応 | 対応HDR:対応 |

| WQHD2560 x 1440 | 対応HDR:対応 | 対応HDR:対応 |

| 4K3840 x 2160 | 対応HDR:対応 | Switch 2は非対応 |

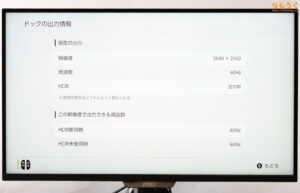

有料ソフト「Nintendo Switch 2 のひみつ展」で実際に120 Hz + HDR(10 bit)信号を出力させて、モニターが暗転せずにゲーム画面を表示できるかをチェックします。

暗転しなければ問題なし、暗転して解像度が下がってしまったら互換性なし、と判断します。

Nintendo Switch 2(ドックモード)で、フルHD~WQHD(最大120 Hz)または4K(最大60 Hz)に対応します。HDR(10 bit)出力も問題なし。

PS5 / PS5 Pro / Nintendo Switch 2など。120 Hz対応ゲーム機で、実際にゲーム側が120 Hz(120 fps)で動くかどうかは、もっぱらゲーム次第です。

ゲーム側が120 Hzをサポートしていなかったら意味がありません。プレイする予定のゲームが120 Hzに対応しているか、事前によく調べてください。

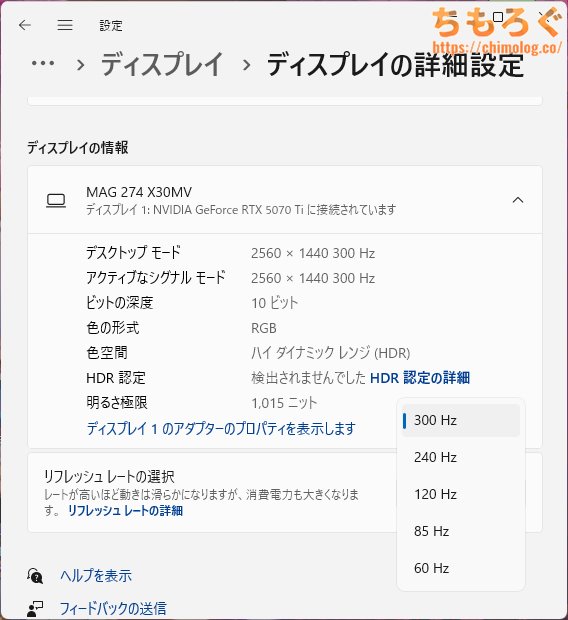

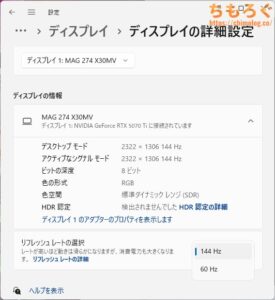

| 対応リフレッシュレート ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| HDMI 2.1 (42.67 Gbps) | Display Port 1.4 (25.92 Gbps) |

|  |

| |

MSI MAG 274QPF X30MVがパソコンで対応しているリフレッシュレートは以上のとおりです。

HDMI 2.1で最大300 Hzまで、Display Port 1.4も最大300 Hzに対応します。

レトロなゲーム機で役に立ちそうな23.98 ~ 24 Hz範囲は非対応です。

MSI MAG 274QPF X30MVは、圧縮転送モード「DSC(Display Stream Compression)」を明示的に無効化できます。

| DSC無効時 対応リフレッシュレート | ||

|---|---|---|

| 端子 | SDR (8 bit @ RGB) | HDR (10 bit @ RGB) |

| HDMI 2.1 | WQHD @ 300 Hz | WQHD @ 300 Hz |

| DP 1.4 | WQHD @ 240 Hz | WQHD @ 144 Hz |

DSCを無効化すると、必要な帯域幅が大幅に増えてしまい、結果的に利用可能なリフレッシュレートが著しく制限されます。

基本的に有効化したままで良いです。CRU(Custom Resolution Utility)によるカスタム解像度や、NVIDIA DSR(DLDSR)をどうしても使いたいマニア志向のユーザーにとって、DSC無効化が役に立ちます。

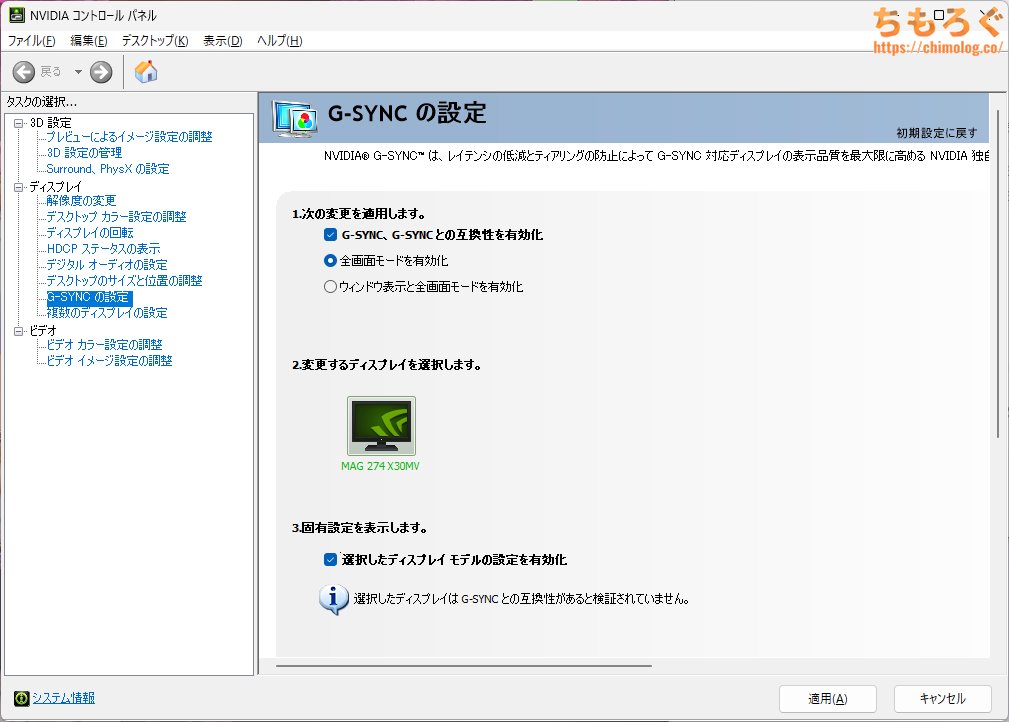

| VRR機能(可変リフレッシュレート) ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

フレームレートとリフレッシュレートを一致させて「ティアリング」を防ぐ効果がある、VRR機能はHDMIとDisplay Portどちらも使用可能です。動作範囲は48~300 Hzです。

LFC(低フレームレート補正)対応ハードウェアの場合は、48 Hzを下回ってもVRRが機能します。

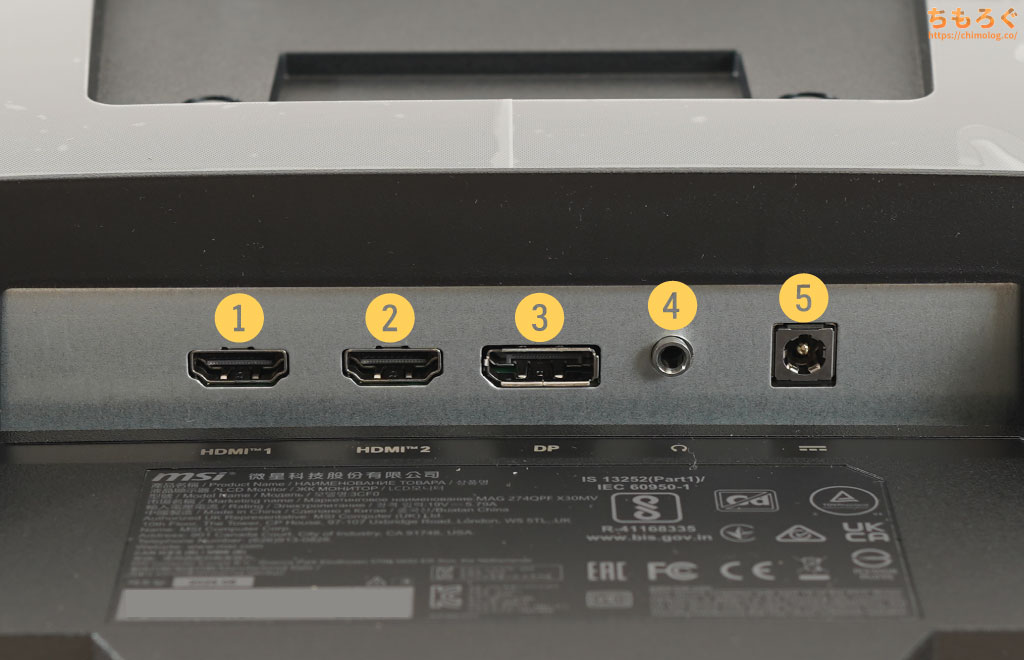

MSI MAG 274QPF X30MVの機能性を調査

定価7万円もする割に、まるで低価格モニターと大差ない簡素なインターフェイス類にとどまります。

USB Type-Cは当然のようになく、普通のUSBポートも一切ないです。従来作で対応していたソフトウェアOSDやファームウェア更新もオミット(削除)済みです。

- エルゴノミクス

高さや角度を調整する機能 - インターフェイス

映像入力端子やUSBポートについて - ヘッドホン端子

とりあえず付いている3.5 mmアナログ端子 - フリッカーフリー

眼精疲労持ちなら重要かもしれない - 画角シミュレーション

擬似的に「24.5インチ」に変換 - OSD

On Screen Display(設定画面)

順番にチェックします。

自由に位置を調整できる「エルゴノミクス」機能

MSI MAG 274QPF X30MVはフル装備のエルゴノミクス機能を備えます。

ヌルヌルと滑らかに動いて調整しやすい、ていねいな作りのエルゴノミクス機能です

高さ調整の初動も柔らかくスムーズに動き始めるし、角度やピボットもヌルッと動かせます。画面の水平(0°)も取りやすいです。

| VESAマウント ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

別売りモニターアームを取り付けるのに便利なVESAマウントは「100 x 100 mm」に対応します。

パネル本体の重量は約4.55 kgで普通のモニターアームで持ち上げられます。

モニター本体に付属するネジで、エルゴトロンLXを正常に取り付けられます。

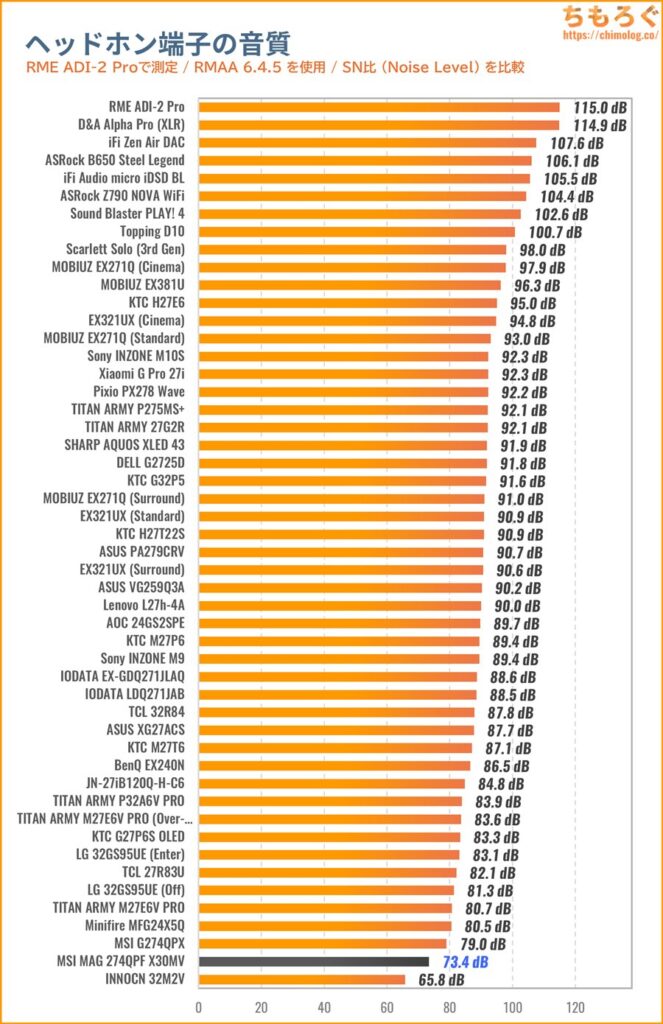

「ヘッドホン端子」の音質をテスト

非常に優れたオーディオ特性を持つ「RME ADI-2 Pro」を用いて、MSI MAG 274QPF X30MVのオーディオ性能をテストします。

| SN比を比較 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

Sennheiser HD650でそれなりの音量を取り出せますが、最近レビューしたゲーミングモニターと比較して少ないです。結果的にSN比も伸びません。

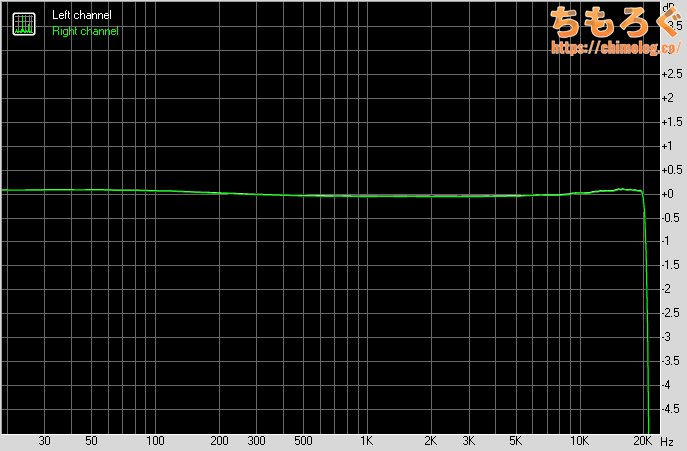

周波数特性グラフです。おおむねフラットな特性で問題なし。

そこそこ悪くない音質ですが、従来のTITAN ARMYモデルと同じく、音の解像度はそれほど良くなく低音域もあまり鳴らないです。

必要最低限のイヤホン端子ですが、安物のヘッドホンやイヤホンなら案外十分な性能かもしれません。

音にこだわる方、音質に不満を覚えてしまった沼の素質がある人は、素直に別売りのポータブルDACを買ってください。

対応するインターフェイスをチェック

| 各種インターフェイス ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

映像端子は全部で3つあり、どれを使っても最大300 Hz(2560×1440)に対応します。

USBポートやKVM機能は一切ありません。

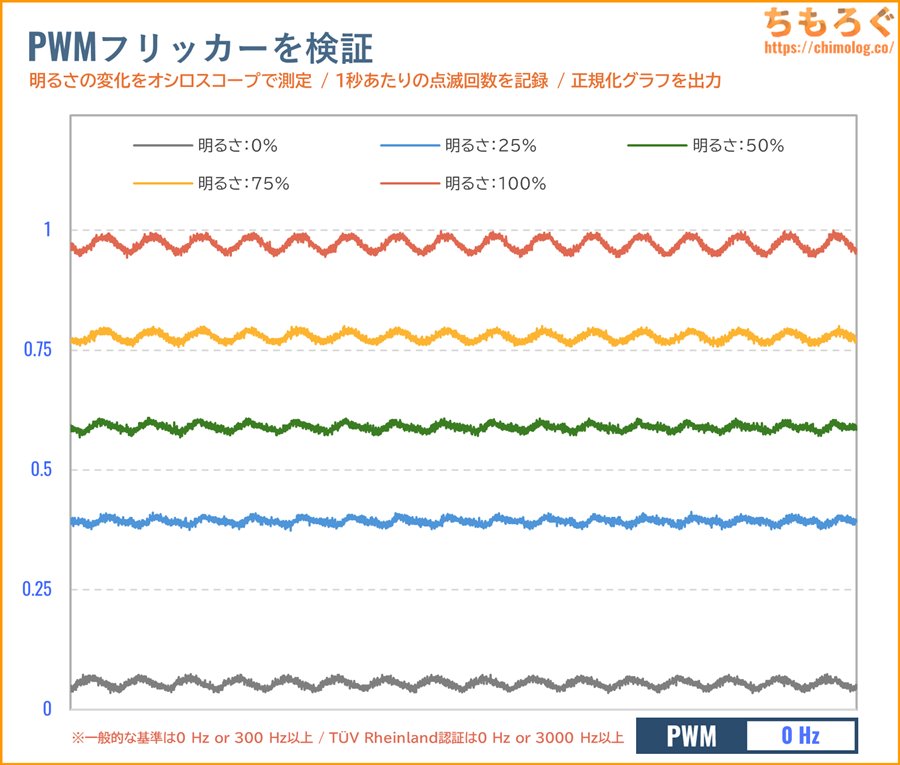

「フリッカーフリー」対応ですか?

説明書(PDFマニュアル)にて、完全なフリッカーフリー動作を示す「TÜV Rheinland認証」をアピールしています。

| フリッカーフリーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

実際にオシロスコープを使ってフリッカーの有無をテストした結果、明るさ0~100%までフリッカーが一切検出されません。

MSI MAG 274QPF X30MVは「DC調光」を採用します。一直線にフラットなグラフを描く、完全なフリッカーフリー動作です。

| フリッカーの基準 | 結果 |

|---|---|

| 一般的な基準 0 Hz または 300 Hz以上 | 問題なし (0 Hz) |

0 Hz または 3000 Hz以上 | 問題なし (0 Hz) |

「0 Hz」だから一般的な基準とTÜV Rheinland基準どちらも合格できます。

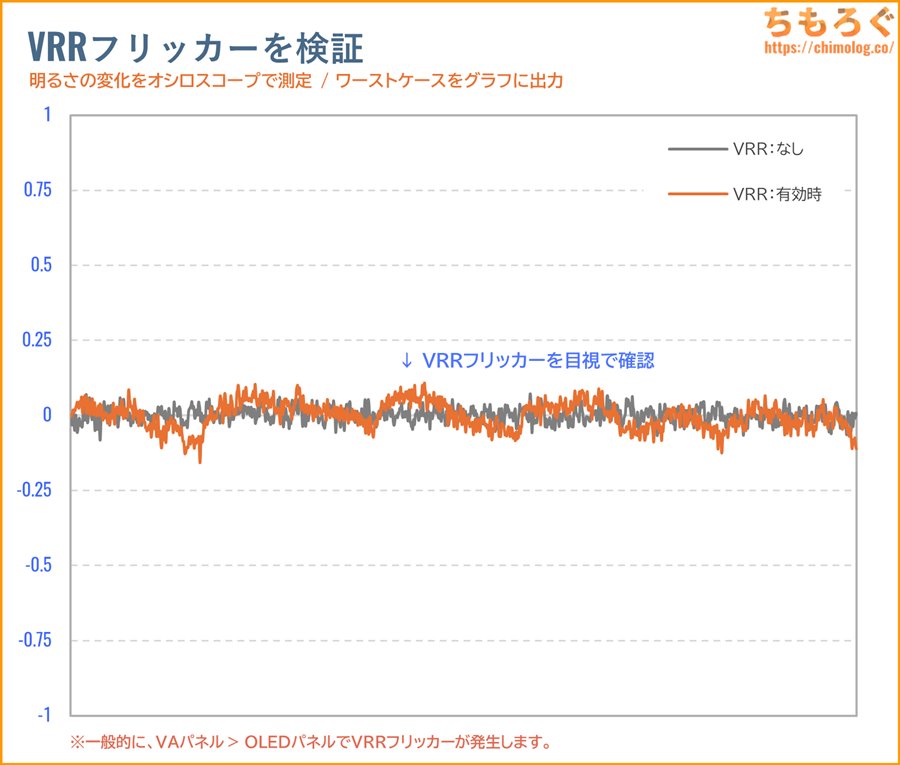

VRRフリッカー(VRR Flicker)は、画面が暗いシーンでフレームレートが激しく変動すると発生する確率が大幅に跳ね上がります。

ちもろぐでは、アクションRPG「鳴潮」にてフレームレートを10 fpsからモニター側の最大fpsまで動かします。

モニターの至近距離に設置された光学センサーを経由して、オシロスコープが明るさの変化をマイクロ秒(10万分の1秒)単位で記録する仕組みです。

記録されたグラフが乱高下していれば「VRRフリッカー」の検出に成功です。逆に、何もなく平坦で一直線なグラフが記録されればフリッカーは皆無と判断できます。

VRR(G-SYNC互換モードなど)有効時に発生する「VRRフリッカー」もテストします。

| VRRフリッカーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

以前レビューした「TCL 32R84」や「KTC M27T6」と同じく、Rapid VAパネルもVRRフリッカーがものすごく発生しやすいパネル方式です。

フレームレートが大きく急激に下がったり、LFC(低フレームレート補正)が発動する48 Hz前後をまたぐと、目視でハッキリ分かる「ちらつき」が頻発しました。

アクションRPG「鳴潮」のファストトラベル時やロード画面でも、「ちらつき」と思われる画面のわずかな輝度変化が数Hzほど発生します。

VAパネルやOLEDパネル特有のVRRフリッカーを解消するには、高性能なPCスペックを用意してフレームレートを上限に張り付かせるか、VRRの使用を諦めるのどちらかです。

擬似的に「24.5インチ」に変換

MSI MAG 274QPF X30MVは、画面サイズのシミュレーション機能に対応します。

「24.5インチ」モード時に、2322 x 1306(最大144 Hz)で動作します。肝心の240 ~ 300 Hzをどうやら設定できないため、競技ゲーマーが求めるメリットが皆無です。

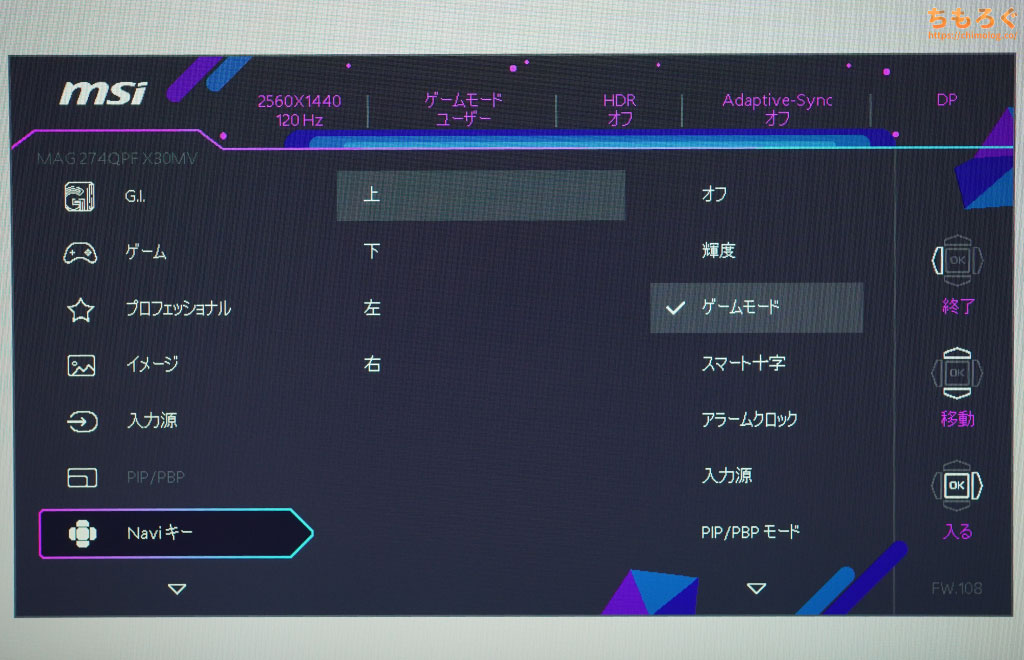

モニターの設定画面(OSD)

・・・モニター本体の中央底面にある「5方向ボタン」を使って、OSD設定を操作できます。

項目ごとに分かりやすく整理されたフォルダ階層型のOSDレイアウトを採用。日本語翻訳も違和感なく、さすが大手メーカー製です。

ただし、OSDメニューレスポンスが少し遅いです。特に、細かい数値の調整スライダーもステップが緩慢で、数値を大きく変えたいときに面倒です。

たとえば80 → 85の移動は問題ないけれど、80 → 50へ変えるとなると、約10秒くらいかかります。長押しが3秒続いたら、5~10ずつステップするなど、可変式を使うのが一般的です。

5方向ボタン(ジョイスティック型)の操作感も・・・ ASUSやBenQなど定番メーカー、はたまた定番の後を追う中華メーカーにすら劣っています。

項目の決定・キャンセルは、わざわざ5方向ボタンを押し込む必要があり、肝心のボタンも地味に硬いからだんだんストレスが溜まってきます。

どれも2年前に指摘した挙動です。細部に目を向けるエンジニアやデザイナーがMSI社内に不在なのかもしれません。実際に使えばすぐ分かるレベルの不便さです。

- ショートカットボタン(4個)

- プリセットごとに調整(設定値の保存も可能)

最短1回の操作で任意の項目を開けるショートカットボタンを最大4個まで登録できます。

プリセットごとに好みの設定値を保存して、用途に使い分ける運用も一応できます。

ただし、ショートカットに登録できる項目は全体の3割もないです。「ゲームモード」を登録できるのに、「プロモード」は登録できないなど、チグハグで不整合な仕様に頭を悩まされます。

定番の後を追う中華メーカーの方がまっとうです。直近でレビューした「P275MS+」なら、主要な機能のほとんどすべてを登録可能でした。

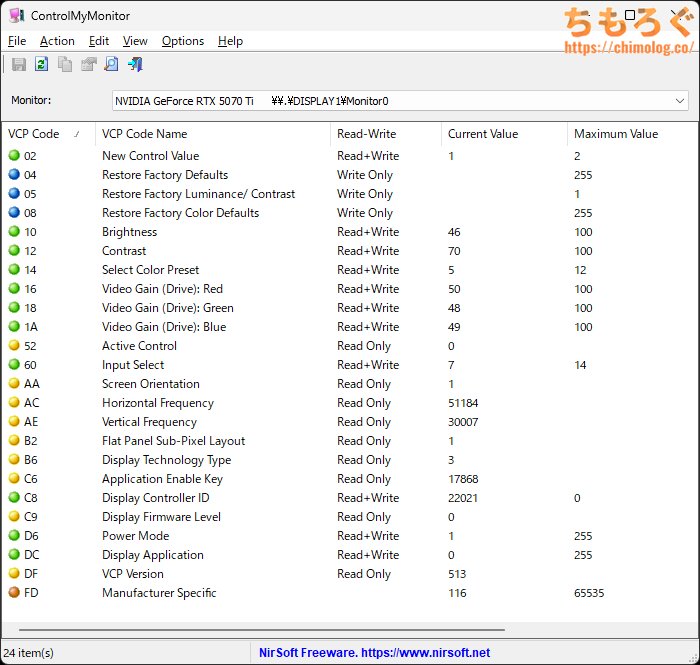

DDC/CI機能に対応しているため、フリーソフト「ControlMyMonitor」などでOSDにアクセス可能です。

「明るさ」「コントラスト」「色温度(ユーザー)」にアクセスできます。

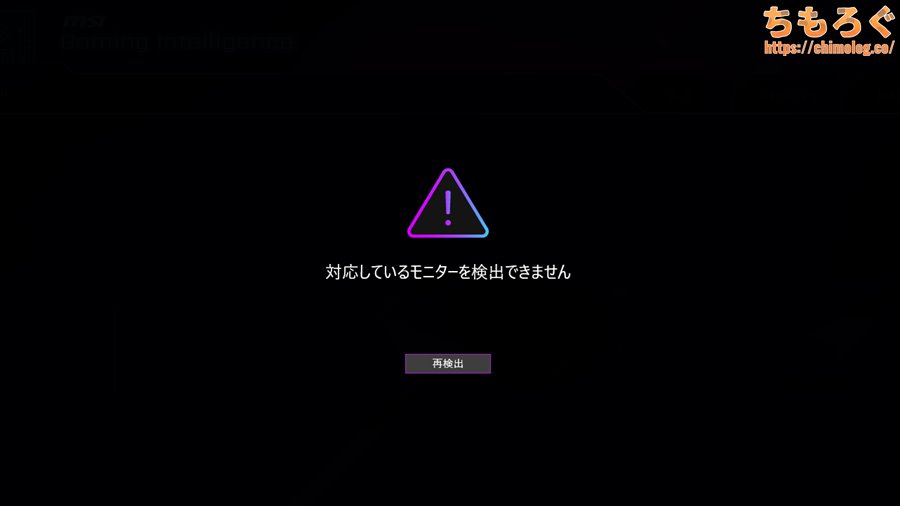

なお、従来作(MAG 274QRFシリーズ)で対応していたソフトウェアOSD「MSI Gaming OSD(旧MSI Gaming Intelligence)」は非対応です。

USBポートがないから、ファームウェア更新も不可能です。

MSIいわく、ファームウェア更新がしたいなら「MPG」グレードを推奨しており、「MAG」グレードはコストカットのため更新機能を削除しているとのこと。

かといって「274QPF X30MV」はMAGグレードしか用意されていないし、最初からファームウェア更新を提供する気はサラサラ無いと読み取れます。

MSI MAG 274QPF X30MVのHDR性能をテスト

(displayhdr.org/certified-products/で確認)

MSI MAG 274QPF X30MVは、コンシューマ向けで最高グレードのHDR規格「Display HDR 1000」認証を取得したモニターです。

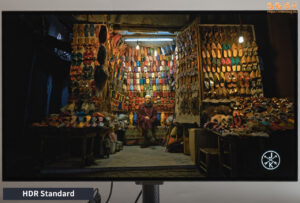

Youtubeで公開されている「Morocco 8K HDR」や、HDR対応ゲームを使って検証します。

(HDR映像を収めた写真はSDRです。掲載した写真は参考程度に見てください。)

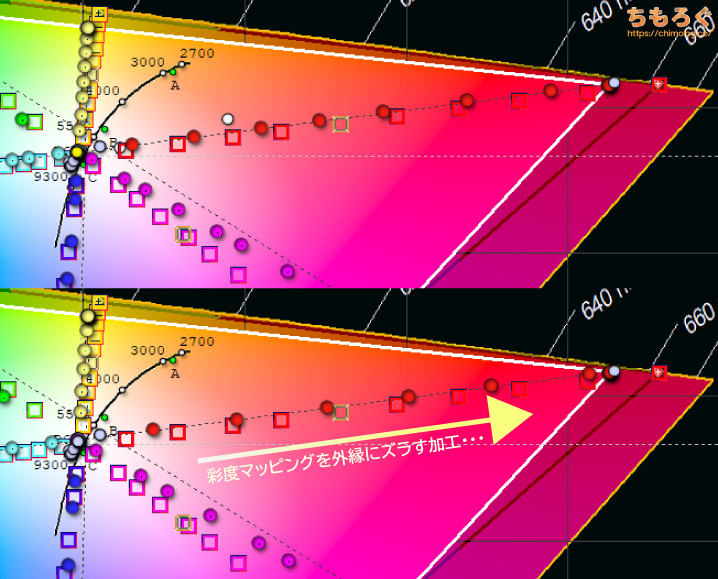

今まで見てきたDisplay HDR 1000以上のゲーミングモニターと比較して、色が明らかに変です。過剰に色が鮮やかすぎて、もはや「どぎつい」レベル。

HDR色域(Rec.2020)カバー率が約86%で100%を超えていないから、SDR色域と違い「過飽和」は物理的に発生しません。

つまり、色域の内側で彩度を増加させる(彩度ポイントを色域の外縁側へオフセット)特殊な加工が入っている可能性が高いです。

ケバケバしい発色すぎて正直あまり使ってられないので、他のHDRモードでもっとマトモな見え方に改善されないか、確認します。

- HDR 1000 nitsモード

- HDR 1000 nits(ユーザー)モード

- HDR 400 nitsモード

全部で2種類のHDRモードがあり、5種類のプリセットモードを適用できます。そのうち「HDR 1000 nits」モードに「ユーザープリセット」の組み合わせ一番マトモな実装です。

「プレミアムカラー」プリセットを無効化すれば、どぎつい発色を大幅に解消できます。

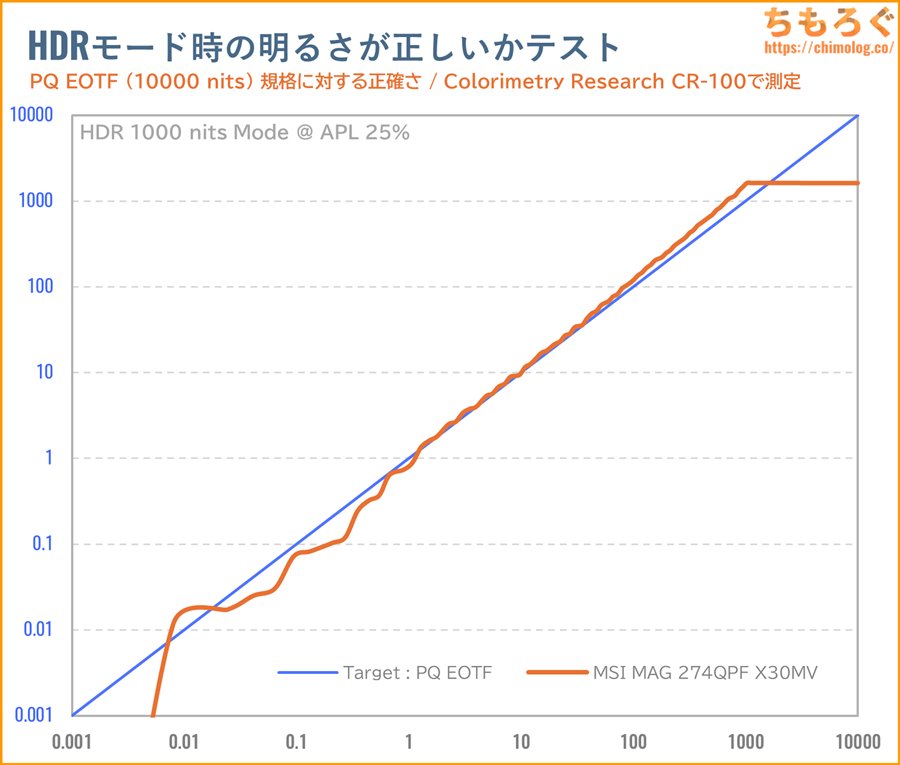

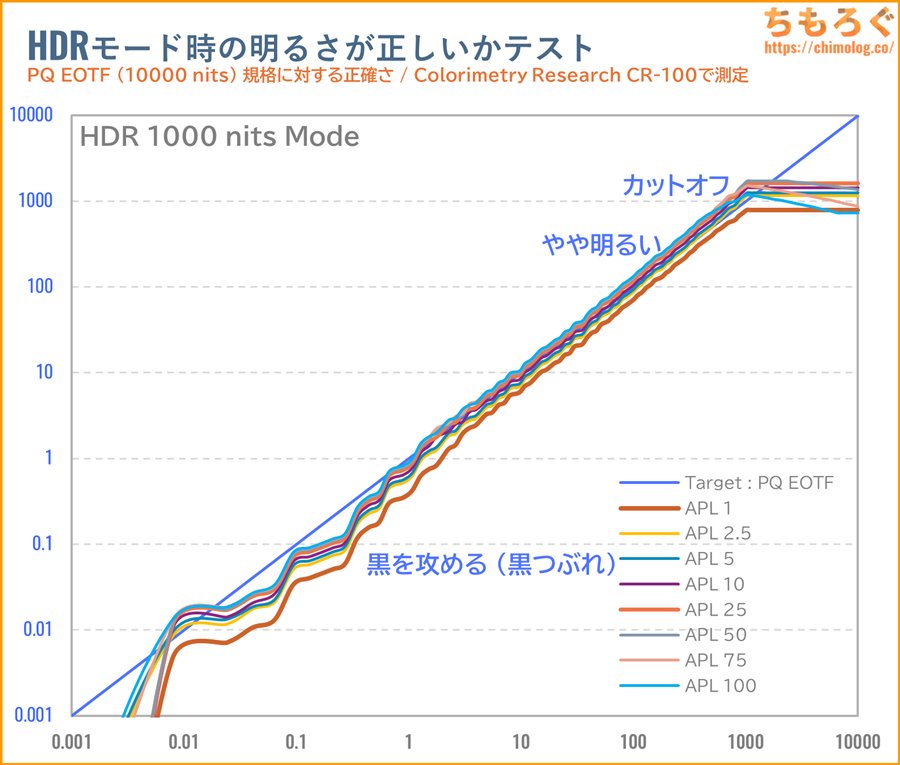

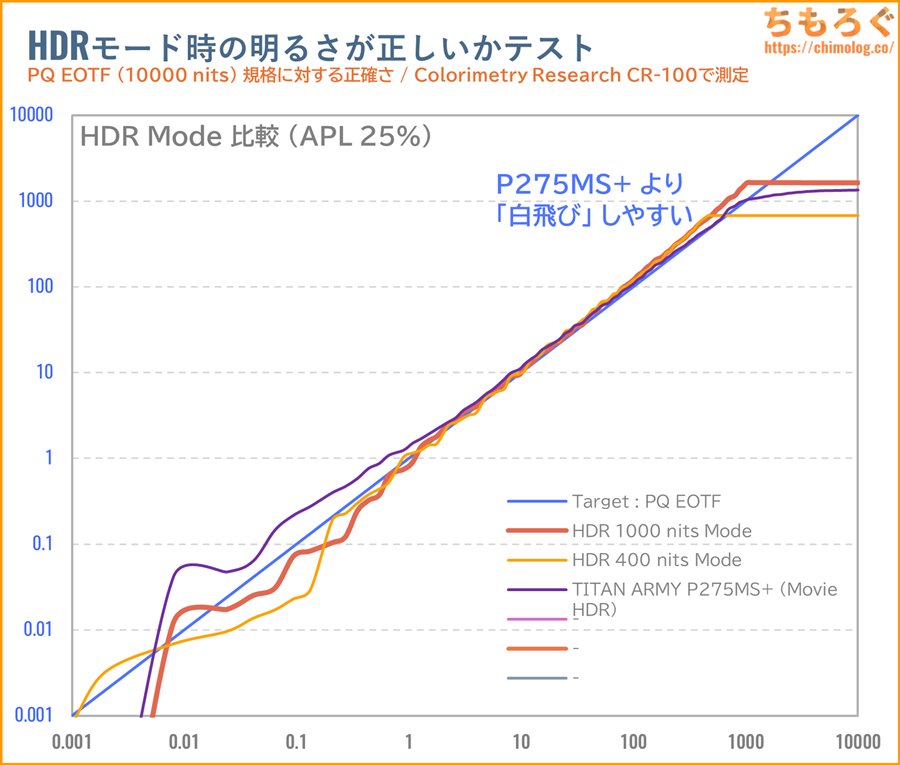

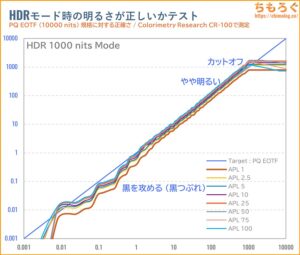

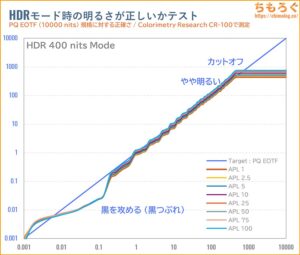

青いラインがHDR規格(PQ EOTF)のターゲットラインで、ターゲットの周囲をウニョウニョと追従しているラインが実測値です。

ケバケバしい発色に見える原因がPQ EOTFグラフにも見つかりました。

なんと明るさ100 cd/m²以上からターゲットを上回る明るさが出力され、明るいハイライトに近いエリアが「白飛び」します。

暗部の再現性もそれほど優れていないです。表示面積が狭いほど実際より暗くなる傾向もあります。

HDR 1000 nistモード時の色精度はΔE = 8.96でおそらくワースト2位、プレミアムカラーを切ってもΔE = 5.29程度でしかなく、中華メーカー系に大きく遅れを取る性能です。

きちんと明るく制作されている4K UHD盤「デューン Part 2」で動作チェック。アラキスの乾いた砂漠の再現度が高いです。本当に砂漠が目の前にあるみたい。

妙なちらつき、ローカル調光エラーは皆無でした。

それほど明るくはないけれど、ジェット機のブースト噴射や日中の空戦シーンはかなりの明るさが収録されている4K UHD盤「マーヴェリック」も動作チェック。

明るさはまったく不足なし。序盤の作戦会議シーンにおける、ちらつきやローカル調光エラーも難なくクリアします。ちなみにSony INZONE M9(定価15万円)はパスできないテストです。

(※クリックでスクリーンショット拡大)

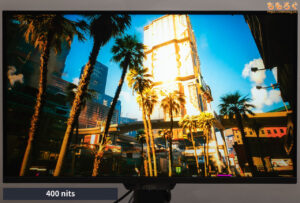

HDR対応ゲームの代表例「サイバーパンク2077」で動作チェック。グラフィック設定から適切な最大輝度(ピーク輝度)を割り当てると、ピカピカと明るいHDRゲーム映像の出来上がり。

おすすめの最大輝度は「850 ~ 1250 nits」です。自分の好みに合わせて、850 ~ 1250の範囲で設定します。1300を大幅に超えると階調エラー(白飛び)の原因になります。

(※クリックでスクリーンショット拡大)

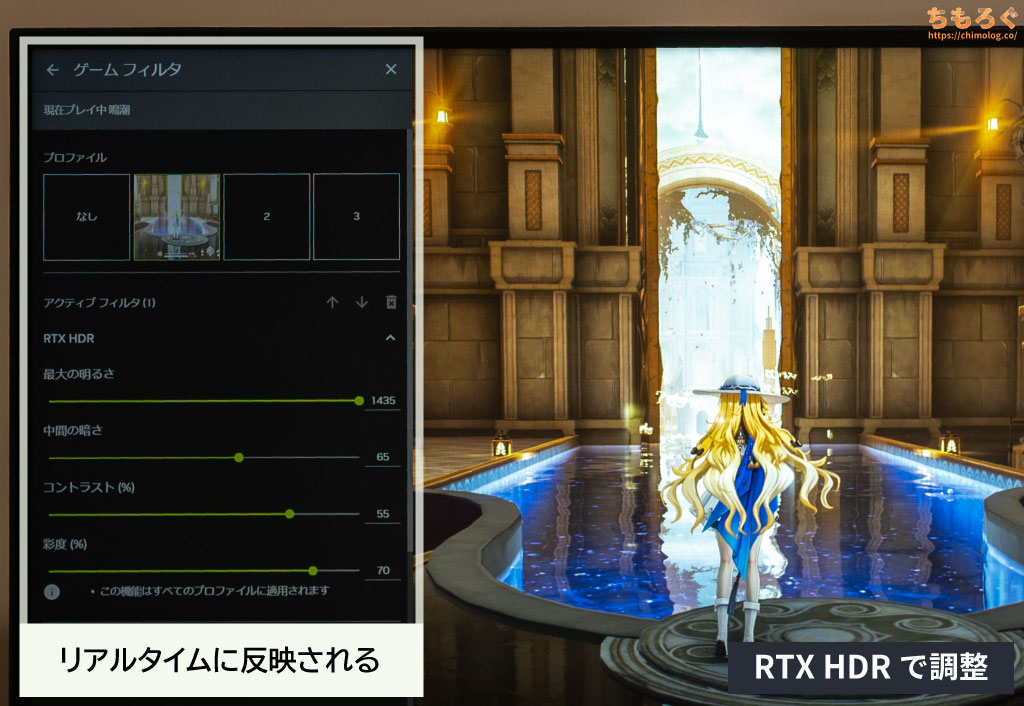

HDR非対応のゲームでは「NVIDIA App(オーバーレイ画面)」から、「RTX HDR」フィルタを使います。

- ディスプレイの設定 > HDRを使用する:オン

- NVIDIA App > グラフィックス > グローバル設定 > RTX HDR:オン

- HDR化したいゲームを起動 > Alt + Z でオーバーレイ起動

- ゲームフィルタ > RTX HDRを有効化

オーバーレイ画面からリアルタイムにRTX HDRを適用できます。すぐに反映されるから、好みの調整がしやすいです。

各パラメータの内容は以下のとおり。

| RTX HDR(設定値) | |

|---|---|

| 最大の明るさ | ピーク輝度 ※EDID最大値が上限 |

| 中間の暗さ | グレー50%時の明るさ ※主観的なコントラスト感に影響 |

| コントラスト | ガンマカーブ ※25%ごとにガンマが0.2変動(高いほど明暗ハッキリ) |

| 彩度 | 色域クリッピング ※0%が「sRGB」で100%が「BT.2020」相当 |

・・・専門用語を深く理解する必要はありません。

RTX HDRはリアルタイムに反映されるから、自分の好みになるようにスライダーを動かして好きに調整してください。

個人的に中間の暗さを50~70%にして、コントラストと彩度を高めに設定が好きです。ピーク輝度が高くてピカピカ明暗ハッキリ、彩度が高く色あざやか、「一般人がイメージするHDR」に仕上げてくれます。

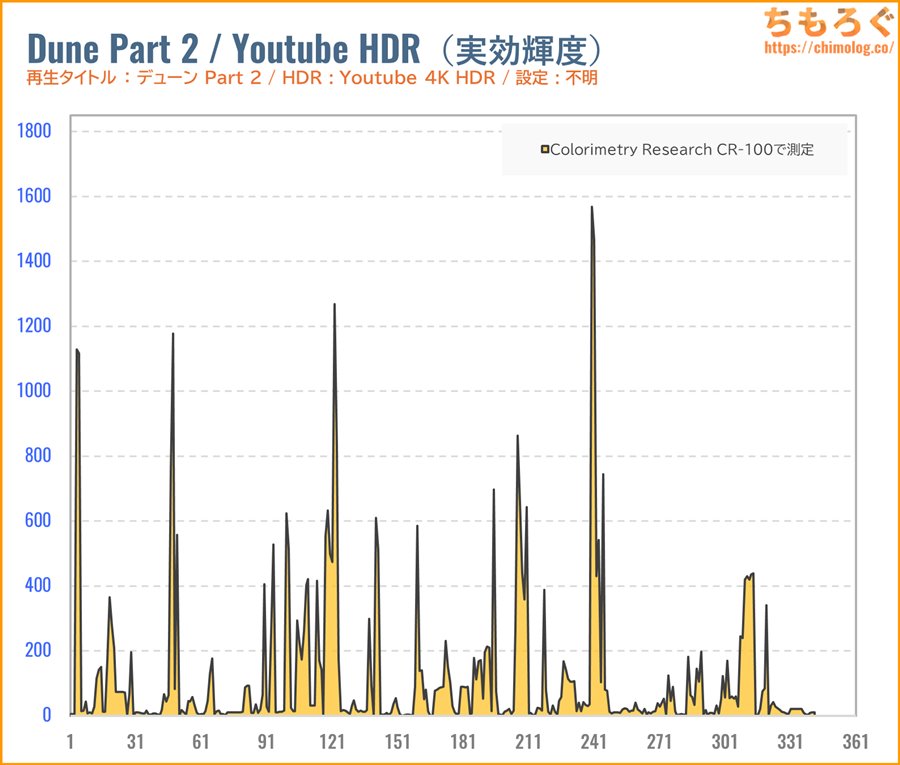

実際のHDRコンテンツによる輝度測定

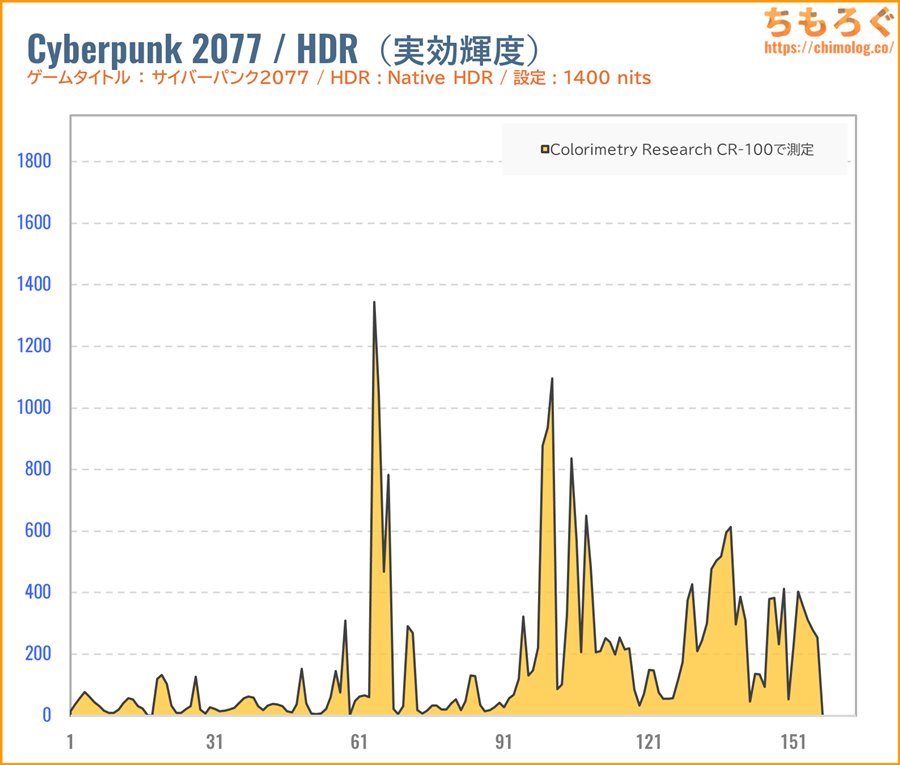

(平均:117 nits / 上位1%:1158 nits)

Youtubeで配信されている「Dune Part 2」のHDR版トレーラーを再生しました。

ピーク時に1500 cd/m²超、明るいシーンで600~1550 cd/m²を使います。リアリティ(現実感)を十分に体験できる明るさをきっちり出せています。

(平均:171 nits / 上位1%:1068 nits)

ネイティブHDRモード対応の「サイバーパンク2077」です。

太陽光やオブジェクトの反射光に対して、ゲーム設定から割り当てた最大輝度(1350 cd/m²)近くまで出ています。明暗のメリハリがくっきり付いて、映えるゲーム映像を楽しめるはず。

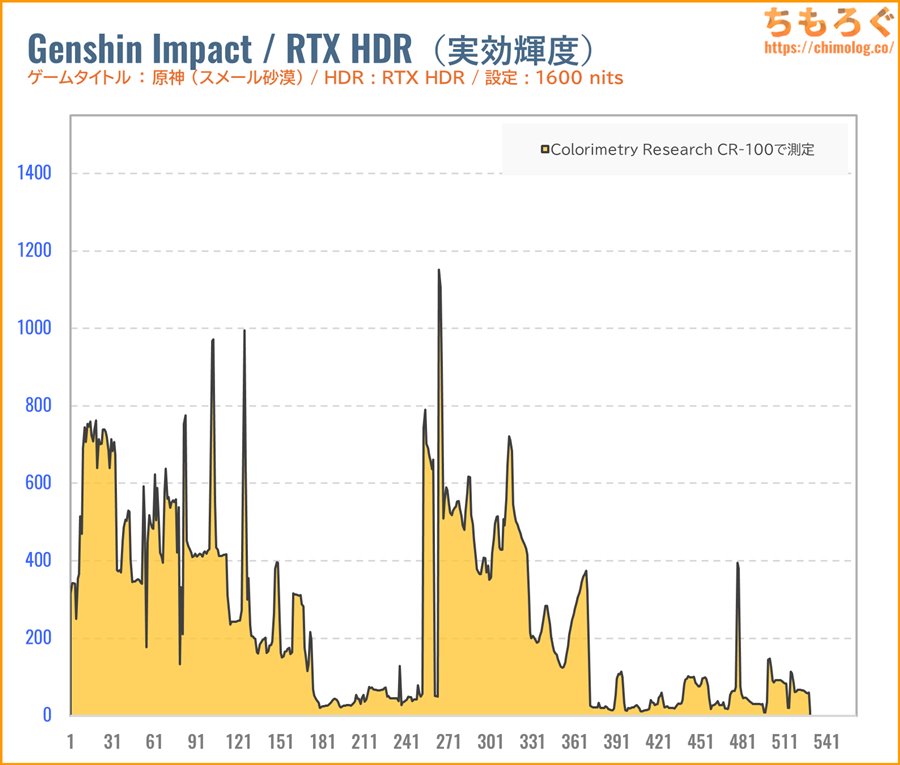

(平均:263 nits / 上位1%:912 nits)

RTX HDRで原神をHDR化してテスト。EDIDの最大値(1107 cd/m²)を受け取って、RTX 5070 Tiがゲーム映像をHDR化します。

スメール砂漠の乾いた青空に600~790 cd/m²ほど、太陽に至っては瞬間的に1000 cd/m²を超える明るさが割り当てられ、本当に砂漠に足を踏み入れたかのような感覚を味わえます。

HDR 1400対応モデルと比較して数値がやや低いものの、非線形な知覚※を持つ人間の目で見る分には、そこまで大きな差はないです。

※1 → 100は極端な差、100 → 200もそこそこ大きな差、1000 → 1100は意外と体感差が少ない。どれも同じ「+100」でも、同じような差に感じません。たしか「ヴェーバーフェヒナーの法則」と呼ばれている枠組みです。

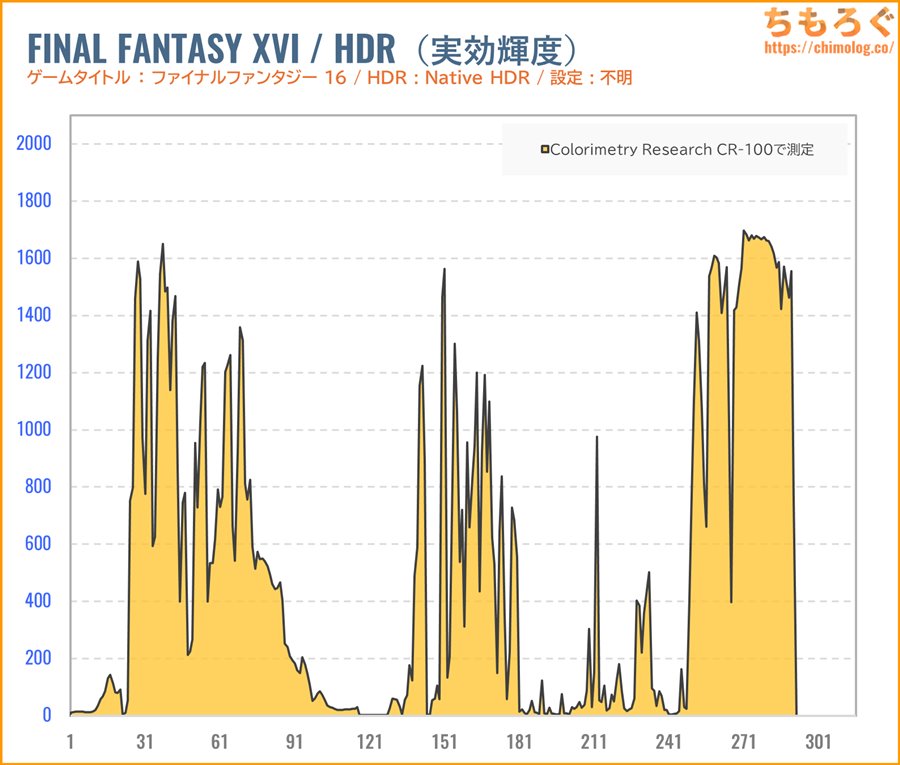

(平均:520 nits / 上位1%:1679 nits)

ネイティブHDR対応のファイナルファンタジー16(イフリート戦)をテスト。

フェニックスやイフリートが放つ火炎エフェクトにビカビカと1000 cd/m²を超えて1200 ~ 1680 cd/m²もの強烈な明るさを割り当てられます。

本当に目の前でイフリート戦を見ているかのような映像体験です。画面全体が燃え盛る「地獄の火炎」ですら、MSI MAG 274QPF X30MVはほとんど明るさを維持して見事に耐えていました。

| 「イフリート戦」開幕時※画像はクリックで拡大 | |

|---|---|

|  |

| MSI MAG 274QPF X30MVDisplay HDR 1000 (CTS 1.1) | TITAN ARMY P275MS+Display HDR 1000 (相当) |

ライバル機「P275MS+」と比較すると、MSI X30MVは少しハイライトが白飛び気味でディティールを失っています。

あまりに派手すぎる発色なせいで、本来のゲーム映像よりオレンジ色が強すぎる傾向です。コントラスト感も細部に目を向けるとわずかな差がありますが、価格差を覆すのは厳しいライン。

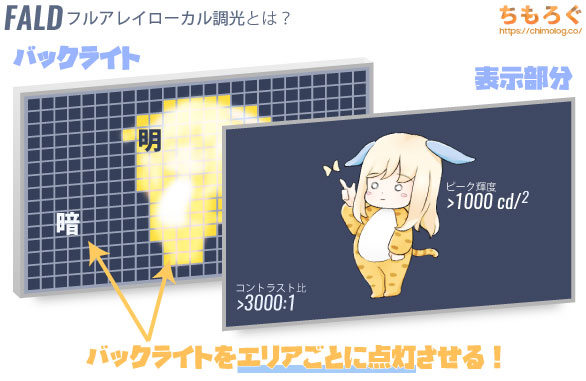

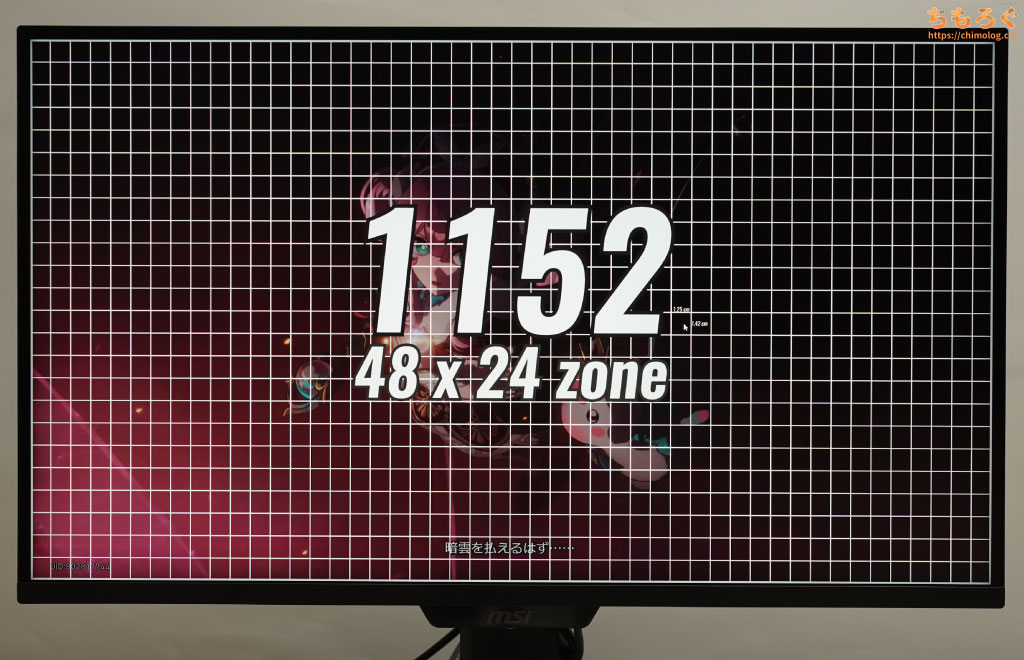

「1152ゾーン分割Mini LED」で見え方はどう変わる?

液晶パネルは、自発的に光らない素材です。だから液晶パネルのすぐ裏側に、光らせるための部品「LEDバックライト」を使います。

一般的なゲーミングモニターなら、LEDバックライトは1枚だけです。画面全体を一律で光らせてしまい、コントラスト比はそのまま液晶パネルに依存する形式です。

一方でMSI MAG 274QPF X30MVは、1152ゾーンに分割した「Mini LEDバックライト」を使います。

光っている部分だけバックライトを点灯させ、暗い部分はバックライトを暗くしたり消灯して、液晶パネルの問題だったコントラスト比を大幅に改善する技術です。

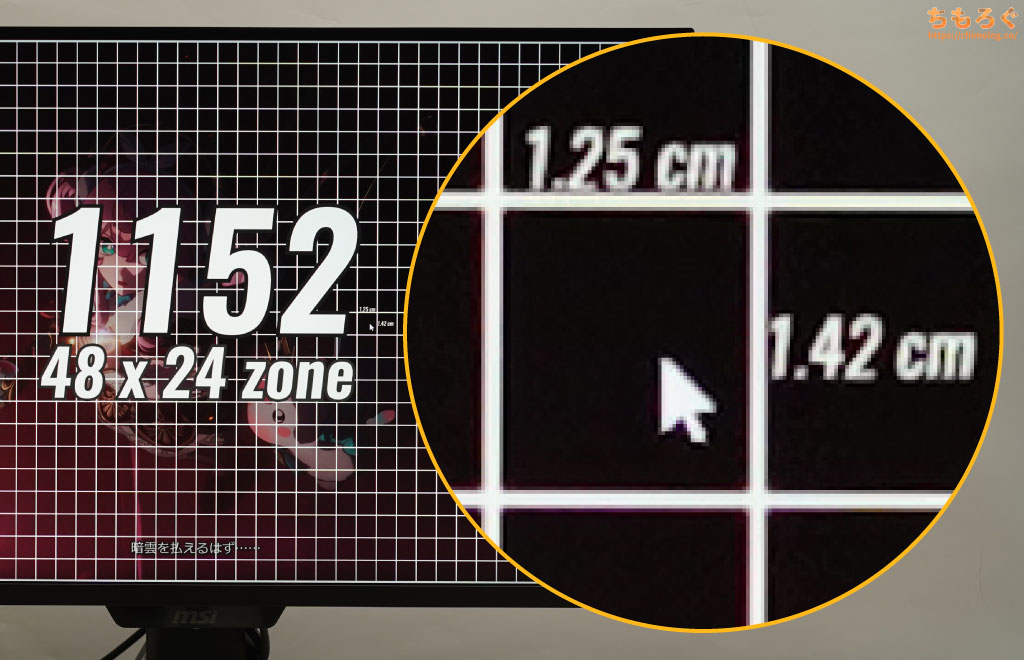

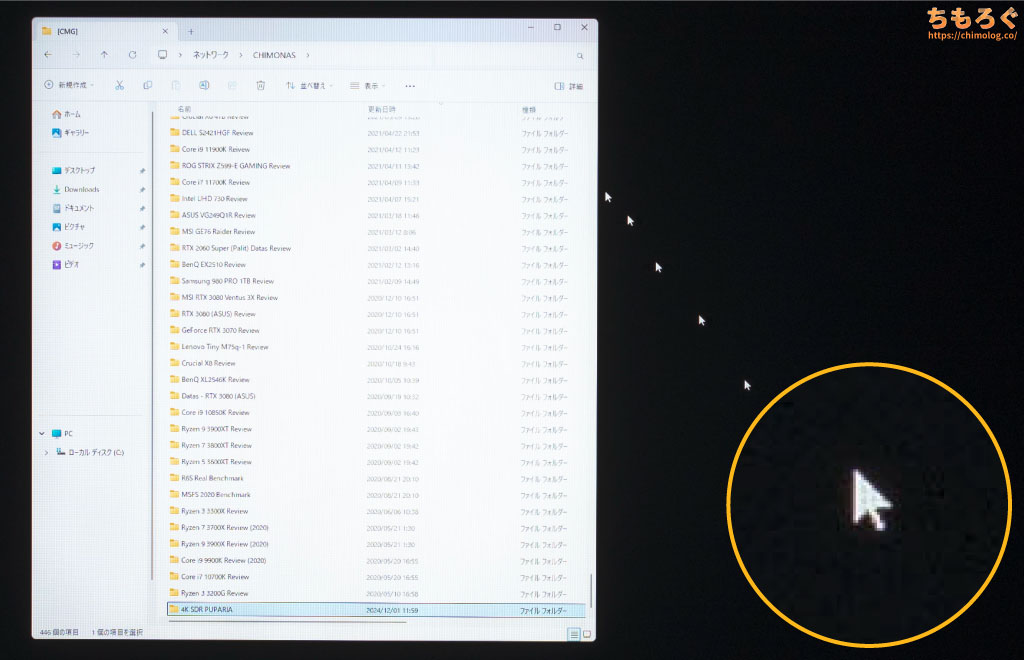

「LDフリッカー検出法」を用いてMini LEDの分割数を測定し、目分量で1152ゾーンをざっくりイメージ化した写真です。

「横に48個 x 縦に24個(※推定)」のMini LEDを敷き詰め、1ゾーンあたり約1.25 x 1.42 cmに相当します。

ざっくりマウスカーソル19~20個分の面積です。マウスカーソルより遥かに大きいため、オフィスワーク用途で困った挙動に陥る可能性が高いです。

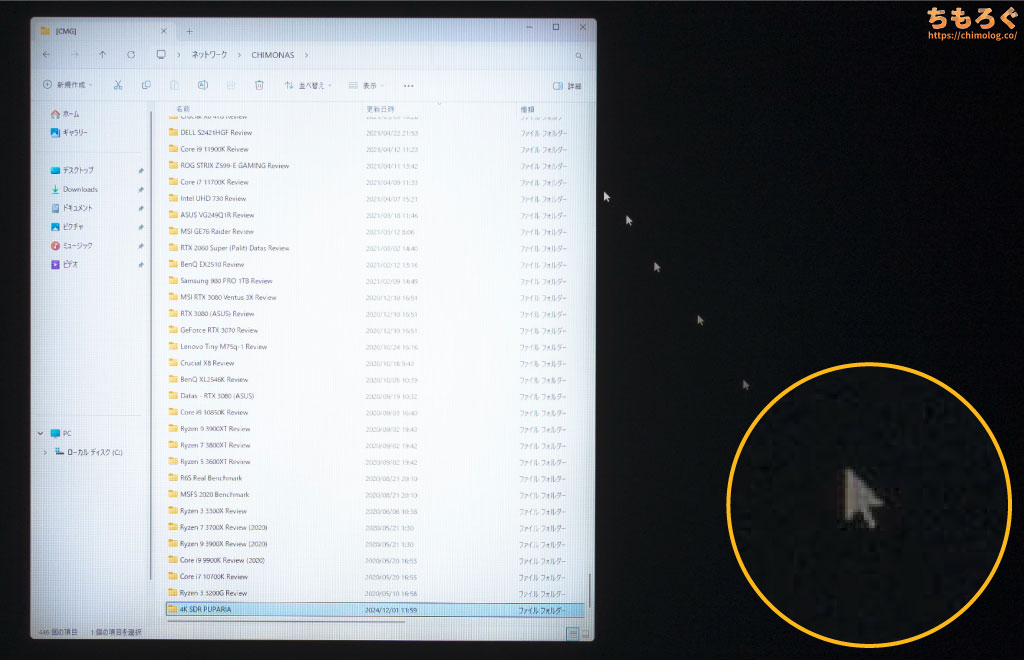

(マウスカーソルに注目)

多いように思える1152ゾーン分割のMini LEDですが、まだまだマウスカーソルよりMini LED 1個あたり面積が大きいです。

暗い背景にマウスカーソルを持っていくと、うっすら暗くなって見失いやすいです。

ウィンドウの四隅がMini LEDバックライトの消灯に巻き込まれて暗く見える傾向も未だ健在です。

- Mini LED遷移時のちらつき

(リンク先に撮影した動画)

Mini LED遷移時の「ちらつき」はほとんど気付けないレベルにまで抑制され、IPSパネル + Mini LEDに対してメリットです。

VAパネル + Mini LEDの方が遷移時のちらつきを抑えやすい理由としては、パネルのネイティブコントラスト比に甘えて、黒を積極的に攻めない挙動が大きいです。

エリア消灯を控えめにすれば明暗差も緩和され、ちらつきとして認知しづらくなります。

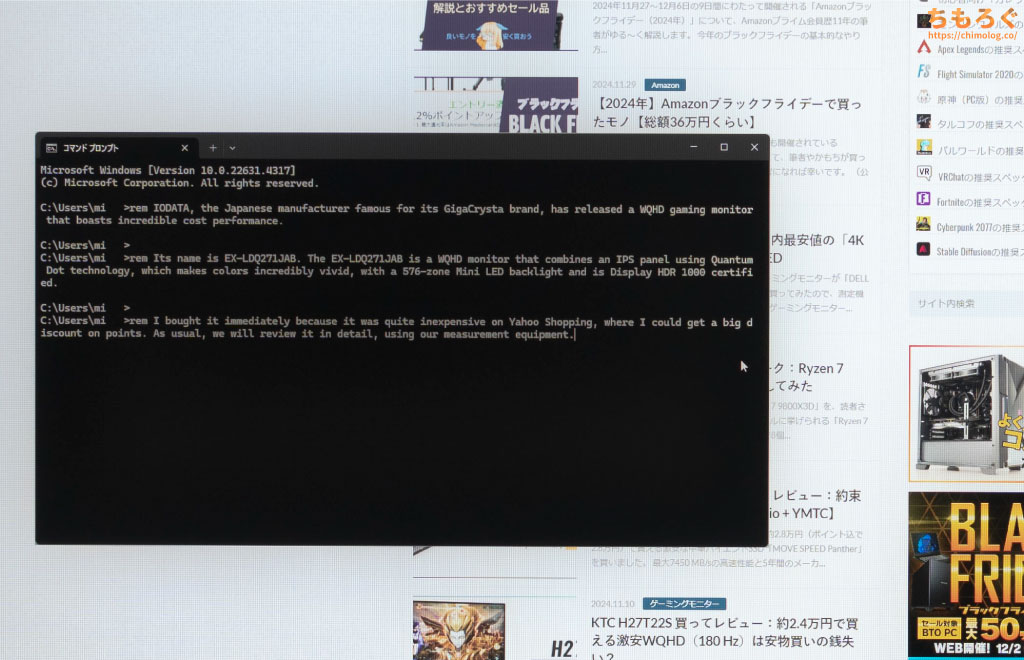

白い背景に黒ウィンドウは・・・少し違和感ある表示に。黒い背景で白いテキストがつられて薄く暗くなる症状があり、黒ウィンドウの周囲が沈み込みます。

Mini LED(Local Dimming)モード時は、一般的にオフィスワーク的な使い方と相性が悪い傾向があります。

MSI MAG 274QPF X30MVも例に漏れずオフィスワーク的な使い方との相性はそれほど良くなく、数多ある他のMini LEDゲーミングモニターと同じ状況です。

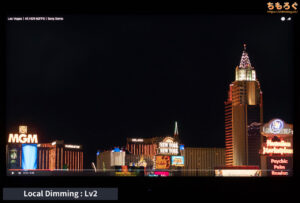

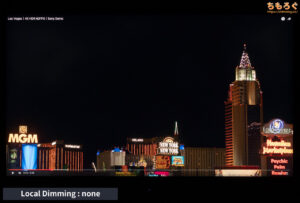

OSD設定から「Local Dimming:Lv2」に切り替えると、マウスカーソルが暗くなる症状がほぼ消滅します。

ローカル調光を弱めた分だけコントラスト比も大きく下がりますが、それでも上記のシーンで約6700:1ものコントラスト比です。

平均的なIPSパネルのほぼ約7倍もあり、オフィスワーク的な静止画コンテンツに十分なコントラスト比です。

個人的に、Local Dimming:Lv2モードなら問題なく使えました。Local Dimming:Lv3モードはHDRコンテンツ用です。

Local Dimmingモード別の比較写真です。

Lv3で真っ黒になるエリアが出始め、Lv2以下から黒をほとんど消灯しない仕様です。

Mini LEDバックライトの「ハロー現象(光漏れ)」を写真でチェック。分かりやすいように斜め(45°)から撮影し、光漏れがまったくないOLEDパネルとの比較も掲載します。

INNOCN(TITAN ARMY)製品と比較して、黒い部分を黒くしようとMini LEDバックライトを消灯する挙動がかなり弱いです。

たとえば「P275MS+」なら、1~3枚目のような明暗部がハッキリ分かれるコンテンツで、黒色をほぼ0 cd/m²までシャットアウトします。

しかし、MSI X30MVはわずかにうっすらバックライトが点灯したままで、無限のコントラスト比に到達できないです。

1152分割あれば決して難しくない表示内容ですが、どうやらMSIはMini LEDの制御に苦戦している様子。

4枚目の小さいオブジェクトがぽつぽつと粉々に分布しているパターンもひどく苦戦します。

Mini LEDバックライトをほぼ消灯できないだけでなく、わずかな光点に過剰反応して無駄にバックライトを点滅させたり、関係ないエリアを不必要に点灯したり。

光点が画面中央に集中しているのに、なぜか画面の左右からスプレーを噴出させるようなバックライト漏れが多発していました。

参考程度に、IPSパネル + 5088ゾーン分割の「M27E6V-PRO」も比較に掲載。

残念ながらVAパネル + 1152ゾーン分割でも、洗練された制御ノウハウを持つINNOCNシリーズに対して、目立った性能差を示せなかったです。

- MSI MAG 274QPF X30MV(1152分割):約5700~23400:1

- TCL 32R84(1400分割):約5500~18800:1

- KTC M27T6(1152分割):約5200~17700:1

- TCL 27R83U(1152分割):約3600~15300:1

- M27E6V-PRO(5088分割):約1800~10500:1

- TITAN ARMY M275MS+(1152分割):約1800~7700:1

- P32A6V-PRO(2304分割):約1700~8000:1

- EX-LDQ271JAB(576分割):約1400~6700:1

- KTC M27P6(1152分割):約1300~4300:1

悪条件のコントラスト比を太字で強調しました。

テストパッチを用いた数値上、素のコントラスト比が高いRapid VAパネルが有利です。悪条件でも約6000:1近い驚異的なコントラスト比を維持します。

しかし、黒をあまり攻めてくれないから、実際のHDRコンテンツでINNOCNシリーズとの差を感じやすいです。

| OLEDモニターと比較※画像はクリックで拡大 | |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

| MSI MAG 274QPF X30MVDisplay HDR 1000 (相当) | KTC G32P5Display HDR True Black 400 (CTS 1.1) |

最後に、OLED(有機EL)ゲーミングモニターと比較した写真です。

ポイントは明るさです。

あまり明るさを使わないシーン(1枚目と4枚目)なら、MSI MAG 274QPF X30MVとOLEDパネルで大きな差は生じません。

ただ、MSI MAG 274QPF X30MVは100 cd/m²以上を白飛びさせる明るいカーブのせいで、全体的に明るく見えやすいです。色が過剰に盛られていて少し不自然な気もします。

次に明るさをたっぷり使うシーン(2枚目と3枚目)を比較します。

OLEDパネルだと根本的に明るさが足りず、コンテンツに収録されている明るさをそもそも再現できないです。モロッコの乾燥した雰囲気を再現できません(2枚目)。

砂漠の空(3枚目)の階調表現も、OLEDパネルは明るさが足りず白飛びしてしまい、うまく描き分けられないです。

モニター測定機材でHDR性能を評価

モニターの色と明るさを超高速かつ正確に測定できる機材を使って、「MSI MAG 274QPF X30MV」のHDR性能をテストします。

測定結果(レポート)はこちら↓からどうぞ。専門用語が多いので・・・、興味がなければ読まなくていいです。

| VESA Display HDR HDR性能のテスト結果 | ||

|---|---|---|

| 比較 | テスト対象 MSI MAG 274QPF X30MV | VESA Display HDR 1000 |

| 画面の明るさ |

|

|

| 黒色輝度 |

|

|

| コントラスト比 |

|

|

| 色域 |

|

|

| 色深度 |

|

|

| ローカル調光 |

|

|

Display HDR 1000認証で要求されるすべての項目で合格です。明るさ、黒色、バックライト方式まで。見事にオールクリアなHDR 1000対応です。

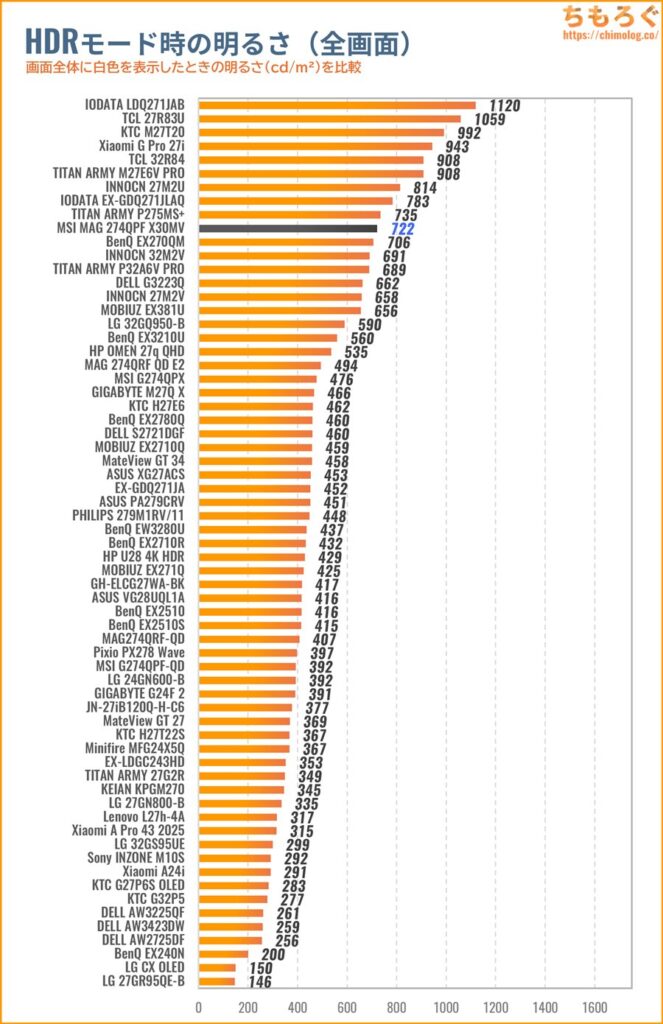

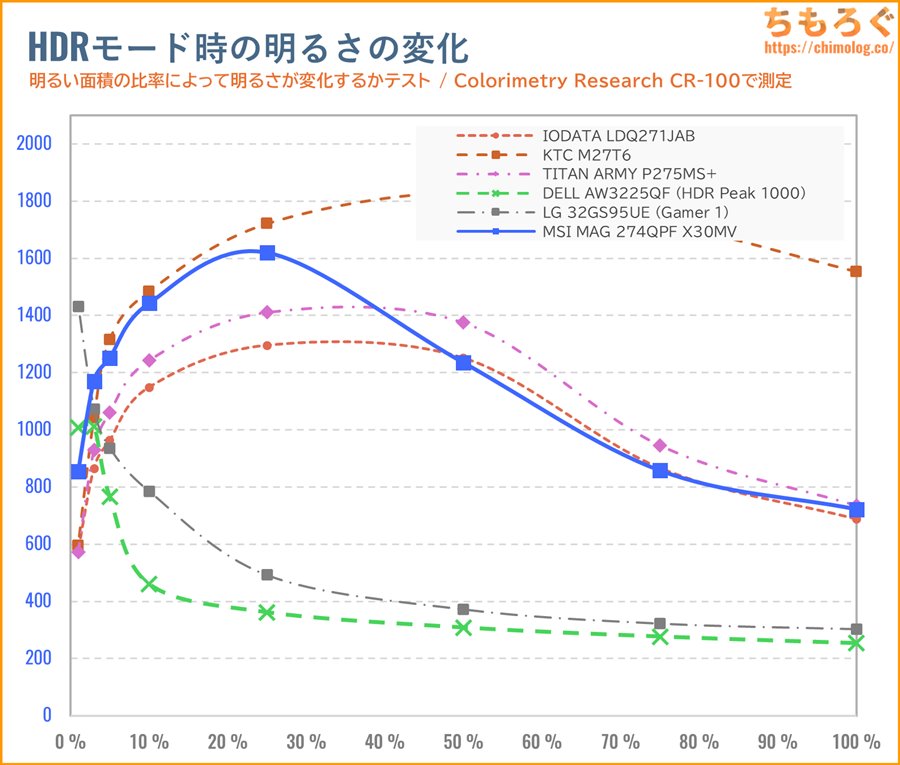

HDRモードで画面全体に白色を表示したときの明るさを、他のモニターと比較したグラフです。

当然ながら、HDR 1000グループ(600 cd/m²以上を維持)の仲間入りを果たします。

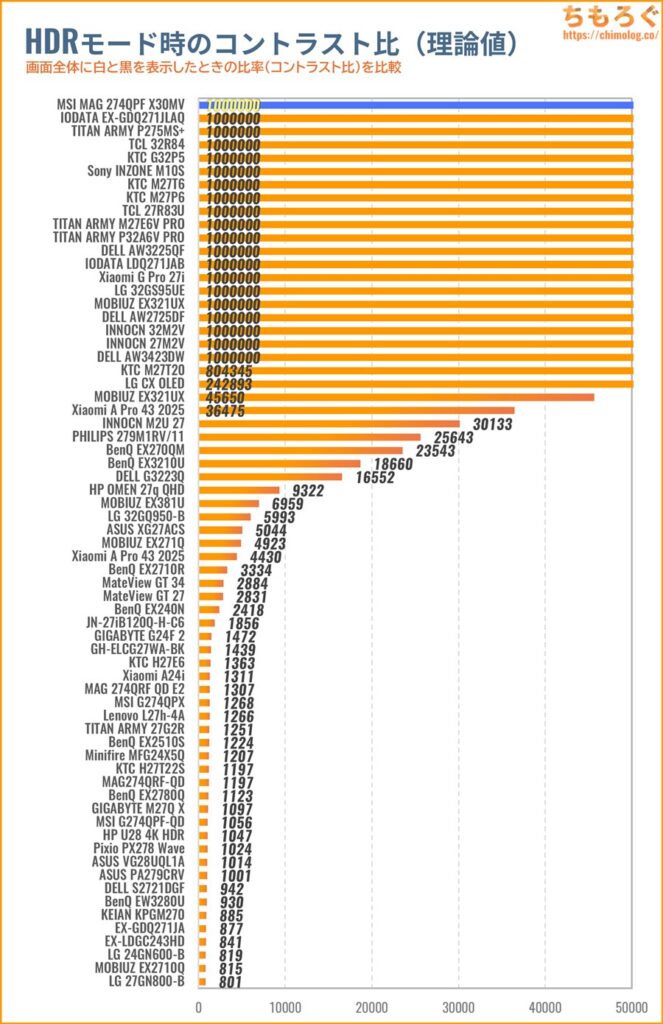

HDR時のコントラスト比(理論値)は、Infinity:1(∞)です。

| HDRコントラスト比Colorimetry Research CR-100で測定した結果 | |

|---|---|

| 全画面 | Inf : 1 |

| 10%枠 | 19101 : 1 |

| 3×3パッチ | 20754 : 1 |

| 5×5パッチ | 9458 : 1 |

| 7×7パッチ | 6772 : 1 |

| 9×9パッチ | 5392 : 1 |

テストパターン別にHDRコントラスト比を測定した結果、ワーストケースで5392 : 1、一般的なMini LED + VAパネルによくある典型的な実効コントラスト比です。

| HDRコントラスト比Colorimetry Research CR-100で測定した結果 | |

|---|---|

| 全画面 | Inf : 1 |

| 10%枠 | 21396 : 1 |

| 3×3パッチ | 23361 : 1 |

| 5×5パッチ | 10652 : 1 |

| 7×7パッチ | 8098 : 1 |

| 9×9パッチ | 5675 : 1 |

OSD設定から「Halo Dimming」を100 → 75に減らすと、コントラスト比を最大化できます。ワーストケースで5675 : 1まで底上げできます。

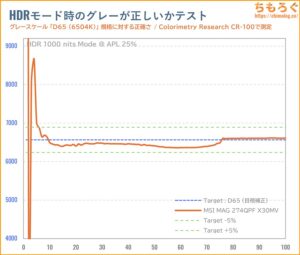

HDR規格どおりの明るさを表示できるかチェックする「PQ EOTF」グラフです。

- HDR 1000 nitsモード

暗部階調(1 cd/m²未満)がわずかに暗めに表示され、1 cd/m²から50 cd/m²まで正確です。しかし、60 cd/m²以上から一貫してターゲットを上回り、以後ずっと「白飛び」気味な明るいカーブです。

APL(表示エリア面積)ごとのPQ EOTFグラフです。

表示エリアが狭いほど暗くなる仕様があり、Mini LEDの細かいエリア駆動に課題あり。

面積比による明るさの変動はやや少ないです。

非常に小さなハイライトで800 cd/m²超、面積比3~75%の広い範囲で850~1620 cd/m²もの明るさを維持しつづけ、100%時ですら700 cd/m²台にとどまります。

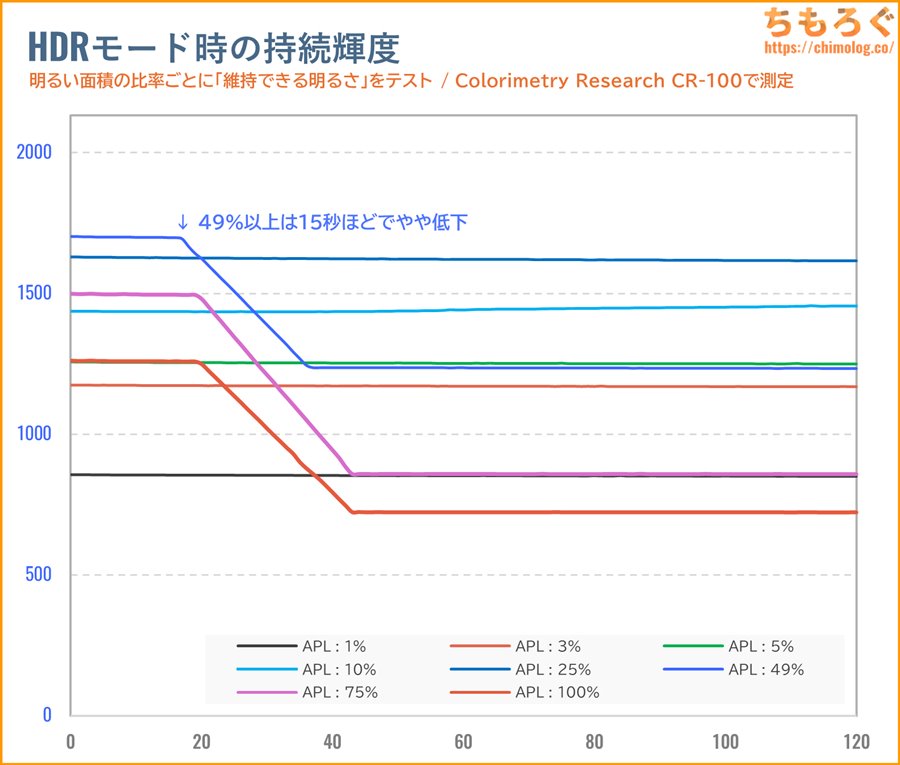

HDRモード時の持続輝度をチェック。

すべての面積比でおおむね安定した持続輝度です。49%以上は約15秒で輝度が下がりますが、実用上、全白フラッシュは10秒も維持できれば十分でしょう。

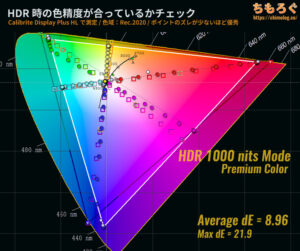

初期設定「HDR 1000 nits」+「プレミアムカラー」モードで、色とグレースケールの精度をチェック。

HDR時の色精度(Rec.2020)は最大ΔE = 21.9、平均Δ = 8.96でした。彩度ポイントを外にズラす過飽和な加工に影響され、精度が大きく悪化します。

実際より暗く、かつ実際より明るくズレているPQ EOTFグラフも、精度の悪化に影響を与えています。たぶんワースト2位です。

HDRモード時の色温度は測定値でおおむね6360~6490K前後で、目視補正後のD65ポイントよりわずかに暖色寄りです。

MSI MAG 274QPF X30MVの開封と組み立て

MSIのドラゴンマークが印刷された簡素な茶箱パッケージで到着。サイズは93 x 43 x 19 cm(160サイズ)です。

茶箱の中にまた茶箱が入っているマトリョーシカ梱包です。

「FRAGILE」と書いてある面を天井に向けてから開封して、梱包材まるごと全部引っ張り出します。

再生紙でできた頑丈な梱包材でがっちり挟まれています。上の段に付属品、下の段にゲーミングモニター本体が収まってます。

| 付属品 (写真の左から順番に) |

|---|

|

|

必要最低限の付属品です。

ACアダプターは最大120 W(19.0 V x 6.32 A)対応。キヤノンマーケティングジャパン株式会社名義でPSE認証マークも取得済み。

コイル鳴きを抑制する小型フェライトコアが付いています。

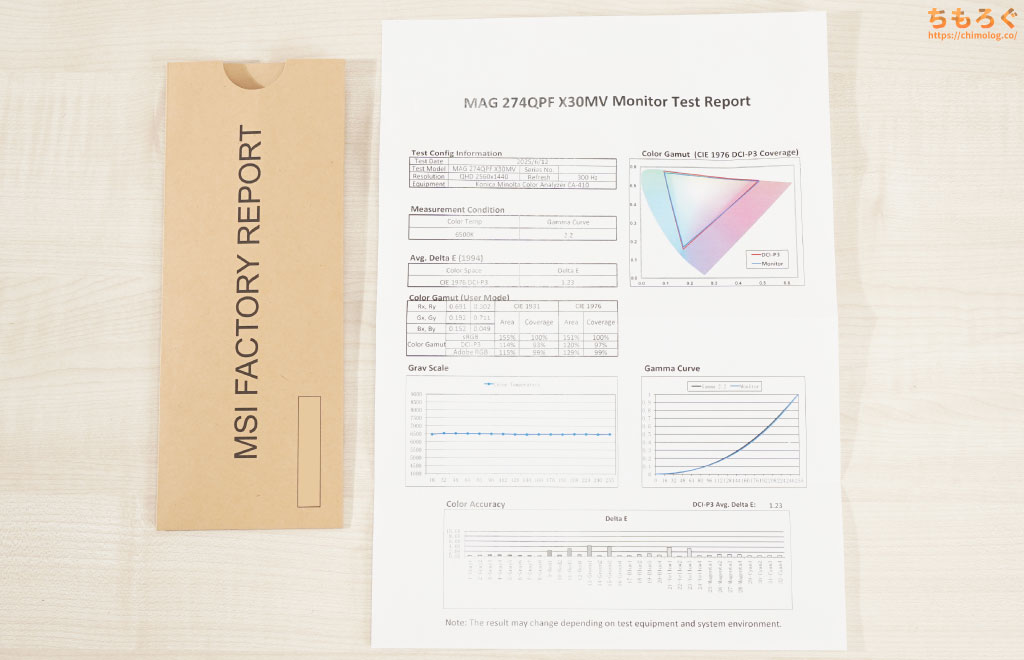

出荷時に「Display P3(sRGB Gamma 2.2)」規格にキャリブレーション済みと書いてあるレポートです。

残念ながら色温度はズレているし、ガンマカーブも記載ほど一致しないです。数値上の6500Kにピッタリ合わせているあたり、おそらく「目視補正」も実施されていません。

(メタメリズム障害のせいで6504Kが合わない)

目視補正を考慮したキャリブレーションを施さないと、昨今の高性能パネルでΔE < 2.0を達成するのは難しいです。

まったく意味がない雰囲気だけの校正レポートです。なお、ほとんどの消費者は自分でレポートの内容を検証しないため、レポートを添付するのはマーケティング的な観点で正しいです。

レポートが付属していると “安心感” を演出できますから・・・(闇が深い)。

ゲーミングモニターで定番のドッキング方式です。プラスドライバーが不要なツールレス設計でかんたんに組み立てられます。

外観デザインを写真でチェック

ほとんど金属的な素材が使われていない、意外にもプラスティッキーな質感です。シンプルな「MSI」ロゴや、曲線美を使ったフォルムで雰囲気はそこそこ悪くないです。

ベゼル中央の飛び出した顎出しデザインは少し賛否が分かれそう、なぜなら「MSI」ロゴを見せるためだけに付けられた突出部で、特に機能性はありません。

リモコンの受信センサーがあるとか、照度センサーが入っているなど、何かの機能を実装するために設けられたデザインなら許せますが・・・単に企業ロゴを見せたかっただけの様子。

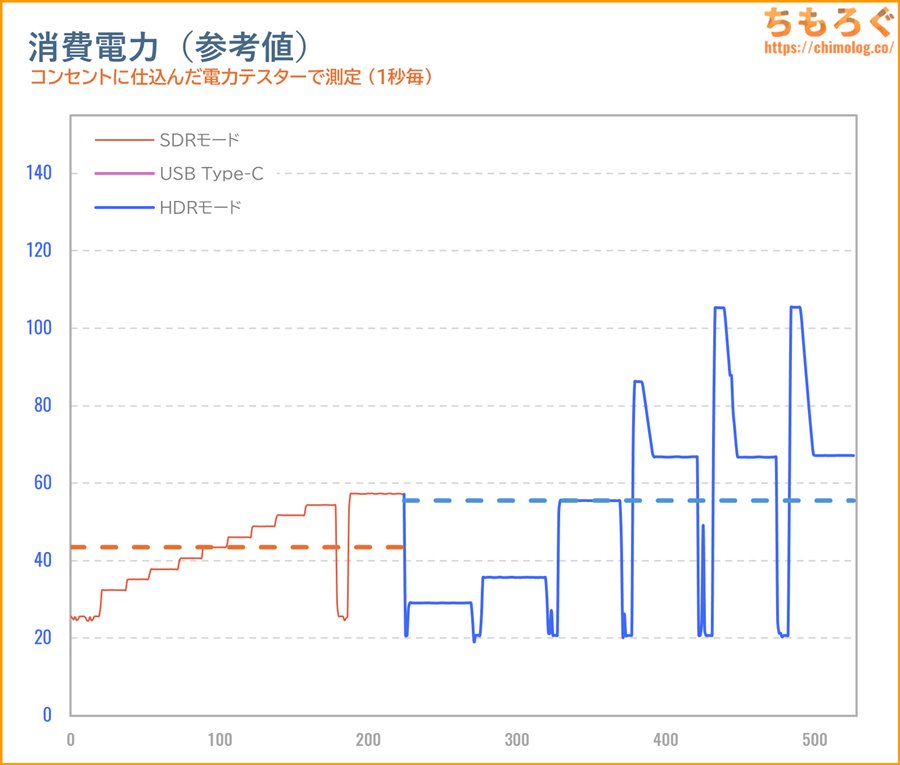

コンセントに仕込んだ電力ロガーを使って消費電力を1秒ごとに記録したグラフです。

| 消費電力 MSI MAG 274QPF X30MV | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | SDR | HDR | USB Type-C |

| 中央値 | 43.5 W | 55.5 W | – |

| ピーク値 | 57.4 W | 105.5 W | – |

| 上位25% | 54.4 W | 66.9 W | – |

| 下位25% | 35.2 W | 29.1 W | – |

SDRモード時、最大の明るさで57 W前後、最小の明るさで25 W前後です。

Mini LED(ローカルディミング)を有効化するHDRモード時だと、最小19 W前後まで減りますが、ピーク時の明るさは大きく増えて約106 Wに到達します。

まとめ:中華Mini LEDに出遅れ気味の大手ブランド

「MSI MAG 274QPF X30MV」の微妙なとこ

- 視野角が狭い

(デスクの奥行き60 cmは欲しい) - OSDメニューの作り込みに改善なし

- やや弱いゲーマー向け機能

- イマイチなMini LEDバックライト制御

- 内蔵スピーカーなし

- 初期設定の色温度がズレてる

(かんたんに修正できます) - sRGBモードがやや不正確

- 価格の割に機能性が貧弱

- 定価が高い

「MSI MAG 274QPF X30MV」の良いところ

- 27インチでWQHD(ちょうどいい)

- 最大300 Hzに対応

- PS5で120 Hz(VRR)対応

- コントラスト比が高い

- 応答速度が速い(VAパネルとして)

- 入力遅延が非常に少ない

- パネルの均一性が高い

- 量子ドットで色域が広い(DCI P3:97%)

- Display HDR 1000認証

- フル装備のエルゴノミクス機能

- メーカー3年保証

「MSI MAG 274QPF X30MV」は、とても定価7万円に見合わない性能と画質を兼ね備えたWQHDゲーミングモニターです。

なお、MSIブランドのゲーミングモニターがコスパ的に微妙な状況は今に始まった話ではなく、少なくとも2年前(2023年)から始まっています。

素晴らしく作り込まれ、実際によく売れた「MAG 274QRF-QD」の後継モデル(QD E2)あたりから、過剰なコストカット主義が始まり不必要にブランド価値を削いでいます。

2年前に指摘したOSDメニューの使いづらさも全く解消されずそのまま放置されているし、従来作で対応していたソフトウェアOSDも失い、USBポートによるファームウェア更新も喪失済み。

機能性が多少悪くても、圧倒的な画質があればよかったですが、肝心の画質もMini LEDカテゴリで先行する中華メーカー勢に対して価格差を覆すほどの優位性はありません。

とても定価7万円(69800円)に見合う価値があると思えず、BenQと同じくブランド価値の切り売りに入っている状況です。

「MSI MAG 274QPF X30MV」の用途別【評価】

| 使い方 | 評価※ |

|---|---|

| FPSやeSports(競技ゲーミング) 最大300 Hz対応で、測定上の応答速度もそこそこ速いですが、ワースト値がひどく「スミア(黒いしみ)」が目立ちます。 | |

| ソロプレイゲーム(RPGなど) 色鮮やかな映像でソロプレイゲームに没入できます。コントラスト比も良好です。 | |

| 一般的なオフィスワーク 文字がそれなりにクッキリと見え、完全なフリッカーフリーに対応。ただし、「sRGB」モードのグレースケールがズレています。 | |

| プロの写真編集・動画編集 プロの写真編集や動画編集に耐えうる広大な色域と輝度を備え、「Display P3」と「AdobeRGB」モードが用意されています。しかし、どちらも色の精度が悪く、グレースケールもズレています。自分でキャリブレーションが必要です。 | |

| HDRコンテンツの再現性 Display HDR 1000認証を軽々と合格できる強力なHDR性能です。Mini LEDモニターとしても非常に明るく、輝度の安定性に優れます。しかし、ハイライトを過剰に白くしたり、色を無駄に盛り付けたり・・・妙な味付けでやや見づらいです。主観的にHDRコンテンツの再現性は中華勢に劣ります。 |

※用途別評価は「価格」を考慮しません。用途に対する性能や適性だけを評価します。

| 参考価格 ※2025/8時点 |  |

|---|---|

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング |

2025年8月時点、MSI MAG 274QPF X30MVの実売価格は約6.9万円です。

Rapid VA + Mini LEDの「SDR」画質は良好

でも「SDR」のためだけに7万円は高い・・・

以上「MSI MAG 274QPF X30MVレビュー:超高速Rapid VAにMini LED(1152ゾーン)を搭載」でした。

MSI MAG 274QPF X30MVの代替案(他の選択肢)

もっとも魅力的な代替案が「TITAN ARMY P275MS+」です。

定価5万円ちょっとで量子ドット + Fast IPS + Mini LED(1152ゾーン分割)パネル搭載。HDR認証は取っていないけど、筆者の実測テストでDisplay HDR 1000に合格できる性能を確認済み。

選べる3つのHDRモードがあり、そのうち1つが恐ろしく高精度に校正済みで、箱から出してそのまま使えます。

映像美だけでなく競技性も攻めています。最大320 Hz対応、本物のHDMI 2.1(48 Gbps)ポートにより、PS5やSwitch 2対応もパーフェクト。

FPSゲームで重視される残像感の少なさを改善する、黒挿入モード「DyDs」に対応し、ASUS ELMB Syncに匹敵するクッキリさと明るさを実現します。

予算をさらに抑えつつ、コントラスト比の高いHDRゲーミングを楽しむなら「KTC M27T6」が候補です。

素のコントラスト比が高いVAパネルに、量子ドットとMini LED(1152分割)を組み込み、黒がよく締まるHDR映像を表示できます。

ただし、VAパネルだから応答速度が遅くて、FPSゲーム系との相性はイマイチ。

HDRに興味がなく、ふつうに万能タイプのWQHDゲーミングモニターが欲しい方は「ASUS XG27ACS」をどうぞ。

WQHDでおすすめなゲーミングモニター

最新のおすすめWQHDゲーミングモニター解説は↑こちらのガイドを参考に。

WQHDでおすすめなゲーミングPC【解説】

予算に余裕があれば「RTX 5070」を搭載したゲーミングPCがおすすめです。

平均的にRTX 4070 Ti相当、相性の良いゲームならRTX 4070 Ti SUPERすら超えるゲーム性能を発揮でき、WQHDゲーミングモニター用にコスパよし。

できれば、CPUはRyzen 7 9800X3Dが欲しいです。180 Hz程度ならともかくとして、300 Hzを目指すならCPUボトルネックを可能な限り排除したいです。

おすすめなゲーミングモニター【まとめ解説】

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

レビュー評価【特におすすめ】

レビュー評価【特におすすめ】 レビュー評価【おすすめ】

レビュー評価【おすすめ】 レビュー評価【目的にあえばアリ】

レビュー評価【目的にあえばアリ】

記事を見る限り同じ価格帯の中華系と比べて優位性が見えませんが….

ブランド力込みとはいえもう少し厳しく評価しても良いのでは?

致命傷がないから「B+(ほぼ最低ランク)」は付かないですね。

たとえば、応答速度が平均7~10 msとか、ガンマが1.6とか2.9とか。ゲーミングモニターとして論外の特性がない限り、B+は付けなくいいと考えてます。

過去にB+が付いた例は「KOORUI 24E4」くらいだった気がします。

細かい話で申し訳ないのですが、『「Switch2」の動作検証について』の項目で「HDR + VRR信号を出力させて」とありますが、Switch 2はHDMI VRRに対応していないので信号にVRRが含まれないことを一応お伝えします

ひみつ展自体にはVRR(+LFC)の体験コンテンツが収録されていましたがあくまでも内蔵ディスプレイ専用…

コメントありがとうございます

たった今、VRRの一文を修正しました

【コメントに補足(追記)】

両対数グラフだと「白飛び」具合が分かりづらかったので、Calman Ultimate風な100%スケール変換PQ EOTFグラフを置いておきます。

40~80%にかけてターゲットから上振れし続けてます。

PQ EOTFを直感的に理解する方法は、写真編集ソフトの「トーンカーブ」がおすすめ。カーブを上振れさせると、明るいエリアが白飛びして、ディティールが失われます。

過度なロールオフ(上限に近づくほど緩やかに上昇が止まるタイプ)も、高輝度領域の情報を喪失してしまい、結果的にディティールが消えます。

現状、PQ EOTFを修正する方法が非常に限られているし、コンソール(ゲーム機)はそもそも修正不可能なため、出荷時校正の時点である程度一致していないと困る部分です。

MSIさんが後期ロットでファームウェアを修正することを祈っています。

Apex Legendsで公式にモニター独自のクロスヘアを表示してプレイすることがハードウェアチートではないと認められたので今後の買い増しの時に参考になるのでお手数ですがクロスヘア表示に触れてくださったら幸いです。ROG Swift OLED PG27AQDPなどはAIクロスヘアなんていうことを売りにしてるものもありますがほとんどのモニターのメーカーサイトでも触れてませんので。ちなみに私の【万人向け】IODATA EX-GDQ271JAには機能すらありません…

MSIの本モニタは少し気になっていたのですがちょっと残念です。

中華製と言うと安かろう悪かろうというイメージですが、QD-MiniLEDモニタについては悪くないどころか、性能もコスパも日本勢はじめかなり水をあけられている印象です。

ところで、GRAPHTのGR2532DML-BKをFPS用途で購入しようか検討しているのですが、もしよければレビューしていただけないでしょうか。

24.5インチでWQHD320Hz、QD-MiniLED、1152ゾーンバックライト制御というちょっと珍しい仕様です。

やかもちさんに新品モニター送ればそのうちレビューしてもらえると思いますよ

私のためにモニター買って大変な手間掛けてレビューしてください、は流石に…

レビューありがとうございます。

個人的に気になっていた内容(VA、量子ドット、MiniLED、HDR1000)の詳細知れてありがたいです。

有機ELに迫れるのかな?と思ってましたけどそうでもないのですね…

有名な「2020 LG OLED l The Black 4K HDR 60fps」など、黒い面積が50%以上を占めるシーンで、なぜかバックライトが消灯しきらない挙動でした。暗室で比較するとOLEDに届かなかったです。

しかも、黒いエリアの中にわずかな光点が含まれると、バックライトが誤作動します。パネルの端っこから光漏れが飛び出たり、シーンが暗転するときに一部のバックライトが遅行(遅れて消灯)したり、制御アルゴリズムに問題を抱えていそうです。

筆者がよく比較する明るいHDRなら特に問題はないのですが、暗いHDRはやや難あり・・・。そもそもVA + Mini LEDに求めているのは暗部処理性能ですし、その肝心の暗いHDRをうまく制御できないのは本末転倒感。

60hzの応答速度が縦横逆になっていないでしょうか?

0-50と50-0の特性がVAとは思えないです。

見つけてくださり感謝します。

XY軸を反転してデータを貼り付けていました。現在は正しい表に修正済みです。

自分は、6月に発売した同じMSI製でMiniLEDのMAG 274UPDF E16Mの方を所持してますがこちらはFW更新来てましたのでアップデートしました。

更新後にOSDメニューでFW verが無事更新されてるの確認できました。

以上、ご参考までに。

MAG 274UPDF E16MはDP接続のみでFWアップデートできるみたいですね。

そもそもMAG 274UPDF E16MとMAG 274QPF X30MVはグロ版の製品ページだとFWアプデ可能って表記されてるんですよね。

redditでもアプデ予定と発言してるのでMAG 274QPF X30MVにもFWアプデが来る可能性は高そうです。

買うか迷ってたので非常に助かりました。

もはやちもろぐのレビュー見てからじゃないと安心して変えない体に笑

色の設定の際「アプリの色を自動的に管理する」はOFFの方がいいでしょうか?

Switch2用27インチモニターを探しており、有機EL(QD-OLED)以外で、HDMI 2.1で165Hz~の選択肢が絶望的に少なく、まさかこのちょっと酷評されてるこいつが最適解の可能性出てきてビビりました。

しっかり画面上でWQHD/120Hz/HDR表示確認してもらってるのもありがたや~

・・・別にQD-OLEDいってもいいんですけどね。でもやっぱ値段なり焼き付きリスクなりを考えるとスパっと手が出しづらいのがあり。

MAG 274QPF X30MVにもローカルディミング周りのFWアップデートが来たようです(日本語版ページにも来てます)