史上最悪のCore i9から1年待たずに後継モデル「Core i9 12900K」が登場。コア数は2倍増の16コア、スレッド数は1.5倍増の24スレッドです。

価格は約8万円と、同じ16コアCPUのRyzen 9 5950Xより2万円も安いですが、どれほどの性能差があるのか詳しくベンチマークします。

Core i9 12900Kの仕様とスペック

| CPU | Core i9 12900K | Core i9 10900K | Ryzen 9 5950X |

|---|---|---|---|

| ロゴ |  |  |  |

| 世代 | 12th Alder Lake S | 10th Comet Lake S | 4th Zen 3 |

| プロセス | Intel 10 nm | Intel 14 nm+++ | TSMC 7 nm |

| TIMCPU内部の熱伝導材 | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング |

| ソケット | LGA 1700 | LGA 1200 | Socket AM4 |

| チップセット | Intel 600 | Intel 400 / 500 | AMD 400 / 500 |

| コア数 | 16 | 10 | 16 |

| スレッド数 | 24 | 20 | 32 |

| ベースクロック | 3.20 GHz | 3.70 GHz | 3.40 GHz |

| ブーストクロック全コア使用時 | 5.10 GHz | 4.80 GHz | 4.90 GHz |

| 内蔵GPU | UHD 770 | UHD 630 | なし |

| GPUクロック | 300 ~ 1550 MHz | 350 ~ 1200 MHz | – |

| TDP | 125 W | 125 W | 105 W |

| MSRP | $ 599 | $ 499 | $ 799 |

| 参考価格 | 79800 円 | 72000 円 | 104800 円 |

| CPU | Core i9 12900K | Core i9 10900K | Ryzen 9 5950X |

|---|---|---|---|

| 世代 | 12th Alder Lake S | 10th Comet Lake S | 4th Zen 3 |

| プロセス | 10 nm | 14 nm+++ | 7 nm |

| TIMCPU内部の熱伝導材 | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング |

| ソケット | LGA 1700 | LGA 1200 | Socket AM4 |

| チップセット | Intel 600 | Intel 400 / 500 | AMD 400 / 500 |

| コア数 | 16 | 10 | 16 |

| スレッド数 | 24 | 20 | 32 |

| ベースクロック | 3.20 GHz | 3.70 GHz | 3.40 GHz |

| ブーストクロック全コア使用時 | 5.10 GHz | 4.80 GHz | 4.90 GHz |

| 手動OC | 可能 | 可能 | 可能 |

| L1 Cache | 1408 KB | 640 KB | 1024 KB |

| L2 Cache | 14 MB | 2.5 MB | 8 MB |

| L3 Cache | 30 MB | 20 MB | 64 MB |

| 対応メモリ | DDR5-4800 DDR4-3200 | DDR4-2933 | DDR4-3200 |

| チャネル | x2 | x2 | x2 |

| 最大メモリ | 128 GB | 128 GB | 128 GB |

| ECCメモリ | 不可 | 不可 | U-DIMMのみ |

| PCIeレーン | Gen5 + Gen4 | Gen3 | Gen4 |

| 16 + 4 | 16 | 16 + 4 | |

| レーン構成 | 1×16 + 4 | 1×16 | 1×16 + 1×4 |

| 2×8 + 4 | 2×8 | 2×8 + 1×4 | |

| – | 1×8 + 2×4 | 1×8 + 2×4 + 1×4 | |

| 内蔵GPU | UHD 770 | UHD 630 | なし |

| GPUクロック | 300 ~ 1550 MHz | 350 ~ 1200 MHz | – |

| TDP | 125 W | 125 W | 105 W |

| MSRP | $ 599 | $ 499 | $ 799 |

| 参考価格 | 79800 円 | 72000 円 | 104800 円 |

「青色と赤色の・・・」といえば、映画マトリックス(1999年)の有名なシーンのひとつ。

青色の16コアCPU「Core i9 12900K」は8コア16スレッド + 8コア8スレッド、合計で16コア24スレッドを備えた混合コア構成で、赤色に勝負を挑みます。TSMC 7 nm並にロジック密度が高いIntel 10 nmプロセスで製造され、Coreシリーズ史上最高のIPCを実現したと言います。

新たな刺客を迎い入れる赤色16コアCPU「Ryzen 9 5950X」は、8コア16スレッドのCCXを2つ組み合わせた合計16コア32スレッドです。電力効率に優れたZen3コアをぜいたくに16個も詰め込んでおり、2021年現在も最高峰の16コアCPUです。

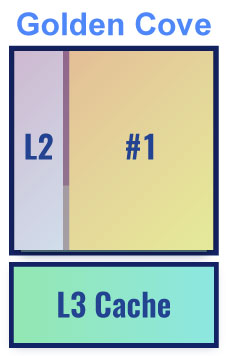

高性能コア「Golden Cove」と省エネコア「Gracemont」

前回の第11世代「Cypress Cove」コアを正統進化させた高性能コアが「Golden Cove」です。インテルは高性能コアを単に「Pコア(Performance Core)」と名付けています。

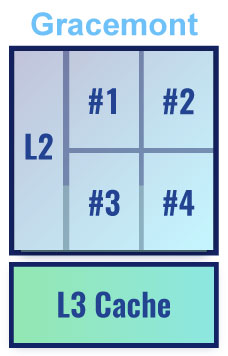

もうひとつのコアが、Atomシリーズから正統進化した省エネ性能に特化した「Gracemont」です。インテルは省エネコアを「Eコア(Efficiency Core)」と呼びます。

| Pコア 高性能コア | Eコア 省エネコア | |

|---|---|---|

| イメージ |  |  |

| 設計 | Golden Cove | Gracemont |

| 性能 | 前世代(Cypress Cove)比 +19% | Skylake世代の およそ80% |

| 面積比 | – | Pコアの25% |

高性能コアはシンプルに第11世代をパワーアップさせたコアなので、文句なしにパワフルです。省エネコアは高性能コアのわずか25%の面積で実装されていますが、性能そのものは第6世代Sky Lakeに匹敵しており、単なる飾りとは言えないパワーの持ち主。

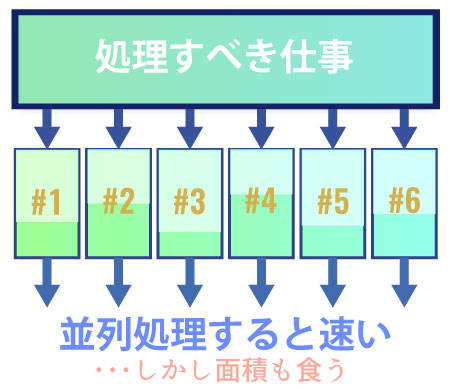

これら2種類のコアに対して、優先順位の違うタスクを割り当てて効率よく性能を高めます。スマホで現在使われているやり方だと、今まさに行っている作業を高性能コアにあてて、バックグラウンドアプリを省エネコアに当てる、といった方法です。

インテルは「Thread Director コントローラー」をCPU内部に実装し、扱われているタスクの傾向※を自動で分析、重たそうなタスクなら高性能コアに仕事をまわして、そうでないなら省エネコアに回します。

※タスクの傾向:処理のパターン、メモリアクセスの時間、レイテンシ、ロードやストアの頻度などから自動的にタスクの種類を分類。

第12世代が本気を出すために必要とされるWindows 11自体は、実は補助輪に過ぎません。「このタスクは高性能コアに当てたほうが良いかも?」といったヒントを示すだけで、実際にタスクの割り当てを行うのはCPU内部のThread Directorコントローラーです。

よってWindows 10においても、第12世代Coreは高い性能を示す可能性がおそらくあります。

インテル10 nmプロセスによる物量設計

動作クロックをそのままに性能を向上させる方法は、「同じ時間内に複数の処理を実行できる」設計をとにかく詰め込むことです。

たとえば、初期のAMD Ryzenは動画エンコードが性能の割に遅い欠点がありました。次世代のRyzenでは、AVX演算器の256 bit化(128 bitを2つずつではなく、256 bit単体にした)を行い、エンコード性能を大幅に改善しています。

第12世代Alder Lakeの高性能コア(Golden Cove)と省エネコア(Gracemont)も同じように、同じ時間内に複数の処理を実行できる設計をたくさん盛り込んで、クロックあたりの処理性能を大幅にパワーアップしています。

μOPキャッシュのエントリー数を倍増(2.25K → 4.0K)L1 iTLBエントリー数を倍増(128 → 256)、分岐予測に失敗したときのペナルティを最小限に抑えるため、L2分岐ターゲットバッファを2.4倍(5K → 12K = Zen3の約2倍)まで強化。

さらに、アウトオブオーダー実行のバッファサイズを352 → 512(Zen3の2倍以上)まで強化するなど、物量投入のオンパレードです。

ゴリ押しとも言える新設計の導入により、インテルは第11世代と比較して「IPCを平均19%も改善した」と主張します。

同じクロック周波数で性能が約1.2倍です。10世代と11世代でも約1.2倍の伸びだったので、インテルCPUは2世代のうちに約1.44倍もIPCを改善した計算に。

物量投入に伴ってチップ面積も大型化しますが、今回のインテルは長らく使い古したIntel 14 nmプロセスから、ついに10 nmプロセス(ブランド名はIntel 7)への微細化を伴います。

| プロセス | トランジスタ密度 |

|---|---|

| TSMC 7 nm | 91.20 MTr / mm2 |

| Intel 10 nm | 100.76 MTr / mm2 |

| Samsung 7 nm | 95.08 MTr / mm2 |

Intel 10 nmプロセスのトランジスタ密度は約101 MTr/mm2で、AMDがRyzen製品の製造を委託しているTSMC 7 nmプロセスの密度が91.2 MTr/mm2と推定されています。

つまり、TSMC 7 nmプロセス以上に部品を詰め込めるからこそ、第12世代Alder Lakeのゴリゴリな物量設計が可能になったわけです。従来の14 nmプロセスで同じ設計を採用すると、チップが巨大化しすぎて採算が取れないでしょう。

もう一点付け加えると、インテルのCoreシリーズは内蔵グラフィックス(Xe Graphics)も搭載します。ライバルのZen3と戦えるCPU性能を確保するだけでも割と大変なのに、内蔵グラフィックスを詰め込む面積も必要でカツカツです。

DDR5メモリとPCIe 5.0をサポート

一般ユーザーにとって必要性がなくとも、先進性をアピールするために最新規格を先取りする例はよくあります。今回のAlder Lakeも同様に、まだ対応する製品がまったく出回っていない状況で、DDR5メモリとPCIe 5.0をサポートします。

| 世代 | 12th Alder Lake S | 11th Rocket Lake S | 10th Comet Lake S |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン | Gen5 + Gen4 | Gen4 | Gen3 |

| 16 + 4 | 16 + 4 | 16 | |

| レーン分割 | 1×16 + 4 | 2×8 + 1×4 | 1×16 |

| 2×8 + 4 | 1×8 + 3×4 | 2×8 | |

| – | – | 1×8 + 2×4 |

PCIe 5.0はCPU側から16レーン(8レーン x2に分割可)です。記事を書いた時点で、PCIe 5.0に対応したグラフィックボードもNVMe SSDも無いので、現状はマーケティング的な意味合いが強いです。

| 世代 | 12th Alder Lake S | 11th Rocket Lake S | 10th Comet Lake S |

|---|---|---|---|

| 対応メモリ |

|

|

|

| メモリch | x2 | x2 | x2 |

DDR5メモリはDDR5-4800(デュアルチャネル)をサポート。メモリクロックに影響を受けやすいタスク(例:ゲーミング、動画編集、圧縮や解凍など)で恩恵がありそうに思えて、メモリのレイテンシが伸びているため期待した効果は得られないかもしれないです。

さらにDDR5メモリはDDR4メモリと比べて2倍近い価格で、入手も難しい状況。DDR5対応マザーボードの驚くほど高い価格も考慮すると、コストパフォーマンスが完全に終わってます。初期の頃は一部のメモリ好きが遊ぶだけでしょう。

互換性は終わり:LGA 1700に大型化

第12世代Alder Lakeから、新しいCPUソケット「LGA 1700」を導入。第10~11世代でつづいたLGA 1200との互換性は消滅します。

新型ソケットのLGA 1700は写真を見て分かる通り、シンプルにソケットのピン数が大幅に増えました。CPUソケットのピン折れに今まで以上に注意が必要です。

Core i9 12900KのCPU性能:5950Xに勝てない・・・よね?

テスト環境

| テスト環境 「ちもろぐ専用ベンチ機(2021)」 | |||

|---|---|---|---|

| PC | ver.Intel | ver.Intel | ver.AMD |

| Core i9 12900K | Core i9 10900K | Ryzen 9 5950X | |

| NZXT X63 280 mm簡易水冷クーラー | |||

| ASUS TUF GAMINGZ690-PLUS WIFI D4 | ASUS ROG STRIXZ590-E GAMING | ASUS ROG STRIXX570-E GAMING | |

| DDR4-3200 16GB x2使用モデル「G.Skill TridentZ C16」 | |||

| RTX 3080使用モデル「MSI VENTUS 3X OC」 | |||

| NVMe 1TB使用モデル「Samsung 970 EVO Plus」 | |||

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | |||

| 850 W(80+ Gold)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | |||

| Windows 11 Pro(Build 22000) 修正パッチ「KB5006746」導入済み | Windows 11 Pro(Build 22000) 修正パッチ「KB5006746」導入済み AMD「3.10.08.506」導入済み | ||

| ドライバ | NVIDIA 496.76 DCH | ||

Core i9 12900Kをベンチマークしていく、ちもろぐ専用ベンチ機のスペック表です。なるべくプラットフォーム間で同じようなスペックになるように調整しています。

Alder Lake世代はDDR5メモリに対応するプラットフォームですが、残念ながらDDR5メモリと対応するマザーボードの価格があまりにも高額すぎるため、本レビューでは両プラットフォームでDDR4-3200メモリを使って性能比較します。

OSはWindows 11 Proを新品の「Samsung 970 EVO Plus 1TB」にインストール済み。

Windows 11のバージョンはBuild 22000かつ、ゲーミング性能の不具合を解消した「KB50006746」パッチを適応、さらにAMD Ryzen側は性能低下を防ぐ最新版のチップセットドライバ(3.10.08.560以降)をインストール済みです。

おおむね同じスペックに揃えられていますが、マザーボードに関しては第12世代Coreだけ1ランク低いマザーボードを使います。今回のASUS E-GAMINGはDDR5対応となり、DDR4メモリの互換性が無いので断念しました。

※AMD Ryzenでは「1:1モード」、Intel CPUでは「Gear 1モード」と呼ばれています。互換性重視の「1:2」や「Gear 2」モードは実効性能が悪いので使わないです。

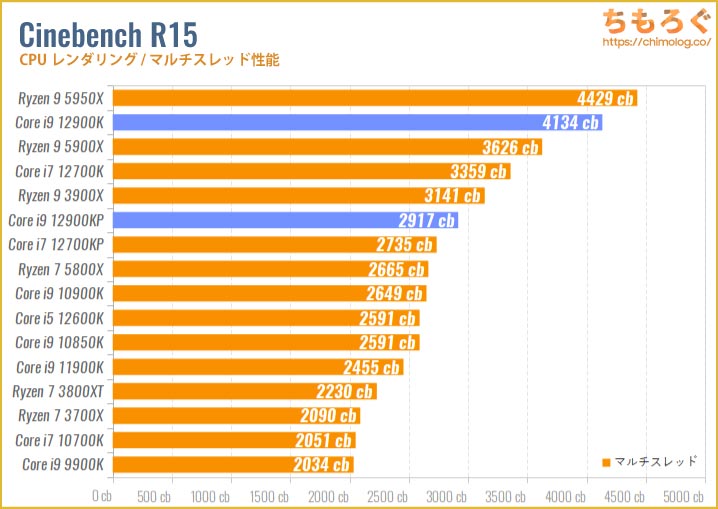

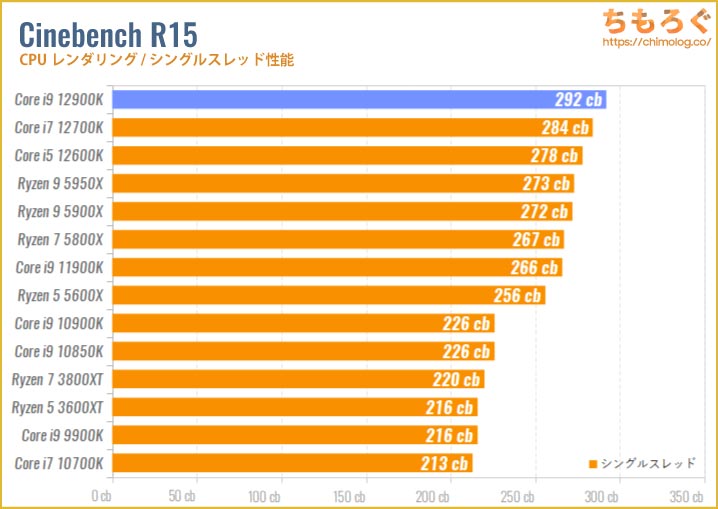

レンダリング性能

CPUの性能をはかるベンチマークとして、「CPUレンダリング」は定番の方法です。ちもろぐでは、下記3つのソフトを用いてCPUレンダリング性能をテストします。

- Cinebench R15

- Cinebench R23

- Blender(BMW)

日本国内だけでなく、国際的にも定番のベンチマークソフトです。なお、CPUレンダリングで調べた性能はあくまでも目安であり、CPUの性能を代表するスコアではない点は注意してください。

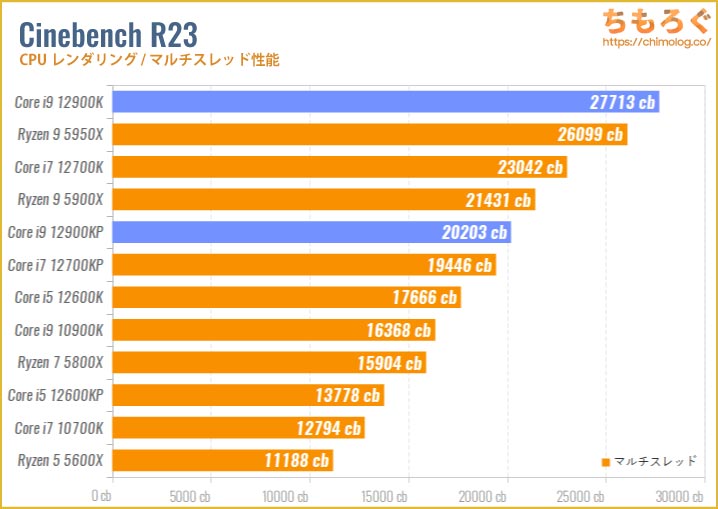

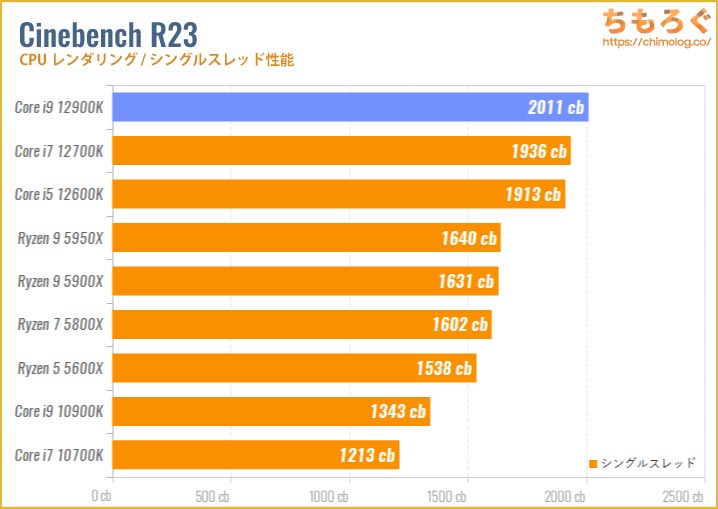

16コア24スレッドとはいえ、予想を遥かに上回る性能です。Cinebench R15ではRyzen 9 5950Xがほぼ1割速く、Cinebench R23になるとCore i9 12900Kが逆転しています。

シングルスレッド性能はR15とR23どちらもCore i9 12900Kが最高のスコアを記録。R23で約20%もの性能差を付けています。

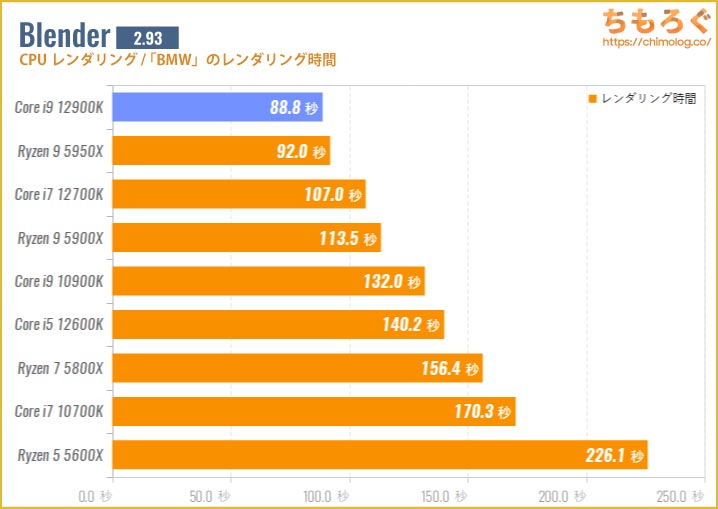

Blender(2.93.1)のBMWレンダリングはさすがに5950Xに劣ると思いきや、僅差でi9 12900Kがトップです。Ryzen 9 5950Xを圧倒する性能ではないですが、Core i9 12900Kは約2.5万円も安いCPUです。コスパは明らかに良いでしょう。

動画エンコード

CPUレンダリングと並んで、動画エンコードはCPUの性能を調べる定番の方法です。

- Handbrake

- Aviutl(rigaya氏の拡張プラグインを使用)

ちもろぐでは、フリー動画エンコードソフト「Handbrake」と、日本国内で人気の動画編集ソフト「Aviutl」における動画エンコード速度をテストします。

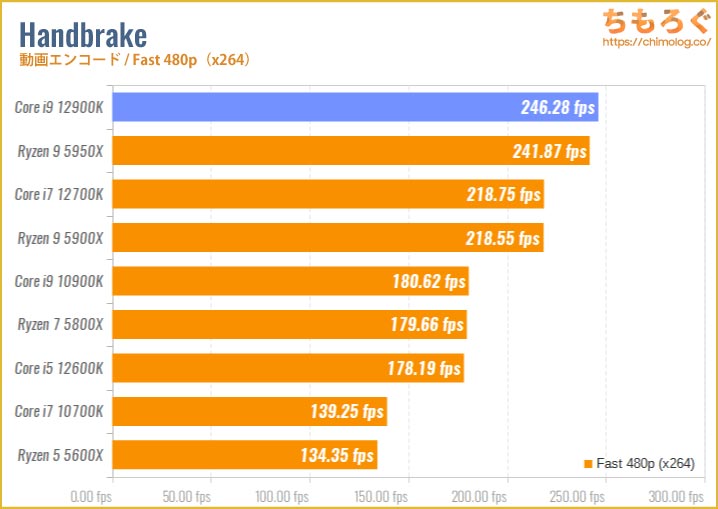

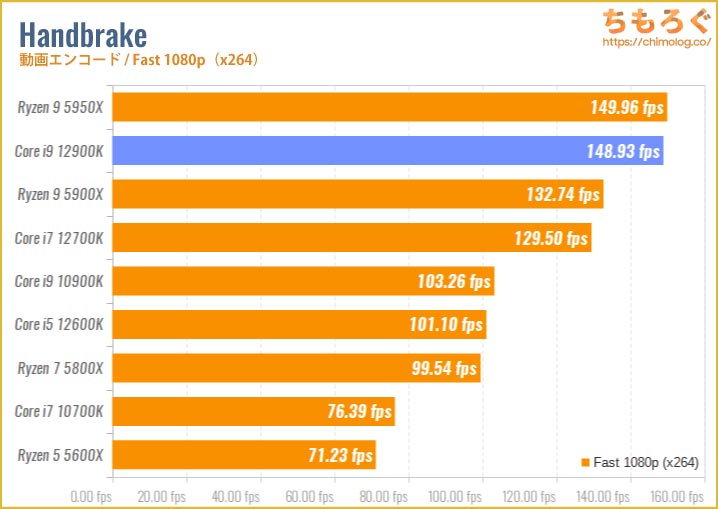

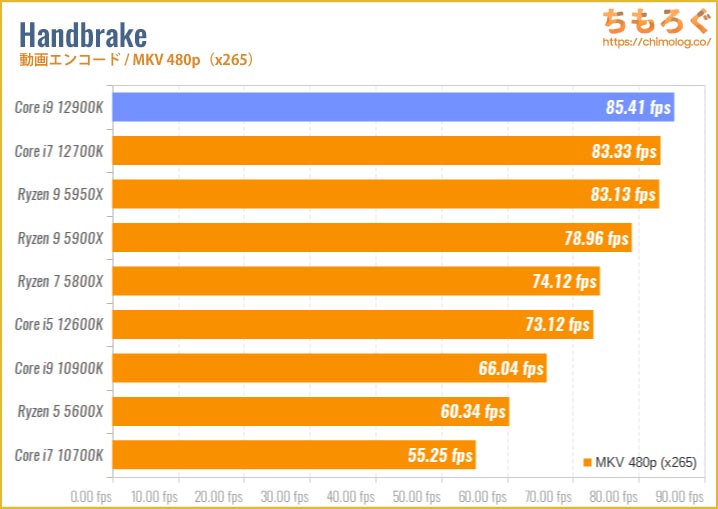

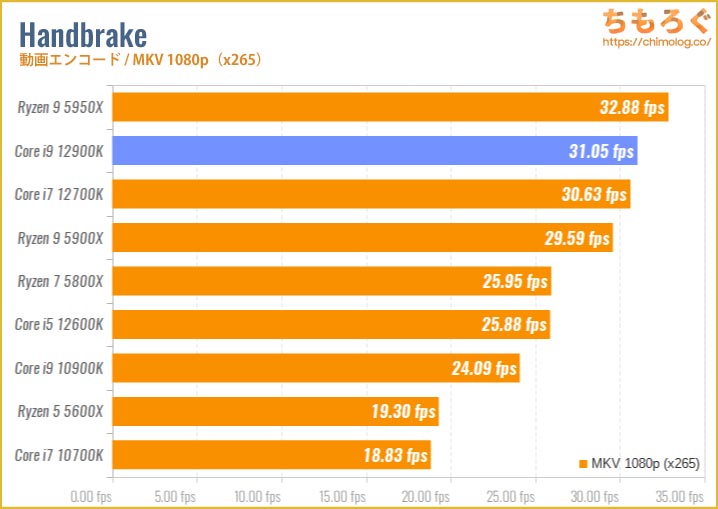

処理が軽い「Fast 480p」「Fast 1080p」プリセットはCore i9 12900KとRyzen 9 5950Xが拮抗します。

処理が非常に重たい「MKV 480p(x265)」プリセットではCore i9 12900Kがトップ、「MKV 1080p(x265)」プリセットだと、Ryzen 9 5950Xに届かない結果に。どうやらEコアが重たいx265処理と相性が悪いようです。

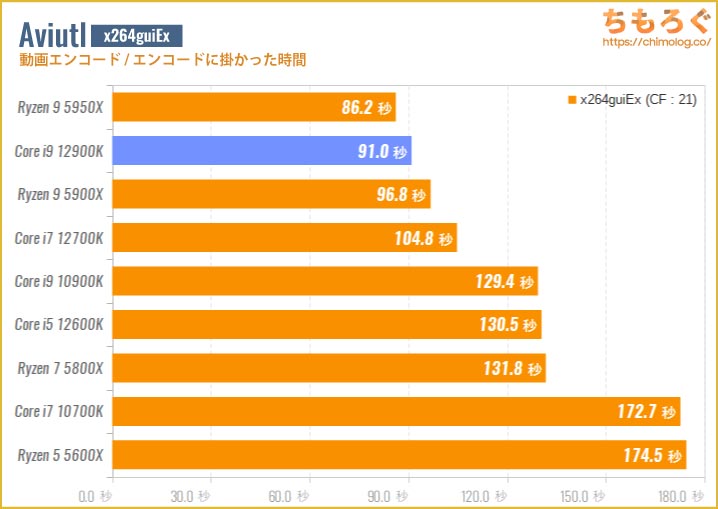

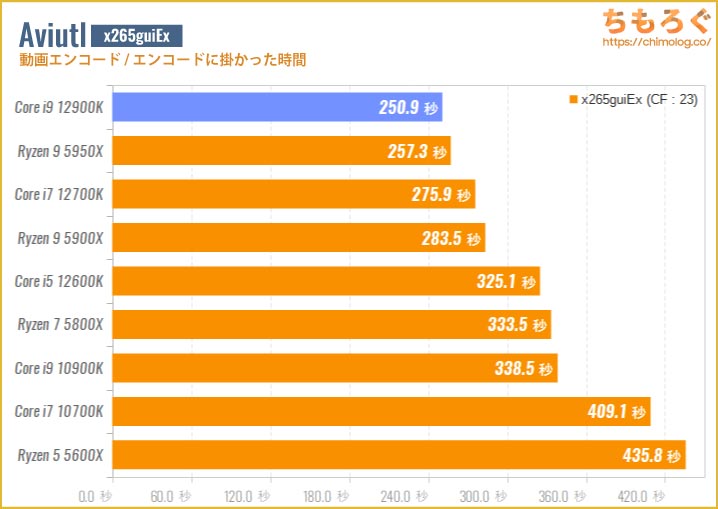

Aviutlにて、拡張プラグイン「x264guiEx」「x265guiEx」を使って動画エンコードをしました。処理が軽い「x264」だとRyzen 9 5950Xがトップですが、「x265」ではCore i9 12900Kが逆転します。

動画エンコード性能はRyzen 9 5950Xとおおむね互角の性能です。2.5万円の価格差にも関わらず、Core i9 12900Kは非常に高いエンコード性能を見せてくれます。同じ価格帯のRyzen 9 5900Xは勝負になってないですね。

・・・なぜ16コア24スレッド(8/16 + 8/8)で、純粋な16コア32スレッドと拮抗するほどの性能を叩き出せるのか。一応ざっくりとした説明をしておきます。

Cinebenchや動画エンコードなど、シンプルに物量が求められるタスクにおいて、Alder Lakeの以下の設計は特に効果的です。

- Pコア側:FADD演算器を2つ追加(旧世代のSkylake系列には無い)

- Eコア側:256 bit幅のAVX演算に対応(旧世代のAtomコアには無い)

上記以外にも様々な設計改良を行い、同じクロック内で同時に実行できる処理が大幅に増えています。加えて、Core i9 12900Kは全コアに負荷がかかっても平気で4.9 ~ 5.0 GHz前後で動作できる高クロック耐性にも優れており、少ないコア数でZen3に迫る性能を発揮できます。

動画編集

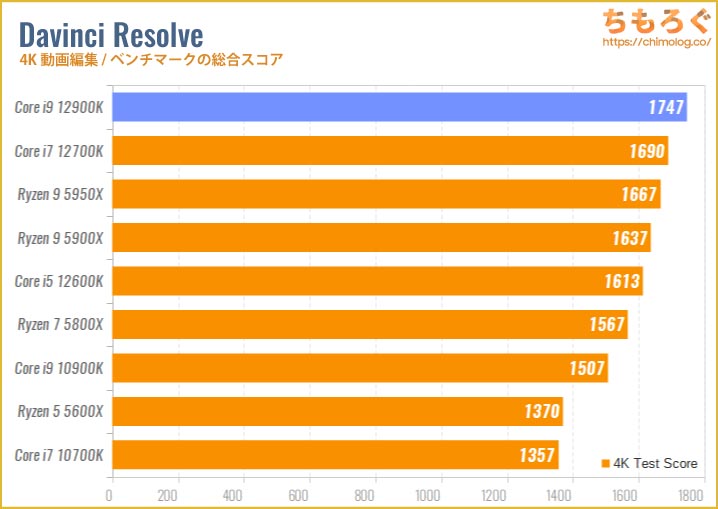

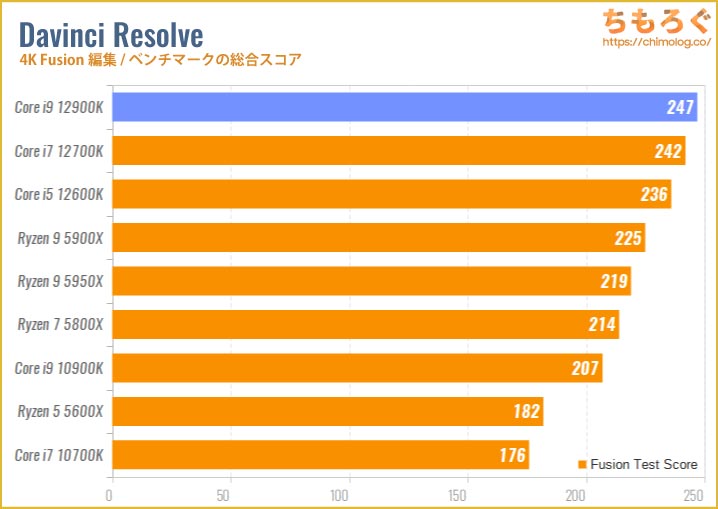

「Davinci Resolve」はフリー動画編集ソフトとして、Aviutlと並んで完成度の高いソフトです。カラーグレーディングやVFX合成などプロ仕様な機能に加え、PCスペックをフルに活用できる洗練された設計が大きな強み。

ちもろぐでは、Puget Systems社のベンチマークプリセットを使って、Davinci Resolve 17における動画編集のパフォーマンスを計測します。バッチ処理でDavinci Resolveを動かして、それぞれの処理にかかった時間からスコアを出す仕組みです。

| Davinci Resolve 17 / 4K動画編集 | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | Core i9 12900K | Core i9 10900K | Ryzen 9 5950X |

| Standard Overall Score | 1747/1000 | 1507/1000 | 1667/1000 |

| 4K Media Score | 143 | 118 | 147 |

| GPU Effects Score | 134 | 127 | 134 |

| Fusion Score | 247 | 207 | 219 |

「4K Test(4K動画編集)」の総合スコアは、Core i9 12900Kが1747点を記録。ライバルのRyzen 9 5950Xを約5%上回ります。

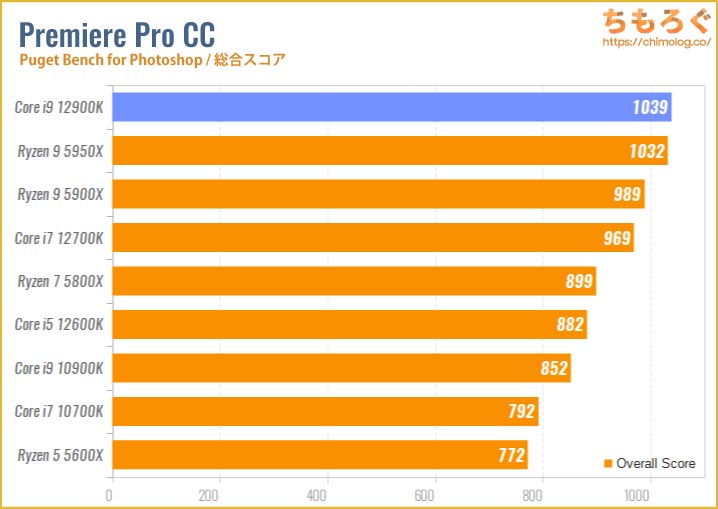

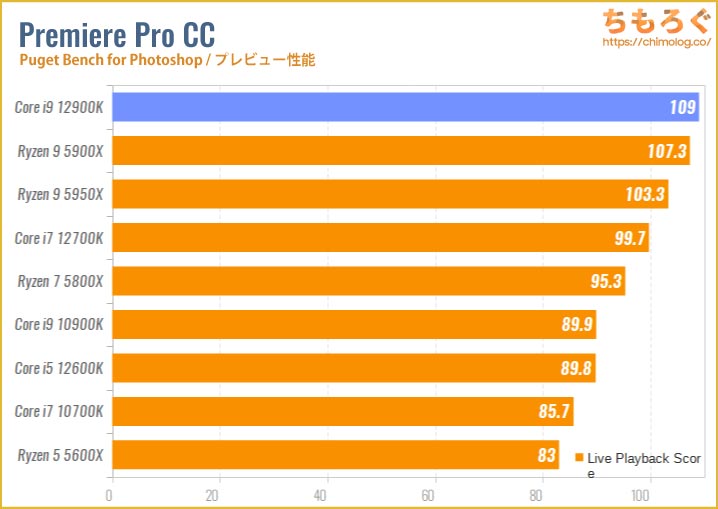

「Premiere Pro」は言わずもがな、超有名な動画編集ソフトです。Ryzenが登場した頃はマルチコアが効きづらい残念ソフトでしたが、2020年以降よりマルチコアが効きやすく最適化されています。

i9 12900Kの総合スコアは「1039点」で、Ryzen 9 5950Xと互角のスコア。プレビュー性能ではRyzen 9 5950Xを打ち負かしています。

圧縮と解凍

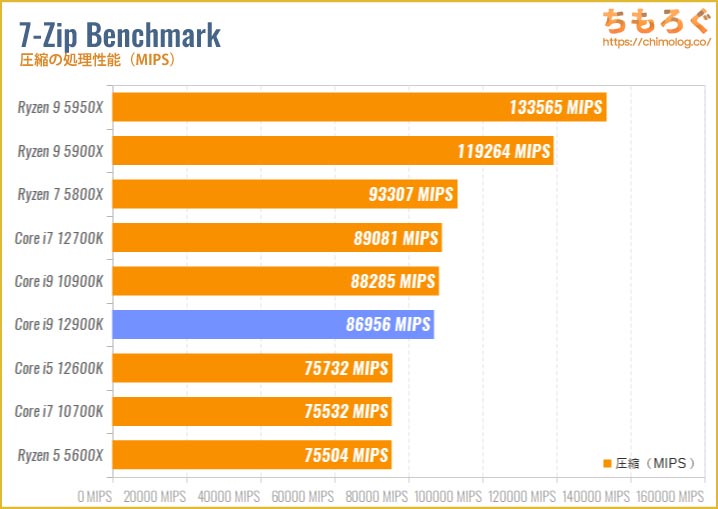

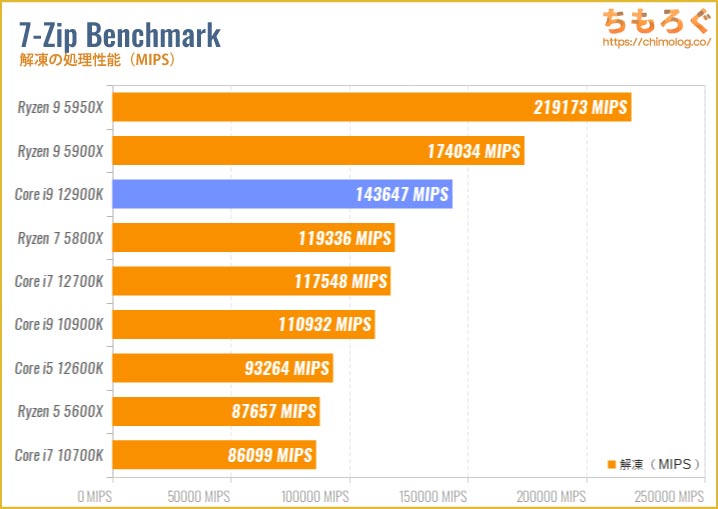

ファイルの圧縮と解凍のスピードを、有名なフリー解凍ソフト「7-Zip」を使って計測。付属のベンチマークツールで、圧縮と解凍のスピードを「MIPS」という単位で分かりやすく表示してくれます。

圧縮スピードは「86956 MIPS」で、Core i7 12700Kと大差なし。解凍スピードは「143647 MIPS」に伸びますが、5950Xどころか5900Xにすら届かないです。

スコアの傾向を見る限り、圧縮だとEコアの処理性能がほとんど効かないようです。解凍は圧縮よりEコアが効いているものの、Ryzenに追いつけません。

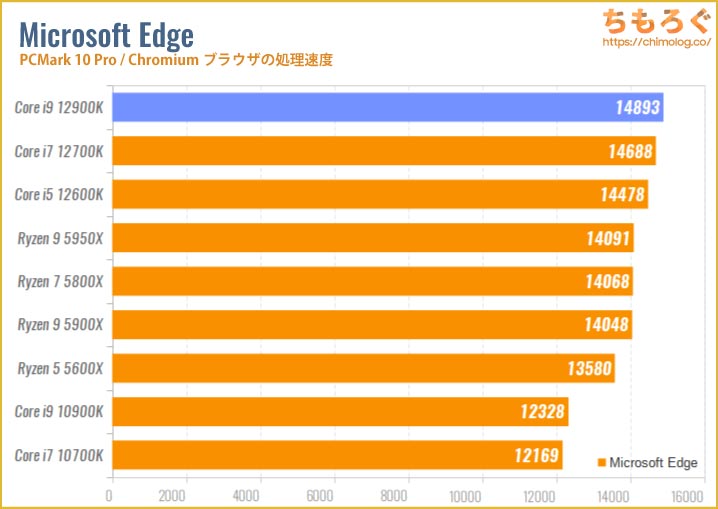

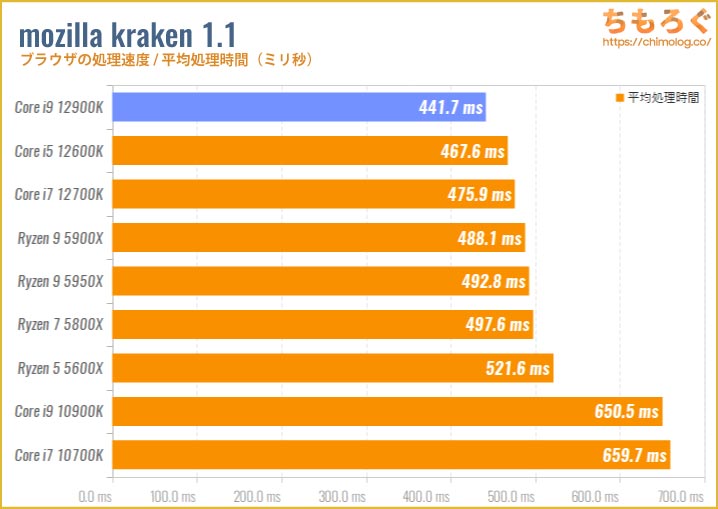

ブラウザの処理速度

PCMark 10 Professional版の「Microsoft Edgeテスト」と、ブラウザ上で動作するベンチマーク「mozilla kraken 1.1」を使って、CPUのブラウザ処理性能をテストします。

Edgeブラウザ(Chromium)の処理速度は、Core i9 12900Kが最強です。シングルスレッド性能が効いています。

krakenテストもシングルスレッド性能が反映されやすいです。Core i9 12900Kは441.7 ミリ秒でテストを走破。ライバルのRyzen 9 5950Xは497.6 ミリ秒、ギリギリ500 ミリ秒を下回ります。

Alder Lake世代のブラウザ処理速度は、デスクトップ向けCPUとしては最強クラスです。モバイルSoCだとiPhone 12のApple A14 Bionicに迫る、もしくは並ぶ処理速度だったりします。

なお、mozilla krakenは1000 ミリ秒が大きな目標のひとつで、ここでテストしたCPUはすべて1000 ミリ秒を下回っています。つまり、どれを選んでも実用上はまったく問題ない性能です。

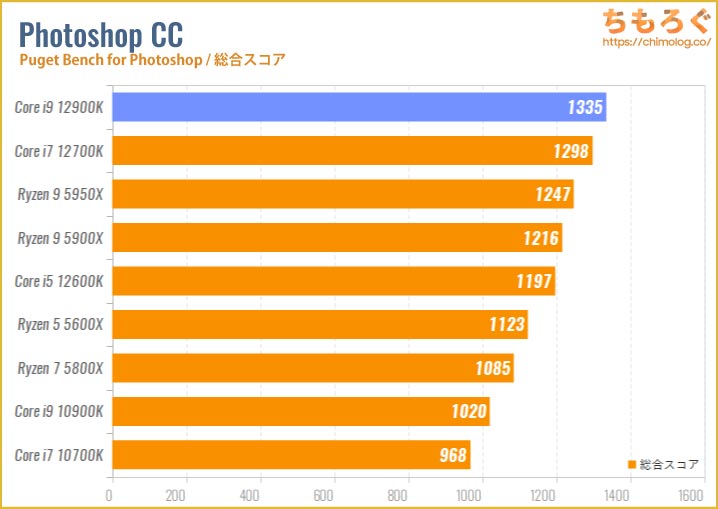

Photoshop CC

写真編集の定番ソフト「Adobe Photoshop CC」の処理速度をテストします。Puget Systems社のプリセットを用いて、Photoshopを実際に動かして、各処理にかかった時間からスコアを算出する仕組みです。

| Photoshop CC 2021 1800万画素の写真編集 | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | Core i9 12900K | Ryzen 9 5950X | Core i9 10900K |

| 総合スコア | 1335 /1000 | 1247 /1000 | 1020 /1000 |

| GPUスコア | 141.1 | 145.5 | 114.4 |

| 一般処理のスコア | 113.1 | 112.2 | 92.7 |

| フィルタ系のスコア | 153.9 | 137.2 | 111.2 |

Core i9 12900KのPhotoshop総合スコアは「1335点」です。比較したCPUの中でもっとも高いPhotoshop性能です。

Core i5 12600KやCore i7 12700Kと同じく、Core i9 12900KもPhotoshopにおすすめなCPUです。

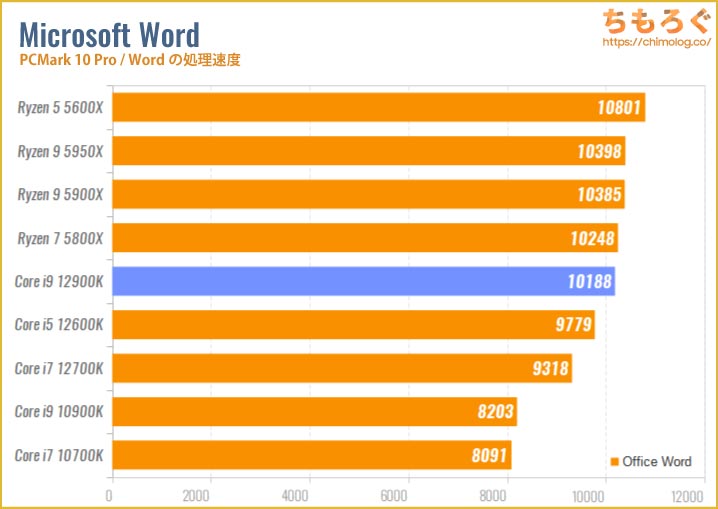

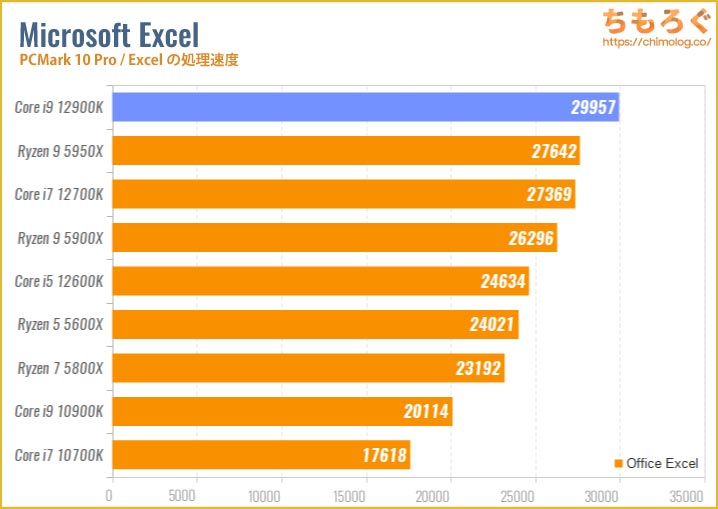

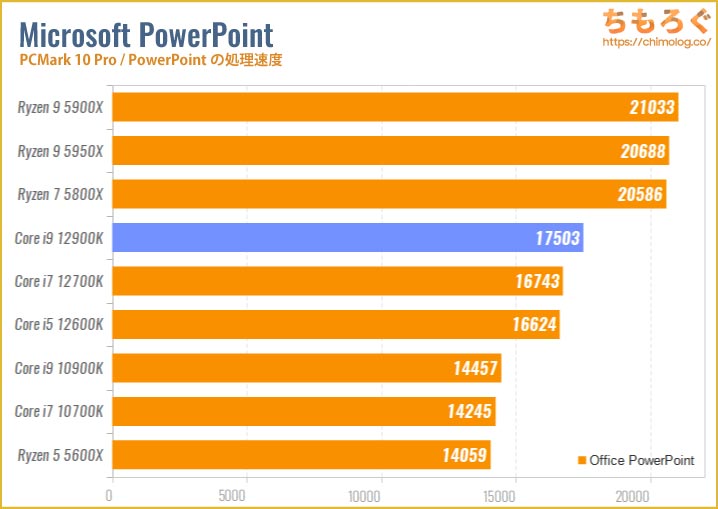

Microsoft Office

パソコンの一般的なワークロードといえば、Microsoftの「Office」ソフトが代表例です。しかし、Microsoft Officeにベンチマークモードはありませんので、ちもろぐでは「PCMark 10 Professional版」を使います。

単なる再現テストではなく、PCMark 10が実際にMicrosoft Office(Word / Excel / PowerPoint)を動かして、各処理にかかった時間からスコアを算出します。

以前レビューしたCore i5 12600KやCore i7 12700Kと同様の傾向です。Wordはイマイチ性能を発揮せず、Excelだと最強クラスの性能、PowerPointはなぜか8コア以上のRyzen 5000シリーズに大きく差を付けられます。

性能の傾向がばらついていますが、スコア自体は非常に高く、Core i9 12900Kのオフィスワーク処理性能はおおむね優秀です。

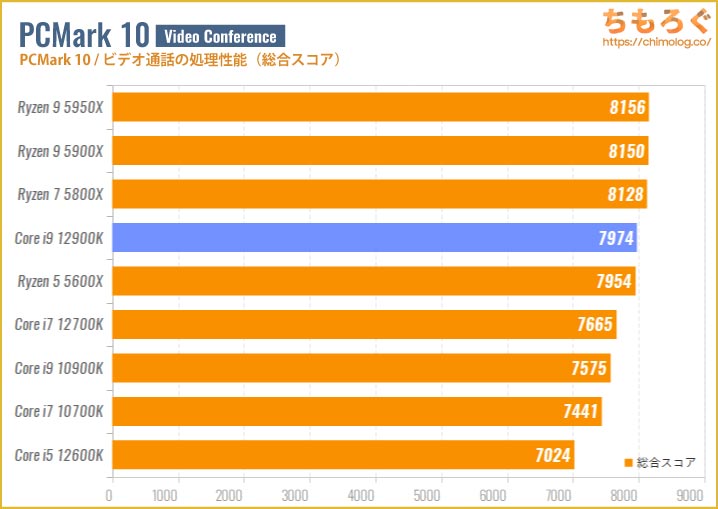

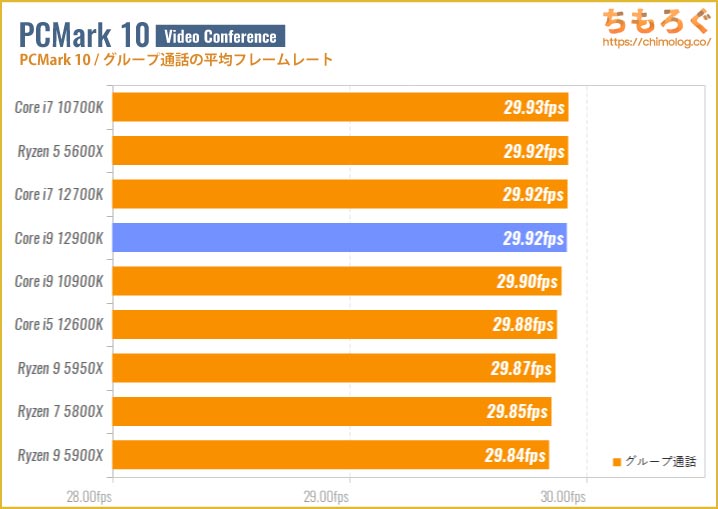

ビデオチャット(VC)の処理性能

コロナウイルスの流行によって、テレワーク(在宅勤務)の導入が進み、ビデオ通話(VC)ソフトも出番が増えています。

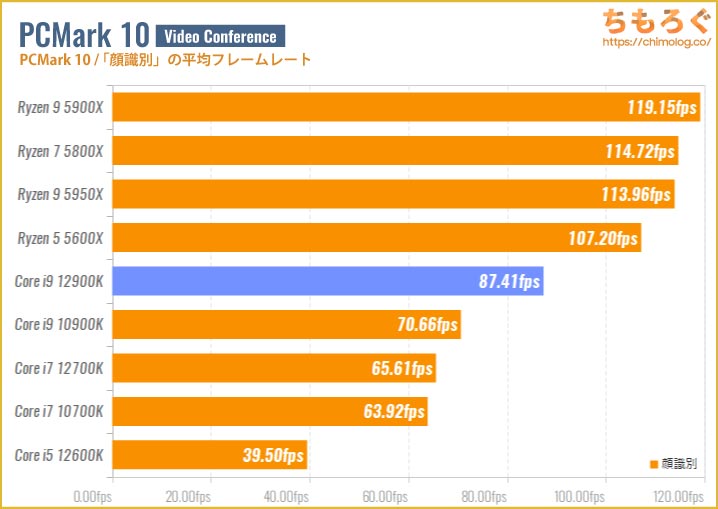

検証は「PCMark 10」のビデオ会議テストを使います。ビデオ通話のフレームレート、顔認識の処理速度、エンコード(アバター着用など)の処理速度から、ビデオ通話の性能をスコア化します。

ビデオ通話テストはi9 12900Kの性能の割には振るわない結果です。特に「顔識別」のCPUフレームレートはRyzen 5 5600Xにすら届いておらず、処理が最適化されていない様子が伺えます。

「IPC」でCPUの真の進化をチェック

最後は「IPC(クロックあたりの処理性能)」をテストします。IPCが高いとは、つまるところ「同じクロックなのに性能が高い」わけですから、CPUのクロック周波数を固定してベンチマークを行えばある程度は明らかにできます。

方法はシンプルで、クロック周波数を3.5 GHzに固定してCinebench R15をシングルスレッドモードで実行するだけ。

Cinebench R15 / シングルスレッド性能@3.5 GHz

これでIPCの違いをキレイに抽出できます。グラフを見ての通り、Core i9 12900KもといAlder Lake世代はIntel Core史上最高のIPCを達成し、Zen3世代のIPCを上回ります。

2世代前のComet Lakeと比較して約28%、前任者のRocket Lake比で約14%のIPC改善です。

Comet LakeからRocket LakeでZen2を超え、Rocket LakeからAlder LakeでついにZen3超え。息抜きを挟まず2回連続で設計変更を行ったインテルですが、着実に性能を改善しており、今後のRaptor Lake世代やMeteor Lake世代も期待が持てます。

とはいえ、第5世代Ryzen(Zen4)では約29%のIPC改善が予想されているため、IPC競争はまだイタチごっこが続く可能性も高いです。両陣営にとっては苦しい展開かもしれませんが、消費者にとっては歓迎すべき状況です。競争は大事です。

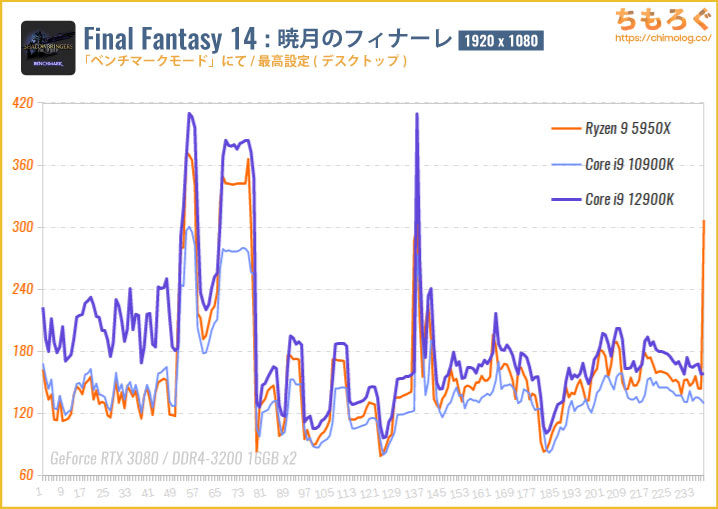

Core i9 12900Kのゲーミング性能

ゲームで100 fpsを軽く超えるハイフレームレートを出すなら、グラフィックボードの性能が重要です。と同時に、グラフィックボードが高性能であればあるほど・・・CPUの性能も影響が大きくなります。

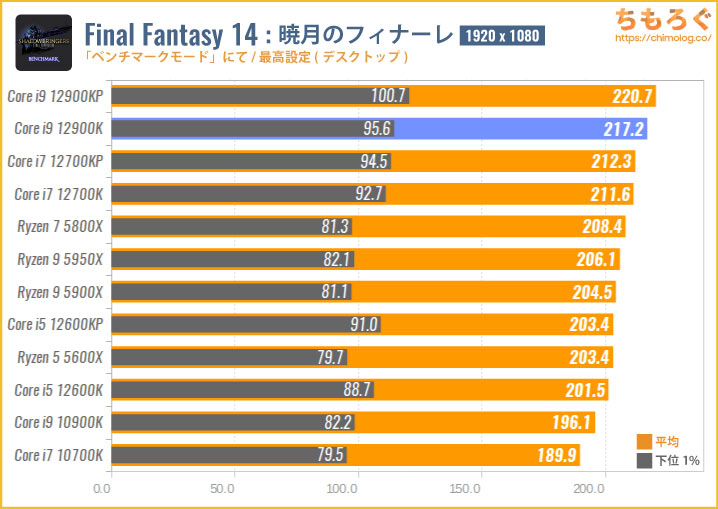

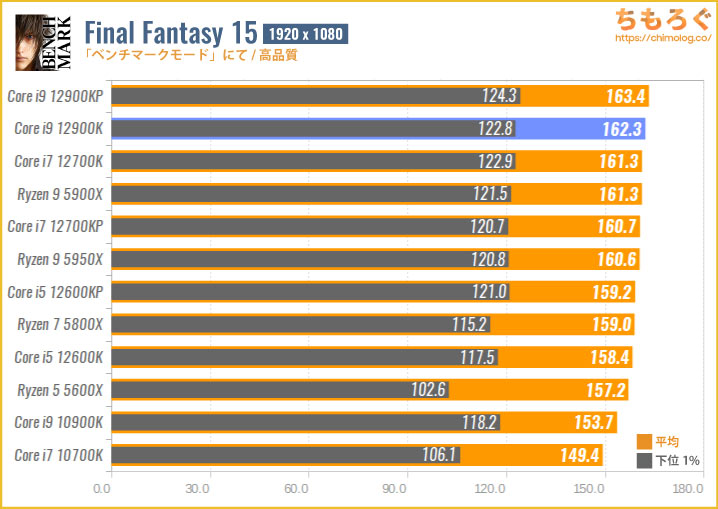

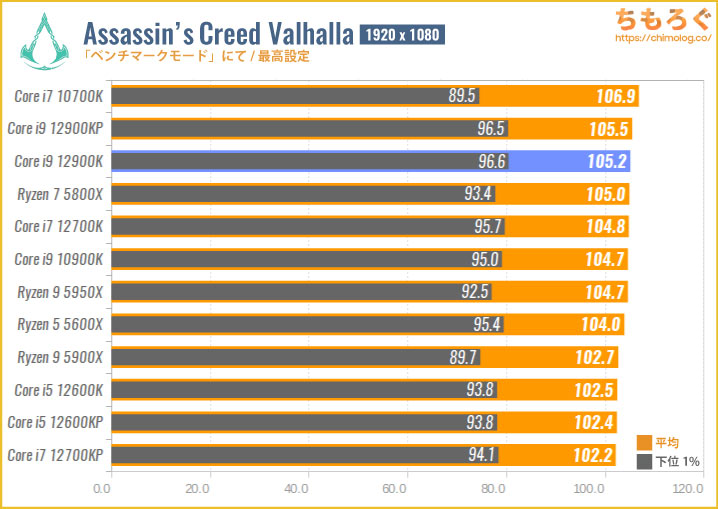

ゲーマー向けグラフィックボードで、ほぼ最強の近い性能を持つ「RTX 3080」を使って、FF14ベンチマークのフレームレートを測定した結果です。

グラフを見ての通り、同じグラボなのに性能に差が出るのが分かります。これが「CPUボトルネック」と呼ばれる現象です。

基本的にゲーミング性能は適度なコア数(6~8コア)と、シングルスレッド性能の高さに相関性があるため、高性能コアが8個かつ最強のシングルスレッド性能を持つCore i9 12900Kのゲーミング性能は非常に期待できます。

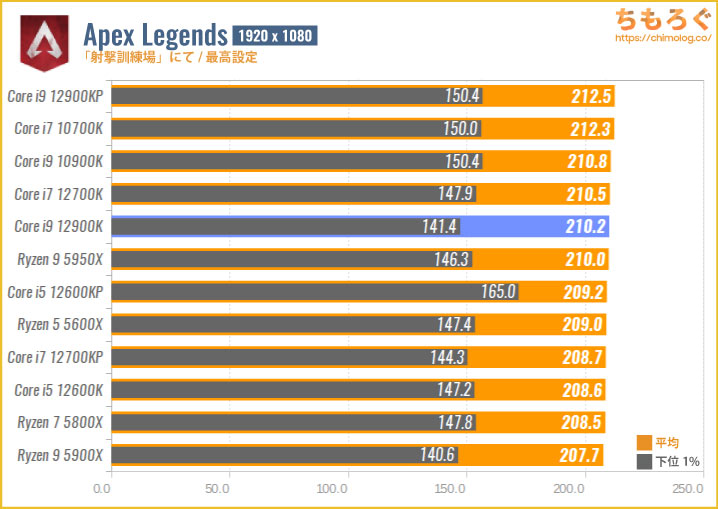

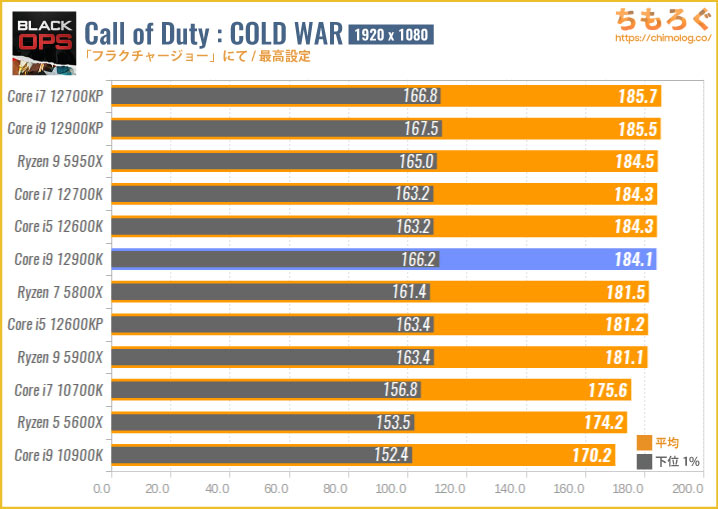

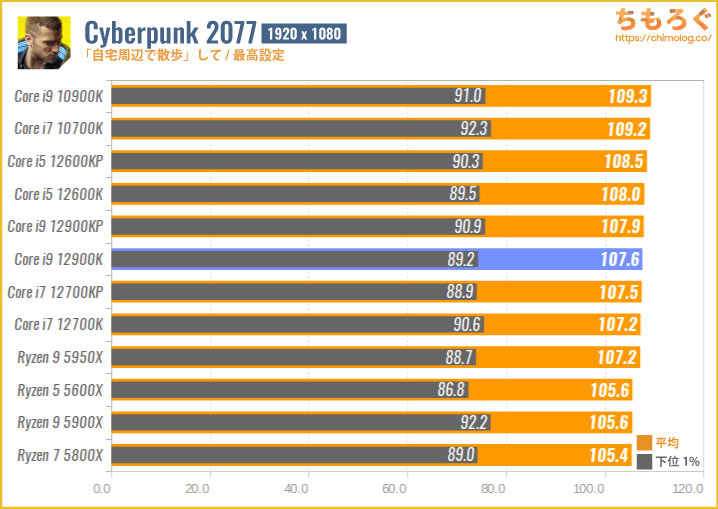

- Apex Legends

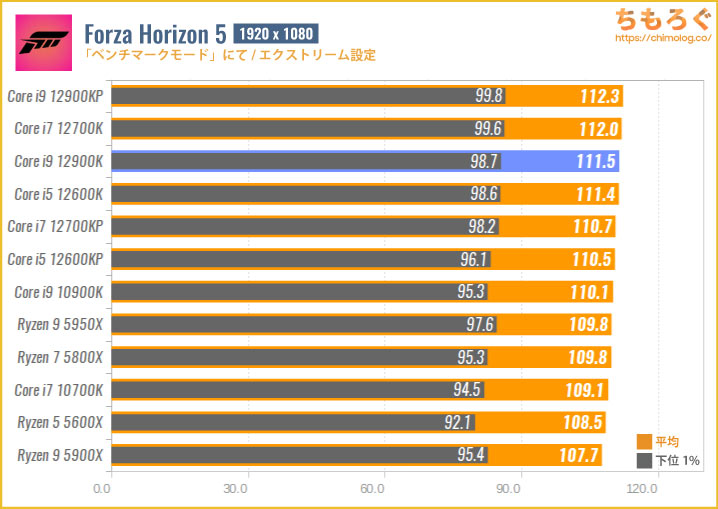

- Forza Horizon 5

以上2つの最新AAAタイトルを追加しました。

- Microsoft Flight Simulator 2020

一方で、MSFS2020を検証タイトルから外しました。アップデートの影響で過去のデータと整合性がまったく取れない上に、同じセーブデータを使ってもデータのばらつきが非常に大きく、(わずかな性能差を重視する)CPUの比較検証には不適切です。

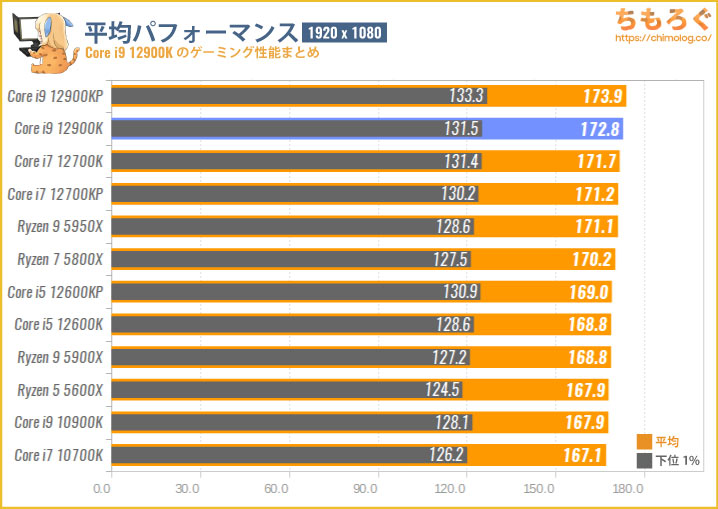

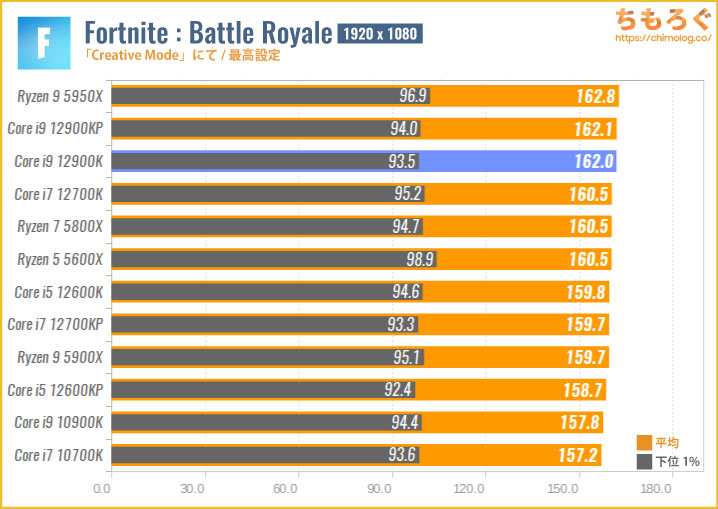

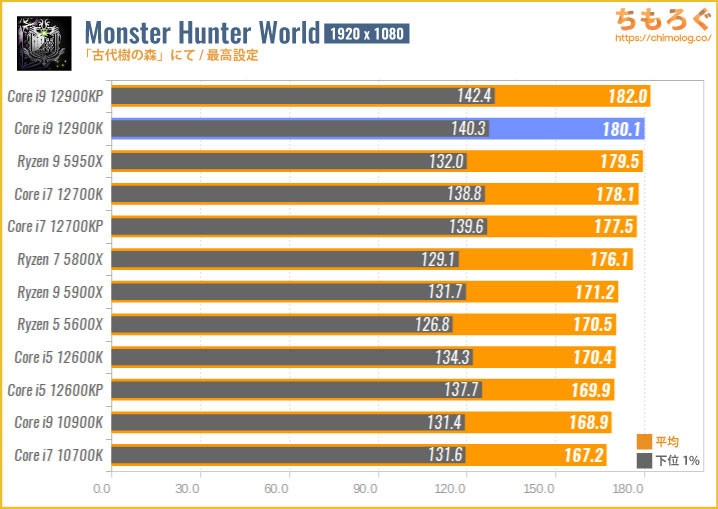

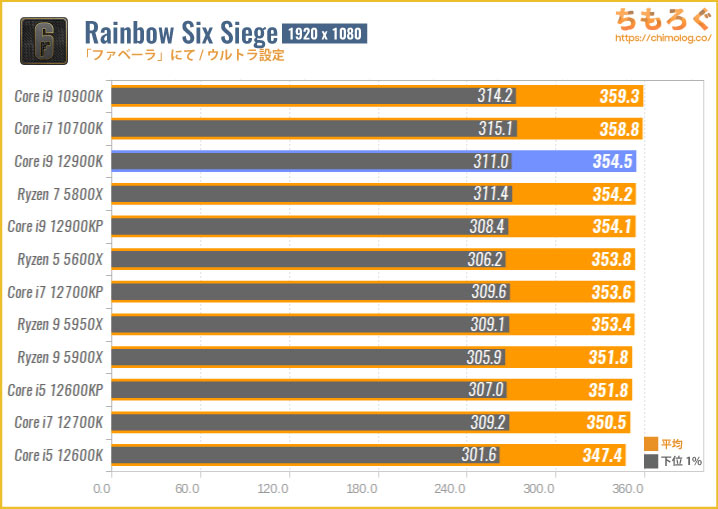

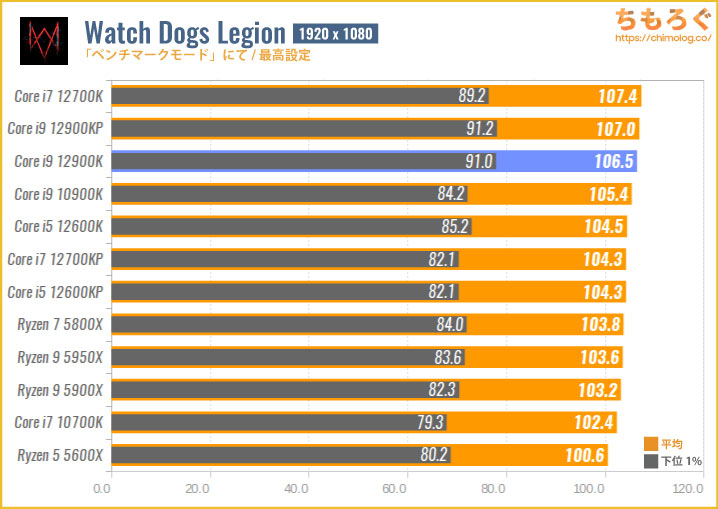

フルHDゲーミング(11個)のテスト結果

ひとつずつグラフを掲載するとムダに長文になるので、テストした結果を以下のスライドにまとめました。

Core i9 12900KのEコアを無力化したデータも参考程度に掲載しました(Core i9 12900KPがEコアなし)。

テストした11個のゲーム中、8個のゲームでトップクラス、残り3つのゲームでほぼ互角の性能です。検証したほとんどのゲームでCore i9 12900KはRyzen 9 5950Xと互角か、5950X以上のゲーミング性能を発揮します。

平均パフォーマンス

測定した11個のデータを平均パフォーマンスとしてまとめました。

Core i9 12900Kの平均ゲーミング性能は、i7 12700Kを超えて最強です。性能差そのものは・・・データを見ての通り非常に微々たるものなので、ゲームのためにi9 12900Kを選ぶメリットは少ないですが、「i9 12900Kがゲーム最強」なのは事実です。

消費電力とCPU温度

※写真は過去記事より使い回しです

ちもろぐのCPUレビューでは、電力ロガー機能が付いた電源ユニットを2台使って、CPU単体の消費電力を実際に測定します。

| テスト環境 | ||

|---|---|---|

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | ||

| 850 W(80+ Gold)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | ||

電源ユニットを2台に分けて電力供給を分割しているため、CPUに電力供給している電源ユニットの計測値(+12V Power)を見れば、CPU本体の消費電力が明らかになる仕組みです。

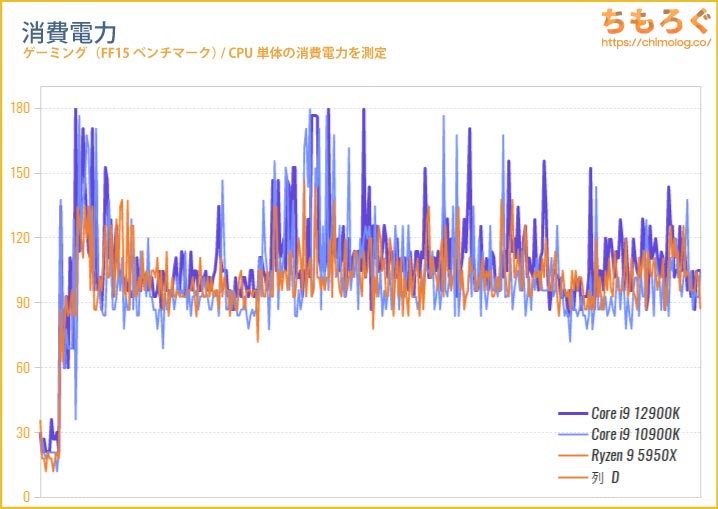

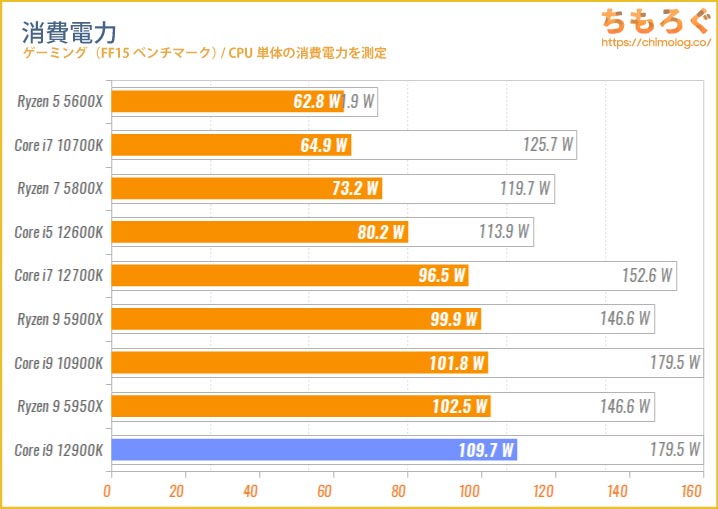

ゲーミング時の消費電力

比較的、CPU負荷が大きいFF15ベンチマークを実行中に、消費電力を測定した結果です。

Core i9 12900Kの消費電力は平均でおよそ110 Wと、かなりの電力食いです。ライバルのRyzen 9 5950Xも平均で100 W台を消費しており、どちらもゲーミング用途だと省エネではありません。

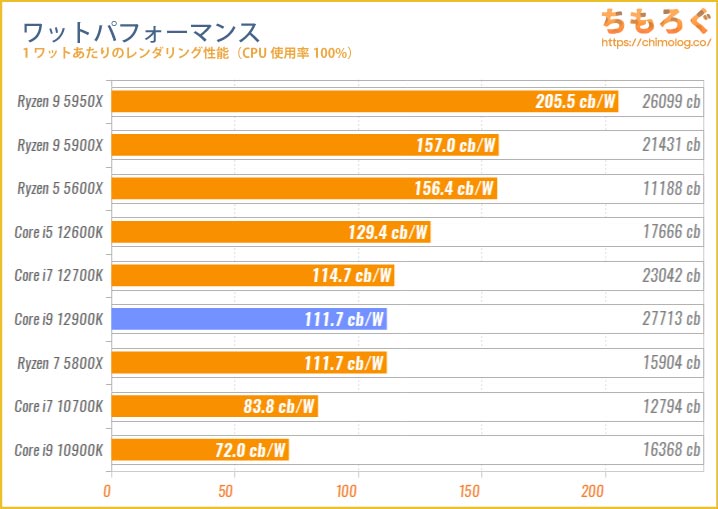

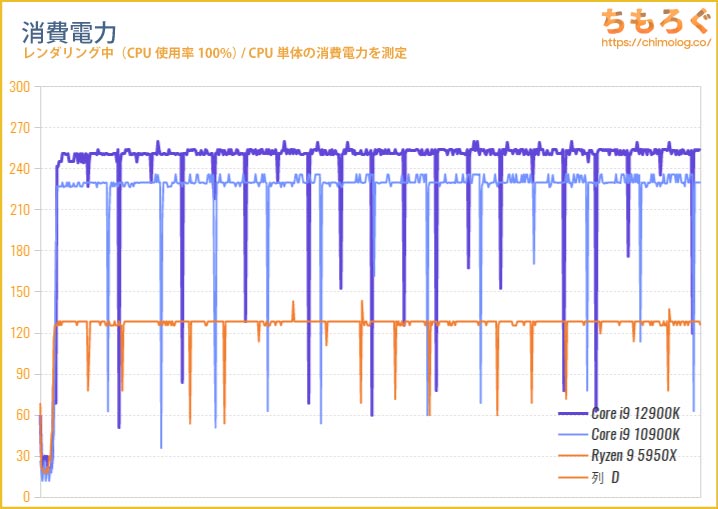

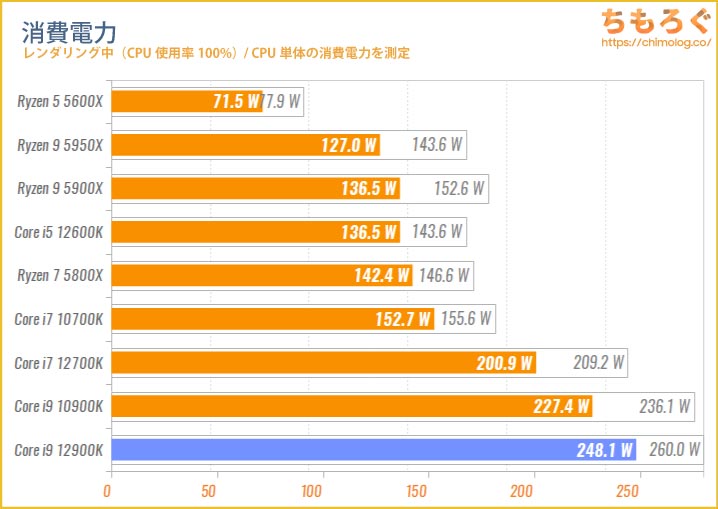

消費電力とワットパフォーマンス

Cinebench R23のストレステストを使って、CPU使用率を100%に維持します。

ストレステストの結果、Core i9 12900Kの消費電力は平均248 Wとエンスー向けのCPU並に電力を消費します。一方、Ryzen 9 5950Xは平均127 Wにとどまります。Core i9 12900Kは5950Xと互角の性能を出すために、約2倍の電力を使っています。

250 Wもの消費電力でも、ワットパフォーマンスは確実に改善しています。

- Core i9 12900K:Core i9 10900K = 約1.55倍

- Core i9 12900K:Ryzen 9 5900X = 約0.71倍

- Core i9 12900K:Ryzen 9 5950X = 約0.54倍

黒歴史のCore i9 11900Kは見なかったことにするとして・・・、2世代前のCore i9 10900Kに対して1.55倍も電力効率が良いです。しかし、ライバルのRyzen 9 5950Xと比較すると、ほぼ半分程度のワッパしかありません。

なぜ、Alder Lake世代の中でi9 12900Kのワットパフォーマンスが際立って悪いのか。理由について後ほど検証します(→ 参考:i9 12900Kのワットパフォーマンスを改善してみよう)。

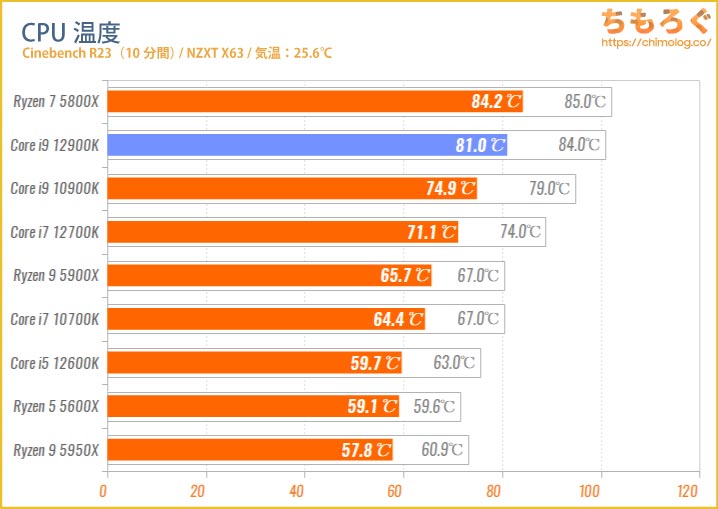

CPU温度

Cinebench R23のストレステスト(10分間)を実行中に、CPU温度を記録します。

Core i9 12900KのCPU温度は意外と扱いやすいです。消費電力250 Wもの熱を放っておきながら、ごく普通の280 mm簡易水冷ユニットで平均81℃(最大84℃)に抑えられています。爆熱と聞いていたので拍子抜けです。

- ヒートスプレッダーの面積と厚みが従来世代より大きい

- チップ(ダイ)の厚みを従来世代よりさらに薄型化

- Ryzen 5000(Zen3)よりチップの面積が大きい

以前のAlder Lakeレビュー(i5 12600K / i7 12700K)で説明してきたように、Alder Lake世代は冷えやすいように設計上の工夫が施されています。チップ(ダイ)の面積、ヒートスプレッダーの面積が広いので、消費電力の割に冷やしやすいです。

オーバークロックと低電圧化を検証

オーバークロックで一応は伸びる性能

コア負荷別のクロック設定(By Core Usage)と、クロック周波数別のコア電圧(V/F Curve OC)を併用して、Core i9 12900Kのオーバークロックを軽く検証しました。

| クロック設定 | LLC | VFカーブ | 温度 | 消費電力 | シングル | マルチ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1コア:5.4 GHz 8コア:5.1 GHz Eコア:4.0 GHz | Lv3 | #6 -0.065V #7 +0.010V | 91.0 ℃ | 304.8 W | 2104 | 28723 |

| 1コア:5.3 GHz 8コア:5.1 GHz Eコア:4.0 GHz | Lv3 | #6 -0.050V | 91.0 ℃ | 306.2 W | 2066 | 28811 |

| Auto | Auto | Auto | 81.0 ℃ | 247.8 W | 2011 | 27713 |

今回レビューに使用したi9 12900Kだと、シングルスレッドは5.4 GHzまで、マルチスレッド時は5.1 GHzまでCinebench R23で動作確認がとれました。

マルチスレッド時のクロックは普通の個体だと5.1 GHzが現実的なラインで、5.2 GHz以上は良個体とより強力な冷却システム(360 ~ 420 mm簡易水冷ユニットやカスタム水冷など)が必要かもしれません。

シングルスレッドの方は比較的余裕があり、5.4 GHz前後なら狙いやすいです。5.4 GHz時のシングルスレッド性能は2100 cbに達し、Ryzen 9 5950Xより約27%も高い凄まじいスコアです。

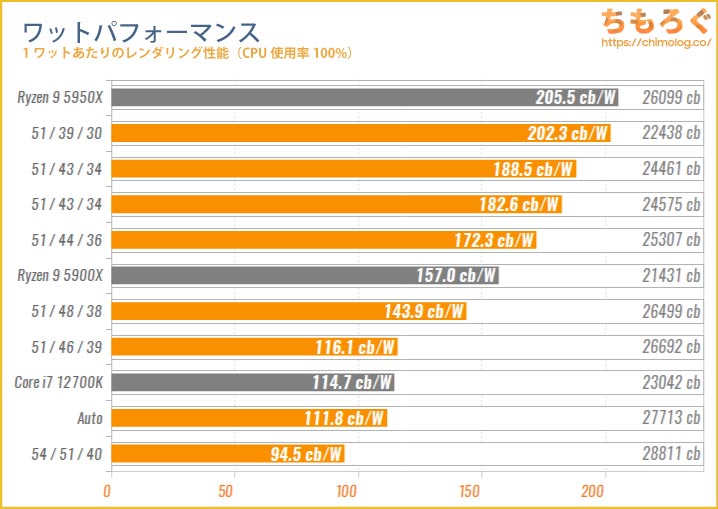

低電圧化すると高効率(デフォ設定は盛りすぎ)

| CPU | i9 12900K | i7 12700K | i5 12600K |

|---|---|---|---|

| MTP | 241 W | 190 W | 150 W |

| TDP | 125 W | 125 W | 125 W |

マザーボードによって若干の違いはありますが、一応インテルがCore i9 12900Kに設定したブースト時の最大消費電力(MTP)は241 Wです。

インテルがTDP(125 W)の2倍近い値をMTPに設定した理由は、おそらくRyzen 9 5950Xと互角のベンチマーク結果を出してもらうため。しかし、241 Wも使ってしまうと、せっかく改善された電力効率も水の泡・・・。

というわけで、コア負荷別のクロック設定(By Core Usage)と、クロック周波数別のコア電圧(V/F Curve OC)を併用して低電圧化を試してみます。

2つの設定を使った低電圧化が面倒くさい方は、マザーボードのパワーリミット(PL設定)に任意の消費電力を入力して自動おまかせで試してください(※この方法が一番ラクで安全です)。

| クロック | キャッシュ | LLC | 温度 | 消費電力 | シングル | マルチ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 54 / 51 / 40 | Auto | Lv3 | 91.0 ℃ | 304.8 W | 2104 | 28811 |

| Auto | Auto | Auto | 81.0 ℃ | 247.8 W | 2011 | 27713 |

| 51 / 46 / 39 | Auto | Lv2 | 74.0 ℃ | 230.0 W | 1968 | 26692 |

| 51 / 48 / 38 | Auto | Lv2 | 64.0 ℃ | 184.1 W | 1966 | 26499 |

| 51 / 44 / 36 | Auto | Lv2 | 57.0 ℃ | 146.9 W | – | 25307 |

| 51 / 43 / 34 | 35 | Lv2 | 52.0 ℃ | 134.6 W | – | 24575 |

| 51 / 43 / 34 | 34 | Lv2 | 52.0 ℃ | 129.8 W | – | 24461 |

| 51 / 39 / 30 | 30 | Lv2 | 47.0 ℃ | 110.9 W | 1967 | 22438 |

検証結果を表にまとめました。

消費電力が大きく下がっても、性能の低下はおだやかです。下から2番目の約130 Wを消費する設定ですら、マルチスレッド性能は約24500点です。わずか130 Wで、i7 12700K(200 W前後)を軽く上回る性能を出せます。

消費電力1ワットあたりの性能(ワットパフォーマンス)を比較すると、消費電力を下げれば下げるほどワットパフォーマンスが伸びていくのが分かります。

消費電力を180 Wまで下げると、おおむねRyzen 9 5900X相当のワットパフォーマンス。さらに110 Wまで下げると、ようやくRyzen 9 5950Xと互角のワットパフォーマンスです。

しかし、110 W時のマルチスレッド性能はRyzen 9 5950X比較で約13%ほど劣っており、Ryzen 9 5950Xの圧倒的な効率の良さをあらためて確認する形に・・・。

Alder Lake世代の電力効率は間違いなくCoreシリーズ史上最高の水準に改善されているものの、依然として12コア~16コアを搭載するZen3世代に対しては一歩引いた位置です。

5950Xは数の暴力(Zen3コアを8個 x2 = 16個も搭載)でとんでもない電力効率を実現します。逆の見方をすると、Alder Lake側も面積あたりの性能が高い「Eコア(Gracemont)」の搭載数を盛れば、電力効率で勝てる可能性がありそうです。

まとめ:過去最高のCore i9ですが5950Xは相手が悪い

「Core i9 12900K」のデメリットと弱点

- ワッパはRyzen 9 5900Xに劣る

- 付属クーラーなし

- 限定的なオーバークロック

- CPUクーラーの互換性(LGA 1700)

- 消費電力の初期設定値が高すぎる

- 並の空冷クーラーだと初期設定は冷やせない

- 玄人向けです

「Core i9 12900K」のメリットと強み

- 最強のシングルスレッド性能

- 最強のゲーミング性能

- マルチスレッド性能(5950Xに肉薄)

- 汎用性の高いCPU性能

- 前世代より改善されたワッパ

- PCIe 5.0と4.0をサポート

- DDR5メモリに対応

- 内蔵GPU「Xe Graphics」搭載

- 「Intel 10 nm」プロセス採用

- 単純なコスパは優秀

Core i9 10900Kやi9 11900Kら前任者たちと比較して、i9 12900Kは過去最高のCore i9です。シングルスレッド性能は最強、ゲーミング性能も最強、マルチスレッド性能も(250 W使う前提で)なんとかRyzen 9 5950Xに匹敵。

各種ベンチマークを見る限り、明らかにi9 12900Kはかつてないほど完成度の高いCore i9です。悪夢のようなi9 11900Kとはまったくの別物に仕上がっていて、個人的に満足度の高いCPUだったりします。

しかし客観的に見て、250 Wも使ってようやくRyzen 9 5950Xに肉薄する性能のCPUを、高く評価するのは無理があります。ほぼ1年前に発売されたRyzen 9 5950Xは消費電力130 Wで、i9 12900Kと同じか上回る性能を提供します。

というわけで、ちもろぐの評価は「Aランク」で決まりです。約7.5~7.9万円の割には、かなりぶっ飛んだ性能を見せるのでもっと高評価にしたいですが、ふと消費電力を見ると「250 W!?」と我に返る・・・そんなCPUです。

逆に、自作PC経験のある中上級者にとっては楽しめるCPUでしょう。現行のAlder Lakeラインナップで一番遊べるCPUがi9 12900Kです。

以上「Core i9 12900Kベンチマークレビュー:青色と赤色の16コアどちらを選ぶ?」でした。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

インテルはずっとチックタックで進んでますが、いつもタックで本領発揮しているので12世代は様子見が正解かと

DDR5のメモリコントローラがまだ未成熟みたいですしね

チックタックなんてとっくに壊れてるでしょう。

第5世代~第11世代はずっと14nmで「チック」相当の変化はなし

第7~第10世代はSkylakeアーキテクチャの小手先変更で「タック」もなし

第12世代は10nm化チック+IPC+15%タックが同時。

しかも第10世代→第12世代の1年間のIPC向上は

チックタック全盛期の3回分のチック(6年分)に相当する急激な性能向上。

第13世代を待ってたと思ったら、そこから1年たたずに

第14世代が7nm化&Foverosのチック+RedwoodCove/Crestmontのタックを

同時に実現してやってくる。

AMD RyzenとApple M1というライバルを得て開発速度にブーストがかかった現在、

「性能上昇がひと段落する買い時」なんて今後数年こないし、

その数年を待ってたら高いPCがスマホに負けるまで置いて行かれる時代ですから……

Alder lakeユーザーの間ではさんざん言われてたけど、PLのチューニングさえ適切なら、5950Xを除いて必ず価格・絶対性能・ワッパの3面でZen3より優れてるオプションが存在する、というのが確かめられてはいたんだよな。

5950X ⇔ (対応なし)

5900X < 12900K

5800X < 12700K/12600K

5600X < 12400

という関係。クロックがが伸ばしやすいので爆熱覚悟で5950Xに追いつくオプションが用意されているというだけ。

Kモデルのデフォルト設定がOC寄りのチューニングなだけで、アーキテクチャとしてはZen3より効率的にも優れている、というのが妥当な評価だとは思う。YoutubeやPCMarkなどの中軽量ベンチマークでは、Zen3のCCDx2の半分程度の消費電力で動作する。ダイ面積すらもCezanneと比較すると大きいとは言えない。

>第12世代が本気を出すために必要とされるWindows 11自体は、実は補助輪に過ぎません。

>「このタスクは高性能コアに当てたほうが良いかも?」といったヒントを示すだけで、

>実際にタスクの割り当てを行うのはCPU内部のThread Directorコントローラーです。

12600K/12700K のレビューでも同じことが書かれていますが、この部分大間違いですよ。

CPU内のITDはあくまでOSに助言をするだけで、タスクの割り当てはOSがします。

CPUがタスクの割り当てをするなら、これまでOSの役目は何だったのか?

ということになりますよ。

12900KのMTPをRyzen9のPPTと同じ142Wにした場合、どれくらいの性能になりますか?

使える電力を制限すると12900Kは使えない子になってしまう様な...

12900K TDP(=PBP) = 125W , MTP=241W

5900X/5950X TDP=105W , PPT=142W

本文に書いてある。cinebench r23基準で

5950X@127W = 12900K@180W

5900X@127W? = 12900K@約100W

Core i9-12900K 電圧下げ設定

[51/48/38] = 184.1 W = 64.0 ℃ CBr23 シングル1966 マルチ26499

[51/44/36] = 146.9 W = 57.0 ℃ CBr23 シングル1966 マルチ25307

[51/43/34] = 134.6 W = 52.0 ℃ CBr23 シングル1966 マルチ24575

(参考)

Ryzen 9 5950X 1640 / 26099

Ryzen 9 5900X 1631 / 21431

Ryzen 7 5800X 1602 / 15904

Ryzen 5 5900X 1583 / 11188

ついでに12700や12900の無印(PL1=65W、PL2は150Wくらい)が5900Xと同じようなスコアを出すのが海外のリークで報告されてる。5950Xや5900XをEcoモードで走らせた場合は、このあたりとの比較が妥当。

無印版はリテールクーラーで冷却性能が低いから、PL2やPPTを時間無制限に伸ばすようなイカサマはどうやってもできない。

電圧・クロックの設定をいじっての結果ですよね。

純粋にMTPの設定のみをRyzenのPPTに合わせた時にどうなるのかが興味のあるところです。

Ryzen9のECOモードの65WはPPT 88W ですね。

intelのリテールクーラーはi3やceleronと兼用のプッシュピンでマジで安物だから、PL2を何分も継続できないし、BIOSでPL2の持続時間は短めに設定されてる。

Cinebench R23の10分モードではごまかしが効かないからガチ65Wを測れるし、やかもちさんならそもそも実測してくれるでしょう

あ、後RyzenにはECOモードがあり、65Wに動作を制限しても1割ちょっと位しか性能が落ちませんが、

12900Kを65W制限で動作させるとどうですか?

記事内容の間違い。

AlderLakeのEコアは256bit幅のAVXではありません。

ZEN1と同じ128bit×2回実行です。

5950Xと5900Xのレビューはしないの?

ワッパがひどいと言っても、それは32スレの5950に高クロックで対抗した場合なので自分でわざとワッパを悪化させてるようなもん

ryzenと同じクロックで回すなら消費電力も同じ。でIPCが勝ってるから実際の速度が12世代が上と

まあcpu自体は良いけど他がひどいから俺はryzen使うが

Ryzenはアイドルでも全然W数落ちないんだよなあ

100%負荷時も消費電力下げて32スレッドを緩く回しているからこそですからね。

そういう用途にはもちろん5950Xですが、100%までの負荷が掛からない用途では12900Kや更に4千円安い12900KFのほうが良いでしょうね。

[メリットと強み] DDR5メモリに対応

とありますが、良く言っても「微妙」としか思えませんねぇ。

・メモリモジュールが高い

・性能が発揮されるのは Lightroom Classic などごく一部のアプリに限定

・DDR5を使うとCPUの消費電力が爆上がり

入手性の悪さについては、メモリチップではなくPMICをテスラが買い漁っているために、

部品が入手できないためなのでどうしようもありませんので、

今はDDR4で運用して、DDR5に本格移行するのは次々世代でソケットが変わるのを

待ってからの方がいいかもしれませんね。

DDR5はメモリの方がDDR5-7500~8000までアップしてからですね。

2023~2024年くらいでしょうか。

結局Neweggと中国の一部リセラーだけしか販売しなかったGigabyte Z690I AORUS ULTRA DDR4を買うのは正解でしたね。

もう何週前のことでしたけど。

5950x使ってるけどavx2の動画エンコードでフル稼働させるとクロック全コア4.3〜4.5ghzで250wくらい行くけどね

Pコア、Eコア分けて書いてほしかったな。

Pコア16だとよかったのに・・・。

Microsoft Flight Simulatorのfps比較もお願いします!

12900Kの真のライバルは、5950Xや5900Xではなく12700Kだと思う

5950Xより大幅に安いですが12900KFで5900Xとほぼ同等でまだ高価

12600Kもですが特に同じ8コアの12700Kの価格が5800Xより安く、12700KFでは5600Xと5800Xの中間という安さなので

5950Xと5900Xは価格差なりの差はありましたが、12700Kと12900Kは内容に対して価格差が大きいので真のライバルは身内にありだと思います

参考にして12900ks設定しました。

クロック VFカーブ Vcore 温度 消費

55/47/37 AUTO. 1.023 64℃ 137W

電力 CR23

26366

空冷の為、温度は高めです。

TAF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

DDR4 3200

クロック設定以外は以下の設定のみ。

XMP – ON

BCLK Spread Spectrum – Auto

SVID Behavior – Best-Case Scenario

Powe-saving&Performance Mode – Performance mode

CPU SVID Support – AUTO

*DIGI+VRM

CPU Load-line Calibration – Level 3

CPU Current Capability – 110%

CPU VRM Switching Frequency – manual

Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz) – 500

CPU Power Duty Control – Extreme

CPU Power Phase Control – Extreme

CPU VRM Thermal Control – Disabled