かつて神コスパと評価された「GIGABYTE M27Q X」から、約2~3年ぶりの新たな神コスパ枠が登場。

INNOCNのゲーマー向けブランド「TITAN ARMY」が製造し、リンクスインターナショナルが日本に輸入して販売中の「P275MS+」です。

WQHD(320 Hz)、量子ドットやMini LED、残像を軽減する黒挿入「DyDs」モードまで。あれもこれも詰め込んで価格も謎に安い・・・。

価格が安いだけで肝心の性能は使い物にならないか、それとも本当に強力な性能なのか。実際に1台買って詳しくレビューします。

(公開:2025/7/18 | 更新:2025/8/7)

「TITAN ARMY P275MS+」はどんなゲーミングモニター?

- WQHD(2560×1440)で「最大320 Hz」

- 「Fast IPS + 量子ドット」パネル採用

- Mini LED(1152ゾーン分割)搭載

- Display HDR 1000認証を取得

- ゲーマー向け機能をフル装備

- PS5で120 Hz(VRR)かつSwitch 2も対応

「TITAN ARMY P275MS+」をざっくり要約するなら、ほぼほぼフル装備のWQHDゲーミングモニターです。

多くのPCゲーマーが求めていた、ひととおりのパネル性能とゲーム向け機能を片っ端から詰め込みつつ、わずか5万円台な抜群のコスパも両立します。

| TITAN ARMY P275MS+ | |

|---|---|

| パネルタイプ | WQHD(2560×1440)で最大320 Hz Fast IPS + 量子ドットパネル(27インチ) |

| 応答速度 | 1 ms (G2G) |

| 主な機能 ゲーマー向け |

|

| 調整機能 エルゴノミクス |

|

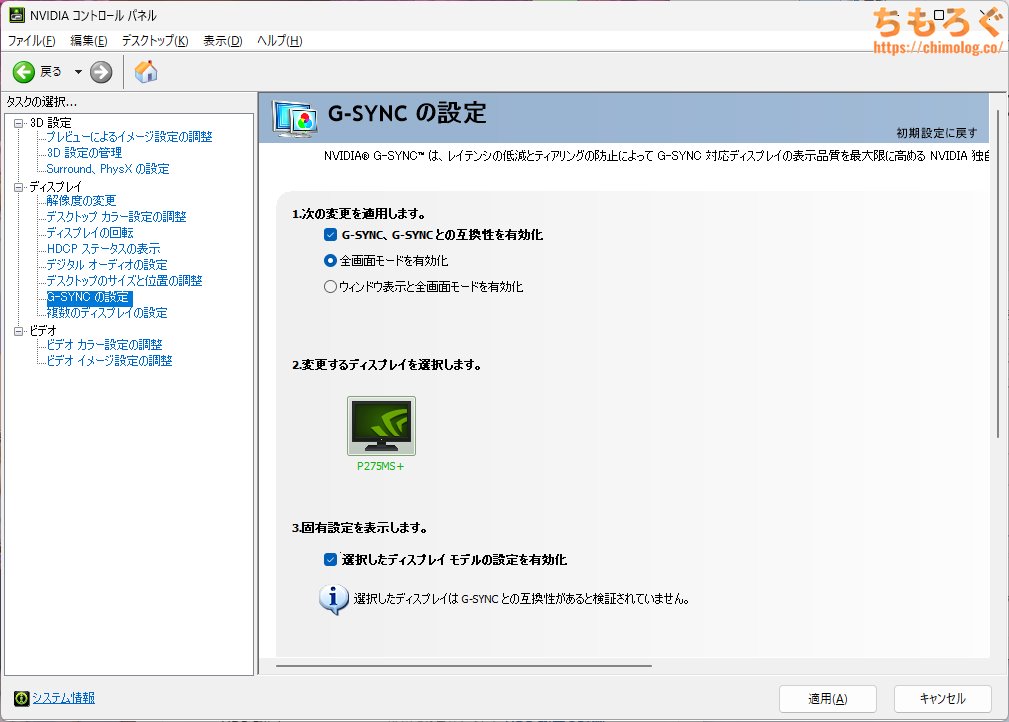

| VRR機能 | VESA Adaptive Sync ※G-SYNC互換モード対応 |

| 参考価格 ※2025/7時点 |  |

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング | |

| TITAN ARMY P275MS+ | |

|---|---|

| 画面サイズ | 27インチ |

| 解像度 | 2560 x 1440 |

| パネル | Fast IPS + 量子ドット (Fast IPS + QD Mini LED) |

| コントラスト比 | 1000 : 1 |

| リフレッシュレート | 320 Hz (2560 x 1440) HDMI 2.1 : ~320 Hz DP 1.4 : ~320 Hz |

| 応答速度 | 1 ms (G2G) |

| 光沢 | ノングレア |

| VESAマウント | 100 x 100 mm |

| エルゴノミクス |

|

| 主な機能 |

|

| HDR対応 |

|

| 同期技術 | VESA Adaptive Sync ※G-SYNC互換モード対応 |

| スピーカー | なし イヤホン(3.5 mm)端子あり |

| 主な付属品 |

|

| 寸法 | 614 x 518 x 229 mm |

| 重量(実測) |

|

| 保証 | 1年保証 ※液晶パネルも1年保証 |

「TITAN ARMY P275MS+」は、もっぱらINNOCNで知られる中国メーカーがゲーマー向けに販売している、ほとんど全部盛りのWQHDゲーミングモニターです。

クッキリ明瞭で応答速度が速い「Fast IPS」パネルに、ビビッドな色彩表現ができる鮮やかな「量子ドット」フィルターを組み込み、コントラスト比を高める「Mini LED」バックライトも搭載。

PCゲーマーで急増中のWQHD(2560 x 1440)サイズで、最大320 Hzもの高いリフレッシュレートに対応します。

さらに、競技ゲーマー向けを意識したゲーム向け機能「DyDs(ダイナミックディスプレイ)」モードを開発し、Zowieシリーズのような「残像軽減」も使えます。

HDR機能もトップクラス。1152ゾーン分割のMini LEDでバックライトを分割制御して、1000 cd/m²超の明るさと約100万:1ものコントラスト比を両立可能。

「Display HDR 1000」相当のHDR性能をアピールします(※コスト削減のため認証を取ってないです)。

有名な定番ブランドが同じスペックを出したら、約8~9万円くらい請求されても違和感ない豪華なスペックですが、「P275MS+」なら定価が約5.4万円です。

ただし「リモコン」はありません。パネル性能とコスパに全振りだから、リモコンをつける余裕は残されてなかったみたいです。

メーカー標準保証は1年間のみ。

- サポート問い合わせ

(https://otoiawase.jp/do/public/form/links55/1/)

ドット抜け(黒点や輝点)について特に明記されていませんが、度を越した症状ならたぶん対応してくれます。

楽天市場やYahooショッピングで買った場合は、上記サポートリンクから。Amazonなら、そのままAmazonの返品返金システムを使えば問題ないはずです。

中国の有名なPCモニターメーカー「Joint Innovation(※INNOCNで知られる)」社が、PCゲーマー向けに展開しているサブブランドが「TITAN ARMY(タイタンアーミー)」です。

INNOCN製品とまったく同じ製造元で、単にブランド名が違うだけ。ただし、日本国内への流通ルートが少し違います。

- INNOCN:メーカーが直接Amazonで販売

- TITAN ARMY:国内代理店を経由して各ショップで販売

INNOCNはメーカー自らAmazonで販売しています。一方、TITAN ARMYは株式会社リンクスインターナショナルが代理店をやっていて、Amazonや楽天市場など主要なショップで販売しています。

TITAN ARMY P275MS+の画質をレビュー

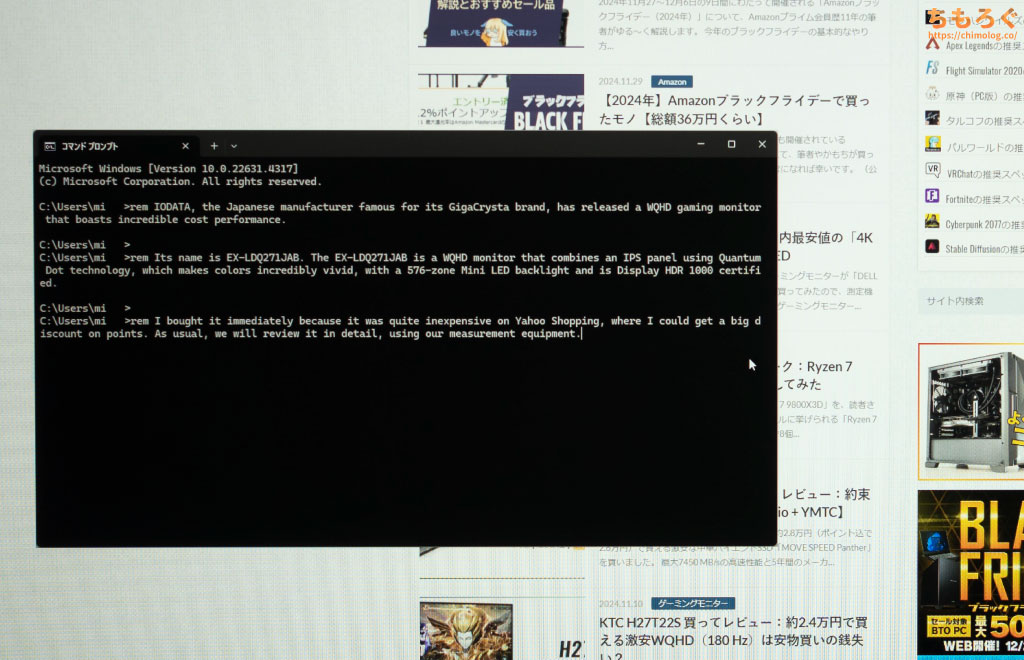

(初期設定はそこそこ青白いです)

TITAN ARMY P275MS+の初期設定の画質は、最近の中華ブランドゲーミングモニターによくある「青白い」系の色合いです。

日本も含めアジア圏では「白 = 青白い」と認識される傾向が強いです。まじめに標準規格に合わせて調整すると、かえって「黄ばんでいる」などクレームを招きかねません。

アジア向けテレビ製品に習って、あえて青白い色合いを選んでいる可能性が高いです。

なお、筆者は標準規格を好みます。

いつもどおりキャリブレーター(測定機材)を使いながら、モニターの色を標準規格の白(D65)に調整します。

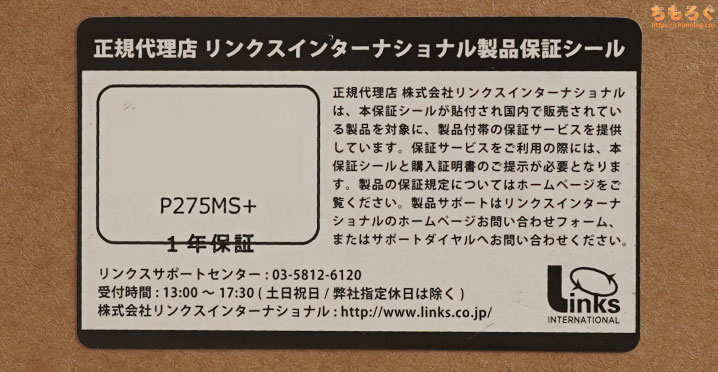

キャリブレーターで測定しながら、モニター側の設定(OSD)を手動で調整しました。

- モード:標準

- Local Dimming:弱

- 明るさ:74~75

- 色温度:ユーザー

- 赤:48

- 緑:48

- 青:48

- ガンマ:調整不可(ファームウェアの不具合?)

以上の設定で、ニュートラルな色温度(白色)である6500Kにおおむね調整できます。好みに合わせて青色を少し強くしても大丈夫です。

コントラスト感にかかわる「ガンマ」はほとんど調整できません。ガンマの設定項目を変えても、実際の画面にまったく影響しないです。

画面の明るさは好みに合わせて調整してください。明るさ74~75%だと約350 cd/m²前後に達し、人によっては眩しく感じるレベルです。

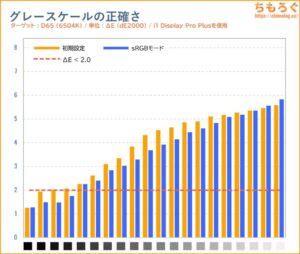

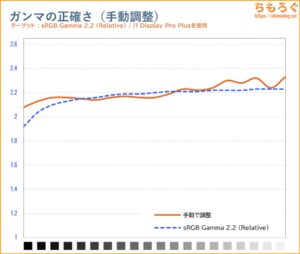

手動調整後のガンマカーブとグレースケール(色温度)グラフです。

青白い雰囲気を取り除き、標準規格(D65)におおむね一致させました。分かりやすく色鮮やかな画質に仕上がった印象です。

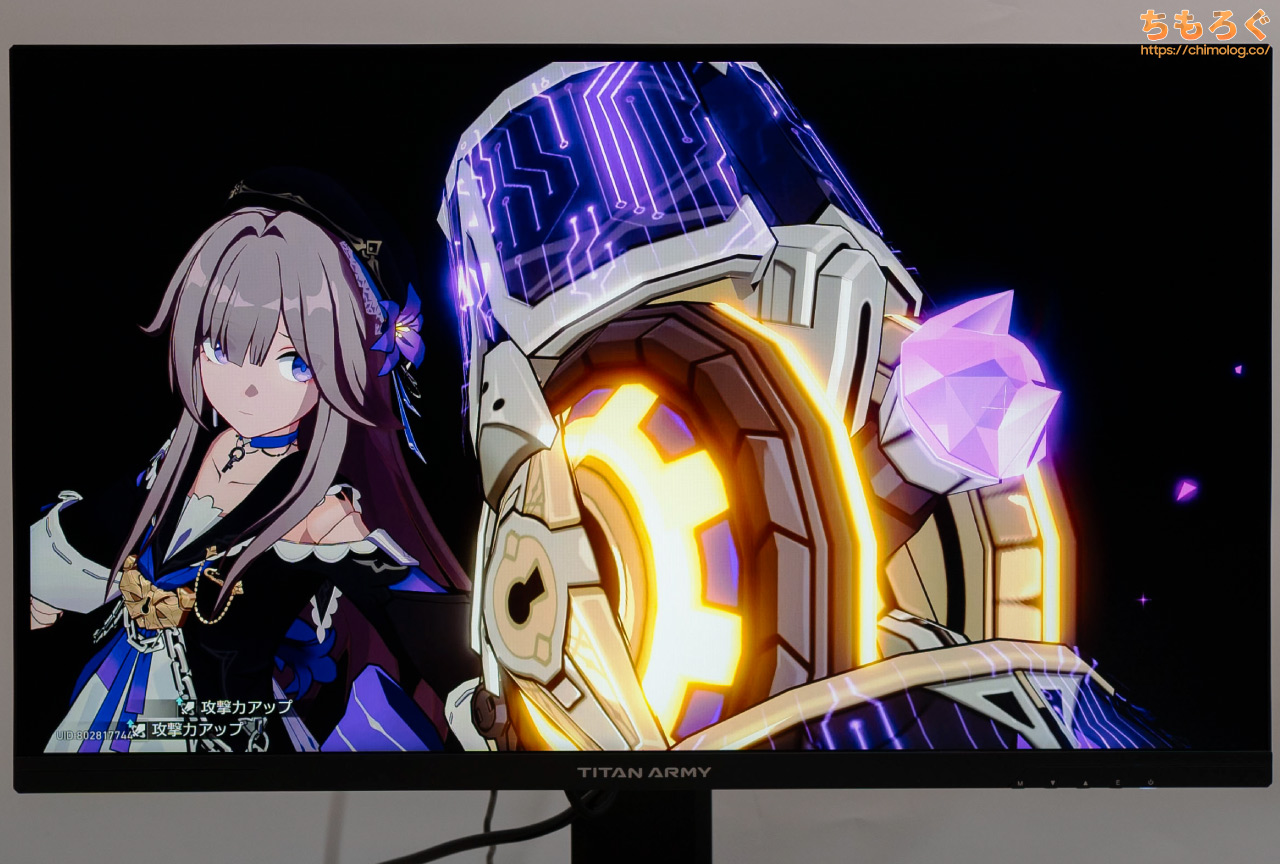

参考写真と比較写真でざっくり画質を見る

(sRGB:ΔE = 5.54 / 色温度:6384K / 輝度:350 cd/m²)

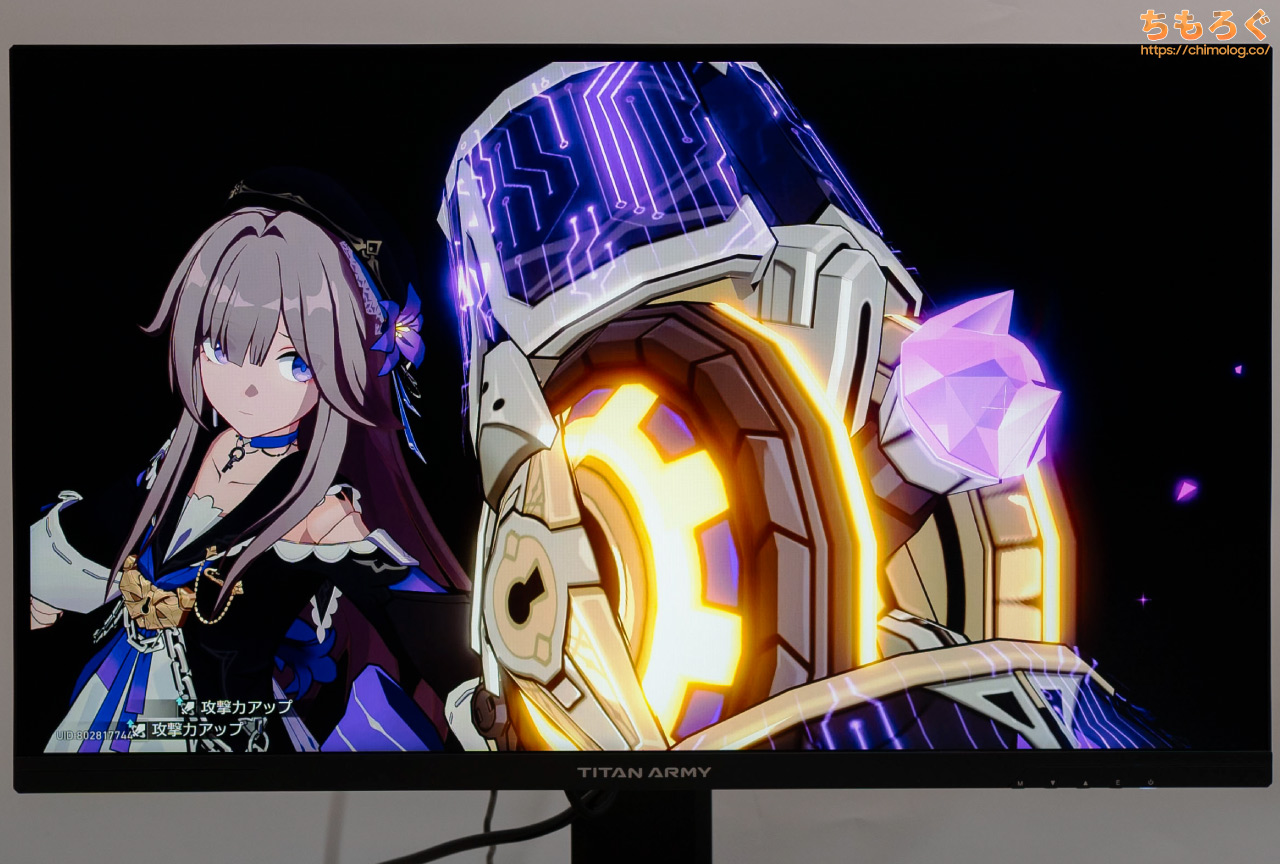

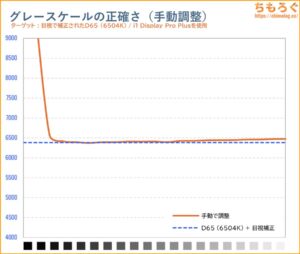

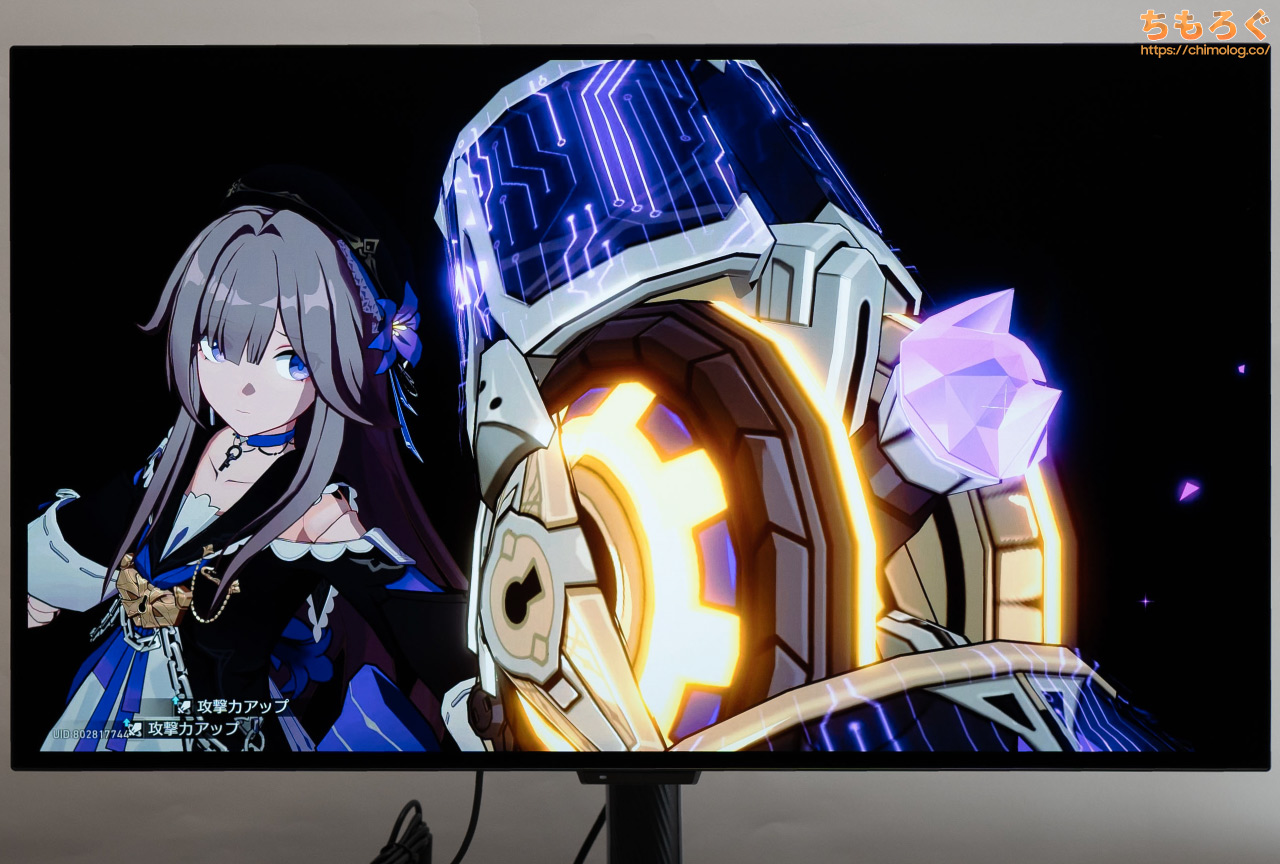

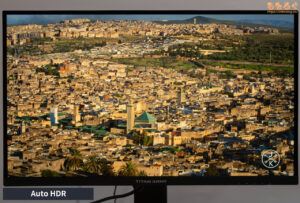

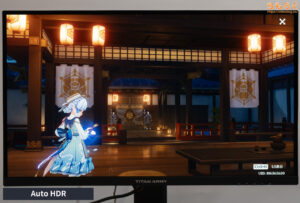

Youtubeやアニメ、FPSゲーム(タルコフやOverwatch 2)、RPGゲーム(原神や崩壊スターレイル)をTITAN ARMY P275MS+で表示した例です。

古い液晶パネルを使っているノートパソコンや、ごく普通の液晶パネル(sRGB:99%)から乗り換えると、明らかにビビットで鮮烈な色彩ゆたかに見えます。

(コントラスト比10万:1のテスト画像)

コントラスト感は並のIPSパネルとほとんど変わらないです。他社のFast IPSやAHVAパネルと同じく、部屋を暗くすると黒いシーンがうっすら白浮きします。

「量子ドット」に色を鮮やかにする効果があっても、コントラスト比を向上させる効果はありません。

カラフルな色彩を使ったイラスト画像(原神の★5恒常キャラ「刻晴」より)で比較。

どちらが好ましい画質に感じるか、完全に人それぞれ好みの問題です。

OLEDの方が落ち着いた色合いでコントラスト比が高いから良い、または、P275MS+の方が明るく鮮やかパンチの効いた画質で暗部ディティール(黒いドレスに注目)も正確で良い。

と感じる人もいるでしょう。ちなみに、明るいと鮮やかに感じる主観的な傾向は「ハント効果」によって説明されます。

個人的に、2台並べて見比べると・・・やっぱり明るい方がキレイに見えます。定価5万円台でこれほどの画質、正直文句ないです。

カルト的な人気を誇るオープンワールド型FPS「Escape from Tarkov(タルコフ)」のワンシーンで比較。

いつもレビューで指摘しているとおり、このような「映えない」「無味乾燥」した映像だと、意外とパネルの性能差が分かりにくいです。

しかし、今回のように高輝度パネルとOLEDパネルの比較であれば、良いか悪いか別として「差」は明らかに感じ取れます。

暗部の潰れ具合(ディティール表現)や、そもそもの明るさがまったく違います。

OLEDパネルは無限のコントラスト比を持っていて、TITAN ARMY P275MS+をはるかに凌駕するものの、コンテンツ側のコントラスト比が低いと効果も薄いです。

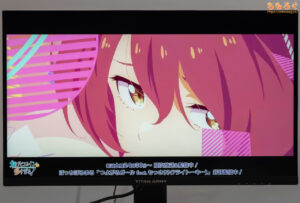

コントラスト比の性能差を見やすくするために作成した、黒を大量に使ったスクリーンショット(ヘルタ:崩壊スターレイルより)です。

写真だと少し分かりづらいものの・・・、OLEDパネルの方が黒が真っ暗に見えます。

測定機によると、上記シーンでTITAN ARMY P275MS+が約1100:1ほど、KTC G32P5はOLEDだからInf:1(∞)のコントラスト比です。

もっと比較写真を見たい方は↑こちらからどうぞ。

測定機材で「画質」をもっと深堀りしよう

2台の測定機材(X-rite i1 Pro 2 + i1 Display Pro Plus)を使って、TITAN ARMY P275MS+の画質を深堀りします。

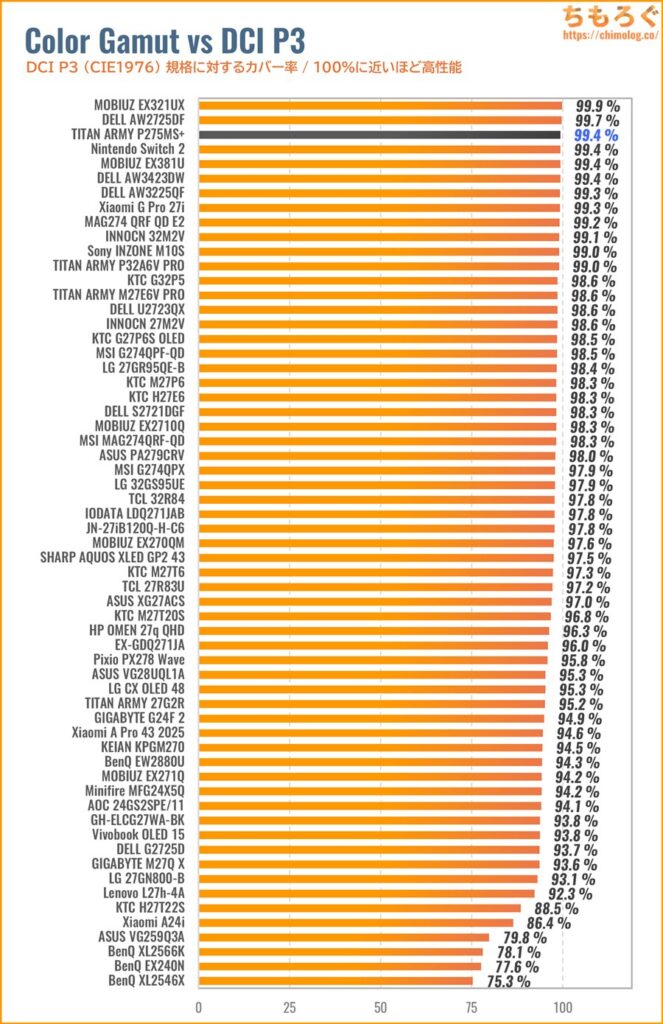

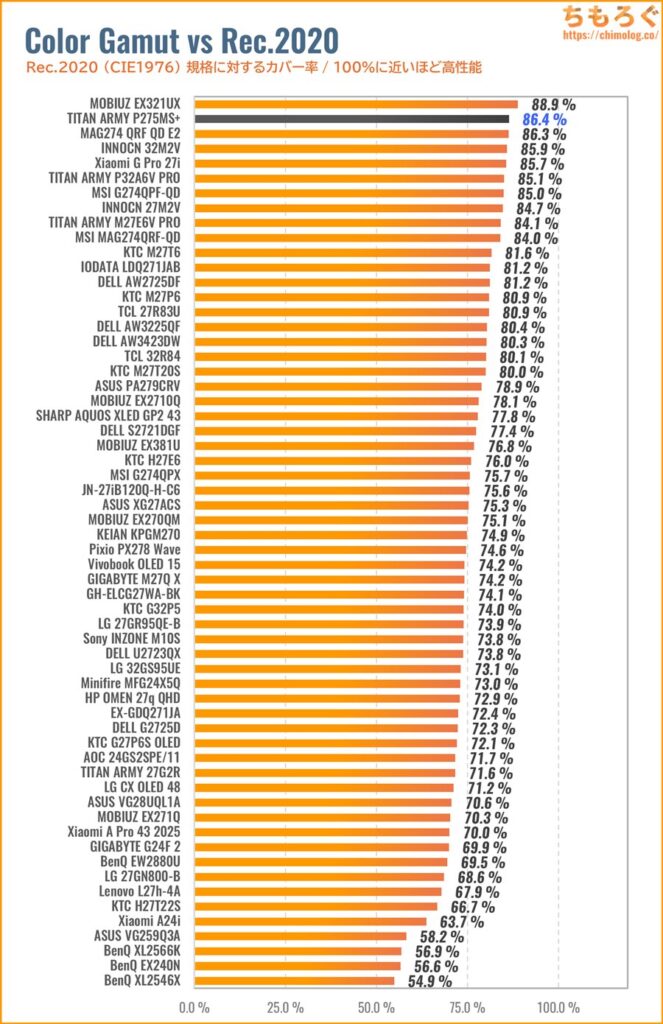

| 色域カバー率(CIE1976) | ||

|---|---|---|

| ||

| 規格 | CIE1931 | CIE1976 |

| sRGBもっとも一般的な色域 | 99.9% | 99.7% |

| DCI P3シネマ向けの色域 | 99.6% | 99.4% |

| Adobe RGBクリエイター向けの色域 | 96.4% | 96.9% |

| Rec.20204K HDR向けの色域 | 82.6% | 86.4% |

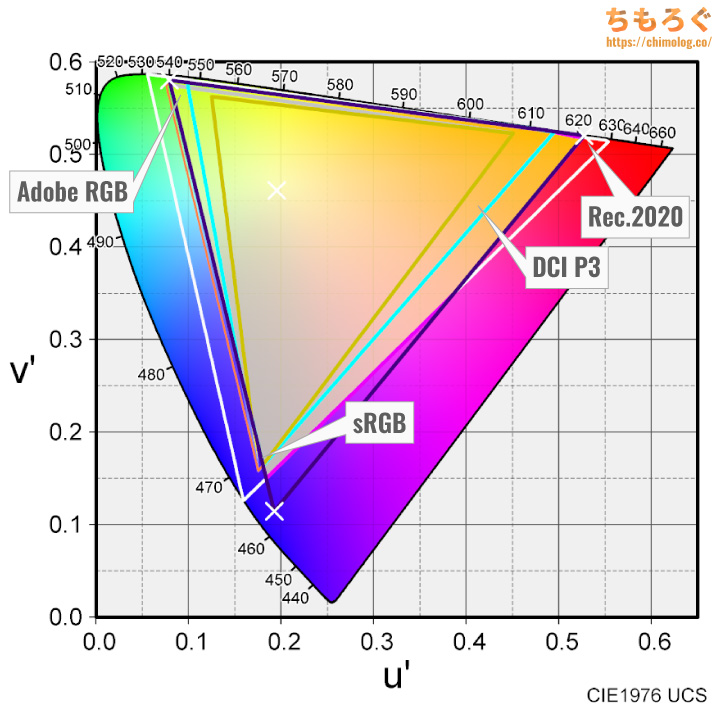

TITAN ARMY P275MS+で表示できる色の広さ(色域カバー率)を測定したxy色度図です。

もっとも一般的な規格「sRGB」で約100%をカバー。HDRコンテンツで重要なシネマ向けの規格「DCI P3」では99.4%カバーします。

印刷前提の写真編集で重視される「AdobeRGB」規格のカバー率は96.9%です。

過去の傾向からして、色の広さは量子ドット液晶 > 量子ドットVA = QD-OLED > 広色域な液晶 = OLED > 普通の高色域パネル > 平凡な液晶パネル > TNパネルの順に並びます。

色の鮮やかさ(色の広さ)を他社のゲーミングモニターと比較してみた。

量子ドット + Fast IPSパネルらしくトップグループ(Rec.2020:85%台)に入ります。量子ドットOLEDパネルや量子ドットVAパネルと比較して、約5~6%もRec.2020が広いです。

DCI P3カバー率が100%近いため、ほとんどのコンテンツを正しく表示するのに十分な色域です。

DCI P3カバー率に限った競争であれば、既存のFast IPS系で十分に満たせる現状があるものの、色域をすべて使うゲーミングPC(Windows 11※)なら違いを体感できる可能性あり。

※Windows 11はPCモニター側が対応している色域を把握しません。相手を「sRGB」だと思い込んでそのまま色を出すから、結果的にモニター側の色域をすべて使う仕様です。

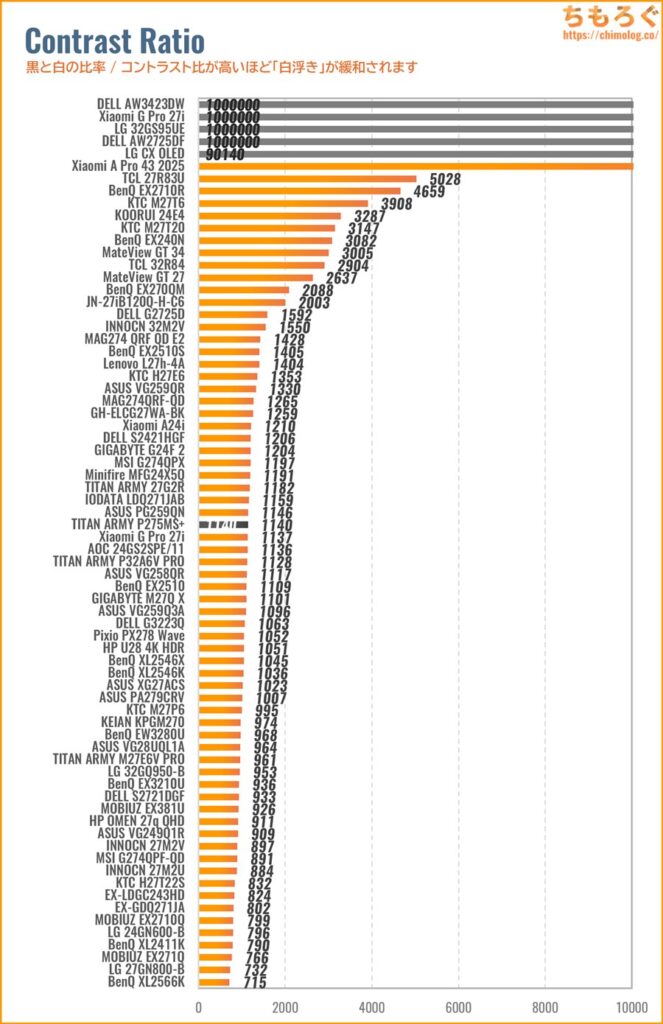

コントラスト比をチェックします。

| コントラスト比を比較 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

コントラスト比(実測)は1140:1(ネイティブ)です。Local Dimming:低モードで約4400:1(高モードで約7700:1)まで向上します。

パネル自体のコントラスト比こそ平均的な液晶パネルとほとんど変わらないですが、Mini LEDを有効化すると一気に跳ね上がります。

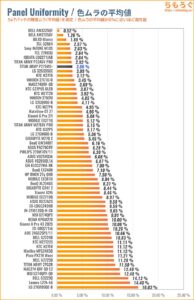

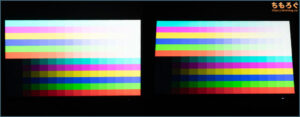

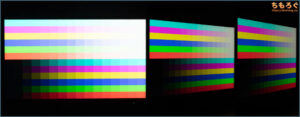

色が均一の静止画コンテンツを見ている時間が長いオフィスワークで、気にする人が多い「色ムラ」をチェック。

過去レビューの傾向からして、やはりMini LEDバックライトを使った液晶パネルは色ムラが少ない傾向です。四隅に近づくほど輝度が下がる「グロー」現象も多少マシです。

色ムラ(輝度ムラ)の測定結果は平均値で3.06%を叩き出し、ライバル他社のMini LEDゲーミングモニターに匹敵します。

実際の映像コンテンツやゲームプレイシーンで色ムラに気づく可能性がほとんどなく、画面全体に同じような色を表示するシーンを凝視してようやく色ムラや輝度落ちに気づけるレベル。

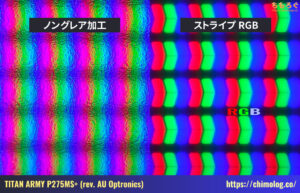

TITAN ARMY P275MS+に施されたパネル表面加工は、PC用モニターで定番の「ノングレア加工(アンチグレア)」です。

ぼんやりと背景がしっかり拡散され、周囲が明るくても映り込みをかなり防いでいます。

部屋を暗くすると、映り込みがさらに軽減されます。

透過性(表面粒子の細かさ)に優れた加工が施され、映り込みをうまく防ぎながら光を反射しすぎない、ちょうどいい塩梅に調整されています。

IPSパネルは視野角がほどほどに広く、OLEDパネルに遠く及ばない程度です。

さすがに45~60°も斜めから見れば、明るさが大きく落ちて白っぽく見えますが、少しズレるくらいなら大丈夫。

27インチモデルの場合、画面と40~50 cmの距離で端っこが白っぽく見える傾向もほとんど抑えられます。VAパネルに対する優位性のひとつです(参考:液晶パネルの違いを解説するよ)。

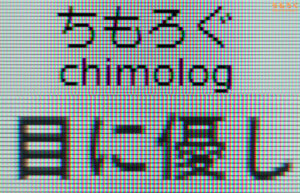

文字のドット感(見やすさ)はそこそこ鮮明です。

- ドットがRGB配列:テキスト表示に有利

ピクセル配列の拡大写真 - 画素密度が100 ppi前後:標準的なドット密度

テキスト表示に有利な縦に一直線の直列RGB配列パネルに、100 ppi前後のスタンダードな画素密度を備えます。

普通の距離感(50~60 cm)で見る分には、ドット感がほとんど目立たない鮮明なテキストです。

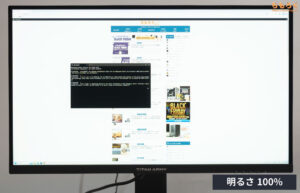

画面の明るさは100%設定で約470 cd/m²超、SDRコンテンツを見るのに十分すぎる明るさです。

最低輝度(0%設定)は約25 cd/m²とかなり暗くできます。眼精疲労などが理由で、夜間に暗い画面を好む人にとって嬉しい仕様です。

目にやさしいらしい120 cd/m²前後は設定値25%でほぼ一致します。

残像を軽減する「DyDs」モードを使うと、明るさが全体的に下がります。もっとも残像を減らせる「DyDs:高」で、最大284 cd/m²です。

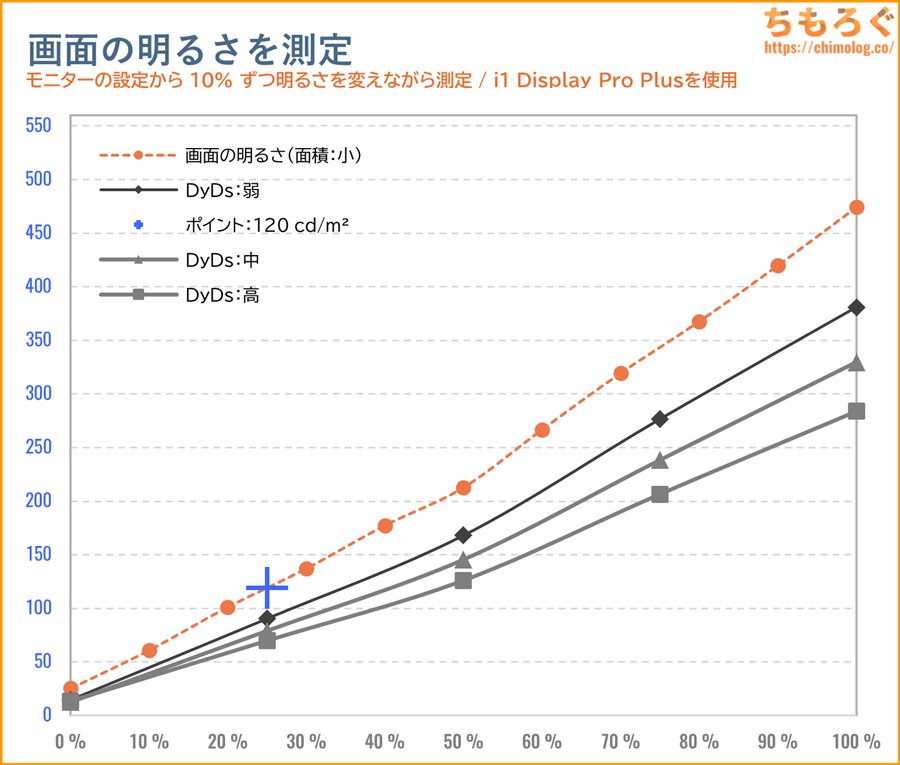

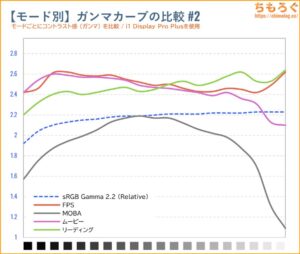

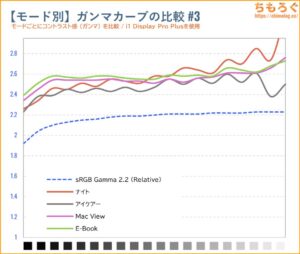

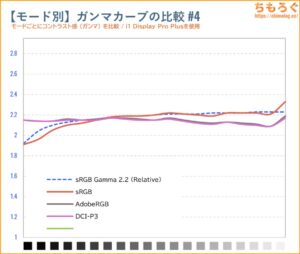

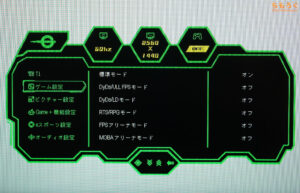

全部で「15個」あるプリセットを比較

- 標準(初期設定)

- DyDs / ULL FPS

- DyDs / LD

- RTS / RPG

- FPS

- MOBA

- ムービー

- リーディング

- ナイト

- アイケアー

- Mac View

- E-Book

- sRGB

- AdobeRGB

- DCI-P3

目標の基準値:sRGB(Gamma 2.2)

ガンマカーブはいわゆる「コントラスト感」に関わる数値です。

数字が大きいほど実際よりも暗く(黒く)、数字が小さいほど実際よりも明るく(白く)表示されます。ガンマカーブを見れば、カラーモードごとの「意図」がざっくり見えてきます。

たとえば「ムービー」モードは黒に近いほど高いガンマ、白に行くほど低いガンマにして、コントラスト感を過剰に演出する効果です。

「MOBA」は中間色だけ正常にして、白と黒を大きく飛ばして視認性を高める狙いが見えます。「リーディング」はあえて暗め(高ガンマ)にズラして、目の負担を和らげる目的です。

| モード | 色域 (sRGB) | 色域 (DCI-P3) | 明るさ | グレーの正確さ | 色の正確さ | ガンマ | 色温度 | コントラスト比 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標準 | 99.7% | 99.4% | 424.8 cd/m² | ΔE = 4.02 | ΔE = 5.74 | 2.08 | 7056K | 1140:1 |

| DyDs/ULL FPS | 99.8% | 99.4% | 283.7 cd/m² | ΔE = 3.35 | ΔE = 6.81 | 2.07 | 6775K | 1121:1 |

| DyDs/LD | 99.7% | 99.4% | 271.4 cd/m² | ΔE = 3.76 | ΔE = 6.16 | 2.42 | 6888K | 6278:1 |

| RTS/RPG | 99.8% | 99.4% | 400.2 cd/m² | ΔE = 5.17 | ΔE = 5.90 | 2.48 | 7226K | 16462:1 |

| FPS | 99.7% | 99.4% | 426.7 cd/m² | ΔE = 5.17 | ΔE = 5.82 | 2.49 | 7219K | 16541:1 |

| MOBA | 99.8% | 99.4% | 470.0 cd/m² | ΔE = 4.08 | ΔE = 6.28 | 1.99 | 6578K | 407:1 |

| ムービー | 99.7% | 99.4% | 471.2 cd/m² | ΔE = 5.05 | ΔE = 6.18 | 2.46 | 6946K | 16713:1 |

| リーディング | 99.8% | 98.7% | 173.0 cd/m² | ΔE = 5.01 | ΔE = 6.09 | 2.47 | 6824K | 15451:1 |

| ナイト | 99.7% | 99.4% | 121.4 cd/m² | ΔE = 6.98 | ΔE = 6.15 | 2.58 | 8026K | 16608:1 |

| アイケアー | 99.8% | 99.5% | 108.7 cd/m² | ΔE = 9.93 | ΔE = 7.16 | 2.47 | 5906K | 15832:1 |

| Mac View | 99.7% | 99.4% | 372.2 cd/m² | ΔE = 6.79 | ΔE = 6.08 | 2.54 | 7842K | 15760:1 |

| E-Book | 0.0% | 0.0% | 298.5 cd/m² | ΔE = 5.69 | ΔE = 30.84 | 2.58 | 7253K | 22135:1 |

| sRGB | 97.7% | 79.8% | 412.8 cd/m² | ΔE = 3.50 | ΔE = 2.19 | 2.19 | 7139K | 1100:1 |

| AdobeRGB | 99.2% | 87.7% | 410.4 cd/m² | ΔE = 4.05 | ΔE = 2.55 | 2.15 | 7238K | 1089:1 |

| DCI-P3 | 99.5% | 97.9% | 409.4 cd/m² | ΔE = 6.12 | ΔE = 4.45 | 2.15 | 7285K | 1085:1 |

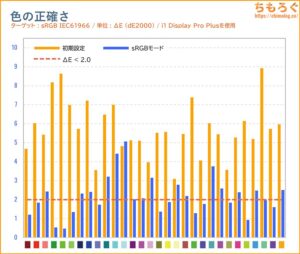

各モードごとの色域や正確さ(dE2000)をまとめました。

TITAN ARMY P275MS+は、全部で15個の「プリセットモード」が用意されています。

モードごとに目的と個性がきちんと用意されていて、それなりに使えます。色温度と明るさだけが違う似たようなモードもありますが、全体的に性格分けがされていて悪くないです。

そのまま使うなら「RTS / RPG」モードをおすすめします。あえて高ガンマシフトしてるせいでコントラスト感が高まり、ローカル調光の効果もあって黒が締まりやすいです。

自分で調整する方は「標準」モードを好みに合わせて調整がおすすめ、序盤で説明した設定もありです。

「TITAN ARMY P275MS+」の規格測定レポートはこちら↓をクリックして確認できます。クリエイター向けのマニア情報だから、一般人は無視して飛ばしてください。

モニターの色を測定する機材「X-rite i1 Pro2(分光測色計)」と「ColorChecker Display Plus(比色計)」を使って、「TITAN ARMY P275MS+」の色精度をチェックします。

| 色の正確さ ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| 比較グラフ | グレーの正確さ | カラーの正確さ |

|  | |

| 使用モード | 標準 | 標準 (色域:sRGB) |

| 明るさ | 424.8 cd/m² | 412.8 cd/m² |

| グレーの正確さ(dE2000) | ΔE = 4.02 | ΔE = 3.50 |

| 色の正確さ(dE2000) | ΔE = 5.74 | ΔE = 2.19 |

| ガンマ | 2.08 | 2.19 |

| 色温度 | 7056K | 7139K |

| コントラスト比 | 1140 : 1 | 1100 : 1 |

TITAN ARMY P275MS+の「sRGBモード」は、色温度が高すぎて明らかにグレースケールが青白くズレています。

sRGB色域にきっちり制限され、ガンマも正確(sRGB Gamma 2.2)に準拠できているのに、ズレた色温度ですべてが台無しです。

グレースケールの精度は2.0超、色の精度も2.0超でダメでした。TITAN ARMYに限らず、目視で確認せず数字だけを合わせているメーカーがまだまだ多すぎます。

Fast IPSや量子ドットの場合、測定機材が示す数値と実際の見え方が一致しないため、必ず「目視補正」を行うべきです。

| 色の正確さ ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

| 使用モード | AdobeRGB | DCI-P3 |

| 明るさ | 410.4 cd/m² | 409.4 cd/m² |

| グレーの正確さ(dE2000) | ΔE = 4.05 | ΔE = 6.12 |

| 色の正確さ(dE2000) | ΔE = 2.55 | ΔE = 4.45 |

| ガンマ | 2.15 | 2.15 |

| 色温度 | 7238K | 7285K |

| コントラスト比 | 1089 : 1 | 1085 : 1 |

TITAN ARMY P275MS+は「DCI-P3」と「AdobeRGB」モードも対応します。

残念ながら、sRGBモードと同様にグレースケール(色温度)が壊滅的に一致してないです。どちらもグレースケールの精度は2.0超、色の精度も2.0超でダメでした。

DCI-P3モードに至ってはガンマも間違えています。「Gamma 2.6(Absolute)」がターゲットですが、なぜか「sRGB Gamma 2.2(Relative)」に校正されています。

マクロレンズでパネルの表面を拡大した写真です。

AHVAパネルでよく見られる「くの字型」画素ドットを確認できます。画素レイアウトはシンプルな「RGB」配列で、赤・緑・青の順に並んでいます。

細い直線やテキストの表示と相性がいい、PCモニター向けの画素レイアウトです。

表面加工はノングレアに見えますが、透過率がやや高いのか、画素ドットが割とクッキリと映ります。

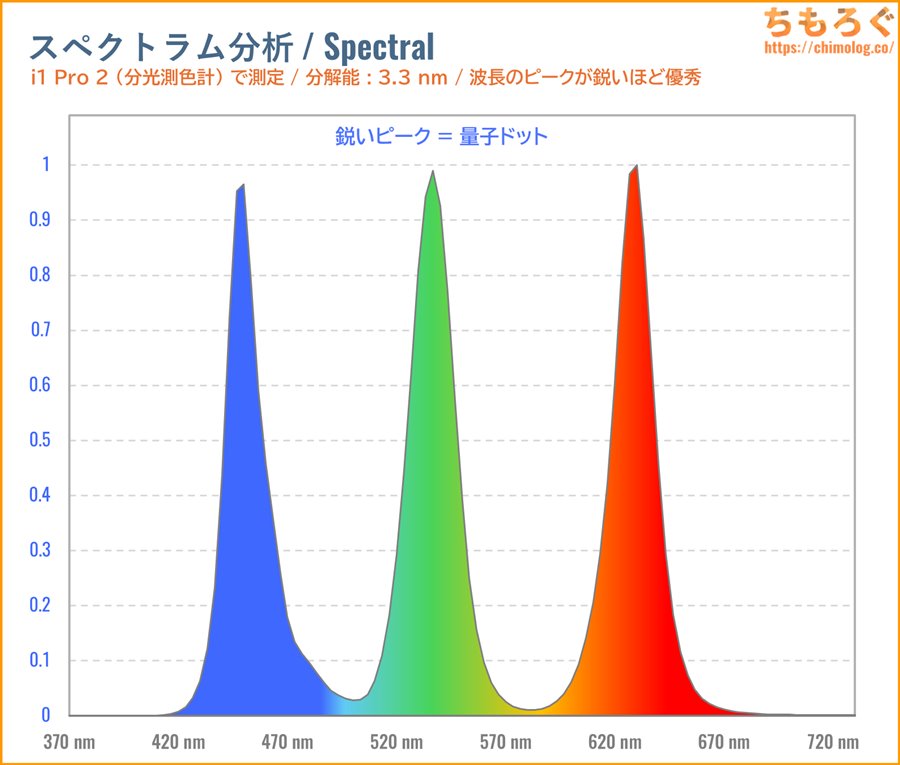

光を分析する「分光測色計」を使って、画面から出ている三原色の鋭さ(波長)を調べました。専門用語でスペクトラム分析と呼ぶそうです。

グラフを見て分かるとおり、すべての山がピンッと突き立つ「量子ドット(Quantum Dots)」に特有の波長パターンを確認できます。

量子ドットの効果で抜群に色の分離が良く、高純度の赤色と緑色を取り出せます。結果的に表示できる色域が飛躍的に向上します。

ついでにブルーライト含有量を調べたところ約29%でした。「色温度:暖色(Warm)」設定で、TÜV Rheinlandブルーライト認証に必要な25%未満を達成できます。

TITAN ARMY P275MS+のゲーム性能は?

TITAN ARMY P275MS+のゲーム性能をレビューします。

- 応答速度

- 入力遅延

- ゲーム向け機能

おもに「応答速度」「入力遅延」「ゲーム向け機能」の3つです。測定機材を使って調べてみます。

TITAN ARMY P275MS+の応答速度と入力遅延

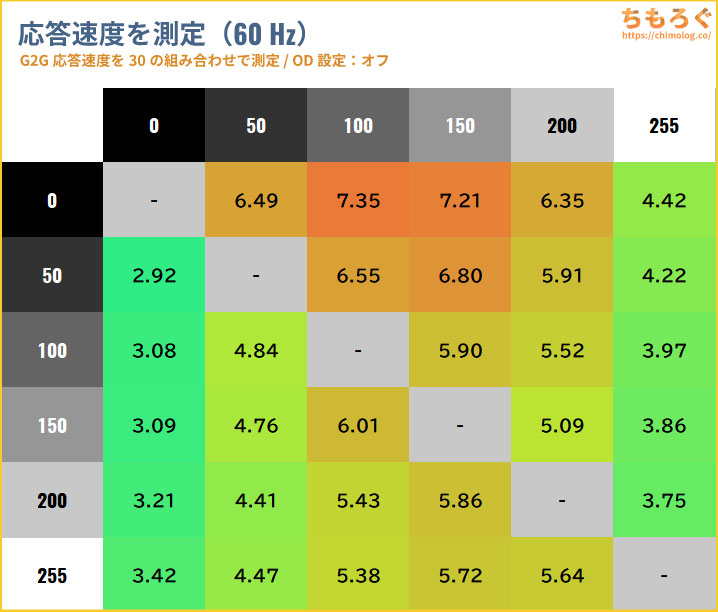

↑こちらの記事で紹介している方法で、TITAN ARMY P275MS+の「応答速度」を測定します。

| 60 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

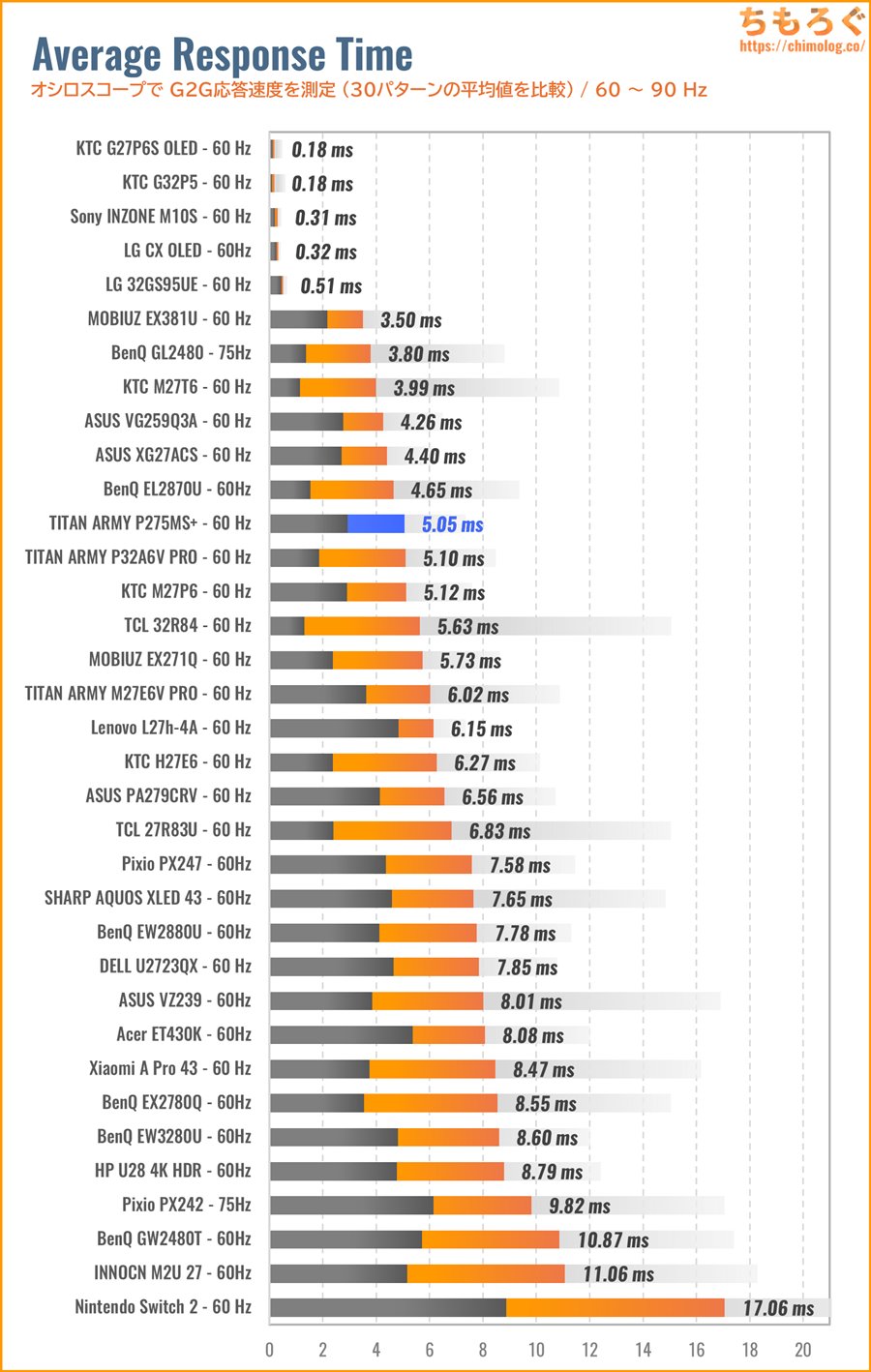

ニンテンドースイッチやPS4など、最大60 Hz対応のゲーム機で使う場合、60 Hz時の応答速度を気にします。

30パターン測定で、平均5.05ミリ秒を記録します。60 Hzに必要十分な応答速度を満たしますが、写真を見てのとおり「残像」がまだ残っています。

どれだけ応答速度が速くても、リフレッシュレートが60 Hz程度だと「ホールドボケ現象」が発生してしまい残像感が見えます。60 Hzで応答速度にこだわるメリットが少ないです。

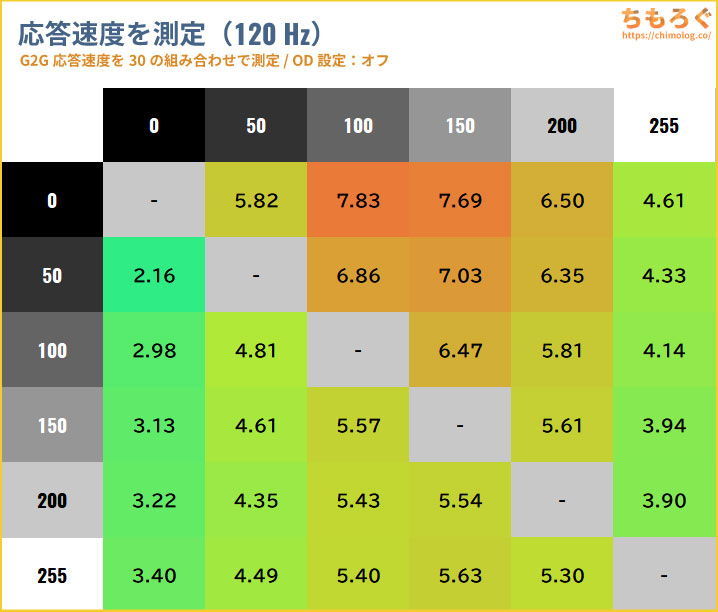

| 120 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

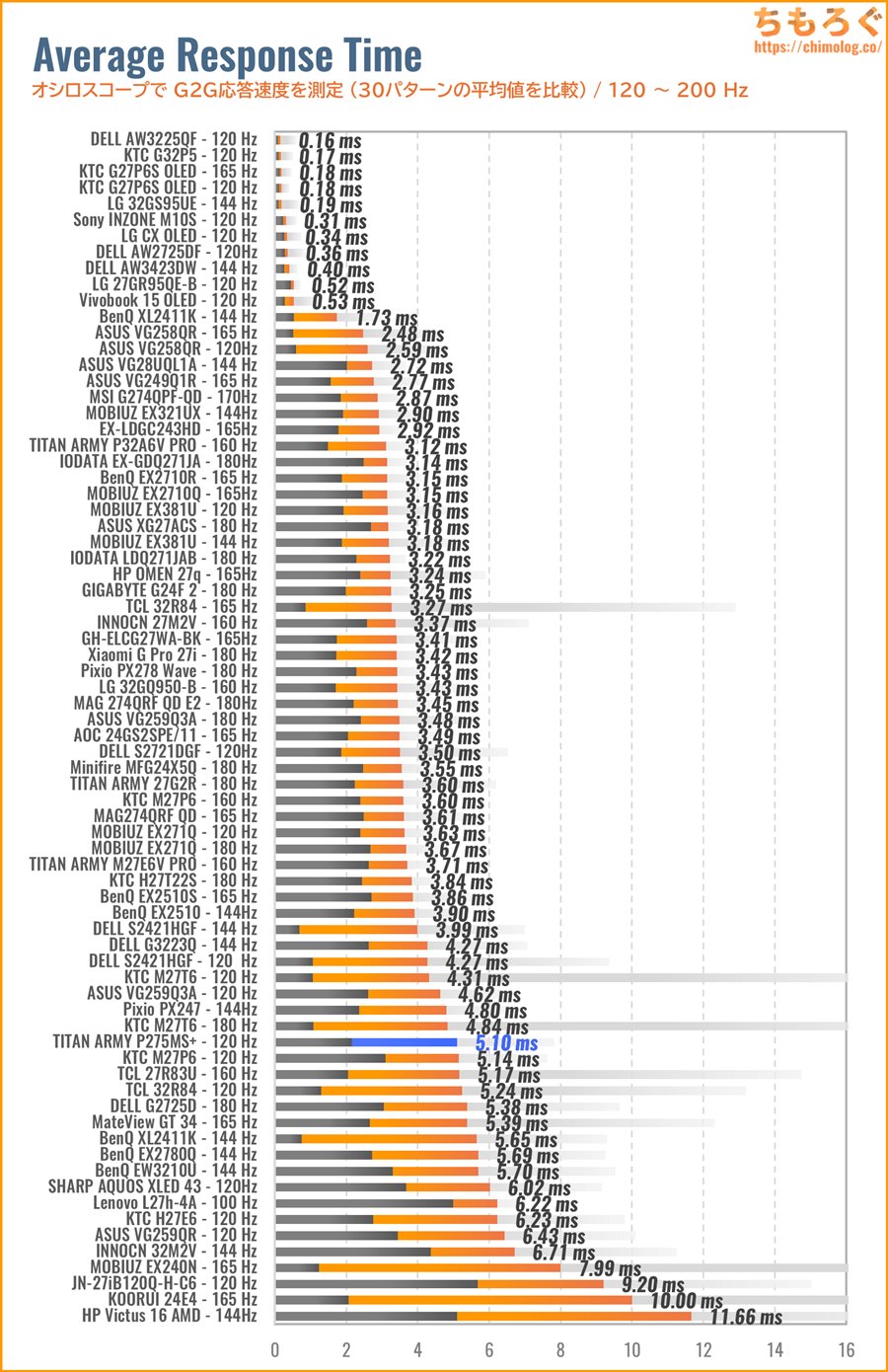

PS5やNintendo Switch 2で重要視される120 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均5.10ミリ秒でした。

120 Hzに十分な応答速度を確保でき、ゲーム機で使っても残像感が少ないです。「オーバードライブ:Lv2」設定時、さらに平均3.63ミリ秒まで性能アップが可能です。

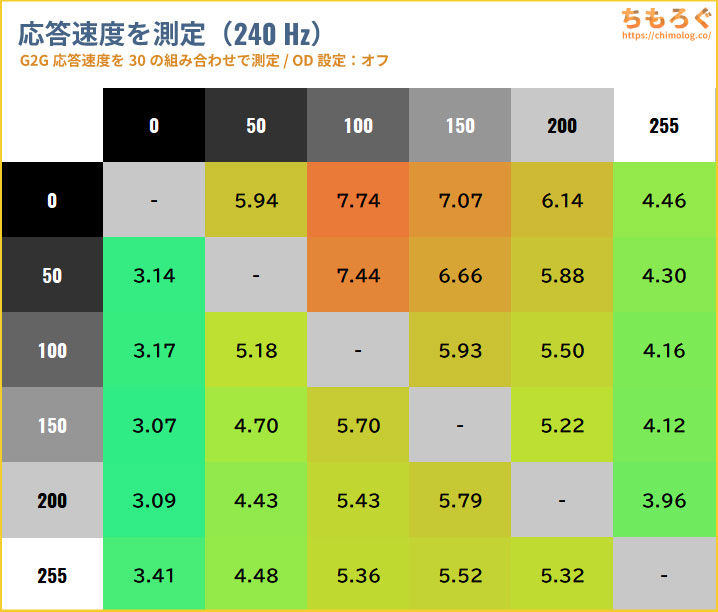

| 240 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

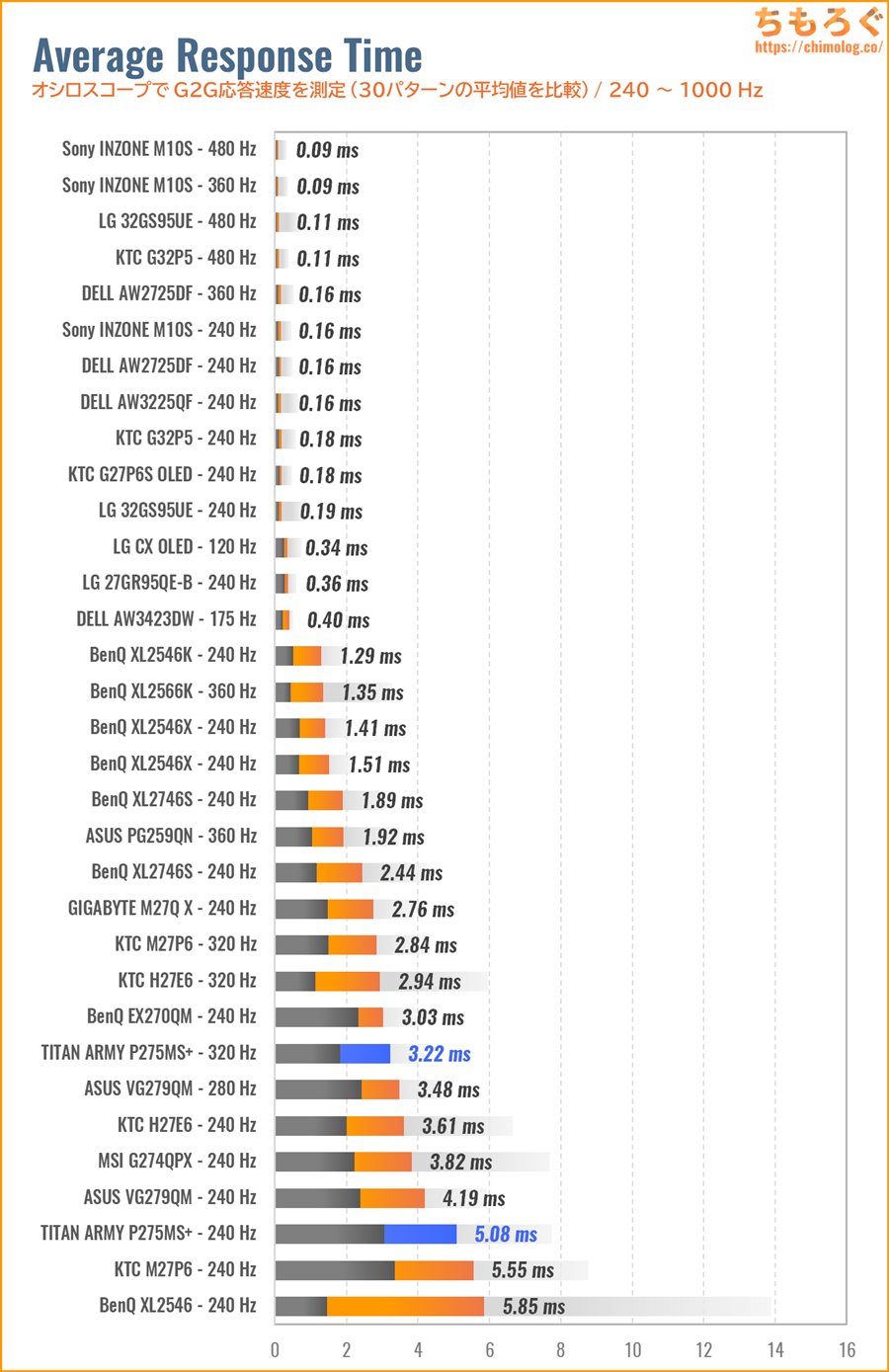

240 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均5.08ミリ秒でした。120 Hz時よりホールドボケが軽減され、残像感がさらに減っています。

しかし、240 Hzに必要な応答速度(1 / 240 = 4.17ミリ秒)を満たせていません。

「オーバードライブ:Lv3」設定時、平均3.16ミリ秒まで改善でき、240 Hzに必要な応答速度をきちんと達成できます。エラー率もほぼ皆無です。

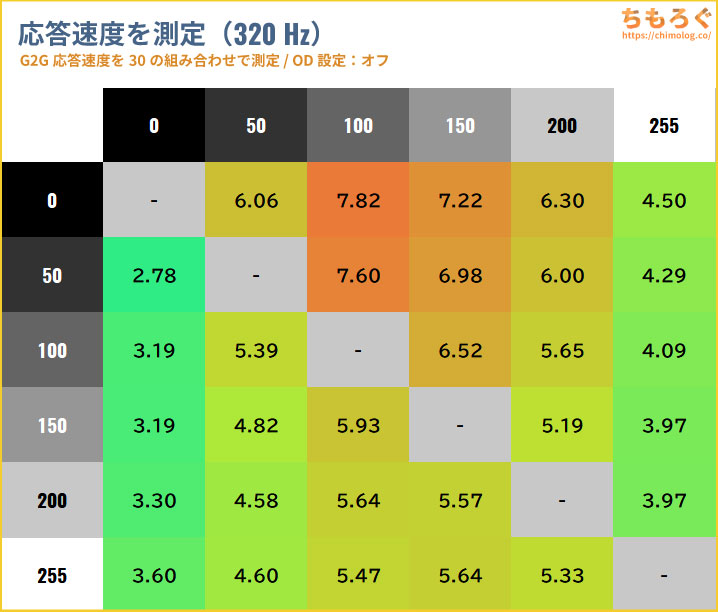

| 320 Hz時の応答速度 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

|

320 Hz時の応答速度です。30パターン測定で、平均5.17ミリ秒でした。

リフレッシュレートの向上でホールドボケが改善されるものの、肝心の応答速度が320 Hzに不十分(< 3.13ミリ秒)です。

オーバードライブモードを適用して、応答速度を改善できないかチェックします。

TITAN ARMY P275MS+のオーバードライブ機能は、4段階で調整できます。

「Lv3」モードが一番バランスに優れています。応答速度を平均3ミリ秒台まで抑えつつ、ほとんどエラーが発生しないです。

次に「TopSpeed」モードもギリギリ実用に耐えられます。応答速度はなんと平均2ミリ秒を割り込み、エラー率が約20%に跳ね上がるものの、累積遷移がLv3よりわずかに減っています。

TITAN ARMY P275MS+のおすすめオーバードライブ設定は「Lv3」モードで決まりです。

応答速度が0ミリ秒に近いOLEDパネルには、まだまだ届かないですが、他社のFast IPSモニターと比較して同等以上の残像感です。

他のゲーミングモニター(120 Hz以上)と比較します。

ゲーミングモニターで主流のFast IPS系に匹敵する速さです。

240 Hz以上で比較します。

オーバードライブ(Lv3)時、値段が2倍近い「MOBIUZ EX270QM」に匹敵します。

60 Hzモード時の応答速度も掲載します。

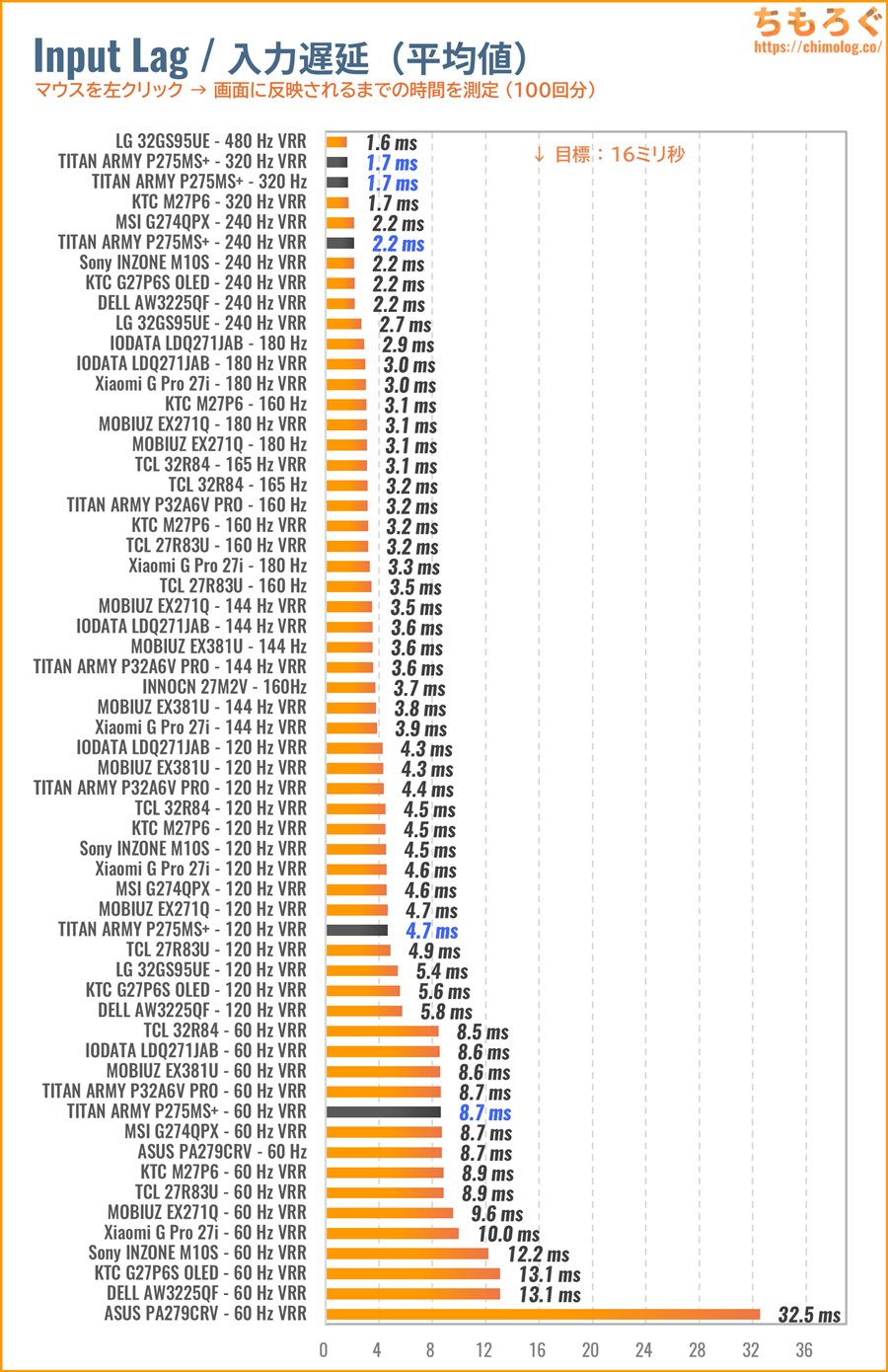

入力遅延(Input Lag)はどれくらいある?

2024年7月より「入力遅延(Input Lag)」の新しい測定機材を導入しました。

クリック遅延がわずか0.1ミリ秒しかないゲーミングマウス「Razer Deathadder V3」から左クリックの信号を送り、画面上に左クリックが実際に反映されるまでにかかった時間を測定します。

- マウスから左クリック

- CPUが信号を受信

- CPUからグラフィックボードへ命令

- グラフィックボードがフレームを描画

- ゲーミングモニターがフレーム描画の命令を受ける

- 実際にフレームを表示する(ここは応答速度の領域)

新しい機材は1~6の区間をそれぞれ別々に記録して、1~4区間を「システム処理遅延」、4~5区間を「モニターの表示遅延(入力遅延)」として出力可能です。

なお、5~6区間は「応答速度」に該当するから入力遅延に含めません。応答速度と入力遅延は似ているようでまったく別の概念です。

左クリックしてから画面に反映されるまでにかかった時間を測定し、左クリック100回分の平均値を求めます。

TITAN ARMY P275MS+の入力遅延はまったく問題なし。

320 Hz時(G-SYNC互換モード)で平均1.7ミリ秒、120 Hz時(G-SYNC互換モード)で平均4.7ミリ秒の入力遅延です。

どちらも16ミリ秒を大幅に下回っていて、ほとんどすべての人が入力遅延を体感できません。

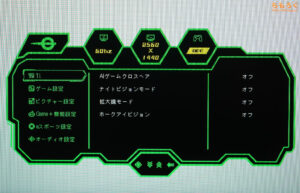

まさかのフル装備なゲーム向け機能

低価格で高画質なゲーミングモニターは往々にして「機能性」が手抜きでしたが、今作TITAN ARMY P275MS+は4つある主要なゲーマー向け機能すべてに対応します。

- 暗所補正

暗い部分を明るく補正する機能 - 鮮やかさ補正

色の付いた部分を強調する機能 - 残像軽減

残像をクリアに除去する機能 - カクツキ防止

可変リフレッシュレート機能

順番にチェックします。

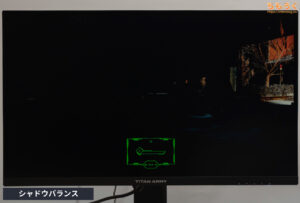

暗所補正「シャドウバランス」モード

暗い部分を明るく補正できる「シャドウバランス(Shadow Balance)」モードです。

- オフ

- 1 ~ 100(刻み:1ずつ)

全100段階、かなり細やかに調整できます。

しかし70以上から画面全体が白飛び気味、40以下から黒つぶれ気味だから、実用上は41~69(約30段階)相当です。それでも30段階、割と十分な設定値です。

補正の掛かり方はやや大雑把な傾向があり、やはりBenQの本家「Black eQualizer」には届いてません。

eSports系タイトルだとそこそこ、画面全体がうっすら暗いホラーゲームなら使える機能です。

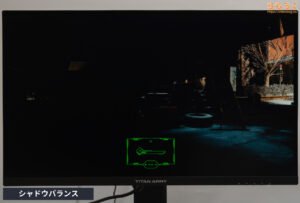

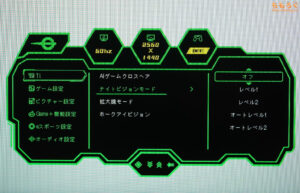

暗所補正「ナイトビジョン」モード

もうひとつの暗所補正機能が「ナイトビジョン(Night Vision)」モードです。

- オフ

- レベル1

- レベル2

- レベル1(AI補正)

- レベル2(AI補正)

4段階の強度で補正をかけます。

気持ち程度ながら、ピンポイントに暗いエリアが浮き上がっている印象です。「シャドウバランス」と同じで、暗いゲームを明るく補正するのに便利です。

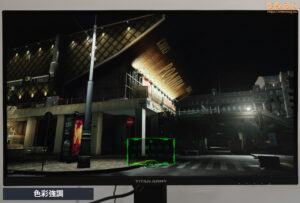

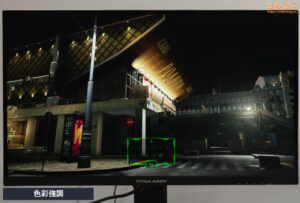

鮮やかさ補正「色彩強調」モード

色彩強調(色の濃さ)モードです。

- オフ

- 1~10段階

10段階の強度で補正をかけられます。

パッと見ただけだと色彩強調の効果が分かりづらいですが、色の濃い部分に注目してみると、色がより濃く補正されているのがなんとなく分かります。

色がついている部分をより鮮やかに、色が薄い部分はそのままに抑えておく、色の濃い部分を強調表示できる機能です。

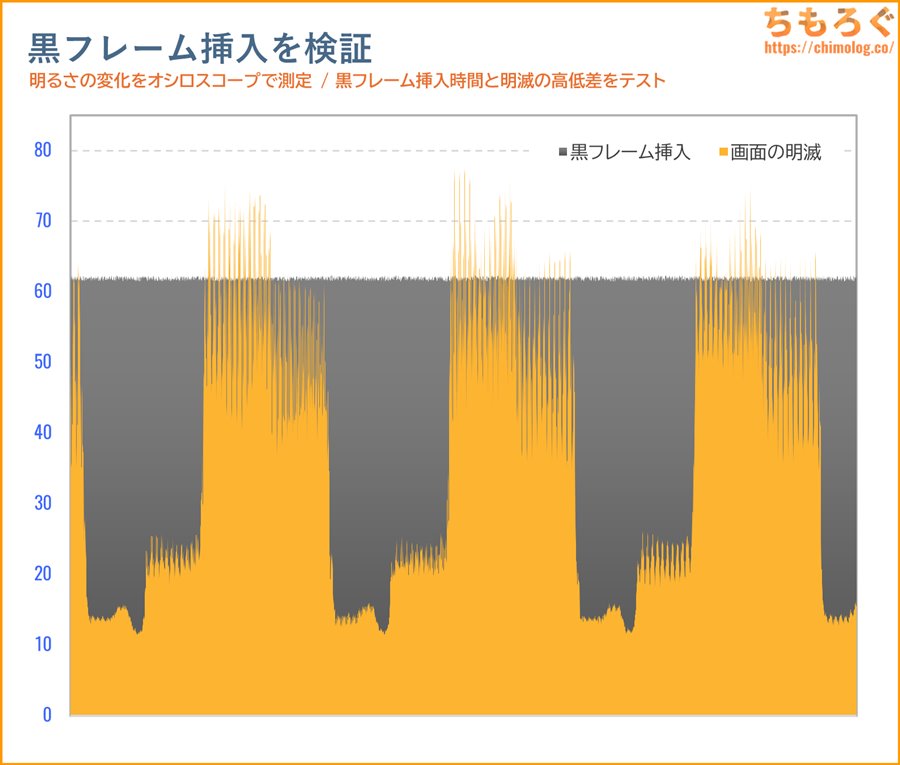

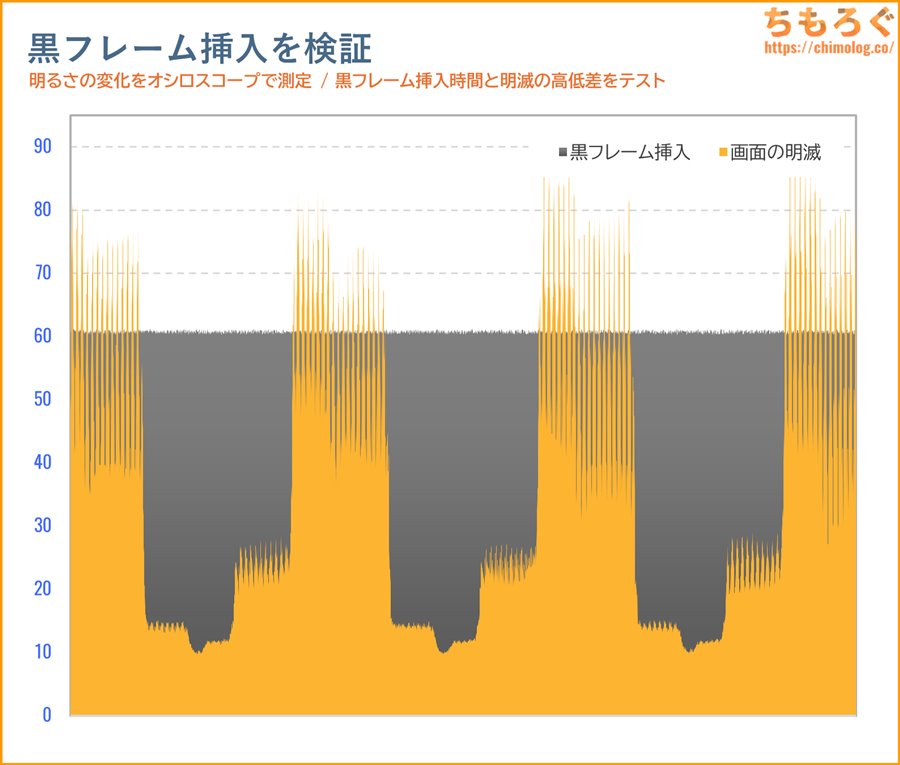

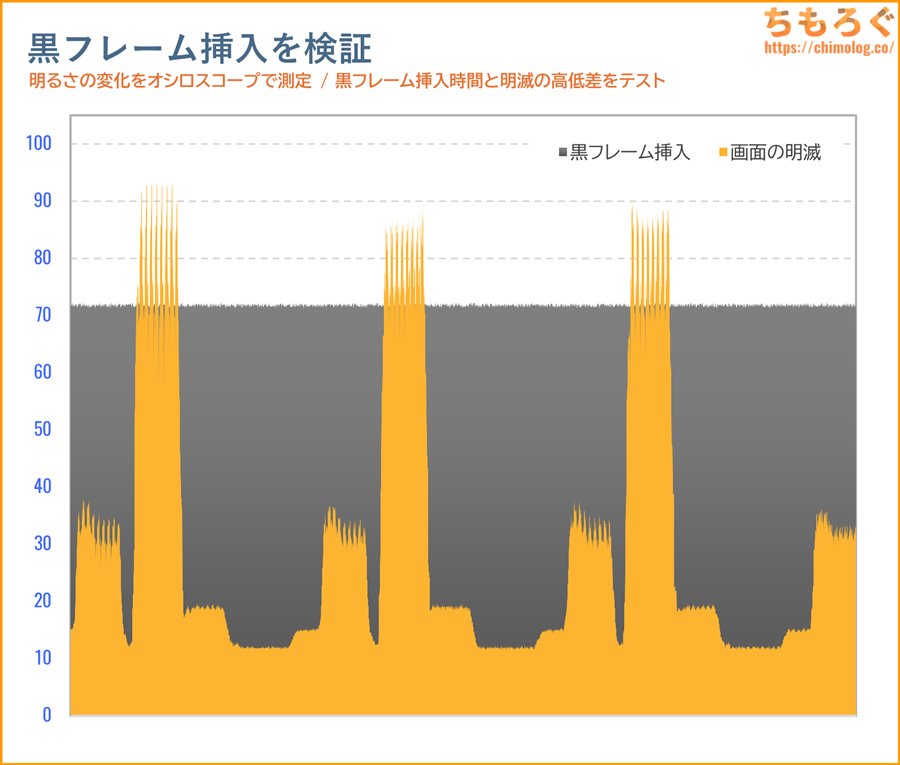

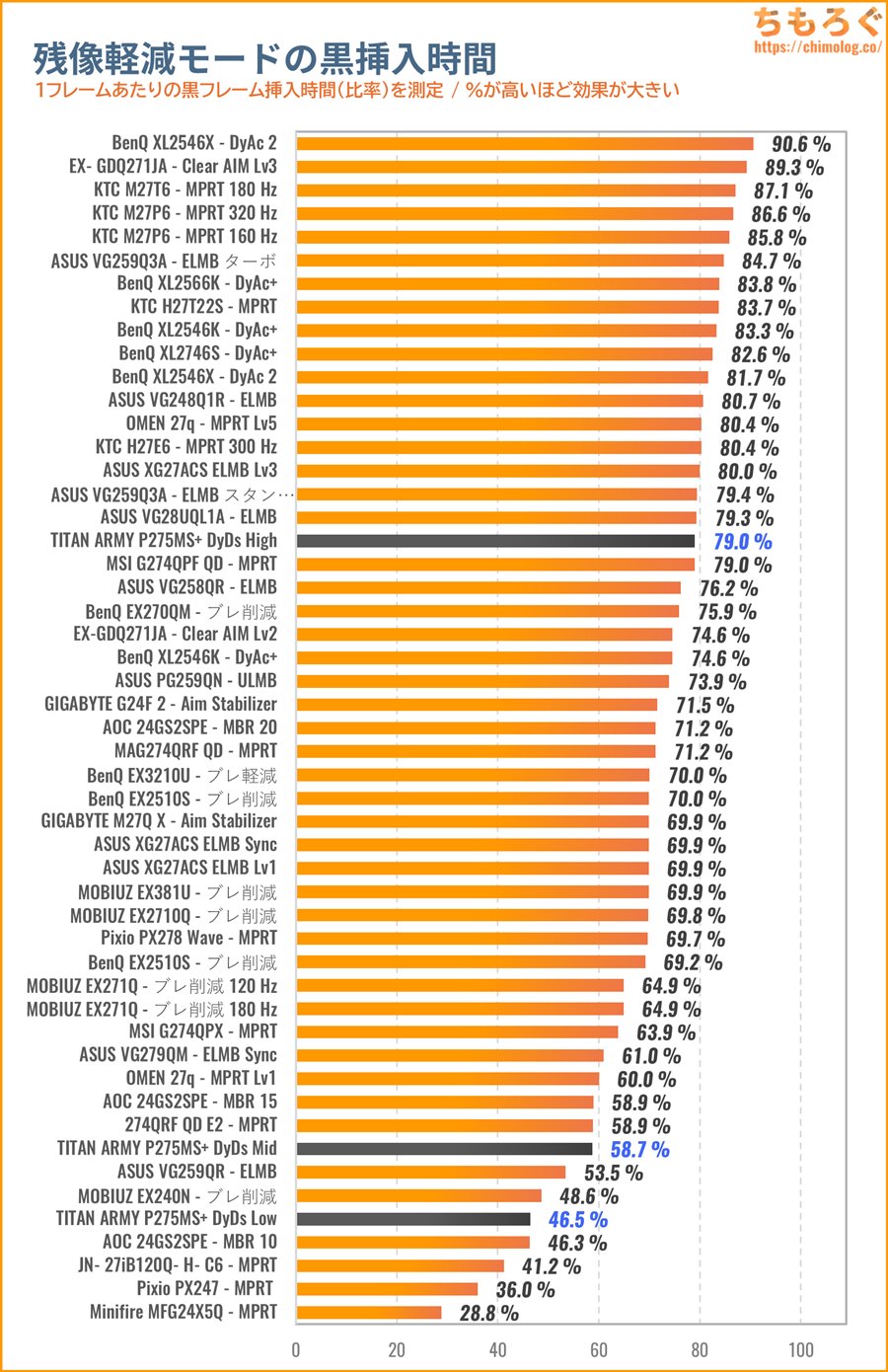

残像軽減「DyDs」モード

過去のTITAN ARMYシリーズは、残像軽減モードをまったくアピールせず、おまけ程度の機能だった「MPRT」モードをひっそり実装するのみ。

しかし、TITAN ARMY P275MS+から突如として「DyDs」技術を全面的に押し出すようにアピールします。

| 残像軽減モード 「DyDs」 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

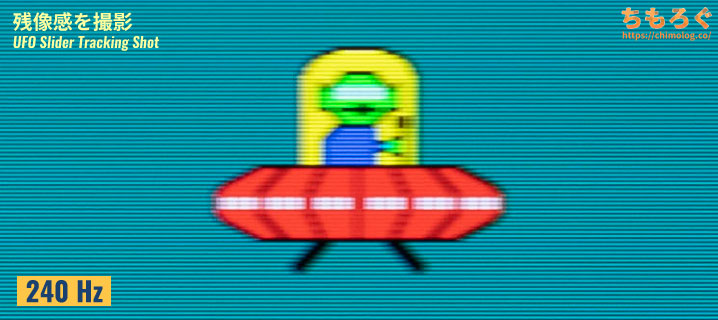

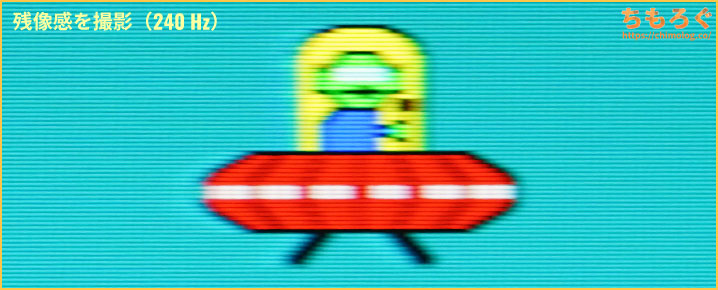

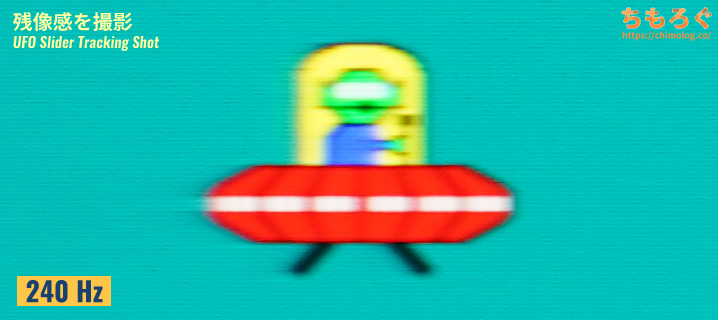

「DyDs」を有効化すると、残像感が軽減されて映像のクッキリ感が増します。

フレーム切替時に真っ暗なフレームを1枚挟む「黒挿入」が行われ、結果的にホールドボケ現象が軽減されて残像感が減ったように見える仕組みです。

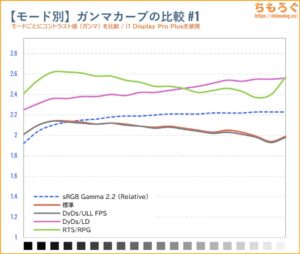

| 画面の明るさは下がる? 目標:最低でも200 cd/m²以上 |

|---|

|

| 使える範囲は? |

|

一般的に残像を軽減する機能は「黒挿入」を使っているから、画面の明るさは下がります。

従来世代「MPRT」だと明るさが30~90 cd/m²まで下がって正直まったく使えない「おまけ」程度でした。

一方、TITAN ARMY P275MS+に導入された新世代「DyDs」モードなら、一番効果が高い「高モード」でも約280 cd/m²も維持できます。

| ベンチマークと比較 Zowie「DyAc+」以上を目指す | ||

|---|---|---|

| 黒挿入モード | 明るさ | 黒挿入時間 |

| DyAc 2:プレミアム (ベンチマークNo.1) | 約330 cd/m² | 91 % |

| DyAc+:プレミアム (ベンチマークNo.2) | 約320 cd/m² | 84 % |

| DyDs:高 | 約280 cd/m² | 79 % |

| ELMB Sync | 約250 cd/m² | 70 % |

黒挿入モードの先駆者「DyAc+(BenQ Zowie)」にあと一歩まで迫ります。

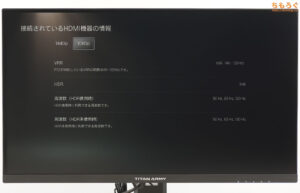

WQHDで320 Hz(PS5で120 Hz)に対応

TITAN ARMY P275MS+は最大320 Hzまで、PS5で最大120 Hzに対応します。実際にPS5とゲーミングPCにモニターをつないでみて、リフレッシュレートの対応状況を確認しましょう。

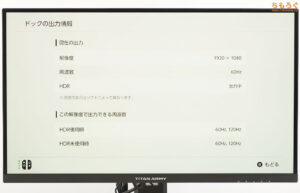

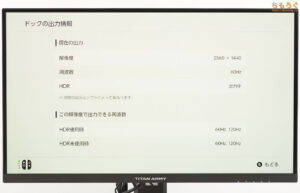

| PS5の対応状況 ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

|  | |

| 設定 | 60 Hz | 120 Hz |

| フルHD1920 x 1080 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

| WQHD2560 x 1440 | 対応PS5 VRR:対応 | 対応PS5 VRR:対応 |

| 4K3840 x 2160 | – | – |

PS5でフルHD~WQHD(最大120 Hz)に対応します。HDMI VRR機能により「PS5 VRR」も対応です。

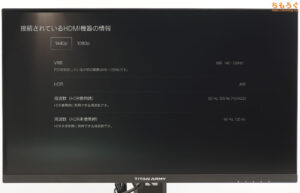

| Switch 2の対応状況 ※クリックすると画像拡大 | ||

|---|---|---|

|  | |

| 設定 | 60 Hz | 120 Hz |

| フルHD1920 x 1080 | 対応HDR:対応 | 対応HDR:対応 |

| WQHD2560 x 1440 | 対応HDR:対応 | 対応HDR:対応 |

| 4K3840 x 2160 | 非対応HDR:– | Switch 2は非対応 |

Nintendo Switch 2(ドックモード)で、フルHD~WQHD(最大120 Hz)に対応します。HDR(10 bit)出力も問題なし。

PS5 / PS5 Pro / Nintendo Switch 2など。120 Hz対応ゲーム機で、実際にゲーム側が120 Hz(120 fps)で動くかどうかは、もっぱらゲーム次第です。

ゲーム側が120 Hzをサポートしていなかったら意味がありません。プレイする予定のゲームが120 Hzに対応しているか、事前によく調べてください。

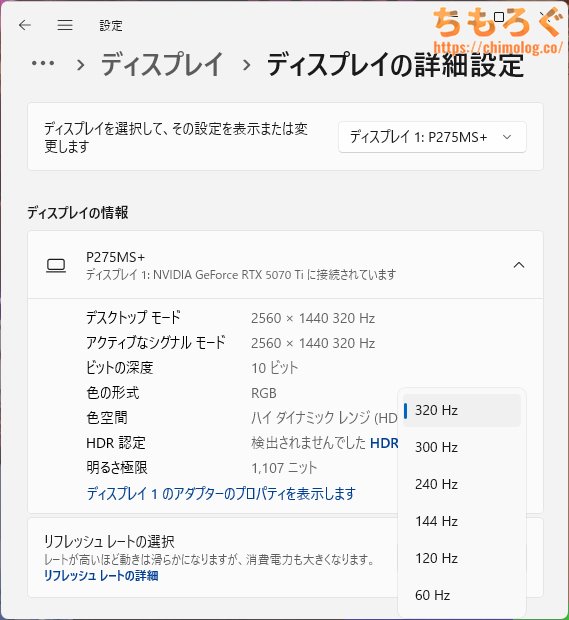

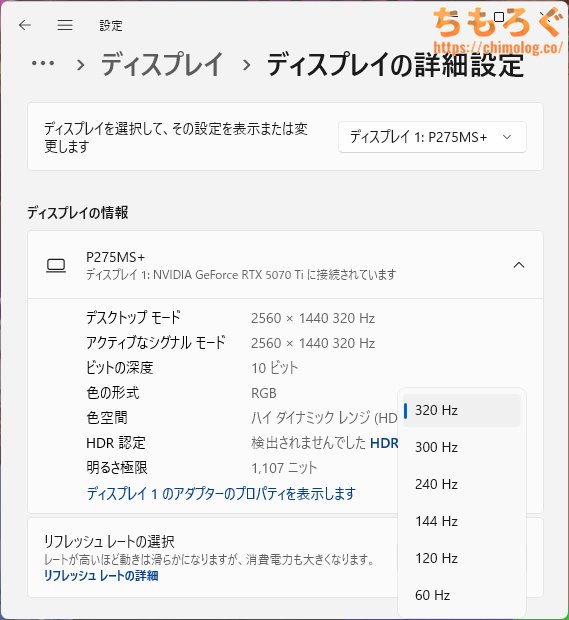

| 対応リフレッシュレート ※クリックすると画像拡大 | |

|---|---|

| HDMI 2.1 (41.89 Gbps) | Display Port 1.4 (25.92 Gbps) |

|  |

| |

TITAN ARMY P275MS+がパソコンで対応しているリフレッシュレートは以上のとおりです。

HDMI 2.1で最大320 Hzまで、Display Port 1.4も最大320 Hzに対応します。

レトロなゲーム機で役に立ちそうな23.98 ~ 24 Hz範囲は非対応です。

TITAN ARMY P275MS+は、圧縮転送モード「DSC(Display Stream Compression)」を明示的に無効化できます。

| DSC無効時 対応リフレッシュレート | ||

|---|---|---|

| 端子 | SDR (8 bit @ RGB) | HDR (10 bit @ RGB) |

| HDMI 2.1 | WQHD @ 320 Hz | WQHD @ 300 Hz |

| DP 1.4 | WQHD @ 240 Hz | WQHD @ 144 Hz |

DSCを無効化すると、必要な帯域幅が大幅に増えてしまい、結果的に利用可能なリフレッシュレートが著しく制限されます。

基本的に有効化したままで良いです。CRU(Custom Resolution Utility)によるカスタム解像度や、NVIDIA DSR(DLDSR)をどうしても使いたいマニア志向のユーザーにとって、DSC無効化が役に立ちます。

| VRR機能(可変リフレッシュレート) ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

フレームレートとリフレッシュレートを一致させて「ティアリング」を防ぐ効果がある、VRR機能はHDMIとDisplay Portどちらも使用可能です。動作範囲は48~320 Hzです。

LFC(低フレームレート補正)対応ハードウェアの場合は、48 Hzを下回ってもVRRが機能します。

TITAN ARMY P275MS+の機能性を調査

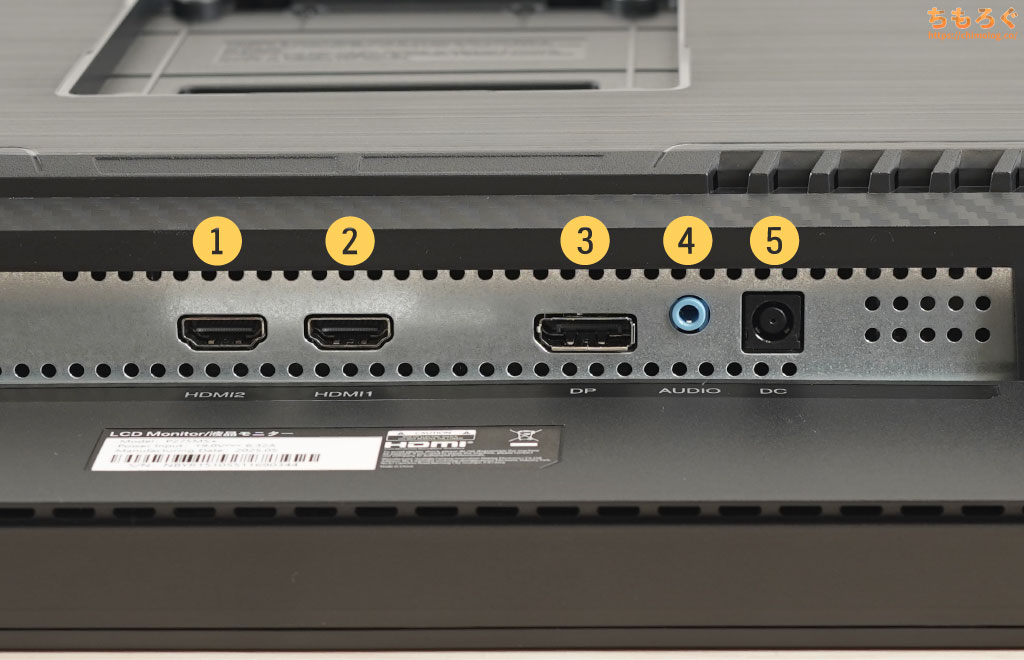

インターフェイス類にコストカットの影響が色濃く出ています。USB Type-Cどころか、普通のUSBポートも一切ないです。

でも照度センサーを利用した「自動調光」が入っていたり、コストの掛け方が少し不思議で興味深いです。

- エルゴノミクス

高さや角度を調整する機能 - インターフェイス

映像入力端子やUSBポートについて - ヘッドホン端子

とりあえず付いている3.5 mmアナログ端子 - フリッカーフリー

眼精疲労持ちなら重要かもしれない - 自動調光

周囲の明るさに合わせて画面を調整 - 画角シミュレーション

擬似的に「25インチ」や「4K」に変換 - OSD

On Screen Display(設定画面)

順番にチェックします。

自由に位置を調整できる「エルゴノミクス」機能

TITAN ARMY P275MS+はフル装備のエルゴノミクス機能を備えます。

ヌルヌルと滑らかに動いて調整しやすい、ていねいな作りのエルゴノミクス機能です

高さ調整の動かし始めがちょっと硬いくらいで、角度やピボットはかんたんに動かせます。画面の水平(0°)も取りやすいです。

| VESAマウント ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

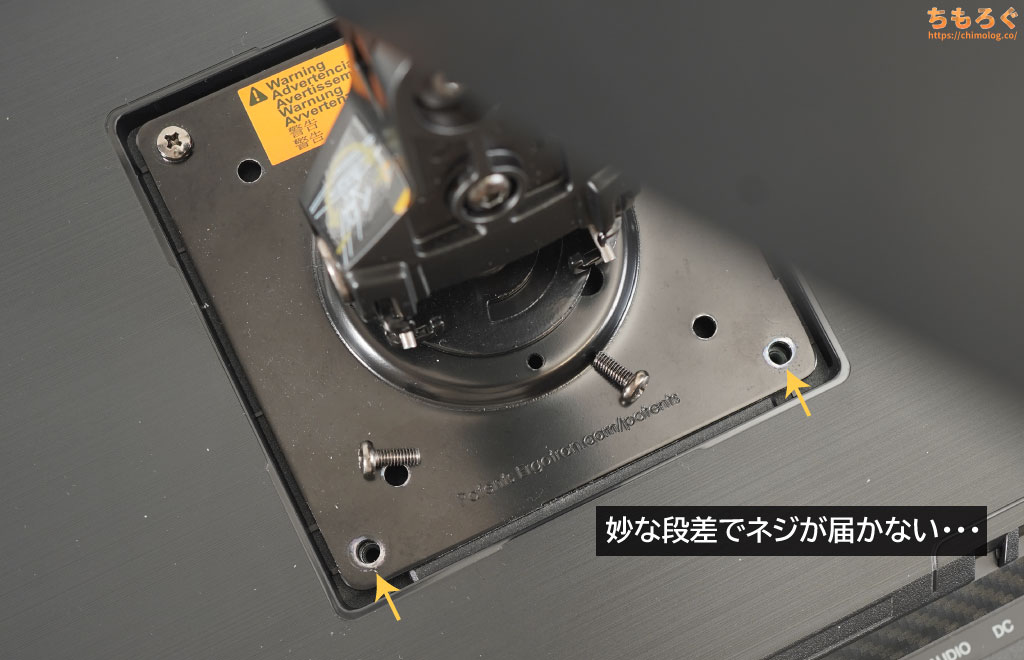

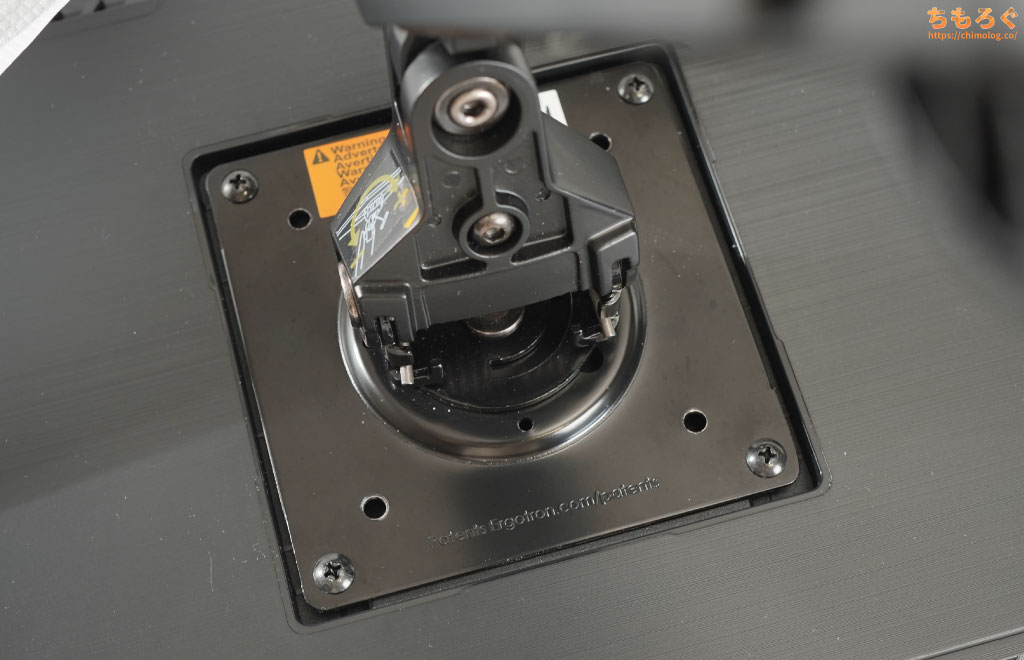

別売りモニターアームを取り付けるのに便利なVESAマウントは「100 x 100 mm」に対応します。

パネル本体の重量は約4.28 kgで普通のモニターアームで持ち上げられます。

モニターアーム側の付属ネジで、「エルゴトロンLX」アームを取り付けようとすると・・・ ネジ穴までネジがとどかず物理的にうまく固定できないです。

エルゴトロン対応クイックリリース金具や、スペーサー(15 mm)も試してみたものの、やはりネジが届かなかったりネジ山が埋まらなかったり。

正常な取り付けが困難です。

解決策は「M4 x 12 mm」ネジです。今回はアイネックス(AINEX)が販売しているM4ネジセットを買いました。

長さ12 mmのネジなら、ネジ穴まで先端がぴったり届き、エルゴトロンLXを正常に取り付けられます。

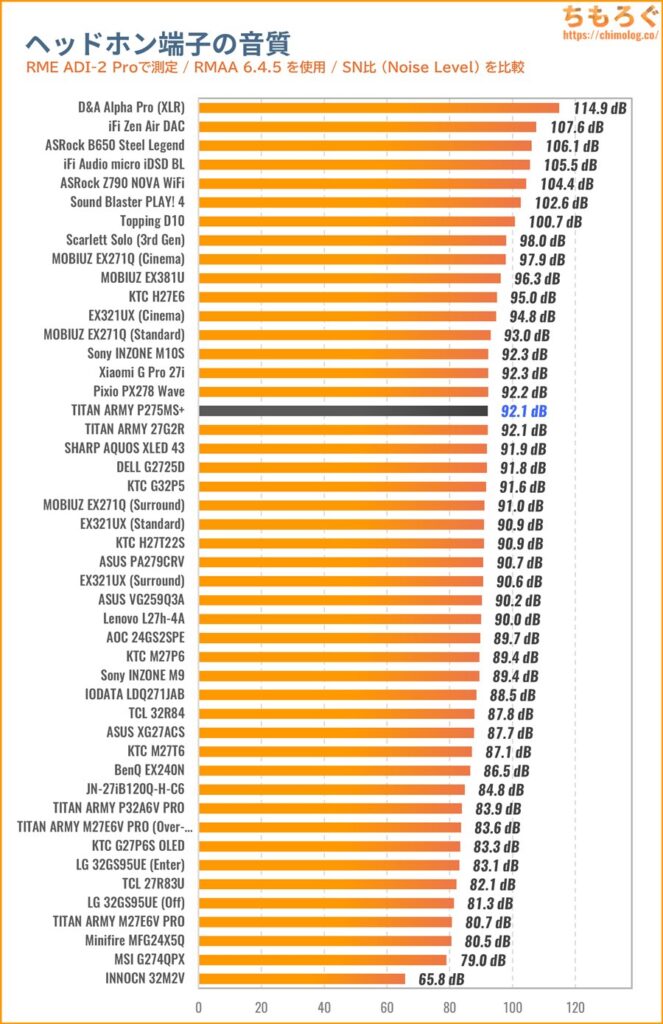

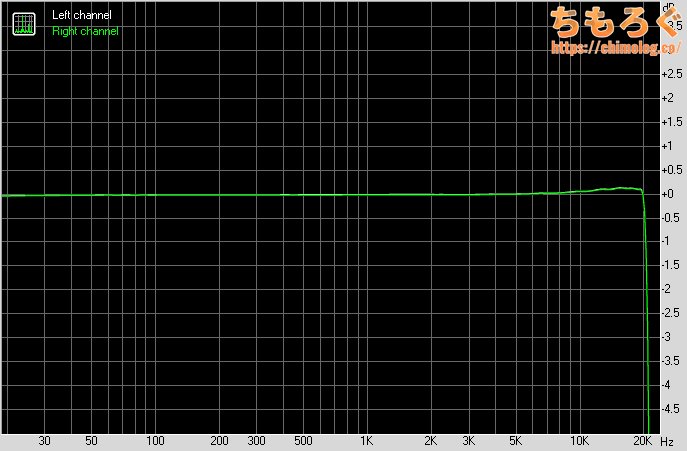

「ヘッドホン端子」の音質をテスト

非常に優れたオーディオ特性を持つ「RME ADI-2 Pro」を用いて、TITAN ARMY P275MS+のオーディオ性能をテストします。

| SN比を比較 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

Sennheiser HD650でも十分な音量を取り出せます。SN比はゲーミングモニターで平均以上です。

周波数特性グラフです。おおむねフラットな特性で問題なし。

そこそこ悪くない音質ですが、従来のTITAN ARMYモデルと同じく、音の解像度はそれほど良くなく低音域もあまり鳴らないです。

必要最低限のイヤホン端子ですが、安物のヘッドホンやイヤホンなら案外十分な性能かもしれません。

音にこだわる方、音質に不満を覚えてしまった沼の素質がある人は、素直に別売りのポータブルDACを買ってください。

対応するインターフェイスをチェック

| 各種インターフェイス ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

映像端子は全部で3つあり、どれを使っても最大320 Hz(2560×1440)に対応します。

USBポートやKVM機能は一切ありません。

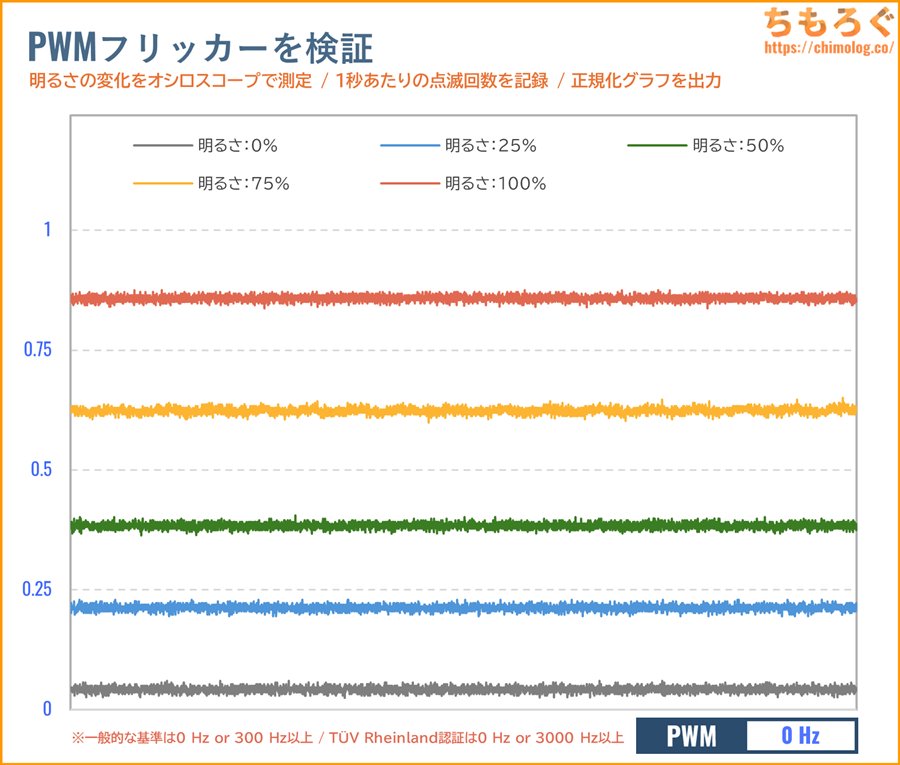

「フリッカーフリー」対応ですか?

製品スペックにて、完全なフリッカーフリー動作を示す「DC調光」をアピールしています。

| フリッカーフリーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

実際にオシロスコープを使ってフリッカーの有無をテストした結果、明るさ0~100%までフリッカーが一切検出されません。

TITAN ARMY P275MS+は本当に「DC調光」を採用します。一直線にフラットなグラフを描く、完全なフリッカーフリー動作です。

| フリッカーの基準 | 結果 |

|---|---|

| 一般的な基準 0 Hz または 300 Hz以上 | 問題なし (0 Hz) |

0 Hz または 3000 Hz以上 | 問題なし (0 Hz) |

「0 Hz」だから一般的な基準とTÜV Rheinland基準どちらも合格できます。

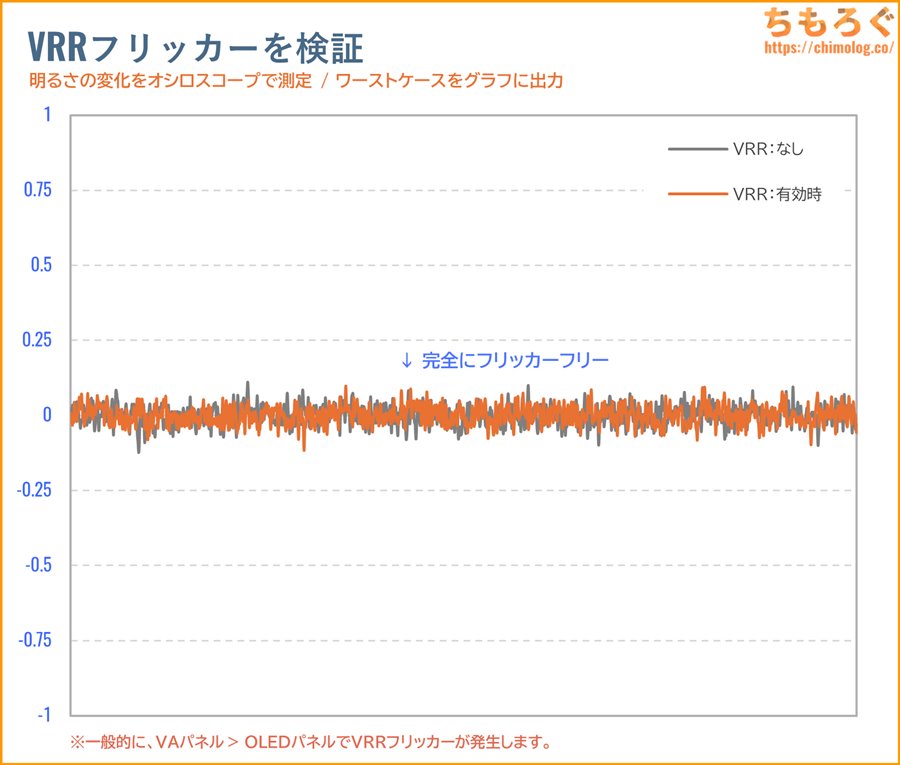

VRRフリッカー(VRR Flicker)は、画面が暗いシーンでフレームレートが激しく変動すると発生する確率が大幅に跳ね上がります。

ちもろぐでは、アクションRPG「鳴潮」にてフレームレートを10 fpsからモニター側の最大fpsまで動かします。

モニターの至近距離に設置された光学センサーを経由して、オシロスコープが明るさの変化をマイクロ秒(10万分の1秒)単位で記録する仕組みです。

記録されたグラフが乱高下していれば「VRRフリッカー」の検出に成功です。逆に、何もなく平坦で一直線なグラフが記録されればフリッカーは皆無と判断できます。

VRR(G-SYNC互換モードなど)有効時に発生する「VRRフリッカー」もテストします。

| VRRフリッカーを検証 ※クリックすると画像拡大 |

|---|

|

|

フレームレートが大きく急激に下がったり、LFC(低フレームレート補正)が発動する48 Hz前後を頻繁にまたいでも、「ちらつき」がまったく見えません。

原理的にVRRフリッカーがほとんど発生しない、IPSパネルの大きな利点です。

VAパネルとOLEDパネルはVRRフリッカーに悩まされるため、ハイスペックPCでゴリ押しするか、VRRを諦めるかの二択を迫られます。

「自動調光」機能をチェック

モニター本体の右上に「照度センサー」が内蔵されています。天井から入ってくる明るさを検知して、画面の明るさを自動的に調整する機能です。

OSD設定 → ピクチャー設定 → 「光センサー:オン」で、照度センサーを使った自動調光が有効化されます。

周りの明るさに応じて、自動的に画面の明るさが調整されているのが分かるはずです。

しかし、BenQアイケアの「Brightness Intelligence(B.I. Gen2)」と比較して、中程度の明るさまでの応答性が鈍い傾向あり。

BenQと違い、TITAN ARMY P275MS+では明るさだけ調整されて、グレースケール(色温度)はそのまま維持されます。

価格なりの自動調光機能です。

擬似的に「25インチ」や「4K解像度」に変換

TITAN ARMY P275MS+は、画面サイズのシミュレーション機能に対応します。

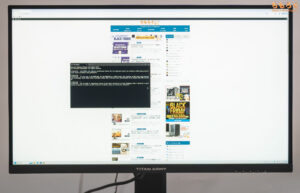

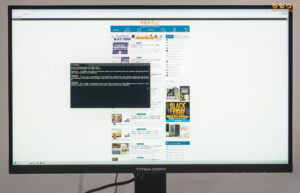

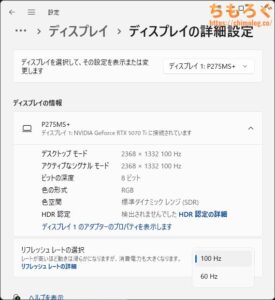

「25インチ」モード時に、2368 x 1332(最大100 Hz)で動作します。肝心の240 ~ 320 Hzをどうやら設定できないため、競技ゲーマーが求めるメリットが皆無です。

「sPx」モードはいわゆる疑似4Kモードで、ドット感を潰しながら、3840 x 2160(最大120 Hz)を表示します。もっぱらゲーム機(PS5やXSX)向けの機能です。

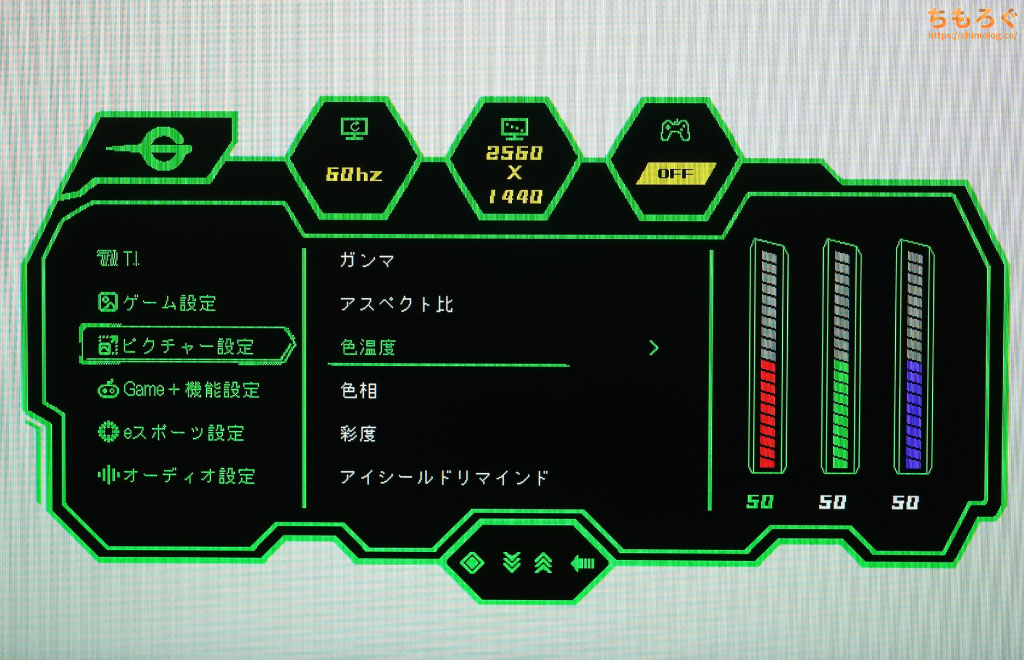

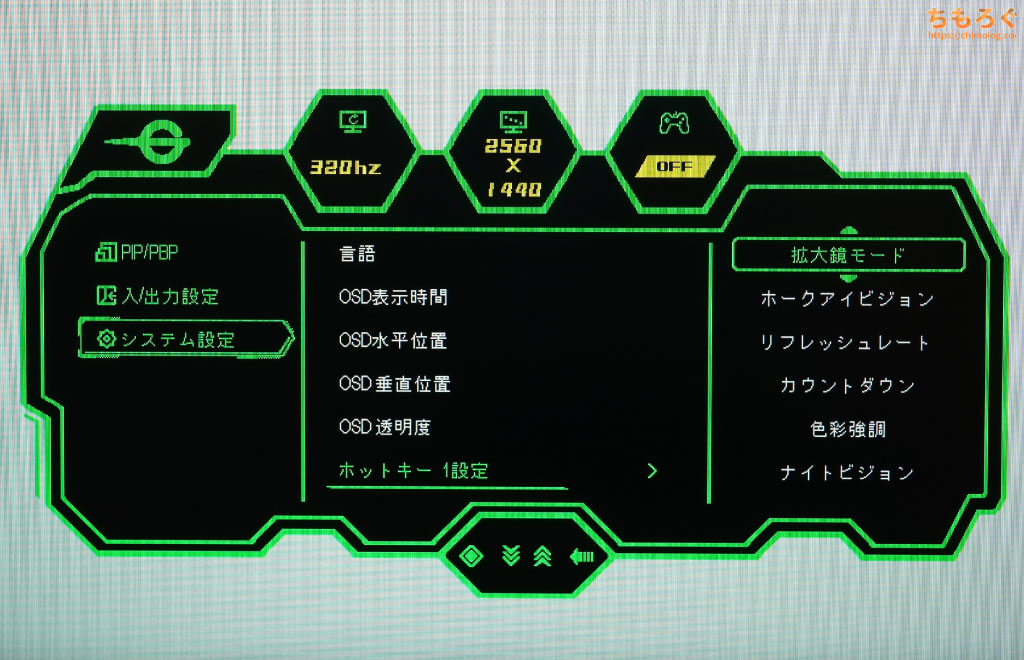

モニターの設定画面(OSD)

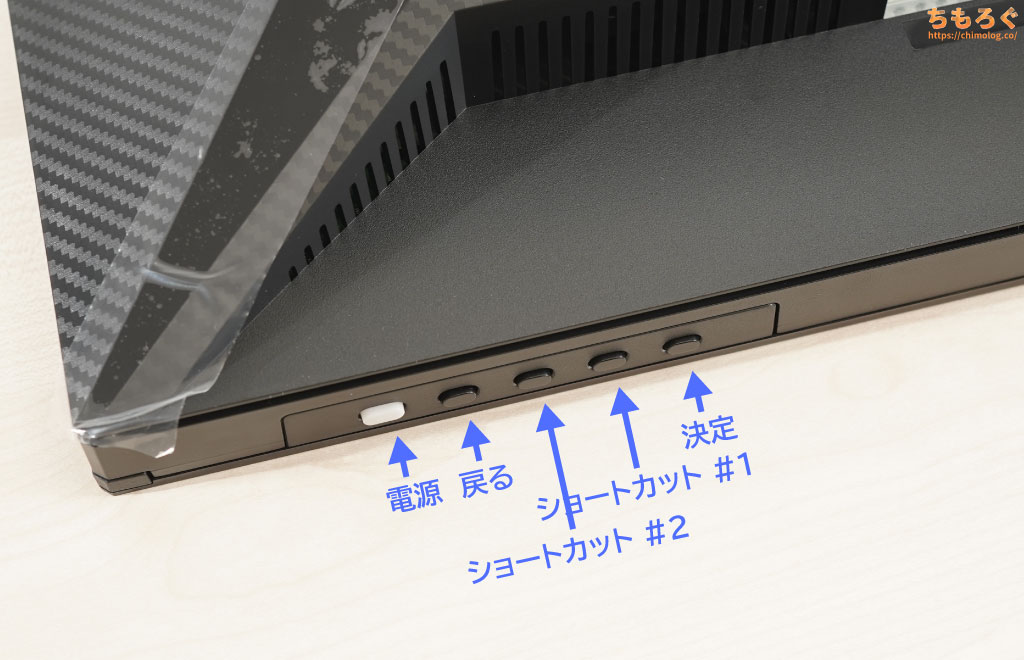

・・・モニター本体の右側底面にある「物理ボタン(5個)」を使って、OSD設定をちまちまと操作できます。

項目ごとに分かりやすく整理されたフォルダ階層型のOSDレイアウトを採用。レスポンスも良好でかなり快適。

しかし、項目の数がとても多くて、5つのボタンをポチポチ押しながら設定するのがシンプルに面倒くさいです。

OSDの機能自体は素晴らしい出来栄えなのに、使いづらいボタン方式で台無しに。

- ショートカットボタン(2個)

- プリセットごとに調整(設定値の保存も可能)

最短2回の操作で任意の項目を開けるショートカットボタンを最大2個まで登録できます。「輝度」や「入力切り替え」、「シャドウバランス」や「色彩強調」など、8割くらいの項目を登録可能です。

プリセットごとに好みの設定値を保存して、用途に使い分ける運用も一応できます。

| ショートカット割り当て可能 | |||

|---|---|---|---|

| 輝度 | 拡大鏡モード | 超解像度 | イルミネーション |

| コントラスト | ホークアイビジョン | Adaptive-Sync | PIP / PBP |

| 音量 | リフレッシュレート | ピクチャーモード (プリセット) | All Game Mode |

| 消音 | カウントダウン | HDRモード | ローカルディミング |

| シャドウバランス | 色彩強調 | ダイナミックOD (オーバードライブ) | DyDsモード (黒挿入モード) |

| クロスヘア | ナイトビジョン | 入力信号 (入力切替) | – |

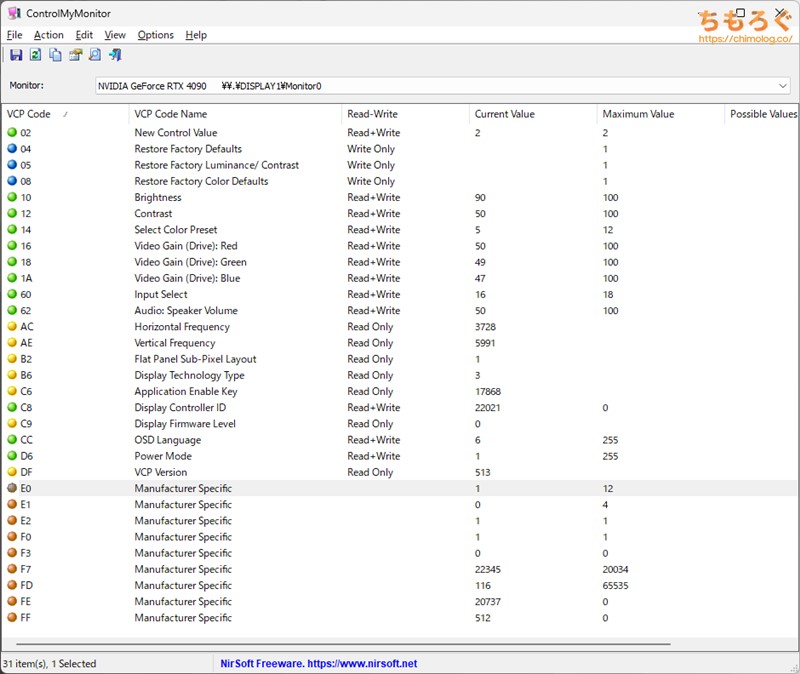

DDC/CI機能に対応しているため、フリーソフト「ControlMyMonitor」などでOSDにアクセス可能です。

| 固有値 | 番号 | 内容 |

|---|---|---|

| E0 | 0 | 標準 |

| 1 | DyDs / ULL FPS | |

| 2 | DyDs / LD | |

| 3 | RTS / RPG | |

| 4 | FPS | |

| 5 | MOBA | |

| 6 | ムービー | |

| 7 | リーディング | |

| 8 | ナイト | |

| 9 | アイケアー | |

| 10 | Mac View | |

| 11 | E-Book | |

| 12 | sRGB | |

| 13 | AdobeRGB | |

| 14 | DCI-P3 | |

| E1 | 0 | ローブルーモード:オフ |

| 1 | ローブルーモード:25 | |

| 2 | ローブルーモード:50 | |

| 3 | ローブルーモード:75 | |

| 4 | ローブルーモード:100 |

メーカー固有値「E0」がプリセットモード、「E1」がローブルーモードに割り当てられています。

そのほかのモードはうまく特定できませんでした。

OSDソフト「VIEW WIDGET PC」

中国版サイトから無料でダウンロードできる、TITAN ARMY謹製OSDソフトウェア「VIEW WIDGET PC」を使えば、パソコンの画面からダイレクトにOSDを設定可能です。

- TITAN ARMY 公式からダウンロード

(https://titanarmy.cn/portal/list/index/id/42.html)

Display PortまたはHDMIケーブルで接続した状態で、ソフトを起動するだけで自動的に「P275MS+」が認識され、ひととおりのOSD一覧が読み込まれます。

DSCモード切り替えなど、一部の項目を除き、ざっくり9割くらいのOSDメニューにアクセス可能です。

画面の明るさや色温度(RGBバランス)、使用するプリセットを切り替えたりプリセットごとのカスタム設定、各ゲーム機能の調整や有効化など。

やはりパソコンからダイレクトにアクセス可能なOSDソフトウェアは、ないよりあった方が絶対に便利です。5つある物理ボタンをポチポチ往復する手間を大幅に省けます。

レスポンスも良好です。簡単な項目なら1秒で反映されるし、プリセットモードの切り替えなど重めの項目でも、2~3秒で反映されて悪くない使用感です。

ただし、ASUSやMSI製ソフトによくある「アプリと設定の自動連携」や「作成した設定の出力と読み込み」など、高度な機能は今のところ非対応です。

TITAN ARMY P275MS+のHDR性能をテスト

(displayhdr.org/certified-products/で確認)

TITAN ARMY P275MS+は、コンシューマ向けで最高グレードのHDR規格「Display HDR 1000」認証を・・・ 取得していないモニターです。

メーカーの公式説明を引用します。

「最大1000nitsの高輝度によりHDR1000相当の性能を持ち」

おそらく、VESA Display HDR認証をわざわざ取得するコストを削減して、少しでも製品価格を安くする狙いです。

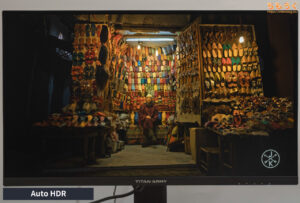

Youtubeで公開されている「Morocco 8K HDR」や、HDR対応ゲームを使って検証します。

(HDR映像を収めた写真はSDRです。掲載した写真は参考程度に見てください。)

HDR 1000対応をアピールする割に、全体的にちょっとだけ暗く見えます。

暗いシーンは黒を攻めすぎて暗部ディティールが崩れているし、出荷時校正もイマイチな印象です。

HDRモード時の画質調整もすべて固定されます。「明るさ」や「色温度(RGBバランス)」を一切コントロールできず、メーカー側が用意したHDRプリセットをそのまま使うほかないです。

他のHDRモードでもっとマトモな見え方に改善されないか、確認します。

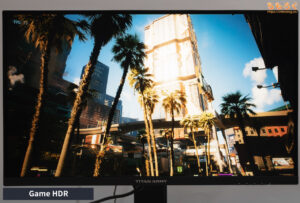

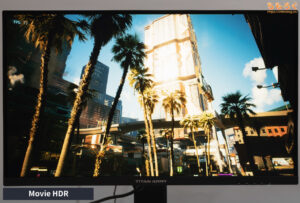

- 自動HDR

- ゲームHDR

- 映画HDR

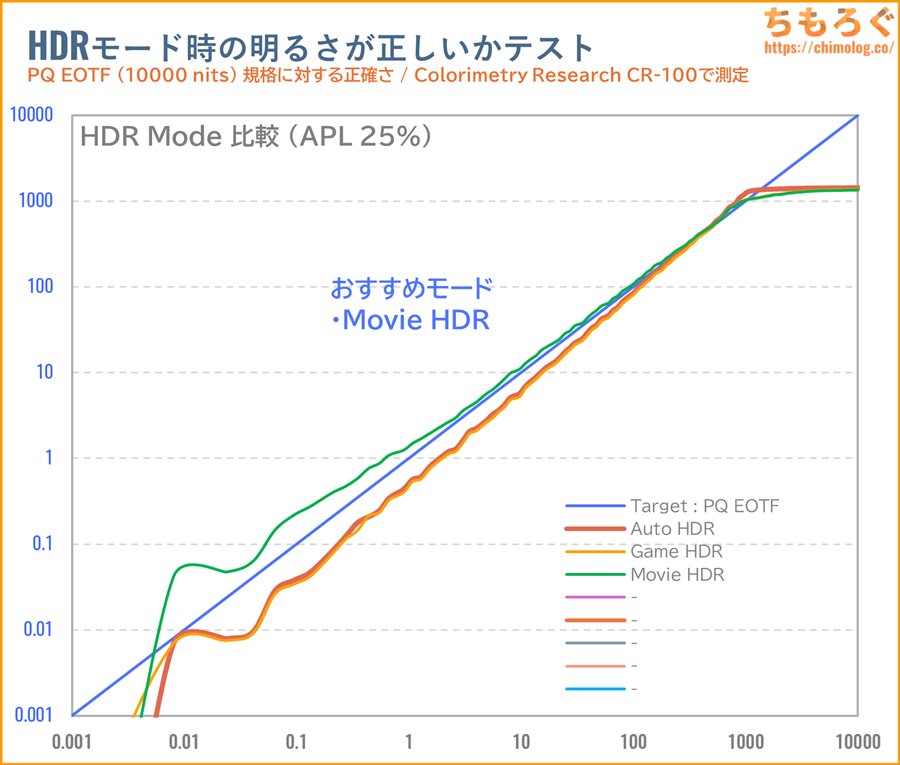

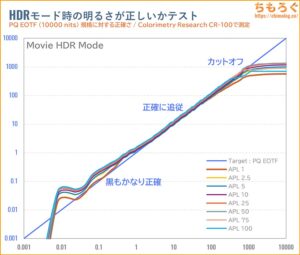

全部で3種類のHDRモードがあり、そのうち「映画HDR」モードが一番マトモな実装です。

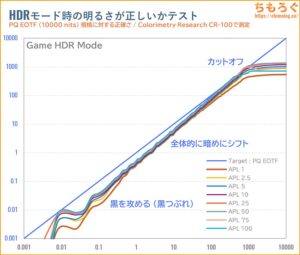

青いラインがHDR規格(PQ EOTF)のターゲットラインで、ターゲットの周囲をウニョウニョと追従しているラインが実測値です。

「自動HDR」と「ゲームHDR」モードは、すべての明るさでターゲットより暗くズレていて、全体的に暗く見えたり暗部ディティールが崩れる原因です。

「映画HDR」モードだけ不思議なほどターゲットにキレイに追従し、かなり理想的な出荷時校正が施されています。

初期設定でこれほど色と明るさが合っていれば文句ないです。映画HDRモード時の色精度はΔE = 2.91で、過去レビューしてきたMini LEDモニターで2番目に優秀です。

きちんと明るく制作されている4K UHD盤「デューン Part 2」で動作チェック。アラキスの乾いた砂漠の再現度が高いです。本当に砂漠が目の前にあるみたい。

妙なちらつき、ローカル調光エラーは皆無でした。

それほど明るくはないけれど、ジェット機のブースト噴射や日中の空戦シーンはかなりの明るさが収録されている4K UHD盤「マーヴェリック」も動作チェック。

明るさはまったく不足なし。序盤の作戦会議シーンにおける、ちらつきやローカル調光エラーも難なくクリアします。ちなみにSony INZONE M9(定価15万円)はパスできないテストです。

(※クリックでスクリーンショット拡大)

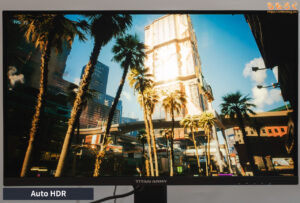

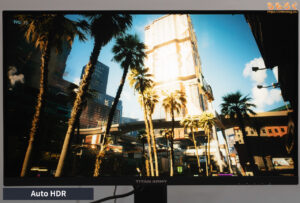

HDR対応ゲームの代表例「サイバーパンク2077」で動作チェック。グラフィック設定から適切な最大輝度(ピーク輝度)を割り当てると、ピカピカと明るいHDRゲーム映像の出来上がり。

おすすめの最大輝度は「900 ~ 1350 nits」です。自分の好みに合わせて、900 ~ 1350の範囲で設定します。1400を大幅に超えると階調エラー(白飛び)の原因になります。

(※クリックでスクリーンショット拡大)

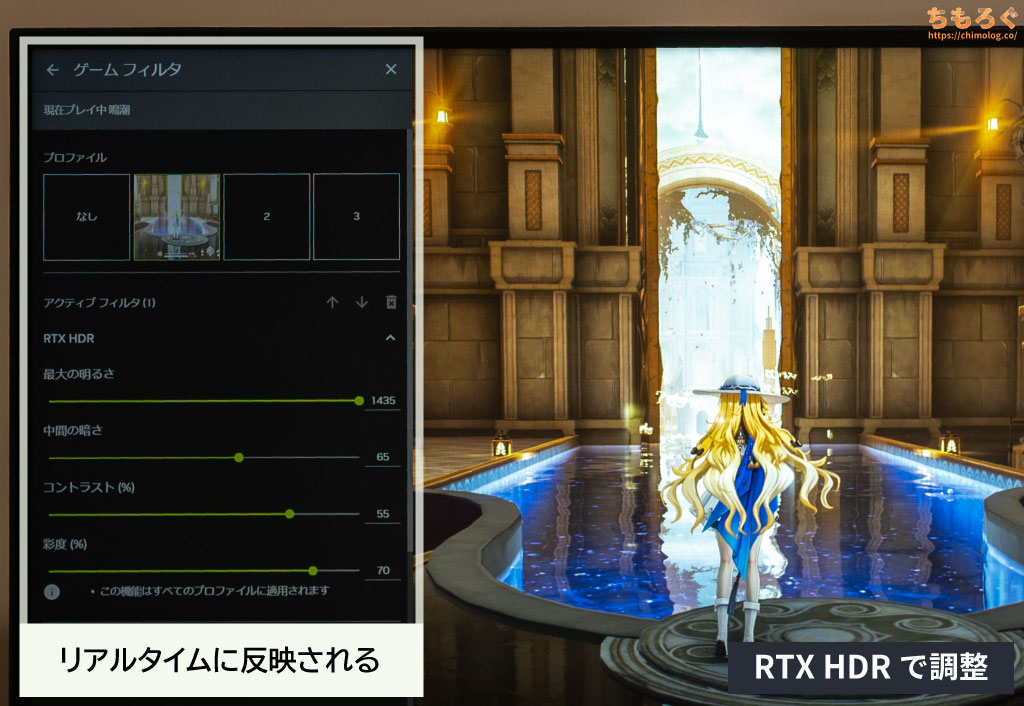

HDR非対応のゲームでは「NVIDIA App(オーバーレイ画面)」から、「RTX HDR」フィルタを使います。

- ディスプレイの設定 > HDRを使用する:オン

- NVIDIA App > グラフィックス > グローバル設定 > RTX HDR:オン

- HDR化したいゲームを起動 > Alt + Z でオーバーレイ起動

- ゲームフィルタ > RTX HDRを有効化

オーバーレイ画面からリアルタイムにRTX HDRを適用できます。すぐに反映されるから、好みの調整がしやすいです。

各パラメータの内容は以下のとおり。

| RTX HDR(設定値) | |

|---|---|

| 最大の明るさ | ピーク輝度 ※EDID最大値が上限 |

| 中間の暗さ | グレー50%時の明るさ ※主観的なコントラスト感に影響 |

| コントラスト | ガンマカーブ ※25%ごとにガンマが0.2変動(高いほど明暗ハッキリ) |

| 彩度 | 色域クリッピング ※0%が「sRGB」で100%が「BT.2020」相当 |

・・・専門用語を深く理解する必要はありません。

RTX HDRはリアルタイムに反映されるから、自分の好みになるようにスライダーを動かして好きに調整してください。

個人的に中間の暗さを50~70%にして、コントラストと彩度を高めに設定が好きです。ピーク輝度が高くてピカピカ明暗ハッキリ、彩度が高く色あざやか、「一般人がイメージするHDR」に仕上げてくれます。

実際のHDRコンテンツによる輝度測定

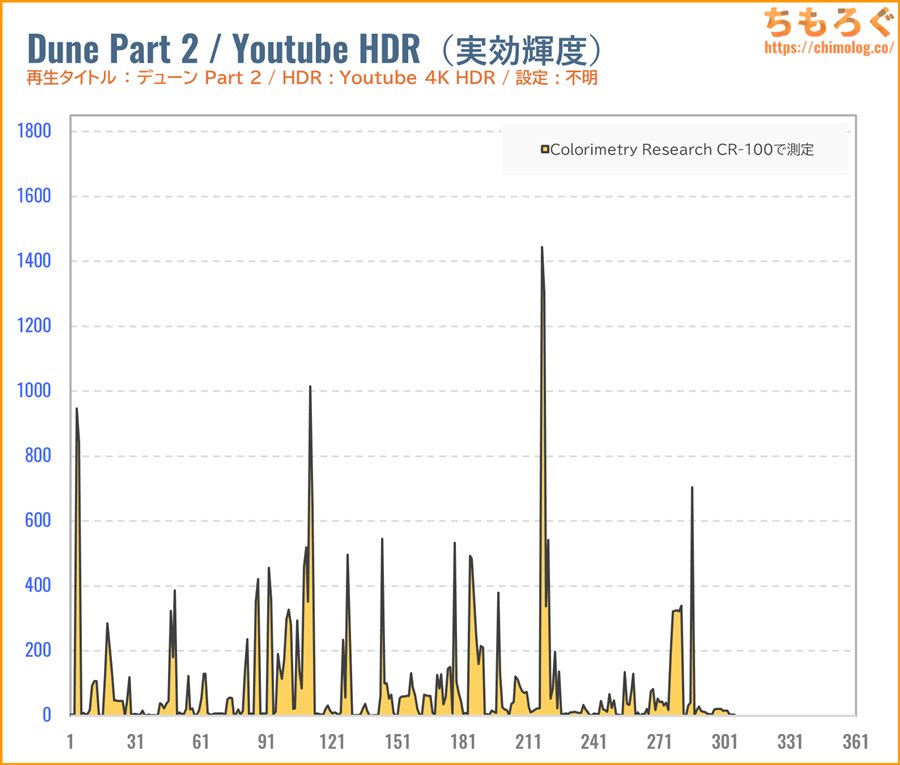

Youtubeで配信されている「Dune Part 2」のHDR版トレーラーを再生しました。

ピーク時に1400 cd/m²超、明るいシーンで500~1400 cd/m²を使います。リアリティ(現実感)を十分に体験できる明るさをきっちり出せています。

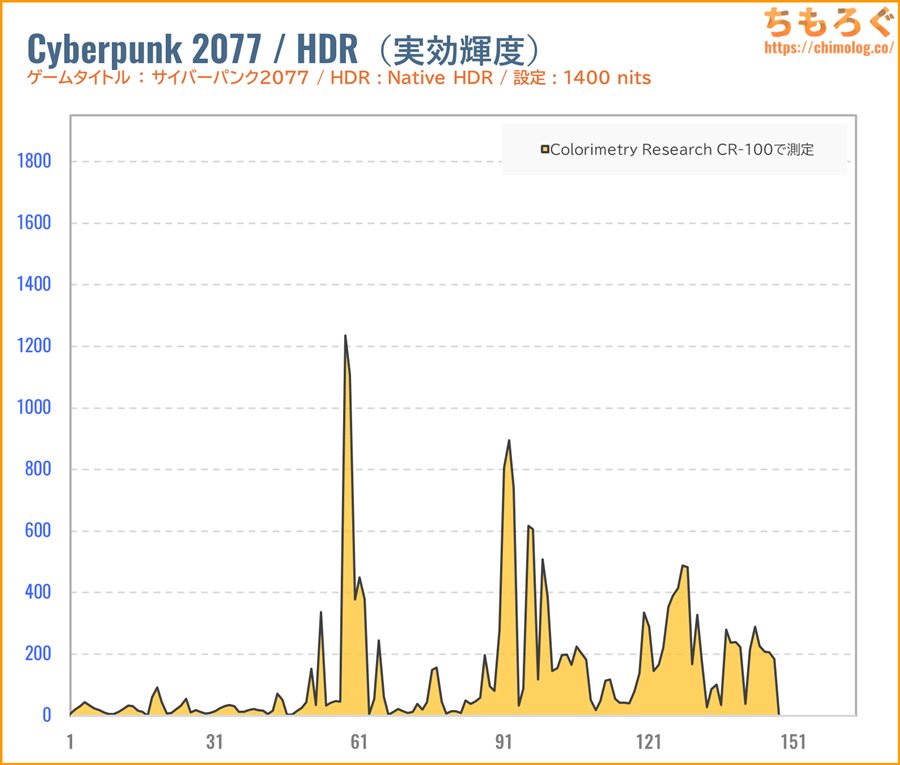

ネイティブHDRモード対応の「サイバーパンク2077」です。

太陽光やオブジェクトの反射光に対して、ゲーム設定から割り当てた最大輝度(1300 cd/m²)近くまで出ています。明暗のメリハリがくっきり付いて、映えるゲーム映像を楽しめるはず。

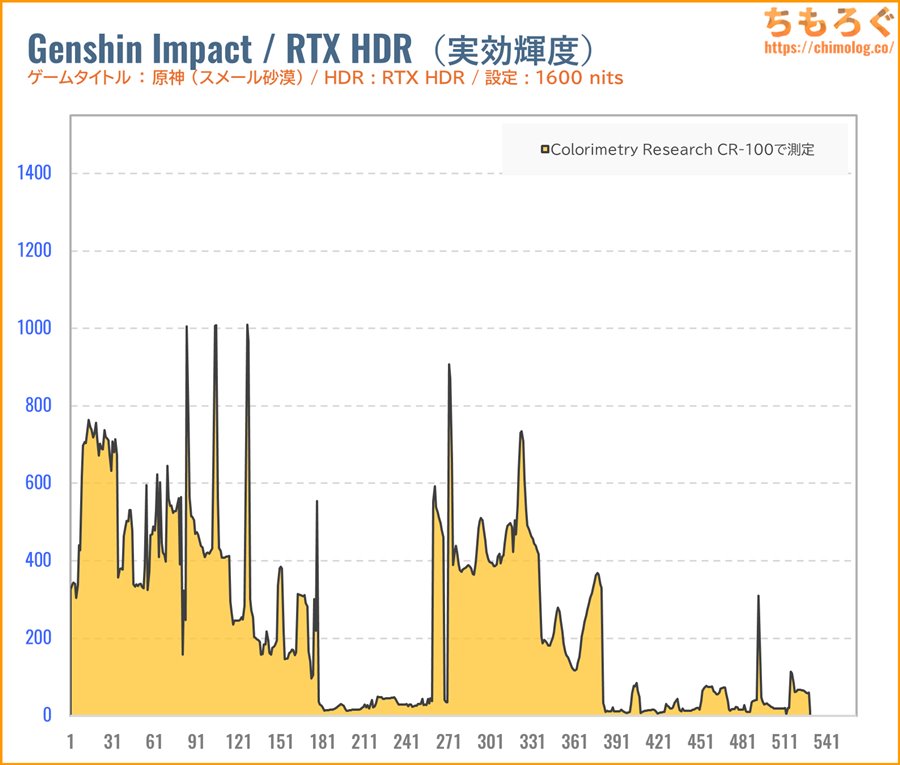

RTX HDRで原神をHDR化してテスト。EDIDの最大値(1107 cd/m²)を受け取って、RTX 5070 Tiがゲーム映像をHDR化します。

スメール砂漠の乾いた青空に500~790 cd/m²ほど、太陽に至っては1000 cd/m²近い明るさが割り当てられ、本当に砂漠に足を踏み入れたかのような感覚を味わえます。

HDR 1400対応モデルと比較して数値がやや低いものの、非線形な知覚※を持つ人間の目で見る分には、そこまで大きな差はないです。

※1 → 100は極端な差、100 → 200もそこそこ大きな差、1000 → 1100は意外と体感差が少ない。どれも同じ「+100」でも、同じような差に感じません。たしか「ヴェーバーフェヒナーの法則」と呼ばれている枠組みです。

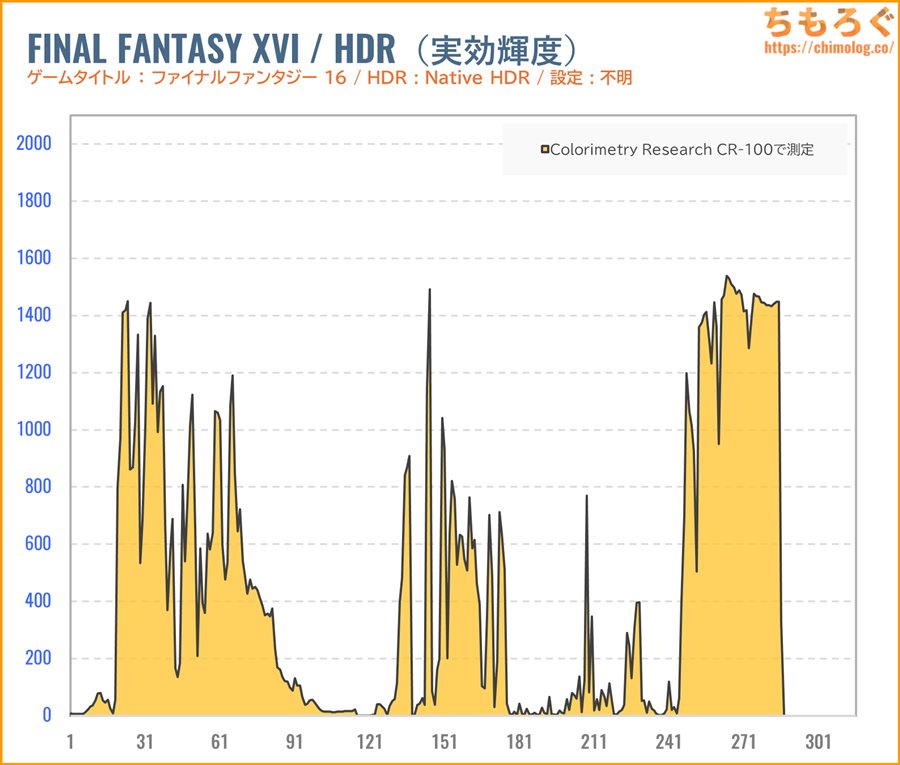

(250~280秒が地獄の火炎)

ネイティブHDR対応のファイナルファンタジー16(イフリート戦)をテスト。

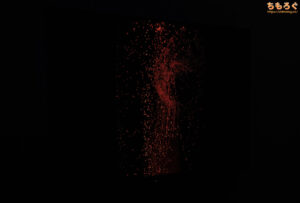

フェニックスやイフリートが放つ火炎エフェクトにビカビカと1000 cd/m²を超えて1200 ~ 1530 cd/m²もの強烈な明るさを割り当てられます。

本当に目の前でイフリート戦を見ているかのような映像体験です。画面全体が燃え盛る「地獄の火炎」ですら、TITAN ARMY P275MS+はほとんど明るさを維持して見事に耐えていました。

| 「イフリート戦」開幕時※画像はクリックで拡大 | |

|---|---|

|  |

| TITAN ARMY P275MS+Display HDR 1000 (相当) | KTC G32P5Display HDR True Black 400 (CTS 1.1) |

原理的にHDRと相性が悪い、OLEDゲーミングモニターと比較します。

OLEDパネルは途中でABL(保護機能)が働いてしまい、シュンッと暗く抑えられますが、高輝度に強いMini LEDなら難なく維持して見せます。

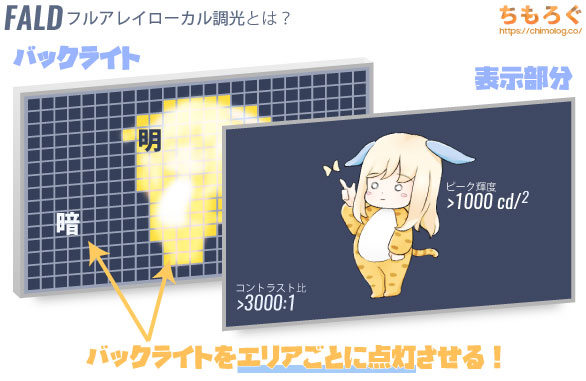

「1152ゾーン分割Mini LED」で見え方はどう変わる?

液晶パネルは、自発的に光らない素材です。だから液晶パネルのすぐ裏側に、光らせるための部品「LEDバックライト」を使います。

一般的なゲーミングモニターなら、LEDバックライトは1枚だけです。画面全体を一律で光らせてしまい、コントラスト比はそのまま液晶パネルに依存する形式です。

一方でTITAN ARMY P275MS+は、1152ゾーンに分割した「Mini LEDバックライト」を使います。

光っている部分だけバックライトを点灯させ、暗い部分はバックライトを暗くしたり消灯して、液晶パネルの問題だったコントラスト比を大幅に改善する技術です。

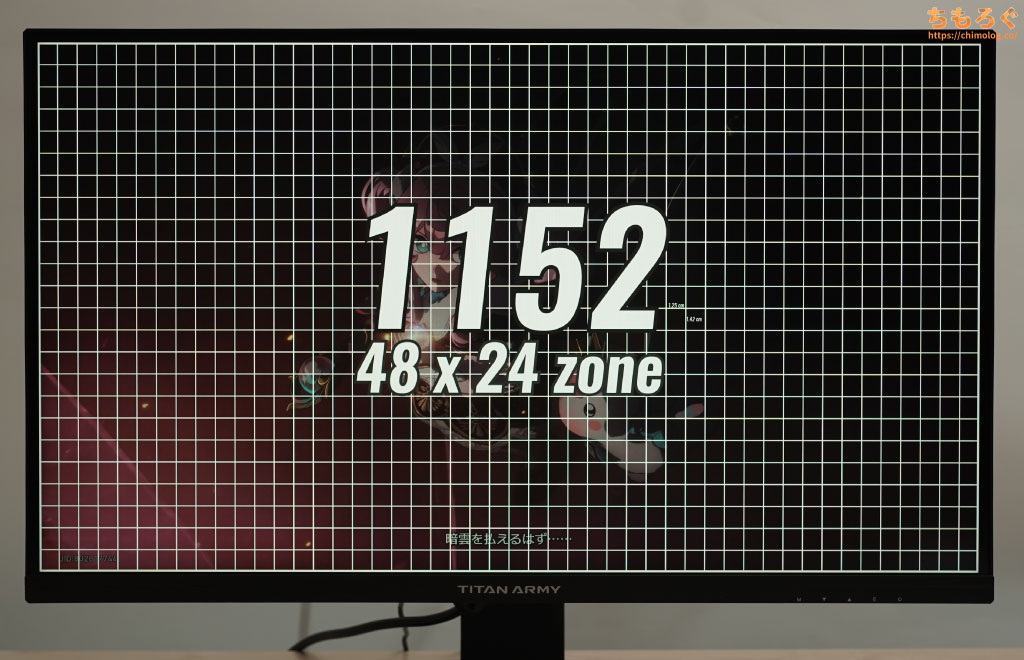

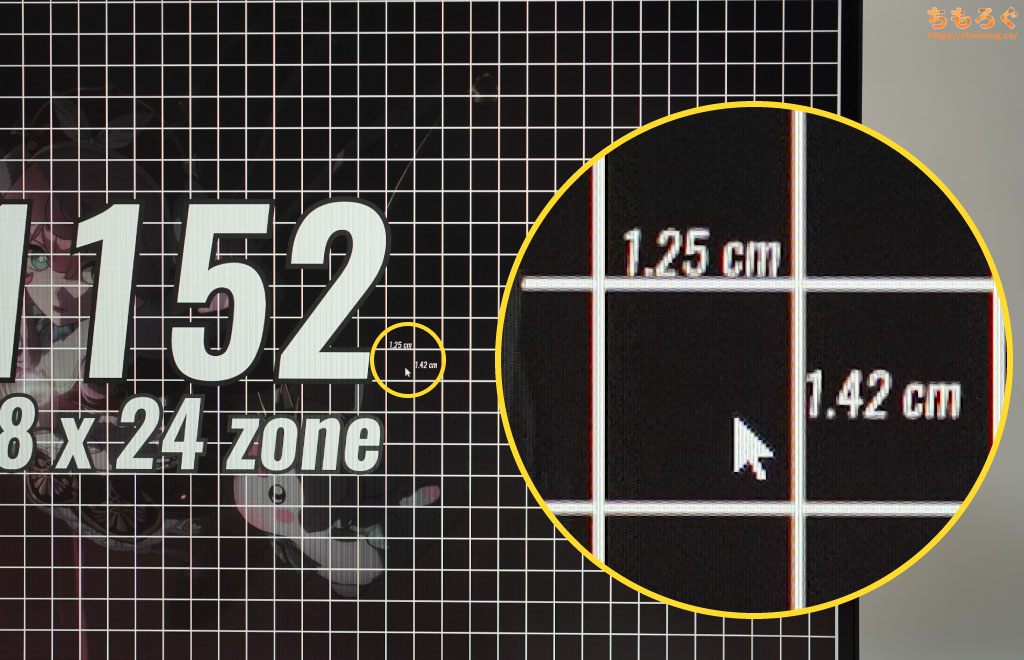

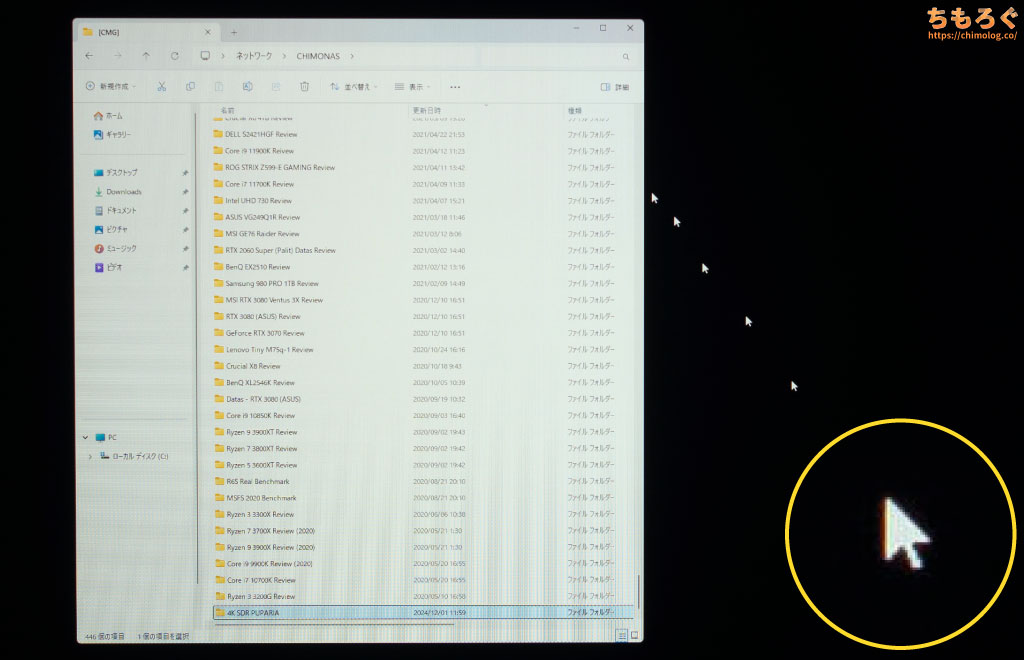

「LDフリッカー検出法」を用いてMini LEDの分割数を測定し、目分量で1152ゾーンをざっくりイメージ化した写真です。

「横に48個 x 縦に24個(※推定)」のMini LEDを敷き詰め、1ゾーンあたり約1.25 x 1.42 cmに相当します。

ざっくりマウスカーソル19~20個分の面積です。マウスカーソルより遥かに大きいため、オフィスワーク用途で困った挙動に陥る可能性が高いです。

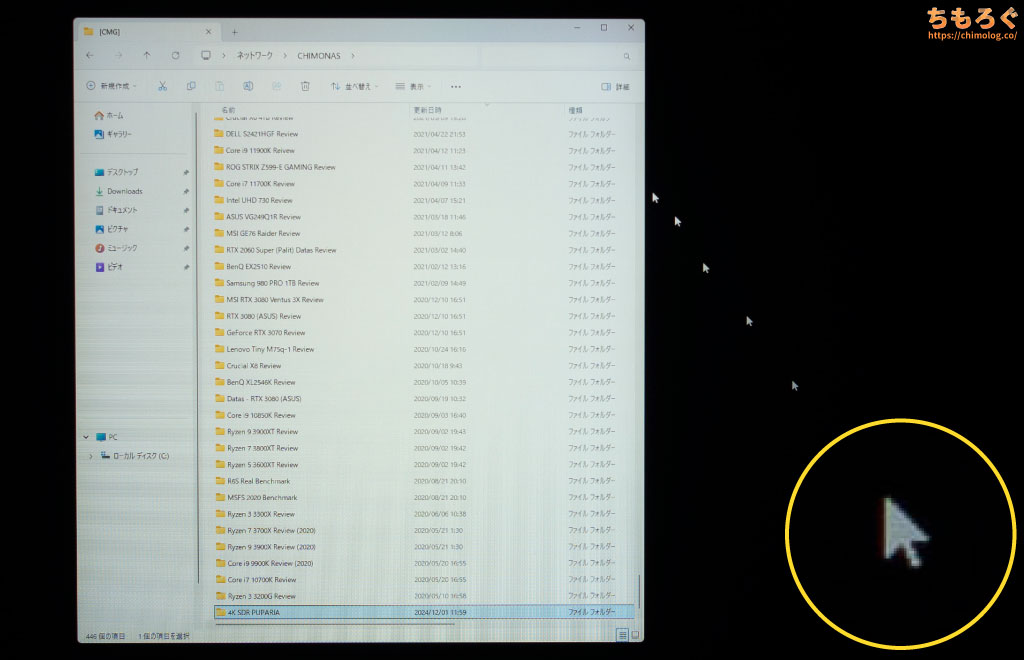

(マウスカーソルに注目)

多いように思える1152ゾーン分割のMini LEDですが、まだまだマウスカーソルよりMini LED 1個あたり面積が大きいです。

暗い背景にマウスカーソルを持っていくと、うっすら暗くなって見失いやすいです。

ウィンドウの四隅がMini LEDバックライトの消灯に巻き込まれて暗く見える傾向も未だ健在です。

- Mini LED遷移時のちらつき

(リンク先に撮影した動画)

一方で、IPSパネル + Mini LEDバックライトで発生しやすい、Mini LED遷移時の「ちらつき」はかなり改善されています。

さすが製造元がINNOCNなだけあって、Mini LEDの制御に関して一日の長があります。

OSD設定から「Local Dimming:低」に切り替えると、マウスカーソルが暗くなる症状がほぼ消滅します。

ローカル調光を弱めた分だけコントラスト比も大きく下がりますが、それでも上記のシーンで約2750:1ものコントラスト比です。

平均的なIPSパネルのほぼ約3倍もあり、オフィスワーク的な静止画コンテンツに十分なコントラスト比です。

白い背景に黒ウィンドウは違和感ない表示です。黒い背景で白いテキストがつられて暗くなる症状もほとんど出なかったです。

Mini LED(Local Dimming)モード時は、一般的にオフィスワーク的な使い方と相性が悪い傾向があります。

TITAN ARMY P275MS+も相変わらずオフィスワーク的な使い方で「ちらつき」が目立ったりするので、数多ある他のMini LEDゲーミングモニターと同じ状況です。

個人的に、Local Dimming:低モードなら大丈夫に見えますが、Local Dimming:高モードは適してません。

Mini LEDバックライトの「ハロー現象(光漏れ)」を写真でチェック。分かりやすいように斜め(45°)から撮影し、光漏れがまったくないOLEDパネルとの比較も掲載します。

INNOCN(TITAN ARMY)製品は、黒い部分を黒くしようと積極的にMini LEDバックライトを消灯する挙動が入っています。

正面から見ると、黒が本当に黒くてシーン次第でOLEDパネルに匹敵する場合も。

逆に4枚目のように、Mini LEDより小さいオブジェクトがぽつぽつと粉々に分布しているパターン(4枚目)は依然として苦手な傾向です。

参考程度に、IPSパネル + 5088ゾーン分割の「M27E6V-PRO」も比較に掲載。

分割ゾーン数に約5倍もの差がある割に、P275MS+が意外と健闘しています。

- TCL 32R84(1400分割):約5500~18800:1

- KTC M27T6(1152分割):約5200~17700:1

- TCL 27R83U(1152分割):約3600~15300:1

- M27E6V-PRO(5088分割):約1800~10500:1

- TITAN ARMY P275MS+(1152分割):約1800~7700:1

- P32A6V-PRO(2304分割):約1700~8000:1

- EX-LDQ271JAB(576分割):約1400~6700:1

- KTC M27P6(1152分割):約1300~4300:1

悪条件のコントラスト比を太字で強調しました。

積極的に黒を攻める制御が効いている様子が、測定値に出ています。1152分割にもかかわらず、2304分割や5088分割に匹敵する実効コントラスト比です。

素のコントラスト比が高いVAパネル勢には、さすがに勝てなかったものの、同じIPSパネル勢ならトップクラスの性能です。

| OLEDモニターと比較※画像はクリックで拡大 | |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

| TITAN ARMY P275MS+Display HDR 1000 (相当) | KTC G32P5Display HDR True Black 400 (CTS 1.1) |

最後に、OLED(有機EL)ゲーミングモニターと比較した写真です。

明るさが間に合っているシーン(1枚目と4枚目)なら、両者ともに互角の画質を出せています。しかし、輝度を要求されるシーン(2枚目と3枚目)になった途端、OLEDパネルが脱落します。

2枚目の「青空」を見てみましょう。モロッコの晴天ならカラッと乾ききっていて、もっと白っぽさが残る色合いが表示されるべきですが、OLEDパネルは普通の青空として表示します。

3枚目の「空」も確認します。TITAN ARMY P275MS+は見事に空と雲を描き分けていますが、OLEDパネルはまとめて白飛びして見分けがつかない状態です。

HDRコンテンツの再現性において、OLEDパネルはMini LEDに届きません。輝度の高さと安定性で、依然として隔絶された差があります。

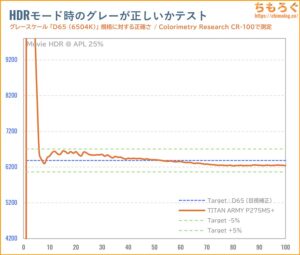

モニター測定機材でHDR性能を評価

モニターの色と明るさを超高速かつ正確に測定できる機材を使って、「TITAN ARMY P275MS+」のHDR性能をテストします。

測定結果(レポート)はこちら↓からどうぞ。専門用語が多いので・・・、興味がなければ読まなくていいです。

| VESA Display HDR HDR性能のテスト結果 | ||

|---|---|---|

| 比較 | テスト対象 TITAN ARMY P275MS+ | VESA Display HDR 1000 |

| 画面の明るさ |

|

|

| 黒色輝度 |

|

|

| コントラスト比 |

|

|

| 色域 |

|

|

| 色深度 |

|

|

| ローカル調光 |

|

|

Display HDR 1000認証で要求されるすべての項目で合格です。明るさ、黒色、バックライト方式まで。見事にオールクリアなHDR 1000対応です。

TITAN ARMYは認証を取っていないから、あくまでも「相当」と控えめな表現を用いていますが、実際のHDR性能はちゃんとDisplay HDR 1000と同等です。

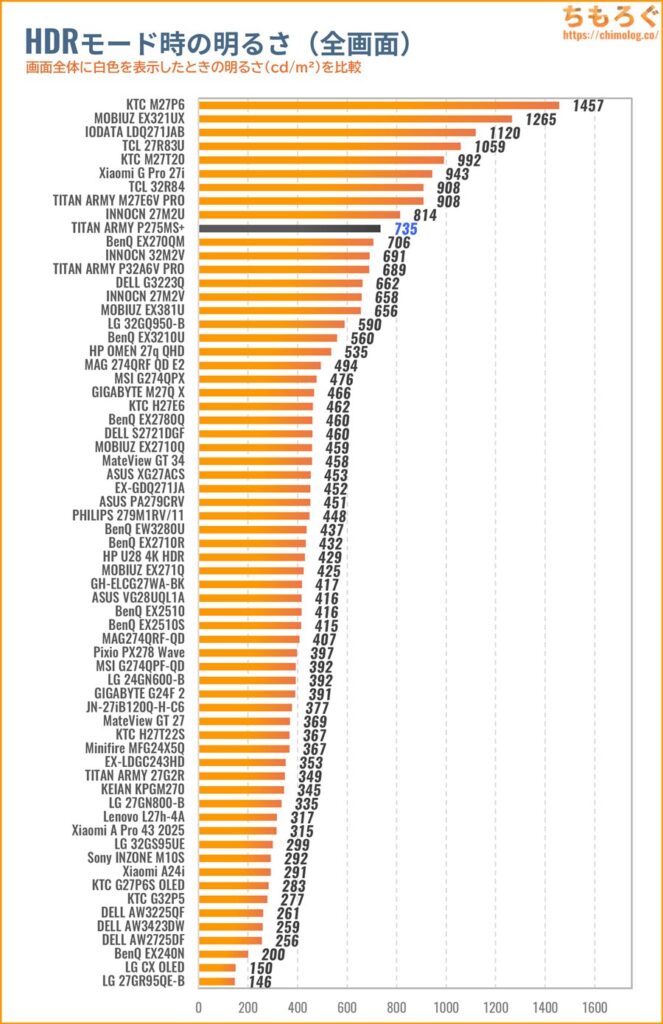

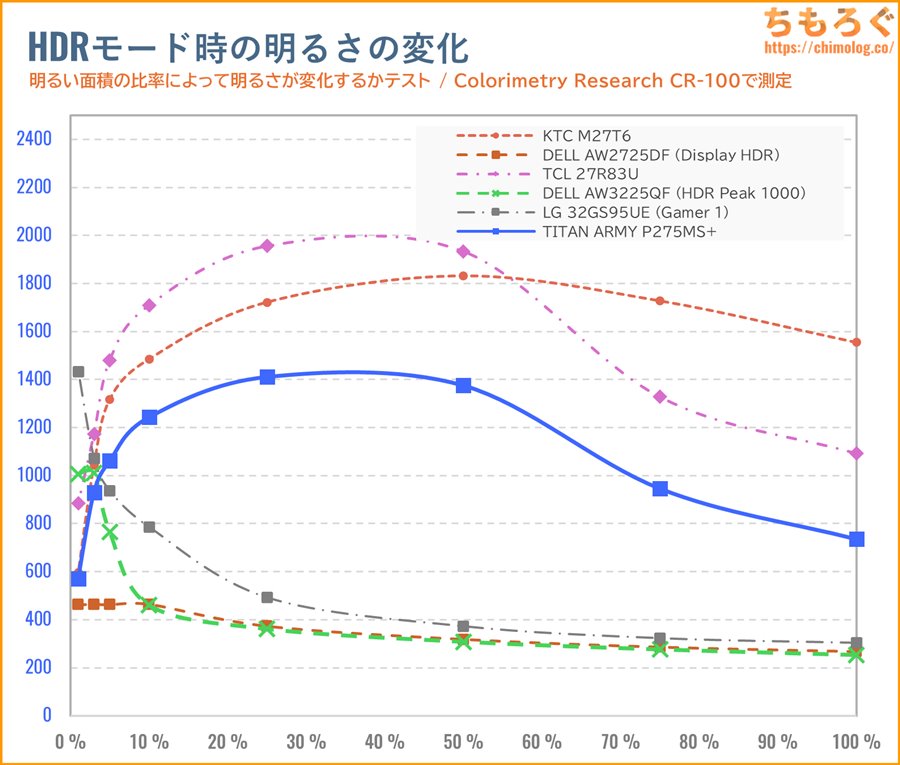

HDRモードで画面全体に白色を表示したときの明るさを、他のモニターと比較したグラフです。

当然ながら、HDR 1000グループ(600 cd/m²以上を維持)の仲間入りを果たします。

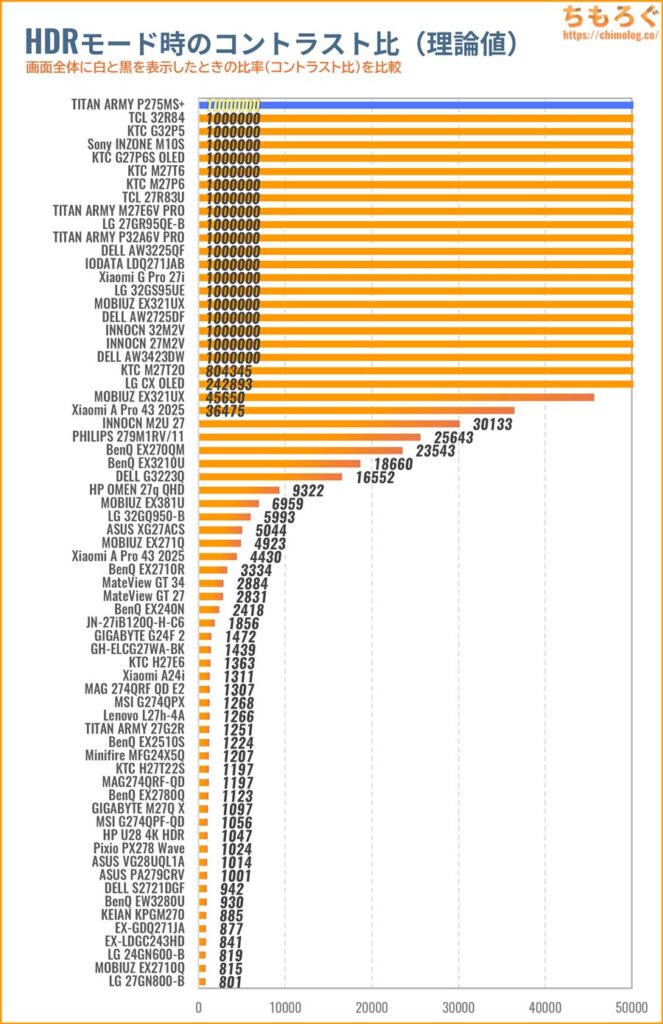

HDR時のコントラスト比(理論値)は、Infinity:1(∞)です。

| HDRコントラスト比Colorimetry Research CR-100で測定した結果 | |

|---|---|

| 全画面 | Inf : 1 |

| 10%枠 | 7716 : 1 |

| 3×3パッチ | 5748 : 1 |

| 5×5パッチ | 3556 : 1 |

| 7×7パッチ | 2251 : 1 |

| 9×9パッチ | 1792 : 1 |

テストパターン別にHDRコントラスト比を測定した結果、ワーストケースで1792 : 1、一般的なMini LED + IPSパネルによくある典型的な実効コントラスト比です。

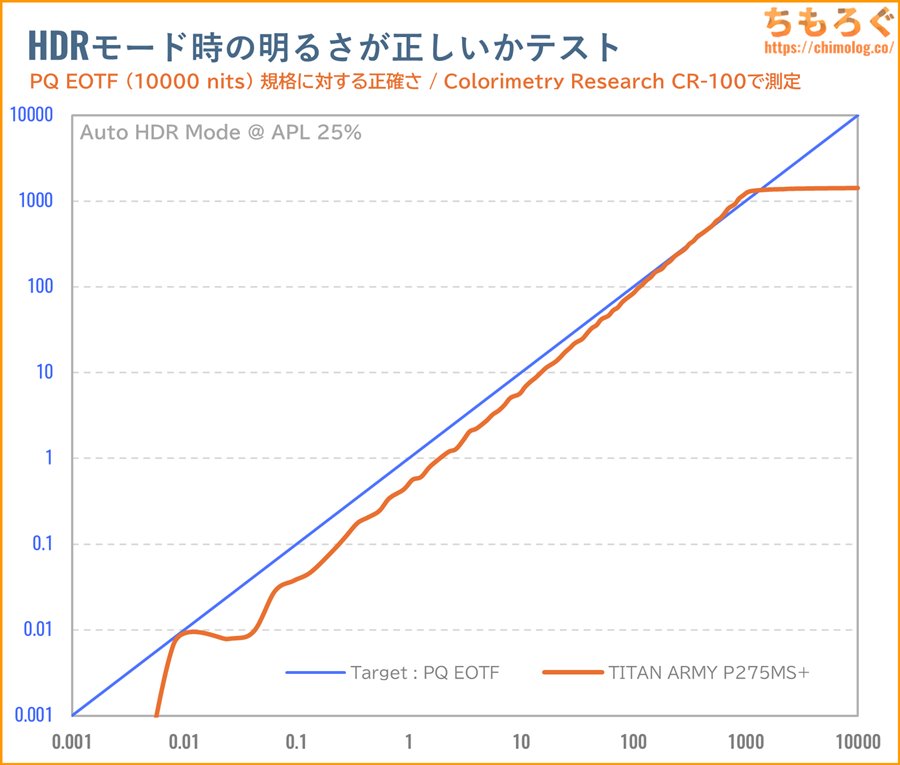

HDR規格どおりの明るさを表示できるかチェックする「PQ EOTF」グラフです。

- Auto HDRモード

暗部階調(1 cd/m²未満)から実用階調(100 cd/m²前後)まで、ずっとターゲットより若干暗めに表示されてしまいます。

200 cd/m²以上からようやく規格に準拠しますが、遅すぎます。「映画HDR」モードなら正確なので、必ずHDRモードを切り替えてから使いましょう。

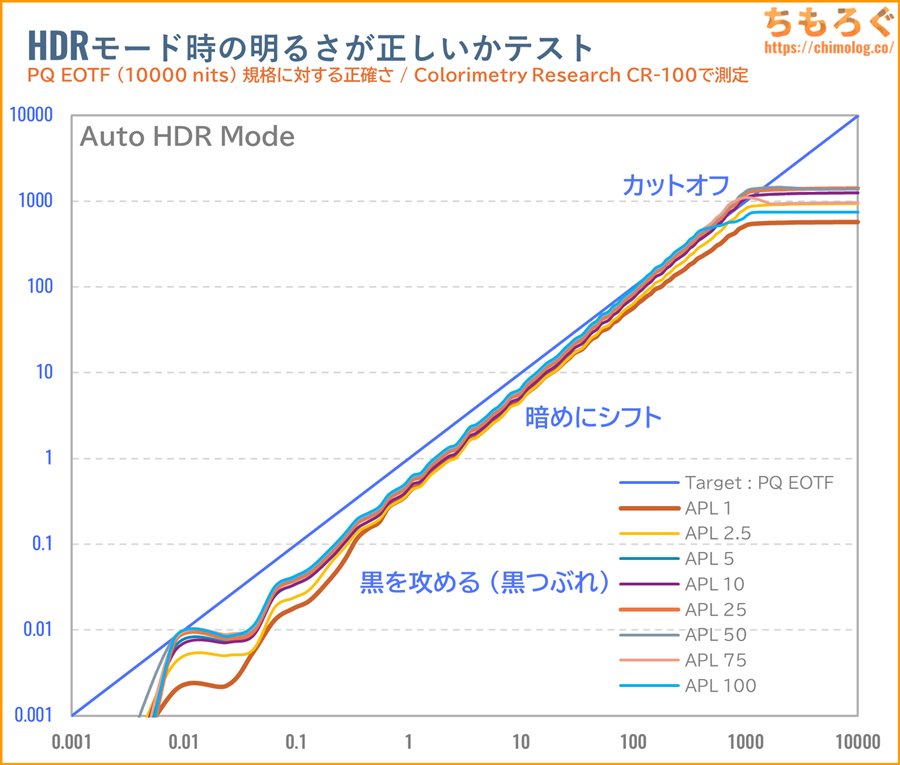

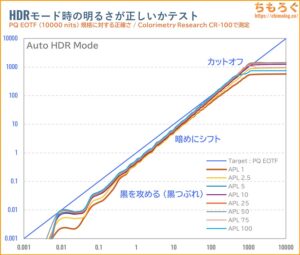

APL(表示エリア面積)ごとのPQ EOTFグラフです。

「自動HDR」モードはAPLに関係なく、ターゲットより少しだけ暗めにシフトした謎仕様です。

面積比による明るさの変動はやや少ないです。

非常に小さなハイライトで600 cd/m²程度、面積比3~75%の広い範囲で900~1400 cd/m²もの明るさを維持しつづけ、100%時ですら700 cd/m²台にとどまります。

「AW3225QF」や「LG 32GS95UE」など、OLEDパネル勢は定価4~5万円台のモニターを相手に、まったく勝負になっていません。

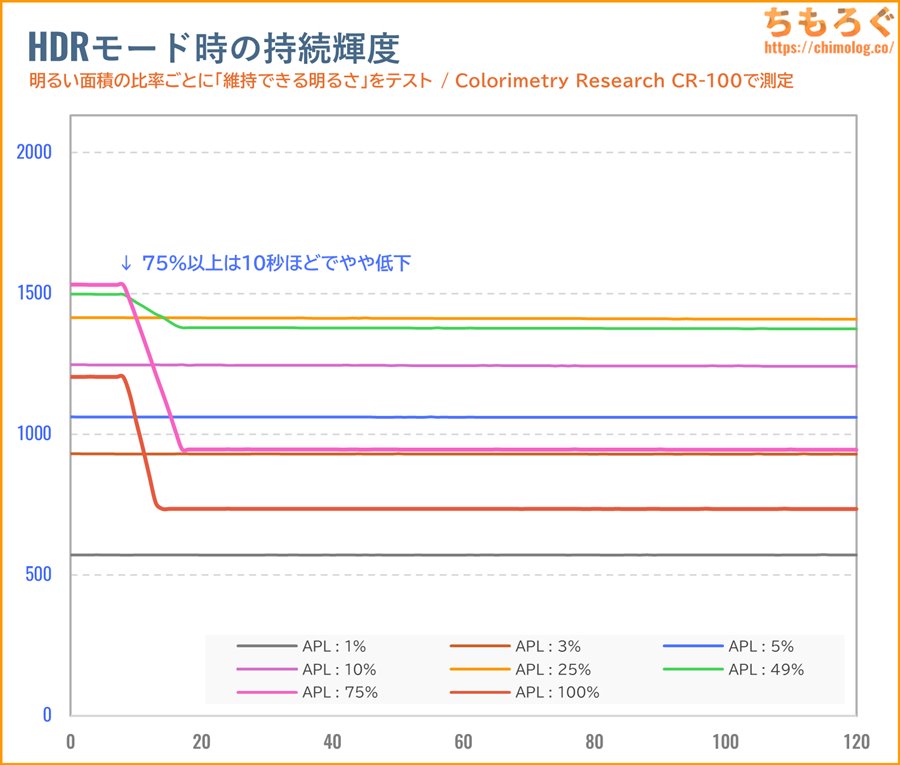

HDRモード時の持続輝度をチェック。

すべての面積比でおおむね安定した持続輝度です。75%以上は約10秒で輝度が下がりますが、実用上、全白フラッシュは10秒も維持できれば十分でしょう。

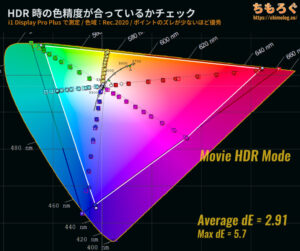

もっとも正確に校正されている「映画HDR」モードで、色とグレースケールの精度をチェック。

HDR時の色精度(Rec.2020)は最大ΔE = 5.7、平均Δ = 2.91でした。色温度とPQ EOTFグラフどちらも正確だったため、レビュー史上No.2の色精度を記録できました。

HDRモード時の色温度は測定値でおおむね6250~6600K前後で、目視補正後のD65ポイントにそこそこ近いです。

TITAN ARMY P275MS+の開封と組み立て

ほとんど段ボールと変わらない簡素な茶箱に、「TITAN ARMY」のロゴが入ったパッケージで到着。

サイズは89 x 45 x 18 cm(160サイズ)です。

「FRONT」と書いてある面を床に向けてから開封して、梱包材まるごと全部引っ張り出します。

分厚い発泡スチロール製の梱包材でがっちり挟まれています。上の段に付属品、下の段にゲーミングモニター本体が収まってます。

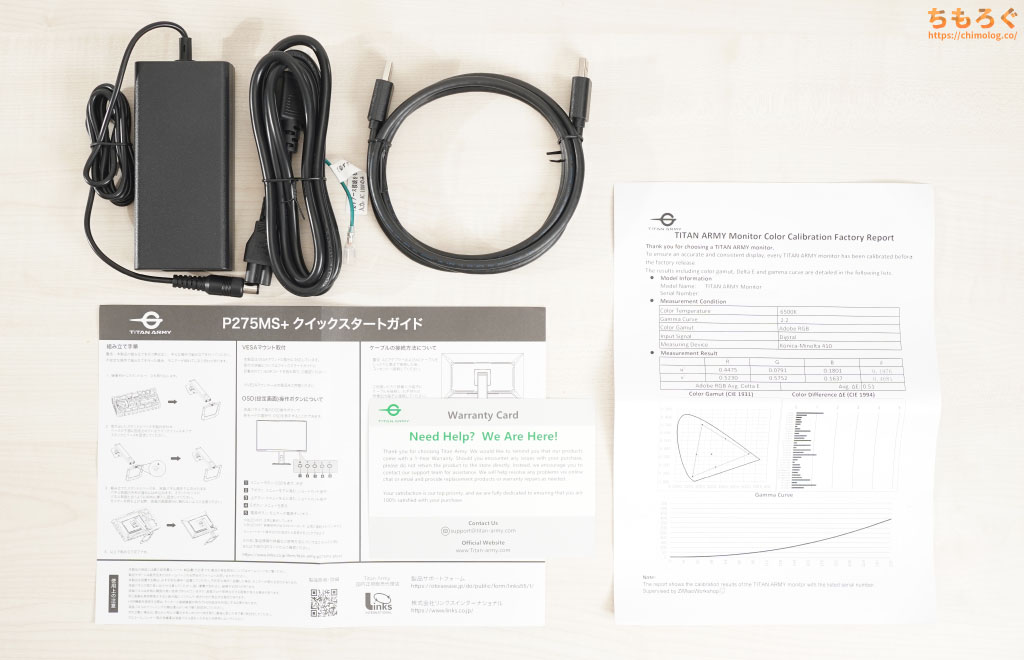

| 付属品 (写真の左から順番に) |

|---|

|

|

必要最低限の付属品です。

ACアダプターは最大120 W(19.0 V x 6.32 A)対応。株式会社リンクスインターナショナル名義でPSE認証マークも取得済み。

コイル鳴きを抑制するフェライトコアは省略されています。

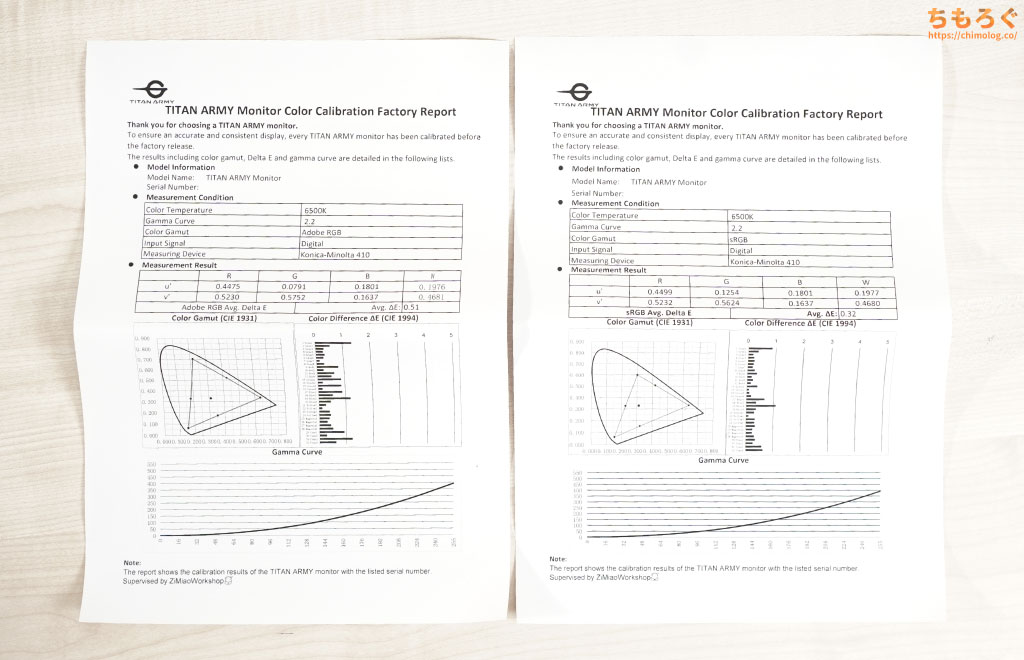

出荷時に「sRGB」「AdobeRGB」「DCI-P3」規格にキャリブレーション済みと書いてあるレポートです。

色域の制限はうまく機能しています。しかし、肝心のグレースケール(色温度)が派手にズレていて、まったく役に立たない出荷時校正です。

目視補正を考慮したキャリブレーションを施さないと、昨今の高性能パネルでΔE < 2.0を達成するのは難しいです。

ゲーミングモニターで定番のドッキング方式です。プラスドライバーが不要なツールレス設計でかんたんに組み立てられます。

外観デザインを写真でチェック

INNOCNらしさ満点のデザインです。

初代「27M2V」のプラスティッキーな安っぽい質感をそのまま引き継ぎ、マットブラックな塗装を施しただけ。

ベゼル中央にデカデカと「TITAN ARMY」の英字ロゴがドーンと目立ちます。付属スタンドはシンプルな台座型で、占有スペースを節約するデザインです。

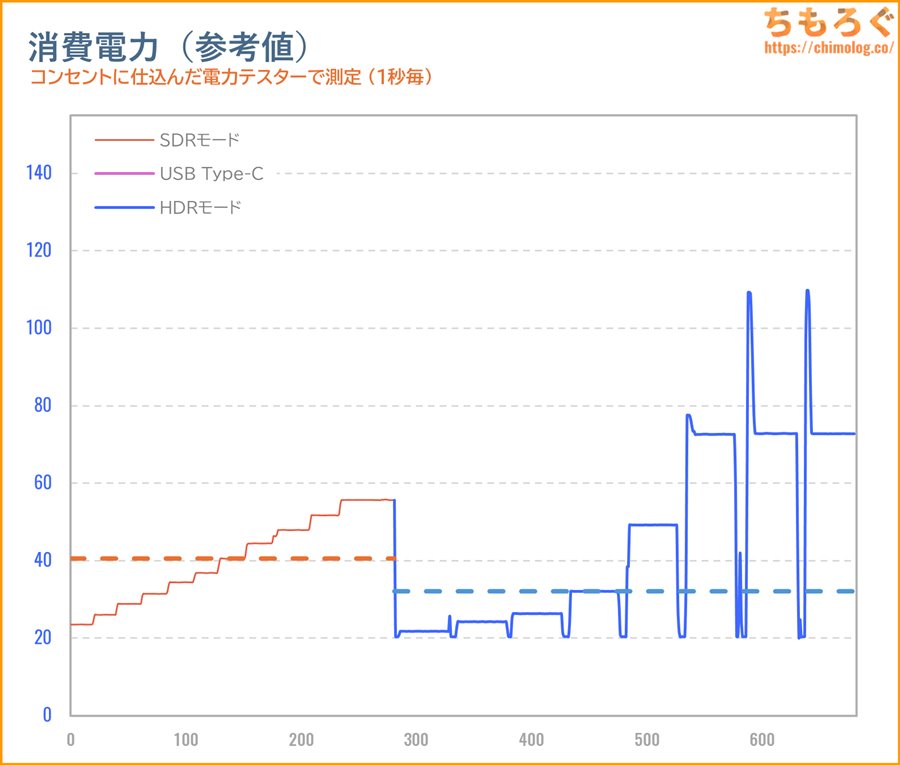

コンセントに仕込んだ電力ロガーを使って消費電力を1秒ごとに記録したグラフです。

| 消費電力 TITAN ARMY P275MS+ | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | SDR | HDR | USB Type-C |

| 中央値 | 40.6 W | 32.1 W | – |

| ピーク値 | 55.8 W | 109.8 W | – |

| 上位25% | 51.7 W | 72.7 W | – |

| 下位25% | 31.5 W | 24.3 W | – |

SDRモード時、最大の明るさで56 W前後、最小の明るさで39 W前後です。

Mini LED(ローカルディミング)を有効化するHDRモード時だと、最小21 W前後まで減りますが、ピーク時の明るさは大きく増えて約110 Wに到達します。

まとめ:リモコンがあったら「P275MS+」一択の市場

「TITAN ARMY P275MS+」の微妙なとこ

- ボタン式のOSD設定が面倒くさい

- VESAマウントの出っ張りがジャマ

(M4 x 12 mmネジで取り付け可能) - 平凡なコントラスト比

- 内蔵スピーカーなし

- 初期設定の色温度がズレてる

(かんたんに修正できます) - sRGBモードがやや不正確

- メーカー1年保証

「TITAN ARMY P275MS+」の良いところ

- 27インチでWQHD(ちょうどいい)

- 最大320 Hzに対応

- PS5で120 Hz(VRR)対応

- 応答速度が速い(IPSパネルとして)

- 入力遅延が非常に少ない

- パネルの均一性が高い

- 量子ドットで色域が広い(DCI P3:99%)

- 強力なゲーマー向け機能

- 残像軽減「DyDs」モード

- Display HDR 1000相当(確認済み)

- 扱いやすいOSD設定画面

- OSDソフトウェア対応

- フル装備のエルゴノミクス機能

- 破壊的コストパフォーマンス

「TITAN ARMY P275MS+」は、予算5万円台で買えるWQHDゲーミングモニターで「屈指のコスパ」です。

今まで何台もあった、安くて高画質だけどゲーム機能が貧弱・・・から一線を画す存在です。

BenQ MOBIUZと同じく、ひととおりフル装備のゲーマー向け機能があります。「暗所補正」「鮮やかさ補正」「残像軽減(黒挿入)」すべて揃っています。

しかも、新たに導入された黒挿入モード「DyDs」が想像以上の完成度を引っ提げて投入され、VRRと同期できない点を除けば「DyAc+」や「ELMB Sync」の次に高性能です。

量子ドット + Fast IPS + Mini LEDでビジュアルと没入感を重視するゲーマーに応え、最大320 Hz + DyDsモードで競技性を必要とするeSportsゲーマーにも応えます。

1台で幅広いニーズにかんたんに応えて魅せる万能機でありながら、予算5万円台、ときに4万円後半から買えてしまう意味不明なコストパフォーマンスです。

P275MS+に足りない要素は1つだけ。「リモコン」だけです。

リモコンが付いていないせいで、5個の物理ボタンをポチポチと面倒ですし、入力切り替えの頻度が多い複数ハード持ちにとって大きなデメリットに。

逆にいえば、設定を一度決めたらめったに変更しない人や、特定のハード(例:PS5専用など)だけで使うなら「P275MS+」一択の状況です。

名機「M27Q X」から約2~3年ぶりの破壊的コスパです。

「TITAN ARMY P275MS+」の用途別【評価】

| 使い方 | 評価※ |

|---|---|

| FPSやeSports(競技ゲーミング) 最大320 Hz対応で、応答速度もそこそこ速いです。 | |

| ソロプレイゲーム(RPGなど) 色鮮やかな映像でソロプレイゲームに没入できます。 | |

| 一般的なオフィスワーク 文字がそれなりにクッキリと見え、完全なフリッカーフリーに対応。透過性の高いノングレア加工も評価点。ただし、「sRGB」モードのグレースケールがズレています。 | |

| プロの写真編集・動画編集 プロの写真編集や動画編集に耐えうる広大な色域と輝度を備え、「DCI-P3」と「AdobeRGB」モードが用意されています。しかし、グレースケールがやはりズレていて精度悪いため、自分でキャリブレーションが必要です。 | |

| HDRコンテンツの再現性 Display HDR 1000認証を軽々と合格できる強力なHDR性能です。Mini LEDモニターとしても非常に明るく、輝度の安定性に優れます。「映画HDR」モード時の明るさ(PQ EOTF)も精度がとても高く、全体的にHDRコンテンツの再現性が高いです。 |

※用途別評価は「価格」を考慮しません。用途に対する性能や適性だけを評価します。

| 参考価格 ※2025/7時点 |  |

|---|---|

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング |

2025年7月時点、TITAN ARMY P275MS+の実売価格は約5.5~5.8万円です。

楽天市場など、ポイント還元が大きいショップなら実質4.9~5.0万円から買えます。

鮮やかな色彩美でオフゲーが楽しい

常識外れのコストパフォーマンス

以上「TITAN ARMY P275MS+レビュー:あまりのコスパにWQHDモニター市場は不健全になりつつ・・・」でした。

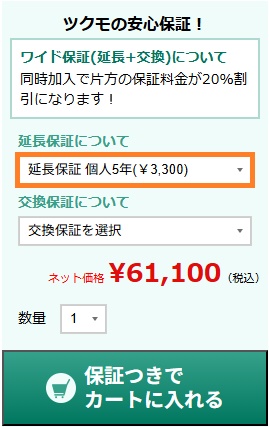

追記:メーカー保証を「5年」に延長する方法

- Titan Army P275MS+(ツクモ公式通販ショップ)

Tsukumo通販で「5年保証」に延長できます。延長料金は3300円です。

自然故障のほか、自分でうっかりパネルを割ってしまったり、地震や天災で壊れた場合も保証の対象です。メーカーに修理を依頼して、請求された修理費用をツクモが支払ってくれます。

- ディスプレイ破損…ツクモの延長保証を使ってみました!(https://nahonnohohon.livedoor.blog/archives/8687050.html)

参考程度に、実際にツクモの延長保証に救われた貴重な口コミを貼っておきます。こちらの方は保証1年目だったから、修理費用の全額(約10万円)が補償されています。

TITAN ARMY P275MS+の代替案(他の選択肢)

同じ価格帯(約4~5万円台)で、P275MS+に取って代われる同等スペック品ですら、今のところ見つからないです。

一応、候補として「EX-GDQ271JLAQ」を挙げられます。

スペック面でほとんどP275MS+の下位互換ですが、あったら便利なリモコンと3年保証が付いてきます。逆に言えば、リモコンと3年保証のために、コスパを捨てられるか迫るモニターです。

おそらく、P275MS+を知らなければ買う人が多いと予想でき、P275MS+をすでに知っていたら手を出しづらいゲーミングモニターです。

WQHDでおすすめなゲーミングモニター

最新のおすすめWQHDゲーミングモニター解説は↑こちらのガイドを参考に。

WQHDでおすすめなゲーミングPC【解説】

予算に余裕があれば「RTX 5070」を搭載したゲーミングPCがおすすめです。

平均的にRTX 4070 Ti相当、相性の良いゲームならRTX 4070 Ti SUPERすら超えるゲーム性能を発揮でき、WQHDゲーミングモニター用にコスパよし。

できれば、CPUはRyzen 7 9800X3Dが欲しいです。180 Hz程度ならともかくとして、320 Hzを目指すならCPUボトルネックを可能な限り排除したいです。

おすすめなゲーミングモニター【まとめ解説】

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

レビュー評価【特におすすめ】

レビュー評価【特におすすめ】 レビュー評価【おすすめ】

レビュー評価【おすすめ】 レビュー評価【目的にあえばアリ】

レビュー評価【目的にあえばアリ】

Sランクモニターの一覧からどうして48CXPJAが消えましたか?

EOL(終売)品をいつまで表示したままにするかで考え中です。

これとGDQ271JLAQで迷っていましたが、Switch2遊ぶのでリモコン付きのIODATAを選びましたけど魅力的なモニターですね本当に… ちもろぐさんのIODATAのレビュー次第では新しくこっち買おうかな…

レビューありがとうございます。

実質HDR1000に加えてHDMI2.1がFRL方式に対応しているWQHDモニターは現状だと選択肢がP275MS+しかなさそうですね。

楽天とヤフショはサマーセール価格と3000円引きクーポンで、かなりお買い得になっていますね。

自分の環境だと、ヤフショのJoshinが日曜日に限定ポイント込みで42000円台まで値下がりしていたので、購入して入荷を待っています。

性能は文句なしなのに、vesaマウントに問題があると手を出せない、、

誰か解決方法を探して欲しい

INNOCN製品のVESAマウントですが、どうやら自分が使ってるエルゴトロンLXが悪い可能性が出てきました。

他の方のコメントから「普通に固定できる」とのことです。何か見落としてるかもしれないので、エルゴトロンLXの付属品リストなど、基本的なところを見直してきます。

レビューありがとうございます!!!とても参考になりました。僕も購入しており、専門家の高評価に嬉しい気持ちです。

OSDソフトについては、現地TitanarmyのHPから入手できます。以下のHPから「VIEW MORE WIDGET PC TOOLS软件」(软件=ソフトの意)をDL・インストールしてみてください。このソフトを使えば、ボタンからだと調整できない項目(※)も調整できるように思います。

https://titanarmy.cn/portal/list/index/id/42.html

ちなみに、dwm_lutのプロファイルの配布予定は無いでしょうか…?

(※)プリセットごとにRGBCMYの色相・彩度など。Gammaも調整できますが、確かに変化が無いですね…

該当ページにとんでも見当たらないんですがもうダウンロードできないのでしょうか?

多分もう見てないもしくは解決したと思うけど一応

名前が変わっていてPC TOOLSの青と緑の奴があって緑の奴がそれになってますね。

自分は12月頭に公式代理店から届いてそれではガンマの調整もできるようになっていて満足してます。

購入の際はレビューを参考にさせていただきました

ありがとうございました

コメントありがとうございます。

教えてもらったOSDソフト、普通に使えてびっくりです。

DELL Display Managerよりもレスポンスが良好で妙なカクつき(引っかかり)もなく、想像以上にしっかりした作りのソフトでした。

記事にDLリンクとスクリーンショットを追加しました。

DWM_LUT用プロファイルは配布予定ありません。Windows 11 24H2からDWM LUTが使用不可になってしまったので・・・。また使えるようになればLUTを作って配布します。

海外のレビュー動画でガンマ値の調整がバグってて変更しても2.2で固定されるって話がありましたね

エルゴトロンがマウントできない件について、僕の場合は問題なくマウントできました。使用したネジは、エルゴトロンLX付属の持ち手が黒いネジです。

特に段差に引っかかったような記憶も無いのですが、Xではこちらと同様に取り付けできない旨の報告を見かけました。

もしかして個体差があるのでしょうか…?(あるいは、こちらがうまく取り付けられていない?)

モニターアームに付属するネジを使っていますが、ネジの先端がほんのあと少しだけ届かないです。もしかすると個体差があるのか、あるいは、自分が買ったモニターアームに何か個体差か不具合があるのかも?

次のセールでエルゴトロンLXが安くなったら、買ってみて検証してみます。

個人的には、エルゴトロン側にそこまで大きな個体差があるとは考えにくいですが、確かに可能性が無いとは断定できないですね…。

確認したところ、僕の使用しているエルゴトロンのネジは、ネジ部が10mmのものでした。一方で、Xには「ネジ部が15mm以上のネジが必要」と仰っている方がおり、こちらの意見はやかもちさんの検証結果と一致しそうです。

今後購入報告やレビューが増え、エルゴトロンを使用した報告が集まるにつれ、真相が明らかになるかもしれないですね。

※クリックすると画像拡大

記事中に入れるスペースがなかったので、こちらに最適設定(OD:Lv3)時の応答速度テーブルを貼っておきます。テーブル全体が同じ色で揃っていて、かなり一貫性の高いOD制御が行われている様子が分かります。

レビュー感謝です!

現在進行形でエルゴトロンのモニターアームにつけて運用してます。

公式のスペック表以外のレビューがほとんどない中でこのモニター買ったので、良いものを買えたとは思っていましまが、こうやって実際にレビューを見ると買って良かったなと、改めて思えました!

ありがとうございます。

P275MS+は外付けのAC電源ある程度ちゃんとした長さあるからめっちゃ助かる

前買った時のモニターだと外付けの電源短すぎてモニターアームに這わせる事出来なかったわ

モニターアーム使う時って足元周りスッキリさせたいのに長さ足りないと意味無いんだよなぁ・・

このモニターもいいけど、姉妹機のP275MV MAXもすごく良さそうなんですよね。

ちもろぐさんはドットピッチや文字の見やすさなどから、27インチだとWQHD、32インチだと4Kがちょうどいいってお立場だったと思うので、P275MV MAXはその辺がネックかな。(なお、アマゾンのページだと一部にWQHDっぽい記述があるけど、4Kで正しいみたいです)

現状コスパで見たらこれとGDQ271JLAQの2択か

ヤフショならほぼ同じ値段でスペックはGDQ271JLAQのがちょっと下?の代わりにリモコン付きの国内メーカー…あまりにも迷う択

24インチモードないのかな、残念

CRUってのが気になった、カスタム解像度って、まさか自分で24インチモードに出来るのか!?とか。まぁそんな都合の良い話ないよね。

25インチモードはあるけど、最大100 Hzだから意味ないです。

24インチモードはないけど25インチモードならありますよ。

ただ、adaptive syncが有効になっていると25インチモードにできないようになってますね。

P275MS+にHPのモニターアームで確か付属の黒ネジ使ったけど、今外して確認したらネジ部分は10mmすわ

俺も最初相当取り付けし難くて、あっ、コレ・・・やってんじゃね?思ったけど、1カ所固定出来たら4カ所全部いけた

ネジの引っ掛かり具体的にもギリそうだからもうちょい長い奴の方がいいかもね

Xで「P275MS+」と検索してみたら、sPXモードという機能があるみたいです。

Switch・PS5・XBOXから4K出力した信号をそのまま入力できるそうなのですが、ちもろぐさんの方でも確認できますでしょうか?

確認しました。「sPx」モードはいわゆる疑似4Kモードで、ゲーム機で4K解像度を出すときに重宝します。

WQHDに4Kを表示するとドットが潰れてしまうけど、ゲーム用途なら違和感を覚えないどころか精細感が増したように感じられ、「これでいいや」と使ってる人が割といるらしいです。

あまりTitanArmy側でプッシュしている機能では無さそうなので確信が持てませんでしたが、はっきりして良かったです!

確認ありがとうございました!

詳細スペックに

色深度:8bit + Hi-FRC 表示色:10億色

とあるのですが、これはなんちゃって10bitってことなのでしょうか?

純粋な10bitと比べると劣るものなのでしょうか?

FRCを判別するための特殊なテストパターンで、True 10bitとの差を出せますが、実用上はまったく無意味です。

コンシューマ向けに出回っているゲーミングモニターのほとんどが8bit + FRC方式で、そもそも選択肢もありません。どうしてもTrue 10bitが必要なら、ASUS ProARTシリーズなどが該当しますが、価格が約30~60万円もする世界です。

ご教授ありがとうございます!!

クソデカダサロゴだけどうにかして…

白くしたでしょぉぉぉ!

ブラウン管時代のゲームは、自分でモニタの色を調整する必要なんてなかったんじゃ・・・

それが今じゃ、いちいち使う側が調整しないとならん・・・

難儀な時代になったもんじゃよ・・・

ブラウン管のホワイトバランスの調整は、裏蓋を外してハイライトローライトの高圧回路をセラミックドライバーで回して調整する必要があったので、デジタルで調整できる機種でないと素人には敷居が高かったのです。

何度電子銃の600Vや800Vに感電した事か。

INNOCN 32M2Vが名前そのままでパネルが更新されたようです

出来ればこちらのレビューをお願いします…!

こちらのレビュー記事ではダメですか?

INNOCNが製造してる32インチ(2304分割)モデルです。

おそらく、新Rev 32M2Vもおおむね同じ性能だと思われ、今さら買ってみる気力が湧かないです・・・。

お金や労力のかかることを人様に催促するのはやめときましょうね。

どういう目で見ているかを聞くくらいならいいでしょうが、レビューして下さいは「自分のために自腹切って買ってから、測定して、解析して、文章書いて報告して下さい」って言っているも同じです。

謎の正義感

switch2のHDR調整の項目はどの位がベストなのか知りたいな

レビューありがとうございます。

HDR1000同士で比較した画像が見てみたいです。

dwm_lutですが、ここの配布の物は使えないのでしょうか?

24H2をサポートと書かれているようですが

https://github.com/lauralex/dwm_lut

そのBuildは「とりあえず適用ボタンを押せるだけ」です。

GPUドライバのバージョンを下げる必要があったり、Chromiumベースのブラウザで表示が乱れたり、DirectXで動作するゲームはクラッシュや黒画面が頻発したり、実用に耐えません。

最近INZONE M10Sを買ったんですけど、もしこちらのモニターが25インチモードが320hzで使えたならSONYの方が発送まで時間がかかるんでキャンセルしてこっちを買うところだったんで惜しいですね…

これが出たおかげでP275MS(+無し)の方も安くなりましたね、ゲーミング機能は控えめですけどコスパは凄い

ここのレビュー色々見てうーん・・・?分からんってなったから当初の予定通りVG27AQL-3Aを最近買った

満足してるけどここでの評価は微妙みたいだし他のはこれ以上に良いのか~

中華メーカーが去年くらいから注目されている理由は、基本的に同じ価格帯と比較して、パネルのスペックが段違いに格上だからです。

かつて10~20万円台でしか手に入らなかった「量子ドット(Quantum Dots)」「Mini LED(4桁超)」を当たり前のように使いますし、P275MS+の場合はゲーム機能(黒挿入など)も競合以上のクオリティに仕上げています(BenQ DyAc2には勝てませんが)。

ASUS、MSI、BenQ MOBIUZなど定番の大手外資系ブランドのモニターは、高いブランド力やデザインの好みで選ぶ存在になりつつありますね。

BenQ ZowieやSONY Inzoneは、高いですが、他社で手に入らない独自の価値を提供しています。だから、お金が余っている層から支持される傾向あり。

P275MS(無印)も38kほどで買えてしまう驚異的コスパですが、ちょっと頑張ってこっちに行くのも手ですねぇ。実機を触ってきましたが、ボタンポチポチが本当に面倒だった。笑

細かく設定とか出力切り替えたりしなければもうこれでゴールしていいんじゃないかなとは思います。

いやぁ恐ろしやWQHDの量子ドットminiLEDゲーミングモニター市場・・・

HDR暖色寄りが気になる。ムービーモードにしても黄ばみが取れないし、そこがDwmlutで修正できたらいいのに

HDR10規格で決まっている色温度「D65(6504K)」に非常に近いですが、「白 = 青白い(7000K超)」と認知する傾向のあるアジア圏においては、やっぱり好みに合わないリスクが出てきますね・・・。

好みに合わせて調整する機能があれば良かったですが、中華メーカーでこれが出来ているのは「TCL」くらい。あとは定価20万円を超える「MOBIUZ」や、40万円超の「ProART」あたり。

GPUドライバ側でRGBバランスを調整はどうでしょう?

最高のWQHDはまだMOBIUZ EX270QMなんですか?

その記事まだ更新してないだけですね・・・。例のIO-DATAをレビューしたら、重たい腰を上げてそろそろ更新するつもり。

届いたので試してみましたが、エルゴトロンのクイックリリースブラケットとサンワのモニターアーム(100-LA018)は付属のネジだと長さ足りなくて付きませんでした。

強めに押し込んだら少し沈むので、もしかしたら浮き気味でネジが届かない個体があるのかもしれませんね。

たぶんVESA規格で標準的な「M4x10mm」だと、微妙に届かない気がします。

アイネックスが販売している「M4x12mm」で付けられるか検証して、問題なければ記事の方に追記します。

M4×8mmとM4×12mmのネジが同梱されているモニターアーム使ってしましたが、ほぼ同形状のVESAマウントのP275MV MAXでは、後者の12mmでしか固定できませんでしたね。

色彩強調モードのAPEXとタルコフの写真が逆になってます

本当だ・・・ふだんと逆になってました。修正します。

「ゲーム設定」変更しようとしても文字が暗いままで変えられないんですが,同じ状況になったことありましたか?

TITAN ARMY P275MS+の代替案の「MSI MAG 274QPF X30MV」もなんか良さそうですね

懸案事項の応答速度なんですがRAPID VAは遅いんですかね?

私もその機種気になってました。

RAPID VAパネルの検証記事って、良いのが出てこないんですよね。

0.5ms(GTG、最小値)なら、IPSと同等くらいありそうですが、実際はどうなんでしょうね?

リモコンとか増えるだけ増えて邪魔だし全然いらねぇので買ってみるか

ACアダプタじゃなく電源内蔵なら・・・

DELLくん頑張って同じようなの出してくれ!!

いつもこのサイトのモニターレビューやグラボの比較などを楽しく読ませて頂いております。

楽しませてもらっている分際で不躾な申し出になりますが、ASUSのxg259csというフルHDモニターがやかもちさんの徹底的な計測でどう評価されるのかぜひ知りたいです。

フルHDモニターはもう時代遅れになりつつあるので、あまり気乗りがしないと思いますが、ぜひとも一考して頂ければ…

OSDの適応ボタンってどれですか?初期設定からずっと暗いような感じがするのですが

エルゴトロンのクイックリリース+エルゴトロンアーム(当方はHX)は付属のネジだとどれも届かないですね…

10mmは足りないしスペーサー+25mmも届かない…

ひとまずその辺に転がってた12mmで直付けしてお茶を濁しましたが15mmか30mm買ってこないとダメそうですね…

なぜモニタ側のネジ穴がこんな妙に深いのか…

業者ですが、客先でアーム系のキッティングする際に結構な確率でネジ問題が起こるので、M4を長さと頭の大きさ別に10種類くらい入れたネジボックス持っていってましたね。純正ネジだと取付け出来てもハマリが浅くて強度的に微妙な場合も多いです。

こちらpaypay還元際に合わせて購入をしようと考えていましたが、兄弟機のP275MV MAXで発煙騒ぎが起こっているようなので取り止めました。実際最安だったジョーシンでは販売休止になってしまいました。

絵の具のような臭いがしたという報告もあったので、おそらくパネルの不具合ではなくではなくコンデンサの焼損だと思われます。ですので同系コンデンサが使われている可能性のあるP275MS+も注意が必要かもしれません。

2周間前のAmazonプライムで発売されたP275MV-AとP275MV MAXには

照度センサーを使った自動輝度調節は付いてないのかな。

HDRが明るくて嬉しいけど眩しすぎる時もあるからM2Vでは常用してるので、

上2つの機種でも採用されてほしい。

似たような値段のQ27G40XMNが気になっています。プレビュー予定は、ありますか?

いつもブログを楽しく拝見しています!

レビューを参考にさせていただき、TITAN ARMY P275MS+を購入しました

一点お伺いしたいことがあります。

HDRモード時はモニター側で彩度の調整ができなくなってしまいますが、『サイバーパンク2077』など一部のゲームではソフト側から彩度を調整できますよね。

やかもちさん的には、こうしたソフト側の彩度補正はどのくらいの数値がおすすめでしょうか?

もし差し支えなければ、参考にさせていただきたいです!

アマゾンリンクがP2710V MAXに飛ばされますね

アマゾンの取り扱いなくなったのかな?

いつもブログありがとうございます!

大変勉強になります。p275ms+マニュアルはどこにものってないのでしょうか?

dyds のことが沢山あり困ってます…

どなたかお助けくださいー

ブラックスクリーン多発する初期不良ガチャにあたって交換することになったンゴ

機能面には満足しているからおすすめ

これのマイナーチェンジ版?の200hzになったが他はそのままな275MR+が3万で購入したけど

くそ良かった、日本にこれ来たらWQHD界隈完全破壊ではなかろうか

・P2710V-QD

https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/P2710V-QD-OSD-Guide.pdf

・P2710R-QD

https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/P2710R-QD-OSD-Guide.pdf

・P275MS+

https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/P275MS-OSD-Guide.pdf

・P275MV-A

https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/P275MV-A-OSD-Guide.pdf

・P2510G2

https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/P2510G2-OSD-Guide.pdf

最近発売のTitan ArmyのモニターでOSDメニューガイドが公開されてますね。

INNOCN、TCL、KTC等中華系のモニターはOSDメニューガイドは公開されてるのかな?気になるところですね。

※Titan ArmyもINNOCNですが….

いつもワクワクしながら拝見させていただいてます。

Titan Army P275MV MAXのレビュー予定はありますか?

どこも品薄+割高で今はもう駄目ですね

品薄なのはしょうがないとしても楽天で55000円位でまだ買えるし、このスペックからしたら割高じゃないと思う

最初が余りにも安く買えただけで再販されたら普通に売り切れるんじゃない

ちもろぐ様のレビューページを見て購入し先程着弾致しました~!

1か所端っこにドット抜けがありましたが気にならない程度で不幸中の幸いでした。

先程OSDソフトをDLしたのですが、背面のLEDライティングを消す項目はどの項目にあるのでしょうか…?

TITAN ARMYの「P2710R MAX」のレビューはありますか?

性能的に後継機にあたるP2710R-QDも発売されたのですが黒挿入技術が追加されており、miniLEDがないぐらいしか違いが無いように思います。

P2710R-QDとEX-GDQ271JAで購入を検討しているのですが、どちらの方が良いでしょうか

コメント失礼します。

こちらのモニターが今楽天で64000円くらいなんですが、ポイントが10000ポイントほどついているので悩んでいます。この値段でもコスパはいいのでしょうか。

また、いくら位に値上げされたらコスパ悪くなりますか?

GRAPHTのGR2732DMLがp275ms plusと似てるからOEMなのかな

GR2732DMLはスタンド無しモデルとかもあるし、今なら在庫もあるし気になるな

アリエクでクーポン込みで5万円以下で購入し無事届きました

保証対応が面倒になりますが…

私もアリエクで購入してまだ届いていないですが、何日くらいで届きましたか?

電源プラグとか日本仕様でしたか?

私もアリエクで購入(11/11)して、ちょうど2週間(11/25)で届きました。コメ主さんももう届いているでしょうけど…

アリエクの商品ページにもコメント残しましたが電源変換プラグは私の場合はなぜかCタイプでした。

アリエク産は国内版とロゴが違うのですが皆さん的にはどうなんですかね?

INNOCNのGA27T1Mも有りますし、OLEDだとLGの27GX700A-Bがセールで10万切りますし、ほんと色々ありますね

コスパではTITANかINNOCNに軍配が上がりそうですが

GRAPHTのGR2732DML-BK 購入しましたが、スペックやOSD設定画面等こちら掲載の写真とまんま同じなのでほぼ確実にOEM品ですね

本家も在庫復活してるようですが到着12月回るみたいですし、amazonの定価はほぼ同じでその上保証3年付くので今から買うならこっちの方がいいかも

公式サイトでP245MS+のファームウェアが配布されてますけど、これはサイズ違いのP275MS+にも実は適用できたりするんでしょうか?

それとも近いうちにP275MS+用の修正パッチも配布されるのかな

なんか製品ページではしないように記載あったような気がします

いつもブログ拝見しております。

P245MS+を購入したのですが、ファームウェアアップデートは絶対に行わないでください。モニターの設定が勝手に変更されていたり、設定が反映されなくなったり様々な不具合が発生します。

VESAマウントの形状はP275MS+と見た目は一緒で、エルゴトロンのモニターアームを普通に装着できました。

やってしまったかもしれません……。

適用できたのかできてないのかわかりませんが、今のところ問題なく使えています。

ファームウェアのアップデートを戻す方法をご存知ありませんか? ご存知ならご教授ください……。

dsc off hdmi2.1 sdrは240hzまでしか出なかったぞ

同じものと思われるGRAPHTのモニターを購入したのですが,帯状の輝度ムラ(上下左右ともに)が入っているように見えます.多分mini ledの分割に沿って入っているのだと思うのですが,mini ledモニターに共通する症状なんでしょうか.それとも個体差と考えられますか.

お時間があれば答えていただけますと幸いです.

これと似ているga27t1mモニターを買いましたがmini ledなのにablような明るさの変更が発生して少し不便を感じます。

このp275ms+は明るさを最大上がってもablのような事が発生しないのでしょうか?

P275MS+、購入しました。

文中にある、「初期設定の色温度がズレてる(かんたんに修正できます)」というところですが、どうやって修正すればいいのでしょうか。

専門の機材が無いとできないのでしょうか。