サムスンの傑作「870 EVO」は価格が高すぎてコスパがオワコン、Micronの安牌モデル「MX500」は終売、キオクシアの激安品は故障報告が目立つ・・・。

最終的に行き着く先が「Crucial BX500」でしょう。救いのないSATA SSD市場をBX500が救ってくれるか、実際に1台買って詳しく比較レビューします。

(公開:2025/9/7 | 更新:2025/9/7)

Crucial BX500のスペックと仕様

| Crucial BX500 (BX500SSD1JP) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 容量 | 0.5 TB (500 GB) | 1 TB (1000 GB) | 2 TB (2000 GB) | 4 TB (4000 GB) |

| インターフェイス | SATA 3.0(6 Gb/s) | |||

| フォームファクタ | 2.5インチ(7.0 mm厚) | |||

| コントローラ | 非公開 | |||

| NAND | Micron 3D NAND Flash | |||

| DRAM | なし | |||

| HMB非対応 ※SATA規格はホストメモリバッファ非対応 | ||||

| SLCキャッシュ | 非公開 | |||

| 読込速度 シーケンシャル | 550 MB/s | 540 MB/s | ||

| 書込速度 シーケンシャル | 500 MB/s | |||

| 読込速度 4KBランダムアクセス | 非公開 | |||

| 書込速度 4KBランダムアクセス | 非公開 | |||

| 消費電力(最大) | 非公開 | |||

| 消費電力(アイドル) | 非公開 | |||

| TBW 書き込み耐性 | 120 TB | 360 TB | 720 TB | 1000 TB |

| MTBF 平均故障間隔 | 非公開 | |||

| 保証 | 3年 | |||

| MSRP | $ 39 | $ 69 | $ 115 | $ 239 |

| 参考価格 2025/5時点 | 5600 円 | 9136 円 | 16299 円 | 40404 円 |

| GB単価 | 11.2 円 | 9.1 円 | 8.1 円 | 10.1 円 |

- メーカー仕様表はこちらから

「Crucial BX500」は、2018年にMicronから発売されたSATA SSDです。

2018年当時、MicronはQLC NANDをデータセンター向けに出荷するのみで、民生向けに降りていない新技術でした。

だから消去法で当時のBX500にはTLC NANDが搭載されています。しかし、2025年時点ではQLC NANDがコンシューマ向けSSDで一般的です。

高性能モデルにTLC NANDを使って、ローエンドクラスにQLC NANDを使う傾向が非常に強く、現行モデルのBX500もQLC NAND搭載モデルに成り下がってます。

もちろん、当時の古いTLC NANDよりも現行のQLC NANDが高性能です。しかし、相変わらず書き込み速度だけは劣悪で、中でもMicron製QLC NANDは特に悪い部類。

ここまでの解説でもっぱらレビューが終わったような気がしますが、実際にどれほど酷い性能を見せてくれるか、詳しく検証しました。

TBW(書き込み耐性)の比較

| SSD | 500 GB | 1 TB | 2 TB |

|---|---|---|---|

| Crucial BX500 | – | 360 TBW | 720 TBW |

| Hanye Q60 ST3 (Hanye Q60 ST3:レビュー) | – | 320 TBW | 640 TBW |

| Samsung 870 EVO (870 EVO:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

書き込み保証値は容量1 TBあたり360 TBです。

中華系SATA SSDと比較して少し多い程度にとどまり、一流メーカーのDRAMキャッシュモデルのほぼ半分しか保証値がありません。

| SSD | 500 GB | 1 TB | 2 TB |

|---|---|---|---|

| WD Black SN8100 (WD SN8100:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| Samsung 990 PRO (990 PRO:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| MOVE SPEED Panther (MOVE SPEED Panther:レビュー) | – | 400 TBW | 800 TBW |

| KIOXIA EXCERIA PRO (EXCERIA PRO:レビュー) | – | 400 TBW | 800 TBW |

| WD Blue SN5000 (WD Blue SN5000:レビュー) | – | 600 TBW | 900 TBW |

| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 (KIOXIA EXCERIA G3 PLUS:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| CFD SFT6000e (CFD SFT6000e:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| Samsung 990 PRO (990 PRO:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| Samsung 980 PRO (980 PRO:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |

| Solidigm P44 Pro (Solidigm P44 Pro:レビュー) | 500 TBW | 750 TBW | 1200 TBW |

| Crucial P5 Plus (Crucial P5 Plus:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |

| Lexar NM790 (Lexar NM790:レビュー) | – | 1000 TBW | 1500 TBW |

| HIKSEMI FUTURE SSD (HIKSEMI FUTURE SSD:レビュー) | – | 1800 TBW | 3600 TBW |

| SK Hynix Gold P31 (SK Hynix Gold P31:レビュー) | 500 TBW | 750 TBW | 1200 TBW |

| WD_BLACK SN770 (WD_BLACK SN770:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |

| KIOXIA EXCERIA PLUS G2 (KIOXIA EXCERIA G2 PLUS:レビュー) | 200 TBW | 400 TBW | 800 TBW |

| KIOXIA EXCERIA G2 (KIOXIA EXCERIA G2:レビュー) | 200 TBW | 400 TBW | 800 TBW |

| WD Blue SN570 (WD Blue SN570 NVMe:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | – |

| Crucial MX500 (Crucial MX500:レビュー) | 180 TBW | 360 TBW | 700 TBW |

| FireCuda 530 (FireCuda 530:レビュー) | 640 TBW | 1275 TBW | 2550 TBW |

| WD Black SN850 (SN850:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |

過去のSSDレビューで説明しているとおり、他と比較して少なくても容量あたり360 TBの書き込み保証値は(実用上)そこそこ十分な数値です。

- 普通に使った場合:約19.7年

(1日あたり平均50 GBの書き込みを想定) - 毎日AAAゲームをDLする:約9.9年

(1日あたり平均100 GBの書き込みを想定) - 毎日一眼レフの写真を入れる:約3.9年

(1日あたり平均250 GBの書き込みを想定) - 毎日一眼レフの4K~8K素材を入れる:約1.0年

(1日あたり平均1000 GBの書き込みを想定)

ワークロード別の想定耐用年数をざっくり試算してみた。

PS5の増設ストレージやゲーミングPCのメインSSDなど。ごく普通の使い方なら約20年近くもかかる計算になり、3年間のメーカー保証をあっさり使い切ります。

仮に1日100 GB書き込んでも、TBWを使い切るのに約10年です。4K~8K RAW写真や動画素材を毎日のようにゴリゴリと書き込む用途でも、3年保証を満了できます。

1日あたり1 TBを書き込むプロの映像作家や写真家にありうる過酷なワークロードで、3年保証を待たずに保証値をすべて消費できる計算です。

プロシューマーを除き、一般的なPCゲーマーからクリエイターにとって十分な保証値ですし、そもそも3年保証だから先に保証が満了してしまいます。

Crucial BX500を開封レビュー

パッケージデザインと付属品

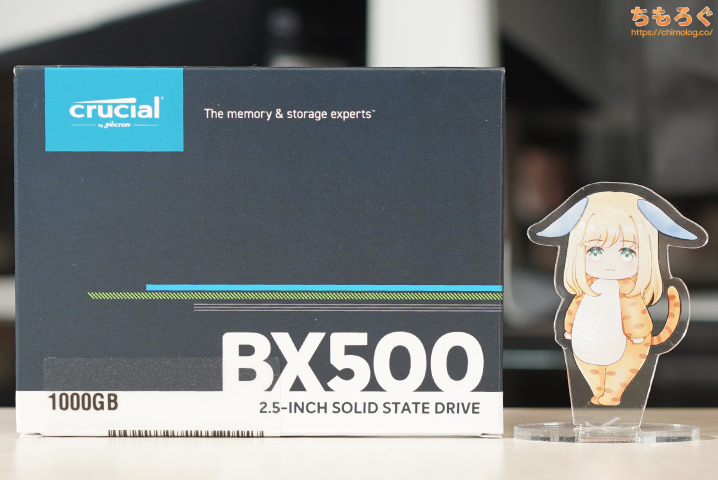

Amazonにて容量1 TBモデルを購入しました。約9000円です。

スペックの割に価格が高すぎてSSDオタクでも、購入ボタンの左クリックを躊躇うレベル。

いつものCrucialらしい紺色と白色のラインを使った、シンプルながらも個性がある優れたパッケージデザインを踏襲します。

左上の青い長方形に「crucial by micron」ロゴが入っていますが、よく見るとmicronロゴが旧型のままです。

(上:古いロゴ / 下:新しいロゴ)

個人的に新しいロゴは国産キュレーションサイトのような安っぽさが受け付けないです。古いロゴの方が、見るからに半導体メーカーらしい雰囲気が出ていて好みでした。

- SSD本体

- 説明書

プラスチック製の梱包材にSSD本体がすっぽり収まってます。梱包材の裏側に説明書が挟み込まれていました。

本体デザイン

プラスチック製の2.5インチ筐体に、エンボス加工(凹み加工)を使って「BX」と彫り込まれています。

反対側に、型番やシリアルナンバーが記載されたラベルシールが貼ってあります。各国の規制認証ロゴも大量です。

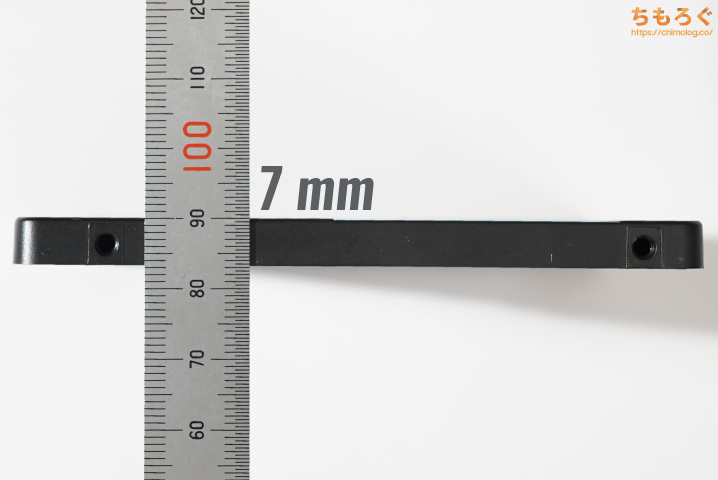

厚み7.0 mmです。標準的なSATA 2.5インチ規格に準拠したデザインです。

ケース本体側面に、2.5インチベイに固定するためのネジ穴が2本(左右合わせて4本)設けられています。

SATA SSDだから、端子が2つあります。

左側の横長いコネクタが「SATA電源(+5V)」、右側の短いコネクタが「SATA 3.0(6 Gb/s)」です。必ず2本のケーブルを接続しないと起動しません。

M.2スロットに挿し込むだけで済むM.2 SSDと比較して、配線が増えて面倒ですが、M.2 SSDより大量の台数を接続できるメリットがあります。

基板コンポーネント

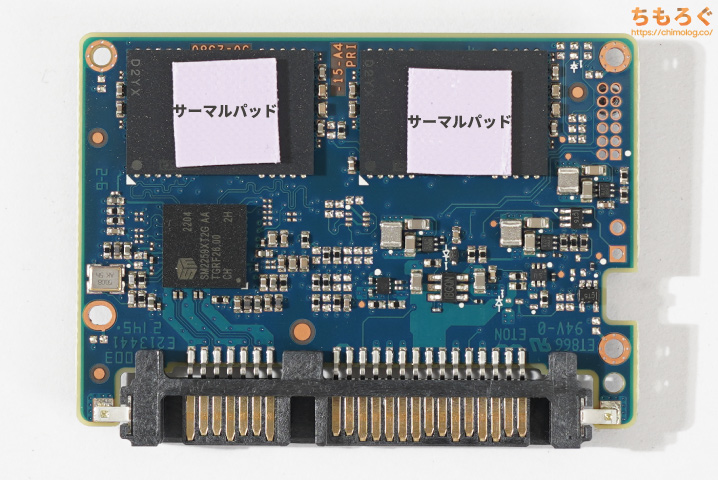

プラスチック製のケースを分解します。

SATAコネクタ周辺のわずかな隙間に分解ベラを挿し込み、軽い力で角度をつけてあげるだけで、かんたんにケースを開封できます。

あまりに簡単すぎて拍子抜け。コネクタを挿した状態でグリグリと上下に動かすだけでも、案外パカッとケースが開いてしまうかも。

いつもSATA SSDを開封すると、大きな筐体に対してプリント基板が小さすぎて面白いです。

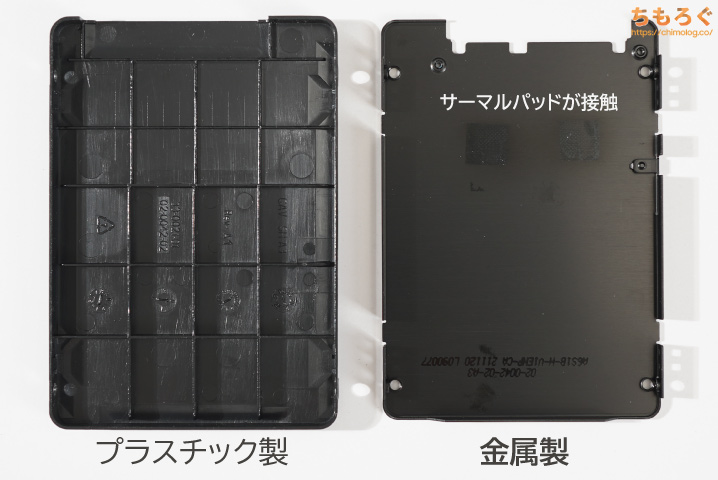

基板と接触しない面がプラスチック製、サーマルパッドで接触している面が金属製です。

2.5インチ筐体の広い面積をヒートシンクとして利用できる、放熱面で合理的なデザインを使っています。

ちなみに格安中華SATA SSDだと、ケースが全部プラスチック製かつサーマルパッドも使っていなくて、放熱面で不安が残る割り切り仕様が多いです。

2個あるNANDメモリに、ケース側に熱を伝えるためのサーマルパッドが貼ってあります。

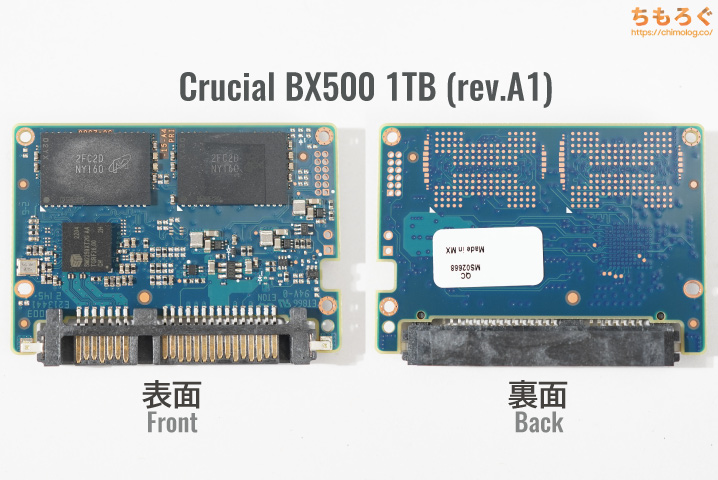

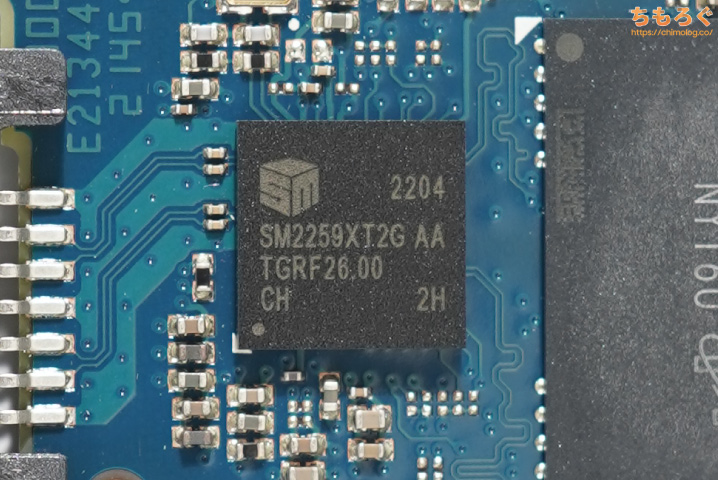

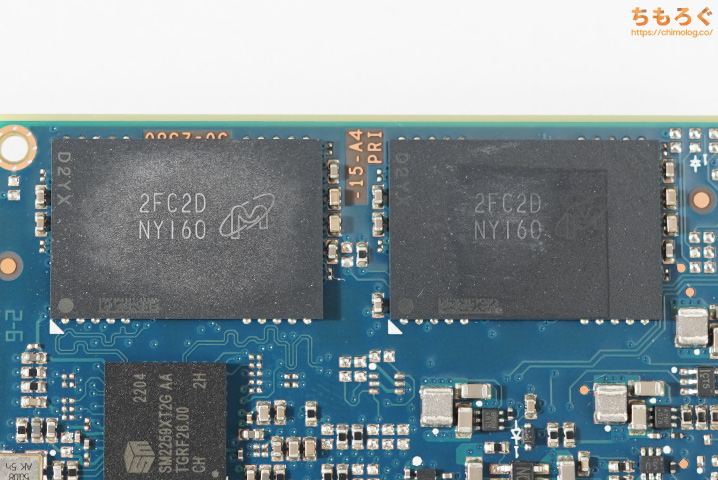

- コントローラ:Silicon Motion SM2259XT2

SM2259XT2G AA TGRF26.00 CH 2H - DRAM:なし

- NAND:Micron 176層 3D QLC NAND

2FC2D NY160

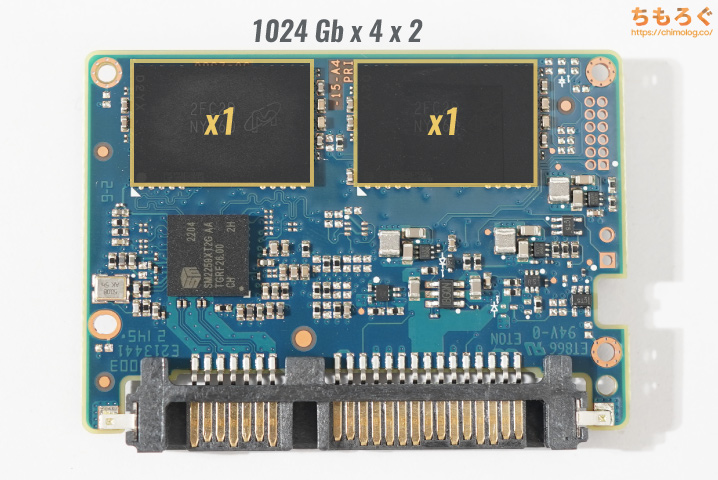

NANDメモリを2個配置した片面実装です。2018~2019年ロットなら、裏側にもNANDメモリがさらに2個配置された両面実装でした。

技術の進歩でNANDメモリの容量密度が増え、少ないチップ数で同じ容量を実現できるように。

SSDコントローラは、Silicon Motion設計、台湾TSMC 28 nmプロセスで製造される「SM2259XT2」を搭載。

SATA 3.0(6 Gb/s)対応のDRAMレスコントローラです。最大4チャネルのNANDメモリを、それぞれ最大525 MT/sの帯域で束ねて、規格上限に近い560 MB/sの性能をアピールします。

古いプロセスで電力効率がかなり悪そうですが、せいぜい500 MB/s程度の性能しか出せないから、そもそもの発熱は少ないです。

SATA SSDに十分な性能を持つSSDコントローラです。格安中華SATA SSDでも、よく使われています。

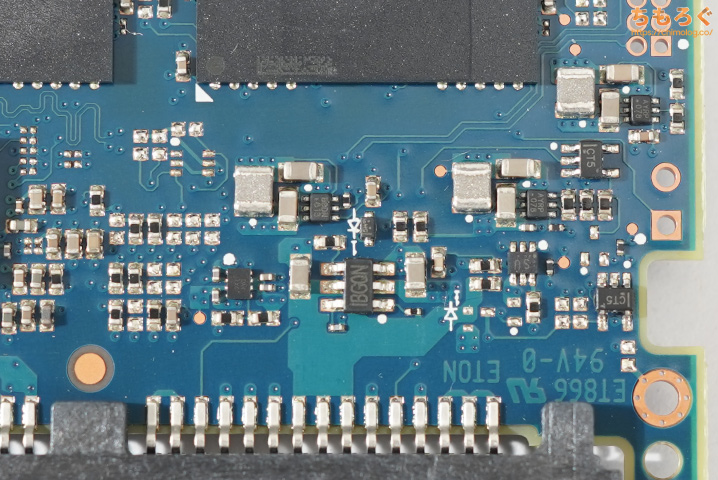

電源管理コントローラ(PMIC)は詳細不明です。刻印「IBG0N」と記載があるのみ。

そのほか、複数のインダクタや水晶発振器(50 MHz)もセットで実装されています。

BX500はコストカットモデルだから、当然のようにDRAMを搭載しません。

しかもSATA規格は「HMB(ホストメモリバッファ)」技術も非対応で、DRAMキャッシュの代用となる機能も使えません。

実際の性能がどうなるか、もっぱらSSDコントローラ側のpSLCキャッシュ制御や、ファームウェアの作り込みに依存します。

NANDメモリは「Micron製 176層 3D QLC NAND(N48R)」を採用。

型番「NY160」から、Micron製のQLC NANDだと分かります。最大1600 MT/sもの速度を誇る、Micronの主力QLCモデルです。

BX500のほか、BX500より何倍も速いCrucial P3 Plus(QLC版)でも使われています。

NVMe SSDでも使用される高速NANDメモリを流用していると贅沢な印象を受けますが、SATA用にわざわざNANDメモリを新規に起こすより、流用した方が製造コストは安かったと予想してます。

Model: CT1000BX500SSD1

Fw : M6CR060

Size : 953869 MB [1000.2 GB]

From smart : [SMI2259XT2] [U1122A0 00] [N4800]

Controller : SM2259XA (SM2259XT2) bufferless

FlashID: 0x2c,0xd3,0xc,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(N48R) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die

ロシア製の部品検査ソフト「Flash ID」の照合結果です。176層(容量密度1 Tb)が検出されます。

1 TB:1024 Gb x 4 x 2 = 8192 Gb(1024 GB)

NANDメモリの構成をチェックします。

Crucial BX500(容量1 TB)では、記憶密度が1024 Gb(= 128 GB)のチップを4枚重ねたNANDメモリを、全部で2個実装して合計8192 Gb(= 1024 GB)の容量に仕上げます。

Crucial BX500の性能をベンチマーク

テスト環境を紹介

| テスト環境 「ちもろぐ専用:SSDベンチ機」 | ||

|---|---|---|

| Core i7 13700K16コア24スレッド(TDP:125 W) | ||

| 虎徹Mark III120 mmサイドフロー空冷 | ||

| BIOSTARZ790 Valkyrie | ||

| DDR5-6000 16GB x2G.Skill Trident Z5 Neo RGB | ||

| RTX 4060 Ti | ||

| Crucial BX500 1TB | ||

| HIKSEMI FUTURE70-02TB 2TB | ||

| 1000 W「Corsair RM1000x ATX3.1」 | ||

| Windows 11 Pro検証時のバージョンは「22H2」 | ||

| ドライバ | NVIDIA 536.40 WHQL | |

| ディスプレイ | 3840 x 2160@160 Hz使用モデル「TCL 27R83U」 | |

SSDベンチマークに使用する専用の機材です。

最大15.76 GB/sまで対応できるPCIe 5.0世代の「Intel Z790」マザーボードに、シングルスレッド性能が非常に速い「Core i7 13700K」を搭載。

Ryzen 9000シリーズなど最新プラットフォームと比較して、絶対的な性能ですでに型落ち気味ですが、SSDに対する遅延の少なさで依然として最高峰です。

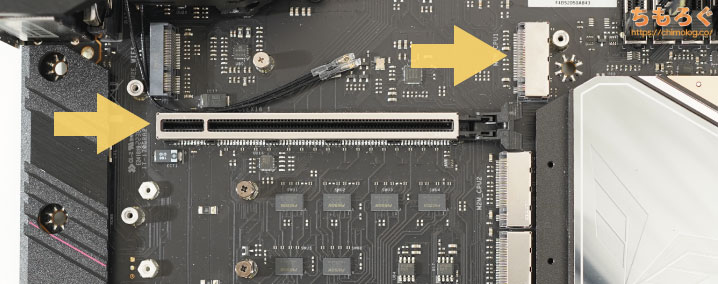

原則として、CPUに直結したM.2スロットまたはPCIeスロットにテスト対象のSSDを接続します。チップセット経由だと応答速度が低下※してしまい、SSD本来の性能を検証できません。

ベンチ機に採用した「Z790 Valkyrie」は、PCIe 5.0対応のM.2スロットを1本、PCIeスロットを2本備えます。複数の爆速SSDをCPUに直結できる稀有なマザーボードです。

※チップセット経由による性能低下はAMDチップセットだと緩和されますが、CPU直結時と比較して性能が下がる傾向自体は同じです。

そのほか、「BitLocker」と呼ばれるWindows環境で使えるハードウェア暗号化機能も無効化済みです。BitLockerを有効化すると、SSDのランダムアクセス性能が最大50%も下がります。

正確なベンチマークを取るならBitLockerを必ず無効化しましょう。

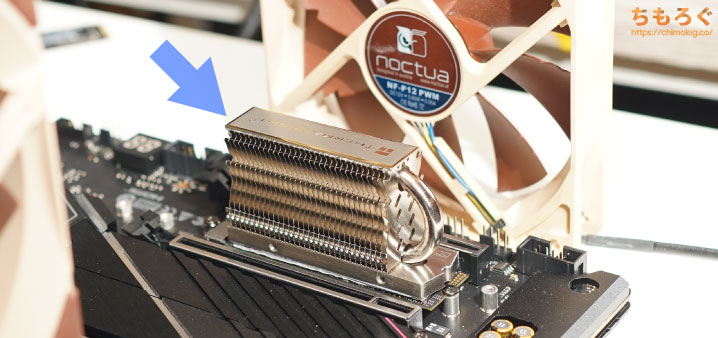

SSDを熱から保護するサーマルスロットリングによって性能に悪影響が出ないように、以下のような手段でテスト対象のSSDを冷却しながらベンチマークを行います。

- M.2ヒートシンク「Thermalright HR-09」を装着

- 120 mmケースファンを至近距離に設置して冷却

SSDを徹底的に冷やして、サーマルスロットリングがテスト結果に影響を与えないように対策しています。

なお、10分間の温度テスト時のみM.2ヒートシンクとケースファンを取り除いて、温度の上昇を観察します。

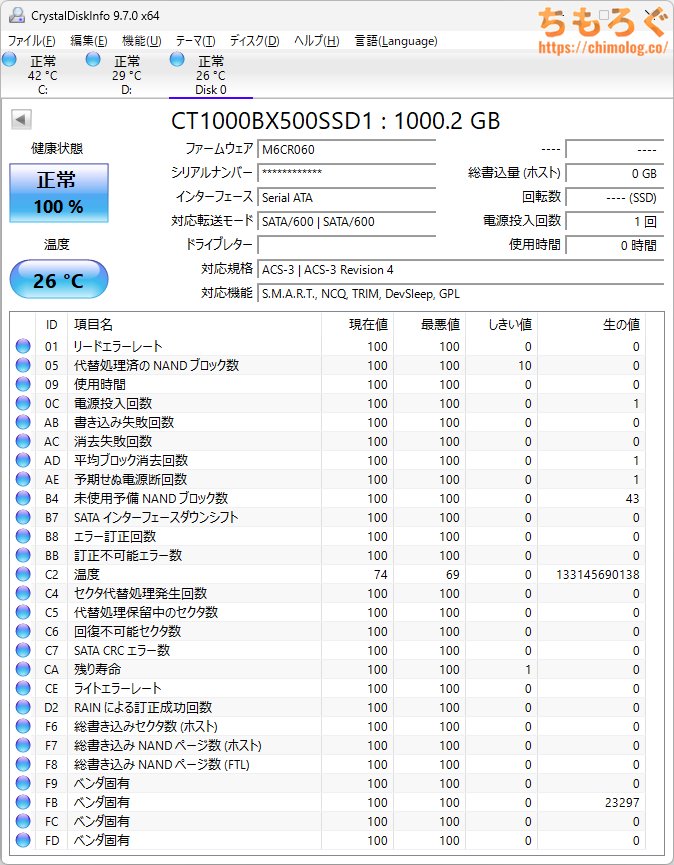

SSDドライブ情報と利用できる容量

- インターフェース:Serial ATA

- 対応転送モード:SATA/600

- 対応規格:ACS-3 Revision 4

- 対応機能:S.M.A.R.T. / NCQ / TRIM / DevSleep / GPL

「Crucial BX500」の初期ステータスをCrystal Disk Infoでチェック。「SATA/600(6 Gb/s)」で接続されています。

SATA接続だからNVMe接続のようなCPU直結I/Oが不可能で、必ずチップセット(ベンチ機ならIntel Z790)を経由する方式です。

対応機能に一部のSATA SSDが対応している「DevSleep」機能が含まれます。一般的なノートパソコンであれば、アイドル時に数mW台まで消費電力を下げられる可能性があります。

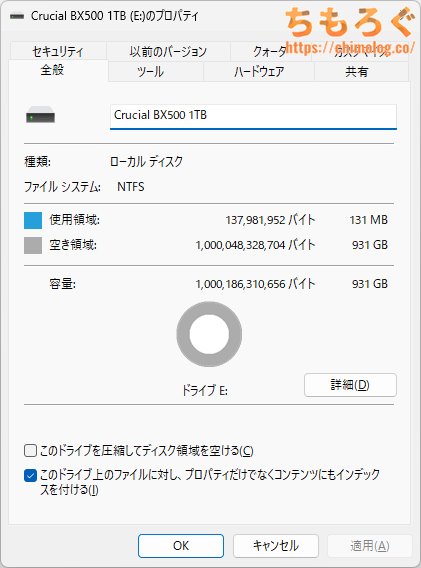

フォーマット時の初期容量は「931 GB」でした。

搭載されたNANDメモリのうち約2.3%を予備領域に割り当てる、NANDメーカー純正モデルによくある保守的な対応です。

もともと耐久性が高くないとされるQLC NANDなら、使える容量を減らしてでも、予備領域を多めに割り当てたほうが安心感はあります。

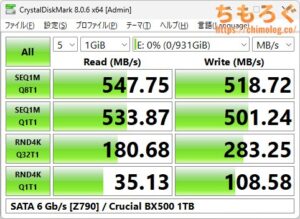

Crystal Disk Mark 8

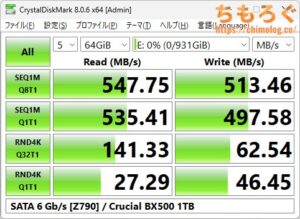

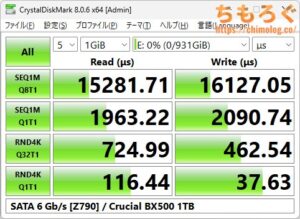

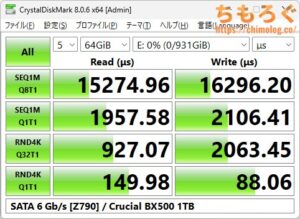

「Crystak Disk Mark 8」は、日本どころか世界で一番有名と言っても過言ではない、定番のSSDベンチマークソフトです。性能の変化をチェックするため、初期設定の「1 GiB」に加え、最大設定の「64 GiB」もテストします。

| Crystal Disk Mark 8の結果※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|  |

| テストサイズ:1 GiB(MB/s) | テストサイズ:64 GiB(MB/s) |

|  |

| テストサイズ:1 GiB(レイテンシ) | テストサイズ:64 GiB(レイテンシ) |

シーケンシャル読み込みが約548 MB/s、シーケンシャル書き込みが約518 MB/s前後です。読み書きともにメーカー公称値を超える数値で問題ありません。

テストサイズを64 GiBに変更して性能の変化をチェックすると、シーケンシャルは変化がなく安定し、ランダムアクセス性能(RND4K Q1T1)が派手に下がる傾向が見られます。

DRAMキャッシュを搭載しないDRAMレスSSDによくある典型的な挙動です。実際に使っていて問題が起きるかどうかは、詳しく検証しないとわからないです。

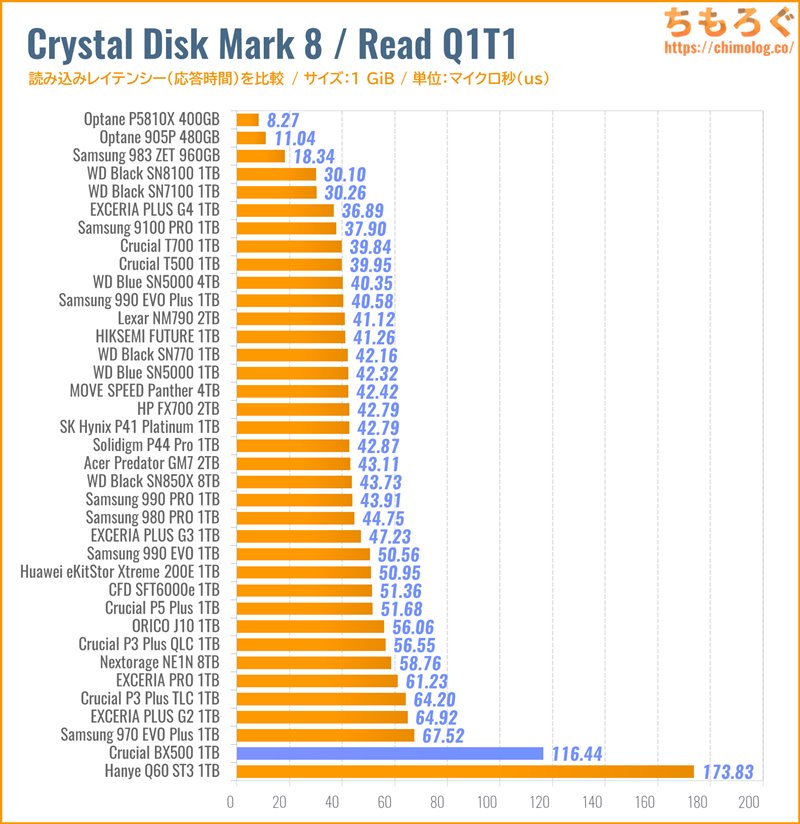

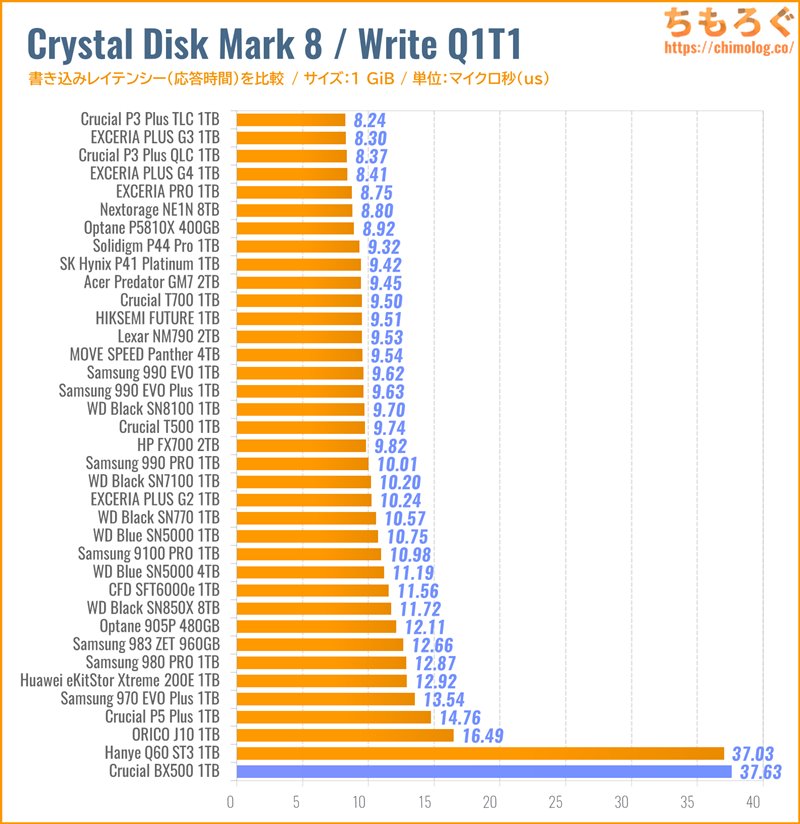

体感性能や実用性能に影響が大きい、4KBランダムアクセスのレイテンシ(応答時間)の比較グラフです。

Crucial BX500は約116 μsもかかってしまい、過去レビューでワースト2位を記録。

CPUに直結できず、チップセットを経由する回りくどいI/Oルートのせいで、ランダム性能が非常に伸びづらいです。

書き込みレイテンシはワースト1位を更新しました。

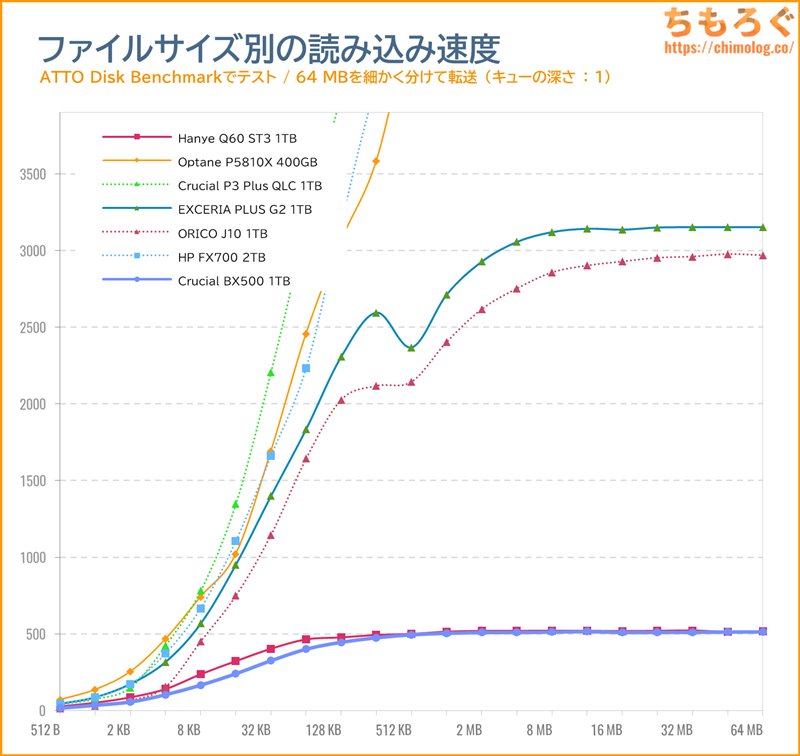

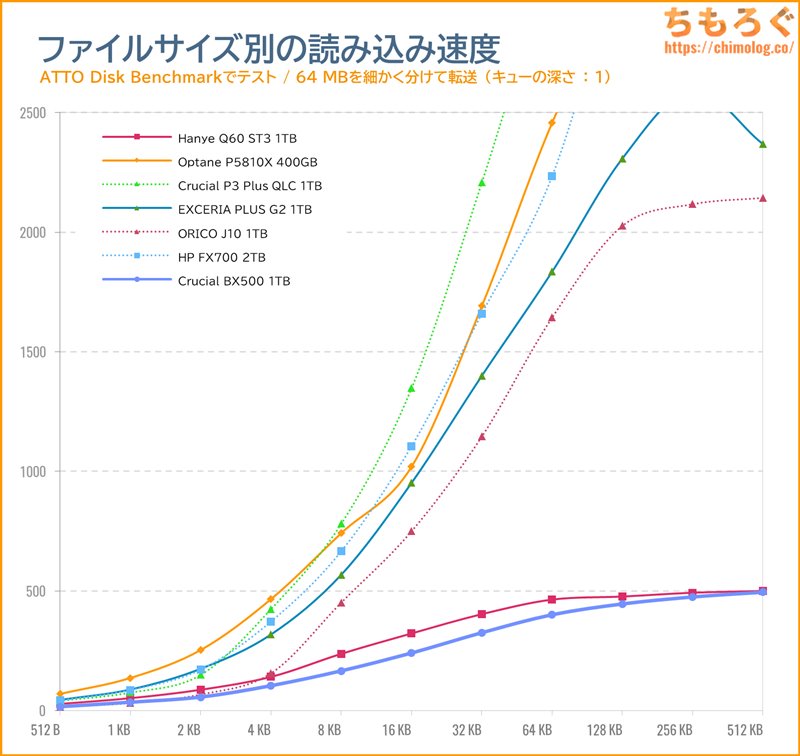

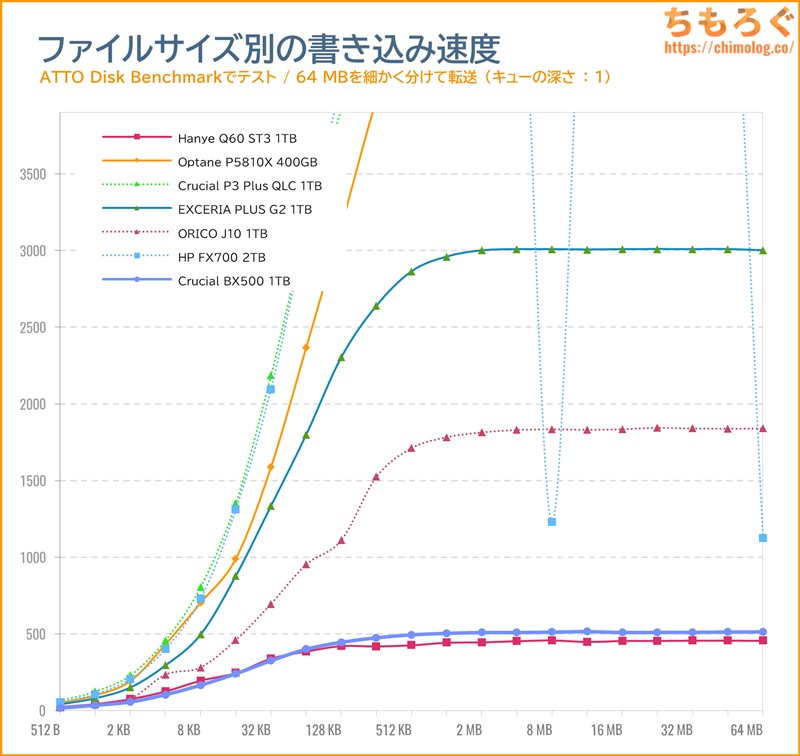

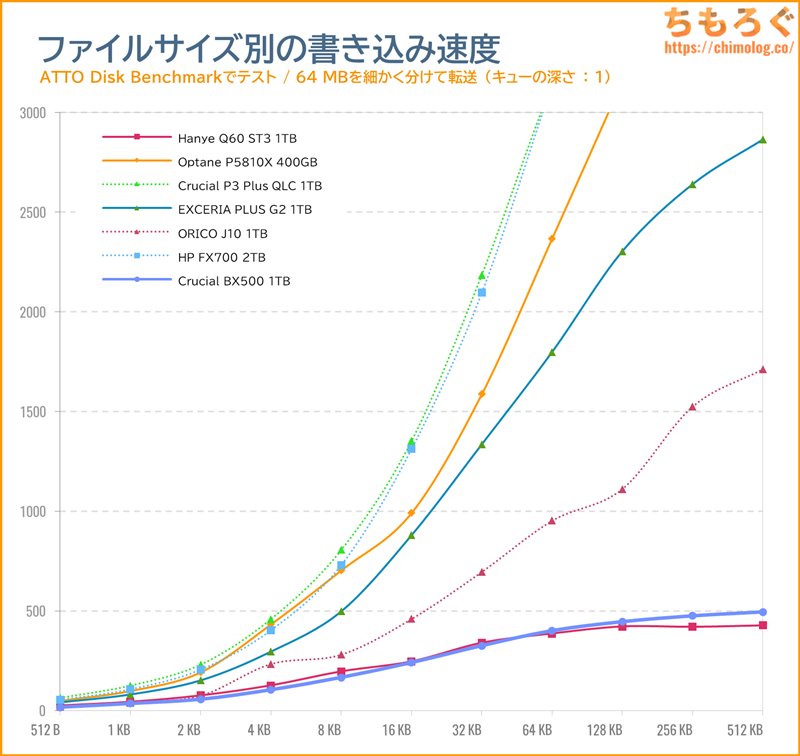

ATTO Disk Benchmark

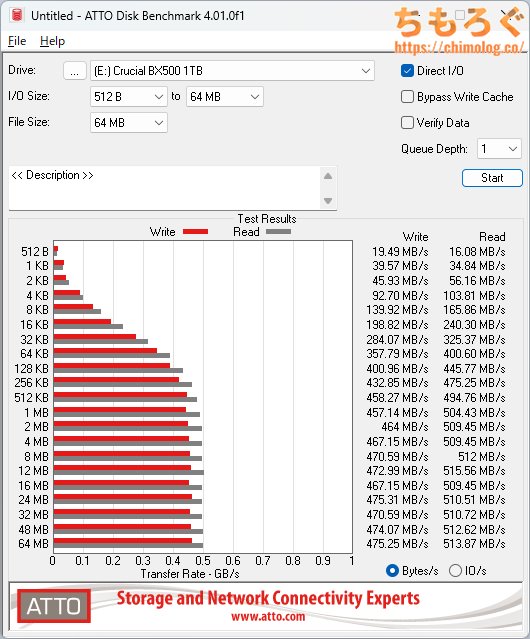

ATTO Disk Benchmarkは、テストファイルを小刻みに分割してSSDのスループット(シーケンシャル性能)を測定し、SSDがピーク性能を出しやすいファイルサイズを探るベンチマークソフトです。

ベンチマーク結果からSSDの評価が非常に分かりにくいので、表計算ソフトを使ってグラフ化して他のSSDと比較します。

NVMe SSDと比較して大幅に遅いし、小さいファイル領域(1 KB ~ 128 KB)で格安中華SSDにすら遅れを取っています。

書き込み性能も全体的に遅いままですが、ピーク速度で格安中華をやや上回ります。

Crucial BX500を実運用で試す

FF14のロード時間を比較

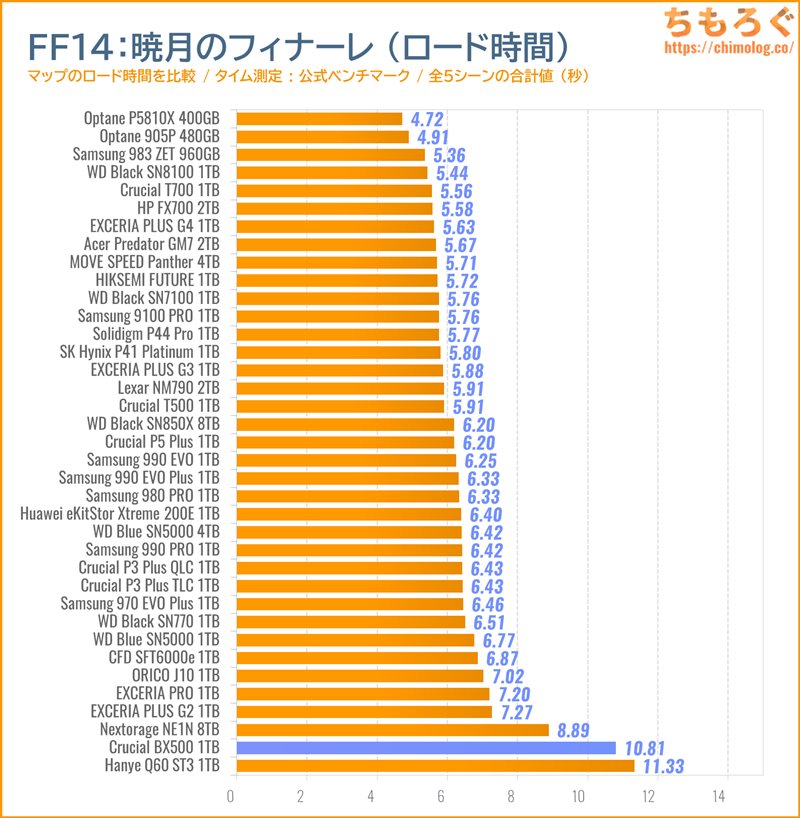

FF14:暁月のフィナーレ(ベンチマークモード)で、ゲームロード時間を測定します。ベンチマーク終了後に、ログファイルからロード時間を読み取ります。

Crucial BX500のロード時間は「10.81秒」でした。

レビュー平均値の約1.7倍も長い、ワースト級の記録です。

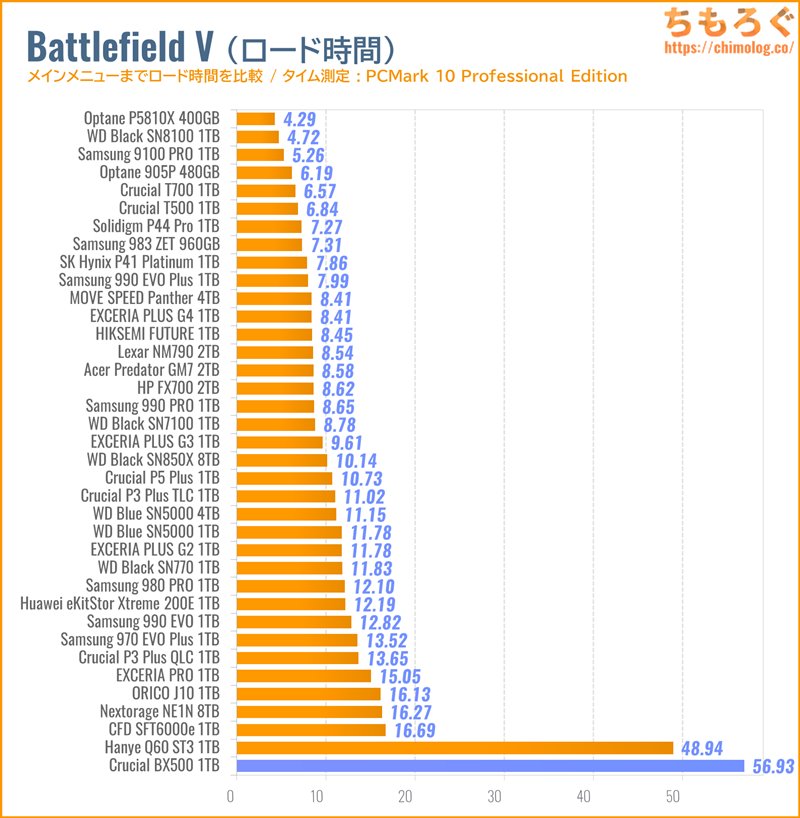

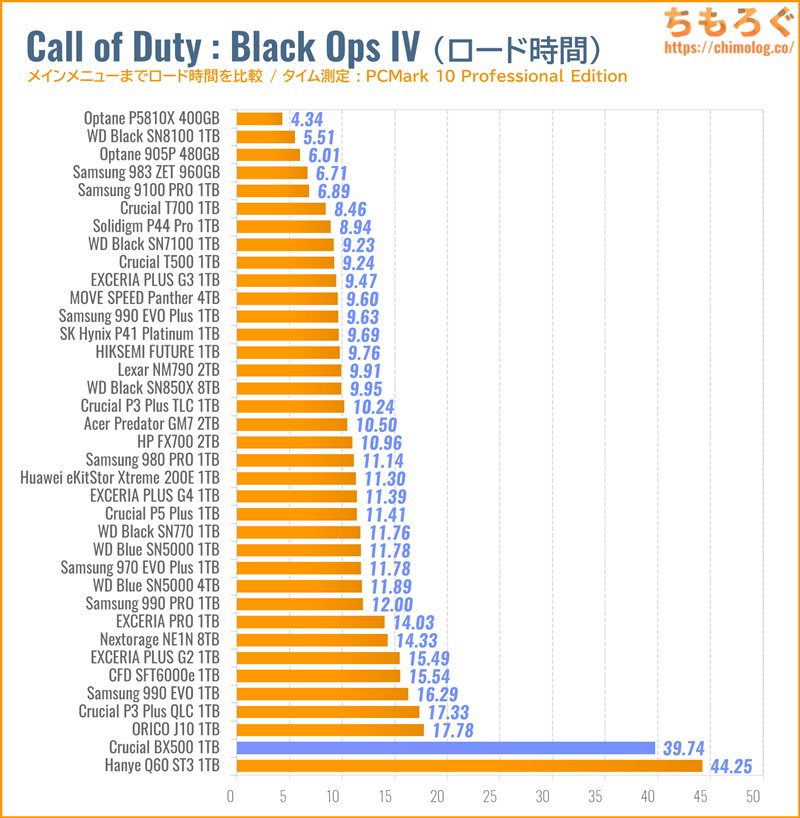

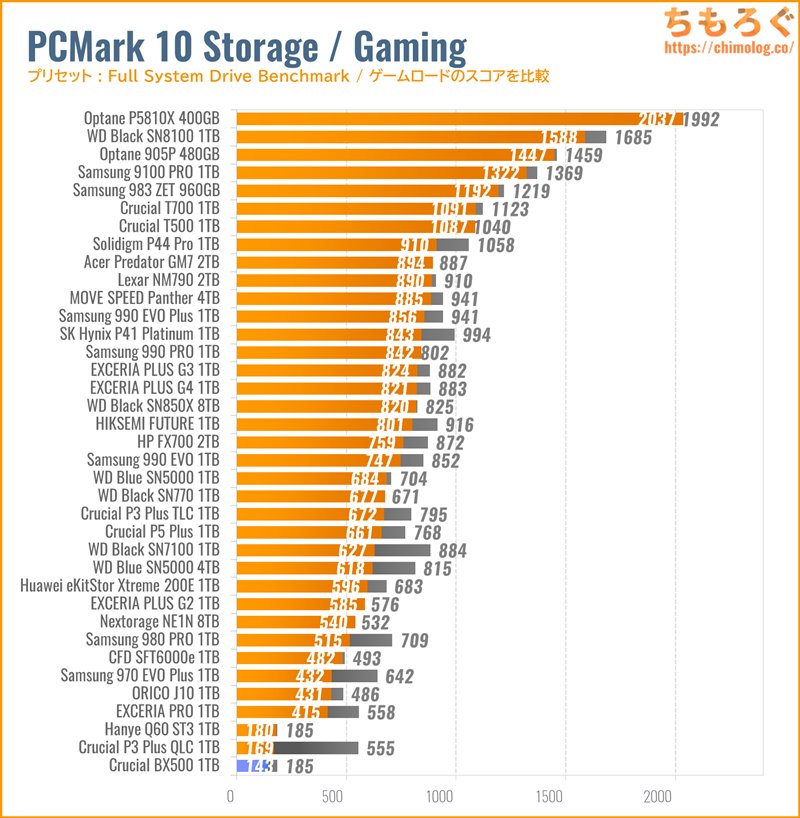

FPSタイトルのロード時間を比較

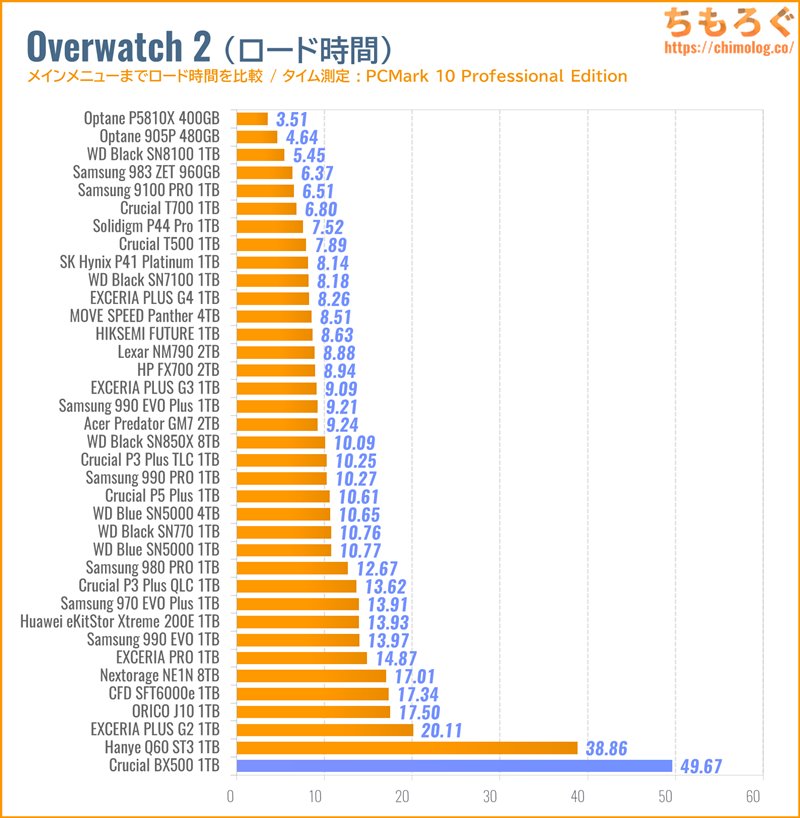

PCMark 10 Professional Edition(有償版)で利用できる機能を使って、「Battlefield V」「Call of Duty Black Ops IV」「Overwatch 2」のロード時間を測定します。

なお、測定されたロード時間は各スコアから逆算された概算値(ざっくりとした予想値)です。実際のロードとは異なっているので注意してください。

PCMark 10を使ったロード時間ベンチマークだと、さらに状況が悪化します。

Battlefield VとOverwatch 2でワースト記録を大幅に更新し、Call of Dutyで多少マシ程度。平均値の4~5倍も長いです。

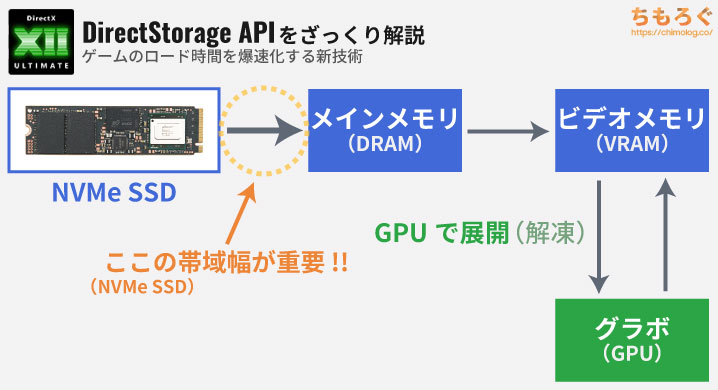

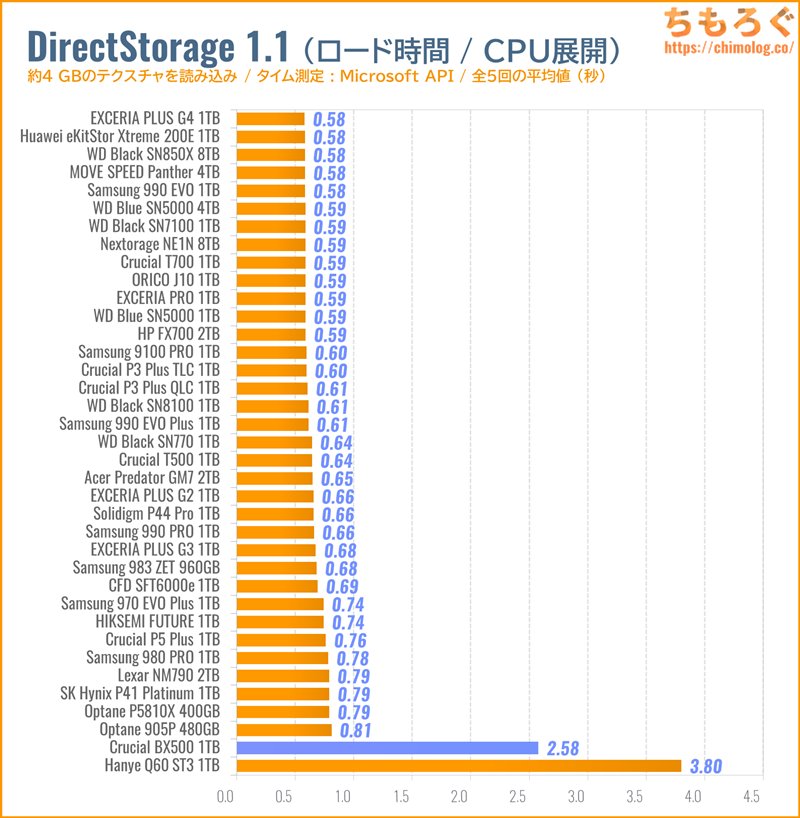

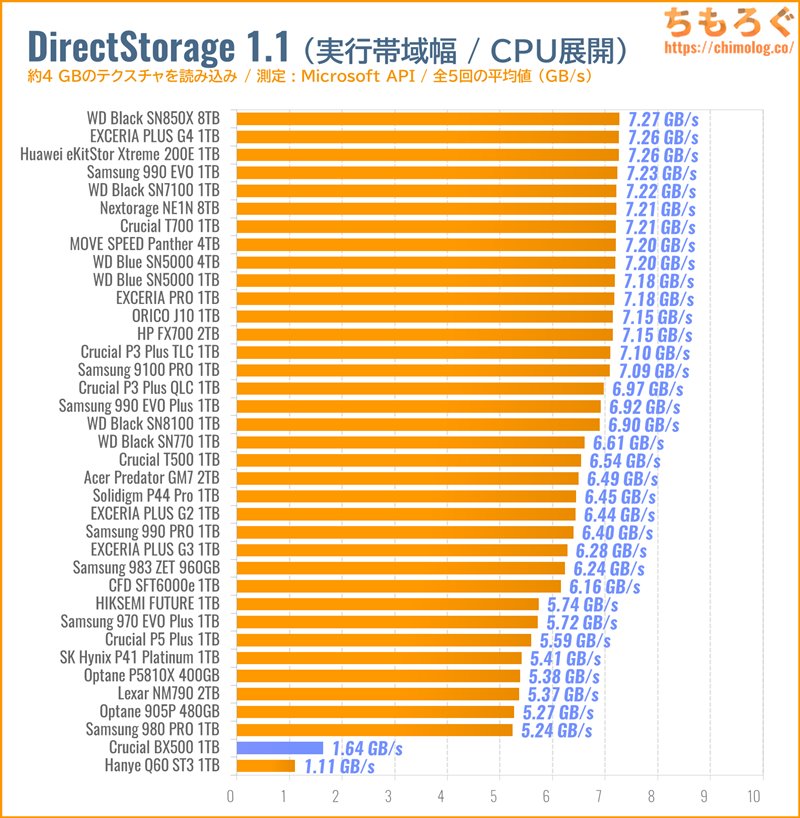

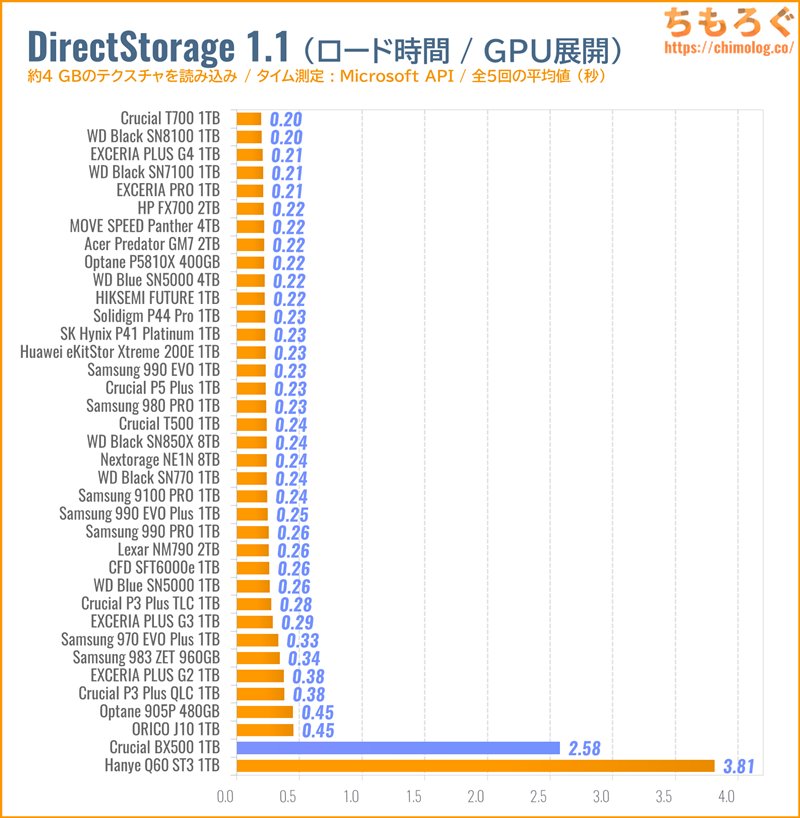

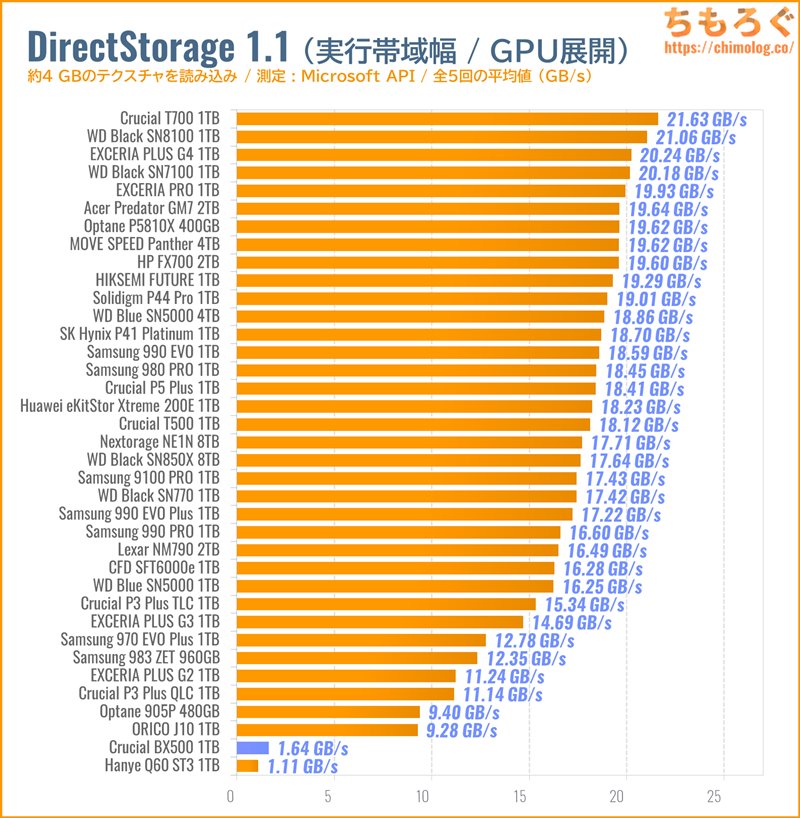

DirectStorageのロード時間を比較

Windows 11はゲームのロード時間を大幅に短縮する「DirectStorage API」に対応しています。

SSDに保存されているゲームデータをメインメモリに送り込み、メインメモリからVRAMに流し込みます。入ってきたデータをGPUの凄まじい演算性能で展開(解凍)し、ゲームロード時間を短縮する技術です。

NVMe SSDからメインメモリにデータを転送する部分で、SSDのシーケンシャル性能が重視されます。SATA SSDよりNVMe SSD、同じNVMe SSDでもPCIe 4.0やPCIe 5.0の方が有利になる可能性が高いです。

CPUで展開する場合は基本的にCPU側がボトルネックになりがちでしたが、Crucial BX500があまりにも遅いせいで、珍しくSSDの性能差が反映されています。

CPUよりも、はるかにSSDが遅い状況です。

GPU展開(RTX 4060 Tiで展開)も、シーケンシャル性能に比例した性能差がハッキリと出ます。

Crucial BX500は2.58秒(1.64 GB/s)を叩き出し、もっとも遅いNVMe SSDより更に約6倍以上も遅いです。

NVMe SSD同士ならコンマ秒レベルのわずかな性能差ですが、SATA SSDだと3~4秒まで開きます。DirectStorage対応ゲームはなるべくNVMe SSDに保存したいです。

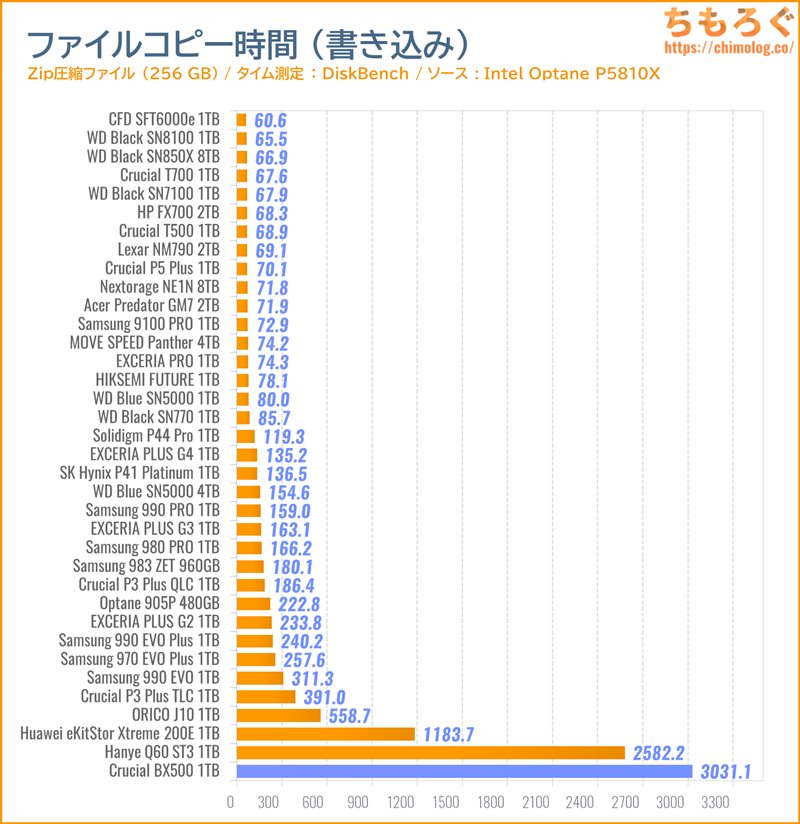

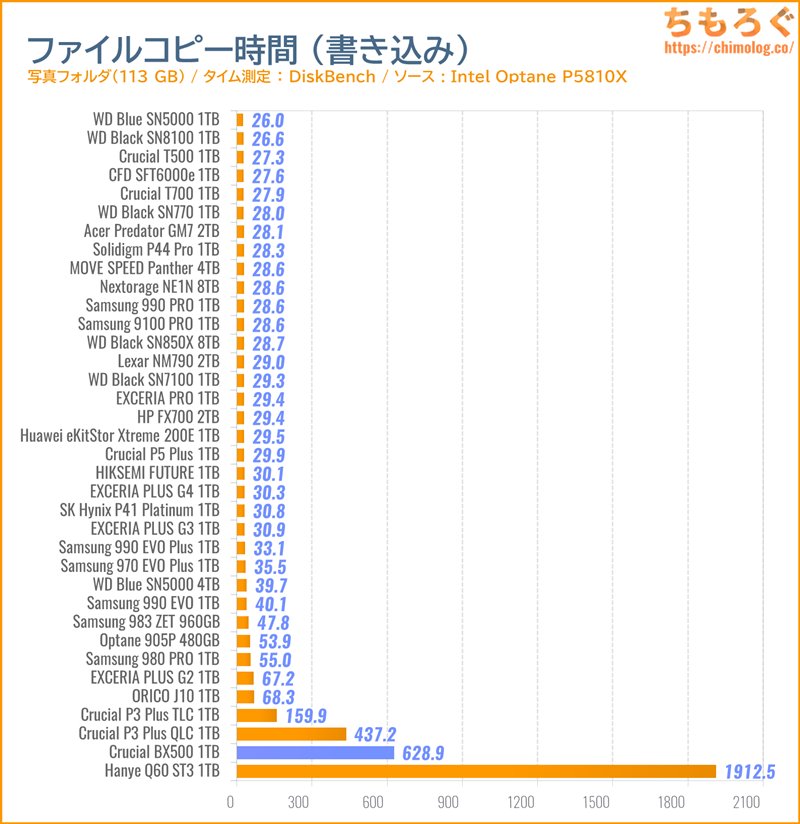

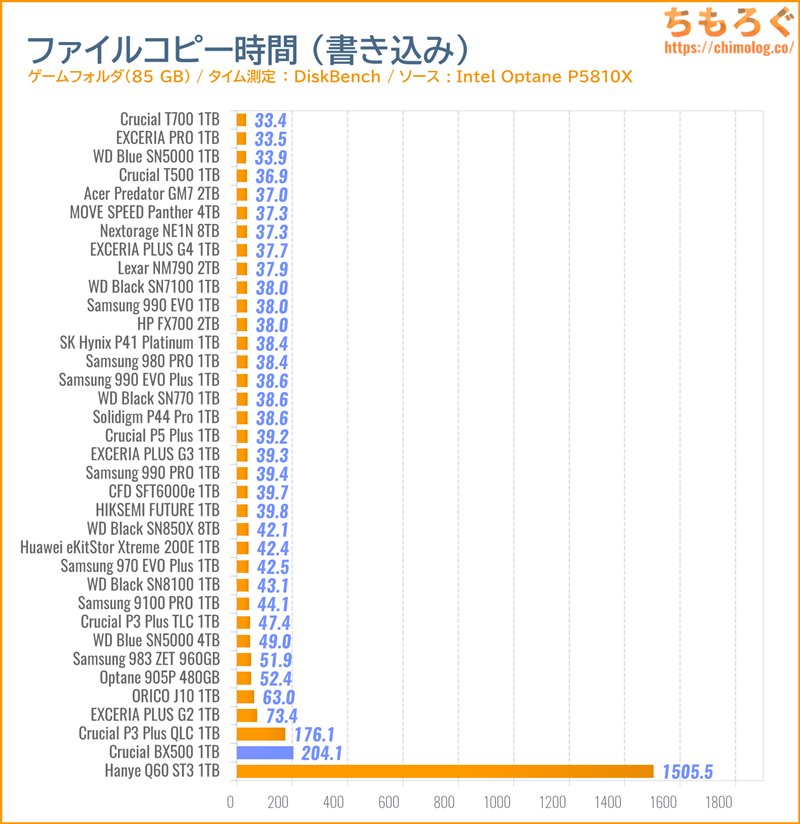

ファイルコピーにかかった時間

Windows標準のコピペ機能と目視によるストップウォッチでは正確性に欠けるので、ファイルコピーに便利なフリーソフト「DiskBench」を使って、ファイルコピーに掛かった時間を計測します。

- ゲームフォルダ(容量85.3 GB / 81424個)

- 写真ファイル(容量113 GB / 5012枚)

- 圧縮データ(容量256 GB / zipを2個)

以上3つの素材をファイルコピーテストに使います。ソース(基準となるストレージ)は安定した性能に定評がある「Optane SSD P5810X 400GB」です。

書き込み(Optane P5810X → Crucial BX500)のコピペ時間です。

格安中華SATA SSDよりもpSLCキャッシュ制御がうまく機能しますが、いったんキャッシュを切らしてしまうと悲惨です。

効いてる範囲ならCrucial P3 Plusに迫る勢いを出せる一方、効かない範囲が広いZipファイル(256 GB)の書き込みは格安中華すら下回るワースト1位に。

下手したらSATA HDDの内周側よりも遅いかもしれません。

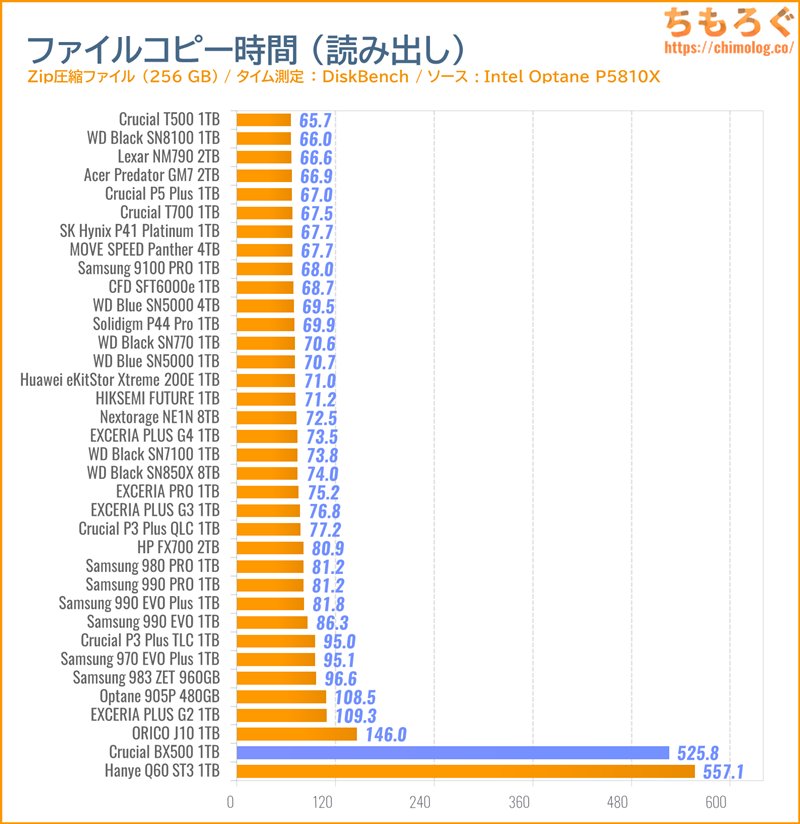

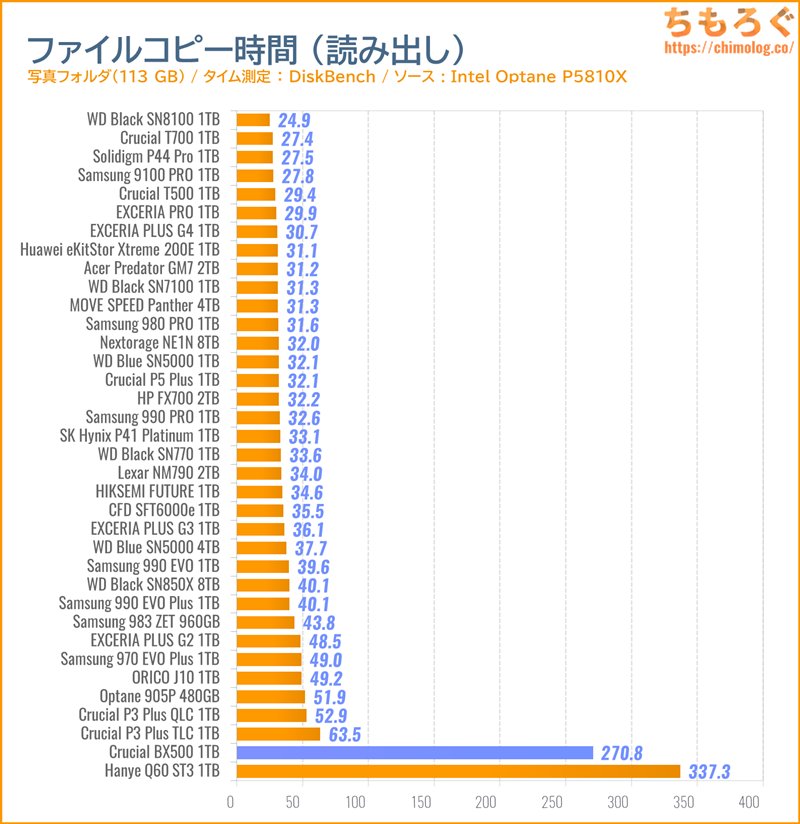

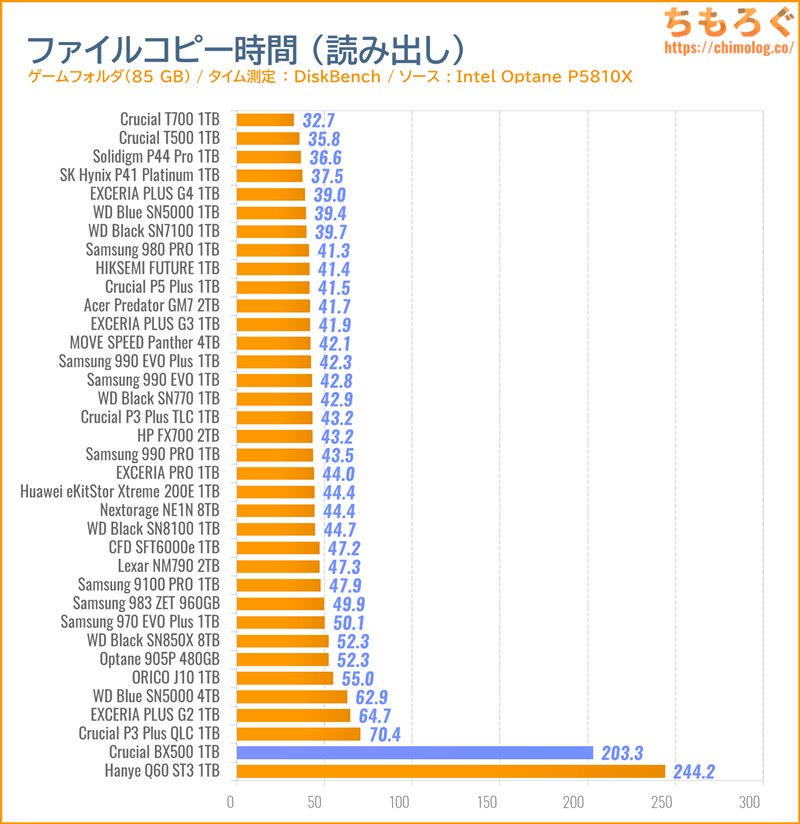

次は読み込み(Crucial BX500 → Optane P5810X)のコピペ時間です。

さすが176層 3D QLC NANDらしく、読み出し性能は良好な印象です。SATA 6 Gb/sの上限に近いスピードが出るパターンも目立っています。

それでもNVMe SSDと比較して約3~5倍もの圧倒的な性能差が開きます。

比較グラフをよく見ると、シーケンシャル性能の割にコピー時間が遅いSSDがポツポツと見られます。

なぜシーケンシャル性能の割に遅いSSDが出てしまうのか。理由は単に「間髪入れずに次のコピーテストを実行」しているからです。

- Zip(256 GB)→ 写真(113 GB)→ ゲーム(85.3 GB)の順番

SSDは書き込み性能を稼ぐためにSLCキャッシュを使って耐える製品が多いですが、このSLCキャッシュの回復が遅いと・・・次のコピーテストに間に合わずTLC NAND本来の性能でテストが実行されます。

SLCキャッシュをスピーディーに再展開できるかかどうかも実力の内と(筆者は)考えているので、コピーテストは間髪入れず次から次へと実行します。

Premiere Pro CC:4K動画プレビュー

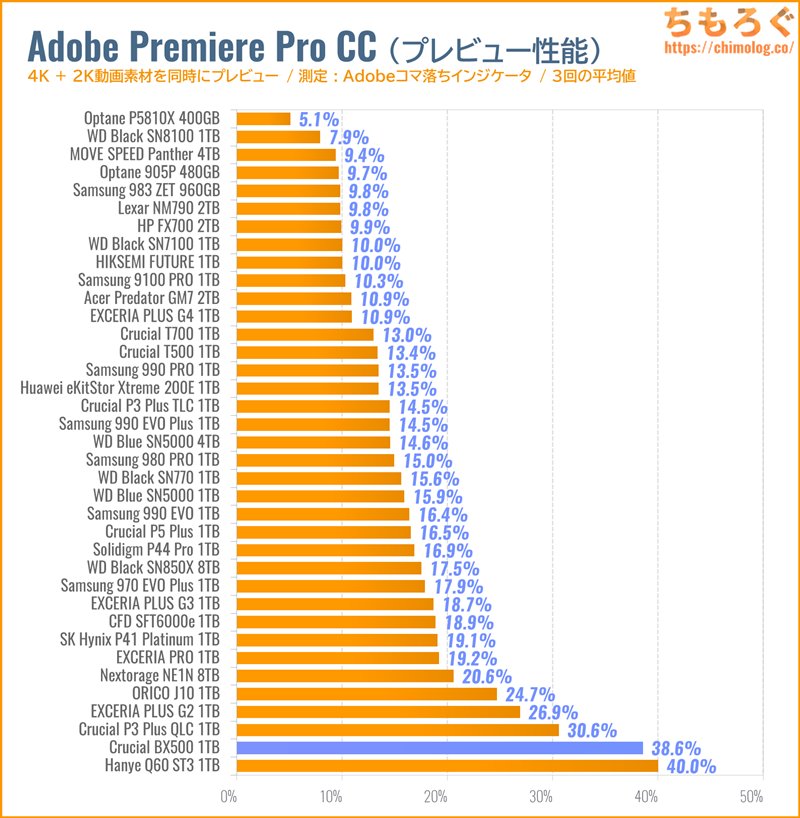

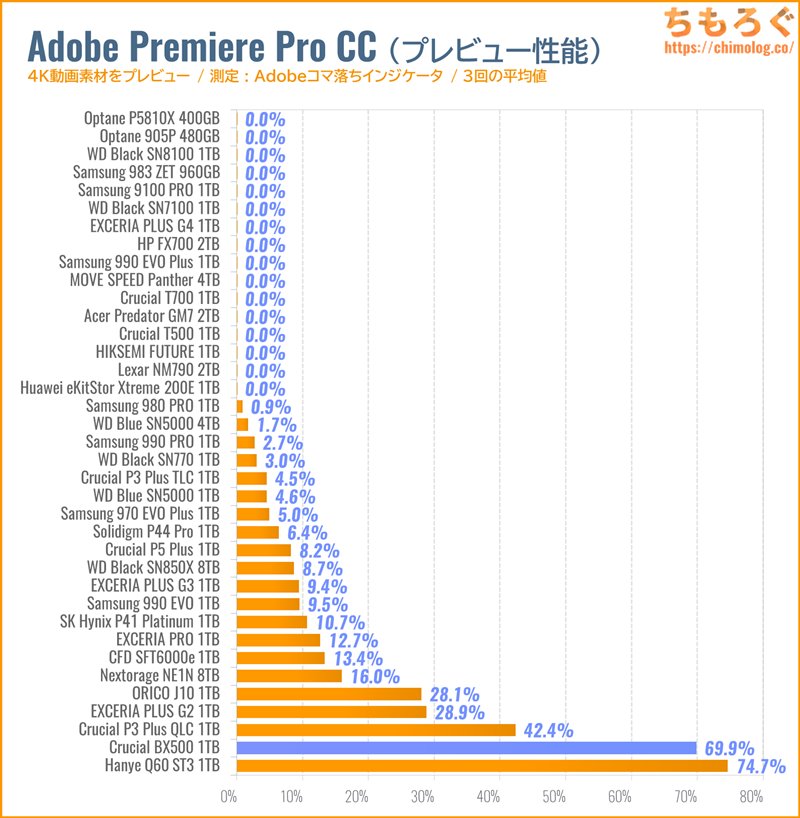

動画編集ソフト「Adobe Premiere Pro CC」に、4K動画素材(448 MB/s)と2K動画素材(175 MB/s)を読み込み、2つの動画を同時にプレビューします。

Premiere Proの動画素材プレビューは、素材を配置しているストレージの性能に影響を受けやすく、SSDの性能が不足すると「コマ落ち」が発生しやすいです。

Premiere Proの標準機能「コマ落ちインジケータ」で落としたフレームを測定し、動画素材の総フレーム数で割ってドロップフレーム率を計算します。

4K + 2K動画プレビューのドロップフレーム率は約38.6%です。

目視で分かるレベルでパラパラマンガ状態です。

4K動画プレビューのドロップフレーム率は70%に達し、ワースト2位を記録します。

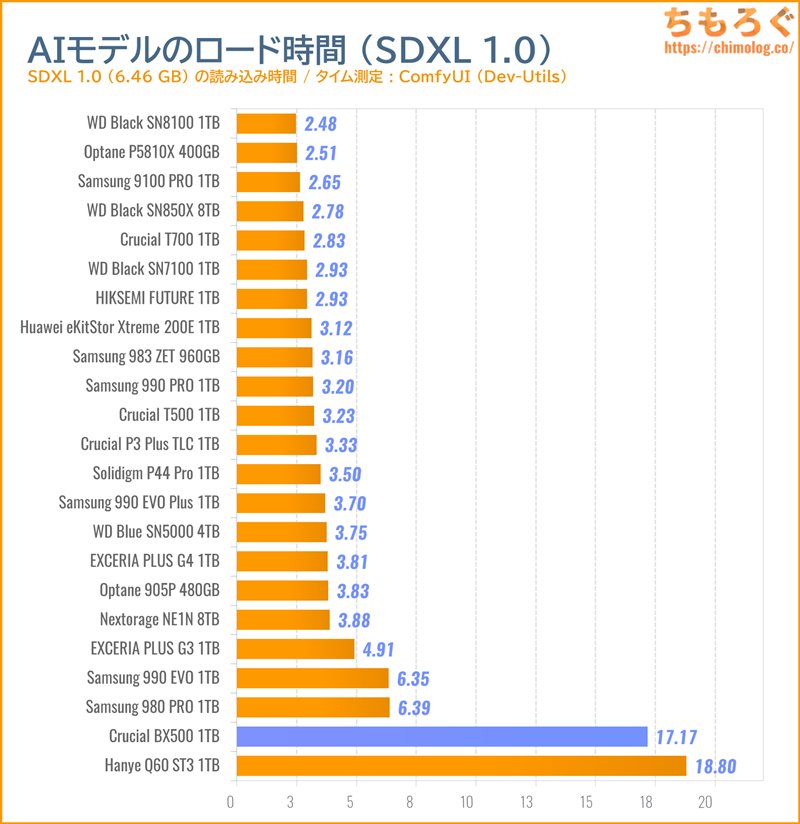

ComfyUI:画像生成AIモデルの読み込み

画像生成AIの定番ソフト「ComfyUI」を使って、「.safetensors」形式モデルの読み込みにかかった時間を比較します。

テキストエンコーダーやVAEの読み込み時間は一切含まないです。有志制作のカスタムノード「ComfyUI-Dev-Utils」で、読み込み時間を記録して比較しました。

現時点でもっとも主流なAI生成モデル「SDXL 1.0(約6.46 GB)」の読み込み時間です。

モデルがVRAM容量に入り切るサイズなら、基本的に読み込み時間はシーケンシャル性能に比例します。

Crucial BX500は平均500 MB/s程度の読み出し性能しかなく、5000 MB/s超のNVMe SSDに大きく差をつけられます。

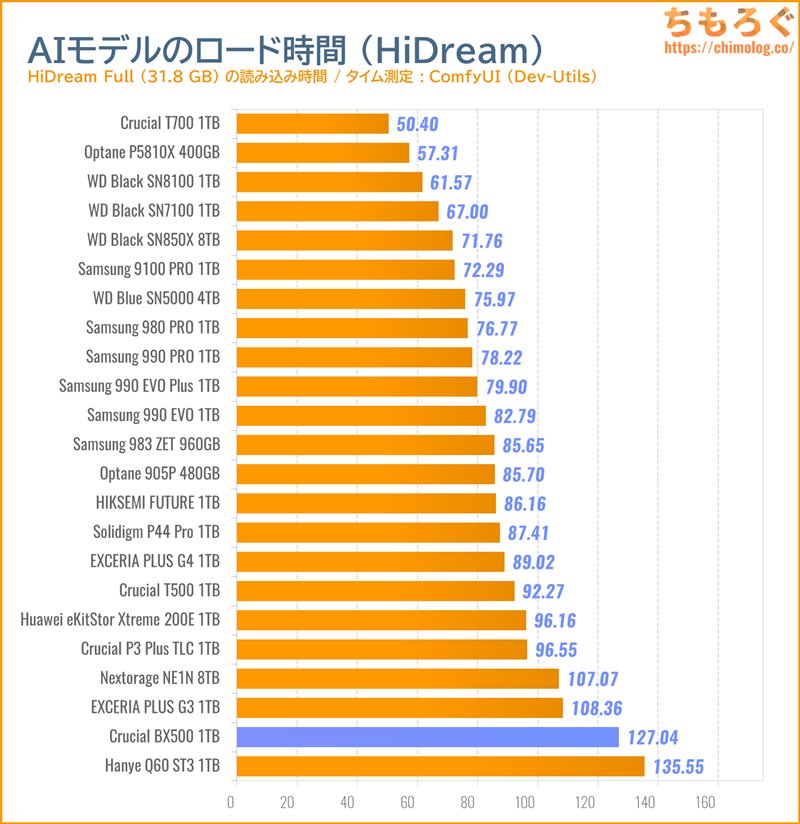

VRAMに入り切らない巨大生成モデル「HiDream(約31.8 GB)」の読み込み時間です。

VRAMから溢れたデータがメインメモリに移動し、それでも収まりきらず共有メモリにまで波及する複雑なI/O処理が連続的に発生します。

内部処理が複雑化すると、SSDのシーケンシャル性能から結果を予測するのが難しいです。全体を俯瞰して見る限り、シーケンシャル性能とランダム性能どちらも重要そうに見えます。

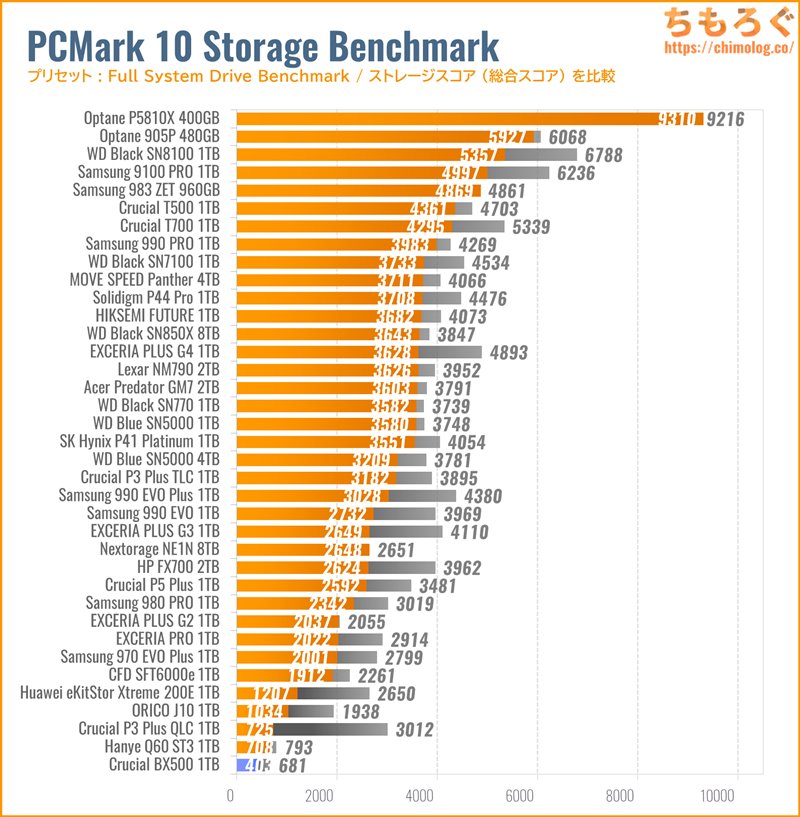

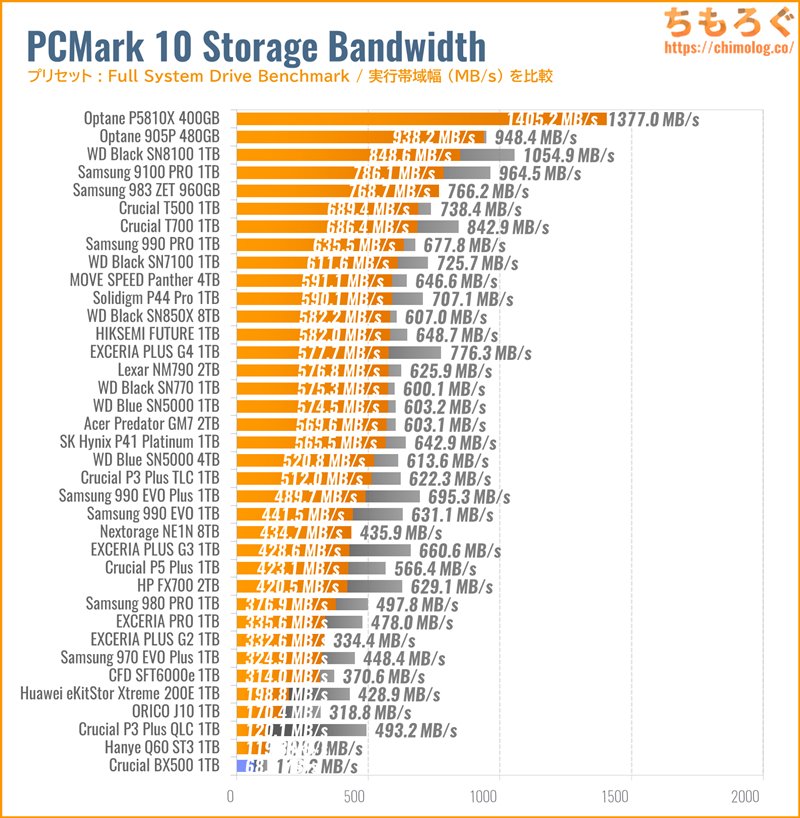

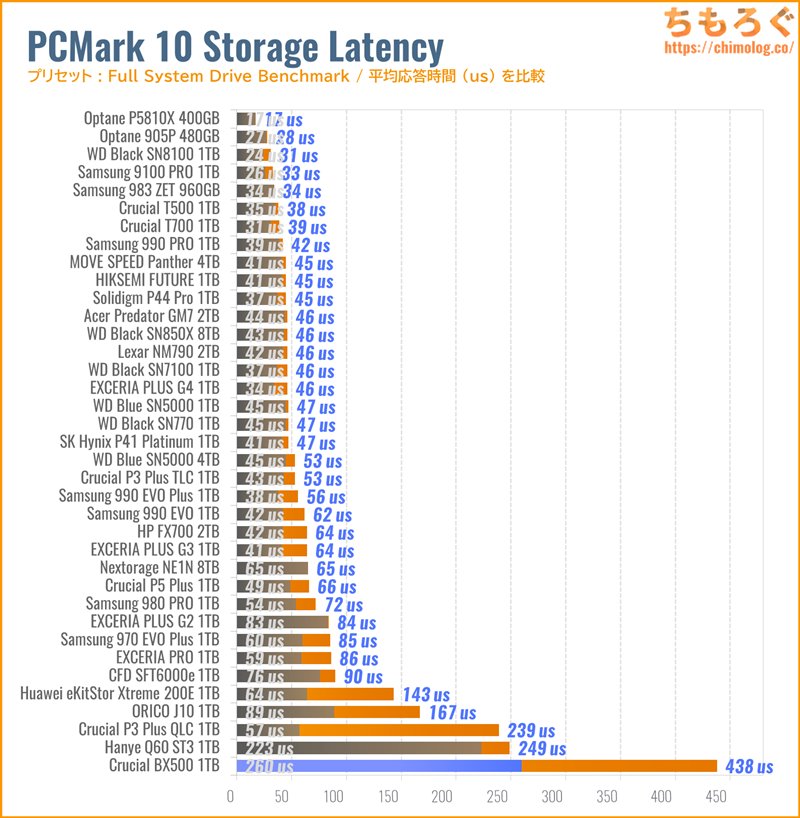

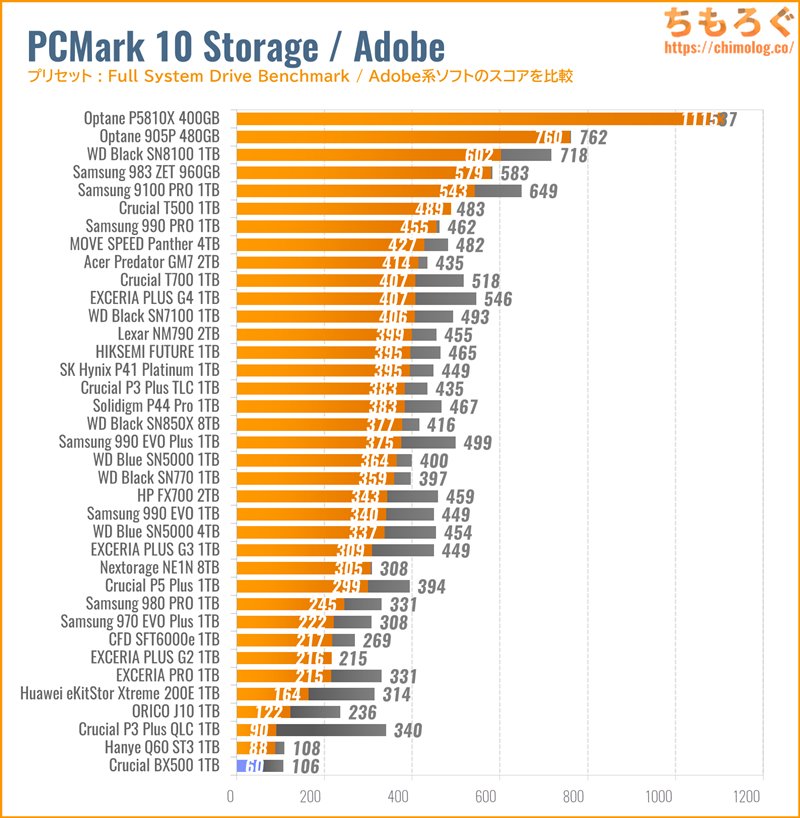

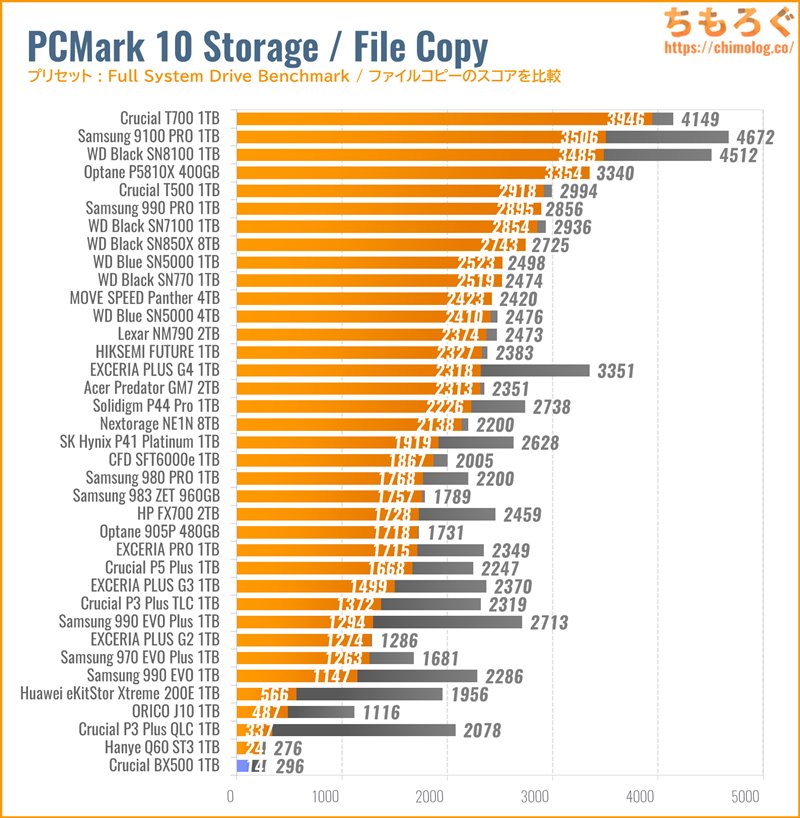

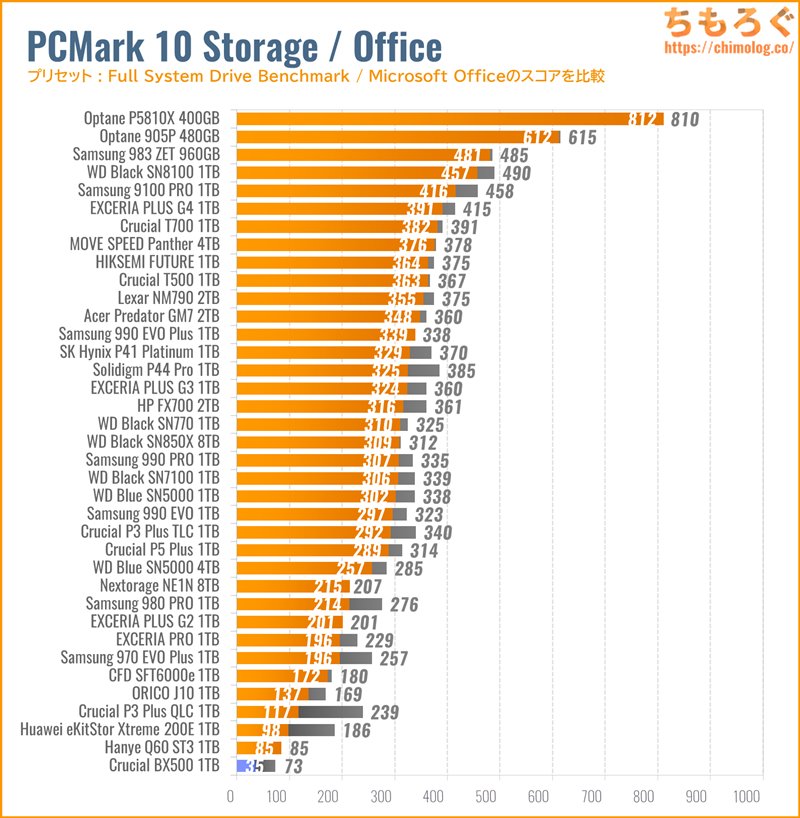

PCMark 10:SSDの実用性能

PCMark 10 Professional Editionの「Full System Drive Benchmark」を使って、SSDの実際の使用シーンにおける性能を測定します。

- PCMark 10(UL Benchmarks)

Full System Drive Benchmarkには23種類のテストパターン(Trace)が収録されており、パターンごとの転送速度や応答時間を測定し、SSDの実用性能をスコア化します。

なお、SSDは空き容量によって性能が大きく変化する可能性があるため、空き容量100%だけでなく容量を90%埋めた場合(= 空き容量10%)のテストも行いました(※2回:連続で約2時間のワークロード)。

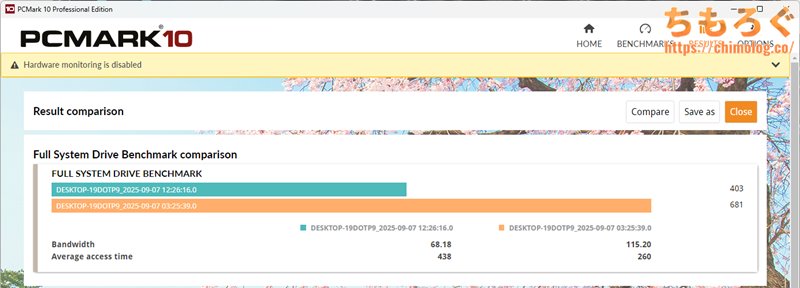

Crucial BX500のストレージスコア(空き容量10%時)は「403点」です。空き容量100%なら681点です。

空き容量による性能低下は約41%に増えていて、QLC NAND特有の空き容量が少ないほど性能が悪化する傾向が出ます。

・・・それにしても酷い性能です。まさか格安中華(Hanye Q60)にすら勝てないなんて。

PCMark 10ストレージテストの細かい内訳を確認します。

Office評価とファイルコピー評価で約50%超もの大幅な悪化あり、Adobe評価で約40%超の悪化です。

読み込みメインのゲームロード評価でも約20%の下落幅です。

QLC NANDは素の性能が非常に悪いため、柔軟なpSLCキャッシュやHMB技術で性能を隠蔽する前提ですが、SATA規格はHMBを使えないから厳しい条件です。

pSLCキャッシュは空き容量を資源にするから、空き容量が減ってしまえば性能を出せません。

よってDRAMキャッシュが効果的な対策になりますが、コスト競争の厳しいSATA SSDにDRAMを乗せる余裕もなく、酷い性能の製品が蔓延る構図に。

| 実用スコアの内訳 Full System Drive Benchmark | |

|---|---|

| Adobe Score | Adobe Acorbatの起動 Adobe After Effectsの起動 Adobe Illustratorの起動 Adobe Premiere Proの起動 Adobe Lightroomの起動 Adobe Photoshopの起動 Adobe After Effets Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop(重たい設定) Adobe Photoshop(軽量設定) |

| Game Score | Battlefield Vの起動(メインメニューまで) Call of Duty Black Ops 4の起動(メインメニューまで) Overwatchの起動(メインメニューまで) |

| Copy Score | 合計20 GBのISOファイルをコピー(書き込み) ISOファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) ISOファイルをコピー(読み込み) 合計2.37 GBのJPEGファイルをコピー(書き込み) JPEGファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) JPEGファイルをコピー(読み込み) |

| Office Score | Windows 10の起動 Microsoft Excel Microsoft PowerPoint |

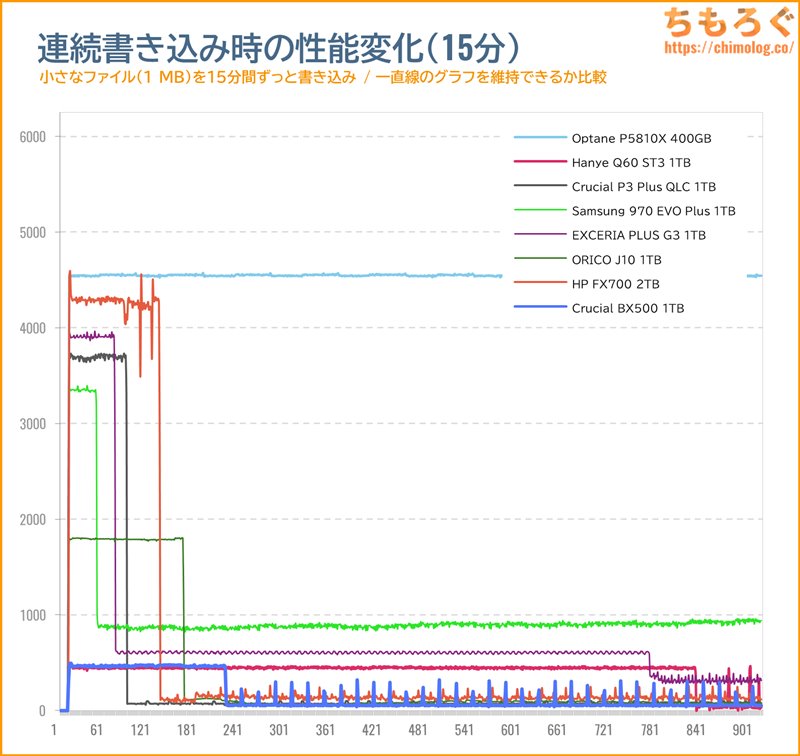

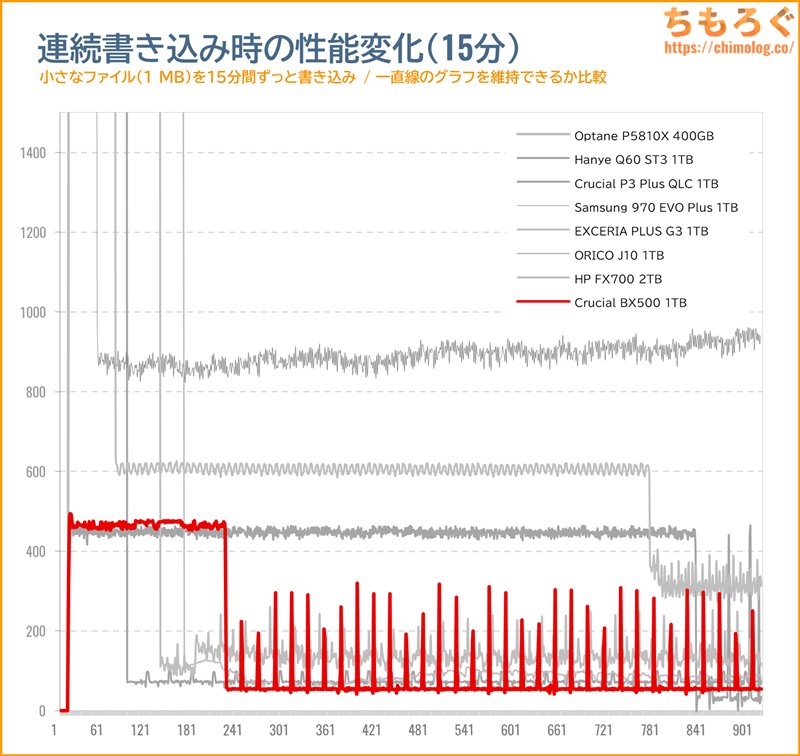

15分間の連続書き込みテスト

1 MBのテストファイルを15分間に渡って、ただひたすら連続して書き込み続ける過酷な検証方法です。

一般向けに販売されているほとんどのSSDは、数分ほど連続して書き込むだけで「素の性能」を明らかにできます。SLCキャッシュの有無やサイズ、キャッシュが切れた後の性能低下などなど。

15分の連続書き込みテストによって、SSDのいろいろな挙動が判明します。

テスト開始から約90 GBまで、平均470 MB/s前後で推移し、pSLCキャッシュが枯渇するとQLC NANDとの混合モードに切り替わり、平均55 MB/sへ鈍化します。

| キャッシュ構造 | 平均書込速度 (Average) |

|---|---|

| 1段階 pSLCキャッシュ | 463 MB/s |

| 2段階 pSLC + QLC | 52 MB/s |

| 3段階 QLCネイティブ | 16 MB/s |

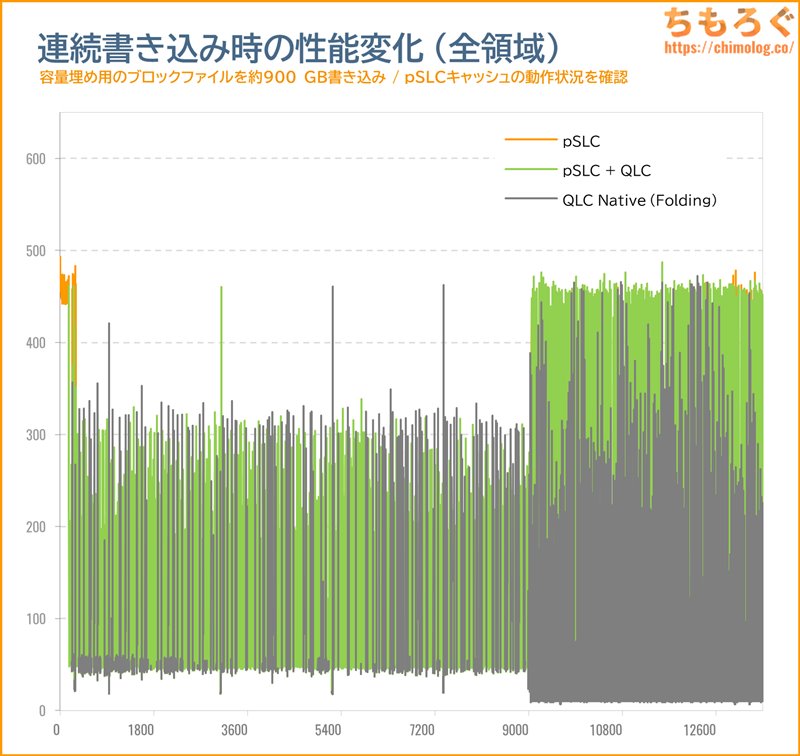

ブロックファイルを約900 GB書き込んで、キャッシュ構造をさらに深堀りします。

pSLCキャッシュによる平均460 MB/s近い高速モードから始まり、約80~90 GBほど書き込んだあたりで混合モード(pSLC + QLC)に移行します。

Crucial BX500の興味深いユニークな挙動が、その混合モードの広大さです。あまりにも混合モードが長く持続するせいで、平均50 MB/s台がQLC NANDの底だと勘違いします。

実際はテスト終盤を見てのとおり、平均16 MB/sが本当の底です。もはや激安SDカードの領域です。

(空き容量:100%時)

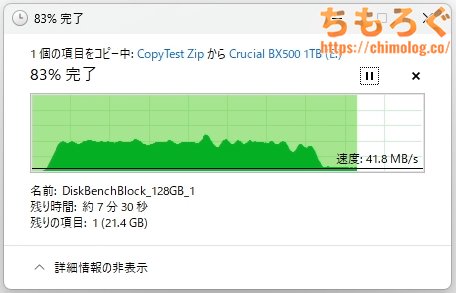

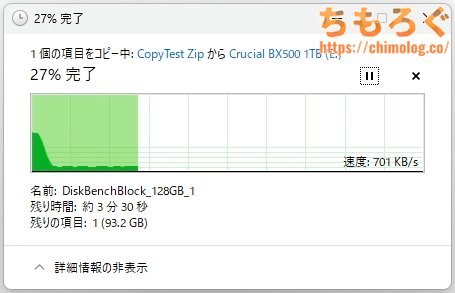

実際のファイルコピーで、pSLCキャッシュの挙動をチェック。

pSLCキャッシュの再展開はやや遅いです。QLC NANDへの畳み込み(フォールディング)にどうしても時間がかかるため、空き容量があっても再展開が遅れます。

一度キャッシュを展開できれば平均460 MB/s程度です。約80~90 GBくらいで切れて、平均50 MB/s台まで落ち込みます。

(空き容量:10%時)

空き容量10%は覚悟が必要です。pSLCキャッシュはせいぜい30 GB程度しか持続せず、いったん切れると1 MB/s未満まで落ちるシーンも。

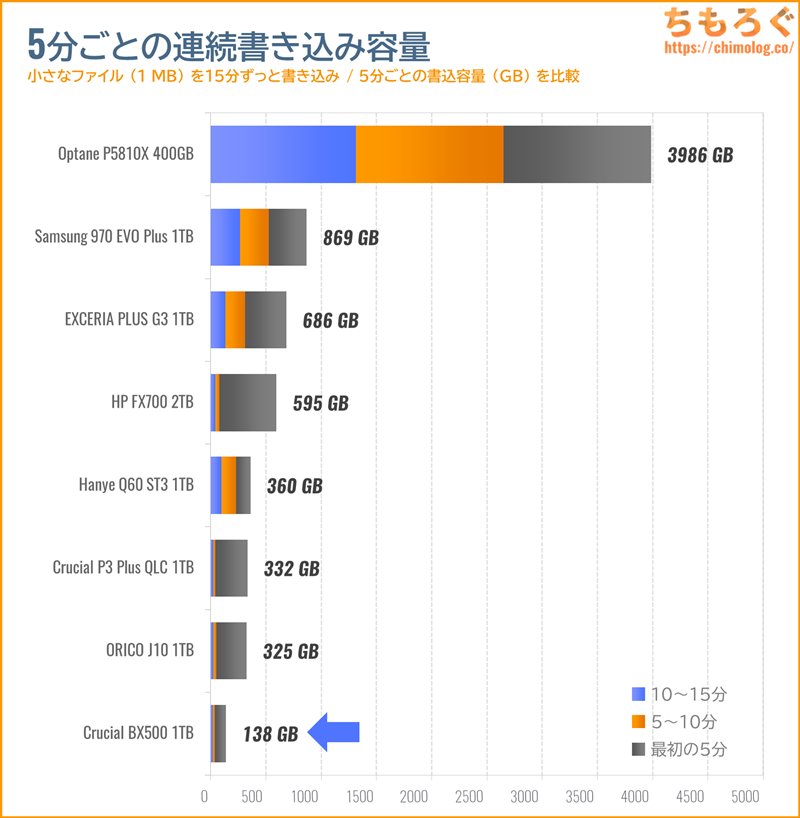

時間あたりの書き込み量を比較したグラフです。

Crucial BX500 1TBは15分で約138 GBを書き込みます。格安中華に大敗を喫し、Crucial P3 Plusの3分の1にとどまります。

SSDの動作温度をテスト

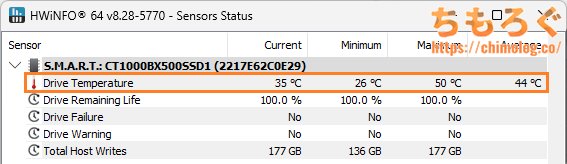

高負荷時のセンサー温度

- ドライブ温度:SSDコントローラの温度

- ドライブ温度2:なし

- ドライブ温度3:なし

モニターソフト「HWiNFO」で表示できる温度センサーは1つだけです。サーモグラフィカメラで確認した限り、おそらくSSDコントローラの温度を表示してます。

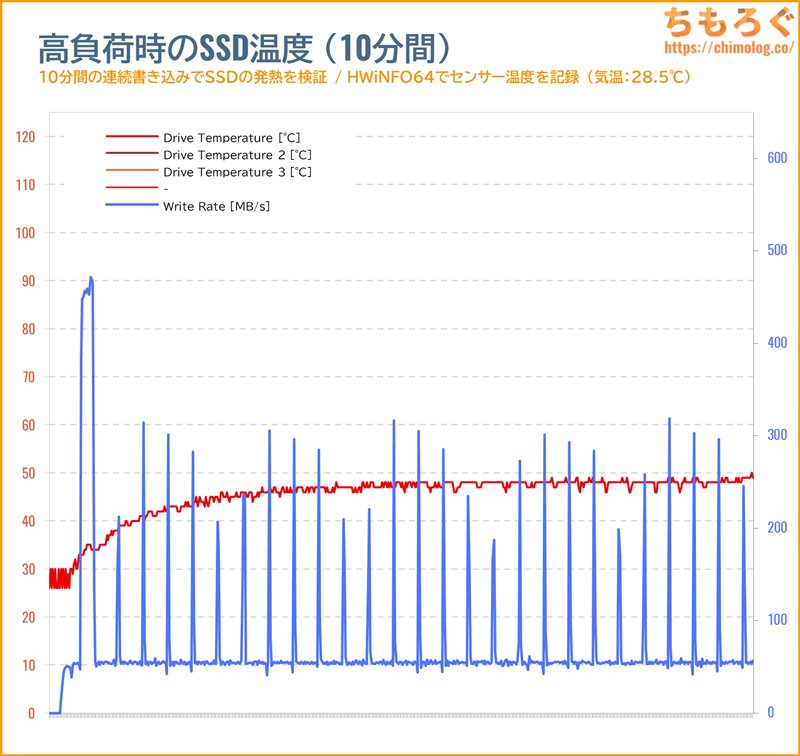

(容量1 TBモデル)

ケースファンによるエアフローを一切与えない環境で、SSDが激しく発熱しやすい「連続書き込みテスト」を10分間実行しました。

テスト開始から急速に温度が上昇し続け、センサー読みで50℃まで上昇します。

サーマルスロットリングらしい症状も見られず、安定した動作です。性能が遅い分だけ、発熱(消費電力)も少なく、結果的にサーマルスロットリングと無縁な状況が生まれます。

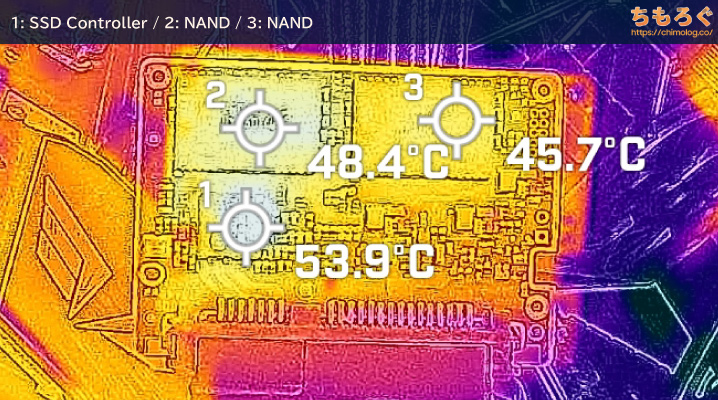

サーモグラフィーで表面温度を確認

テスト開始から約8~9分経過したあたりで、サーモグラフィーカメラを使ってSSDの表面温度を撮影します。

- SSDコントローラ(左):54 ~ 55℃

- NANDメモリ(中央):48 ~ 49℃

- NANDメモリ(右):45 ~ 46℃

SSDコントローラの表面温度は、HWiNFOが表示するセンサー読みから2~3℃だけズレてます。実際の温度よりもわずかに低い温度を表示するセンサー仕様です。

高めにズレている方が好ましいものの、50℃台の温度はまったく気にする必要がない極めて低い温度です。

まとめ:SATA SSDに競争のない市場を学ぶ

(こんなのでも売れるほど競争がない市場)

「Crucial BX500」のデメリットと弱点

- QLC NAND採用(記載なし)

- 遅いシーケンシャル性能(0.5 GB/s)

- DRAMキャッシュなし(HMBなし)

- ランダムアクセス性能が遅い

- ゲームロード時間も遅い

- 絶望的な素の書き込み性能

- 空き容量による性能低下あり

- pSLCキャッシュが全回復しづらい

- 価格設定が高い

- コスパも良くない

- 3年保証

「Crucial BX500」のメリットと強み

- 高負荷時でも温度がとても低い

- サーマルスロットリングしづらい

- 十分な耐久性(360 ~ 1000 TBW)

- 大容量モデルあり(最大4 TB)

- SATA規格だから増設しやすい

「Crucial BX500」は、Amazonと価格コムどちらも売れ筋No.1常連のロングセラーSATA SSDです。

残念ながら、なぜロングセラーに居続けるのか理解が難しい悲惨な性能の持ち主でした。以前レビューした「Hanye Q60」を総合的に下回ります。

定価も高いうえ、メーカー保証も3年のみ。

それでもBX500は売れ続けます。傑作だったSamsung 870 EVOは値上げし過ぎて競争にならず、DRAM搭載モデルのMX500は終売済み。

格安中華SATA SSDが一応の代替案ですが、時期によって中身があまりにもコロコロ変わるせいで、同じ性能を期待できないデメリットが痛いです。

結局、他にマトモそうな選択肢がないから、仕方なくBX500が売れ続けてる現状です。

以上「Crucial BX500(2025)レビュー:酷い性能でも競争がなければ売れるSATA SSD市場」でした。

「Crucial BX500」を入手する

レビュー時点の価格は1 TBモデルが約9000円、2 TBモデルが約1.6万円です。

「Crucial BX500」の代替案

BX500より安くて高性能な代替案が「Hanye Q60」です。最大330 GBもの巨大なpSLCキャッシュ制御で、意外と快適な性能を維持できます。

旧世代の遺物のようなTLC NANDでも、QLC NANDより底がマシです。

おすすめなSSDを解説

NVMe SSDのおすすめレビュー記事

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

ゲームのロードが遅いのは致命的

最早普通のM.2SSDを1000円くらいで売っている変換基盤を通してSATA SSDとして運用したほうが遥かに快適に使えるのではないでしょうか…?大容量モデルは特に。もし余裕があれば一度検討していただけたら幸いです。

NVMeからSATAへの変換はできません。

巷でよく見かけるM.2変換基板はM.2 SATAを2.5インチSATAに変換しているだけです。

乱暴な表現だとM.2や2.5インチが形状、NVMeやSATAが通信プロトコルを表します。通信プロトコルが変わる場合には基本的に変換チップが必要ですが

寡聞にしてNVMe からSATAへの変換チップは存じ上げません。

M.2 SATAの存在を完全に忘れてました…

調べてみたら確かにPCIeとSATAを変換するには専用のブリッジコントローラが必要になりますが、コントローラを量産しているメーカーはほぼ存在せず、市販製品もなさそうです。

代替案はUSB接続のNVMeケースを使うこと…でしょうか。趣旨が変わってしまいますが。

SATA SSDの未来は暗そう。

古いノートPCリノベ需要も一回りして困る人ももういないでしょう

win10と共に消えるのみ

暗いもクソもとっくに死んでるんだが

横から失礼します

できる製品がないのはそうでしょうけどやろうと思えば作ること自体は可能だとは思います

まぁやる意味は少なすぎてやるところはないでしょうが

コントローラーがないのでやろうと思えばの難易度が高すぎますね

それができるならSSD本体を自作したほうが早いかもです

NVMe SSD (コントローラ+NAND)より+NVMe →SATA変換チップより

SATA SSD(コントローラ+NAND)の方がどうやっても安くなるので

実質的にNVMe からSATAへの変換はできなそうですね

これなら中古でMX500、850evo、860evoを買う方がマシですね

SATAのSSD比較を期待して読み始めたら、M.2 SSDとの比較をされていて欲しい情報が読み取りづらかったです。

一般的にはM.2との比較需要があるんですね。

SATA SSDなんてまともに売ってないと思います

めちゃ同意

NVMeに負けるなんて当たり前過ぎて

自分、どこを読めばいいのか分からなくなっちゃいました

例えるなら電動自転車のレビュー見に来たら

バイクに比べてこんなにスピードが遅いんです!走行距離も云々……

みたいな記事をくらった気分

2.5インチSATASSDにヒートシンク云々は不必要では?

SATA SSDなんてそれしか選択肢がないから使う程度の物なのに、nvmeのSSDと比較してる時点で正直どうなの?としか

確かに比較製品全部NVMeは「ん??」ってなった

SATA SSDはM.2スロットがもう無い需要が多いだろうから(増設できる拡張カードもあるけど)NVMe SSDで完全に代替できるものではないからな

前世代機って感じですな

競合いないから未だに出荷してるって感じなのかな

償却も終わってそうだし

レビューお疲れ様です

ですがせっかくMX500や870 EVOの貴重な検証レビューをお持ちなのに、

比較対象がほぼNVMeなので、こき下ろす様な感じになっていて少し残念でした。

実際MX500や870 EVOのレビューと比較するとBX500が勝っている部分もあり、

QLCや積層が進んだNANDの特性がわかりとても興味深かったです。

自分的にはSATAが故障した時のリプレースには十分ありかなぁと思いましたが、

残量10%時の遅さには衝撃を受けました。

Crucial MX500レビュー:性能コスパの悪化でSATA SSDの時代が終わりつつある

https://chimolog.co/bto-ssd-mx500-1tb/

Samsung 870 EVOをレビュー:SATA SSD最強の座を3年ぶりに更新

https://chimolog.co/bto-ssd-870-evo/

NASがSATASSDなので、地味にこの検証は助かる

しかし本当にDRAMキャッシュ無いと酷いな…

2年で壊れたBX500(2TB)がちょうど本日修理から戻ってきました。

※ディスク使用容量が25%を超えるとwrite10MB/S・read40MB/S以下 になる症状。

壊れたのが保証期間内で良かった…

M.2SSDより消耗気にならずHDDより早い。

ダウンロードデータ先にするのにもってこい。

EVOやMX系いくつか手放してしまったが、今となってはもったいなかった。

いまだにPS4proに入れてたMXは健在。

いい加減別のフォーマットの製品と比較する無意味さに気づいてほしいですね。

その比較してるM.2 NVMeSSDはSATAケーブルが刺さるんですか?

これはほんとにそう。使用場面が異なるものを比較することには何の意味もない。SATAにはSATAの、USBにはUSBの、M.2 NVMeにはM.2 NVMeの使いどころがあるってことをわきまえることは、大前提だと思う。

この記事は、たとえばノーパソユーザーに、3.5インチHDDの方がコスパも性能もよくてお薦めで、2.5インチHDDはゴミですって言っているのと同じような内容に成り下がっている。SATASSDを買う人は、そもそもM.2 NVMeが使えない何らかの事情を抱えている人たちが圧倒的多数なんだから。選択肢に入ってないものを比較されても、だから何と。

この記事の比較に意味があるのは、SATAとM.2 NVMeが両方搭載されたマザーボードを使っているとかの、特殊な環境においてのみだよね。

SATAとM.2 NVMeが両方搭載されたマザーボードが特殊な環境とか言われても困るが・・・

> 特殊な環境とか言われても困る

申し訳ない。認識が歪んでいた。それはそう。別に特殊な環境ってわけじゃない。

特殊なのは、本記事のベンチマークテストで行われている「SATASSDでAdobe系ソフトやらゲームやらを動かす」という使用場面の想定の方だったし、そう書くべきだった。

訂正の上で再度指摘させて頂くけど、M.2NVMeに空きがあるのに、ゲームや動画の編集用途でわざわざSATAにSSD繋げる人は少ないと思う。SATAの転送速度を考えれば、これはM.2NVMeに空きがなくなったときなんかに、データ倉庫として使われるのが一般的なのであって、その最重要指標は容量単価じゃないかな。でもって、この用途だとSATASSDの対抗馬はむしろHDDだよ。(あとは、長時間動画撮影する一眼カメラの外付け記録媒体としては、時間あたりのデータがほぼ一定で最低速の落ち込みだけを気にすればいいから、発熱の少ないSATASSDが喜ばれることも結構あったりする。あの業界は未だにコンパクトフラッシュとSDカードが主要記録媒体だからね)

少なくとも、M.2NVMe用のSSDとSATASSDとでは、規格も使用目的も違うから、M.2NVMeの使用目的に沿ってのベンチマーク比較に意味はないってことを言いたいだけ。データ倉庫としてであっても、M.2NVMe用SSDを外付け運用した方がいいって考え方には一理ある気もするけど、SSDって電流停止が長期にわたるとデータが消失するリスクがあるから、外付け倉庫には向いてないと思うんだよね。

むしろ一般的な環境だよね

普通に考えてOptaneを比較対象に入れるのはグラフが読みにくくなるだけだと思うんですけど、意味ありますかね?

キオクシアの故障報告が目立つのは国産ということでリテラシー低めのユーザーの割合が増えるからでは

「取り付けたのに認識しないので返品した」

「ホーマットってナニ?」

あるある

トランセンドの230Sがわざわざスペック表にDRAM搭載表記してくれて法人向けも扱ってるから末長く供給してくれると思ってるけど、やっぱりそれも870EVOと価格帯被っててある程度信頼性があると高くなってしまうのかという悲しい現在。まぁ流石に今使う用途だとどれも十分なんですけども。

私もキオクシアのSATAは複数使っていますが、別に故障はしてませんね。

QLCで性能が悪くても、Micronブランドで売れて”しまっている”ような気がします

「他にマトモ」でキオクシアのSATAがなく不思議でしたが故障率が理由なんですね

(それに加え2TBがないこともでしょうか)

しかし調査と考証を重ねていた普段のやかもちさんらしくない言振りのような?

コメントが刺々しいのはその影響でしょうかね

M.2が3スロット以上あるならばいいけど

大抵はM.2 NVMeはOS用とアプリ用で2スロが埋まるから、

SATA-SSDに求めるモノは「HDDより高速程度の手近な倉庫」なので

…という視点からしても、SATA-SSDに力を入れるメーカーってそんなにないよな

ガチのデータ倉庫として使うならば外部NASやクラウドになるだろうし

SATA-HDDをPCに組み込むと起動速度が遅くなるからあんまりやりたくないし

そのNASにSSDTierを作るからSATASSDの記事を読みに来てんのに、刺さりもしないNVMeSSDなんかと比較されても情報としての価値は皆無ですね。

NVMeと比べてどんなもんなのって比較するのは必要でしょうけど最低限でいいかなと

代替できるなんて誰も思ってませんしそもそも用途が違いますからね

お二人に同意。

比較は用途が同じもの同士でやるものであって、想定されている使用目的が異なるけど中味が同じってだけのものを比べても意味がない。道具は目的があって使われる手段であって、手段が先にあって目的が決まるわけじゃないからね。

こういう比較をするくらいなら、USBメモリと外付けSSDとか、SATASSDと2.5インチHDDを比較した方が、よほど意味があると思う。

↑で書いた謎にNVMeと比較していること以外にも

pcへの取り付けでM.2用の説明そのままだったり

NVMe用のDirectStorageがなぜか比較に入ってたり

簡易量産記事臭がとても残念です……

BX500をPS4内蔵ストレージとして使ったことがありますが、ゲーム中のセーブで長時間待たされてひどいものでした。

USB接続でPS4ゲームインストール用ならまだ使えます。(インストールに長時間掛かりますが)

割引と選択肢のなさで、1TBと4TB持ってたりします。

この前AmazonセールでSP002TBSS3A58A25を1TBと4TB買ってみましたが

BX500よりちょっとマシかなって感じでした。

書き込み性能を重視したい自分としては、腐ってもTLCですかね。

WDの新しいのはQLCだったりするので、やはりコントローラ次第なのですかね。

SATAのSSDなんてこんなものだろ。

しかも最初に名前出したEVO870やキオクシアの格安モデルとは比較してないし。

昨今の記事の劣化は外注に投げてんの?

コロナが始まった頃、RAID用にBX500(2TB)を2個買ったけど、

同じくらいの価格で買ったSSDと比べて、

2個ともWriteで他のSSDの足を引っ張るので早々に売った覚えがある。

懐かしい…と、思ったらまだ販売しているのか…

SATA SSDはDirectStorage に対応してないのに比較するの可哀想

SATA SSDのレビュー記事で比較対象がNVMeですか…何かBX500を下げる理由がある訳ではないでしょう?どうしちゃったんですかやかもちさん。

SSDの比較レビュー自体は本来ならとても参考になるのですが、今回の様にSATAとSATAで比較してくださらない記事は残念ながらあまり参考にできませんね。

レビュー記事の批判コメントが多いけどBX500は単に性能が良くないから、これでいいと思うわ

そりゃNVMeと比較すりゃこうなるわなってレビューだな

まずはしっかり検証を重ねたレビューお疲れさまでした。ベンチ結果や実測値を提示してくれたおかげで、なぜか売れているBX500の性能の実態がよくわかりました。

一方で、読者の多くが指摘している通り「比較対象」がNVMe寄りなのはややミスマッチに感じました。

SATAは規格上の上限や設置・運用の前提がNVMeと異なるため、

用途(NASや2.5インチベイ追加、旧世代ノートのリプレース等)を想定したSATA同士やHDDとの比較を当記事の読者は望んでいたと思います。

今後のレビューも期待しています。

勝手に読者の代表面しないでください・・・

多くの読者はNVMeの代用になり得るかを知りたがっていたので、今回の比較は有意義でした!

検証ありがとうございました!

> 多くの読者はNVMeの代用になり得るかを知りたがっていたので

いや、あなたの方こそ勝手に読者の代表ヅラしないで下さい。普通のユーザーなら、SATAがNVMeの代用にならないことなど知ってますよ。SATAの転送上限は600MB/sで、NVMeはPCIe4.0世代ですらその10倍以上(7000MB/s/)あるんだから。(最新のPCIe5.0世代なら16000MB/sね)

だからこそ、用途が別で比較対象にならないという指摘が相次いでいるんでしょ。それはこのコメ欄の荒れっぷりを見ればわかることですし、そのことを指して「読者の多くが指摘している」と表現されている最初のコメントは、別に間違ったことを書いているとは思いません。

あなたの言い分についてこそ、一体いつどこで、どういう書き込みが何件あったのか、お示しして頂けますか?ご自身の意見ではなく「多くの読者」なんて大きい主語を持ち出したからには、それなりの根拠があるんですよね?

過渡期だった頃ならいざ知らず、既にSATA自体が絶滅危惧種になりつつある現在、あなたの書かれている「NVMeの代用になり得るかを知りたがっていた」なんて声を、私は他に拝見したこともないのですけどね。入手性も将来性も性能も、あらゆる面で不利なのに、わざわざ代用する理由なんてないじゃないですか。だからコメ欄には、SATAにはSATAの使いどころ(NASとかノーパソとか)があり、比較はその範囲で行って欲しかったって書き込みがなされているのです。

既に供給すらほとんどされなくなった旧世代の遺物で、最新世代のSSDの代用をしようなんて発想が「多くの読者」の声なんですかね。

一般的な2.5inch SSD-HDDが登場した時点で「SATAでは限界」が語られてましたからね

業界的にはそれ以前からSATAの限界は語られていたので、

NVMe 1.0の策定時期と一般向けの2.5inch SSD-HDDの登場時期がだいたい同じぐらい

オーバーキルやめて差し上げろ

sata のSSDなら

SSHDとか最新のHDD

3TB位のHDDと比べてくれると嬉しいかも。

理由、ゲームのロード5秒しか変わらなければ

べつにHDDでもいいやとなる,

最近のゲームはそもそもHDDを想定しないデザインもちらほら

特定ゲーム以外やらないならありかも

WDのSATA SSDについて存在していないかのように一ミリも触れられてないのがちょっと不思議ですが現行のSA510は2022年生産のロットは地雷ファームウェアで文鎮化してデータが飛んだり2023年以降生産のロットでも1~2年程度で死んだレビューが散見されるから論外という感じなんですかね。

(ちなみにSA510の1TBはBX500より高い1万1000円台)

昨今のSATA SSDはまともな選択肢が無くて自分も困ってます。

KIOXIA:TBWが低い

Micron(BX500):記事の通り

WD(SA510):その辺の中華系SSDより酷く感じる信頼性(※)

※うちの会社で数百台買って1~2年で少なくとも50台以上故障(ファームアプデしていた個体)

KIOXIAのTBWが低いのはNVMeでも同じなので、別に気にしなくていいと思いますよ。

あくまで保証値だから、上回ったら壊れるというわけではないので

SATASSDが技術も市場もオワコンだということをを差し引いても使い物にならんレビューだな

オワコン製品を新製品と比較するって意味では、たとえばRGB D-Sub15ピンのモニターとHDMI接続のモニターを比較して、画質の優劣を語るくらいには意味がないよね。

SATA SSDの検証記事なのに、なんで8割がNVMe SSDが比較のグラフに入ってんだろう? ってなりました。

参考に載せるのは判りますが、SATA SSDの記事なのにこんな対象にNVMe SSD載せる意味って何ですか?

正直グラフ表をいちいち見てるのが億劫でした。

理由は「売ってないから」が正解でしょう

売ってない製品載せるほうが意味ない

アホすぎ。売ってないから比較する意味がないなら、そもそも比較すること自体が意味無いってことも理解できんのか?そして今も売っているSATASSDとの比較してないことはどう説明すんだ?

>>売ってない製品載せるほうが意味ない

この意見は視野が狭すぎる

買い替えを検討している場合は比較する意味があるだろう

コメント欄を見ると今SATA SSD買う層にとっては現在使用中若しくは過去に使ってたSATA SSDとの比較の方が情報価値がありそうだと推測する

検証が役立つかは置いといて共感はあるかもしんない

個人的にはSATA SSDはまだ役目終えてなくて

以前買う機会があったんだけど、時間の止まった支配的な市場(しかも一定の需要があって売れ続けてる)ってほんとにつまらんのよ

俺はただの消費者だからまだマシで、こういうのはgeekであればあるほど舌打ちレベルのつまらなさだと思う

> 売ってない製品載せるほうが意味ない

そのロジックだと、Intel OptaneもSamsung 983 ZETも載せる意味がないですね。

極端な話電動アシスト自転車のレビュー知りたいのに

バイクと比較してこんなに劣ります!

って延々話されても役に立たないんですよね

バイクが諸々の理由で使えないから自転車探してる訳なので

まだHPのS750のほうがマシかも

SM2259XAのDRAMレスで176層TLCだし

現行でまだ売ってるSPとかWDとかのSATASSD中で「どれがいいか」みたいな比較期待してたけど、これちょっと最近の記事の中でも酷くない…?

なんの音沙汰もないのかこれ。SataSSD群で比較しなおしてるくれているのなら、全力で応援するんだけども

それがないなら消してもいいくらい過去屈指でひどい記事だ。もはやネガキャンかと

「競争が無ければ酷くても売れる」じゃなくて「大衆が望むSSDはだいたいこんなんでいい」という需要の表れだと思うのだが

大衆が望むSSD→✕

大衆が望むSataSSD→◯

投稿後訂正スミマセン

> もはやネガキャンかと

現在市場に出回っているSATASSDへの不満が感じ取れる記事ですよね。最低でもMX500や870EVOクラスの製品を提供しつづけてくれないと納得できないってことなんでしょう。

個人的には、SATASSDなんてもはやスケールメリットの望めない過去の遺物だから、値段が高くなるのも性能が落ちてしまうのも仕方ないし、作ってくれているだけでもありがたいと思ってます。NVMeSSDが全盛のこの時代に、SATASSDの生産体制を維持するのは、それだけでメーカーにとっては負担でしょうからね。

昔できていたことは今でもできて当たり前・・・ではないんですよ。この記事はそこを踏まえていない気がします。デジタルカメラ全盛のこの時代に、今でも細々と生産されているフィルムカメラを引っ張り出してきて、「今時のデジカメに及びもしない」とか言っているような感じかな。生産体制の移り変わりを考えたら、当然すぎる結果なのにね。それでも生産が続いているのは、一定の需要があるからに他なりません。

そんな時代性や需要を無視した比較をやってしまえば、ネガキャンと言われるのもわかります。メーカーはもう、SATASSDに全力投球できる体制じゃなくなっちゃっているってことを、ちゃんと踏まえて評価しないといけません。ご指摘のようにSATASSD同士で比較するなら、時代や需要の変遷を明らかにするって意義は確実にあると思います。(私もその記事は読んでみたいです)

意見あざす。でも自分のはそこまで深い意図がある意見ではないです

自分はOS用とゲーム用でM2を2枚積んでて、データの保存用は全てSataSSD使ってます

なんで保存用もM2にしないのか、っていうのは素直に「バックアップストレージとしてSataよりコスパが悪いから」です。M2の性能をSataに求めてません。読み書きが桁違いに遅かろうが、値段が安くてHDDより早くて、かつ(精神的に)壊れにくければなんでもいいです

こういう自分みたいなユーザーが買い求める選択肢として、こういった商品はまだ有用では?と思いました

またこの記事で「人気のSataSSDは、同じ土壌で他製品と比較するとどうなのか?」と期待して見に来た方が大半なのは、コメントを見ての通りです

~~現在市場に出回っているSATASSDへの不満が感じ取れる記事。最低でもMX500や870EVOクラスの製品を提供しつづけてくれないと納得できない~~

そうでしょうか。これはSataSSDをシステムの主幹に据えている人向けの意見だと思いますが、どれだけ高性能なSataと比較されても、いずれもM2の足元にも及びません

だからこそ、もはや主流ではないSSDに求められている用途を俯瞰した上で、同じ規格の商品群を比較してほしかった、とコメントした次第です

ご丁寧にありがとうございます。SATASSDがバックアップストレージとしてポジションを得ているというお考えはその通りだと思いますし、コストを勘案してそういう用途で使い続けていらっしゃる方は多いと思います。実際、そういう書き込みも多いですからね。

ただ一点だけ、話が食い違っている気がしたので、そちらについて。

> 最低でもMX500や870EVOクラスの製品を提供しつづけてくれないと納得できない

これ、私の意見ではなく、記事を作成されたやかもち氏がそう考えていらっしゃる気配があるという話です。そのことは記事の出だしが以下で始まることから読み取っています。

> サムスンの傑作「870 EVO」は価格が高すぎてコスパがオワコン、Micronの安牌モデル「MX500」は終売

こいつらが昔の価格で出回ってくれていれば、そんなに文句言うこともない(使いどころはある)んだけどなぁという感覚が滲み出ている一文に見えました。当時はまともな製品がまともな価格で手に入ったのに、今では当時よりも性能の劣る製品が、高い価格で販売されていることへの不満がおありなのかなと。

やかもち氏が、870EVOやMX500であれば現在でもシステムの主幹に据えて通用すると考えていらっしゃることは、さすがにないと思いたいのですが、どうなんでしょう。言われてみると確かに、ベンチマークの内容はシステム主幹用途だのゲーム用途だの動画編集用途だのなんですよね。(そして盛大に「用途が違う」「NVMeと比較しても意味がない」とつっこまれていることも、ご指摘の通りです)

ですので、私個人としては(システム主幹用途で見た場合)

> どれだけ高性能なSataと比較されても、いずれもM2の足元にも及びません

こちらのご意見に全面的に同意します。

そもそもNVMeSSDの耐久性は実際にどんなもん?二年くらい前から使い始めたから分からんのだが。耐久性が実際に高ければ、SATASSDを今更使う必要は無いんだが。EVO870のレビューとか長年使ってるとか評判はいいな。まあしかし、X870は帯域の競合でスロットが実質ひとつふさがるのが大量にデータぶち込むには痛いな。

接続方法というより素材の方が違うですよ。今時のSATAのNANDは選別落ちばっかりだから耐久性がだめだめ

「耐久性~~~~」わからんです。OS用が1枚、ゲーム&編集で1枚がマザボ挿しっぱですが、未だにどちらもぶっ壊れたことなくて

Sataは過去3台くらい突然死したことあります(寿命ではなく、ケースの接触不具合が原因っぽかった?)

それでも、M2SSDよりは安いし、HDDよりは(精神的に)壊れにくいし、管理が楽だし、値下がりしない限りは未だにSata頼りになりそうです

だからSataSSDの比較記事を期待したんですけどねぇ

手持ちのMX200はまだ生きてるし、WDのHDDも8年以上使ってるな。あまり使ってない東芝の古いSATASSDがMLCの筈なんだが、某FDの悪評ついてるNVMeSSD並に劣化が早い。あくまでCrystalDiskInfo上の数値だが。デフラグと最適化で負荷かけてやればすぐに数値の差は出る。

SATA SSDだけベンチマークを変えると比較の意味がなくなるためこのようにしたとは思いますが、グラフは正直みづらいです。 Optane、PCI-E5.0のSSD2つくらい、4.0のSSDを2〜3つ、3.0のSSDを1〜2つくらい、SATA-SSD3つくらい、HDD2〜3つ、のほうが見やすいと思います。現状のグラフでは自転車と大型二輪を比べているようなもので、あまり参考になりません。グラフの変更だけでも検討していただけるとありがたいです。

6~7年前の時点で売られていたPCですらSSDは99%がM.2 SSDだっただろうに、コメント欄にSATA SSDとの比較じゃなきゃ意味無いなどと言っている人が多くて心底驚いている。

SATAの方が信頼性とコスパが~というまるで現実を知っていないような声もあるし、一体いつの時代でハードも知識も止まっているのだ…

最新知識さんは一回JTCで情シスやってみてな

極論で判りやすく例えると

『猿』最強大会を期待して記事開いたら「はい猿の遠投よりも人間の重火器の方が強いですね!うーん猿は酷い性能だね!」って内容だった

勘違いも甚だしい。記事そのものの意義を否定しにきたんか?

M2の情報がほしいならそっち行って、どうぞ

具体性が無さすぎる返信で何が言いたいのかさっぱりわからない。

まあまあ。特定の物事に執着して熱くなるのも人間には必要さね。情熱や欲がなきゃ推進する力が無くなっちまうしな。それをどう実行するかは人それぞれだけど、意見や要望は言ってもいいんだよ。それでお互い協力出来るかは価値観によるけどな。SATASSDは容量小さいのは千円台からあるみたいだし、統計が分からないなら信頼性は経験値に基づくしかないね。

6~7年前の時点で売られていたPCですら~~~

→じゃあこのSata商品を紹介する記事として、どんな内容が検証として適切だったか教えてくれ。もっと言うならM2製品とSata製品を比較する意味をよ

そんな意味ありませんよって、コメントで一番言われてることだが?お前この記事に何期待して見に来たんだよ

SATAの方が信頼性とコスパが~というまるで現実を知っていない~~~

→事実だ、日本語読めんのか。M2よりSataのが安いって言ってんだろ。信頼性もHDDと比較して精神的に、って言ってんだろ

ちゃんと「時代はとっくにM2だけど自分はまだSataが選択肢にある」って個人的に合理的な理由があるんだよ。その上で「じゃあSata商品の記事なら、比較が気になるな」って見に来たんだよ

具体的に言われなきゃ自分のコメントと記事のどこに批判くらってるかも解んねぇならコメントすんなよな

ついでに根拠の無い憶測をしますが…Hanya以外のSATA SSDとの比較が無いのはおそらく直近で買ったそれ以外のSATA SSDを手放していて、今のレビュー基準での計測結果が無いのでしょう。過去にASRockのnovaマザーボードをすこぶる気に入っていた等々の傾向からかなりそれっぽく見えます。

随分感情的になられているようなのでまずは落ち着いてください。

そもそもこの記事のどこに「他のSATA SSDと比較します」なんて書いてありますか?あるのはただ「比較レビューします」というそれ以上でもそれ以下でもない文だけです。あなたは勝手に書いてもないことを期待して勝手に落胆して、それで暴れている、違いますか?

M.2とSATAのSSDを比較する意味は十分あります。マザーボードのM.2 SSDがすべて埋まっているけどさらにストレージ容量を増やしたいという状況で、容量の大きいM.2 SSDに換装するのではなく、SATA SSDを買い足すのはどうなんだろうという疑問に応える場合です。特にBTO向けのマザーではM.2スロットがコストカットで少ないことがほとんどですから、M.2を足せないという状態は起こります。

そしてM.2よりSATAの方が安いという根拠はどこにありますでしょうか?私は残念ながら見つけられませんでした。1TBのSSDを調べるとCrucial P310がBX500と数十円差でほぼ同じ実売価格のようです。「Amazonにて容量1 TBモデルを購入しました。約9000円です。スペックの割に価格が高すぎて~」という記述なら記事中にあります。信頼性の話に関しては精神論のようなのでスルーさせていただきます。

常識的に考えてここでのM.2はNVMe SSDのことを指してるだろう

必死に揚げ足を取って口を開けば障害者差別、どっちがどっちなんだか…

長文で必死になってるけど池沼か?

性能が酷いのに売れるガーとわめいてるのに

その比較対象がSATAじゃ無くてNvneというのが突っ込まれてるって理解できないあほ。

つか、M.2っての端子の規格であってSSDの規格じゃない。

つまりM.2のSATAもある。

そんなことも知らずに必死になる知的障害者。

記事を見にきた多くの人が同じように期待してたのは明白じゃないですかね…

NASにSSDを積もうと思って(より正確には、やむをえずNASで動かす仮想マシンのストレージ推奨がSSDだったので)見にきました。

昨今デスクトップPC向けにSATAを使う人がどのくらいか存じませんが(実はまだNASユーザより多いのでしょうか?)、NASでSATAしか選択肢がない身としては、やっぱり NVMe と比較されても……とは思ってしまいます。

でも検証自体は参考になりました。ありがとうございます。

底打ちしたときのパフォーマンスが HDD 未満というのは想像もしていなかったので、その点では予期せぬものではあれど3.5″ HDDと比較してもらえて実際助かります。

SSD値上げの話も聞こえてくるのでたぶん買うなら今だけど、どうするかな……

そもそもHDDがめちゃ進化してるのよ

安定して200Mbps出る

NVMeとSATAで比較してる時点でゴミ記事

せめて過去のSATASSDのデータ引用しろ

ちもろぐがキチガイなのは、

「サムスンの傑作「870 EVO」は価格が高すぎてコスパがオワコン、Micronの安牌モデル「MX500」は終売、キオクシアの激安品は故障報告が目立つ・・・。」

と最初に言ってること。

他製品を一切比較すらせずBX500だけ筋違いのレビューして性能低いのにうれるガーと結論づけてること。

この製品が売れる理由、つまり自分が言った他が高いとか売ってないとか壊れやすいと言うことを完全に無視している。

つか今までは性能低くてオワコンガーとか最悪ガーなど言わなかった。

一方で誰も知らない無名メーカーの糞製品を必死に擁護しまくる。

悪質なステマサイトに成り下がったな。

批判的なコメント多い記事は蓋をするように一切コメント欄に現れないのも

ちもろぐ生態のポイントです

BX500がオワコン呼ばわりはわかったけど、なんでサムソンとキオクシアのことを話して、WDが選択肢に含まれていないのか理解できない。

SA510もゴミだからですよ

SSDを選ぶにあたって、価格面を含めてNVMeよりSATA3.0が劣ってるのは

ベンチせずとも大体の人は理解していて、それでもSATA3.0+2.5inchを

必要としているユーザーはそれなりにいるからベンチ記事を見に来る訳です。

極端に言うならレーシングカーと一般車を比べて一般車は速くないって

言われても「そりゃそうでしょ」だし、レーシングカーよりコスパが悪い!って

言われても「その値段でしか売ってないんだからしょうがないでしょ」です。

それでも「レーシングカーはいらないから一般車買いたい」なのです。

「一般車の中で良いものを選びたい」人に向けてレビューして欲しいです。

それでもBX500が悪いのは理解ったので、BX500と同じクラスの

久々にモデルチェンジしたWD Green T5G0AとT2G0Aの新旧比較とか

Verbatim Vi550とかApacer AS350XとかAGI AI238とかAcer RE100みたいな

SATA3.0+2.5inch SSDの比較ベンチレビューとかお願いします。

MicronがMX500を終売したのが諸悪の根源な気がするがSATA2.5だけのベンチは見たい

よくもまぁこんな1個人の検証記事にケチつける暇人がこれだけいたもんだ

ヨイショ記事には頻繁に顔出す癖に批判が集まると全くコメント欄に顔出さないよなここの管理人

メンタル豆腐かよ

NASの為のSSD探しててこの記事に行きついたけど、コメ欄燃え上がっててワロタw

ちょっとライン越えしてるコメント散見されるけど削除したりコメント欄閉鎖したりしてないだけここの管理人は良心的だと思うw

最近買いましたがまじでゴミですねこれ

50MB/sでダウンロードするだけで定期的に応答時間が数秒になって書き込み速度がガクッ落ちてゲーム用途ではとても使い物にならないレベル

かといってシステムドライブにすると上記と同じ現象が起きるとプチフリが頻発してこれも使い物になりません。

私が当たりを引いただけかもしれませんが、買ってはダメですねこれはw

おおう、このレビュー記事をBX500買って「なんか変だな?」と思った翌日に知って吐きそう。ありがとうございます。異常に安いとは思いましたが、、、サブ機とはいえ罰ゲームすぎる。

Crucialブランド廃止。

13年前にMLCの480GBのSSDを2万円だして買った。(うろ覚え)

1年半に32GB×2のDDR5メモリも買った。

個人的には信頼性のあるコスパミドルスペックのブランドのイメージ。

このSSDは酷いようですな。

Crucial終了の報を見て、ここのことを思い出しました…

MX500の終息、本機の体たらく…すべて伏線だったのでしょうか?

MX500は今もお世話になっているので悲しいです…