グラフィックボードの2枚挿しと言えば、やはりNVIDIAの「SLI」技術が特に有名だと思います。そこで実際にグラボを2枚用意して、NVIDIA SLIを有効化するとどれくらい性能が伸びるのかを検証してみたい。

あと、SLIの設定方法や事前に注意するべき点についても解説します。

「NVIDIA SLI」を使える前提条件

AMDのCrossFireと比較すると、SLIを使うために必要な条件は大幅に厳しくなるので、単にグラボを2枚用意すれば良いわけではない点に十分注意する必要がある。

- マザーボードが「NVIDIA SLI」に対応していること

- 「SLI Bridge」を用意すること

- グラフィックボードにブリッジ用コネクタがあること

- 全く同じGPUチップが搭載されていること

以上、4つの条件が揃って初めてSLIが使えます。導入コストはCrossFireよりずっと高価になってしまうけれど、期待できる効果もそれなりに大きい。

SLI対応のマザーボード

基本的にハイエンドなチップセットを搭載するマザーボードなら「SLI」に対応していますが、廉価なマザーボードでは省かれている傾向があるので要注意。

実際に筆者は引っかかった。「Z370」搭載ならてっきりSLIに対応しているものと思っていたが、安価なASRock Z370 Pro4はSLIをサポートしていなかった。

「オカシイなぁ、どう頑張ってもSLIの設定が出ないぞ…。」と、ふとマザーボードを見てみると、ASRock Z370 Pro4はSLIをサポートしてないんだった。凡ミス乙。素直にGigabyte Ultra Gamingに取り替えます。 pic.twitter.com/Eheio6Aplh

— やかもち@ちもろぐ (@Yacamochi_db) 2018年8月31日

結局、メインマシンに搭載していたGigabyte Z370 AORUS Ultra Gamingに交換することで事なきを得たが、各社マザーボードのスペック表をもっと確認するべきでしたね。

筆者が今回のSLIテスト用に使っているマザーボードです。ただ、最近はASRock Z370 Extreme 4が非常にこなれた価格まで下がったので、今から買うならそちらをオススメする。

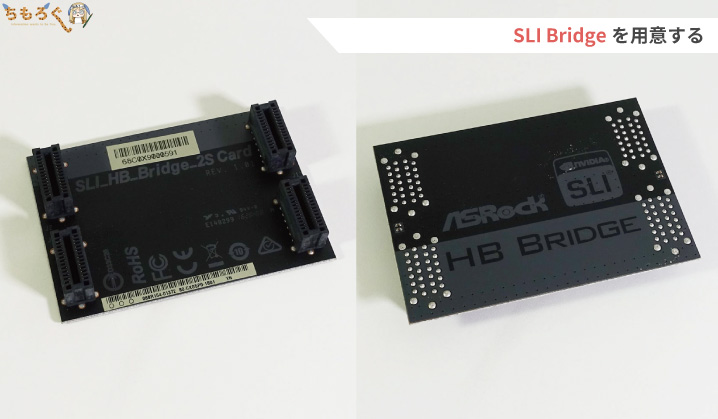

「SLI Bridge」を用意しよう

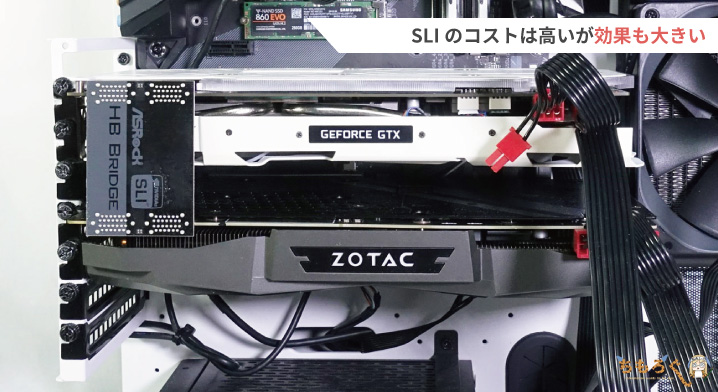

SLIに必須のアイテムが、複数のグラフィックボードを連結する「SLI Bridge」と呼ばれるパーツ。今回は「SLI HB Bridge」という、帯域幅が多めのブリッジを用意しました。

普通のブリッジと比較して目立った性能差が出るわけではないが、どうせブリッジを買うならHB Bridgeで良いと思います。

SLI Bridgeはこんなデザインのシンプルな基板。これが約4000円もするなんて、中々のボッタクリですよね。しかし、これが無ければSLIは絶対にできないので仕方ない。

デザインが気になる人はMSIのSLI Bridgeがおすすめ。MSI Gaming Xで揃えるなら、なおさらMSI製のブリッジで決まりかと。

同じグラフィックボードを用意する

SLIは同じグラフィックボード同士でしか、構築できない。必ず同じGPUチップが入っているグラボを揃えよう。メーカーは違っていても構いません。

- GTX 1070 Ti + GTX 1070 Ti:SLI可能

- MSIの1070 Ti + 玄人志向の1070 Ti:SLI可能

- GTX 1080 Ti + GTX 1070:SLI不可

- GTX 980 + GTX 1070:SLI不可

同じ世代でもグレードが1段階違うだけで不可能です。筆者は今回、メーカー違いの「GTX 1070 Ti 8GB」を2枚揃えた。合計で9万円くらいの出費です…痛い。

ちなみに、GeForce 10シリーズは最大で4-Way(4枚)のSLIに対応していますが、次に出るGeForce 20シリーズは最大で2-Way(2枚)だったりする。

GeForce 20からはSLIではなくNV-Linkという、従来では業務向けGPUで解禁されていた連結技術に置き換えられたのが主な原因。これでVRAMが2倍になるが…性能では4-Way SLIには勝てないでしょうね。

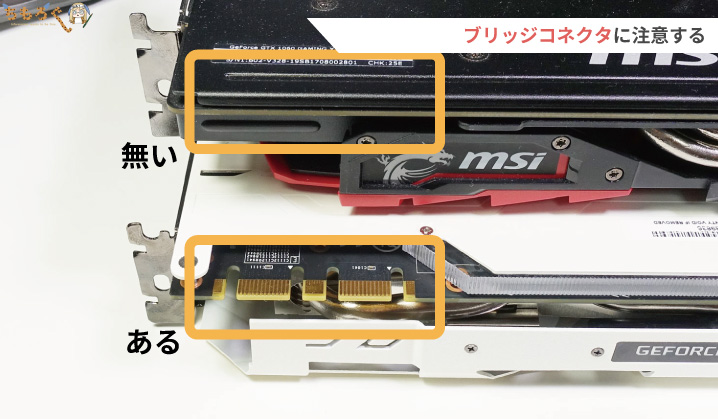

ブリッジコネクタの有無に注意

GeForce GTXシリーズなら何でもSLI出来るわけではない。実は、GTXのグレードによってSLIに必要なコネクタが取り付けたあったり無かったりするからです。

写真は一番奥から順に、GTX 1070 Ti / GTX 1070 / GTX 1060 6GB / GTX 1050 Tiの4種ですが、見ての通りコネクタがあるのは1070までで1060以下には用意されていない。

つまり、SLIをしたければ上位グレードのグラボを揃えなければならない。という意味。念のため、SLIに対応しているグラフィックボードを以下にまとめました。

| SLIに対応しているグラフィックボード | |||

|---|---|---|---|

| NV-Link | RTX 2080 Ti | RTX 2080 | |

| SLI | Titan Xp | GTX 1080 Ti | GTX 1080 |

| GTX 1070 Ti | GTX 1070 | GTX 980 Ti | |

| GTX 980 | GTX 970 | GTX 960 | |

| GTX 950 | GTX 780 Ti | GTX 780 | |

| GTX 770 | GTX 760 Ti | GTX 760 | |

※Titan VはSLI / NV-Linkともにサポートしません。

どうやら古いモデルほどローエンドGPUでもSLIに対応していたが、最近のGPUではミドルクラス以下のSLI対応をやめてしまったようですね。

確かに、GTX 1060は単体で十分な性能を持っているし、それをわざわざSLIするくらいならGTX 1080を買えばいいだけの話か。という具合にNVIDIAは考えているんでしょう。

SLI導入の敷居は高い

- GALAX GTX 1070 Ti:約42000円

- ZOTAC GTX 1070 Ti:約48000円

- ASRock SLI HB Bridge:約4000円

- 合計:約94000円

さて、これでSLIに必要な環境は揃いました。

あとは実際にベンチ機に組み込んでいって、GTX 1070 Tiを2-Way SLIすることで得られる性能を検証するのみ。既にGTX 1080 Ti単体の価格だが、効果は果たして…。

グラフィックボードはPCパーツの中では、最も消費電力が多いパーツです。それを2枚以上使うとなれば、当然のことながら消費電力も半端ないレベルに上昇する。

| SLI時の消費電力(推定) | ||||

|---|---|---|---|---|

| GPU | シングル | 2-Way | 3-Way | 4-Way |

| GTX 1080 Ti | 276 | 552 | 828 | 1104 |

| GTX 1080 | 220 | 440 | 660 | 880 |

| GTX 1070 Ti | 180 | 360 | 540 | 720 |

| GTX 1070 | 180 | 360 | 540 | 720 |

2-Way SLIなら750~850Wあれば足りそうだが、負荷率を考慮すると1000W級の電源ユニットが必要になる。4-Wayとなると、1600W級を使うのが当たり前の世界に。

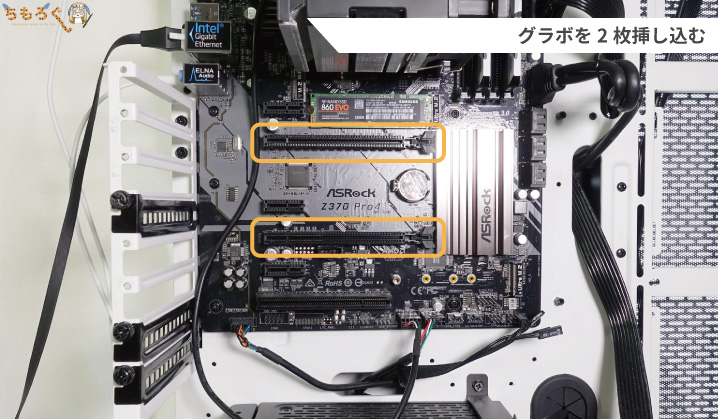

「NVIDIA SLI」の組み方と設定方法

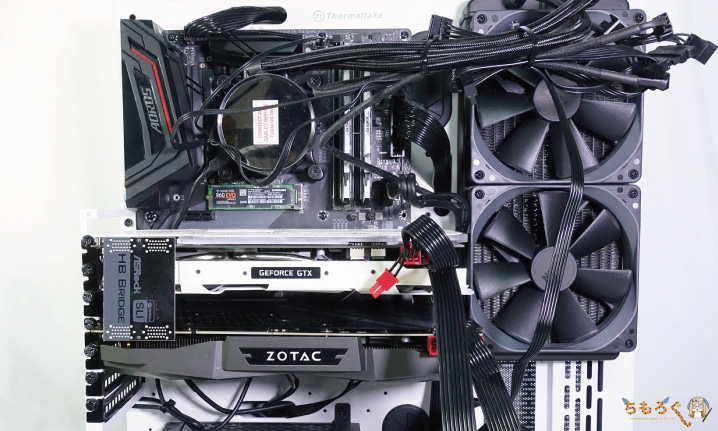

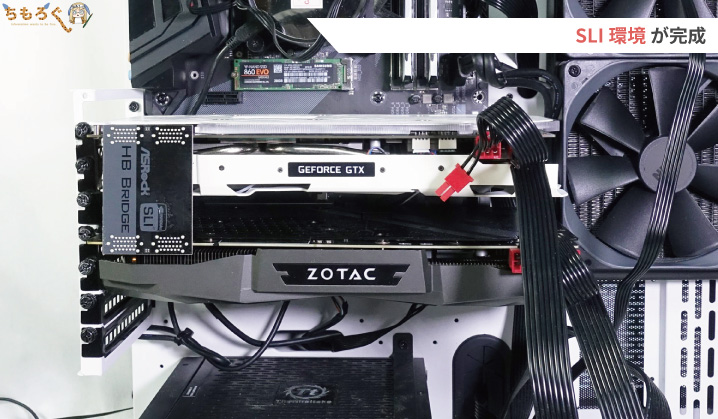

グラボを2枚挿し込み、SLI Bridgeで接続

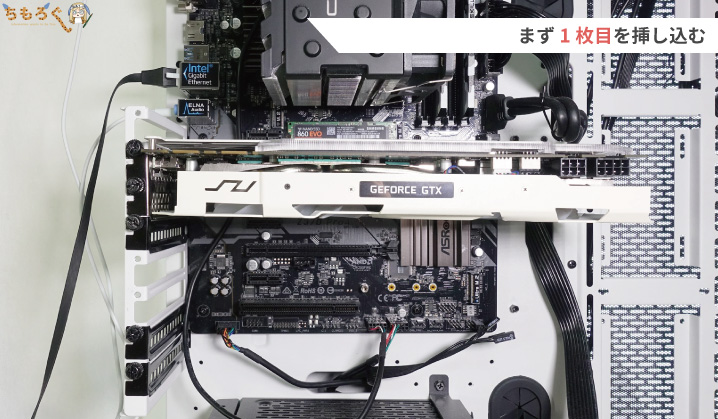

PCI Express 3.0 x16のスロットに、グラフィックボードを挿し込む。

普通に1枚目を挿し込みます。

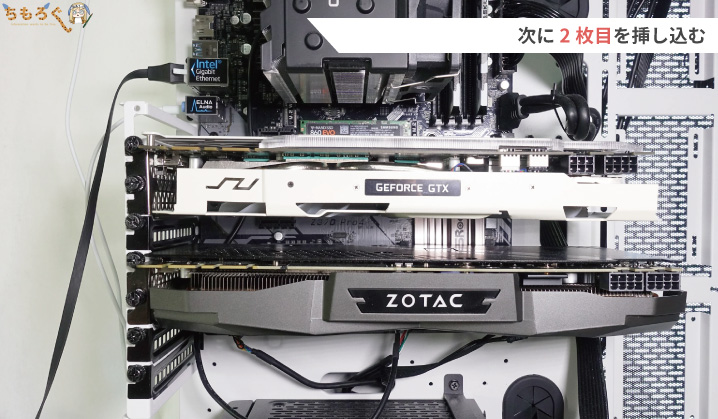

次に2枚目を挿し込む。挿し込む順番は上でも下でもどちらでも良いが、PCIeスロットを目視で確認しながら作業するなら、下から挿し込む方がいいですね。

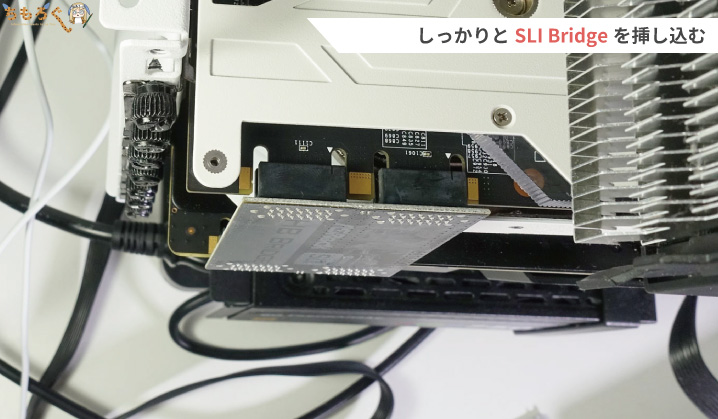

ブリッジコネクタにSLI Bridgeを挿し込みます。コネクタの黄色い部分が見えなくなるまで、しっかりと挿し込むこと。中途半端にやるのが一番危ない。

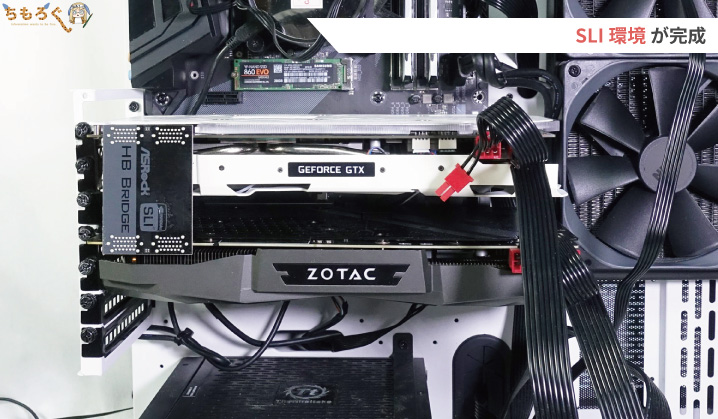

補助電源コネクタを取り付けて完成。なお、映像の出力はどちらのグラボでも良いと思いますが、基本的には1番上のグラボから出力すればいいかと。

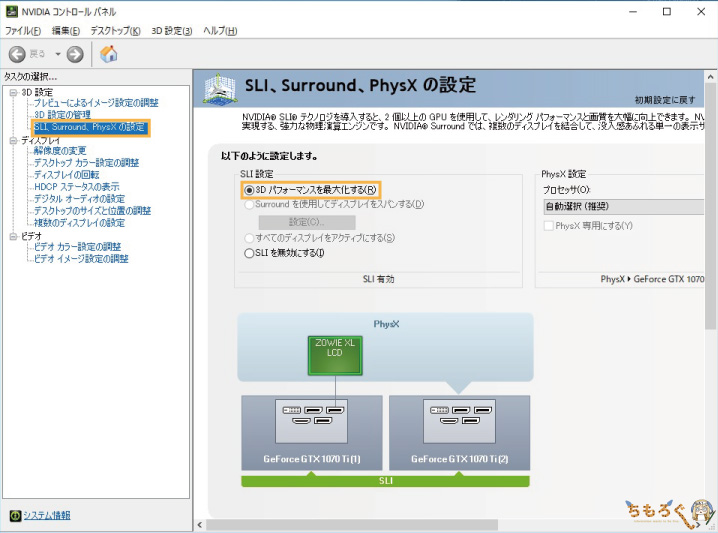

NVIDIAコントロールパネルから「SLI有効化」

パソコンを起動したら、NVIDIAコントロールパネルを開く。「3D設定」の中に「SLI、Surround、PhysXの設定」という項目があるので開きます。

その中の「SLI設定」から「3Dパフォーマンスを最大化する(R)」にチェックを入れて適用すれば、2-Way SLIが晴れて有効化。非常にカンタンですね。

細かい設定には「交互にフレームをレンダリング」といったコントロールパネルから設定できるものや、NVIDIA Inspectorを用いた高度な設定まで。AMD CrossFireと比較して自由度が非常に幅広い。

ちなみに世の中にはSLIを極めた人達もいるようで、Youtubeでたまに見かける「2-Way SLIで80%も性能が伸びるのはオカシクないか?」という怪動画は、基本的にInspectorを駆使して作ったプロファイルを用いた結果のようです。

筆者にとっても未開の世界なので、今回は「そういう存在もあるよ。」ということだけ書いておきました。興味のある人は色々と調べてみるといいかもしれません。

GTX 1070 Tiの「2-Way SLI」の性能を検証

| テスト環境 | |

|---|---|

| CPU | Core i7 8086K |

| 冷却 | NZXT X62 |

| GPU | GTX 1070 Ti 2-Way SLI |

| メモリ | DDR4-3600 8GB x2 |

| マザーボード | Gigabyte Z370 AORUS Ultra Gaming |

| SSD | Samsung 860 EVO 250GB |

| Micron 1100 2TB | |

| 電源 | Thermaltake 750W Gold |

| ケース | Thermaltake Core P3 Snow |

| OS | Windows 10 Pro 64bit |

| ドライバ | NVIDIA 399.07 WHQL |

ちもろぐ専用ベンチ機にて行う。なお、CPUはi7 8086Kを使っているが、クロック周波数は4.30 GHzに制限してある。よってCore i7 8700 / 8700Kと同等の性能になります。

ドライバーは記事を書いた時点で最新版にあたる「399.07」を使った。このドライバーが無いとBattlefield Vがそもそも起動してくれないので。

では、以下ベンチマークバトルです。

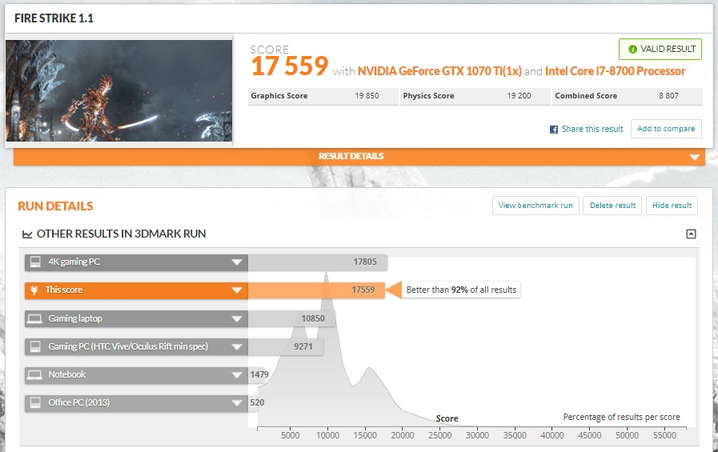

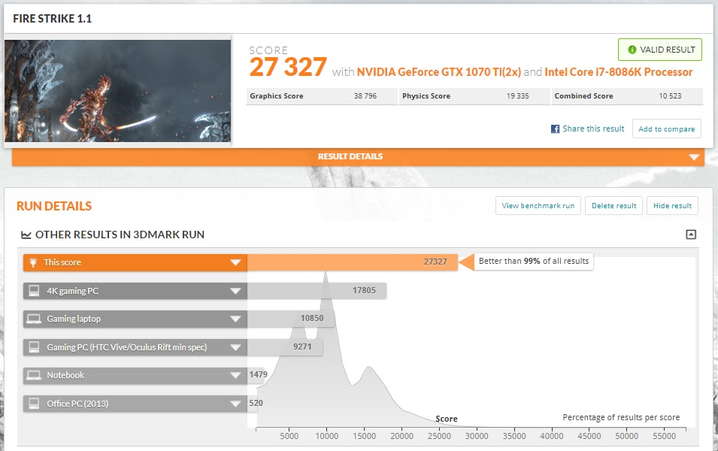

FireStrike

GTX 1070 Ti単体で17500点。上位8%の性能。

GTX 1070 Tiを2-Way SLIにすると27300点に化けた。上昇幅はなんと56%です。さすが定番ベンチマークソフト、よく最適化されています。

FINAL FANTASY 14:紅蓮のリベレーター

普通にGTX 1070 Ti単体だと、16700点でした。これでも十分に快適です。

そしてSLIを有効にすると、一気に30%ほどスコアが上昇して22000点に到達。GTX 1080 Ti単体の場合は18000点くらいなので、1080 Ti以上の性能に達した。

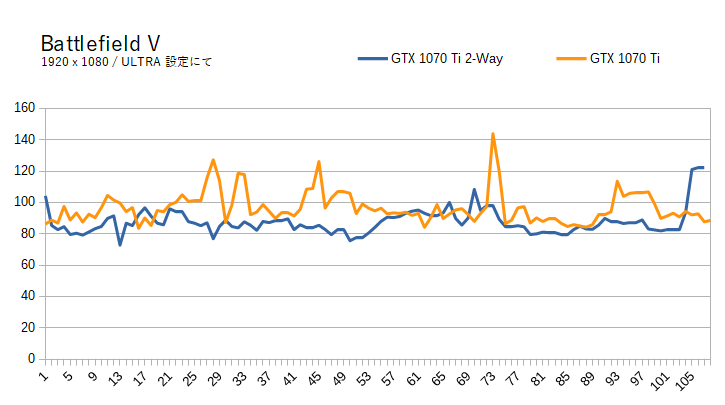

Battlefield V

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 87.6fps

- GTX 1070 Ti:平均 97.6fps

BFVでは残念ながら効果が無い。むしろ動作フレームレートは下がってしまう始末。まだオープンβの段階なので、サポートされていない可能性が高い。

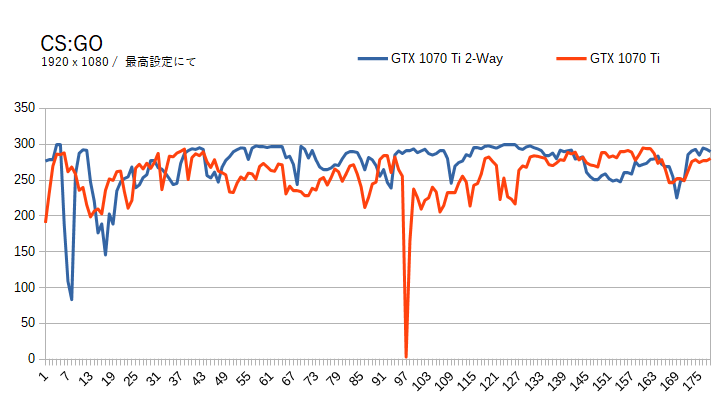

CS:GO

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 272.2fps

- GTX 1070 Ti:平均 266.4fps

CSGOもやはりダメでした。元々軽いゲームなので、あえてSLIに対応させるメリットが無いという判断なのかも。

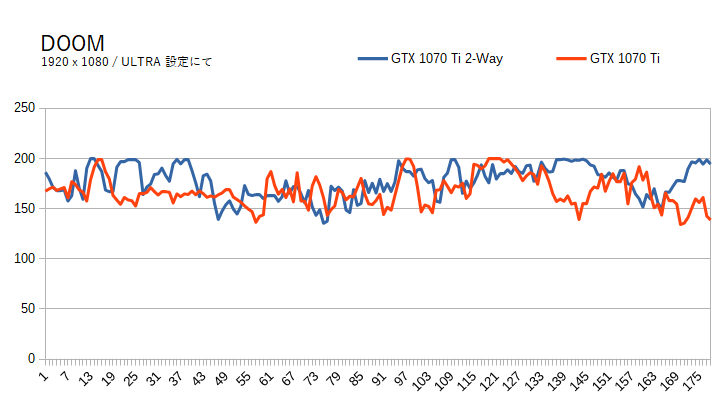

DOOM

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 169.1fps

- GTX 1070 Ti:平均 161.0fps

DOOM(2016年版)も試したが、得られた効果はわずかなものでした。5%程度の性能アップを体感するのは難しい。

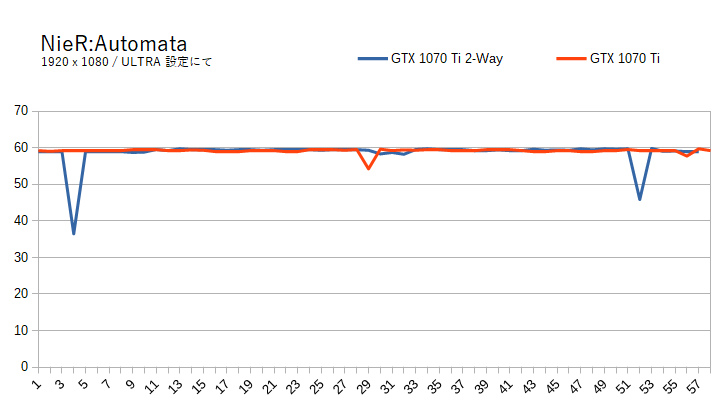

NieR : Automata

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 58.7fps

- GTX 1070 Ti:平均 59.3fps

劇的な効果は得られず。ぷっつりとフレームレートが急落する現象があるので、平均フレームレートで見れば悪化してしまった。CrossFire同様、SLIも万能ではない。

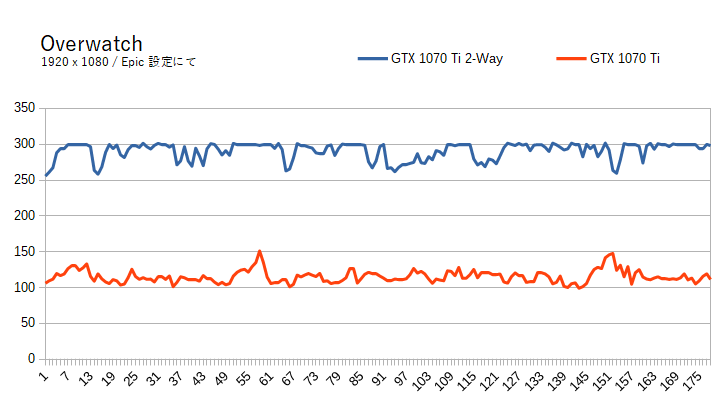

Overwatch

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 281.9fps

- GTX 1070 Ti:平均 113.9fps

オーバーウォッチでは目を疑うほどの圧倒的な効果を発揮した。2倍どころか、約3倍にまで達しており、最適化次第でここまで伸ばせるという実例になりました。

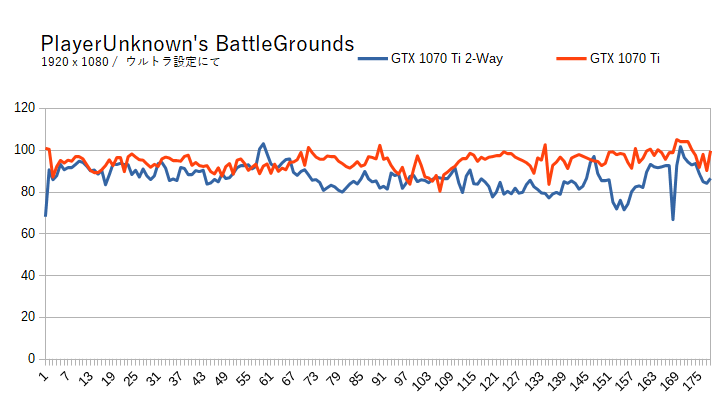

PUBG

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 84.8fps

- GTX 1070 Ti:平均 95.5fps

PUBGでは目立った効果を得られなかった。どうしてもGPU使用率が片方だけ0~5%くらいで推移していたので、単にSLI設定を有効にするだけでは劇的な効果は見込めない様子。

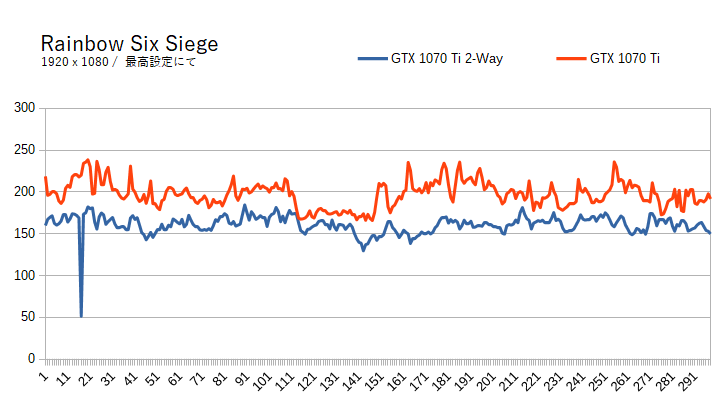

Rainbow Six Siege

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 160.6fps

- GTX 1070 Ti:平均 194.3fps

レインボーシックスシージでは逆に悪化した。

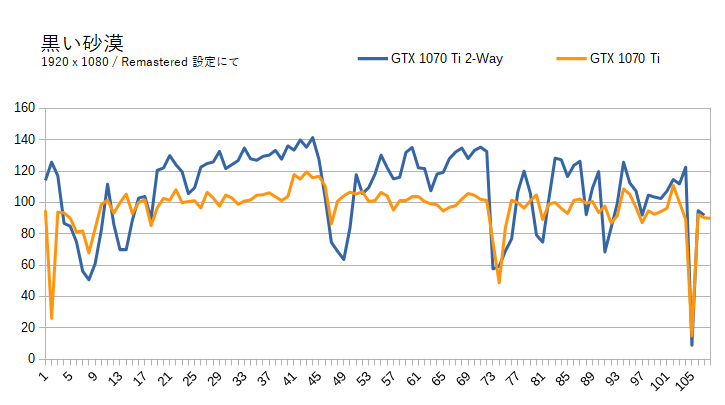

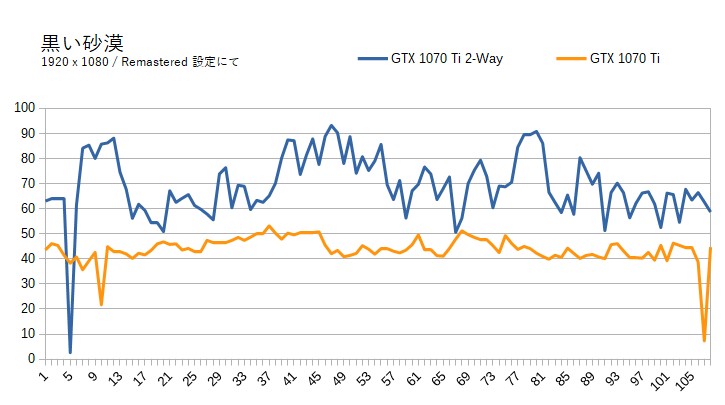

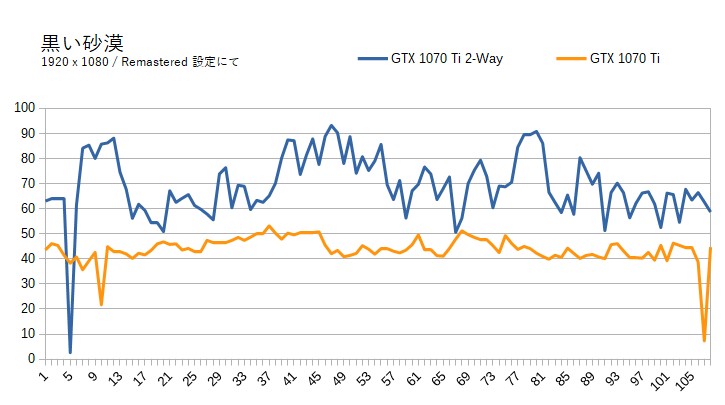

黒い砂漠

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 108.1fps

- GTX 1070 Ti:平均 97.0fps

次は黒い砂漠で。リマスター画質で試すと、若干SLIの方がフレームレートが伸びるくらいで、劇的な効果はなし。

- GTX 1070 Ti 2-Way:平均 69.2fps

- GTX 1070 Ti:平均 43.9fps

次は、最も重たいウルトラ画質で試してみる。すると、フレームレートが約58%も伸びており、黒い砂漠ではSLIの効果が大きいことが判明した。

GTX 1070 Tiの「2-Way SLI」の性能まとめ

| タイトル | シングル | 2-Way SLI | 性能差 |

|---|---|---|---|

| FireStrike | 17559 点 | 27327 点 | 55.6% |

| FF14 | 16700 点 | 22018 点 | 31.8% |

| BFV | 平均 97.6fps | 平均 87.6fps | -10.2% |

| CSGO | 平均 266.4fps | 平均 272.2fps | 2.2% |

| DOOM | 平均 161.0fps | 平均 169.1fps | 5.0% |

| Overwatch | 平均 113.9fps | 平均 281.9fps | 147.5% |

| PUBG | 平均 95.5fps | 平均 84.8fps | -11.2% |

| R6S | 平均 194.3fps | 平均 160.6fps | -17.3% |

| 黒い砂漠 – リマスター | 平均 97.0fps | 平均 108.1fps | 11.4% |

| 黒い砂漠 – ウルトラ | 平均 43.9fps | 平均 69.2fps | 57.6% |

ゲームによってSLIに対する最適化状況が違うため、GTX 1070 Tiを2枚使ったからと言って、性能がそのまま2倍になることは無い。良くて50%くらいで、2倍になるのは極めて稀。

それにしても、オーバーウォッチがSLIでここまで性能が伸びるのは驚きですね。あまりにも伸びすぎるので、設定を二度見しましたが、両方ともEpic設定です。ただ、フルHDで2倍以上に伸びるのは異例と思っておこう。

「SLI」で要注意な点

GTX 1080 Tiの代替にはならない点に注意

GTX 1080 Tiは1070 Tiより30%以上高速なGPUです。しかも性能は一貫してる。対してGTX 1070 Ti 2-Way SLIは、ゲームによって効果はバラバラ。

逆に悪化することもあるので、期待できる効果を平均するとGTX 1080 Ti 単体に敵うことはない。それに消費電力が360W前後に対して、1080 Tiは単体で275W前後。

コストパフォーマンスだけでなく、ランニングコストを考慮しても、GTX 1070 Ti 2-Way SLIは決してGTX 1080 Tiの代替にはなりません。

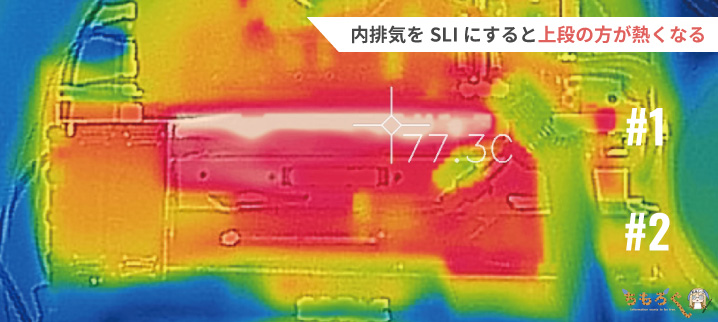

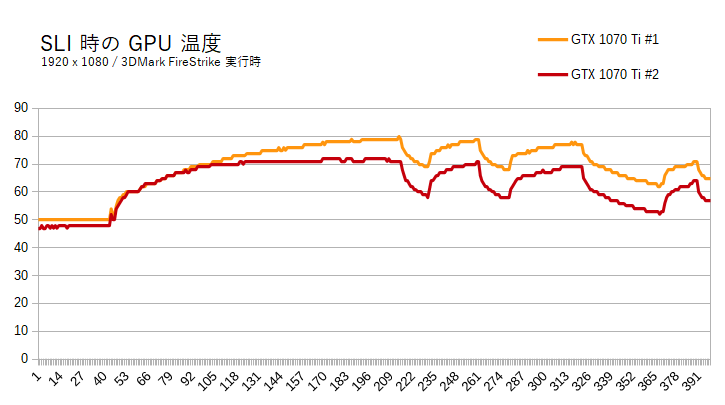

GPU温度はやはり上段が熱い

今回は「内排気」のグラボを2枚使ってSLIを構成しています。そのため、上段のグラボが垂れ流しにしている熱気が離れにくくなるため、温度が上昇しやすい。

FireStrike実行時のGPU温度を比較するとこの通り。上段と下段でGPU温度10℃前後の差が生じており、上段の方が冷えにくいことがよく分かる。

最高80℃くらいの温度なら別に問題ないが、90℃くらいになるなら長期運用がやや怖いので、上段だけ外排気のグラボにするなど対策が必要になると思われます。

ちなみに、コスパ度外視のエンスージアストは水冷化がデフォのようです(恐ろしい…でも、水冷化すればサーマルスロットリングも無視できるし、更に凄まじい性能を得られるのは間違いない)。

PCIeレーンの本数について

意外と盲点になるのが、CPUに直結しているPCIeレーンの本数。2-Way SLIなら「8x / 8x」なので、16本あれば足りる。Core i5やi7には16本のレーンがあるので、問題なく2-Wayを構成可能。

しかし3-Way以上は無理です。Core i7のPCIeレーン構成を見てみると「x8 / x4 / x4」に分割可能なので、一見すると3-Way SLIは構成できそうに見える。でもやっぱり無理です。

マザーボードのスペック表を見れば「2-Way SLI Support」と書いてあるし、そもそもNVIDIAのグラボはSLI使用時にx8以上のレーンを必要とするから。

よって3-Way以上のSLIを構成するには、少なくとも24本のPCIeが必要で、4-Wayなら32本必要になる。

- Core i7:16本

- Ryzen 7:20本

- Core i7 XE:40本

- Core i9:44本

- Ryzen TR:64本

現状の一般向けCPUのPCIeレーン数はこの通り。3-Way / 4-Wayを組むなら、Core i9かRyzen Threadripperが必要ですね。コスパの「コ」の字すら無い世界になってしまう。

「SLI」はコスト度外視で至高の性能を目指す手段

SLIを使うことで、ゲーム側の対応具合に左右されるものの…性能が上昇することは確認できた。しかし、安定して劇的な効果を引き出すのは難しく、上位のGPU単体に負けることは珍しくない。

SLIで下克上を考えているなら、やめた方が良い。SLIは「そこそこの性能のグラボで2枚でハイエンド級」を目指すものではなく、「1枚では出せない超ハイエンド級」を目指すためにある。

- GTX 1080 Tiに勝つために1070 Tiを2枚使う

- GTX 1080 Tiじゃ足りないから1080 Tiを2枚使う

というわけで、実際にSLIを試したわけですが、出てきた結論はある意味当たり前のものでした。

中途半端なゲーミングPCにも用心

「実際のところ1070 Tiの2-way SLIはどうなんだろうか?」と、疑問を持って今回の記事を書く原因になったのが、ドスパラに置いてある2種類のSLIモデルです。

1070 Ti SLIモデルのほうがコスパに優れているように見えてしまうラインナップに感じてしまうが、今回の検証では別にそうでもないことを確認できてよかった。

「ガレリアZV-SLI」を買うくらいなら、GTX 1080 Ti単体の「ガレリアZZ」か、至高の性能を求めるならGTX 1080 Ti 2枚の「ガレリアZZ-SLI」を買ったほうが賢い買い物になる。

まとめ:高コストだが効果も大きい

AMDの「CrossFire」が低コストで効果も低いのに対して、NVIDIAの「SLI」は要件が厳しく高コストになる代わりに効果も大きいことが分かった。

SLIのメリットと弱点について、最後にまとめて終わります。

「SLI」の弱点- 新しい世代のGPUほど、ハイエンドグラボしか対応していない

- 同種のGPUでなければ使えない

- 別途SLI Bridgeが必要

- 3-way以上はよりハイエンドなCPUが必須

- SLI対応マザーボードは値段が高い傾向にある

CrossFireは異種のGPUで使えるし、安価なマザーボードで3-wayなどが可能。それに対してSLIは制約が大幅に多く、導入しようと思うならコスパは無視する必要がある。

「SLI」のメリット- SLIに対応しているゲームは比較的多い

- フレームレートの伸び率はCrossFireより期待できる

- 「至高のゲーミング性能」を実現する唯一の選択肢

高いコストを支払った先にある世界は、確かに価格に見合ったモノがあると思います。もちろん、対応していないゲームは面倒だが、対応さえしていれば効果はデカイ。

1070 Ti 単体では苦戦した黒い砂漠のウルトラ画質

特に、単体グラボで手こずる場面であればあるほど、SLIの効果は顕著に出やすい。1080 Tiですら手に負えないシーンを快適にするなら、SLIは最高の選択肢になりますね。

以上「NVIDIA SLIのやり方と効果を解説。2枚挿しで性能は?」について解説でした。

AMD CrossFireについては、こちらの記事を。実際に異種GPUで検証しましたが、今ひとつな結果に終わりました。2枚挿しをするなら「SLI」がおすすめ。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

記事おつかれさまです。

メーカー違いのグラボでSLIするとはチャレンジャーですね。

最新のNVIDIAのドライバは不安定なようで、特にSLIでは1080、1080Tiで報告ありましたが1070Tiは見当たらなかったので調べてからしたのかな。

3D設定の管理の設定とラディオンの方の設定記事、共に楽しみにしてます。

< 1070Tiは見当たらなかったので調べてからしたのかな。

特に調査はしていません。ドスパラがやってるので、出来るのだろうと思っただけですね。

< メーカー違いのグラボでSLIするとはチャレンジャーですね。

このあたりはよく分かりませんが、NVIDIAは昔から「たとえグラボのBIOSバージョンが違っても、GPUチップが同じであればSLIは有効化できる。」と言い切っています。

上手くいかない人の例を見る限りでは、チップセットが古いと不具合は起こりやすい様子。Intel 300番台だとあまり見かけないですね。

…自分は不具合に合っていないので、なんとも言えないですが。

RTX 2070はNVLink非対応では?

確かにサポートしないようですね。修正しました。70番台↑なら対応しているモノと思っていました。

有志のsliプロファイルや自分でプロファイル設定組んでみることとで公認サポートするまで、かなりのゲームが高水準なsli動作するのでいじり次第ってところもある

有志のSLIプロファイルや自分でプロファイルを組んでみることとで、公認プロファイルが無いものもかなりのゲームが高水準にsli動作する。やるかどうかは本人次第だが

黒い砂漠用に1080ti(SLI) or 2080tiか迷ってた末この記事辿り着きました

2080tiのレビュー記事とも照らし合わせてみたんですが、

1070tiSLIと1080tiSLIの伸び具合と同程度とすれば1080ti(SLI)≒2080ti

くらいと考えてもいいですかね?環境はWQHD、ウルトラを想定してます。

ただSLIの場合フレームレートの増減が激しいように見えますね・・・

それくらいの認識で大丈夫ですね。

SLIはNVIDIAの標準プロファイルだとゲームによって効果がピンキリかつ、消費電力の倍増とエアフローの確保が難しいという都合もありますから、2080 Tiの方が扱い勝手は良いと思います。

あとは黒い砂漠がDLSSやレイトレに対応してくれれば最高なんですが、今のところ公式からはそういった話は出ていないのが残念です。今のリマスター画質を見る限り、対応しても全く違和感はないのですが…。

グラボの間隔が1スロット分しか開いてない場合でも、2枚の間を風が通り抜けるようにファンを設置すれば温度差はかなり縮まるでしょうか?

扇風機でそれをやってみたんですけど、あんまり変わらなかったです。外排気(ブロアーファン)のグラボにした方が、縮小できます。「ASUS Turbo RTX 2080 Ti」で試してみると、上が84℃・下が79℃でした。

扇風機でも効果が出ないとは空冷SLIは厳しいですね…

ドライヤーのように強力な風圧で局所的に風を送り込むとかでもダメですかね?煩さそうですけど

海外のネタ動画で、爆音の送風機でガッツリ吹き飛ばすと、かなり温度を下げられた事例がありますが…現実的では無いですね。