第12世代Alder Lakeでは、定格向けの「Core i7 12700(無印)」が意外と人気です。OCができないかわりに価格はRyzen 7 5800Xとほぼ同じ、なのに性能は格上。

このコスパの良さが人気の理由でしょう。実際にベンチマークして確かめます。

(公開:2022/4/17 | 更新:2022/4/29)

Core i7 12700の仕様とスペック

| CPU | Core i7 12700 | Core i7 10700K | Ryzen 7 5800X |

|---|---|---|---|

| ロゴ |  |  | |

| 世代 | 12th Alder Lake S | 10th Comet Lake S | 4th Zen 3 |

| プロセス | Intel 10 nm | Intel 14 nm++ | TSMC 7 nm |

| TIMCPU内部の熱伝導材 | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング薄化ダイを採用 | ソルダリング |

| ソケット | LGA 1700 | LGA 1200 | Socket AM4 |

| チップセット | Intel 600 | Intel 400 | AMD 400 / 500 |

| コア数 | 12 | 8 | 8 |

| スレッド数 | 20 | 16 | 16 |

| ベースクロック | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz |

| ブーストクロック全コア使用時 | 4.90 GHz | 4.70 GHz | ~ 4.70 GHz |

| 内蔵GPU | UHD 770 | UHD 630 | なし |

| GPUクロック | 300 ~ 1500 MHz | 350 ~ 1200 MHz | – |

| TDP | 65 W | 125 W | 105 W |

| MSRP | $ 349 | $ 374 | $ 449 |

| 参考価格 | 44980 円 | 42800 円 | 47800 円 |

| CPU | Core i7 12700 | Core i7 10700K | Ryzen 7 5800X |

|---|---|---|---|

| 世代 | 12th Alder Lake S | 10th Comet Lake S | 4th Zen 3 |

| プロセス | 10 nm | 14 nm++ | 7 nm |

| TIMCPU内部の熱伝導材 | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング薄化ダイを採用 | ソルダリング |

| ソケット | LGA 1700 | LGA 1200 | Socket AM4 |

| チップセット | Intel 600 | Intel 400 | AMD 400 / 500 |

| コア数 | 12 | 8 | 8 |

| スレッド数 | 20 | 16 | 16 |

| ベースクロック | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz |

| ブーストクロック全コア使用時 | 4.90 GHz | 4.70 GHz | ~ 4.70 GHz |

| 手動OC | – | 可能 | 可能 |

| L1 Cache | 1024 KB | 512 KB | 512 KB |

| L2 Cache | 12 MB | 2 MB | 4 MB |

| L3 Cache | 25 MB | 16 MB | 32 MB |

| 対応メモリ | DDR5-4800 DDR4-3200 | DDR4-2933 | DDR4-3200 |

| チャネル | x2 | x2 | x2 |

| 最大メモリ | 128 GB | 128 GB | 128 GB |

| ECCメモリ | 不可 | 不可 | U-DIMMのみ |

| PCIeレーン | Gen5 + Gen4 | Gen3 | Gen4 |

| 16 + 4 | 16 | 16 + 4 | |

| レーン構成 | 1×16 + 4 | 1×16 + 2×8 | 1×16 + 1×4 |

| 2×8 + 4 | 1×8 + 2×4 | 2×8 + 1×4 | |

| – | 1×8 + 2×4 + 1×4 | ||

| 内蔵GPU | UHD 770 | UHD 630 | なし |

| GPUクロック | 300 ~ 1500 MHz | 350 ~ 1200 MHz | – |

| TDP | 65 W | 125 W | 105 W |

| MSRP | $ 349 | $ 374 | $ 449 |

| 参考価格 | 44980 円 | 42800 円 | 47800 円 |

Core i7 12700のスペック表は以上です。

Alder Lake世代が強みとする異種コア混合(PコアとEコアを含むヘテロジニアス設計)を採用し、価格はそのままに12コア20スレッドへと進化。

ライバルのZen3より高性能なGolden Cove設計を使った8コア16スレッドと、低コストにマルチスレッド性能をかせげるGracemont設計の4コア4スレッドが組み合わさったCPUです。

インテル自社製の「Intel 7(Intel 10 nm)」プロセスで製造を行うため、価格競争力も優れています。

2022年4月時点でCore i7 12700の正規価格が4.3~4.6万円(MSRPは349ドル)に対して、Ryzen 7 5800Xの正規価格は約4.8万円~(MSRPは449ドル)で、若干i7 12700の方が安いです。

高性能コア「Golden Cove」と省エネコア「Gracemont」

第12世代Alder Lake世代の最大の特徴が、高性能コアと省電力コアを合体する「ヘテロジニアス設計」です。

| Pコア 高性能コア | Eコア 省エネコア | |

|---|---|---|

| 設計 | Golden Cove | Gracemont |

| 性能 | Cypress Cove比 +19% | 第6世代Sky Lake比 +80% |

| 面積比 | – | Pコアの25% |

高性能コア「Golden Cove」、第11世代の「Cypress Cove」コアを正統進化させた超高性能なCPUコアです。インテルは高性能コアを「Pコア(Performance Core)」と名付けています。

もうひとつの省電力コア「Gracemont」、ローエンド向けやモバイル向けで使われていたAtomシリーズを大幅に進化させ、第6世代Sky Lakeのおよそ80%に相当する性能を持つ意外にパワフルな脇役です。

インテルは省エネコアを「Eコア(Efficiency Core)」と呼びます。

これら2種類のコアに対して、優先順位の違うタスクを割り当てて効率よく性能を高めます。スマホで現在使われているやり方だと、今まさに行っている作業を高性能コアにあてて、バックグラウンドアプリを省エネコアに当てる、といった方法です。

インテルは「Thread Director コントローラー」をCPU内部に実装し、扱われているタスクの傾向※を自動で分析、重たそうなタスクなら高性能コアに仕事をまわして、そうでないなら省エネコアに回します。

※タスクの傾向:処理のパターン、メモリアクセスの時間、レイテンシ、ロードやストアの頻度などから自動的にタスクの種類を分類。

第12世代が本気を出すために必要とされるWindows 11自体は、実は補助輪に過ぎません。「このタスクは高性能コアに当てたほうが良いかも?」といったヒントを示すだけで、実際にタスクの割り当てを行うのはCPU内部のThread Directorコントローラーです。

よってWindows 10においても、第12世代Coreは高い性能を示します。

インテル10 nmプロセスによる物量設計

動作クロックをそのままに性能を向上させる方法は、「同じ時間内に複数の処理を実行できる」設計をとにかく詰め込むことです。

たとえば、初期のAMD Ryzenは動画エンコードが性能の割に遅い欠点がありました。次世代のRyzenでは、AVX演算器の256 bit化(128 bitを2つずつではなく、256 bit単体にした)を行い、エンコード性能を大幅に改善しています。

第12世代Alder Lakeの高性能コア(Golden Cove)と省エネコア(Gracemont)も同じように、同じ時間内に複数の処理を実行できる設計をたくさん盛り込んで、クロックあたりの処理性能を大幅にパワーアップしています。

μOPキャッシュのエントリー数を倍増(2.25K → 4.0K)L1 iTLBエントリー数を倍増(128 → 256)、分岐予測に失敗したときのペナルティを最小限に抑えるため、L2分岐ターゲットバッファを2.4倍(5K → 12K = Zen3の約2倍)まで強化。

さらに、アウトオブオーダー実行のバッファサイズを352 → 512(Zen3の2倍以上)まで強化するなど、物量投入のオンパレードです。

ゴリ押しとも言える新設計の導入により、インテルは第11世代と比較して「IPCを平均19%も改善した」と主張します。

同じクロック周波数で性能が約1.2倍です。10世代と11世代でも約1.2倍の伸びだったので、インテルCPUは2世代のうちに約1.44倍もIPCを改善した計算に。

物量投入に伴ってチップ面積も大型化しますが、今回のインテルは長らく使い古したIntel 14 nmプロセスから、ついに10 nmプロセス(ブランド名はIntel 7)への微細化を伴います。

| プロセス | トランジスタ密度 |

|---|---|

| TSMC 7 nm | 91.20 MTr / mm2 |

| Intel 10 nm | 100.76 MTr / mm2 |

| Samsung 7 nm | 95.08 MTr / mm2 |

Intel 10 nmプロセスのトランジスタ密度は約101 MTr/mm2で、AMDがRyzen製品の製造を委託しているTSMC 7 nmプロセスの密度が91.2 MTr/mm2と推定されています。

つまり、TSMC 7 nmプロセス以上に部品を詰め込めるからこそ、第12世代Alder Lakeのゴリゴリな物量設計が可能になったわけです。従来の14 nmプロセスで同じ設計を採用すると、チップが巨大化しすぎて採算が取れないでしょう。

もう一点付け加えると、インテルのCoreシリーズは内蔵グラフィックス(Xe Graphics)も搭載します。ライバルのZen3と戦えるCPU性能を確保するだけでも割と大変なのに、内蔵グラフィックスを詰め込む面積も必要でカツカツです。

DDR5メモリとPCIe 5.0をサポート

一般ユーザーにとって必要性がなくとも、先進性をアピールするために最新規格を先取りする例はよくあります。今回のAlder Lakeも同様に、まだ対応する製品がまったく出回っていない状況で、DDR5メモリとPCIe 5.0をサポートします。

| 世代 | 12th Alder Lake S | 11th Rocket Lake S | 10th Comet Lake S |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン | Gen5 + Gen4 | Gen4 | Gen3 |

| 16 + 4 | 16 + 4 | 16 | |

| レーン分割 | 1×16 + 4 | 2×8 + 1×4 | 1×16 |

| 2×8 + 4 | 1×8 + 3×4 | 2×8 | |

| – | – | 1×8 + 2×4 |

PCIe 5.0はCPU側から16レーン(8レーン x2に分割可)です。記事を書いた時点で、PCIe 5.0に対応したグラフィックボードもNVMe SSDも無いので、現状はマーケティング的な意味合いが強いです。

| 世代 | 12th Alder Lake S | 11th Rocket Lake S | 10th Comet Lake S |

|---|---|---|---|

| 対応メモリ |

|

|

|

| メモリch | x2 | x2 | x2 |

DDR5メモリはDDR5-4800(デュアルチャネル)をサポート。メモリクロックに影響を受けやすいタスク(例:ゲーミング、動画編集、圧縮や解凍など)で恩恵がありそうに思えて、メモリのレイテンシが伸びているため期待した効果は得られないかもしれないです。

さらにDDR5メモリはDDR4メモリと比べて2倍近い価格で、入手も難しい状況。DDR5対応マザーボードの驚くほど高い価格も考慮すると、コストパフォーマンスが完全に終わってます。

現時点では、あえてDDR5メモリと対応マザーボードを買うメリットはほとんどないです。

互換性は終わり:LGA 1700に大型化

第12世代Alder Lakeから、新しいCPUソケット「LGA 1700」を導入。第10~11世代でつづいたLGA 1200との互換性は消滅します。

新型ソケットのLGA 1700は写真を見て分かる通り、シンプルにソケットのピン数が大幅に増えました。CPUソケットのピン折れに今まで以上に注意が必要です。

Core i7 12700のCPU性能:Ryzen 7 5800Xは耐えられるか?

テスト環境

| テスト環境 「ちもろぐ専用ベンチ機(2022)」 | |||

|---|---|---|---|

| Core i7 12700 | Core i7 10700K | Ryzen 5 5600X | |

| NZXT X63 280 mm簡易水冷クーラー | |||

| ASUS TUF GAMINGZ690-PLUS WIFI D4 | ASUS ROG STRIXZ590-E GAMING | ASUS ROG STRIXX570-E GAMING | |

| DDR4-3200 16GB x2使用モデル「G.Skill TridentZ C16」 | |||

| RTX 3080使用モデル「MSI VENTUS 3X OC」 | |||

| NVMe 1TB使用モデル「Samsung 970 EVO Plus」 | |||

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | |||

| 850 W(80+ Gold)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | |||

| Windows 11 Pro(Build 22000) 修正パッチ「KB5006746」導入済み | Windows 11 Pro(Build 22000) 修正パッチ「KB5006746」導入済み AMD「3.10.08.506」導入済み | ||

| ドライバ | NVIDIA 496.76 DCH | ||

今回のCore i7 12700ベンチマークで使用する、ちもろぐ専用ベンチ機のスペックです。なるべくプラットフォーム間で同じようなスペックになるように調整しています。

Alder Lake世代はDDR5メモリに対応するプラットフォームですが、残念ながらDDR5メモリと対応するマザーボードの価格があまりにも高額すぎるため、本レビューでは両プラットフォームでDDR4-3200メモリを使って性能比較します。

OSはWindows 11 Proを新品の「Samsung 970 EVO Plus 1TB」にインストール済み。

Windows 11のバージョンはBuild 22000かつ、ゲーミング性能の不具合を解消した「KB50006746」パッチを適応、さらにAMD Ryzen側は性能低下を防ぐ最新版のチップセットドライバ(3.10.08.560以降)をインストール済みです。

おおむね同じスペックに揃えられていますが、マザーボードに関しては第12世代Coreだけ1ランク低いマザーボードを使います。

※AMD Ryzenでは「1:1モード」、Intel CPUでは「Gear 1モード」と呼ばれています。互換性重視の「1:2」や「Gear 2」モードは実効性能が悪いので使わないです。

パソコン工房で自腹購入したi7 12700(42980円)

パソコン工房で33000円以上のPCパーツを買うと2000ポイントが還元されるので、実質およそ43000円です。

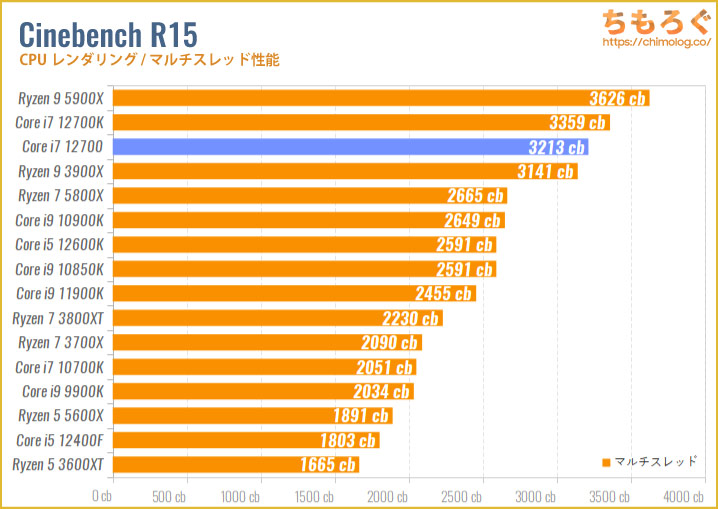

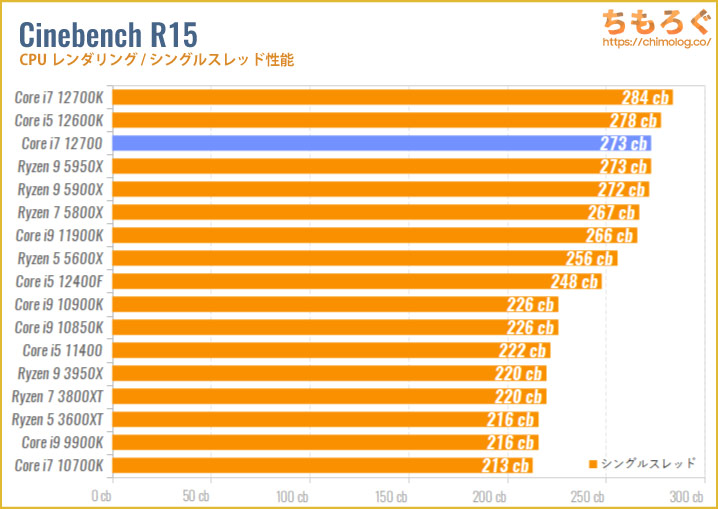

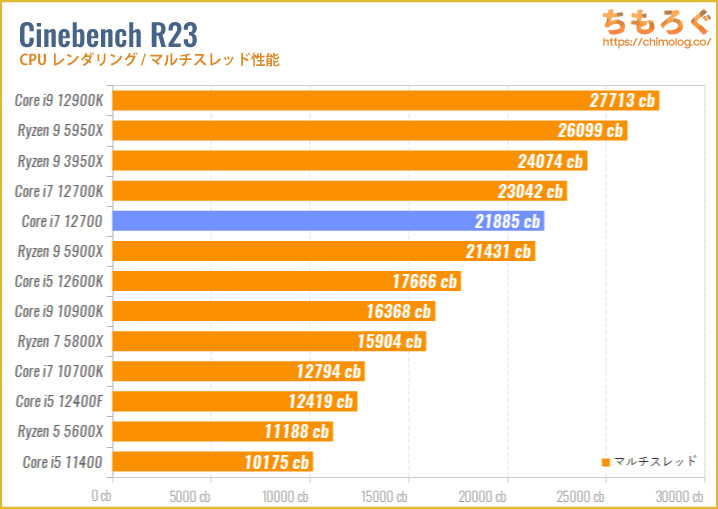

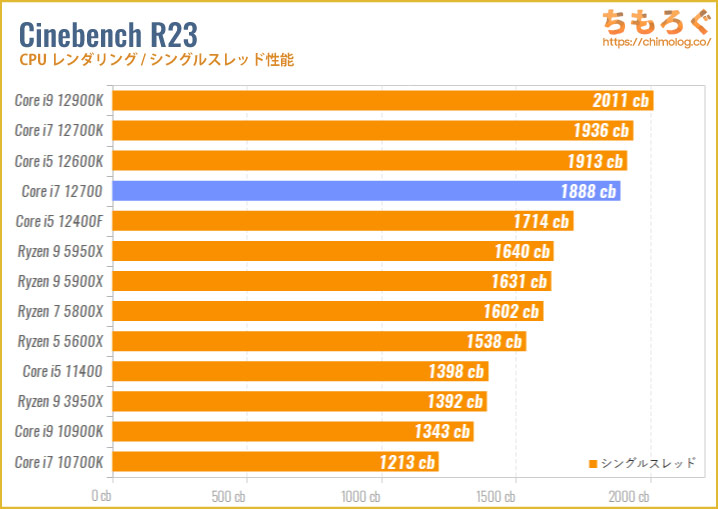

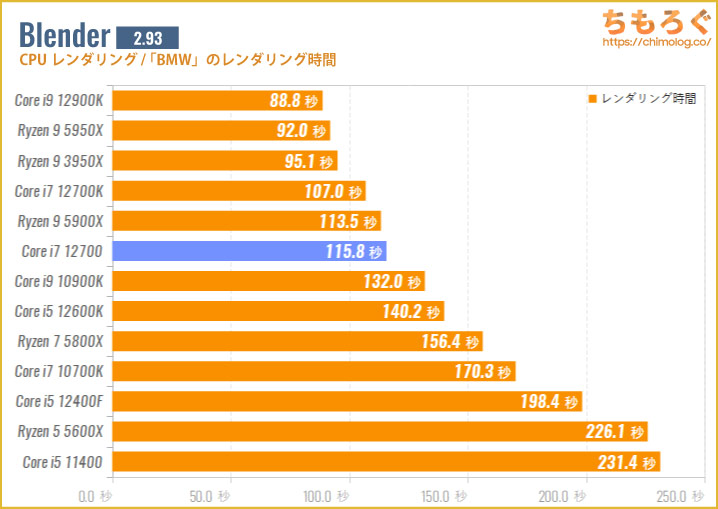

レンダリング性能

CPUの性能をはかるベンチマークとして、「CPUレンダリング」は定番の方法です。ちもろぐでは、下記3つのソフトを用いてCPUレンダリング性能をテストします。

- Cinebench R15

- Cinebench R23

- Blender(BMW)

日本国内だけでなく、国際的にも定番のベンチマークソフトです。なお、CPUレンダリングで調べた性能はあくまでも目安であり、CPUの性能を代表するスコアではない点は注意してください。

Cinebench R15のスコアはRyzen 7 5800Xをあっさり抜き去ります。Cinebench R23だと5800Xどころか5900Xとほぼ互角のスコアです。

体感性能に影響するシングルスレッド性能は4万円台のCPUで最強です。

Blender(2.93.1)のBMWレンダリングのテスト結果はおよそ116秒で、Ryzen 9 5900Xと大差ない処理速度です。レンダリングで測るシンプルな性能において、Core i7 12700はRyzen 9 5900X並の性能を発揮します。

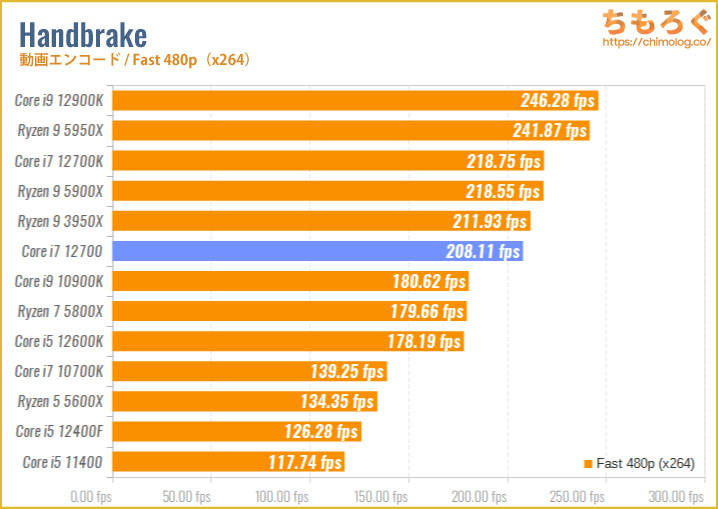

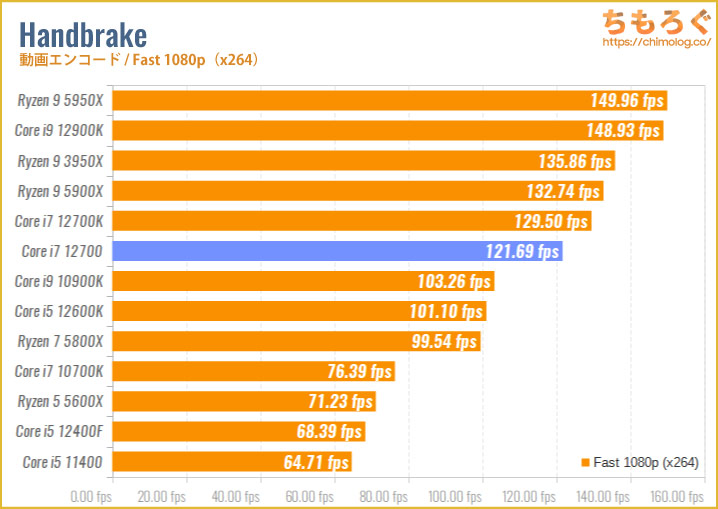

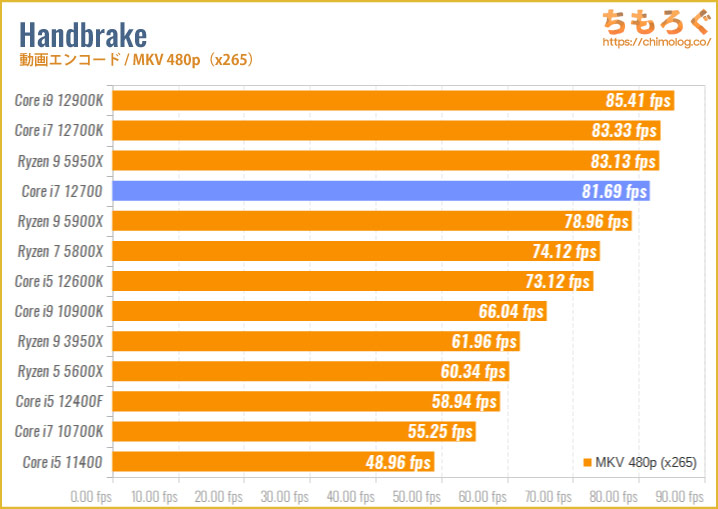

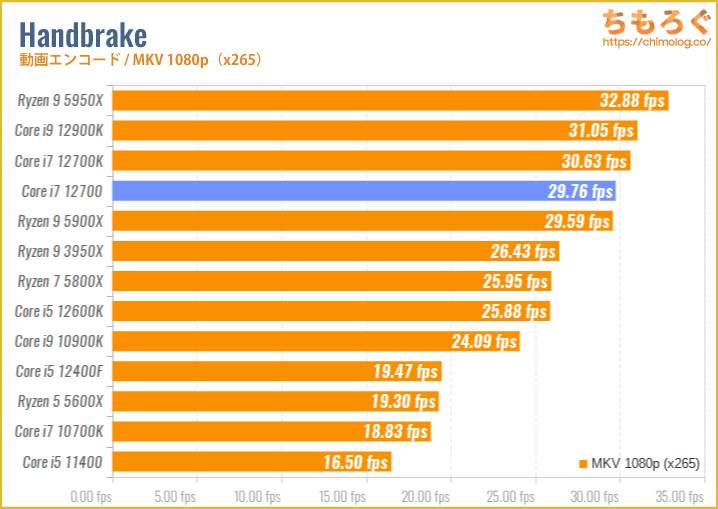

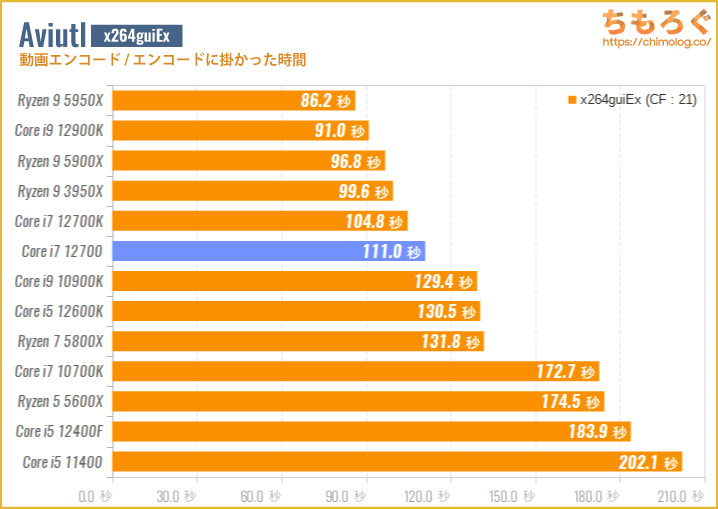

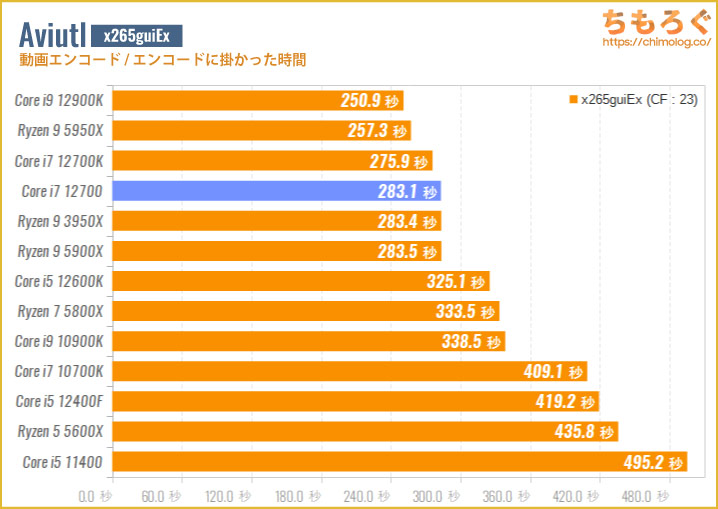

動画エンコード

CPUレンダリングと並んで、動画エンコードはCPUの性能を調べる定番の方法です。

- Handbrake

- Aviutl(rigaya氏の拡張プラグインを使用)

ちもろぐでは、フリー動画エンコードソフト「Handbrake」と、日本国内で人気の動画編集ソフト「Aviutl」における動画エンコード速度をテストします。

動画エンコード性能の傾向としては、処理内容(圧縮率)が重たいほどCore i7 12700の性能がRyzen 9 5900Xに近づきます。もっとも重たい「MKV 1080p(x265)」だと互角の性能です。

軽い処理で5900Xに若干負けてしまう理由は、単に動作クロックの違いが原因です。オーバークロック版のi7 12700Kなら5900Xを打ち負かします。

Aviutlにて、拡張プラグイン「x264guiEx」「x265guiEx」を使って動画エンコードをしました。処理が軽い「x264」だとRyzen 9 5900Xの方が若干速く、「x265」ではCore i7 12700が逆転します。

Core i7 12700の動画エンコード性能は優秀です。約4.3万円の価格で、約6.3万円のRyzen 9 5900Xとだいたい同じ性能を提供します。

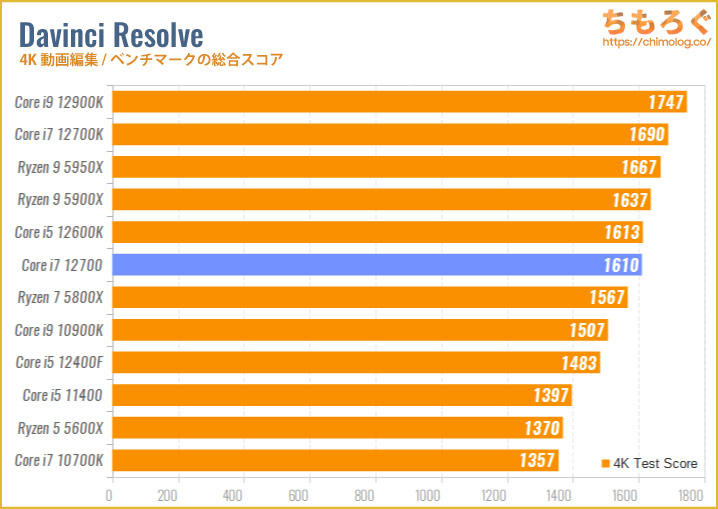

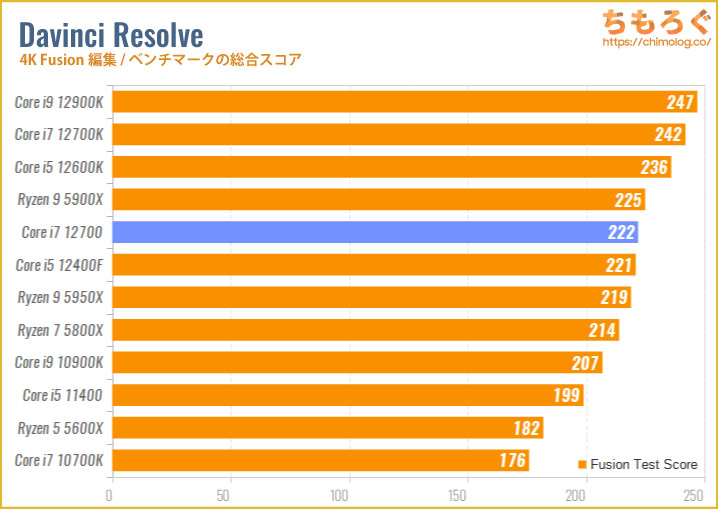

動画編集

「Davinci Resolve」はフリー動画編集ソフトとして、Aviutlと並んで完成度の高いソフトです。カラーグレーディングやVFX合成などプロ仕様な機能に加え、PCスペックをフルに活用できる洗練された設計が大きな強み。

ちもろぐでは、Puget Systems社のベンチマークプリセットを使って、Davinci Resolve 17における動画編集のパフォーマンスを計測します。バッチ処理でDavinci Resolveを動かして、それぞれの処理にかかった時間からスコアを出す仕組みです。

| Davinci Resolve 17 / 4K動画編集 | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | Core i7 12700 | Ryzen 7 5800X | Ryzen 9 5900X |

| Standard Overall Score | 1610 /1000 | 1567 /1000 | 1637 /1000 |

| 4K Media Score | 128 | 121 | 140 |

| GPU Effects Score | 133 | 135 | 126 |

| Fusion Score | 222 | 214 | 225 |

「4K Test(4K動画編集)」の総合スコアは、Core i7 12700が「1610点」、ライバルのRyzen 7 5800Xが「1567点」でした。

ちょうどRyzen 7 5800XとRyzen 9 5900Xの真ん中くらいに位置する性能です。価格は5800Xより安いので動画編集するならi7 12700を買ったほうがコスパ良し。

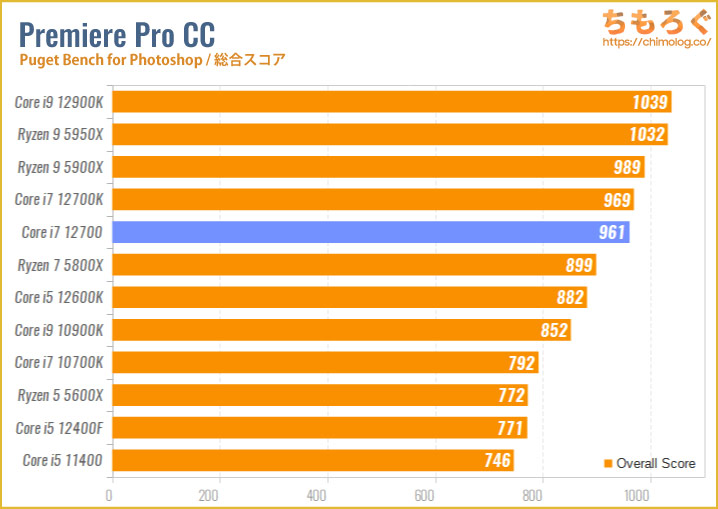

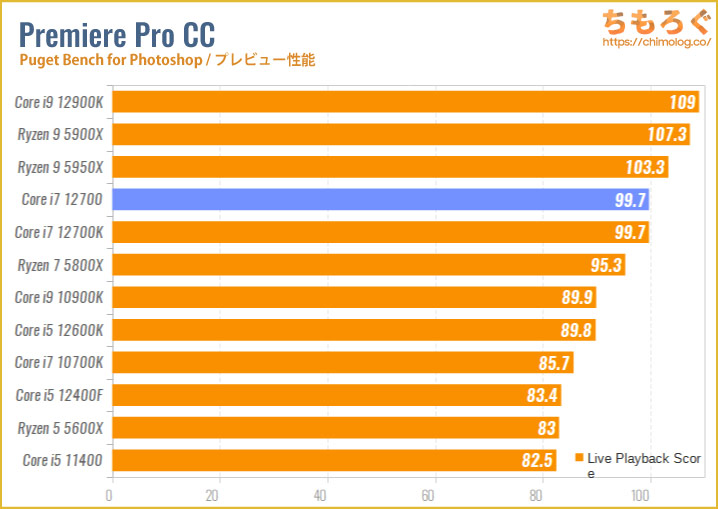

「Premiere Pro」は言わずもがな、超有名な動画編集ソフトです。Ryzenが登場した頃はマルチコアが効きづらい残念ソフトでしたが、2020年以降よりマルチコアが効きやすく最適化されています。

総合スコアはCore i7 12700が「961点」、Ryzen 9 5900Xが「989点」でおおむね同等の性能です。プレビュー性能を見るとi7 12700が「99.7」、Ryzen 9 5900Xは「107.3」で約7%の差です。

両者の価格差は約1.5倍ですが、動画編集の性能差はせいぜい1割程度。動画編集向けのCPUとして、Core i7 12700は非常に魅力的。迷ったらi7 12700を選んでおけば間違いないです。

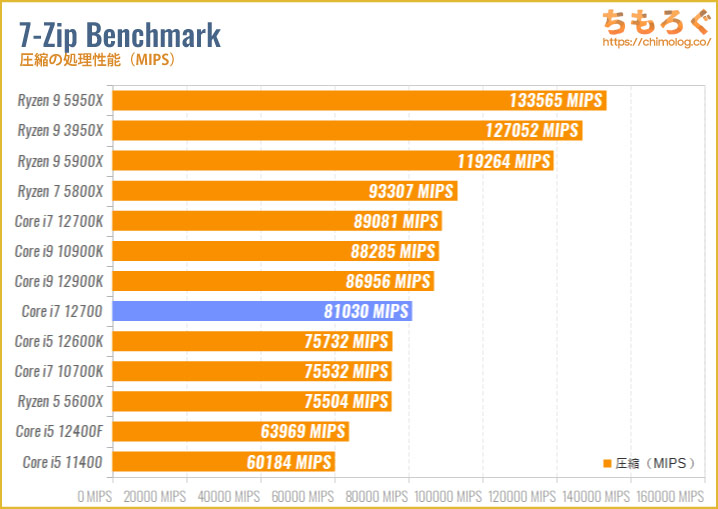

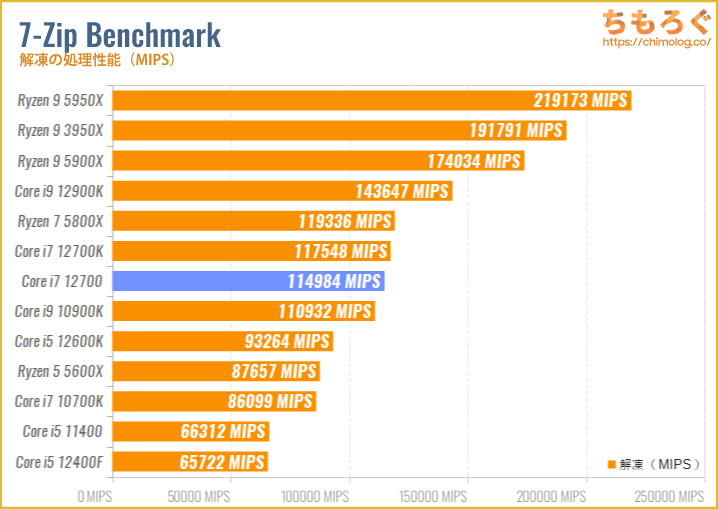

圧縮と解凍

ファイルの圧縮と解凍のスピードを、有名なフリー解凍ソフト「7-Zip」を使って計測。付属のベンチマークツールで、圧縮と解凍のスピードを「MIPS」という単位で分かりやすく表示してくれます。

圧縮スピードは「81030 MIPS」で、Ryzen 7 5800Xに届きません。解凍スピードは「114984 MIPS」で、5800Xと大差ない性能です。

依然として、圧縮と解凍においてRyzenシリーズは強いです。原因はおそらくAlder Lakeが圧縮と解凍において全力を出せない設計になってる可能性が考えられます。

たとえばCPUの性能を飛躍的に高める分岐予測の精度がZen3コアより低いとか、アウトオブオーダー実行のバッファサイズが大容量でも命令実行時のレイテンシがZen3よりも長いとか、スペックシートからは見えない部分が原因かもしれません。

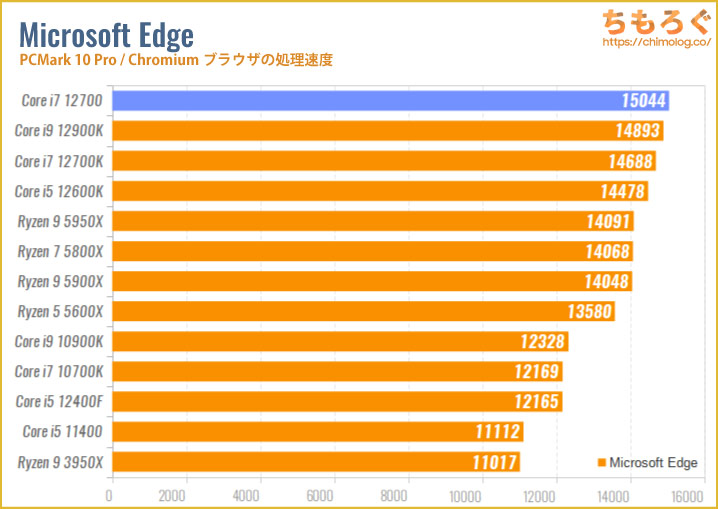

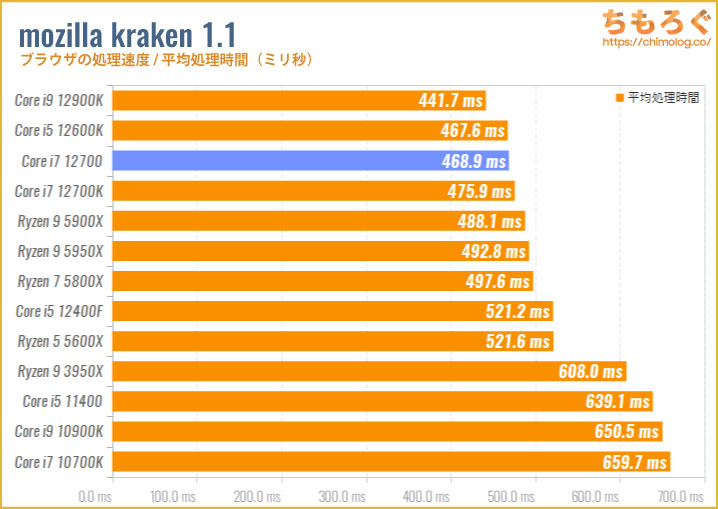

ブラウザの処理速度

PCMark 10 Professional版の「Microsoft Edgeテスト」と、ブラウザ上で動作するベンチマーク「mozilla kraken 1.1」を使って、CPUのブラウザ処理性能をテストします。

Edgeブラウザ(Chromium)の処理速度はトップクラスです。

krakenテストもシングルスレッド性能が反映されやすいです。i7 12700の結果は468.9ミリ秒で、Ryzen 7 5800Xより速いです。2世代前のi7 10700Kから約30%も高速化しています。

なお、mozilla krakenは1000 ミリ秒が大きな目標のひとつで、ここでテストしたCPUはすべて1000 ミリ秒を下回っています。つまり、どれを選んでも実用上はまったく問題ない性能です。

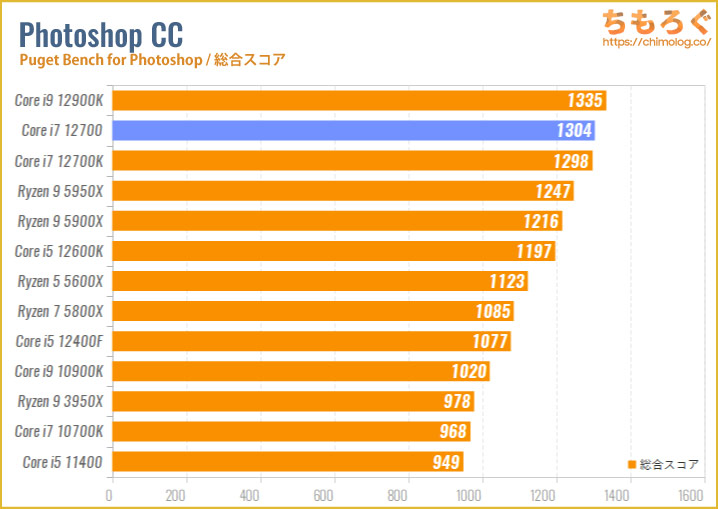

Photoshop CC

写真編集の定番ソフト「Adobe Photoshop CC」の処理速度をテストします。Puget Systems社のプリセットを用いて、Photoshopを実際に動かして、各処理にかかった時間からスコアを算出する仕組みです。

| Photoshop CC 2021 1800万画素の写真編集 | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | Core i7 12700 | Ryzen 7 5800X | Ryzen 9 5900X |

| 総合スコア | 1304 /1000 | 1215 /1000 | 1216 /1000 |

| GPUスコア | 147.8 | 145.1 | 139.1 |

| 一般処理のスコア | 118.1 | 115.3 | 110.1 |

| フィルタ系のスコア | 142.6 | 127.7 | 133.1 |

Core i7 12700のPhotoshop総合スコアは「1304点」です。Ryzen 7 5800XとRyzen 9 5900Xを見事に打ち負かす圧倒的な性能を見せます。

実用上十分とされる1000点満点を軽く超えており、コスパ重視でPhotoshop用CPUを選ぶなら非常におすすめです。

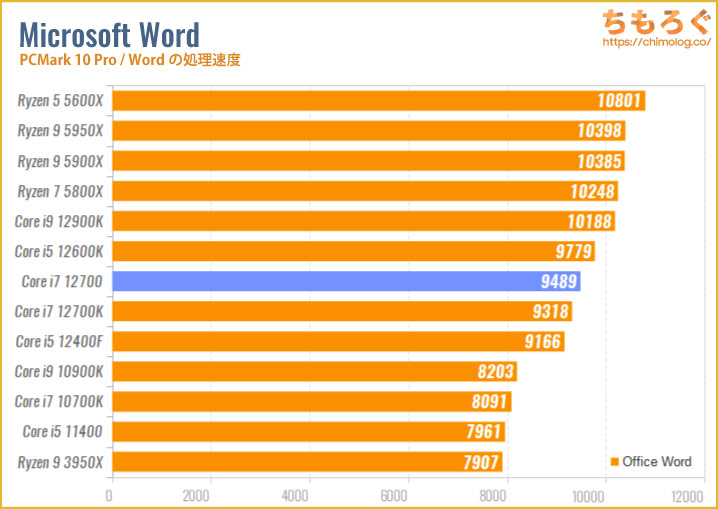

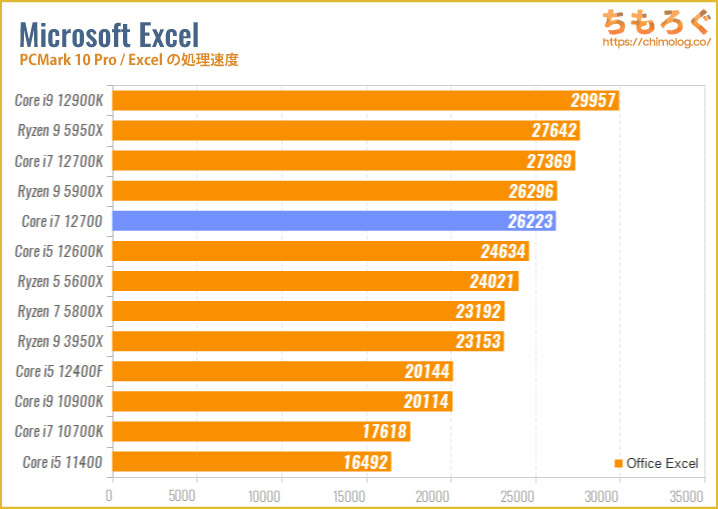

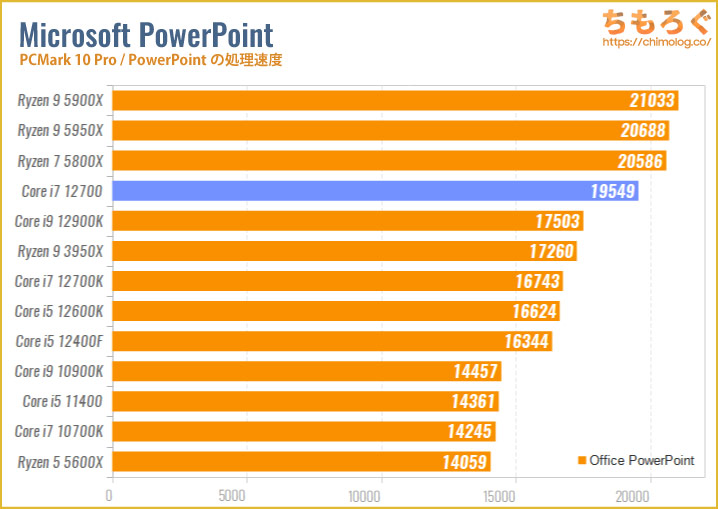

Microsoft Office

パソコンの一般的なワークロードといえば、Microsoftの「Office」ソフトが代表例です。しかし、Microsoft Officeにベンチマークモードはありませんので、ちもろぐでは「PCMark 10 Professional版」を使います。

単なる再現テストではなく、PCMark 10が実際にMicrosoft Office(Word / Excel / PowerPoint)を動かして、各処理にかかった時間からスコアを算出します。

WordはRyzen 7 5800Xにすら届かず、ExcelではRyzen 9 5900Xに匹敵する性能、PowerPointはまた5800Xに負けています。

とはいえ、どのスコアもPCMark 10公式が快適な目安とする4500点を突破しているので、実用上はどれを選んでも性能に大差ないでしょう。Core i7 12700のオフィスワーク性能はかなり高性能です。

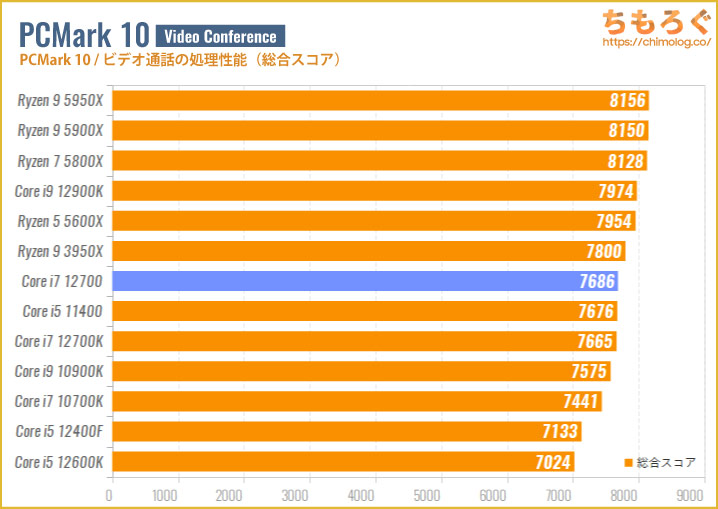

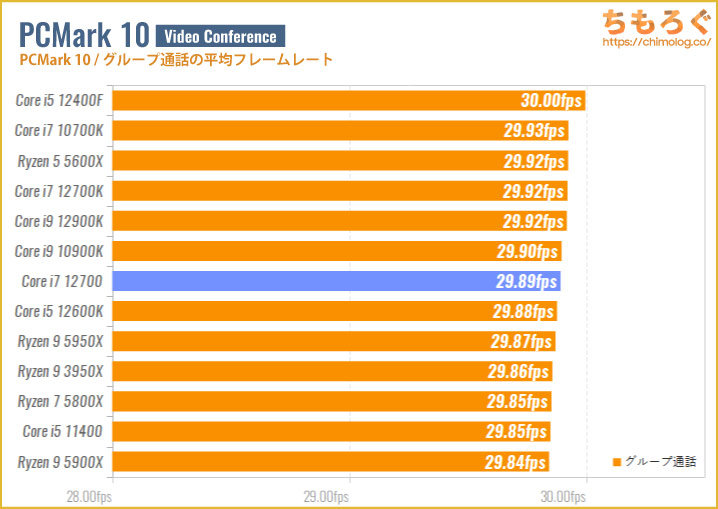

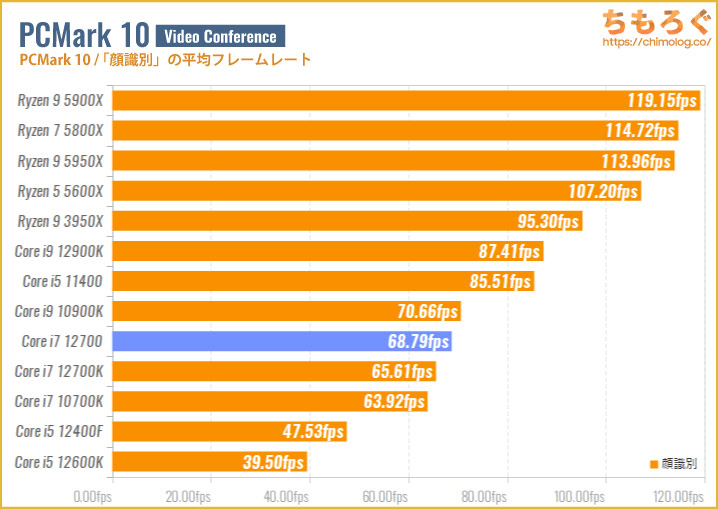

ビデオチャット(VC)の処理性能

コロナウイルスの流行によって、テレワーク(在宅勤務)の導入が進み、ビデオ通話(VC)ソフトも出番が増えています。

検証は「PCMark 10」のビデオ会議テストを使います。ビデオ通話のフレームレート、顔認識の処理速度、エンコード(アバター着用など)の処理速度から、ビデオ通話の性能をスコア化します。

ビデオ通話テストはまったく振るわない結果に。特に「顔識別」のCPUフレームレートが足を引っ張っています。おそらく処理がAlder Lakeに最適化されていません。

「IPC」でCPUの真の進化をチェック

最後は「IPC(クロックあたりの処理性能)」をテストします。IPCが高いとは、つまるところ「同じクロックなのに性能が高い」わけですから、CPUのクロック周波数を固定してベンチマークを行えばある程度は明らかにできます。

方法はシンプルで、クロック周波数を3.5 GHzに固定してCinebench R15をシングルスレッドモードで実行するだけ。

Cinebench R15 / シングルスレッド性能@3.5 GHz

これでIPCの違いをキレイに抽出できます。グラフを見ての通り、Core i7 12700もといAlder Lake世代はIntel Core史上最高のIPCを達成し、Zen3世代のIPCすら上回ります。

2世代前のComet Lakeと比較して約28%、前任者のRocket Lake比で約14%のIPC改善です。

Comet LakeからRocket LakeでZen2を超え、Rocket LakeからAlder LakeでついにZen3超え。息抜きを挟まず2回連続で設計変更を行ったインテルですが、着実に性能を改善しており、今後のRaptor Lake世代やMeteor Lake世代も期待が持てます。

とはいえ、第5世代Ryzen(Zen4)では約29%のIPC改善が予想されているため、IPC競争はまだイタチごっこが続く可能性も高いです。両陣営にとっては苦しい展開かもしれませんが、消費者にとっては歓迎すべき状況です。競争は大事です。

- 「パソコン工房」でCore i7 12700を買う

「Tsukumo通販」でCore i7 12700を買う

「マウスコンピューター」でCore i7 12700を買う

- 「Amazon.co.jp」でCore i7 12700を買う

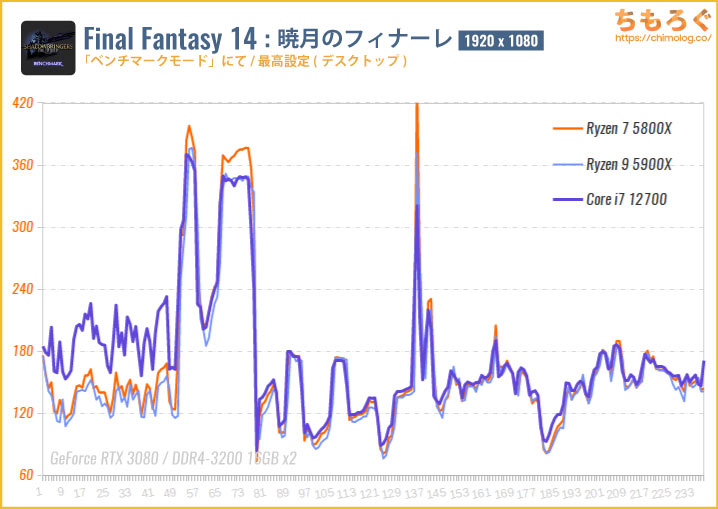

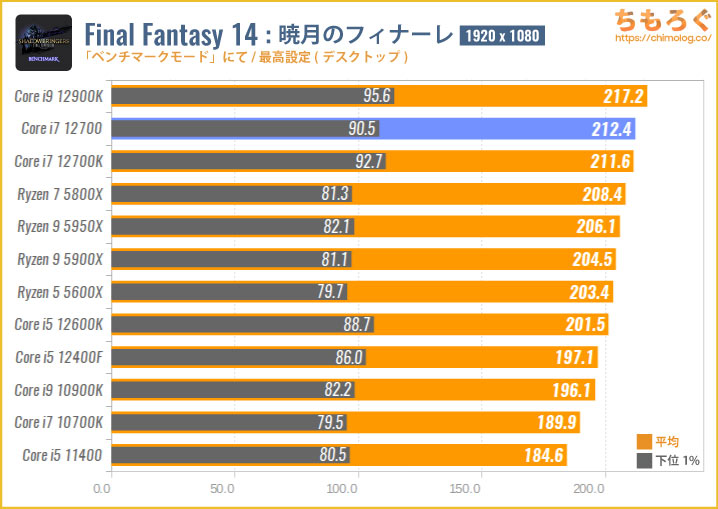

Core i7 12700のゲーミング性能

ゲームで100 fpsを軽く超えるハイフレームレートを出すなら、グラフィックボードの性能が重要です。と同時に、グラフィックボードが高性能であればあるほど・・・CPUの性能も影響が大きくなります。

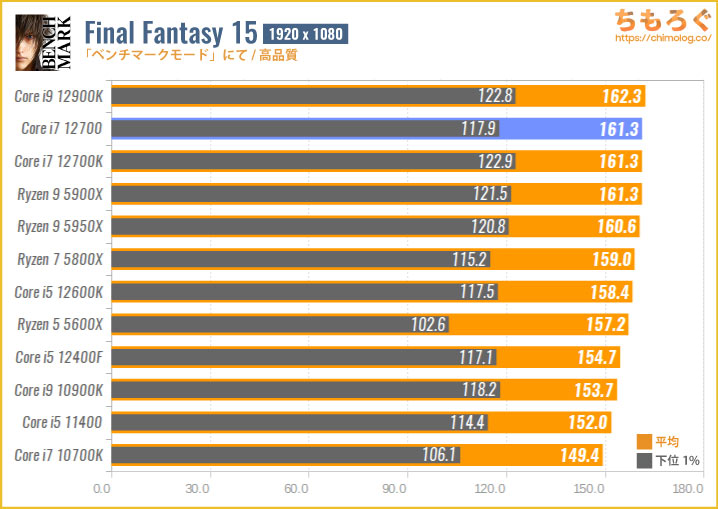

ゲーマー向けグラフィックボードで、ほぼ最強の近い性能を持つ「RTX 3080」を使って、FF14ベンチマークのフレームレートを測定した結果です。

グラフを見ての通り、同じグラボなのに性能に差が出るのが分かります。これが「CPUボトルネック」と呼ばれる現象です。

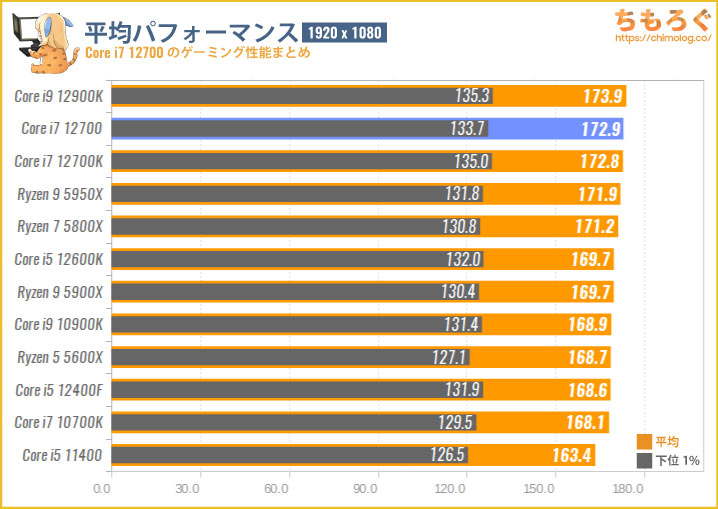

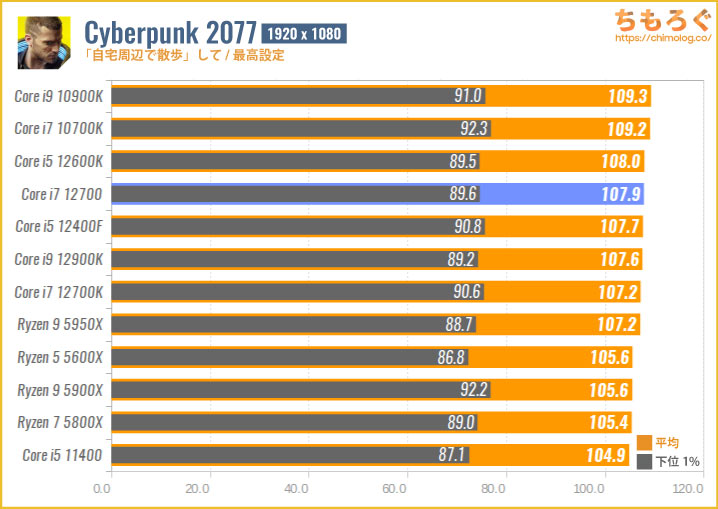

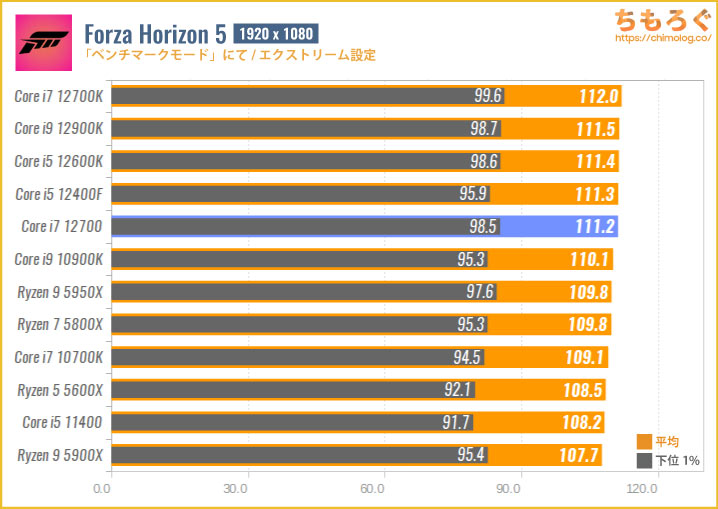

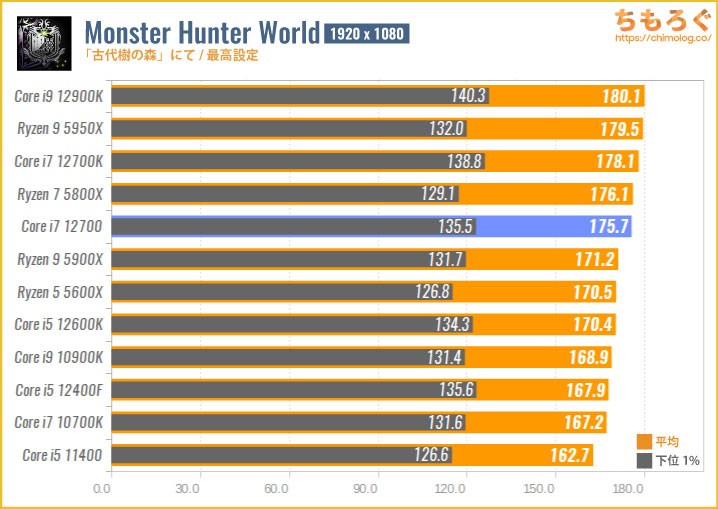

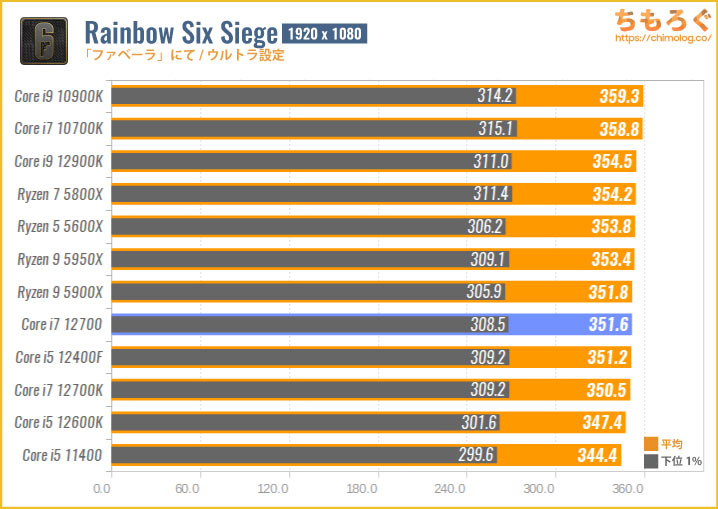

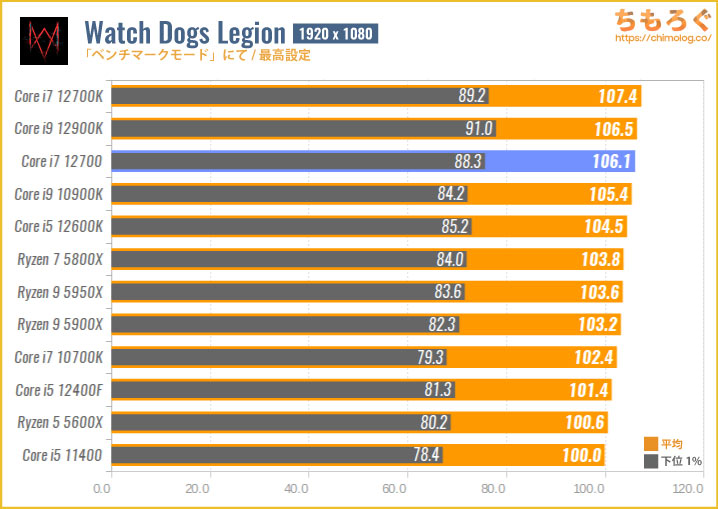

フルHDゲーミング(10個)のテスト結果

ひとつずつグラフを掲載するとムダに長文になるので、テストした結果を以下のスライドにまとめました。

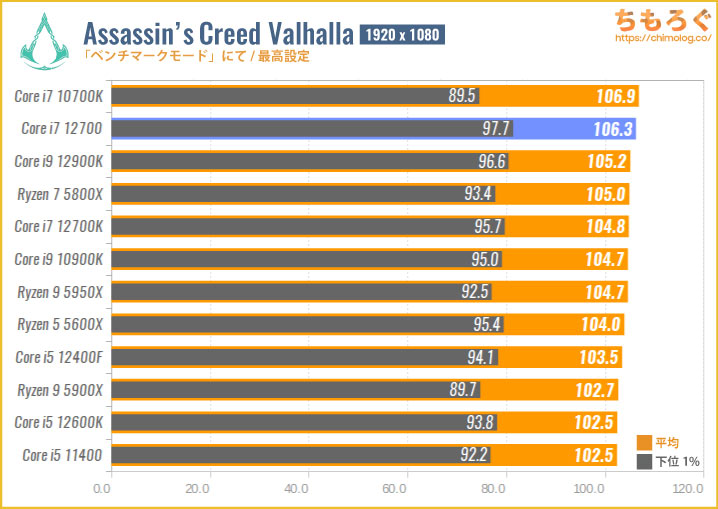

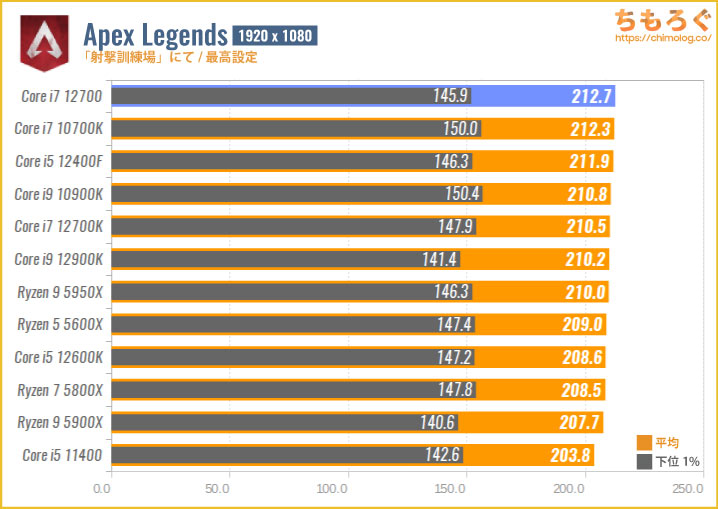

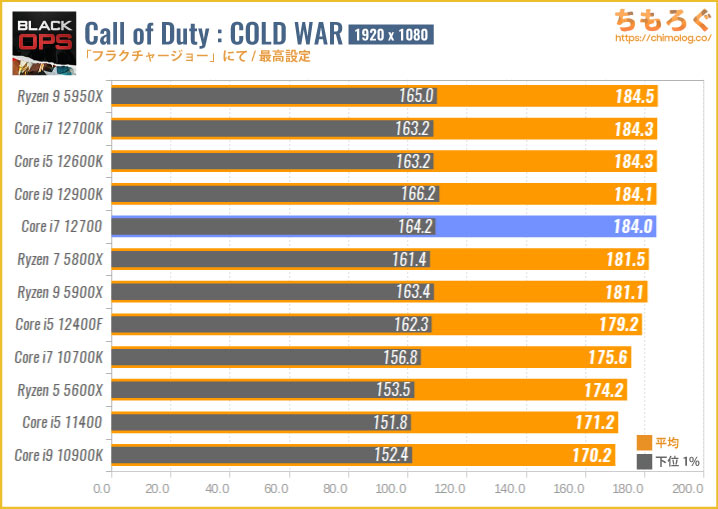

比較したCPUの性能がかなり拮抗していて分かりづらいですが、Core i7 12700のゲーミング性能はトップクラスに位置します。

Ryzen 9 5900Xより安いにもかかわらず、比較したほぼすべてのゲームにてCore i7 12700の方が高フレームレートです。大幅に強化されたシングルスレッド性能がよく効いている証拠です。

平均パフォーマンス

測定した10個のデータを平均パフォーマンスとしてまとめました。

Core i7 12700の平均ゲーミング性能は、同じ価格帯のRyzen 7 5800Xはもちろん、もっと高額なRyzen 9 5900Xすら上回ります。

- 「パソコン工房」でCore i7 12700を買う

「Tsukumo通販」でCore i7 12700を買う

「マウスコンピューター」でCore i7 12700を買う

- 「Amazon.co.jp」でCore i7 12700を買う

消費電力とCPU温度

※写真は過去記事より使い回しです

ちもろぐのCPUレビューでは、電力ロガー機能が付いた電源ユニットを2台使って、CPU単体の消費電力を実際に測定します。

| テスト環境 | ||

|---|---|---|

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | ||

| 850 W(80+ Gold)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | ||

電源ユニットを2台に分けて電力供給を分割しているため、CPUに電力供給している電源ユニットの計測値(+12V Power)を見れば、CPU本体の消費電力が明らかになる仕組みです。

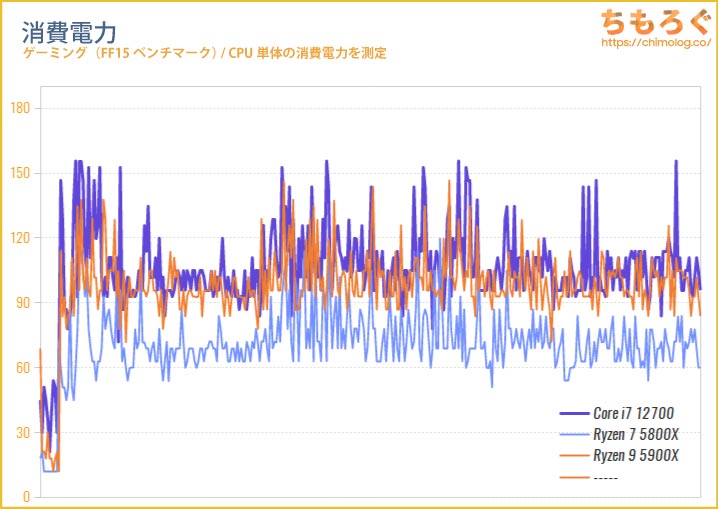

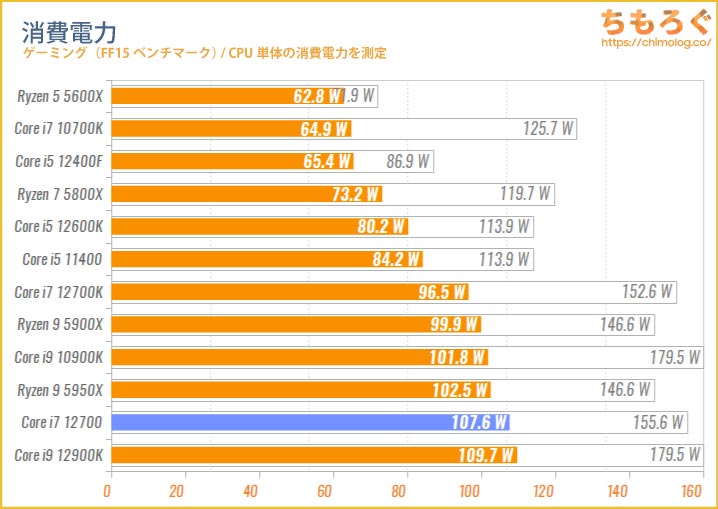

ゲーミング時の消費電力

比較的、CPU負荷が大きいFF15ベンチマークを実行中に、消費電力を測定した結果です。

Core i7 12700のゲーミング消費電力は平均107.6 Wでした。OC版のCore i7 12700Kより、なぜか10 Wも増えています。

Ryzen 7 5800Xは平均73.2 Wでやはり省エネ性能が高いです。Ryzen 9 5900Xも平均100 W程度と落ち着いた消費電力でした。

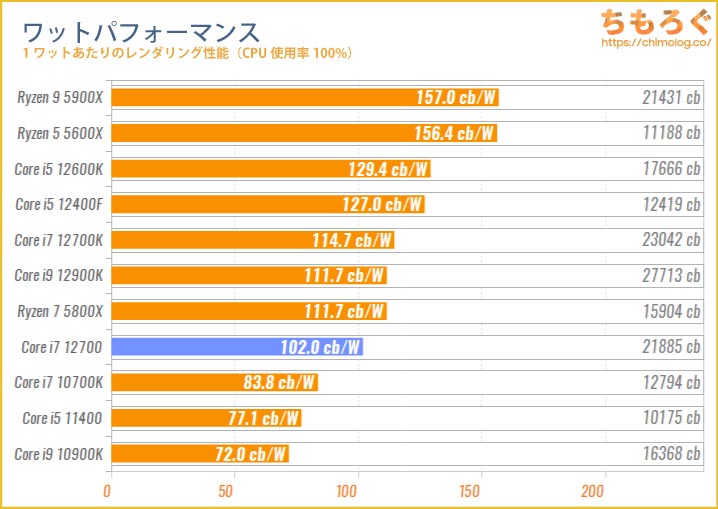

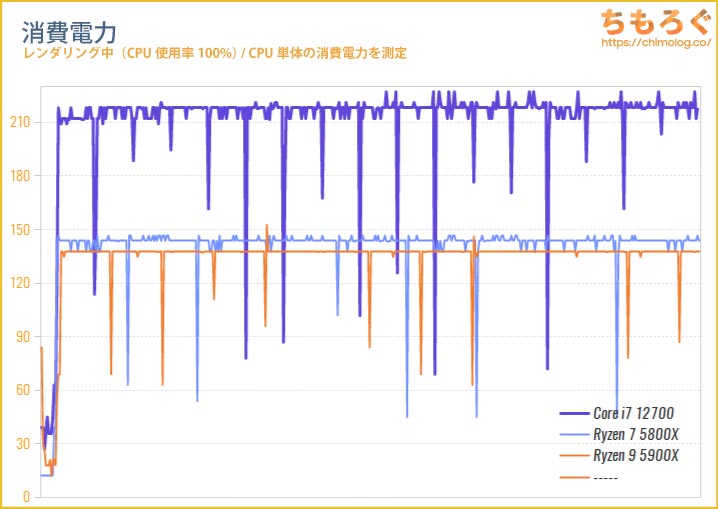

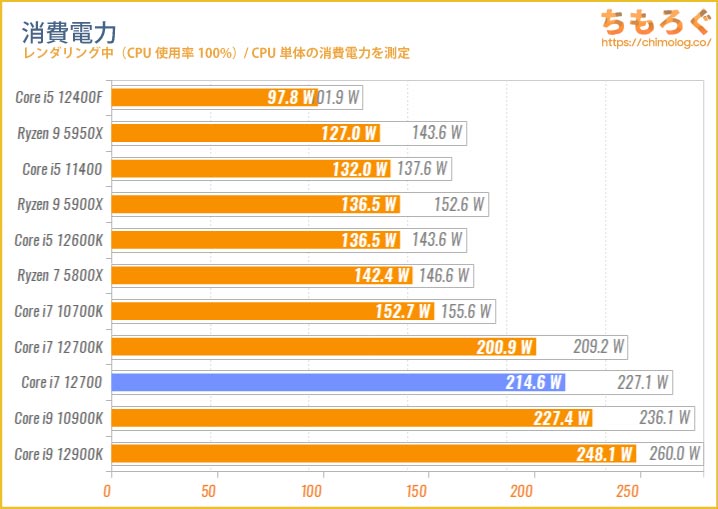

消費電力とワットパフォーマンス

Cinebench R23のストレステストを使って、CPU使用率を100%に維持します。

ストレステストの結果、Core i7 12700の消費電力は平均214.6 Wで軽く200 Wオーバーです。Core i7 12700Kより約13 Wも消費電力が増えてしまっています。

なぜ定格モデルのCore i7 12700の方がかえって消費電力が多いのか。理由はおそらく「選別落ち」です。

インテルのCPUは基本的に少ない消費電力で高クロック動作が可能な個体を「K付き」にまわして、消費電力の割にクロックが伸びない個体を「無印モデル」として販売しています。

つまり、オーバークロック版の方が特性が優秀で、電力効率が高くなりやすいです。

※消費電力の制限にTDPを使うか、MTPを使うか、または無視して独自の制限(ときには無制限)を設けるかはマザーボードメーカーに委ねられています。使用するマザーボードによって、同じCPUでも実際の消費電力に大きく差が出る可能性があるので注意。

消費電力1ワットあたりのレンダリング性能(= ワットパフォーマンス)は、前世代と比較してやや微増、Ryzen 7 5800Xには劣る結果に。

- Core i7 12700:Core i7 10700K = 約1.22倍

- Core i7 12700:Ryzen 7 5800X = 約0.91倍

Ryzen 7 5800Xと比較して約10%劣るワットパフォーマンスです。ほぼ同じ性能のRyzen 9 5900Xと比較してしまうと、なんと35%も劣っています。

依然として、Ryzen 5000シリーズのワットパフォーマンスは優秀です。

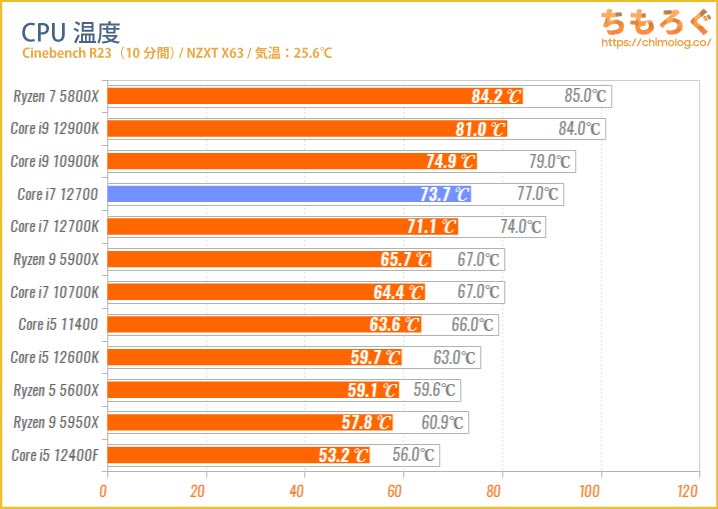

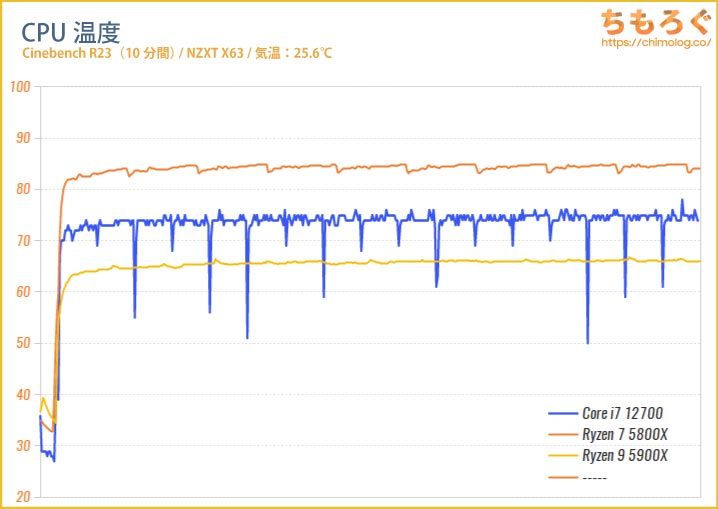

CPU温度

Cinebench R23のストレステスト(10分間)を実行中に、CPU温度を記録します。Core i7 12700の平均値は73.7℃、ピーク時の温度が77℃です。

消費電力が増えた分だけ発熱も増えます。ほぼ同じ性能のRyzen 9 5900Xは平均65.7℃とかなり余裕のある動作です。

とはいえ、i7 12700の200 W超えの消費電力を考えると、思ったよりは冷えている印象です。インテルCPUが消費電力の割に冷えやすい理由は主に3つあります。

- ヒートスプレッダーの面積と厚みが従来世代より大きい

- チップ(ダイ)の厚みを従来世代よりさらに薄型化

- Ryzen 5000(Zen3)よりチップの面積が大きい

インテルが冷えやすいように設計上の工夫を施しています。ただ、どちらかといえばチップの面積の大きさが冷えやすさに影響が大きいです。

面積が大きいと単純に熱密度が低くなり、CPUクーラーが効率よく熱を回収できます。

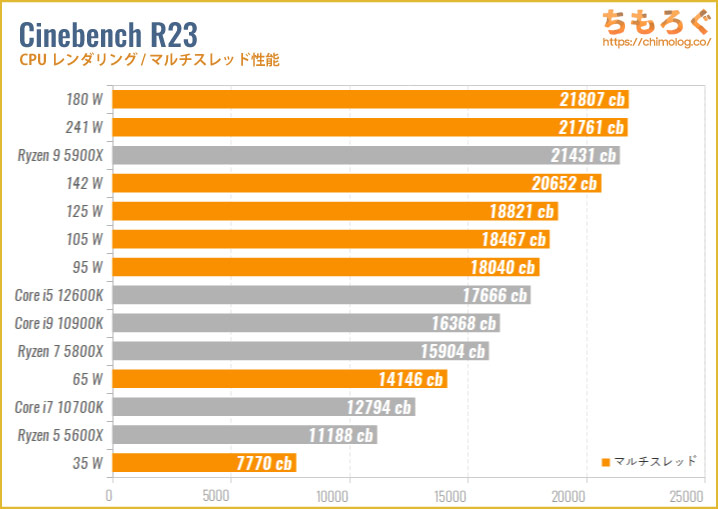

追記:Core i7 12700を電力制限して運用

コメントより「Core i7 12700(無印)に電力制限をかけたときの性能を知りたい」とのリクエストがありましたので、ざっくりと調べてみました。

Core i7 12700に限らず、Alder Lake世代はわずかな性能差のために消費電力を底上げしすぎです。

安い空冷CPUクーラーで比較的扱いやすい142 W設定と、Core i7 12700のMTP(いわゆる最大TDP)180 W設定との性能差は約5.6%に過ぎません。

5.6%の性能をかせぐために、消費電力は142 → 180 Wへと約27%も増えています。

なお、性能が5~6%下がっても、おおむねRyzen 9 5900Xに近い性能を維持します。電力制限設定をかけるなら、とりあえず142 Wに設定して様子見してみると良いでしょう。

ゲーミング性能に影響が大きいシングルスレッド性能は、65 Wから241 W設定まで1880~1900 cb前後を維持できます。35 W設定で1800 cbまで下がります。

| 設定 | Pコア(高負荷時) | Pコア(最大) | 平均温度 |

|---|---|---|---|

| 241 W | 4489 MHz | 4788 MHz | 66.0℃ |

| 180 W | 4489 MHz | 4788 MHz | 66.0℃ |

| 142 W | 4189 MHz | 4788 MHz | 60.0℃ |

| 125 W | 3890 MHz | 4788 MHz | 52.0℃ |

| 105 W | 3691 MHz | 4788 MHz | 47.0℃ |

| 95 W | 3591 MHz | 4788 MHz | 44.0℃ |

| 65 W | 2793 MHz | 4589 MHz | 40.0℃ |

| 35 W | 1895 MHz | 4489 MHz | 29.0℃ |

設定別の動作クロックと、CPUの平均温度(NZXT X63で冷却)をまとめました。

実際に上記のクロックで動作するとは限らないので、あくまでも参考程度に。質の良い個体なら少ない消費電力でも高いクロックを維持できますし、ハズレだともっと低クロックで動作する可能性もあります。

ぼくが買ったCore i7 12700(無印)に限って言えば、Core i7 12700Kより特性が悪いです。

まとめ:5900X並の性能が4万円台から買えるCPU

「Core i7 12700」のデメリットと弱点

- ワッパはRyzen 7 5800Xに劣る

- 12700Kより電気的特性が悪い

- オーバークロック不可

- CPUクーラーの互換性(LGA 1700)

「Core i7 12700」のメリットと強み

- Ryzen 9 5900X並の性能

- 優れたシングルスレッド性能

- 優れたゲーミング性能

- 高いマルチスレッド性能

- 汎用性の高いCPU性能

- 前世代より改善されたワッパ

- PCIe 5.0と4.0をサポート

- DDR5メモリに対応

- 「Intel 10 nm」プロセス採用

- コストパフォーマンスが高い

「Core i7 12700」は4万円台で買える最高のCPUです。ゲーミング性能、クリエイティブ性能において、同価格帯のRyzen 7 5800Xをかんたんに打ち負かします。

それどころか価格が1.5倍も高いRyzen 9 5900Xとおおむね同じ性能です。性能あたりのコストパフォーマンスでCPUを買うならCore i7 12700が非常に魅力的です。

一方で、消費電力やワットパフォーマンスは依然としてRyzen 5000シリーズに一歩譲ります。同等性能のRyzen 9 5900Xはワッパが約1.5倍で、熱も少なく扱いやすいです。

熱が少ない分だけCPUクーラーにお金をかけずにすみますが、Core i7 12700の定格運用を冷やし切るだけなら5000~8000円クラスの空冷CPUクーラーで間に合います。

結局、CPUクーラーのコストを加味したとしても、Core i7 12700はRyzen 9 5900Xとほとんど同じ性能をより安く提供できます。

というわけで、ちもろぐの評価は「Sランク」で決まりです。

| CPU | マザボ | 合計 |

|---|---|---|

| Core i7 12700 | Intel B660(ATX) Intel Z690(ATX) | 6.0万円~ 6.5万円~ |

| Ryzen 9 5900X | AMD B550(ATX) AMD X570(ATX) | 7.7万円~ 8.1万円~ |

Intel 600チップセット搭載マザーボードの価格もやっと落ち着きを見せ始め、買いやすくなりました。

B660マザーボードと組み合わせると、最安で約6万円から。Z690マザーボードとコンボするなら最安で約6.5万円から組めます。チップセットの性能も考慮すると、やはりコスパがいいです。

以上「Core i7 12700(無印)ベンチマークレビュー:同じ値段でRyzen 7 5800Xをノックアウト」でした。

- 「パソコン工房」でCore i7 12700を買う

「Tsukumo通販」でCore i7 12700を買う

「マウスコンピューター」でCore i7 12700を買う

- 「Amazon.co.jp」でCore i7 12700を買う

Core i7 12700の入ったBTOパソコンをとりあえず安く買うなら「ThinkCentre Neo 50t」がかなり安いです。最小構成だと7.7万円で購入できます。

ゲーミングPCは「HP OMEN 40L Desktop」がコスパ良し。Core i7 12700K(水冷クーラー)に、RTX 3070、Z690マザーボードなどが入って23万円から買えます。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

Ryzenもまだワッパやら優位性はあるから捨てたもんじゃないけど、多くの人が重視するであろうコスパで見ると完全にIntelの時代が来たなぁ。

Intel復権か

AMDは下位モデル全然出さないのがもうダメ

多分、出さないんじゃなくて出せない。

CCXの構造的に4コアCPU出したらコスパが鬼の様に悪化して採算取れないんだろうと思われる。

4100とかはZEN2(改)仕様だから安く出せるけど、当然、前世代の構造になった分だけ性能も落ちるし。

でもってTSMCのキャパオーバーが続いていたんで、2021年中にはZEN2仕様で出す事すら叶わずいまになったって事じゃないかと。

自社ファブ持たない弱みが出た感じ。

Ryzen5900x パソコン工房で63300円でした。

今からパソコン一式買うならインテルでもいいでしょうけどCPUだけならどっちでもよさそうですね。インテルのためだけにマザボ買い替えてOS入れ直すのもめんどくさそう。

アムダーは諦めないよ。zen4に期待しまょう

ぼくもRyzen 5 1400の登場で自作PCに復帰した人なので、Zen4に期待しています。今度はローからハイまで網羅したラインナップで来てくれると嬉しいです。

12世代のCPUが物理的にそりかえる仕様は結局どうなったんだろうか

経年劣化で性能が出にくくなるなら13世代待ちにしたいところだ

結局どうなったのか?というと、インテルの立場は「仕様」とのことでした。

・Alder Lakeの反りと曲げにインテルがコメント(Tom’s Hardware)

https://www.tomshardware.com/news/intel-comments-on-alder-lakes-warping-and-bending-issues-mods-void-warranty

Alder Lake CPUの形状が長方形である以上、ソケットの抑え圧力が均等にかかりづらく、曲がりやすい構造はたしかにどうしようもなく「仕様」としか言えない状況に思えます。まぁ、インテルのコメントもなかなか曖昧で不誠実な感じですが・・・。

なお、Alder Lake CPUが曲がる問題はすべての個体で発生するわけではなく、マザーボードのLGA 1700ソケットの個体差も原因として大きいです。

ぼくが持っているマザーボードだと、Z690 Pro RSは曲がります、Z690 TUF WIFI D4はまったく曲がらないです。どちらも同じLotus製のソケットなのに、”ソケットレバーを下ろすのに必要な力” にだいぶ差がありました。

ちなみに、Foxconnだから曲がりやすい、Lotusは曲がりにくい、といった情報はたぶん正しくないです。製造元に関係なく、ソケット圧力の個体差でCPUが曲がるかどうか決まっています。

【対策は?】

ワッシャーや圧力を平均化する金具を使わずにできるかんたんな対策は、ソケットカバーを指で抑えながらレバーを下ろしてみたり、ソケットをマザーボードに固定しているトルクスネジを、締めたり緩めたりして調整するくらい(緩めすぎは危険)。

自分のZ690 Pro RSだと、指でカバーを手前に抑えながらレバーを下ろすと、若干症状が緩和されました。

※個人的にワッシャーや金具は明らかに「仕様外」の取付方法で・・・、怖くて試す気が起こらないです。

ありがとうございます

そうなるとマザボを買う時もサポートの良い実店舗を選ぶ方が良さそうですね

最近のパーツで相性問題が復活するとはいやはやなんとも…

少し前に公式が開き直り発言してた筈。どうせRaptorで何時ぞやみたいにしれっと修正するんだろうって流れが見え見えなんで逆に12世代は買いたくなくなったよ

なんかマザーのメーカーに丸投げでIntelは一切対策取らないっぽいんで、13世代でもそのまんま出てきそうな気がする。

asrockのH670とか16000円台で買えたりするし、12700の価格の安さが強みになりますね。

ゲーム性能で12700kが負けてるのはなんなのだ!?

ほぼ「誤差」のようなものだと思ってくれれば。

ゲーム側の設定をもう少し下げて、CPU側に負担がかかるようにすれば、もう少し差は出ると思います。

現状のテスト方法だと、最新世代のCPU同士で性能差が出づらくなってきた感があるので、そろそろテスト方法を見直そうかなと検討中。

こうしてみると12400のゲーム性能は驚異的だなあ

12700のクロックは書かれている数字だとK付きのだと思います。

K無しのベースは2.1GHzで全コアブーストは4.2GHzだったと思います。

自分の12700はR23のマルチ12100〜12900点をフラフラ

電力無制限設定で12100〜300とちょい低く、150w制限で2、3回だけ12900を叩き出したりとよく分からん子です

マザーボード側でなにか制限がかかっているような・・・。

参考までに、ASRock Z690 Pro RSと、ASUS TUF Z690 WIFI D4はほぼ同じスコアでした。B660やH610の極端に安価なマザーボードだとVRMスロットリングの可能性がありそう?

シングルスレッド性能の強化は素晴らしいが、ワットパフォーマンスが1年以上前のZen3にいまだ追い付けないのはどうなんかなあ

モバイルでも同様で、Alderlake-Uは15W枠でセザンヌ以下だとIntel側資料で明らかになったのは残念でしかない

無印こそ電力制限によるパフォーマンスが見たかったです

12700kはかなり良好だったので

少し遅くなりましたが、電力制限時の性能について追記しました。

i7 12700Kと比較して若干クロックが伸びにくいですが、やはりワットパフォーマンスはかなり改善します。

ただ、個体差でかなり挙動が変わる可能性が高いので参考程度に。

12700も12700kのような電力制限した運用は可能でしょうか

ThinkCentre Neo 50tのレビューが終わった後に、軽く試してみようと思います。

ワットパフォーマンスのところで誤植があります

Core i7 127007:Ryzen 7 5800X = 約0.91倍

ご指摘ありがとうございます。修正しました(_ _)

ワットパフォーマンスの事を考えると長時間高負荷をかけ続ける用途ならzen3もまだまだ捨てたものなじゃ無いんですね

亀レスで申し訳ないですが

自分の12700は電力無制限のcinebenchR23で165W程度の消費電力です。

マザボは管理人さんとおなじくASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

biosバージョンは1504となります。

もしかして見てる項目間違えてますかね?

ぼくの個体だと、HWiNFOのパッケージ読みで180W前後(Package Power)で、CPU 8 pin(EPS +12Vレール)経由の消費電力が220W前後でした。レビューで使ったi7 12700は若干ハズレ個体かもしれません。

亀レスに反応いただきありがとうございます。

ダイの違いでここまで顕著に消費電力差が出るものなんですね。

わざわざ反応いただきありがとうございました。