第12世代CoreシリーズのミドルクラスCPU「Core i5 12600K」を詳しくベンチマーク & レビューします。

6コア12スレッド + 4コア4スレッドで合計10コア16スレッドを備える、インテル史上もっとも強力なスペックを持つCore i5が価格据え置きで登場。ライバルのRyzen 5 5600Xを圧倒できるかどうかに注目です。

Core i5 12600Kの仕様とスペック

| CPU | Core i5 12600K | Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X |

|---|---|---|---|

| ロゴ |  | ||

| 世代 | 12th Alder Lake S | 11th Rocket Lake S | 4th Zen 3 |

| プロセス | 10 nm | 14 nm++++ | 7 nm |

| TIMCPU内部の熱伝導材 | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング |

| ソケット | LGA 1700 | LGA 1200 | Socket AM4 |

| チップセット | Intel 600 | Intel 400 / 500 | AMD 400 / 500 |

| コア数 | 10 | 6 | 6 |

| スレッド数 | 16 | 12 | 12 |

| ベースクロック | 3.70 GHz | 3.90 GHz | 3.70 GHz |

| ブーストクロック全コア使用時 | 4.90 GHz | 4.90 GHz | ~ 4.60 GHz |

| 内蔵GPU | UHD 770 | UHD 750 | なし |

| GPUクロック | 300 ~ 1450 MHz | 350 ~ 1300 MHz | – |

| TDP | 125 W | 125 W | 105 W |

| MSRP | $ 299 | $ 272 | $ 299 |

| 参考価格 | 39000 円 | 37800 円 | 36980 円 |

| CPU | Core i5 12600K | Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X |

|---|---|---|---|

| 世代 | 12th Alder Lake S | 11th Rocket Lake S | 4th Zen 3 |

| プロセス | 10 nm | 14 nm++++ | 7 nm |

| TIMCPU内部の熱伝導材 | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング薄化ダイ & IHSを分厚く | ソルダリング |

| ソケット | LGA 1700 | LGA 1200 | Socket AM4 |

| チップセット | Intel 600 | Intel 400 / 500 | AMD 400 / 500 |

| コア数 | 10 | 6 | 6 |

| スレッド数 | 16 | 12 | 12 |

| ベースクロック | 3.70 GHz | 3.90 GHz | 3.70 GHz |

| ブーストクロック全コア使用時 | 4.90 GHz | 4.90 GHz | ~ 4.60 GHz |

| 手動OC | 可能 | 可能 | 可能 |

| L1 Cache | 864 KB | 480 KB | 384 KB |

| L2 Cache | 9.5 MB | 3 MB | 3 MB |

| L3 Cache | 20 MB | 12 MB | 32 MB |

| 対応メモリ | DDR5-4800 DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 |

| チャネル | x2 | x2 | x2 |

| 最大メモリ | 128 GB | 128 GB | 128 GB |

| ECCメモリ | 不可 | 不可 | U-DIMMのみ |

| PCIeレーン | Gen5 + Gen4 | Gen4 | Gen4 |

| 16 + 4 | 16 + 4 | 16 + 4 | |

| レーン構成 | 1×16 + 4 | 1×16 + 1×4 | 1×16 + 1×4 |

| 2×8 + 4 | 2×8 + 1×4 | 2×8 + 1×4 | |

| – | 1×8 + 3×4 | 1×8 + 2×4 + 1×4 | |

| 内蔵GPU | UHD 770 | UHD 750 | なし |

| GPUクロック | 300 ~ 1450 MHz | 350 ~ 1300 MHz | – |

| TDP | 125 W | 125 W | 105 W |

| MSRP | $ 299 | $ 272 | $ 299 |

| 参考価格 | 39000 円 | 37800 円 | 36980 円 |

Core i5 12600Kのスペック表をまとめました。

1世代前のCore i5 11600Kから、コア数が4つ増えて「10コア16スレッド」へ大幅にスペックが上昇。・・・でも実態はそうとも言えず、高性能な6コア12スレッドと省エネな4コア4スレッドを組み合わせた混合コアです。

今回の第12世代Alder Lake世代はCoreシリーズ初となる「big.LITTLE(ヘテロジニアス構成)」を採用し、インテルが自社で開発した「Intel 7(Intel 10 nm)」プロセスを使って製造されます。

TSMC 7 nm並に緻密な製造プロセスと、同じ価格帯のAMD Ryzen(Zen3世代)を明確に打ち負かすスペックで、ライバルに勝負を挑みます。

高性能コア「Golden Cove」と省エネコア「Gracemont」

前回の第11世代「Cypress Cove」コアを正統進化させた高性能コアが「Golden Cove」です。インテルは高性能コアを単に「Pコア(Performance Core)」と名付けています。

もうひとつのコアが、Atomシリーズから正統進化した省エネ性能に特化した「Gracemont」です。インテルは省エネコアを「Eコア(Efficiency Core)」と呼びます。

| Pコア 高性能コア | Eコア 省エネコア | |

|---|---|---|

| 設計 | Golden Cove | Gracemont |

| 性能 | Cypress Cove比 +19% | 第6世代Sky Lake比 +80% |

| 面積比 | – | Pコアの25% |

高性能コアはシンプルに第11世代をパワーアップさせたコアなので、文句なしにパワフルです。省エネコアは高性能コアのわずか25%の面積で実装されていますが、性能そのものは第6世代Sky Lakeに匹敵しており、単なる飾りとは言えないパワーの持ち主。

これら2種類のコアに対して、優先順位の違うタスクを割り当てて効率よく性能を高めます。スマホで現在使われているやり方だと、今まさに行っている作業を高性能コアにあてて、バックグラウンドアプリを省エネコアに当てる、といった方法です。

インテルは「Thread Director コントローラー」をCPU内部に実装し、扱われているタスクの傾向※を自動で分析、重たそうなタスクなら高性能コアに仕事をまわして、そうでないなら省エネコアに回します。

※タスクの傾向:処理のパターン、メモリアクセスの時間、レイテンシ、ロードやストアの頻度などから自動的にタスクの種類を分類。

第12世代が本気を出すために必要とされるWindows 11自体は、実は補助輪に過ぎません。「このタスクは高性能コアに当てたほうが良いかも?」といったヒントを示すだけで、実際にタスクの割り当てを行うのはCPU内部のThread Directorコントローラーです。

よってWindows 10においても、第12世代Coreは高い性能を示す可能性がおそらくあります。

インテル10 nmプロセスによる物量設計

動作クロックをそのままに性能を向上させる方法は、「同じ時間内に複数の処理を実行できる」設計をとにかく詰め込むことです。

たとえば、初期のAMD Ryzenは動画エンコードが性能の割に遅い欠点がありました。次世代のRyzenでは、AVX演算器の256 bit化(128 bitを2つずつではなく、256 bit単体にした)を行い、エンコード性能を大幅に改善しています。

第12世代Alder Lakeの高性能コア(Golden Cove)と省エネコア(Gracemont)も同じように、同じ時間内に複数の処理を実行できる設計をたくさん盛り込んで、クロックあたりの処理性能を大幅にパワーアップしています。

μOPキャッシュのエントリー数を倍増(2.25K → 4.0K)L1 iTLBエントリー数を倍増(128 → 256)、分岐予測に失敗したときのペナルティを最小限に抑えるため、L2分岐ターゲットバッファを2.4倍(5K → 12K = Zen3の約2倍)まで強化。

さらに、アウトオブオーダー実行のバッファサイズを352 → 512(Zen3の2倍以上)まで強化するなど、物量投入のオンパレードです。

ゴリ押しとも言える新設計の導入により、インテルは第11世代と比較して「IPCを平均19%も改善した」と主張します。

同じクロック周波数で性能が約1.2倍です。10世代と11世代でも約1.2倍の伸びだったので、インテルCPUは2世代のうちに約1.44倍もIPCを改善した計算に。

物量投入に伴ってチップ面積も大型化しますが、今回のインテルは長らく使い古したIntel 14 nmプロセスから、ついに10 nmプロセス(ブランド名はIntel 7)への微細化を伴います。

| プロセス | トランジスタ密度 |

|---|---|

| TSMC 7 nm | 91.20 MTr / mm2 |

| Intel 10 nm | 100.76 MTr / mm2 |

| Samsung 7 nm | 95.08 MTr / mm2 |

Intel 10 nmプロセスのトランジスタ密度は約101 MTr/mm2で、AMDがRyzen製品の製造を委託しているTSMC 7 nmプロセスの密度が91.2 MTr/mm2と推定されています。

つまり、TSMC 7 nmプロセス以上に部品を詰め込めるからこそ、第12世代Alder Lakeのゴリゴリな物量設計が可能になったわけです。従来の14 nmプロセスで同じ設計を採用すると、チップが巨大化しすぎて採算が取れないでしょう。

もう一点付け加えると、インテルのCoreシリーズは内蔵グラフィックス(Xe Graphics)も搭載します。ライバルのZen3と戦えるCPU性能を確保するだけでも割と大変なのに、内蔵グラフィックスを詰め込む面積も必要でカツカツです。

DDR5メモリとPCIe 5.0をサポート

一般ユーザーにとって必要性がなくとも、先進性をアピールするために最新規格を先取りする例はよくあります。今回のAlder Lakeも同様に、まだ対応する製品がまったく出回っていない状況で、DDR5メモリとPCIe 5.0をサポートします。

PCIe 5.0はCPU側から16レーン(8レーン x2に分割可)です。記事を書いた時点で、PCIe 5.0に対応したグラフィックボードもNVMe SSDも無いので、現状はマーケティング的な意味合いが強いです。

DDR5メモリはDDR5-4800(デュアルチャネル)をサポート。メモリクロックに影響を受けやすいタスク(例:ゲーミング、動画編集、圧縮や解凍など)で恩恵がありそうに思えて、メモリのレイテンシが伸びているため期待した効果は得られないかもしれないです。

さらにDDR5メモリはDDR4メモリと比べて2倍近い価格で、入手も難しい状況。DDR5対応マザーボードの驚くほど高い価格も考慮すると、コストパフォーマンスが完全に終わってます。初期の頃は一部のメモリ好きが遊ぶだけでしょう。

互換性は終わり:LGA 1700に大型化

第12世代Alder Lakeから、新しいCPUソケット「LGA 1700」を導入。第10~11世代でつづいたLGA 1200との互換性は消滅します。

新型ソケットのLGA 1700は写真を見て分かる通り、シンプルにソケットのピン数が大幅に増えました。CPUソケットのピン折れに今まで以上に注意が必要です。

Core i5 12600KのCPU性能:5600Xに終焉が訪れる?

テスト環境

| テスト環境 「ちもろぐ専用ベンチ機(2021)」 | |||

|---|---|---|---|

| PC | ver.Intel | ver.Intel | ver.AMD |

| Core i5 12600K | Core i5 10400F | Ryzen 5 5600X | |

| NZXT X63 280 mm簡易水冷クーラー | |||

| ASUS TUF GAMINGZ690-PLUS WIFI D4 | ASUS ROG STRIXZ590-E GAMING | ASUS ROG STRIXX570-E GAMING | |

| DDR4-3200 16GB x2使用モデル「G.Skill TridentZ C16」 | |||

| RTX 3080使用モデル「MSI VENTUS 3X OC」 | |||

| NVMe 1TB使用モデル「Samsung 970 EVO Plus」 | |||

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | |||

| 850 W(80+ Gold)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | |||

| Windows 11 Pro(Build 22000) 修正パッチ「KB5006746」導入済み | Windows 11 Pro(Build 22000) 修正パッチ「KB5006746」導入済み AMD「3.10.08.506」導入済み | ||

| ドライバ | NVIDIA 496.76 DCH | ||

Core i5 12600Kをベンチマークしていく、ちもろぐ専用ベンチ機のスペック表です。なるべくプラットフォーム間で同じようなスペックになるように調整しています。

特に注意したいのがメモリです。国内海外を問わず、法人メディアのレビュー記事では第12世代CoreだけDDR5メモリを使っている不公平な比較が多いので、コスト的にも現実的なDDR4メモリ同士で比較を行います。

OSはWindows 11 Proを新品の「Samsung 970 EVO Plus 1TB」にインストール済み。

Windows 11のバージョンはBuild 22000かつ、ゲーミング性能の不具合を解消した「KB50006746」パッチを適応、さらにAMD Ryzen側は性能低下を防ぐ最新版のチップセットドライバ(3.10.08.560以降)をインストール済みです。

おおむね同じスペックに揃えられていますが、マザーボードに関しては第12世代Coreだけ1ランク低いマザーボードを使います。今回のASUS E-GAMINGはDDR5対応となり、DDR4メモリの互換性が無いので断念しました。

※AMD Ryzenでは「1:1モード」、Intel CPUでは「Gear 1モード」と呼ばれています。互換性重視の「1:2」や「Gear 2」モードは実効性能が悪いので使わないです。

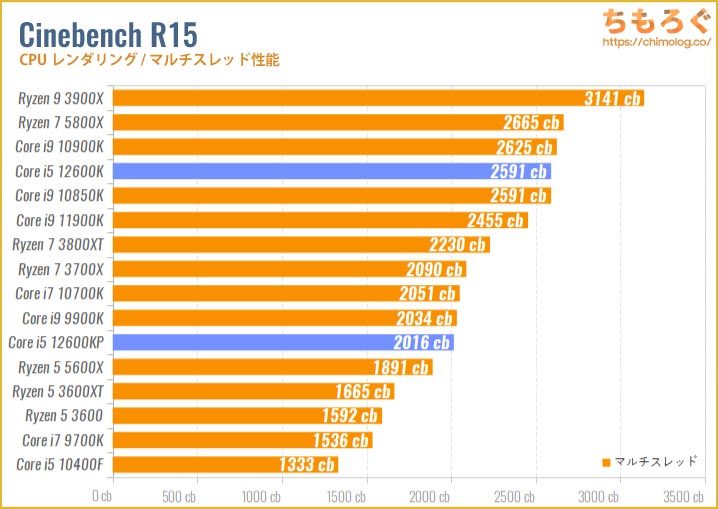

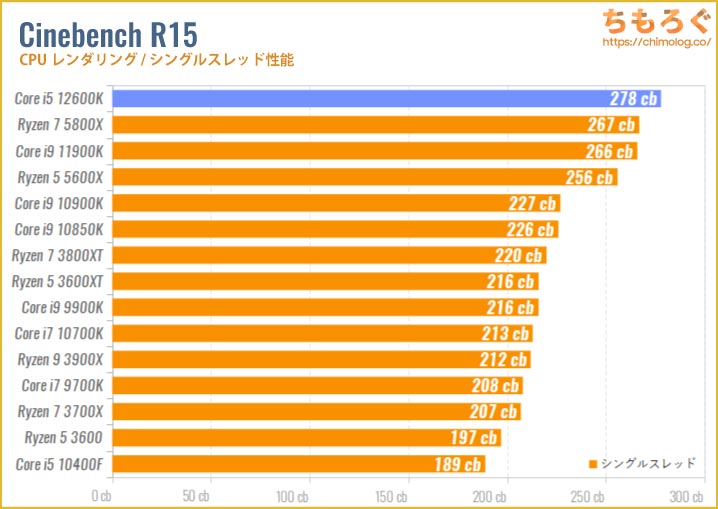

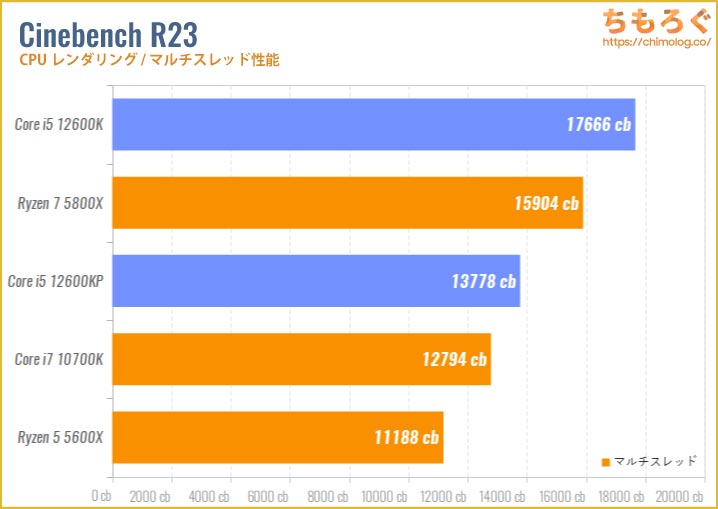

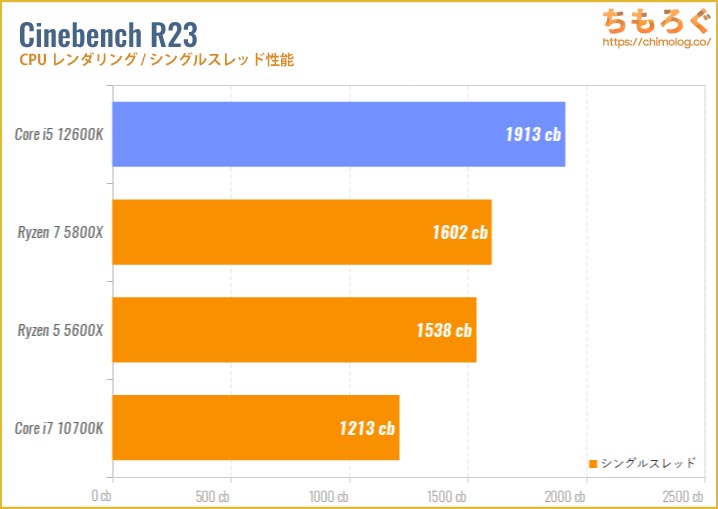

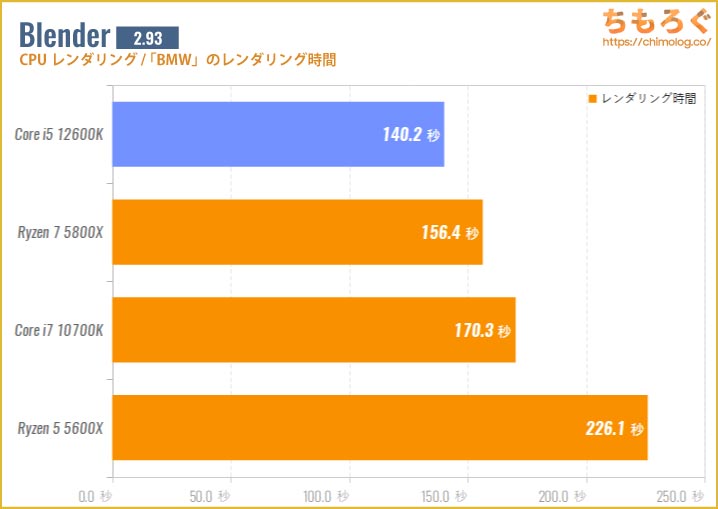

レンダリング性能

CPUの性能をはかるベンチマークとして、「CPUレンダリング」は定番の方法です。ちもろぐでは、下記3つのソフトを用いてCPUレンダリング性能をテストします。

- Cinebench R15

- Cinebench R23

- Blender(BMW)

日本国内だけでなく、国際的にも定番のベンチマークソフトです。なお、CPUレンダリングで調べた性能はあくまでも目安であり、CPUの性能を代表するスコアではない点は注意してください。

圧巻の性能です。マルチスレッド性能でRyzen 5 5600Xを完全に打ち負かし、上位モデルのRyzen 7 5800Xや、10コア20スレッドのCore i9 10850Kすら上回る凄まじいマルチスレッド性能を見せつけます。

インテル10 nmプロセスで可能になった物量設計の恩恵により、シングルスレッド性能も過去最高の水準です。特にCinebench R23はRyzen 5 5600Xに対して、約24%もシングルスレッド性能が高いです。

シングルスレッド、マルチスレッド性能ともに極めて高いレベルにまとまっており、万人におすすめしやすい性能特性に期待できます。

Blender(2.93.1)のBMWレンダリングも、Core i5 12600KがRyzen 5 5600XやRyzen 7 5800Xを完全に打ち負かしてトップに立ちます。

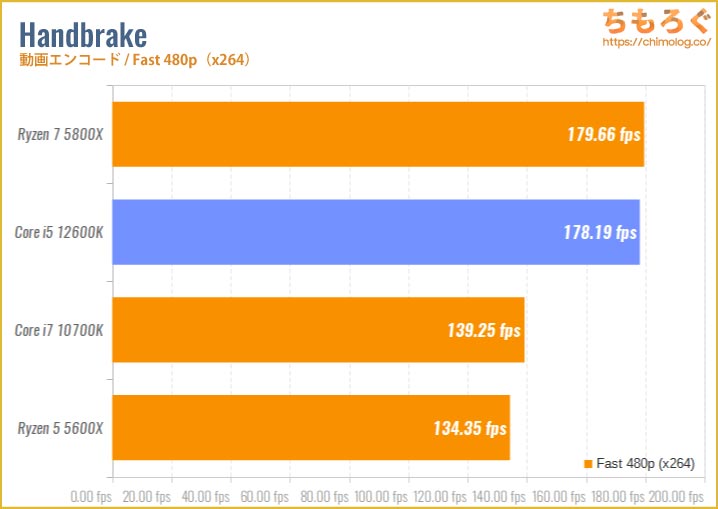

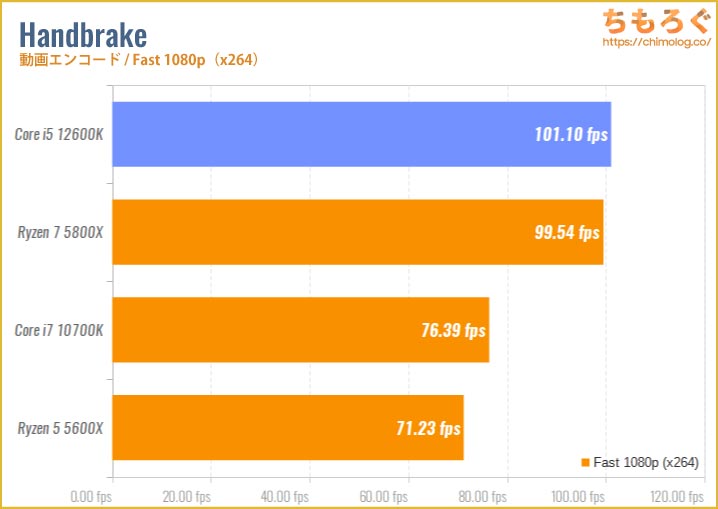

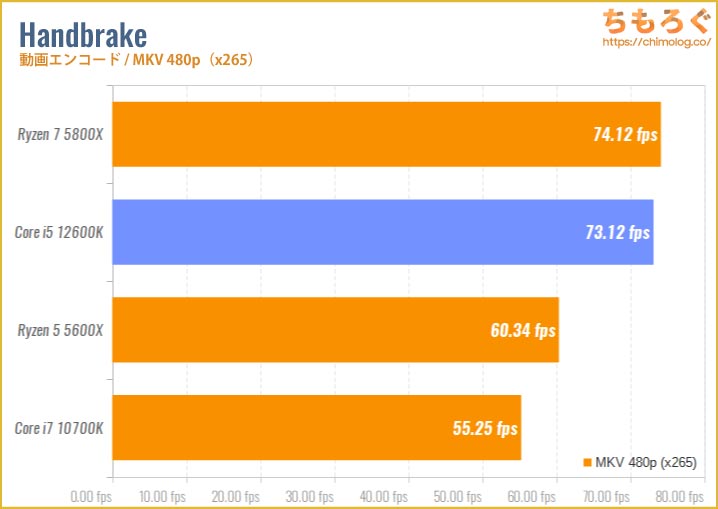

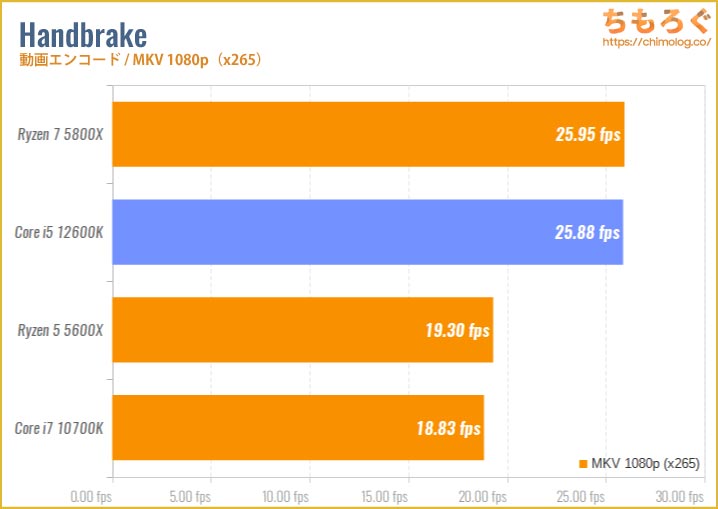

動画エンコード

CPUレンダリングと並んで、動画エンコードはCPUの性能を調べる定番の方法です。

- Handbrake

- Aviutl(rigaya氏の拡張プラグインを使用)

ちもろぐでは、フリー動画エンコードソフト「Handbrake」と、日本国内で人気の動画編集ソフト「Aviutl」における動画エンコード速度をテストします。

処理が軽い「Fast 480p」「Fast 1080p」から、処理が非常に重たい「MKV 480p(x265)」「MKV 1080p(x265)」まで、Core i5 12600KはRyzen 7 5800Xと接線を繰り広げます。価格が1.3万円も高いRyzen 7 5800Xと互角なんて・・・すごい性能です。

なお、本来のライバルであるRyzen 5 5600Xに対しては圧倒的な性能差で完封します。

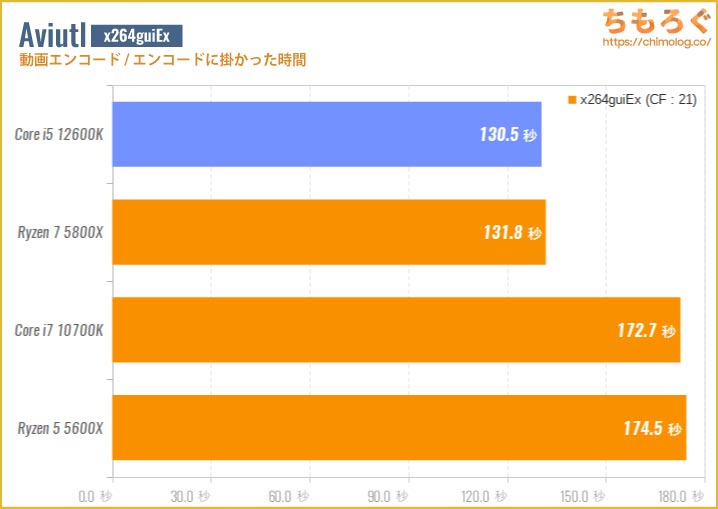

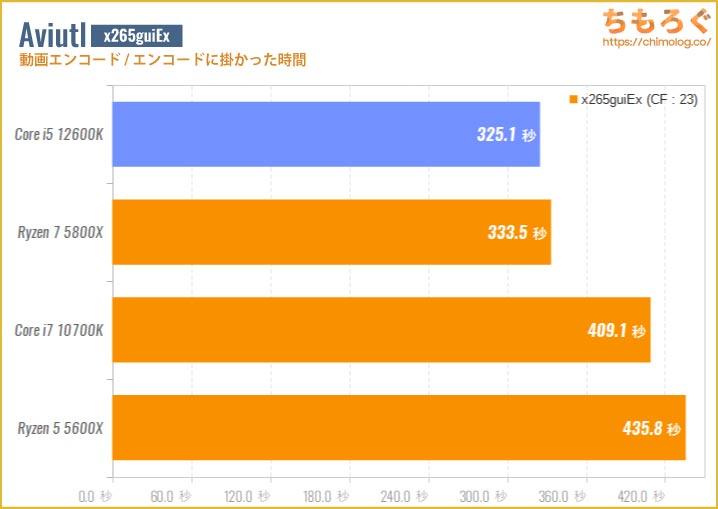

Aviutlにて、拡張プラグイン「x264guiEx」「x265guiEx」を使って動画エンコードをしました。なお、今回のテストから使用する動画素材を大容量化して、テスト終了にかかる時間を伸ばします。

結果はCore i5 12600KがギリギリでRyzen 7 5800Xを抑えトップに。Ryzen 5 5600XやCore i7 10700Kは置いてけぼりです。

動画エンコード性能はおおむね強力です。しかし、Core i5 12600KはPコア + Eコアで合計10コア16スレッドあるにも関わらず、8コア16スレッドのRyzen 7 5800Xを少し上回る程度。動画エンコードだと10コア16スレというより、7コア14スレと表現した方ががしっくり来ます。

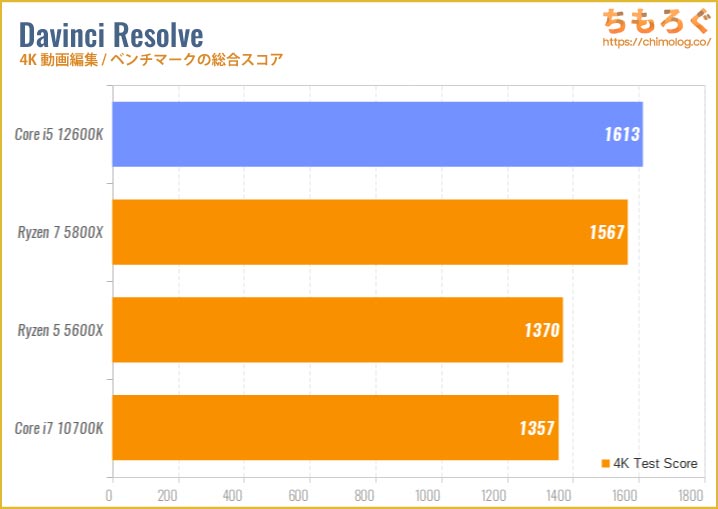

動画編集

「Davinci Resolve」はフリー動画編集ソフトとして、Aviutlと並んで完成度の高いソフトです。カラーグレーディングやVFX合成などプロ仕様な機能に加え、PCスペックをフルに活用できる洗練された設計が大きな強み。

ちもろぐでは、Puget Systems社のベンチマークプリセットを使って、Davinci Resolve 17における動画編集のパフォーマンスを計測します。バッチ処理でDavinci Resolveを動かして、それぞれの処理にかかった時間からスコアを出す仕組みです。

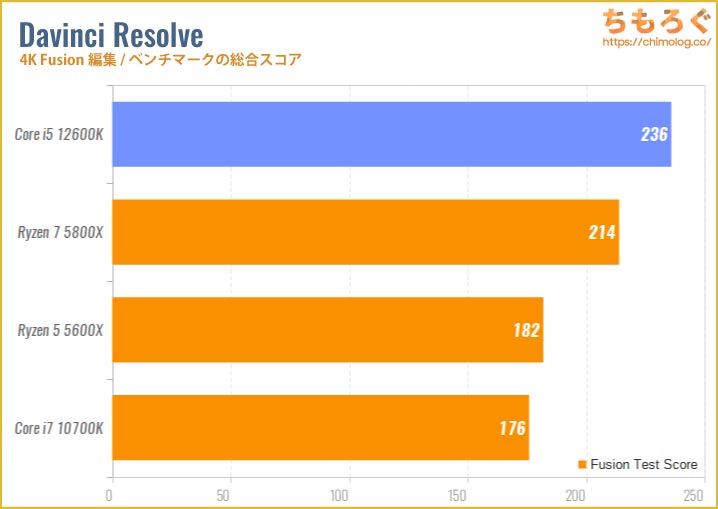

| Davinci Resolve 17 / 4K動画編集 | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | Core i5 12600K | Core i7 10700K | Ryzen 7 5800X |

| Standard Overall Score | 1613/1000 | 1357/1000 | 1567/1000 |

| 4K Media Score | 116 | 105 | 121 |

| GPU Effects Score | 132 | 126 | 135 |

| Fusion Score | 236 | 176 | 214 |

「4K Test(4K動画編集)」の総合スコアは、Core i5 12600Kが1613点を記録。ライバルのRyzen 5 5600Xは1370点、Ryzen 7 5800Xは1567点で、Core i5 12600Kがトップです。

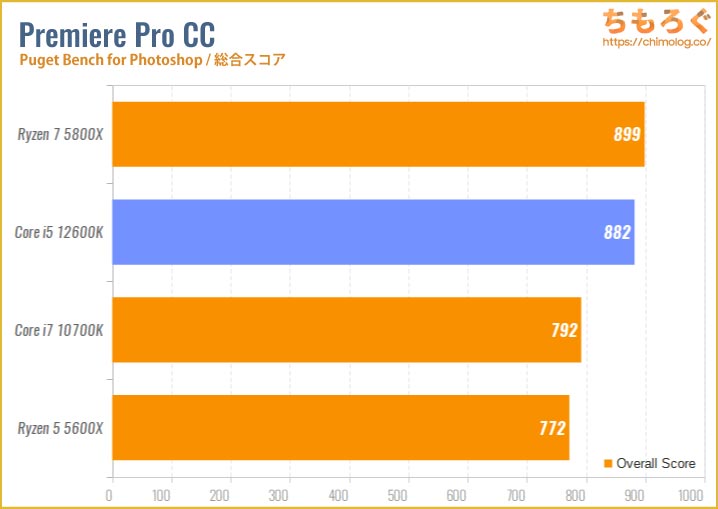

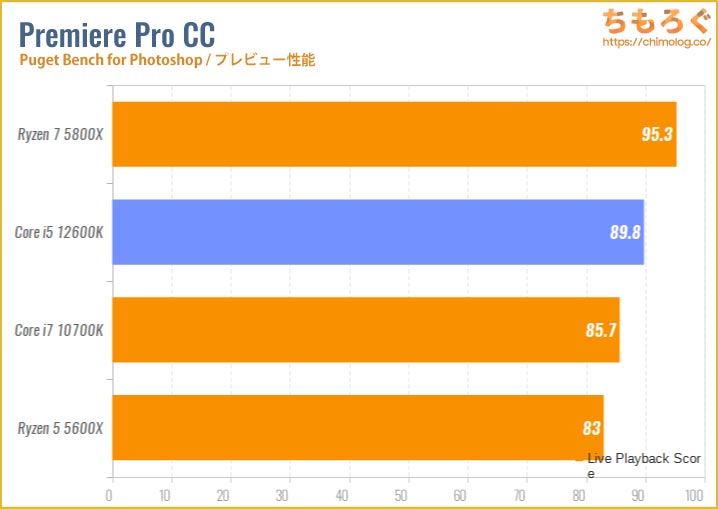

「Premiere Pro」は言わずもがな、超有名な動画編集ソフトです。Ryzenが登場した頃はマルチコアが効きづらい残念ソフトでしたが、2020年以降よりマルチコアが効きやすく最適化されています。

総合スコアは「882点」で、Ryzen 5 5600X以上の性能を示します。Ryzen 7 5800Xには惜しくも僅差で負けていますが、価格を考えればCore i5 12600Kは大健闘です。

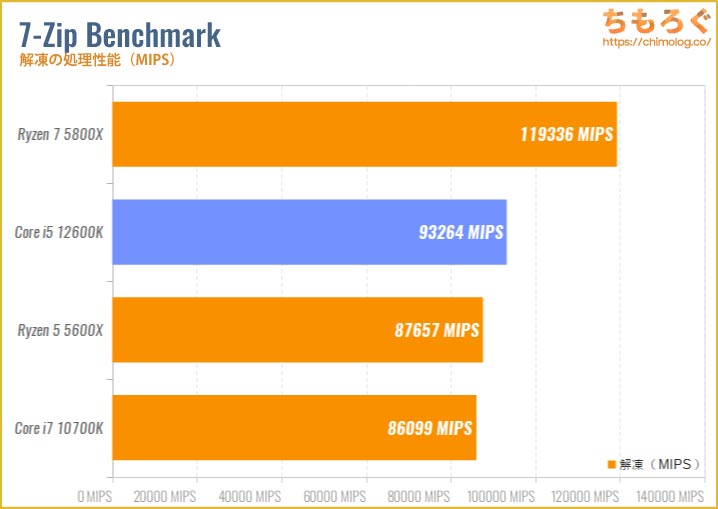

圧縮と解凍

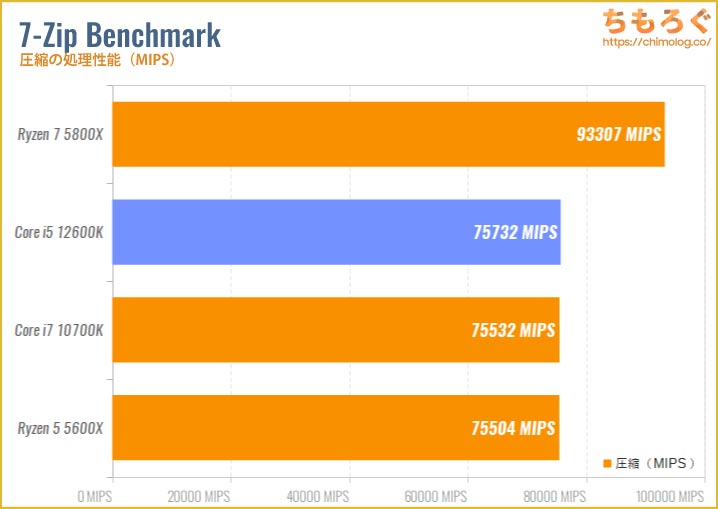

ファイルの圧縮と解凍のスピードを、有名なフリー解凍ソフト「7-Zip」を使って計測。付属のベンチマークツールで、圧縮と解凍のスピードを「MIPS」という単位で分かりやすく表示してくれます。

圧縮スピードは「75732 MIPS」で、Ryzen 5 5600Xに僅差で勝利。Eコアがある分、もっと圧倒するかと思いきや、意外と僅差なあたりEコアの性能は活かされていないように見えます。

解凍スピードは「93264 MIPS」で、Ryzen 5 5600Xを完全に打ち負かします。Eコアの効き目がイマイチですが、圧倒的なシングルスレッド性能は高い実効性能を示しています。

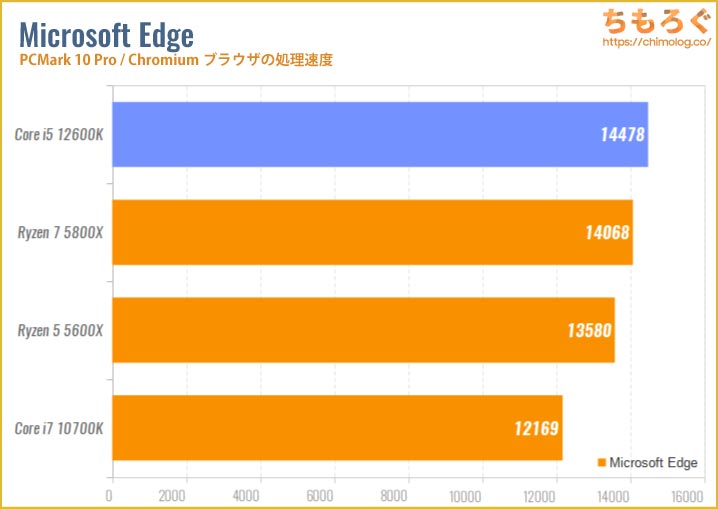

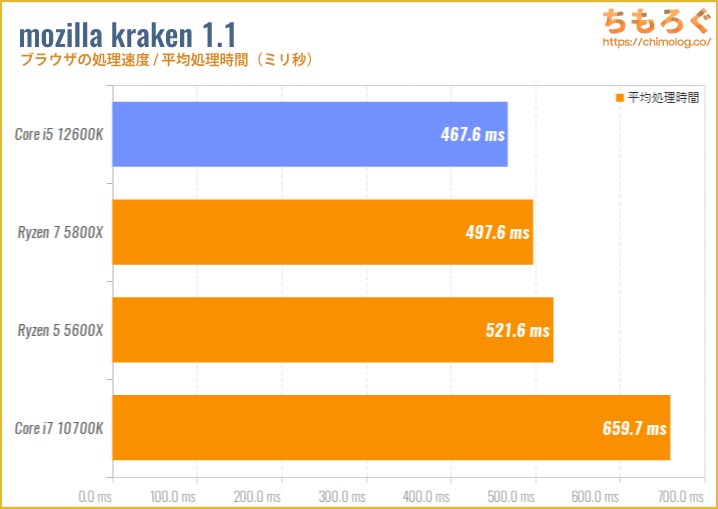

ブラウザの処理速度

PCMark 10 Professional版の「Microsoft Edgeテスト」と、ブラウザ上で動作するベンチマーク「mozilla kraken 1.1」を使って、CPUのブラウザ処理性能をテストします。

Edgeブラウザ(Chromium)の処理速度は、シングルスレッドの速さが効いてRyzen 5 5600XやRyzen 7 5800Xをごぼう抜きです。

krakenテストもシングルスレッド性能が反映されやすいです。トップは予想通り、最高峰のシングルスレッド性能を誇るCore i5 12600Kです。12600Kは400 ミリ秒にきちんと入り込み、iPhone並のブラウザ処理速度に達します。

なお、mozilla krakenは1000 ミリ秒が大きな目標のひとつで、ここでテストしたCPUはすべて1000 ミリ秒を下回っています。つまり、どれを選んでも実用上はまったく問題ない性能です。

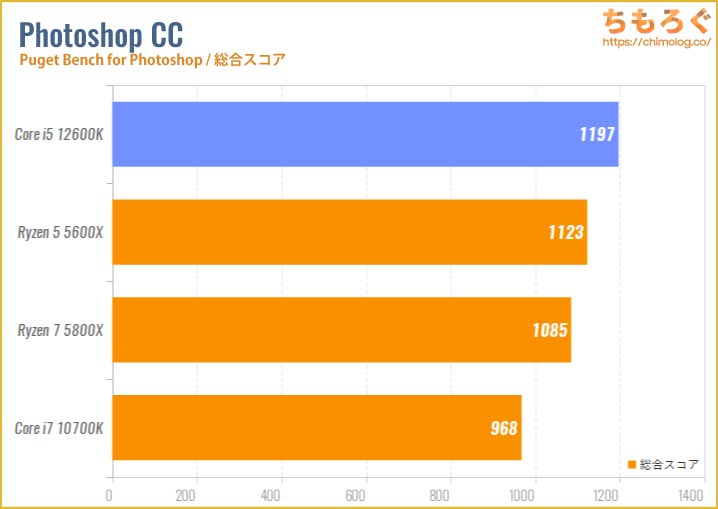

Photoshop CC

写真編集の定番ソフト「Adobe Photoshop CC」の処理速度をテストします。Puget Systems社のプリセットを用いて、Photoshopを実際に動かして、各処理にかかった時間からスコアを算出する仕組みです。

| Photoshop CC 2021 1800万画素の写真編集 | |||

|---|---|---|---|

| テスト内容 | Core i5 12600K | Ryzen 7 5800X | Core i7 10700K |

| 総合スコア | 1197 /1000 | 1215 /1000 | 1123 /1000 |

| GPUスコア | 131.8 | 145.1 | 108 |

| 一般処理のスコア | 105.1 | 115.3 | 88.4 |

| フィルタ系のスコア | 134.3 | 127.7 | 105.2 |

Core i5 12600KのPhotoshop総合スコアは「1197点」です。高いシングルスレッド性能でRyzen 7 5800Xに、あと一歩迫るPhotoshop性能です。

Photoshop用のCPUをコスパと性能どちらも重視して選ぶなら、Core i5 12600Kは最高の選択肢になるでしょう。

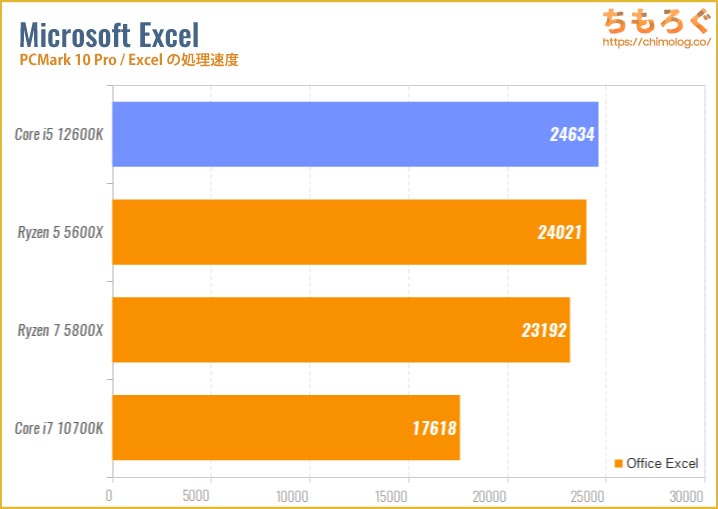

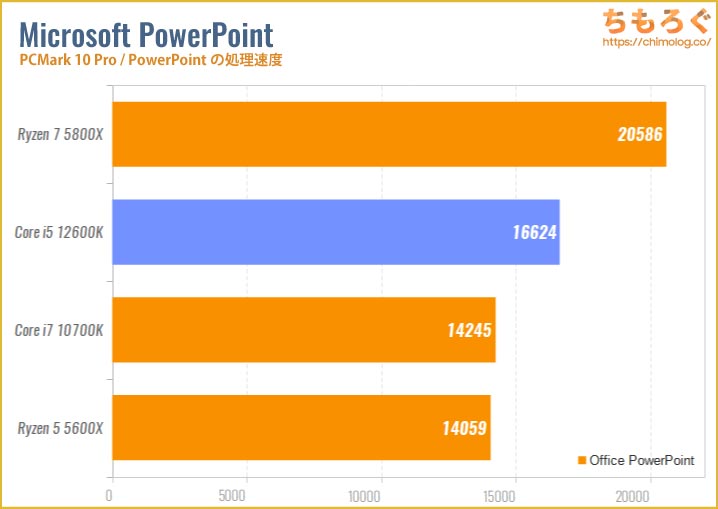

Microsoft Office

パソコンの一般的なワークロードといえば、Microsoftの「Office」ソフトが代表例です。しかし、Microsoft Officeにベンチマークモードはありませんので、ちもろぐでは「PCMark 10 Professional版」を使います。

単なる再現テストではなく、PCMark 10が実際にMicrosoft Office(Word / Excel / PowerPoint)を動かして、各処理にかかった時間からスコアを算出します。

Wordはあまり性能を発揮できず、Ryzen 5 5600Xに届きません。逆にExcelだとRyzen 7 5800Xすら抑えてトップに。PowerPointはRyzen 5 5600XとRyzen 7 5800Xのちょうど中間です。

性能の傾向がイマイチ掴めないものの、Core i5 12600Kのオフィスワーク処理性能はおおむね優秀です。

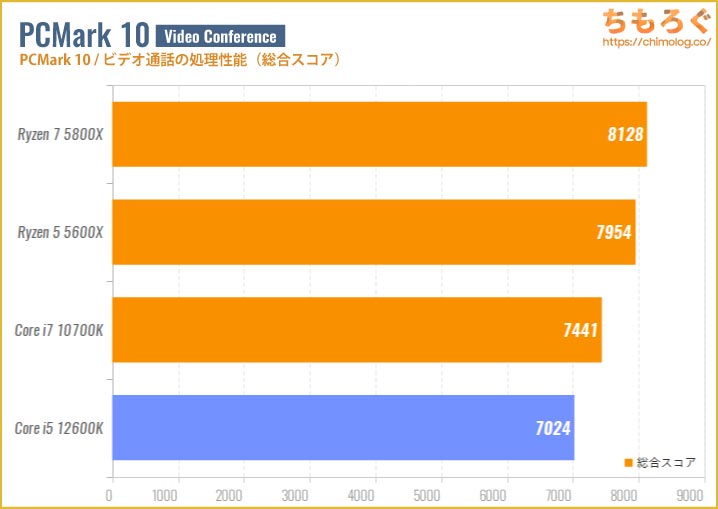

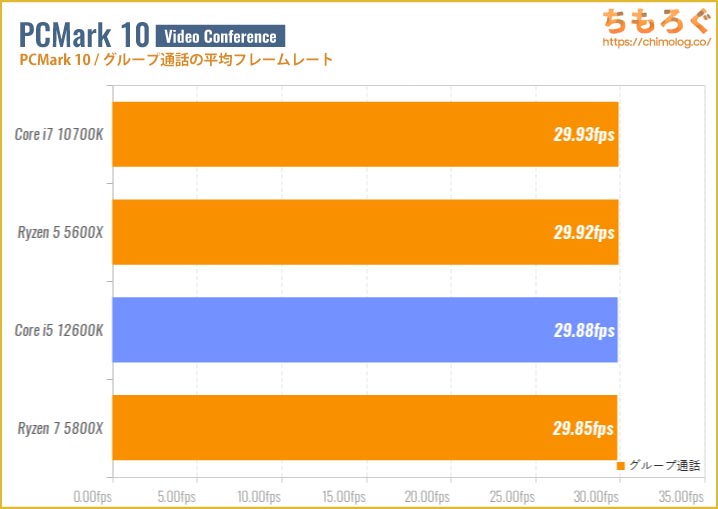

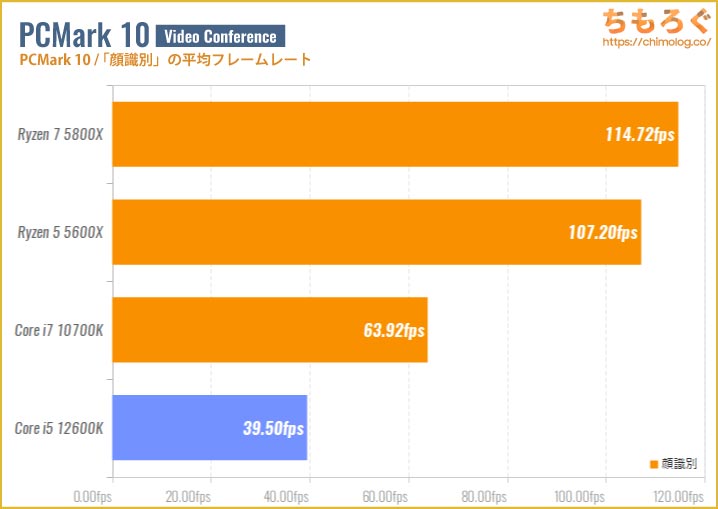

ビデオチャット(VC)の処理性能

コロナウイルスの流行によって、テレワーク(在宅勤務)の導入が進み、ビデオ通話(VC)ソフトも出番が増えています。

検証は「PCMark 10」のビデオ会議テストを使います。ビデオ通話のフレームレート、顔認識の処理速度、エンコード(アバター着用など)の処理速度から、ビデオ通話の性能をスコア化します。

ビデオ通話テストはまったく振るわない結果に。特に「顔識別」のCPUフレームレートは非常に低く、処理が最適化されていない様子が伺えます。念のためEコアを無効化して再テストしましたが、結果はほとんど変わらなかったです。

「IPC」でCPUの真の進化をチェック

最後は「IPC(クロックあたりの処理性能)」をテストします。IPCが高いとは、つまるところ「同じクロックなのに性能が高い」わけですから、CPUのクロック周波数を固定してベンチマークを行えばある程度は明らかにできます。

方法はシンプルで、クロック周波数を3.5 GHzに固定してCinebench R15をシングルスレッドモードで実行するだけ。

Cinebench R15 / シングルスレッド性能@3.5 GHz

これでIPCの違いをキレイに抽出できます。グラフを見ての通り、Core i5 12600KもといAlder Lake世代はIntel Core史上最高のIPCを達成し、Zen3世代のIPCすら上回ります。

2世代前のComet Lakeと比較して約28%、前任者のRocket Lake比で約14%のIPC改善です。

Comet LakeからRocket LakeでZen2を超え、Rocket LakeからAlder LakeでついにZen3超え。息抜きを挟まず2回連続で設計変更を行ったインテルですが、着実に性能を改善しており、今後のMeteor Lake世代も期待が持てます。

とはいえ、第5世代Ryzen(Zen4)では約29%のIPC改善が予想されているため、IPC競争はまだイタチごっこが続く可能性も高いです。両陣営にとっては苦しい展開かもしれませんが、消費者にとっては歓迎すべき状況です。競争は大事です。

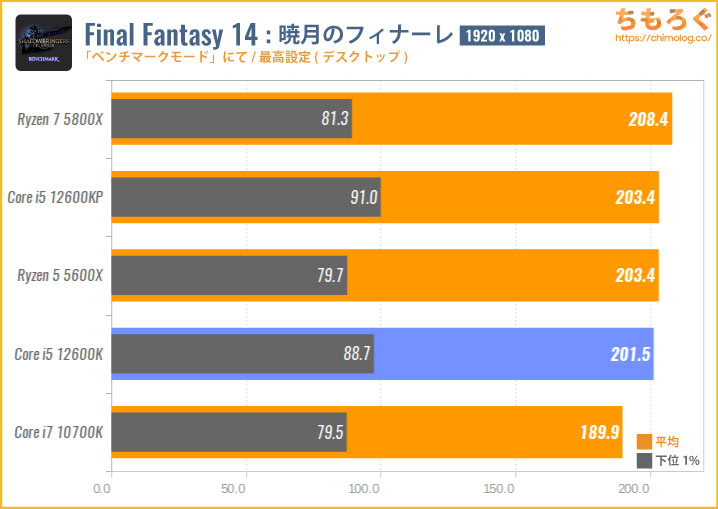

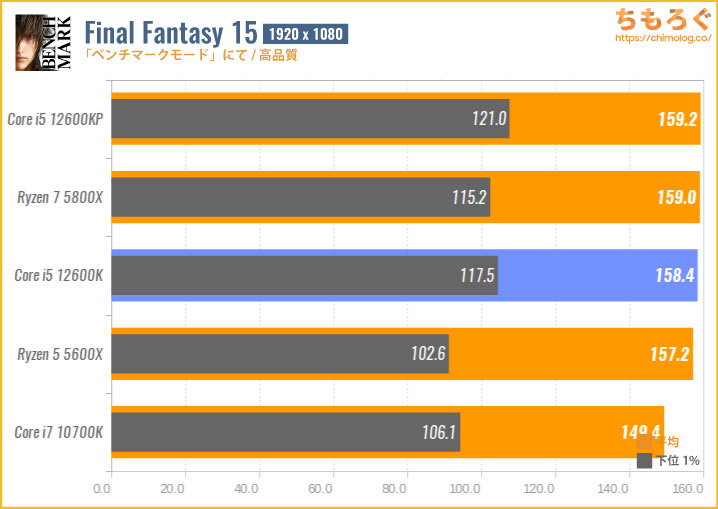

Core i5 12600Kのゲーミング性能

ゲームで100 fpsを軽く超えるハイフレームレートを出すなら、グラフィックボードの性能が重要です。と同時に、グラフィックボードが高性能であればあるほど・・・CPUの性能も影響が大きくなります。

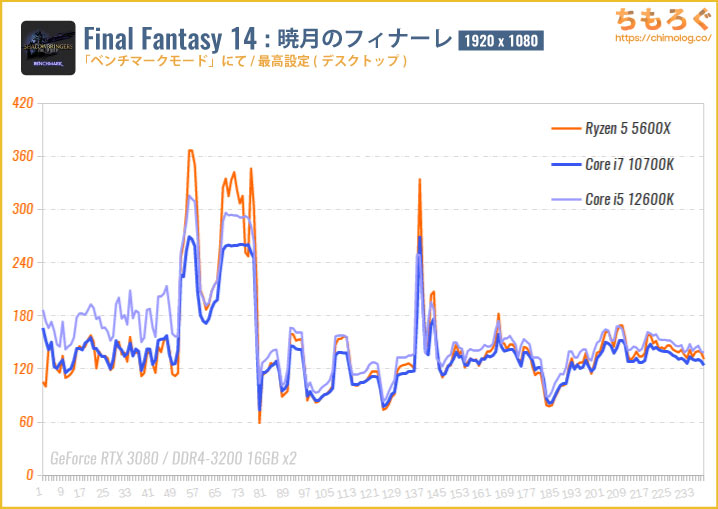

ゲーマー向けグラフィックボードで、ほぼ最強の近い性能を持つ「RTX 3080」を使って、FF14ベンチマークのフレームレートを測定した結果です。

グラフを見ての通り、同じグラボなのに性能に差が出るのが分かります。これが「CPUボトルネック」と呼ばれる現象です。

Core i5 12600Kは一応シングルスレッド性能で最高峰に位置づけられるCPUなので、ゲーミング性能に期待できます。実際にどの程度ライバルを圧倒できるか、11個のゲームで比較してみましょう。

- Apex Legends

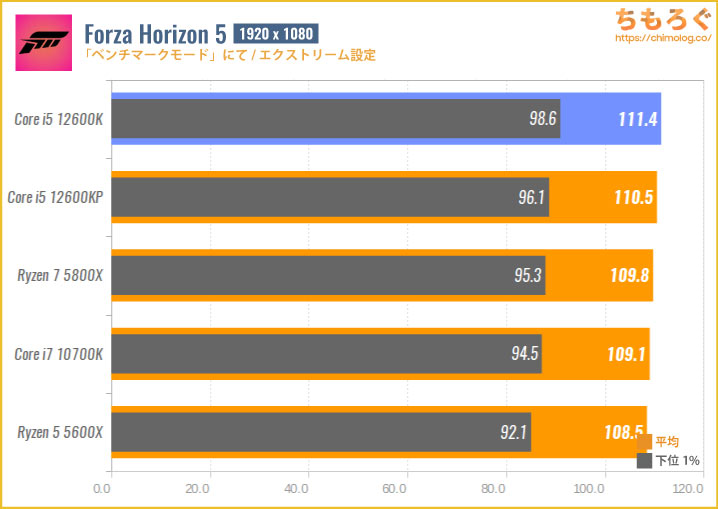

- Forza Horizon 5

以上2つの最新AAAタイトルを追加しました。

- Microsoft Flight Simulator 2020

一方で、MSFS2020を検証タイトルから外しました。アップデートの影響で過去のデータと整合性がまったく取れない上に、同じセーブデータを使ってもデータのばらつきが非常に大きく、(わずかな性能差を重視する)CPUの比較検証には不適切です。

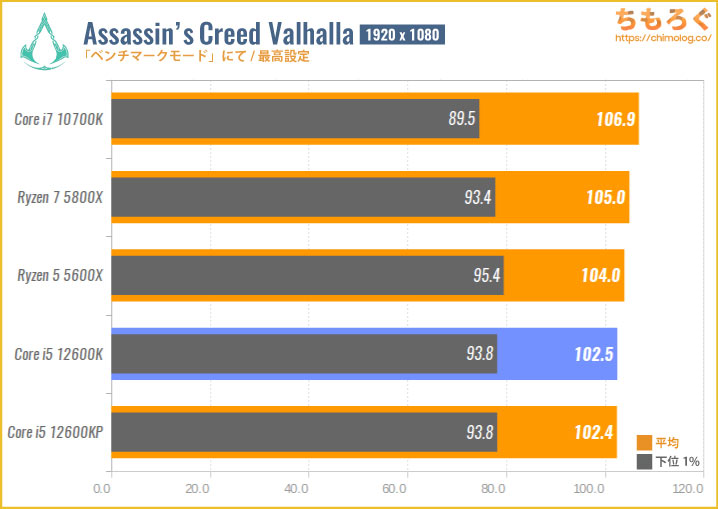

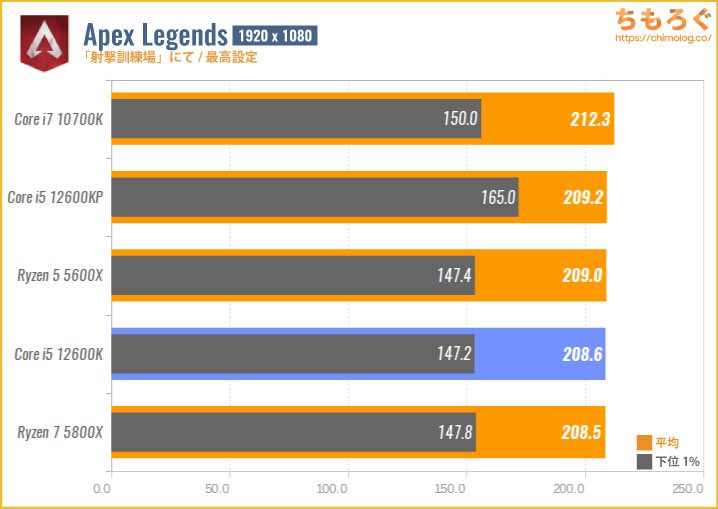

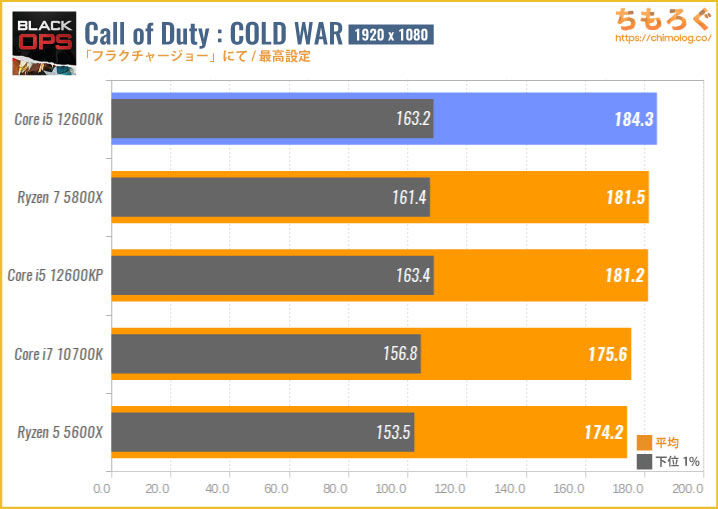

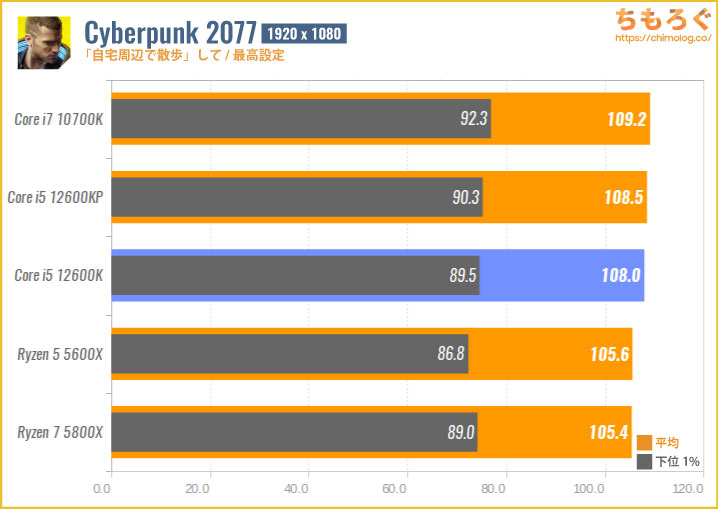

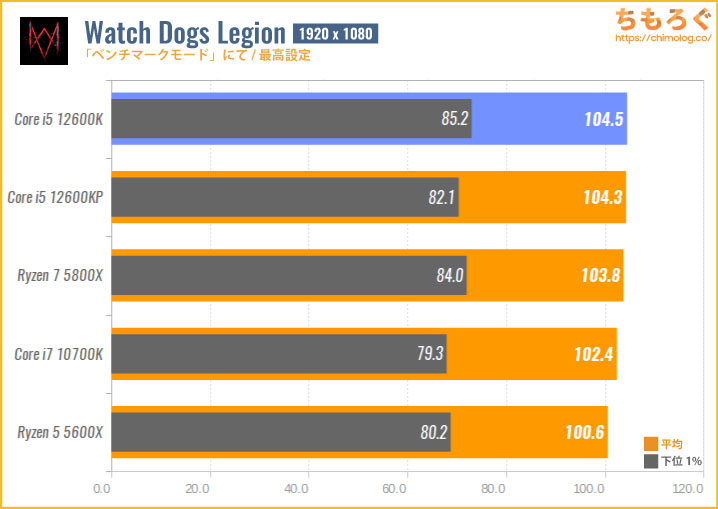

フルHDゲーミング(11個)のテスト結果

ひとつずつグラフを掲載するとムダに長文になるので、テストした結果を以下のスライドにまとめました。

Core i5 12600KのEコアを無力化したデータも参考程度に掲載しました(Core i5 12600KPがEコアなし)。

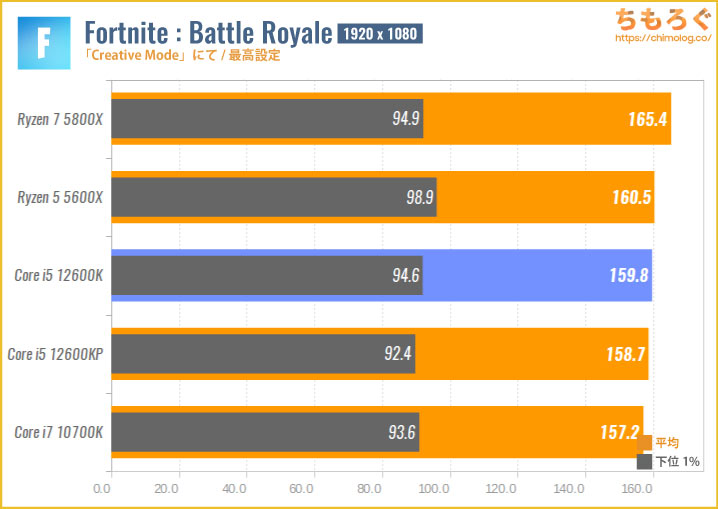

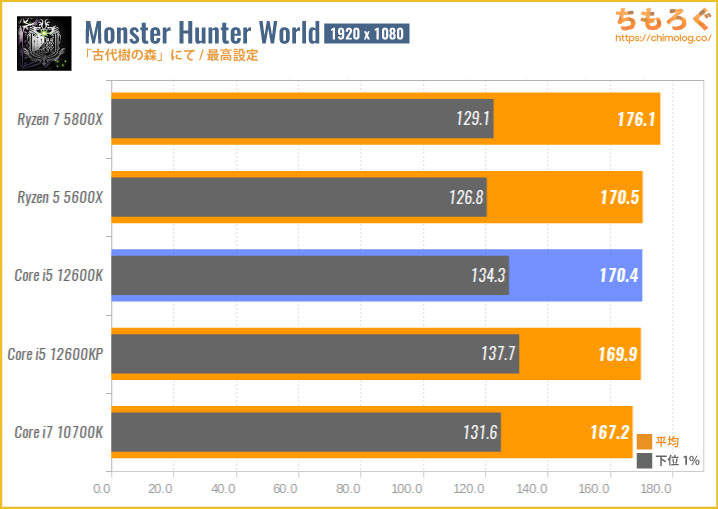

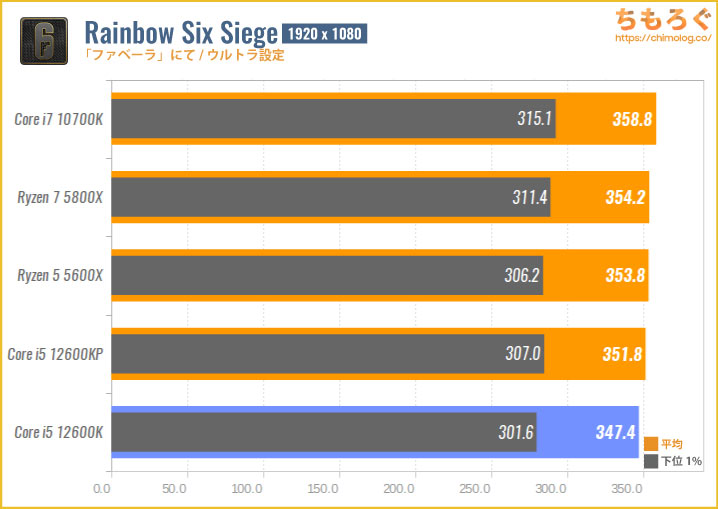

ゲームによって多少の程度差はあるものの、基本的にCore i5 12600Kのゲーミング性能はRyzen 5 5600Xとほぼ互角。つまり、Ryzen 5 5600X以上のCPU性能を持ちながら、互角のゲーミング性能も両立しているのです。

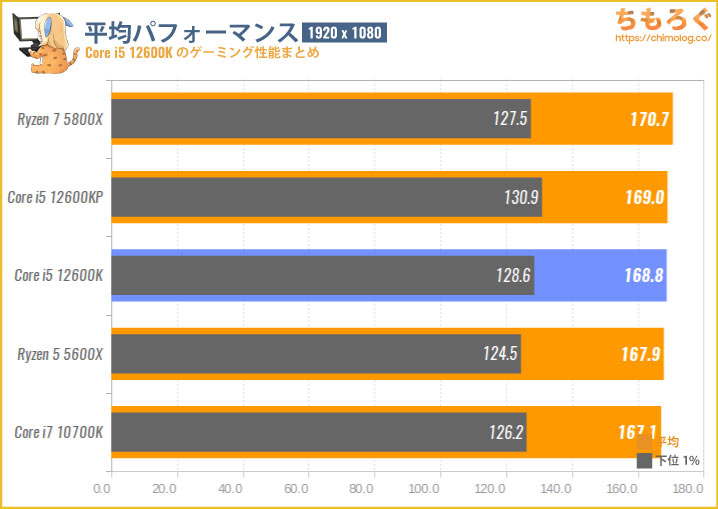

平均パフォーマンス

測定した11個のデータを平均パフォーマンスとしてまとめました。

Core i5 12600Kの平均ゲーミング性能は、Ryzen 5 5600XとCore i7 10700Kを上回ります。とはいえ、それぞれの性能差は約1%程度でしかなく、CPU性能と費用対効果(コスパ)で好きなCPUを選んでいい状況です。

なお、Eコアを無力化してもゲーム性能に大きな性能差が見られなかった点は予想外でした。Eコアのレイテンシは遅い(P → P比:P → Eで+10ナノ秒、E → Eで+20ナノ秒ほど)ため、ゲーム性能で不利になると考えていたのですが、実際の結果を見る限り杞憂だったようです。

消費電力とCPU温度

※写真は過去記事より使い回しです

ちもろぐのCPUレビューでは、電力ロガー機能が付いた電源ユニットを2台使って、CPU単体の消費電力を実際に測定します。

| テスト環境 | ||

|---|---|---|

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | ||

| 850 W(80+ Gold)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | ||

電源ユニットを2台に分けて電力供給を分割しているため、CPUに電力供給している電源ユニットの計測値(+12V Power)を見れば、CPU本体の消費電力が明らかになる仕組みです。

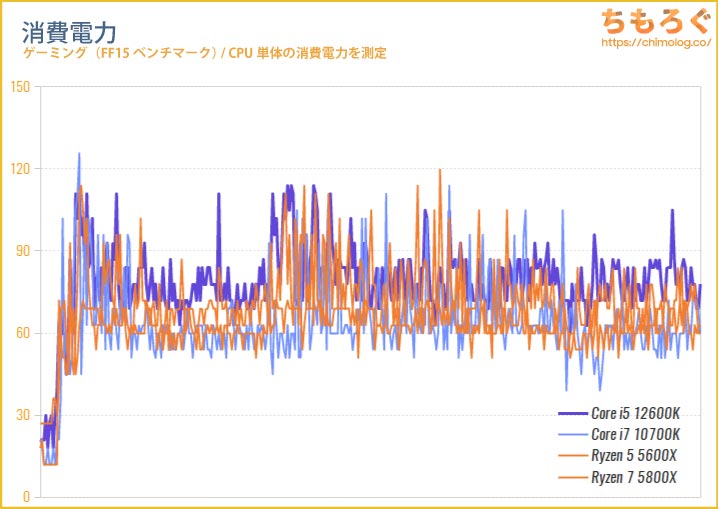

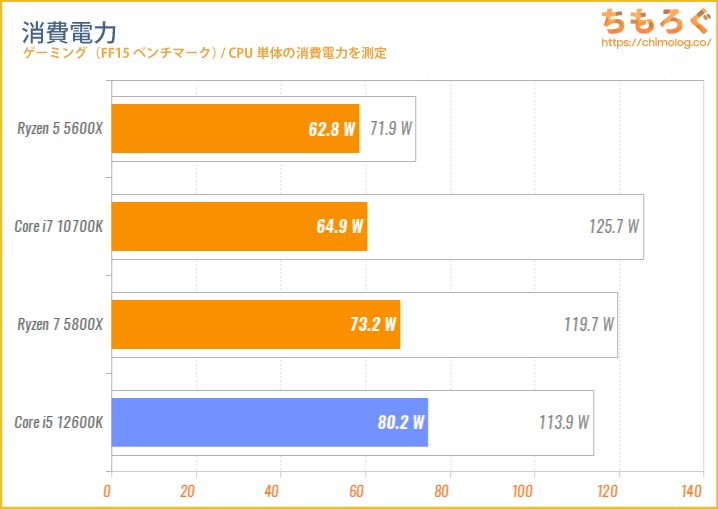

ゲーミング時の消費電力

比較的、CPU負荷が大きいFF15ベンチマークを実行中に、消費電力を測定した結果です。

比較したCPU同士で互角のゲーミング性能ですが、残念ながら消費電力はCore i5 12600Kが一番多いです。Ryzen 5 5600X比較で約17 Wも平均消費電力が多く、ワットパフォーマンスは未だ課題を残します

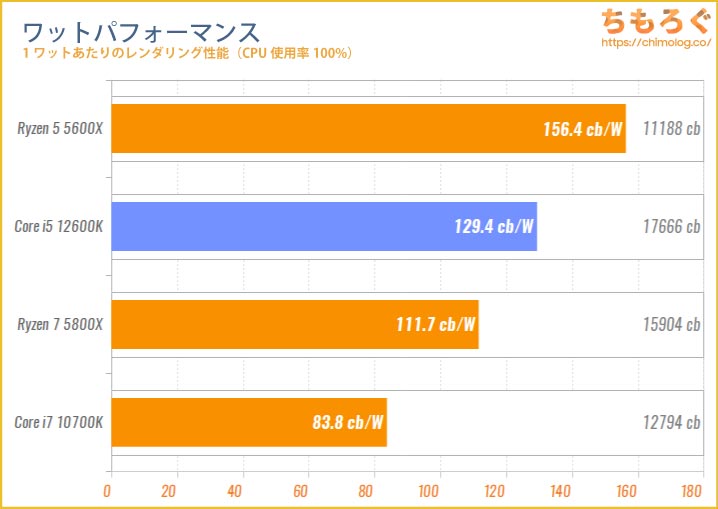

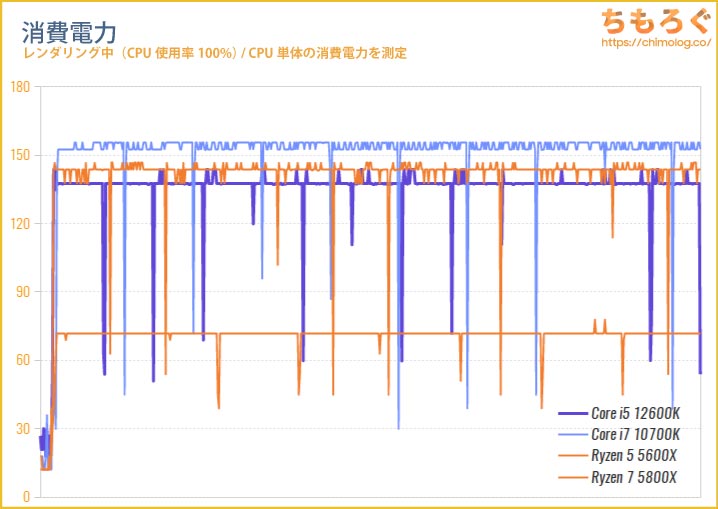

消費電力とワットパフォーマンス

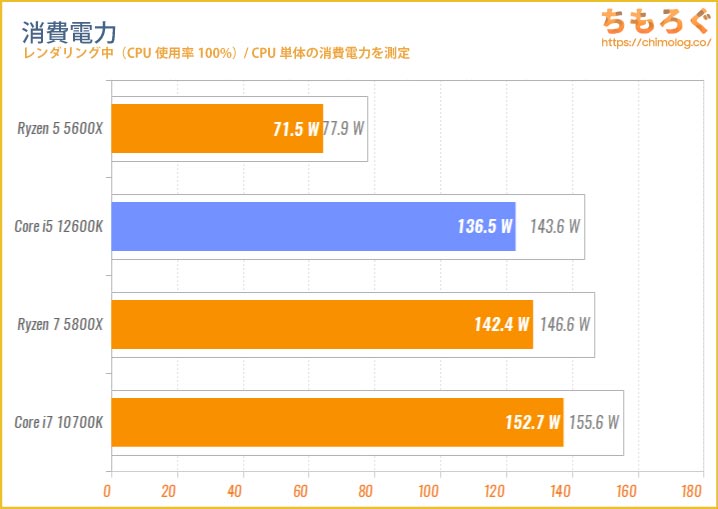

Cinebench R23のストレステストを使って、CPU使用率を100%に維持します。

ストレステストの結果、Ryzen 5 5600Xが平均71.5 W、Core i5 12600Kは平均136.5 Wです。Core i5 12600Kの消費電力はRyzen 5 5600Xのおよそ2倍近いです。

消費電力の高さが製造プロセスに起因するものなのか、設計時点の弱点なのかどうかは分かりません。

消費電力1ワットあたりのレンダリング性能(= ワットパフォーマンス)は、前世代と比較して大幅な改善が見られます。Core i7 10700K比較だと約1.5倍、Ryzen 7 5800Xと比較しても約17%もワッパが高いです。

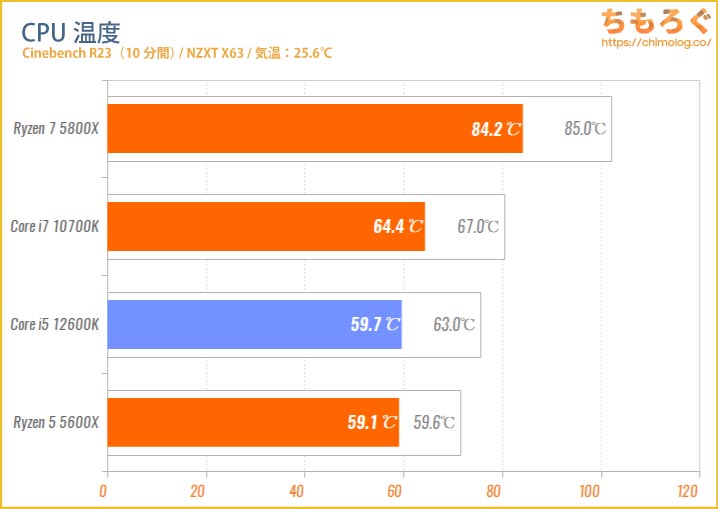

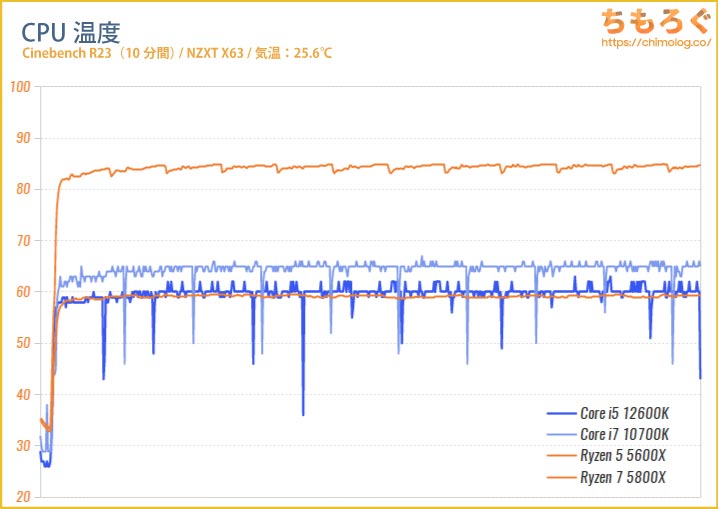

CPU温度

Cinebench R23のストレステスト(10分間)を実行中に、CPU温度を記録します。Core i5 12600Kは140 W近い電力を食っていながら、ピーク時の温度は63℃、平均値はわずか59.7℃でした。

同じく140 W台の消費電力を持つRyzen 7 5800Xは、280 mm水冷クーラーを持ってしても80℃を軽々と超えています。Core i5 12600Kは消費電力の割には冷やしやすいCPUです。

Alder Lake世代のヒートスプレッダーは従来世代よりさらに面積が大型化し、厚みも増やされています。チップ(ダイ)そのものを薄くするなど、設計上の工夫に支えられ、依然としてインテルCPUはRyzenより冷えやすい特性を維持します。

まとめ:インテルが送る「4万円以下で最高のCPU」

「Core i5 12600K」のデメリットと弱点

- ワッパはRyzen 5 5600Xに劣る

- 付属クーラーなし

- 入手性が悪い(2021/12時点)

- 限定的なオーバークロック

- 下位チップセットの拡充が急務

- CPUクーラーの互換性(LGA 1700)

「Core i5 12600K」のメリットと強み

- 最強のシングルスレッド性能

- 優れたゲーミング性能

- マルチスレッド性能も驚異的

- 汎用性の高いCPU性能

- 前世代より改善されたワッパ

- 大人しいCPU温度

- PCIe 5.0と4.0をサポート

- DDR5メモリに対応

- 内蔵GPU「Xe Graphics」搭載

- 「Intel 10 nm」プロセス採用

- コスパがとても高い

Core i5 12600Kは、4万円以下で買えるCPUで最高の出来と言ってもいいでしょう。

TSMC 7 nmプロセスよりも集積度が高い「Intel 7(10 nm)」プロセス採用により、Intel Core史上最大の物量設計が可能になり、同価格帯のライバルをシングル・マルチスレッドともに打ち負かす驚異的な性能を実現します。

ゲーミング性能だけは大きく差を付けられなかったですが、性能そのものは互角です。よってi5 12600Kは約3.9万円、内蔵グラフィックスなしのi5 12600KFなら約3.7万円で、ほぼ同じ価格のRyzen 5 5600X以上の価値を提供できます。

たったの3.7~3.9万円で、Core i7 10700KやRyzen 7 5800Xに迫る性能が買えてしまいます。言うまでもなくCore i5 12600Kのコストパフォーマンスは非常に高く、万人におすすめできるCPUです。

というわけで、ちもろぐの評価は「A+ランク」で決まりです。正直、Ryzen 5 5600(無印)のためにとっておいた「Sランク」を与えるかどうか。かなり悩みましたが、とりあえずCore i5 12600KはA+とします。

理由は2つあって、1つはCore i5 10400Fの後継モデル「Core i5 12400F」がなかなかに驚異的な性能を秘めている可能性が高いから。2つめはコスパの良い下位チップセットがまだ販売されていないからです。

せっかくCPU単体の価格だと圧倒的な性能を見せつけていても、対応するマザーボードの価格が高すぎる現状では総合的なコスパが悪化します。価格が安価になりそうな、Intel B660およびH670マザーボードの登場をもって、Core i5 12600Kの立ち位置が決まります。

以上「Core i5 12600Kベンチマークレビュー:4万円以下で最強のCPUが来たぞ」でした。

Core i5 12600K、Core i7 12700KF、Core i9 12900Kをすべて自腹で購入済みです。i5とi7は予約で普通に購入でき、Core i9は発売当日なぜかドスパラ通販に在庫があったので即購入。Z690板だけは買いそびれたので、翌日にパソコン工房(実店舗)まで買いに行った記憶あり。

今年中に、i7 12700Kとi9 12900Kのレビュー記事をアップします。i7 12700Kはすでにベンチマークが完了しており、ライバル製品のデータが揃い次第、そうそうに記事を作成してアップする予定です。

それにしても最初は内心不安だった、インテルのヘテロジニアス(big.LITTLE)設計。いざ使ってみると予想を遥かに超えていいですね。

シングルスレッドに依存するタスク(例:ゲーミングなど)は最大8個のPコアにまかせて、マルチスレッド性能をEコアで補うインテルの新たな設計思想・・・もしかすると結構良いラインを付いているのかも。

2018~2020年頃、AMD Ryzenの設計者ジム・ケラー氏がインテルに在職していたので、氏の置き土産がついに芽を吹き始めたのかな・・・?(ただ、当のジム・ケラー氏はインテル在職中、CPUの設計ではなくチームのマネジメントを任されていたらしいので、置き土産の有無は不明です)

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

レビューお疲れ様でした

alderlakeは久々にIntelの本気が見られましたが

現状DDR5が品薄と高価格なのが痛いですね

マザーも同様に高くなり

トータルコストで見ると

先代かzen3の上位モデルで組むのと余り差が無いという

NeweggのGigabyte Z690I DDR4などを買えば、DDR5なんかは要りません。

そして12600KFはDDR4のメモリOC性能が物凄く高く、B-Dieだと安易に4000MHz CL14 Gear 1にOCできるので、DDR5-6000が無いと、それに勝てません。

だから発想を直しましょう。12世代はDDR5じゃなくDDR4と組み合わせべきのもの。

現状はそうなりますよね~・・・。

PCIe 5.0やDDR5にこだわりなければ、下位のチップセットも選択肢ですが、Intel B660 / H670は速くても来年になりそうなのがもどかしい状況。

Ryzen 5 5600XのTDPは105wではなく65wではないでしょうか

ありがとうございます。スペック表を65Wに修正しました。

修正が反映されていません

追記

12600Kの消費電力が、5600Xの2倍も高いと書かれていますが、TDP(Intelの場合はPBP)からして2倍近く違うので、表記通りになっているに過ぎません

実際、TDP105Wの5800Xとは、消費電力がほぼ同等でしたから

もしや、記事執筆中も5600XのTDPを105Wと思い込みながら書いていたのでしょうか?

ただ、PBPを下げた12600Kも検証予定とのことなので、65W同士の対決に期待しています

あと、テスト環境の表の「i7-10700K」と思われる部分が「i5-10400F」になっています

厳密には5600XはTDP 65Wですが実76Wですので、76W対決ですね。

それは面白そうです。

RyzenみたいにPL制限した際の消費電力とかやらないんですね・・・

今回はマザーボード側の設定をなるべく変更せず、そのままの状態でベンチマークしてみました。

PL制限というか、消費電力を意図的にカットした場合の性能については、また別の記事にしようかなと考えています。

Alder LakeはムダにTDPを盛りすぎでワットパフォーマンスが伸びていない疑惑があるので、消費電力をカットすれば素性の良さがもっと分かりやすいと思います。

やっとAMDに追いつけたんやなって…

zen4も控えてるし今後の両社の戦いが楽しみ

追い越されているので来年末までには出そうなZEN4に期待ですね。

後発DDR5の仕上がりに特に期待。

公平にベンチマークを取るならDDR4メモリもDDR4-3200 1.2V CL22のネイティブ品を使うべきでは?

やかもちニキネキいつもありがとう

3060Tiのボトルネックにならなさそうだし買おうと思います。

今までありがとう10400

どのメモリを使えば果たして公平と言えるかは、明らかに個人差があり、決まった答えが無いので議論する気はないです。

という考え方もあるでしょうし・・・

という考え方も通るでしょう。

ぼくは上記の間をとって、現実的なメモリクロックとレイテンシ(CAS Lantecy)で設定を揃えていれば十分。と判断している派です。

Pコアの10コア分をEコアにすれば40コア40スレッドなのに

これで3万円ポッキリくらいの12400が出るとミドル帯の弱いZen3はかなり苦しいんだけど5600と5700Xは出すつもりないんですかね……?

そうですね。

内蔵VGAもなくシングルもマルチも追い越されているので、5700Xで3~3.5万円は普通にありえそうですけどね・・・でも今更出すのもどうなんでしょうね・・・

ミドルレンジ以下はちょっと条件が悪くて劣勢ですが、出ることが確定的な5900Xに3D V-Cacheがついた物量新ハイエンド群はまだ性能で高価格を維持できそうかなと。

DDR4/5両対応マザーボードとかでるかなー

ASRockはコンボマザーを出さないとYoutubeの動画でも公言しています

・話題になっても全く売れない

・両対応にしてもオーバークロック耐性が低い

①レガシーニッチ救済マザーの多くは、mATXのローエンドに寄せている。

②CPUのパッケージは最短2年で、その間にメモリを更新するユーザーは多くない。

設計が面倒で、スペースも食うコンパチを、少数派ユーザーの為に

安く小さく提供する意義が見いだせない。個人的には恐らく出ないと思う。

(ASROCKのH110M-ComboGも仕様としては廉価品になりきれず、

売れなかったので結果的に低価格になってしまい、商業としては失敗作で、

ASROCKが変態から卒業する契機にもなったと思われる)

いいものなのはわかる

わかるんだけど過渡期の今購入するのは時期が悪いんじゃないかなぁ

クーラーの使い回しが厳しいから実質買い直し

本来のスペックを発揮するためにDDR5メモリ+マザボを買う場合コスパが死ぬ

板と石とクーラーだけ買うなら比較的安くすむけどそれなら下位モデル待ったほうがいい

足回りに金かけて前世代の高級モデルをコスパのいい品でぶっちぎりたい人限定で買いだと思う

10400Fの後継モデル「Core i5 12400F」

11400Fも割とおもろいCPUなんやけどなぁ

11400って電力制限有りのtdp以内じゃ全コアブーストの全力が出せない、10400にも劣る欠陥品じゃないっすか?

11400はRocketの正の側面をもっともよく引き出し、負の側面が一番小さくて済んでいるので、11400→12400ではそんなに伸びないですしねえ。13400はEコアが増えると言われているけど。

12400はシングル性能重視なら他社ハイエンドと同等以上はまだありそうなのが売りかなと。

E-coreがゼロなのでAlder Lakeらしさが半減なので価格次第ですね。

お待ちしておりました!!!

今回はCPUの構造が大きく変わったとのことで、やかもちさんの詳細なレビューを楽しみにしてました!

DDR4での比較少ないからホント助かります。

やっぱ板の課題が大きいですね…廉価600番台はよ

12900K買ってしまいましたが、12600Kがどうなのか気になっていたので参考になりました。

DDR5はもうしばらく様子見で、DDR4で組むのが最善っぽいですね。

それでもマザーが現状Z690のみなので3万前後しますが・・・;;

古いCPUクーラーつけたらどうなるのか若干気になるな

最安値のDDR4定格メモリ+一番安いマザボ+虎徹使いまわしでwin10環境だとどこまで戦えるんだろ

https://www.igorslab.de/en/bad-cooling-at-alder-lake-problems-at-socket-lga-1700-on-the-lane-among-all-remedies/

不安しかない。

俺のZ690I DDR4はまだ中国のThermalright LGA1700マウンターの到着待ち中だからしばらく問題ないけど、到着後&装着後はどうになるだろう。

i5-12600kより下のモデルは全てEコア無しなのが残念‥‥w

逆に今までと同じ設計だから不具合はないのがメリットとも考えられる

配信、エンコ、Raw現像 その辺り興味なければ変わんないさ!

流石に3世代も出せばAMD越せれるかー

ただあまりにも開発と世代サイクル早すぎると今買っていいのかってなりがち

これなら12400Fも期待できるな

本文を読んでいて気になったのが、

“第12世代が本気を出すために必要とされるWindows 11自体は、実は補助輪に過ぎません。「このタスクは高性能コアに当てたほうが良いかも?」といったヒントを示すだけで、実際にタスクの割り当てを行うのはCPU内部のThread Directorコントローラーです。”という部分。

下記の動画のKTUさんの解説によると、ITDがOSにコアの配置の助言を行い、実際の配置はOSが行うと解説されています。インテルの安生健一郎さんも出演している中での解説なので、OSがコアの配置を行うのが正しい解釈だと思います。修正の検討をお願いします。

https://youtu.be/hgIN_CynOkM?t=1598

やかもちさんが気づいてなさそうなので、あえてもう一度書きます。

・スペック表、5600XのTDP

誤:「105W」→正:「65W」

・テスト環境の表

誤:「i5-10400F」→正:「i7-10700K」

・消費電力比較

「12600Kは5600Xの2倍高い」「製造プロセスのせいなのか、設計時点の弱点なのかわからない」という旨が書かれていますが、TDPの設定自体が大きく異なる(12600K→125W、5600X→65W)ので、差がつくのは当然でしょう。

TDPの近い5800X(105W)とは、実際の消費電力もほぼ同じだったのが何よりの証拠です。

レビューお疲れさまでした。

インテルもやっと消費者に選択肢を提案できるようになりましたね。

とはいえゴリ押し感も目立ちますが。

有識者はZEN4の存在を認識していますから、ゲーマー層への訴求といったところでしょうか。

インプレッション的な記事のようでしたので、次回はもう少し突っ込んだ内容の記事が見てみたいです。

内蔵GPUの性能ですとか、5600Xとのガチンコ比較ですとか、システム全体の実売費用の比較ですとか。

夏にライゼン5 5600xで組みましたが 基本25パ-セント前後

電圧効率が 恒例の2倍で駆動 一度 ライゼン5のクロック上げて ベース電圧

揃えたら て 逆にそろえてみたらどうかなと そうすると10パーセントぐらいに

抑えられるかも am4で キャシュ増やしたモデル出るかもでしたが キャシュて思いのほか 効くので 値段次第で交換したいかも

とうとう検証記事が出ましたね。ありがとうございます。

個人的には、シングルスレッド性能&IPC検証が興味深いのですが、CinebenchでR15とR23で大きく差がついているのは気になります。R15では、IPCでもそれなりにRyzenが健闘しているところを見ると、R23ではIPCに大きく差が出るのかな、と予想されますね。

最初の比較表で5600xのTDPが105Wとなってますが確か65Wだった気がします