悪名高い「QLC NAND」ですが、キオクシア(旧東芝メモリ)が生み出した最新世代「BiCS 8」なら、従来世代のTLC NANDに近い性能まで伸びたらしいです。

本記事では、そんなQLC版BiCS 8メモリを使ったSSD「WD Blue SN5100」を買ってレビューします。ついでにSN7100やSN3000も比較します。

(公開:2025/11/17 | 更新:2025/11/17)

WD Blue SN5100のスペックと仕様

| SanDisk WD Blue SN5100 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 容量 | 0.5 TB (500 GB) | 1 TB (1000 GB) | 2 TB (2000 GB) | 4 TB (4000 GB) |

| インターフェイス | PCIe 4.0 x4 | |||

| フォームファクタ | M.2 2280(片面実装) | |||

| コントローラ | 非公開 | |||

| NAND | SanDisk QLC 3D CBA NAND | |||

| DRAM | なし | |||

| HMB(DRAMレス)方式 | ||||

| SLCキャッシュ | 非公開 | |||

| 読込速度 シーケンシャル | 6600 MB/s | 7100 MB/s | 6900 MB/s | |

| 書込速度 シーケンシャル | 5600 MB/s | 6700 MB/s | ||

| 読込速度 4KBランダムアクセス | 660K IOPS | 1000K IOPS | 900K IOPS | |

| 書込速度 4KBランダムアクセス | 1100K IOPS | 1300K IOPS | 1100K IOPS | |

| 消費電力(最大) | 3.8 W | 3.9 W | 4.1 W | 4.3 W |

| 消費電力(アイドル) | 4.0 mW | 4.5 mW | ||

| TBW 書き込み耐性 | 300 TB | 600 TB | 900 TB | 1200 TB |

| MTBF 平均故障間隔 | 175 万時間 | |||

| 保証 | 5年 | |||

| MSRP | $ 55 | $ 85 | $ 140 | $ 285 |

| 参考価格 2025/11時点 | 9779 円 | 13606 円 | 23967 円 | 59845 円 |

| GB単価 | 19.6 円 | 13.6 円 | 12.0 円 | 15.0 円 |

「WD Blue SN5100」は、定番SSDシリーズ「SanDisk SN」三兄弟のミドルクラスです。

上位モデル(SN7100)と同じく、キオクシアが製造する最新世代の「CBA NAND」と、SanDisk謹製コントローラを組み合わせます。

ただし、NANDメモリの記憶方式が「QLC NAND」に切り替えられ、性能よりも容量単価を重視するスタイルです。

発売から間もないため、SN7100との価格差が逆転しており、SN5100をあえて選ぶ理由はありません。

しかし、今後TLC NANDの減産で価格が急上昇すれば、相対的にSN5100の値段は安くなり消去法で選ばれるSSDになる可能性が高いです。

WD Blue SN5100をレビュー

パッケージデザインと付属品

というわけで、今回はレビュー用に容量2 TB版(型番:WDS200T5B0E)を買いました。

楽天市場(楽天ビック店)にて実質2.2万円です。

- SN7100:約2.4万円(+2000円)

- SN5100:約2.2万円

- SN3000:約1.9万円(-1000円)

上位モデルと比較して約2000円(1割)程度しか下がらず、正直かなり微妙な価格差に見えます。現状の価格ならまだまだSN7100が強いです。

値上がり後の新世界で、SN5100がどれほど安い価格を維持できるかで事情が変わってきます。

付属品は説明書のみ。

SSD本体が、プラスチック製の透明ブリスターパックに収納されています。

基板デザインを目視でチェック

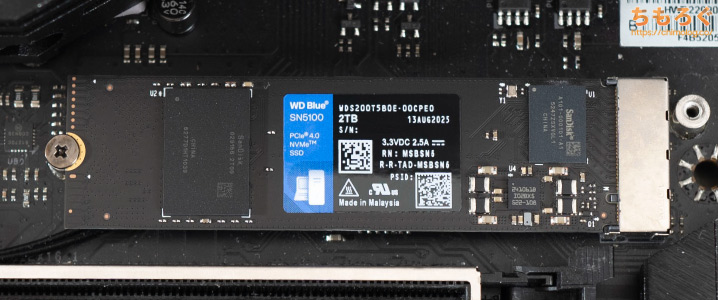

上下の二兄弟(SN7100 / SN3000)とまったく同じ、マットブラック塗装の基板にラベルシールを貼っただけの簡素なデザインです。

「WD Blue」と書かれたラベルシールに、保証(RMA申請)を受けるときに必要なシリアルナンバー(S/N)も記載されてます。

基板の裏面に、各国の規制認証ロゴをザラッと網羅します。Western Digitalから分社化した「SanDisk」の新ロゴデザインも見つかりました。

基板の表面(オモテ側)だけに部品を実装する、スタンダードな「片面実装(single-sided)」です。

取付スペースが非常に狭い、ノートパソコンやゲーム機に増設するときに重宝します。

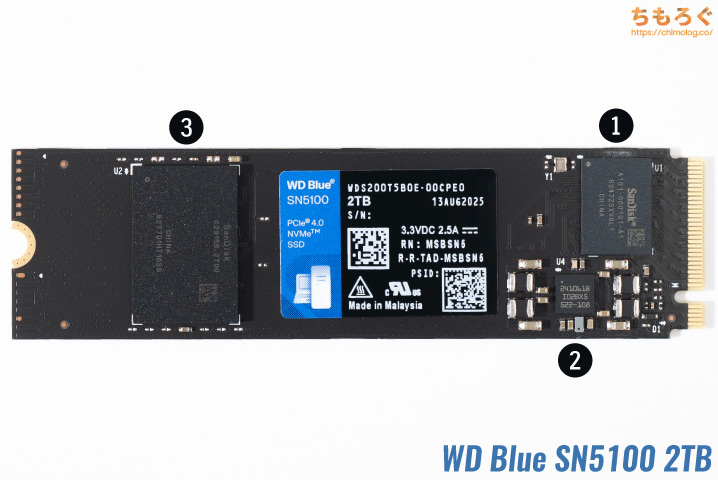

基板コンポーネント(部品)を紹介

- SSDコントローラ

- 電源管理コントローラ

- NANDメモリ

WD Blue SN5100は、主に3つの部品で構成されます。筆者が分かる範囲で、部品の詳細を1つずつ確認します。

- SanDisk(Polaris 3)

A101-000101-A1 5247ZSXV0L1 CHINA

SSDコントローラは、SanDiskが自社開発した「Polaris 3」を搭載。PCIe 4.0(Gen4)対応のDRAMレスコントローラです。

DRAMレスSSDで最強格「SN7100」と同じコントローラを踏襲します。これで、SanDisk SN三兄弟はすべてPolaris 3で統一されていると判明しました。

なお、Polaris 3コントローラの具体的な仕様は不明です。

初めてPolaris 3が搭載されたWD SN770が登場してから約3年が経過しましたが、SanDiskは技術的な詳細を未だに語りません。

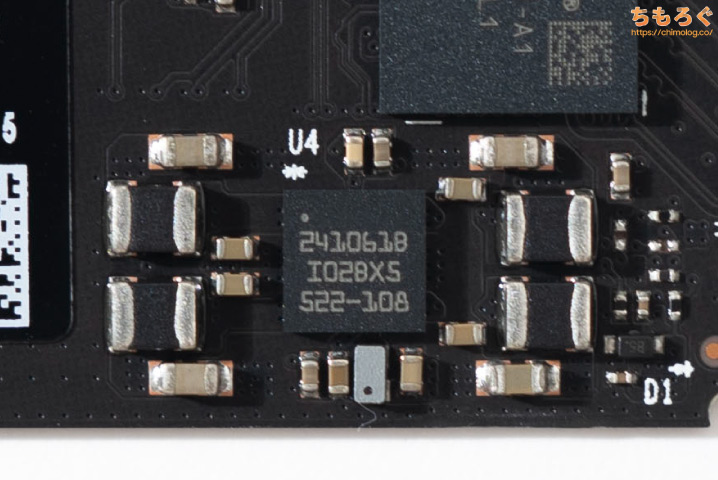

- 241061B I02BX5 522-108

電源管理コントローラ(PMIC)は詳細不明です。刻印パターンが従来品から大きく変化しますが、部品の配列から歴代のSanDisk SNシリーズと同等だと推測できます。

- DRAMなし

WD Blue SN5100は、DRAMキャッシュを搭載しない「DRAMレスSSD」です。

ここ最近DRAMの値上げが酷いですから、DRAMの省略で得られるコストカット効果は非常に大きく、販売価格を維持する上で重要です。

しかし、DRAMが無いと書き込み性能を維持しづらい傾向が強まります。SN5100では以下のノウハウで性能低下を緩和します。

- HMB(ホストメモリバッファ)

- SRAM内蔵SSDコントローラ

- シンプルに高性能なNANDメモリ

メインメモリのごく一部(SN5100の場合:最大64 MB)を、DRAMキャッシュの代わりに使う「HMB(ホストメモリバッファ)」方式を採用します。

加えて、SSDコントローラに内蔵されたSRAMも巧みに使って、NANDメモリの性能を効率よく引き出します。

さらにさらに、SN5100は現行最新鋭「BiCS 8」のQLC NANDを使っています。他社よりはるかに素の性能が高く、書き込み性能を高くキープしやすいです。

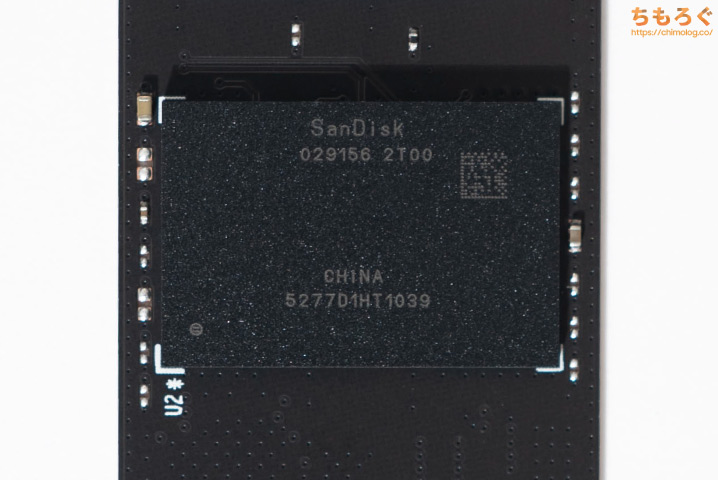

- キオクシア製 218層 3D QLC CBA NAND

SanDisk 029156 2T00 CHINA 5277D1HT1039

SanDiskはWD東芝連合と呼ばれるタッグを組んでいて、NANDメモリの大部分をキオクシア(旧東芝メモリ)から供給します。

WD Blue SN5100に搭載されたNANDメモリは、現時点で最新世代の「BiCS 8」です。

| 「WD Blue SN5100」 NANDメモリの構成 | |

|---|---|

| |

| ブランド名 | KIOXIA BiCS 8 |

| 基本スペック | 積層数:218層 ※1 記憶方式:QLC(4 bit) 記憶容量:1 Tb(1テラビット) 記憶密度:24.39 Gbit/mm² ※2 I/O速度:3600 MT/s ※3 |

| 構成 | 合計2048 GB 1024 Gb x 16 x 1 = 16384 Gb |

※1:競合他社に先駆けてCBA(CMOS directly Bonded to Array)方式を用いて、109 + 109層の2デッキ構造を構築 / ※2:IEEE 2023公表値の18.30 Gbit/mm²をQLC換算(*1.333…)した数値 / ※3:CMOSにHigh-Kメタルゲート技術を導入し、3200 MT/sから3600 MT/sに高速化

キオクシア(旧東芝メモリ)が製造する最新世代のNANDメモリが「BiCS 8」です。

2025年時点、サムスンやマイクロンなど巨人が闊歩するNAND市場において、他社の追随を許さない最高峰の性能特性を実現した “すばらしい国産NAND“ です。

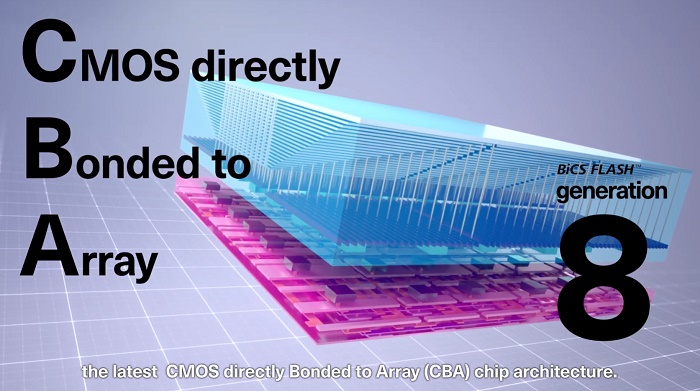

(CMOS directly Bonded to Array)

競合メーカーに先駆けて、CMOS基板へダイレクトにNANDメモリを接合する「CMOS直接接合アレイ(通称:CBA方式)」技術を導入します。

直接接合で電気的に無駄なルートを削減し、より抵抗値の低い銅配線が利用可能になり、従来世代からさらなる低遅延化と高速化が可能です。

インターフェース速度は従来比1.6倍(2000 → 3200 MT/s)の高速化に成功します。

SN7100やSN5100など市販モデルでは、CMOS基板にHigh-Kメタルゲート技術を導入した改良版が用いられ、インターフェース速度が1.8倍(2000 → 3600 MT/s)に達します。

抵抗値の削減、高いセル電流、横方向の高密度化によりレイテンシの削減にも成功します。ホワイトペーパーいわく、従来比で10%以上の低遅延化です。

記憶容量は従来から引き続き1 Tb(1テラビット)あり、たった1個のチップで容量2 TBを実現します。

なお、SN5100の場合、記憶方式は悪名高い「QLC NAND(別名:4-bit MLC NAND)」です。

理論上、TLC NAND方式と比較して同じ製造コストで容量を約1.33倍に増やせますが、代わりに書き込み性能を少なくとも半分以上も犠牲にします。

実際にどれくらい書き込み性能が悪くなるかは・・・ 実機ベンチマークのお楽しみです。

TBW(書き込み保証値)の比較

| SSD | 500 GB | 1 TB | 2 TB |

|---|---|---|---|

| WD Blue SN5100 | – | 600 TBW | 900 TBW |

| WD Green SN3000 (WD Green SN3000:レビュー) | – | 150 TBW | 250 TBW |

| WD Blue SN5000 (WD Blue SN5000:レビュー) | – | 600 TBW | 900 TBW |

| WD Black SN7100 (WD Black SN7100:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

「WD Blue SN5100」の書き込み保証値は、容量1 TBあたり600 TBです。容量2 TB版だと900 TB(= 450 TB)に減ってます。

QLC NANDを使っていながら、上位モデル(SN7100)に近い保証値を維持し、メーカー保証年数も5年を据え置きます。

- 普通に使った場合:約49.3年

(1日あたり平均50 GBの書き込みを想定) - 毎日AAAゲームをDLする:約24.7年

(1日あたり平均100 GBの書き込みを想定) - 毎日一眼レフの写真を入れる:約9.9年

(1日あたり平均250 GBの書き込みを想定) - 毎日一眼レフの4K~8K素材を入れる:約2.5年

(1日あたり平均1000 GBの書き込みを想定)

ワークロード別の想定耐用年数をざっくり試算してみた。

PS5の増設ストレージやゲーミングPCのメインSSDなど。ごく普通の使い方なら約50年もかかる計算になり、5年間のメーカー保証をはるかに超えます。

仮に1日100 GB書き込んでも、TBWを使い切るのに約25年です。

一見少ないように見えて、自作PC(ゲーミングPC)で使う分には十分すぎる保証値(TBW)です。

高解像度なデジタル一眼カメラ(RAW写真)が趣味だとしても、約10年くらい使える保証値で、ちょっとした業務にも耐えられます。

ただし、プロの映像作家(映像クリエイター)なら、もっと保証値の高いSSDを推奨しておきます。

「SN850X」(容量8 TB)の保証値は4800 TBWです。業務レベルの過酷なワークロードにある程度の耐性があります。

まだ足りない?・・・なら、保証値10000 TBW(= 10 PBW)を誇る石板級SSD「NE1N8TB」も検討する価値あり。

| SSD | 500 GB | 1 TB | 2 TB |

|---|---|---|---|

| WD Black SN8100 (WD SN8100:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| Samsung 990 PRO (990 PRO:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| MOVE SPEED Panther (MOVE SPEED Panther:レビュー) | – | 400 TBW | 800 TBW |

| KIOXIA EXCERIA PRO (EXCERIA PRO:レビュー) | – | 400 TBW | 800 TBW |

| WD Blue SN5000 (WD Blue SN5000:レビュー) | – | 600 TBW | 900 TBW |

| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 (KIOXIA EXCERIA G3 PLUS:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| CFD SFT6000e (CFD SFT6000e:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| Samsung 990 PRO (990 PRO:レビュー) | – | 600 TBW | 1200 TBW |

| Samsung 980 PRO (980 PRO:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |

| Solidigm P44 Pro (Solidigm P44 Pro:レビュー) | 500 TBW | 750 TBW | 1200 TBW |

| Crucial P5 Plus (Crucial P5 Plus:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |

| Lexar NM790 (Lexar NM790:レビュー) | – | 1000 TBW | 1500 TBW |

| HIKSEMI FUTURE SSD (HIKSEMI FUTURE SSD:レビュー) | – | 1800 TBW | 3600 TBW |

| SK Hynix Gold P31 (SK Hynix Gold P31:レビュー) | 500 TBW | 750 TBW | 1200 TBW |

| WD_BLACK SN770 (WD_BLACK SN770:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |

| KIOXIA EXCERIA PLUS G2 (KIOXIA EXCERIA G2 PLUS:レビュー) | 200 TBW | 400 TBW | 800 TBW |

| KIOXIA EXCERIA G2 (KIOXIA EXCERIA G2:レビュー) | 200 TBW | 400 TBW | 800 TBW |

| WD Blue SN570 (WD Blue SN570 NVMe:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | – |

| Crucial MX500 (Crucial MX500:レビュー) | 180 TBW | 360 TBW | 700 TBW |

| FireCuda 530 (FireCuda 530:レビュー) | 640 TBW | 1275 TBW | 2550 TBW |

| WD Black SN850 (SN850:レビュー) | 300 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |

WD Blue SN5100の性能をベンチマーク

テスト環境を紹介

| テスト環境 「ちもろぐ専用:SSDベンチ機」 | ||

|---|---|---|

| Core i7 13700K16コア24スレッド(TDP:125 W) | ||

| 虎徹Mark III120 mmサイドフロー空冷 | ||

| BIOSTARZ790 Valkyrie | ||

| DDR5-6000 16GB x2G.Skill Trident Z5 Neo RGB | ||

| RTX 4060 Ti | ||

| WD Blue SN5100 2TB | ||

| HIKSEMI FUTURE70-02TB 2TB | ||

| 1000 W「Corsair RM1000x ATX3.1」 | ||

| Windows 11 Pro検証時のバージョンは「22H2」 | ||

| ドライバ | NVIDIA 536.40 WHQL | |

| ディスプレイ | 3840 x 2160@160 Hz使用モデル「TCL 27R83U」 | |

SSDベンチマークに使用する専用の機材です。

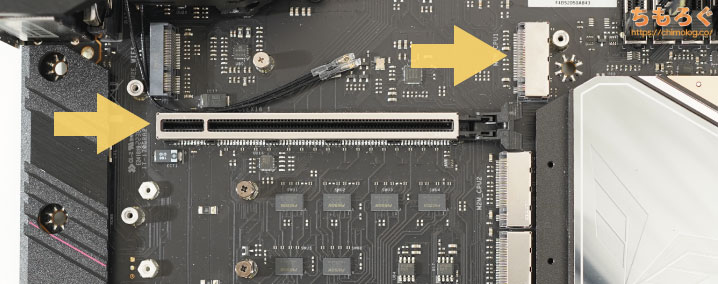

最大15.76 GB/sまで対応できるPCIe 5.0世代の「Intel Z790」マザーボードに、シングルスレッド性能が非常に速い「Core i7 13700K」を搭載。

Ryzen 9000シリーズなど最新プラットフォームと比較して、絶対的な性能ですでに型落ち気味ですが、SSDに対する遅延の少なさで依然として最高峰です。

原則として、CPUに直結したM.2スロットまたはPCIeスロットにテスト対象のSSDを接続します。チップセット経由だと応答速度が低下※してしまい、SSD本来の性能を検証できません。

ベンチ機に採用した「Z790 Valkyrie」は、PCIe 5.0対応のM.2スロットを1本、PCIeスロットを2本備えます。複数の爆速SSDをCPUに直結できる稀有なマザーボードです。

※チップセット経由による性能低下はAMDチップセットだと緩和されますが、CPU直結時と比較して性能が下がる傾向自体は同じです。

そのほか、「BitLocker」と呼ばれるWindows環境で使えるハードウェア暗号化機能も無効化済みです。BitLockerを有効化すると、SSDのランダムアクセス性能が最大50%も下がります。

正確なベンチマークを取るならBitLockerを必ず無効化しましょう。

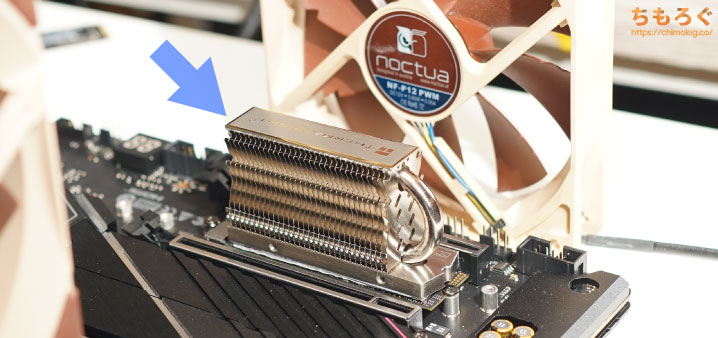

SSDを熱から保護するサーマルスロットリングによって性能に悪影響が出ないように、以下のような手段でテスト対象のSSDを冷却しながらベンチマークを行います。

- M.2ヒートシンク「Thermalright HR-09」を装着

- 120 mmケースファンを至近距離に設置して冷却

SSDを徹底的に冷やして、サーマルスロットリングがテスト結果に影響を与えないように対策しています。

なお、10分間の温度テスト時のみM.2ヒートシンクとケースファンを取り除いて、温度の上昇を観察します。

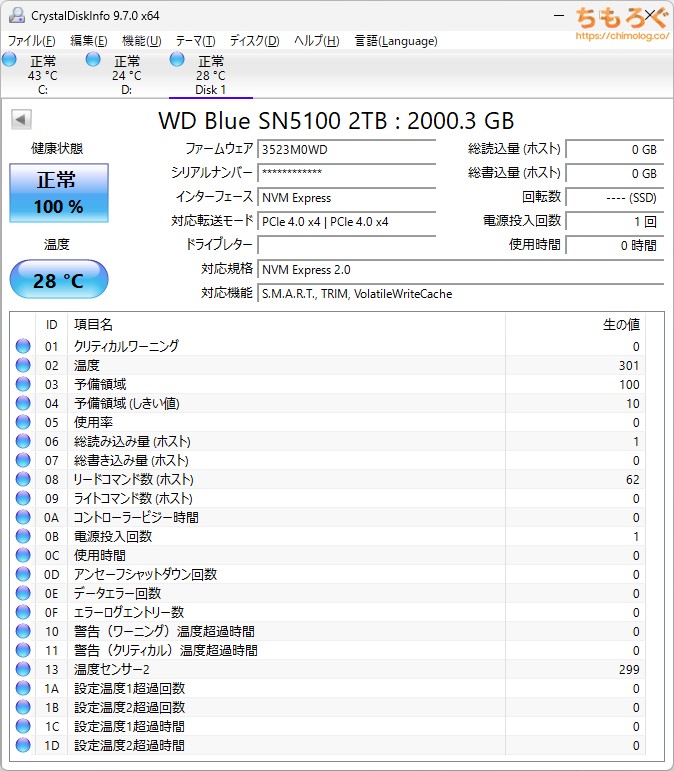

SSDドライブ情報と利用できる容量

- インターフェース:NVM Express

- 対応転送モード:PCIe 4.0 x4

- 対応規格:NVM Express 2.0

- 対応機能:S.M.A.R.T. / TRIM / VolatileWriteCache

「WD Blue SN5100」の初期ステータスをCrystal Disk Infoでチェック。「PCIe 4.0 x4」で接続されています。

最新規格のNVM Express 2.0対応です。

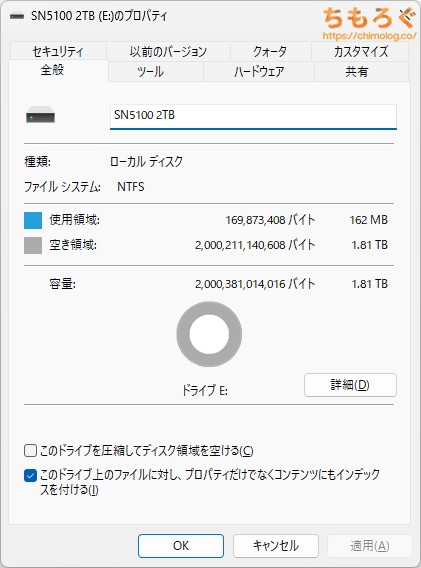

フォーマット時の初期容量は「1.81 TB」でした。

搭載されたNANDメモリ(2048 GB分)のうち、約9%(185 GB)を予備領域に割り当てる、大手メーカー製品によくある一般的な設定です。

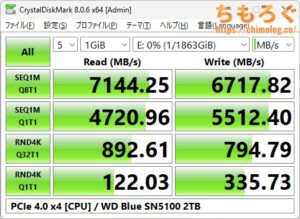

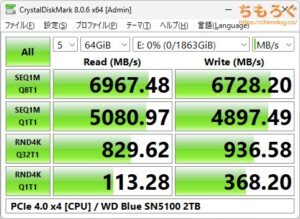

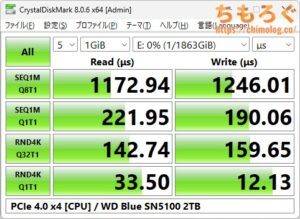

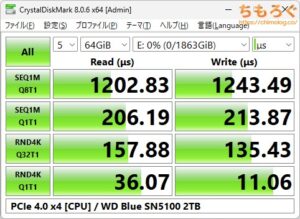

Crystal Disk Mark 8

世界的に有名な定番SSDベンチマークツール「Crystak Disk Mark 8」を使って、SSDの基本的な性能をテストします。

初期設定「1 GiB」と最大設定「64 GiB」で、テスト容量による性能変化も簡易的にチェック可能です。

| Crystal Disk Mark 8の結果※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|  |

| テストサイズ:1 GiB(MB/s) | テストサイズ:64 GiB(MB/s) |

|  |

| テストサイズ:1 GiB(レイテンシ) | テストサイズ:64 GiB(レイテンシ) |

シーケンシャル読込速度が約7150 MB/sに達し、メーカー公称値(7100 MB/s)どおりです。

シーケンシャル書き込み速度は約6700 MB/s前後で、こちらもメーカー公称値(6700 MB/s)にほぼ一致します。

テスト容量による性能変化(1 GiB → 64 GiB)も少なく抑えられ、ランダムリード性能の低下も少ないです。

DRAMレス(HMB:ホストメモリバッファ)方式SSDとして非常に珍しく、一貫性に優れます。

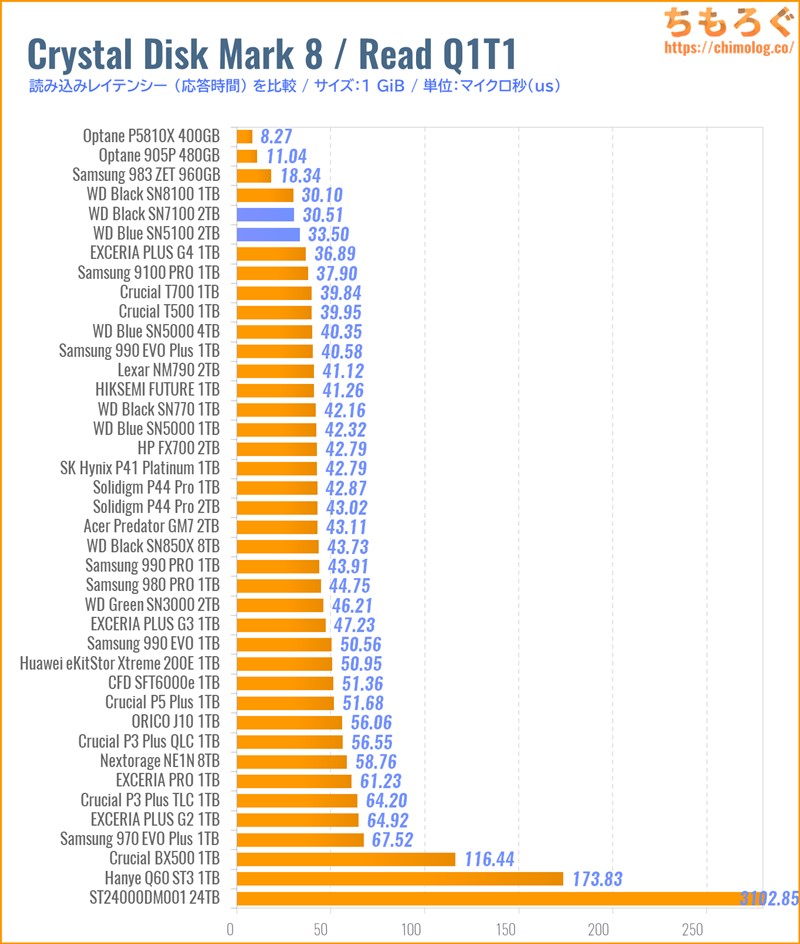

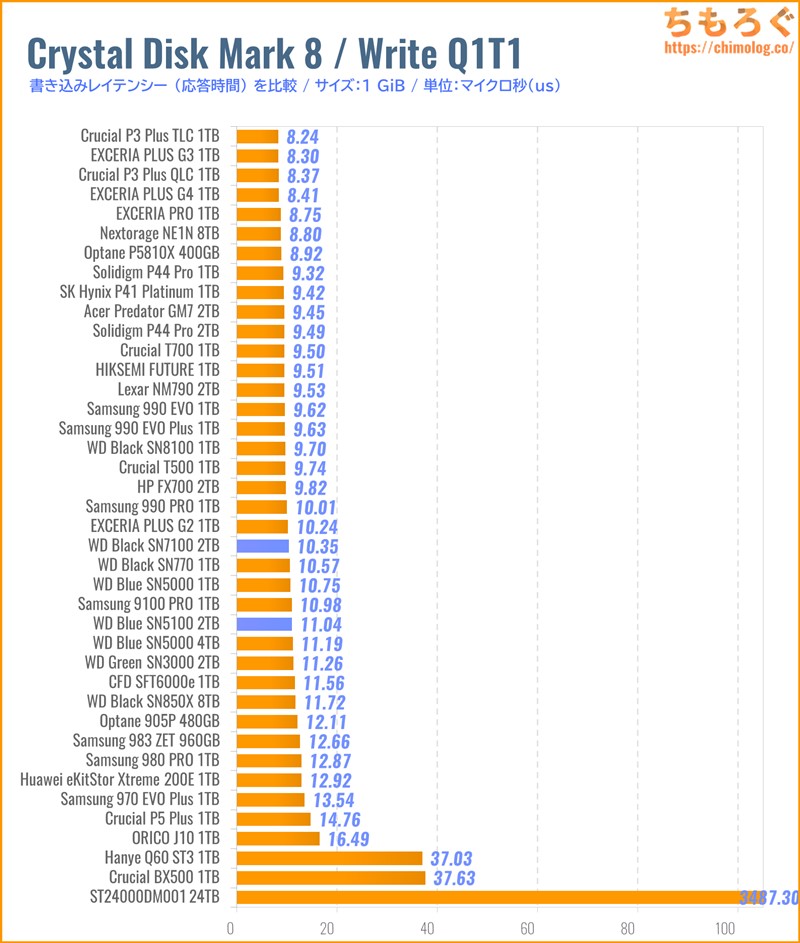

SSDの技術的な進化度合いをはかる「4KBランダムアクセス(RND4K Q1T1)」のレイテンシ(応答時間)を比較したグラフです。

WD Blue SN5100は約33.5 μs(ブレ幅あり:33.5~38.8 μs)でした。

当然ながら上位モデル「SN7100」に届かないものの、従来世代の「SN5000」やライバル製品より速いです。

書き込みレイテンシはいつもながら平均的です。何度かテストを繰り返すとブレ幅があり、11~12 μsの範囲で変動します。

上位陣はほとんどすべてPhison系コントローラが独占します。

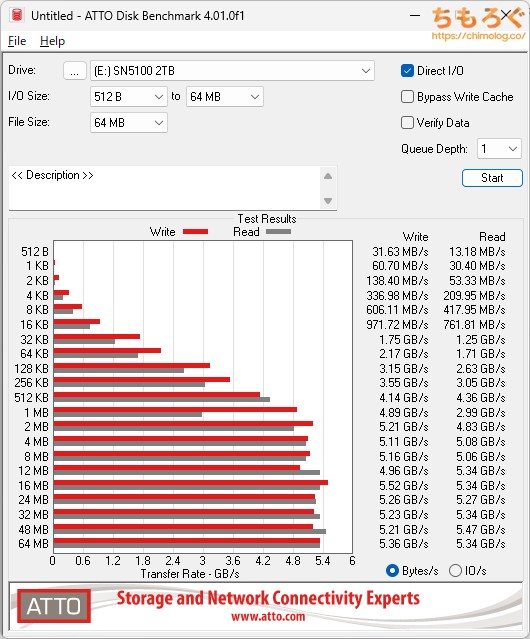

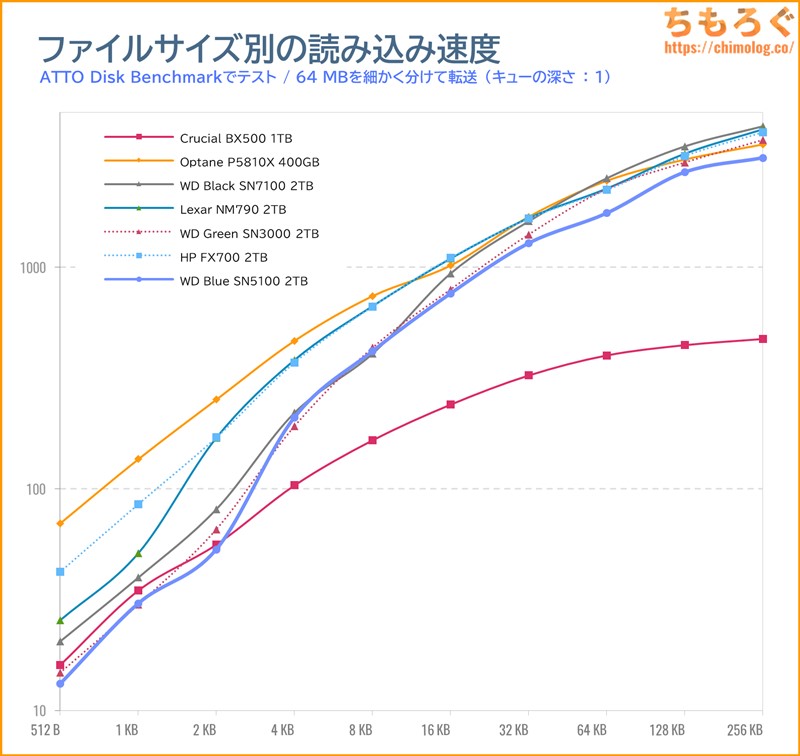

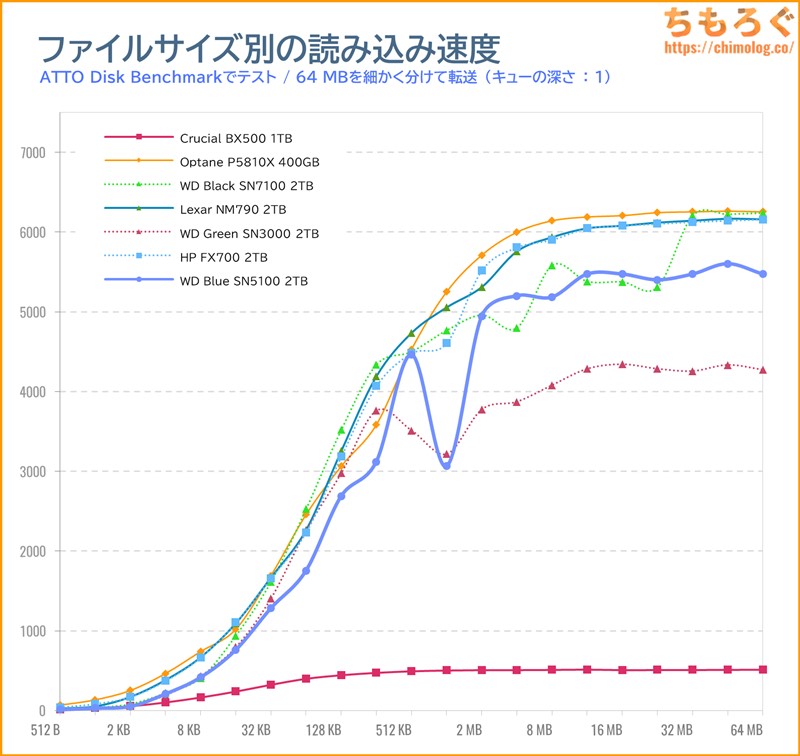

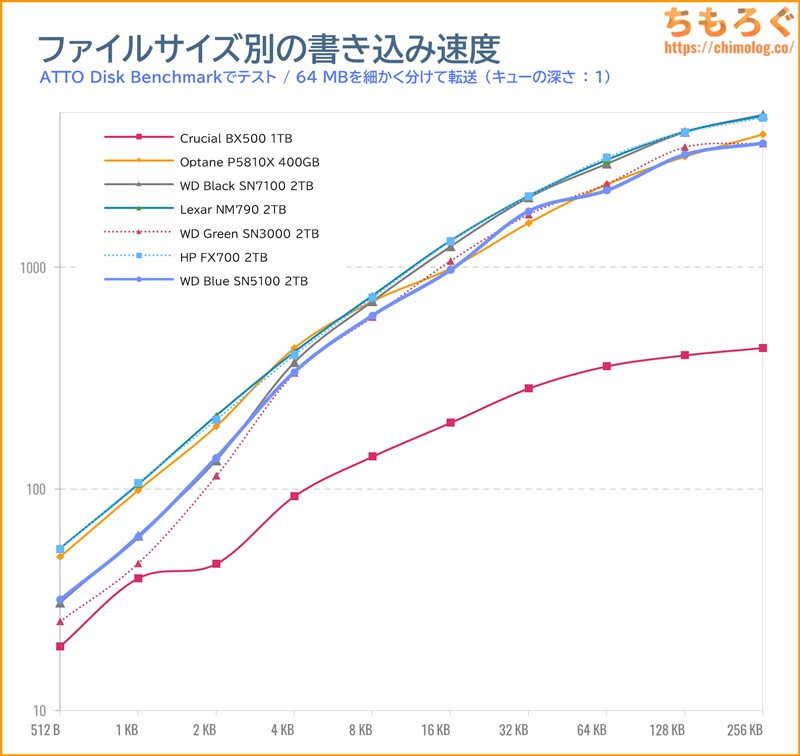

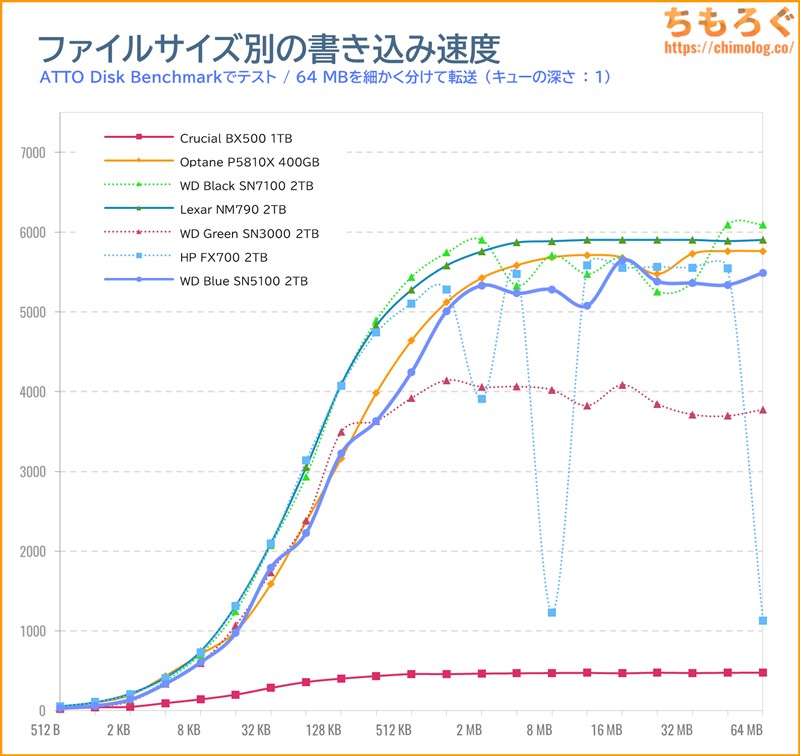

ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmarkは、細かく分割したテストサイズごとにSSDの帯域幅(シーケンシャル性能)を測定するベンチマークです。

Windowsの日常的な負荷をシミュレーションするため、テストサイズを小さくして、並列処理を無効化(QD=1に設定)します。

リザルト画面からSSDの評価が分かりにくいので、表計算ソフトでグラフ化して他のSSDと比較します。

極小サイズ領域の性能差を視覚的に分かりやすくするため、今回から縦軸(速度)を対数グラフ(log)にしました。

思ったほど従来比(SN3000)で速くならないです。

HP FX700やLexar NM790など、MAP1602A搭載モデルにまったく勝ててないあたり、SSDコントローラの挙動の違いが大きい気がします。

書き込み速度は従来比(SN3000)で確実な性能向上が見られ、8 KB領域までSN7100に食いつき、16 KB以上から引き離されます。

同じBiCS 8メモリでも微妙な性能差が生じるのは、QLCだとTLCよりもECC(エラー訂正)処理が増えるなど、性能以外の処理が増えるせいかもしれません。

WD Blue SN5100を実運用で試す

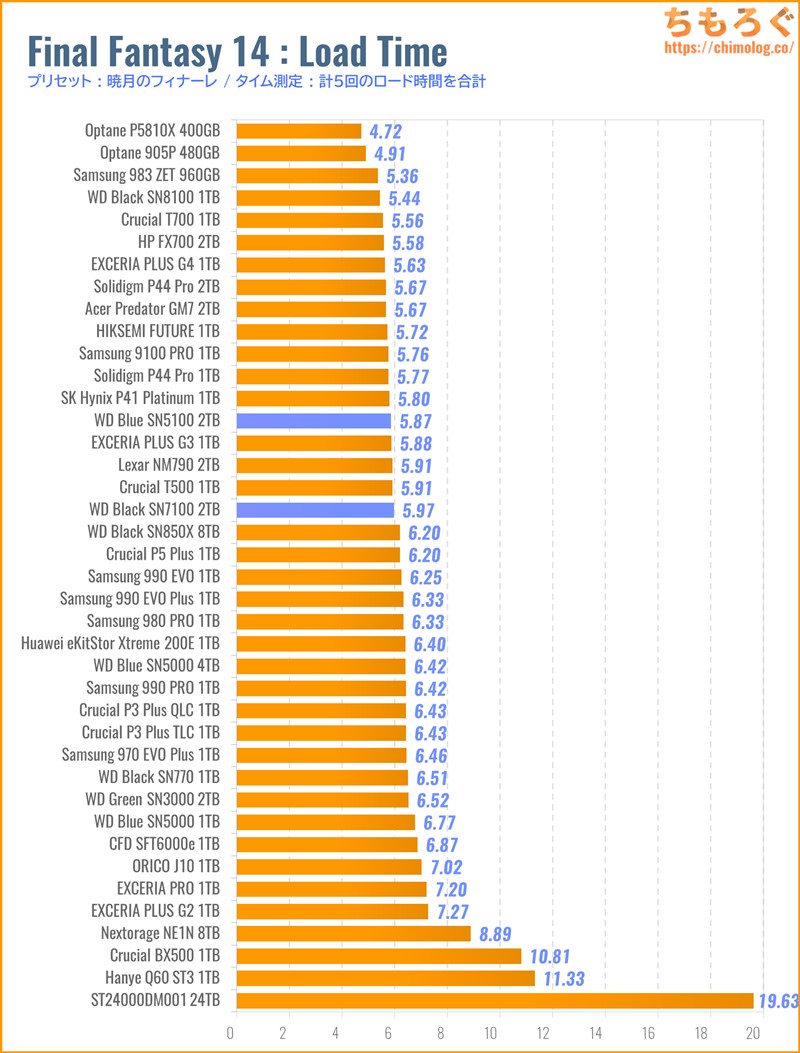

FF14のロード時間を比較

FF14:暁月のフィナーレ(ベンチマークモード)で、ゲームロード時間を測定します。ベンチマーク終了後に、ログファイルからロード時間を読み取ります。

WD Blue SN5100のロード時間は「5.97秒」でした。

6秒の壁をギリギリ割り込み、平均以上のロード時間です。それでも中華ハイエンドSSD(蝉族)に、わずかに届いてません。

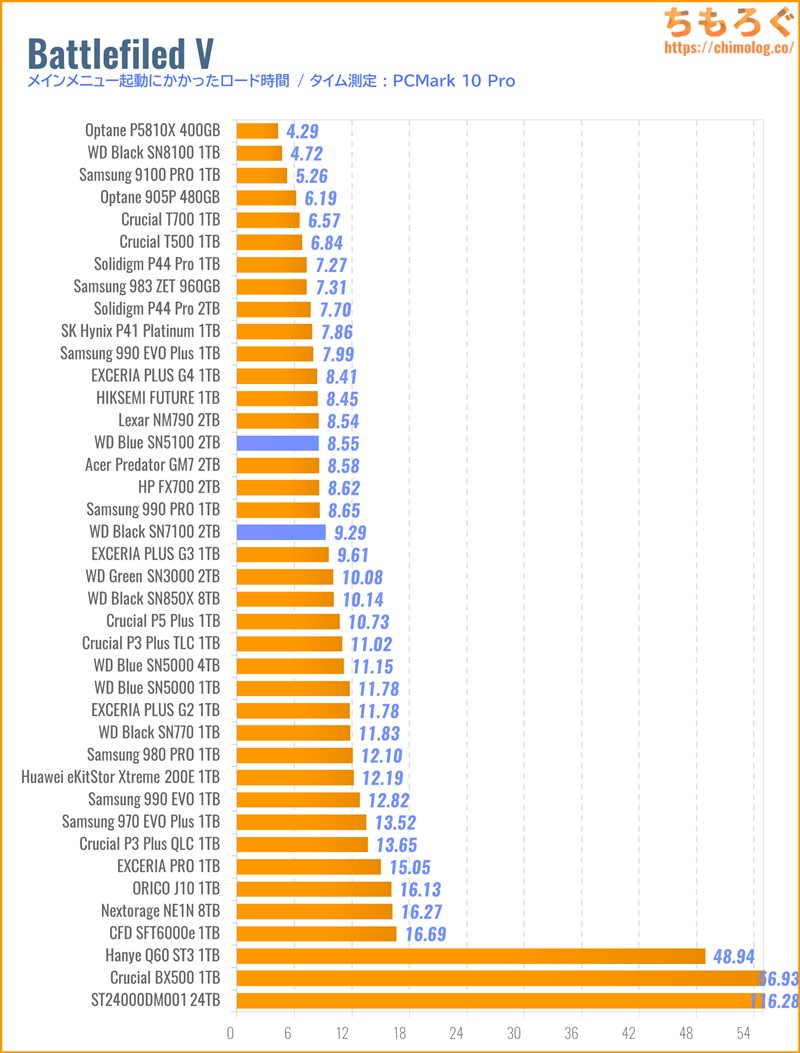

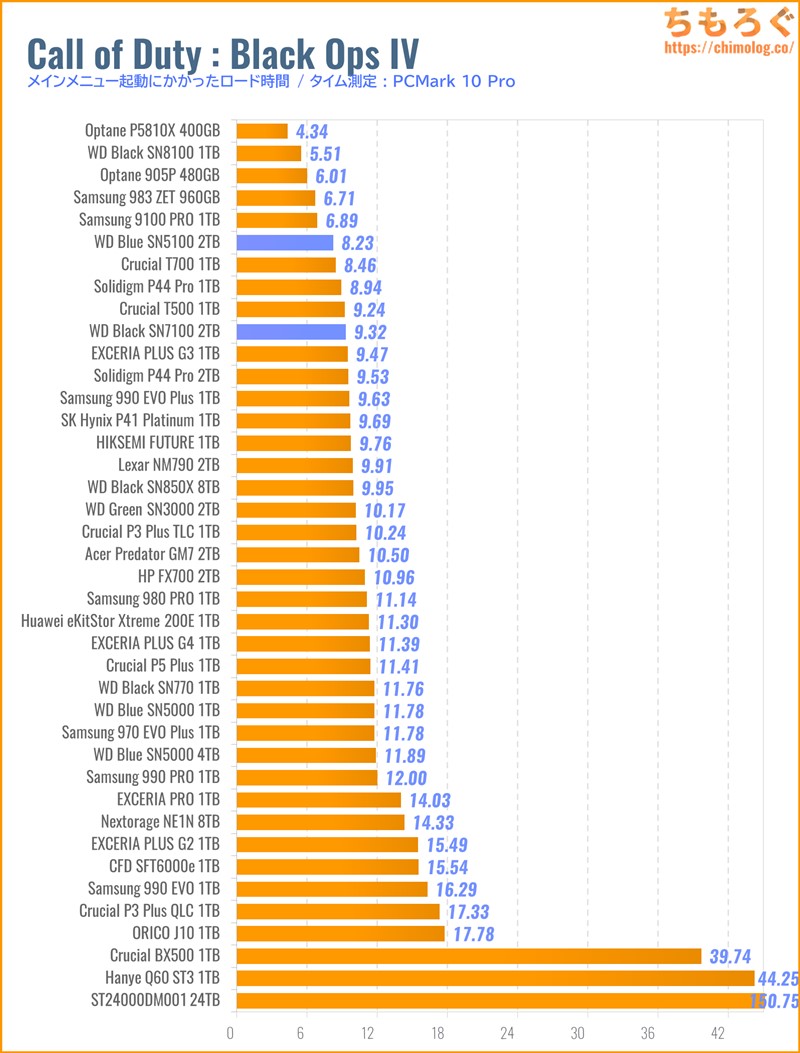

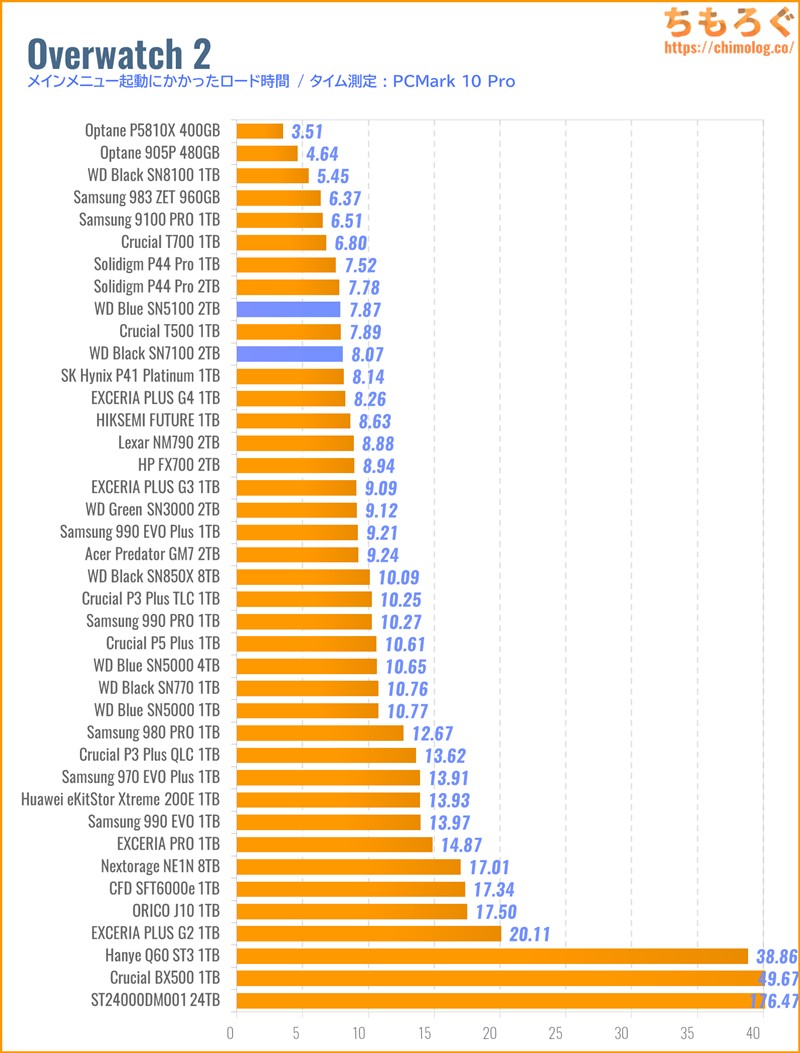

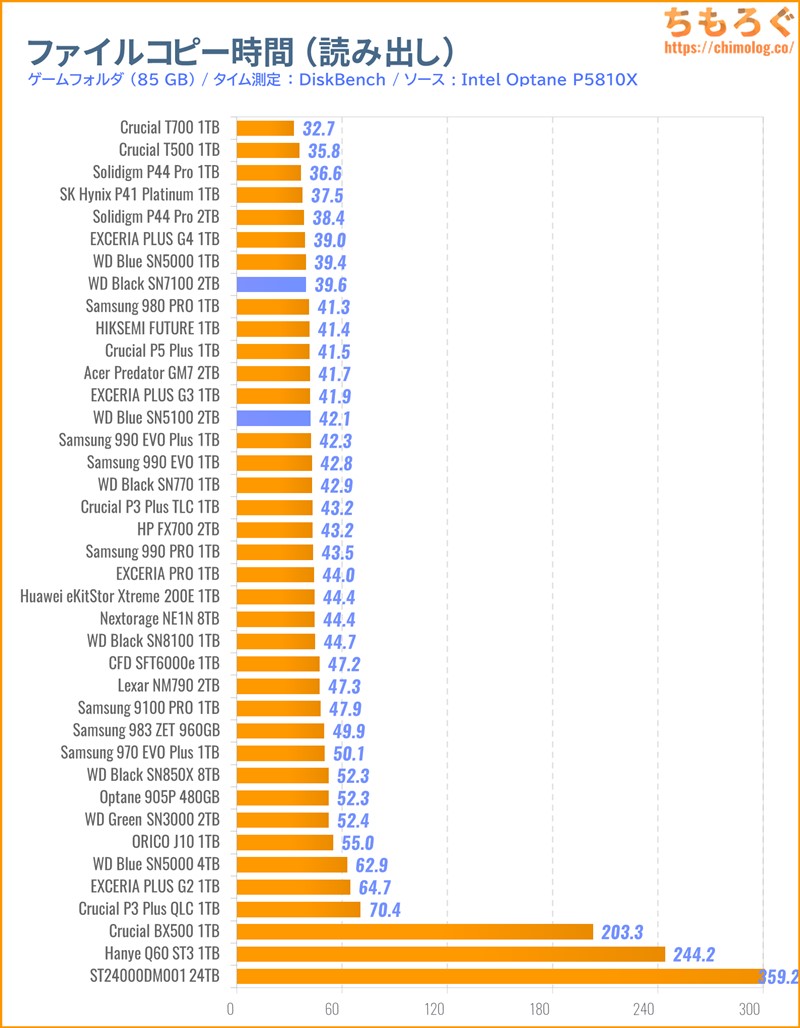

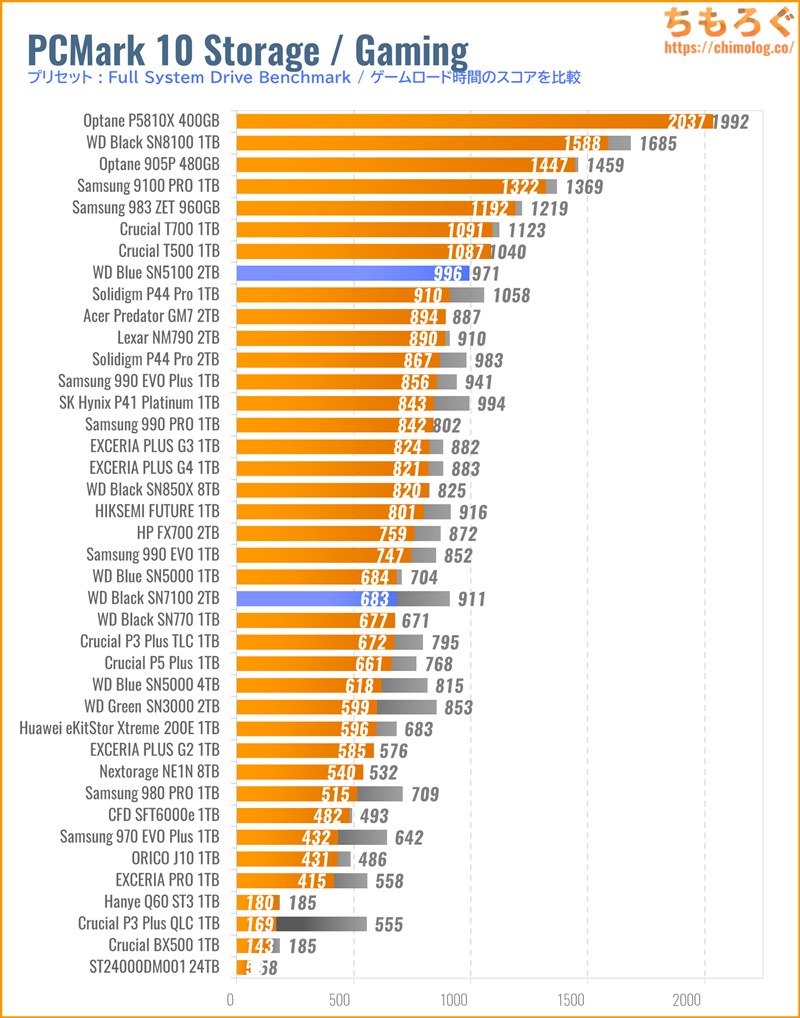

FPSタイトルのロード時間を比較

PCMark 10(Pro版)を使って、「Battlefield V」「Call of Duty Black Ops IV」「Overwatch 2」のロード時間を測定します。

なお、測定されたロード時間は各スコアから逆算された概算値(ざっくりとした予想値)です。実際のロードとは異なっているので注意してください。

テストされたゲームタイトル3本(Battlefield V / Call of Duty / Overwatch 2)すべてで、SN5100がSN7100を打ち負かします。

中華ハイエンドシリーズに対しても一貫した勝利を収め、Solidigm P44 Proに迫ります。

ただし、レビュー当時のSN7100と、現在のSN5100では内蔵されているファームウェアが違います。特定のワークロードに対する最適化が異なる点に留意が必要です。

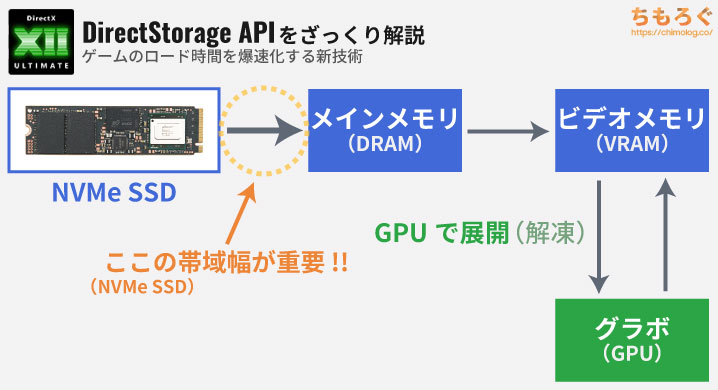

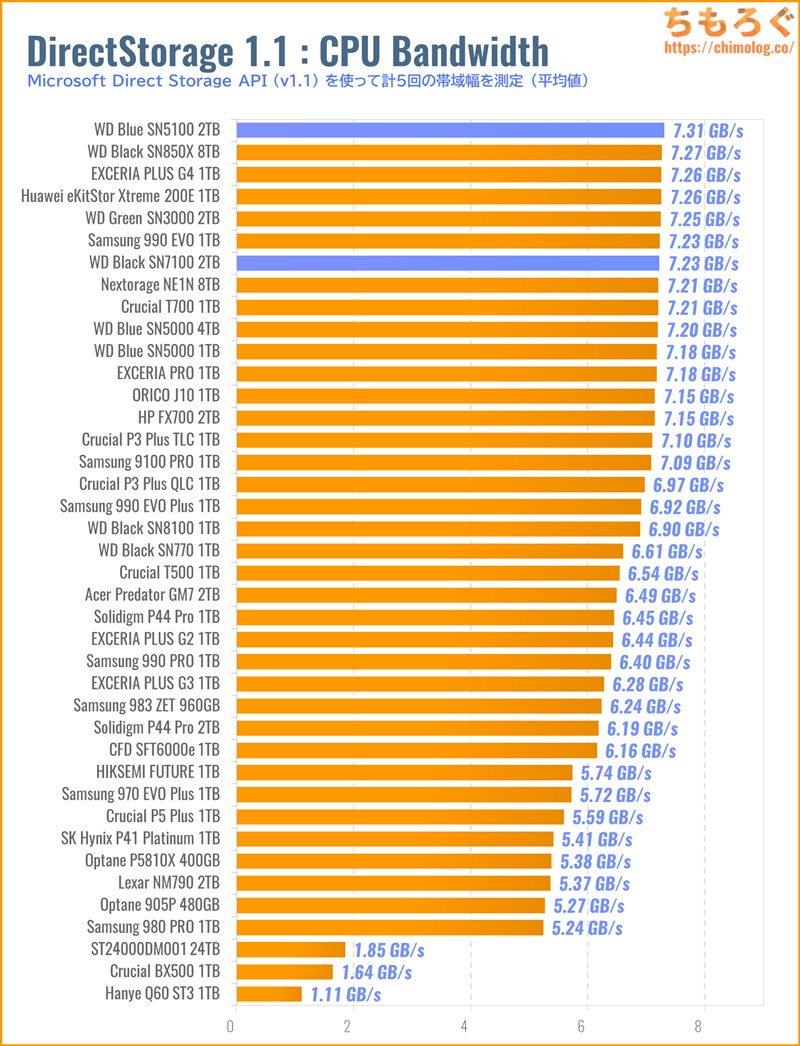

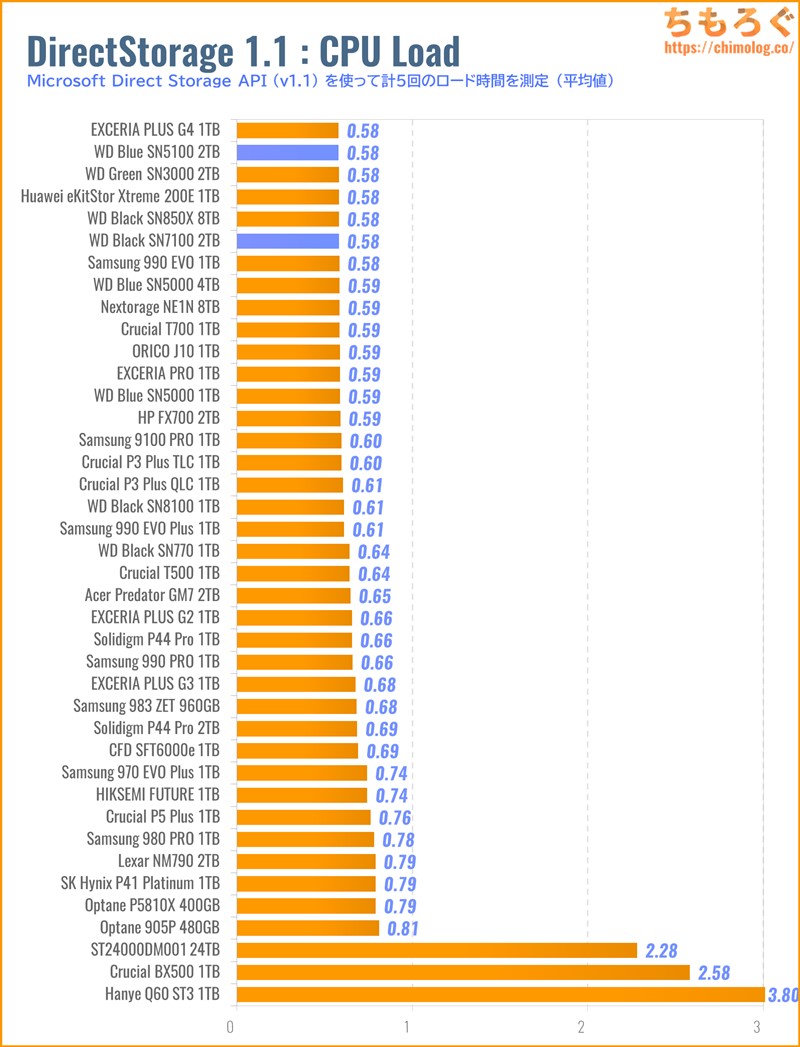

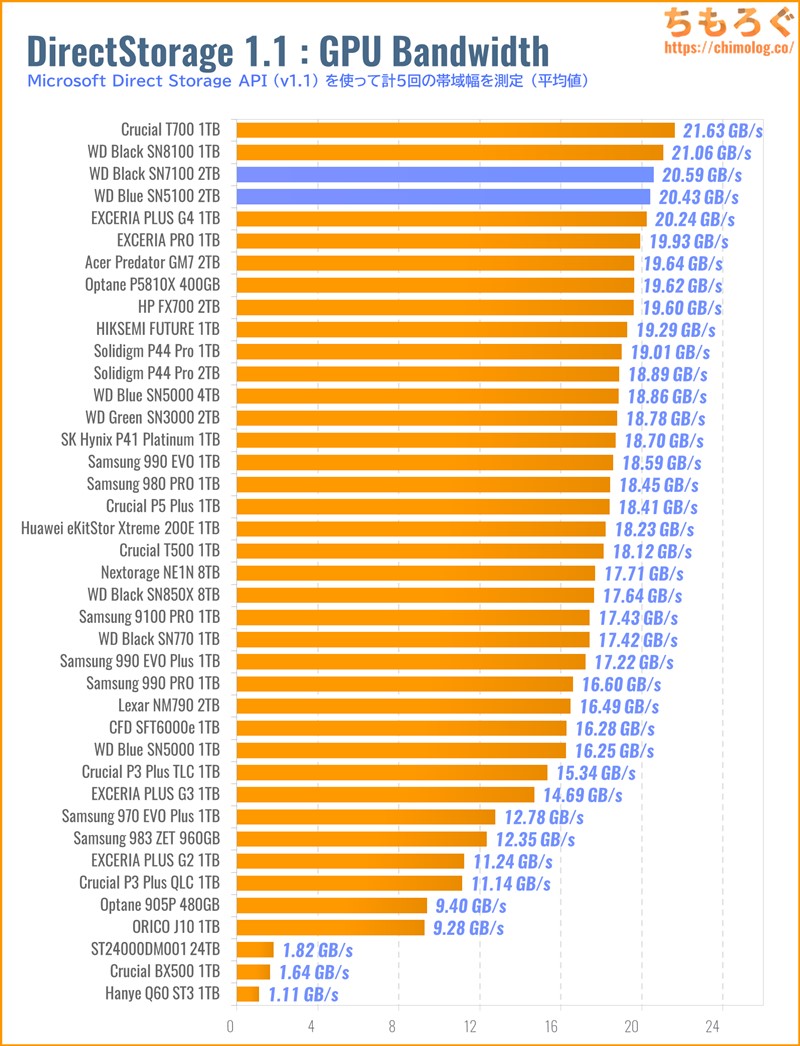

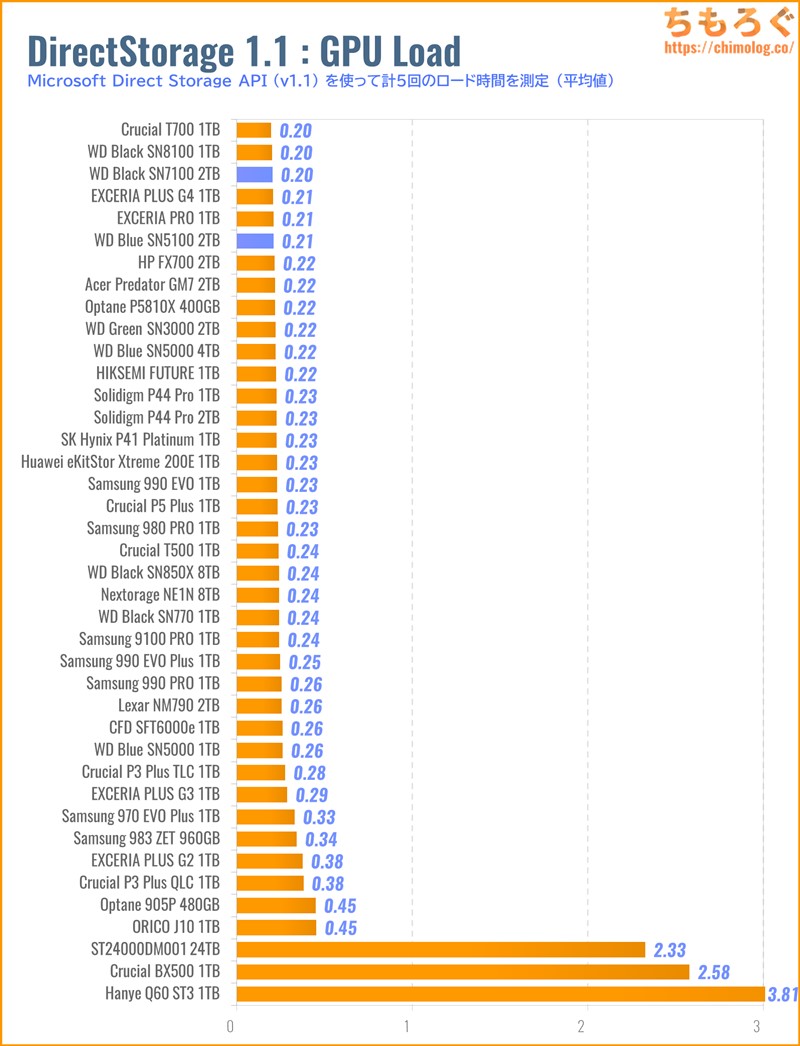

DirectStorageのロード時間を比較

ゲームロード時間を大幅に高速化する「DirectStorage API」適用時のロード時間をベンチマーク。

- CPU展開(Core i7 13700K)

- GPU展開(RTX 4060 Ti)

以上2パターンのロード時間を比較しました。基本的に、シーケンシャル性能が速いほど、ロード時間を短縮できるはずです。

Windows 11はゲームのロード時間を大幅に短縮する「DirectStorage API」に対応しています。

SSDに保存されているゲームデータをメインメモリに送り込み、メインメモリからVRAMに流し込みます。入ってきたデータをCPU または GPUの凄まじい演算性能で展開(解凍)し、ゲームロード時間を短縮する技術です。

NVMe SSDからメインメモリにデータを転送する部分で、SSDのシーケンシャル性能が重視されます。SATA SSDよりNVMe SSD、同じNVMe SSDでもPCIe 4.0やPCIe 5.0の方が有利になる可能性が高いです。

CPUで展開する場合は、Core i7 13700K(CPU)の演算性能がボトルネックになってしまい、SSDの性能差が一定ラインで頭打ちに。

RTX 4060 Ti(GPU)で展開すると、シーケンシャル性能に比例した性能差がハッキリと出ます。

WD Blue SN5100は0.20秒(20.59 GB/s)前後を叩き出し、歴代のGen4世代を軒並みバタバタと打ち負して、旗艦級SN8100に肉薄します。

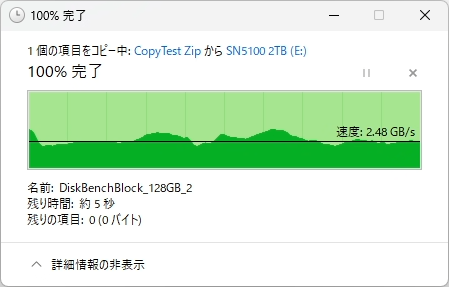

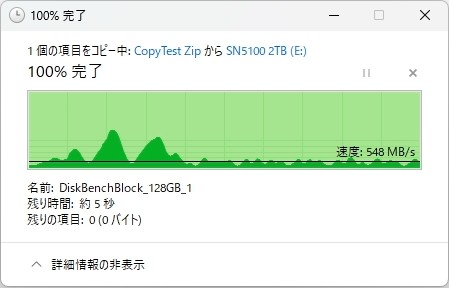

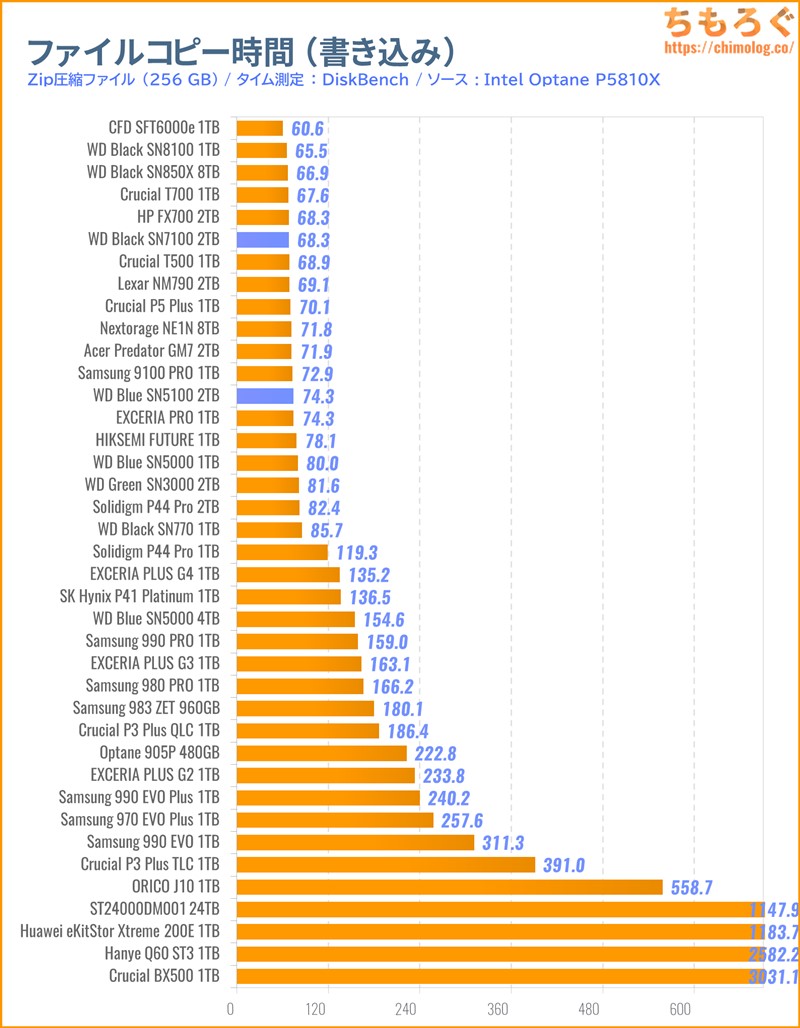

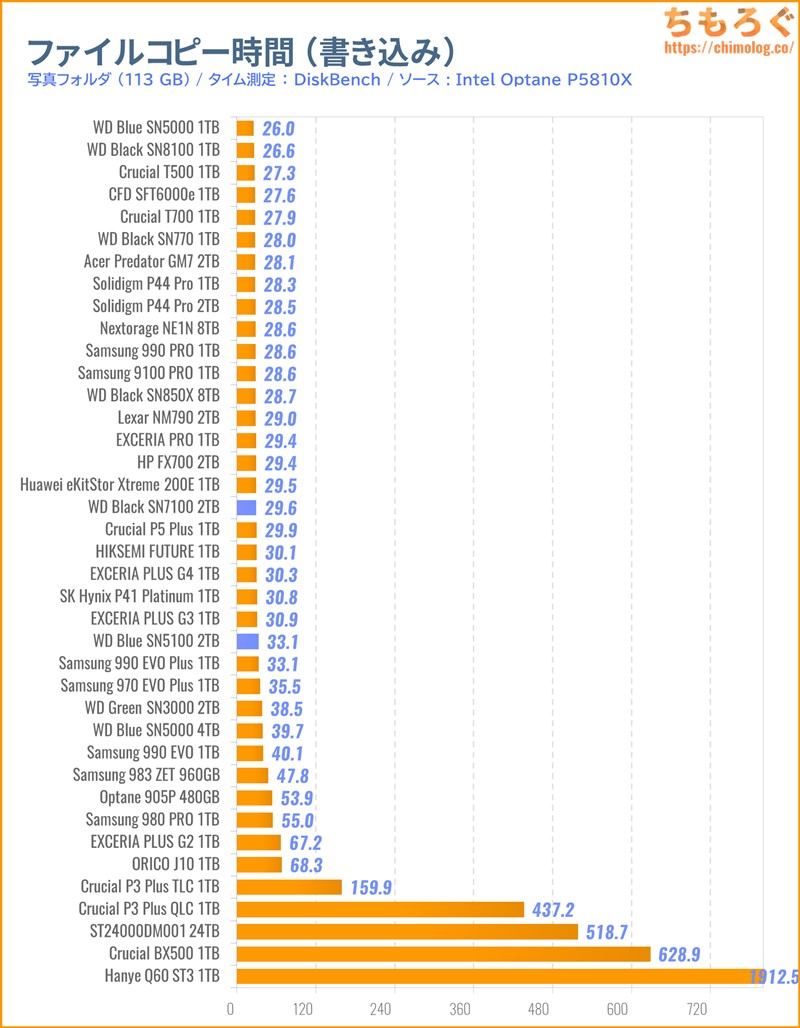

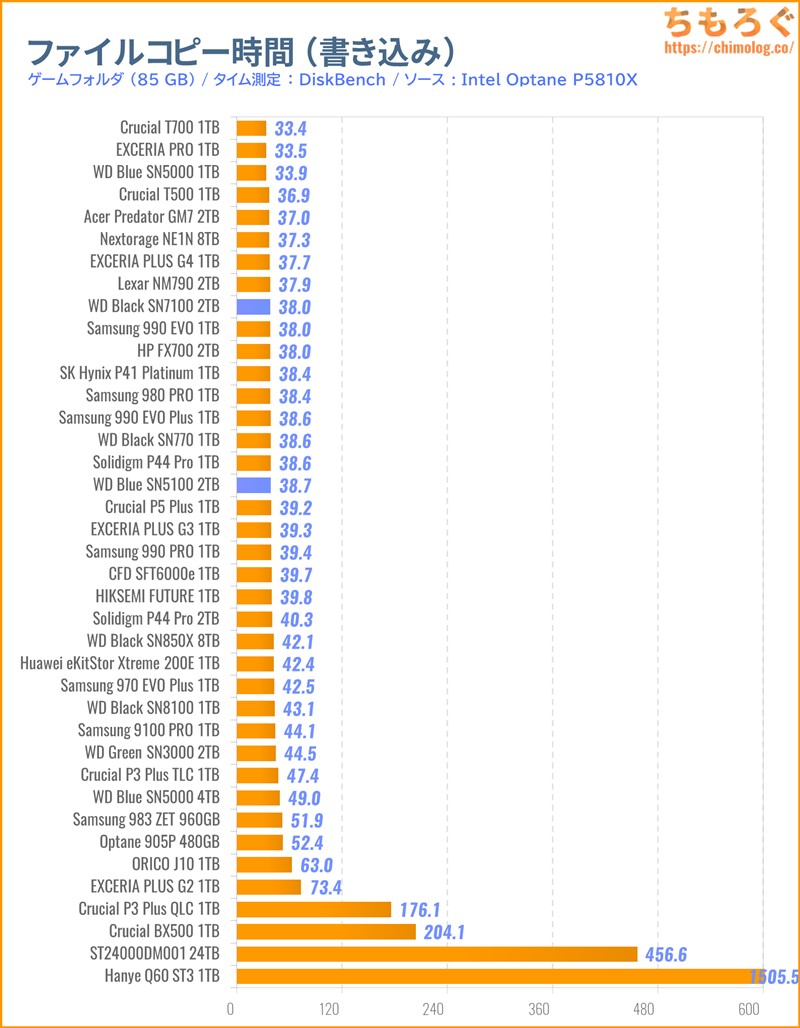

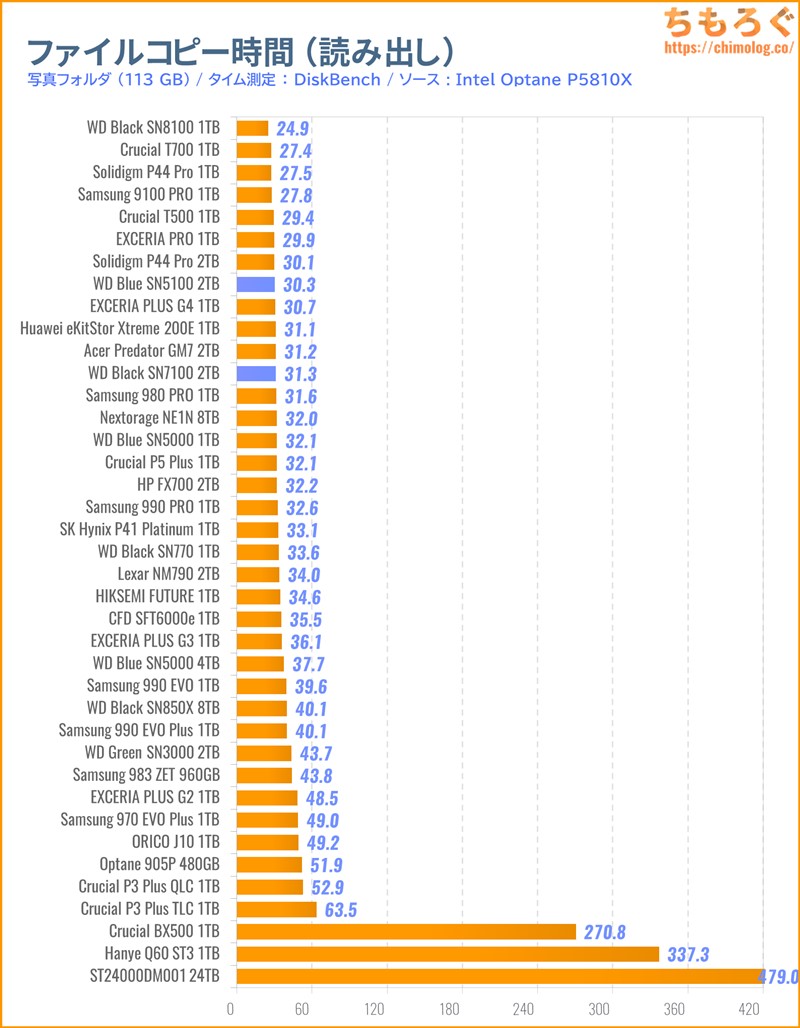

ファイルコピーにかかった時間

Windows標準のコピペ機能と目視によるストップウォッチでは正確性に欠けるので、ファイルコピーに便利なフリーソフト「DiskBench」を使って、ファイルコピーに掛かった時間を計測します。

- ゲームフォルダ(容量85.3 GB / 81424個)

- 写真ファイル(容量113 GB / 5012枚)

- 圧縮データ(容量256 GB / zipを2個)

以上3つの素材をファイルコピーテストに使います。ソース(基準となるストレージ)は安定した性能に定評がある「Optane SSD P5810X 400GB」です。

書き込み(Optane P5810X → WD Blue SN5100)のコピペ時間です。

相変わらず見事なキャッシュ制御です。

間髪入れず256 GB → 113 GB → 85.3 GBをお見舞いするテストなのに、pSLCキャッシュを即座に回復して吸収して見せました。

素性の良いQLC NANDにオーパーツ級コントローラ「Polaris 3」、SanDiskが開発した「nCache 4.0」アルゴリズムキャッシングが組み合わさり、弱点を巧みに隠蔽します。

高速展開かつ広大なpSLCキャッシュが、QLC NANDをまるでTLC NANDのように見せます。

ゲームフォルダの書き込みなど、SN7100と大差ない記録もあり、普通に使っていればSN7100とおおむね同じに感じるでしょう。

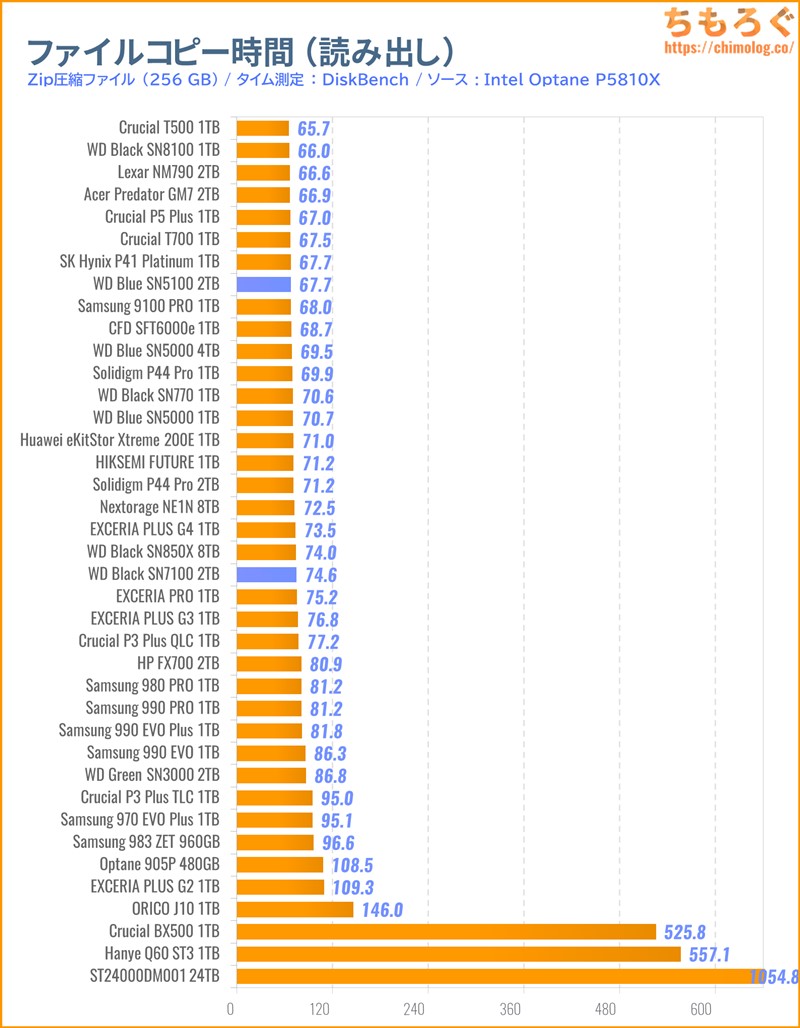

次は読み込み(WD Blue SN5100 → Optane P5810X)のコピペ時間です。

大容量の読み出しでSN7100に勝てず、ほどほどのサイズはSN7100と拮抗します。おおむね、7000 MB/s級のシーケンシャル性能に見合う速度です。

比較グラフをよく見ると、シーケンシャル性能の割にコピー時間が遅いSSDがポツポツと見られます。

なぜシーケンシャル性能の割に遅いSSDが出てしまうのか。理由は単に「間髪入れずに次のコピーテストを実行」しているからです。

- Zip(256 GB)→ 写真(113 GB)→ ゲーム(85.3 GB)の順番

SSDは書き込み性能を稼ぐためにpSLCキャッシュを展開して耐える製品が多いですが、このpSLCキャッシュの回復が遅いと・・・次のコピーテストに間に合わずNANDメモリ本来の性能でテストが実行されます。

pSLCキャッシュをスピーディーに再展開できるかかどうかも実力の内と(筆者は)考えているので、コピーテストは間髪入れず次から次へと実行します。

なお、データコピー先のリファレンスSSD「Optane P5810X」は、pSLCキャッシュの概念すら無い特殊なSSDだからベンチマーク結果に悪影響を及ぼさないです。

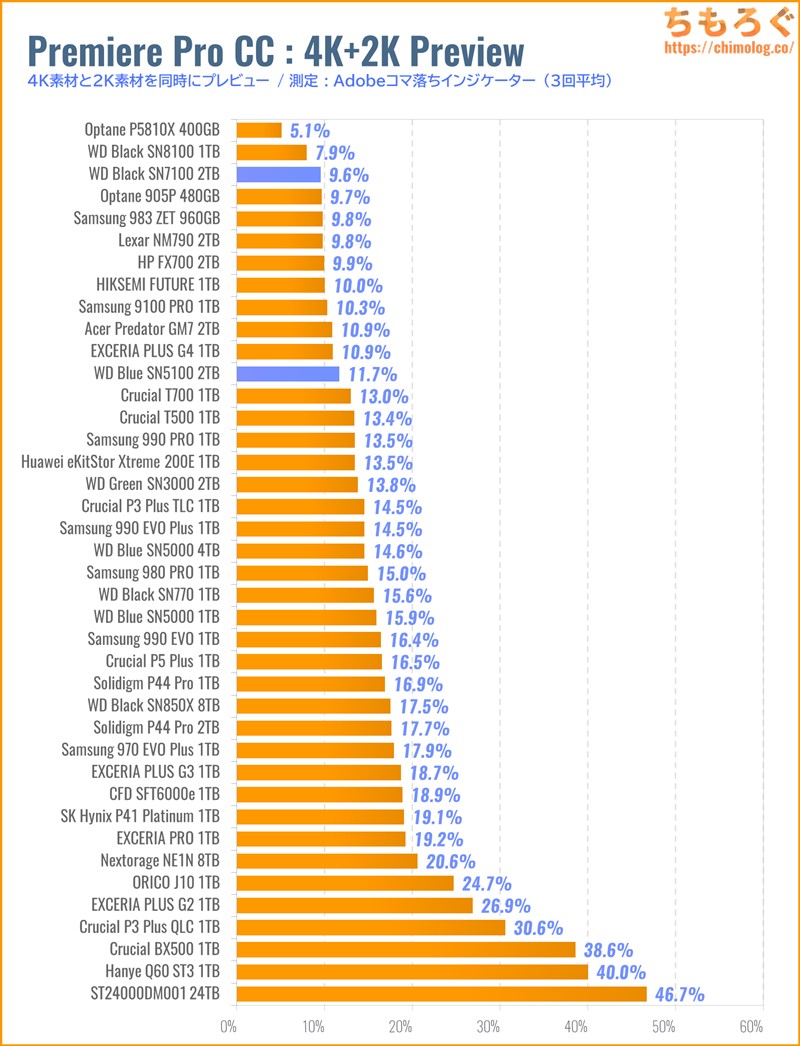

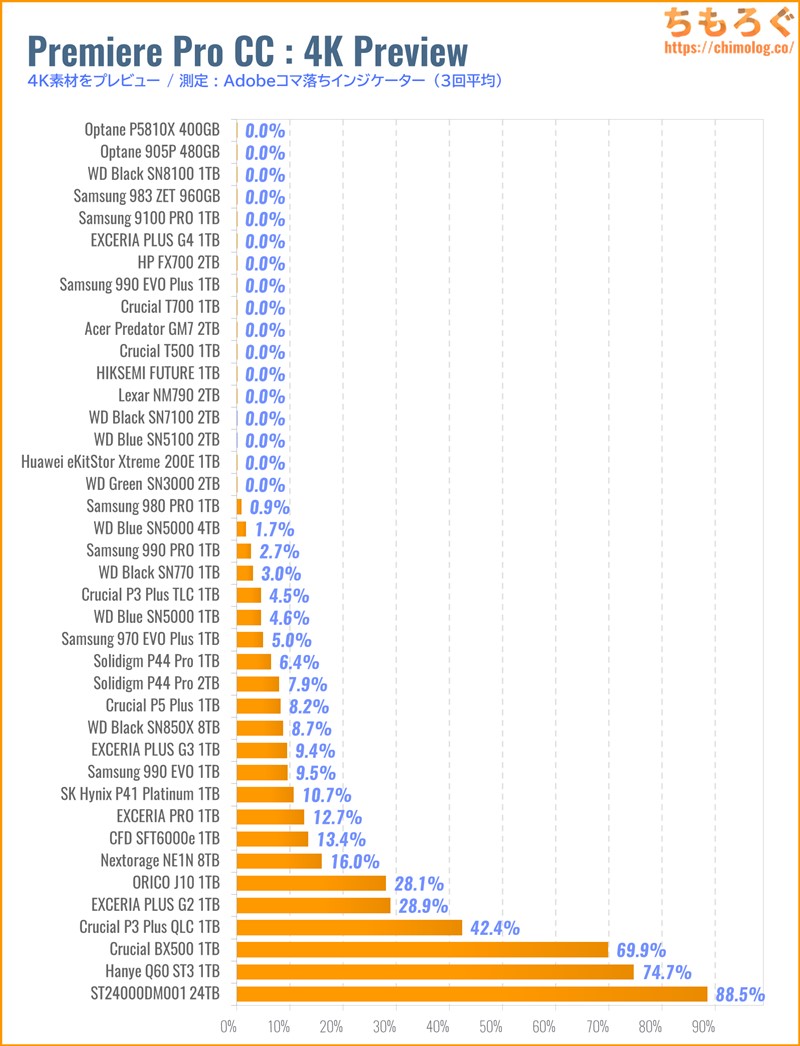

Premiere Pro CC:4K動画プレビュー

動画編集ソフト「Adobe Premiere Pro CC」に、4K動画素材(448 MB/s)と2K動画素材(175 MB/s)を読み込み、2つの動画を同時にプレビューします。

Premiere Proの動画素材プレビューは、素材を配置しているストレージの性能に影響を受けやすく、SSDの性能が不足すると「コマ落ち」が発生しやすいです。

Premiere Proの標準機能「コマ落ちインジケータ」で落としたフレームを測定し、動画素材の総フレーム数で割ってドロップフレーム率を計算します。

4K + 2K動画プレビューのドロップフレーム率は約11.7%です。

惜しくも「10%の壁」を超えられず、平凡グループに加入します。

4K動画プレビューのドロップフレーム率は0%で見事に完封します。

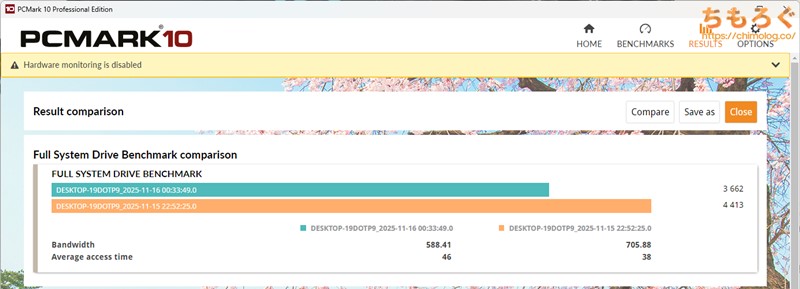

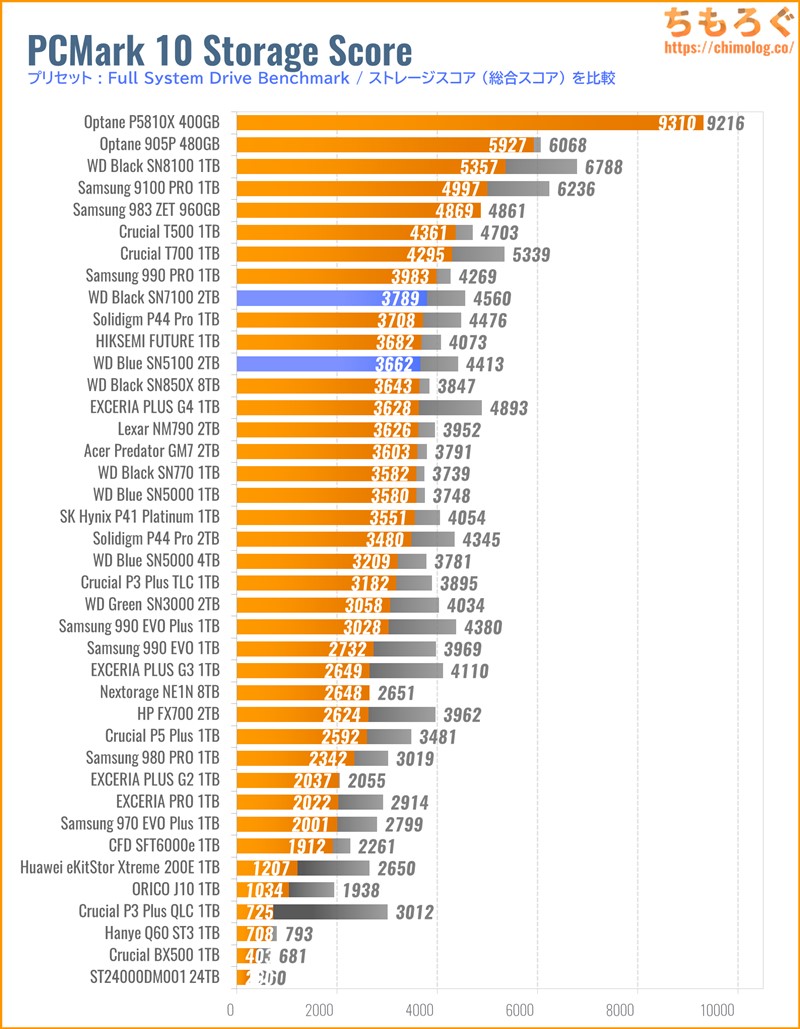

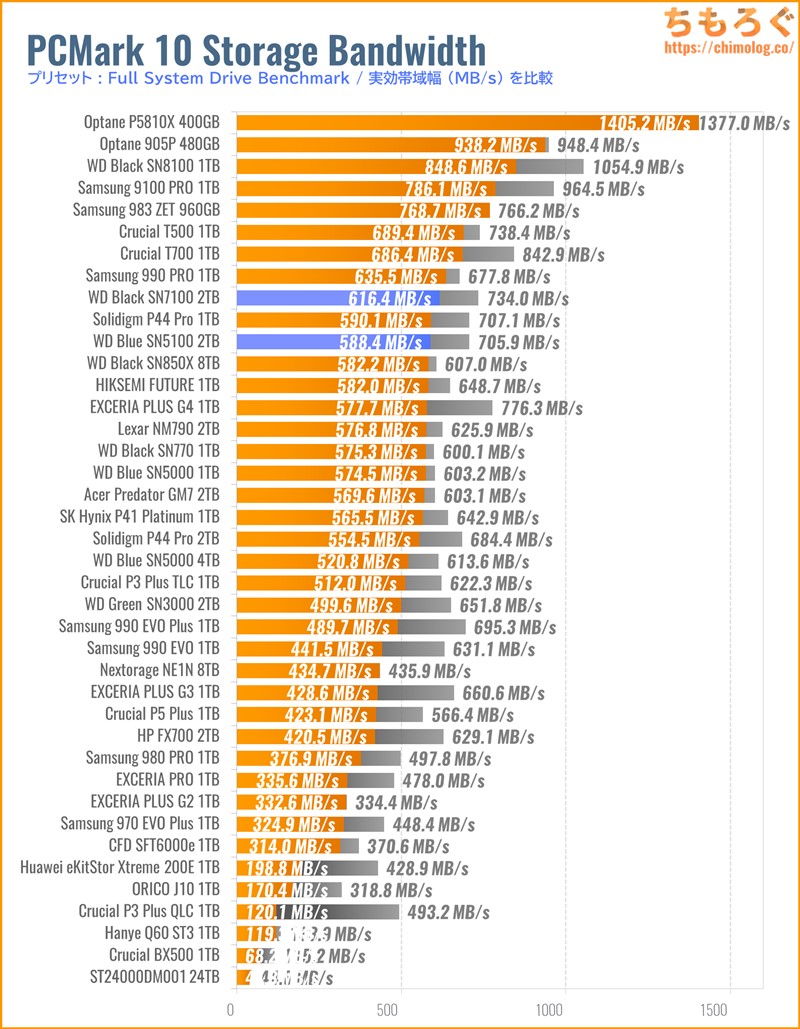

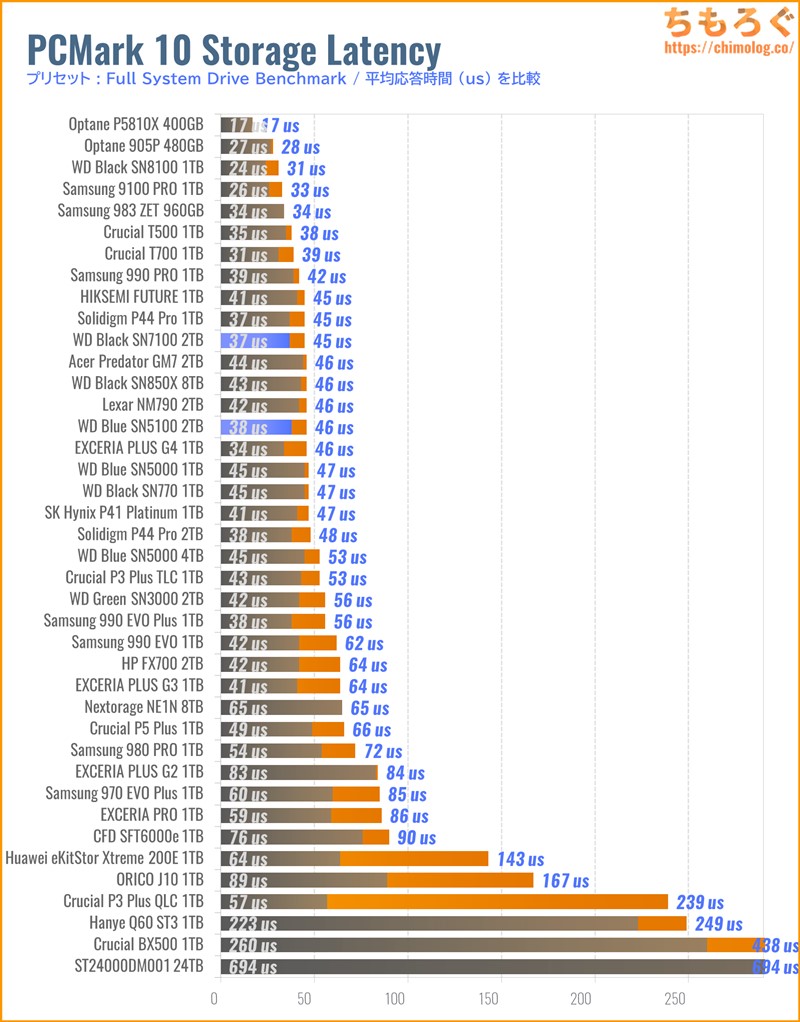

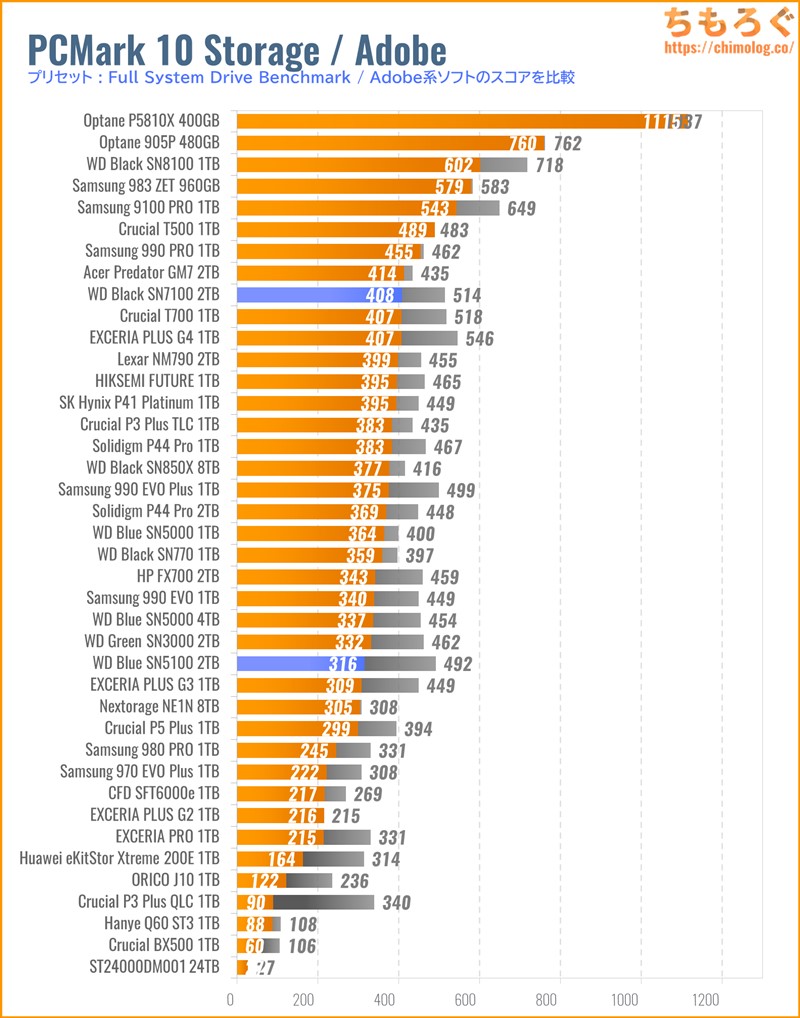

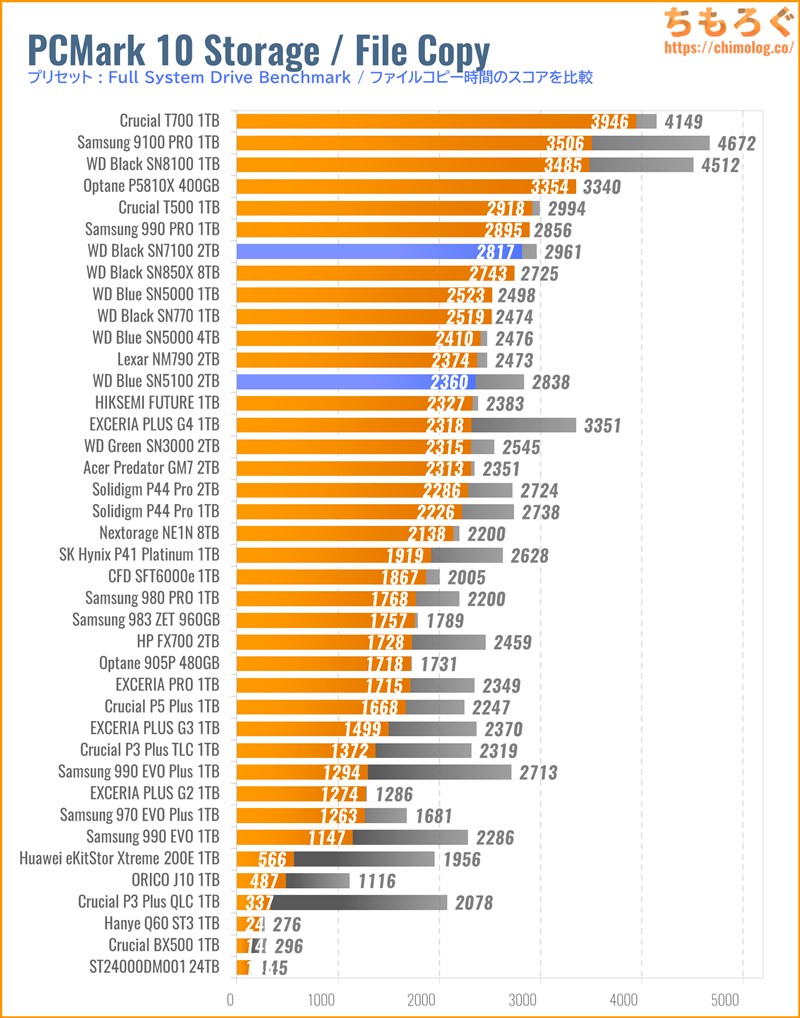

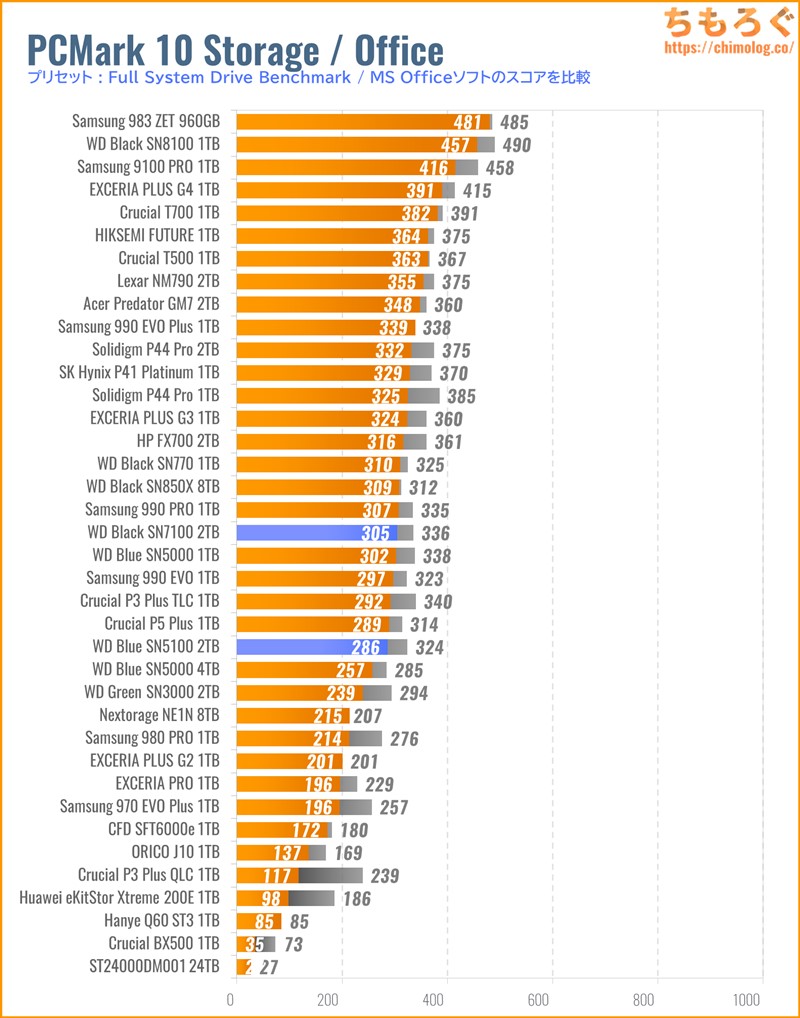

PCMark 10:SSDの実用性能

PCMark 10 Professional Editionの「Full System Drive Benchmark」を使って、SSDの実際の使用シーンにおける性能を測定します。

- PCMark 10(UL Benchmarks)

Full System Drive Benchmarkには23種類のテストパターン(Trace)が収録されており、パターンごとの転送速度や応答時間を測定し、SSDの実用性能をスコア化します。

なお、SSDは空き容量によって性能が大きく変化する可能性があるため、空き容量100%だけでなく容量を90%埋めた場合(= 空き容量10%)のテストも行いました(※2回:連続で約2時間のワークロード)。

WD Blue SN5100のストレージスコア(空き容量10%時)は「3662点」です。空き容量100%なら4413点です。

空き容量による性能低下は約20%ほど、平均的な下落幅に抑えられています。

一般的にQLC NANDは空き容量が減ると、性能の下がる度合いも大きいですが、容量2 TBのおかげで低下幅をかなり緩和できています。

PCMark 10ストレージテストの細かい内訳を確認します。

書き込み中心のファイルコピー評価が意外と下がらず、読み込みばかりのAdobe評価で大幅な低下が見られます。

同じく読み込み中心のゲームロード評価も落ちると思わせて、なぜかまったく変動がなく、SN7100より速いです。

Office評価はどちらも凡庸で特にコメントはありません。

| 実用スコアの内訳 Full System Drive Benchmark | |

|---|---|

| Adobe Score | Adobe Acorbatの起動 Adobe After Effectsの起動 Adobe Illustratorの起動 Adobe Premiere Proの起動 Adobe Lightroomの起動 Adobe Photoshopの起動 Adobe After Effets Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop(重たい設定) Adobe Photoshop(軽量設定) |

| Game Score | Battlefield Vの起動(メインメニューまで) Call of Duty Black Ops 4の起動(メインメニューまで) Overwatchの起動(メインメニューまで) |

| Copy Score | 合計20 GBのISOファイルをコピー(書き込み) ISOファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) ISOファイルをコピー(読み込み) 合計2.37 GBのJPEGファイルをコピー(書き込み) JPEGファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) JPEGファイルをコピー(読み込み) |

| Office Score | Windows 10の起動 Microsoft Excel Microsoft PowerPoint |

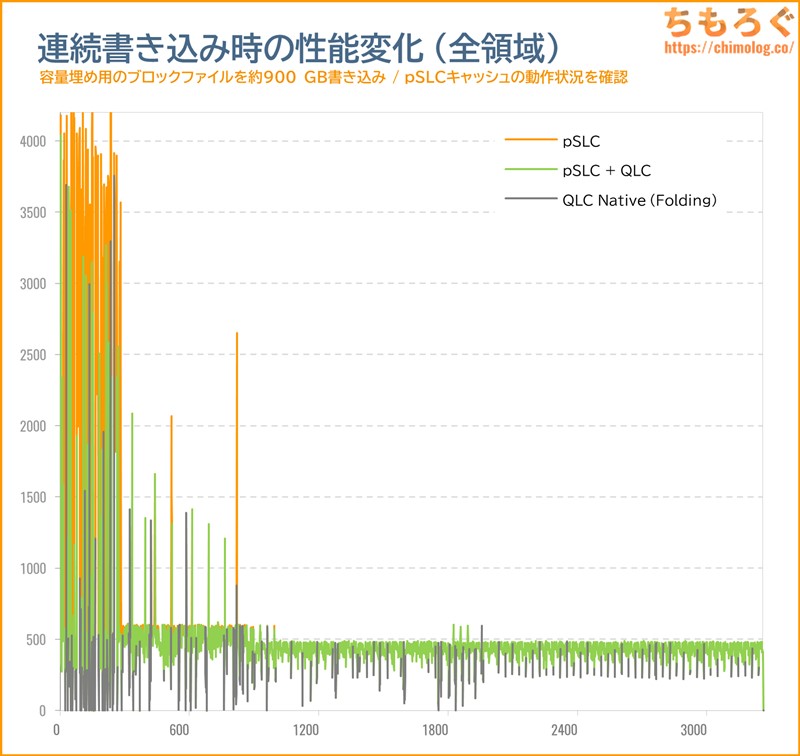

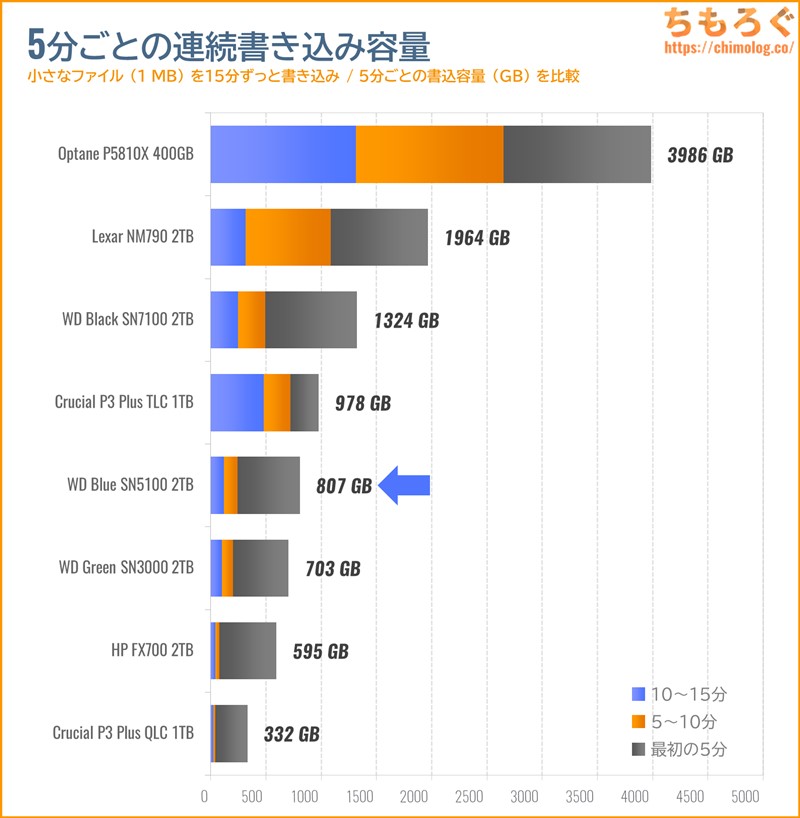

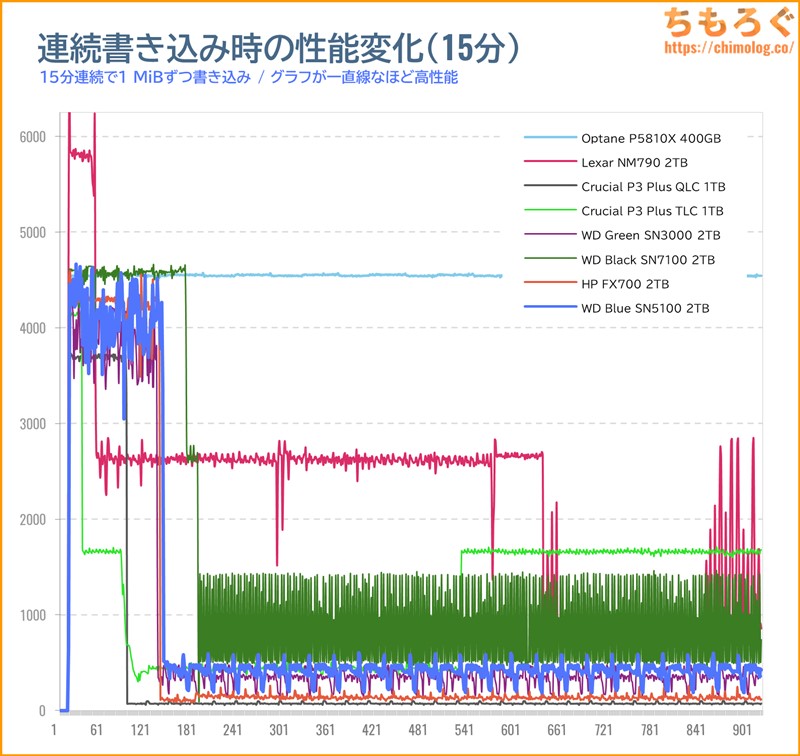

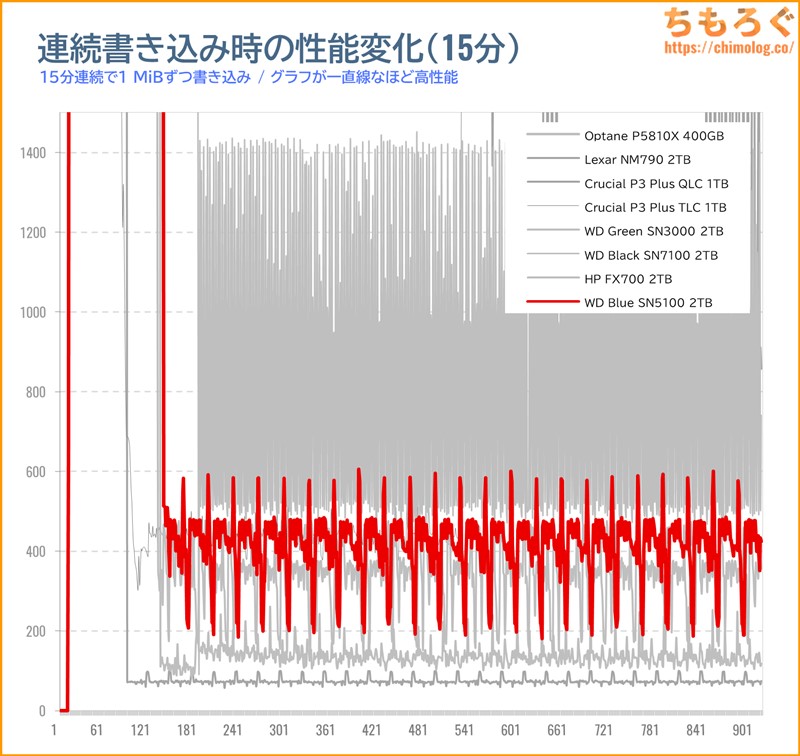

15分間の連続書き込みテスト

1 MBのテストファイルを15分間に渡って、ただひたすら連続して書き込み続ける過酷な検証方法です。

コンシューマ向けSSDのほとんどは、数分ほど連続して書き込むだけで「素の性能」を明らかにできます。

pSLCキャッシュの挙動やサイズ、キャッシュが切れた後の性能低下など。連続書き込みテストで様々な挙動が判明します。

平均4070 MB/sもの爆速モードから始まり、その後489 GB書き込んだあたりでpSLCキャッシュが切れてQLC NANDとの混合モードに移行し、平均420 MB/sに落ち着きます。

| キャッシュ構造 | 平均書込速度 (Average) |

|---|---|

| 1段階 pSLCキャッシュ | 3041 MB/s |

| 2段階 pSLC + QLC | 456 MB/s |

| 3段階 QLCネイティブ | 209 MB/s |

ブロックファイルを約1800 GB書き込んで、キャッシュ構造をさらに深堀りします。

pSLCキャッシュによる平均4000 MB/s近いの高速モードから始まり、約412 GBほど書き込んだあたりで混合モード(pSLC + QLC)に移行します。

pSLCキャッシュが瞬間的に切れる挙動を定期的に繰り返しつつ、平均的にはテスト終了までずっと混合モードをほぼ途切れず維持します。

切れた瞬間のみ200 MB/s台まで落ち込み、なんと平均456 MB/sもの書き込み速度です。

1世代前のBiCS 6(162層)を使うSN3000に対して、約1.3倍(360 → 456 MB/s)の性能アップを実現します。

QLC NANDとしては過去最高の書き込み性能です。フラグシップ級のSATA SSD(870 EVO)すら超える性能に進化しました。

(空き容量:100%時)

実際の使用感をチェックします。

十分な空き容量があれば、軽く100 GB超の巨大なpSLCキャッシュを即座に展開でき、まるでTLC NANDのような振る舞いです。

128 GB分の書き込みを終えて、直後にまた128 GBを投げても、pSLCキャッシュがすぐに展開されます。

SN8100やSN7100と同様に、SanDisk製「nCache 4.0」アルゴリズムはやはり優秀です。

(空き容量:10%時)

空き容量を10%に減らしても、下手なSATA SSDを超える書き込み性能を維持します。

pSLCキャッシュを60~70 GB程度しか展開できないですが、枯渇したあとも平均500 MB/s近い速度です。

「遅すぎて一生コピペが終わらない」といった、QLC NANDの悪評を覆します。

時間あたりの書き込み量を比較したグラフです。

WD Blue SN5100 2TBは15分で約807 GBを書き込みます。

従来比(SN3000:162層)で約15%の性能アップ、同世代のTLC NAND(SN7100:218層)比較で約40%の性能低下です。

TLC → QLC化しても、最新世代のBiCS 8は性能が下がりづらい傾向です。

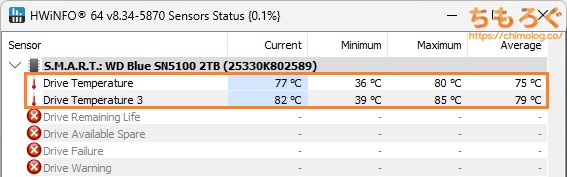

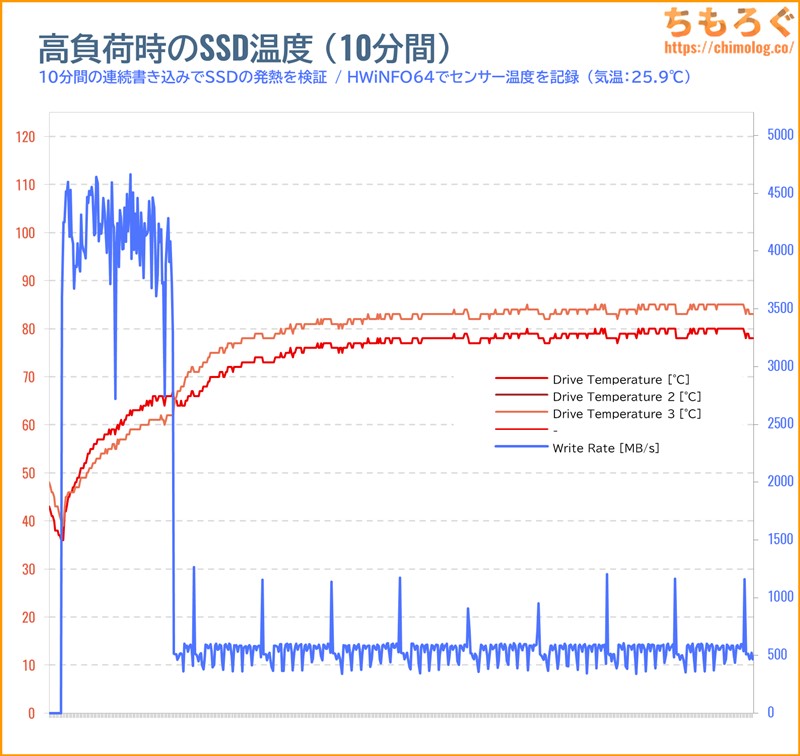

SSDの動作温度をテスト

高負荷時のセンサー温度

- ドライブ温度:NANDメモリの温度

- ドライブ温度2:検出できない

- ドライブ温度3:NANDメモリの温度

モニターソフト「HWiNFO」で表示できる温度センサーは2つです。2つとも独立した温度を表示します。

ケースファンによるエアフローを一切与えない環境で、SSDが激しく発熱しやすい「連続書き込みテスト」を10分間実行しました。

テスト開始から比較的ゆっくりと温度が上昇し、80℃前後で飽和します。その後、テストが終わる10分後まで、サーマルスロットリングは一切発生しなかったです。

「Warning: Temperature Exceeded Critical Threshold」トリガーも発動せず、とても落ち着いた発熱具合です。

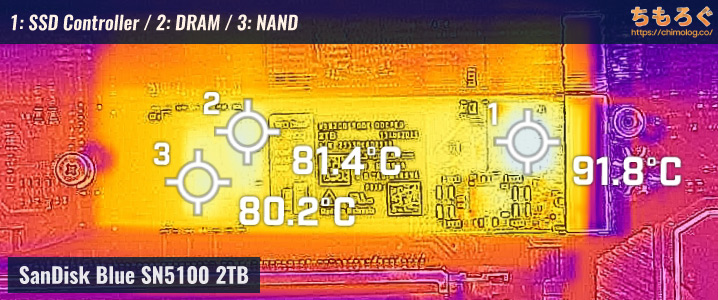

サーモグラフィーで表面温度を確認

テスト開始から約8~9分経過したあたりで、サーモグラフィーカメラを使ってSSDの表面温度を撮影します。

- NANDメモリ(左):80 ~ 81℃

- NANDメモリ(左):81 ~ 82℃

- SSDコントローラ(右):91 ~ 92℃

SSDコントローラの表面温度は、HWiNFOが表示するセンサー読み温度と一致します。

NANDメモリ側の温度がほとんど同じ数値を示し、SSDコントローラ側は約10℃ほど上振れしますが、上振れする分には問題ないです。

メーカー側に温度を不当に低く見せようとする意思※がなく、安全な熱制御を優先する姿勢が明らかです。

※口コミ対策に一定の効果があるから、初期表示センサー(No)をズラしたり、わざと低く表示するSSDはたしかに存在します。

別売りのM.2ヒートシンクは不要です。マザーボード側の付属ヒートシンクがあれば十分、またはケースファンからゆるく風が当たっていれば余裕で冷やせます。

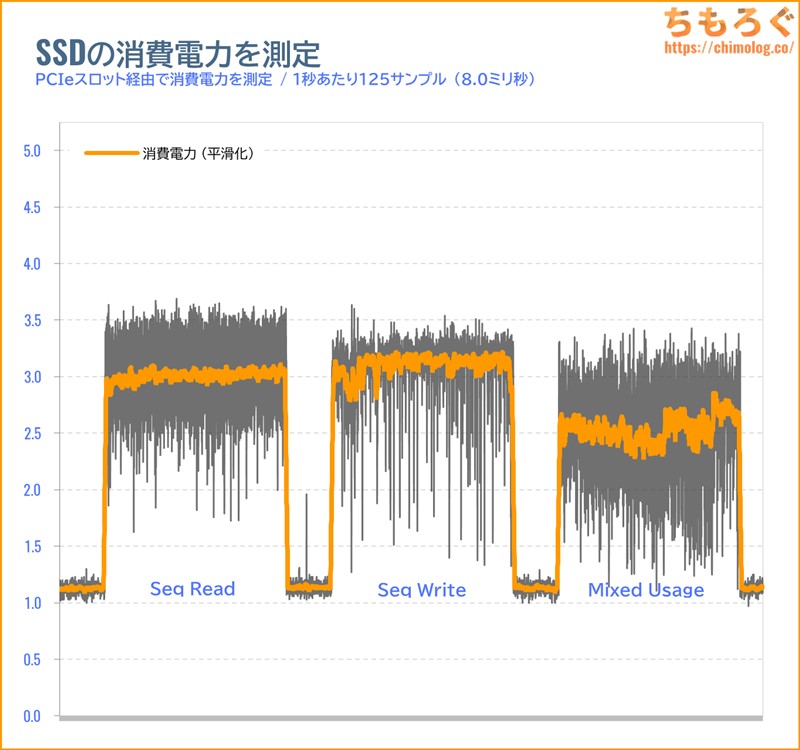

【参考データ】SSDの消費電力

| テスト | 消費電力 | 速度 | 電力効率 |

|---|---|---|---|

| アイドル時 | 1.13 W | – | – |

| 読み込み | 3.01 W | 4363 MB/s | 1448 MB/s |

| 書き込み | 3.10 W | 4402 MB/s | 1421 MB/s |

| 混合負荷 | 2.57 W | 3039 MB/s | 1183 MB/s |

何もしていない状態(アイドル時)で平均1.13 Wです。

単純な一方通行のシーケンシャル負荷をかけると、消費電力1ワットあたり平均1420~1450 MB/sもの優れたワットパフォーマンスを記録します。

双方向の混合負荷は約19~20%ほど悪化し、1ワットあたり平均1183 MB/sでした。

旧世代「BiCS 6」を使う末っ子の「SN3000」と比較して、一方通行なら約1.3倍に、双方向で約1.4倍まで効率が向上します。

CBA(CMOS直接接合アレイ)方式のおかげで、電気的に無駄だった回り込みルートが撤廃され、抵抗値の低い銅配線により実現されたセル電流の低減が効いています。

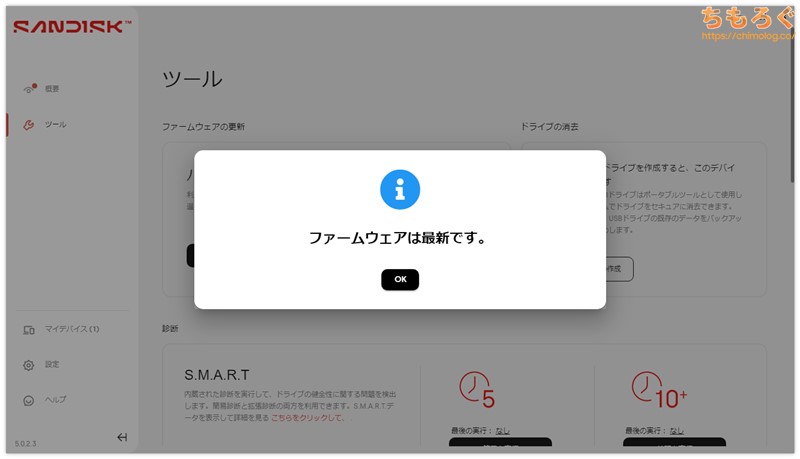

SanDisk純正ソフトの対応状況

純正ソフト「SanDisk Dashboard」

- SanDisk Dashboard(support-en.sandisk.com)

SanDisk公式サイトから無料でダウンロードできる、純正ユーティリティ「SanDisk Dashboard」に対応します。

SSDの基本ステータス(S.M.A.R.T.情報)を見たり、書き込みキャッシュを有効 / 無効化したり、健康状態のレポートを出力する機能もあります。

ただし、Samsung SSDのようにOP領域(オーバープロビジョニング容量)を任意で指定する設定は見当たりませんでした。

SSD本体の制御ソフトウェア(ファームウェア)の更新も可能です。

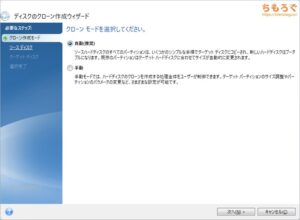

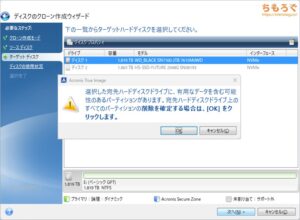

クローンソフト「Acronis True Image」

- Acronis True Image for Western Digital(support-en.sandisk.com)

WD Blue SN5100を購入したユーザー限定で、SSDクローンソフト「Acronis True Image for WD」を5年間使えます。

ソースディスク(クローン元)と、ターゲットディスク(クローン先)を選んで、「ブータブルOSを含むクローンを作成」でSSDのクローンがあっさり完成です。

最後のオプション画面から、クローンしない領域(フォルダやファイル)を任意で選ぶ「除外設定」もできます。

まとめ:QLCが従来世代のTLCに追いつく

(東芝が作るQLC NANDがホントに有能)

「WD Blue SN5100」のデメリットと弱点

- QLC NAND採用

- DRAMキャッシュなし

- 素の書き込み性能が遅い

- 高負荷時の温度がやや高い

- 空き容量による性能低下あり

「WD Blue SN5100」のメリットと強み

- 7000 MB/s超のシーケンシャル性能

- ランダムアクセス性能が高い

- ゲームロード時間も優秀

- スピーディーかつ広大な

pSLCキャッシュ(約420 GB) - 書き込みに強いキャッシュ構造

- ワットパフォーマンスが高い

- 片面実装で扱いやすい

- SanDisk純正ソフトウェアに対応

- ファームウェア更新に対応

- 「Acronis True Image (5年)」

- 十分な書き込み保証値(900 TBW)

- 5年保証

「SN5100」はある意味、マイルストーン的なSSDです。

SSDオタクに忌み嫌われるQLC NANDを用いて、注意深く観察しないと気づかないレベルで「TLC NAND」のように振る舞うSSDが誕生しました。

空き容量10%時の実用性能で、WD Black SN850XやSolidigm P44 Proなど名だたるハイエンドSSDに匹敵し、巧みなキャッシュ制御で爆速モードをうまく持続可能です。

普通に使っていれば、そう簡単にQLC NANDだと見抜けないです。全領域書き込みなど、実際の利用シーンであり得ない負荷を与えて、ようやくQLCの底が見えてきます。

しかし、キャッシュを剥がしきっても平均450 MB/s程度は維持するため、選別落ちの格安TLC NANDを使ったSSDよりずっとマトモな性能です。

残る悪材料は「価格設定」のみ・・・ おそらく時間が解決してくれるでしょう。

メーカー各社のTLC NAND減産がコンシューマ市場に波及してしまえば、SN7100との価格差が開き、相対的にSN5100の魅力が増します。

以上「WD Blue SN5100レビュー:東芝が拓くQLC NANDの新時代を体験」でした。

「WD Blue SN5100」を入手する

レビュー時点の価格は容量2 TBモデルが約2.2~万円です。

「WD Blue SN5100」の代替案

安価な代替案が「Crucial P3 Plus」です。

容量1 TBに限りTLC NAND版が流通していて、運良くTLC版を引ければコストパフォーマンスが高いです。

現在のレートで約2000円ほど足すだけで、まず間違いない定番モデル「WD Black SN7100」を買えます。

ランダムアクセス、ゲームロード、キャッシュ制御。さらに省電力性まで。どこを取ってもバランスがいい最高のオールラウンダーモデル。

迷ったらSN7100で問題なし。

コスパ良く高性能な大容量モデルなら、典型的な蝉族に分類される「Biwin NV7400(4TB)」がおすすめ。

現行Gen4ハイエンドに匹敵する性能を手頃な価格で買えます。

おすすめなSSDを解説

NVMe SSDのおすすめレビュー記事

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

27M2N3500NLのフィリップスモニターをレビューする予定はありますか?価格コムでも1位でコスパ良さそうなのですが

レビュー予定のモニターがまだ10台あって部屋がゴチャゴチャなので、新規購入は控えてます

HP omen27qのBOE版の評価が見たいですね。

実スペックは恐らくLG版と変わらんとのことですが、

LG版の評価が非常に高かっただけに、結論を

急ぎすぎてるような気がします。

QLC 凄く良くなりましたね

1TBの7100と5100で約1000円差なので7100選ぶ人が多いと思いますが、QLCに対する見方が変わりました

すごく改善されましたが、今の値段だと・・・SN7100で良いのはホントにそう

AIサーバー絡みでTLC NANDの減産と、QLC NANDへの積極投資が強まるので、今後の価格差次第ですね

安いうちにSN7100なり990 EVO Plusなり、優秀なTLC NAND品を抑えておくといいかも

KIOXIA EXCERIA BASICと正面から競合しそうだけど、どっちが強いんだろうか

KIOXIAブランドのSSDはコスパ優秀ですが、1点まぁまぁ大きな問題があり、運が悪く不良を引いたときのサポート(バッファロー社)がかなり面倒くさいらしいです

価格が安ければ検討、大差なしならSanDisk版でいいと思います

こっちも同じくらい値上がりするみたいなオチがつきそう

やめてほしい

QLC NANDは各メーカーが積極投資する(予定)だから、民生向けの供給がTLCほどには悪化しない… と信じてる

BiCS8が高性能がゆえのQLCとはおもえない高水準な性能…と言うよりはPolaris 3やnCache 4.0のキャッシュ制御があまりにも優秀すぎたように感じるな(SN3000も同様に優秀な事を考えると…)

勿論化けの皮を剥がした(キャッシュを使い切った)性能でも500MB維持してるのはBiCS8のお陰だからBiCS6を使用したSN3000とは明確に異なるけども、普通に使うにはSN3000でも事足りそうな気もしなくもない。

ゲーミングPCのOS用やゲーム用はSN3000で間に合いますね

ただ、そちらは保証3年でTBW 250TBに大幅カットされるので、SN3000はもっと少し安くないとおすすめしづらい感がある

SN3000の明確な弱点は耐久性と消費電力…と言ったところですね。ソレを問題と捉えるか否か…。(シーケンシャル読書速度は低くとも大きな体感は感じづらいとは思うし…)

作る側からするとQLCって美味しいのかな?

それはさておき、蝉の4Tを3万円ちょっとで買えた頃を知っている者としては、もう気軽にSSD増設とかする気分になれないなぁ

SSD1枚分のお金でマザーボード買い換えられるんだものw

クソー!昨日注文して今日届くマザーボードが今日のタイムセールで値下がりしてやがるっ!(BIOS更新のついでに設定弄り壊して再購入)

ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI

17145円→14980円

ブランド()が無い中身が蝉族ならセールで3万円切ってた時もありますもんね。

8TBが7万円切る期待していたのに。

蝉族4TBなら最安値はアリエクセールで1.6万切ってたけどね

今までの「普及して数が出る程コストが下がって安くなるって」のが通用しなくなってますからねぇ (TT

NANDの”QLC”とHDDの”SMR”は、言うほど費用対効果がよくないのが評価が低い最大の問題ですよね

AI用データセンター向け需要でメモリとストレージが爆上がりしてるけど、いつまで続くかな。予想できる人は教えて欲しい。

ちょうど15時間ほど前のニュースになるけど、グーグルのCEOがイギリスのBBCでAIバブル崩壊に言及しました。(アメリカじゃなくてイギリスってあたり、本国では話しにくい本音だったと思われ)

https://www.bbc.com/news/articles/cwy7vrd8k4eo

簡単に言えば、現在のAIブームには「不合理な一面」があり、今後あらゆる関連企業がその影響を受けるよって言っている。

NVIDIAはOpenAI&Oracleと循環取引中。アメリカのAI株は下落傾向。

もちろん、これで健全だと見る向きもあって、AI投資が継続される可能性もあるにはあるのだけど、AI関連企業の株価はバブルだと思っている投資家の方が多いからこそ、株は下落傾向なのね。

で、そんな企業の数々が、競ってメモリやらストレージやらを、メーカーの言い値で買い漁っているのが今でしょ。バブルが弾けた瞬間に、そうした企業は資金調達に行き詰まって、発注分の支払いにすら困りはじめるわけですよ。そのとき、サーバー向けHDDやらTLC-NANDやらが(たぶん)市場に溢れ出す。

自分はそのタイミングで投げ売りされるであろう半導体に期待かな。いや、そんな瞬間は来ないかもしれないけど。

AIに事務能力以上を過度に期待したら駄目だと思うけどな。バーチャルリアリティの氾濫て実世界の終わりだよ。

「AIバブル」以外にもDRAMやNANDの製造メーカーが今まで安すぎたチップ価格を調整して

単価を引き上げ、利益率の拡大を狙っている側面もあるので供給がひっ迫しているのに増産は否定的

そもそも「バブルっぽい」と言われているのに増産のための製造設備投資をして

バブルが弾けたら目も当てられないので、設備投資自体がギャンブルすぎる

だから、どう足掻いても価格は落ち着くのは数年後だろうし

AIバブルが弾けても、弾けなくても「製品が市場にあふれる」という事がないですね

そして価格が落ち着いたところで、モジュール価格が現在の価格まで落ちるかと言ったらそれも無いでしょうね

解説ありがとうございます。

私も最初の書き込み直後に知ったんですが、SamsungとかSK HynixとかキオクシアといったNANDメーカーが、減産で足並み揃えだしたみたいですね。価格競争やめようという国際カルテルみたいなものが結成されちゃった感じ。

まあ、もともとSSDの価格競争自体が、中国のYMTC232層NANDがアメリカから締め出された結果生じたものでしたし(いわゆる蝉族)、半導体はギャンブル性の高い製造業ですので、この辺は受け入れるしかないのかもしれませんね。

自分は気長に数年待とうと思います。技術革新で容量単価が下がってくれますように。

ここまでQLCが実用的な性能を出すようになると、NANDの高騰も相まっていよいよPLCが世に出てたりするんですかね

昨日(2025年12月3日)のことですが、Micronの消費者向けブランドCrucialが撤退するというニュースが飛び込んできましたね。今後Micronは、企業向けビジネスに全振りする模様です。Crucialブランドさようなら。他のメーカーも追随しそうで怖いですわ。AIバブル、早く収束して欲しい。

こいつも枯れるから結局価格がこなれるってことはなさそうね

ただ全体的に爆上がりして少しでも安くって選択肢になるかも