CPUを選ぶ時によく見られるスペックの一つが「クロック周波数」です。一般的にCPUのスピードを示すという解説がされますが、今のCPUに関しては一概にそうは言えないのが実情。

この記事では、パソコン初心者にも分かりやすようCPUのクロック周波数について説明してみる。

「クロック周波数」とは

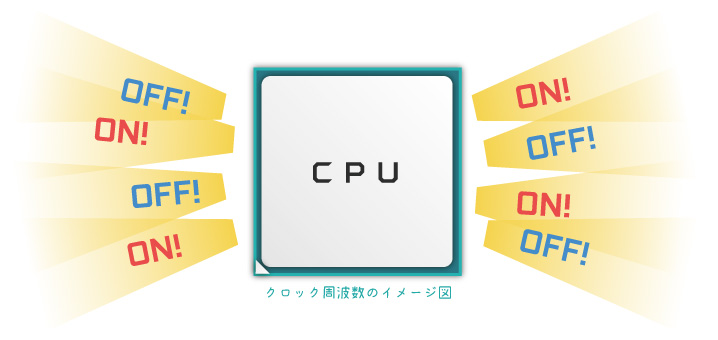

パソコンの世界では、あらゆる情報は「0」と「1」の2つの数字によって表現されます。なぜ2つの数字だけでしか表現できないのか、と言うとパソコンの世界を動かす動力が「電気」だから。

電気に出来ることはものすごくシンプルで、「OFF」(0)か「ON」(1)しか無いんです。このオンオフの切り替えスピードが速ければ速いほど、同じ時間で処理できる情報量が増えて、性能が高くなるという理屈です。

つまりCPUのクロック周波数とは、このオンオフの切り替えスピードのことを指します。

クロック周波数の単位

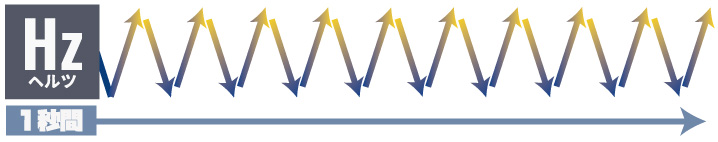

「Hz」(ヘルツ)という単位が使われています。1秒間に何回振動したかを示す単位で、CPUでは1秒間に何回オンオフの切り替えが出来たかを示すイメージで問題ありません。

| 単位:Hz(ヘルツ) | CPUでは | |

|---|---|---|

| 1 Hzヘルツ | 1秒あたり1回 | なし |

| 1 KHzキロヘルツ | 1秒あたり1000回 | 1970~1972年 |

| 1 MHzメガヘルツ | 1秒あたり100万回 | 1973~1999年 |

| 1 GHzギガヘルツ | 1秒あたり10億回 | 2000年~ |

| 1 THzテラヘルツ | 1秒あたり1兆回 | まだ該当なし |

世界初のCPUは375 KHz(キロヘルツ)で、2~3年ですぐにMHz(メガヘルツ)に移りました。その後はインテルとAMDが熾烈な競争を繰り広げ、新製品が出るたびにクロック周波数は上昇していきました。

2000年にAMDが世界初の1000 MHz、つまり1 GHz(ギガヘルツ)超えを達成して以降は、GHzがCPUのクロック周波数を示す単位として主流になっています(2019年時点)。

クロック周波数 = CPUの性能

「クロック周波数 = CPUの処理性能」という考え方でだいたい合っています。実際にクロック周波数がこの20~30年の間に飛躍的に伸びたことで、CPUの処理性能も大幅に進化しました。

CPUが登場したての頃は1秒間に、たったの38万回しか処理できなかった。それが2000年代に入ると1秒間に10億回(1 GHz~)も処理できるようになって、現在はオーバークロックも含めれば1秒間に50億回以上(5 GHz超え)の処理性能を手に入れるに至っています

今、PCパーツショップで1~2万円で売られているCPUの性能は、20~30年前の何十億円もするようなスーパーコンピューターすら超える性能にまで進化してしまいました。

- 1971年:Intel 4004 → 740 KHz

- 1976年:Intel 8086 → 5 MHz

- 1989年:Intel i486 → 100 MHz

- 1993年:Intel Pentium → 300 MHz

- 2000年:Intel Pentium 4 → 1.40 ~ 3.80 GHz

- 2008年:Intel Core i7 → 2.66 ~ 3.20 GHz

- 2017年:Intel Core i7 7740X → 4.30 ~ 4.50 GHz

- 2018年:Intel Core i7 8086K → 5.0 GHz

- 2019年:Intel Core i9 9900K → 5.0 GHz

インテルがCPUを作り始めて約50年で、クロック周波数は46300倍にまで進歩した。2018年にはついに「Core i7 8086K」で5 GHzに達し、2019年も「Core i9 9900K(KS)」で5 GHzを維持しています。

現在はクロック周波数は一つの目安にすぎない

クロック周波数は速ければ速いほど、確かにパソコンの処理性能が上昇します。しかし、それはクロック周波数が毎年のように改良された時代の話で、2008年以降は少し事情が違ってきます。

2008年頃に販売されたCPUは概ねクロック周波数が3.0 GHzを超えるようになった。それから約10年が経つ2017年時点、店頭に並ぶ多くのCPUのクロック周波数は、基本的に3.0 GHz台です。ハイエンドなCPUになると4.0 GHzを超えます。

そう、この10年間CPUのクロック周波数は飛躍的な進化を遂げていないのです。それでも性能は大幅に進化しています。なぜか?

- シングルコアからマルチコアへの移行

- プロセスルールの大幅な縮小化

- 命令セットや拡張機能の進歩

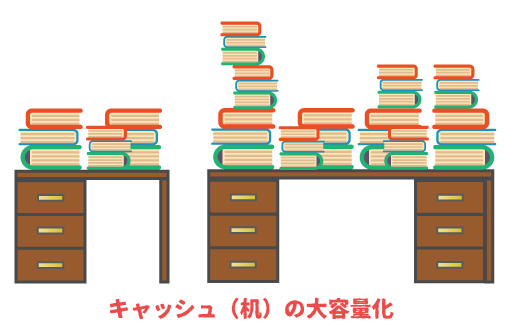

- 内蔵キャッシュメモリの大容量化

主にこの4つが要因です。実はクロック周波数が高くしたところ、問題になったのがCPUの発熱でした。性能を上げるためにクロック周波数を上げようとすると、今度は熱に耐えきれず商品にならなかったのです。

「クロック周波数」以外の方法で性能アップを目指す

結果として生み出された解決策が「CPU1個に一人任せにせず、2個や4個入れて仕事を分担作業させれば行けるのは?」という策です。実際にこれは上手くいき、クロック周波数は伸びずとも搭載コア数は増え、性能アップを実現します。

他には、少ないクロック周波数で同じ処理性能を出すために、CPUの処理を効率化する方法もさかんに採用されています。たとえば「拡張機能」や「命令セット」と呼ばれるものがそうです。

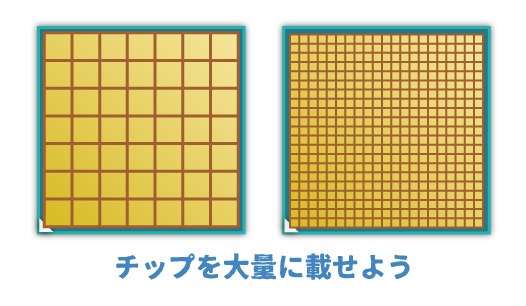

CPUを製造する時に使うプロセスルールを細かくして、同じ面積にのせられるチップ(素子)の数を増やす方法も主流です。特にプロセスルールの進化は、CPUの「マルチコア化」に大きく貢献しています。

最近では、CPUに内蔵されているメモリ(= キャッシュと呼ばれます)をもっと大容量にして、性能アップを目指す方法も採用されています。特にインテルのライバルである、AMD社の「Ryzen」シリーズはキャッシュの大容量化に積極的です。

クロック周波数を上げずに性能アップを実現するには、基本的に「効率」を改善するしかありません。効率アップの革新的な技術のひとつが「分岐予測」です。誤解を恐れずものすごくザックリと表現するなら、分岐予測は「未来予測」をする技術になります。

- 「次はこの処理が来るだろうから、先に処理を終わらせておこう。」

要するに見切り発車です。当たるかどうかは分からないけれど、先にやっておくのが「分岐予測」です。最新のCPUは、この分岐予測の的中率が恐ろしいほど高いため、クロック周波数はそのままなのに大幅な性能アップを実現しています。

分岐予測について専門的な情報を知りたい方は、後藤弘茂氏の解説を読んでみてください。

- AMDがZen 2で採用した現在最強の分岐予測「TAGE」(PC Watch / 後藤弘茂氏)

CPUの基本「クロック周波数」まとめ

クロック周波数はCPUの性能を分かりやすく示すスペックとして、今でも有効です。しかし、ここまで解説したとおりクロック周波数以外の部分で、CPUの性能は大きく変わる時代になっています。

| 例:同じクロック周波数のCPU | |||

|---|---|---|---|

| CPU | クロック周波数 | コア数 | 性能 |

| 3.5 GHz | 8コア | 1349 cb | |

| 3.5 GHz | 6コア | 966 cb | |

| 3.5 GHz | 4コア | 669 cb |

仮に同じクロック周波数のCore i3 / i5 / i7があった場合、性能はコア数が多いほど高くなります。3.5 GHz(4コア)よりも、当然3.5 GHz(6コア)の方が優秀です。

そしてコア数の違いをクロック周波数で埋めるのは、極めて難しいことも知っておきたいです。4コアと6コアでは約1.5倍の性能差があり、追いつくためには1.5倍のクロック周波数が必要になります。

しかし、3.5 GHzの1.5倍は5.25 ~ 5.30 GHzにもなり、相当の技術とお金(高性能なCPUクーラーなど)がなければ届きません。

| 例:クロック周波数だけが違うCPU | |||

|---|---|---|---|

| CPU | クロック周波数 | コア数 | 性能 |

| 5.0 GHz | 6コア | 1219 cb | |

| 4.2 GHz | 6コア | 1047 cb | |

| 3.5 GHz | 6コア | 966 cb | |

同じコア数のCPUで比較するなら、クロック周波数が高いほど高性能です。クロック周波数で性能を判断する時は、なるべく同じコア数のCPU同士の比較にしておきましょう。

以上、「【CPUの基本】図解で分かりやすい「クロック周波数」の意味とは?」について解説でした。

CPUの性能をデータで客観的に知りたい場人は、こちらのCPU性能表を見てください。大量のベンチマークデータをまとめてあるので、CPUの性能がどう進化してきたか、進化歴が見えてきて面白いですよ。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

補足すると、wikiでヘテロジニアスマルチコアを読むと分かりますが

特にポラックの法則にある通り論理回路を1/4に減らしても性能は1/2にしかならないので、空いたスペースにGPUを載せたり出来ます。なので高価なCPUは画像出力が無い代わりにより早く大量に計算が出来るように回路がぎっしり詰まっています。

また、同wikiよりムーアの法則 5 他の関心事 にある通り

もっとも有名な「コンピュータの速度」の評価は、基礎技術を理解しなければ元々バイアスがかかっている。ということです。今回の記事は図も交えてとても分かりやすかったと思います。

更に興味があれば、ソフトウェアの肥大化やジェボンズのパラドックス、グロッシュの法則を読むことをお勧めします。なぜ買ったばかりのPCやスマホがすぐ遅くなるのか、そのような疑問も解けるかも知れません。

なに言ってんのか?タイトルに分かりやすいとある通り分かりやすく書いてくれているのに、、、自分は詳しいですョみたいな自慢は自分のブログでやってくれ

一通りWikipediaで読んでみました。特に「ソフトウェアの肥大化」「ポラックの法則」「グロッシュの法則」は本当に実体験と一致しているので面白かったです。

トランジスタ数の割りに性能差がズレるなぁ…。あと1万円出せば2倍の性能のグラボに手がとどくのに…。Windows XPの方が軽くて良かった…。などなど、こういった体験は法則化されていたんですね。

ゼロ・クロックCPUもあるんですよ。

周波数ゼロ。1990年台に登場した製品です。

[…] 【CPUの基本】図解で分かりやすい「クロック周波数」の意味とは? | ちもろぐ […]

[…] 【CPUの基本】図解で分かりやすい「クロック周波数」の意味とは? 分からない方はこちらを参照 […]

結局パソコンの性能を1番左右するのは何なのでしょうか?

CPUやらメモリ、グラフィックに周波数などなど…

結局カスタマイズしていくのに何を優先してスペックアップをすればよいのでしょうか?

このプログでいろいろと自分も勉強になりましたが、結局のところ何を優先的にpcを購入すればよいのかまよってしましました…

一番左右するのは「CPU」ですね。最新世代のCPU、最低8GB以上のメモリ、システムはSSDにインストール、ゲームをするならGTX 1660以上のグラボ。「快適さ」を重視するなら、このあたりが最低ラインかと。もちろん用途にも依りますが…

Ryzen 9 3900Xを検証レビュー>第3世代Ryzen「Zen 2」の改善ポイント>IPC(クロックあたりの処理性能)の図はわかりやすかったのでもし更新する予定あるなら載せてほしいかも・・・

はじめまして

凄く解りやすかったです。

勉強になりました、ありがとうございました。

[…] ➨「クロック周波数」の意味とは? […]

絵があって読みやすい気持ちになれる

[…] […]

[…] クロック周波数が高いほど、CPUが1秒間に処理できる命令数が増えるため、処理性能が向上します2。ただし、クロック周波数だけでなく、コア数やアーキテクチャの進化もCPUの性能に大きく影響します3。 […]