X570マザーボードが出揃うにつれて、チップセットファンとの窒息が問題として話題になりました。一方「MSI MEG X570 ACE」は、分厚いグラボを使ってもチップセットファンと干渉しない先見性のあるレイアウトが大きな強みです。

もちろん他にも魅力はたくさんあるので、徹底的に検証してレビューします。

MEG X570 ACEの仕様とスペック

| スペック | MEG X570 ACE |

|---|---|

| ソケット | Socket AM4第3世代Ryzenをサポート |

| チップセット | AMD X570 |

| フォームファクタ | ATX305 mm x 244 mm |

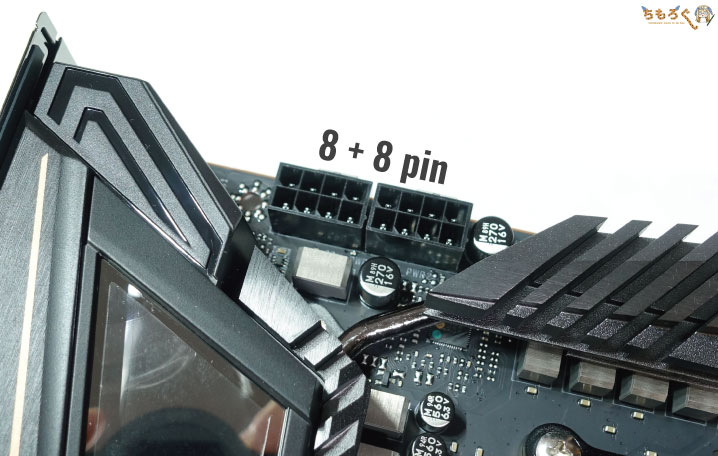

| CPU用コネクタ | 8 + 8 pin |

| VRMフェーズ | 14フェーズCPUに12フェーズ + SoCに2フェーズ |

| コンデンサ | M Caps詳細不明 |

| メモリ用フェーズ | 1フェーズ |

| 拡張性 | |

| メモリスロット |

|

| PCIeスロット | x16スロット:3本分割パターン:x16 / – / x4 または x8 / x8 / x4 |

| x1スロット:2本 | |

| マルチGPU |

|

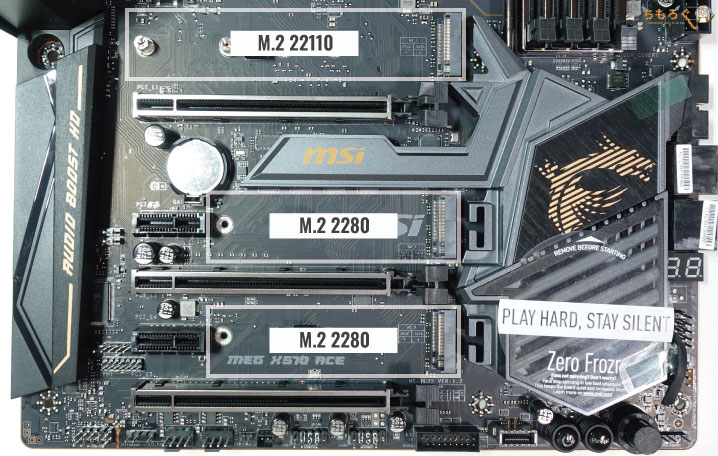

| M.2スロット | M2_1(CPU側):PCIe 4.0 x4 |

| M2_2(X570側):PCIe 4.0 x4 または SATA 3.0 | |

| M2_3(X570側):PCIe 4.0 x4 または SATA 3.0 | |

| SATAポート | 4個 |

| USBポート |

|

| USBヘッダー |

|

| 機能性 | |

| LANチップ |

|

| 無線LAN | Intel Wi-Fi 6 AX200(2.4 Gbps / 2T2R) |

| サウンドチップ | Realtek ALC1220 ヘッドホンアンプ:ESS Sabre 9018を搭載 |

| 映像出力 | なし |

| 音声出力 |

|

| レガシー端子 | PS/2 |

| その他 |

|

| 保証 | 1年 |

| 参考価格 | 47800 円 |

「MEG X570 ACE」はしっかりとトレンドを抑えたスペックに仕上がっています。

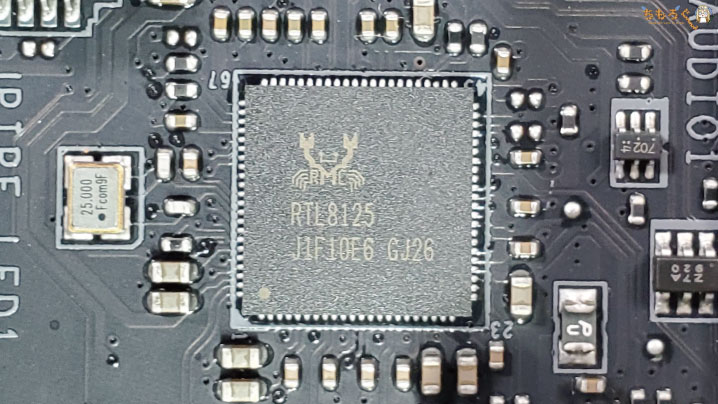

LANポートは1.0 + 2.5 GbEのデュアル仕様で、「2.5 GbE(Realtek製)」にはゲームプレイ時の遅延を抑える効果のあります。オーディオチップはRealtekの最上位モデル「ALC1220」に加え、ヘッドホンアンプ「ESS Sabre 9018」まで組み込んだ豪華な仕様です。

無線LANはWi-Fi 6に対応したIntel製の「AX200」を標準搭載し、最大で2.4 Gbps(300 MB/s)の通信速度に対応。ハイエンドなWi-Fiルーターを同室に設置しておけば、有線LANに匹敵するゲームプレイが可能になります。

さすが5万円近いマザーボードだけあって、基本的なスペックは豪華なものですが、映像出力は1つも備わっていません。なぜなら、グラフィックボードを使う前提だからです。

MEG X570 ACEを開封レビュー

開封 & 付属品のチェック

黒色に淡い暗めのゴールドで、高級感のあるパッケージング。派手さは控えめで、無骨な雰囲気が出ているのがすごく良いです。

パッケージの裏側はMEG X570 ACEのこだわりポイントがサラッとまとめてあります。コンポーネントの名称には触れず、MSI独自のネーミングでひとまとめにしているのが特徴です。

開封です。パッケージ底面からめくりあげて開封する、スタンダードなパッケージングでした。

ハイエンドなマザーボードだけあって、付属品は数が多いです。まとめて紹介するのは難しいので、1つずつ紹介していきます。

必要最低限 + αな内容です。MEG X570 ACEのボード上にはRGB LEDライティングに対応したコネクタが豊富なので、延長して使いやすくするための拡張(延長)ケーブルが充実しています。

マザーボードデザインと外観をチェック

MEG X570 ACEのマザーボードデザインをチェック。全体的にマットブラック基調なデザインで統一され、ロゴやフォントは落ち着いた色合いのゴールドです。派手さを抑え、重厚感でハイエンドらしさを演出しています。

CPUソケット周辺を冷却するヒートシンクはとても大きく、細かく刻みが入ったやや複雑な構造で放熱面積を稼ぐ工夫が施されています。

CPU用コネクタは「8 + 8ピン」の合計16ピン仕様。かなり多いです。オーバークロックを想定しないなら8ピンだけで問題なく動作しますが、16ピンを埋められる電源ユニットを用意するに越したことはないです。

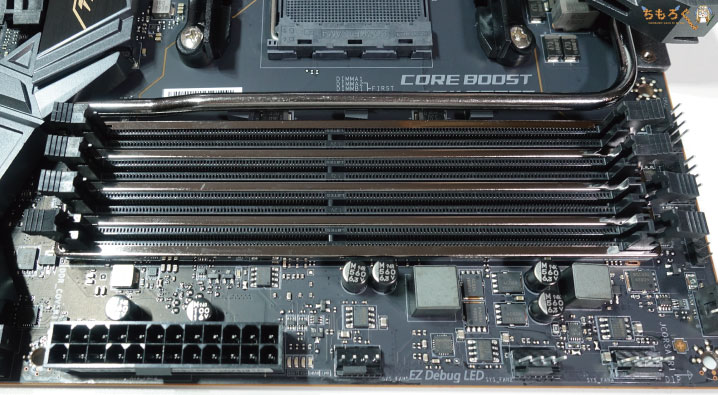

メモリスロットは4本。最大で128 GBのメモリ容量に対応します。なお、メモリスロットの配線にはデイジーチェーンが採用されており、高いメモリOC耐性に期待できます(※スペック表では最大4600 MHzまで対応)。

メモリスロットを囲むように保護している金属部分は、MSIが「Steel Armor」と呼んでいる構造です。メモリスロットのたわみ(変形)や、システムの動作に影響するとされる電磁妨害(EMI)から保護する役割があります。

固定方法は、スロットの両側から固定をする「両ラッチ」です。片ラッチよりも確実な固定がしやすいので、初めて自作する人にとってはメリットのある固定方法です。

グラフィックボードを挿し込むPCI Express x16スロットは「MSI PCI Express Steel Armor slots」で頑丈にメタル補強されています。最近では珍しくなくなった、重さ1 kgを超えるような重量級グラフィックボードも、安心して使えます。

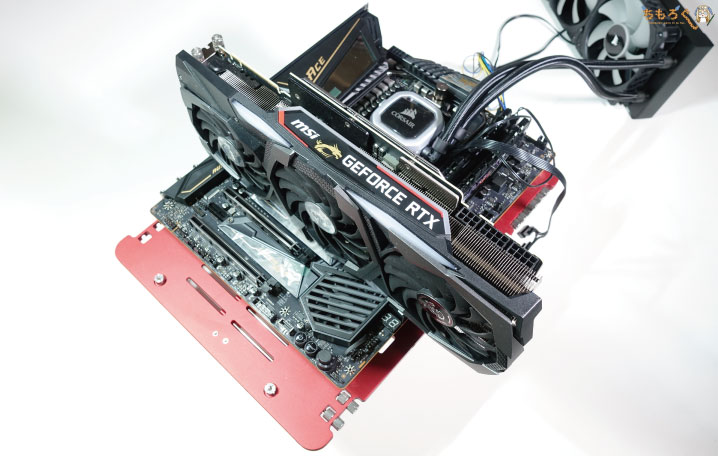

それだけでなく、MEG X570 ACEのPCIeスロットは「配置」にもこだわりが見られます。一番上と中央のスロット間の距離がかなり開いていて、分厚いグラボを2枚使っても干渉しづらい距離感です。

とことんゲーマー向けのハイエンドボードというわけですね。

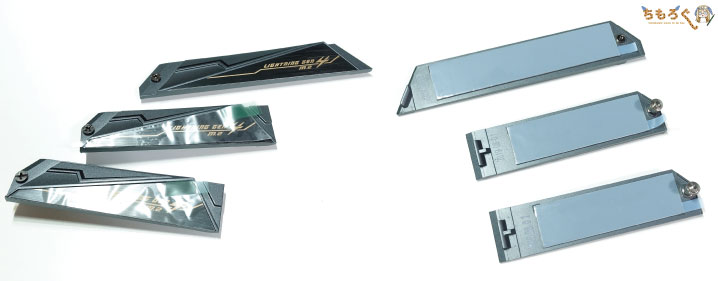

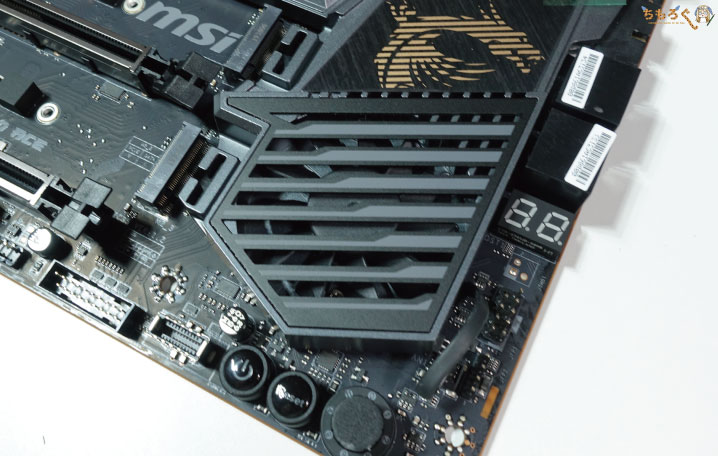

M.2スロットを冷却するM.2ヒートシンクは、3箇所すべてに標準装備。一体型ではなく、スタンダードなセパレート型のヒートシンクなので、ネジを1箇所外すだけで簡単に取り外しができます。明らかに一体型より利便性が良いです。

一番上のM.2スロットはM.2 22110に対応。残りの2つは標準的なM.2 2280に対応します。

M.2ヒートシンクは放熱性に優れるアルミ製で、サーマルパッドも取り付け済みです。ネジが取れないように固定されているため、うっかりネジを落として紛失する心配はありません。親切な仕様です。

チップセットファンは、X570マザーボードとしてはもっとも大きい50 mmサイズのファンを採用。ダブルボールベアリング軸のファンで、50000 時間の耐久性をアピール。

冷却ファンに加えて、6 mm径のヒートパイプも併用してチップセットを冷却するため、優れた静音性を見込めます。

MSIはファンの位置にもこだわっています。MEG X570 ACEではチップセットファンをボード下部に寄せたレイアウトにしているため、厚みが3スロット近い大型グラフィックボードを搭載しても、ファンを覆い隠すことはありません。

幸い、ファンを覆い隠すことになっても大きな実害はないですが、チップセットファンの窒息を気にする人にとってMEG X570 ACEのレイアウトは非常に魅力的です。

チップセットファンのすぐそばには、ハイエンドマザーでは定番の機能のひとつ「Debug Code LED」が実装されています。2桁の番号で、システムが現状どうなっているかを示してくれる便利な機能です。

LEDの内容については、マニュアルの36ページ「Onborad LEDs」で確認してください。

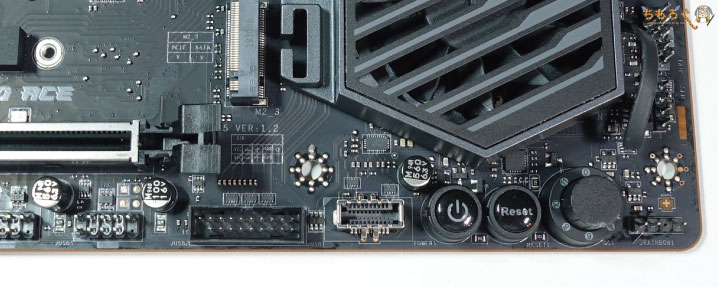

ピンヘッダはそれなりに豊富です。4ピンファンコネクタは必要十分で、アドレサブルLEDやRGBストリップに対応したコネクタも用意されています。いわゆる「光り物PC」を組むことも出来ます。

ピンヘッダは豊富です。4ピンファンコネクタも十分にあり(最大7個のファンに対応)、アドレサブルLEDやCorsairブランドのLEDパーツに対応した専用コネクタまで用意されています。

USB 3.2 Gen 2(Type-C)ヘッダ、USB 3.2 Gen 1用のヘッダも問題なし。電源ボタン、リセットボタンも完備し、「GAME BOOST Knob」と名付けられたスイッチを回すだけでオーバークロックができる回転式スイッチまでありました。

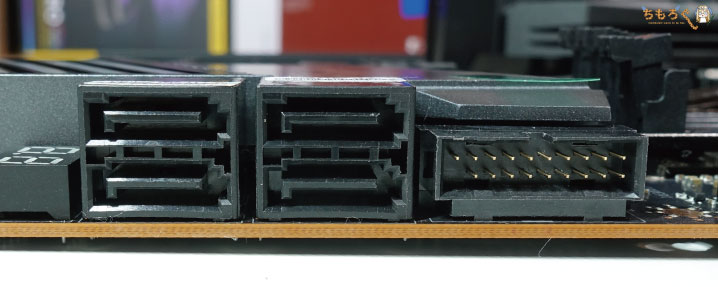

SATAコネクタは4個です。正直なところハイエンドマザーにしては少ないですが、MEG X570 ACEはゲーミング特化型マザーボードです。「ゲーム特化型」なコンセプトに従った結果だとは思います。

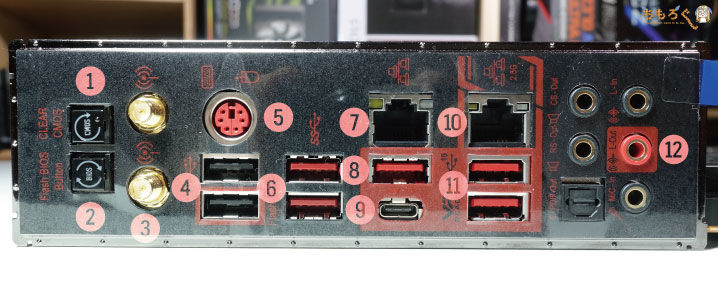

- CMOSクリアボタン

- BIOSフラッシュボタン

- WiFiアンテナ取り付け口

- USB 2.0 x2

- PS/2

- USB 3.2 Gen 1 x2

- LANポート(1.0 GbE)

- USB 3.2 Gen 2 TypeA x1

- USB 3.2 Gen 2 TypeC x1

- LANポート(2.5 GbE)

- USB 3.2 Gen 2 TypeA x2

- HDオーディオコネクタ

バックパネル(IOパネル)のインターフェイスは全部で12個。USB 3.2は合計で6個もあり、とりあえずは十分な数です。

BIOSの設定を誤って起動できなくなった時に便利な「CMOSクリアボタン」と、BIOSの修復やアップデートができる「BIOSフラッシュボタン」も実装されていて、機能性と拡張性ともに十分な内容になっています。

基板コンポーネントを実際に見る

ここからは、MEG X570 ACEのコンポーネントを更に深堀りしていきます。VRMフェーズ回路に装備されているヒートシンクを取り外し、回路設計を確認していく。

VRMフェーズを効率よく冷やすためのVRMヒートシンクは、もちろんアルミニウム製。細かく刻みこんだフィンカットを施し、放熱面積を増やして更に冷却効率を高めるデザインです。

そしてVRMヒートシンクは6 mm径のヒートパイプで接続され、さらにヒートパイプは伸びてチップセット用のヒートシンクに接続します。VRMフェーズだけでなく、チップセットまでも冷却する大掛かりな熱設計になっています。

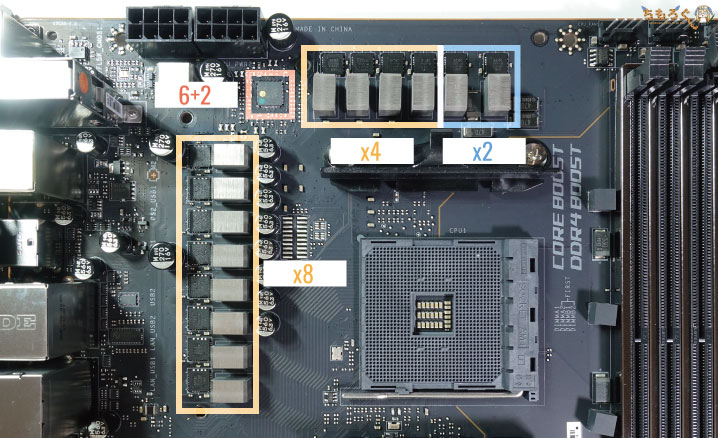

VRMフェーズ回路は写真のような構成です。黄色がCPU用のVRMフェーズ、青色がSoC用のVRMフェーズ。赤色はVRMフェーズを制御しているPWMコントローラです。

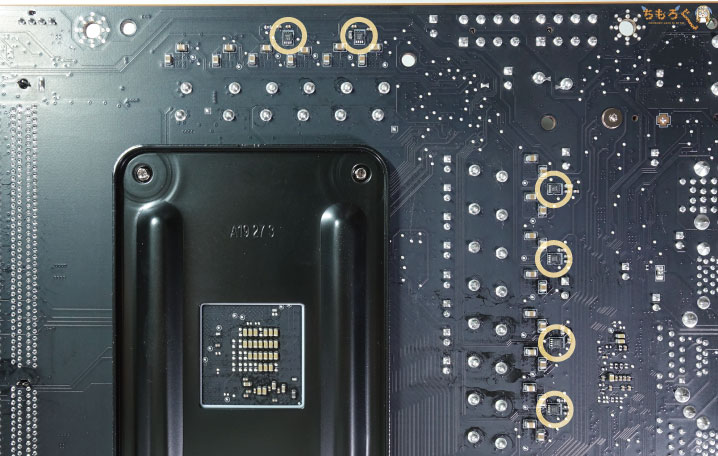

マザーボード裏面をみると、フェーズダブラーと呼ばれる小さなICチップが計6個実装されています。ダブラーを用いてフェーズの信号を半分ずつに分割し、VRMフェーズの発熱を抑える狙いです。

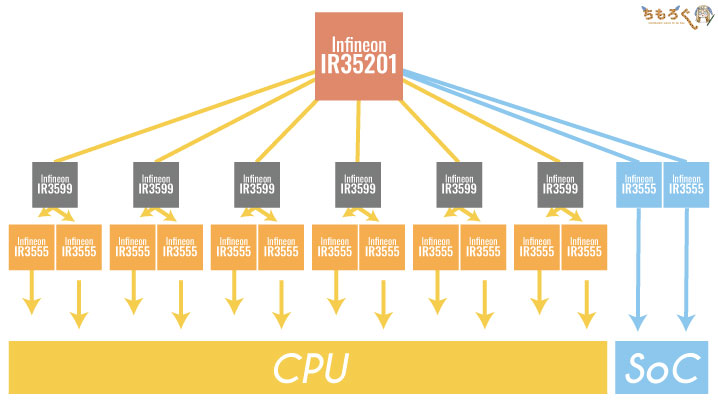

MEG X570 ACEのフェーズを分かりやすくイラストにまとめました。CPU用のフェーズは、フェーズダブラーによって2つに分割されて仮想12フェーズ(物理6フェーズ)に。SoCはダブラーを使っていないので、物理2フェーズのまま。

よって、12 + 2で合計14フェーズ構成です。

VRMフェーズを制御しているPWMコントローラは「Infineon IR35201」。6 + 2フェーズ対応のハイエンドなPWMコントローラです。

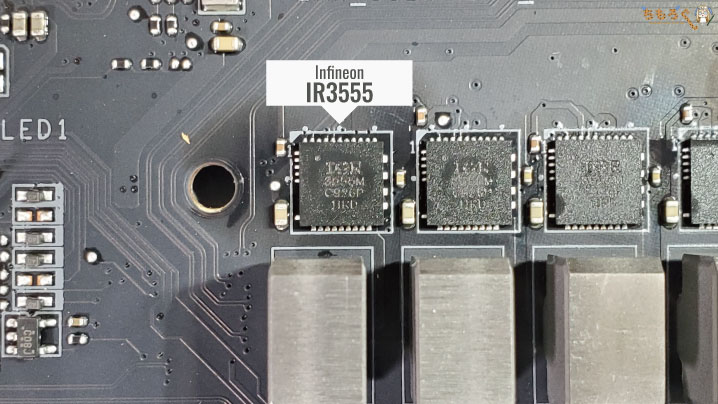

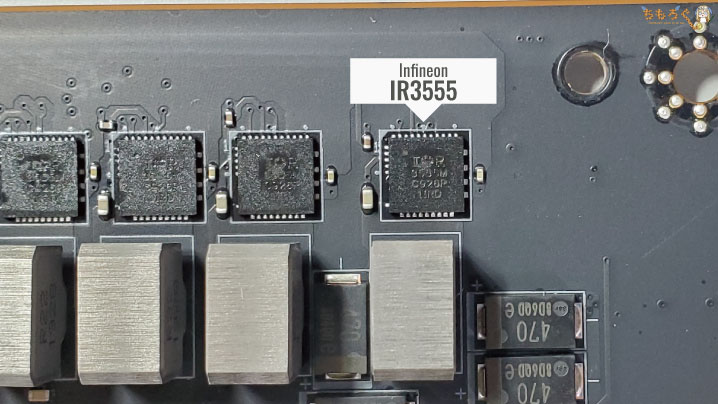

CPU用フェーズに使われているMOSFETは「Infineon IR3555」です。IR3555はワンチップ化された統合型MOSFET(DrMOS)。たった1個で最大60Aの電流に耐える、高性能なMOSFETです。

変換効率は最大94~95%に達するため、発熱が低いのもメリット。MEG X570 ACEではフェーズダブラーを用いて負担を半分ずつに分担するため、MOSFET 1個あたりの発熱はさらに抑えられそうです。

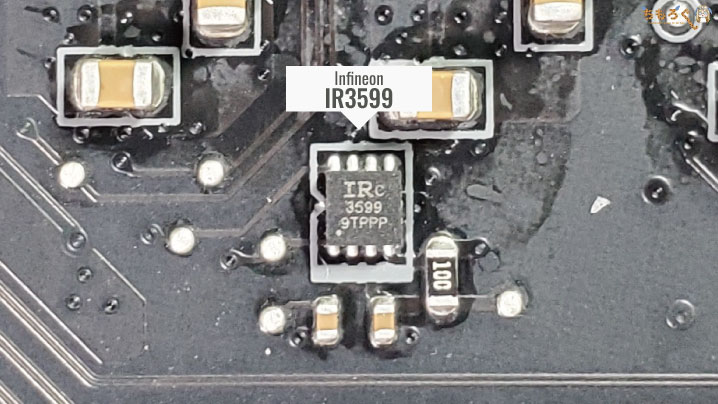

マザーボード裏面に実装されているフェーズダブラーは「Infineon IR3599」でした。

SoC(CPUのアンコア部分)用フェーズに使われているMOSFETは、CPU用と同じく「Infineon IR3555」。SoC用にまでIR3555を使うとは、驚きました。

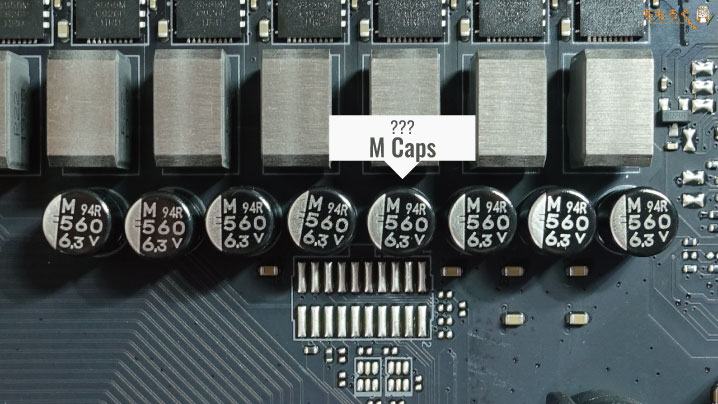

個体コンデンサは「M Caps」。詳細不明のコンデンサですが、公式サイトによれば日本メーカー製の高品質なコンデンサとのこと。ロゴの配置的には、なんとなく日本ケミコン製な気はします。

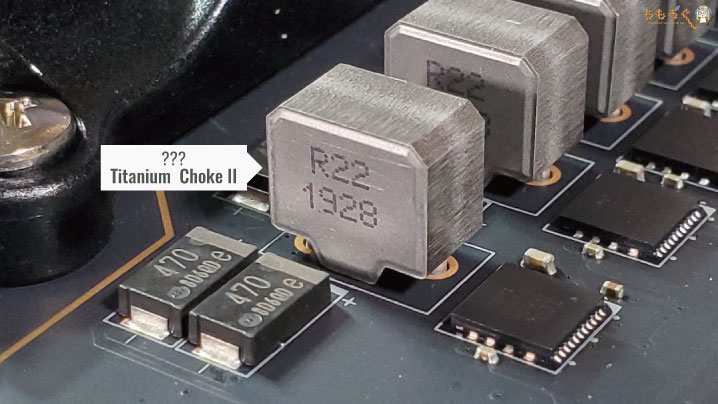

チョークは「TITANIUM CHOKE II」と呼ばれるメーカー不明品です。従来のMSI製品に使われているチョークよりも、電力効率を30%改善したとのこと。

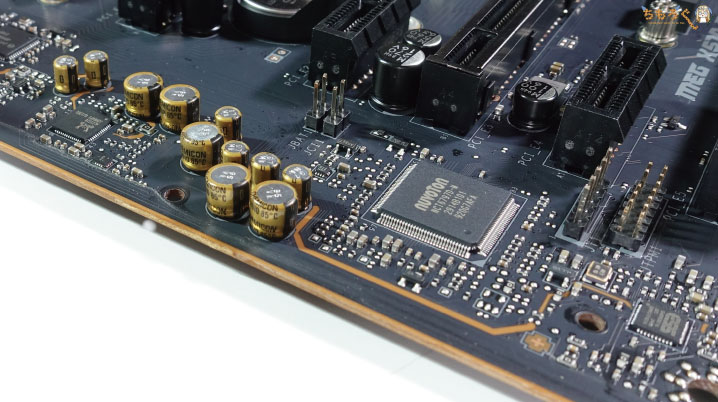

メモリ用のVRMフェーズもチェック。PWMコントローラは「Richtek RT8125E」。1フェーズ対応のコントローラです。すぐ上にあるNuvoTonチップは、メモリの温度などを計測しています。

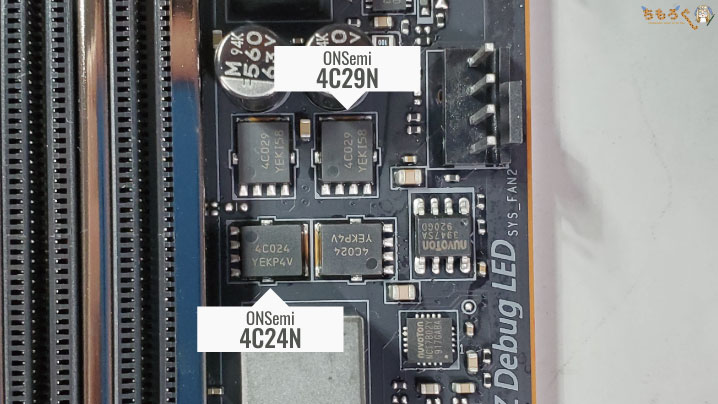

メモリ用フェーズのMOSFETは「ONSemi 4C29N」をハイサイドに2個、「ONSemi 4C24N」をローサイドに2個ずつ実装。加えてデイジーチェーン配線を採用し、高いメモリOC耐性を目指します。

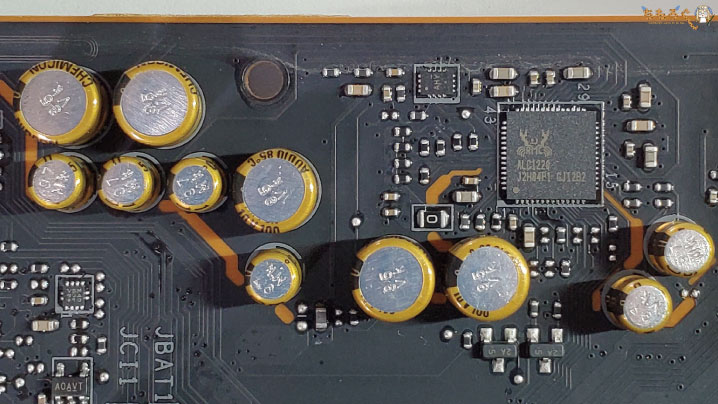

オーディオ部分は、ノイズを低減するために2層の分離レイヤー基板を採用。それだけでなく、ケミコン製のゴールドファインコンデンサを大量に実装して、更なるノイズ低減効果を狙います。

オーディオコーデック(オーディオチップ)は、「Realtek ALC1220」。現在のマザーボードで使われているオーディオコーデックとしては、最上位グレードのチップです。

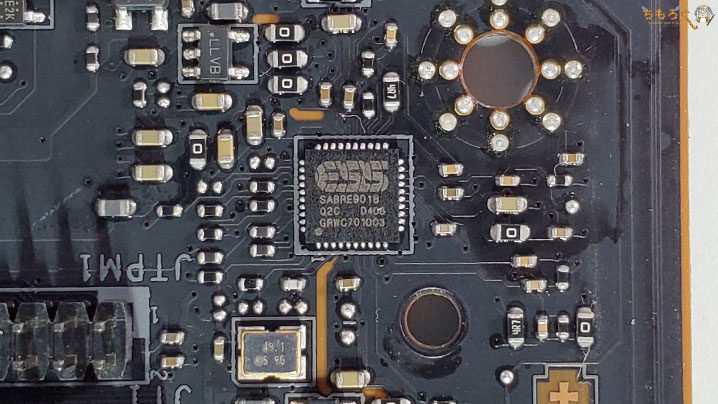

ヘッドホンアンプとして「ESS Sabre 9018」も実装。高インピーダンスなヘッドセットでも忠実なサウンドを再現します(スペックによれば、最大600Ωまで対応)。

| その他のコンポーネント※画像はクリックで拡大します | |

|---|---|

| Intel WGI211ATインテル製の1.0 GbE LANチップ |

| Realtek RTL8125ゲーマー向けの2.5 GbE LANチップ |

| NuvoTon NCT6797D-M主に温度モニターとして機能するチップ |

LANチップは1.0 GbEがインテル製。2.5 GbEはRealtek製です。NuvoTonと書かれたチップはいわゆるICセンサーで、マザーボード上のあらゆる部品の温度や電圧などをモニターします(HWiNFOなどのフリーソフトで値を読み取り可能)。

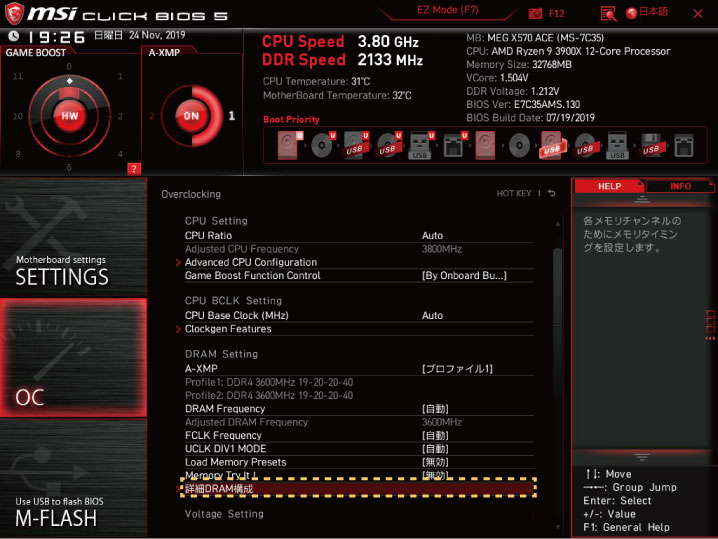

BIOS(UEFI)画面のレイアウト

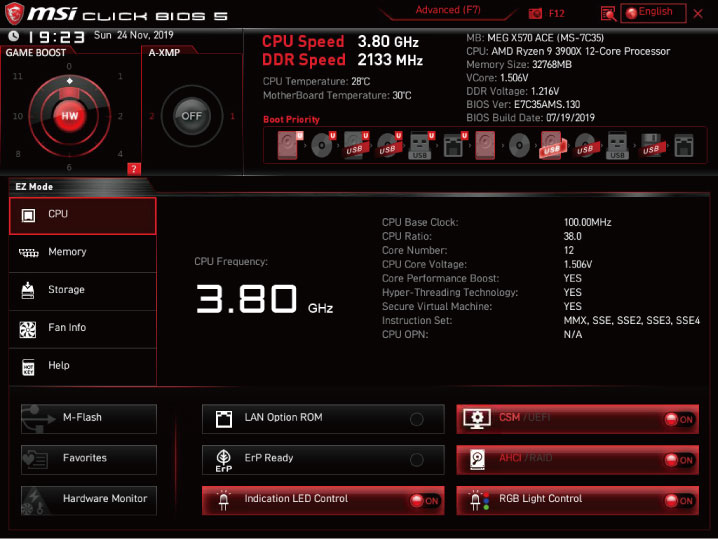

システムを起動して、MEGのロゴが表示されている時にDelete連打でUEFI BIOS画面にアクセスできます。

MEG X570 ACEのUEFIデザインは、視覚的に操作しやすいグラフィカルなインターフェイスが特徴的です。キーボードよりも、マウスで簡単に操作できる方向性に力を入れています。

右上のメニューから言語を変更可能。日本語もちゃんと用意されています。ではF7を押して、Advancedモードに切り替えてみます。

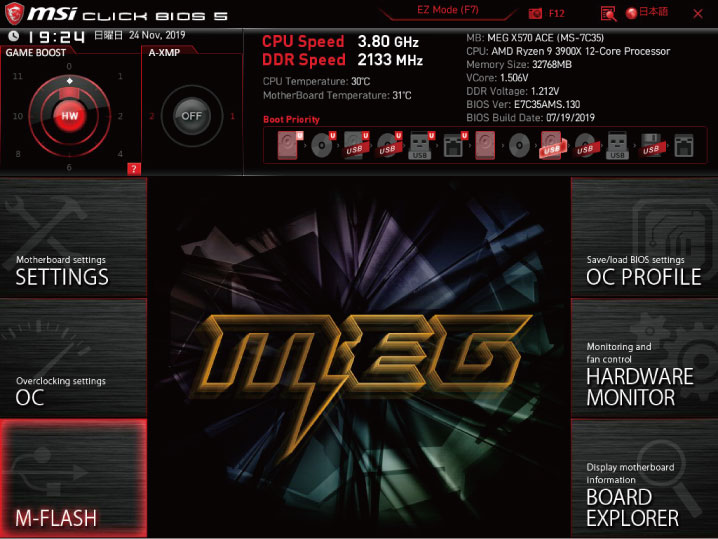

Advancedモードでは、項目ごとに細かい設定が可能です。「SETTINGS」タブでは、システム情報やブートの設定ができます。

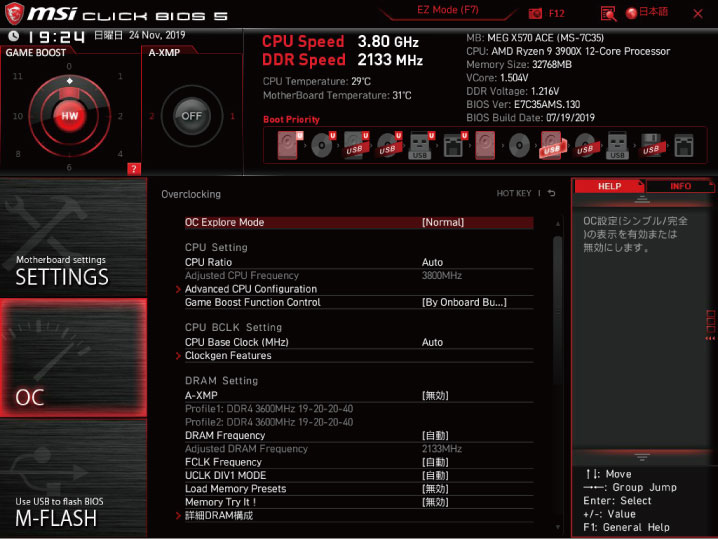

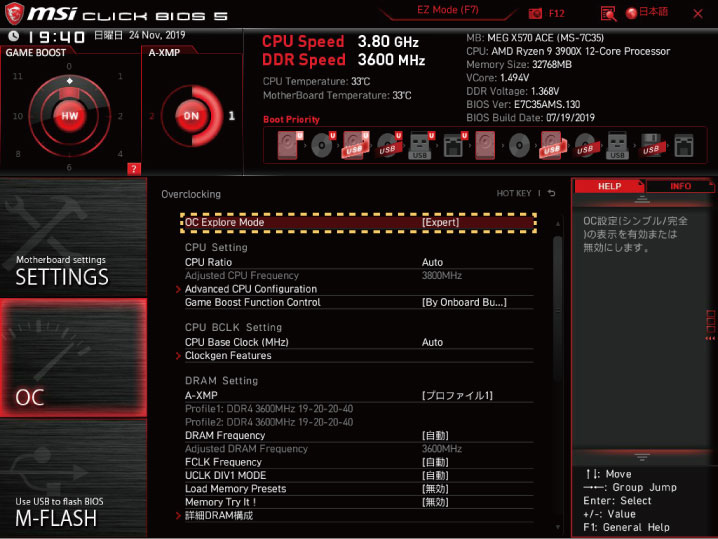

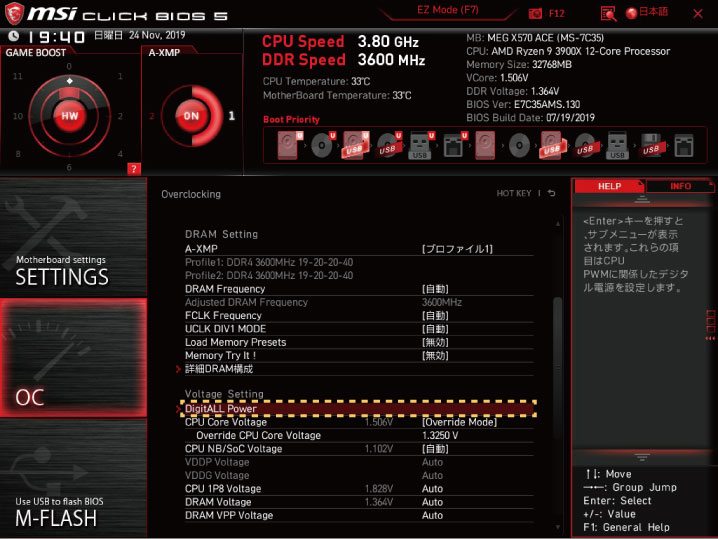

「OC」タブは名前の通り、オーバークロックに関連した設定が詰まったメニューです。CPUのオーバークロック(クロック倍率やコア電圧)を細かく設定可能。オーバークロックについては後ほど解説します。

OCタブの下にある「M-FLASH」は、USBメモリを使ってBIOSアップデートを行う時に使います。USBメモリにダウンロードしたBIOSファイルを入れておくだけで、かんたんにアップデートを実行できる便利な機能です。

- MSI MEG X570 ACEのBIOSファイル(MSI公式)

- 「M-FLASH」でBIOSアップデートする方法(MSI Global 公式)

最新のBIOSファイルは、MSIの公式サイトからダウンロードできます。

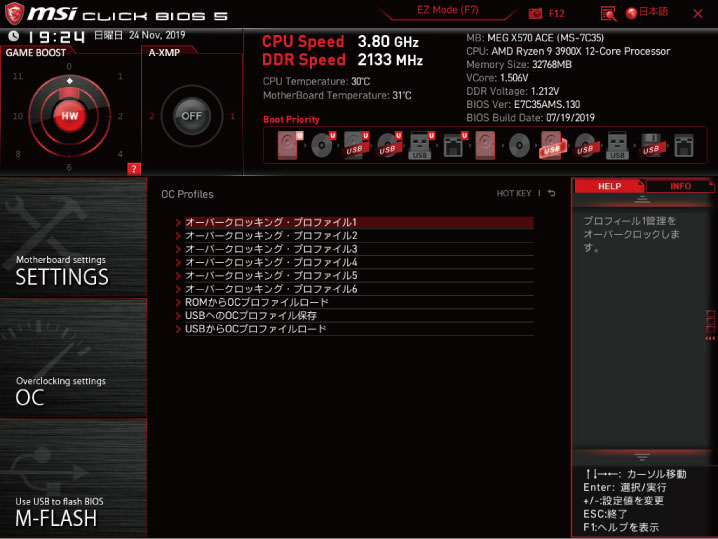

「OC PROFILE」タブでは、作成したオーバークロックの設定を保存できます。

「HARDWARE MONITOR」タブは、マザーボード上の各種コンポーネントの温度や電圧をチェックでき、冷却ファンの回転数を設定することも可能です。

なお、ファンの回転数設定は完全にマウスを使ったグラフィカルな操作のみ受け付けていて、キーボードを使って数値を打ち込むことはできません(例:50℃で65%回転など)。

個人的には手打ちでピシッとキリの良い数値を入れるのが好みなので、完全にグラフィカル化されたファン設定は好みが分かれるかも。

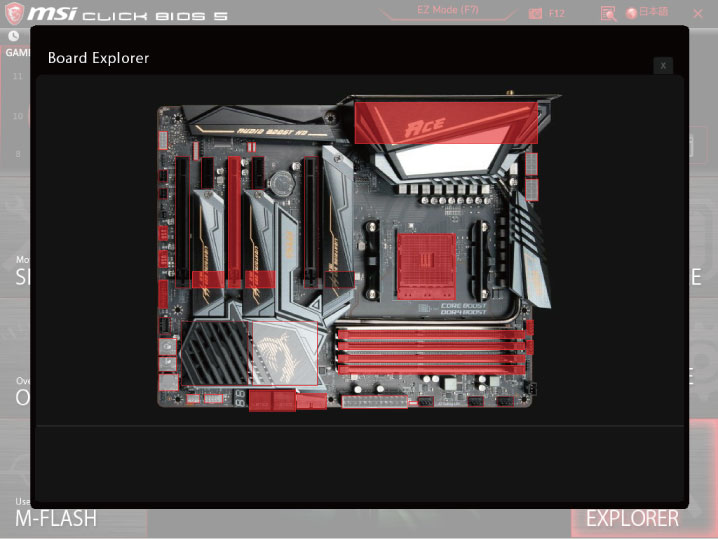

「BOARD EXPLORER」タブは、マザーボード上のコンポーネントの動作状況や、接続されているハードウェア(メモリやCPUなど)を視覚的にチェックできる機能です。

マザーボードのどのインターフェイスを使用しているのかが、ひと目で分かります。

UEFIからオーバークロックを設定する

CPUのオーバークロックは「OC」タブから設定します。手動でオーバークロックを施すなら、OC Explore Modeを「Expert」に変更です。

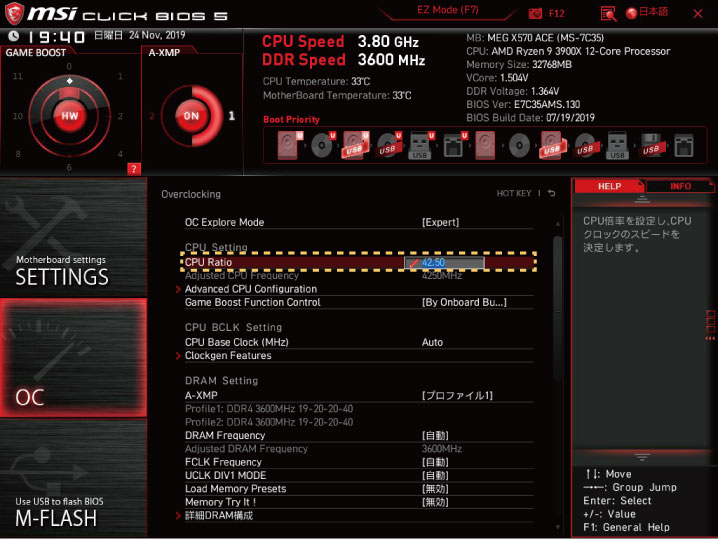

そして、CPU Ratio(CPUのクロック倍率)を任意の数値に変更します。43.00なら4.30 GHz、42.50なら4.25 GHzで設定されます。

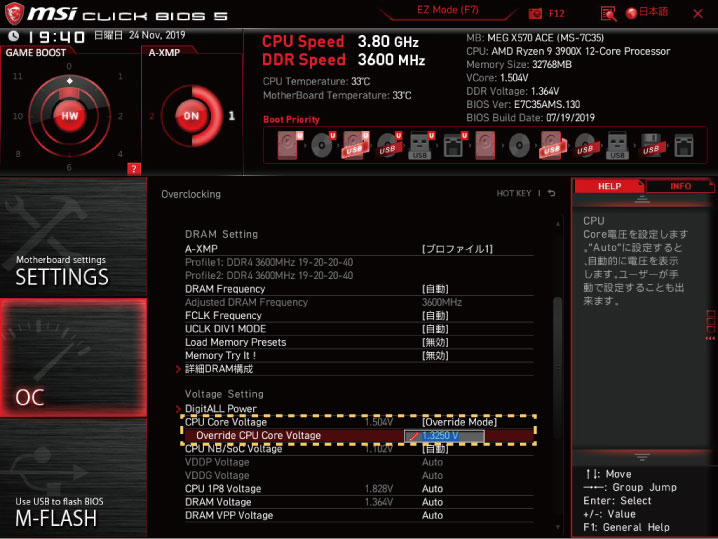

クロック倍率を設定したあとは、下の方に行ってコア電圧の設定を行う。CPU Core Voltageを「Override Mode」に変更して、Override CPU Core Voltageに任意のコア電圧を入力します。

Ryzen 9 3900Xの場合、4.30 GHzなら1.35~1.40 Vくらいから始めてみましょう。4.25 GHzでは1.30~1.35 Vでも行けるかもしれないです(※CPUの個体差があるので、あくまで目安です)。

なお、CPU Core Voltageには「Override Mode(固定値)」「Offset Mode(入力値の分だけズレる)」「AMD Overclocking(詳細は不明)」の3種類ありますが、設定が分かりやすいので「Override Mode」が推奨です。

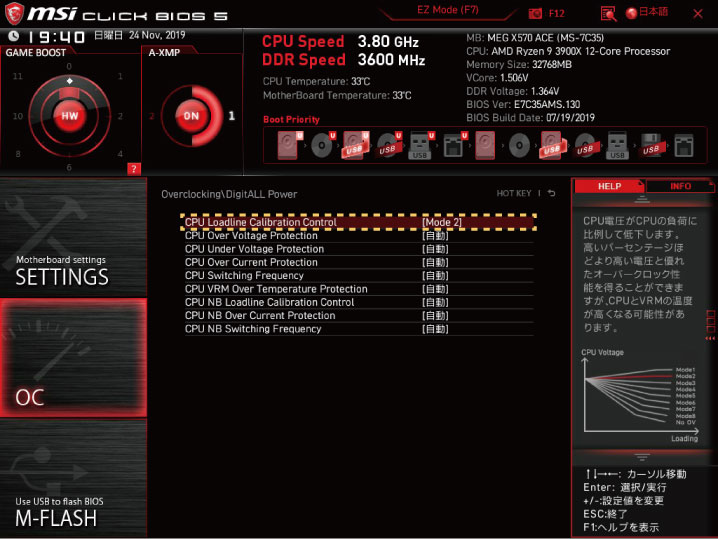

コア電圧を設定したら、「DigitALL Power」にて更に細かい設定を行います。

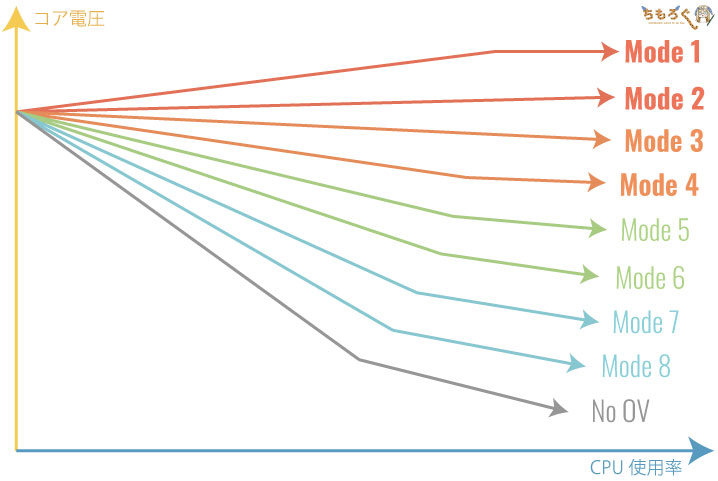

DigitALL Powerの一番上にある「CPU Loadline Calibration Control」を変更する。ロードラインキャリブレーションとは、CPUの負荷がかかってもコア電圧が降下しにくくなる便利な機能です。

MSI MEG X570 ACEでは、ロードラインキャリブレーションはMode 1~Mode 8まで。Modeが高いほど電圧が降下しにくくなるので、オーバークロックを安定させるなら高いModeを使ってください。

ただし、Modeが高いほどCPUの温度は高くなりやすいです。最初からMode 1など高いモードは使わず、Mode 4くらいから様子見してからモードを上げていくほうが安全です。

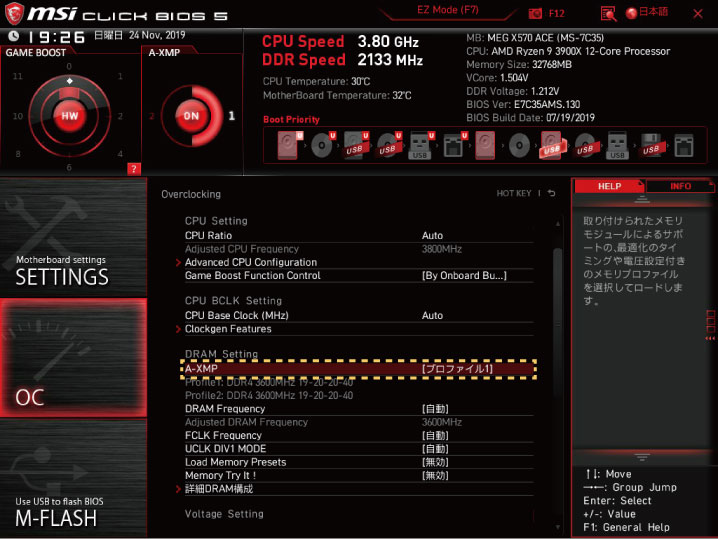

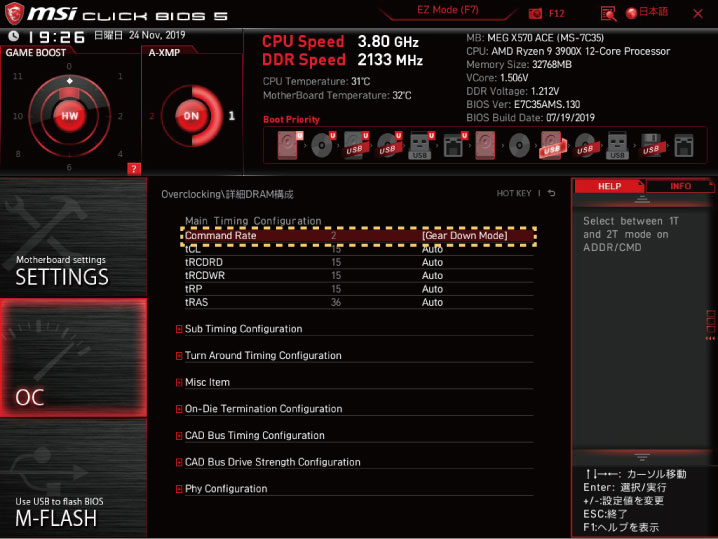

メモリのオーバークロックについても簡単に解説します。メモリのオーバークロックは、DRAM SettingにあるA-XMPから「プロファイル1」を選択するだけです。自動的にXMPプロファイルが読み込まれ、オーバークロックが適用されます。

詳細DRAM構成では、メモリのオーバークロックを更に細かく煮詰めることが可能です。

MEG X570 ACEの場合、メモリの実効性能に影響がある「コマンドレート(Command Rate)」が自動的に「2」になりやすいため、パフォーマンス重視な「1」にしておく。

もし「1」で上手く動作しない場合は、1に近いパフォーマンスで安定的に動作しやすい「Gear Down Mode」でも構いません。

MEG X570 ACEの性能を検証

| テスト環境「ちもろぐ専用ベンチ機」 | |

|---|---|

| Ryzen 9 3900X | |

| Corsair H100i Pro RGB240 mm簡易水冷ユニット | |

| MSI MEG X570 ACE | |

| DDR4-3200 8GB x2使用メモリ「G.Skill FlareX C14」 | |

| RTX 2080 Ti使用グラボ「MSI Gaming X Trio」 | |

| NVMe 250GB使用SSD「Samsung 970 EVO Plus」 | |

| SATA 2TB使用SSD「Micron 1100」 | |

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | |

| Windows 10 Pro 64bit検証時のバージョンは「1903」 | |

| ドライバ | NVIDIA 419.35 |

| ディスプレイ | 1920 x 1080@240 Hz使用モデル「BenQ XL2546」 |

MEG X570 ACEの性能をテストする環境はこちらです。実用に耐えるのかどうかを確かめたいので、若干ハイエンドなテスト構成にしています。

Windowsの起動時間

- Fast Boot:無効

- ロゴ画面:無効

以上の設定でシステムを起動させた。計測する範囲は、電源ボタンを押してからWindows 10のデスクトップ画面が表示されるまでです。

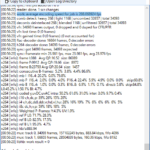

| BIOS | 起動時間 |

|---|---|

| 7C35v17 | 23.19 秒 |

| 7C35v13 | 42.77 秒 |

最初の検証では「42.77 秒」でとんでもなく遅いです。しかし、BIOSアップデートを施してから同じ内容をテストすると一気に「23.19 秒」にまで短縮されました。

ぼくが検証したX570マザーボードの中では、20秒台はトップクラスです。

I/Oインターフェイスの実効速度

| I/Oインターフェイスの実効速度※画像はクリックで拡大します | |

|---|---|

| M.2スロット(Gen4)検証SSDは「Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD(1TB)」 |

| USB 3.1 Gen2(SATA SSD)検証SSDは「Micron 1100 2TB」 |

| USB 3.1 Gen2(NVMe SSD)検証SSDは「Optane Memory 32GB」 |

PCI Express Gen4対応のM.2スロットに「AORUS NVMe Gen4 SSD(1TB)」を挿し込み、転送速度をチェック。読み込みは約5000 MB/sを超え、書き込みは約4300 MB/sでおおむねスペック通りの性能を出せています。

次に、バックパネルにあるUSB 3.1 Gen2コネクタの性能も確かめます。検証方法は、SSDケースに入れた「Micron 1100 2TB(SATA)」「Optane Memory 32GB(NVMe)」を接続し、速度を計測。

SATA SSDの方は読み込みが約443 MB/s、書き込みが約294 MB/sで十分です。NVMe SSDもかなり速度が出ていて、読み込みが約938 MB/s、書き込みは約298 MB/sでした。

ピーク速度はUSB 3.1 Gen2(10 Gbps)の理論値の75%くらいに達していて特に問題ありません。

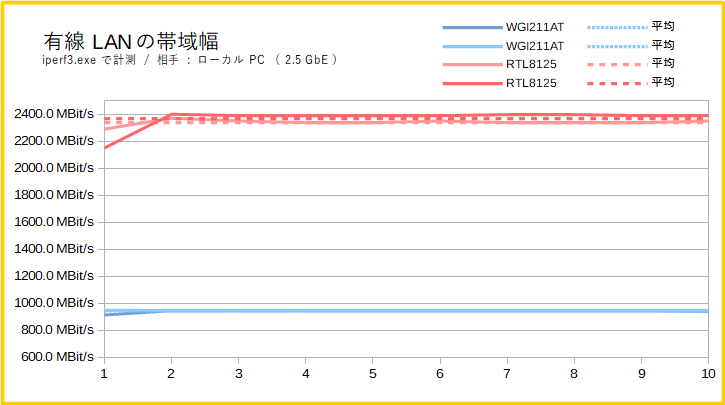

オンボードLANの実効帯域幅

マザーボードのLANチップの性能を、iperf3を使ってテストします。まずは、LANポートがそれぞれスペック通りの帯域幅(転送速度)を出せるのかどうかを見てみましょう。

なお、iperf3は2台のパソコンを使って相互にテストするため、相手側のパソコンにも2.5 GbE LAN(Realtek製)を搭載しています。片方がボトルネックになって、LANチップのピーク性能を出せない状況は回避しました。

通信の帯域幅を計測

インテルの1.0 GbE LANは、送受信ともに約940~950 Mbit/sでした。スペック通りで問題なし。Realtekの2.5 GbE LANも同様にほぼ理論値に近い性能が出ていて、問題ありません。

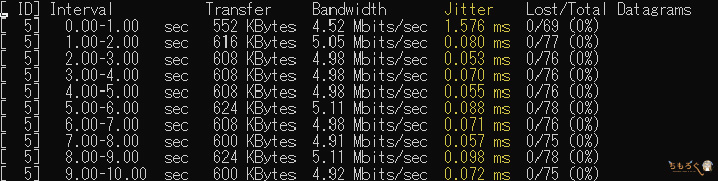

転送速度の次は、レイテンシ(遅延)を検証します。特にRealtekの2.5 GbE LANは遅延が少ないため、ゲームに有利とアピールされています。本当にそうなのかどうかを、iperf3で計測した結果が以下です。

通信時のレイテンシを計測(中央値)

すべてのパケットサイズ(受信するデータの大きさ)において、2.5 GbE LANの方が遅延が小さいです。特に1 Mbitsの小さいデータのやり取りにおいては、3倍以上もの差が開いていて圧倒的。

10 Mbits以上のパケットサイズでも約2倍近い性能差があるので、ゲームをするなら2.5 GbEの方が有利になるのは間違いありません。

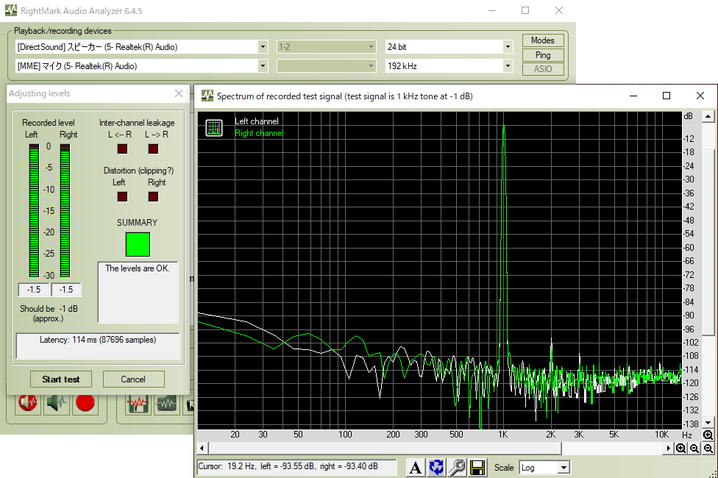

オンボードオーディオの性能

| オーディオチップの検証結果 | ||

|---|---|---|

| テスト対象 | Realtek ALC1220 | |

| サンプリングモード | 24-bit / 192 kHz | |

| テスト方法 | ループバック接続使用ケーブル:MOGAMI製 3.5mm(30cm) | |

| RMAA Version | 6.4.5 | |

| テスト結果 | ||

| 周波数特性 | +0.00,-0.06 | Excellent |

| ノイズレベル | -90.5 dB | Very good |

| ダイナミックレンジ | 92.1 dB | Very good |

| 全高調波歪率(THD) | 0.264% | Excellent |

| THDノイズ | -83.4 dB | Good |

| 相互変調歪率(IMD)ノイズ | 0.936% | Very good |

| ステレオクロストーク | -83.3 dB | Very good |

| IMD(10 kHz) | 0.842% | Very good |

| 評価まとめ | Very Good | |

ノイズレベルは非常に抑えられています。分離レイヤー基板やニチコン製ゴールドファインコンデンサを大量に使っただけのことはあり、さすがのテスト結果です。RMAAの評価は「Very Good」です。

ノイズレベル(dB)の比較

ダイナミックレンジ(dB)の比較

ハードウェアの特性としては、ハイエンドなサウンドカード「X-Fi Titanium HD」すら超えるほどの性能になります。ただし、あくまでも特性評価なので、実際に聴いてみて良い音かどうかは、また別の話です。

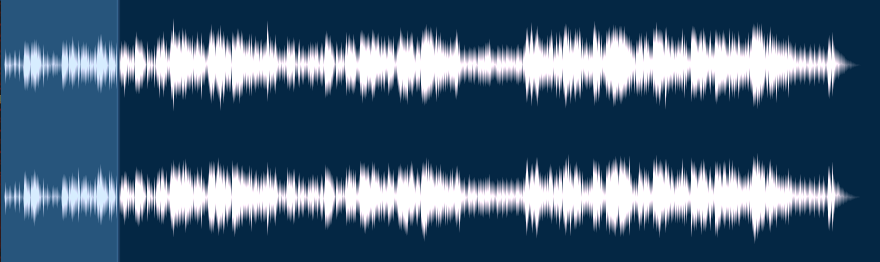

広大なDRを持つ超高音質な音源「ガラスの林檎」

比較的鳴らしにくい「AKG K701(インピーダンスは62Ω)」で、超高音質な音源「ガラスの林檎(松田聖子 – 8cmシングル)」を聴いてみたところ、これが驚くほどちゃんと鳴るし、音量も取れていました。

ヘッドホンアンプとして、最大600Ωのインピーダンスに対応する「ESS Sabre 9018」を搭載しているだけあって、K701のようなヘッドホンでもちゃんと音が出ます。音質に関しても、意外とクリアで解像度もそれなりです。

最近レビューしたマザーボードの中では、もっとも高音質なオンボードサウンドと評価できます。

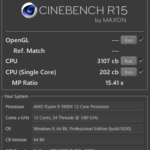

手動オーバークロックを試す

Ryzenは自動オーバークロック機能におまかせした方が良いですが、あえて手動オーバークロックを施して、MEG X570 ACEのオーバークロック耐性をチェックします。

- クロック倍率:43.00(4.30 GHz)

- コア電圧:1.375 V

- ロードラインキャリブレーション:Mode 2

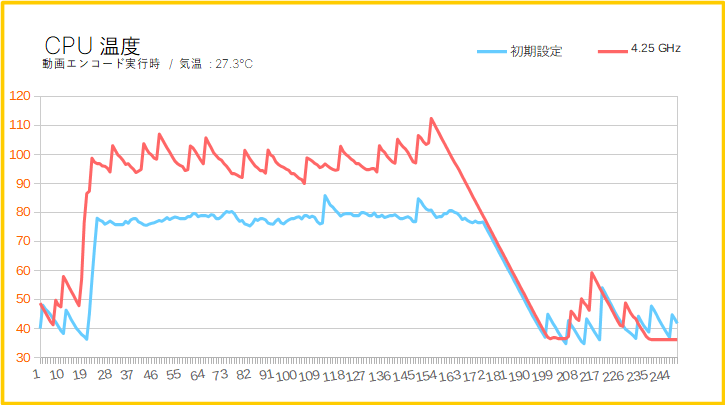

オーバークロックの設定は以上の通り。動画エンコードソフトHandbrakeで、フルHD(1920 x 1080)の動画をHD(1280 x 720)にエンコードして負荷テストを行います。

| クロック | CPU温度 | エンコード速度 | Cinebench R20 | |

|---|---|---|---|---|

| 初期設定 | 平均74℃ | 最大85.9℃ | 205.94 fps | 6923 cb |

| 4.30 GHz | 平均91℃ | 最大112℃ | 217.03 fps | 7605 cb |

Cinebench R20と動画エンコードテストを難なくクリアです。

MEG X570 ACEのVRMフェーズは、最大60Aに耐えられるDrMOS(IR3555)を12個も投入した、物量作戦的なフェーズ回路です。12コアのCPUを4.3 GHz程度にオーバークロックする程度なら、どうということは無いでしょう。

ただし、見ての通り4.3 GHzにオーバークロックした場合のCPU温度は100℃を軽くオーバーします。常用するなら、かなり強力な冷却が必要です。240 mmの簡易水冷ユニットでは4.3 GHzに耐えられません。

オーバークロックメモリの動作検証

| 検証したオーバークロックメモリ | |

|---|---|

|  |

| F4-3200C14D-16GFX(2枚) | F4-3600C19D-16GSXWB(4枚) |

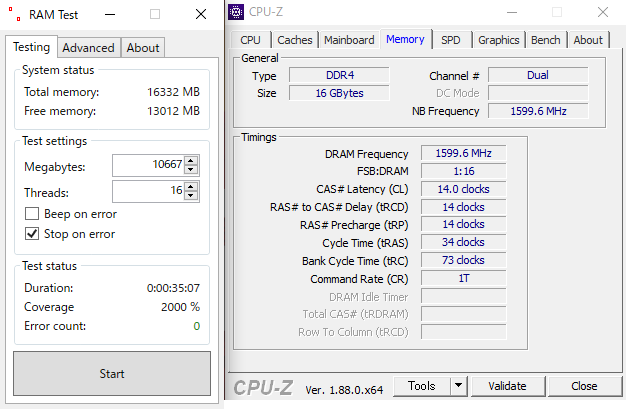

それなりに手頃な値段で入手できるオーバークロックメモリを使って、MEG X570 ACEのメモリOC耐性をチェック。

メモリOC耐性は確認方法はシンプルです。メモリを挿し込み、BIOSからXMPプロファイルを読み込みます。そして負荷テストを行い、安定動作するかどうかで判断します。

- SiSoft Sandra(メモリ帯域幅テスト)

- Karhu RAM Test(メモリ安定性テスト)

負荷テストは以上の2種類。短時間で終わるSiSoft Sandraのメモリ帯域幅テストの後、メモリの安定性を検証するKarhu RAM Testでカバー率300%以上になるまで放置します。

まずは「F4-3200C14D-16GFX」を2枚使ったテストから。

メモリクロックは約1600 MHz(=DDR4-3200)で、タイミングはCL14と非常にタイトな設定を難なくクリア。カバー率は2000%まで問題なく、不安定な動作は確認できません。

とはいえ、F4-3200C14D-16GFXはもともとオーバークロックに耐えやすいSamsung B-dieチップを搭載するメモリです。X570マザーボードで安定して動作するのは、正直なところ普通です。

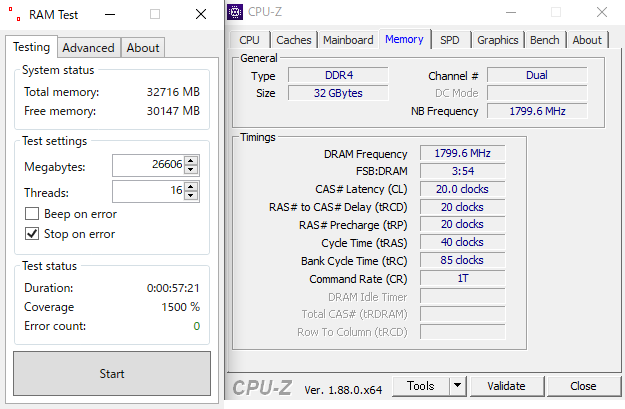

だから更にハードルを上げて検証を行います。

「F4-3600C19D-16GSXWB」は、さきほどのメモリと違ってHynix C-dieと呼ばれるチップを搭載しています。ただでさえRyzenとの相性はイマイチと評されているのに、4枚も使って安定動作できるのかどうか?

驚くことに動くんですよ。

2枚ならまだしも、まさかの4枚でちゃんと動作しました。カバー率は1500%まで待ちましたが、エラーは1件もありません。メモリのOC耐性、互換性は問題ないです。

SiSoft Sandra(帯域幅テスト)

しかし、帯域幅テストは今ひとつ振るわない結果でした。念のため、Gear Down Modeでも検証を行いましたが、1Tよりもわずかに遅くなるだけで改善はしませんでした(※当たり前ですが)。

というわけで、最終手段としてBIOSアップデートを行いました。「7C35v13(2019/7/19)」から、記事を書いた時点で最新版の「7C35v17(2019/11/7)」にアップデートしてからテストをした結果。

BIOS「7C35v17」で再テスト

見事に改善が見られました。特に低レイテンシなDDR4-3200(CL14)のメモリでは、他のX570マザーボードと比較してほぼ同じ水準にまで改善しています。

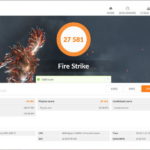

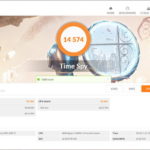

各種ベンチマークで性能チェック

定格クロックで基本的なベンチマークをいくつかテスト。おおむね、Ryzen 9 3900Xの性能を出し切れていて優秀な結果です。

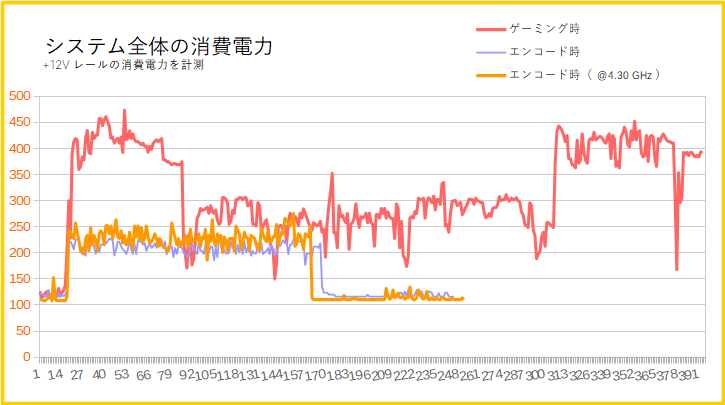

システム全体の消費電力

電力ロガー機能付きの電源ユニットを使って、+12Vレール(=CPUとグラフィックボードとマザーボードなど主要なパーツが含まれる)の消費電力を計測しました。

| 消費電力 | ピーク時 | 平均値 |

|---|---|---|

| ゲーミング時FF14ベンチマークを実行 | 474.0 W | 324.2 W |

| エンコード時Handbrake(x264)を実行 | 227.7 W | 210.3 W |

| エンコード時CPUを4.3 GHzにOCして実行 | 275.6 W | 229.3 W |

システム全体の消費電力は、目立って省エネでもなければ、多いというわけでもありません。他のX570マザーボードと比較しても、わずか数ワット程度しか違いがないので、妥当な消費電力です。

MEG X570 ACEの熱設計

VRMフェーズ回路の発熱をチェック

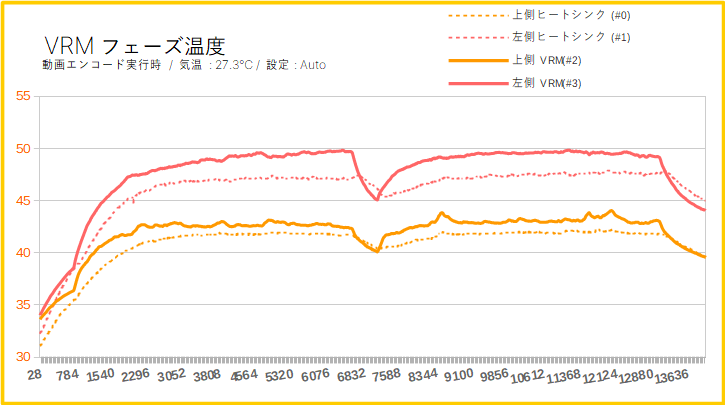

動画エンコードソフト(Handbrake)を用いて、CPU使用率が常時100%になるように負荷を掛けます。その時、MEG X570 ACEのVRMフェーズ回路がどれくらい発熱するのかを計測する。

計測方法は、高精度IC温度センサーをマザーボードのVRMフェーズ部に直接貼り付け、シーケンサー装置でセンサー温度を読み取ってデータを0.5秒ずつ記録するのみ。

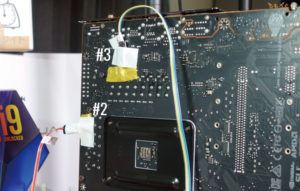

- #0:VRMヒートシンク(上部)

- #1:VRMヒートシンク(左側)

- #2:VRMフェーズ回路(左側)

- #3:VRMフェーズ回路(上部)

使用するセンサーは合計4つ。2つをVRMヒートシンクに貼り付け、もう2つはマザーボード裏面から直接VRMフェーズ回路に貼り付けます。もちろんセンサーは絶縁済みですので、ショートする心配はありません。

では、まずはBIOSの標準設定のままCPUに負荷を掛けて、VRM温度を計測してみます。

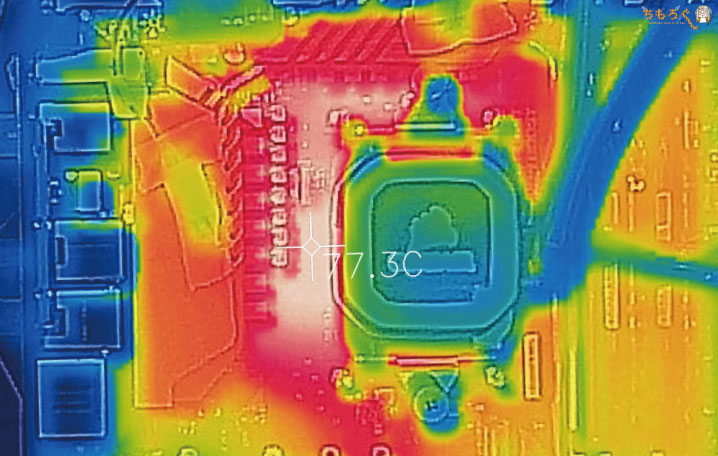

サーモグラフィカメラでVRMフェーズ周辺の温度を撮影すると、ピーク時に65~68℃でした。

| VRMフェーズ温度 | 最大 | 平均 |

|---|---|---|

| 上側ヒートシンク(#0) | 41.95 ℃ | 39.64 ℃ |

| 左側ヒートシンク(#1) | 47.43 ℃ | 44.08 ℃ |

| 左側VRM(#2) | 43.16 ℃ | 41.03 ℃ |

| 上側VRM(#3) | 49.62 ℃ | 45.91 ℃ |

| 設定 | コア電圧 : Auto / クロック : Auto | |

IC温度センサーの計測結果では、最大50℃にすら満たないほどの温度です。パッシブ冷却で12コアのRyzenを安全に運用できます。

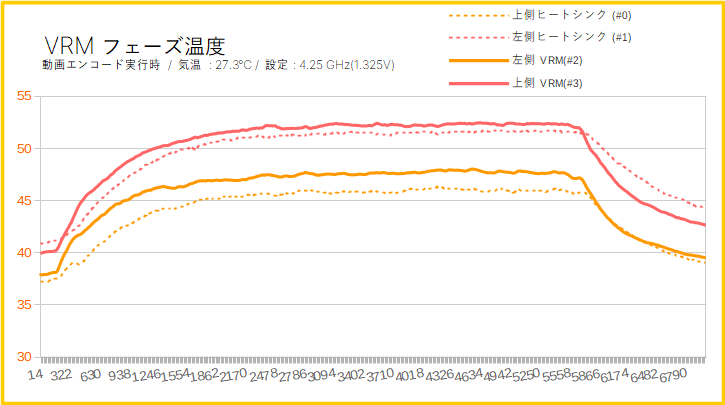

次はオーバークロックを施して検証します。オーバークロックはコア電圧を1.325 V、クロック倍率を42.5(4.25 GHz)に、ロードラインキャリブレーションはMode 2に設定しました。

結果、サーモグラフィーによる表面温度は定格クロック時より約10℃上昇して75~78℃になりました。これだけオーバークロックしても80℃に達しないなんて、余裕があり過ぎます。

| VRMフェーズ温度 | 最大 | 平均 |

|---|---|---|

| 上側ヒートシンク(#0) | 46.34 ℃ | 44.42 ℃ |

| 左側ヒートシンク(#1) | 51.75 ℃ | 49.58 ℃ |

| 左側VRM(#2) | 48.06 ℃ | 46.26 ℃ |

| 上側VRM(#3) | 52.49 ℃ | 50.41 ℃ |

| 設定 | コア電圧 : 1.325V / LLC : Mode 2 / クロック : 4.25 GHz | |

IC温度センサーの計測では、せいぜい50℃を超えるくらいの発熱です。チップセットの熱も同時に処理しているにも関わらず、温度はそれほど高くなってません。よって、複雑なフィンカットを施した、巨大なアルミニウム製ヒートシンクの放熱性は極めて優秀と分かります。

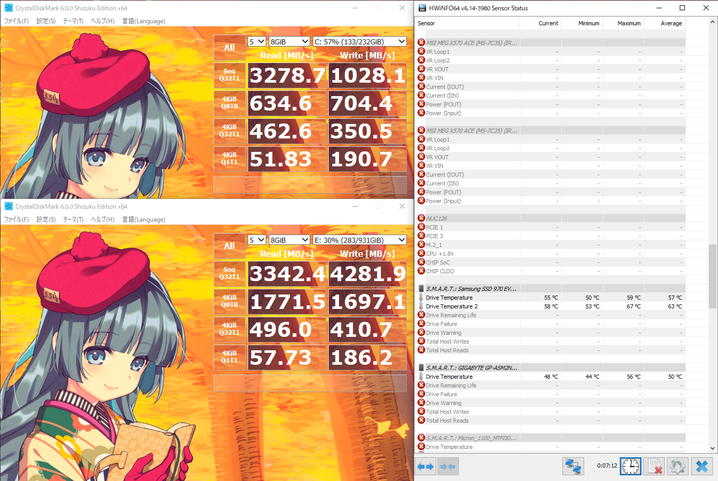

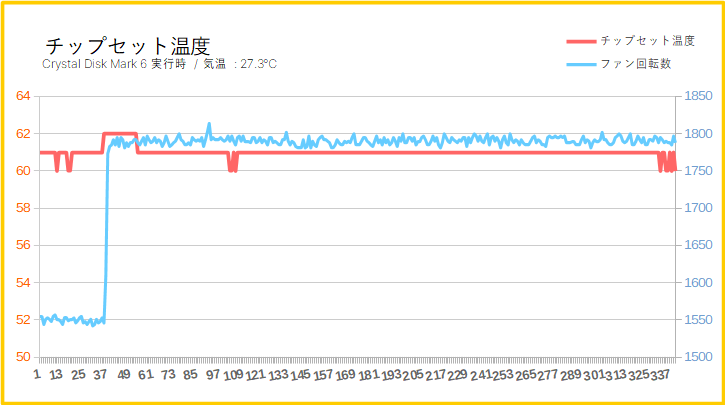

チップセットファンの冷却性能と回転数

PCIe Gen4 SSDとGen3 SSDに対して、同時にCrystal Disk Mark 6を実行しながらチップセット温度とチップセットファンの回転数を計測します。

凄いです。

MEG X570 ACEのチップセットファンは、アイドル時は1550 rpm前後でほぼ無音。負荷が掛かり始めると1780 rpm前後にまで急上昇しますが、それでもファンの動作音は耳を至近距離に持ってこないと聞き取れないほどです。

そして、ほぼ無音に近いファン音でありながら、チップセットの温度は60~61℃に抑えられています。拡張ヒートパイプも使った大掛かりな冷却設計によって、他のX570マザーボードとは1ランク違う静音性を実現しています。

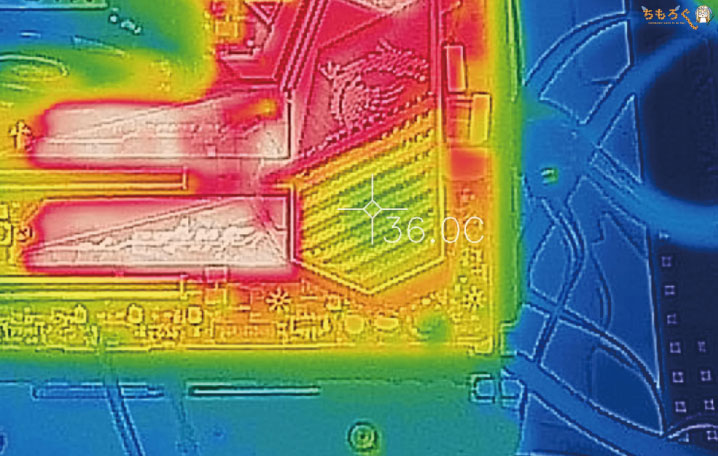

サーモグラフィーカメラで、念のためチップセットファン周辺の温度をチェック。温度は36~37℃で推移していて、まったく問題なし。

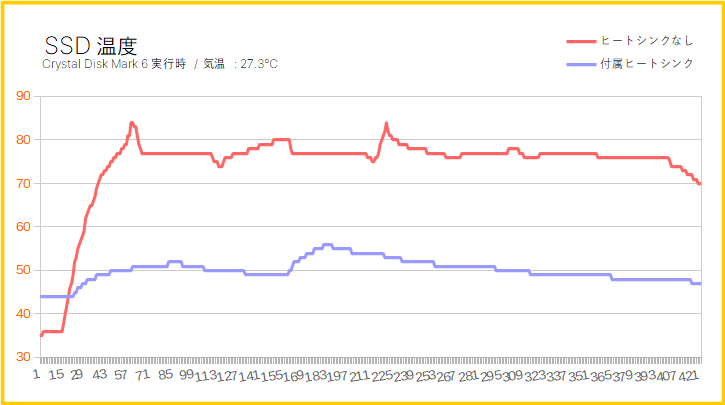

付属M.2ヒートシンクの冷却性能

付属のM.2ヒートシンクも驚くほど優秀です。ヒートシンクがない場合と比較して、最大で30℃近い冷却性能を確認できました。別売りのM.2ヒートシンクを用意する必要はまったく感じられません。

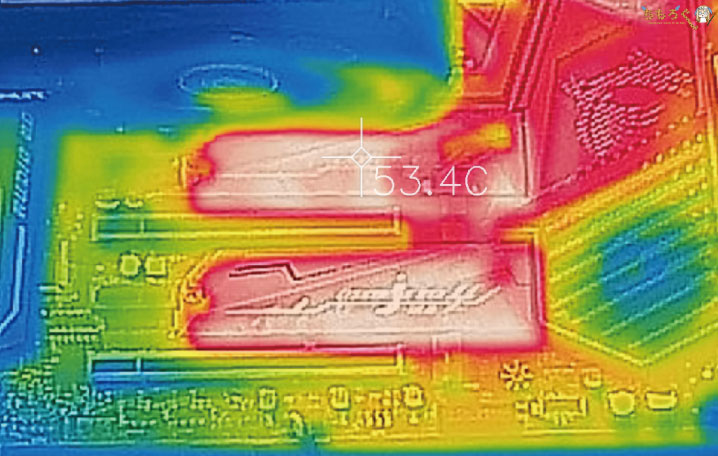

M.2ヒートシンクの表面温度は50℃半ばでした。ヒートシンク本体の放熱性だけでなく、チップセットファンの排気も使うことで冷却効率を高めているようです。

まとめ:計算され尽くされた高い設計力が光る逸品

巧みに計算された設計力が目立つ、恐ろしいほどに秀逸なX570マザーボードです。

特に、チップセットファンを下部に設置し、大型グラフィックボードとの干渉を回避するデザイン。扱いやすいセパレート型M.2ヒートシンク。放熱性に優れ、拡張ヒートパイプを用いた大掛かりなヒートシンク設計など。

X570マザーボードで想定されるあらゆる問題を、事前に回避できるデザインに仕上がっているところが「MEG X570 ACE」最大の強みです。

MEG X570 ACEの微妙なとこ

- SATAコネクタは4つだけ

- メモリの帯域幅が遅い(BIOSアプデで解消)

SATAコネクタが4つしかないので、HDDを大量に使う予定ならNASを検討する必要があります。メモリの帯域幅が伸びにくい問題は、BIOSのアップデートでかなり解消されているようです。

少なくとも今回の検証では、レイテンシが早いメモリなら100%かそれ以上の性能で動作するように改善されていると確認できました。MEG X570 ACEと組み合わせるメモリは、クロックの高さだけでなく、レイテンシの低さにも気を使ってください。

MEG X570 ACEの良いところ

- 低レイテンシな「2.5 GbE LAN」を搭載

- DrMOSで構成される「12 + 2」フェーズのVRM

- 冷えるし取り外しも簡単なM.2ヒートシンク

- 無音に近いチップセットファン

- 分厚いグラボと干渉しないチップセットファンの位置

- 驚くほど音質の良い「ALC1220 + ESS Sabre 9018」サウンド

- グラフィカルで扱いやすいUEFI画面のレイアウト

- CPUオーバークロックは4.3 GHzまで確認

- DDR4-3600のメモリが4枚組で安定動作

- 必要十分な拡張性とLEDライティングなどの機能性

- ボード自体は派手に光らない落ち着いたデザイン

とにかく扱いやすく設計されたデザインに感動です。特筆すべきは、たとえ3スロットを占有するような巨大なグラフィックボードを使っても、チップセットファンを塞がないレイアウトでしょう。

もちろんデザイン以外のマザーボードとしての性能面においても、MEG X570 ACEは強力です。VRMフェーズは余裕が有り余っています。オンボードサウンドはかなり高音質で、AKG K701のような高インピーダンスなヘッドホンすら使えるほどパワフル。

4万円後半のX570マザーボードにふさわしい完成度を誇ります。

- 分厚いグラフィックボードを使いたい

- ゲームに強い「2.5 GbE」が欲しい

- 高性能なオンボードサウンドを求める人

値段は安くは無いですが、AMD Ryzenで最高のゲーミングPCを構築したいコアゲーマーにとって、極めて強力な選択肢のひとつになるのは間違いありません。

以上「MSI MEG X570 ACEをレビュー:先進的なファンレイアウトが強い」でした。![]()

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ