RTX 5070超えの性能と優れた省電力性で人気がある「Radeon RX 9070」を搭載した、ASRock製ハイエンドモデル「RX 9070 Steel Legend 16GB OC」を詳しくレビューします。

サーモグラフィーカメラによるPCIe 8ピンコネクタの発熱や、音響測定マイクを使った高周波ノイズ(コイル鳴き)も検証済みです。

評価用にASRock Japan(@AsrockJ)さんより「RX 9070 Steel Legend 16GB OC」を無償で1台提供していただきました。ASRockさん、ありがとうございます。

(公開:2025/4/15 | 更新:2025/4/15)

ASRock RX 9070 Steel Legend 16GB OC【スペック解説】

| メーカー | ASRock | ||

|---|---|---|---|

| モデル | Steel Legend OC (RX9070 SL 16GO) | Challenger (RX9070 CL 16G) | |

| タイプ | オーバークロック版 | 定格準拠 | |

| ボードデザイン (全長 x 横幅 x 厚み) | 298 mm | 290 mm | |

| 131 mm | 123 mm | ||

| 58 mm (3スロット占有) | 51 mm (3スロット占有) | ||

| GPUチップ | AMD Radeon RX 9070 | ||

| ブーストクロック | 2700 MHz(+7.1%) | 2520 MHz | |

| ゲームクロック | 2210 MHz(+6.8%) | 2070 MHz | |

| VRAM容量 | 16 GB | ||

| VRAM規格 | GDDR6(20 Gbps) | ||

| 映像端子 | HDMI 2.1(48 Gbps) DisplayPort 2.1(54 Gbps) DisplayPort 2.1(54 Gbps) DisplayPort 2.1(54 Gbps) | ||

| TBP (最大電力) | 245 W(+11.4%) | 220 W | |

| 補助電源 | 8 pin x2 | 8 pin x2 | |

| 電源容量の推奨値 | 700 W | 700 W | |

| 参考価格 (※非正規品を含まない) | 123233 円 122000 円 | 107234 円 114800 円 | |

| メーカー保証 | 3年(Amazon.co.jp限定) 2年(上記以外のショップ) | ||

※ 参考価格はAmazon.co.jp販売の正規品(3年保証モデル)のみ。約1~3万円も高い在庫は、3年保証がつかない非正規品(マケプレ出品)の可能性が高いから注意が必要です。

「ASRock RX 9070 Steel Legend 16GB OC」は、RDNA 4世代のハイエンドGPUチップ「Radeon RX 9070」を搭載したオリジナルファンモデル※です。

型番の最後に「OC」と付いているとおり、AMD公式のリファレンスモデル(定格設計)よりも、動作クロックがやや高めに設定されたオーバークロック版です。

メーカー仕様表によると、ゲームクロックを2070 → 2210 MHz(+6.8%)、ブーストクロックを2520 → 2700 MHz(+7.1%)に底上げされています。

その代わり、TBP(Total Board Power)が220 → 245 W(+11.4%)へ増えてしまいます。消費電力が増えると放熱量も増えて冷却が困難です。

ASRockは約1割もオーバークロックされたRX 9070を静かに冷やすため、上位モデル「RX 9700 XT」とよく似たボードデザインを流用します。

ただし、流用したと言ってもSteel LegendはOC向けデザインです。定格準拠デザイン(ASRock Challengerモデル)より豪華で高コストな設計だから、販売価格が少し高めに設定されています。

※ AMD以外のパートナー企業(ASRock / Sapphire / PowerColorなど)が、独自の冷却ファンやヒートシンクを搭載したグラフィックボードを「オリジナルファンモデル」と呼びます。

RX 9070 Steel Legend 16GB OCを開封レビュー

パッケージデザインと付属品

ツルツル塗装の箱にSteel Legendのひし形ロゴが大きく入れた、簡素なパッケージデザインです。

パッケージ裏側に、メーカーが主張するアピールポイントやスペック仕様表が列挙されています。

パッケージ本体の底面からめくりあげるシンプルな見開き式です。

発泡スチロール製の型抜きされた梱包材でぎっしり。グラフィックボード本体が静電気防止袋で保護されています。

付属品は何も見当たらないです。VGAサポートステイやARGBライティングケーブルも付属しません。

ボードデザインをチェック

デザインをじっくり見る前に、ファンブレード面に貼り付けてある保護フィルムを剥がします。

バックプレート側の保護フィルムも剥がします。

経年にともない保護フィルムが熱に負けて、バックプレートに癒着するかもしれないので、一応剥がしたほうがいいです。

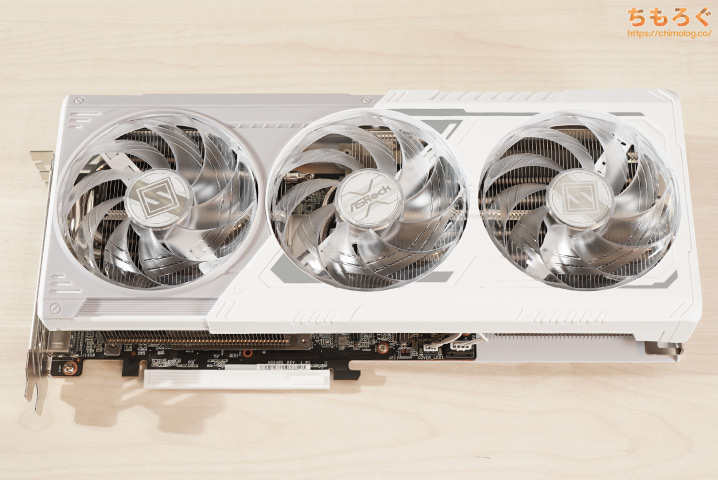

重厚感に欠ける、プラスチック比率が高い外装フレームを採用しています。ファンブレードもプラスチック製です。

その代わり本体重量を抑えられるメリットがあり、経年にともなう「歪み」や「たわみ」に強いです。

本体重量を測ってみると「1126 g(約1.13 kg)」でした。ボード全長300 mm級のオリジナルモデルとして軽量クラスに入ります。

ボード全長が約298 mm(ほぼ30 cm)、ボードの横幅が約131 mm(13 cm)です。

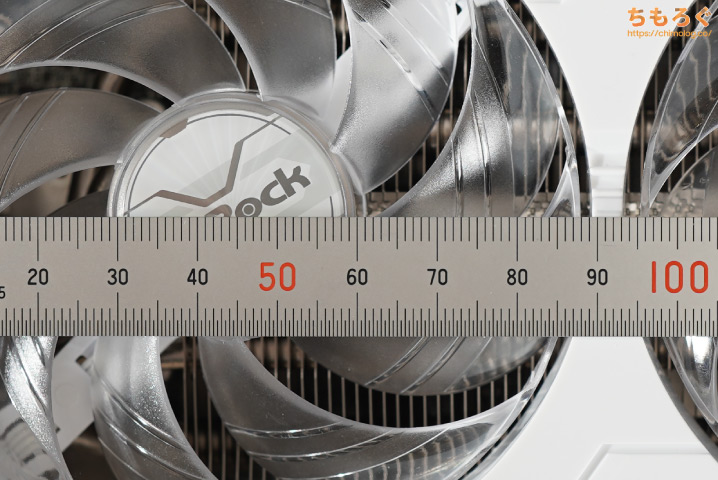

実測88 mm径(外寸90 mm径)のトリプルファンを備えます。

3個すべての冷却ファンが時計回り(右回転)です。

各ファンはダブルボールベアリング方式を採用し、セミファンレス駆動(= ファンが止まったり回ったりする仕組み)に対する耐久性を確保します。

そのほか、ファンブレードの外周をリング状に成形する「リング構造(Ring Structure)」を用いて、高い静圧と軸ブレ由来の騒音を抑える設計も導入済みです。

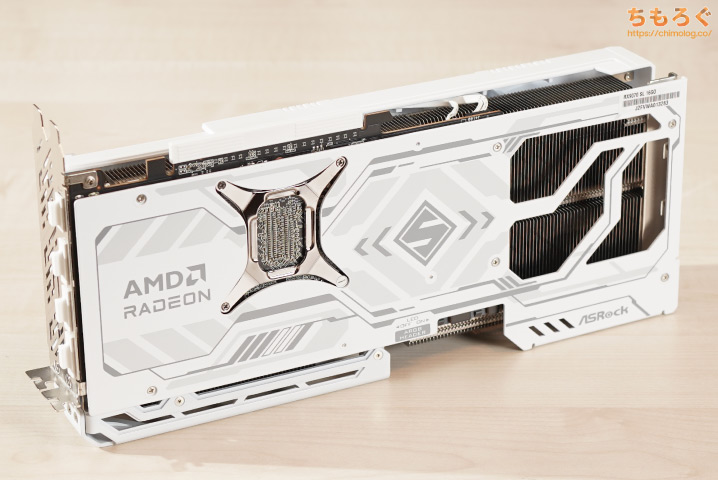

ほんのりグレーに近い白色で塗装された金属製バックプレートに、Steel Legendのひし形マークが印刷されています。

RX 9070の基板本体はそれほど大きくないため、基板が面していない部分をシースルー構造にして、バックプレート側から熱を抜けやすくする狙いです。

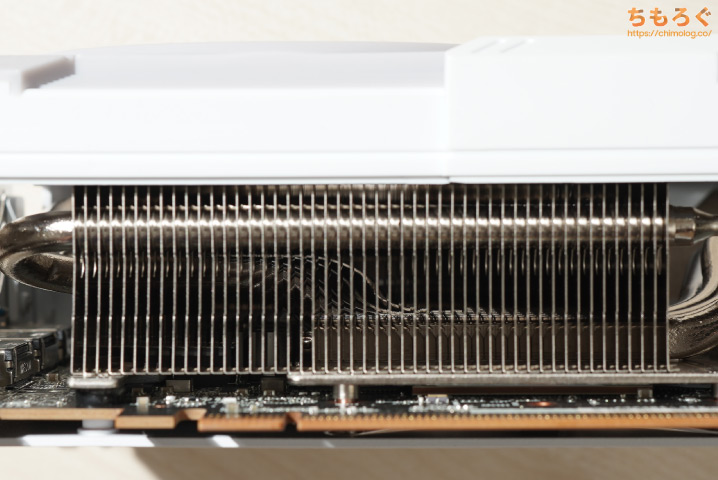

厚み58 mm(実測:58.3 mm)、ほぼ3スロット占有する分厚いヒートシンクです。

VRAMチップとVRMに接触した大型ヒートシンクに、6 mm径(実測5.8 mm径)ヒートパイプが全部で5本通っています。

ヒートシンクとGPUチップ本体の間に挟むサーマルパッドは、Honeywell製「PTM7950」と呼ばれる相変化サーマルパッドを採用します。

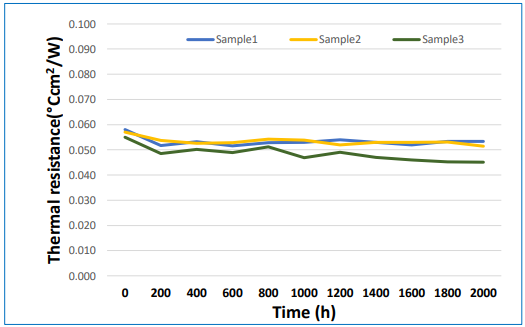

Honeywell社の資料より

「連続2000時間まで性能を維持可能」

冷却性能そのものは平均的(公称値:8.5W/mK)ですが、経年劣化(ポンピングアウト)に対する耐性が高いです。劣化しづらい素材だから、経年にともなう熱伝導率の低下を防ぎやすいとされます。

ただし、現行のPTM7950は厚み0.20 ~ 0.25 mmに限られます。VRAMチップとの間を埋めるには厚み1.0 mm台が必要で、現行のPTM7950だと厚みが足りてません。GPUチップだけにPTM7950を適用可能です。

ASRock含め他社製のオリジナルモデルでも、「VRAMの温度が妙に高い」と口コミが相次いでいますが、それもそのはずでPTM7950をVRAMチップに使えないからです。

今の技術では、厚み1.0 ~ 1.5 mmのラインナップでPTMシリーズ並の耐久性と冷却性能を両立できるサーマルパッドがまだ無いらしいです。

VRAMの冷えやすさを取るか、冷却性能は劣るけど経年劣化に対する耐性を取るか。現状、ASRockを含む大多数のメーカーが後者を選んでます。

いくら冷えるサーマルパッドでも、経年劣化で効力を失うと余計に危ないです。温度より長期的な耐久性を取ったほうが合理的な判断だとうなづけます。

映像出力端子と対応規格

左から順番に

- DisplayPort 2.1(UHBR13.5 / 54 Gbps)

- DisplayPort 2.1(UHBR13.5 / 54 Gbps)

- DisplayPort 2.1(UHBR13.5 / 54 Gbps)

- HDMI 2.1(48 Gbps)

全部で4個の映像端子を備えます。

| 端子 | HDMI 2.1 (FRL12x4) | Display Port 2.1 (UHBR13.5) |

|---|---|---|

| 帯域幅 | 48 Gbps | 54 Gbps |

| フルHD |

|

|

| WQHD |

|

|

| 4K |

|

|

| 8K |

|

|

(端数を切り下げて計算)

10 bit(RGB方式)と、DSC圧縮転送を使った場合の対応リフレッシュレートをまとめました。

最近増えてきた、4K 240 HzゲーミングモニターやWQHD 480 Hzゲーミングモニターに対応できます。

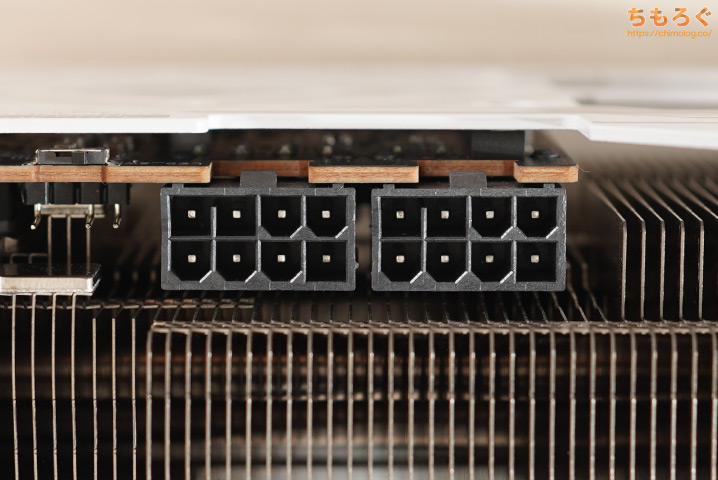

電源供給(補助電源)コネクタ

ASRock RX 9070 Steel Legend OCの補助電源コネクタは、古くからある定番タイプ「PCIe 6+2 pin(8 pin)」を2つ搭載。

コネクタ1個あたり最大300 Wまで対応でき、2個あわせて最大600 Wです。ただし、PCIe 8 pinの規格的に、コネクタ1個から150 W以上を取り出すシーンはほとんどありません。

強烈なスパイク電力が発生したときに限り、コネクタ1個から250 W前後を引き出します(※Cybenetics PMDで実測 < 1 ms)。

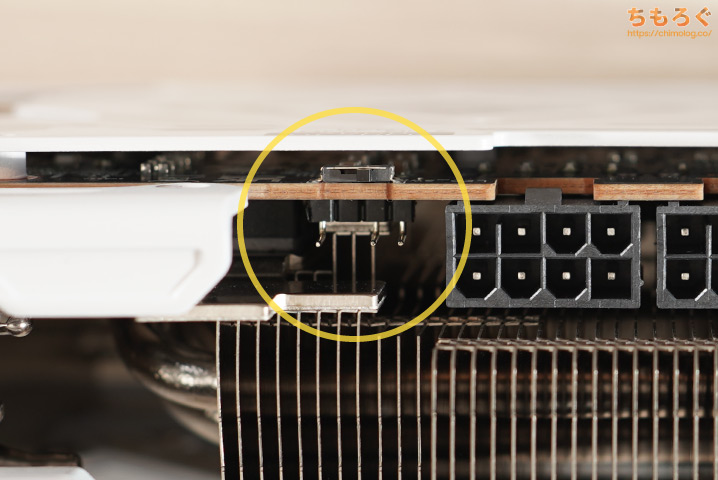

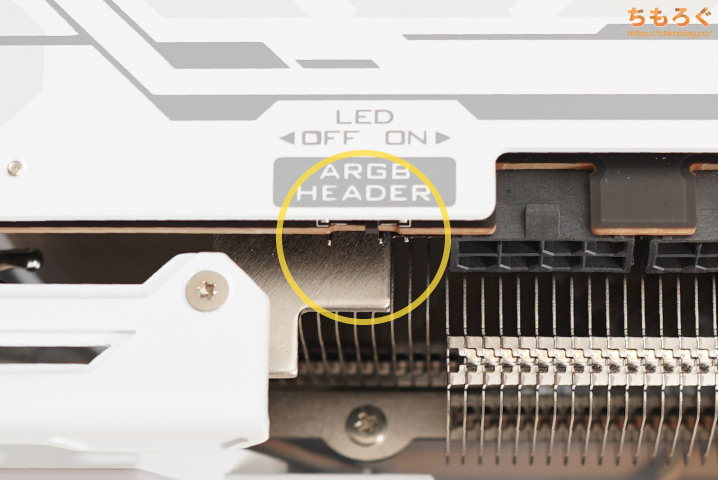

ARGBライティング制御ボタン

PCIe 8 pinのすぐとなりに、ASRock Polychrome RGBシステムを制御するためのARGBライティングコネクタが実装されています。

ASRockマザーボードに付属するARGBケーブルを使って、専用ソフトウェアから自由度の高いRGBライティング制御が可能に。

ARGBコネクタのすぐ上に、LED消灯ボタンも配置されています。ボタンを左に動かすと「LED消灯」です。

ボタンを動かして即座に反映されます。パソコンを起動したあとでも、ボタンを使ってLEDライティングのオンオフを切り替えられます。

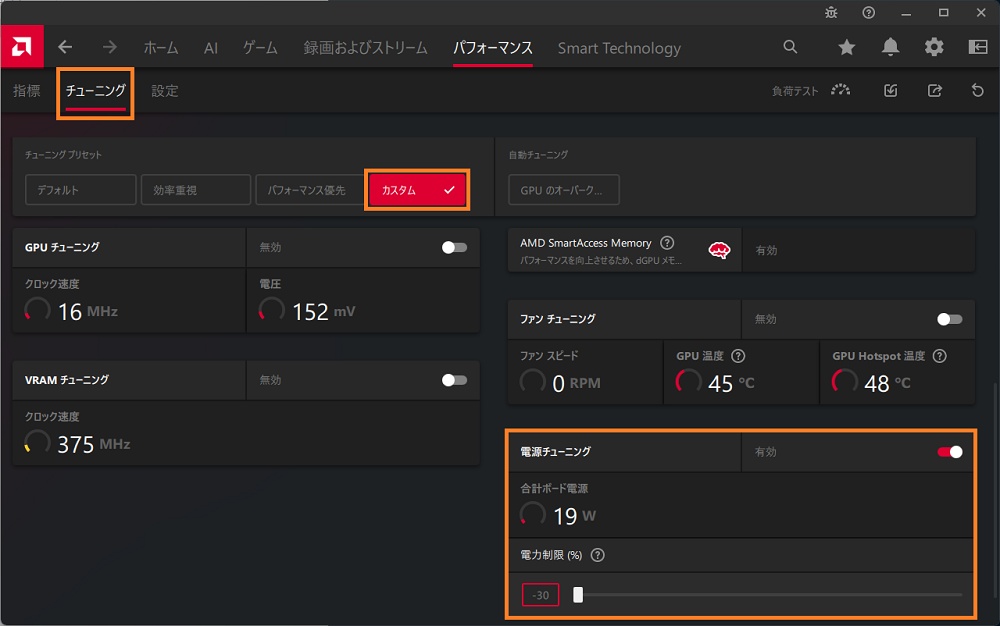

Radeonドライバから設定できる電力制限

AMD Software Adrenalin > パフォーマンス > チューニング > カスタム > 電源チューニング:有効 > 電力制限(%)から、グラフィックボード側の最大TGPにアクセスできます。

| vBIOS | 下限値 | 最大値 |

|---|---|---|

| Default Mode | 171.5 W (設定値:-30%) | 269.5 W (設定値:+10%) |

| なし | – W (設定値:-) | – W (設定値:-) |

vBIOSプロファイルに関係なく、下限値が-30%で上限値が+10%です。

最大値+10%で約270 W(実測:283 W)まで電力を引き上げられ、下限値-30%で約170 W(実測:178 W)まで調整できます。

AMD Software Adrenalinの設定はリアルタイムに反映できるので、ゲームを起動した状態で電力制限による性能への影響をスピーディーに確認できます。

フレームレートがガクッと下がらないラインまで消費電力を下げるのも良し、逆に性能が伸びる限り消費電力を引き上げるのも良し。好みに応じて自由に検証してみてください。

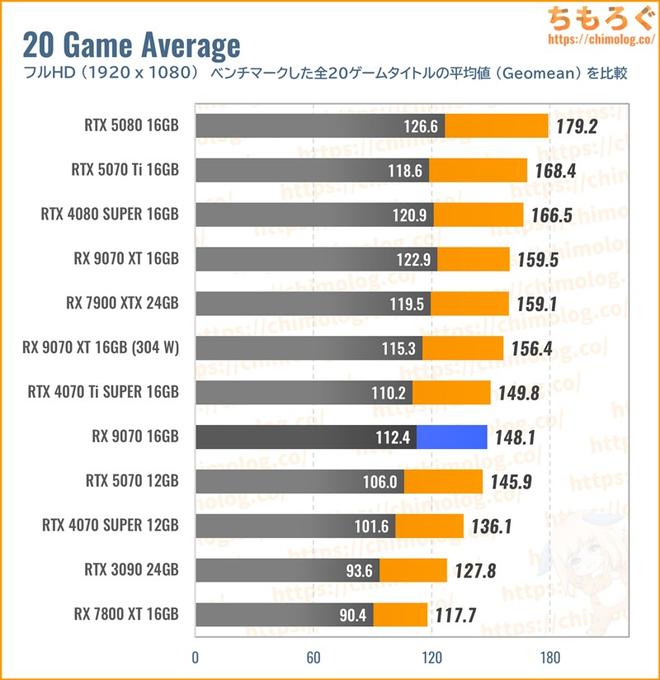

ゲーミング性能(平均fps)をベンチマーク

ASRock RX 9070 Steel Legend OCの詳しい性能データは、こちらのベンチマーク記事にまとめました。20個のゲームを使って平均値を出したベンチ記事です。

グラフィックボードの温度と動作クロック

GPU温度とVRAM温度をチェック

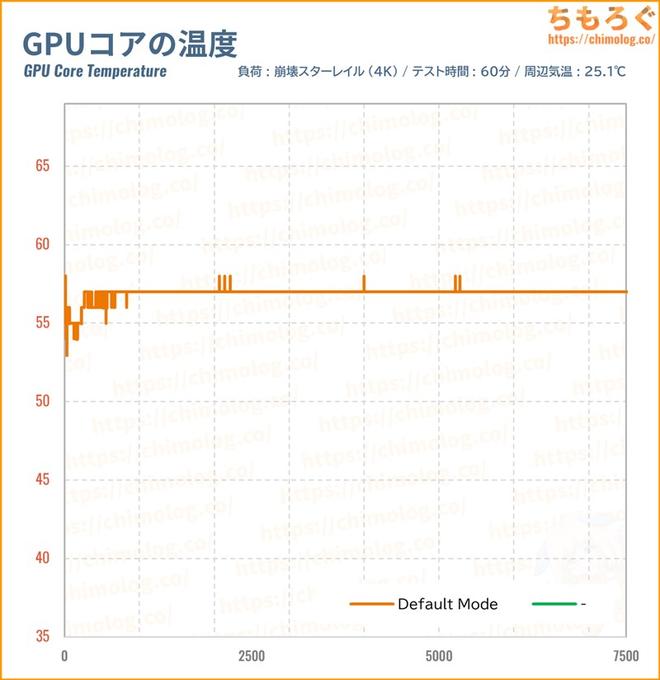

崩壊スターレイルを4K解像度(最高グラフィック設定)で起動したあと、約60分そのまま放置しながらGPUコア温度を測定したグラフです。

| GPU温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| Default Mode (実測:260 W) | 56.9℃ | 57.0℃ |

| (なし) (実測:-) | – | – |

GPUコア温度がとても冷えやすいです。1時間かけても平均57℃で、動作音も静かなまま。

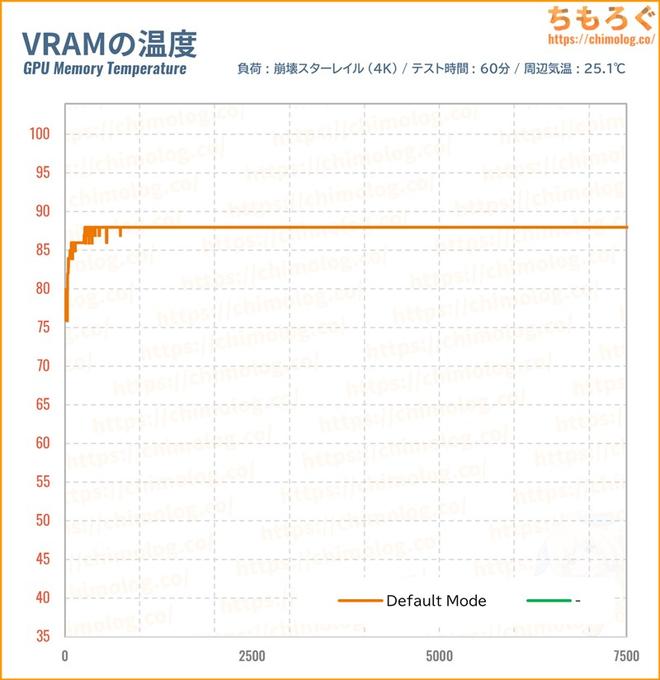

まったく同じ手順で、VRAM(GPU Memory Temperature)温度を測定したグラフです。

| VRAM温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| Default Mode (実測:260 W) | 87.9℃ | 88.0℃ |

| (なし) (実測:-) | – | – |

ピーク値(1%)で88℃に達します。TjMax(108℃)まで十分な余裕があります。

ASRockは国内2~3年保証を提供していますし、素人考えで高いように見えるVRAM温度はおそらく大きな問題を引き起こさないと思われます。

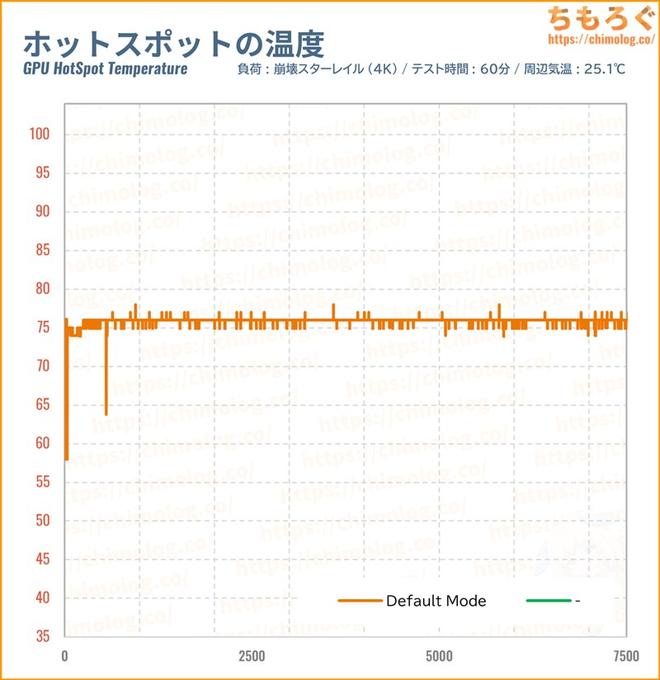

まったく同じ手順で、ホットスポット(GPU Hot Spot)温度を測定したグラフです。

| ホットスポット温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| Default Mode (実測:260 W) | 75.9℃ | 76.0℃ |

| (なし) (実測:-) | – | – |

ホットスポット温度のTjMaxもVRAMと同じく108℃に設定されています。測定されたピーク値(1%)の76℃なら問題ないです。

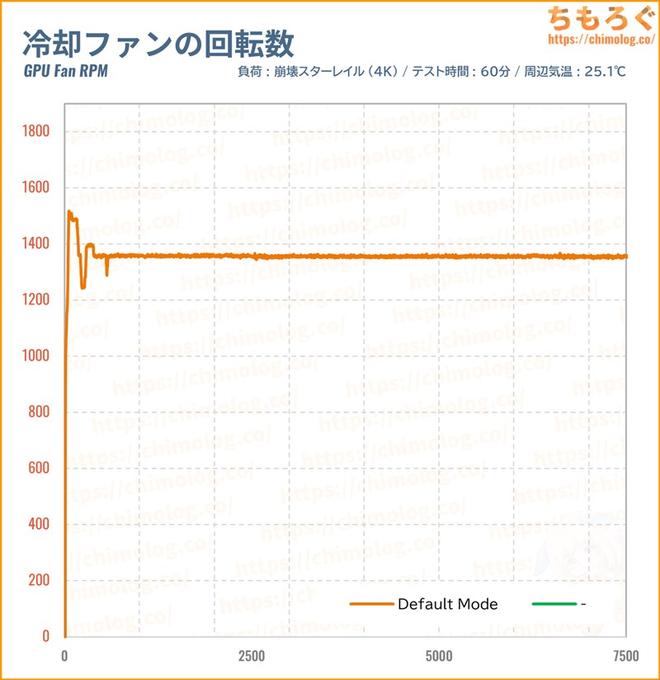

冷却ファンの回転数(rpm)をチェック

崩壊スターレイルを4K解像度(最高グラフィック設定)で起動したあと、約60分そのまま放置しながらGPUファン回転数(rpm)を測定したグラフです。

| GPU温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| Default Mode (実測:260 W) | 1355 rpm | 1487 rpm |

| (なし) (実測:-) | – | – |

約260 Wの負荷がかかった状態で、1350 rpm前後に落ち着きます。

ほとんどのシーンで静音といえる風切り音です。もともと300 W超の負荷を想定したデザインだけあって、260 W程度なら低回転なファンで十分にコアを冷やせます。

一方で、ファンの低い回転数が原因でVRAM温度はやや高くなりやすい傾向です。

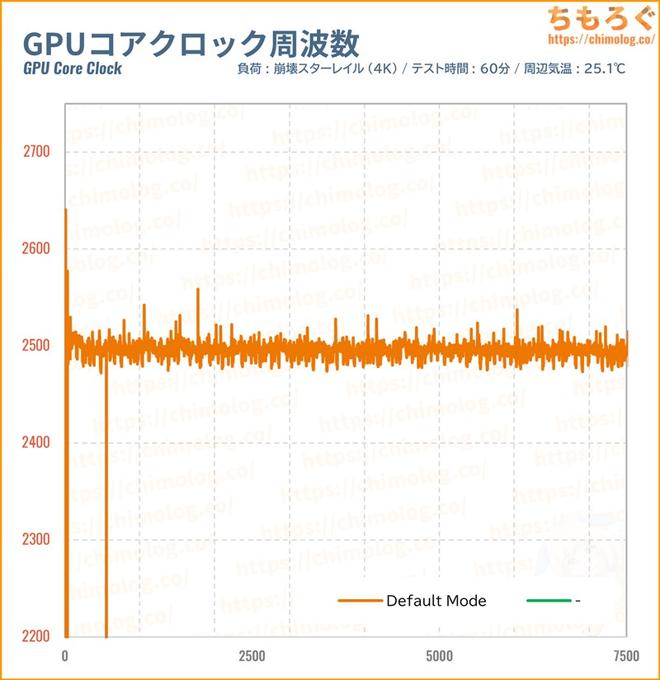

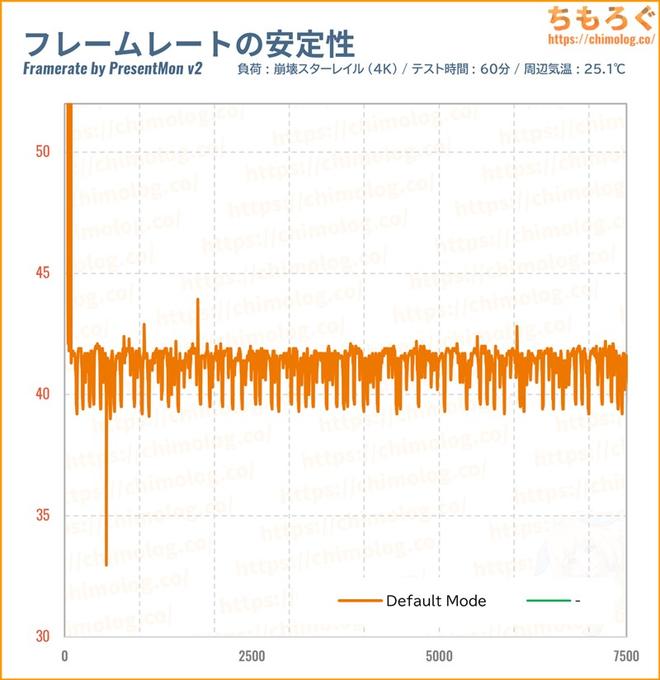

クロック周波数とフレームレート安定性

約60分間のGPUコアクロック周波数を追跡したグラフです。

| VRAM温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| Default Mode (実測:260 W) | 2488 MHz | 2517 MHz |

| (なし) (実測:-) | – | – |

Default Mode時のGPUコアクロックは、平均値で約2488 MHzです。

テスト中のフレームレート(fps)です。

| ホットスポット温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| Default Mode (実測:260 W) | 41.3 fps | 42.1 fps |

| (なし) (実測:-) | – | – |

スタッターの頻発や不安定なフレームタイム推移もなく、全体的に安定した動作です。

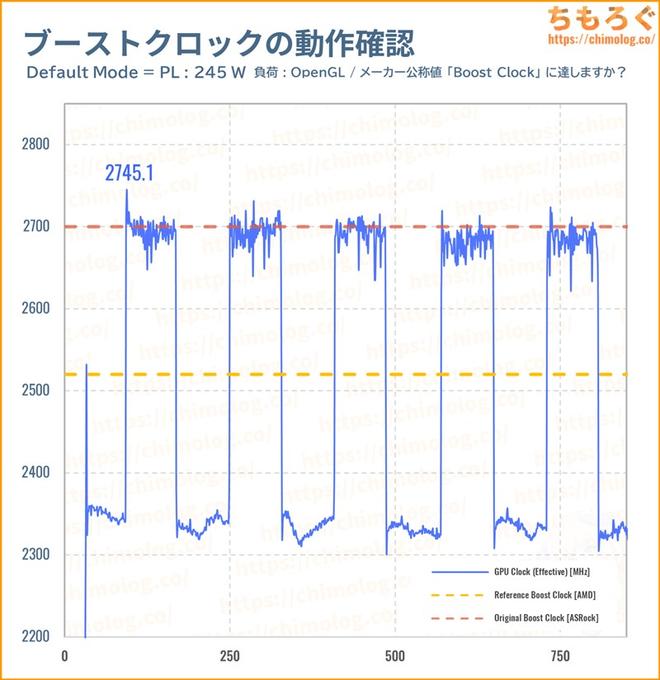

ブーストクロックの動作確認

| ブーストクロックの動作チェック | |

|---|---|

| 最大値 | 2745 MHz |

| ピーク値(1%) | 2715 MHz |

| 平均値 | 2492 MHz |

| 公称値(AMD) | 2520 MHz |

| 公称値(ASRock) (vBIOS:Default Mode) | 2700 MHz |

GPUに極端な負荷をかけて、メーカーがスペック表に掲載している「ブーストクロック(Boost Clock)」を満たせるかチェックします。

結果は最大値で2745 MHz(ピーク値で2715 MHz)を叩き出し、リファレンス公称値(AMD)とオリジナル公称値(ASRock)どちらもあっさり超えています。

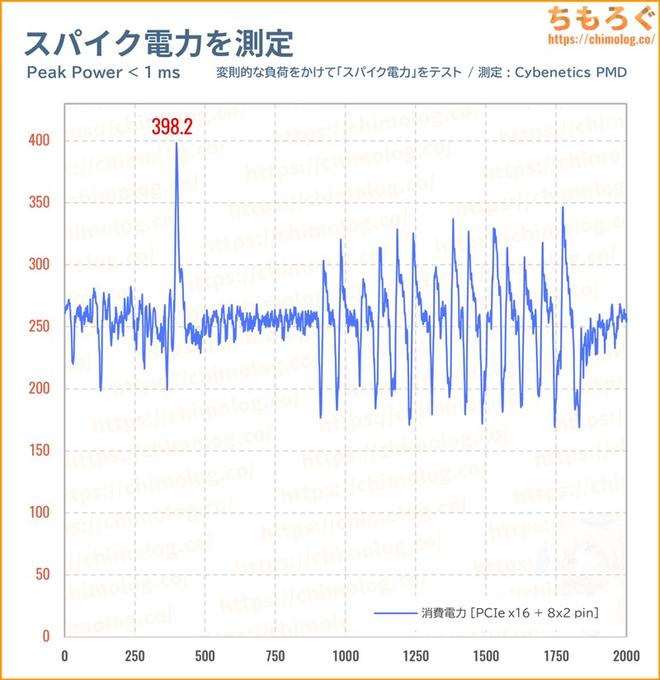

瞬間的な消費電力(スパイク電力)

グラフィックボードの消費電力をダイレクトに測定できる、専用の機材「Cybenetics PMD」を使って、瞬間的な消費電力を記録します。

RX 9070 Steel Legend OCは1ミリ秒(0.001秒)周期の測定で、最大398.2 Wを引き出します。

PCIe 8×2 pinの規格上限が合計600 Wも確保されているから、瞬間的に400 Wを引っ張っても問題ないです。

約1万円台から買える平均的な電源ユニット(容量750 ~ 850 W)で問題なく運用可能です。

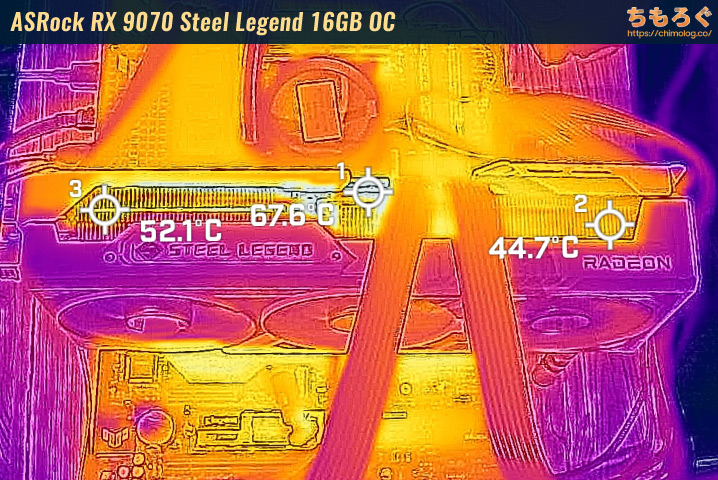

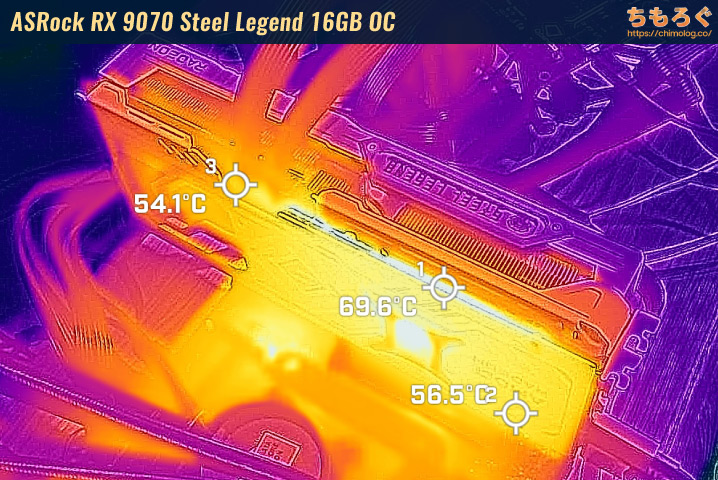

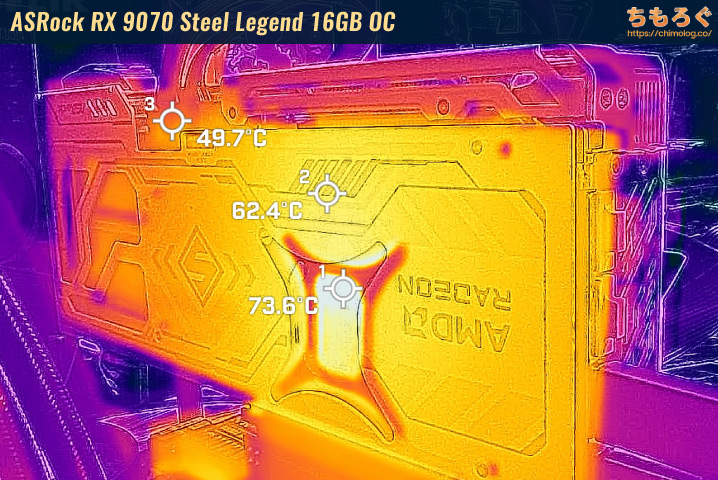

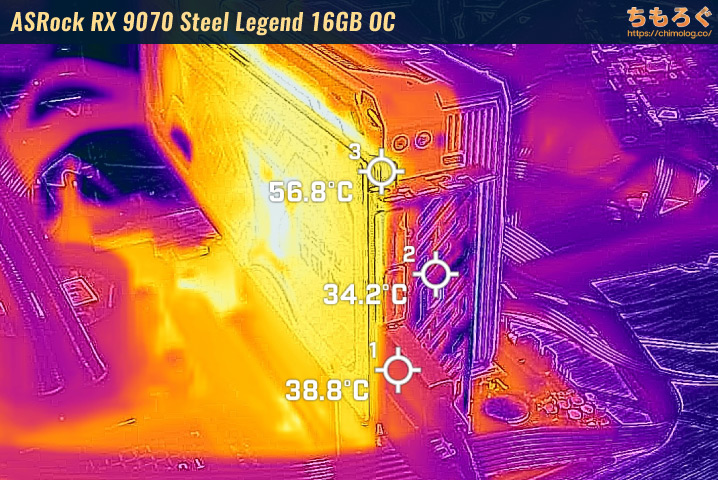

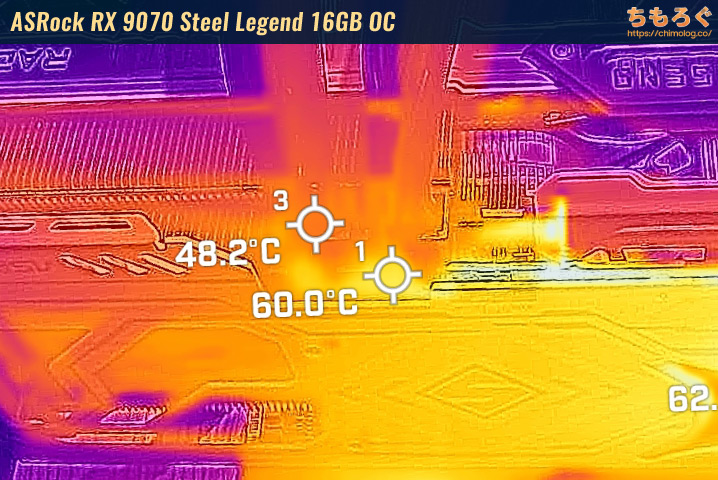

サーモグラフィーカメラで表面温度を確認

Default Mode(平均260 W)で約1時間ほど放置したあと、サーモグラフィーカメラで表面温度をチェックします。

ボード側面に異常な温度なし。もっとも熱いエリアで70℃前後(Δ44.9℃)です。

バックプレート側の温度をチェック。せいぜい60℃台(Δ35℃)にとどまります。

発熱しやすいGPUチップ裏面ですら70℃台(Δ45℃)です。

映像出力端子の温度をチェック。PCIeブラケットの表面が30℃前半(Δ5~10℃)で、挿し込まれたケーブルが40℃近い程度。まったく問題なし。

PCIe 8 pinコネクタの表面温度です。平均260 Wもの電力が1時間ずっと流れていても、コネクタ本体が60℃(Δ35℃)くらい、ケーブル側が50℃近い(Δ25℃)です。

溶融する気配は一切ありません。

静音性(騒音のうるささ)を測定ベンチマーク

一般的にグラフィックボードの動作音(騒音)は、「騒音計」と呼ばれるメーターを使って測定されます。

しかし、騒音計の数値だけでは「コイル鳴き」と呼ばれる症状をうまく表現できず、測定値(デジベル値)が低くても主観的にうるさく感じるリスクになってしまいます。

(校正済みマイク + 騒音計でSPL補正 + A-weighting)

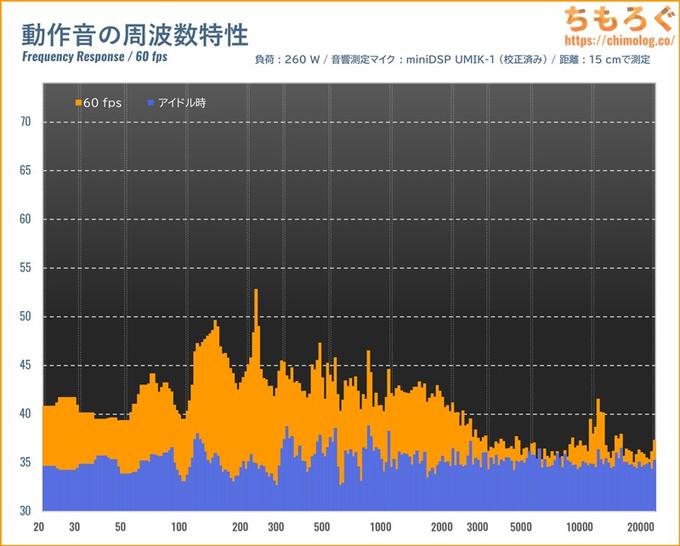

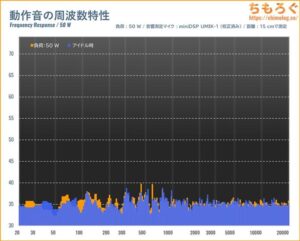

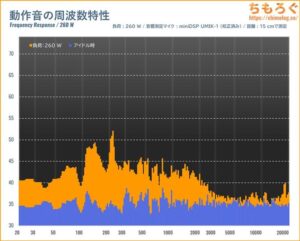

対策として、音響測定マイクを導入してみました。音の周波数特性(Frequency Response)を測定して、周波数ごとの音圧(SPL)レベルをグラフ化するシステムです。

たとえば、冷却ファンが回転している状態なら低周波ノイズ(200~1000 Hz)に大きな山が出現します。加えて、グラフの右の方に高周波ノイズ(5000~20000 Hz)にも、鋭いピークが現れます。

上記のように音の状態はとても複雑にもかかわらず、騒音計は単に「34.4 dB」と表示するだけです。

周波数特性グラフに表示される縦軸は「SPL(音圧レベル)」です。PCケースに入れていない状態のざっくりとした目安ですが・・・

- 60 SPL:明らかな騒音

- 55 SPL:距離50 cmでもハッキリ聴こえます

- 50 SPL:距離50 cmでやや気になる

- 45 SPL:距離50 cmで聴こえるけど他の音に紛れる可能性

- 40 SPL:距離50 cmで耳をすませば聴こえます

- 35 SPL:至近距離で耳をあてれば聴こえます

高周波域で50 SPLを超えていれば、一般的によく言われる「コイル鳴き」に該当する可能性がグッと高まります。

45~50 SPLに収まっているなら、それほど気にしなくて大丈夫です。遮音性の高いPCケースに入れたり、他のPCパーツの騒音に紛れる可能性が高いです。

「コイル鳴き」が起きるかシーン別に調査

| テスト内容 | 周波数特性グラフ (※クリックでグラフ拡大) |

|---|---|

| 60 fps 負荷:260 W |  |

| 120 fps 負荷:260 W |  |

| 240 fps 負荷:260 W |  |

| 360 fps 負荷:260 W |  |

| 480 fps 負荷:260 W |  |

負荷のかけ方次第で周波数特性が変化する傾向が一般的ですが、ASRock RX 9070 Steel Legend OCでは意外と変化が少ないです。

平均60 ~ 120 fps前後で高周波ノイズがほんの少しだけ記録されて、240 fps以上でむしろ逆に高周波ノイズが減っています。

ファンの風切音が原因の低周波ノイズ(100 ~ 2000 Hz)がほとんどを占めています。遮音性の高いPCケースに入れれば、おそらく気にならないレベルです。

消費電力ごとの周波数特性グラフです。

うっすら予想が付いている方も多いと思います。消費電力が低いほど全体的なノイズが大きく減って、高周波ノイズも低減できます。

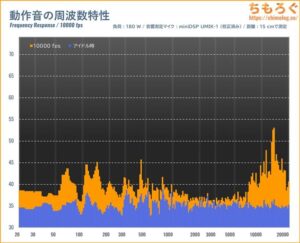

参考程度に、ゲームのロード画面(10000 fps)で測定された高周波ノイズを掲載します。

平均180 Wの消費電力にもかかわらず、10000 ~ 19000 Hzに45 ~ 55 SPLもの強烈なコイル鳴きが発生します。つまり、GPUが1フレーム送り出すたびに電圧が激しく上下する構造です。

裏を返せば、性能が高いグラフィックボードほど高周波ノイズが発生しやすいです。

効果的な対策方法は「VRR(可変リフレッシュレート)」、または「電力制限」です。ドライバ側からゲーム側に最大フレームレートを設定するのも効果的です。

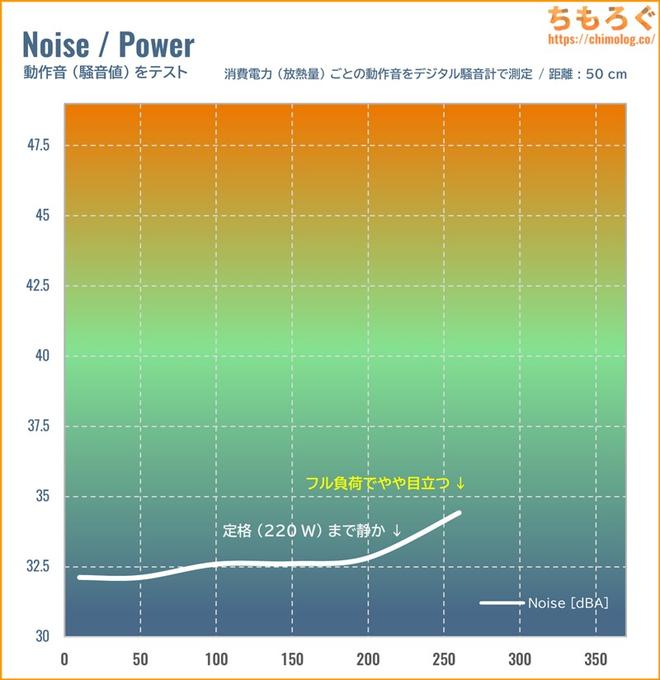

消費電力ごとの動作音を比較

グラフィックボードから距離50 cmの位置に、デジタル騒音計を置いて「騒音値(デシベル)」を測定したグラフです。

定格(220 W)負荷まで平均33 dBすら安定して下回る、驚異的な静音性です。

消費電力が260 W近いフル負荷のみ、平均35 dBに迫ります。ファンの動作音がようやく目立ってくる騒音値ですが、PCケースに収納すると十分に静かな動作音に抑えられます。

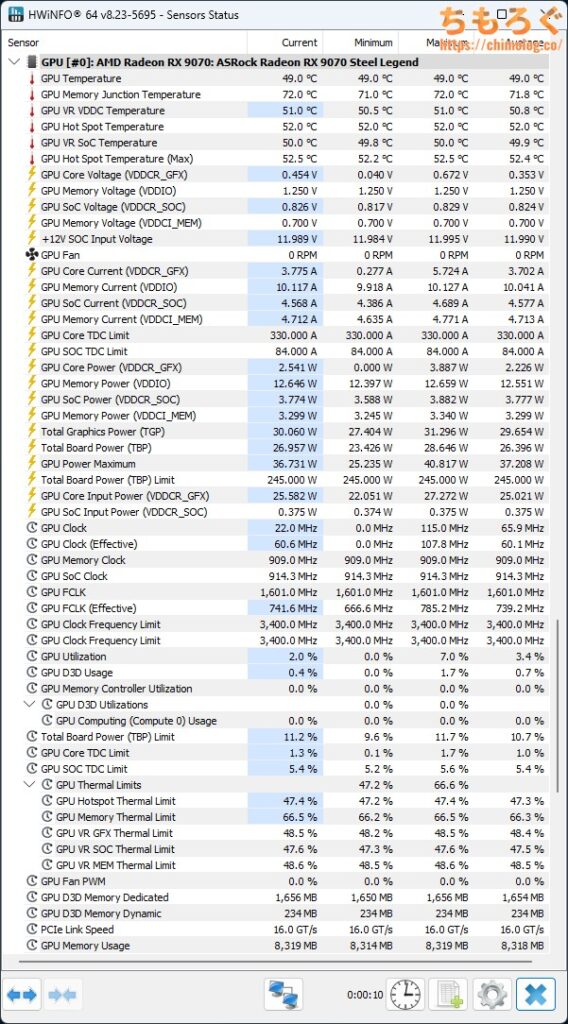

表示できる各センサーとテレメトリ精度

定番モニタリングソフト「HWiNFO64」で表示できるセンサーまとめです。

| センサータイプ | 項目 |

|---|---|

| GPU温度 | GPUコア |

| VRAM | |

| ホットスポット | |

| クロック周波数 | GPUコアクロック |

| 実効クロック | |

| VRAMクロック | |

| エンコーダークロック など | |

| 消費電力 | GPUコア |

| VRAM | |

| エンコーダー など | |

| 合計値 |

GPU温度は「コア」「VRAM」「ホットスポット」、クロックは「コア」「コア(実効レート)」「VRAM」「エンコーダー」など、一通りのセンサーが揃っています。

消費電力の項目は「コア」「VRAM」「エンコーダー」「合計値」を表示できます。

一部の人が気にするであろう、TjMaxと呼ばれる温度上限値は「GPU Thermal Limit %」に表示され、モニタリング絶対値をLimit %で割ってTjMaxを求められます。

たとえば、VRAM温度が72℃のとき、VRAMリミットが66.5%なら「72 / 66.5% = 約108℃」がTjMaxです。

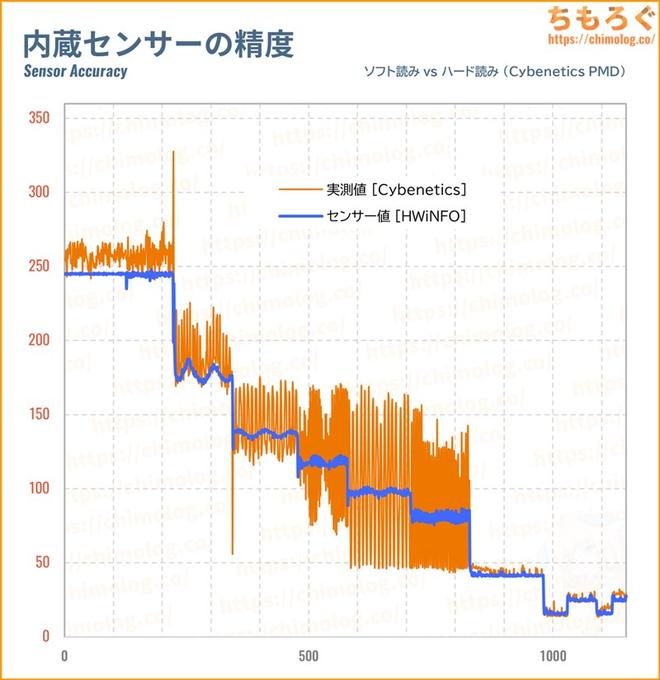

消費電力のセンサー値と実測値

内蔵センサーの報告値と、Cybenetics PMDの実測値を比較すると、センサーの報告値が実際よりも低い傾向です。

アイドル時に平均5%ほど、フル負荷で平均5%くらいズレてます。

正確な消費電力を計算するなら、ソフト読みの数値に+5%で実測値に一致させられます。

まとめ:流行りの白デザインで静音性も優秀

「RX 9070 Steel Legend 16GB OC」のデメリットと弱点

- 切替できる「vBIOS」プロファイルなし

- 定格モデルよりワットパフォーマンスが低い

- 当然ながら定格モデルより価格が高め

「RX 9070 Steel Legend 16GB OC」のメリットと強み

- 出荷時にオーバークロック済み(+7.1%)

- 約280 W近くまでオーバークロック可能

- GPUコアに対する冷却性能が高い

- 全体的に優れた静音性(< 35 dB)

- コイル鳴きがとても少ない傾向

- アイドル時にほぼ無音(セミファンレス)

- 耐久性が高い「PTM7950」TIM採用

- LEDライティングの消灯も可能

- スッキリした印象の白いボードデザイン

- 国内「3年」保証

(※Amazon以外は2年保証)

ASRock「RX 9070 Steel Legend 16GB OC」は、コイル鳴きを含む優秀な静音性が印象的なグラフィックボードです。

騒音の大部分をファンの風切音(低周波)が占めていて、目立つコイル鳴き(高周波)をごくわずかに抑えられます。もちろん、冷却性能も十分です。

4Kゲーミングを1時間つづけてコア温度は60℃にすら達しません。ただし、他社のRX 9070モデルと同じくファン制御がGPUコア温度に依存します。

VRAM温度をあまり重視しないファン制御を行っているため、コア温度の割にVRAM温度は高くなりやすいです。

VRAM温度が90℃近くても、TjMax(108℃)まで距離があるからメーカー的に問題ないと判断した設計です。もし気になるなら、ファンの回転数を自分で上げてください。

ファンを回せばVRAMの温度を下げられます。

最後に、ASRock Steel Legendモデルの際立ったメリットが「国内3年保証」です。Amazon.co.jp限定で3年保証が付いてきます。

基本的にメーカー保証は短いよりも・・・ 長いほうが良いに決まってます。

以上「ASRock RX 9070 Steel Legend 16GB OCレビュー:冷却性能や静音性を詳しく検証します」でした。

RX 9070の詳しいベンチマーク

RX 9070におすすめなCPU

RX 9070は平均的にRTX 5070を超え、相性の良いゲームならRTX 5070 Tiにすら匹敵します。非常に高いゲーミング性能を引き出すために、CPUの性能も重要です。

迷ったら「Ryzen 7 9800X3D」です。次点でCore i7 14700KやRyzen 7 7800X3Dを、お金に余裕があるならRyzen 9 9950X3Dを推奨します。

なお、4K解像度ならCPUを手抜きでもいいと思われる風潮があるものの、「FSR 4」と「フレーム生成」を併用するつもりならRyzen 7 9800X3Dを推奨です。

超解像は内部的にHD(1280 x 720)~ WQHD(2560 x 1440)処理に相当し、ネイティブ4K処理より簡単にCPUボトルネックが発生します。

RX 9070におすすめなゲーミングモニター

WQHDで最大320 Hzに対応しながら、セール時に3万円台から買える驚異的コスパ「KTC H27E6」が有力な候補です。

RX 9070をeSports系タイトルで使って、平均200~300 fpsを狙うならコスパ的にちょうどいいゲーミングモニターです。

画質が進化した「FSR 4」と「フレーム生成」を前提に、4Kゲーミングに没入する目的なら「DELL AW3225QF」が魅力的。

Samsung製QD-OLED(量子ドット有機EL)パネルを搭載し、ほぼ0ミリ秒に近い応答速度と、ほぼ無限に近いコントラスト比を両立します。

筆者がここ最近なかなか気に入っているゲーミングモニターが「TCL 27R83U」です。4K HDRゲーミングと4K HDRコンテンツの視聴に特化しています。

OLEDパネルに迫るコントラスト比と、OLEDパネルで不可能なすさまじい明るさが大きなメリット。映像の中の世界が本当に表示されたかのような錯覚的体験ができます。

グラフィックボードのレビュー記事

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

9070xt Steel LegendのARGBライティングコネクタにLEDストリップライトを接続してみたところ、グラボと連動したライティング制御ができたので、ARGBケーブルが付属しないのは妥当だと思います。

ROCMが9070シリーズに対応してASRock AI QuickSetも更新されれば追加レビューしてほしい

RX9070は静穏でいいね。自分もAs社のRX9070xtを売って、Sa社のRX9070を買直しましたけど、コイル鳴き(セラミックコンデンサ鳴き)が段違いに少ないです

私は9070XT(14600K/DDR4 3200)ですが、ワイルズやFFベンチでなかなかスコアが出ず悩んでいたのですが、メモリによってワイルズのスコアが1万近く差が出るとの書き込みを見つけました。DDR4とDDR5の比較等をやっていただけないでしょうか?

https://s.kakaku.com/bbs/K0001680009/SortID=26135758/

ちゃんと読んでないけどWQHDで使うなら入手性でRX 9070も良いかも。ただ4K使う予定ならRX T9070XTかな。今新世代4K出始めなので高いし最新でもない。COMPUTEAIPEI 2025 見てCRT決めたいな、DPは2.1bで3M保証なるしHDMIは2.1から2.2でDPより帯域が増える。

ちゃんと読んでないけどWQHDで使うなら入手性でRX 9070も良いかも。ただ4K使う予定ならRX 9070XTかな。今新世代4K出始めなので高いし最新でもない。COMPUTEAIPEI 2025 見てCRT決めたいな、DPは2.1bで3M保証なるしHDMIは2.1から2.2でDPより帯域が増える。

ゲームベンチのところの9070ページへのリンクが9070XTのページに繋がってます

PCIeの8ピンって1個あたり150Wじゃなかったっけ?いつから倍増した??

そうですね。8ピンは150Wですね。記事では300W、2個で600W(笑)と書かれていますが間違いです。

記事では「各ファンはダブルボールベアリング方式を採用し」と書かれていますが、情報ソースはどこでしょうか。ASRockはこのファンの軸受けに関して情報を一切公開していないように見えるのですが。

ヒートシンクを外さずにファンの着脱は可能な構造ですか?

メンテナンス性まで分かるレビューがなかなかありません