ツクモ(tsukumo)のゲーミングPC「G-GEAR」は自分でパーツを増設・交換しても、保証を受けるときに元のパーツ構成に戻せば保証を受けられます。

というわけで本記事では、G-GEARのパーツ増設・交換のやり方をPC初心者向けに分かりやすく解説します。

(公開:2025/9/30 | 更新:2025/9/30)

「G-GEAR」のパーツ交換・増設ガイド

BTOパソコンを自分でカスタマイズすると、なんとなくメーカー保証が無効化される予感がします。さっそくツクモの保証規定を確認してみましょう。

保証サポート対象外となる事項

- お客様ご自身の判断により増設された部品・周辺機器を原因とする故障および動作不良の場合。

- お客様の故意、過失、改造またはお取扱い方法や、ご使用方法が適切でなかったためにおきた故障。

eX.computer保証の免責事項

(https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/annai/index.html#hosyo)より引用

パソコン工房やドスパラなど、主要な国内BTOメーカーと同じく、ツクモ「G-GEAR」もほぼ同じ内容の免責事項を書いています。

要するに、自分のパーツ増設が原因でうっかり故障したら保証の対象外です。自分でカスタマイズして構わないけど、壊さないように大事に取り扱いましょう。

たとえば、メモリを逆方向に挿し込みメモリスロットを破損した、グラフィックボードの補助電源コネクタにCPU用コネクタを無理やり挿し込み破損するなど。

誤った取り付け方法や、中途半端な取り付けでパーツをショートさせてしまうなど、とにかく自分の行為が原因でパソコンが壊れたら保証も消えます。

セルフ増設・交換にあると便利な道具

G-GEAR(プレミアムミドルタワー)モデルのパーツ交換に必要な道具は、ざっくり2つです。

一般家庭に1本ありそうな、もっとも定番なプラスドライバーです。「PH2」規格と呼びます。

M.2スロットやSATA SSDの取り付けに必要な、精密プラスドライバーも必要でした。「PH1」規格と呼びます。

「ニッパ」もあると便利です。ケースファンの配線が結束バンドでガチガチに固定されているので、ニッパがあれば有利に作業を進められます。

「G-GEAR」PCケースの開け方(分解手順)

サイドパネルを取り外します。背面側にある2本のプラスネジを、プラスドライバーで回して外すだけです。

サイドパネルに脱落防止ネジが使われています。うっかり落としてネジを紛失する危険性を減らす、親切な設計です。

ネジを十分にゆるめたら、後ろへスライドするようにサイドパネルをゆるい力で引っ張って取り外し完了。

反対側のサイドパネルも同じ手順で取り外しました。

(クリックで画像拡大)

サイドパネル側から見た、ツクモ G-GEARのケース内部です。

10 mm程度のゆったりとした裏配線スペースがあり、各種PCパーツになるべく最短距離でアクセスしやすいように、ケーブルホール(配線穴)も設けられています。

直感的に理解しやすい整備性の高い設計です。各種パーツの増設・交換もかんたんです。

DDR5メモリの交換【難易度:かんたん】

(クリックで画像拡大)

2025年時点、G-GEAR(プレミアムミドルタワー)の標準搭載メモリはすべて「DDR5」規格です。

DDR5メモリだから、基本的に最初から付いているメモリを再利用せず、全部丸ごと交換します。

- DDR5メモリの4枚挿しは性能がやや下がる

- DDR5メモリの4枚挿しは互換性が悪い

最初から付いているメモリにそのまま増設して「4枚組」にすると、パソコンがうまく起動しなくなったり、起動してもメモリクロックが下がって性能が悪化します。

互換性と性能の観点からデメリットが多いので、2枚まるごと交換がおすすめです。

(クリックで画像拡大)

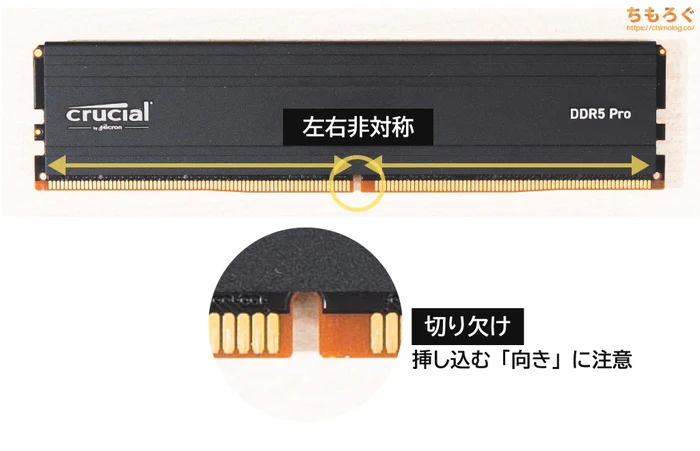

DDR5メモリを交換する時、必ず「向き」に気をつけてください。

メモリスロットの接点に「切り欠け」があって、左右で長さが違います。左右反対だと挿し込めないので、必ず向きが正しいか確認してから、メモリスロットに挿し込みます。

(クリックで画像拡大)

取付済みの標準DDR5メモリを確認します。緑色の基板が2枚刺さっています。

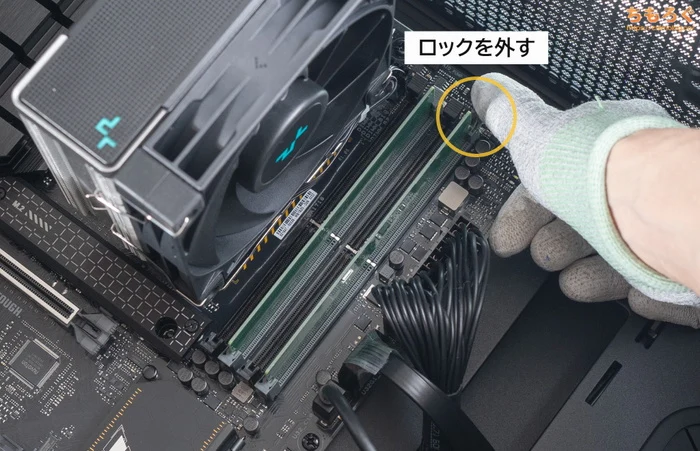

メモリスロットの端っこに「ラッチ」と呼ばれるロック機構が付いています。親指でロックを押し込み、メモリの固定を解除してください。

ロックを解除してから、メモリの端っこを指でつまんでメモリスロットから引き抜きます。

(クリックで画像拡大)

取付済みの標準メモリを1枚取り外せました。残りの1枚も同じ手順で外します。

ラッチ(ロック)を親指で押し込んで、ロックを解除します。

ロックを解除後、指でメモリの端っこをつまんで引き抜きます。反対側もつまんで両手で引き抜くと、メモリスロットへの負担(ダメージ)を軽減できます。

(クリックで画像拡大)

2枚とも取り外し成功です。

新しく交換するDDR5メモリを用意して、同じメモリスロットに挿し込みます。

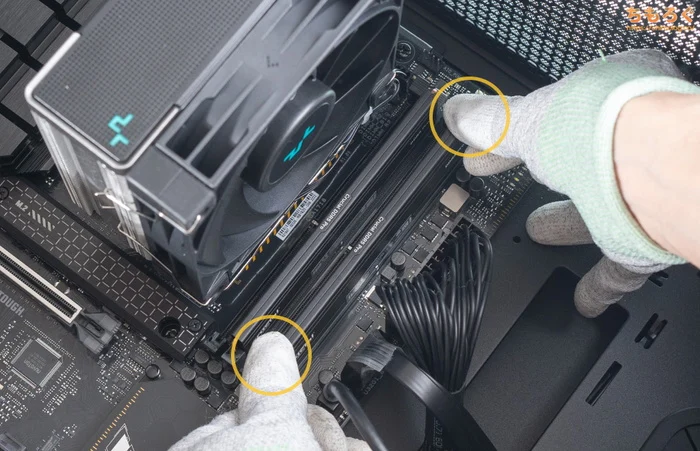

「切り欠け」の向きが正しいか確認してから、メモリスロットに軽く挿し込み・・・

(クリックで画像拡大)

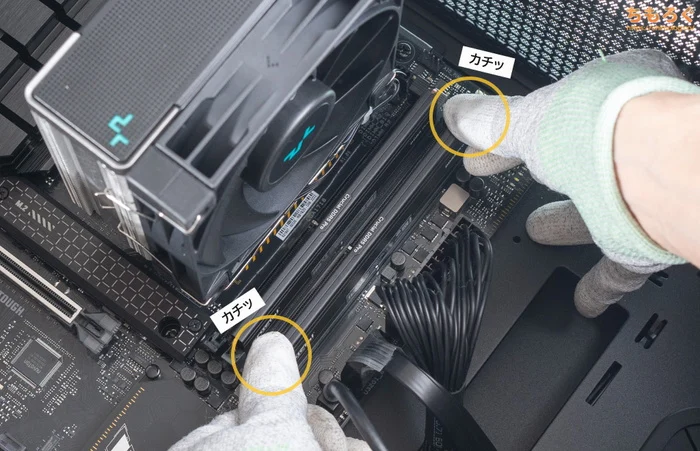

メモリ本体の左右端っこを、親指でグイっと押し込んでください。メモリのラッチ(ロック)から「カチッ」とクリック音が鳴ったら取り付け完了です。

DDR5メモリの交換がやっと1本完了です。残りの1本も、先ほどと同じ手順で挿し込みます。

「切り欠け」の向きが正しいか確認してから、メモリスロットに軽く挿し込み・・・

メモリ本体の左右端っこを、親指でグイっと押し込むだけです。メモリのラッチ(ロック)から「カチッ」とクリック音が鳴ったら取り付け完了です。

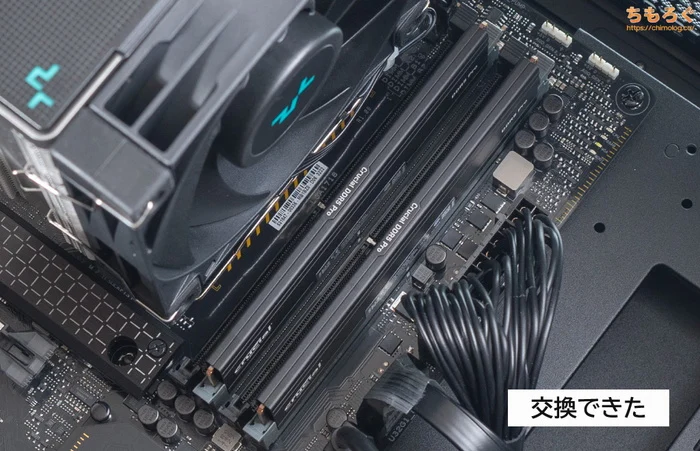

標準搭載のDDR5メモリを、大容量なDDR5メモリに無事交換できました。

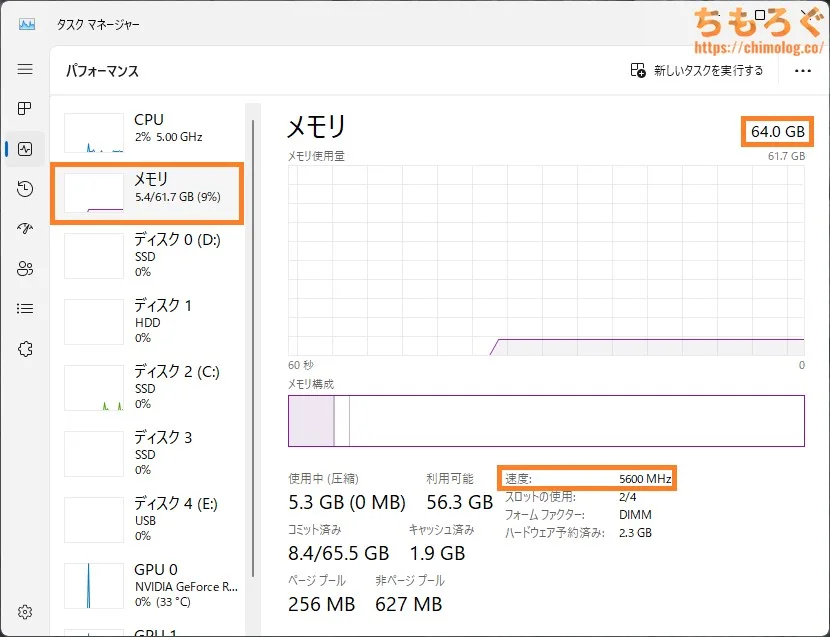

パソコンの電源を入れて、タスクマネージャーからメモリ容量をチェックします。

- 容量:64 GB

- 速度:5600 MHz

容量が32 GBから64 GBに増え、メモリクロック(速度)は定格(DDR5-5600)で動作しています。

| Adobe Premiere Pro 「Puget Bench」でベンチマーク | ||

|---|---|---|

| ||

| メモリ容量 | 32 GB | 64 GB |

| 総合スコア Overall Score | 12826 | 13122 |

| LongGOP編集のスコア LongGOP Score | 104 | 108 |

| RAW編集のスコア RAW Score | 243 | 246 |

| GPUエフェクト GPU Score | 94.8 | 97.1 |

メモリ容量を増やすと、写真編集や動画編集で大きな素材を扱う場合に、若干の性能アップです。

MMORPGを長時間つけっぱなしにしたり、タルコフのようにメモリを大量に消費するゲームで、フレームレートの安定性が改善する効果も多少あります。

ただし、一般的なゲーミングPCにとってメモリ容量は32 GBで十分です。標準メモリ容量32 GBなら、わざわざリスクを冒して64 GBに増設するメリットはかなり限定的です。

M.2 SSDの増設【難易度:かんたん】

(クリックで画像拡大)

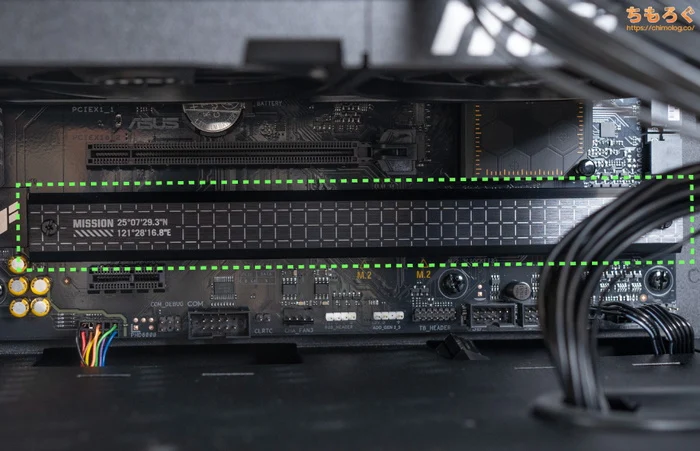

おそらく、メモリの交換よりはるかに需要がある「M.2 SSDの増設」を解説します。

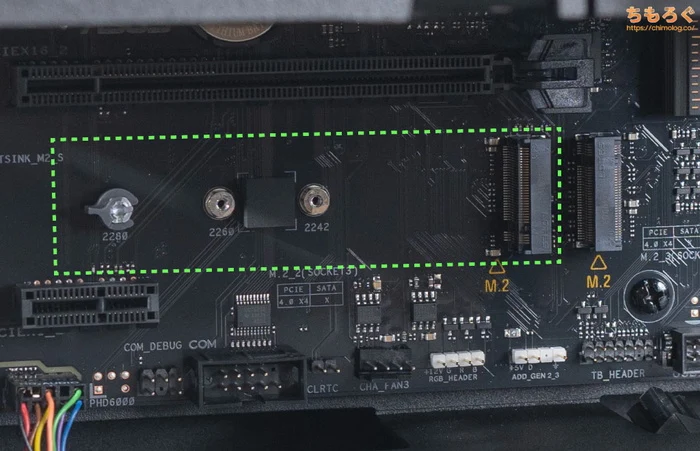

今回買ったG-GEAR(プレミアムミドルタワー)のM.2スロットは全部で3個あり、そのうち2個が空きスロットです。

空いているM.2スロットに新しいM.2 SSDを挿し込むだけだから、メモリの丸ごと交換作業よりずっとラクに終わります。

(クリックで画像拡大)

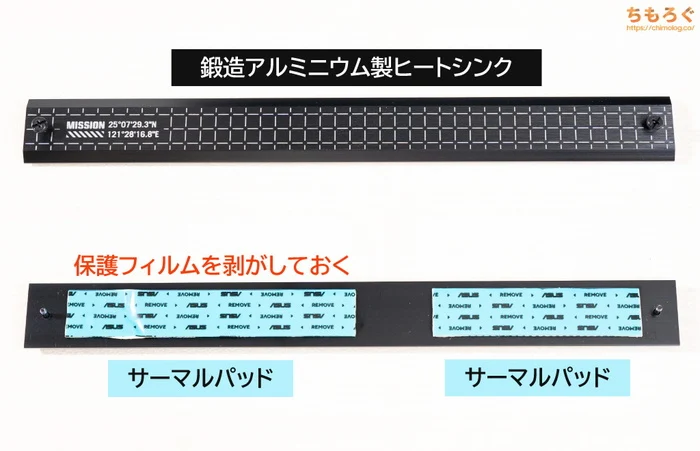

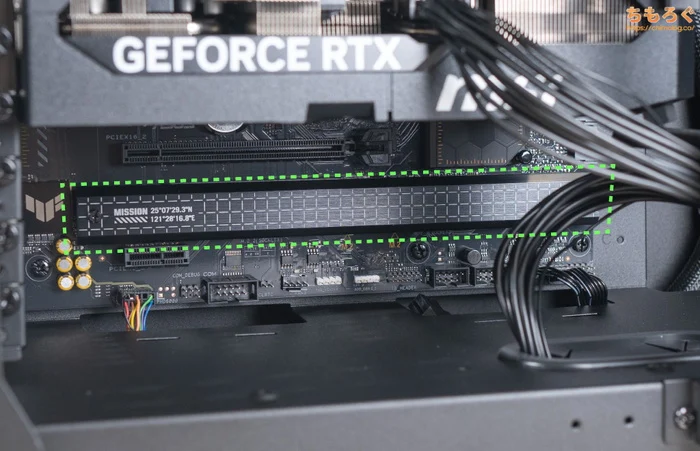

マザーボードに取り付けてある、横長の大きなヒートシンクを確認します。

一般的な安価なBTOパソコンはM.2スロットが剥き出しの状態ですが、G-GEAR(プレミアムミドルタワー)モデルには、放熱性に優れた大型ヒートシンクを標準搭載します。

(クリックで画像拡大)

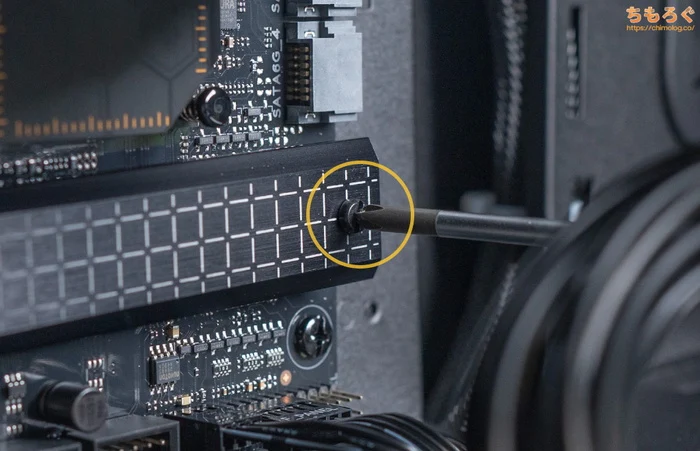

精密プラスドライバー(PH1)で、ヒートシンクの両端にある小ネジを外します。

ヒートシンクを取り外しました。

裏側に、M.2 SSDとヒートシンクを密着させる「サーマルパッド」が貼ってあります。保護フィルム(水色)を事前に剥がすのを忘れないように。

ヒートシンクを取り外したあと、M.2スロットが露出します。

(クリックで画像拡大)

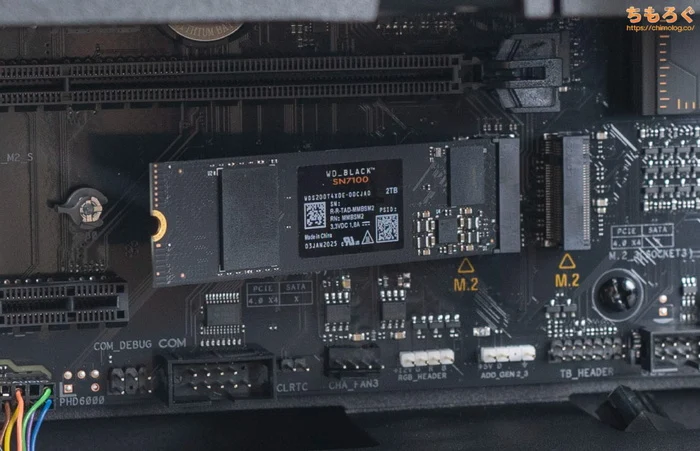

用意したM.2 SSDを、M.2スロットに斜めから挿し込みます。

必ず「斜め」を、具体的に言うと「30°」くらいをイメージしてください。真横(0~5°)から挿し込むと、一向に刺さらないです。

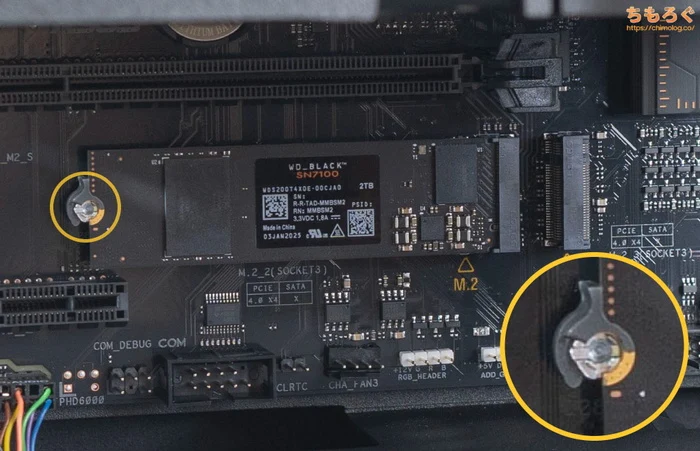

奥まで挿し込めたら、M.2 SSDを指で押し込み、ロックレバーを回して固定します。

ヒートシンクを元の位置に戻して、両端の小ネジを固定して完了です。

なお、ネジをガチガチに締め切らないよう注意してください。気持ち0.5~0.7回転くらい緩めるイメージがいいです。

完全に締め切ってしまうと、M.2ヒートシンクの圧力が強すぎてM.2 SSD本体が微妙に曲がってしまって、動作不良の原因になりかねないです。

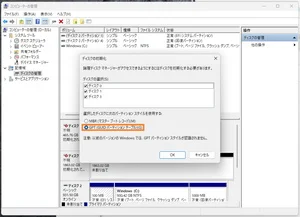

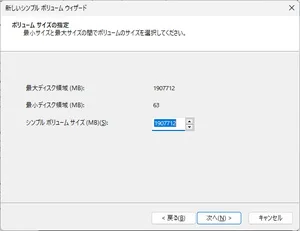

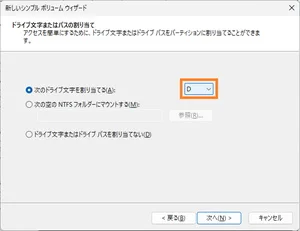

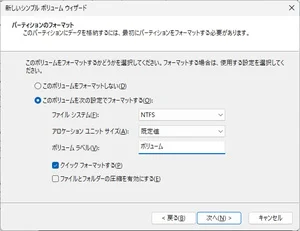

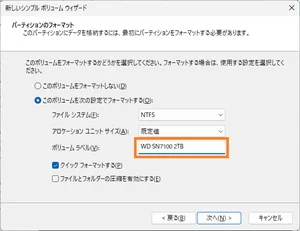

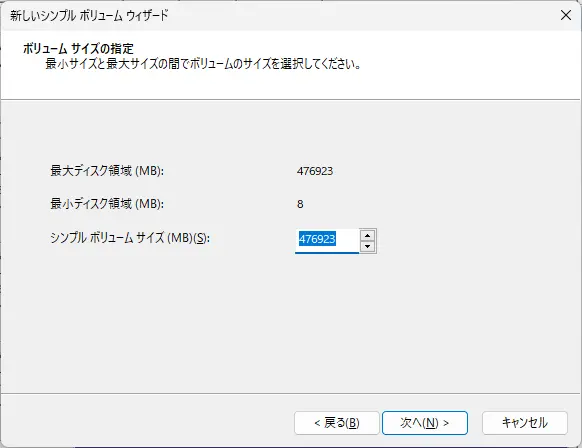

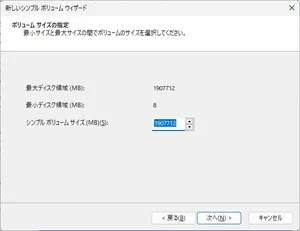

| 増設したSSDの初期設定 ※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

新品はまだ認識されない |  右クリック → 管理 |

「GPT」を選択 |  増設したSSDを選択 |

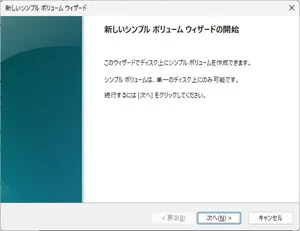

右クリック → 新しいシンプルボリューム |  次へ |

そのまま次へ |  こだわりなければ次へ |

クイックフォーマットでOK |  ラベルに任意の「名前」を設定 |

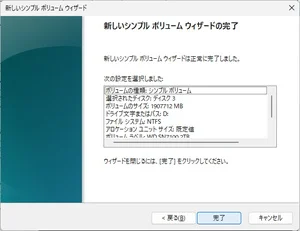

完了 |  新しいSSDが勝手に開きます |

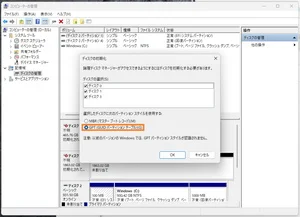

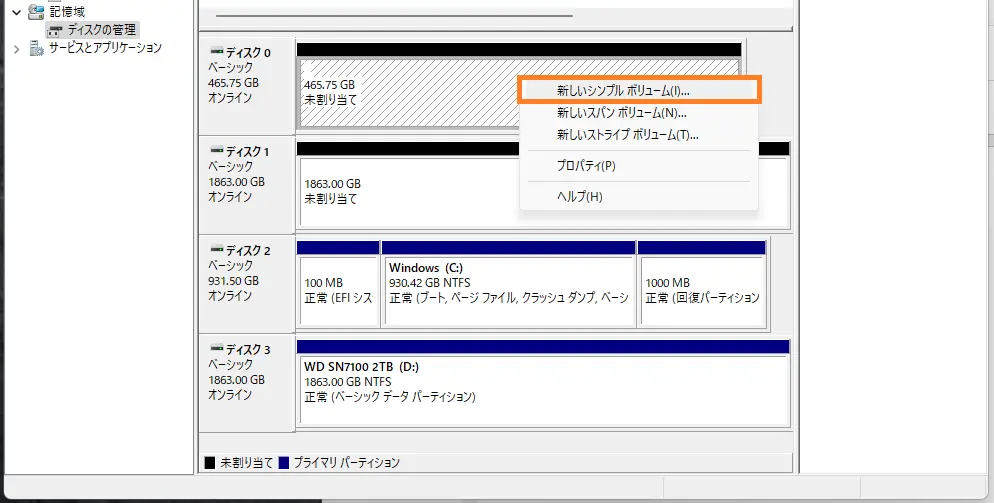

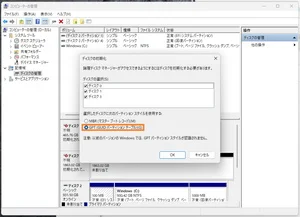

新品のM.2 SSDは、そのまま増設しただけではWindowsから認識されないです。上記のスクリーンショットを参考に、SSDの初期設定をします。

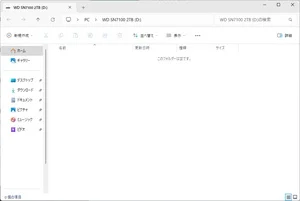

無事に新しいSSDが認識されました。

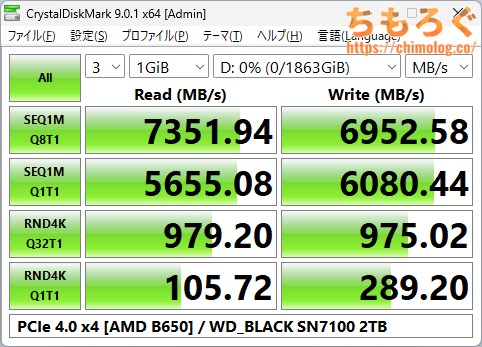

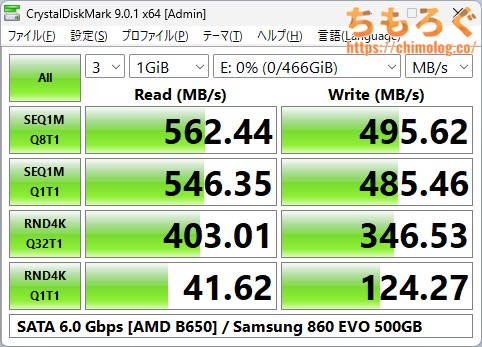

- CrystalDiskMark(SSDベンチマーク)

定番のSSDベンチマーク「CrystalDiskMark」で性能をテストした結果、シーケンシャル速度が約7350 MB/sに達し、ランダムアクセス速度がなんと100 MB/s超です。

さすが筆者イチオシSSD「WD_BLACK SN7100」の実力。まさに別格ですし、SN7100を標準搭載SSDに選んでいるツクモのパーツ担当者も彗眼そのもの。

SATA SSDの増設【難易度:かんたん】

(クリックで画像拡大)

今さら新品をわざわざ買ってくる人はほとんどいない・・・「SATA SSDの増設」を解説します。

SATA SSDの増設は2本のケーブルが必要です。そのうち「SATA電源ケーブル」はすでに搭載されていますが、「SATAケーブル」は1本も付属しません。

Amazonで売っている別売りのSATAケーブルを事前に用意しておきます。

(クリックで画像拡大)

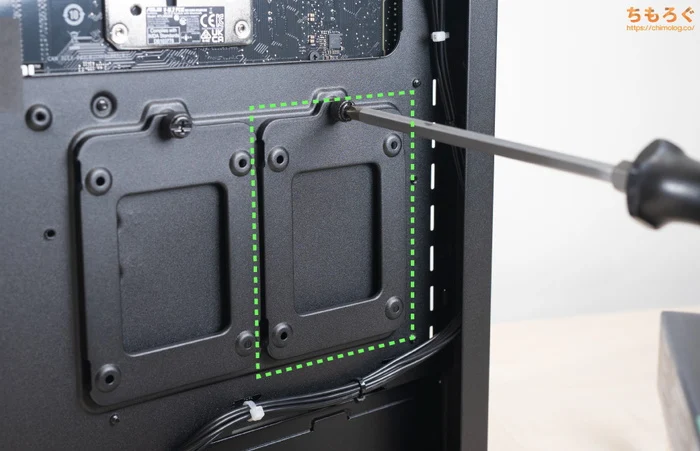

PCケース裏側にある「2.5インチトレイ」を1個外します。

(クリックで画像拡大)

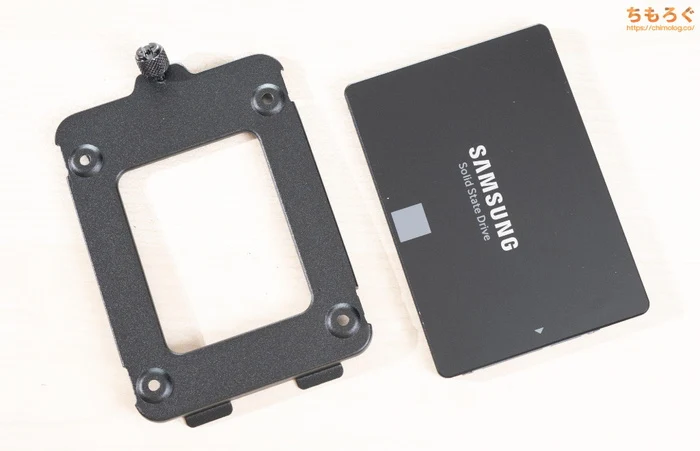

2.5インチトレイにSATA SSDを固定する、典型的な取り付けスタイルです。

G-GEARの付属品からネジセットを取り出し、中に入っている「2.5インチ固定用ネジ(8本)」を用意します。

2.5インチトレイにSATA SSDを合わせて、反対側から固定用ネジで固定します。

(クリックで画像拡大)

SATA SSDを固定したあと、2.5インチトレイを元の位置に戻します。

M.2 Amazonなどで買ってきた別売りのSATAケーブルを、SSD本体に挿し込みします。

なお、SATAコネクタは「L字型(左右非対称)」です。うまく挿し込めないときは、向きが反対になってないか要チェック。

挿し込んだSATAケーブルを、ケーブルホール(配線用の穴)を通して、PCケース内部に回し込みます。

(クリックで画像拡大)

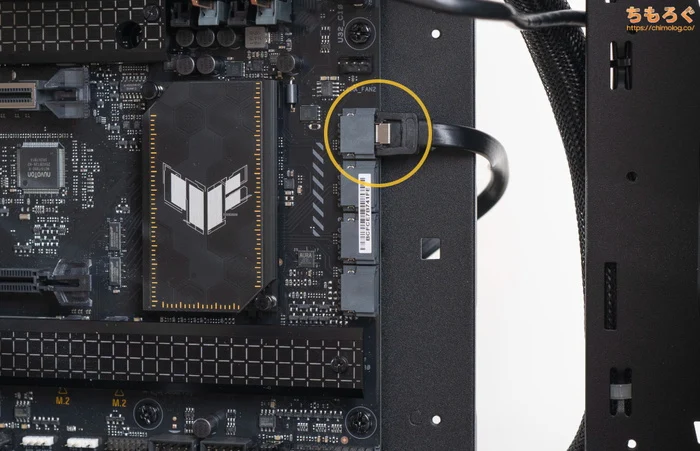

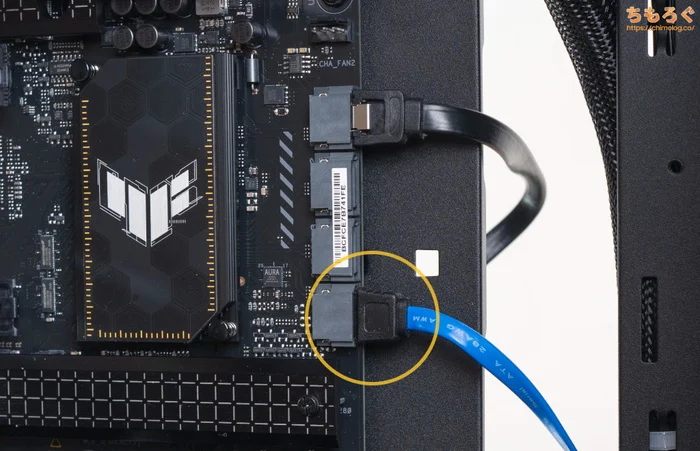

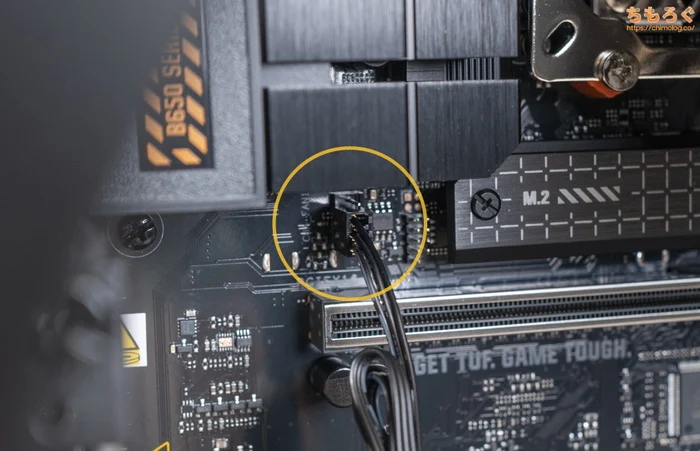

マザーボード上の空いているSATAポートに挿し込んで、取り付け完了です。

ケースの反対側に戻って、電源ユニットから伸びている大量のケーブルを漁ります。「L字型」のケーブルが見つかりました。

電源ユニットから引っ張ってきた「SATA電源ケーブル」を、正しい向きでSATA SSDに挿し込み、取り付け完了です。

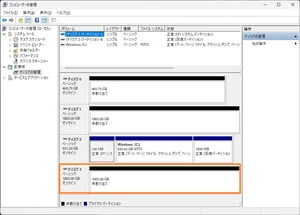

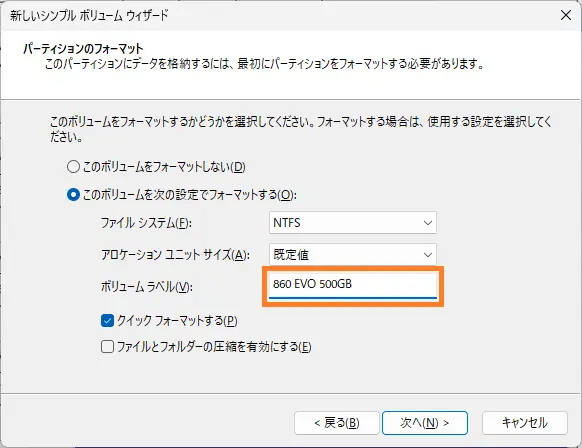

| 増設したSSDの初期設定 ※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

新品はまだ認識されない |  右クリック → 管理 |

「GPT」を選択 |  右クリック → 新しいシンプルボリューム |

次へ |  ラベルに任意の「名前」を設定 |

新しいSSDが勝手に開きます | |

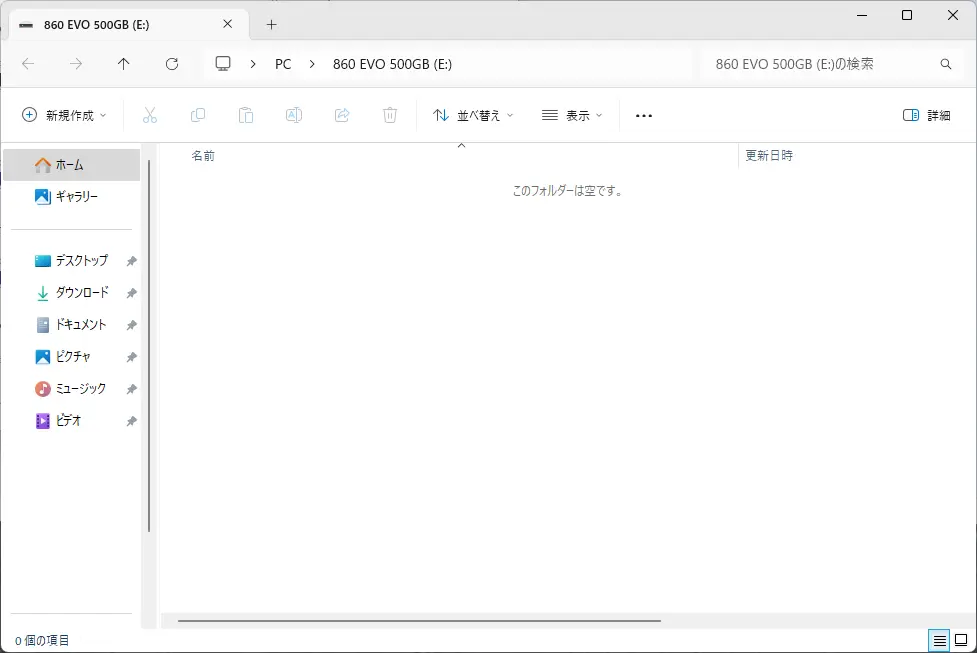

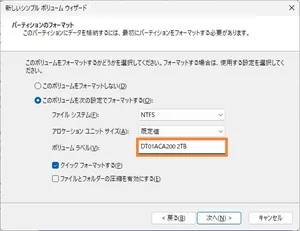

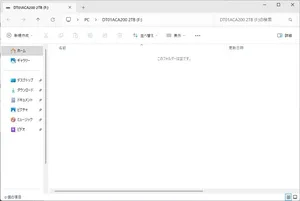

M.2 SSDと同じく、SATA SSDも増設しただけではWindowsから認識されません。ディスクの管理からクイックフォーマットが必要です。

無事に新しいSATA SSDが認識されました。

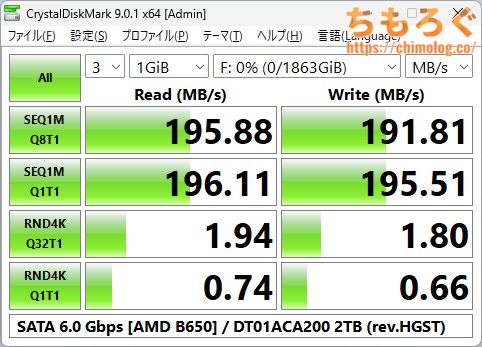

今回増設した「Samsung 860 EVO」は容量500 GBでも、先ほど紹介した「SN7100」の容量1 TBに相当する価格です。

容量単価が2倍近い法外な高さにもかかわらず、見ての通り絶望的に性能が悪いです。何度も言いますが、2025年時点でSATA SSDを新品で買うメリットはありません。

旧世代の遺物に近いレガシーシステムの延命が目的です。ツクモ「G-GEAR」に代表される最新鋭のシステムに、時代遅れのSATA SSDは不用品です。

SATA HDDの増設【難易度:かんたん】

(クリックで画像拡大)

個人向けSATA HDDの需要は年々減っていますが、ゲーム配信者にとってまだまだ重要なストレージです。

SSDより大幅に安い容量単価がメリット。2万円台で容量8000 GB(8 TB)、4万円台出せば容量24000 GB(24 TB)に手が届きます。

低コストで大量の容量を得られます。その代わり、SATA SSDすら下回る貧弱な性能がデメリット。

それほど性能を要求されない「倉庫」が主目的です。ゲーム内で撮影したスクリーンショットや、OBSで録画したゲーム録画を大量保存する用途に適しています。

SATA HDDの増設は2本のケーブルが必要です。そのうち「SATA電源ケーブル」はすでに搭載されていますが、「SATAケーブル」は1本も付属しません。

Amazonで売っている別売りのSATAケーブルを事前に用意しておきます。

(クリックで画像拡大)

PCケース底面にある「3.5インチトレイ」を指でつまんで引っ張り出します。

(クリックで画像拡大)

3.5インチトレイにSATA HDDをはめ込む感じで固定する、ツールレス(道具不要)な取り付けスタイルです。

3.5インチトレイの突起に合わせて、SATA HDDをすっぽりはめ込みます。突起部分がSATA HDD側面にあるネジ穴にうまくハマったら固定完了です。

SATA HDDを固定した3.5インチトレイを、元の位置に戻します。

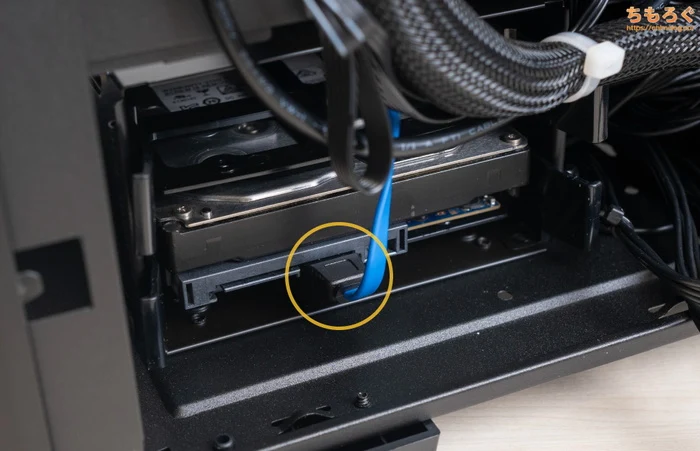

(クリックで画像拡大)

「ガシャッ」と3.5インチトレイがぴったり収まります。

Amazonなどで買ってきた別売りのSATAケーブルを、HDD本体に挿し込みします。

なお、SATAコネクタは「L字型(左右非対称)」です。うまく挿し込めないときは、向きが反対になってないか要チェック。

挿し込んだSATAケーブルを、ケーブルホール(配線用の穴)を通して、PCケース内部に回し込みます。

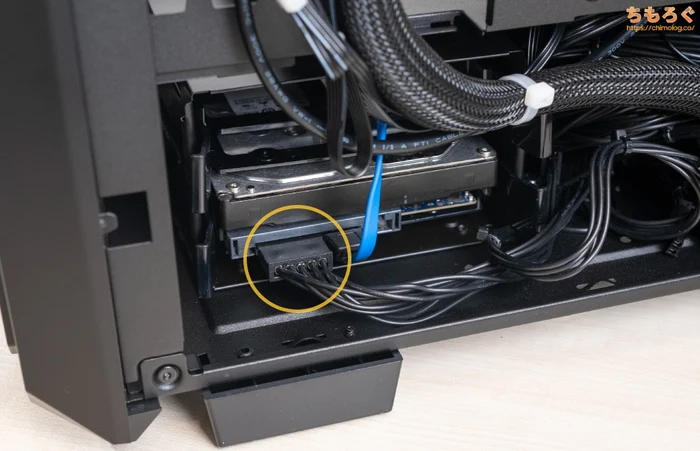

ケースの反対側に戻って、電源ユニットから伸びている大量のケーブルを漁ります。「L字型」のケーブルが見つかりました。

(クリックで画像拡大)

電源ユニットから引っ張ってきた「SATA電源ケーブル」を、正しい向きでSATA HDDに挿し込み、取り付け完了です。

| 増設したHDDの初期設定 ※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

新品はまだ認識されない |  右クリック → 管理 |

「GPT」を選択 |  右クリック → 新しいシンプルボリューム |

次へ |  ラベルに任意の「名前」を設定 |

新しいHDDが勝手に開きます | |

先に紹介したM.2 SSDやSATA HDDと同じく、SATA HDDも増設しただけでWindowsから認識されません。ディスクの管理からクイックフォーマットが必要です。

無事に新しいSATA HDDが認識されました。

ベンチマークでシーケンシャル速度が約200 MB/s程度、ランダム速度に至ってはわずか1 MB/sにすら届かないです。

体感で分かるほどレスポンスが劣悪です。データの保存と保管に適していて、ゲーム用に使えない性能です。

ケースファンの交換と増設【難易度:ふつう】

(クリックで画像拡大)

G-GEAR(プレミアムミドルタワー)の静音性はもっぱら平凡です。

静音性を悪化させる原因のひとつに、標準搭載のケースファンを挙げられます。最低回転数が約1000 rpm近くもあり、負荷が掛かっていない状態でも、そこそこ音がします。

(クリックで画像拡大)

微妙にうるさい標準搭載ケースファンを、定評のあるマトモなケースファンに交換します。

今回は120 mm規格に「ARCTIC P12 MAX」を1個、140 mm規格に「ARCTIC P14 MAX」を3個用意しました。合計およそ6000円の追加コストです。

(クリックで画像拡大)

マザーボード側のファン用コネクタがギリギリだったので、「ケースファン分岐コネクタ」も用意します。

最大3個のケースファンを、1本のコネクタに連結できる便利なアイテムです。

- ケースファン本体

- 固定用のネジ(全16本)

- ケースファン分岐コネクタ

必要なアイテムを箱から全部出しておきます。

標準搭載されている2個のケースファンを取り外します。

フロントパネルに1個、背面パネルに1個取り付け済みです。

(クリックで画像拡大)

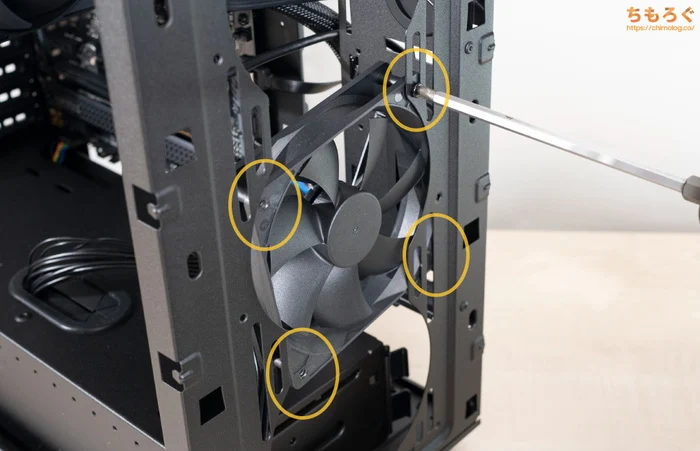

背面パネル側から外します。標準プラスドライバーを使って、4箇所のネジを外します。

プラスドライバーを回すとき、ネジ穴を押し込む力90%:ネジを回す力10%くらいの比率を意識してください。力付くで回すとネジ穴が潰れてしまいます。

ケースファンを取り外せましたが、マザーボードからケーブルが伸びていて取り外せないです。

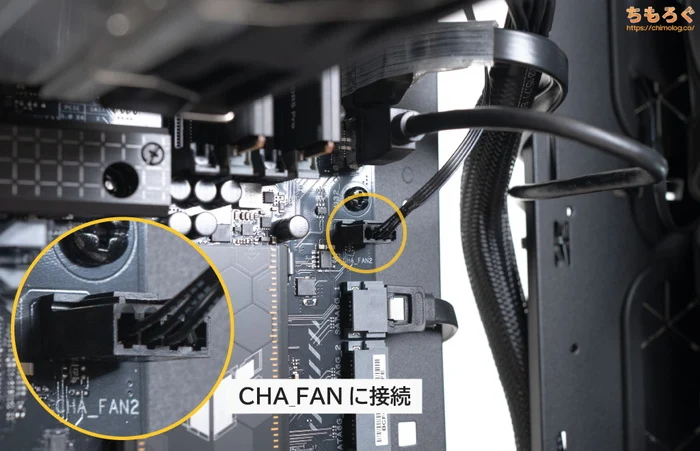

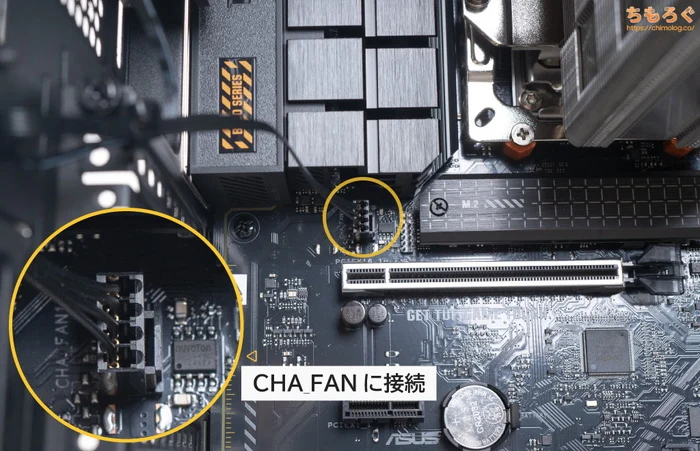

マザーボード上のケースファンコネクタ(CHA_FAN)に、ケーブルが刺さっています。コネクタを指でつまんで引き抜きます。

(クリックで画像拡大)

無事、ケースファンの摘出完了です。

フロントパネル側のケースファンも外します。

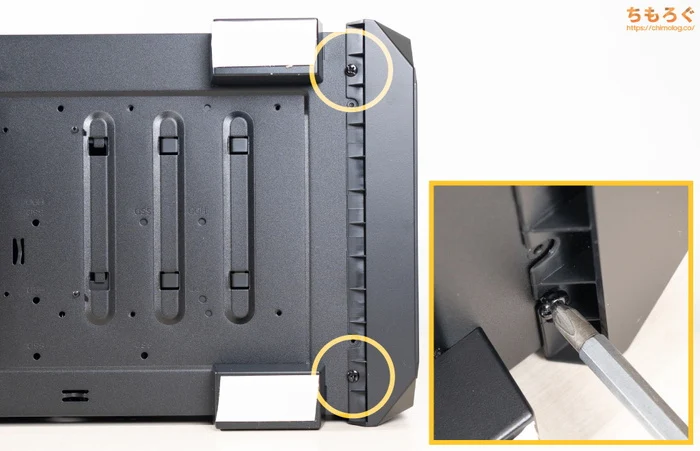

いったんPCケース本体を横倒しにして、底面にある2本のネジを外してください。

(クリックで画像拡大)

2本のネジを外したあと、フロントパネルを両手でつかみ、真下にずり下ろすイメージで引っ張るとかんたんに外れます。

マグネット式の防塵フィルターをいったん取り外します。

ようやくケースファンにアクセス可能に。

4本のネジを標準プラスドライバー(PH1)で取り外します。ネジを押し込む90%:ネジを回す10%の比率を忘れずに。

合計2個の標準ケースファンを無事に摘出できました。

140 mm規格のケースファン「ARCTIC P14 MAX」2個を、フロントパネルに増設します。

フロントパネルのネジ穴に合わせてケースファンを設置して、それぞれ4本のネジを使ってプラスドライバーで固定するだけです。

ファンコネクタを分岐コネクタに挿し込み連結します。

(クリックで画像拡大)

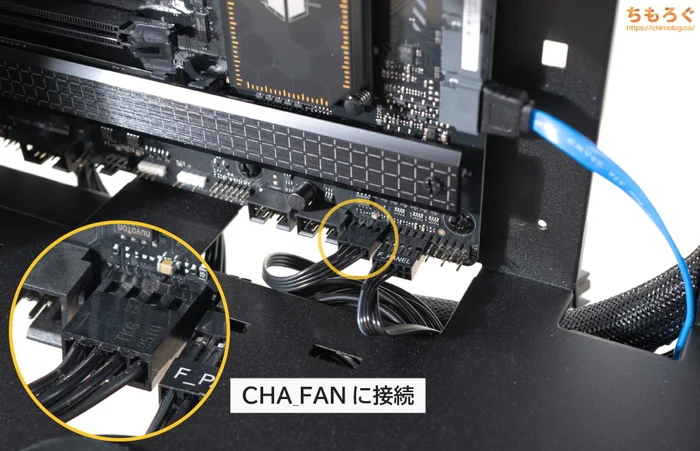

ケーブルホール(配線用の穴)を通して、連結した分岐コネクタをPCケース内部に回し込み、マザーボード上のファンコネクタ(CHA_FAN)に接続します。

140 mm規格のケースファン「ARCTIC P14 MAX」残り1個を、トップパネル後方に増設します。

またケーブルホール(配線用の穴)を通してコネクタをPCケース内部に回し込み、マザーボード上のファンコネクタ(CHA_FAN)に接続します。

最後に120 mm規格のケースファン「ARCTIC P12 MAX」残り1個を、リアパネルに増設します。

ケースファンからぶら下がっているコネクタを、マザーボード上のファンコネクタ(CHA_FAN)に接続します。

(クリックで画像拡大)

合計4個のケースファンに交換できました。

フロントパネル(前方)に外気を取り込む吸気ファンを2個、トップパネル(天面)とリアパネル(背面)に、熱気を吐き出す排気ファンを2個です。

標準搭載の2個から4個に増えた分、送風量が大幅に増えます。ファン1個あたりの回転数を減らしても、以前よりも多い送風量を維持でき、静音性を改善しつつ冷却性能を両立できるはず。

(クリックで画像拡大)

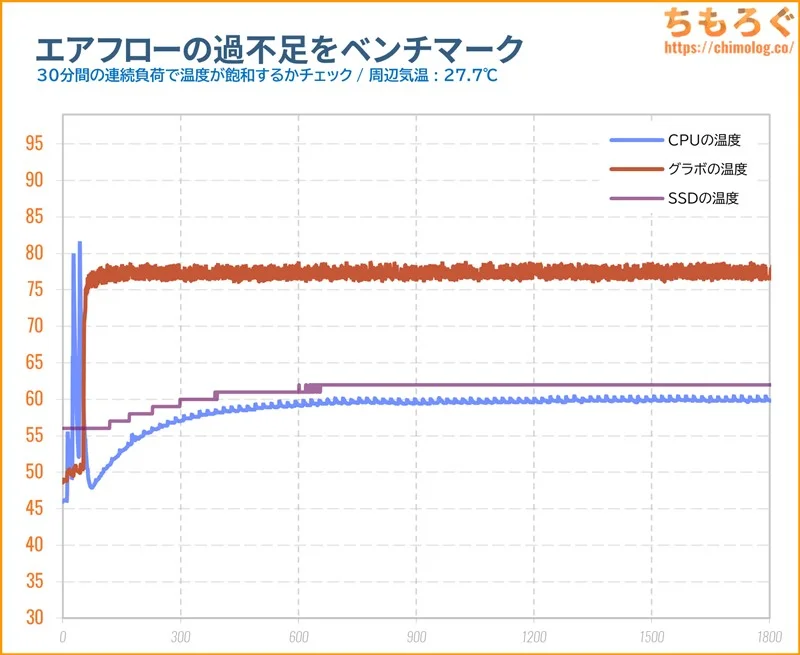

標準ケースファンのまま、30分間の連続負荷テストをした温度グラフです。

- CPU(9800X3D):約59~60℃

- グラボ(RTX 5070):約77~78℃

- SSD(SN7100 1TB):約61~62℃

もっとも温度が高いグラフィックボードが、約78℃で飽和しました。

(クリックで画像拡大)

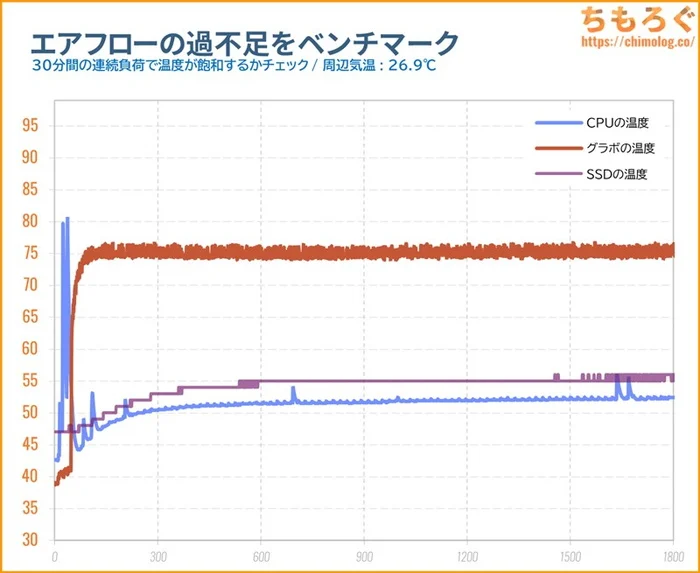

標準ケースファンから、合計4個のケースファン(ARCTIC MAXシリーズ)に交換した結果です。

- CPU(9800X3D):約52~53℃

- グラボ(RTX 5070):約74~75℃

- SSD(SN7100 1TB):約55~56℃

グラフィックボードが約75℃で飽和します。周辺気温が下がった分(0.8℃)を加味して、ざっくり2℃ほど冷却性能が改善されています。

CPUは約5~6℃も下がり、SSDも約5~6℃ほど冷えるように。

| 騒音値※ | 交換後 (ARCTICファン4個) | 標準 (標準ファン2個) |

|---|---|---|

| アイドル時 | 34.6 dB (評価:静か) | 35.6 dB (評価:やや静か) |

| ゲーミング時 (FF14:黄金のレガシー) | 40.0 dB (評価:普通) | 42.3 dB (評価:普通) |

| CPUベンチ (Cinebench R23) | 38.6 dB (評価:やや静か) | 38.0 dB (評価:やや静か) |

※パソコン本体から50 cm離れた位置に、デジタル騒音ロガー(マイク)を設置してタスクごとの騒音値(デジベル)を測定しました。暗騒音は31.0~31.2 dBです。

騒音値もやや改善しました。

アイドル時の動作音が体感できる程度に静かになり、ゲーム中の動作音も多少マシです。一方で、CPUベンチマーク時の騒音値がまったく改善されなかったです。

なお、アイドル時の騒音値はもっと静かにできると予想していました。32~33 dBを狙える予定でしたが、想定以上に電源ユニットの動作音が目立っていました。

さすがに電源ユニットの交換は、PC初心者にとって非常に苦難を伴うタスクになるため、あえて解説しないです。

グラフィックボードの交換【難易度:難しい】

(クリックで画像拡大)

最後に紹介する作業は「グラフィックボードの交換」です。

筆者のように年間100回以上もグラボを交換する一部オタクなら、さほど難しくもない作業内容ですが、・・・初めて挑戦する人からすれば相当に難しいです。

うっかりミスで故障の原因を作りかねないです。自信がないならスルー推奨、または標準メーカー保証が切れてから挑戦するといいでしょう。

(クリックで画像拡大)

グラフィックボードを支えている「VGAサポートステイ」を取り外します。

(クリックで画像拡大)

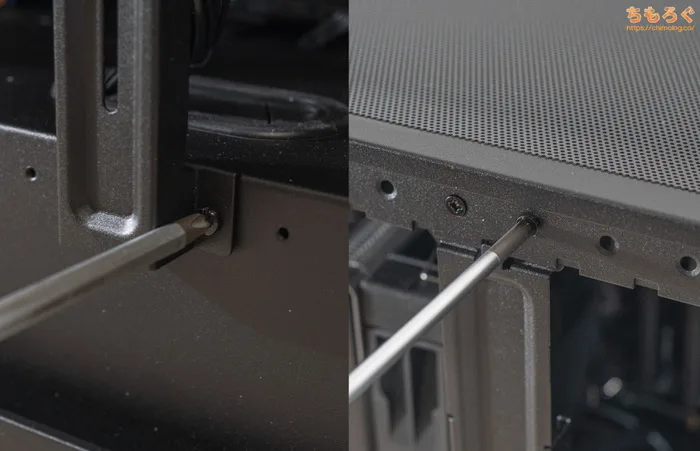

トップパネル側のネジは精密プラスドライバー(PH1)で、ボトムパネル側は標準プラスドライバー(PH2)で外せます。

無事にVGAサポートステイを取り外せました。

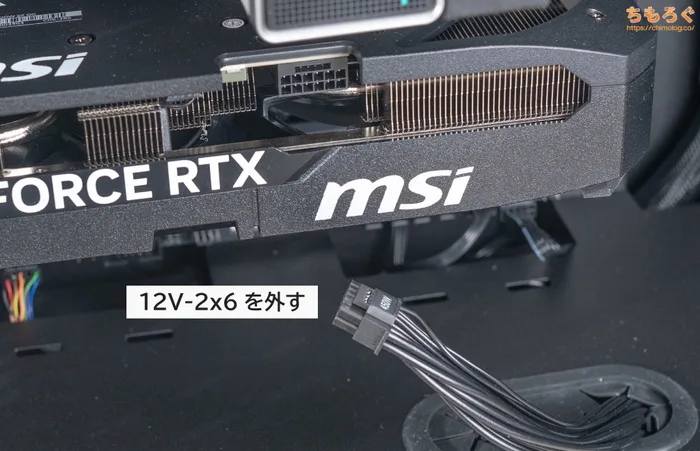

グラフィックボードに電力を供給する「12V-2×6」コネクタを引き抜きます。

強固なロック機構でガッチリ固定されているから、定規を使ってテコの原理でロックを押し込みながら、ケーブルをまっすぐ引き抜いてください。

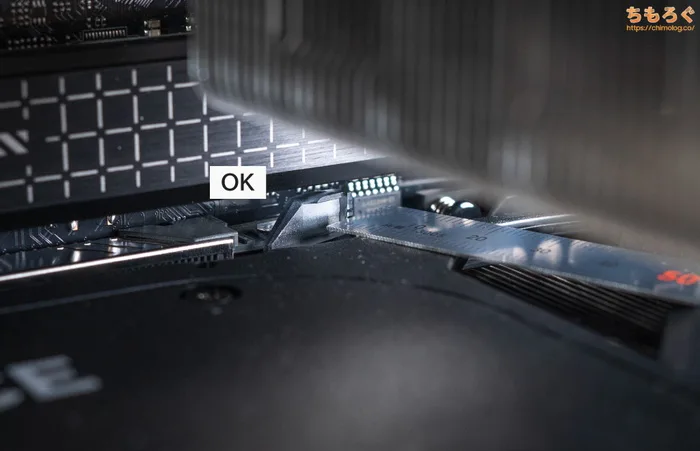

(クリックで画像拡大)

「スポッ」と12V-2×6コネクタを引き抜きました。

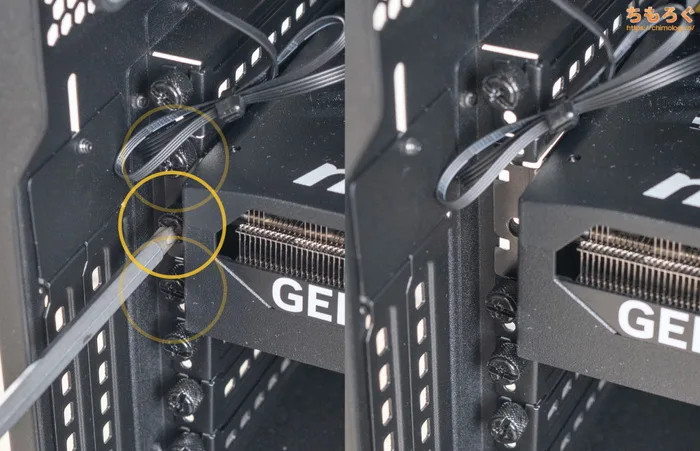

グラフィックボードをガッチリ固定している「PCIeブラケット」を、標準プラスドライバーで外します。

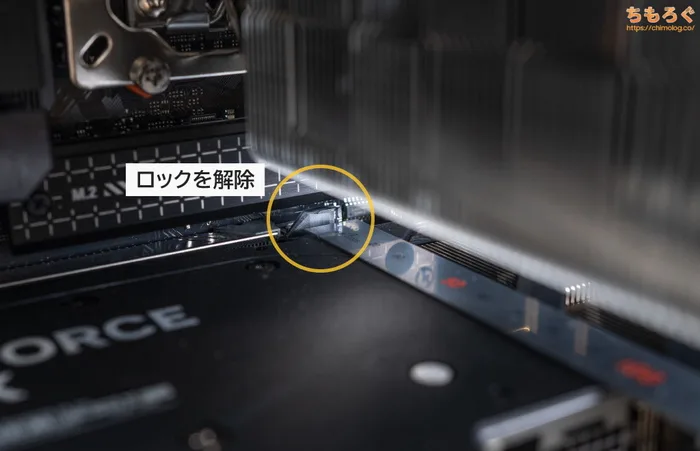

割り箸や定規(プラ製)を挿し込み、PCIeスロットのロックレバーを押し込みます。

(クリックで画像拡大)

ロックレバーを最後まで押し込み、グラフィックボード本体が少し浮き上がったら解除完了です。

両手でグラフィックボードの左右をつかみ、手前に引っ張って取り出します。

(クリックで画像拡大)

グラフィックボードを抜いたあと、PCIeブラケットをあらかじめ1本開けておきます。

新しく交換するグラフィックボードが3スロット占有モデルなので、PCIeブラケットを3本開けておかないと、物理的に取り付け不可能です。

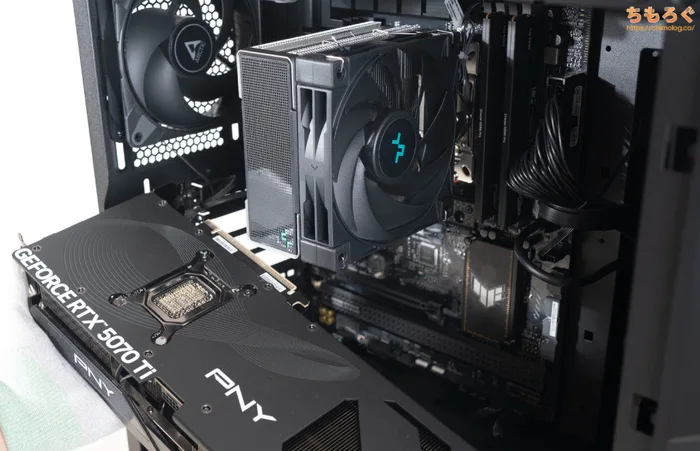

交換するグラフィックボードを用意します。

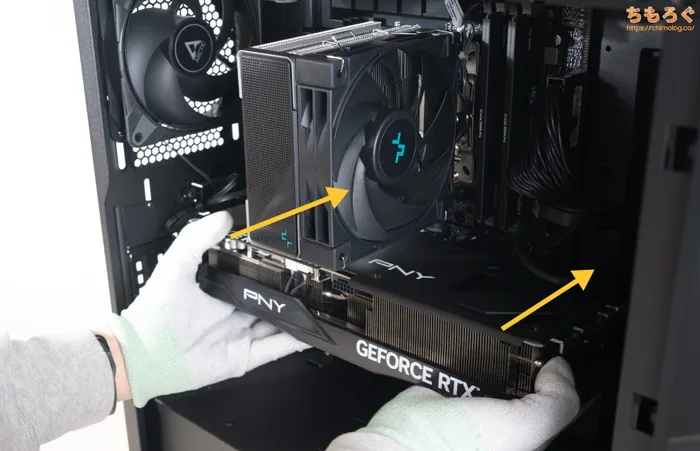

PCIeスロットに合わせて、両手でしっかりと挿し込みます。

PCIeスロットのロックレバーが「スコッ」と閉じたら完了です。

ロックレバーが閉じた状態なら、手を放してもグラフィックボードがその場にとどまります。

PCIeスロットのロックレバーを目視で確認します。きちんとレバーが手前に閉じていて、グラフィックボード本体も密着した状態です。

(クリックで画像拡大)

PCIeブラケットをネジで固定します。一番上のブラケットから順番に固定すると、位置がぴったり決まりやすくおすすめです。

補助電源コネクタ「12V-2×6」をグラフィックボード本体にしっかり挿し込みます。

絶対に中途半端な挿し方は厳禁です。12V-2×6を中途半端に挿し込むと、コネクタ内部の安全機構※が働いて、グラフィックボードに電力が供給されません。

一向に画面がつかないしパソコンが起動しない状態に陥るので、必ず奥まできっちり挿し込みましょう。

※ 12V-2×6のセーフティー設計:コネクタ内部の金属ピンが短く作られていて、挿し込みが甘いとピンに接触できず、電気を流せません。挿し込み不良による急激な劣化を防ぐために新設された安全設計です。

ようやく、グラフィックボード本体の交換が完了です。

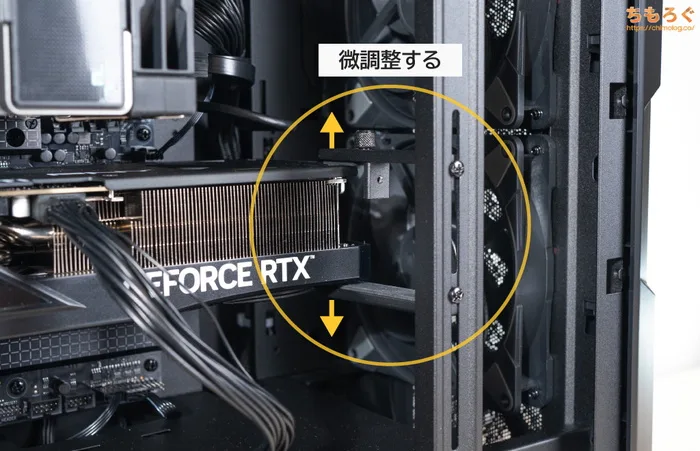

グラフィックボードを物理的に支える「VGAサポートステイ」を、グラフィックボードの一番端っこに合わせて固定します。

固定したら、VGAサポートステイの高さを微調整します。プラスドライバーでネジを少し緩めて、指で高さをいい感じに調整します。

(クリックで画像拡大)

目視でグラフィックボードの傾きをチェック。キレイに横一直線に調整※できたら、VGAサポートステイの高さ調整を確定(ネジで固定)します。

※筆者はシンワ測定株式会社の水平器をグラボのバックプレートに当てて、ほぼ水平かどうか確認しています。

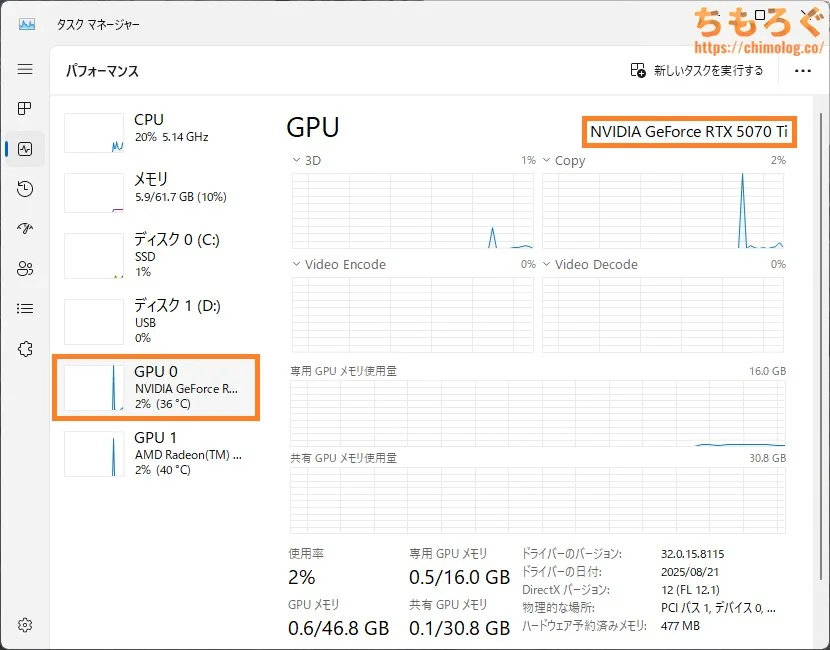

パソコンを起動すると、グラフィックボードが無事に認識されました。

インターネットに繋がっている環境であれば、おそらく自動的にGeForceドライバも適用されるはずです。

- GeForce Game Ready Driver 581.29

(https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/results/254395/)

一向にグラボが認識されない場合は、上記リンクからGeForceドライバをダウンロードして、手動でアップグレードします。

【参考】グラボの交換でどれくらい性能が変わる?

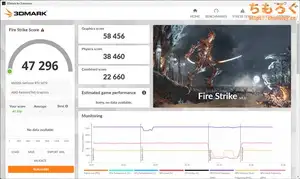

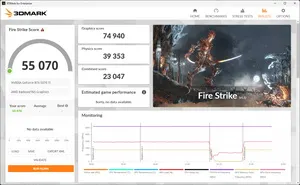

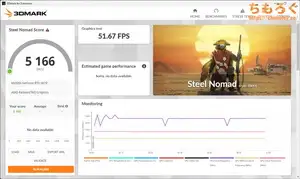

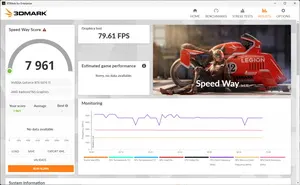

定番のグラボ用ベンチマーク「3DMark」で、どれくらい性能が伸びているかをざっくり比較します。

フルHD向けベンチマーク「Fire Strike」は、GPUスコアが約58000点から約75000点へ、およそ1.29倍の性能アップです。

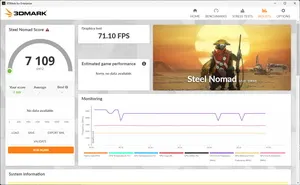

重量級ベンチマーク「Steel Nomad」は、GPUスコアが約5170点から約7110点へ、およそ1.37倍の性能アップです。

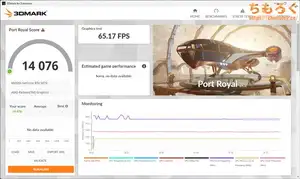

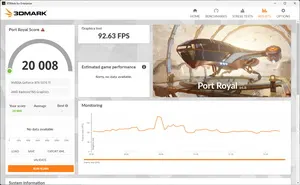

レイトレーシング向けベンチマーク「Port Royale」は、GPUスコアが約14000点から約20000点へ、なんと1.4倍超の性能アップを見せました。

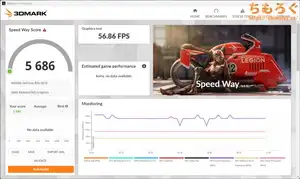

レイトレ対応WQHDベンチマーク「Speed Way」は、GPUスコアが約5690点から約7960点へ、およそ1.4倍の性能アップです。

RTX 5070からRTX 5070 Tiにアップグレードすると、レイトレ性能の伸びが目立っています。

「FF14:黄金のレガシー(WQHD最高画質)」は、平均160 fps台から、ほぼ200 fps前後まで伸びます。約1.25倍の性能アップです。

ちなみに、CPUがRyzen 7 9800X3Dだから効率よく伸ばせただけで、Ryzen 5 7500FやCore i5 14400Fなど安価なCPUだとこれほど伸びません。

その他のパーツ交換について

今回のガイド記事で、「ツクモG-GEAR(プレミアムミドルタワー)」モデルの基本的なパーツ増設・交換について、おおまかに解説できました。

難易度(リスク)の都合で解説しなかったですが、当然ながら電源ユニットの交換や、CPU水冷式クーラーの交換も可能です。

マザーボードの下の方を見ると、まだ使っていないPCIeスロットがあり、キャプチャボードやUSBポート増設カードも追加できます。

G-GEARの新しくなったPCケースは内部が広々としていて、全体的にセルフカスタマイズの難易度がやや優しい印象です。

あとからDDR5メモリを増量したり、M.2 SSD(NVMe SSD)を足したり、将来的に新世代のグラフィックボードへアップグレードしたり・・・長期的に使っていけるデザインです。

以上「ツクモ G-GEARのパーツ交換と増設を解説【写真多めマニュアル】」でした。

ツクモ「G-GEAR」を買ったレビュー

実際にゲーミングPCを使ってみた【レビュー】

おすすめゲーミングPCまとめ【解説】

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

前面パネルってドライバーレスで外せるから、前面ファン交換するときに枠外す必要ないですよ

めちゃくちゃ啓蒙

でも実際、BTOを軽く弄る段階踏まないと自作にはいけないよね

同じツクモのケースので完成品即納モデルを買ったら9060xtだからかステイはなかったな

CPUファンもCPU(7700)付属のAMD Wraith Prism だった、その分安かったけど

自作に関しては素人だからファン交換は保証切れてからでいいかな…?どっちも発熱低いモデルだし、電力-10%したら一時間ベンチマーク回した後でもCPUもGPUも80度切ってたし

将来DIYでGPU差し替えるユーザー向けに、GPUステイ不要な中~下級グラボ機種にもオプションでGPUステイを同梱してくれるサービスがあったらうれしいと思うのは私だけでしょうか?

わかる!

ステイ必要なのは主に配送の時だから

普段はAmazonに売ってる安いのか100均でミニチュア用の突っ張り棒とかなんなら割り箸でもなんでもいいよ

一般論として、PSUシュラウド内の、電源の前の、余ったコードが押し込められやすいあの空間に、HDD2台をほぼ密着で入れる構造、HDDの放熱的に大丈夫なのでしょうか?

フロントファンで風を当てようにもHDD2台だと風が通らないし、1台でも、後ろが電源ユニットで塞がれていて、風の抜け道がない。

問題になってるとは聞かないので普通の使い方なら問題ないのでは?

裏配線側は開いてるから前から風を送れば裏配線スペースに抜けそう。

自分は底面も開いてるDefine7compactで風を当てずにiron wolf一台を一年半使ってますけど異常なしです。

SATAの記憶媒体は、ゲーミングPCには全く不要だが、映像、音楽のデータを大量に保有しているマニアはまだ使わずにはおれないからね。

M2スロットが実質3つくらい使えるとして、普通は1、2TBのM2SSDを購入するだろうから、全部で5TBくらいの容量。これだと全然足りない。安ければ複数のM2の大容量は現実的だが、PCをもう一台作れる値段になる上、データを保存するのに最適かはいまいち不明だ。それに外付けするよりPC内部に機材入れた方が管理の場所は取らないしな。

ツクモ製BTOは製品概要がマザーボードから始まるのが信用高いわ

他の有名どころはチップセットのみ記載で時期によっては違うメーカーのが使われることもあるっぽい?

(自分が以前ドスパラで頼んだときは他のレビューと全く同じモデルでもマザボのメーカーが違ってた)

ただしツクモはパーツのアップグレードが妙に高いから、記事内でメモリだけ差し替えたみたいにパーツ別で買い足した方がお得なこともあるのよね

横方向にグリグリ

けっこうやっちゃってたかも

ツクモはこのモデルだとファンカスタマイズ金額が高いのがしんどい。もうちょっと手加減してもらえれば

まあ他のメーカーは大体光ってるんでカスタマイズすら許されないパーツなのですが

1月にここのブログみてツクモBTO買ったからこういう記事は助かります!