Zen4世代(TSMC 4nm製)のハイエンド向けモバイルCPU「Ryzen 7 8845HS」に、USB 40 Gbps(2個)とOculinkポートまで備えながら、なんと7万円台から買えてしまうコスパ特化型ミニPC「GMKtec K8 Plus」を実機レビューします。

シングルスレッド性能が高い大型Ryzenコアを8コア16スレッド搭載し、モバイルゲーム程度なら案外動く内蔵GPU「Radeon 780M」も入っています。

(公開:2025/5/6 | 更新:2025/5/6)

GMKtec K8 Plusの仕様とスペック

「GMKtec K8 Plus」は、CPUに「Ryzen 7 8845HS(8コア16スレッド)」を、内蔵GPUに「Radeon 780M(最大2.7 GHz)」を搭載します。

シングルスレッド性能に優れるZen4大型コアを8個も乗せたCPUで、一般的なオフィス用途をサクサクこなし、Clip StudioやPhotoshopなど画像処理ソフトもそこそこ余裕な性能です。

グラフィックス性能も内蔵の割にかなりパワフル。定番のモバイルゲームを並の画質で動かすくらいなら何とかなるゲーム性能です。

AI処理に特化した「NPU(XDNA2世代)」もこっそり内蔵します。しかし、処理性能がたった16 TOPSしか無いため、実質的に存在しないも同然です。

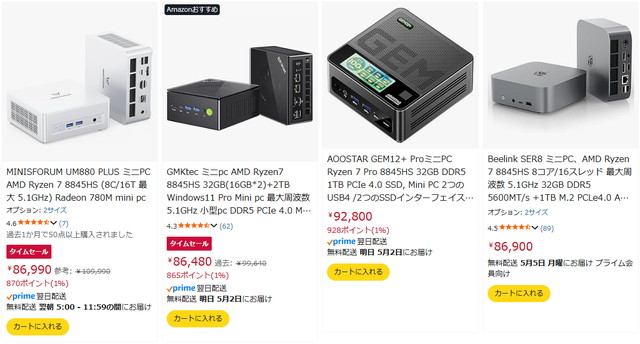

(8845HS搭載ミニPCでトップクラスに安い)

GMKtecに競合する他社のRyzen 7 8845HS搭載ミニPCも増えています。スペックと価格だけなら、他社も決して劣っておらず良い勝負です。

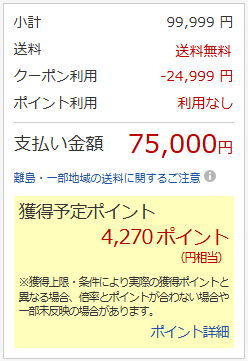

GMKtecは他社に対するさらなる優位性を得るために、Amazonより楽天市場に力を入れる方針を強めています。

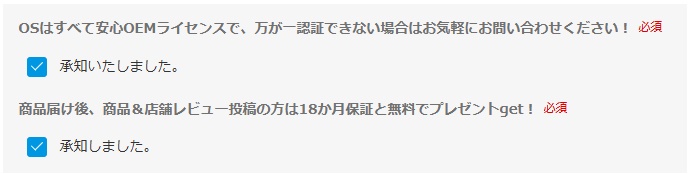

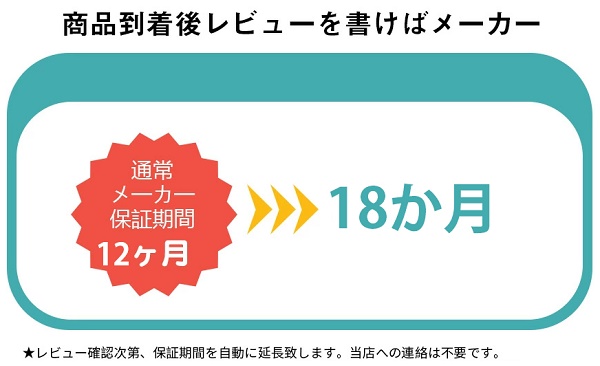

(楽天で購入時の注意事項が興味深い!)

楽天市場で購入してレビューを書き込むとメーカー保証が18ヶ月に伸びます。無償12ヶ月保証が一般的ですので、単純に1.5倍も長い保証です。

インストールされるOSライセンス種別を「OEM」と明記している点も珍しい対応です。・・・そもそもOEM版を使うのが当たり前といえばそうですが、格安なミニPC市場はちょっと事情が違います。

BeelinkやAOOSTARブランドは普通にボリューム版ライセンスを使っているから、GMKtecも同類と見なされるリスクがあります。

同類だと見られないように、あえてOEM版を強くアピールするメリットが強い、ミニPC市場に特有の事情です。

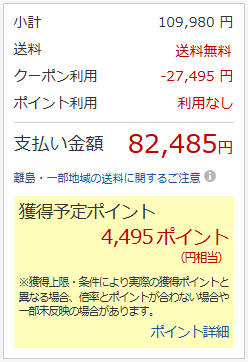

楽天市場のGMKtec公式ショップにて、25%割引クーポンとポイント還元(※筆者は最低7.3%)をあわせて実質7.1~7.5万円から購入できます。

GMKtec K8 Plusのデザインとパーツ構成

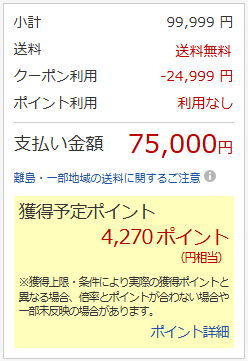

パッケージデザインと付属品

他のGMKtec製品とまったく同じ、ベージュホワイト色のシンプルなパッケージデザインを使い回します。

一貫して梱包デザインを流用して、少しでもコストカットするスタイルです。

パッケージの裏面に、販売元の社名(Shenzen GMK Technology Co. Ltd)や製品スペック(32+1TB)、技適番号まで記載されています。

3段重ねの梱包です。一番上にGMKtec K8 Plus本体がすっぽり収まっています。

説明書の入った封筒、付属品ボックス(2箱)です。

- 説明書

- 電源ケーブル

- ACアダプター

- HDMIケーブル

- VESA固定用ネジ

- VESA変換マウントキット

- 連絡先カード

必要十分な付属品です。

パソコン本体をVESAマウントに取り付けられる、変換キットとネジが付属します。

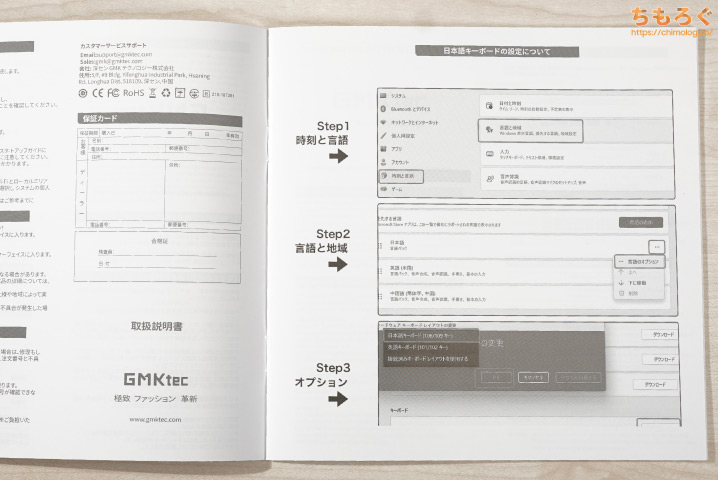

日本語翻訳された説明書です。フォント(字体)は日本語っぽく見える中華フォントでした。

メーカーサポートの連絡先や保証内容、キーボードを日本語レイアウトに切り替える手順について、親切に解説されています。

Wi-Fi 6モジュール搭載のパソコンに必要な技適マークは、本体の底面に記載されています。

総務省のデータベースに該当する技適番号の登録があり、名称「Shenzhen GMK Technology Co. Ltd」、機関名「MiCOM Labs」で技適を取得しているようです。

ちなみに今回の技適番号「210-187391」は、他のGMKteck製品でもまったく同じ番号が見つかっています。

以前レビューした「GMKtec NucBox G6」や「GMKtec EVO-X1」と同じ番号でした。

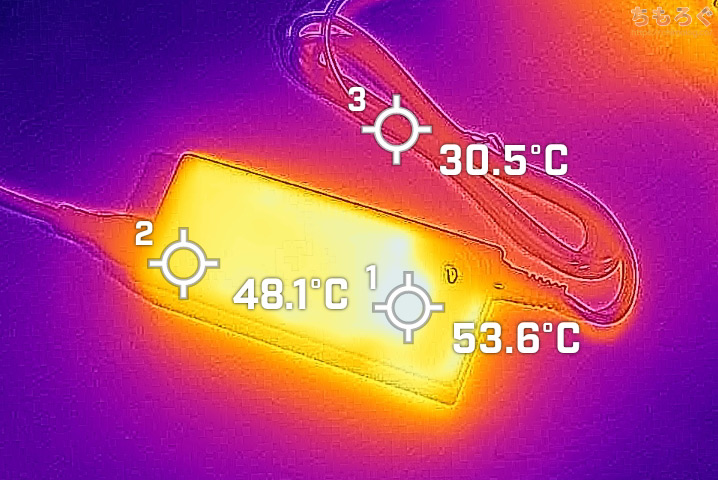

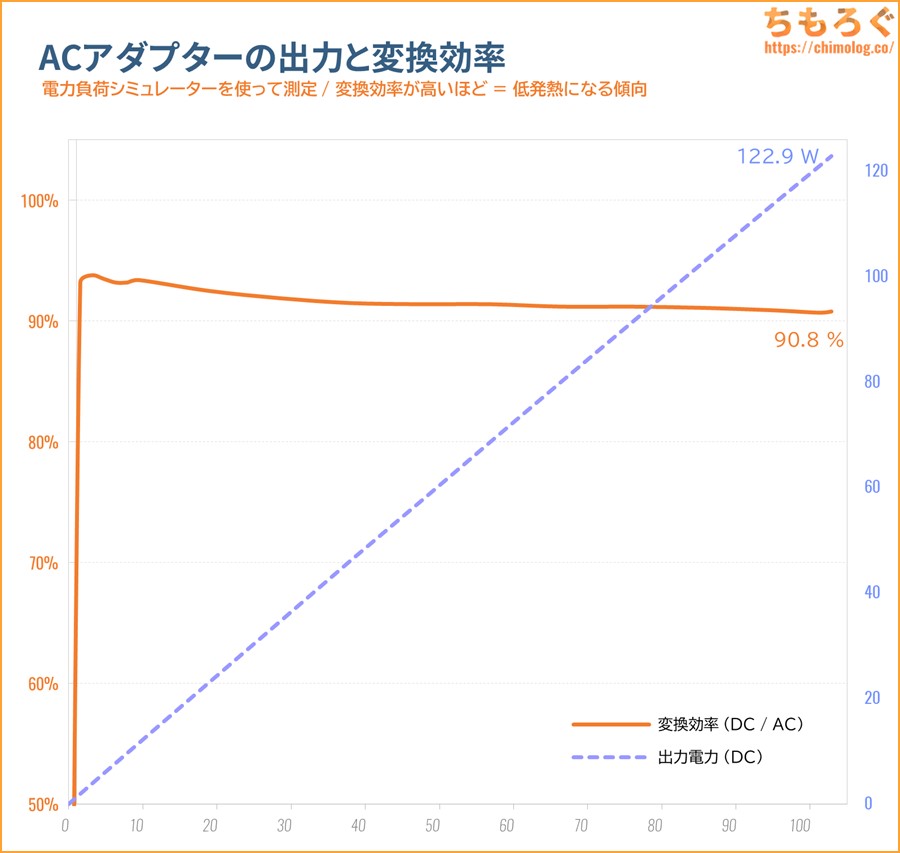

ACアダプターは最大120 W(19.0 V x 6.32 A)に対応。「株式会社神州」名義でPSE認証マーク取得済みです。

実際に負荷を掛けて、実測値で約123 W(6.50 A)まで動作確認が取れています。

保証書です。QRコードからURLを読み込んで、販売元に連絡できます。

【容量1リットル】手のひらサイズ設計

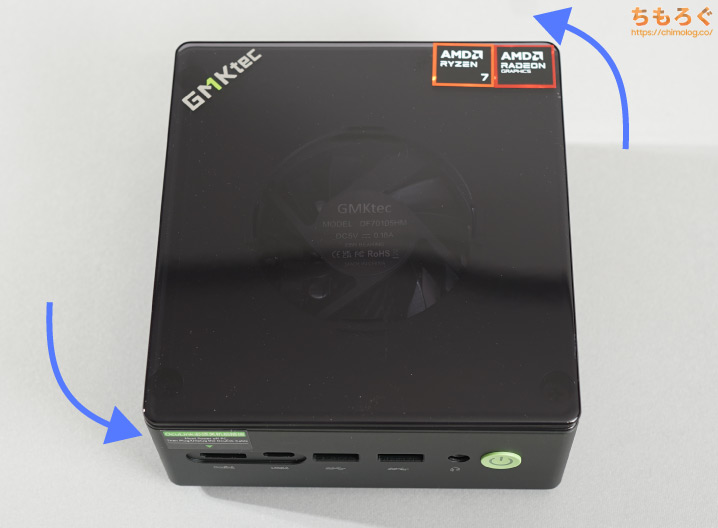

低価格を重視したコスパモデルだから、てっきりプラスチック筐体かと思えば、金属製フレームの頑丈な外周ボディです。

分厚い強化プラスチック製の天板パネルに、「GMKtec」ロゴが印刷されています。天板とケースのわずかな隙間から内部の熱を放出します。

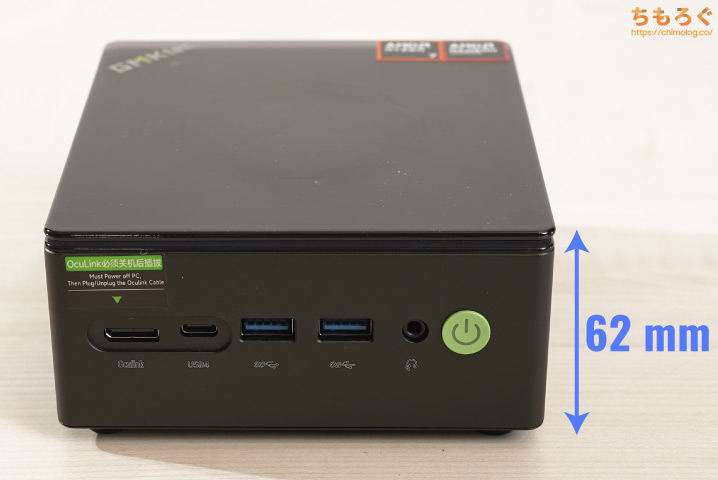

ライムグリーン色の電源ボタンも引きつづき続投です。

本体の高さは実測6.2 cm(底面のゴム足を含む)です。厚みがあるように見えますが、ゴム足と天板パネルの隙間を差し引くと54 mmしかない薄型です。

横幅は実測12.5 cm、奥行きが実測13.3 cmでした。筆者の実測で計算すると約1.03リットルと、非常にコンパクトです。

- ThinkCentre Tiny Gen2:約1.19リットル

- HP ProDesk 405 DM:約1.08リットル

- GMKtec K8 Plus:約1.03リットル(1028.5 ml)

- MINISFORUM UM780 XTX:約0.99リットル(991.2 ml)

- MINISFORUM UM760 Slim:約0.89リットル(893.9 ml)

- GMKtec NucBox M6:約0.85リットル(845.3 ml)

- GMKtec NucBox M5:約0.85リットル(845.3 ml)

- GMKtec EVO-X1:約0.82リットル(815.1 ml)

- AOOSTAR GEM10:約0.80リットル(800.7 ml)

- GEEKOM Mini IT13:約0.66リットル(655.2 ml)

- Beelink Mini S12 Pro:約0.47リットル(469.2 ml)

- GEEKOM AX8 Pro:約0.46リットル(458.4 ml)

他の1リットルクラスと同じく、GMKtec K8 Plusも「手のひらサイズ」に収まり、圧倒的な省スペース性を実現します。

本体重量が624 g、付属のACアダプターがケーブル込みで408 gでした。合計1032 gで家の中で自由に持ち運べます。ポータブルモニターと合わせれば外出先でも使えるでしょう。

(中身が透けて見える半透明のプラ製パネル)

(底面に滑り止め用のゴム足)

本体の底面に滑り止めとスペーサーを兼ねるゴム足が4本取り付け済み。

2つあるネジ穴はVESAマウントに変換して固定するときに使います。

フロントパネルとリアパネル(背面)はインターフェイスで敷き詰められ、サイドパネル(左右)に排気用スリット、ボトムパネル(底面)に吸気用スリットが設けられています。

底面から冷気を吸い上げて冷却システムを通過させたあと、側面と天板から吐き出す一方通行のシンプルなエアフローが確保されるシンプル設計です。

そのままデスクに横置きで設置すると煙突効果で通気性が良いし、VESA変換マウントなどで本体を縦置きにしても、煙突効果でいい感じに熱気が抜けていくデザインです。

15.6インチのノートパソコンやマンガ本と並べてみた写真です。GMKtec K8 Plus(容量1リットル)の小ささがよく分かります。

27インチのゲーミングモニターと並べてみた。

GMKtec K8 Plus本体のフットプリント(占有面積)はごくわずか、マウスを握った右手とほぼ同じ小ささです。

充実のインターフェイス仕様

- Oculink(PCIe 4.0 x4)

- USB 40 Gbps(Type-C)

DP Alt Mode / USB PD対応 - USB 10 Gbps

- USB 10 Gbps

- ヘッドホン端子(3.5 mm)

- 電源ボタン

フロント(前面)パネルにUSBポートが3つあります。内1つが最大40 GbpsやDP Alt Mode対応の「USB 40 Gbps」ポートです。

外付けグラフィックボード(eGPU)を増設できる「Oculink」ポートはPCIe 4.0 x4規格に対応します。

- USB 2.0(2個)

- Display Port 1.4

最大4K(3840×2160 / 160 Hz) - HDMI 2.1

最大4K(3840×2160 / 160 Hz) - LANポート(2.5G LAN)

- LANポート(2.5G LAN)

- USB 40 Gbps(Type-C)

DP Alt Mode / USB PD対応 - ACアダプターポート

リア(裏側)パネルの内容もそこそこ充実しています。

裏側にも「USB 40 Gbps」ポートがあり、前面と同じく最大40 GbpsやDP Alt Modeに対応し、他のポートと合わせて最大4画面のマルチディスプレイ出力が可能です。

その代わりUSB 5 / 10 Gbpsポートが減らされ、昔ながらのUSB 2.0ポートが2個付いているのみ。ただし、USB 2.0ポートはオーディオインターフェイスや無線キーボードと相性がいいです。

個人的にUSB 5 / 10 Gbpsポートをたくさん付けるより、USB 2.0が1~2個付いていた方が助かっています。

では、各インターフェイスが仕様どおりに機能するかどうか、実機で検証します。

| 映像出力ポート ※クリックで画像拡大 | |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

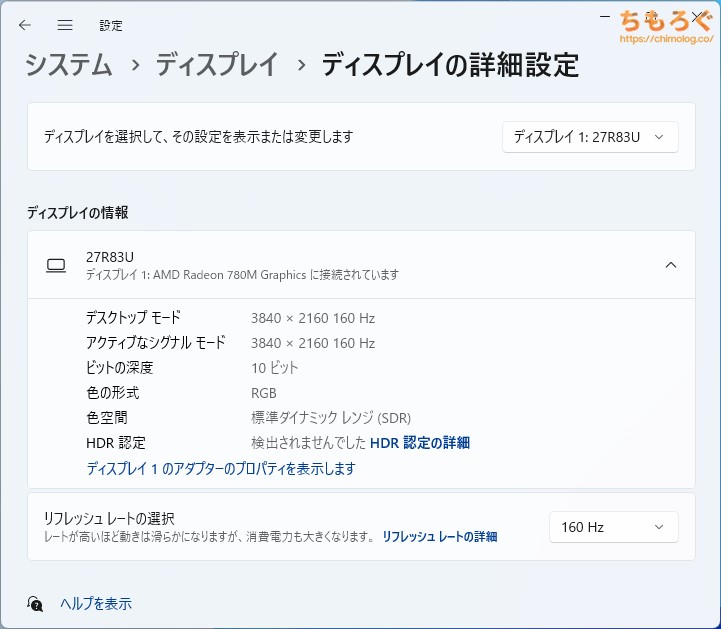

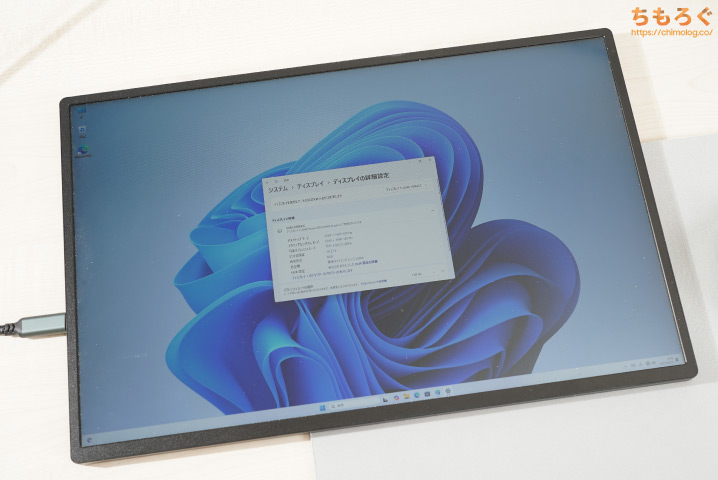

最大4K 160 Hz対応のゲーミングモニター(TCL 27R83U)につないで動作チェック。

Display Port 1.4で4K 160 Hz(10 bit)まで、HDMI 2.1で4K 160 Hz(10 bit)まで出力できます。USB Type-C(DP Alt Mode)は4K 160 Hz(8 bit / YCbCr422)に制限されます。

なお、4K 160 Hz(10 bit)を2台同時に接続しても問題なく映像を表示できます。

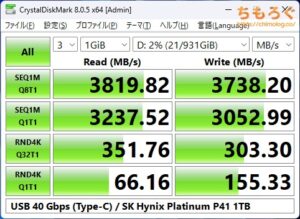

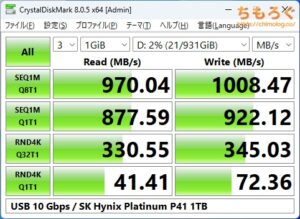

USB 40 Gbps対応のエンクロージャー(中身:SK Hynix Platinum P41 1TB)を使って、USBポートのデータ転送速度を実測します。

USB 40 Gbps(Type-C)ポートは約3800 MB/s前後、USB 10 Gbpsポートにて約1000 MB/s前後の転送速度を確認できました。

ただし、使用するUSBエンクロージャーによっては、Windows側で書き込みキャッシュを有効化しないとランダムアクセス性能(RND4K Q1T1)がまったく出ない場合があります。

メーカー仕様表で特にアピールされてないですが、USB Type-Cポートで最大15 W(5.0 V x 3.0 A)のUSB給電(USB Power Delivery規格)に対応します。

Type-C給電に対応するモバイルモニターを、Type-Cケーブル1本だけで外部ディスプレイ化できて便利です。

LANポートは2.5G LAN(Intel製I226-Vチップ)を搭載。

10G光回線に接続して、IPA CyberLab 400Gでテストするとダウンロードで約2370 Mbps、アップロードで約2400 Mbpsもの爆速インターネットです。

Wi-Fi(無線LAN)はIntel製AX200チップ搭載で、最大2402 Mbps対応。

Wi-Fi 7対応ルーターに2402 Mbps(5 GHz帯)でリンクアップでき、ダウンロードで約1842 Mbps、アップロードで約1795 Mbpsを叩き出し、一般的な有線LANポート(1G)をはるかに超える通信速度です。

強力なダウンロードサーバー(Steamやhuggingfaceなど)が相手なら、なんと100~120 MB/s前後のダウンロード速度を実際に出せています。

ELECOM製の格安Wi-Fi 7ルーターで、有線と無線(Wi-Fi)どちらも検証しています。

「Oculink」ポートの動作チェック

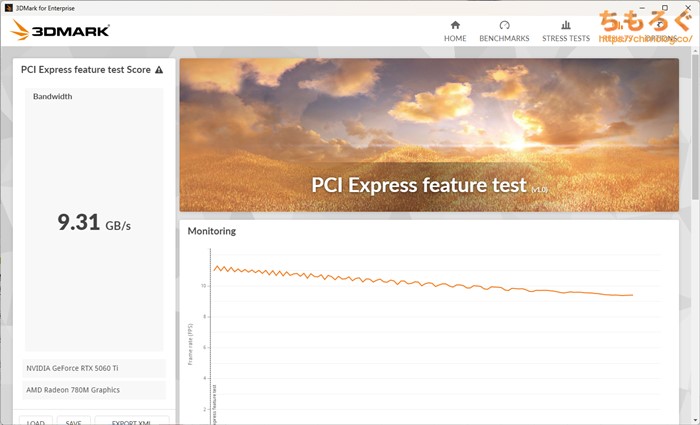

こちらのガイド記事を参考に、eGPU化キット「MINISFORUM DEG1」とグラフィックボード「RTX 5060 Ti 16GB」を、GMKtec K8 PlusのOculinkポートに接続します。

- 平均9.31 GB/s(理論値:8.0 GB/s)

「3DMark PCI Express Feature Test」より、Oculink接続時のPCIeリンク速度(帯域幅)は約9.31 GB/sでした。

バスインターフェースから計算できる理論値はPCIe 4.0 x4(= 8.0 GT/s)ですが、なぜか実効レートで理論値を超えてしまっています。

RTX 5060 Tiに搭載された大容量L2キャッシュに、ベンチマークのデータが一部だけキャッシュヒットしている可能性がありそう?

基本的なGPUベンチマークの結果まとめです。

内蔵グラフィックス(iGPU)と比較して約5~6倍もの圧倒的な性能差を叩き出し、ノートパソコン向けのRTX 4050 Laptopすらあっさり超えられる性能です。

| LLMベンチマークの結果※クリックで画像拡大 | ||

|---|---|---|

| DeepSeek-R1-Distill-Qwen 7B Q4_K_M.gguf |  | |

| 回答速度 | 66.61 t/s | |

| DeepSeek-R1-Distill-Qwen 14B Q4_K_M.gguf |  | |

| 回答速度 | 35.14 t/s | |

| DeepSeek-R1-Distill-Qwen 32B Q4_K_M.gguf | 読み込み不可 | |

| 回答速度 | 0 t/s | |

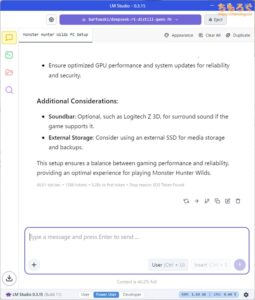

LM Studioを使って、言語生成モデル(LLM)の回答スピードを測定しました。

VRAM容量16 GBに入り切る「7B」と「14B」モデルにて、内蔵グラフィックス(iGPU)と比較して約6倍の回答スピードを出せています。

金属製フレームをふんだんに使った高級感あるeGPU化キットです。Oculinkケーブルが1本付属します。

Blackwell世代のGPU「RTX 5060 Ti」に、GDDR7規格の超高速VRAM(448 GB/s)をたっぷり容量16 GBも搭載した、そこそこ汎用性に優れつつ価格も高すぎない良い塩梅のグラフィックボードです。

ミニPCと同じくらい小型でコンパクトな筐体を実現できるSFX規格の電源ユニット。小さいのに容量750 Wもあり、RTX 5060 Tiと組み合わせても十分に静かな動作音でした。

電源ユニットの付属ACケーブルが太くて取り回しが悪かったから、細い線形の互換品を使っています。許容電流7Aで最大700 Wまで安全に流せます。

GMKtec K8 Plusの分解とパーツ増設

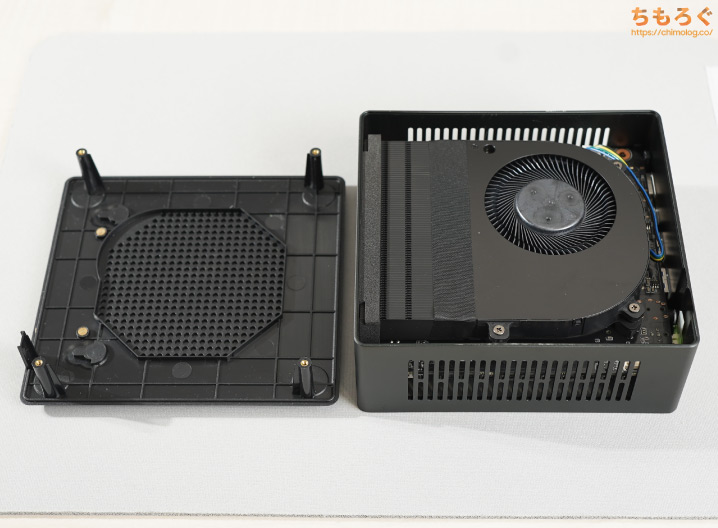

ケースの開封

少し先端が細めな「PH1」規格のプラスドライバーを用意します。

GMKtec K8 Plusの開封はそれほど難しくないです。天板パネルを反時計回り(左)に回転させます。

天板パネルを回転させると、かんたんに取り外せます。

4箇所すべての小ネジをプラスドライバーで外します。

ネジを押し込む力が90%:ネジを回す力は10%の比率がコツです。ネジを回す方向に力を入れすぎると、ネジ山が舐めて(潰れて)しまうので注意。

天板パネル(内フタ)を取り外しました。

勢いよく天板パネル(内フタ)を剥がして、うっかりファンコネクタを切断しないように注意してください。

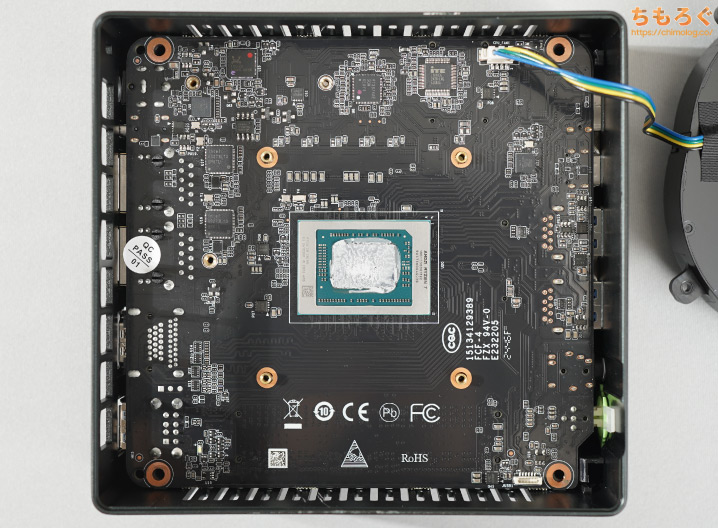

搭載パーツを目視でチェック

天板パネルに搭載されている、70 mm径(厚み10.5 mm)の排気用ケースファンです。

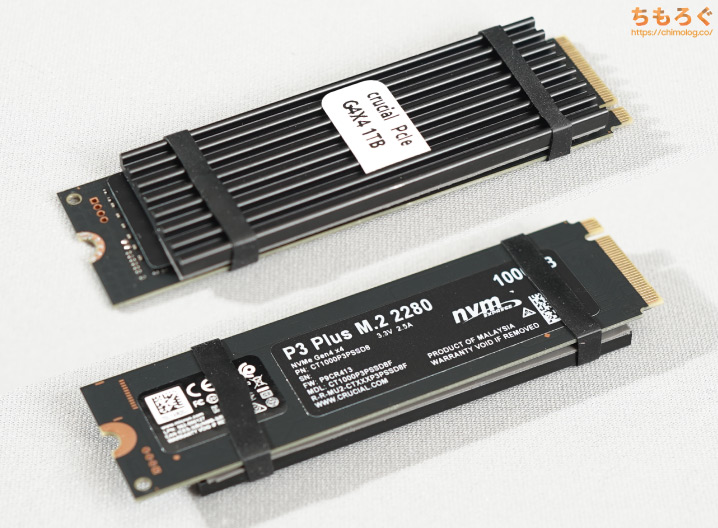

GMKtec K8 Plus(32 GB + 1 TBモデル)の標準搭載パーツです。M.2 SSDから順番に目視で見ていきます。

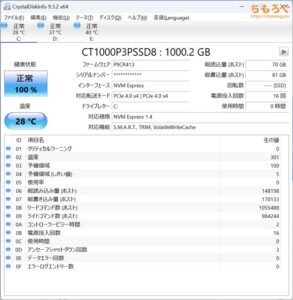

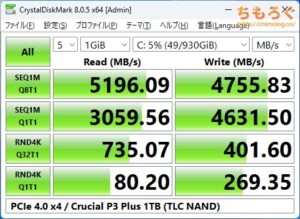

標準搭載のNVMe SSDは「Crucial P3 Plus(TLC NAND)」でした。

Crucial P3には、書き込み性能が遅くなるQLC NAND版と、全体的に高性能なTLC NAND版の2種類あります。

GMKtec K8 Plusはきちんと「TLC NAND」版が搭載されていて良かったです。

PCIe 4.0 x4対応のそこそこ高性能なNVMe SSDです。

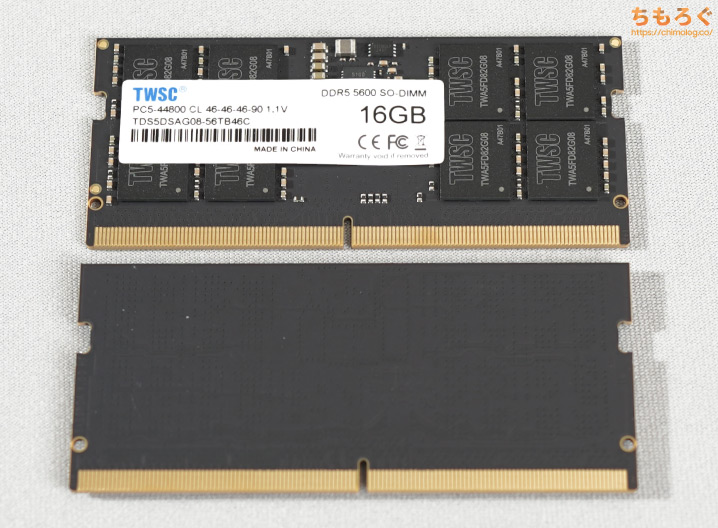

GMKtec K8 Plusのメモリは、SODIMM規格の「DDR5-5600」メモリです。

Crucialブランドで有名なMicron製のDRAMチップに、TWSC(Shenzhen Techwinsemi Technology Twsc)ブランドの刻印とシールが貼られています。

Wi-Fiチップは「Intel AX200」でした。最大2.4 Gbpsのネットワーク速度と、Bluetooth 5.2に対応します。

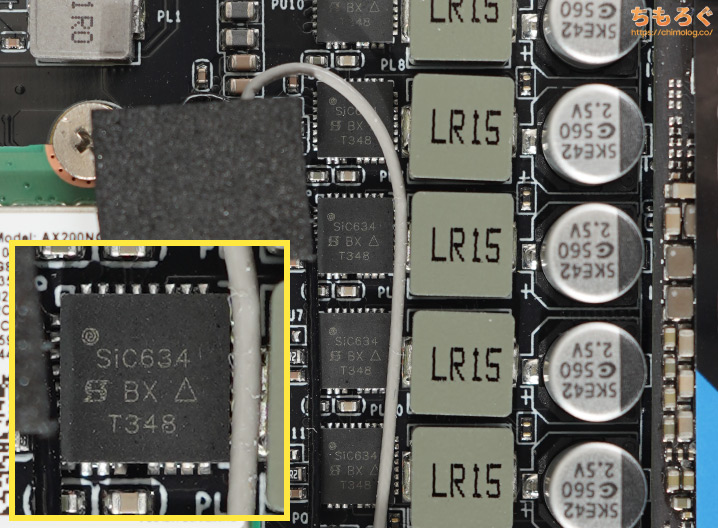

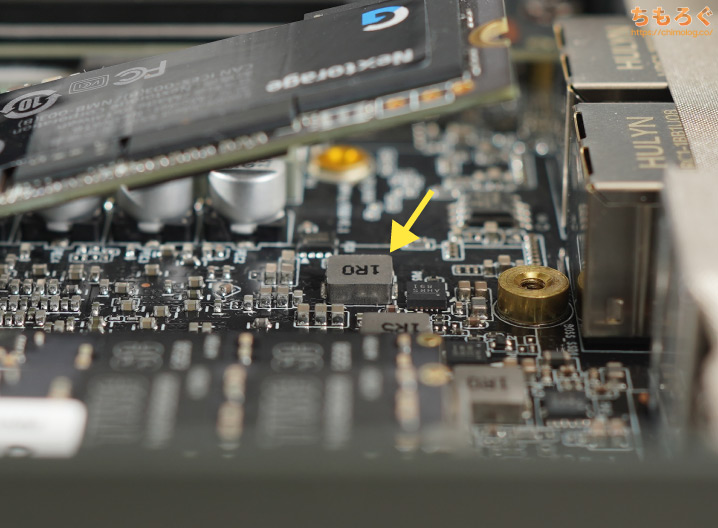

CPUに電力を供給するVRMを構成する部品のひとつ「DrMOS」がズラッと5個並んでいます。

DrMOSは統合型MOSFETと呼ばれ、高い変換効率(少ない熱ロス)で1個あたり最大50 Aもの電流を流せます。実装スペースが限られる小型PCに最適な部品です。

MOSFETの横に並ぶコンデンサは、APAQ Tech製のポリマー個体コンデンサです。定格105℃で最大5000時間の耐久性をアピールしています。

5000時間は少ないように思えて、ポリマー個体コンデンサの場合は「10℃10倍則」が適用されるため、温度が10℃下がれば一気に10倍に伸びます。

メーカー保証の18ヶ月など余裕で超える耐久性です。

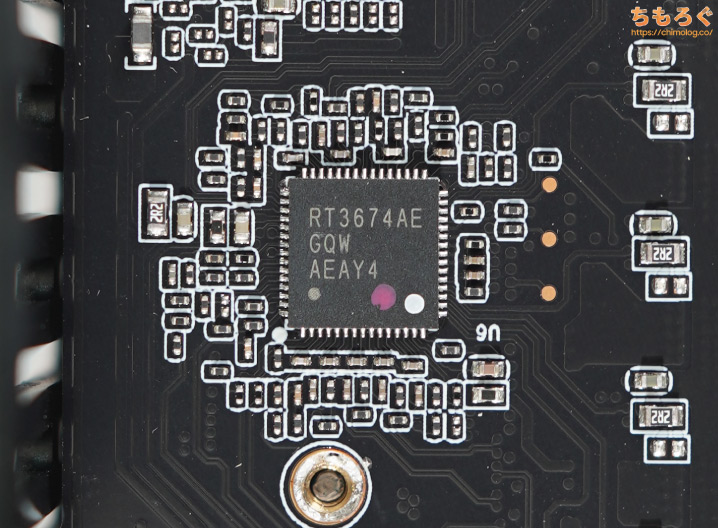

複数のMOSFETをまとめて制御しているPWMコントローラは、RichTek製「RT3674AE」です。

AMD SVI3規格に準拠し、最大4+1フェーズまで対応可能なコントローラです。今回のGMKtec K8 Plusには全部で5個のMOSFETがあり、内4つがCPU用、残る1つが内蔵GPU用と推測できます。

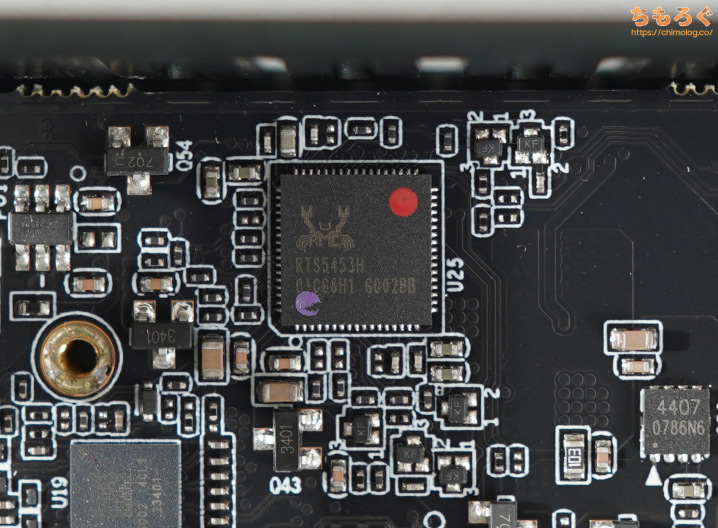

大きなカニマークが象徴的な、Realtek製「RT5453H」コントローラです。全部で2個あるUSB 40 Gbpsポートを制御します。

最大15 WのUSB PD(急速充電)やDP Alt Modeの制御のほか、機器が壊れないように防ぐ保護機能も担う、意外と重要なチップです。

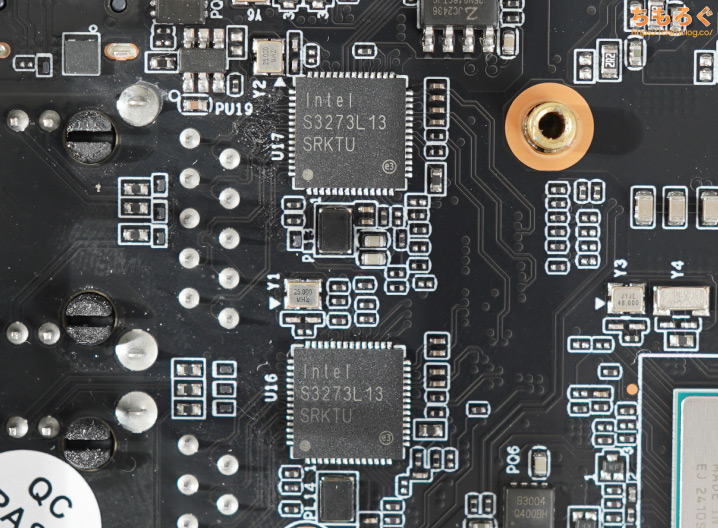

有線LANチップは「Intel I226-V」が2個実装されています。LANポート1つにつき、チップがきちんと1個ずつあてがわれています。

従来モデルの「I225-V」はトラブル報告が多かったものの、後継モデルに該当する「I226-V」なら正常に機能します。

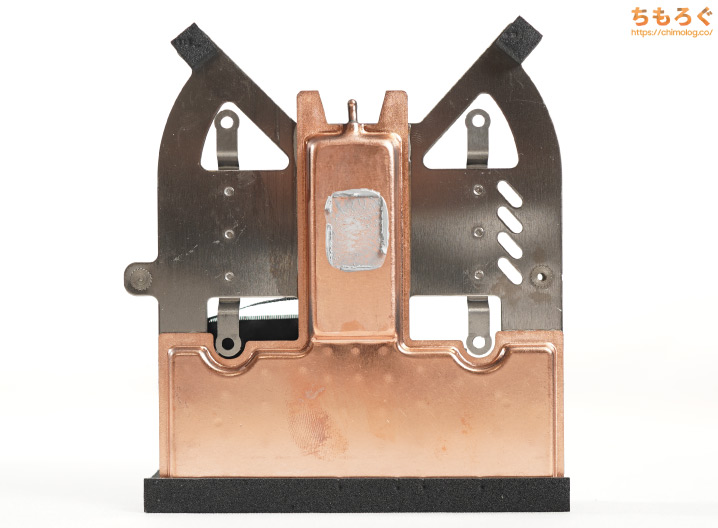

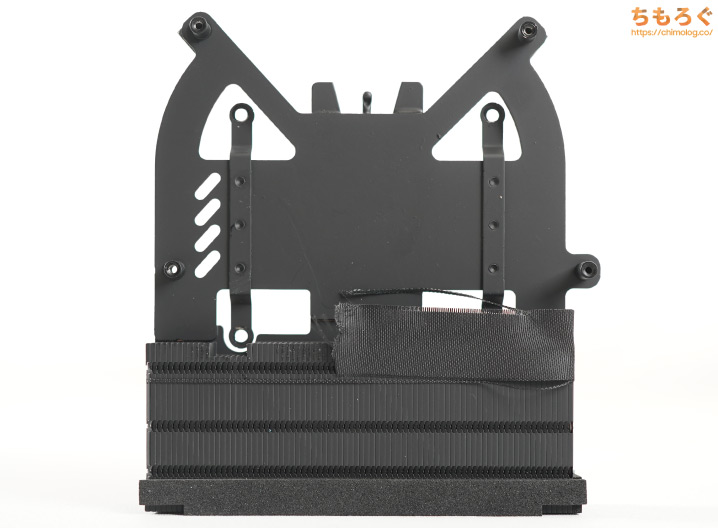

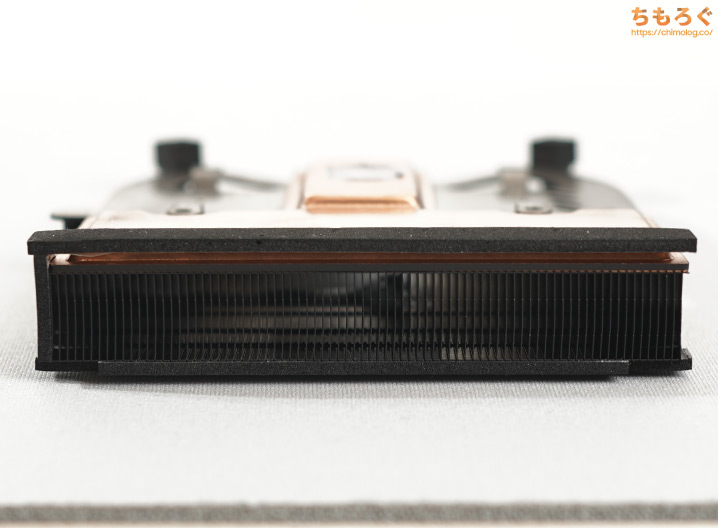

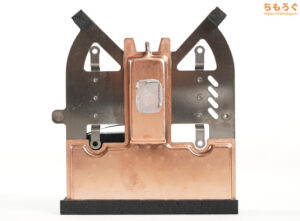

CPUクーラー(ヒートシンク)

GMKtec K8 Plusをさらに分解して、CPUクーラー(熱設計)を確認します。

LenovoやHPなど、大手メーカーの小型パソコンでも定番の「シロッコファン(外排気タイプ)」が使われています。

60 mm径シロッコファン(型番:B9512SH)です。

CPUや各種チップに接触する「受熱ベースプレート」は熱伝導率に優れると言われている銅製です。

反対側にヒートシンクが設置されています。ベースプレートから回収した熱をヒートシンクにためて、シロッコファンの風で冷やしてケース外部へ押し出します。

ヒートシンクの寸法は横幅が90 mm、厚みが13.5 mm、奥行きが37 mm(容積449.6 ml)です。

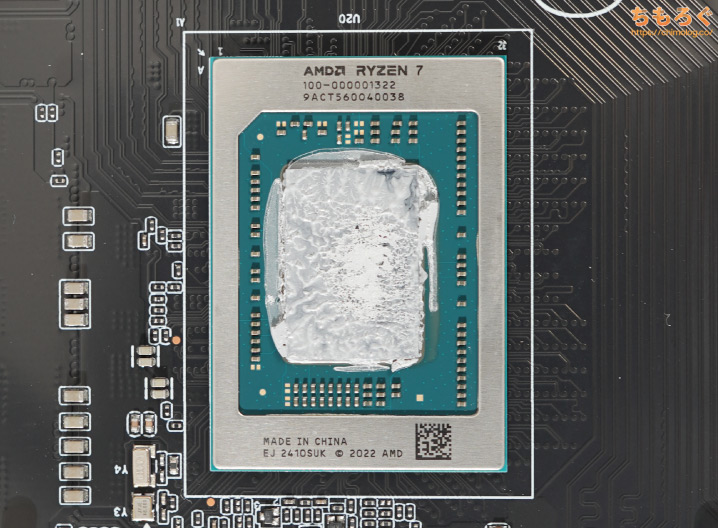

マザーボード中央にCPU「Ryzen 7 8845HS」が基板に直接はんだ付けされています。

CPUグリス(TIM)が過不足なく塗布されていました。

パーツの拡張性をチェック

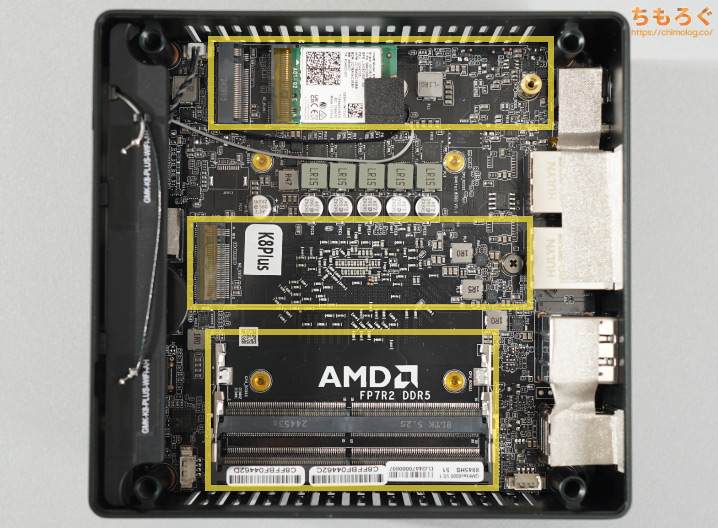

標準パーツをすべて取り外した様子です。

- M.2スロット(2280サイズ / NVMe SSD)

- M.2スロット(2280サイズ / NVMe SSD)

- メモリスロット(DDR5 / SODIMM)

- メモリスロット(DDR5 / SODIMM)

メモリスロットが2枚(※使用済み)、NVMe SSD対応のM.2スロットが2本(※内1本使用済み)あります。

OS用に使用済みのM.2スロットはPCIe 4.0 x4、空いているもう1本のM.2スロットもPCIe 4.0 x4対応です。

増設できるSSDが1枚に限られています。なるべく大容量のSSDを増設したいです。

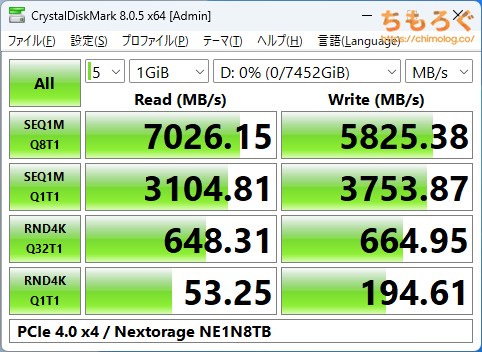

試しに「Nextorage NE1N8TB(8 TB)」を増設してみます。

増設M.2スロットの直下に、厚みのある部品(タンタルコンデンサ)が配置されています。

片面実装のM.2 SSDなら問題ないですが、両面実装のM.2 SSDだとNANDメモリが部品に当たってしまい、ネジを締めすぎるとSSD本体を破損する危険性があります。

SSD本体が変形しない程度に、付属の小ネジをゆるく固定します。

増設したNVMe SSDは問題なくPCIe 4.0 x4接続で認識され、シーケンシャル性能で約7000 MB/s前後(PCIe 4.0 x4規格の上限近い)を出せています。

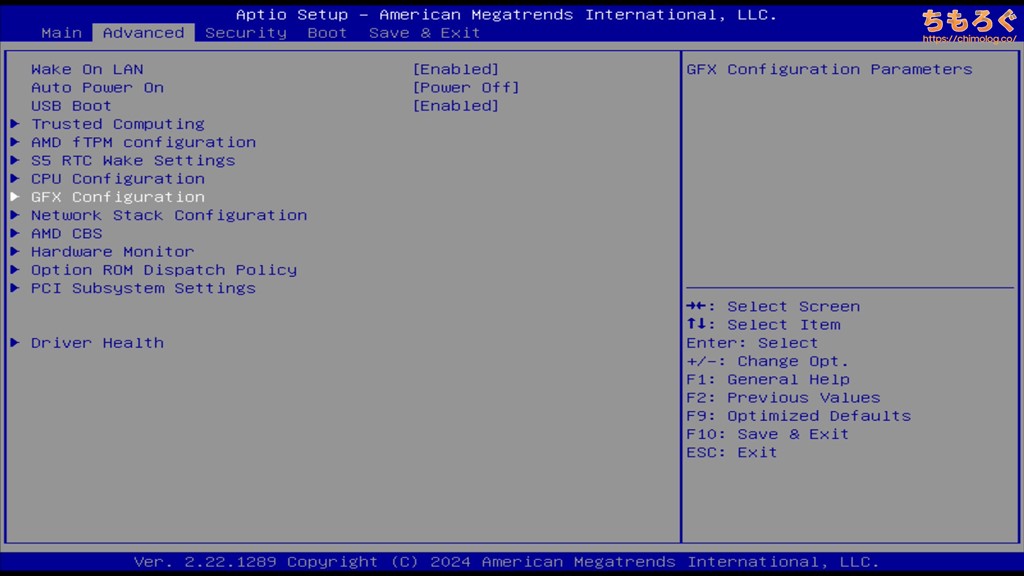

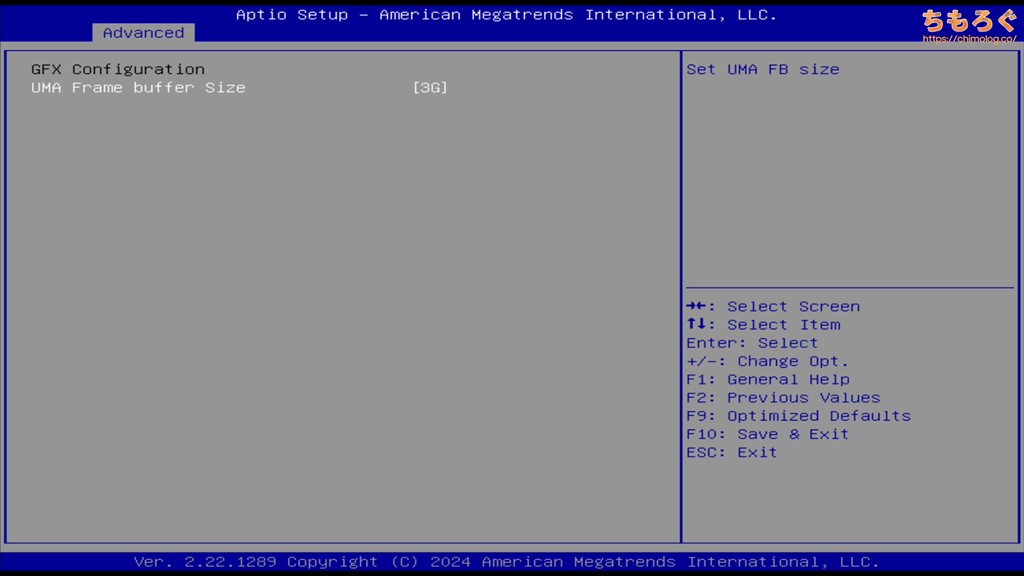

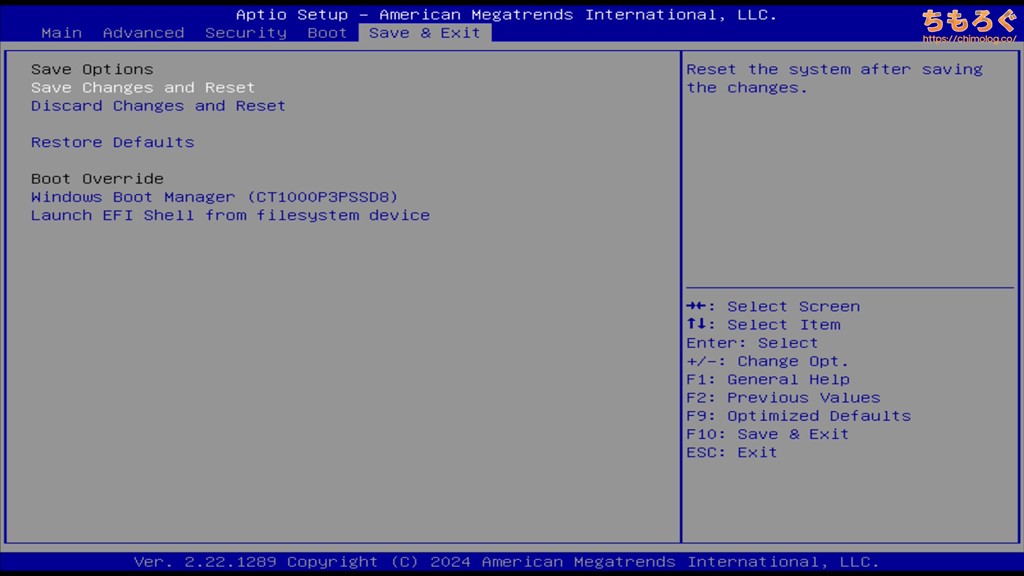

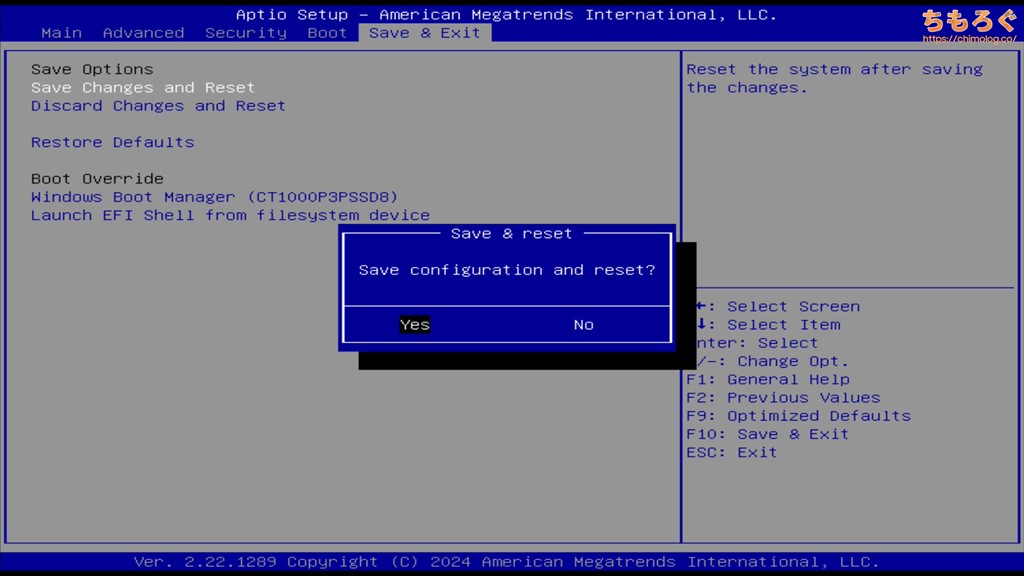

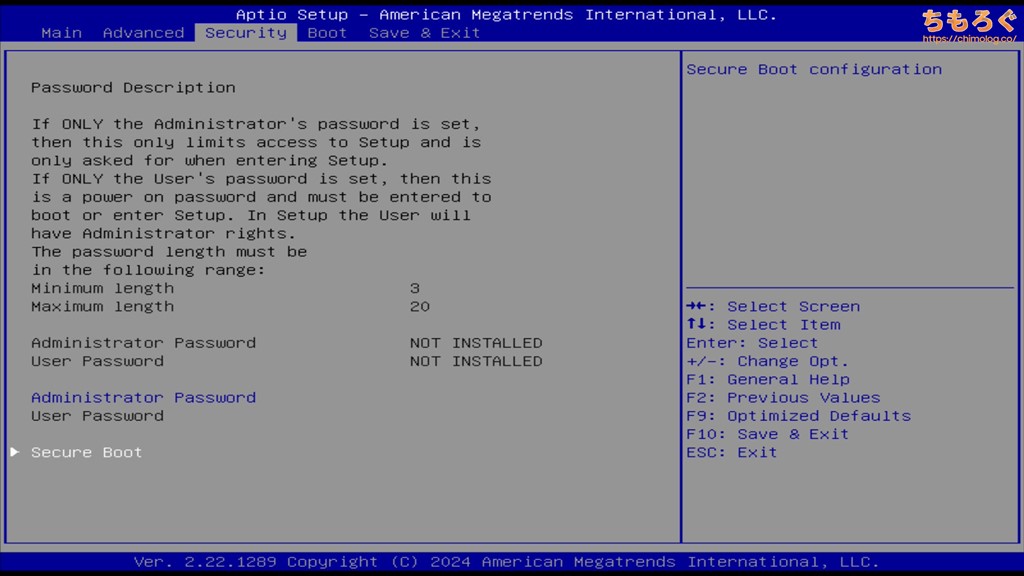

BIOS(UEFI)画面について解説

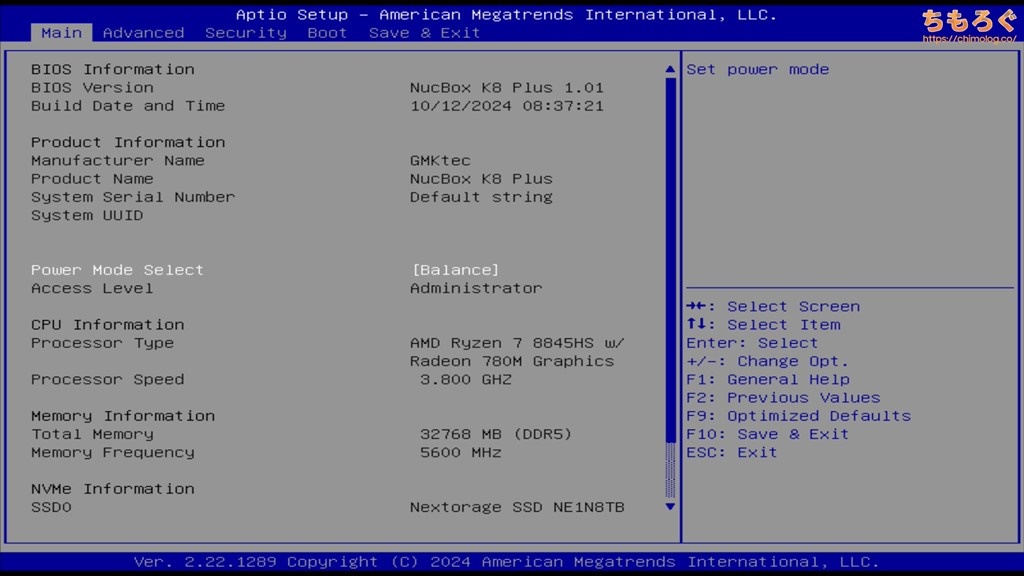

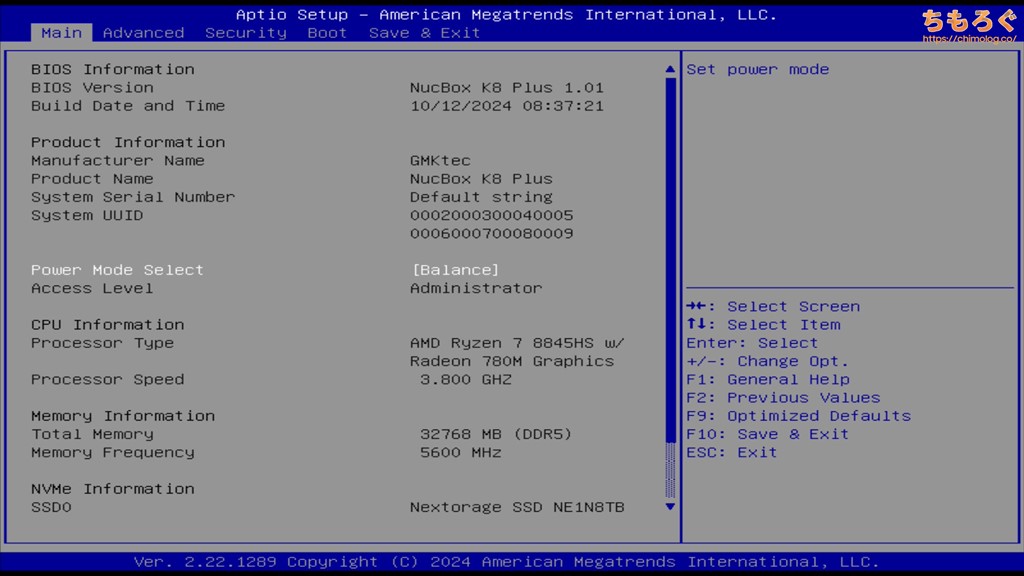

パソコンの電源スイッチを入れて即座にDeleteを連打するだけで、スムーズにBIOS(UEFI)画面を開けます。

| BIOS(UEFI)レイアウト |

|---|

|

モバイル向けAMD Ryzenプラットフォームにありがちな基本的な項目が揃っています。

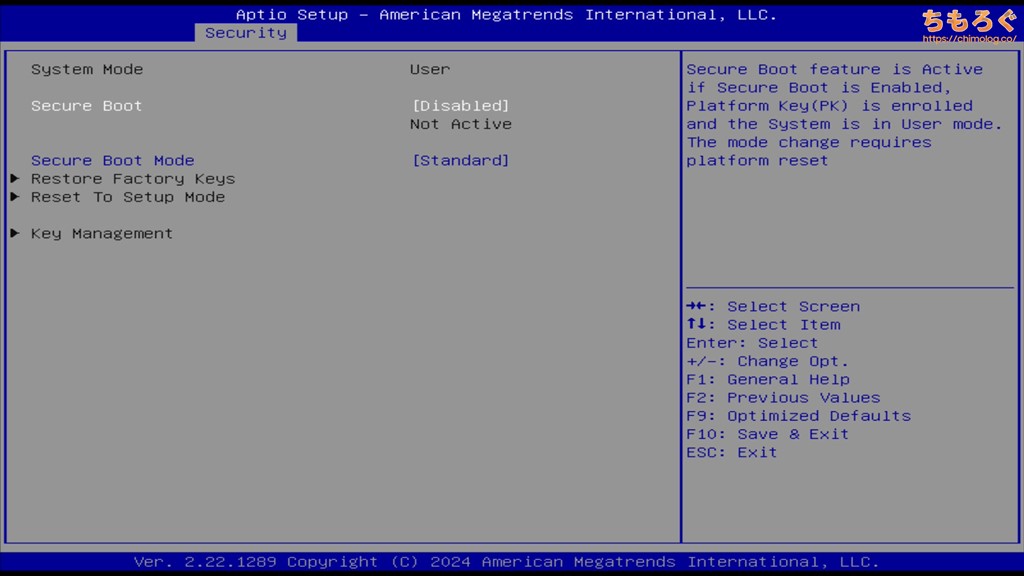

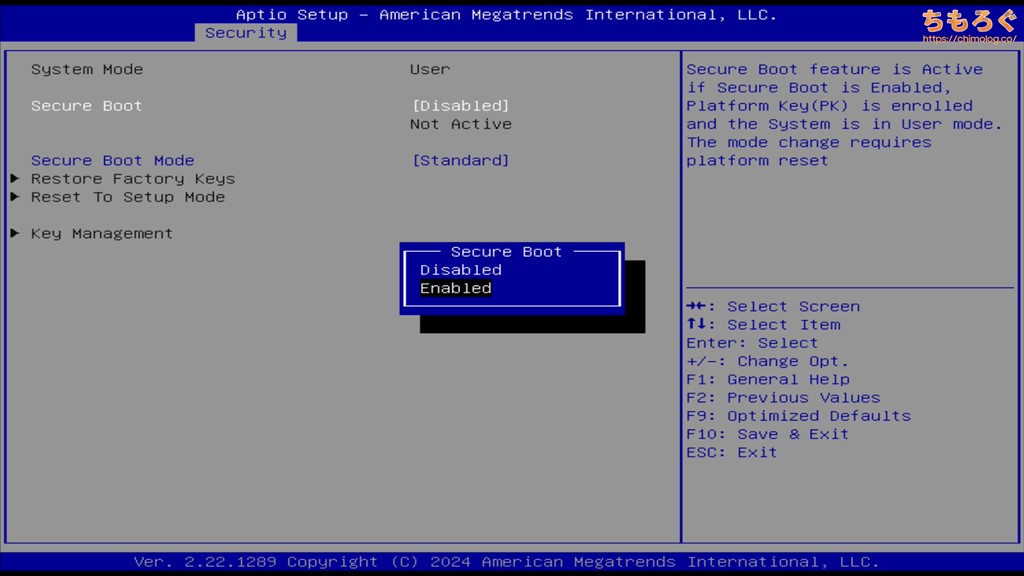

特に重要な項目「Power Configuration」「Secure Boot」「UMA Frame buffer Size」については、以下のタブにて詳しく解説します。

興味のある方はクリックして中身を展開してください。

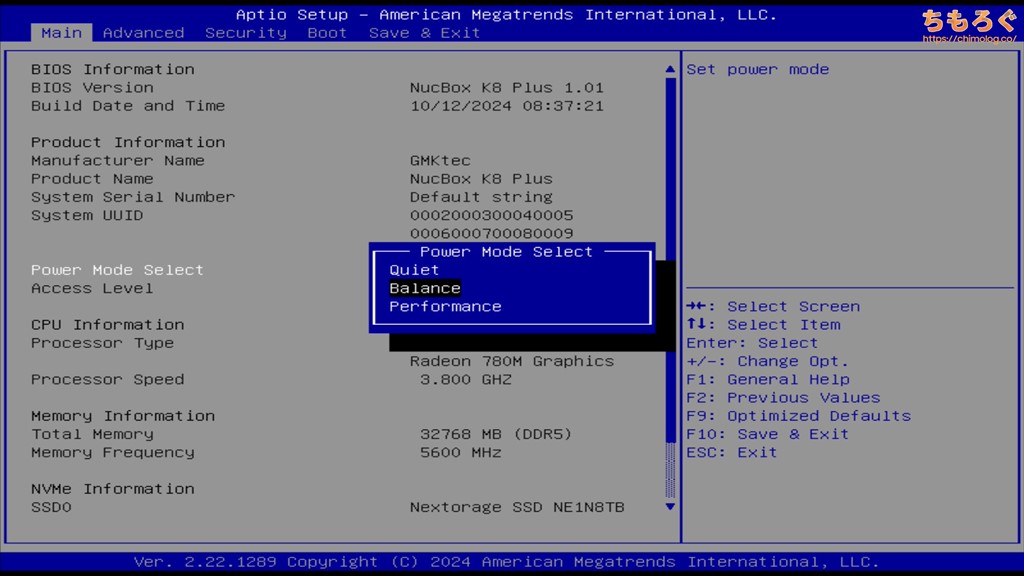

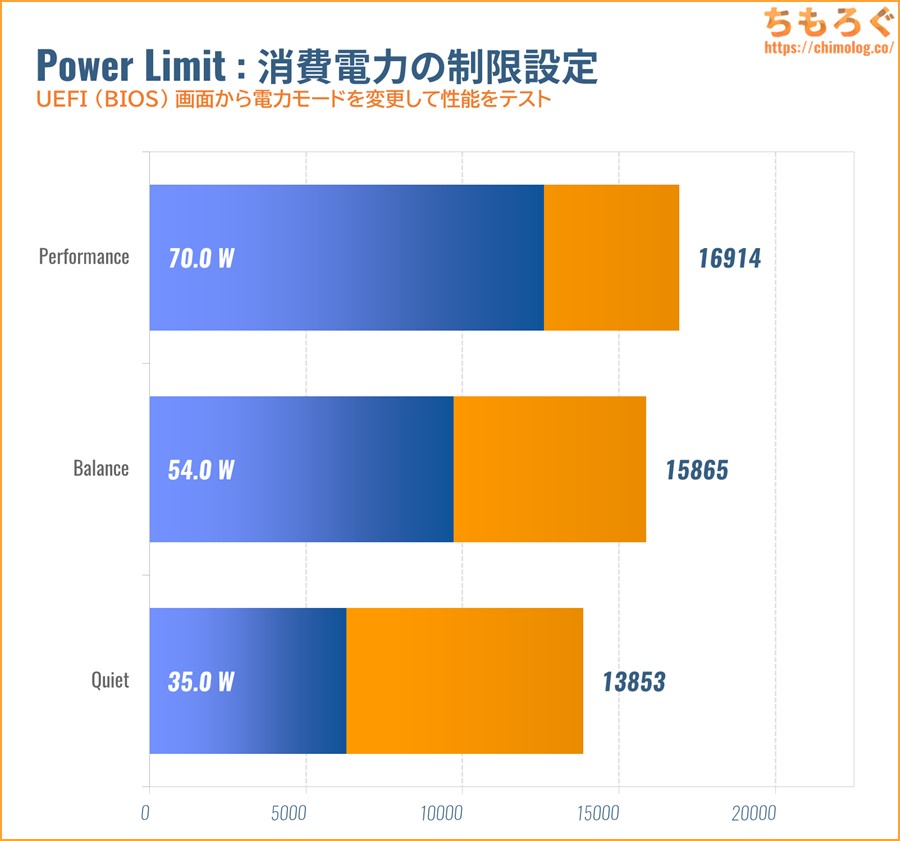

Mainタブ → Power Mode Selectを開きます。

- Quiet(最大35 W)

- Balanced(最大54 W)

- Performance(最大70 W)

電力モードを3つ選べます。

パフォーマンスモードに変更すると、消費電力が54 → 70 W(約1.3倍)に増える代わりに、ベンチマークスコア(Cinebench R23)が約15900 → 16900 cb(わずか+7%)に増えます。

消費電力が増えても、性能はたった1.07倍(電力効率22%も悪化)です。体感性能もほとんど改善せず、電力の無駄使い。冷却ファンの動作音も「騒音」に変化します。

得られるメリットに対してデメリットが大きいです。基本的に初期設定の「バランスモード」のままで問題なし。

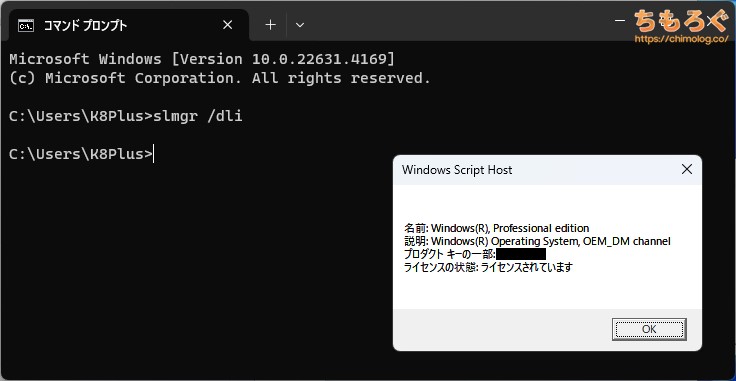

Windowsのライセンス状況

GMKtec K8 Plusを起動後、インターネットに接続すると自動的に「デジタルライセンス認証」されます。

- ライセンス種別:OEM_DM channel(リテール版)

- ライセンス状況:ライセンスされています

コマンドプロンプトに「slmgr /dli」と入力して、GMKtec K8 PlusのWindowsライセンスを確認しました。

結果は「OEM_DM channel」、正規のOEM版ライセンスがインストールされています。

GMKtec K8 Plusの性能をベンチマーク

(8コア16スレッドの性能をテスト)

「GMKtec K8 Plus(Ryzen 7 8845HS)」の性能をベンチマークやゲーミングで検証します。

Windowsの電源管理を「バランス」から変更せず、BIOS画面から設定できる電力制限も「バランスモード(最大54 W)」のまま、初期設定で検証します。

レンダリング / 3DCG系の性能

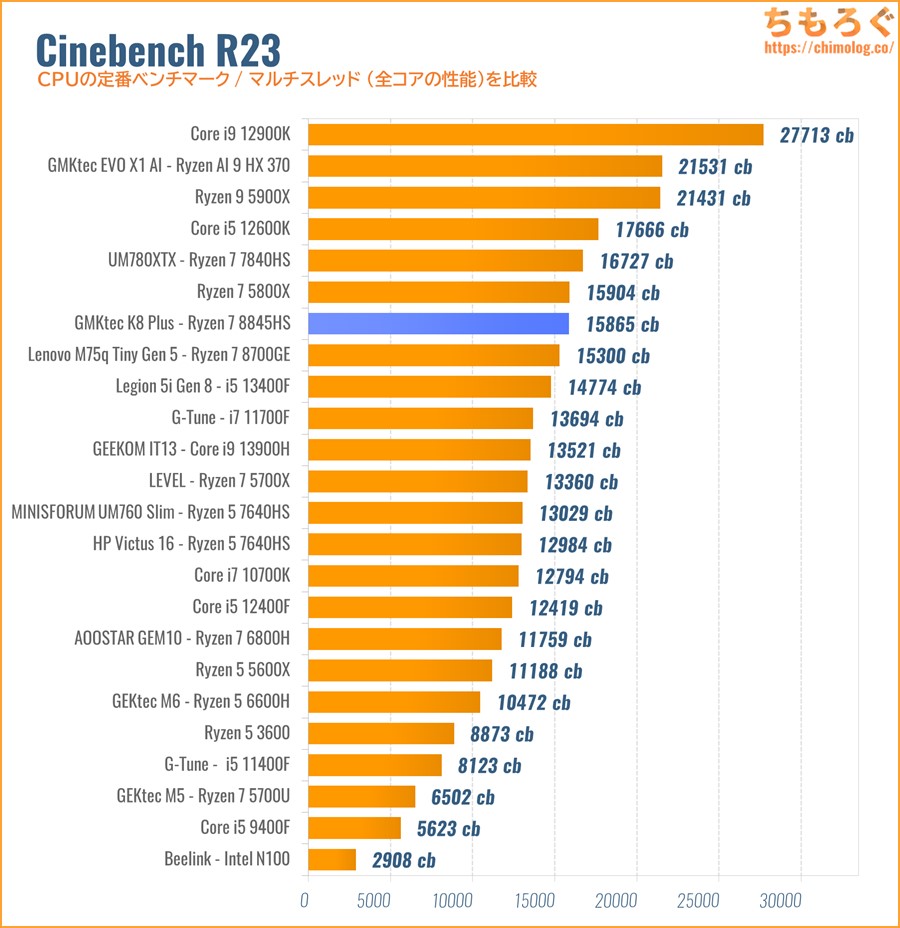

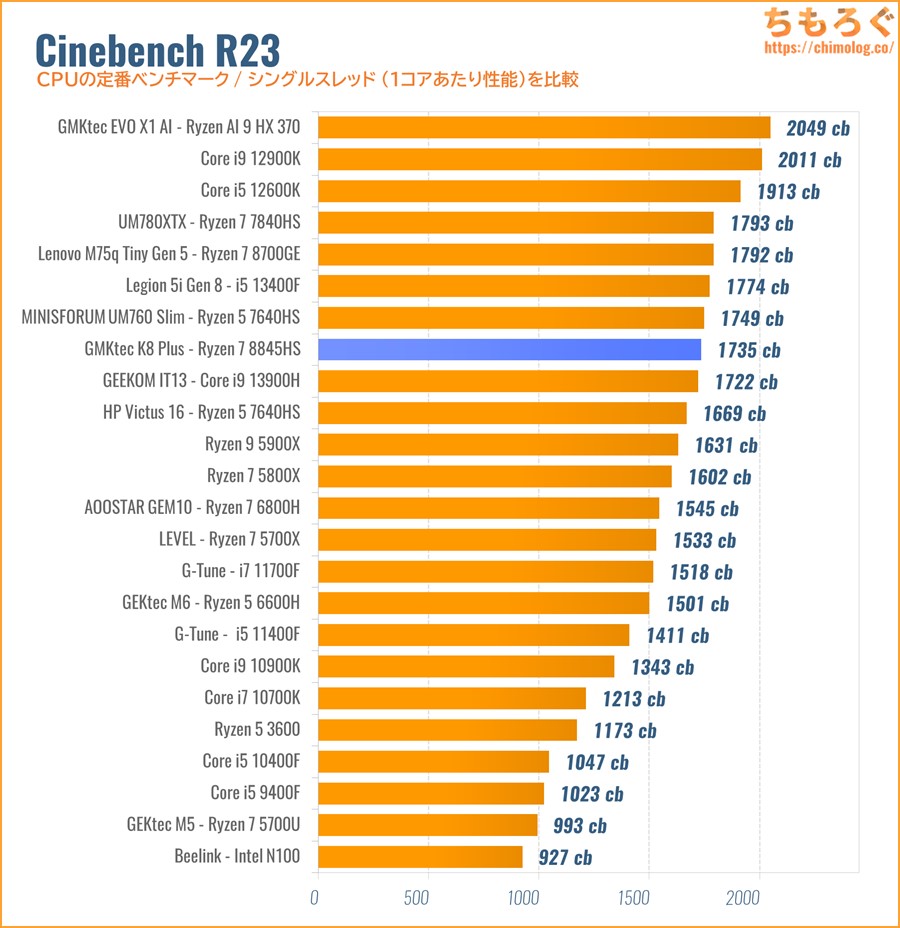

CPUの定番ベンチマーク「Cinebench R23」の比較です。

Ryzen 7 8845HSはモバイル向けCPUですが、デスクトップPC並のスコアを記録します。

デスクトップ向けのCore i5 13400F(14400F)を上回り、消費電力が約2倍も多いRyzen 7 5800Xに匹敵する性能です。

体感動作に影響が大きいシングルスレッド性能は、平均的なデスクトップPC(Core i5 13400F)以上です。

レスポンスがサクサク素早く、何かを待たせている間に他の処理を挟む割り込みに対してもスピーディーに処理してみせ、おおむねハイエンドなデスクトップPCに近い感覚です。

右クリックでコンテキストメニューを開く、Win + Eキーでエクスプローラーを開くなど。細かいアクションの反応がスッと出てきます。

複数のアプリを起動するマルチタスク時の性能も快適で、ゲームのアップデートを複数同時に処理させても目立った「もたつき」をそれほど感じなかったです。

なお、Ryzen 8000HSシリーズとRyzen 7000HSシリーズの使用感はほぼ同じです。中身がどちらもZen4世代から変わっていないから、性能もよく似ています。

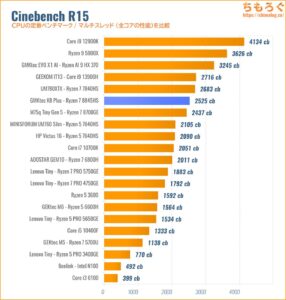

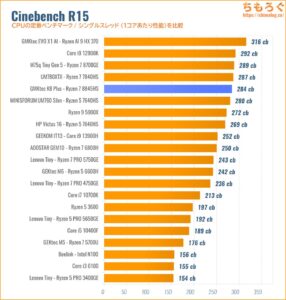

懐かしい「Cinebench R15」の結果も参考程度に掲載します(※数年ぶりにCinebenchスコアを見に来た人向け)。

Core i9 13900Hよりわずかに低く、同じZen4世代の8コア16スレッドCPUと横並びです。シングルスレッド性能ではCore i9 12900Kに迫っています。

動画エンコード

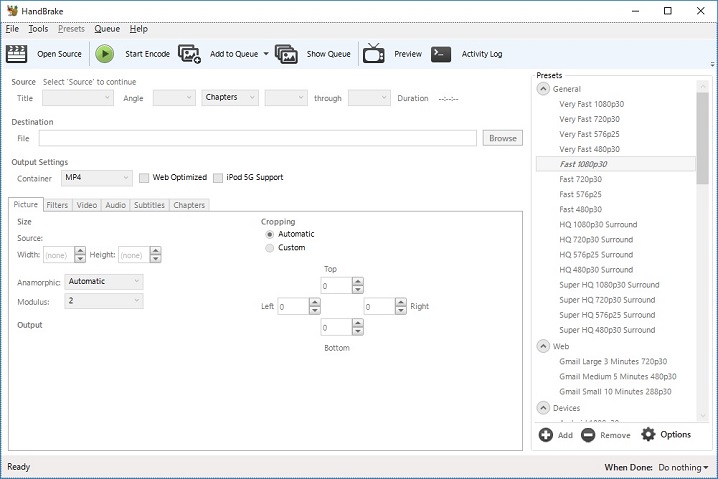

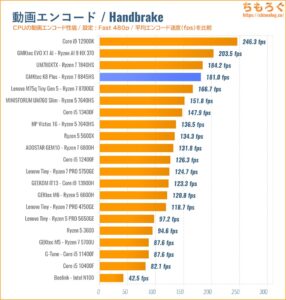

動画エンコードは無料ソフト「Handbrake」を使って検証します。容量が約1 GBのフルHDアニメを「Fast 480p30(x264)」「Fast 1080p30(x264)」プリセットでエンコード。

Intel N100に対して約5倍、Core i9 13900Hの約1.5倍ものエンコード性能を発揮します。

デスクトップ版のCore i5 13400F(10コア16スレッド)をあっさり上回り、上位モデルのRyzen AI 9 HX 370(12コア24スレッド)に追いつきそうな勢いです。

Microsoft Office

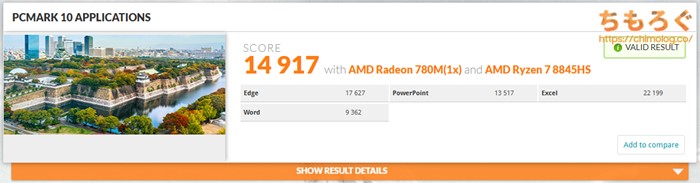

| Microsoft Officeのベンチマーク | |

|---|---|

| |

| Edge | 17627 |

| Word | 9362 |

| Excel | 22199 |

| PowerPoint | 13517 |

| 総合スコア | 14917 |

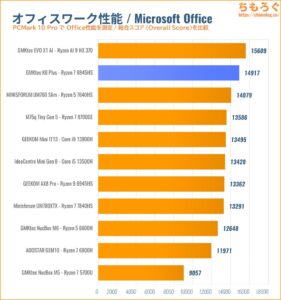

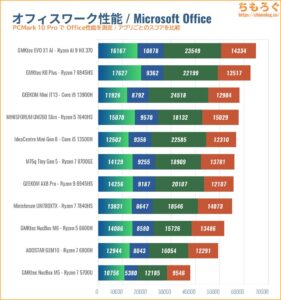

PCMark 10 Professional Editionを使って、オフィスワークの代表例「Microsoft Office」の処理速度をチェック。

スコアの目安はPCMark 10公式いわく「4500点」です。Ryzen 7 8845HSが叩き出したスコアはどれも4500点を軽く超えていて、総合スコアは約14900点です。

総合スコアは過去レビューしてきたミニPCで第2位にランクイン。

スコアの内訳によると、ブラウザ(Edge)スコアがトップ。文書作成(Word)スコア、表計算(Excel)スコアもトップクラスに並び、スライド作成(PowerPoint)スコアも十分に高いです。

実際にExcelで集計作業やグラフ作成を伴うオフィスワークを試して、かなり快適に作業を進められました。

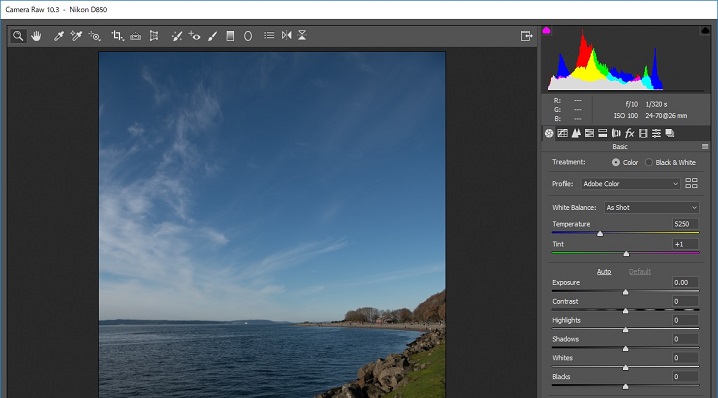

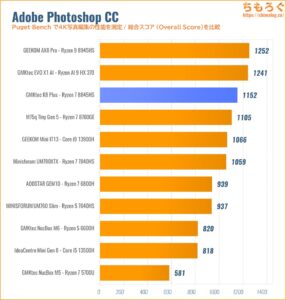

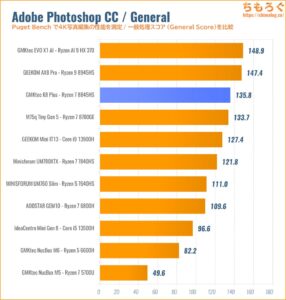

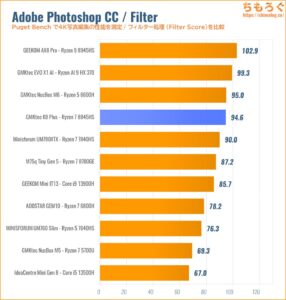

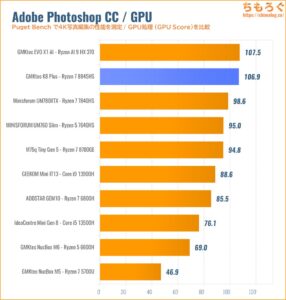

写真編集(Photoshop)

写真編集は「Adobe Photoshop」で処理速度をテスト。Puget Systems社が配布しているベンチマーク用のバッチファイルを使い、実際にPhotoshopを動かして性能をスコア化します。

| マシン | GMKtec K8 Plus | GMKtec EVO-X1 AI |

|---|---|---|

| CPU | Ryzen 7 8845HS | Ryzen AI 9 HX 370 |

| GPU | Radeon 780M | Radeon 890M |

| RAM | 32 GBDDR5-5600 | 32 GBLPDDR5X-7500 |

| 総合スコア | 1152 | 1241 |

| 一般処理のスコア | 135.8 | 148.9 |

| フィルタ系のスコア | 94.6 | 99.3 |

| GPUスコア | 106.9 | 107.5 |

Ryzen 7 8845HSのPhotoshopスコアは「1152点」です。Photoshopの基本的なタスクをサクサクと処理できる性能です。

CPUの高いシングルスレッド性能で「一般処理」のスコアが非常に高く、現行フラグシップのRyzen AI 9 HX 370に意外と近いスコアを出せています。

絶対性能でこそ最上位に届かないものの、コストパフォーマンスを考慮するとRyzen 7 8845HSも決して悪くない印象です。

過去レビューしたミニPCと、Photoshopベンチマークの個別スコアを比較しました。

一般処理とフィルター処理でトップから一段下がるエリアに、GPU処理でまさかのRyzen AI 9 HX 370に並びます。

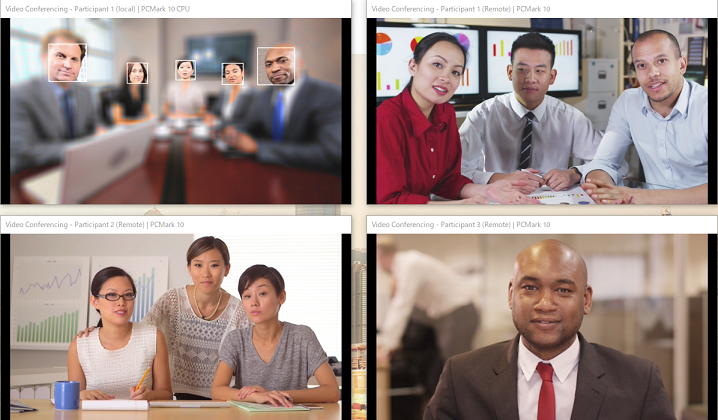

ビデオチャット(VC)の処理速度

PCMark 10の「Video Conference(ビデオ会議)」モードを使って、ビデオチャットの快適さをテストしました。

| PCMark 10でテスト | |

|---|---|

| 総合スコア | 86135000点以上ならOK |

| ビデオチャットの快適度 | 29.9 /30.0 fps |

結果は8613点で、5000点以上を余裕でクリア。複数人とビデオチャットを同時に行った場合の、映像のスムーズさ(フレームレート)はほぼ30 fpsで、上限の30 fpsに迫ります。ビデオ通話は余裕で動きます。

内蔵GPU「Radeon 780M」の性能

Ryzen 7 8845HSの内蔵グラフィックスは「Radeon 780M(768コア)」です。モバイル向けのRadeon Graphicsとして、割とハイエンドな内蔵GPUを搭載しています。

| 内蔵GPU (世代) | コア数 (シェーダー数) | クロック (最大値) | 理論性能 (FP32) |

|---|---|---|---|

| Radeon 890M (RDNA 3.5) | 1024 | 2900 MHz | 5.939 TFLOPS |

| Radeon 780M (RDNA 3.0) | 768 | 2700 MHz | 8.909 TFLOPS ※Dual Issue = 1/2 |

| Radeon 760M (RDNA 3.0) | 512 | 2600 MHz | 5.323 TFLOPS ※Dual Issue = 1/2 |

| Radeon 680M (RDNA 2.0) | 768 | 2000 MHz | 3.379 TFLOPS |

| Radeon 660M (RDNA 2.0) | 384 | 1900 MHz | 1.459 TFLOPS |

| Radeon RX Vega 8 (GCN 5.0) | 512 | 1900 MHz | 1.280 TFLOPS |

| Iris Xe Graphics 96EU (Intel Xe1) | 768 | 1500 MHz | 1.997 TFLOPS |

RDNA 3.0世代の768シェーダー搭載で、動作クロックは最大2700 MHzです。

モバイル向けRyzenに内蔵されるGPUとして、Radeon 890Mにつづく、そこそこハイエンドな性能を持っています。フレーム生成「FSR FG」や「AFMF 2.1」も対応し、フレームレートの倍増も狙えます。

さっそく定番のGPUベンチマークで比較してみましょう。

定番ベンチマークで性能比較

基本的なGPUベンチマークの結果まとめです。

スコアだけだと何が何やら分からないので、他のミニPCと比較します。

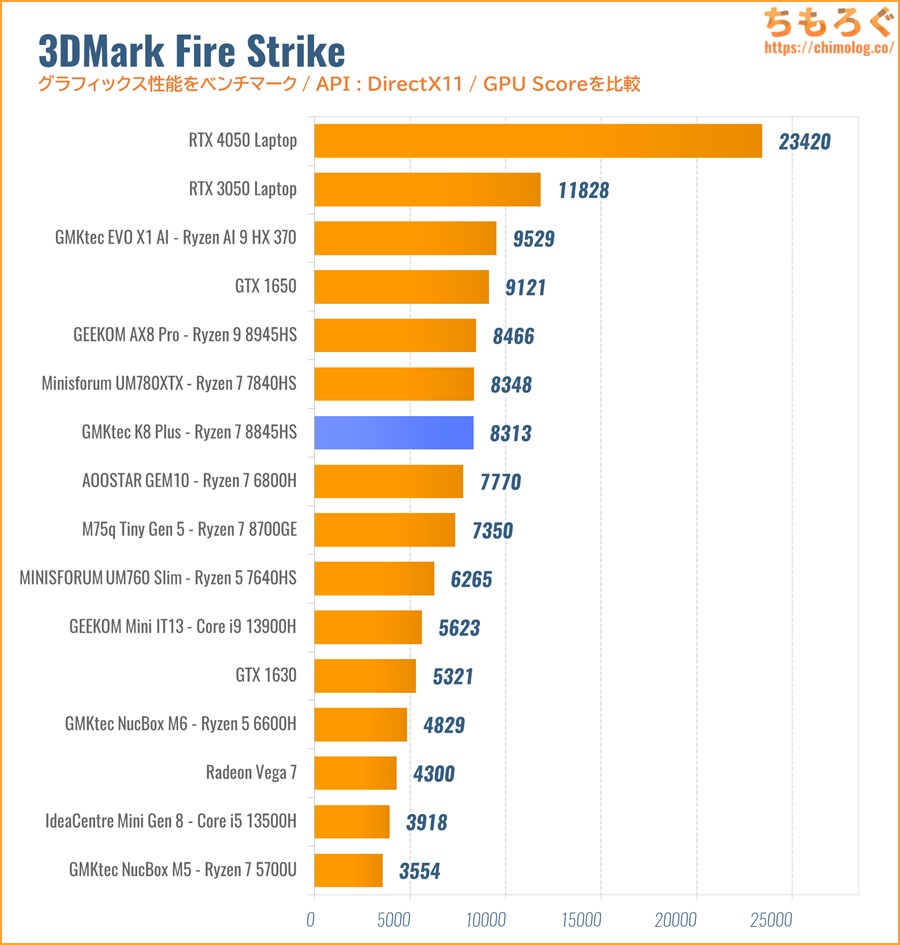

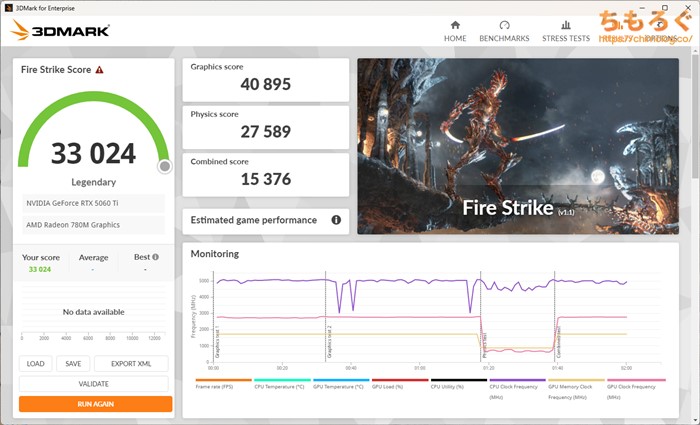

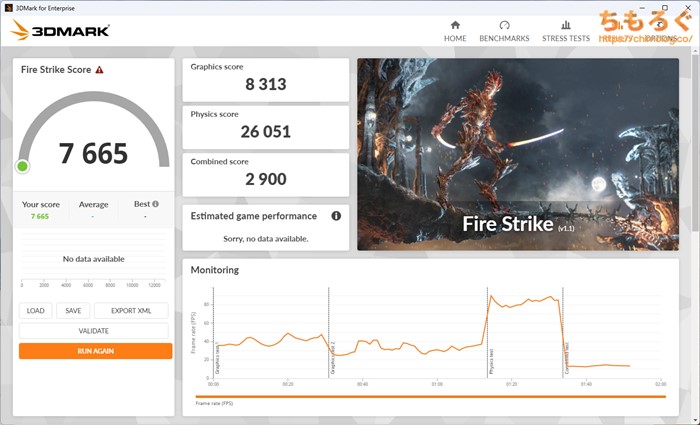

ゲーミングPC向けの高負荷ベンチマーク「FireStrike」の結果です。

GPUの性能を示すGPUスコアが8313点で、ローエンドグラボの「GTX 1630」より約1.3倍も高性能、「GTX 1650」に近いグラフィック性能です。

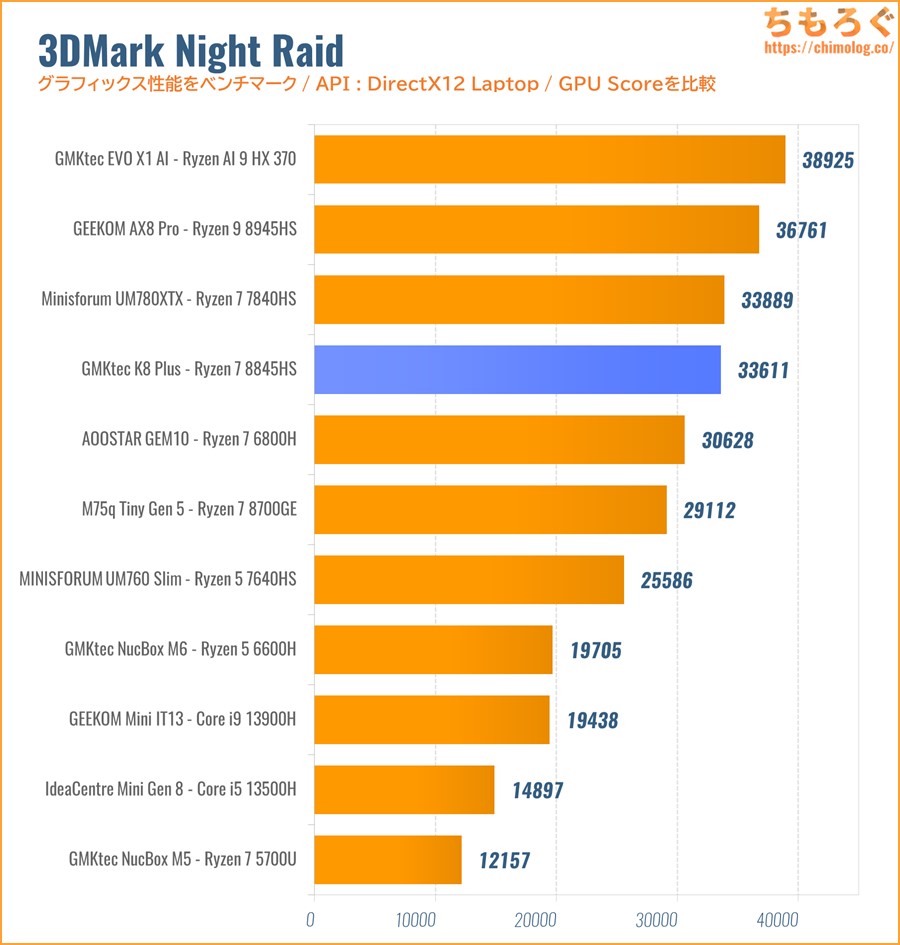

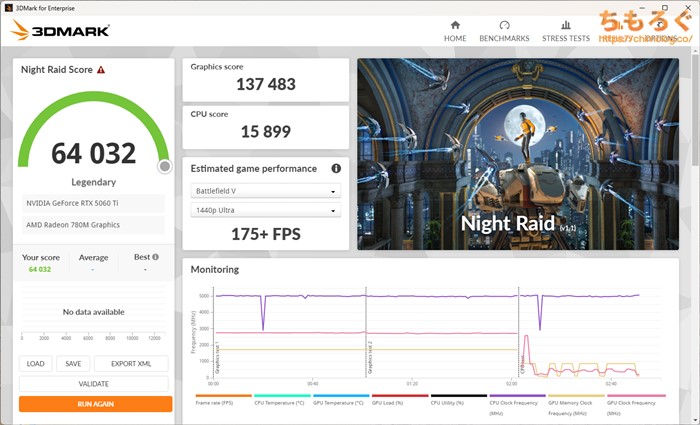

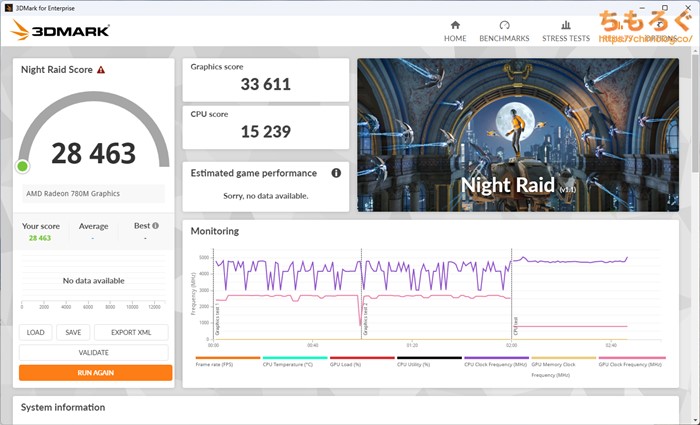

モバイル向けの軽量ベンチマーク「Night Raid」の結果です。

Radeon 780Mは約34000点を叩き出し、Core i9 13900H(Intel Xe Graphics)を約1.5倍も上回るスコアです。

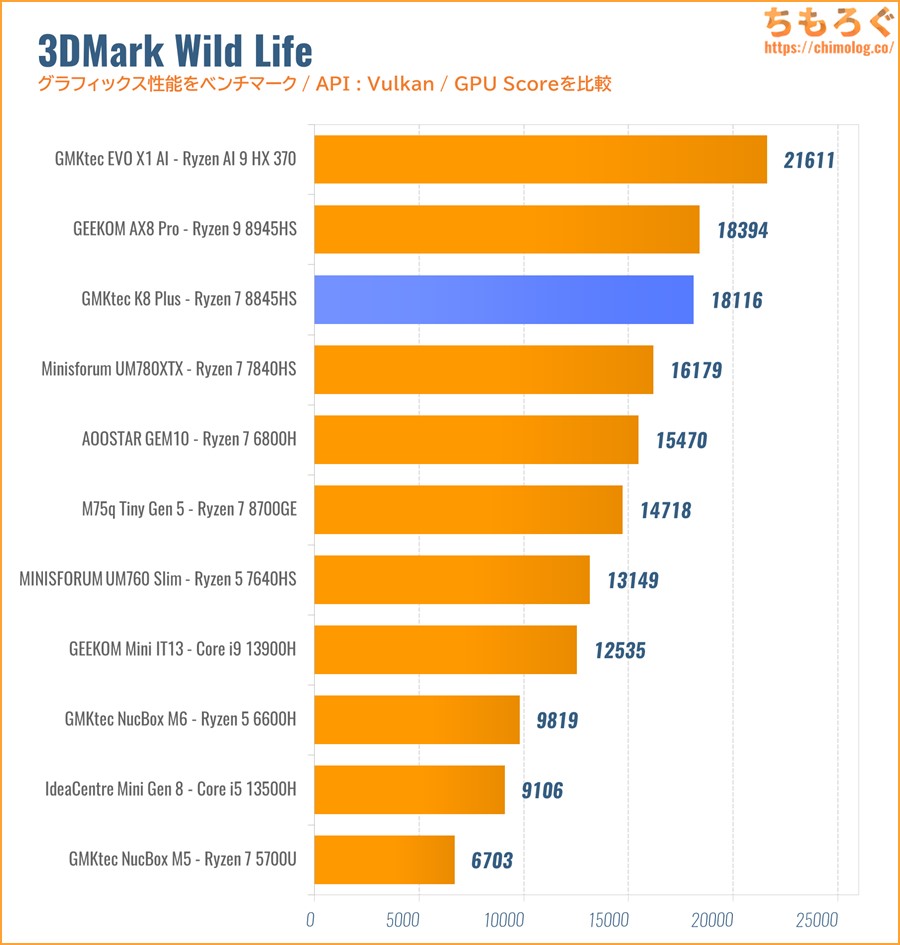

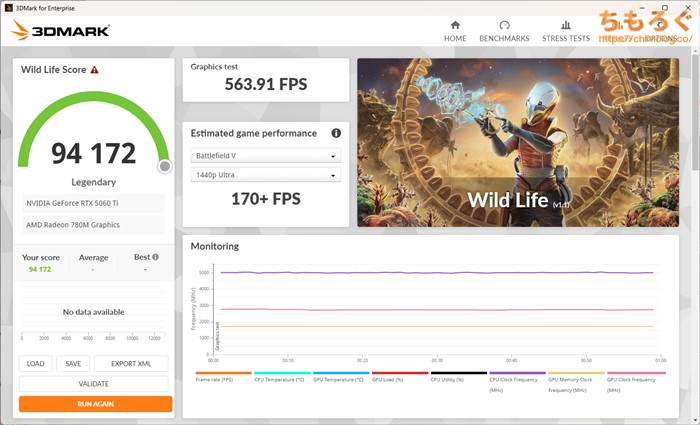

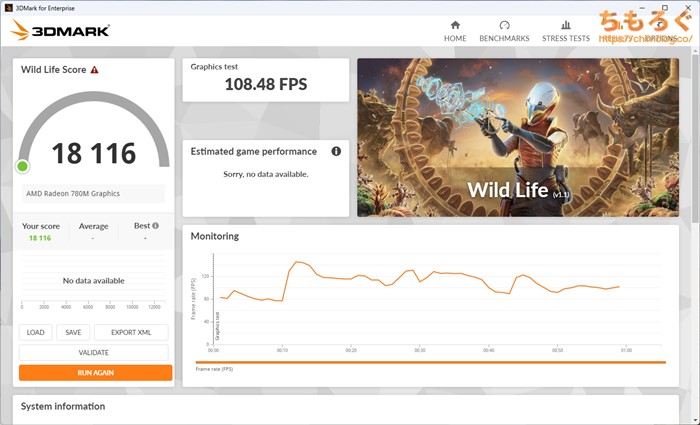

マルチプラットフォーム対応の軽量ベンチマーク「Wild Life」の結果です。

Radeon 780Mは約18000点です。Core i9 13900H(Intel Xe Graphics)のほぼ1.5倍です。

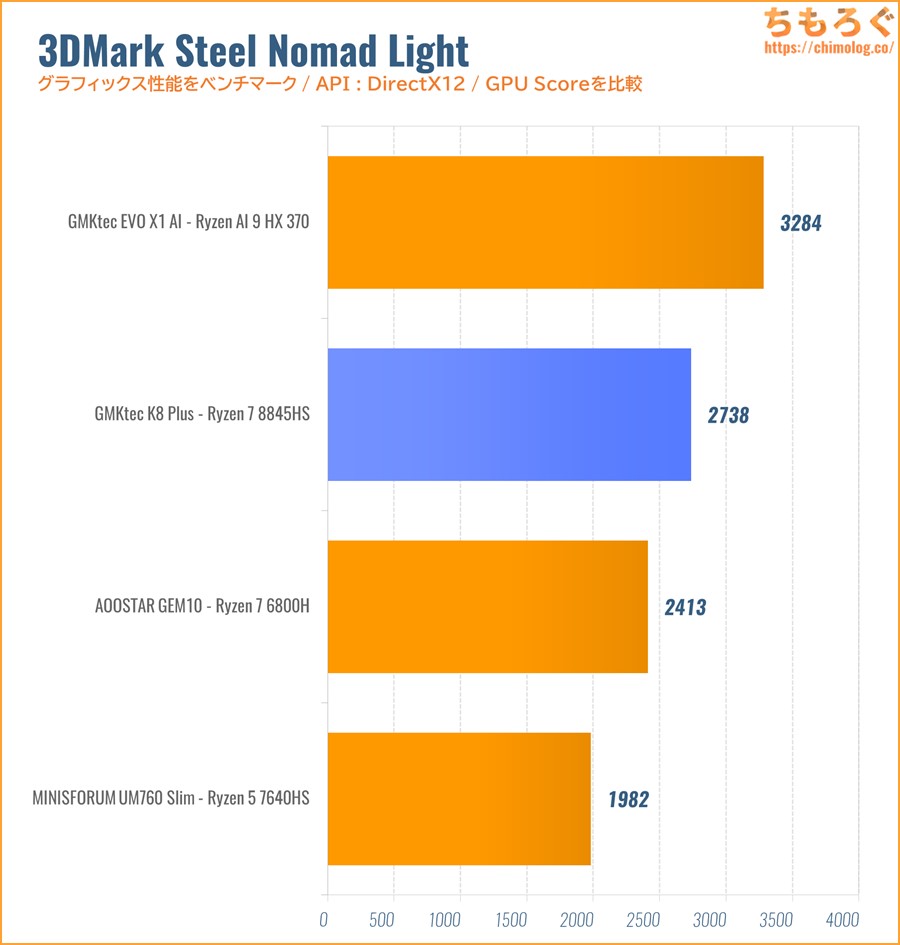

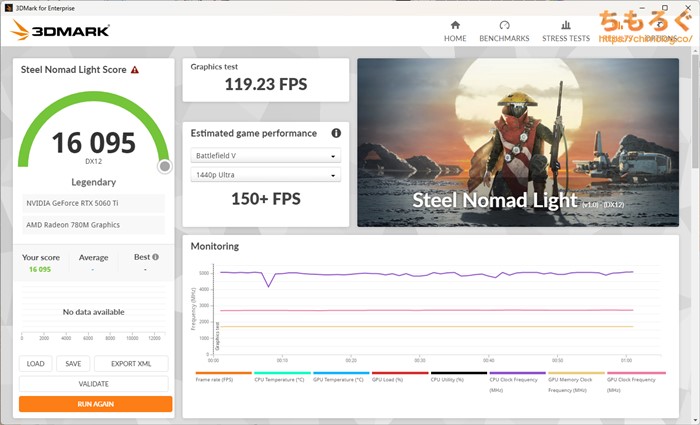

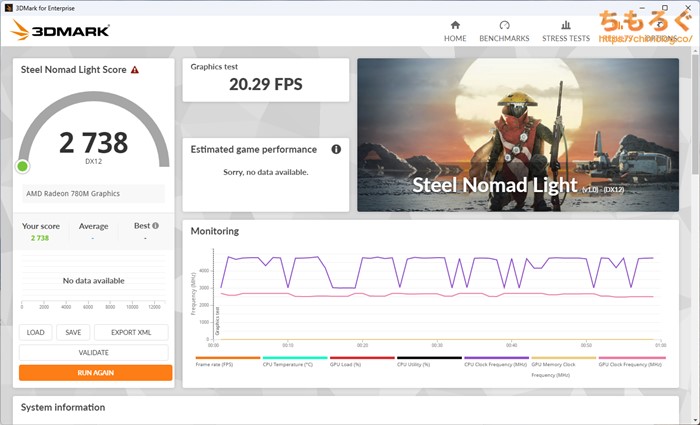

「Time Spy」の後継モデルにあたる、モバイル向けの重量級ベンチマーク「Steel Nomad Light」の結果です。

Ryzen 5 7640HS(Radeon 760M)の約1.4倍ほど、Ryzen 7 6800H(Radeon 680M)の約1.1倍です。

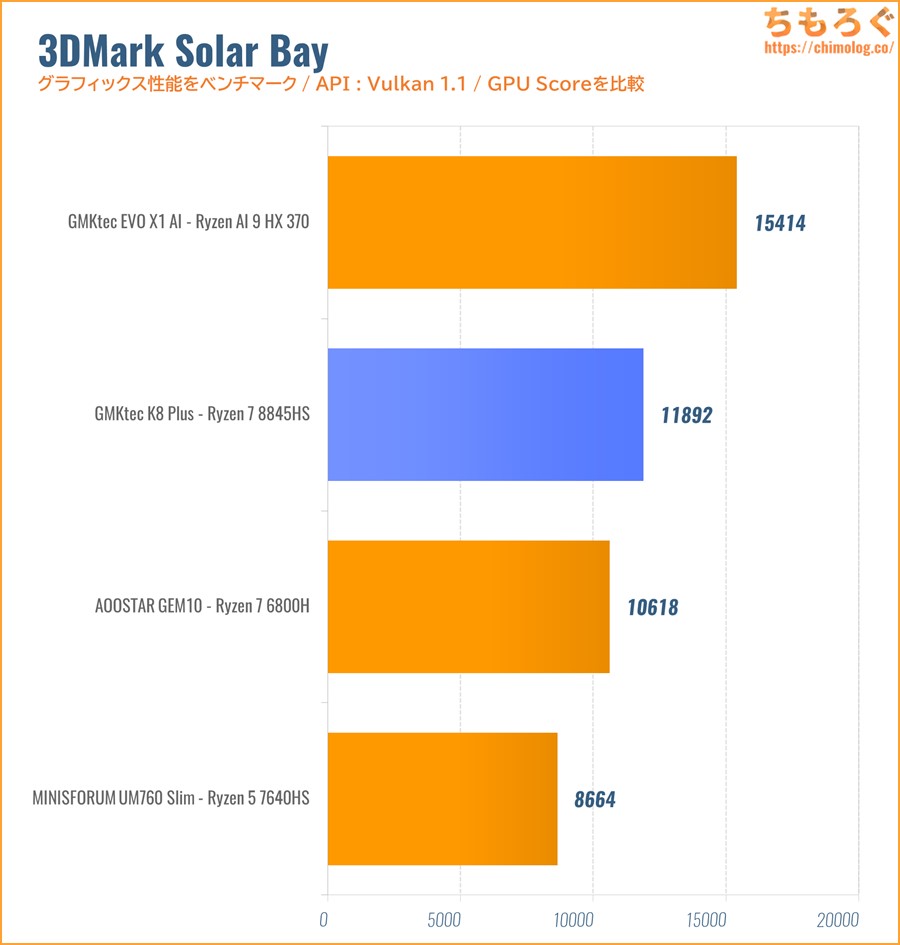

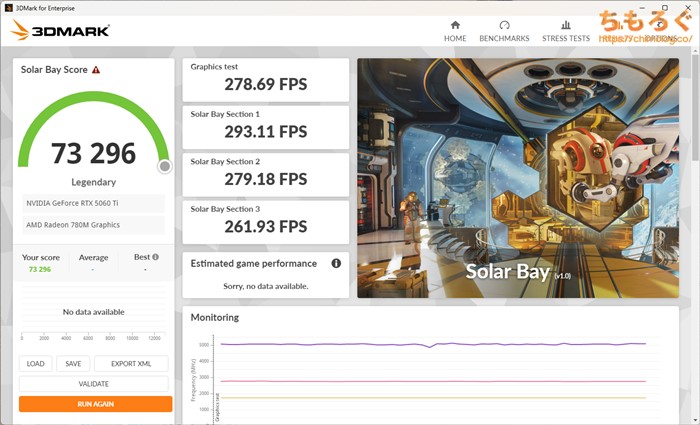

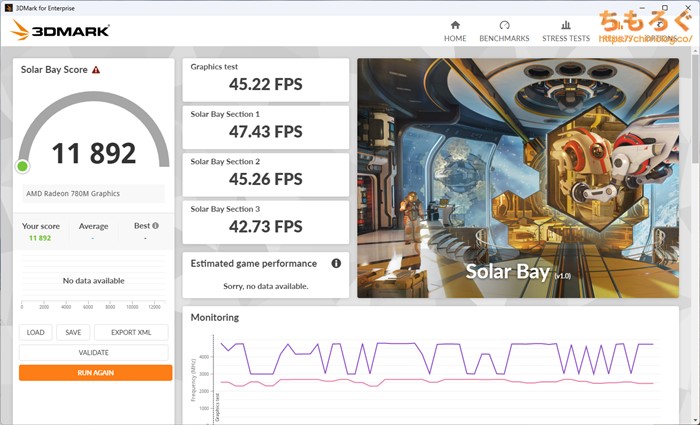

モバイル向けのレイトレーシング対応ベンチマーク「Solar Bay」の結果です。

シェーダー(コア)数が多いほど有利になる、基本的な傾向はSteel Nomad Lightと似ています。

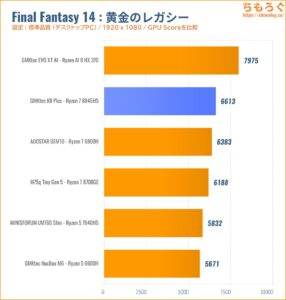

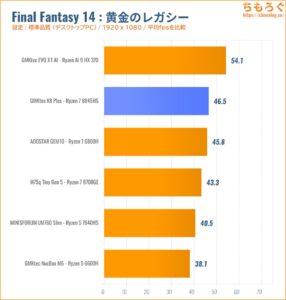

ファイナルファンタジー14:黄金のレガシー(デスクトップ標準品質)のベンチマーク結果です。

内蔵グラフィックスの性能だけでなく、メモリの帯域幅やCPU性能も複合的に要求される傾向が強い、いわゆる総合ベンチマークに近い性質があります。

Ryzen 7 8845HS(Radeon 780M)は、Ryzen 5 7640HS(Radeon 760M)よりコア数が1.5倍も多いですが、実際のスコアは約1.2倍しか伸びません。

内蔵GPUの性能よりも先にメインメモリの性能(帯域幅)がボトルネックになっていて、イマイチ性能を伸ばし切れない状況です。

実際にゲームをプレイして性能をテスト

- 平均120 fps:ヌルヌルとした映像で入力遅延も少ない「とても快適」

- 平均60 fps:最低限「快適」といえるギリギリの最低ライン

- 平均30 fps:体感できる入力遅延が目立つ紙芝居レベルの動作

内蔵グラフィックスでゲームプレイをする場合、できれば「平均60 fps」以上が望ましいです。

| |

|---|---|

| フルHD 中設定 | 平均 : 62.6 fps |

| 下位1% : 25.6 fps | |

| フルHD 低設定 | 平均 : 72.4 fps |

| 下位1% : 28.2 fps | |

| オーバーウォッチ2 マップ「KING’S ROW(4 vs 4)」で撃ち合い | |

| |

| フルHD (ノーマル設定 + 100%) | 平均 : 78.6 fps |

| 下位1% : 44.5 fps | |

| VALORANT マップ「トレーニングエリア」でテスト | |

| |

| フルHD (最高設定 + MSAA x4) | 平均 : 121.0 fps |

| 下位1% : 84.2 fps | |

| フルHD (最高設定 + MSAA x2) | 平均 : 144.7 fps |

| 下位1% : 101.9 fps | |

| 鳴潮 マップ「リナシータ」でソアー高速飛行 | |

| |

| フルHD (グラフィック優先) | 平均 : 38.7 fps |

| 下位1% : 22.0 fps | |

| フルHD (バランス) | 平均 : 42.4 fps |

| 下位1% : 23.1 fps | |

| フルHD (パフォーマンス) | 平均 : 44.6 fps |

| 下位1% : 24.4 fps | |

| 原神(Genshin Impact) マップ「神に捨てられた殿閣」でテスト | |

| |

| フルHD (プリセット:高) | 平均 : 58.4 fps |

| 下位1% : 40.6 fps | |

| フルHD (プリセット:中) | 平均 : 70.5 fps |

| 下位1% : 47.8 fps | |

| フルHD (プリセット:低) | 平均 : 95.3 fps |

| 下位1% : 62.3 fps | |

| 崩壊スターレイル マップ「星槎海中枢」でテスト | |

| |

| フルHD (プリセット:高) | 平均 : 50.7 fps |

| 下位1% : 40.6 fps | |

| フルHD (プリセット:中) | 平均 : 76.9 fps |

| 下位1% : 57.7 fps | |

| フルHD (プリセット:低) | 平均 : 101.0 fps |

| 下位1% : 70.6 fps | |

| ゼンレスゾーンゼロ マップ「ルミナスクエア」でテスト | |

| |

| フルHD (プリセット:高) | 平均 : 50.8 fps |

| 下位1% : 35.0 fps | |

| フルHD (プリセット:中) | 平均 : 63.1 fps |

| 下位1% : 50.4 fps | |

| フルHD (プリセット:低) | 平均 : 69.5 fps |

| 下位1% : 55.4 fps | |

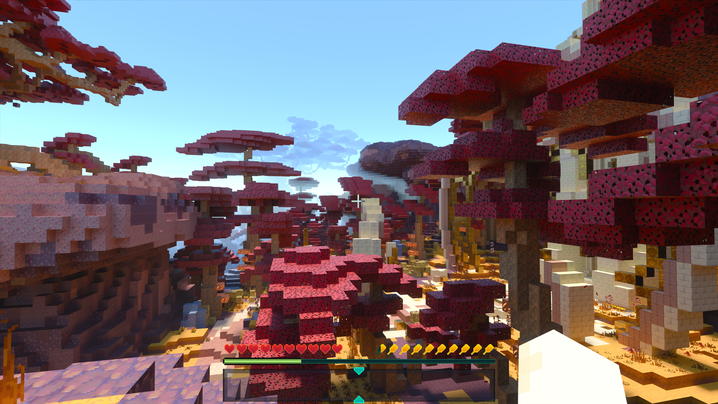

| マインクラフト 「PORTAL PIONEERS RTX」でテスト | |

| |

| フルHD (32チャンク) | 平均 : 177.7 fps |

| 下位1% : 115.2 fps | |

| フルHD (16チャンク) | 平均 : 252.9 fps |

| 下位1% : 148.7 fps | |

| ストリートファイター6 「LUKE vs RYU」でテスト | |

| |

| フルHD (NORMAL設定) | 平均 : 45.4 fps |

| 下位1% : 35.5 fps | |

| フルHD (LOW設定) | 平均 : 59.9 fps |

| 下位1% : 55.1 fps | |

Ryzen 7 8845HSの内蔵グラフィックス「Radeon 780M」は、今のところRadeon 890Mにつづく2番手です。

グラフィック設定を妥協すれば、モバイルゲームで平均60 fpsを十分に狙えるポテンシャルです。

最新グラフィックの鳴潮(Wuthering Waves)はやや重たいですが、パフォーマンス設定ならリナシータで平均50 fps前後、ボス戦や集団戦で平均40 fps前後です。

さらにRadeonドライバからフレーム挿入機能「AFMF 2.1」を有効化して、見た目上のヌルヌル感を2倍(90 fps相当)に改善できます。

激しく動くシーンで効果がやや減衰するものの、平均的に1.7~1.8倍のfps向上です。

ただし、入力遅延は若干増えます。崩壊スターレイルや鳴潮のようなソロゲームなら問題ないですが、競技性を問われるFPSゲームと相性が悪いです。

モンハンワイルズが動くか検証

| |

|---|---|

| フルHD 最低設定 + FSR:バランス | 平均 : 24.7 fps |

| 下位1% : 21.7 fps | |

| フルHD 最低設定 + FSR:ウルトラパフォーマンス | 平均 : 30.3 fps |

| 下位1% : 26.6 fps | |

| フルHD 最低設定 + FSR:ウルトラパフォーマンス + FSRフレーム生成 | 平均 : 53.4 fps |

| 下位1% : 44.8 fps | |

最低設定にFSR:バランスを入れても、平均30 fpsすら出せません。まるでパラパラマンガです。

FSR:ウルトラパフォーマンスでなんとか平均30 fps台に乗って、フレーム生成を有効化して見かけ上は平均50 fpsに達します。

しかし、入力遅延が30 fpsのままだから自分の操作と映像の動きに妙なタイムラグを感じてしまい、かなり不愉快なプレイです。

Radeon 780Mでモンハンワイルズは厳しいです。

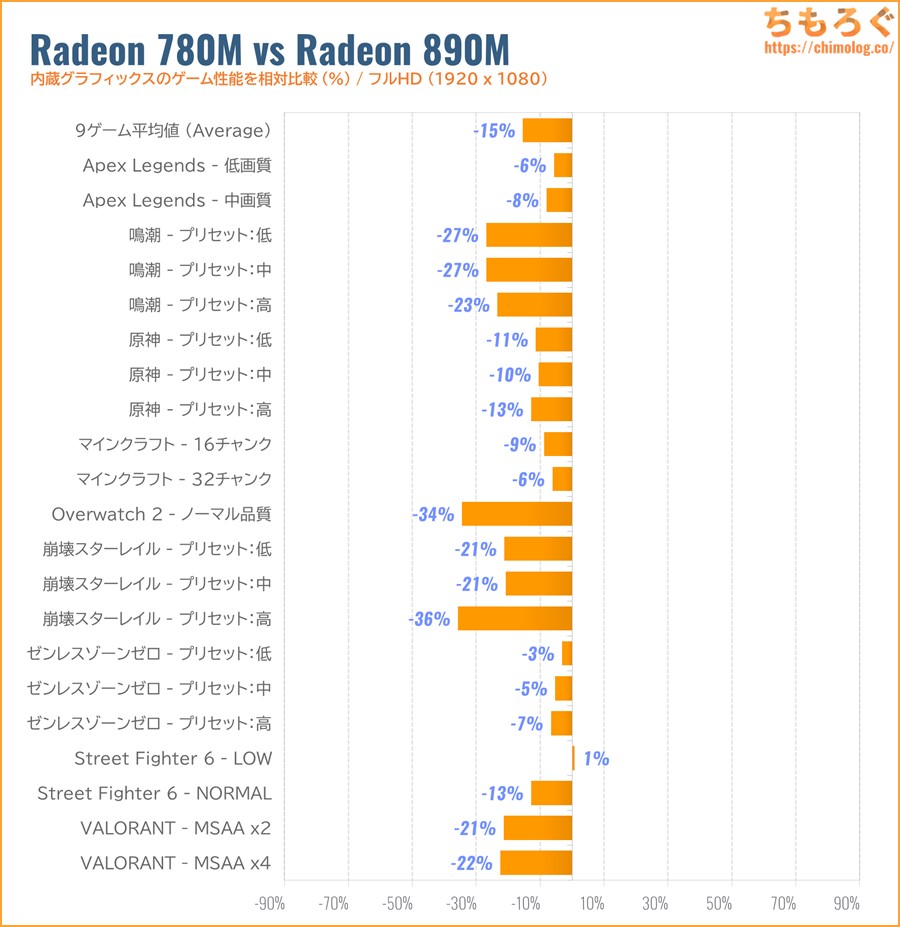

Radeon 890M(Ryzen AI 9)と性能比較

現行フラグシップ級の内蔵GPU「Radeon 890M(1024コア)」とゲーム性能を比較します。

すべてのゲームでRadeon 890M(1024コア)が勝利を収め、Radeon 780M(768コア)は平均で約15%ほど低いだけです。

崩壊スターレイルやオーバーウォッチだと内蔵GPUのスペック差分がそのまま反映される一方、ゼンレスゾーンゼロやマインクラフトはCPU側のボトルネックに阻まれています。

内蔵GPU単体の性能だけを伸ばしても、実際のゲーム性能は意外と伸びない印象です。CPUの性能とメインメモリの帯域幅もセットで増やさないと、効率が悪いのかもしれません。

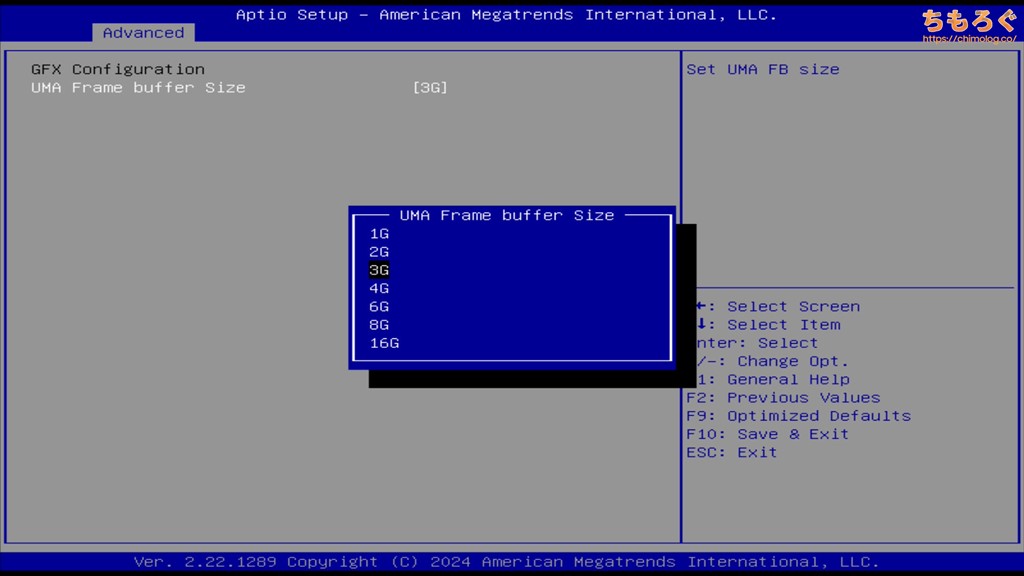

AIテキスト生成(LLM)の性能をチェック

内蔵グラフィックスにVRAMを16 GB割り当てて、AIテキスト生成モデル「DeepSeek-R1-Distill-Qwen(bartowski)」を動かせるかベンチマークします。

「モンハンワイルズにおすすめなゲーミングPCについて約6000文字で解説してください」と英語で質問して、1秒あたりの回答スピード(token/s)で比較します。

「ollama(ROCm)」の場合

ollamaにRadeon 780M対応ROCmライブラリ(gfx1103)を導入して、ROCmデバイスとして認識させます。

しかし、プロンプト(指示内容)を打ち込むと「exit status 0xc0000489」エラーで動作しなかったです。

残念ながら・・・今後のミニPCレビューから「ollama」を外す予定です。かかった時間に対する効果が少なすぎて、もはや不毛としか言えません。

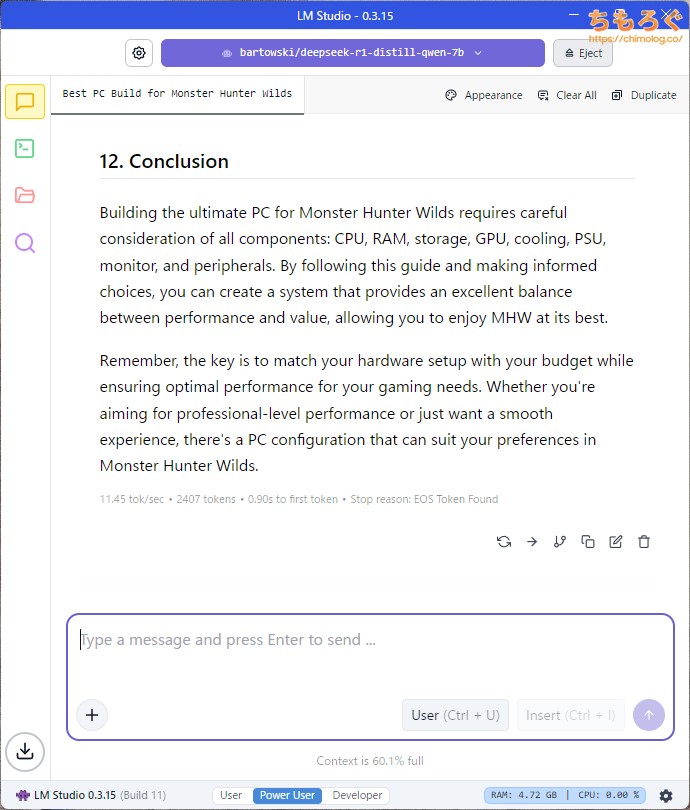

「LM Studio(Vulkan)」の場合

Vulkan(llama.cpp)で動くLM Studioは、初期設定のままRadeon 780Mをすんなりと認識して、入力したプロンプトに対して返答できます。

| マシン | GMKtec K8 Plus | GMKtec EVO-X1 AI |

|---|---|---|

| CPU | Ryzen 7 8845HS | Ryzen AI 9 HX 370 |

| GPU | Radeon 780M | Radeon 890M |

| RAM | 32 GBDDR5-5600 | 32 GBLPDDR5X-7500 |

| DeepSeek-R1-Distill-Qwen 7BQ4_K_M.gguf | 11.45 token/s | 13.41 token/s |

| DeepSeek-R1-Distill-Qwen 14BQ4_K_M.gguf | 5.89 token/s | 7.09 token/s |

| DeepSeek-R1-Distill-Qwen 32BQ4_K_M.gguf | 読み込み不可 | 読み込み不可 |

| 性能差 | -16% | – |

量子化されたGGUF版モデルの場合、7Bと14Bまで動作確認がとれましたが、32BはVRAM容量が不足していて読み込みすら不可です。

GMKtec K8 Plus の温度と騒音

動作温度をチェック

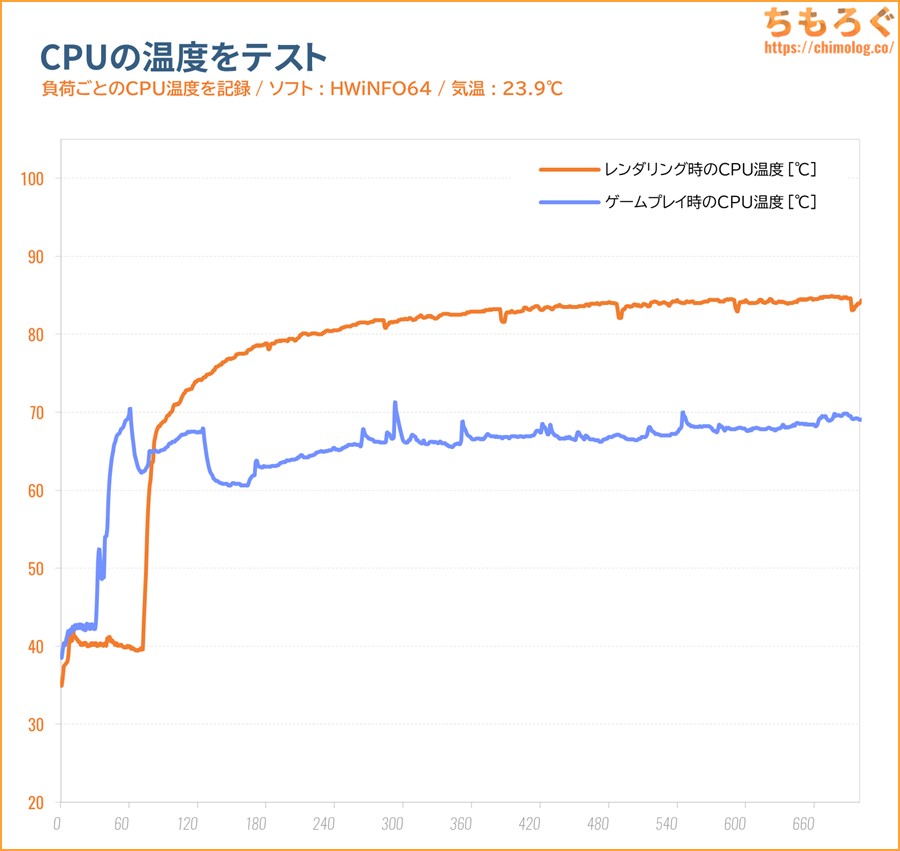

| ベンチマーク中のCPU温度 ※CPUに100%の負荷がかかった状態 |

|---|

|

|

CPUに100%の負荷がかかるCinebench R23ベンチマーク中のCPU温度は最大で85℃、平均76℃です。

内蔵グラフィックスにも負荷がかかるFF14ベンチマークでは、最大71℃、平均66℃です。

厚み13.5 mmのヒートシンクと銅製ベースプレートによる薄型な熱設計ですが、連続54 Wの負荷を最大80℃台に抑えられています。

底面に60 mm径シロッコファン、天板に70 mm径ファンを使った上下サンドイッチ構造で、ケース内部の熱気を迅速に吐き出し冷却性能に貢献しています。

ちなみに天板のプラ製パネルを外せば、通気性が向上してあと4~5℃余裕で冷える効果がありました。

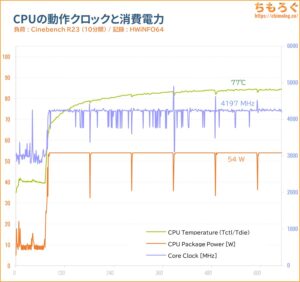

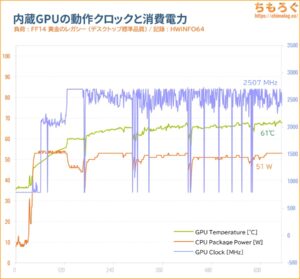

| 負荷時の電力制御 ※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

| CPU側 | 内蔵GPU側 |

|  |

| 平均値まとめ | |

|

|

GMKtec K8 Plus の電力制御をチェック。

CPUクロックはテスト開始直後に4300 MHz前後に達し、その後4200 MHz前後まで下がって安定します。一貫して54 Wの消費電力を維持し、CPUクロックは平均4197 MHzです。

サーマルスロットリングらしい症状は皆無で、おおむね横一直線のグラフです。

内蔵GPUのクロックは平均2500 MHz前後で安定しており、Radeon 780Mの定格クロック(2700 MHz)の一歩手前で動作します。

冷却性能にまだ余裕が残されていますが、最大パフォーマンスより、動作音(静音性)を重視した冷却プロファイルと電力チューニングです。

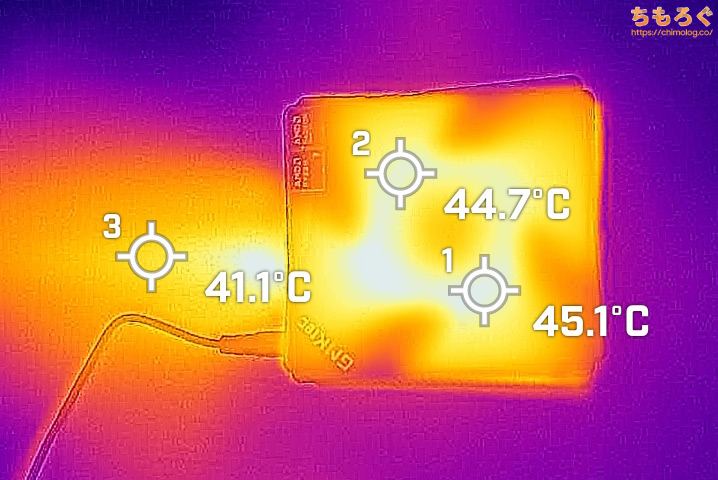

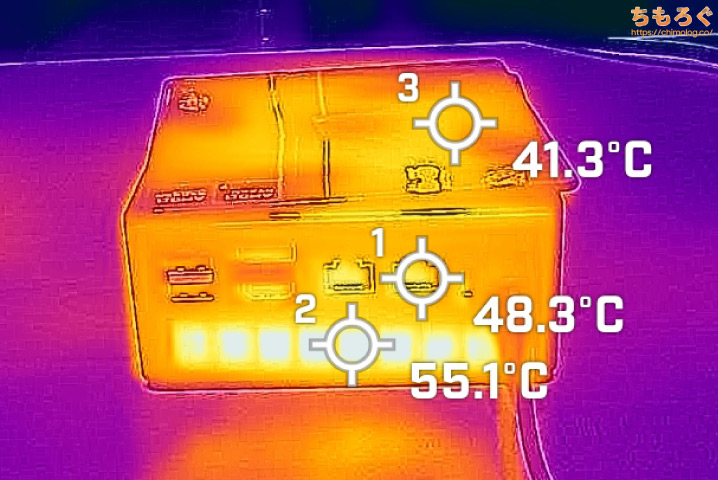

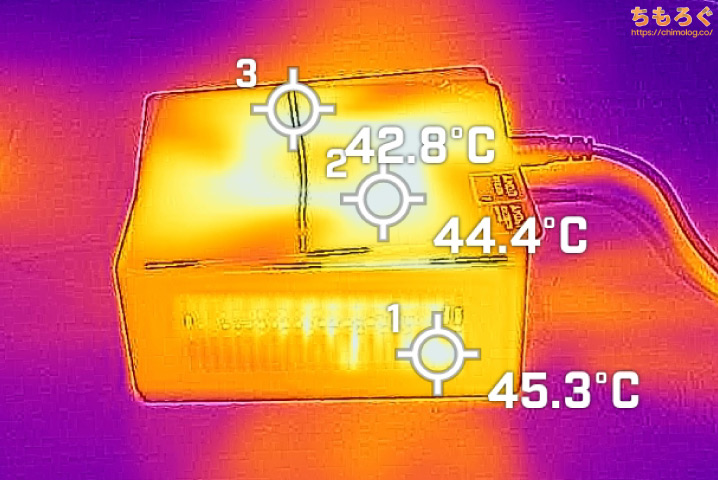

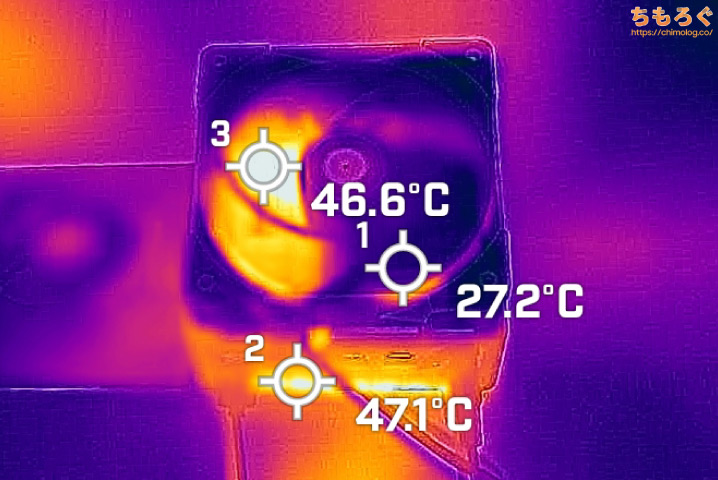

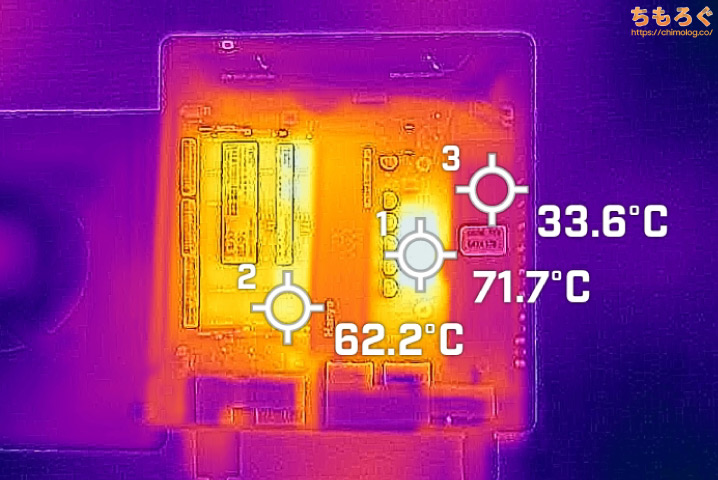

サーモグラフィーカメラで負荷時の放熱をチェック。

リアパネル(背面)側は50℃手前で、ヒートシンクの排気口が55℃前後です。まったく問題のない温度です。

左右のサイドパネルにある排気用スリットからも、内部の熱気を勢いよく吹き出しています。

70 mm径ファンが付いている天板パネルです。ヒートシンクから漏れ出る熱気を、天板パネルの隙間から逃がす役割を果たします。

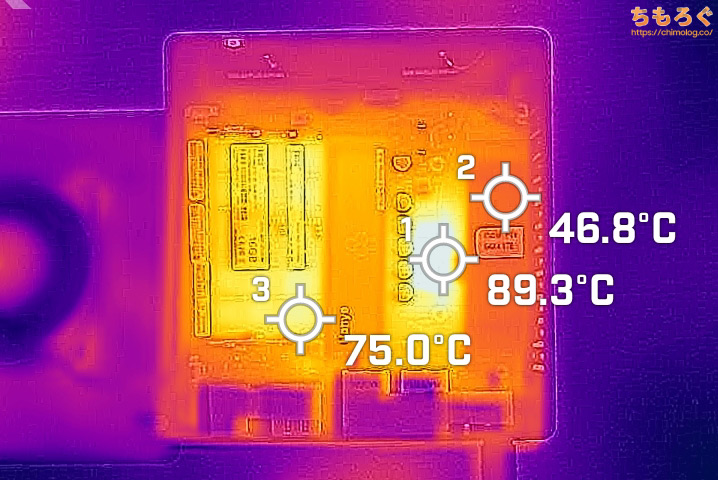

天板パネルを開封して、高負荷時のケース内部温度をチェック。

若干、熱が内部にこもりやすい傾向が見られます。天板パネルの隙間がわずか2 mmしかなく、天板の70 mm径ファンを1500~1800 rpmで回しても熱が逃げ切らない様子。

CPUに電力を供給するVRMフェーズ(DrMOS)が約90℃近くまで熱くなっています。

付近のポリマー個体コンデンサは90℃前後の環境でも軽く50000時間(約6年)を超える耐用年数です。見た目に反して、それほど心配しなくても大丈夫です。

M.2 SSD本体はヒートシンクも付いているおかげか、表面が45℃程度に済んでいます。SODIMMメモリが75℃前後まで熱くなっているのが少し気になるくらいです。

ケース内部温度が不安な方は、天板パネルを外してUSBケースファンを付けると確実です。

- VRM(DrMOS):約90℃ → 約72℃

- SODIMMメモリ:約75℃ → 約62℃

- SSDヒートシンク:約47℃ → 約34℃

ケースファンで5分ほど冷やしただけで、表面温度が劇的に下がります。

ACアダプターは連続負荷時でも、50℃台前後にしかならないです。

GMKtec K8 Plusに付属するACアダプターの場合、変換効率が約91%前後とやや平均的でした。

高負荷時の放熱量(ロス)が約6 Wくらいです。室温でも不安なく冷やせます。

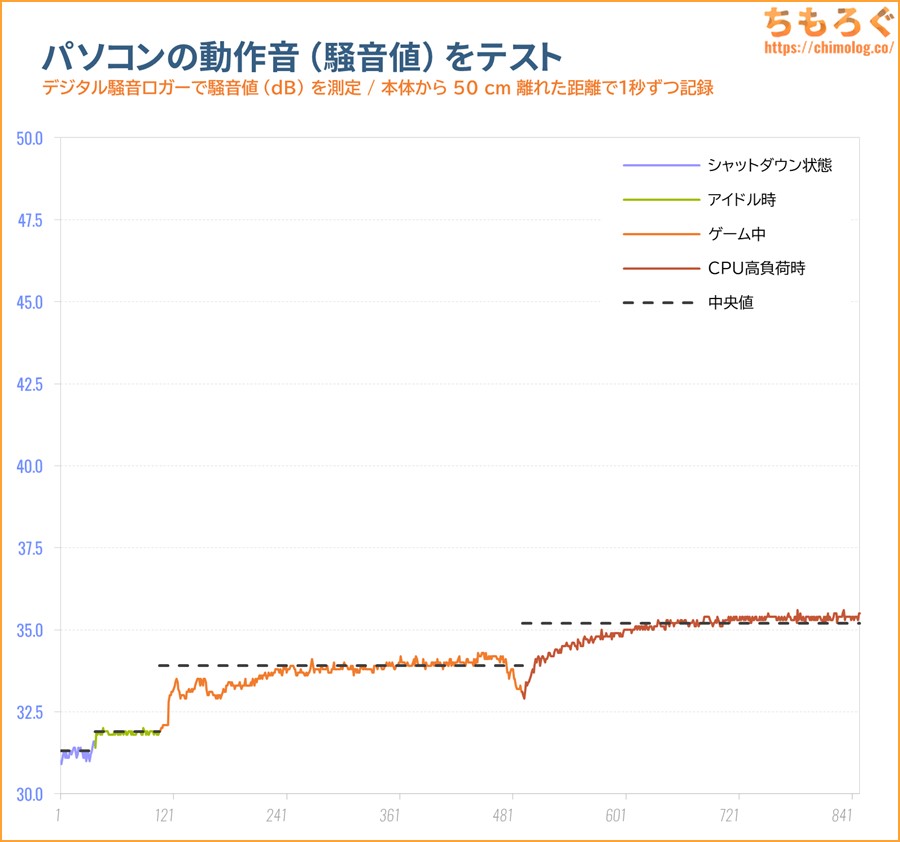

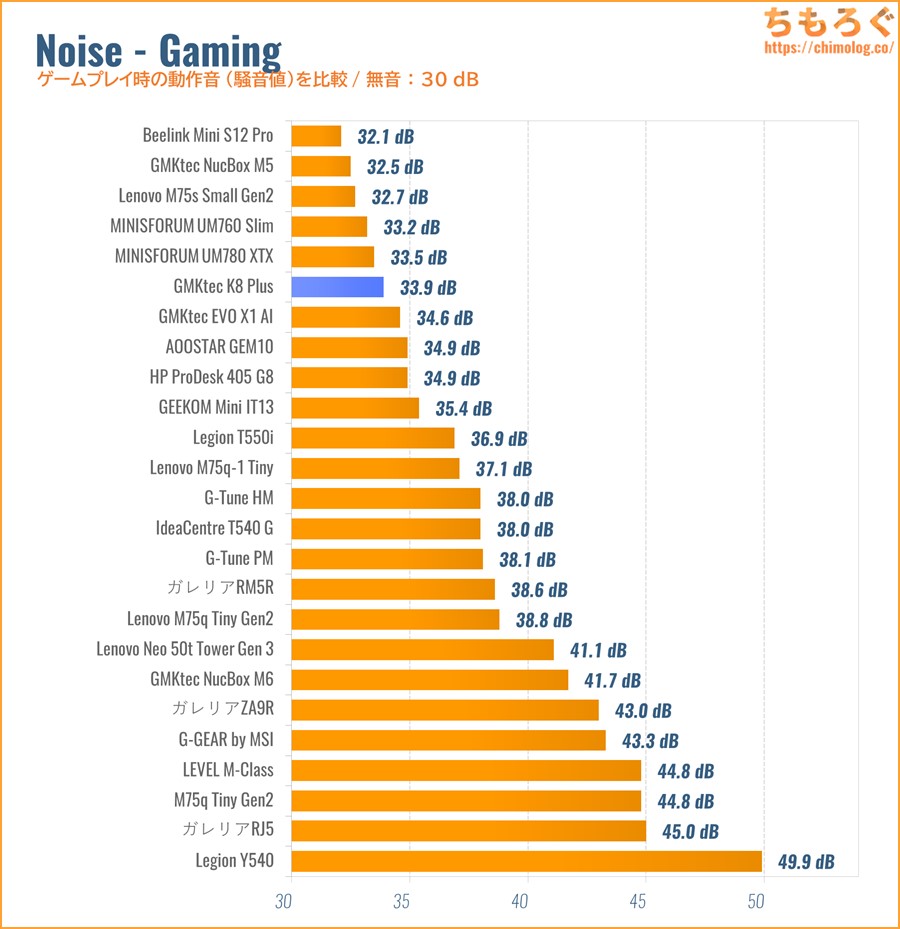

静音性能を騒音計で検証

| 動作音(騒音)をテスト (本体から50 cmの距離で測定) | ||

|---|---|---|

| ||

| シャットダウン (電源オフ時) | 31.3 dB | |

| アイドル時 (何もしない状態) | 31.9 dB | |

| ゲームプレイ中 (FF14:黄金のレガシー) | 33.9 dB | |

| CPU高負荷時 (Cinebench R23) | 35.2 dB | |

校正済みのデジタル騒音メーターを使って「GMKtec K8 Plus」の動作音(騒音レベル)を、シーン別に測定しました。それぞれの測定結果は中央値です。

| 騒音値(dBA) | 評価 | 目安 |

|---|---|---|

| 30 ~ 32.49 | 極めて静か | 耳を近づければ聞こえるレベル |

| 32.5 ~ 34.9 | 静か | ファンが回っているのが分かる |

| 35 ~ 39.9 | やや静か | 扇風機を「小」で回したくらい |

| 40 ~ 42.49 | 普通 | エアコンよりは静かな音 |

| 42.5 ~ 44.99 | やや騒音 | エアコンの動作音に近い |

| 45 ~ 50 | 騒がしい | 扇風機を「中~大」で回した音 |

| 50 ~ | うるさい・・・ | 換気扇を全力で回した音 |

GMKtec K8 Plusは、オフィスワークから軽いゲームなど軽~中程度の負荷なら、おおむね静かなミニPCです。

動画エンコードやゲーム開始時のシェーダーコンパイル、複数のWindows Updateなど、重量級のタスクでCPUに負荷が集中するとファンの回転音がよく聴こえます。

ミニPCの割に大口径(70 mm)なファンを使っているせいか、風切音の多くが低周波に偏っています。ノートパソコンのような甲高い音をあまり立てないから、主観的に静かに感じやすいです。

テストで測定された33.9 dB(中央値)は「静か(32.5~34.9 dB)」に分類されます。高負荷時に限って「やや静か(35~39.9 dB)」です。

なお、BIOS設定から「Quiet」モードを有効化で、CPUの電力を抑えてファンの動作音をさらに抑えられます。

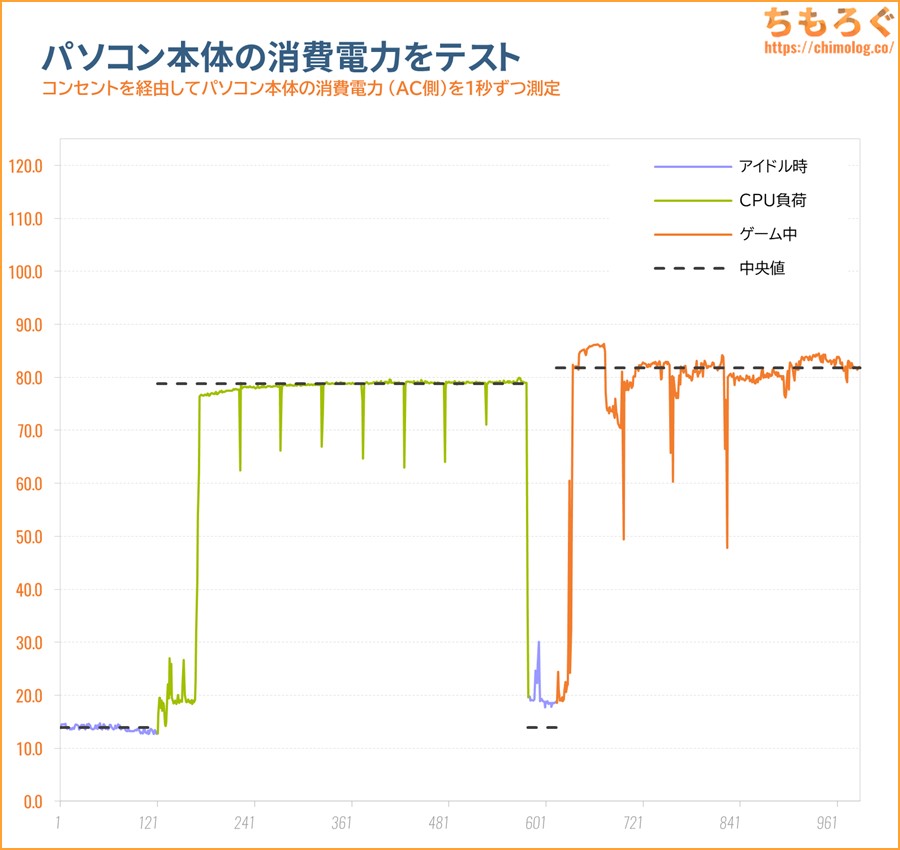

コンセント経由の消費電力をテスト

| 消費電力 (ACアダプター接続時) | ||

|---|---|---|

| ||

| アイドル時 (デスクトップ画面) | 13.9 W | |

| CPU負荷 (Cinebench R23) | 78.8 W | |

| ゲームプレイ中 (FF14ベンチ) | 81.8 W | |

ACアダプター接続時の消費電力はアイドル時でおよそ14 W前後、Cinebench R23でCPUに負荷をかけて79 W前後ほど。

ゲームプレイ(内蔵GPU)時の消費電力が82 W前後です。

なお、USB Type-CでUSB PD(最大15 W)を使ったり、ポータブルSSDを挿し込むと追加で4~15 Wほど増える場合があります。

まとめ:Zen4(8コア)+ 豪華なI/Oが付いて7万円台

「GMKtec K8 Plus」のデメリットと弱点

- 重量級ゲーミングは厳しい

- ゲームは設定を妥協する前提

- SDカードスロットなし

- 役に立たない「NPU XDNA2」

- 物足りないパーツ拡張性

- 天板パネル内部に熱がこもりやすい

- 高負荷時の動作音は平凡

- メーカー1年保証(Amazon)

「GMKtec K8 Plus」のメリットと強み

- Ryzen 7 8845HS(8コア16スレッド)

- 軽量ゲーミングなら快適

(AFMF 2.1でフレーム挿入も対応) - オフィス用途に十分な性能

- 手のひらサイズで置き場に困らない

- USB 40 Gbpsを2個も搭載

(USB PD 15W + DP Alt Mode対応) - 2.5G LANポートあり

- VESA変換マウントキット付属

- Oculinkポートでグラボを増設可

- M.2 SSDに70 mmファン搭載

- 消費電力が少ない

- Windows 11 Pro(OEM版)

- メーカー保証18ヶ月(楽天限定)

- コストパフォーマンスが高い

GMKtec K8 Plusはオールラウンダーな性能と「高いコスパ」を両立するミニPCです。

特に、コストパフォーマンスの高さは特筆するべき強さを誇ります。実質7.5万円の定価から得られる内容がとても多いです。

まずZen4世代の今でも通用する8コア16スレッドCPUに、モバイルゲームの中設定くらいなら平均60 fpsも狙える強力な内蔵GPU「Radeon 780M」が入っています。

さらに各種I/Oポートも盛り沢山。USB 40 Gbpsが2個(最大15 Wの急速充電とDP Alt Mode対応)に、外付けグラボを増設できるOculinkポートも備えます。

USB 10 GbpsポートとUSB 2.0ポートもそれぞれ2個ずつ付いています。

しいて難点を挙げるなら、数時間のゲームプレイで天板パネル内部に熱がこもりやすい傾向です。

どうしても内部の温度が気になる場合は、プラ製の天板パネルを外して隙間を確保するか、パネルを外して別途ケースファンを置いておくと確実に冷やせます。

全体的にコスパが高いミニPCです。

予算10万円以下からミニPCを買う場合、GMKtec K8 Plusが間違いなく有力候補に挙がってくるでしょう。I/Oポートの充実度を含めるとなかなか競合が見つからないです。

以上「GMKtec K8 Plusレビュー:なんと7万円台から「Ryzen 7 8845HS」搭載【USB4も2個あり】」でした。

「GMKtec K8 Plus」を入手する

楽天市場のGMKtec公式ショップにて、25%割引クーポンとポイント還元(※筆者は最低7.3%)をあわせて実質7.1~7.5万円から購入できます。

今回のレビューで使ったケースファンキットは以下3点です。ケースファンにもよりますが、静音性が大きく向上します。

メーカー保証を6ヶ月延長【無料】

- GMKtec K8 Plus(楽天市場店)

GMKtec楽天市場店で購入し、商品レビューを書き込むと無料でメーカー保証が6ヶ月延長されます。

Amazonで買ってレビューを書いても対象外なので、せっかく買うなら楽天一択です。

GMKtec K8 Plusの代替案

過去にレビューしたミニPCで、GMKtec K8 Plusの代替案をいくつか挙げられます。

性能やスペックが近い競合モデルが「MINISFORUM UM780 XTX」です。

K8 Plusとほぼ同じ性能のRyzen 7 7840HS(Radeon 780M)に、USB 40 Gbpsを2個とOculinkポートまで装備します。

キューブ型に近い分厚いフォームから得られる、高い冷却性能と静音性が目立ったメリット。ただし、ブランド力があるのか価格がやや高いです。

Ryzen 7 8700GEを搭載する「ThinkCentre M75q Tiny Gen5」も性能的に代替案になりえます。

しかし、約10万円近い価格にもかかわらず、2.5G LANやUSB 40 Gbpsポートは一切ないです。業務クラスの高い信頼性が最大のウリですが・・・ コスパは正直イマイチ。

ミニPCのおすすめレビュー記事

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

検証乙です!

見出しの搭載GPUが780mでなく890mになってます!

この小さい筐体でOculink,USB4x2,PCIE4x4x2という拡張性はとんでもないですね〜

ゲームやるだけなら諸々込で考えても、こいつにGPU外付けするのが安いとかいう自作界の特異点になり得ますね。。。

コメントありがとうございます。見出しを修正しました。

実はLenovo Tiny初代モデルが3~4万円台で出た頃から、自作からミニPCに流れる人が増えてます。下手するとCPU単品の価格で、OS込みの完成済みシステムが買えてしまうので、自作でミニPCのコスパに勝つのは難しいですね。

詳細なレビューありがとうございました。

これの64GB版購入しました!

・意外と内部熱持つのですね……。ファン取付参考にさせていただきます。

・LPDDR5の EVO-X1 とGPU差あまりないですね。

・Beelinkはボリュームライセンスなんですね……。N100のはスグに Proxmoxにしたから気が付かなかったけどWindowsで使うなら候補から外れますね……。

・eGPU安定動作すると知れてよかったです。

約3~4時間の連続負荷で、VRMフェーズ周辺が90℃台まで上がってしまうので、ケースファンなど積極的なアクティブ冷却を付けた方が製品寿命を伸ばせそうです。

ただ、見た目がちょっと不細工なのが欠点ですね・・・。天板パネルに90 / 120 mmファンの取り付け穴がついてるミニPCがあったら面白そう。

載せるだけのこんなファンもあるよ

https://www.amazon.co.jp/ELUTENG-USBファン-緩衝パッド付き-3段階風量調節-ノートパソコン/dp/B0BC7ZG8QD?ref_=ast_sto_dp&th=1

って言うかここで紹介されてたんだっけ?

EVO-X2のレビューもお待ちしています

元々PC自作やっていて外付けGPUをやりたいなーって思っていて、此処の記事見て今買いました。割と熱がこもるのですね。ファン交換で行けるかなぁとも思ってましたが・・・とりあえず蓋のかさあげしてみましょうか?

個々の返信でのノクチュアファンのっけてられてましたが風を当ててるのですか?

購入してわかりましたが、CPU温度も考えると上より横から風当てたほうが全体的に冷えます。上からだと基板上だけです

レビューありがとうございます。

この記事を参考にして、古いCoffee Lake搭載のノートパソコンの代替として本製品を購入しました。

VRMフェーズ上に6×6mmの銅製ヒートシンクを設置するか考えているのですが、やはり焼け石に水でしょうか。