ASUSが2021年4月末にリリースした簡易水冷ユニットの新モデル「ROG STRIX LC II 280 ARGB」をレビュー。第7世代Asetekポンプ採用で高性能かつ高信頼を担保しつつ、ROG STRIXならではの高度で自由なLEDライティングが大きな強みです。

ROG STRIX LC II 280 ARGBのスペックと仕様

| ROG STRIX LC II 280 ARGB | |

|---|---|

| ウォーターブロック | 80 x 80 x 45 mm 銅製ベースプレート |

| ポンプ | Asetek製(第7世代) 800 ~ 2800 rpm(+/-300) |

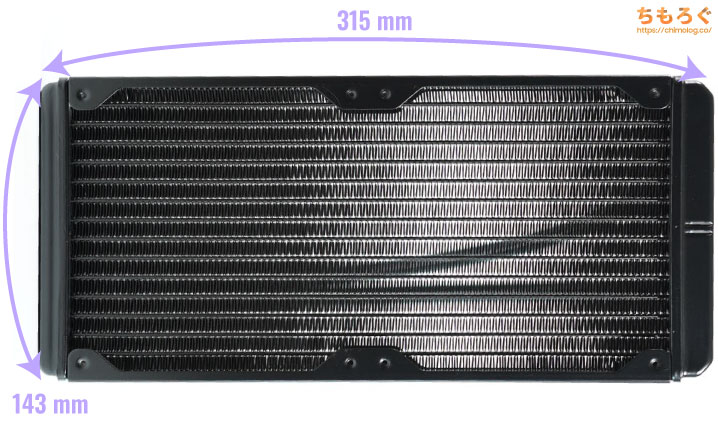

| ラジエーター | 143 x 315 x 30 mm アルミニウム製 チューブ長:380 mm |

| 冷却ファン | ROG STRIX FAN MODEL 14 ARGB 140 mmファン x2 |

| LED対応 | ASUS AURA Sync |

| 互換性 | Intel:LGA 115x / 1200 / 20xx AMD:AM4 / TR4 |

| 保証年数 | 6年 |

| 参考価格 | 29800 円 |

簡易水冷ユニットの製造元としてド定番メーカー、Asetek社の第7世代ウォーターポンプを採用した性能と信頼性を重視した簡易水冷ユニットです。

ラジエーターはアルミニウム製の280 mmサイズ、チューブの長さは標準的な380 mmです。冷却ファンに静圧に優れる「Axial-tech(140 mmサイズ)」ファンを2つ搭載。

基本スペックは文句なしに高性能、保証年数は6年と長期ですが、価格も相応にお高いです。2021年5月時点で、2.8~3.0万円で購入できます。

ROG STRIX LC II 280 ARGBを開封レビュー

パッケージと付属品

ROG STRIXシリーズらしい、斜めラインで構成された近未来的なイメージのパッケージデザインです。

箱は底面からめくり上げるだけで開封できます。あまりにもアッサリと箱が空いてしまうので、箱を持ち運ぶ時はうっかりベロンッと中身を放り出さないように注意してください。

付属品はチャック付きのビニール袋にていねいに小分けされてます。

|

|---|

|

取り付けに必要な付属品がすべて揃ってます。

ラジエーター本体

280 mmラジエーターは放熱性に優れるアルミニウム製です。アルミは簡易水冷ユニットのラジエーターに使われる定番の素材です。

ラジエーターの工作精度は可もなく不可もなく、少しめくれている部分がありますが、穴はきちんと通っているので冷却性能への悪影響はほとんどありません。

ラジエーターの厚みはほぼ30 mm(実測では30 mmよりわずかに分厚い)でした。ラジエーターの側面に「ROG」ロゴが圧力で押し込む形で刻印されています。

ラジエーターの全長は315 mm(約32 cm)、横幅は143 mmです。240 mmより一回り大きいので、PCケースとの互換性は事前に要チェック。

ウォーターポンプとブロック

ラジエーター内部の循環液を運ぶ「心臓」にあたるパーツがウォーターポンプです。ROG STRIX LC II 280 ARGBは、高性能かつ高耐久で定評のあるAsetek社の第7世代ポンプを採用しています。

ポンプの回転数は800 ~ 2800 rpm(+/- 300)、本体から4ピンコネクタが伸びており、回転数をPWMで制御できます。静音重視 or 性能重視など、好みに合わせて回転数をコントロール可能です。

チューブ(ホース)はゴム材の上からナイロンスリーブ編組で保護して、優れた低透過性(Asetekいわく超低透過性)を実現。つまり、長期間の使用でも、チューブから循環液が蒸発しづらいです。

チューブの全長は380 mm、直径は11.1 mmでした。

CPUと接触するブロックは熱伝導率に優れる「銅製」です。鏡面仕上げではありませんが、少なくとも目視で見る限りほぼ完璧に平坦な加工が施されてます。

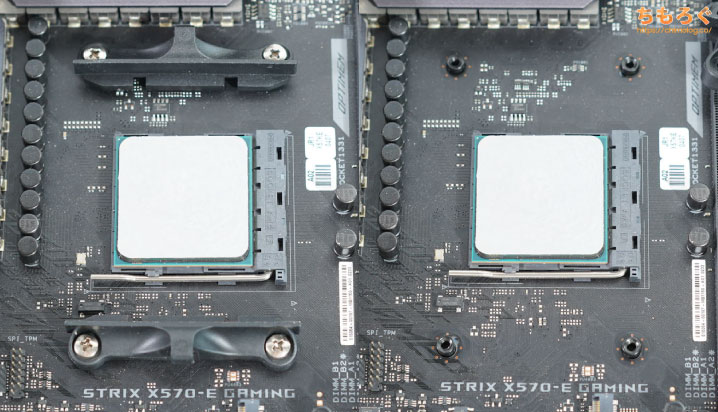

インテル用、AMD用それぞれに対応した取付ブラケットが用意されており、カチッと回転するだけで簡単に取り外し・交換が可能です(※写真ではAMD用ブラケットに交換してます)。

冷却ファン(140 mm x2)

冷却ファンは「ROG STRIX FAN MODEL 14 ARGB」が2つ付属します。140 mmサイズ、アドレサブルRGB対応です。

ファンブレードがリング状に囲われた独特の形状「Axial-tech Fan」です。ASUSのミドルハイ ~ ハイエンドクラスのグラフィックボードでよく採用されているファン形状です。

| ROG STRIX FAN MODEL 14 ARGB |

|---|

|

「ROG STRIX FAN MODEL 14 ARGB」のスペックはこちらの表にまとめた通り。

ファンから伸びているケーブルは2本あります。アドレサブルRGB(ARGB)制御用のコネクタと、ファンの回転数を制御する4ピンPWMコネクタです。

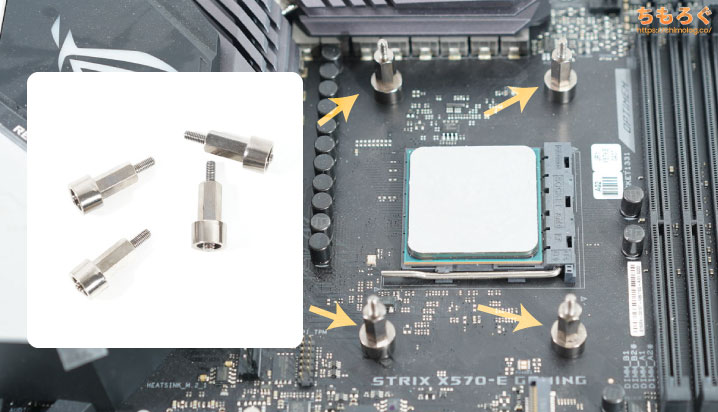

取り付け方法を解説

BTOパソコンはともかく、自作PCだとAMD Ryzenを選ぶユーザーが圧倒的に多いので、今回のレビューではSocket AM4(Ryzen)に取り付ける手順をざっくり解説します。

付属の冷却ファンを、長ネジ8本使ってラジエーターに固定します。

Socket AM4マザーボードに最初からついているAM4マウントを取り外します。ただし、バックプレートはそのまま使用するので外さないように。

AM4用スタンドオフネジ(4本)を、バックプレート側に固定します。手回しで簡単に取り付けられます。

ウォーターブロックに最初から付いているブラケットはインテル用です。今回はSocket AM4に取り付けるので、左に回してブラケットを外し、AMD用ブラケットに交換します。

ウォーターブロックを固定する手回しネジ(4本)を使って、マザーボードに固定します。対角線上に位置するネジを交互に締めるのがおすすめです。

- ウォーターブロックから伸びているケーブル:マザーボード上のAIO_PUMP

- ケースファンから伸びている4ピンケーブル:マザーボード上のCPU_FAN

- ケースファンから伸びているARGBケーブル:マザーボード上の+5V RGB

- MicroUSBケーブル:ウォーターブロックとマザーボード上のUSBを接続

簡易水冷ユニットは接続するケーブルが多いので、接続するべきケーブルをリストアップしてまとめました。

ASUS AURA SyncでLEDライティング

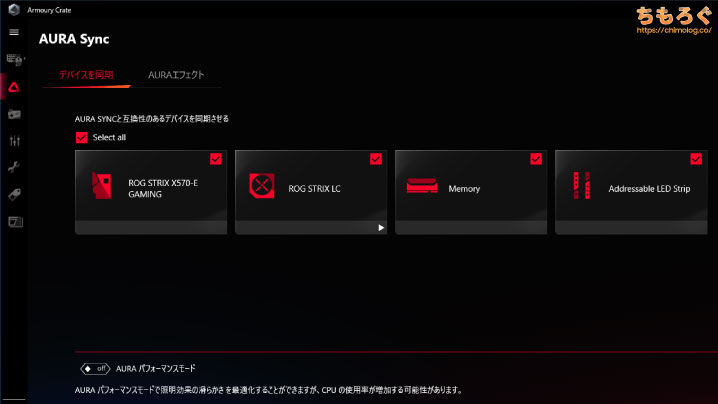

ASUS公式ユーティリティ「ARMOURY CRATE」から、ASUS AURA Syncに対応したハードウェアを自由にLEDライティングできます。

- ARMOURY CRATE(公式サイト)

AURA Syncから、対応ハードウェアのLEDライティング同期を設定可能。同期せず、ハードウェアそれぞれ個別にLEDライティングを設定もできます。

AURAエフェクトにて、LEDライティングの具体的な設定を行います。スタティック(固定色)や、ブレスやストロボなどのパターン点灯に加えて、

音楽の周波数に合わせて光り方を変える「ミュージック」や、画面全体に表示されている色(平均色または表示の多い色)に合わせて点灯させるなど。高度なLEDライティングが可能です。

なお、ミュージックや適応色のような同期パターンは若干CPUに負荷が掛かります。

AURA Creatorを使って、自分好みのLEDエフェクトも作成できます。動画編集ソフトのようにレイヤー(階層)が用意されており、なかなか沼の深いLED設定が可能です。

ARGBヘッダ経由で、冷却ファンのLEDライティングを設定したイメージ。

こちらはウォーターブロックにLEDライティングを設定したイメージです。メモリもいっしょに点灯してますが、使っているメモリ(G.Skill Trident Z)がたまたまASUS AURA Syncに対応していました。

ROG STRIX LC II 280 ARGBの冷却性能

テストスペックと方法論

| テスト環境 | |

|---|---|

| Ryzen 9 5950X | |

| SMZ-01R熱伝導率:13.2 W/mk | |

| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING | |

| DDR4-3200 16GB x2使用メモリ「G.Skill FTridentZ C16」 | |

| GTX 1650使用グラボ「Palit KalmX」 | |

| NVMe 500GB使用SSD「Samsung 970 EVO Plus」 | |

| 1200 W(80+ Platnium)使用モデル「Toughpower iRGB PLUS」 | |

| Windows 10 Pro 64bit検証時のバージョンは「20H2」 | |

コンシューマ向けで最強に近いCPU「Ryzen 9 5950X」を使って、ROG STRIX LC II 280 ARGBの冷却性能をテストします。

具体的なテスト方法をいろいろと考えましたが、ぼくはCPUクーラーの性能を知りたいので、広い部屋にオープンベンチ(ケースに入れない)環境でテストを行います。

PCケースに入れてしまうと、それはケースの性能も同時に評価してしまう事態に陥ってしまい本末転倒です※。実際の運用に近いといえば聞こえは良いものの、クーラーの評価としては不正確です。

※Mini-ITXケースに入れると冷えづらく、XL-ATXな巨大ケースに入れると冷えやすいです。PCケースの寸法や設計は、CPUクーラーの性能以上に影響が大きいため、不正確な評価に陥ります。

CPUは消費電力が200 W前後になるように調整します。最近のCPUは自動オーバークロックが実装されているので、定格でテストするとCPUの消費電力が変わってしまって正確な評価ができません。

CPUグリスは・・・最初は熱伝導シート(クマシート)を検討していました。しかし、手先が不器用な自分にとって恐ろしく使いづらく、何度も張り替える用途との相性が最悪です。

結局グリスは「SMZ-01R」です。熱伝導率が高いわりにとても塗りやすく、マスキングテープとクレジットカードを使ってそこそこ同じような塗布が可能と分かったので、CPUクーラーのテストにちょうど良いと思います。

最後に「CPUクーラーをどれくらい動かすか?」ですが、距離50 cmで動作音が35 dBになるようにファンの回転数を調整します。35 dBはとても静かです。

- クロック周波数:4.25 GHz

- コア電圧:1.369 V(固定モード)

- SOC電圧:1.050 V(固定モード)

- メモリ電圧:1.350 V(固定モード)

- Load Line Calibration:Level 3

Ryzen 9 5950Xを200 W前後で動かす設定は以上のとおりです。CPUの個体差によって、電圧と消費電力の出方は変わってくるので、あくまでも参考値です。

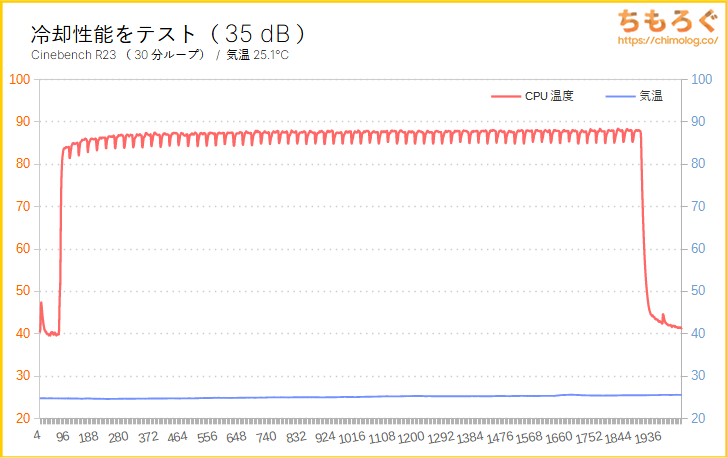

静かな設定(35 dB)の冷却性能

静かな設定の冷却性能は最大88.4℃、平均87.0℃です。さすがに200 Wの熱を相手に、静かな設定で冷やし切るのは少々無理があるようです。

なお、Ryzen 9 5950Xは定格だと125 W前後で自動オーバークロックが停止します。200 Wを90℃未満に抑えられる性能なら、定格運用において圧倒的な冷却性能に期待できます。

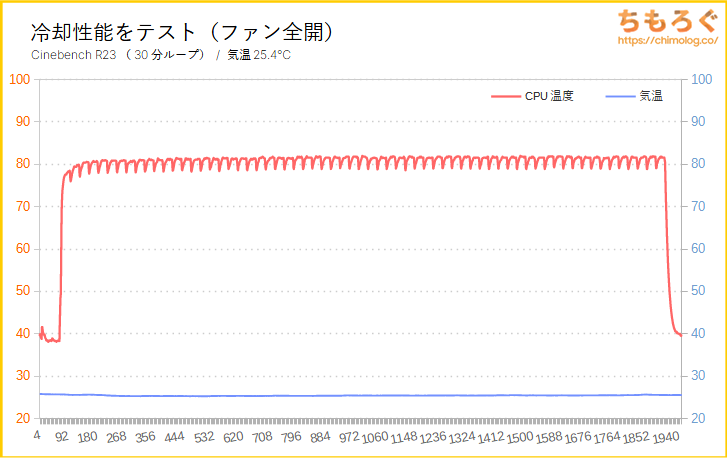

ファン全開(100%)時の冷却性能

ファン回転数を100%(全開)に変更して、同じテストを行います。先のテストより気温が0.3℃上昇してますが、結果に与える影響は極めて限定的です。

30分後、ファン全開時の冷却性能は最大82℃、平均80.9℃でした。静かな設定より平均6.1℃も下がっています。ファンを全開まで回せば、200 W級のオーバークロックも十分に処理できます。

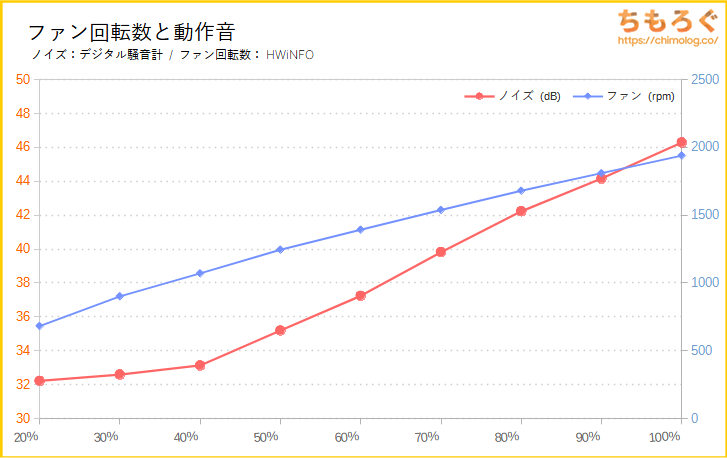

ファン回転数ごとの動作音(騒音)

ファンの回転数を10%ずつズラしながら、騒音値とファン回転数を測定したグラフです。ファン50%で35.2 dB、ファン100%で46.3 dBです。

| Fan (%) | ノイズ (dB) | ファン (rpm) |

|---|---|---|

| 20% | 32.2 dB | 682 rpm |

| 30% | 32.6 dB | 901 rpm |

| 40% | 33.1 dB | 1070 rpm |

| 50% | 35.2 dB | 1245 rpm |

| 60% | 37.2 dB | 1393 rpm |

| 70% | 39.8 dB | 1538 rpm |

| 80% | 42.2 dB | 1680 rpm |

| 90% | 44.2 dB | 1810 rpm |

| 100% | 46.3 dB | 1939 rpm |

静音重視の方はファン回転数を多くても60%に抑えると良いです。性能重視なら100%で構いませんが、40 dB超えの騒音値は一般的には「うるさい」ので人を選びます。

| 騒音値(dBA) | 評価 | 目安 |

|---|---|---|

| 30 ~ 32.49 | 極めて静か | 耳を近づければ聞こえるレベル |

| 32.5 ~ 34.9 | 静か | ファンが回っているのが分かる |

| 35 ~ 39.9 | やや静か | 扇風機を「小」で回したくらい |

| 40 ~ 42.49 | 普通 | エアコンよりは静かな音 |

| 42.5 ~ 44.99 | やや騒音 | エアコンの動作音に近い |

| 45 ~ 50 | 騒がしい | 扇風機を「中~大」で回した音 |

| 50 ~ | うるさい・・・ | 換気扇を全力で回した音 |

まとめ:ROGならではの優れたデザインと性能

「ROG STRIX LC II 280 ARGB」の微妙なとこ

- ファン70%以上で動作音が大きい

- 決して安くはない価格

目立ったデメリットは価格です。280 mmサイズの簡易水冷ユニットに約2.8万円は、決して安いとは言えません。360 mmサイズの「ROG RYUJIN 360」とほとんど同額です。

第7世代のAsetekポンプを採用した280 mmサイズとしても、国内でもっとも高価な価格設定。発売から1ヶ月しか経過していないので、もしかすると今後値下がりする可能性はあります。

「ROG STRIX LC II 280 ARGB」の良いところ

- 間違いなく優秀な冷却性能

- 自由度の高いLEDライティング

- ファン60%までなら静音動作

- 第7世代Asetekポンプ採用

- PWMでポンプの回転数を設定可

- ほとんどのソケットに対応する高い互換性

- 取り付けやすい4点マウント方式

- 6年もの長期保証

280 mmラジエーター、第7世代Asetekポンプ、ハイスペックな140 mmファンを搭載。ある意味、冷えて当然のコンポーネントを備えた高性能な280 mm簡易水冷ユニットです。

加えて、AURA Sync(AUMOURY CRATE)を使った高度なRGB LEDライティングが付いてきます。AURA Creatorを使って自分だけのカスタム点灯パターンも作成可能。

単に優れた冷却性能や静音性だけでなく、圧倒的なカスタマイズ性を持つLEDライティング機能に魅力を感じるゲーマーに、「ROG STRIX LC II 280 ARGB」はベストな選択肢です。

以上「ROG STRIX LC II 280 ARGBレビュー:第7世代Asetekポンプ採用の光る簡易水冷」でした。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

ケースを使わないと、水冷がエアフローやシステム全体に対する冷却に対してどういう影響があるのかとか、わかりにくくなりませんかね?

ケースの上面に設置して排気方向につけたらグラボとかの熱で気持ち冷えにくくなって

前面に設置して吸気方向につけたら気持ち内部温度上がりますね。

以上です。

実際の温度?ケース次第です。(なのでこれ単体の検証はほぼ無意味かと)

DEEPCOOLのCASTLEシリーズと迷っているのですが、信頼性(と保証)を重視してコイツを選ぶべきでしょうか。i9-10850kを定格運用しているのですが、DEEPCOOLの水冷となると決して安くない爆熱石やM/Bを壊しそうという思いがあるのが現状です。USBヘッダーはなるべくつぶしたくないのですが、10年運用を考えるとやはりROGに軍配が上がるのかな…と考えています。ROG水冷にするべきでしょうか?

瞬間的な発熱の処理は枕とグリスの性能で決まるのよね

ラジエータとファンの性能はその後、長期的に水温を低く保てるか(=CPUの冷却性能を維持できるか)に関わってくる

長時間CPU使用率100%で張り付く予定のない人は小型でもっと安いので良い

(Corsair iCUEなんかはAMDだとバックパネル無しで取り付けられるし初心者向け)

これはヘビーユース向け

こんにちは。

いつもたのしく読ませてもらっています。

平滑度の測定ですが、お住まいの産業技術研究センターとか工業技術センターに行けば

持ち込みで一時間あたりおいくら…みたいな格安で見てもらうことができますよ

私はキーエンスの顕微鏡をお借りしたことがあります。設備はそれぞれ違うので面白いものが置いてるかもしれませんね。