コストパフォーマンスの高さで人気を集めている「Radeon RX 9070 XT」を搭載した、ASRock製フラグシップモデル「RX 9070 XT Taichi 16GB OC」を詳しくレビューします。

サーモグラフィーカメラによる12V-2×6コネクタの発熱や、音響測定マイクを使った高周波ノイズ(コイル鳴き)も検証済みです。

評価用にASRock Japan(@AsrockJ)さんより「RX 9070 XT Taichi 16GB OC」を無償で1台提供していただきました。ASRockさん、ありがとうございます。

(公開:2025/4/2 | 更新:2025/4/14)

ASRock RX 9070 XT Taichi 16GB OC【スペック解説】

| メーカー | ASRock | AMD | |

|---|---|---|---|

| モデル | Taichi OC (RX9070XT TC 16GO) | Steel Legend (RX9070XT SL 16G) | Reference (109-G295A7-00D_03) |

| タイプ | オーバークロック版 | 定格準拠 | |

| ボードデザイン (全長 x 横幅 x 厚み) | 330 mm | 288 mm | 非公開 |

| 140 mm | 131 mm | ||

| 61 mm (3スロット占有) | 58 mm (3スロット占有) | ||

| GPUチップ | AMD Radeon RX 9070 XT | ||

| ブーストクロック | 3100 MHz(+4.4%) | 2970 MHz | |

| ゲームクロック | 2570 MHz(+7.1%) | 2400 MHz | |

| VRAM容量 | 16 GB | ||

| VRAM規格 | GDDR6(20 Gbps) | ||

| 映像端子 | HDMI 2.1(48 Gbps) DisplayPort 2.1(54 Gbps) DisplayPort 2.1(54 Gbps) DisplayPort 2.1(54 Gbps) | ||

| TBP (最大電力) | 340 W(+11.8%) | 304 W | |

| 補助電源 | 12V-2×6 | 8 pin x2 | |

| 電源容量の推奨値 | 850 W | 800 W | 750 W |

| MSRP | $ 730 | $ 600 | $ 600 |

| 参考価格 | 152800 円 143800 円 | 133800 円 128800 円 | 112980 円 (※アリバイ価格) |

| メーカー保証 | 3年(Amazon.co.jp限定) 2年(上記以外のショップ) | 非公開 | |

「ASRock RX 9070 XT Taichi 16GB OC」は、RDNA 4世代のフラグシップGPUチップ「Radeon RX 9070 XT」を搭載したオリジナルファンモデル※です。

型番の最後に「OC」と付いているとおり、AMD公式のリファレンスモデル(定格設計)よりも、動作クロックがやや高めに設定されたオーバークロック版です。

メーカー仕様表によると、ゲームクロックを2400 → 2570 MHz(+7.1%)、ブーストクロックを2970 → 3100 MHz(+4.4%)に底上げされています。

その代わり、TBP(Total Board Power)が304 → 340 W(+11.8%)へ増えてしまいます。消費電力が増えると放熱量も増えるため、冷却性能の高いASRock独自設計のボード設計を組み込んでいます。

もちろん、定格モデル(ASRockの場合:Steel Legend)以上に豪華な設計を盛り込んだから販売価格もやや高めです。

※ AMD以外のパートナー企業(ASRock / Sapphire / PowerColorなど)が、独自の冷却ファンやヒートシンクを搭載したグラフィックボードを「オリジナルファンモデル」と呼びます。

RX 9070 XT Taichi 16GB OCを開封レビュー

パッケージデザインと付属品

TAICHI(太極拳)をイメージした渦巻き状のロゴを大きく描いた、割とシンプルなパッケージデザインです。

パッケージ裏側に、メーカーが主張するアピールポイントやスペック仕様表が列挙されています。

パッケージ本体をゆさゆさと縦に振り回して、内箱をなんとか取り出します。

内箱は底面からめくりあげる見開き式でした。・・・できれば外箱も見開き式が良かったです。

発泡スチロール製の型抜きされた梱包材でぎっしり。グラフィックボード本体は静電気防止袋で保護され、付属品はそれぞれ袋に小分けされています。

- RX 9070 XT Taichi 16GB OC(本体)

- 12V-2×6 → PCIe 8 pin x3変換ケーブル

- VGAサポートステイ(支え棒)

- 説明書

おもな付属品です。

正規代理店で購入した場合のみ、はがき状のメーカー保証書も添付されています。今回はASRockから送られた提供品だから、メーカー保証書が付属しないです※。

※ 提供品に国内メーカー保証は付与されません。

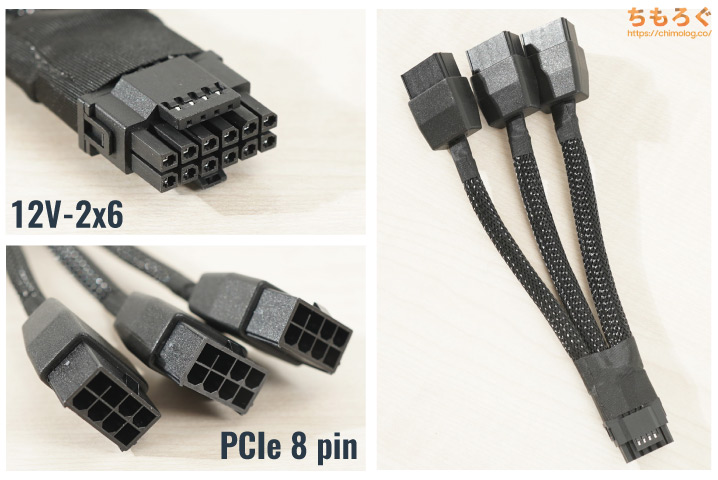

「12V-2×6 → PCIe 8 pin x3変換ケーブル」です。

もし、電源ユニット側に12V-2×6コネクタがなくても、昔ながらのPCIe 6+2 pinケーブルでそのまま使えます。動作に問題なければ新しい電源ユニットを用意しなくて大丈夫です。

実際にATX 2.x世代のCorsair HX850i(2021)で、RX 9070 XT Taichi 16GB OCを安定動作できてます。

PCケースの底面に設置して、グラフィックボードを支えるVGAサポートステイ(支え棒)です。

昨今の重量化したグラフィックボードだと経年使用で少しじつバックプレートが歪むから、無いよりあったほうが良いです。

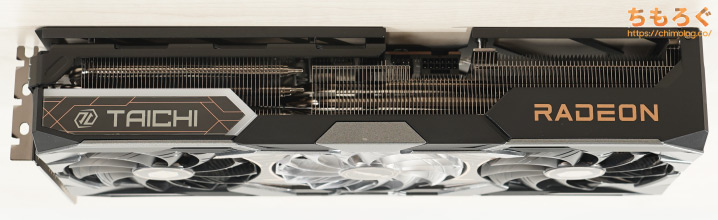

ボードデザインをチェック

デザインをじっくり見る前に、バックプレートに貼り付けてある保護フィルムを剥がします。

経年にともない保護フィルムが熱に負けて、バックプレートに癒着するかもしれないので、一応剥がしたほうがいいです。

ファンブレード側の保護フィルムも剥がします。つけたままだと、経年で剥がれてきた一部分がファンに当たって異音を発する原因になりがち。

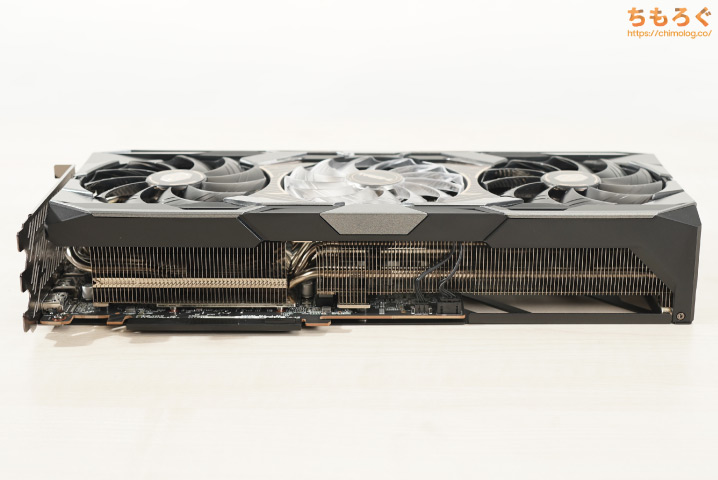

重厚感に欠ける、プラスチック比率が高い外装フレームを採用しています。ファンブレードもプラスチック製です。

その代わり本体重量を抑えられるメリットがあり、経年にともなう「歪み」や「たわみ」に強いです。

本体重量は「1462 g(約1.46 kg)」でした。ボード全長300 mm級のオリジナルモデルとして平均的な重量に入ります。

ボード全長が約330 mm(33 cm)、ボードの横幅が約140 mm(14 cm)あり、95 mm径のトリプルファンを備えます。

左右の冷却ファンが時計回り(右回転)、中央の冷却ファンのみ反時計回り(左回転)のリバース型アクティブ冷却システムです。

各ファンはダブルボールベアリング方式を採用し、セミファンレス駆動(= ファンが止まったり回ったりする仕組み)に対する耐久性を確保します。

そのほか、ファンブレードの外周をリング状に成形する「リング構造(Ring Structure)」を用いて、高い静圧と軸ブレ由来の騒音を抑える設計も導入済みです。

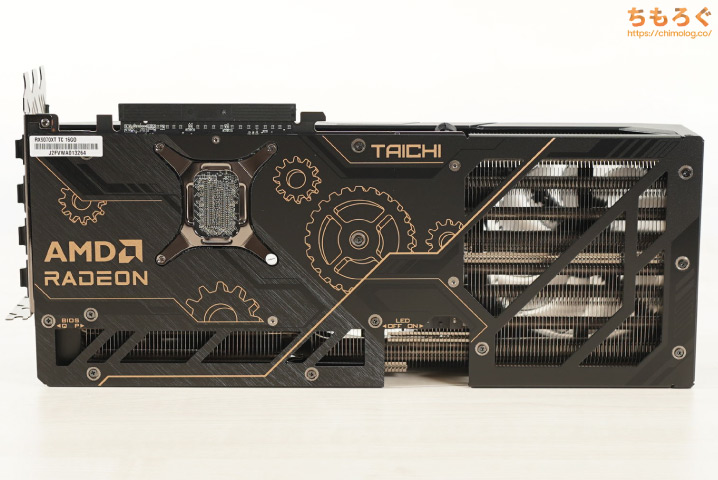

金属製バックプレートに、TAICHIを象徴する歯車(ギア)マークが刻印されています。

RX 9070 XTの基板本体はそれほど大きくないため、基板が面していない部分を片っ端からシースルー構造にして、バックプレート側から熱を抜けやすくする狙いです。

厚み61 mm(実測:60.9 mm)、3スロットも占有する分厚いヒートシンクです。

VRAMチップとVRMに接触した大型ヒートシンクに、8本のヒートパイプが通っています。

ヒートシンクとチップの間に挟むサーマルパッドは、Honeywell製「PTM7950」と呼ばれる相変化サーマルパッドを採用します。

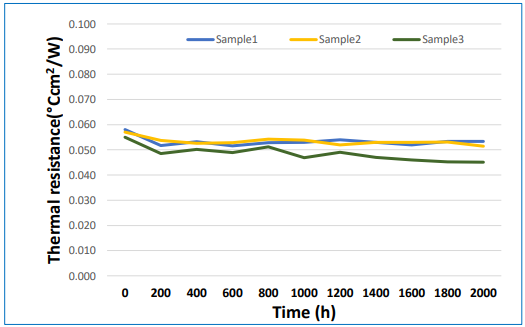

Honeywell社の資料より

「連続2000時間まで性能を維持可能」

冷却性能そのものは平均的(公称値:8.5W/mK)ですが、経年劣化(ポンピングアウト)に対する耐性が高いです。劣化しづらい素材だから、経年にともなう熱伝導率の低下を防ぎやすいとされます。

ただし、現行のPTM7950は厚み0.20 ~ 0.25 mmに限られます。厚み1.0 mm台を必要とするVRAMチップとの間を埋めるにはまったく厚みが足りず、GPUチップだけにPTM7950を適用可能です。

ASRock含め他社製のオリジナルモデルでも、「VRAMの温度が妙に高い」と口コミが相次いでいますが、それもそのはずでPTM7950をVRAMチップに使えないからです。

映像出力端子と対応規格

左から順番に

- HDMI 2.1(48 Gbps)

- DisplayPort 2.1(UHBR13.5 / 54 Gbps)

- DisplayPort 2.1(UHBR13.5 / 54 Gbps)

- DisplayPort 2.1(UHBR13.5 / 54 Gbps)

全部で4個の映像端子を備えます。

| 端子 | HDMI 2.1 (FRL12x4) | Display Port 2.1 (UHBR13.5) |

|---|---|---|

| 帯域幅 | 48 Gbps | 54 Gbps |

| フルHD |

|

|

| WQHD |

|

|

| 4K |

|

|

| 8K |

|

|

(端数を切り下げて計算)

10 bit(RGB方式)と、DSC圧縮転送を使った場合の対応リフレッシュレートをまとめました。

最近増えてきた、4K 240 HzゲーミングモニターやWQHD 480 Hzゲーミングモニターに対応できます。

電源供給(補助電源)コネクタ

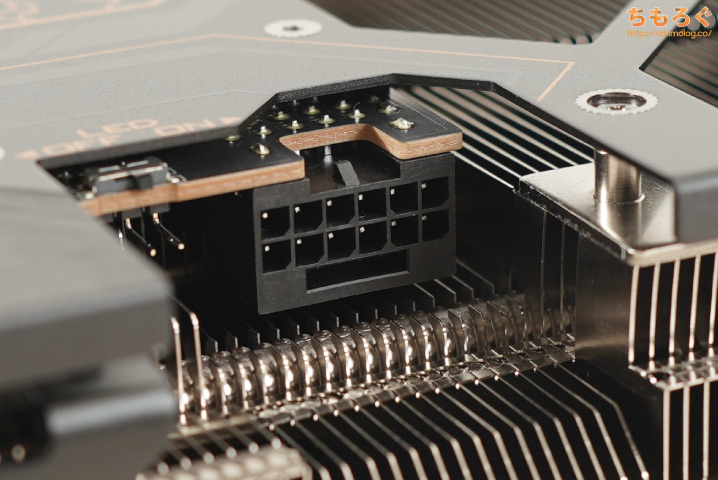

ASRock RX 9070 XT Taichi OCの補助電源コネクタは、最大600 Wまで対応できる「12V-2×6」を搭載。

ASRock製の電源ユニットに付属する、温度センサー付き12V-2×6ケーブルとの互換性もあります。

もちろん、ASRock以外の互換ケーブルもそのまま使えます。Corsair Type 4 → 12V-2×6ケーブルが問題なく機能すると確認済みです。

「カチッ」とクリップ部分が閉じるまで、しっかりと挿し込みます。

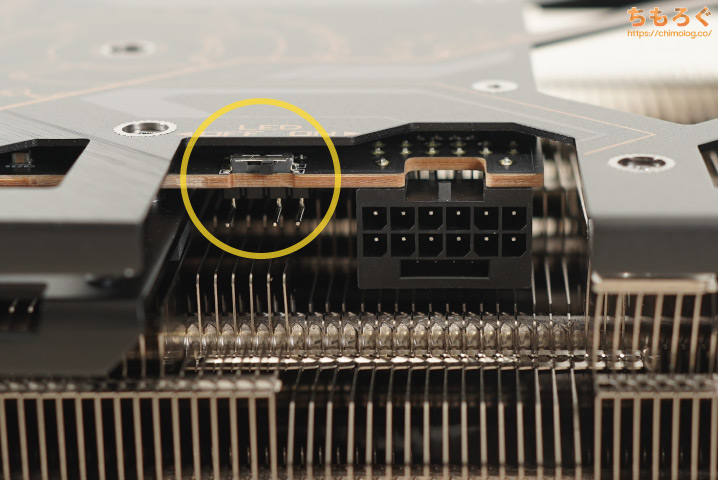

ちなみに、12V-2×6の隣にある3ピンコネクタは、ASRock Polychrome RGBシステムを制御するためのARGBライティングコネクタです。

ASRockマザーボードに付属するARGBケーブルを使って、専用ソフトウェアから自由度の高いRGBライティング制御が可能に。

vBIOS切り替えボタンとプロファイル内容

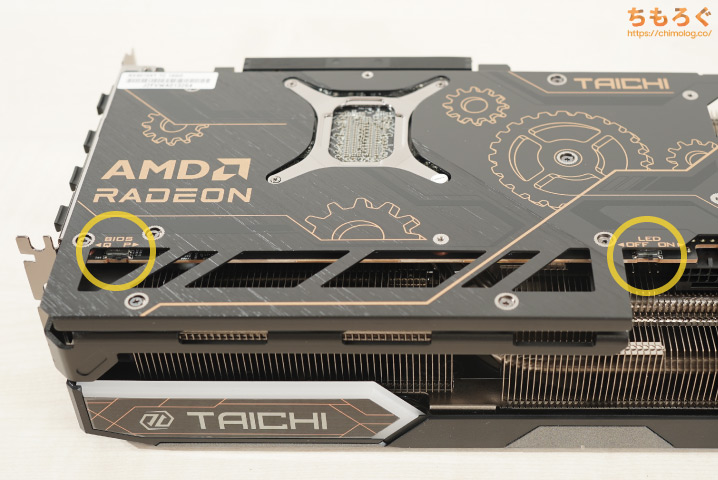

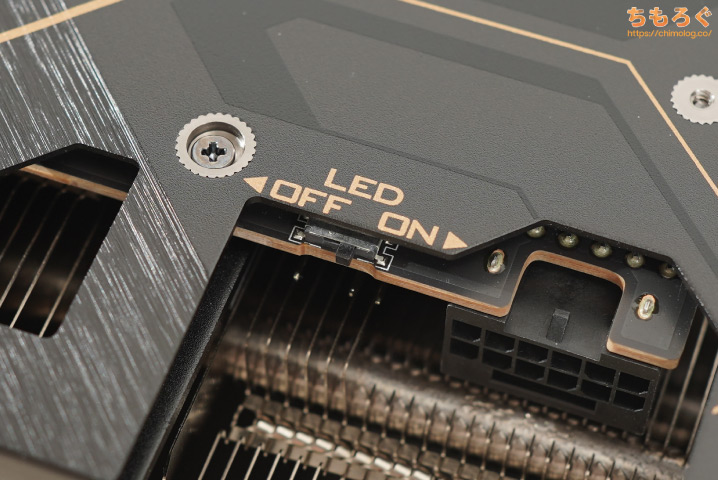

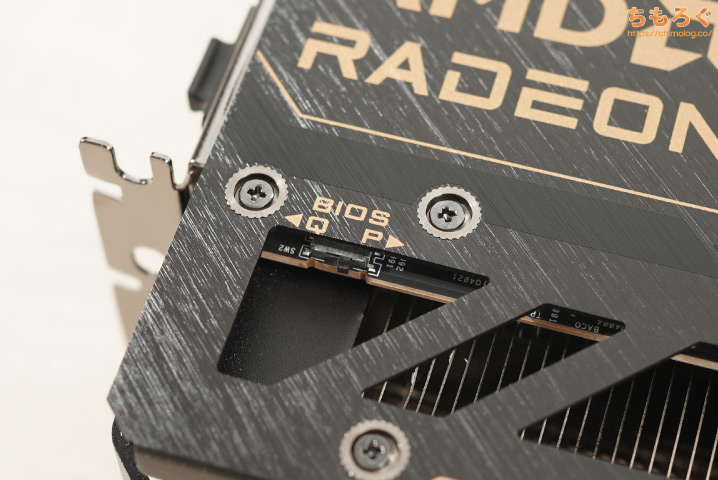

I/Oポート側に「vBIOS切り替えボタン」、ボード中央に「Polychrome RGB LED消灯ボタン」を搭載します。

グラフィックボード本体のLEDライティングを無効化できるボタンです。アイドル時の消費電力を気にするなら「OFF」を推奨します。

vBIOSを切り替えるボタンです。ボタンを切り替えたあと、パソコンを再起動するとvBIOSが適用されます。

| vBIOS | 電力制限 | ブーストクロック |

|---|---|---|

| Quiet Mode | 304 W (実測:320 W) | 2970 MHz |

| Performance Mode | 340 W (実測:360 W) | 3100 MHz |

「Q」がQuiet Mode(静音モード)、「P」がPerformance Mode(性能重視モード)です。

それぞれ言い換えるなら「定格モード」と「オーバークロックモード」に当たります。静音モードはAMDのリファレンス基準に沿っていて、性能モードがASRock独自のOCプロファイルです。

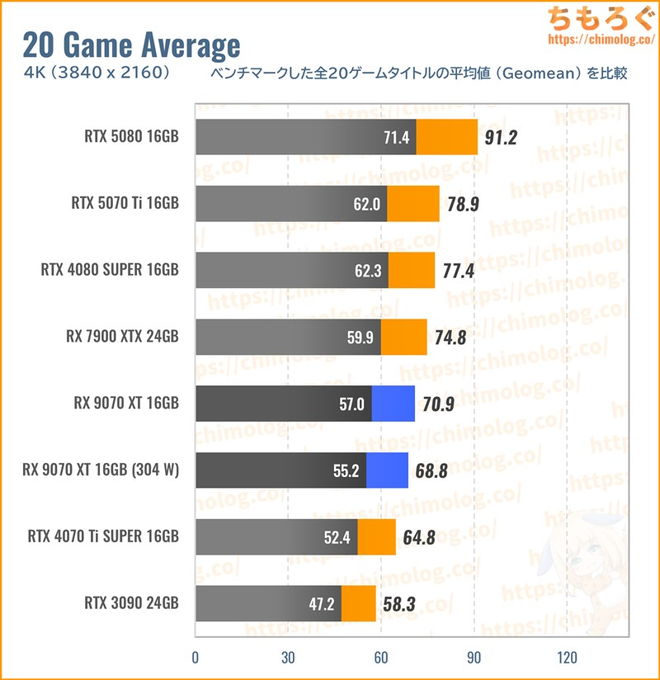

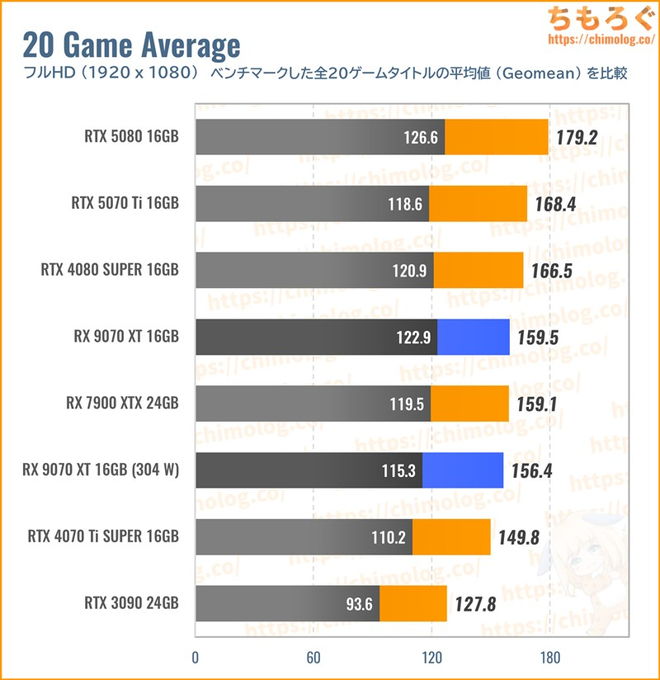

平均ゲーム性能を比較します。

オーバークロックモードは平均70.9 fps(平均350 W)で、静音モードなら平均68.8 fps(平均304 W)です。

消費電力が約15%も下がって、ゲーム性能はたった3%しか下がってません。ワットパフォーマンスの観点から「静音モード(Q Mode)」をおすすめします。

消費電力が下がった副作用として、コイル鳴きや騒音の軽減、スパイク電力の抑制効果も付いてきます。

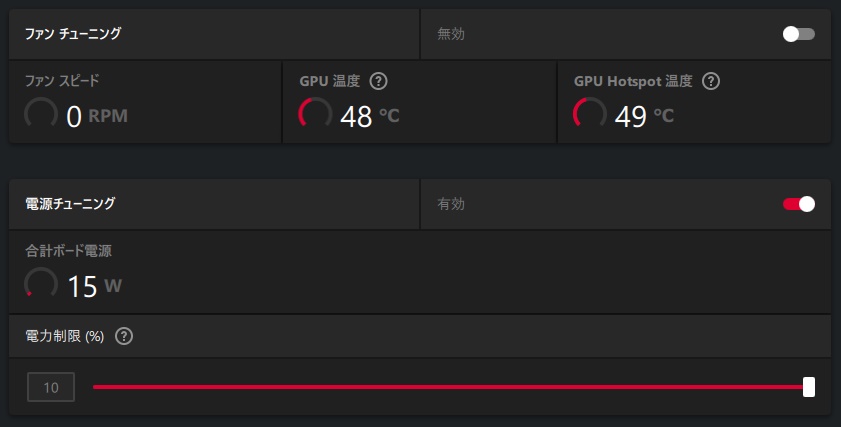

Radeonドライバから設定できる電力制限

AMD Software Adrenalin > パフォーマンス > チューニング > カスタム > 電源チューニング:有効 > 電力制限(%)から、グラフィックボード側の最大TGPにアクセスできます。

| vBIOS | 下限値 | 最大値 |

|---|---|---|

| Quiet Mode | 212.8 W (設定値:-30%) | 334.4 W (設定値:+10%) |

| Performance Mode | 238.0 W (設定値:-30%) | 374.0 W (設定値:+10%) |

vBIOSプロファイルに関係なく、下限値が-30%で上限値が+10%です。

P Mode時に+10%すると最大374 Wまで電力を引き上げられ、実測値で平均400 W級のグラフィックボードに。

ゲーミング性能(平均fps)をベンチマーク

ASRock RX 9070 XT Taichi OCの詳しい性能データは、こちらのベンチマーク記事にまとめました。20個のゲームを使って平均値を出したベンチ記事です。

グラフィックボードの温度と動作クロック

GPU温度とVRAM温度をチェック

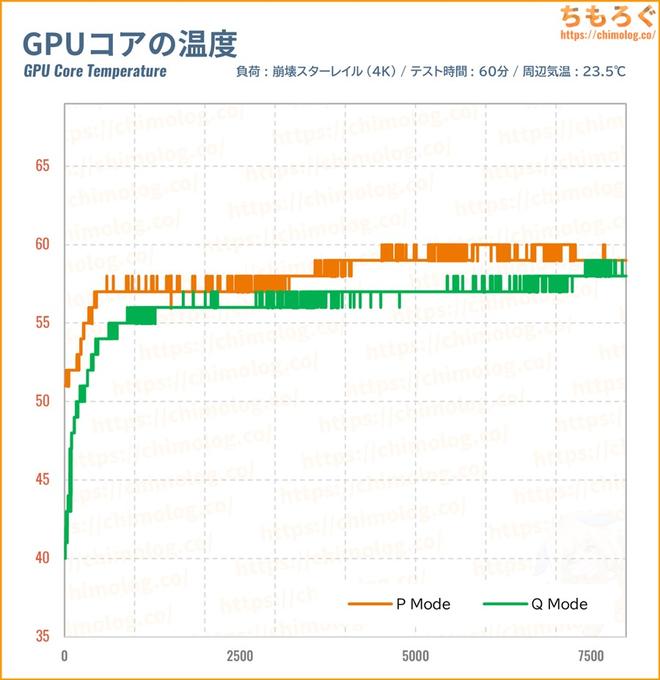

崩壊スターレイルを4K解像度(最高グラフィック設定)で起動したあと、約60分そのまま放置しながらGPUコア温度を測定したグラフです。

| GPU温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| P Mode (実測:360 W) | 57.3℃ | 60.0℃ |

| Q Mode (実測:320 W) | 55.5℃ | 59.0℃ |

消費電力が40 W低い「Q Mode」のほうが、やはりGPUコア温度をやや抑えられます。ピーク値(1%)はわずか1℃の差です。

放熱量が減った分だけ、ファンの回転数を抑えて静音性を重視する仕様だから、結果的に温度差が少ないです。

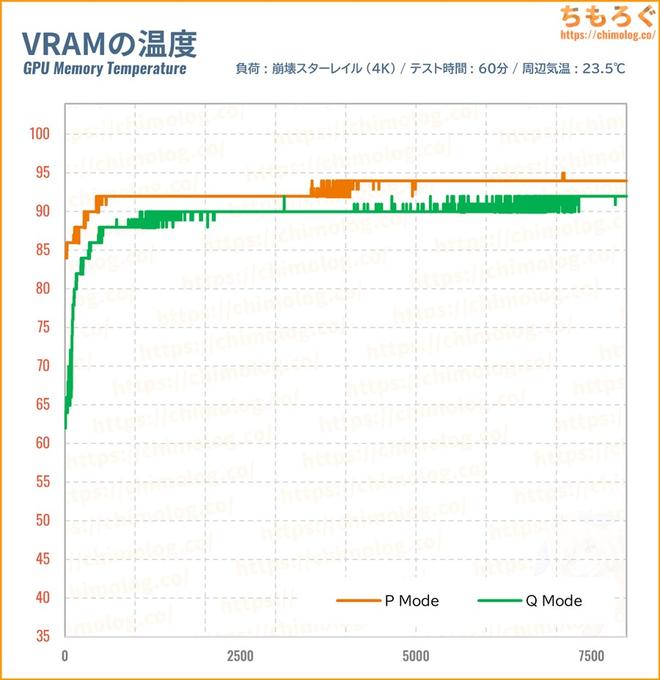

まったく同じ手順で、VRAM(GPU Memory Temperature)温度を測定したグラフです。

| VRAM温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| P Mode (実測:360 W) | 91.5℃ | 94.0℃ |

| Q Mode (実測:320 W) | 88.3℃ | 92.0℃ |

ピーク値(1%)で92~94℃に達する熱い温度に見えますがTjMax(108℃)まで十分な余裕があります。

ASRockは国内2~3年保証を提供していますし、素人考えで高いように見えるVRAM温度はおそらく大きな問題を引き起こさないと思われます。

もし、保証が1年しか提供されていないなら「疑わしい」と勘ぐっても仕方ないです。しかし、ASRockの国内メーカー保証は最長3年(Amazon.co.jp限定モデル)です。

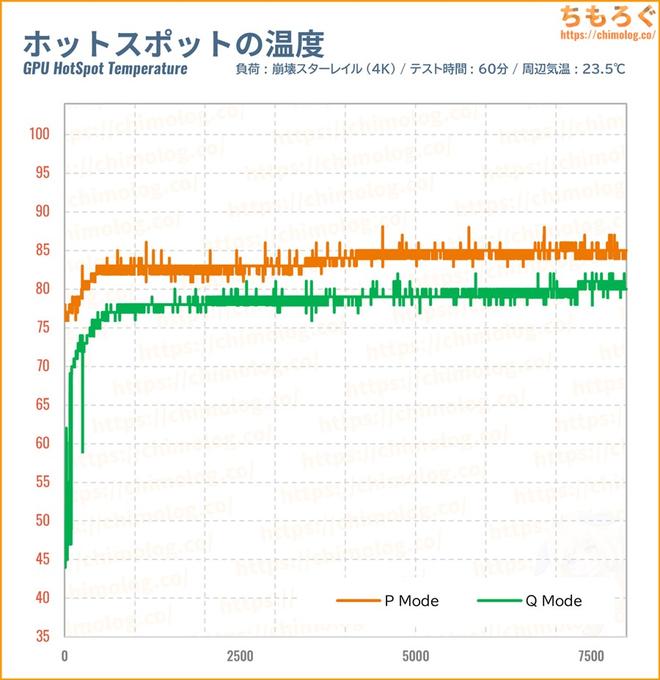

まったく同じ手順で、ホットスポット(GPU Hot Spot)温度を測定したグラフです。

| ホットスポット温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| P Mode (実測:360 W) | 82.5℃ | 86.0℃ |

| Q Mode (実測:320 W) | 77.2℃ | 81.0℃ |

ホットスポット温度のTjMaxもVRAMと同じく108℃に設定されています。測定されたピーク値(1%)の81~86℃なら問題ないです。

冷却ファンの回転数(rpm)をチェック

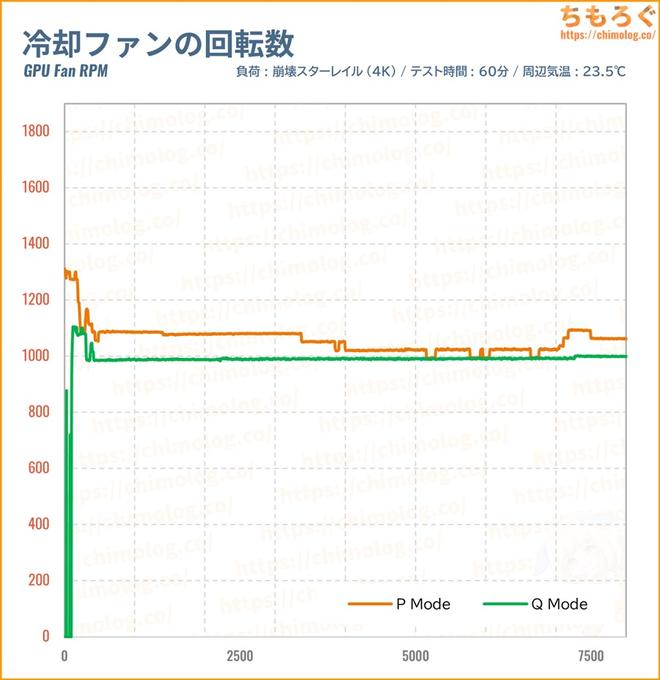

崩壊スターレイルを4K解像度(最高グラフィック設定)で起動したあと、約60分そのまま放置しながらGPUファン回転数(rpm)を測定したグラフです。

| GPU温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| P Mode (実測:360 W) | 1059 rpm | 1291 rpm |

| Q Mode (実測:320 W) | 982 rpm | 1085 rpm |

P Modeで1000~1300 rpm前後、Q Modeなら980~1100 rpm程度に収まります。

ほとんどのシーンで静音といえる風切り音です。これほどの低回転でも、GPUコア温度をせいぜい60℃前後に抑えられ、高い冷却性能を発揮します。

一方で、ファンの低い回転数が原因でVRAM温度はやや高くなりやすい傾向です。

クロック周波数とフレームレート安定性

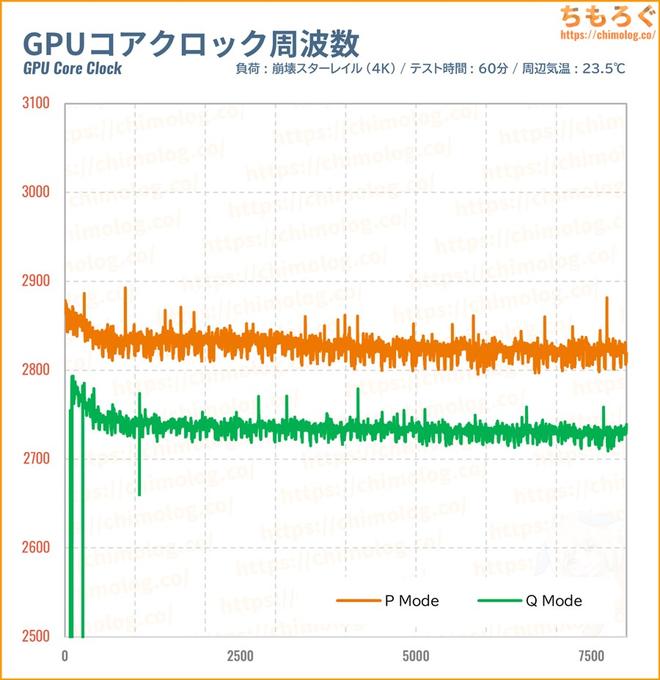

約60分間のGPUコアクロック周波数を追跡したグラフです。

| VRAM温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| P Mode (実測:360 W) | 2828 MHz | 2862 MHz |

| Q Mode (実測:320 W) | 2712 MHz | 2774 MHz |

P ModeとQ Modeのコアクロックは、平均値で約115 MHz(約4%)の差が生じます。

vBIOSプロファイルで設定されている目標値を見ると、P Modeが3100 MHz、Q Modeが2970 MHzでおよそ130 MHzに差です。おおむねメーカー公称値に沿った結果です。

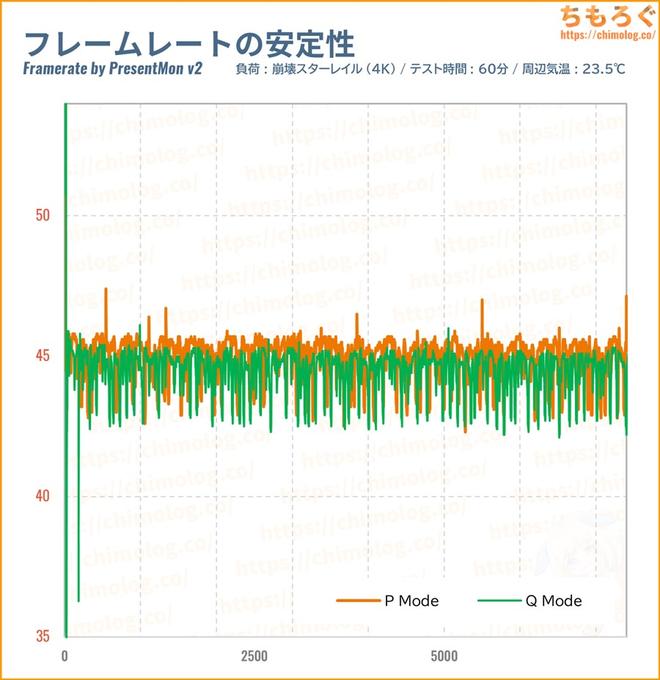

テスト中のフレームレート(fps)です。

| ホットスポット温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| P Mode (実測:360 W) | 45.0 fps | 45.8 fps |

| Q Mode (実測:320 W) | 44.5 fps | 45.4 fps |

P ModeからQ Modeで平均クロックが約120 MHz下がっても、平均fpsはたった0.5 fps(1%)しか下がらず、スタッターの頻度も大差ないです。

基本的にQ Modeのほうが万人ウケするプロファイルだと予想できます。

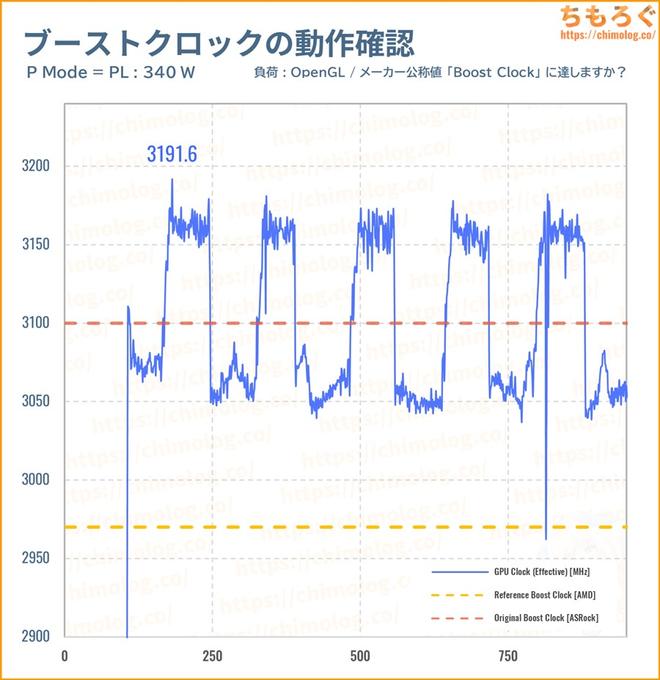

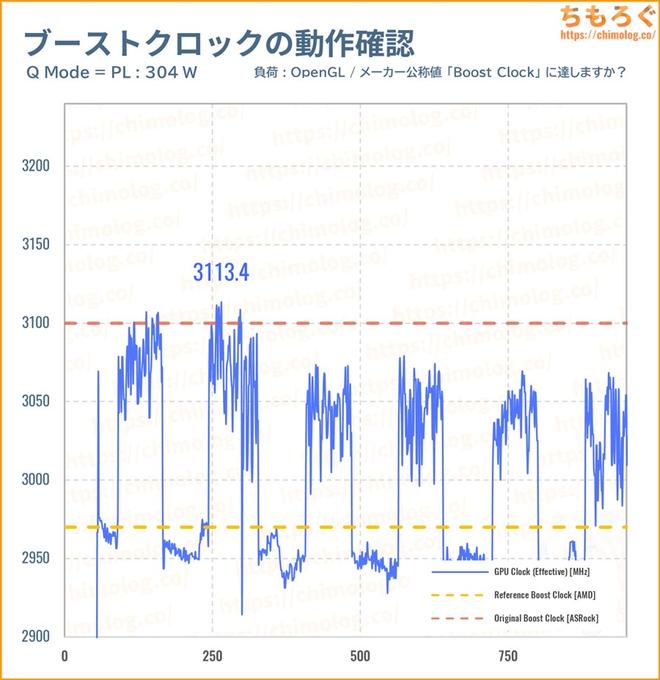

ブーストクロックの動作確認

| ブーストクロックの動作チェック | |

|---|---|

| 最大値 | 3192 MHz |

| ピーク値(1%) | 3174 MHz |

| 平均値 | 3106 MHz |

| 公称値(AMD) | 2970 MHz |

| 公称値(ASRock) (vBIOS:P Mode) | 3100 MHz |

GPUに極端な負荷をかけて、メーカーがスペック表に掲載している「ブーストクロック(Boost Clock)」を満たせるかチェックします。

結果は最大値で3192 MHz(ピーク値で3174 MHz)を叩き出し、リファレンス公称値(AMD)とオリジナル公称値(ASRock)どちらもあっさり超えています。

| ブーストクロックの動作チェック | |

|---|---|

| 最大値 | 3113 MHz |

| ピーク値(1%) | 3103 MHz |

| 平均値 | 2996 MHz |

| 公称値(AMD) | 2970 MHz |

| 公称値(ASRock) (vBIOS:Q Mode) | 2970 MHz |

Q Mode時のブーストクロック挙動もチェック。

結果は最大値で3113 MHz(ピーク値で3103 MHz)を叩き出し、やはりリファレンス公称値(AMD)とオリジナル公称値(ASRock)をきっちり突破します。

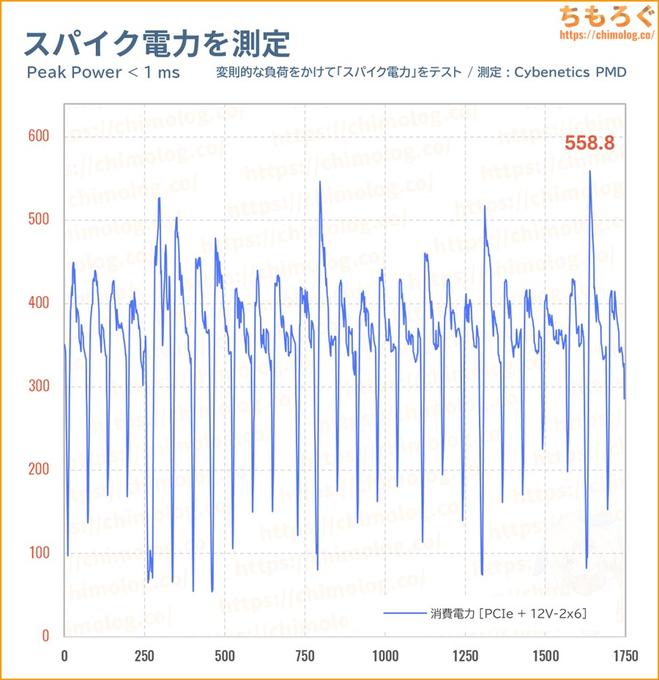

瞬間的な消費電力(スパイク電力)

グラフィックボードの消費電力をダイレクトに測定できる、専用の機材「Cybenetics PMD」を使って、瞬間的な消費電力を記録します。

RX 9070 XT Taichi OCは1ミリ秒(0.001秒)周期の測定で、最大558.8 Wを引き出します。

12V-2×6コネクタの規格上限が600 Wほど、100ミリ秒のスパイクに対して137.5% = 約825 WとPCIe 5.1規格で決まっているため、約560 Wを瞬間的に引き出しても大丈夫です。

電源ユニット側の容量もそれほど心配いらないです。ATX 2.x世代なら容量に対して135%くらい、ATX 3.x世代だと容量に対して200%前後までスパイク電力を吸収します。

約1万円台から買える平均的な電源ユニット(容量750 ~ 850 W)で問題なく運用可能です。

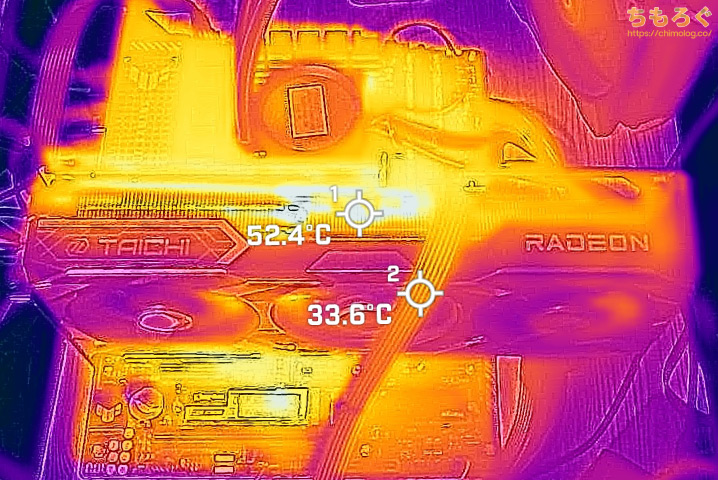

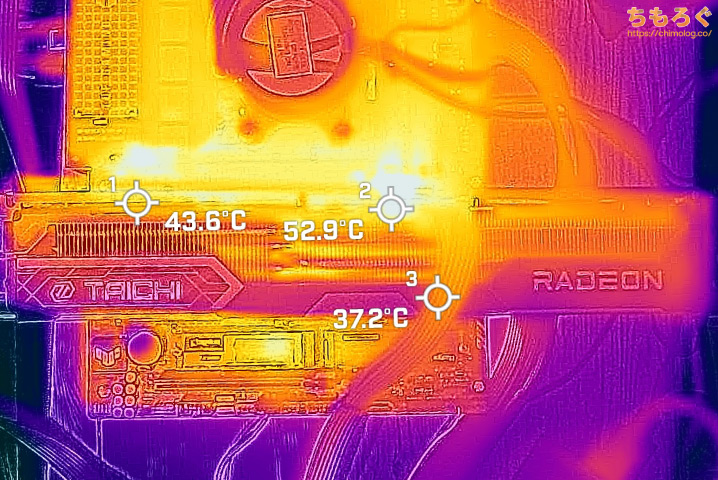

サーモグラフィーカメラで表面温度を確認

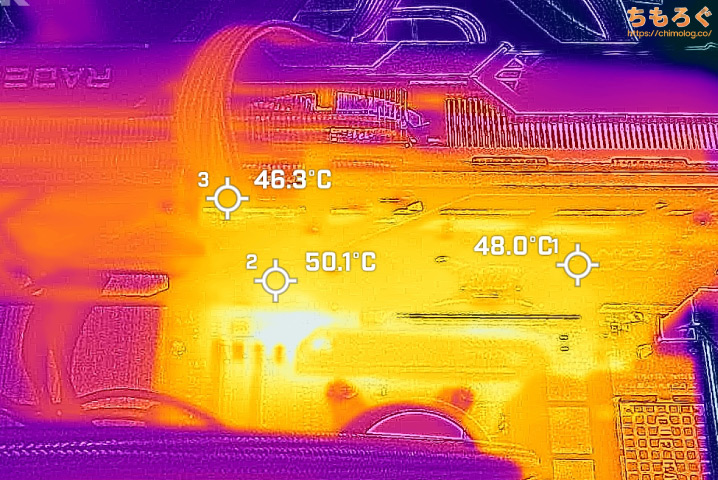

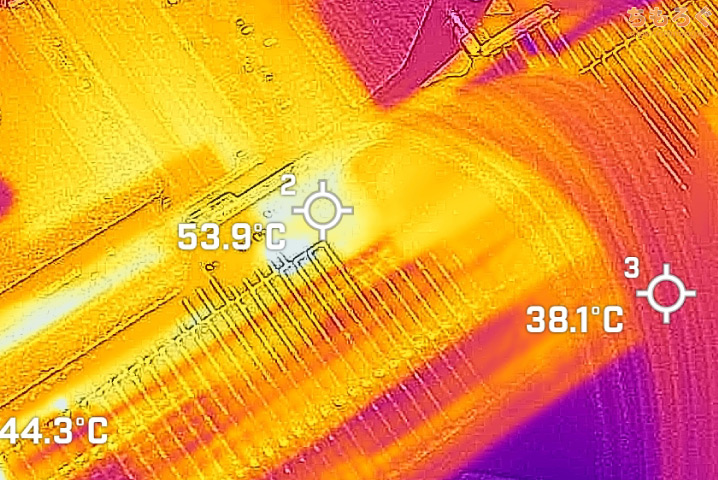

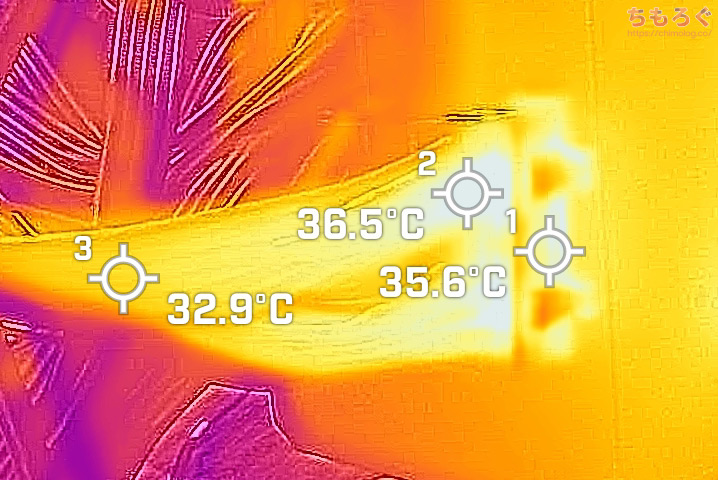

P Mode(平均360 W)で約1時間ほど放置したあと、サーモグラフィーカメラで表面温度をチェックします。

ボード側面に異常な温度なし。もっとも熱いエリアで50℃台(Δ26.5℃)です。

バックプレート側の温度をチェック。せいぜい50℃台(Δ26.5℃)にとどまります。

バックプレートと基板の間に挟まってるサーマルパッドの面積がとても狭くて、バックプレート側に熱があまり伝わってません。

12V-2×6コネクタの表面温度です。平均360 Wもの電力が1時間ずっと流れていても、たった54℃(Δ30.5℃)でまったく問題なし。

電源ユニット側のコネクタ(Corsair Type 4)もチェック。わずか35~36℃(Δ12.5℃)に過ぎず、溶融する気配は一切ありません。

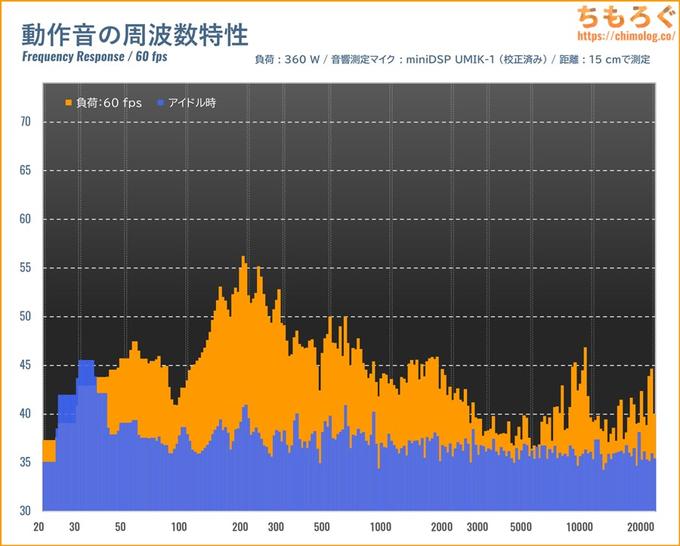

静音性(騒音のうるささ)を測定ベンチマーク

一般的にグラフィックボードの動作音(騒音)は、「騒音計」と呼ばれるメーターを使って測定されます。

しかし、騒音計の数値だけでは「コイル鳴き」と呼ばれる症状をうまく表現できず、測定値(デジベル値)が低くても主観的にうるさく感じるリスクになってしまいます。

(校正済みマイク + 騒音計でSPL補正 + A-weighting)

対策として、音響測定マイクを導入してみました。音の周波数特性(Frequency Response)を測定して、周波数ごとの音圧(SPL)レベルをグラフ化するシステムです。

たとえば、冷却ファンが回転している状態なら低周波ノイズ(200~1000 Hz)に大きな山が出現します。加えて、グラフの右の方に高周波ノイズ(5000~20000 Hz)にも、鋭いピークが現れます。

上記のように音の状態はとても複雑にもかかわらず、騒音計は単に「33.5 dB」と表示するだけです。

周波数特性グラフに表示される縦軸は「SPL(音圧レベル)」です。PCケースに入れていない状態のざっくりとした目安ですが・・・

- 60 SPL:明らかな騒音

- 55 SPL:距離50 cmでもハッキリ聴こえます

- 50 SPL:距離50 cmでやや気になる

- 45 SPL:距離50 cmで聴こえるけど他の音に紛れる可能性

- 40 SPL:距離50 cmで耳をすませば聴こえます

- 35 SPL:至近距離で耳をあてれば聴こえます

高周波域で50 SPLを超えていれば、一般的によく言われる「コイル鳴き」に該当する可能性がグッと高まります。

45~50 SPLに収まっているなら、それほど気にしなくて大丈夫です。遮音性の高いPCケースに入れたり、他のPCパーツの騒音に紛れる可能性が高いです。

「コイル鳴き」が起きるかシーン別に調査

| テスト内容 | 周波数特性グラフ (※クリックでグラフ拡大) |

|---|---|

| 60 fps 負荷:360 W |  |

| 120 fps 負荷:360 W |  |

| 240 fps 負荷:360 W |  |

| 360 fps 負荷:360 W |  |

| 480 fps 負荷:360 W |  |

負荷のかけ方次第で、周波数特性が大きく変わっているのが分かります。

同じ消費電力(360 W)でも、フレームレートが高いほど高周波ノイズが増加する傾向があり、「コイル鳴き」と呼ばれている症状はおそらく高フレームレート時に発生していると予想できます。

縦軸(SPL値)の大きさに注目します。距離50 cmでもハッキリと聴き取れる50 SPLに到達する高周波ノイズの多くが、360 ~ 480 fps時に記録されました。

60 ~ 240 fps程度なら、せいぜい45 SPLを超える程度です。PCケースに収納してしまえば気にならない程度まで抑えられるし、CPUクーラーの動作音に紛れる可能性も高いです。

消費電力ごとの周波数特性グラフです。

うっすら予想が付いている方も多いと思います。消費電力が低いほど全体的なノイズが大きく減って、高周波ノイズも低減できます。

参考程度に、ゲームのロード画面(10000 fps)で測定された高周波ノイズを掲載します。

平均180 Wの消費電力にもかかわらず、10000 ~ 19000 Hzに45 ~ 55 SPLもの強烈なコイル鳴きが発生します。つまり、GPUが1フレーム送り出すたびに電圧が激しく上下する構造です。

裏を返せば、性能が高いグラフィックボードほど高周波ノイズが発生しやすいです。

効果的な対策方法は「VRR(可変リフレッシュレート)」、または「電力制限」です。ドライバ側からゲーム側に最大フレームレートを設定するのも効果的です。

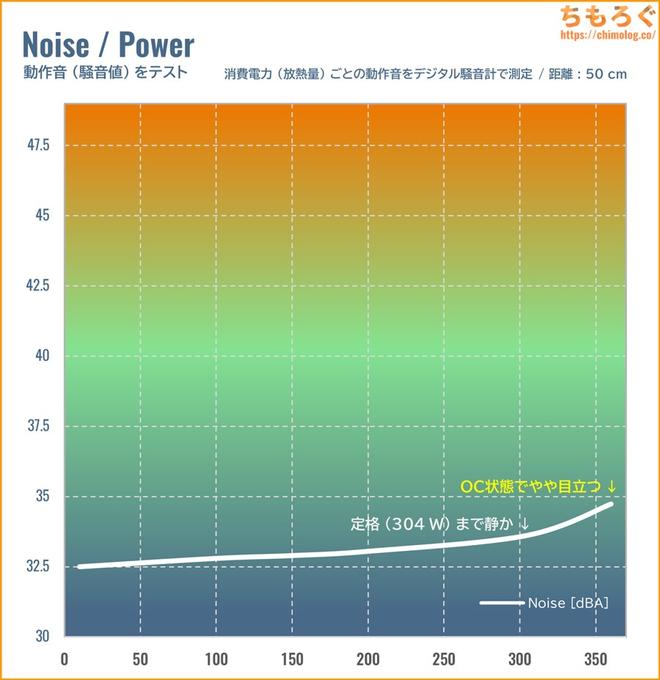

消費電力ごとの動作音を比較

グラフィックボードから距離50 cmの位置に、デジタル騒音計を置いて「騒音値(デシベル)」を測定したグラフです。

定格(304 W)負荷まで平均34 dBを安定して下回る、驚異的な静音性です。300 Wもの熱量を静かに処理しており、値段相応にさすがの冷却性能です。

P Mode時のフル負荷(360 W)のみ、平均35 dBに近づきます。ファンの動作音がようやく目立ってくる騒音値ですが、PCケースに収納すると十分に静かなはずです。

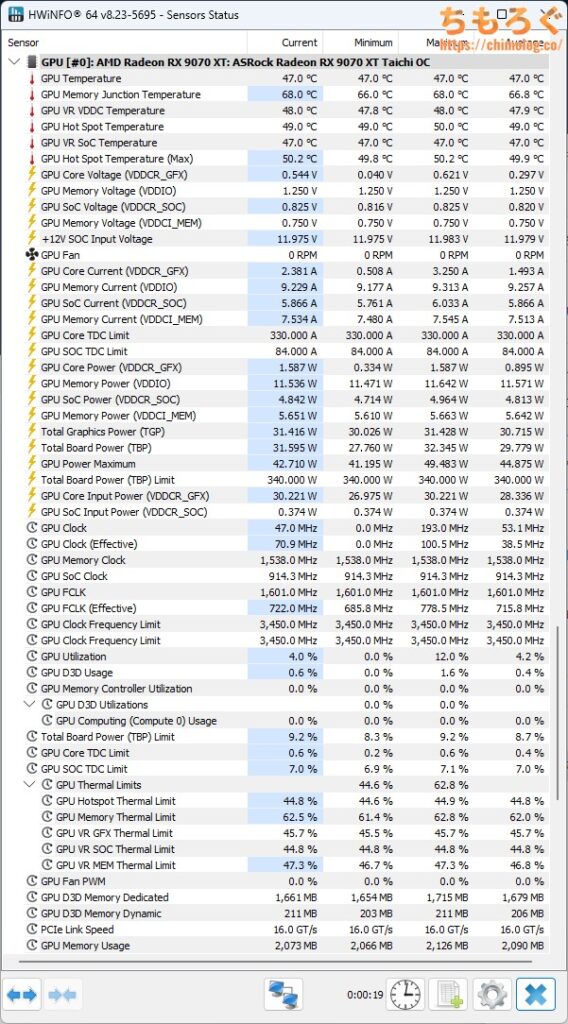

表示できる各センサーとテレメトリ精度

定番モニタリングソフト「HWiNFO64」で表示できるセンサーまとめです。

GPU温度は「コア」「VRAM」「ホットスポット」、クロックは「コア」「コア(実効レート)」「VRAM」「エンコーダー」など、一通りのセンサーが揃っています。

消費電力の項目は「コア」「VRAM」「エンコーダー」「合計値」を表示できます。

一部の人が気にするであろう、TjMaxと呼ばれる温度上限値は「GPU Thermal Limit %」に表示され、モニタリング絶対値をLimit %で割ってTjMaxを求められます。

たとえば、VRAM温度が64℃のとき、VRAMリミットが59.2%なら「64 / 59.2% = 約108℃」がTjMaxです。

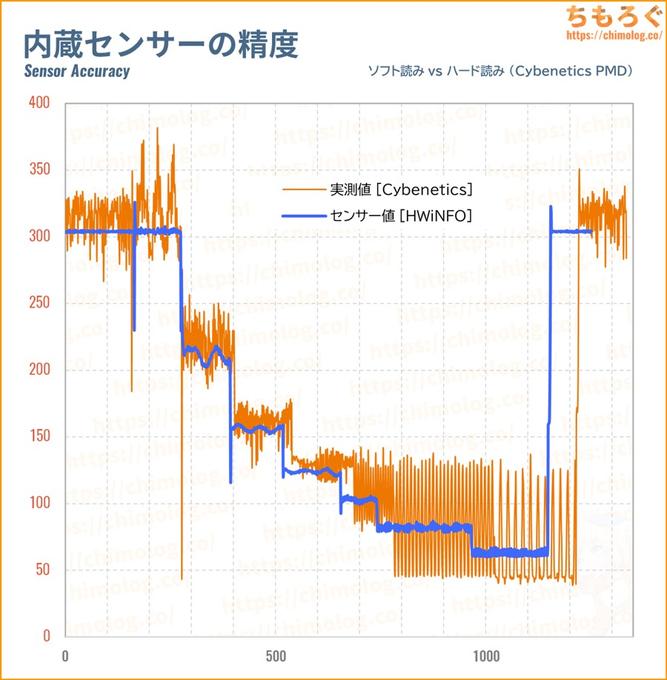

消費電力のセンサー値と実測値

内蔵センサーの報告値と、Cybenetics PMDの実測値を比較すると、センサーの報告値が実際よりも低い傾向です。

アイドル時に平均5%ほど、定格モード(Q Mode)時のフル負荷で平均5%ほど、OCモード(P Mode)時のフル負荷で平均6%くらいズレてます。

正確な消費電力を計算するなら、ソフト読みの数値に+5%で実測値に一致させられます。

まとめ:派手にOCされた良個体 + 静かな冷却性能

「RX 9070 XT Taichi 16GB OC」のデメリットと弱点

- 約500 fpsから「高周波ノイズ」が目立つ

(※ハイエンドグラボによくある典型的症状) - 定格モデルよりワットパフォーマンスが低い

- 当然ながら定格モデルより価格が高め

「RX 9070 XT Taichi 16GB OC」のメリットと強み

- 出荷時にオーバークロック済み(+4.4%)

- 約400 W近くまでオーバークロック可能

- OCモードと定格モードを切り替え可能

- GPUコアに対する冷却性能が高い

- 全体的に優れた静音性(< 35 dB)

- アイドル時にほぼ無音(セミファンレス)

- 耐久性が高い「PTM7950」TIM採用

- LEDライティングの消灯も可能

- 配線スッキリ「12V-2×6」対応

- 国内「3年」保証

(※Amazon以外は2年保証)

ASRockが作ったフラグシップモデル「RX 9070 XT Taichi 16GB OC」は、値段相応に優れた冷却性能と静音性に、出荷時点でド派手なオーバークロックを提供してくれます。

平均360 Wの負荷を1時間ずっと続けても、GPUコア温度が60℃程度に抑えられ、クロックが急落するようなサーマルスロットリングが一切発生しないです。

高い冷却性能により安定したゲーミング性能を維持できます。一方で、動作音を抑えるためファンの回転数が低めです。GPUコアを冷やせても、VRAM温度がやや高くなりがち。

TjMaxが108℃だから90℃台に達しても問題ないと判断した設計らしいですが、気になる人はファンの回転数を自分で調整するといいでしょう。ファンを回せばVRAMの温度を下げられます。

最後に、ASRock Taichi OCのもっとも素晴らしいメリットが「国内3年保証」です。Amazon.co.jp限定で3年保証が付いてきます。

基本的にメーカー保証は短いよりも・・・ 長いほうが良いに決まってます。

以上「ASRock RX 9070 XT Taichi 16GB OCレビュー:冷却性能や静音性を詳しく検証します」でした。

RX 9070 XTの詳しいベンチマーク

RX 9070 XTにおすすめなCPU

RX 9070 XTは平均的にRTX 4070 Ti SUPERを超え、相性の良いゲームならRTX 5080にすら匹敵します。非常に高いゲーミング性能を引き出すために、CPUの性能も重要です。

迷ったら「Ryzen 7 9800X3D」です。次点でCore i7 14700Kを、お金に余裕があるならRyzen 9 9950X3Dを推奨します。

なお、4K解像度ならCPUを手抜きでもいいと思われる風潮があるものの、「FSR 4」と「フレーム生成」を併用するつもりならRyzen 7 9800X3Dを推奨です。

超解像は内部的にHD(1280 x 720)~ WQHD(2560 x 1440)処理に相当し、ネイティブ4K処理より簡単にCPUボトルネックが発生します。

RX 9070 XTにおすすめなゲーミングモニター

WQHDで最大320 Hzに対応しながら、セール時に3万円台から買える驚異的コスパ「KTC H27E6」が有力な候補です。

RX 9070 XTをeSports系タイトルで使って、平均200~300 fpsを狙うならコスパ的にちょうどいいゲーミングモニターです。

画質が進化した「FSR 4」と「フレーム生成」を前提に、4Kゲーミングに没入する目的なら「DELL AW3225QF」が魅力的。

Samsung製QD-OLED(量子ドット有機EL)パネルを搭載し、ほぼ0ミリ秒に近い応答速度と、ほぼ無限に近いコントラスト比を両立します。

筆者がここ最近なかなか気に入っているゲーミングモニターが「TCL 27R83U」です。4K HDRゲーミングと4K HDRコンテンツの視聴に特化しています。

OLEDパネルに迫るコントラスト比と、OLEDパネルで不可能なすさまじい明るさが大きなメリット。映像の中の世界が本当に表示されたかのような錯覚的体験ができます。

グラフィックボードのレビュー記事

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

5070tiと悩んでたけどRX9070TIにする決意が決まりました。

nvidiaはドライバー問題でやばいらしいし。

RX 9070 XTの間違い

いつも参考にしています。

ASRockは300W以上のコイル鳴きをいかに少なくするためにグレードの高いプレミアム パワーチョークを使っていることを聞いてRX 9070 Challengerを買いました。

クーラーはよく冷えるし静音性が素晴らしいです。

性能の割に消費電力が多いのは少し無理してクロックを上げてでもパフォーマンスを確保しようとする製品設計だからなのかな?そのおかげでRTXより安く提供できるとか?

高クロック維持に高い電力が必要なだけで無理してというほどではないですが、5070Tiに対抗するには3.1GHz超のクロックは最低限必要だったのは確かでしょうね。

MSRPはアリバイ価格でGDDR6だと思うと安くもない実売価格で、9070XTが13万円台になってしまって総合的に強い5070Tiの方が相対的にはかなり安く感じるような気も。

密度1.5億を誇るTSMC N4P(4nm級)プロセスを使っているから、GPUチップ自体の製造コストはおそらくBlackwell以上かもしれません。

だから、価格設定は単にAMDが頑張ってるだけ説が有力です。

生成AIもVRCもSuperじゃない4000台よりそこそこ快適だったら全然こっちで良くね?になるユーザーも多そう。問題はそういう層ってBTOで買うって人も多そうだしメーカー側もどんどんアピールしていって貰いたい所。

しかもそこら辺はアプリ側の対応が進んだり、

ドライバが最適化されていけばある程度は解決していく問題でもある

配線スッキリ「12V-2×6」対応、Taichiの無視できない良さの一つですね。

ガッシリとある程度の大きさと重量も温度だけでなく静音性にも寄与してそうかなと。

固いし場所とるしたまには燃えるし

そんなにいいケーブルではないよあれ

発売直後のレビュー見ててファン速度が高いメーカー(XFXとかASUSとか)だけVRAM温度が80度台だったけどやっぱりファンの速度が関係してたんですね

SL買ったけど1400~で調整して使おうかな~

この9070xt taichiと5070tiの非OC・SFF版が大体同じくらいの値段で店頭で買えるんですが、ぶっちゃけどっちでしょうか

用途はとりあえずゲームオンリーと仮定した上で

ゲームオンリーの観点で、RTX 5070 Tiを選んで得られる利点

・パフォーマンスモードですらネイティブ画質に迫る超解像「DLSS4」

・VRAMの物理帯域幅が高く、キャッシュが効きづらくて物理帯域に敏感なゲームでもゴリ押せる(896 GB/s = RTX 4090の約90%に相当)

・AFMF 2.1に品質でまだ劣るけれど、一応・・・ドライバ型フレーム生成「Smooth Motion」が使えます

・HDR非対応のゲームを、任意の明るさ・色域・ガンマでHDR化する「RTX HDR」対応(リアルタイムに反映されるから調整もかんたんです)

・元フレームが十分にあれば(50~60 fps程度)、そこそこ悪くない効果を得られる「MFG(マルチフレーム生成)」を使えます(※対応ゲームはまだ少なめ)

個人的にMFGとSmooth Motionが期待してたよりイマイチで残念ですが、DLSS4は本当に優秀です。RTX HDRを使って、ゲームをHDR 1000化できる機能も有用性はあると思います。

だから同じ値段だったらRTX 5070 Tiを推せます。ぼくが買ったときは両者の価格差が5~6万円もあったから、とても5070 Tiを推せる状況では無かったです。

返信ありがとうございます。9070xtも5070tiも普通に店頭在庫が見られる様になってきて、かなり状況が変わったなって感じします。GDDR7もあり、なんだかんだで緑のほうが潰しが効きそうでもありで5070tiに傾いてきてはいます。

ぶっちゃけ主にレイトレで重いゲームほど5070Tiがかなり快適速くなる。

よって同じ値段なら5070Tiがかなりよい。

ただしグラボとしてTaichiは上級グレードで製造品としての質や所有満足度は高くまた違った見方ができる。5070Tiまでの能力が必要ないなら9070XT Taichiはありよりのあり。

まあ観点変えれば容易に揺れる程度にはどっこいどっこいですよねえ…

9070XTは性能機能やワットパフォーマンスではどうしても劣るので値段がかなり安いのが大前提ですね。

本質的にはクラス違いなところが否めないので、5070Tiと5070の間と考えるとしっくりきます。

タルコフやる人は5080か5070Ti買った方がいいっす

コイル鳴きがかなり大きく、敵の小さい足音が聞こえなくて相手に先に気付かれて負けるって言うことが何回もありました

5080にしたらコイル鳴きは1/3くらいになったのでヘッドホン着けてれば聞こえなくなりましたね

まあコイル鳴きはハズレ個体だったからでしょうけど

あとFSR3.0にしか対応してないからFSR4が使えず、4KやWQHDではFSR入れるとガビガビになって遠距離の敵の視認性が終わります

買った時にハマってたワイルズはちゃんと5080と同等の性能出てたんで満足してたんですけどねぇ

「コイル鳴き」はハズレを引くと本当に厄介ですよね。

今回のレビュー個体も使い始めはコイル鳴きが派手に目立ってました。ベンチマークを繰り返しているうちに、だいぶ緩和されましたが、それでもRTX 5070 Tiなどと比較すると上回る印象があります。

原因としては、瞬間的に3 GHzを大きく突破するピーキーなブーストクロック挙動が怪しいと疑っています。GPUクロックに上限値を設定したり、Power Limitで消費電力をカットするとマシになります。

クロックの制限やPower Limitだけならメーカー保証も切れません。

どっち選ぶかの前に、ドライバが終わってる5000シリーズは買う買わない選択肢にすら立ってない。

コイル鳴き以前に、ちょっとした接続不良で発火する可能性がある欠陥設計のグラボとコイル鳴き程度では俺は後者を選ぶかな。

欠陥は極一部の例。

総じて極論的で結構だけど、そこまでしてコイル鳴きをひき立てるのも面白いね。

DLSS4のTransformerモデルの画質は本当にすごいと思う

GPUがmsrpで買えるなら迷わずRTX5070Tiに行くんだけどな

稀に14万で店に並ぶとか聞いてどっかのゲームのレア枠の商品かなんかかと思って笑ってしまった

いつも拝見させて頂いております。

本記事内には記載はありませんが、よろしければOptiScalerの適用方法について教えて頂けないでしょうか。

12V-2×6は配線に電力一点集中して溶ける騒ぎになってますが安全性はありますか?

初期の安い頃(12万前後)に3080を買った人間からすると、未だに買い替え先がないんだよなぁ…

どうせ買い換えるなら5割くらいは性能向上がほしい。もちろん同価格帯で

まだまだ時期が悪そうですね

その予算じゃ厳しそう

コスパや在庫によほどの差がなければ皆Geforceに行っちゃうけどコスパ的には今回そこまで優れてないので厳しいですね

でも相手の品薄のおかげで売上は好調みたいですね

ゲーム用途に限るなら赤も緑も一長一短で悩ましく、逆に言えば健全な競争が起きてる感じがします。

自分はAIでイラスト生成する都合でほぼ緑一択ですけど…やはりベンダーロックインはよろしくないのでそのうち赤も追いつくといいですね…。

コイル鳴きのゴミ引いて可哀想

何も楽しめないね

次の文に違和感ありでコメントします。

・なお、4K解像度ならCPUを手抜きでもいいと思われる風潮があるものの、「FSR 4」と「フレーム生成」を併用するつもりならRyzen 7 9800X3Dを推奨です。

・超解像は内部的にHD(1280 x 720)~ WQHD(2560 x 1440)処理に相当し、ネイティブ4K処理より簡単にCPUボトルネックが発生します。

まず、フレーム生成はCPU依存度がかなり低いのではと。

あと現状まだレイテンシ削減で操作ワープ対応のゲームがないこともあって、アクション重視で9800X3Dだとよりガッカリな機能だとも思います。

超解像度もそれが必要なケースを考えると元より200fpsとか出てる状態とも思えず、出ていたとしても300も400fpsも必要なのか疑問で9800X3Dが理想だとしても9700Xでまず必要十ニ分と思えます。

4Kではパフォーマンス1920×1080でも十分な画像が得られるとしても、ほぼ32インチ以上のクラスなのとニーズ的にも高画質によりしたくなるはずでもあり。

9800X3Dは大変高価なのでそれに見合うものがあるかとなると、両方とも最良の選択でもないことも含めてかなり微妙だと感じました。

ついでにMSフライトシムとか9800X3D、重いところでは余計に重いのでは?と思うほど落ち込んだりするのでキャッシュ絡みの反動のせいなのか常に最良でもなさそうなのとで。

妥協せず9800x3dいきましょう