パソコン系の話でも比較的マニアックな部類に入ると思っている「エアフロー」について、分かりやすく、かつ真面目に解説してみることにした。パソコンを効率よく冷やすという行為は、中長期的にPCを安定動作させる上で大事だし、エアフローを解説するのは割りと大事なんじゃないかと思って。

なぜ「エアフロー」を考えるか、パソコンを冷やす目的

エアフロー設計を行い、PCケース内部の空気の流れを良くする目的について。基本的には大きく分けて2つある。

- パソコンの寿命を伸ばすため

- より高い水準のオーバークロックを行うため…

最近のパソコンパーツはかなり堅牢性に優れているので不良品でもない限り、そうそう簡単には壊れません。それでもPCケース内のエアフローを疎かにしていい理由にはならない。

熱は確実にPCパーツの部品や基板にストレスを掛け続けるため、熱いまま使っているとそれだけPCパーツの寿命が縮んでしまう。そのため「普通にパソコンを使うだけだよー。」というライトユーザーでも、最低限のエアフローは気にしたほうが良い。

そして後者のオーバークロックの場合は、言われずとも冷却にこだわるはずなのでエアフローも問題なく設計するだろう。

エアフロー設計に必要なモノ

エアフローを作り出すには「風」がなければいけない。つまりCPUクーラーとケースファンが必ず必要になる。

CPUクーラーの選び方

CPUクーラーを選ぶ基準は色々とあって…

- CPUクーラーの大きさ:大きいクーラーほど1度の回転で送り出せる空気の量が多いので、少ない回転数で高い冷却性能を期待できる

- ファンの回転数:1000~1100rpmくらいなら気にならないが、1200~1300rpmあたりを超えてくると音が聞こえるように

つまり、小さいCPUファンは冷却しようとするとファンを高速回転させないと冷えないのでうるさい傾向。逆に大きいファンは低速回転でも意外と冷やせるため静音性に優れる傾向にある。

もちろん大きいファンは、メモリーとの干渉を気にする必要があるし、そもそも使えるPCケースが必然的に大きくなるのでコストもかさみやすい。

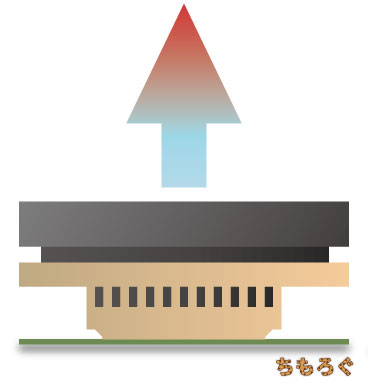

小型ファンは安く済みやすいものの、ファンが上を向いているのでエアフロー設計に少しだけ難がある。もともと発熱しづらい低性能なCPUを使うなら、これでも全然問題はないですけど。

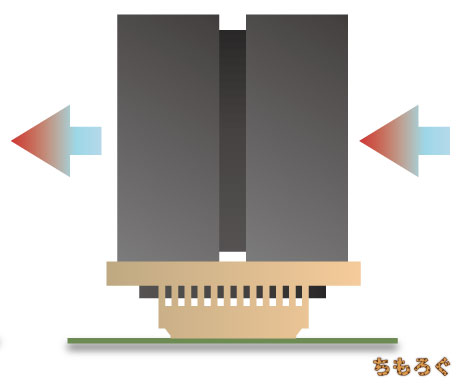

「Core i7」を使ってオーバークロックを施すとか、多少は予算がかかってもいいからエアフローを重視したいなら、やっぱりファンの向きがこうなっているCPUクーラーが良い。

- 安価な小型ファンは静かに冷やせる範囲が狭い(低予算PC向け)

- やや高価な大型ファンは静かに冷やせる範囲が広い(ゲーミング、OC向け)

ケースファンの選び方

PCケースに最初から付属している場合もあるけれど、すべてのケースファンが付属されていることは少ない。で、ケースファンにも色々とあって、最大静圧が高いタイプと、送風量が多いタイプに分かれている。

「静圧」は密閉された空間にどれだけの空気を詰め込むことが出来るかを示していて、ケーブルが入り組んでいたり、グラボを2枚・3枚刺しなどして空間が限られている場所には静圧が高いケースファンの方が有利。

逆にPCケースの前面部分は開けた空間になりやすいから(拡張性の高いPCケースだと、だいたい空いているはず)、静圧重視ではなく送風量の多いケースファンの方が相性は良い。あとは電源が3ピン仕様か4ピン仕様かどうか。

個人的には4ピン仕様のケースファンの方が好み。BIOSから数値で回転数やプロファイルを指定できるから直感的に扱いやすいんだよね。「うるさいなぁ…」と思ったら、BIOSから「うるさいから最大1000rpmまで!!」という感じで制限できるので。

- 最大静圧が高いかどうか

- 送風量は多いかどうか

- 電源は3ピン仕様か4ピン仕様か

※うるさいから、という理由で回転数をむやみに制限するのは良くないので、必ずソフトウェア(例えば、HW Monitor や SppedFan)を使って温度などをモニターしてから制限しています。

エアフロー設計の基本

エアフローを考える時の基本はとてもシンプルで「冷たい空気をケース内に取り込み、温かい空気は外へ排出する」ということ。パソコンパーツはケース内の気温にダイレクトな影響を受けているので、ケース内の気温を下げるだけでも冷却効果に一定の期待ができるんです。

ではエアフロー設計の基本について、簡単に解説していくね。

冷却効果が落ちるパソコンの置き方

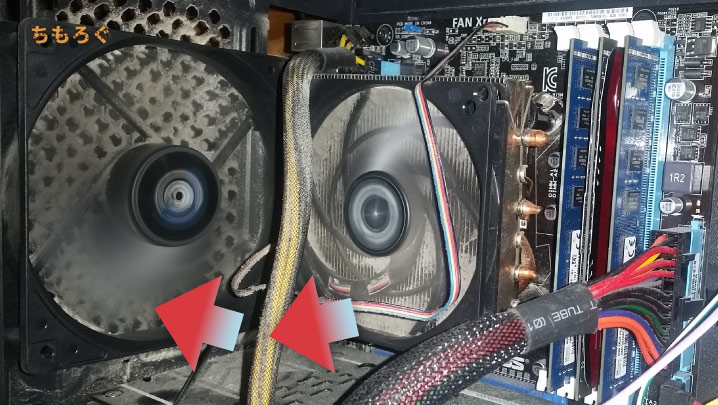

意外とやっている人も多いと思うが、床に直接置くのは良くない。理由は単純で「埃」をモロに吸い込んでケース内に埃が充満してしまうから。

ぼくの中古パーツPCも、そろそろ掃除が必要っぽい…。埃かぶりまくり。

ケースの表面、パソコンパーツの表面に埃がまとわり付くと、毛布をかぶっているような状態になってしまい、エアフローを作って気温を下げても効率よく冷やせなくなってしまう。

冷却効果を落とさない正しい置き方

中小企業に依頼されて作った「Ryzen 7」マシン。頼まれて作ってるので多少は配線もマジメですね…。

というわけで、基本的には机の上に置くのがもっとも手軽な正しい置き方です。十分な高さがあるので床に直置きするよりずっと埃を吸い込みづらい。

アイリスオーヤマ 2口IHクッキングヒーター用スタンド ブラック SSIH-54

グルービー S-STAND 高さ調整可能なスチール製スタンド ブラック SS585-BK

デスクが狭くてパソコンを置くのが邪魔だ、という場合はAmazonなどで1000~2000円くらいで売っている「小型スタンド」を使えば床との間に隙間を作れるのでオススメ。横幅が50cm以上、奥行きが20cm以上あるスタンドなら十分にパソコンを置けるはず。

| 対応ファクター | 横幅 | 奥行き | 備考 |

|---|---|---|---|

| ATX | 60cm以上 | 30cm以上 | コンパクトモデル(キューブ型)だと奥行きが広くなりやすいので、使うケースの寸法に注意してください。 |

| MicroATX | 50cm以上 | 25cm以上 | |

| MiniITX | 45cm以上 | 25cm以上 |

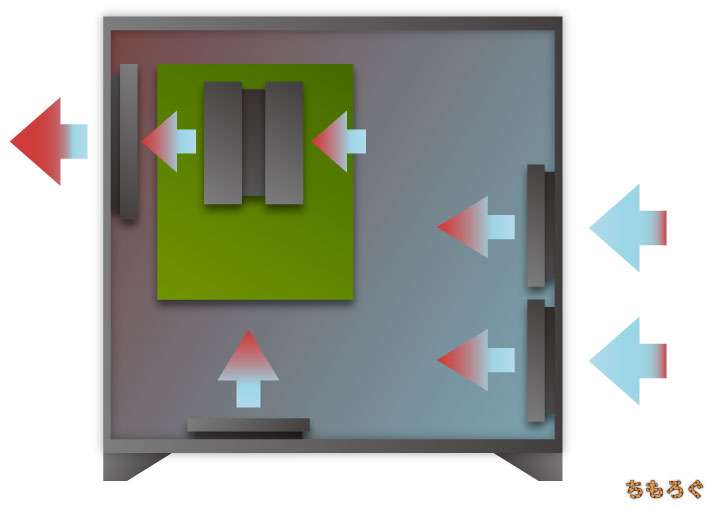

エアフローは「前から後ろへ、下から上へ」

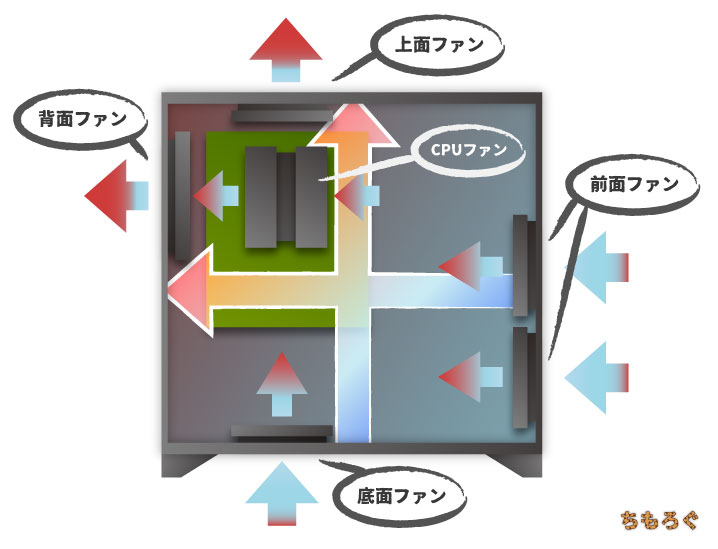

温かい空気は上の方に行きやすく、冷たい空気は下に落ちやすい。だからエアフローもそれを考慮して作っていくことになる。ケースによって取り付けられるケースファンの数や位置はバラバラだが、基本的にはこの画像のような感じで設計すると問題ない。

底面と前面ファンから吸気して、背面や上面ファンから排気を行う。CPUファンも風向に気をつけて設置しておくこと。逆流を出すとエアフローが乱れてしまうからね…※。

- 底面と前面から「冷たい空気」を入れる

- 上面と背面から「暖かい空気」を追い出す

※CPUファンによっては、そうならざるを得ない製品もある。その場合は上面ファンで排気することになります。

前面ファンから埃の侵入、上面ファンは埃を被りやすい

SilverStoneファンフィルター14cmSST-FF143B

前面ファンは冷たい空気をガンガン吸気するので、埃が侵入しやすい。スタンドに置いたり、机の上に置いたりして床から引き離していても、埃がある程度入ってくるのは避けられない…。というわけで、気になる人はファンフィルターを貼っておくと良い。

上面ファンは排気をするため埃はそんなに入ってこないけど、PCを起動していない間は重力で落ちてくる埃があるので、これも気になるならファンフィルターを。ぼくは前面ファンだけにフィルター入れてますけどね。

エアフローを妨げる「配線」に注意

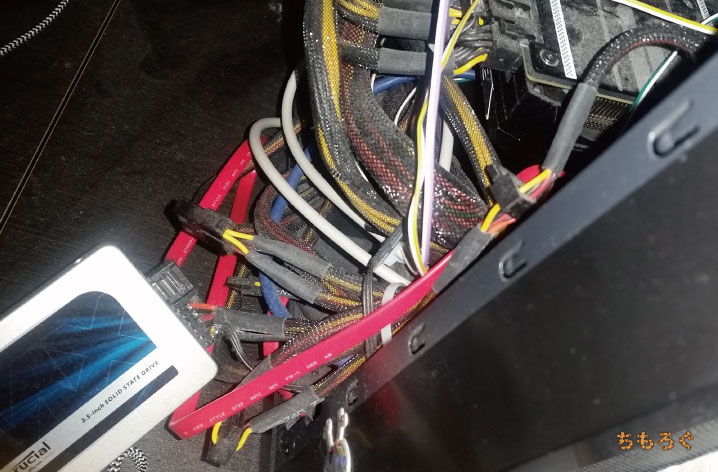

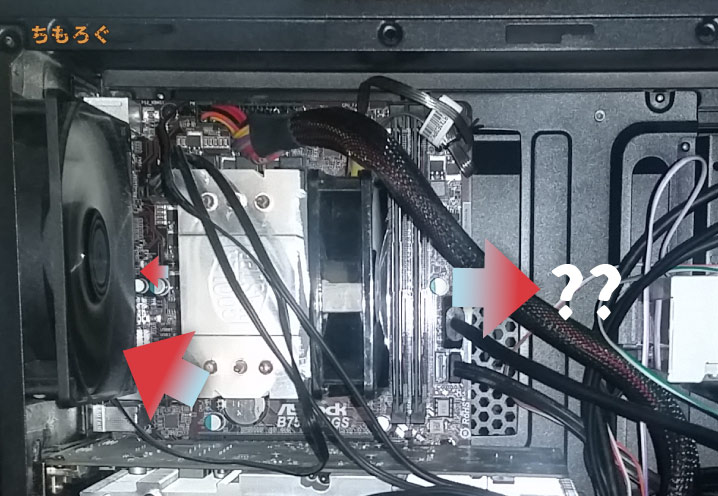

自分用に作るPCに関しては、配線はテキトーだったりする。さすがにこれはテキトー過ぎますけど。

ぼくが中古パーツで組み上げた格安PCの配線は、このようになっている。ケースを安く済ませたせいで、配線が入り切らず溢れてしまっている。見ての通り前面ファンが吸気してくれる冷気が配線のせいで奥まで入ってくれない。

こういう配線をしてしまうと、せっかくCPUファンを揃えて各種ケースファンを揃え、エアフロー設計を行っても効果は半減あるいはほとんど失われてしまう。

ケースが大きいので配線がしやすい。それでも割りと手抜きな配線ではある。

これは最近自作したAMDマシン。ケースが大きめで裏配線も用意されており、不器用なぼくでもエアフローにそこまで悪影響のない配線が出来た。

- 配線は大きめのPCケースのほうがやりやすい

- 結束バンドでまとめると良い感じ

- 不要なケーブルを取り外せる電源ユニットは扱い勝手がいい

このあたりに注意すれば配線はそこまで難しくない。

ケース内の空気圧、「正圧」と「負圧」の違い

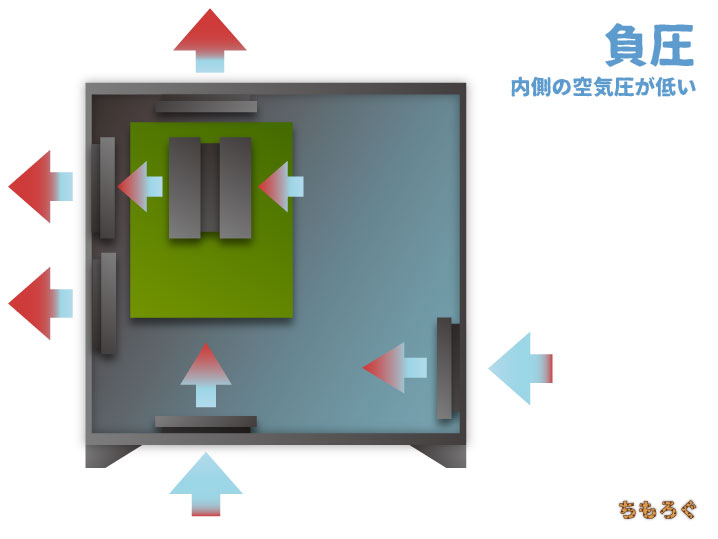

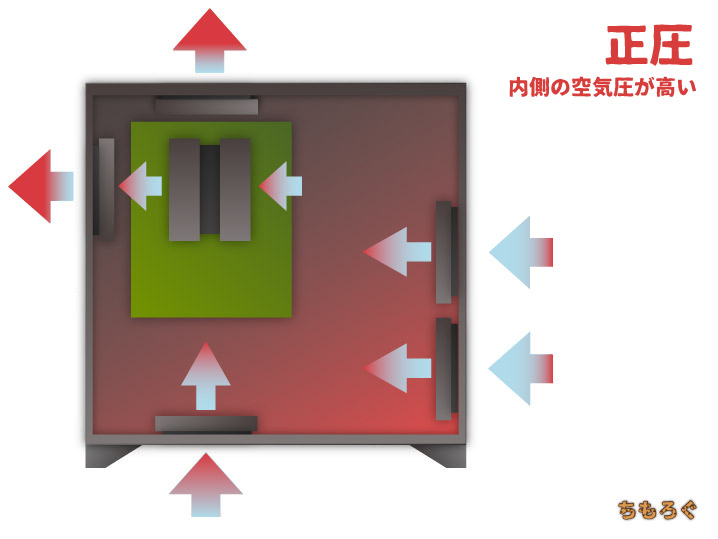

ケースファンのおかげで常に空気の入れ替えが行われるため、PCケースの外と内では空気圧が常にズレている。このズレ具合も、エアフローに影響を与えているので一応知識として紹介。

2つのファンで吸気を行って、3つのファンで排気を行う場合は、入ってくる空気よりも出ていく空気の方が多いため、ケース内の空気圧は外よりも低い「負圧」という状態に。気圧が低い方に空気は入っていくため、エアフローの都合上は「負圧」の方が有利と言われている。

逆に言えば排気する時にケース側へ引っ張られる力が強いので、暖かい空気が出づらい。だからこそ排気ファン3つと、CPUファンの方向を合わせて、外へ外へと排気しようと頑張るわけですけど。

次は吸気ファンを3つ、排気ファンを2つ使用する場合。出ていく空気が少ないので、ケース内側の空気圧は外側よりも高い状態「正圧」に。吸気しづらいが、排気はしやすい。そのため埃が内側に入りづらいというメリットを持つ。

と…言いつつも、正直なところどっちもどっちという感じがある。「負圧」の方が新しい空気を吸気しやすいですから、エアフローの冷却性を重視するなら排気ファンを多めで吸気ファンは少なめの「負圧」で良い。

- 「負圧」:冷却性はやや高い、埃は入りやすい(フィルターで防ぐ)

- 「正圧」:負圧より冷却性は劣るはず、埃は入りづらい

「エアフロー」まとめ + 実例

PCケース内の温度を下げる「エアフロー」について、ここまで解説してみました。色々と書いたけれど、結局のところは「入口(吸気ファン)と、出口(排気ファン)を用意する」というだけのことなんですよね。

何もしなければケース内の温度は一定の水準まで簡単に上がってしまうから、吸気ファンでケース外の空気を取り入れ、排気ファンでその冷えた空気を引っ張って、温かい空気を外へ追い出す…ということ。

- エアフローによって、ケース内部の温度が下がる

- 温度が下がることで、パーツの寿命が伸びる

- 空気の流れとファンフィルターのおかげで、埃対策にも

エアフローの効果はおおむね以上の通りです。

ケースファンを買ったり、設置したりするのが面倒くさい。という人は小型の扇風機などを買って、ケースのフタをあけて直接扇風機の風をあてればいいです。何もしないより遥かに換気できるので、割りと冷えてくれます。

欠点はケースが開けっ放しなので埃は入りやすい、扇風機を置く場所が必要ということ。

実例をちょっと紹介

中古パーツを使って格安で自作したパソコン。低予算が目的なので特にこだわっていない。CPUファンの排気を、すぐ横にあるケースファンで外へ。グラボの排気も下段のケースファンへ追い出す。前面ファンは使っていないので最低限のエアフローと言える。

これは3年くらい前に知り合いに作ってあげたマビノギ専用マシン。久々にケースを開けてみると、やっぱり当時のぼくの自作知識って相当に少ないなぁ…と痛感させられた。CPUファンで暖かい空気を飛ばしているが、上面ファンは1個もついていない。

さて…エアフローの方向はいずこへ…。グラボもファンから排気をしているが、下段にケースファンが無いのでそちらも空気がこもってしまっている。

最後に、エアフローのお手本的な参考画像を。

以上「PCケースのエアフローを図解、パソコンを効率良く冷やすために」を解説してみました。

追記:もっと色々な「事例」を見たい人へ

- 「この場合はどうなんだろう、ここを排気ファンにするのはありなんだろうか…。」

この記事では、一応基本しか説明していないので、あとはケースバイケースで調整していく必要があると思います。そこで様々な「実例」を参考にすれば、ちょうど良いのがあるかもしれない。

「英語」で検索した結果です。一貫しているのは、やっぱり風の方向が一方通行になっているということ。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

側面にファンが付いているタイプのケースはどうなんだろう・・・

側面ファンの場所による、と思ってます。前面ファンのすぐ近くに側面ファンがある場合、そこに排気ファンを置いたらせっかく取り込んだ冷気をすぐに外へ出してしまうことになるし、基本的にはエアフローの方向に合わせてケースファンを配置すればいいかと。

グラボの近くに側面ファンがあるなら、そこはグラボのファンから出た熱を排気するために排気ファンで良いと思いますし。冷気は出さず、暖気は外へ出せるように使い分ければ大丈夫だと思います。

わりとどうでもいい話ですが、平置き(マザーボードと並行に設置)のファンは、普通下(MB側)へ送風しません?

「実例をちょっと紹介」のところの最初の写真(fan.jpg)も、排気ファンは外側、CPUファンはMB側にラベルがありますよね。

#ファンは基本、ラベル側に送風する。

また、CPU冷却だけ考えれば縦置きで前から後ろへ流れる配置のファンが良いでしょうが、平置きだとMB(コンデンサ)や周りのメモリにも風が当たるので、自分は好きです。

グラボのツインファンって奥(フロントパネル側)のファンはフロント側に風を吐いてるんですよね?

オリファンのGTX1080に14cmの速風を2000rpmで回して風ぶつけても全く温度下がってない様子ですし、グラボの高さのフロントファンはいっそ排気のが理にかなってるんじゃないかとか思うんですがどうなんでしょう

ケースの仕様や、各種パーツの仕様の違いで若干やり方は変わると思いますが、基本的には風の方向さえあってればいいと思ってます。で、いろいろと調べてみたところグラボ周辺のフロントファンを排気に使う場合は、上面やCPU近くのファンを吸気にしている人がやや多い傾向でした。

フロント・下面ファンを排気にするなら、背面・上面ファンを吸気にしてしまって、風の方向を一方通行にそろえてしまう…ということですね。

この記事を読むと、一応、全吸気という方法もあります…

https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/662237.html

トップフローの説明間違ってますね。

間違いではない

冷却効果が落ちようがこの向きで付ける

とここの管理人が決めたことにケチをつけないでください

嫌なら2度と見なくて結構です

>トップフローの説明間違ってますね。

意味が分からない。

具体的に何がどう間違っていて、どうすれば正解なのか書かないとコメントの意味が無い。

これで意味が分からないようなら

自作やめた方がいいレベルです

お前はやかもち氏の雇われか?

すみません、現在買えるもので値段度外視とコスパ方面でトップフロー、サイドフローの最強なCPU空冷を教えてほしいです。

検索しても大体おすすめだけで“これが最強!”って感じでは出して無くてよく冷えるのかわからないのです。

あと久しぶりにこの記事読んでて気になったのですが、2人ほど言われている通りトップフローの絵や写真が上に熱を出すのではなく上から下に出すのが主流のはず?上に出すのあるのかな・・・

トップフローはあんまり使ったことが無いのでよく分からないですが、Noctua製を選べばおおむね間違いないかと。

サイドフローなら

です。忍者5は5800円くらいにまで値下がってきたので魅力的です。無限五が5000円くらいなので、800円の差額を気にしないならオススメ。

ありがとうございます!トップフローもNoctua製ですか、NH-C14Sが最上位かな?変わった形してると思えば下にもファンつけれるのは面白いですね。2連にしたらよく冷えそうなので検討してみます。

どぉうもぉぉおう!はじめまして

動画毎回楽しませていただいております

今回は負圧ケースのネタがちょっと上がったのでついでに検索したところ

こちらがヒットしましたので記念に書き込ませていただきます

自分は吸気はフロントから三連

排気はトップにラジエター付き二連とリアに一発

なるべく偏らないよう調整しましたねえ

どうにも負圧が強いと掃除が悲惨な事になりますので

本日、ケース付属のファン2個(フロント吸気リア排気)以外に

天板に排気を2個、フロントに吸気を1個考えなしに追加して

眺めていて、ふと「あれ?これリテールクーラーが冷たい空気吸えずに

排気ファン3個から出ちゃうんじゃ?」と思い調べてたらこのページにたどり付きました

吸気1個、排気1個から、吸気2個、排気3個になった訳ですが

フローがしっかりしていれば、あまり気にする事ではない感じでしょうか?

上にもありますが、トップフローの風の向きが違います。トップフローの場合ヒートシンクのある方(cpu側)に風を吹き付ける形になります。

簡易水冷はどこら辺につけるのがおすすめですか?

ラジエーターを効率よく冷却するなら、フロントパネルに取り付けてファンを「吸気」にします。ラジエーターを通る空気との温度差が大きいほど、効率よく冷やせます。

今フロント×2のリア×1でファンを付けてるんですがシャットダウンした後に上面のファンを取り付けられるとこから少しだけモアっと熱が出てくるんですが、排気用のファンを1つ追加したほうがいいのでしょうか?

所詮はゲームPCか!

サーバーのように、365日24時間稼働が条件なら、マザーボードの空冷、エアーフローが重要。

マザーの裏面が、ケーブルを無理やり押し込めて、エアーフローが期待できないケースや、マザーの遥か上だけ空気が流れるものばかり。

20GBのシーケンシャルライトで。M.2がサーマルスロットで、4MB/secになっております。

https://chimolog.co/wp-content/uploads/2017/08/air.jpg

この挿絵の矢印がもし風の流れを指しているのなら、市販されているトップフローのCPUクーラーの風の流れは挿絵の様には進まないと思う。

何故ならその挿絵の方向へ風が流れてしまうと、CPUクーラーはずっと煩いだけで全く冷えず、そのまま放置すると、CPUやVRM部やメモリモジュール周辺やケース上面に荒熱が溜りそのうち何の前触れもなく突然フリーズするだろうな。

そもそもヒートシンクや冷却フィンの類は、たとえ微風でもフィンに直接風を当てないと全く冷えない。たまにSSDにミニフィンを貼り付けてる人も居るけどあれはフィンに風が当たらないなら全く無意味。

水冷でもラジエーターに風を直接当てないとクーラント液の水温が下がらず全く冷えないだろう、エアフローについて力説するのは勝手だけど、間違った情報を修正せずに放置するのはちょっとマズいのではないの?

グラボの空冷ファンもフィンに風を当てなきゃ熱暴走するだろうしな

最近パソ作って疑問に思ったけど、殆どが安易水冷のファンをラジエーターの後ろに付けてファン見えるようにしてるけど、ファンの吸い込みでラジエーター冷えるのかな?

後でっかいケースの場合、上面2、3個ファンをつけれるけど中央のを下に向けて風送るようにしたら丁度メモリに当たると思うけどやる人いないのかな?

メモリのLED見えるようにしたいけど、上面全部排出だとメモリ冷やそうにもメモリの下にファン入れて風当てるの難しいし市販のメモリクーラーだと見えなくなるし…

間違ってるのかな?

この記事のCPUクーラーのエアフローの向き、全体的に間違ってないか?

define miniだとフロントファンは余り効果無くて外してもCPUの温度は殆ど変わらなかった。

トップファンを吸気にするとフェーズ数が貧弱でヒートしインクすらないようなマザーのVRM温度が劇的に下がるんで必ずしもトップを排気にするのが正解じゃないと思う。

[…] 参考:PCケースのエアフローを図解、パソコンを効率良く冷やすために […]

いろいろなサイトを見ながら試行錯誤したが、っぱ最強は電気代度外視のペルチェかヒートポンプ

別で100~200Wの電源やPC稼働に合わせた回路を準備しないといけないが