ASRockのハイエンド電源ユニット「Taichi TC-1300T」を、メーカーから検証用に1台提供してもらったので、詳しくレビューします。

「Cybenetics Titanium」と「Cybenetics A++」を取得した、超高効率で超静音な電源ユニットです。

レビュー用にASRock Japan(@AsrockJ)さんより、Taichi TC-1300Tを1台提供してもらいました。もちろん、今回のレビューも修正や訂正が一切なく原文ママで無事に公開できました。

(公開:2025/2/15 | 更新:2025/2/18)

ASRock Taichi TC-1300Tの仕様

| ASRock Taichi TC-1300T | |

|---|---|

| 製造元 (OEM) | FSP |

| 容量 | 1300 W |

| 効率 |

|

| 静音 |

|

| ケーブル | フルプラグイン |

| 保護 |

|

| ファン |

|

| セミファンレス | 対応 (切り替えボタンあり) |

| サイズ | 180 x 150 x 86 mm |

| 規格 | ATX 3.1 |

| 保証 | 10年 |

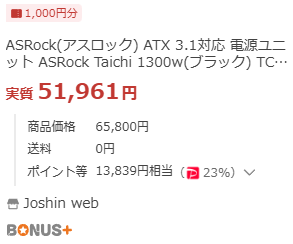

| 参考価格 ※2025/2時点 |  |

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング | |

「ASRock Taichi TC-1300T」は、ASRockブランドのフラグシップ電源ユニットです。

日本市場で実質的に最大容量※となる1300 Wに対応し、非常に高い変換効率を証明する「80 PLUS Titanium![]() 」と「Cybenetics ETA Titanium

」と「Cybenetics ETA Titanium![]() 」認証を取得しています。

」認証を取得しています。

ほとんどの負荷率で極めて静かな動作音を証明する「Cybenetics LAMBDA A++![]() 」認証も取得済みです。

」認証も取得済みです。

2025年時点で最新のATX 3.1規格に準拠するほか、温度センサーによる加熱保護を備えたASRock独自仕様の12V-2×6ケーブル(最大600 W対応)が付属します。

国内価格は約6.6万円と、電源ユニットでは新参メーカーの割に強気ですが、高いなりに相応のスペックを揃えているように見えます。

※一般家庭のコンセントが「100 V」仕様だから、対応アンペア数の都合で1300 W以上の容量を実際に引き出すのは危険です。

取得している認証とレポート一覧

80 PLUS Verification and Testing Report(レポート非公開)

定番の電源ユニット認証規格で最上位に位置する「80 PLUS TITANIUM」認証に合格。最大で94%超の高い変換効率を記録しています。

80 PLUSに代わる新たな認証規格「Cybenetics ETA」で「TITANIUM」認証にも合格済み。負荷率10~80%もの非常に広い範囲で約92~94%の極めて高い変換効率です。

電源ユニットの静音性を評価する規格「Cybenetics LAMBDA」は「A++」認証です。平均値で「15 dB」未満を意味する、最高グレードの静音規格に合格しています。

ASRock Taichi TC-1300Tを開封

パッケージと付属品

ザラザラとした粉体塗装のような表面加工で高級感を演出するデザインです。電源ユニットのパッケージとして珍しく、持ちやすいように「取っ手」が付いています。

パッケージ正面下部に各種ロゴマークがズラッと並んでいます。

左から順番に

- 80 PLUS TITANIUM認証

- Cybenetics LAMBDA A+認証

- Cybenetics ETA TITANIUM認証

- 235%トータルエスカネーション対応

- 100%日本コンデンサ搭載

- ATX 3.1 & PCIe 5.1準拠

- iCOOL FAN対応モデル(セミファンレス対応)

- メーカー10年保証

以上です。

Cybenetics LAMBDA 「A++」認証を取得しているはずが、なぜか1つ低い「A+」認証ロゴのままです。

おそらく、パッケージをデザインした段階で「A+」に合格し、諸々の出荷を終えたあとからCybeneticsの方で「A++」認証をあらためて付与された可能性が高いです。

マザーボードの箱と同じく、底面からめくり上げるシンプルな開封方法です。

外箱をゆっさゆっさと縦に振り回して慣性で中身を押し出すタイプじゃなく、単に指でめくるだけで開封できます。

手触りの良い布製の袋に包まれた各ケーブル類と、乾燥剤とセットでビニール袋に梱包された電源ユニット本体です。

付属ケーブルの種類と長さ

ASRock Taichi TC-1300Tに付属する、大量の電源ケーブル類を確認します。

ASRock独自仕様を盛り込んだ「12V-2×6」ケーブルが2本付属します。

「12V-2×6」は、RTX 40 / RTX 50シリーズを中心に導入されている「12VHPWR」または「12V-2×6」コネクタで使える、グラフィックボード用の電源ケーブルです。

たった1本のケーブルで最大600 Wまで対応します。

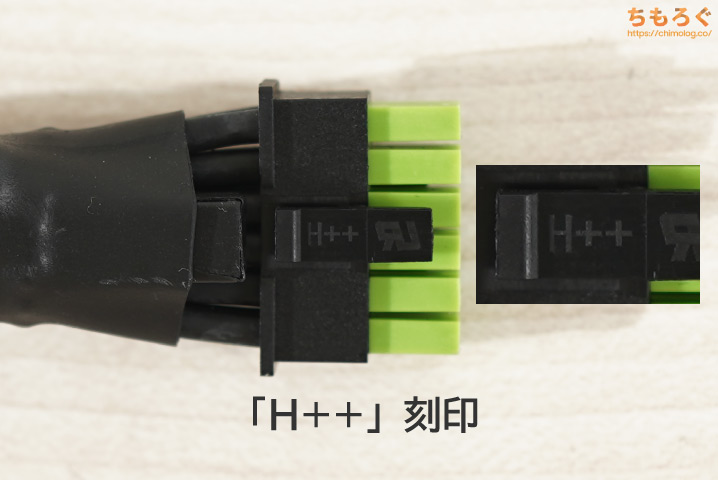

コネクタの先端部分を拡大すると、ラッチ固定具の部分に「H++」刻印が入っています。

「H+」刻印なら12VHPWRコネクタ、「H++」刻印は12V-2×6コネクタです。ただし、刻印を入れるかどうかはメーカーの裁量に委ねられています。

あくまでも、ASRockは12V-2×6採用を強くアピールするため、視覚的に分かりやすい「H++」刻印を入れた形です。

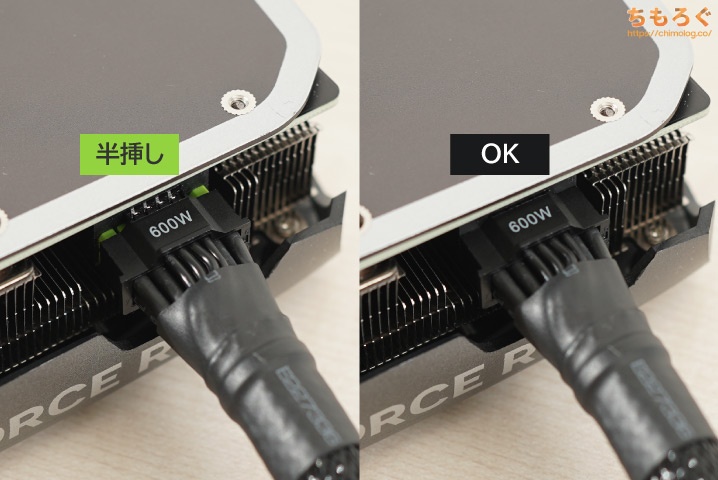

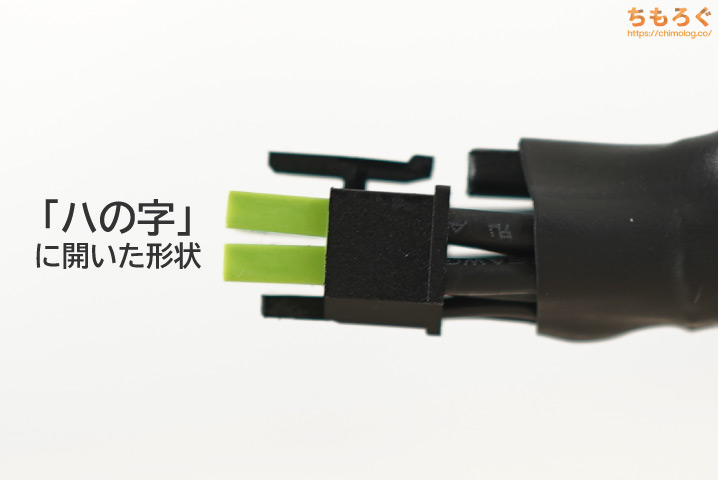

ASRock独自設計として、グラフィックボードに挿し込まれる部分が緑色に塗装されています。

視覚的に挿し込み不良が分かりやすいです。緑色が見えていれば挿し込みが甘い、と気づけるデザインです。

ただし、コネクタ自体の耐久性は黒色のまま変えないほうが(理論上)高いため、「岩のように硬く」を掲げるASRockの設計思想にやや反するような気がします。

そもそも、2025年時点で出回っている大多数のRTX 40 / RTX 50グラフィックボードの場合、仮に挿し込み不良だったら通電できない構造です。

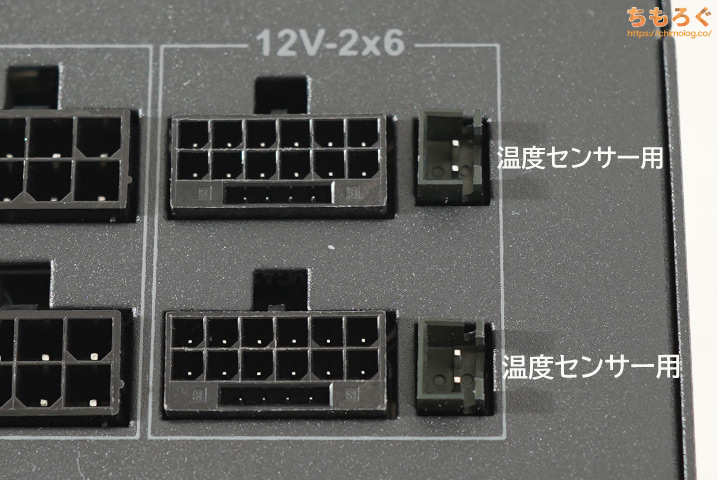

電源ユニット側のコネクタから伸びている、小さな2ピンコネクタは「温度センサー」用です。

電源ユニット側にある2ピンコネクタに接続して、ケーブル加熱保護を機能させます。

ケーブル先端に埋め込まれた温度センサー(NTCサーミスタセンサー)で、95~100℃以上の温度を検知して電力供給を停止するフェイルセーフ(安全機構)です。

ただし、コネクタ先端に突起が付いているせいで固定具(ラッチ)を指で押しづらく、端子の抜き差しがとても難しくなるのが難点です。

他にも変わった仕様があり、コネクタの上下が「ハの字」に開いています。

指でつまんでも「ハの字」を閉じられず、グラフィックボード側に挿し込むのが大変です。

苦肉の策として、コネクタの角からグリグリと挿し込みます。

すると角から順番にハの字が閉じていてき、結果的にコネクタをすんなり挿し込めました。

CPU補助電源に挿し込む「EPS12V 4+4 pin」ケーブルは2本付属します。それぞれ長さ65 cmで、太さ16 AWGです。

太さ16 AWGなのに、すごく「しなやか」で柔軟に曲げられる不思議なケーブルです。

グラフィックボードの補助電源に挿し込む「PCIe 6+2 pin」は6本付属し、内2本のみ2つのコネクタに枝分かれする分岐タイプです。

すべて長さ67 cmで、太さ16 AWGです。

こちらも太さ16 AWGなのに、すごく「しなやか」で柔軟に曲げられる不思議なケーブルです。

先端が6 + 2でバラバラになるのが気になる方は、付属品のケーブルコームでキレイにまとめられます。

マザーボードの補助電源コネクタに挿し込む「ATX 24 pin」ケーブルです。長さ60 cmでした。

挿し込みやすい24ピン一体成型です。

SATAデバイス(3.5″ HDDや光学ドライブ)に電力を供給する「SATA」ケーブルは3本付属します。ケーブル1本につき、コネクタが3個付いています。

ケーブルの長さは67 cmで、コネクタ間が約10 cmずつ離れています。

特殊仕様のサーバー向けHDDや、ケースファンコントローラに電力を供給する「Molex(ペリフェラル4ピン)」は1本付属します。

ケーブル1本につき、コネクタが3個付いています。ケーブルの長さは67 cmで、コネクタ間が約10 cmずつ離れています。

電源ユニットとコンセントをつなぐ「電源ケーブル(アース線つき)」です。

IEC320 C19規格の極太コネクタに、許容電流が17Aもある1.8 mm径(断面積2.0 mm²)の極太ケーブルを採用します。

ノイズを抑制するために大型フェライトコアも付いています。

ケーブル類のコネクタ部分に「ASRock」ロゴが刻印されています。

パソコンを組み替えるときに、うっかり他の電源ユニットのケーブルと混ざってしまった時、どのメーカーのケーブルか簡単に判別できるメリットがあります。

基本的に電源ユニットはメーカーや製造ラインごとにピンアサインが違う場合が多々あり、互換性が無いです。違うメーカーのケーブルを誤って使って「溶融」に至った事例も少なくないから、判別しやすいデザインは安全です。

アクセサリー類も付属します

自作パソコンの裏配線で活躍する「マジックテープ」が5本付属します。ASRockのロゴ入りです。

細かいケーブル類をまとめるのに便利な「結束バンド」は10本付属します。

袋に4本入っている「小ネジ」は、電源ユニット本体をPCケースに固定するときに使います。予備が1本も付属しないから紛失しないように注意。

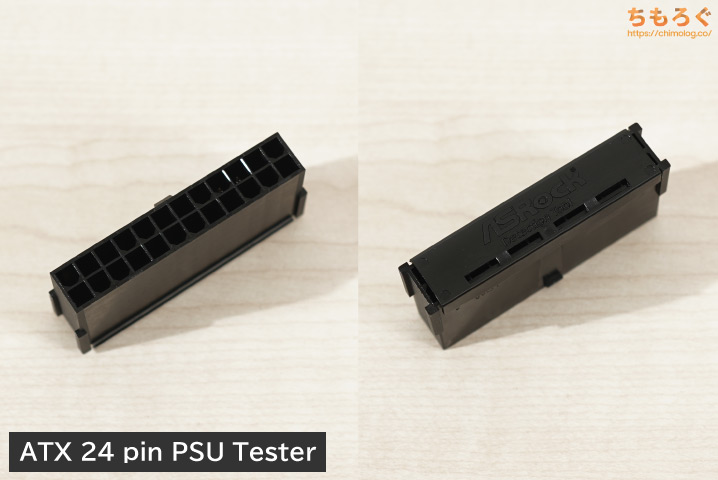

謎のATX変換コネクタは「ATX 24 pin PSUテスター」です。

全部で24ピンあるうち、2ピンだけ入っている変換コネクタで、電源ユニットの動作チェックに使えます。

初回起動時に電源ユニットだけを通電させて、電源に初期不良が無いかどうかを検証するなど、何かと使えそうな変換コネクタです。

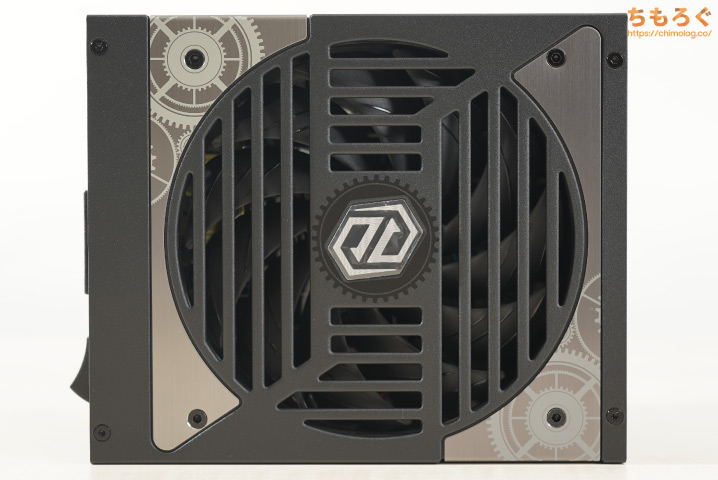

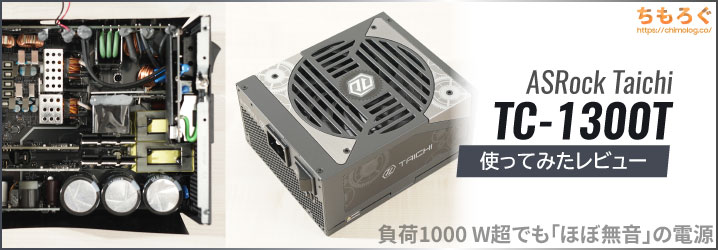

フルモジュラー仕様だけど重装甲なデザイン

「Taichi」シリーズを象徴する歯車模様を多用した、一目でTaichiだと分かる重厚なデザインです。ファングリル中央に金属でできたTaichiロゴが入っています。

すべてのケーブルを着脱できる「フルモジュラー(フルプラグイン)」方式です。使うケーブルだけ任意で取り付けられるから、配線を最小限に抑えたスッキリした自作パソコンを組み立てられます。

135 mm口径の冷却ファンを搭載。メーカー仕様表によるとFDB(流体軸受ベアリング)方式のファンです。

一般的に、FDBファンは耐久性と静音性に優れている傾向があるとされています。

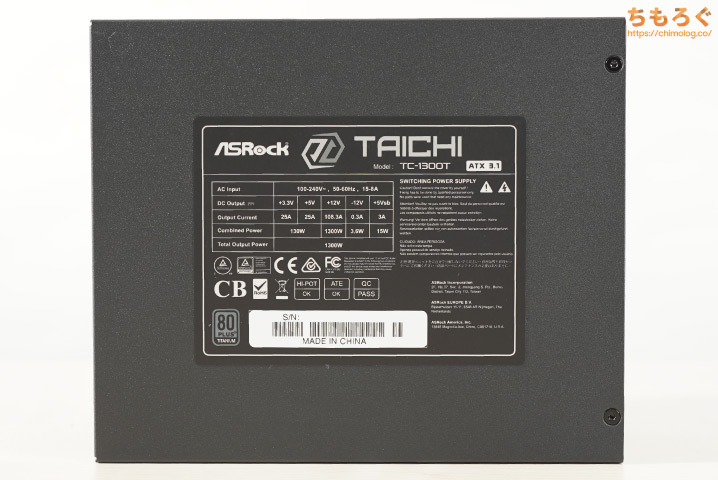

本体の底面に出力表が貼ってあります。

| TC-1300T(出力表) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| AC入力 | 100 ~ 240V(50 ~ 60Hz) | ||||

| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |

| 出力電流 | 25A | 25A | 108.3A | 0.3A | 3A |

| 合計出力 | 130W | 1300W | 3.6W | 15W | |

| 総合出力 | 1300W | ||||

現代のPC向け電源ユニットで定番のシングルレール方式です。CPUやグラフィックボードなど、主要なPCパーツが接続される+12Vレールにて、最大1300 Wの出力に対応します。

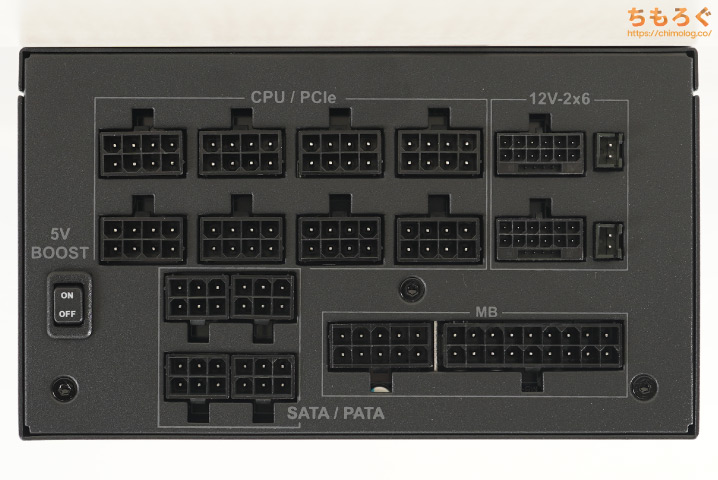

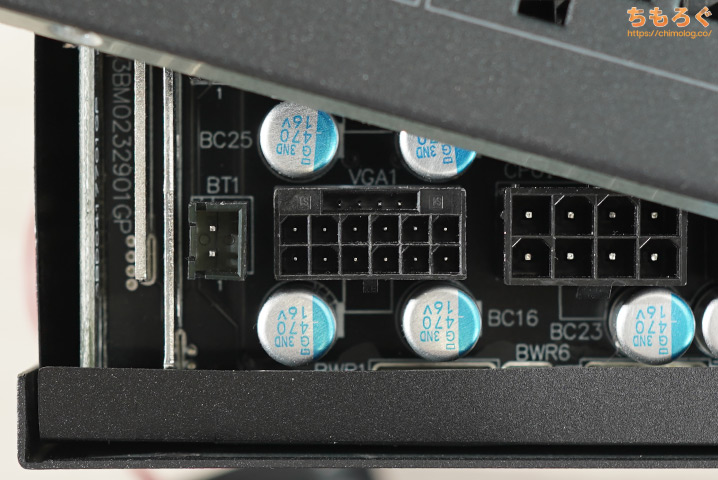

電源ユニット側の対応コネクタをチェック。

| 対応コネクタ | |

|---|---|

| マザーボード用 (ATX 24 pin) | 1個 |

| グラフィックボード用 (12V-2×6) | 2個 |

| CPU / グラボ兼用 (EPS12V 4+4 / PCIe 6+2 pin) | 8個 |

| SATA / Molex兼用 (SATA / Molex 4 pin) | 4個 |

十分過ぎるほどの拡張性が確保されています。Core i9 14900KやRyzen 9 9950Xに、RTX 4090を2枚搭載しても大丈夫。

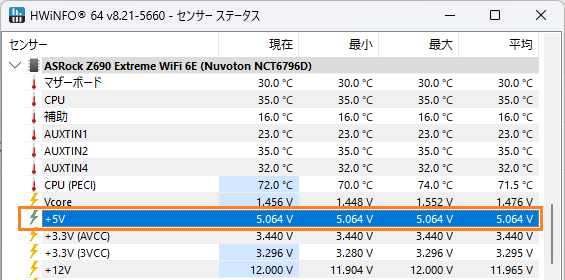

「5V BOOST」ボタンで、+5V電圧をオフセットを切り替えられます。オンでプラス方向にオフセット、オフで何もしません。

ちなみに、電源を入れた状態でボタンを押すと、即座に+5V電圧のオフセットが切り替わります。ポチポチ連打してもパソコンが落ちたりしなかったです。

(マザーボード欄で+5Vの変化がわかります)

- Download HWiNFO(hwinfo.com)

コンセント側のインターフェイスです。

- 1個:電源コネクタ(IEC320 C20)

- 1個:電源のオンオフボタン

- 1個:セミファンレスモード切り替えボタン

「iCOOL」と書かれたボタンを押すと、セミファンレス(iCOOL)モードを切り替えられます。

オンで低負荷時にファンを停止、オフでファンが最低回転します。

左右のサイドパネルは密閉され、Taichiロゴが貼ってあります。

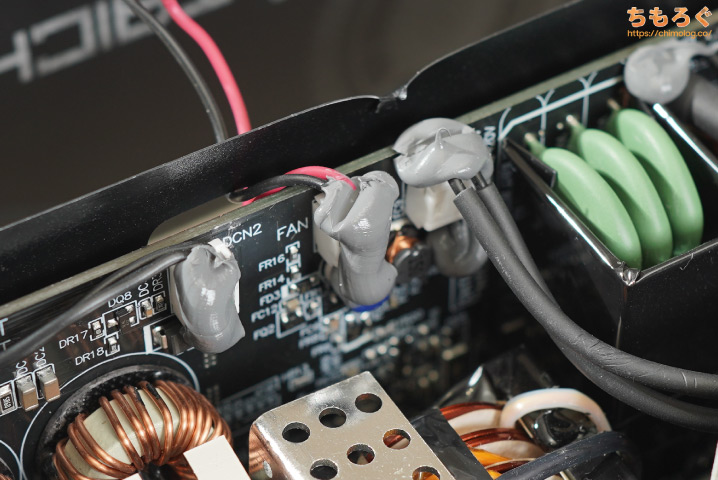

内部コンポーネント(腑分け写真)

フタを開けて内部コンポーネントを確認してみます。六角(HEX 2.0 mm)ドライバーで四隅のネジを外すだけで、かんたんにフタを開けられます。

では、記事の序盤にリンクを掲載したCybenetics Labsレポートと照らし合わせながら、今回の市販モデルでも同じ部品が確認できるかチェックです。

冷却ファンは「PLA13525S12M」です。Power Logic(台湾:動力科技股份有限公司)製の135 mm径、FDB(流体軸受ベアリング)方式の静かな冷却ファンが搭載されています。

冷却ファンの2ピンコネクタが勝手に外れないように、ボンドで丸ごと固定されていました。

ASRock Taichi TC-1300Tの製造元はCybenetics Labsのレポートに記載があるとおり、「FSP(台湾:全漢企業股份有限公司)」社です。

容量1300 Wの電源ユニットですが、中を見てみると意外とスッキリとした印象です。

大きな部品の距離感にかなり余裕が取ってあり、エアフロー(通気性)が良さそうな設計です。

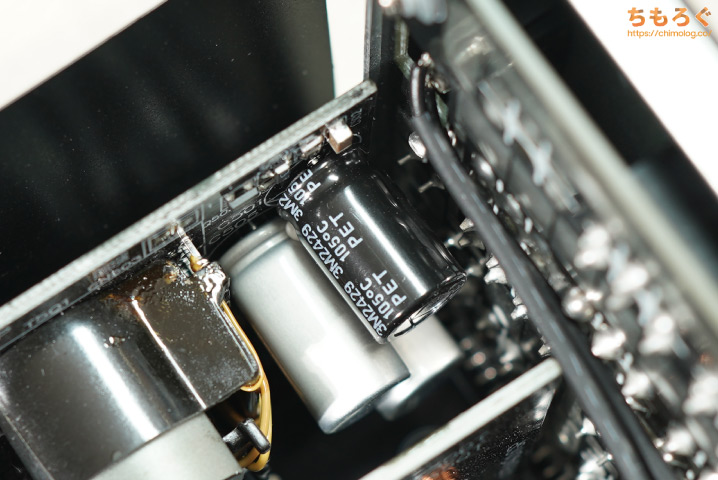

日本ルビコンのアルミニウム電解コンデンサ(容量470 uF / 定格105℃ 2000~3000時間モデル)が3個も入っています。合計1410 uFもの大容量により、ホールドアップ時間の延長に貢献する狙いです。

ルビコンの黒いアルミニウム電解コンデンサ(定格105℃品)です。

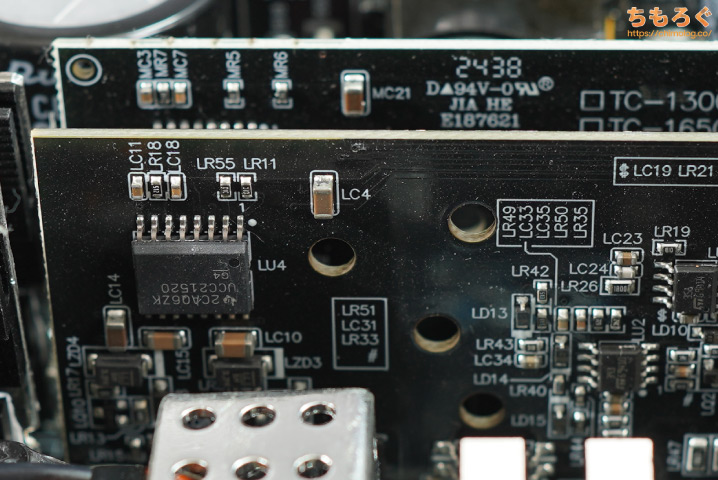

ASRockがPR資料でアピールしている「Infineon」製の部品が、あちこちに搭載されています。

小豆色が日本ケミコンのアルミニウム電解コンデンサ(定格105℃品)です。

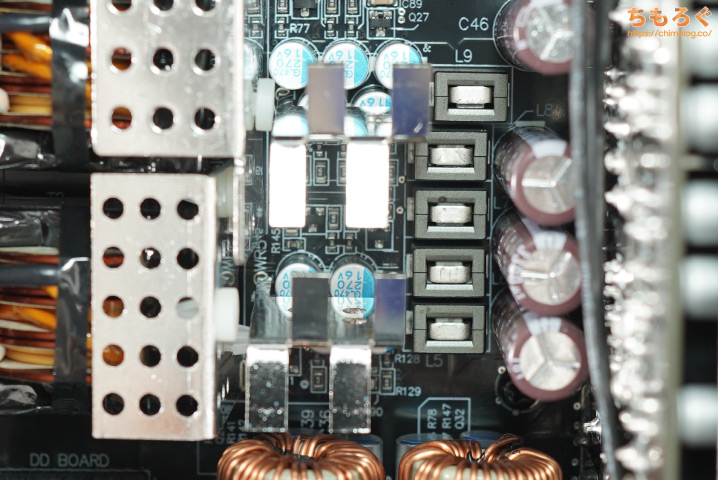

水色の小さなコンデンサ群が、日本ケミコンの導電性高分子アルミ個体コンデンサ(ポリマーコンデンサ)です。

コンデンサのすぐ隣に、マザーボードでよく見かけるチョークコイルが実装されています。

「12V-2×6」コネクタの周辺にも、鍋マーク(日本ケミコン)の導電性高分子アルミ個体コンデンサ(ポリマーコンデンサ)が敷き詰められています。

日本ケミコンの定格105℃品でぎっしりです。

ASRock Taichi TC-1300Tを実際に使ってみる

テストPCスペックを紹介

| テスト環境 「ちもろぐ専用 Intelベンチ機(2025 / 新)」 | ||

|---|---|---|

| スペック | 使用パーツ | |

| CPU | Core Ultra 7 265K | PL1 = PL2:250 W |

| CPUクーラー | 280 mm水冷式クーラー | NZXT Kraken 280(2023) |

| メモリ | DDR5-8000 48GB(24GB x2) | G.Skill Trident Z5 RGB |

| マザーボード | Intel Z890チップセット | ASRock Z890 Taichi OCF |

| グラボ #1 | RTX 4090 24GB | GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC (Power Limit:115%に変更) |

| グラボ #2 | RX 7900 XTX | ASRock RX 7900 XTX PG OC (Power Limit:110%に変更) |

| SSD | 1 TB(NVMe SSD) | Samsung 970 EVO Plus |

| 電源ユニット | ASRock Taichi TC-1300T (レビュー対象) | |

| OS | Windows 11 Pro 24H2 (KB5041587適用済み) | Windows 11 Pro(パッケージ版) |

今回は容量1300 Wの電源ユニットを検証するべく、ピーク負荷が1500 W近くに達する弩級のマルチGPU環境を用意しました。

ごく普通のありふれたシングルGPU環境だと、容量1300 Wをとても使い切れません。容量1300 Wを使うに相応しい「逸般の誤家庭」なスペックを使って検証です。

逆にいえば、普通のありふれたハイエンドPCスペックなら容量1300 Wは完全に無用の長物です。

ハイエンドCPUにフラグシップGPUを2枚搭載するような弩級のスペックでこそ、ASRock Taichi TC-1300Tの真価を発揮できます。

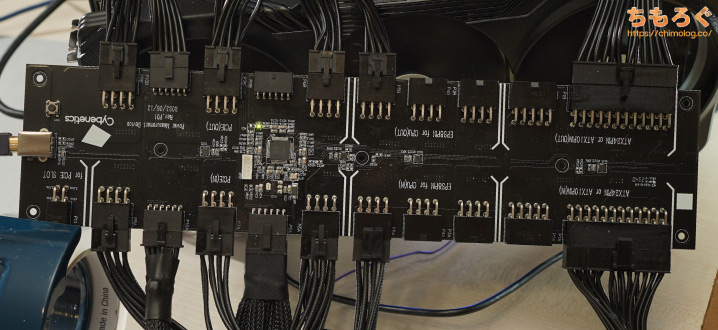

各電圧レールの測定には、Cybenetics Labs謹製のPMD(Power Measurement Device)を使い、0.001 V(1 mV)単位かつ毎秒最大1000サンプル(1ミリ秒)の刻み値で記録します。

安物の8ビットマルチメーターやオシロスコープの安物プローブを、マザーボードやコネクタの隙間にぶっ刺すよりも、いくぶん精度が高いです。

容量スレスレの高負荷でも安定動作

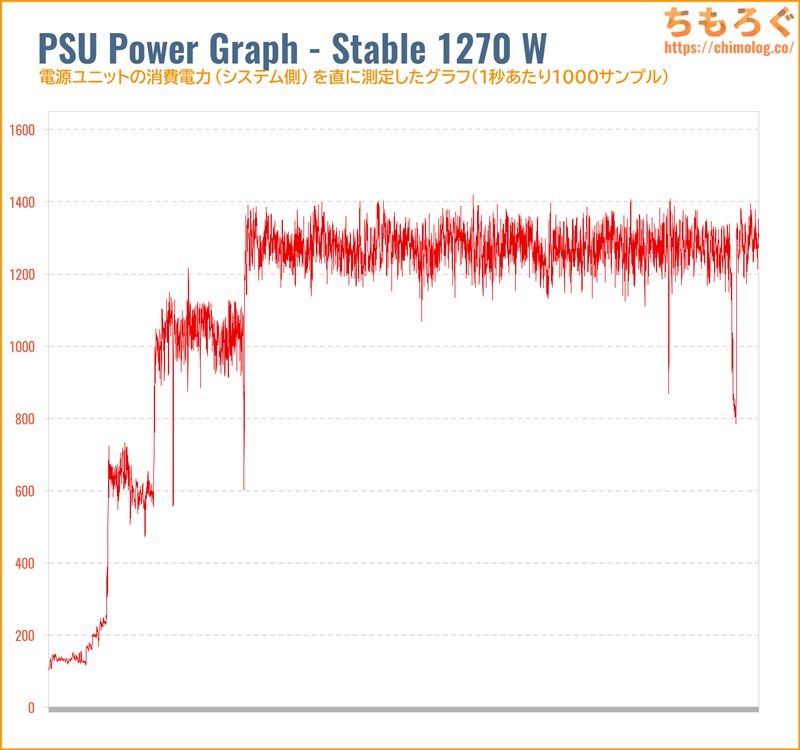

| 負荷 | システム(DC側) |

|---|---|

| 平均値 | 1271 W |

| 中央値 | 1275 W |

| 上位1% | 1376 W |

| 上位0.01% | 1409 W |

- CPU負荷:Prime95 Small FFTs(TDP:250 W)

- GPU負荷 #1:FurMark 2 2560 x 1440(TGP:510 W)

- GPU負荷 #2:FurMark 2 2560 x 1440(TGP:390 W)

以上のベンチマークで、コンセント側(AC側)で約1370 W前後、システム側(DC側)で約1270 Wの負荷を連続して掛けられます。

約45分間そのまま放置して、何事もなく安定してベンチマークが正常に稼働しつづけます。

ASRock Taichi TC-1300T(容量1300 W)は、消費電力が1300 W近く、ピーク時に1400 Wを超える弩級のシステムに余裕で耐えられます。

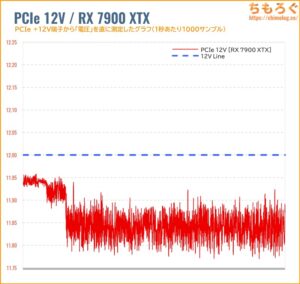

負荷が上昇すると、各電圧レールが分かりやすく低下します。

ASRock Taichi TC-1300Tは「ATX 3.1」と「PCIe 5.1」規格に準拠した電源ユニットなので、各電圧レールの許容範囲は±5%で、+12Vレールは+5% / -7%、12V-2×6レールは+5% / -8%が許容範囲です。

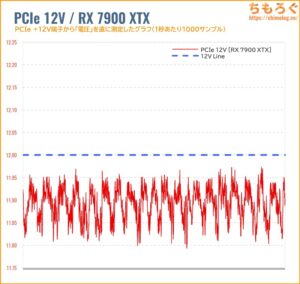

| PCIe 12V [RX 7900 XTX] | 変動幅 | 基準値 | |

|---|---|---|---|

| 最大値 | 11.97 V | -0.22% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.79 V | -1.73% | > -8.00% |

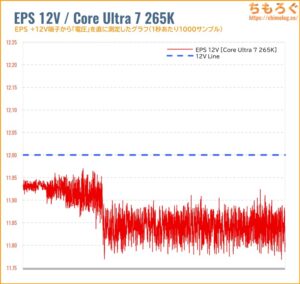

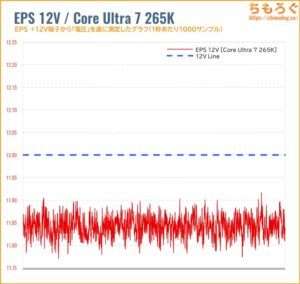

| EPS 12V [Core Ultra 7 265K] | |||

| 最大値 | 11.92 V | -0.69% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.77 V | -1.91% | > -7.00% |

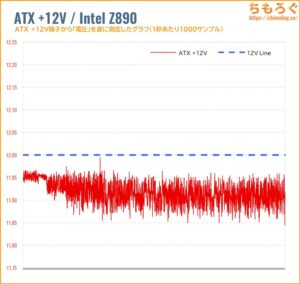

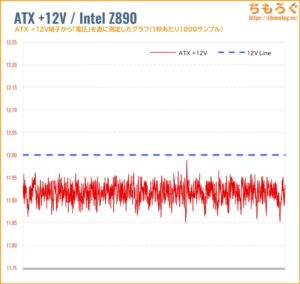

| ATX +12V | |||

| 最大値 | 11.99 V | -0.10% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.85 V | -1.24% | > -7.00% |

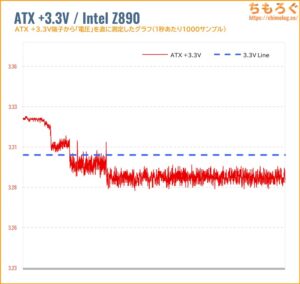

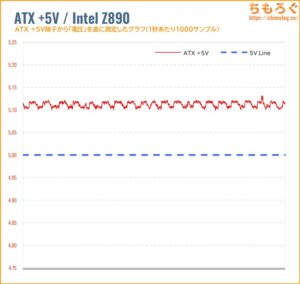

| ATX +5V | |||

| 最大値 | 5.13 V | 2.62% | < 5.00% |

| 最低値 | 5.10 V | 1.98% | > -5.00% |

| ATX +3.3V | |||

| 最大値 | 3.31 V | 0.30% | < 5.00% |

| 最低値 | 3.28 V | -0.70% | > -5.00% |

すべての電圧レールが問題なくATX 3.1規格で定められた許容範囲に収まっています。

ATX +5Vレールのみ全体的に高めにズレていますが、ASRockが独自に導入した「+5V BOOST」機能の影響です。

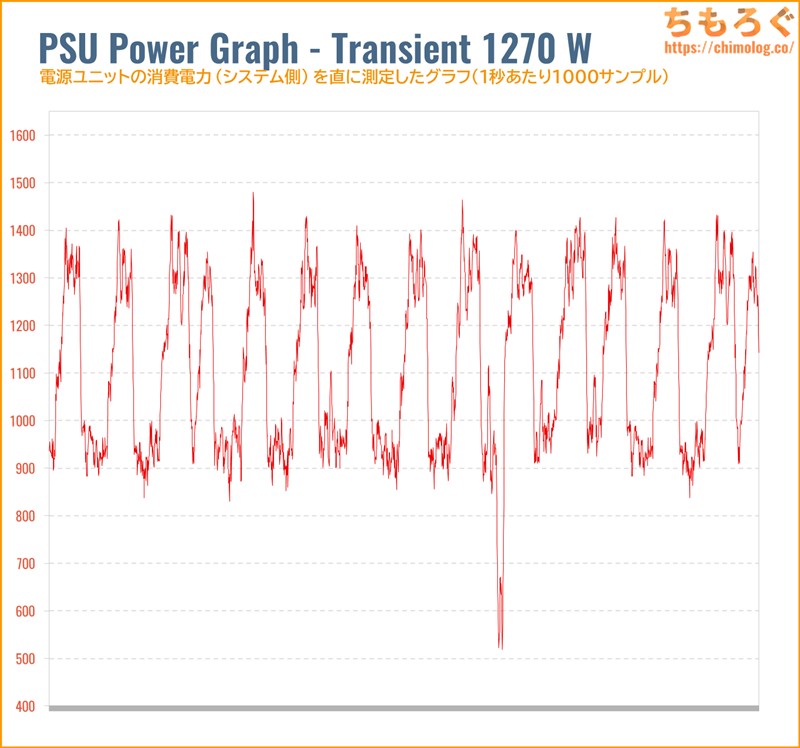

連続的で急激な負荷変動でも安定動作

| 負荷 | システム(DC側) |

|---|---|

| 平均値 | 1111 W |

| 中央値 | 1089 W |

| 上位1% | 1411 W |

| 上位0.01% | 1480 W |

- CPU負荷:Prime95 Small FFTs(TDP:250 W)

- GPU負荷 #1:FurMark 2 2560 x 1440(TGP:510 W)

- GPU負荷 #2:FurMark 2 2560 x 1440(TGP:390 W)

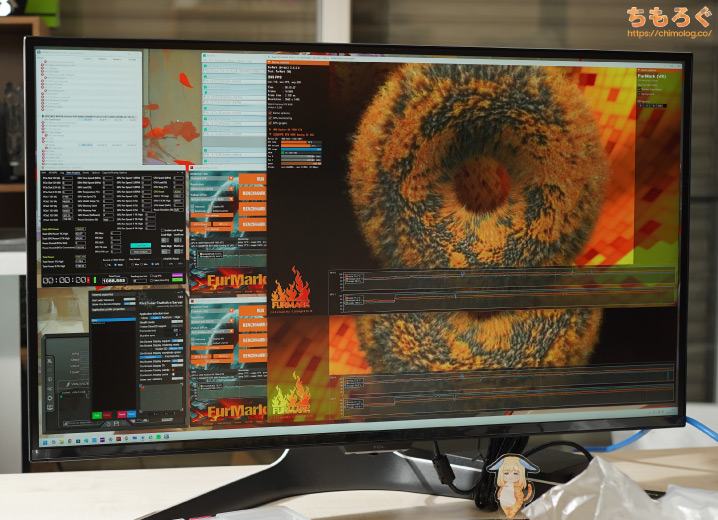

連続負荷ベンチマークを実行した状態で、FurMark 2でスペースバーを押しっぱなしにします。すると、グラフィック描画が500ミリ秒ごとにオンオフを繰り返し、連続的な負荷変動を再現可能です。

500ミリ秒ごとに負荷が止まって900 W前後まで下がり、また500ミリ秒たつと負荷が再開して1500 W前後まで上昇・・・を延々と繰り返す過渡応答に似た状況です。

激しい連続負荷でもASRock Taichi TC-1300Tは非常に安定した動作でした。瞬間的に1480 Wを叩いてもシステムは動き続け、スパイク由来の強制シャットダウンを未然に防ぐ効果が見られます。

そもそもATX 3.1規格に準拠しているため、0.1ミリ秒以内のスパイクなら容量の2倍にあたる2600 Wまで耐える仕様※です。たかだが1500 W程度で止まりません。

※ASRockは「235% Total Power Excursion」とアピールしているから、理論上0.1ミリ秒以内で3055 W(1300 x 2.35)のスパイクに耐えられる計算です。

1480 Wでも安定して動いている様子を見る限り、OPP(過負荷保護)のしきい値も相当に高いです。少なくとも1.14倍以上に設定されていると予想できます。

容量1650 Wモデルと同じ設定と仮定するなら、おそらく約1.20倍(1560 W)前後がしきい値です。つまり、100 Vコンセントを使っている一般家庭なら、電源ユニットより先にブレーカーが落ちてしまいます。

負荷の変動に合わせて、各電圧レールが分かりやすく乱高下します。

| PCIe 12V [RX 7900 XTX] | 変動幅 | 基準値 | |

|---|---|---|---|

| 最大値 | 11.96 V | -0.35% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.77 V | -1.91% | > -8.00% |

| EPS 12V [Core Ultra 7 265K] | |||

| 最大値 | 11.97 V | -0.25% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.77 V | -1.93% | > -7.00% |

| ATX +12V | |||

| 最大値 | 11.99 V | -0.05% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.85 V | -1.29% | > -7.00% |

| ATX +5V | |||

| 最大値 | 5.15 V | 2.90% | < 5.00% |

| 最低値 | 5.10 V | 1.98% | > -5.00% |

| ATX +3.3V | |||

| 最大値 | 3.32 V | 0.73% | < 5.00% |

| 最低値 | 3.28 V | -0.67% | > -5.00% |

すべての電圧レールが問題なくATX 3.1規格で定められた許容範囲に収まっています。急激な負荷変動に対しても問題なく正常動作です。

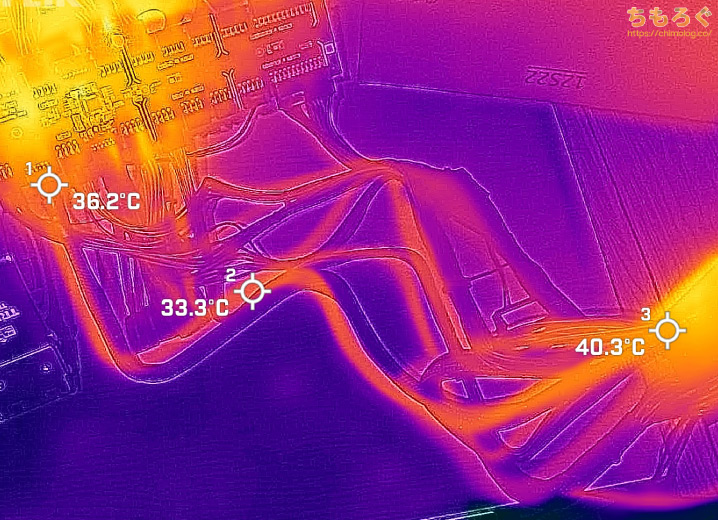

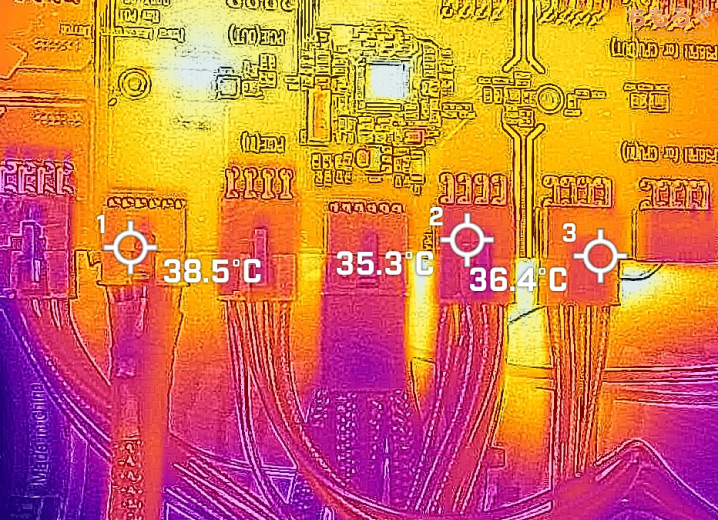

各ケーブルや電源本体の表面温度

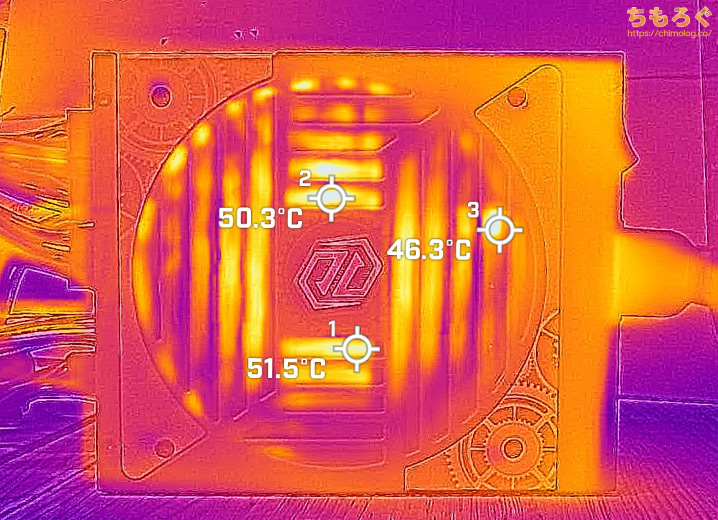

約1270 Wの連続負荷テストを2時間ほどつづけたあと、サーモグラフィカメラで電源ユニット本体の表面温度を撮影します(撮影時の周辺気温:27.1℃)。

ファングリル正面の表面温度です。冷却ファンが勢いよく回っているから、正常な温度を取得できません。

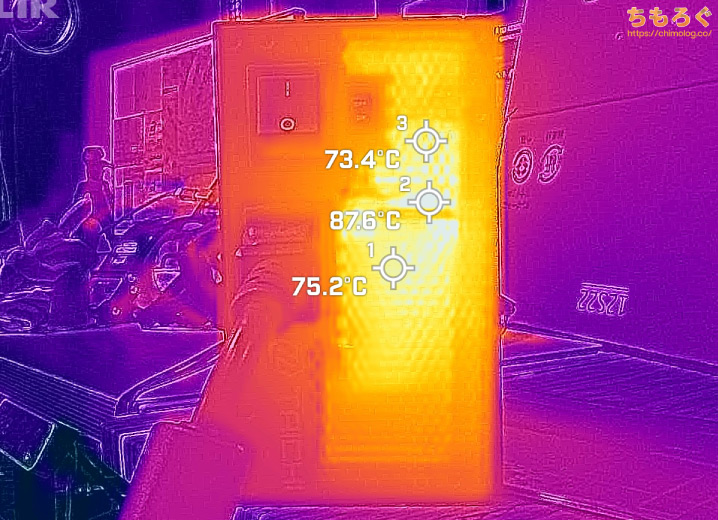

コンセント側から撮影すると、電源ユニット内部の温度を確認できます。もっとも熱いエリアで90℃近く(Δ63℃)まで上昇します。

ASRock Taichi TC-1300Tに使われている固体コンデンサのほとんどが、日本メーカーブランドの「定格105℃」品で、90℃程度の負荷なら余裕で耐えられる試算です。

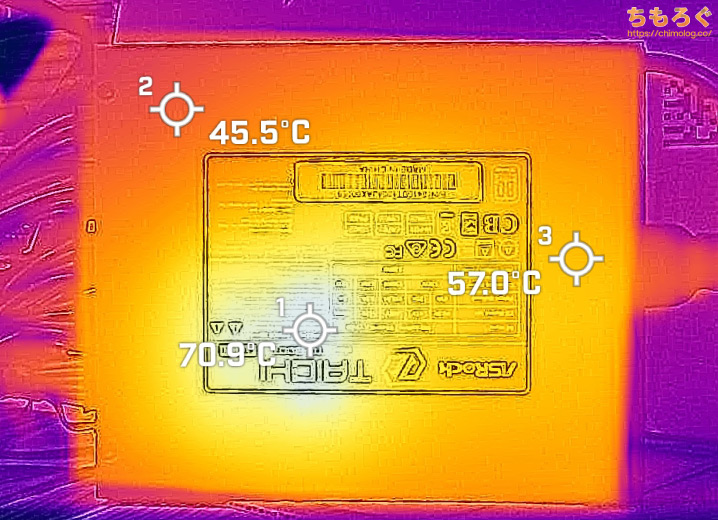

電源ユニット底面の表面温度をチェック。一番熱いエリアで約70℃台(Δ43℃)です。

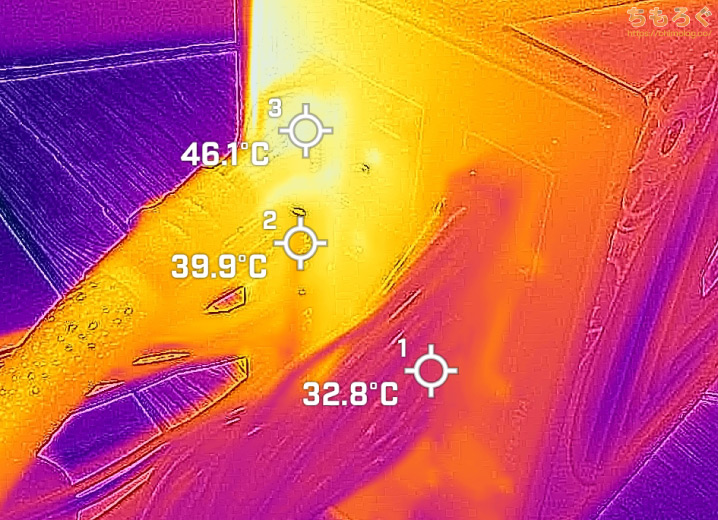

プラグインコネクタ周辺の表面温度です。12V-2×6コネクタ付近が45℃前後(Δ18℃前後)、EPS 12VやATX 12V付近は33~40℃(Δ6~13℃)程度に収まります。

多くの自作PCユーザーが恐れている12V-2×6ケーブルの表面温度です。撮影時で510 Wもの電力が流れていますが、表面温度はたった30℃台(Δ3~6℃)にとどまります。

システム側の各コネクタケーブルの表面温度です。

12V-2×6で40℃前後(Δ13℃前後)にとどまっていて、PCI-SIGが策定した規格最低温度(= 70℃)まで十分すぎるほどのマージンが確保されています。

ASRock Taichi TC-1300Tは競合する他社の電源ユニットと同様に、「105℃耐熱」仕様の12V-2×6ケーブルを採用。一部で騒がれている「コネクタの溶融」に到達する可能性が非常に低いです。

グラフィックボード側の12V-2×6コネクタの表面温度です。

500 W級の電力が流れ、ボード側から大量の放熱を浴び続ける環境ですら、表面温度が70℃にすら達しません。2時間で67℃(Δ40℃)前後で、105℃まで余裕たっぷりです。

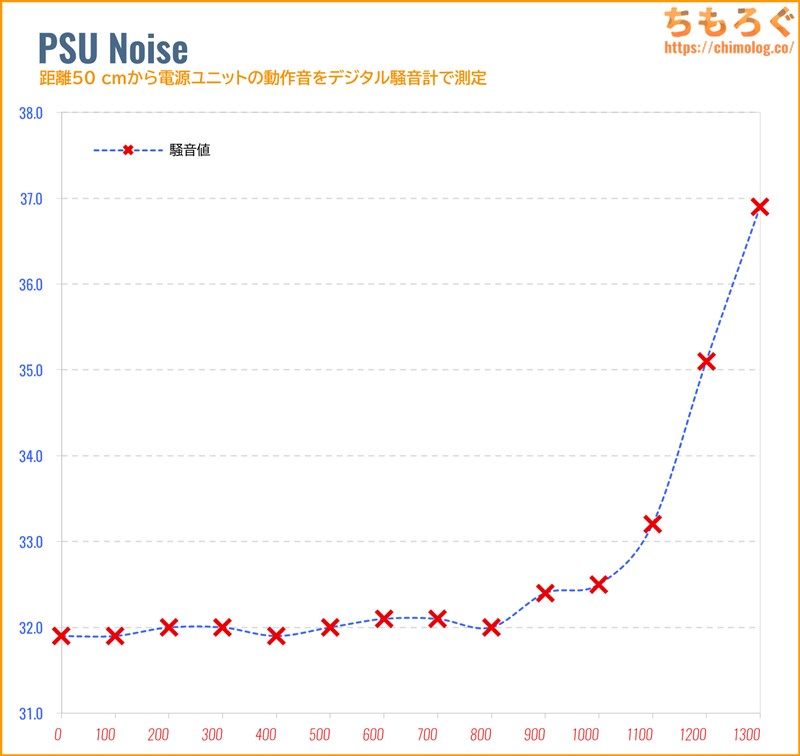

負荷ごとの電源ユニットの騒音値

電源ユニットから約50 cmほど離れた位置に「デジタル騒音計」を設置して、負荷ごとに1秒ずつ騒音値(デシベル値)を測定します。

| 消費電力(DC側) | 騒音値 |

|---|---|

| 100 W | 31.9 dB |

| 200 W | 32.0 dB |

| 300 W | 32.0 dB |

| 400 W | 31.9 dB |

| 500 W | 32.0 dB |

| 600 W | 32.1 dB |

| 700 W | 32.1 dB |

| 800 W | 32.0 dB |

| 900 W | 32.4 dB |

| 1000 W | 32.5 dB |

| 1100 W | 32.4 dB |

| 1200 W | 36.8 dB |

| 1300 W | 37.1 dB |

デジタル騒音計による測定値は以上のとおりです。

なお、測定値(dB)だけだとかなり誤解を生む可能性が高いから、負荷ごとに聴いてみた主観的なコメントを書いておきます。

| 消費電力(DC側) | ファン | コメント |

|---|---|---|

| 100 W | 停止 | 完全に無音 |

| 200 W | 停止 | ほぼ無音 |

| 300 W | ||

| 400 W | ||

| 500 W | ||

| 600 W | ||

| 700 W | ||

| 800 W | ||

| 900 W | わずかに回転 | とても静か |

| 1000 W | ||

| 1100 W | ||

| 1200 W | 間欠運転 | たまにヒューンと鳴ったり静まったり |

| 1300 W | 間欠運転 | ヒューンと大きく鳴ったり静まったり忙しい動作 |

驚異的な静音性です。

負荷100 ~ 800 Wまで、冷却ファンが停止した状態で「ほぼ無音」です。電源本体の至近距離で、ほんのわずかに電子音が聴こえますが、50 cmの距離なら何も聴こえません。

負荷900 Wからようやく冷却ファンがゆるゆると回り始め、50 cmの距離でほとんど聴こえない程度の動作音を鳴らします。もちろん、CPUクーラーやグラフィックボードの方がはるかにうるさいです。

負荷1200 Wで冷却ファンがいきなりヒューンと甲高い音を立てたかと思えば、すぐに止まったり、間欠運転のようなファン制御が始まります。

負荷1300 Wも同じく間欠運転をするときがあり、静かな状態とうるさい状態を交互に行き来する傾向が出てきます。

個人的に、ASRock Taichi TC-1300Tは負荷1100 Wまで極めて静音な電源ユニットで、1200 W以上から静音と言えるかちょっと怪しい挙動です。

なお、負荷に関係なくコイル鳴きや電子音の少なさは特筆すべき強みです。急激な負荷変動ですら、コイル鳴きがまったくせず、グラフィックボード側でキュルキュルと甲高い音を立てています。

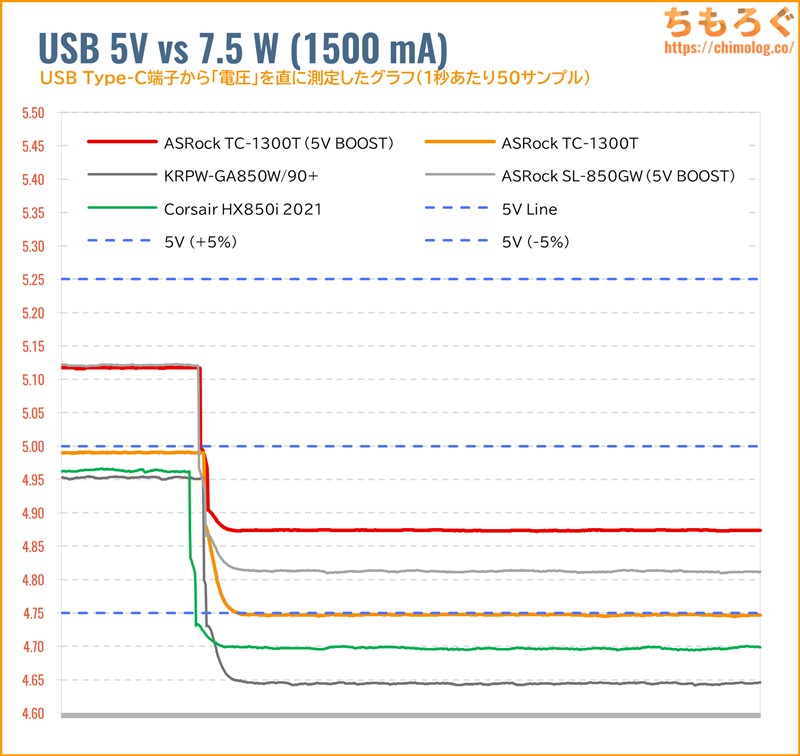

「+5V BOOST」機能の効果

(7.5 W負荷で電圧変動をチェック)

ASRockがアピールする「5V BOOST」機能を検証します。

USBポートに約7.5 W(5.0 V x 1.5 A)の負荷をブラ下げて、USBテスター経由でUSB 5V電圧の変動を比較したグラフです。

5V BOOSTボタンのオンオフで、USB 5V電圧がオフセット(スライド)されているのが分かります。

| USB 5V | 最大変動 | ブレ幅 | 5Vの偏差 |

|---|---|---|---|

| ASRock TC-1300T (5V BOOST) | 245.4 mV | 0.08 mV | 1.52% |

| ASRock TC-1300T | 245.9 mV | 0.10 mV | 4.02% |

| KRPW-GA850W/90+ | 312.9 mV | 0.46 mV | 5.81% |

| ASRock SL-850GW (5V BOOST) | 313.4 mV | 0.33 mV | 2.49% |

| Corsair HX850i 2021 | 272.3 mV | 0.68 mV | 5.04% |

5V BOOST有効時のASRock TC-1300Tが、もっともUSB +5V電圧を許容範囲内(±5%)に収めています。変動が少なく、ブレ幅(偏差)も少ないです。

電圧降下幅が大きすぎると、USB機器が必要とする電力を十分に満たせない※など、実用上のデメリットが生じる可能性を考えられます。

- ASRock TC-1300T(5V BOOST):平均7.32 W

- ASRock TC-1300T:平均7.13 W

- ASRock SL-850GW(5V BOOST):平均7.23 W

- KRPW-GA850W/90+:平均6.97 W

- Corsair HX850i 2021:平均7.05 W

USBポートが要求する「7.5 W」に、もっとも近い数値を出せたのがASRock TC-1300Tです。

※7.5 Wも消費するUSB機材には、おそらくACアダプターが付属するはずだから、実用上あり得るシチューエーションかどうか不明。

ASRockの一部マザーボードについている「Ultra USB Power」ポートと似ているようで違う構造です。Ultra USB Powerは+12V電圧をマザーボードのVRMを経由して+5Vに降圧する構造です。

だから電源ユニット側の電圧変動をVRMで吸収し、安定したフラットな電圧を常に供給できます。一方、5V BOOST機能は単なる電圧オフセット機能だから、電源ユニット側の変動をモロに受けます。

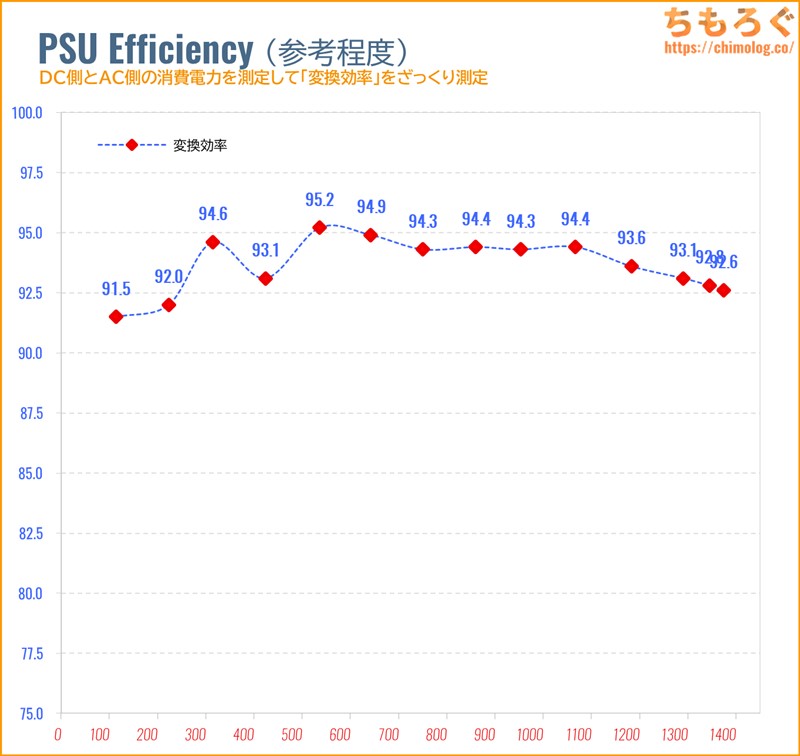

【参考程度】電源ユニットの変換効率を測定

ASRock Taichi TC-1300Tは、厳格なCybenetics ETA認証を取っているから、わざわざ変換効率を調べる必要はありません。

が・・・、Titanium電源が本当に高効率かどうか個人的に気になったので、参考程度にちょっと調べてみます。

- ベンチマーク機材の消費電力(DC側):Cybenetics PMDで測定

- コンセント側の消費電力(AC側):ラトックシステムで測定

DC側とAC側それぞれの消費電力を個別に測定して割り算すると、いわゆる「変換効率」をざっくり計算できます。

(DC消費電力 / AC消費電力 = 変換効率)

負荷率10%以上から、変換効率が安定して90%を超えています。

1000 W負荷ですら94%前後の効率です。60 Wしか熱(ロス)が出ないため、大口径ファンをゆるゆると回すだけで十分に冷却が間に合います。

やはりTitanium認証モデルの変換効率は凄まじいです。

まとめ:弩級のハイエンド構成を静音運用ならアリ

「ASRock Taichi TC-1300T」の微妙なとこ

- 奥行き180 mmでPCケースを選ぶ

- 最大容量まで使うなら

「200 V」コンセントが無難 - 最大負荷時の動作音

- 安くはない価格設定

「ASRock Taichi TC-1300T」の良いところ

- 日本メーカー「105℃」個体コンデンサ

- 容量1300 Wを110%使えます

(※ブレーカーの対応アンペアに注意) - 許容範囲内に収まる安定した電圧

- 負荷1100 Wまで静かな動作音

- セミファンレス対応(切り替え可能)

- 変換効率が全体的に高い

- USBポートの電圧が高め

(USB 5Vの規格範囲内に入りやすい) - まったく問題ない表面温度

- 柔らかくて扱いやすい各種ケーブル

- 12V-2×6ケーブルの加熱保護

- 12V-2×6ケーブル付属(最大600 W対応)

- メーカー10年保証

旗艦モデル「Taichi」の名に恥じない、全体的に高性能で抜群の静音性を誇る電源ユニットです。

約1500 Wのピーク負荷でもシステムがシャットダウンせず、安定して動き続けます。ハイエンドグラボを2枚搭載するような、消費電力の大きいAI学習マシンに最適です。

ただし、使っているコンセントの契約アンペア数に要注意。一般家庭の15 Aだと容量1300 Wを使い切る前に、コンセント側の電圧降下で15 Aを突破してブレーカーが落ちる可能性があります。

今回の検証ではピーク負荷時にコンセント側が16.2 Aに達していたから、15 Aだと不足します。20 A以上に電気工事してもらうか、200 Vコンセントを導入すると安心でしょう。

システム側で約1500 Wに達しても、コンセント側でおよそ1600 Wを超える程度です。一般家庭によくある20 Aブレーカーであれば、コンセント側で1600 Wの負荷でも落ちる可能性がかなり低いと予想されます。

ただし、100 Vコンセントだと定格1500 Wまでとされているため、最大負荷を数時間も続ける想定なら200 Vコンセントの導入が無難なはずです。

以上「ASRock Taichi TC-1300T レビュー:超ハイエンド構成でほぼ無音な電源ユニット」でした。

「ASRock Taichi TC-1300T」を入手する

| 参考価格 ※2025/2時点 |  |

|---|---|

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング |

2025年2月時点、定価が約6.6万円です。Yahooショッピングのポイント還元と合わせて、実質5.2万円から買えます。

まだ発売されてばかりで強気な価格ですが、正直なところ・・・ 容量1300 W級を使い切れる弩級のPCスペックなら予算的に難なく買える方が多いと予想します。

今回の検証機(ピーク時1480 W)ですら定価ベースで総額およそ90万円も掛かっていて、約6.6万円の電源ユニットが全体に占める割合はたった7%程度に過ぎません。

総予算に対する比率で見ると誤差みたいな金額です。

おすすめ電源ユニットまとめ

マザーボードのレビュー記事まとめ

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

温度センサーつけて溶ける前に遮断しますは脳筋解決法すぎてあまりにも草でした

12V-2×6の溶融問題は専門家のあいだでも意見が割れているように見えるから、原因不明に近い状況。だったら、とりあえず対症療法として、ケーブル加熱保護がフェイルセーフとして悪くはない手段だと思います。

ピンごとの電流制御も対策として挙げられていますが、これはVGA側の協力も必要らしく、PSU単体での実装は難しいそうです。

12V-2×6コネクタにツメがないように見えるけど?

ハの字に開いていることと合わせてasrockの言う12V-2×6は従来コネクタと違うと言うことなのか?

これが良品ならアナウンスしておかないと不良品にしか見えない。

ツメは見えないのが正解っぽいからツメは関係ないか・・・

さすがに高すぎますが加熱保護は純粋にほしくなりますね

今一部で5080と5090の融解問題が出ているらしく、どうやら数本のケーブルに電力が集中した結果だとか(AS〇Sの特定の電源が怪しいらしい)

グラボが尋常じゃなく高価なものになっているだけに、安全装置は欲しいところ

正直、価格高いですよね・・・。ASRockさん的には、ケーブル加熱保護 + ATX 3.1 + PCIe 5.1準拠のTITANIUM電源として見たら競争力のある価格設定とのことです。

はじめまして。Taichiの性能も検証の詳細さも凄まじいですね。14900KS+5090だとしてもPGの方の1000か1300Wで大丈夫かなと考えていました。やかもちさんはTaichiを選ぶ利点はあると思いますか?

Taichiを選ぶ利点はなんといっても「静音性」ですね。たとえば、その構成(i9 + 5090)でサイバーパンク2077(4K / レイトレ)を動かす場合を想定してみます。

連続負荷がざっくり770 ~ 870 W程度です。容量1300 Wの電源ユニットにとって、負荷率60 ~ 70%に入ります。

(※Core i9 14900KはBaseline Profile準拠なら125 W前後、修正前の全力BIOSなら200 W前後)

(LAMBDA認証)

(変換ロス)

PG-1300G

TC-1300T

Cybeneticsの認証レポートから負荷率ごとの騒音値をまとめると、Taichiの優位性がハッキリと見えてきます。

PG-1300Gは29 dBで風切り音がハッキリ聞こえる程度に対し、TC-1300Tはわずか19 dBで非常に静かです。

予算感の考え方は人それぞれですが、筆者は「総予算に対する変動率%」で見ています。

i9 14900K + RTX 5090は最低でも50万円を下回らないはずだから、電源ユニットの差額がかなり小さいです。

YahooショッピングでPG-1300Gが実質3.8万円、TC-1300Tが実質5.2万円で、差額は1.4万円ほど。ベース予算50万円に対して、1.4万円の差額は約2.6%の予算増に過ぎず、(個人的に)誤差に思えてならないです。

→ 筆者だったらTaichi電源を選ぶと思います。

あと、PG-1300GはTC-1300Tより効率も静音性も劣っているのに、電源ユニットのサイズが「180 mm(奥行き)」です。これもまたTaichiを選ぶ後押しになってます。

Phantom Gaming PG-1300Gとの比較をありがとうございます。2.6%を誤差と捉えるかハイカロリー構成の中で僅かに下がる発熱と騒音を誤差と考えるか…

確かにPG-1300Gは下位グレードとしてのメリットが価格と見た目の好みしかないのは寂しいかもですね。Taichiに負けそうです。

日本のどのメディアより詳細な電源レビューで大変助かっております。

しかしながら、コンデンサの種別表記に関して曖昧な点が見受けられるのがいまいち。

通常の電解コンデンサ(防爆弁のある電解質が液体のもの)を”固体”コンデンサと表記するのはちょっといただけないかなと。

そういったものは通常”アルミ電解コンデンサ”または単に”電解コンデンサ”と表現すべきであり、当記事中では日本ケミコンのPSE、PSGシリーズ(防爆弁の無い銀地に青文字のもの)のような”導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ”を”固体コンデンサ”と表記すべきだと思います。

確かに過去のPSUレビューも電解コンデンサを固体コンデンサと書きまくってますね

ご指摘ありがとうございます。

https://www.rubycon.co.jp/wp-content/uploads/catalog-aluminum/MXH.pdf

メーカーのデータシートを確認すると、たしかに「個体コンデンサ」は明確に誤りでした。メーカーの表記に沿って、該当の箇所を「アルミニウム電解コンデンサ」に修正しました。

水色の小型コンデンサは「アルミ電解コンデンサ」から「導電性高分子アルミ個体コンデンサ」に修正しました。今後の電源レビューでは、メーカーHPで公開されている範囲でデータシートを確認して、誤った記載をしないよう注意します。

すばらしい電源だとは思うけど、この電源を使う以上絶対に使用することになるであろうRTX上位陣が、旧世代で発覚した不具合を未だに修正しきれてないってところが厳しすぎますね。

Hardware Bustersが既に指摘してますが、12V-2×6系はまだ未完成と言いますか、発展途上と言いますか、安全マージンがほとんどない余裕のなさすぎる設計なんですよね。結果、溶断の可能性を常に抱えている欠陥品に近いものなわけでして。何しろ、溶断が発生する条件が未解明な上に、端子が溶けていたのに普通に動作しつづけていた4090なんていうおっかない事例も報告されてます。で、対策として打ち出されているもののひとつが、この電源ケーブルにも搭載されている温度センサーによる制御。それともうひとつ、ケーブル一本一本に電流センサーをつけて、過電流に対する制御もするべきだと指摘されてましたっけ。

2つ必要とされるのは、温度センサー制御だと、GPU付近での異常発熱には対応できるけど、電源ユニット付近の異常発熱には対応できないから。なので、過電流検知による切断も備えるべきだと指摘されていたと記憶してます。

まあ、本製品もそうですが、こうした対策を必要とされているという事実自体が、12V-2×6規格の未成熟度を物語っている気がします。今後さらに規格が変わり、電源ユニット自体が短命に終わってしまう可能性も低くはない中で、これだけの大金をつぎ込めるか・・・厳しいですね。

電源自体は素晴しいけど、ペアリングされるグラフィックボードが足を引っ張りすぎているという印象を受けました。もったいないなぁ。

ASUS ROG Astral RTX 5090(日本だと市場価格58万円くらい?)で、PCIe周りの焼損事故が発生したってニュースが飛び込んできましたね。まだ日本語でのニュースはほとんど出ていないみたいなので、興味ある方は「My 5090 astral caught on fire」で調べて頂ければと思います。

この焼損事故がやべーのは、従来から知られていた補助電源周りではなく、PCIe周りの積層セラミックコンデンサ(MLCC)が発火したと推測されていること。でもって、マザーボードにまで焼損が及んでしまったこと。実際、電源ケーブル周りには焼け跡がありません。おまけに、発火時の用途はWEBブラウジング。

こうなってしまうと、電源ケーブルに熱検知システムが備わっていても、別の原因で燃える可能性が残されちゃうわけです。

別にこの電源をネガキャンする意図はありませんが・・・というより、電力供給能力も静音性も、溶断対策も備わった素晴しい電源だと思うのでメーカーさんには今後も頑張って欲しいと願うのですが・・・RTX5000シリーズ(特に上位陣)がやばすぎて、手に入れたいとは思えない。そうすると連鎖的に、この電源を使う意味がなくなってしまう。

中華製リチウムイオンバッテリーじゃあるまいし、火災リスクはあかんやろ。

ファン回転時の最低回転数がちょっと気になる

500〜600rpmくらいだと嬉しい

520 ~ 610 rpmくらいです。

ご返信ありがとうございます。

それならファン回ってもほぼ無音ですね。

電源はセミファンレスより常時ゆる〜く回転してて欲しい派なので

セミファンレス⇔常時回転の切り替えができてかつ最低回転数低いのは嬉しいです。

マイニングやってた時期に30Aの部屋に住んでたけど750w電源でもフル稼働させた状態だと電子レンジや乾燥機を使ってると結構ブレイカー落ちたんよな

PSUに5万かけられる人間が20Aしかないワンルームに住むのかって疑問はあるけど20Aの建物で使おうとすると人間らしい生活を送れなくなるなるんじゃ

今どきの一般家庭で15 Aは稀らしいので追記しました。

筆者の検証部屋だと、1系統あたり20 Aだから、ピーク時1480 W(コンセント側1600 W近い)を短時間だと落ちなかったみたいです。

なお100 Vコンセントから1500 W超を何時間も引っ張り出すのは配線の温度的に良くないとの指摘もあったから、フル負荷で使う想定なら200 Vコンセントが無難ですね。

シングルGPU構成であれば、ハイエンドでもせいぜい800 W程度だから100 Vコンセントで不便なく使えそうです。

広告案件だったはずだけど、その表示は無くていいのか?

消費者庁のガイドラインが変更されたあと、ほぼすべての記事にファーストビューで「景表法による表示」バナーを入れています。

なお、この表記でも足りないレベルのゴリゴリのプロモ案件なら、別途追加で何か表記します。ただ・・・、一言一句すべて提供元に制御されたプロモ案件を受ける気がほぼないから、今後もそういう表記をする可能性はかなり低いです。

すごい、すごいけど値段で横転

「誤家庭」にはありそうなPC

UPSですが、100V15Aの口で1500Wとか使うなら標準プラグ(アース付きのNEMA 5-15P)じゃダメというのをメーカー(シュナイダー(APC),オムロン)の製品仕様で今し方確認しました。

電気的に同じ考え方(交流の力率など?)だと、昨今の大出力電源じゃ定格フル稼働は無理ゲーで200Vにしないと危なくないかと思ったことがあります。

AIとかでぶん回しとかありそうですものね…

センサー付き12V-2×6ケーブルはグラボにつけるとどれぐらい曲がるのでしょうか。欲しいなと思うのですがサイドパネルが閉められるか不安です…

まあRTX5090を溶かすよりはマシだろって言われたらそれはそうな値段

RTX5090(ASUS ROG Astral)、今度はPCIe周りでの発火事故が起きたみたいです。積層セラコンが燃えて、マザボにまで焼損が広がったという報告が。(ケーブル周りは焼損してないところがポイント)

3.8スロット占有のクソデカヒートシンクに4連ファンに高品質サーマルパッドと、耐久性の高さを謳っていた製品。これでも焼損したってことは、ASUSの問題ではなくNVIDIAの問題に思えます。(っていうか、4090であれだけ騒がれた以上、まともな対策をせずに使用しているユーザーの方が少ないはずなのに、それでもこれだけ事故報告があるって異常)

もちろん、この報告が真実であるという前提の話ではありますが、このGPU、電源だけ対策しても、燃えるときは燃える気がする。

そのRTX5090には、ROP(Raster Operations Pipeline/Render OutPut units)欠落問題という更なる問題が浮上している模様。もはやユーザーが自腹でデバッグしているような状態ですな。

さすがにTaichiのマザボと電源が同じくらいの値段なのはだめでしょ…