少なくとも約7~8万円台が相場だった容量24 TBのSATA HDDですが、2025年3月から発売された「ST24000DM001」がいきなり4万円台まで価格破壊。

しかも、本来サーバーグレードHDDで使われる「HAMR」技術も採用します。大容量で激安なだけでなく、サーバー級の製造技術まで盛り込まれた異例のHDDです。

今回NAS用に5台買ったので、そのうちの1台をレビューしてみます。

(公開:2025/10/17 | 更新:2025/10/17)

ST24000DM001の仕様とスペック

| Seagate(シーゲイト) ST24000DM001 | |

|---|---|

| 容量 | 24 TB 表示容量:21.8 TB |

| 方式 | Seagate Mozaic HAMR CMR |

| フォームファクタ | 3.5 inch |

| インターフェイス | SATA 6.0 Gb/s |

| 転送速度 | 190 MB/s |

| キャッシュ | 512 MB |

| RPM | 7200 rpm |

| 消費電力 | 8.9 W |

| 製品保証 | 2年間 |

| 参考価格 2025/10時点 |  |

「ST24000DM001」は、米大手HDD製造メーカーのSeagate(シーゲイト)が製造販売している、コンシューマ向けHDD「Barracuda」シリーズの最大容量モデルです(2025年10月時点)。

20 TB以下のBarracudaと同じく、記録方式に「CMR」を採用します。

大容量で低価格と聞けば「SMR(瓦方式)」を思い浮かべますが、Western Digitalのとある悪行のおかげでSMRの悪評が一般消費者にまで広がり、すっかり忌避される要因に。

以前よりSMR方式HDDをあえて買うユーザーが減ってしまったため、CMR方式がふたたび主流になりつつある良い流れです。

| 記録方式 | CMR 従来型磁気記録 | SMR 瓦磁気記録 |

|---|---|---|

| 読み込み速度 | 良い | 良い |

| 書き込み速度 | 良い | 普通 |

| 書き換え速度 | 良い | 悪い |

| 容量単価 | 安い | とても安い |

CMRとSMRの違いをざっくりとまとめました。

CMR方式はスタンダードな記録方式で、ほとんどの用途に適しています。書き込み性能の落ち込みも少なく、NAS用途にも使いやすいです。

一方でコスト重視なSMR方式ですが、書き込み速度、特に書き換え速度の遅さが難点です。いったん書き込んだエリアの上書きに途方もなく苦戦するせいで、とりわけNAS用途と相性最悪です。

しかも・・・コスト重視といいつつ、別にさほど安くないのが邪悪そのもの。SSDで悪名高い「QLC NAND」方式と事情がよく似ています。

最新の製造技術「Mozaic HAMR」を採用

Seagateの最新技術「Mozaic 3+」

コンシューマ向けのベーシックモデルに過ぎない「Barracuda」なのに、容量24 TB(最大容量)モデルのみ、Seagateの最新技術「Mozaic HAMR」を使って製造されています。

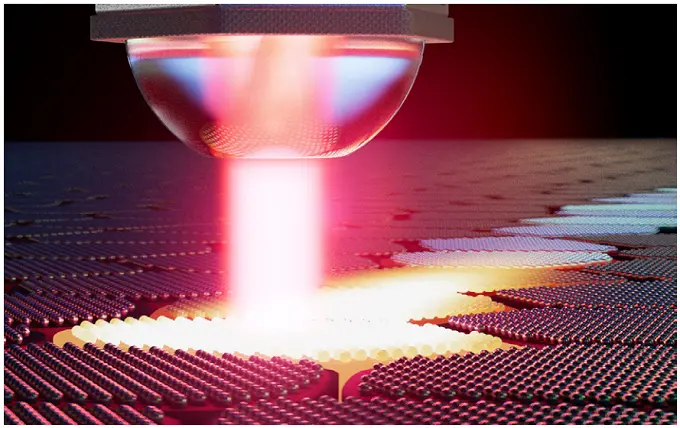

HAMRは、日本語に訳すと「熱アシスト磁気記録」と呼ぶそうです。

従来の磁気記録よりさらに高い温度を使って、高密度な記録(= 大容量化)を可能にする次世代技術ですが、高温に耐えられる信頼性の高いプラッタ(円盤)が大きな課題でした。

Seagateはもともとプラッタの自社開発を進めていましたが、2020年ごろから日本企業「昭和電工(現:レゾナック)」と手を組み、高温記録に難なく耐える「超格子プラチナ合金メディア」の共同開発に成功します。

- 非常に高い記録精度(数nm単位)

- 超格子構造による驚異的な保磁力

- 熱揺らぎに強い一貫した磁気異方性

- ガラス基材を使うので衝撃に弱いかも

専門用語だらけで何が何やら、要するに、昭和電工と共同開発した超格子プラチナ合金メディアなら熱アシスト磁気記録に問題なく耐えられます。

ただし、プラッタの素材が従来方式で使われていたアルミ基材から、ガラス基材に変更されています。ガラスの名前どおり、物理的な耐衝撃性は悪化※しています。

※従来方式の耐衝撃性が「50G(動作中)」に対して、Mozaic HAMR採用モデルの耐衝撃性は「30G(動作中)」に下がります。30~50Gどちらにせよ、ヒトの平均身長から床に落とせば、かなり危ういG値です。

わずか2ナノ秒で約427℃まで加熱する磁気ヘッド

プラッタ(円盤)だけでなく、データをプラッタに書き込む磁気ヘッド(Seagateがプラズモニックライターと呼ぶ)部分にも、非常に高い信頼性が求められます。

磁気ヘッドも途中から共同開発に切り替え、磁気ヘッド専業メーカーで知られる日本企業「TDK」から供給を受けます。

TDKがHAMR向けに開発した磁気ヘッドは、Seagateいわく業界標準の約20倍を上回る信頼性とデータ転送能力が可能になったらしく、「Mozaic HAMR」技術を支える重要部品のひとつです。

Mozaic製品を買えば間接的に日本企業の応援に

「Mozaic HAMR」はSeagateが日本企業と協力しながら、商用化になんと約20年を費やした超大作級の最新技術群です。

まずは利益率の高いサーバーグレードHDD「Exos」から導入を始めましたが、どうやらExosの出荷要件を満たせなかった選別落ち品が「Barracuda」まで降りてきた様子。

なぜなら、容量24 TB以上(CMR方式)を安定して製造できる技術がSeagateにとってMozaic HAMRに限られるうえ、ST24000DM001とExosの見た目と本体重量が瓜二つだからです。

- 参考文献

[White Paper] What is Mozaic 3+ Technology(seagate.com)

ST24000DM001を開封レビュー

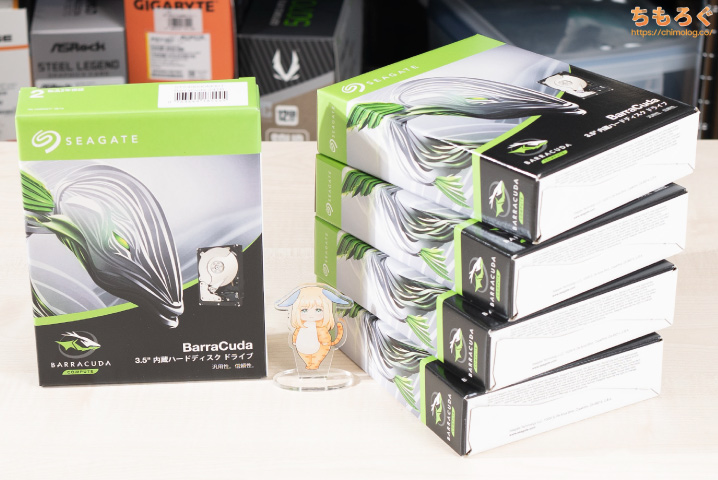

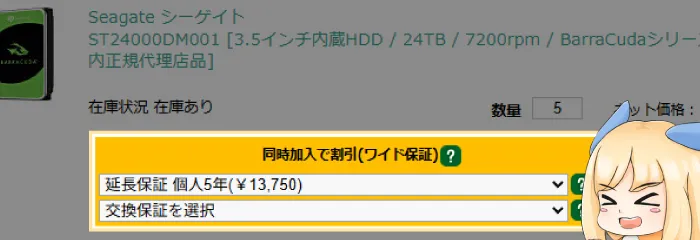

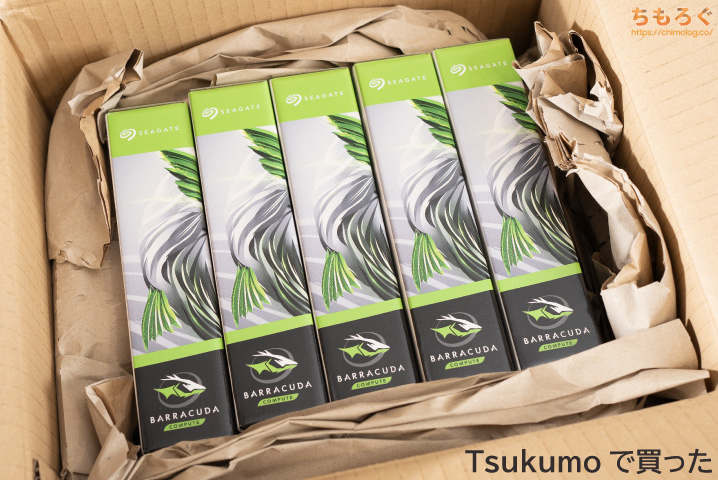

今回レビューする「ST24000DM001」5台を、ツクモ通販で購入しました。

「延長保証」がとにかく強いツクモ通販

メーカー通常保証が2年とやや短いため、ツクモの延長保証5年オプション(+2750円)もセットで購入済み。

いつもどおりツクモ通販の梱包はやや過剰ですが、衝撃に弱いHDD製品にとって嬉しい梱包です。Amazonで買うと紙袋で発送される場合が多々あるし、HDD買うなら専門通販をおすすめしたいです。

容量表記すら省略された簡素なパッケージに、Barracudaを意味する海水魚「カマス」が大きく描かれています。

パッケージ右下に、Barracudaシリーズのキャッチコピー「汎用性。信頼性。」の2文字。裏面も同じキャッチコピーを強くアピールしています。

分厚いプチプチでしっかりと梱包されたHDD本体です。

説明書や保証書など、付属品が一切ないです。静電気防止袋に密閉されたHDD本体があるのみ。

筐体デザインから察する「Exos」らしさ

SeagateのサーバーグレードHDD「Exos」シリーズと酷似した筐体デザインを踏襲します。

しかし、見た目だけなら従来方式のExosとも似ているから、Mozaic HAMR方式かどうかまで判別できません。

ラベルシールに目を向けるとヒントが1つ見つかります。

従来方式で製造される「Exos X」や「SkyHawk AI」で見られなかった注意書きです。Mozaic HAMR採用が明言されている「Exos M」なら、まったく同じ記載が見られます。

おそらく、Seagateが「プラズモニックライター」と呼んでいるHAMR対応磁気ヘッドが理由です。

わずか2ナノ秒で約427℃まで加熱する、強烈なレーザーを放つ磁気ヘッドが搭載されたから、「Class 1 consumer laser product」の記載が必要だと考えられます。

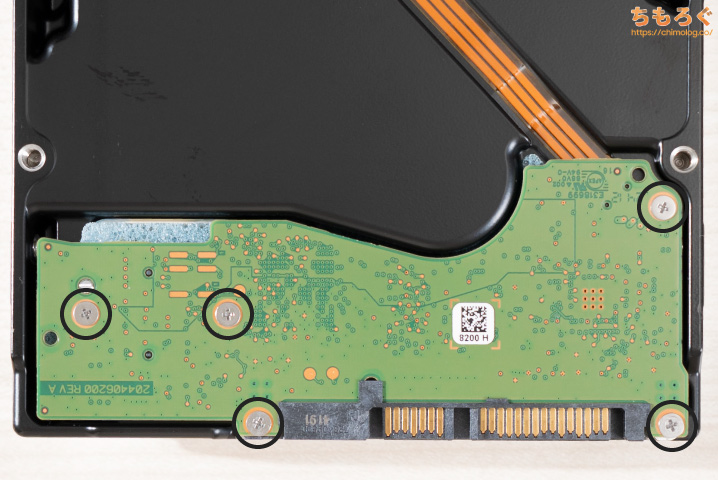

マットブラック色に美しく塗装された底面デザインです。

緑色のプリント基板が剥き出しのままネジ止めされ、HDD中央に位置するスピンドルモーターに接続されています。

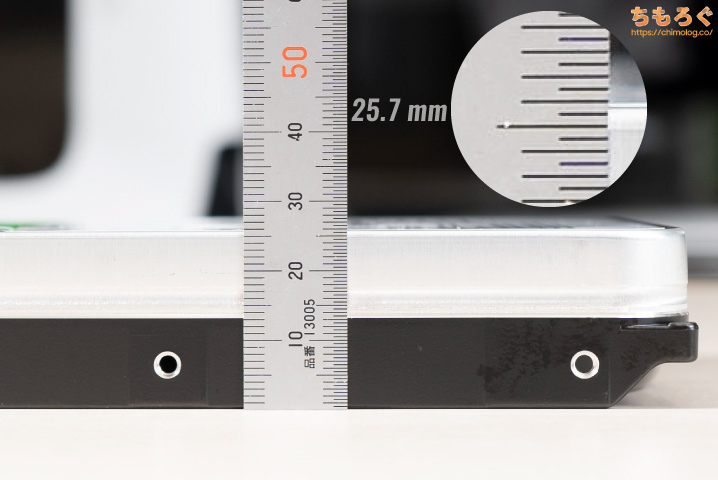

ST24000DM001は一般的な3.5インチ筐体です。横幅が実測101.0 mm、奥行きが146.5 mm、厚みが25.7~25.8 mmでした。

すべての実測値がメーカー公称値より、わずかに小さいです。

接続インターフェイスはL字型でおなじみ「SATA 6.0 Gb/s」と、電源コネクタもL字型で有名な「SATA(12V & 5V)」を使います。

- +5 V(±5%) x 0.90 A

- +12 V(±10%) x 0.72 A

メーカー仕様表によると、電圧要件はそこそこ許容範囲が広くて互換性に優れます。

スペックシートより、ST24000DM001の本体重量は695グラム(1.532ポンド)ですが、実際に量ってみると「689.5グラム」でした。

メーカー公称値に最大値と注意書きがあるように、どうやら多少の誤差があるらしいです。

ちなみに、従来方式のExos X24は公称値685グラム(最大値)なので、やはり消去法で除外できます。

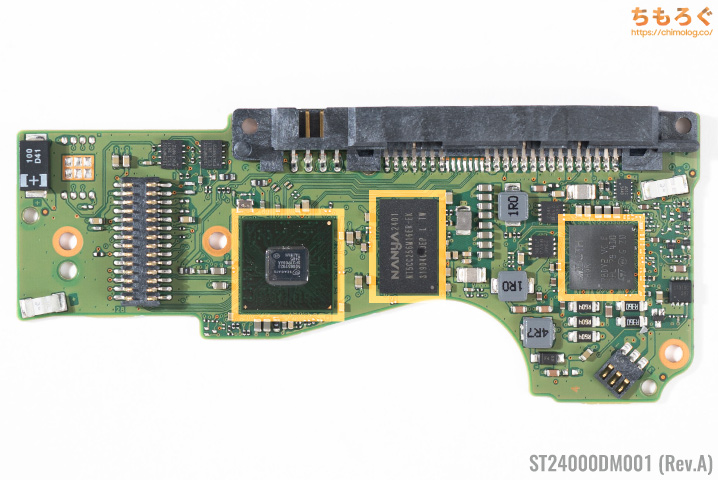

基板コンポーネントを目視でチェック

本体シャーシ底面にネジ止めされた基板を取り外して、搭載されている各コンポーネントを目視でチェックします。

精密プラスドライバー(PH0規格)で、5箇所の小ネジを外せばかんたんに基板をシャーシから切り離せます。

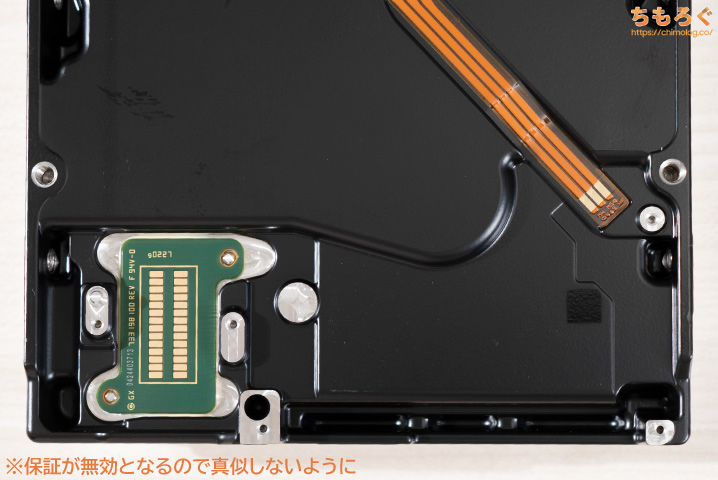

基板を取り外したあとです。ヘリウム封入タイプで完全に密閉されているから、HDD内部とのアクセスに接触型コネクタを使っています。

薄いスポンジで、基板上のコンポーネントがシャーシ側に直接触れないように保護されていました。

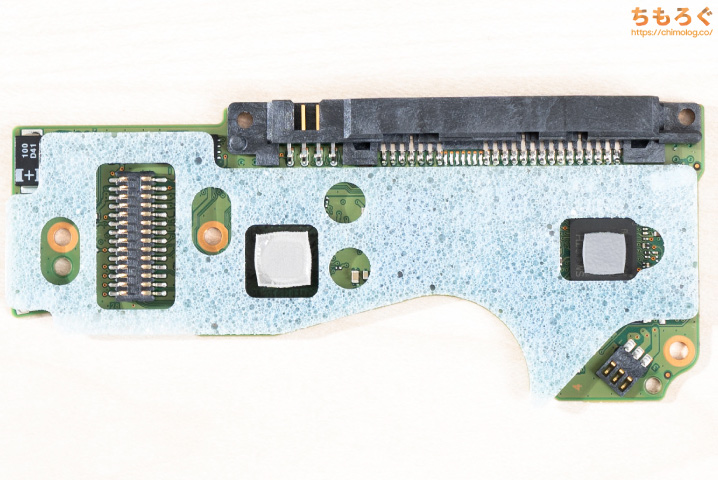

スポンジを剥がして、ようやくST24000DM001の基板がすべて露出します。巨大なコントローラらしき部品と、DRAM(メモリ)が見えます。

基板の反対側は何もありません。

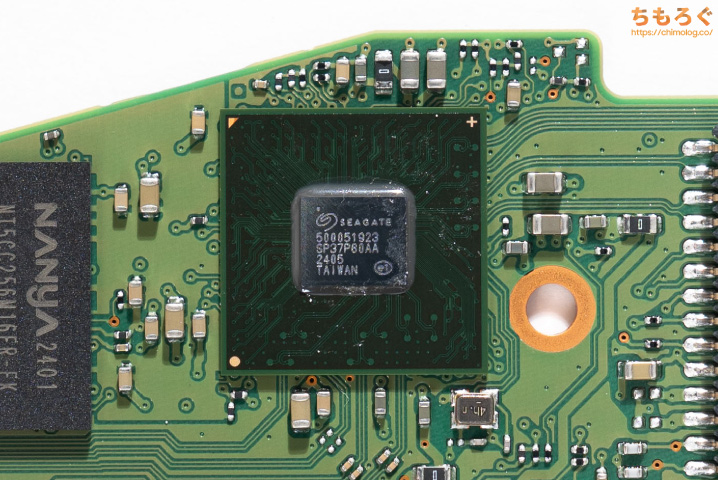

マザーボードのチップセット本体とよく似たデザインのチップが、まさにHDDコントローラです。

- SEAGATE 500051923

SP37P60AA 2045 TAIWAN

Seagate傘下企業のSandForce社が開発した、TSMC 12 nmプロセス製RISC-Vプロセッサ(最大4.0 GHz)です。

データの信頼性を高める「マルチティアキャッシング(MTC)」技術※をはじめ、「自動マルチリカバリー(AMRR)」「自動隣接トラック干渉除去(ATIC)」などに対応します。

なお、Exosと同じHDDコントローラですが、訂正不可能エラーを抑制する「スーパーパリティ(詳細:US-20140281793-A1)」機能はオミットされている可能性が高いです。

※MTC技術は用途ごとに専用アルゴリズムが用意されています。Barracudaシリーズはパッケージに「Compute」の記載があるとおり、Compute特化型アルゴリズムがインストール済み。MB単位かつランダムなIOパターンが高確率で発生する前提のアルゴリズム(FS:MB / Seq:L / Rnd:H)が搭載されています。

- Nanya DDR3L-1866 512 MB

NT5CC2560M16ER-EK

台湾のDRAMメーカー「Nanya(南亞科技)」が製造する、DDR3L-1866規格の容量512 MB(256×16 Mbit)メモリを搭載します。

おかげで約1~2 GB程度の小さなファイルコピーなら、SATA SSD並の速度が可能です。

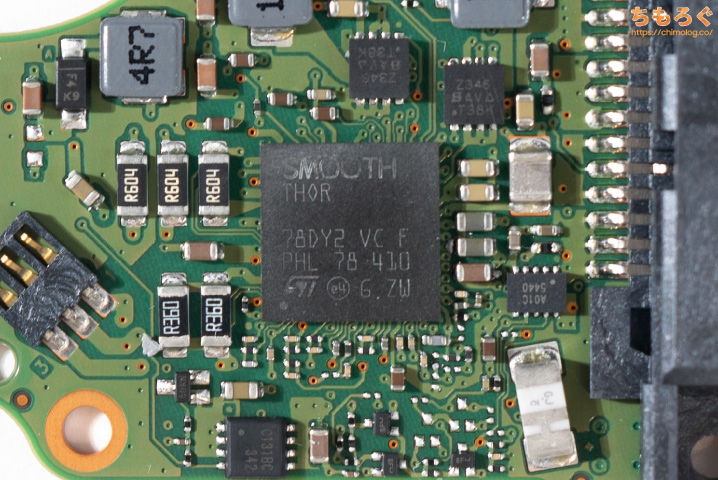

- STMicroelectronics SMOOTH Thor

78DY2 VC F PHL 78 410 6.ZW

「SMOOTH Thor」と刻印されたICチップは、電源管理IC(PMIC)のほか、HDD本体の各モーターを制御する役割を果たします。

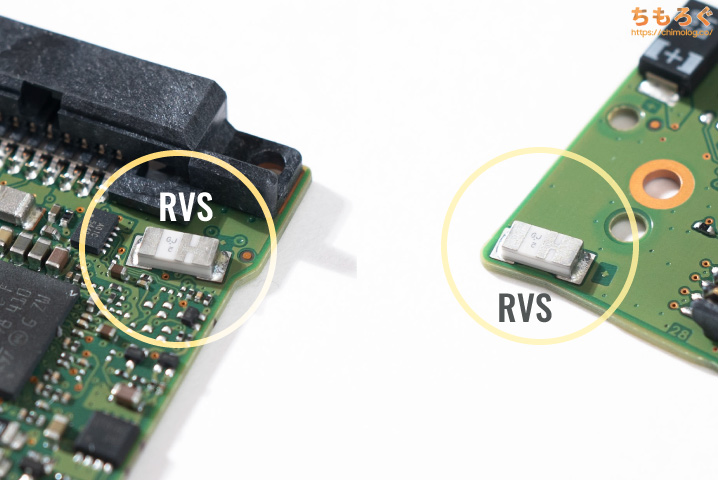

プリント基板の左右端に、それぞれ1個ずつ「RVS(回転振動抑制)」センサーを搭載します。

一般家庭で1台ずつ使われる前提の「Barracuda」シリーズにとって、明らかに過剰装備です。同じ仕様のHDDを複数同時に使うNAS用途で発生しうる「共振」に対処するためのシステムです。

共振が発生すると書き込み時にエラーが発生する確率が上昇するので、RVSセンサーでフィードバックを送り、HDDコントローラが振動に応じて制御の修正を加えます。

24 TB版の選別落ちかもしれない、と書きましたが30 TB版(ST30000NM004K)の可能性が高いです。

- 転送速度がST24000NM001Kより速い(229 < 263 MB/s)

- 性能差から逆算してプラッタあたり容量が3 TB近い

- プラッタ10枚を詰め込むと容量30 TB前後に達する

プラッタ回転数が同じなら、ピーク転送速度はおおむねプラッタの記録密度に比例します。速度差からプラッタの容量を逆算でき、30 TBモデルの選別落ちを使った可能性が高いと推測できます。

たとえば、プラッタ10枚のうち1~2枚が出荷要件を満たせなかったため、一部のプラッタを無効化してBarracudaモデルとして処分するなど。

それなら容量24 TB版のExos Mとして売ってしまえばいい気もしますが、企業向けに納品する場合はデータシートに準拠する必要があり、公称値を大幅に超えてしまう個体はExos Mとして売れないのかも・・・。

ST24000DM001の性能をベンチマーク

テスト環境を紹介

| テスト環境 「ちもろぐ専用:SSDベンチ機」 | ||

|---|---|---|

| Core i7 13700K16コア24スレッド(TDP:125 W) | ||

| 虎徹Mark III120 mmサイドフロー空冷 | ||

| BIOSTARZ790 Valkyrie | ||

| DDR5-6000 16GB x2G.Skill Trident Z5 Neo RGB | ||

| RTX 4060 Ti | ||

| ST24000DM001 24TB | ||

| HIKSEMI FUTURE70-02TB 2TB | ||

| 1000 W「Corsair RM1000x ATX3.1」 | ||

| Windows 11 Pro検証時のバージョンは「22H2」 | ||

| ドライバ | NVIDIA 536.40 WHQL | |

| ディスプレイ | 3840 x 2160@160 Hz使用モデル「TCL 27R83U」 | |

ふだんSSDベンチマークに使用している専用の機材を、HDD検証用に流用しました。

SSDドライブ情報と利用できる容量

- インターフェース:Serial ATA

- 対応転送モード:SATA/600

- 対応規格:ACS-5

- 対応機能:S.M.A.R.T. / NCQ / Streaming / GPL

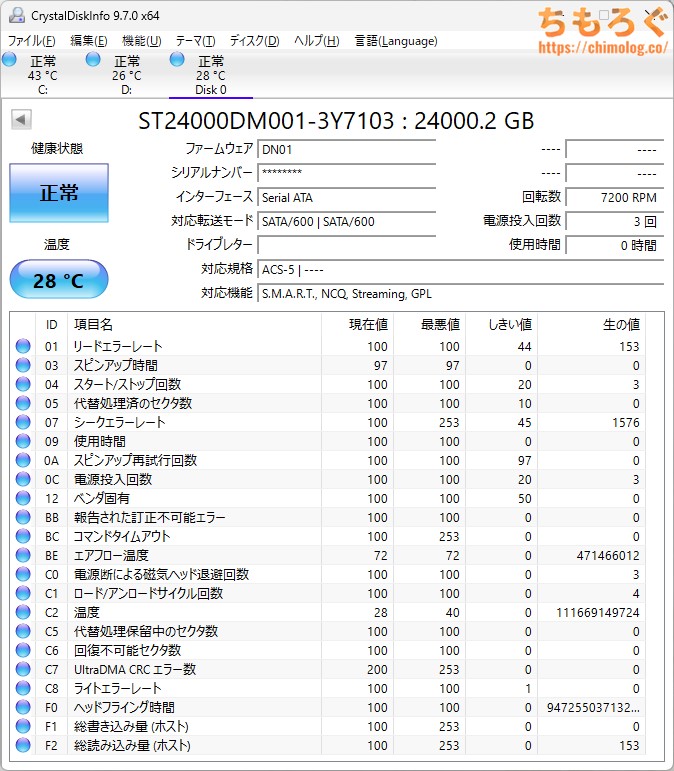

「ST24000DM001」の初期ステータスをCrystal Disk Infoでチェック。「SATA/600(6 Gb/s)」で接続されています。

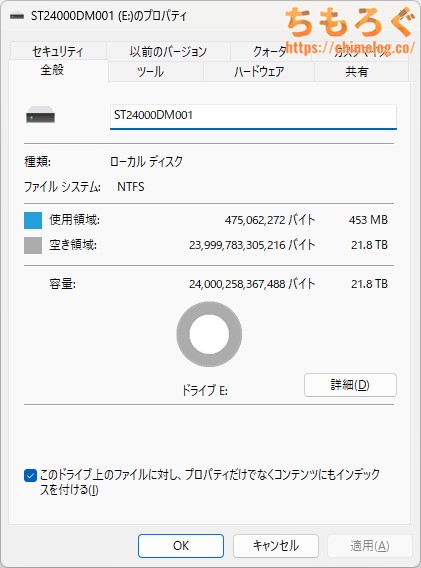

フォーマット時の初期容量は「21.8 TB」でした。

ST24000DM001には、24,000,000,000,000(24兆バイト)分の記録容量がきちんと用意されています。

しかし、Windows上の表記方法で計算すると、表示される容量が24.0 TBから21.8 TBにズレる仕様です。実際に計算して数が合うか見てみましょう。

| 24兆バイトを1024で割り算 |

|---|

| 24000000000000 B |

| 23437500000 KB |

| 22888184 MB |

| 22352 GB |

| 21.8 TB |

24兆バイトを1024^4で割れば、TB表記の容量がきっちり一致します。

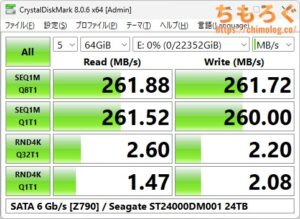

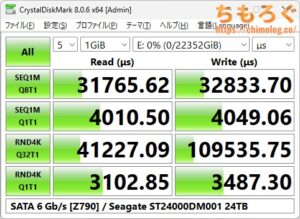

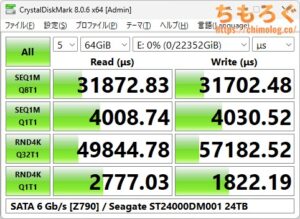

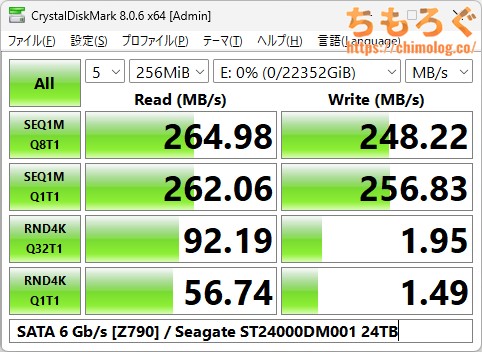

Crystal Disk Mark 8

「Crystak Disk Mark 8」は、日本どころか世界で一番有名と言っても過言ではない、定番のSSDベンチマークソフトです。性能の変化をチェックするため、初期設定の「1 GiB」に加え、最大設定の「64 GiB」もテストします。

| Crystal Disk Mark 8の結果※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|  |

| テストサイズ:1 GiB(MB/s) | テストサイズ:64 GiB(MB/s) |

|  |

| テストサイズ:1 GiB(レイテンシ) | テストサイズ:64 GiB(レイテンシ) |

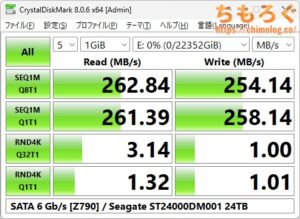

シーケンシャル読み込みが約263 MB/s、シーケンシャル書き込みが約262 MB/s前後です。

Barracudaシリーズのメーカー公称値は最大190 MB/sだったはずですが、実際のパフォーマンスは派手に公称値を超えて、Exosシリーズの公称値(約270 MB/s)に迫ります。

一方で、ランダムアクセス性能(RND4K Q1T1)はSATA HDDらしく非常に遅いです。テストサイズを64 GBに増やすと少し改善するものの、SSDと比較すれば途方もない遅さです。

ちなみに、容量512 MBキャッシュに収まるサイズでテストすれば、読み出し速度だけSATA SSDに匹敵します。

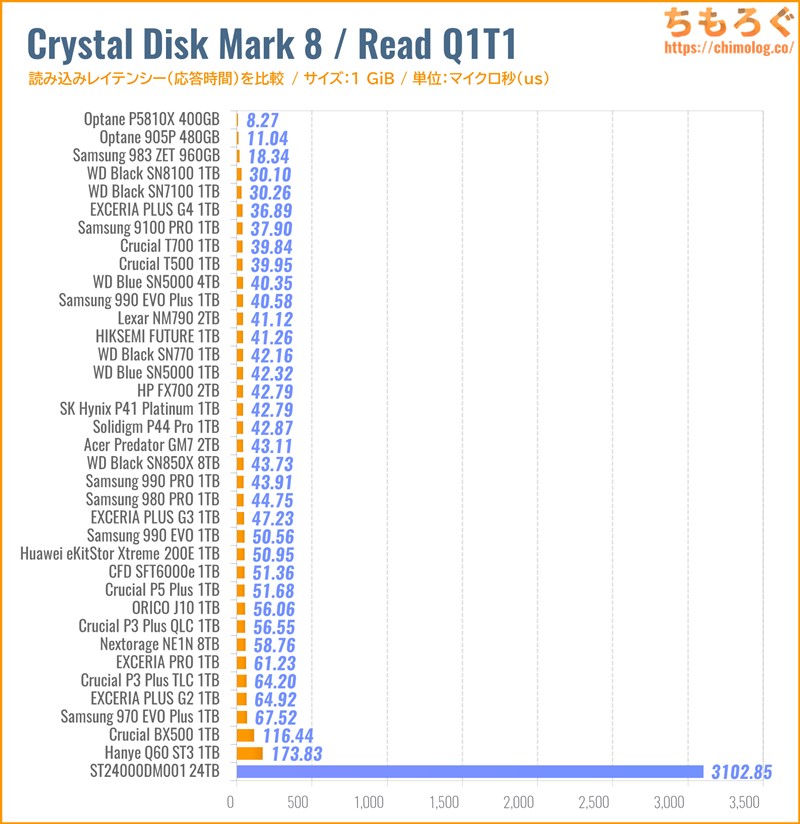

体感性能や実用性能に影響が大きい、4KBランダムアクセスのレイテンシ(応答時間)の比較グラフです。

ST24000DM001は約3100 μs(約3.1ミリ秒)もかかります。トップクラスのSSDと比較して約100倍、SATA SSDと比較して約20倍も遅いです。

書き込みレイテンシも非常に遅いです。

HAMR(熱アシスト磁気記録)方式に使われる、超高温のレーザーがランダム書き込み速度を悪化させる要因です。

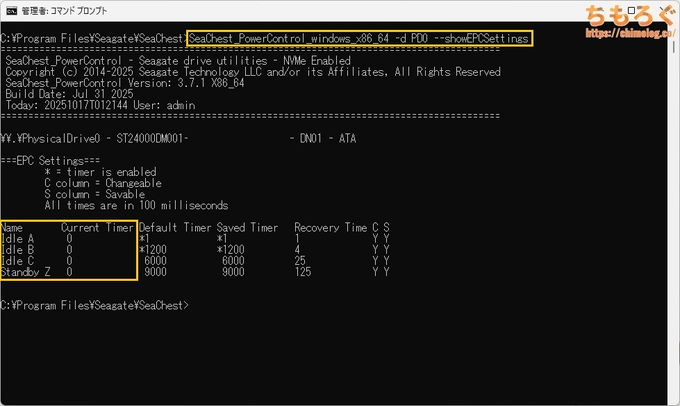

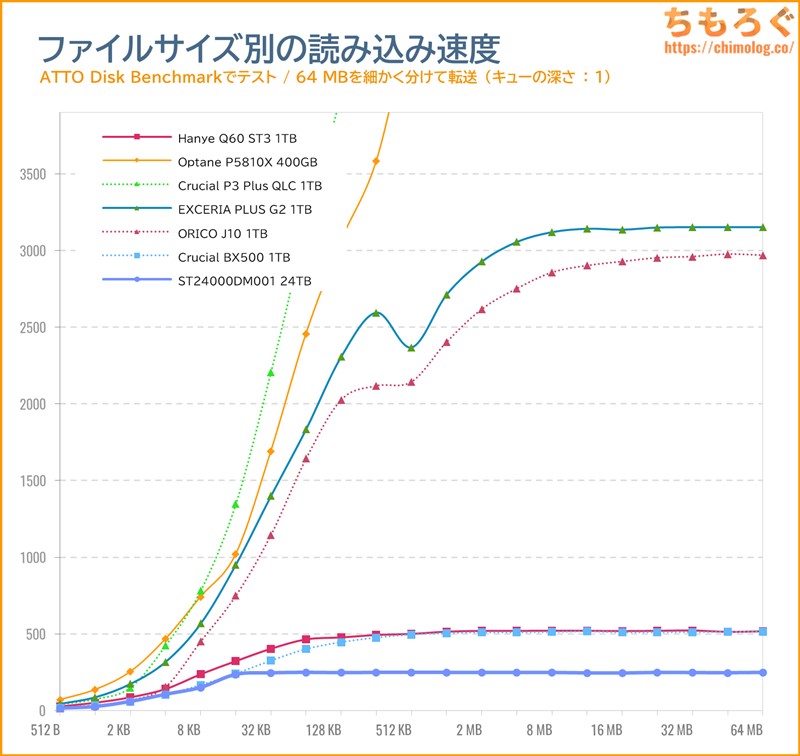

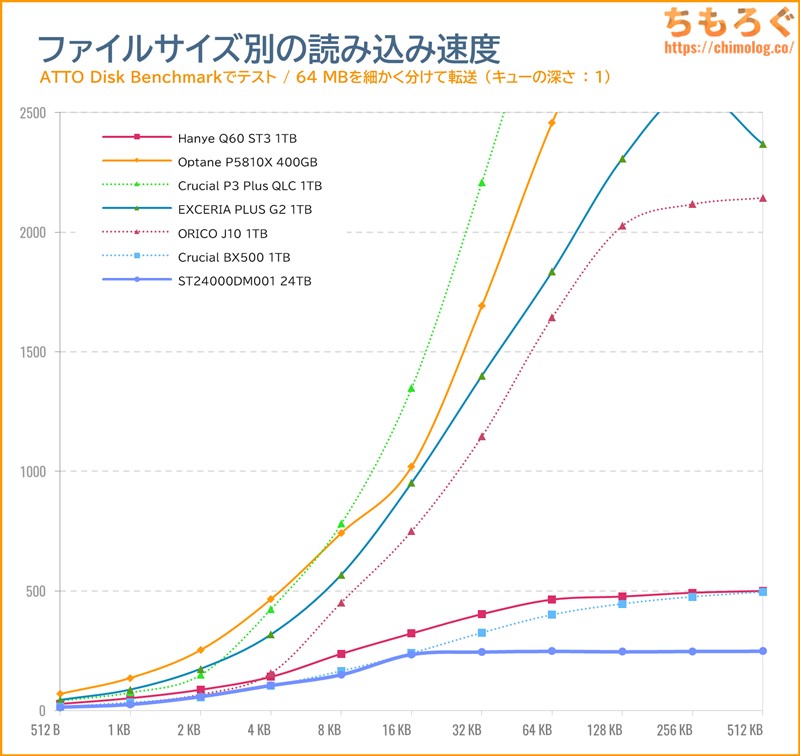

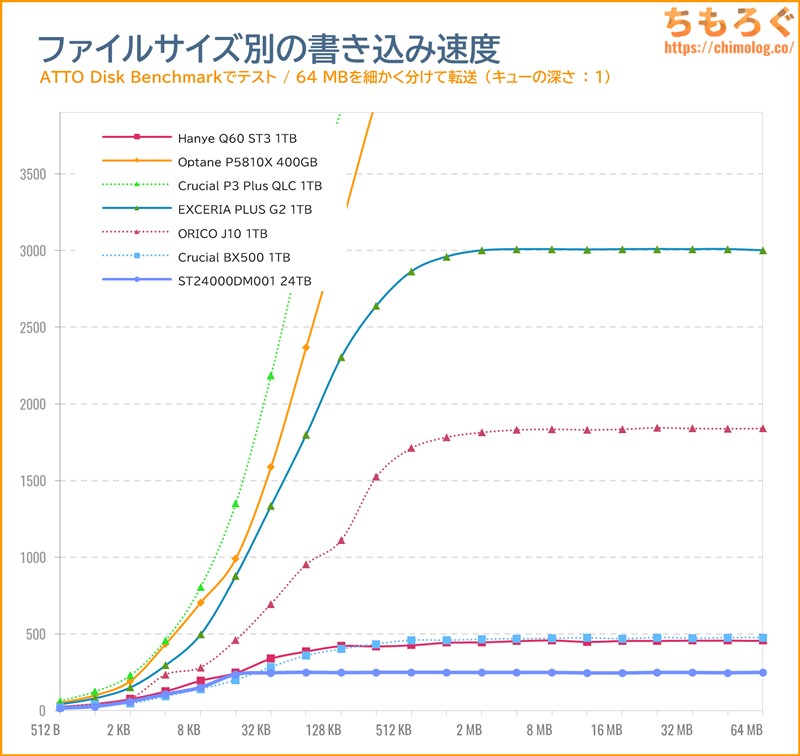

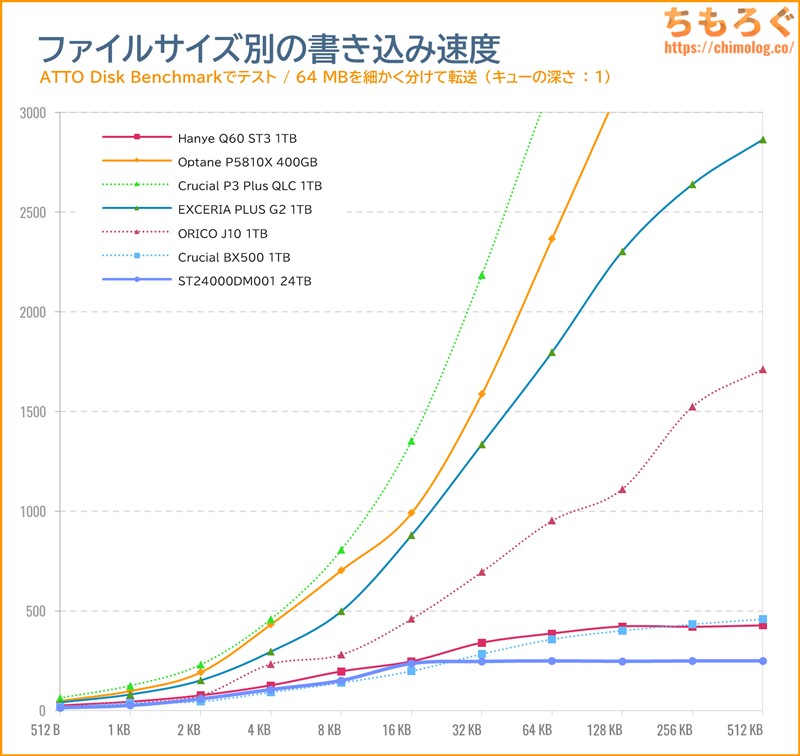

ATTO Disk Benchmark

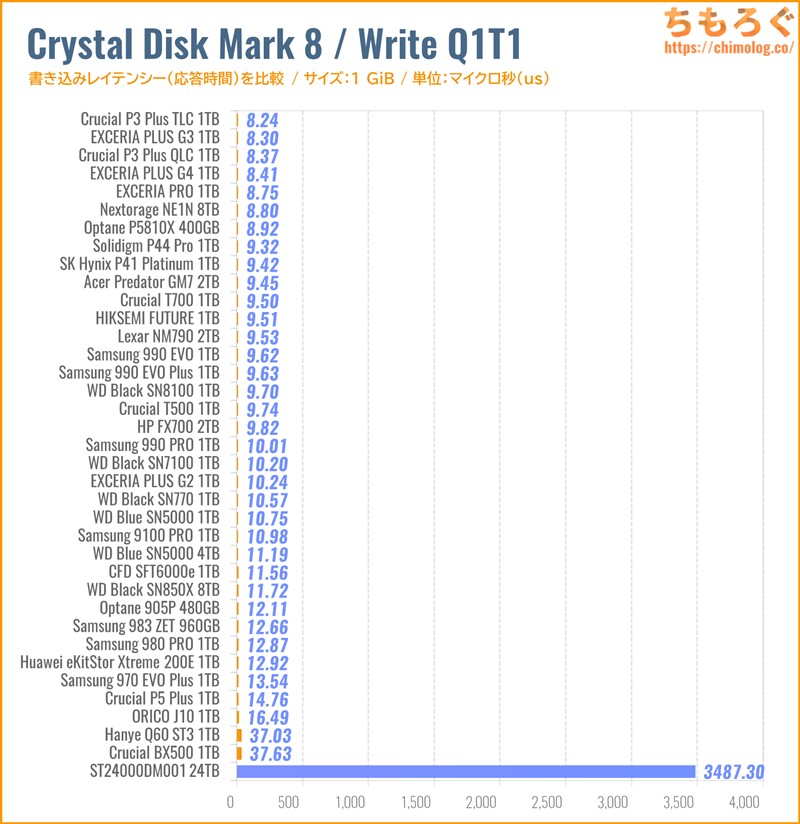

ATTO Disk Benchmarkは、テストファイルを小刻みに分割してSSDのスループット(シーケンシャル性能)を測定し、SSDがピーク性能を出しやすいファイルサイズを探るベンチマークソフトです。

ベンチマーク結果からSSDの評価が非常に分かりにくいので、表計算ソフトを使ってグラフ化して他のSSDと比較します。

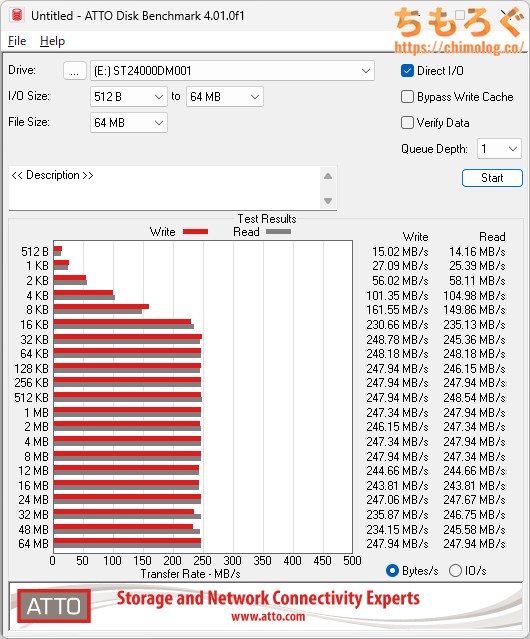

容量512 MBキャッシュとマルチティアキャッシング(MTC)技術の合せ技が効いて、小さいファイル領域(1 KB ~ 128 KB)でなんとSATA SSD(Crucial BX500)に並びます。

32 KB以上からシーケンシャル速度の上限に阻まれます。

書き込み性能もマルチティアキャッシング(MTC)技術が効いています。

小さいファイル領域でSATA SSD(Crucial BX500)並の速度を叩き出し、16 KB以上でシーケンシャル速度上限です。

ST24000DM001を実運用で試す

FF14のロード時間を比較

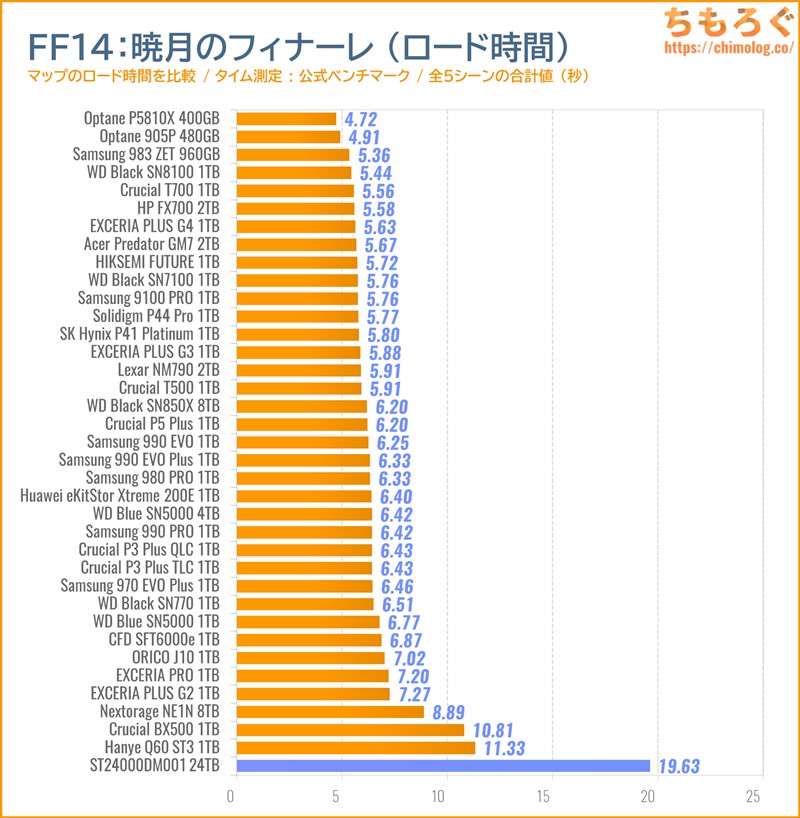

FF14:暁月のフィナーレ(ベンチマークモード)で、ゲームロード時間を測定します。ベンチマーク終了後に、ログファイルからロード時間を読み取ります。

ST24000DM001のロード時間は「19.63秒」でした。

ゲームのロード時間でHDDが不利と言われているとおり、ST24000DM001も例に漏れずゲームロードが遅いです。

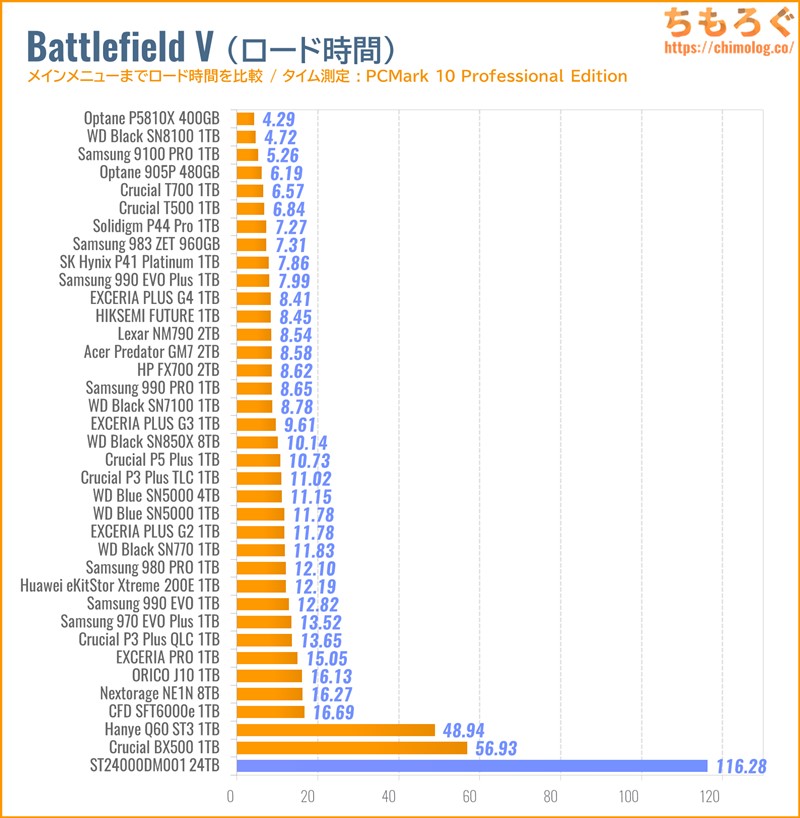

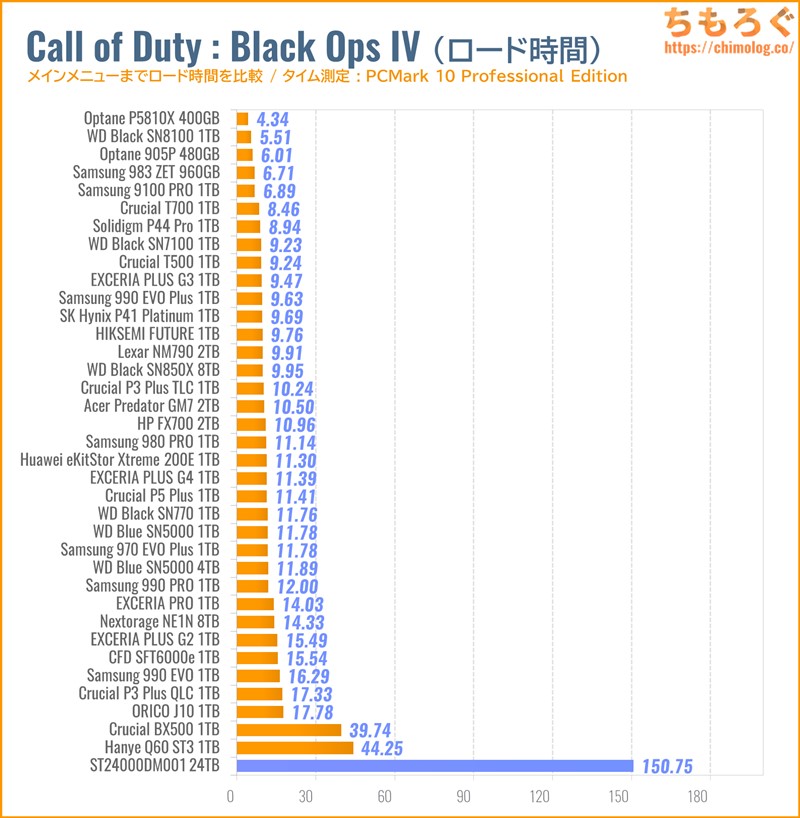

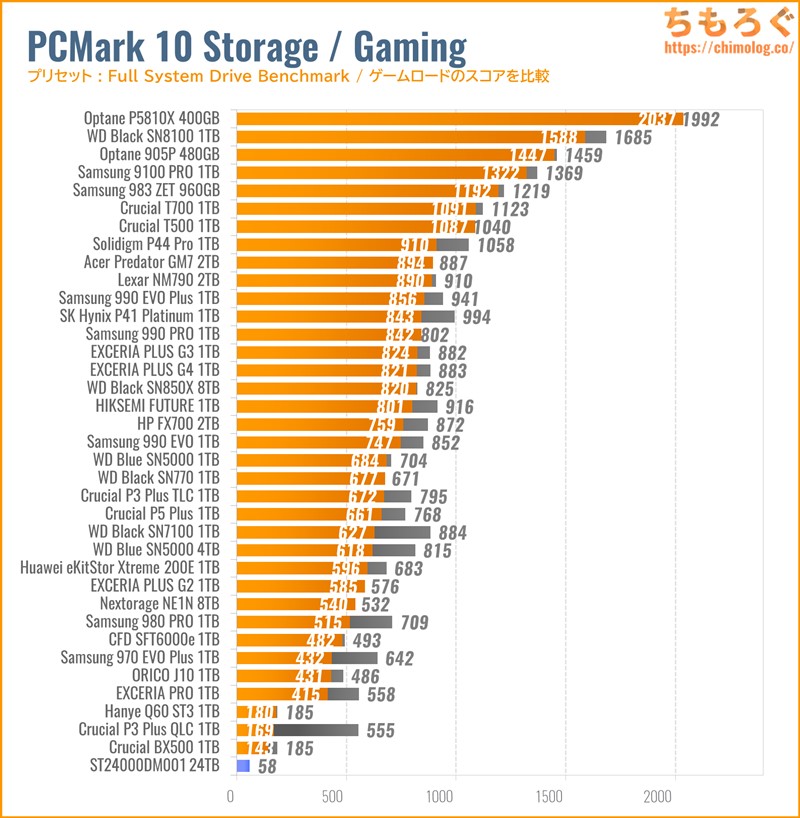

FPSタイトルのロード時間を比較

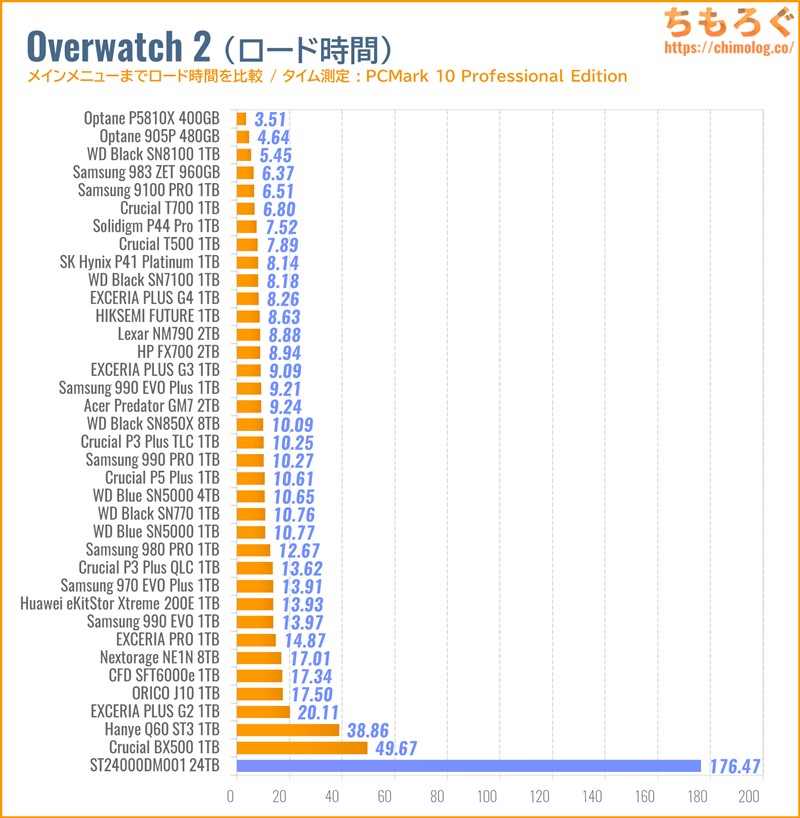

PCMark 10 Professional Edition(有償版)で利用できる機能を使って、「Battlefield V」「Call of Duty Black Ops IV」「Overwatch 2」のロード時間を測定します。

なお、測定されたロード時間は各スコアから逆算された概算値(ざっくりとした予想値)です。実際のロードとは異なっているので注意してください。

PCMark 10を使ったロード時間ベンチマークだと、状況がより深刻です。

SATA SSDの約3~4倍もロード時間が伸びてしまいます。昨今の大容量化するAAAゲームを動かすには性能不足です。

「HELLDIVERS 2」など、HDDでも速度が出るように最適化されたゲームも実在しますが、非常にまれです。ゲームをするならNVMe SSDをおすすめします。

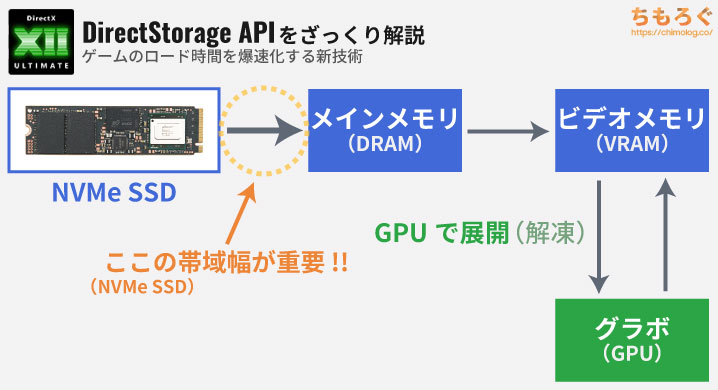

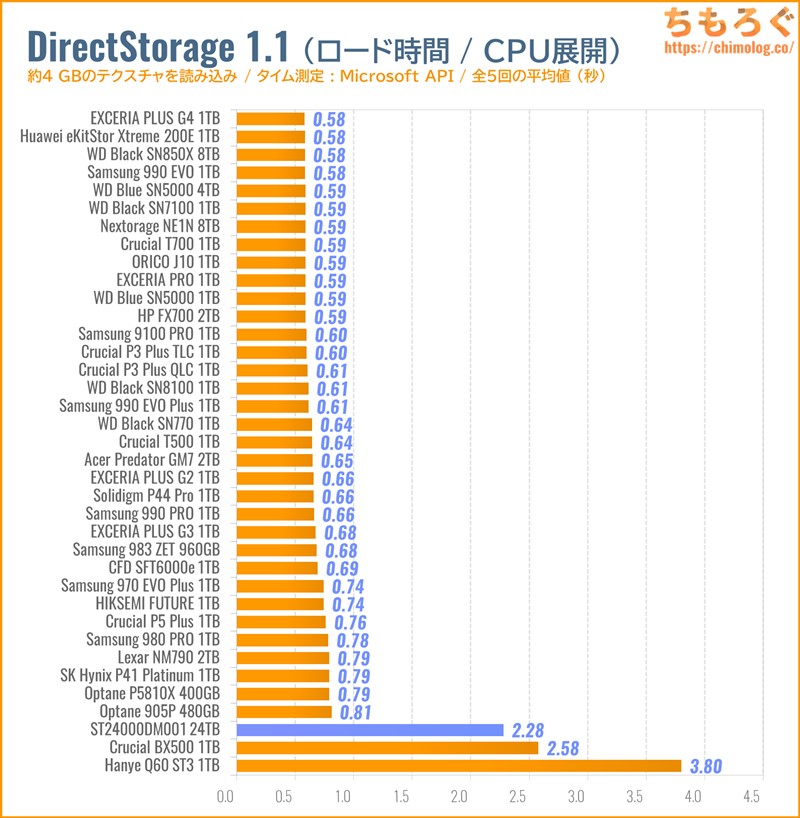

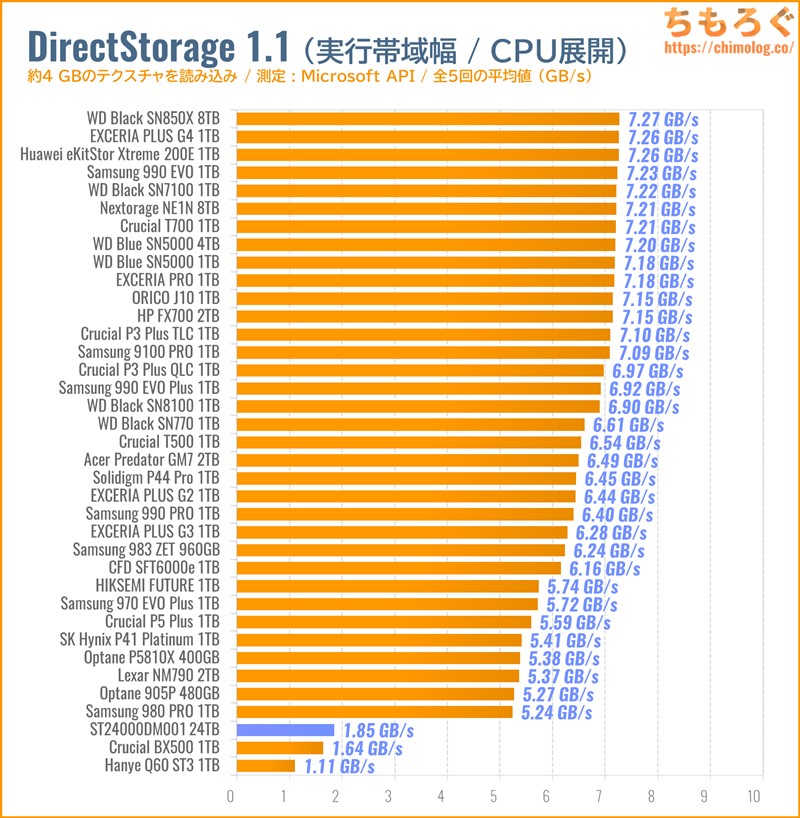

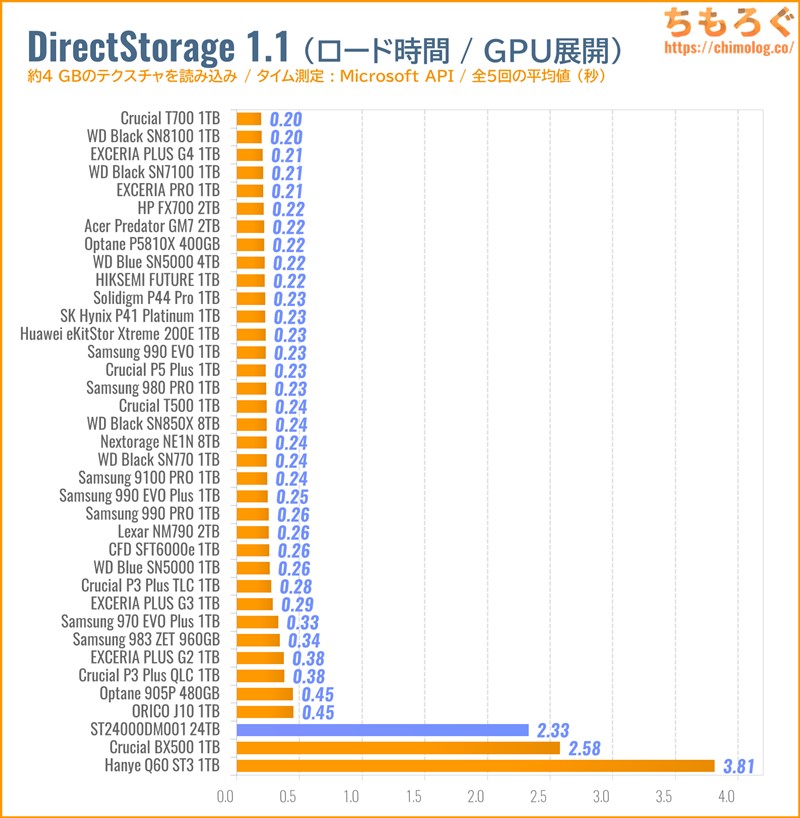

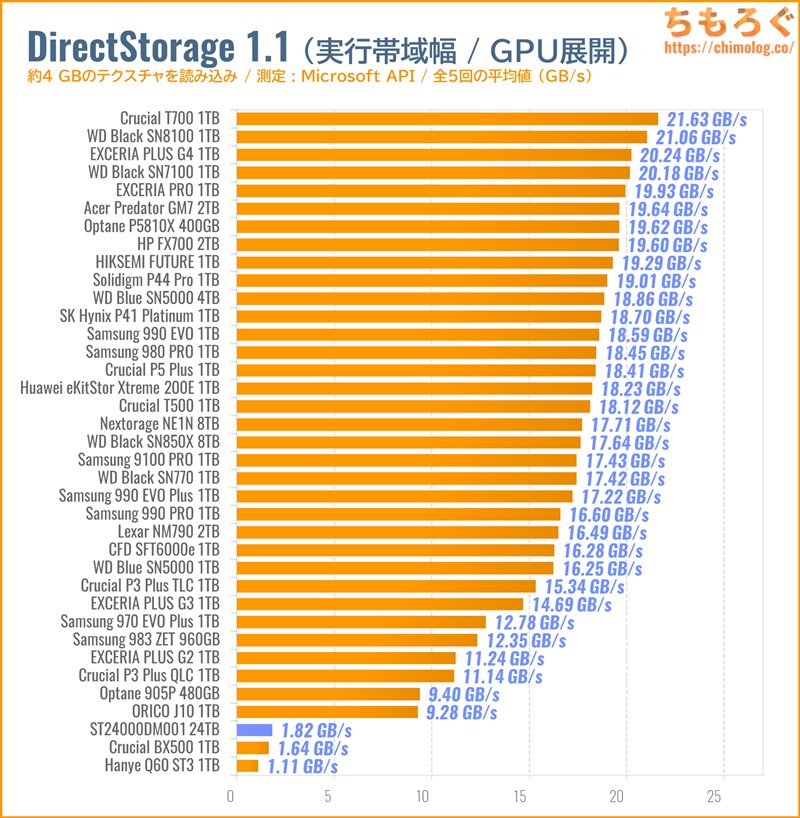

DirectStorageのロード時間を比較

わざわざSATA HDDで「DirectStorage API」を動かすメリットはないです。比較用の実験目的で検証してみました。

CPUで展開する場合は基本的にCPU側がボトルネックになりがちでしたが、ST24000DM001が遅い影響で珍しくストレージの性能差が反映されています。

NVMe SSDの3倍以上も遅いですが、比較グラフをよく見ると最弱のSATA SSDより速いです。

GPU展開(RTX 4060 Tiで展開)も、シーケンシャル性能に比例した性能差が出ます。

ST24000DM001は2.33秒(1.82 GB/s)、意外と健闘しました。最弱クラスのSATA SSD(BX500やQ60 ST3)を、むしろ上回る性能を出せていてびっくりです。

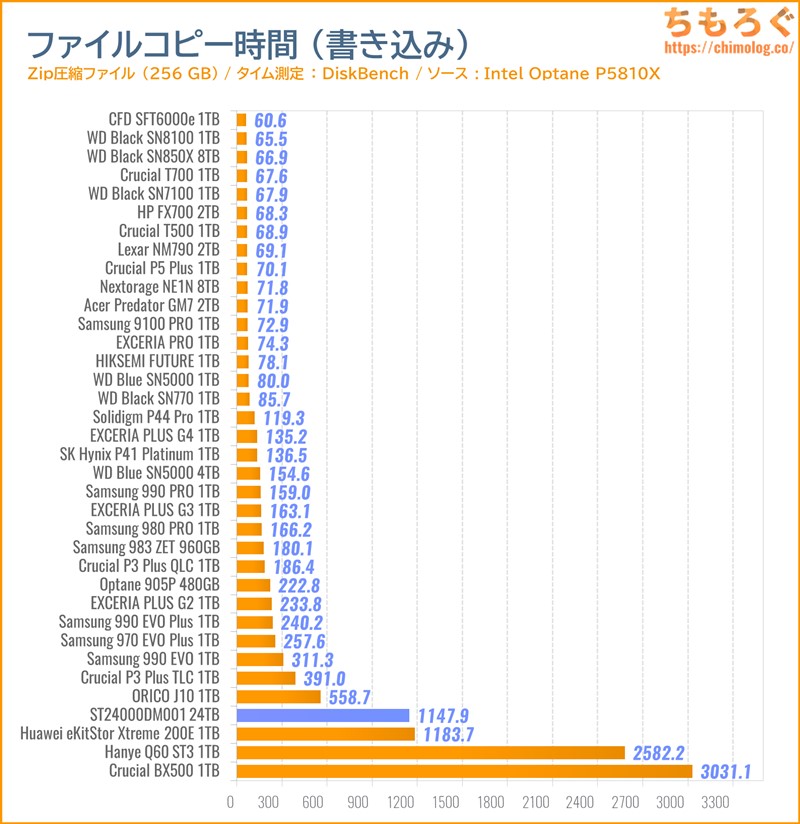

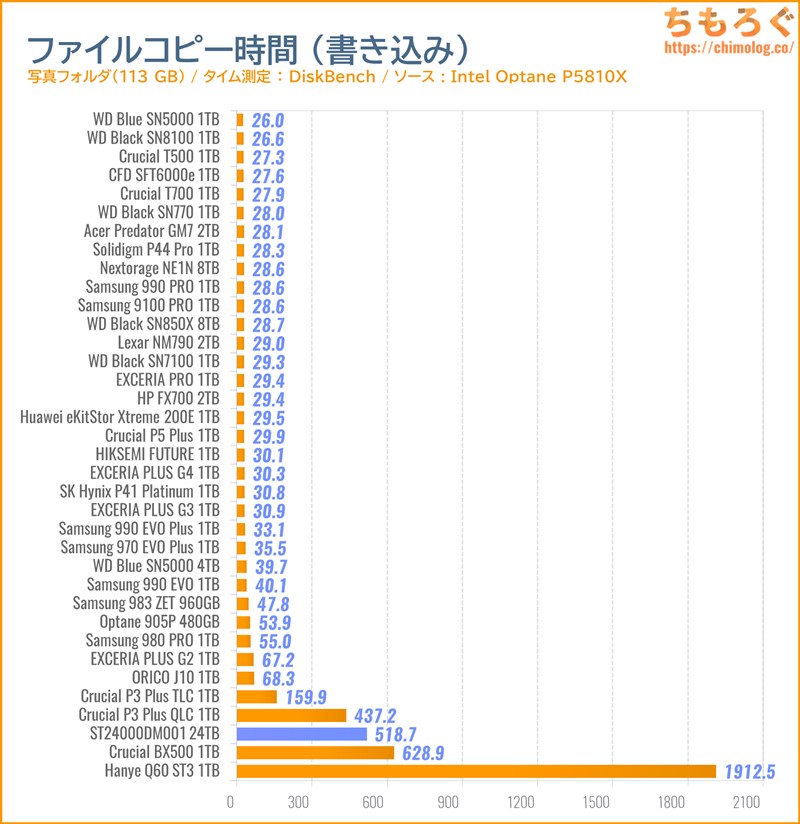

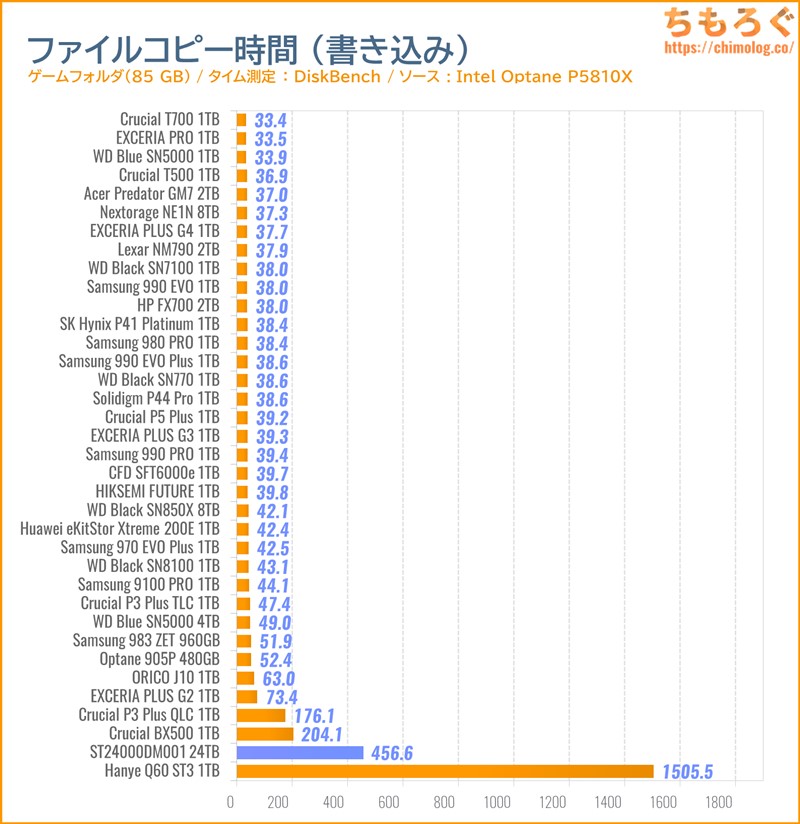

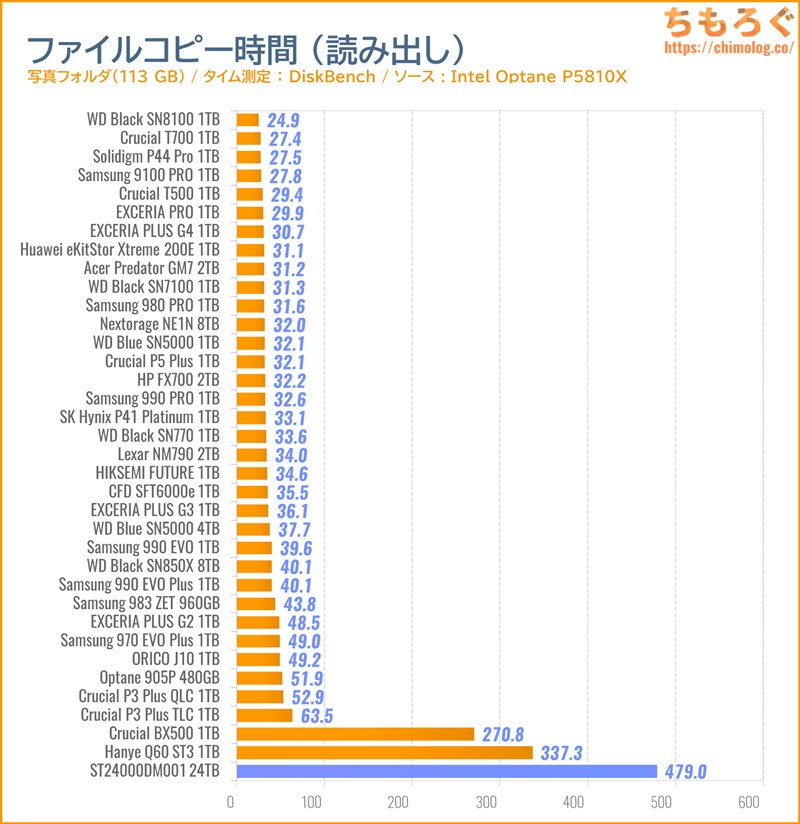

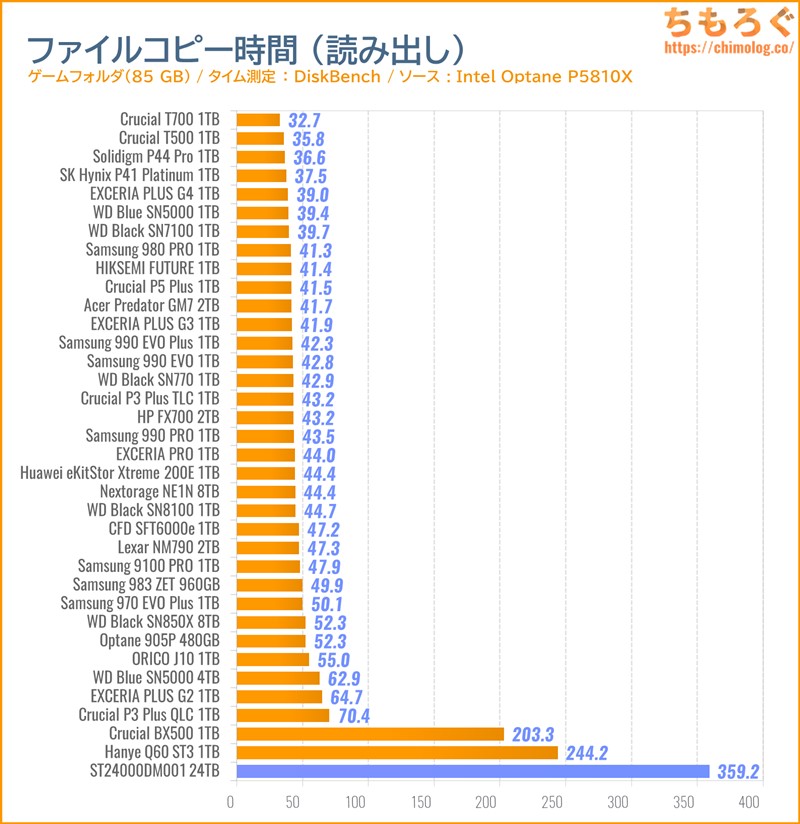

ファイルコピーにかかった時間

Windows標準のコピペ機能と目視によるストップウォッチでは正確性に欠けるので、ファイルコピーに便利なフリーソフト「DiskBench」を使って、ファイルコピーに掛かった時間を計測します。

- ゲームフォルダ(容量85.3 GB / 81424個)

- 写真ファイル(容量113 GB / 5012枚)

- 圧縮データ(容量256 GB / zipを2個)

以上3つの素材をファイルコピーテストに使います。ソース(基準となるストレージ)は安定した性能に定評がある「Optane SSD P5810X 400GB」です。

書き込み(Optane P5810X → ST24000DM001)のコピペ時間です。

久しくSATA HDDを検証していなかったため、SATA SSDを凌駕する書き込み速度に衝撃を受けています。

・・・そういえば、SATA HDDには「キャッシュ切れ」と呼ばれる概念そのものが未実装でした。同じプラッタエリアにいる限り、公称値どおりの一貫した性能を維持できます。

ST24000DM001はZipファイル(256 GB)の書き込みでNVMe SSD(Huawei)に匹敵し、写真フォルダ(113 GB)とゲームフォルダ(85 GB)でSATA SSD(BX500など)をあっさり打ち負かして見せます。

なお、プラッタ(円盤)の中央に向かうほど書き込み速度が下がるはずですが、あまりにも記録密度が高いおかげで数百GB程度の書き込みなら微動だにしません。

約2 TB書き込んでようやく全体の10%に届くか届かないか、つまり空間が広すぎて普通に使っているとプラッタの内周側にたどり着けない状況です。

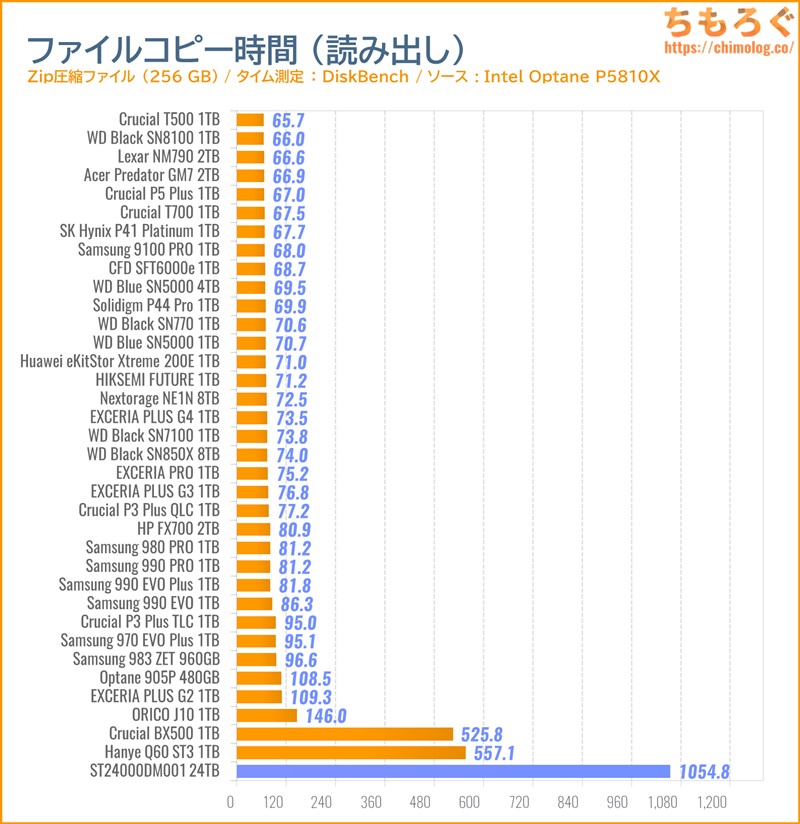

次は読み込み(ST24000DM001 → Optane P5810X)のコピペ時間です。

シーケンシャル速度の上限が約260 MB/sしかないから、SATA SSDにすら届かない読み出し性能です。といっても半分相当の性能があり、思ったより速い印象です。

比較グラフをよく見ると、シーケンシャル性能の割にコピー時間が遅いSSDがポツポツと見られます。

なぜシーケンシャル性能の割に遅いSSDが出てしまうのか。理由は単に「間髪入れずに次のコピーテストを実行」しているからです。

- Zip(256 GB)→ 写真(113 GB)→ ゲーム(85.3 GB)の順番

SSDは書き込み性能を稼ぐためにSLCキャッシュを使って耐える製品が多いですが、このSLCキャッシュの回復が遅いと・・・次のコピーテストに間に合わずTLC NAND本来の性能でテストが実行されます。

SLCキャッシュをスピーディーに再展開できるかかどうかも実力の内と(筆者は)考えているので、コピーテストは間髪入れず次から次へと実行します。

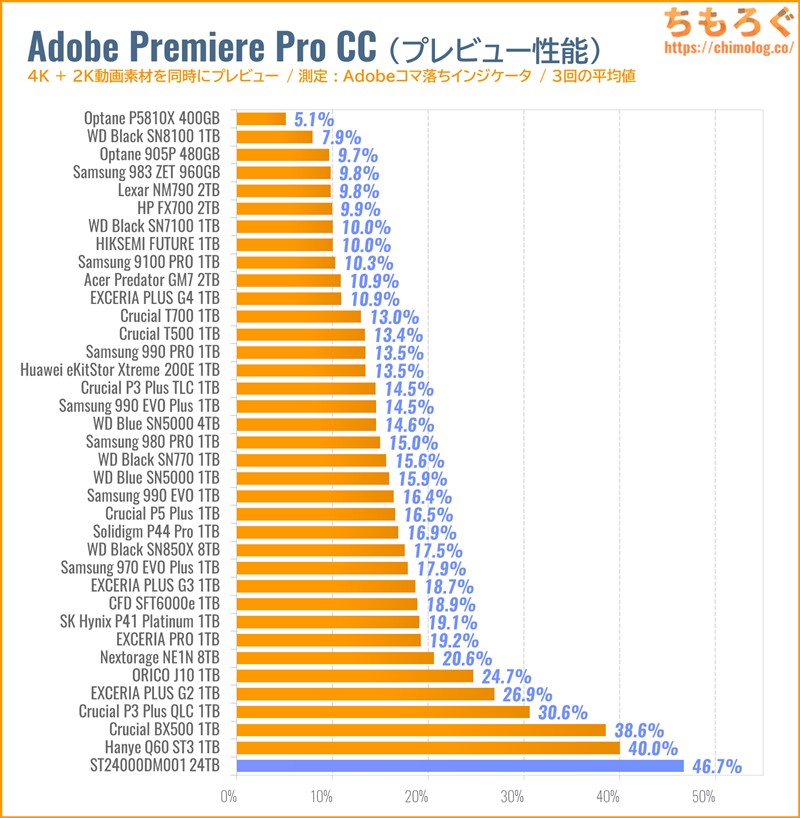

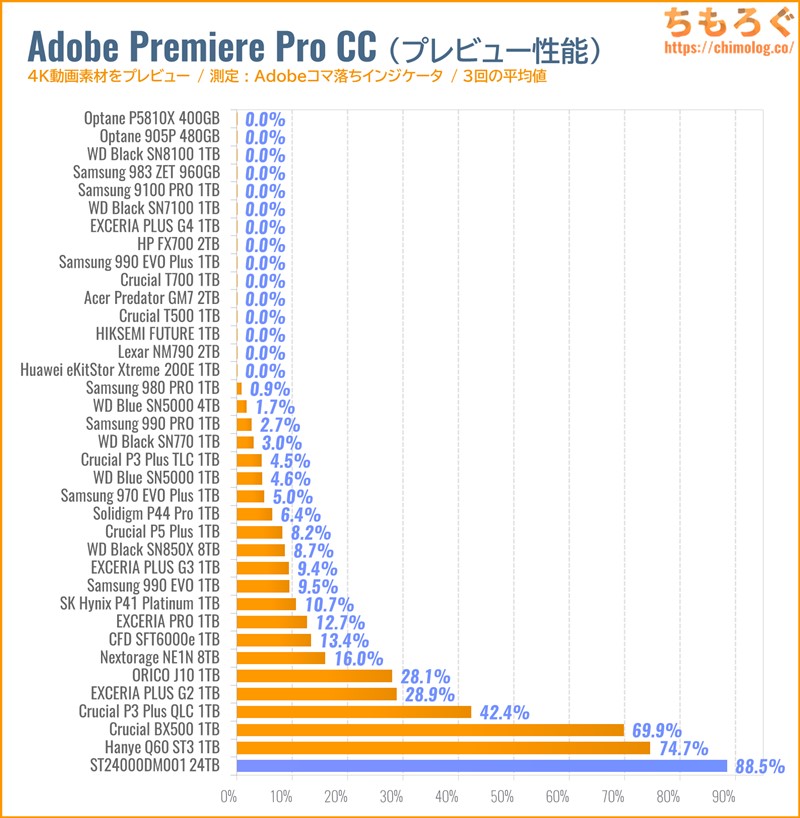

Premiere Pro CC:4K動画プレビュー

動画編集ソフト「Adobe Premiere Pro CC」に、4K動画素材(448 MB/s)と2K動画素材(175 MB/s)を読み込み、2つの動画を同時にプレビューします。

Premiere Proの動画素材プレビューは、素材を配置しているストレージの性能に影響を受けやすく、SSDの性能が不足すると「コマ落ち」が発生しやすいです。

Premiere Proの標準機能「コマ落ちインジケータ」で落としたフレームを測定し、動画素材の総フレーム数で割ってドロップフレーム率を計算します。

4K + 2K動画プレビューのドロップフレーム率は約46.7%です。

目視で分かるレベルでパラパラマンガ状態です。

4K動画プレビューのドロップフレーム率は90%に達し、ほとんどのシーンでコマ落ちが発生します。

ComfyUI:画像生成AIモデルの読み込み

画像生成AIの定番ソフト「ComfyUI」を使って、「.safetensors」形式モデルの読み込みにかかった時間を比較します。

テキストエンコーダーやVAEの読み込み時間は一切含まないです。有志制作のカスタムノード「ComfyUI-Dev-Utils」で、読み込み時間を記録して比較しました。

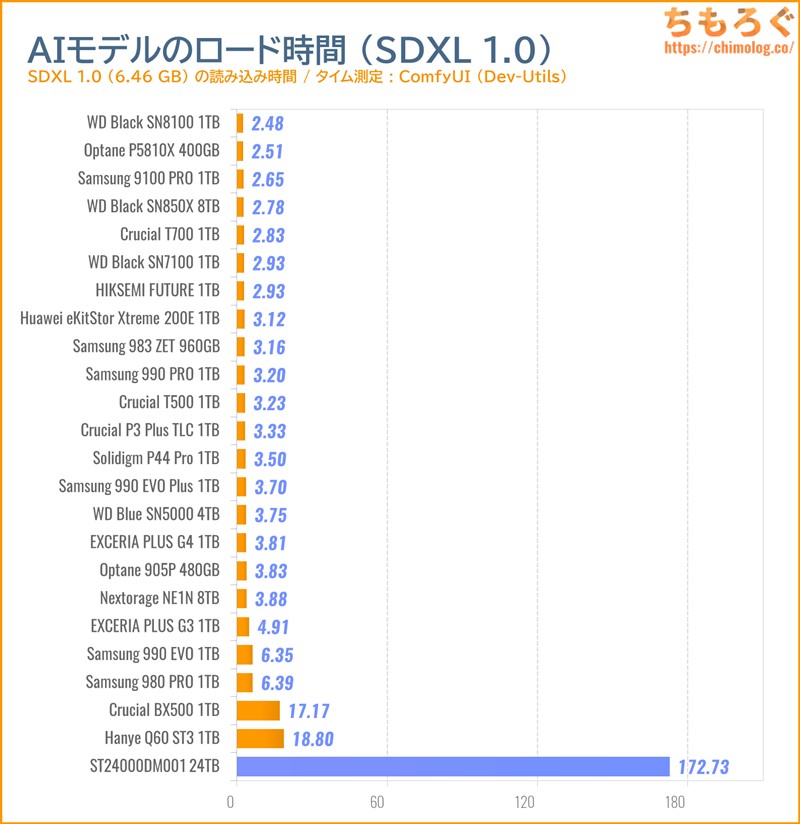

現時点でもっとも主流なAI生成モデル「SDXL 1.0(約6.46 GB)」の読み込み時間です。

モデルがVRAM容量に入り切るサイズなら、基本的に読み込み時間はシーケンシャル性能に比例します。

しかし、SATA HDDはどうやら例外らしく、シーケンシャル速度にまったく比例しません。SATA SSDの約2倍で終わる想定が、まさかの10倍も遅い結果に。

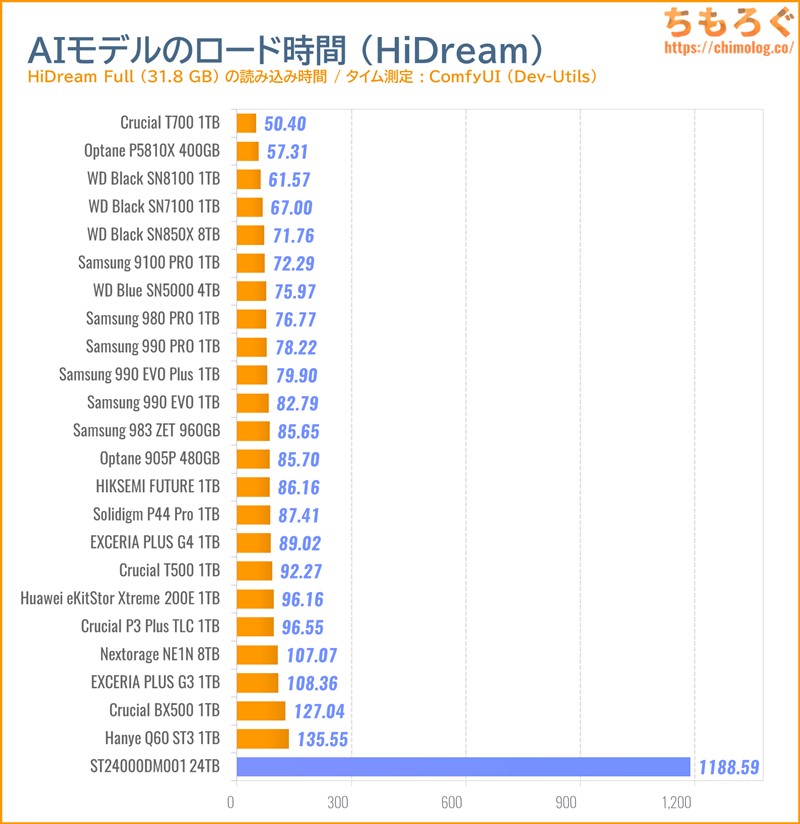

VRAMに入り切らない巨大生成モデル「HiDream(約31.8 GB)」の読み込み時間です。

言うまでもなく惨敗です。

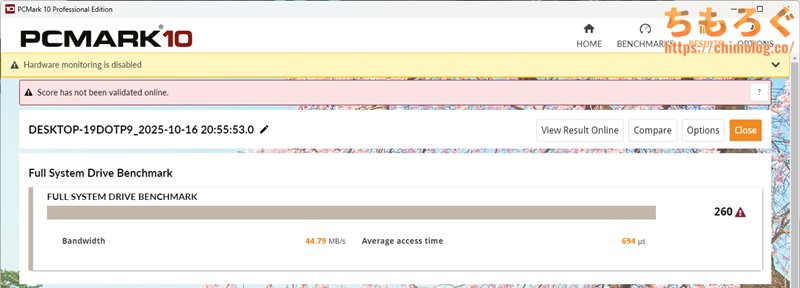

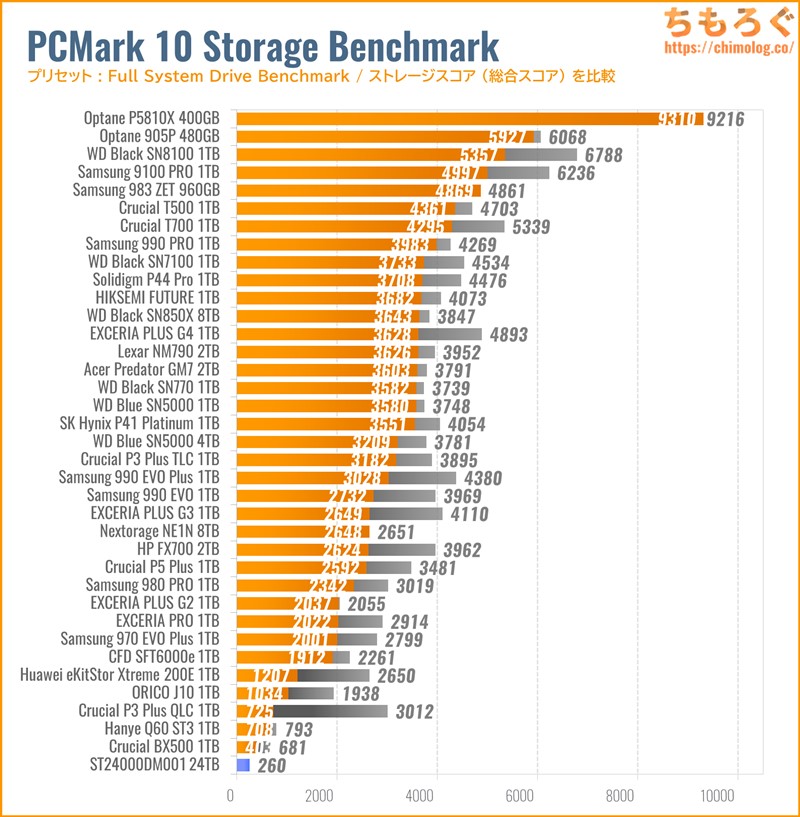

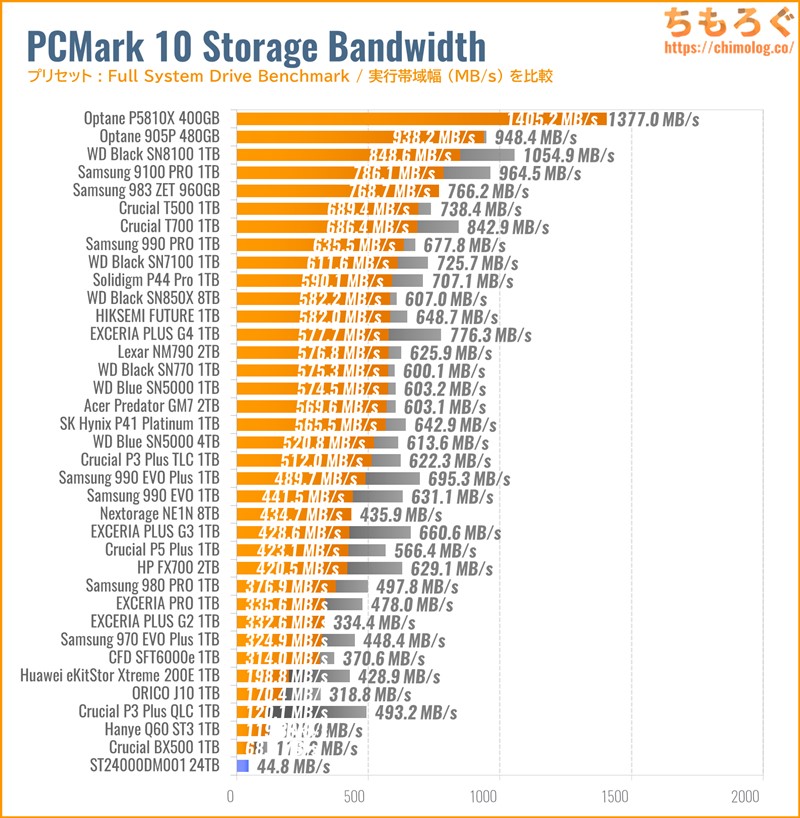

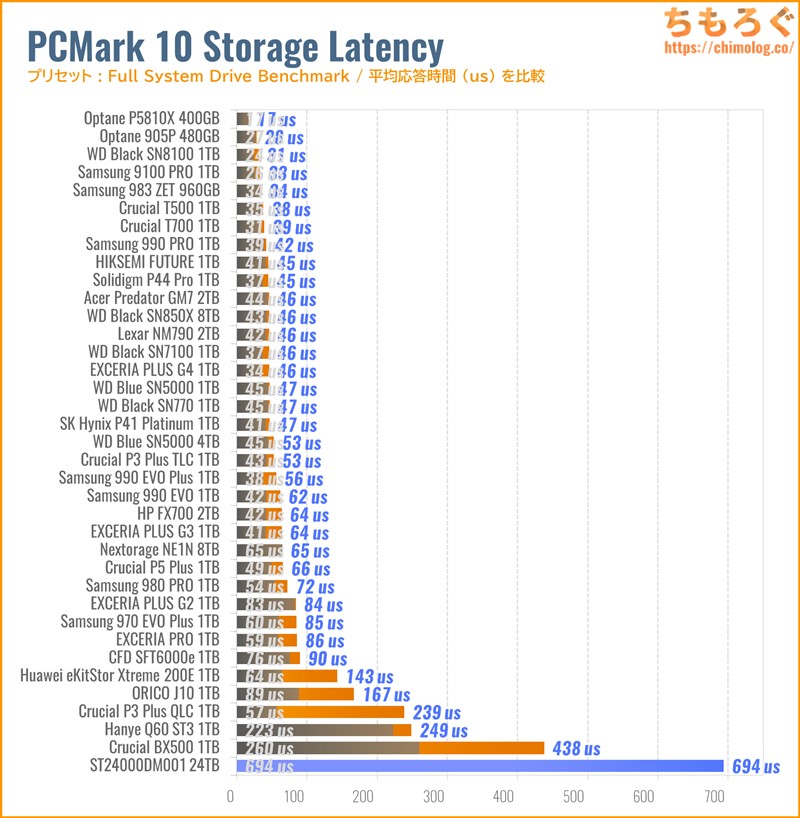

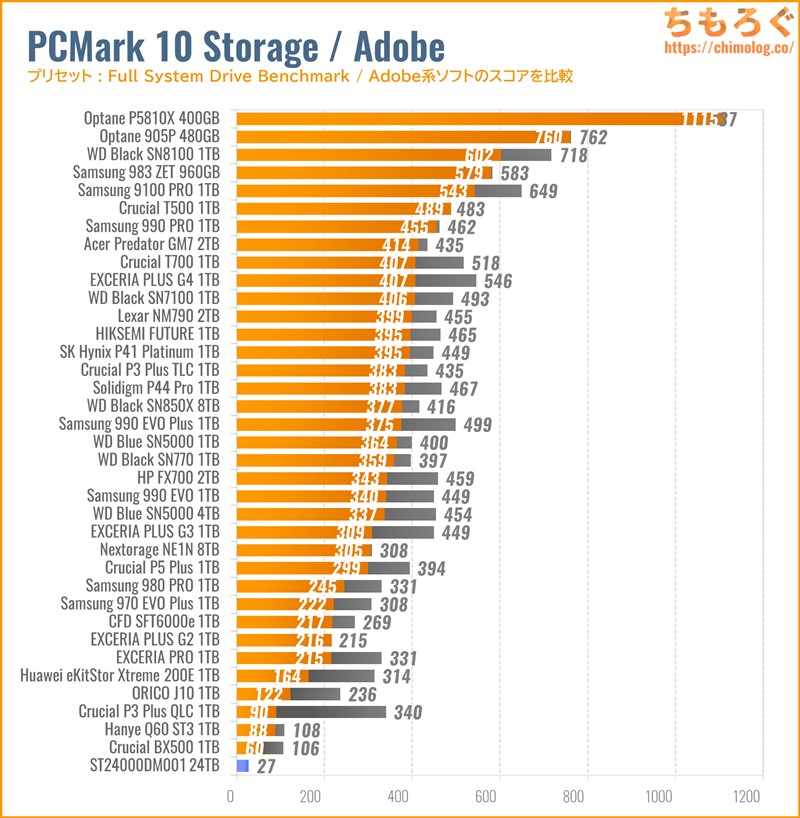

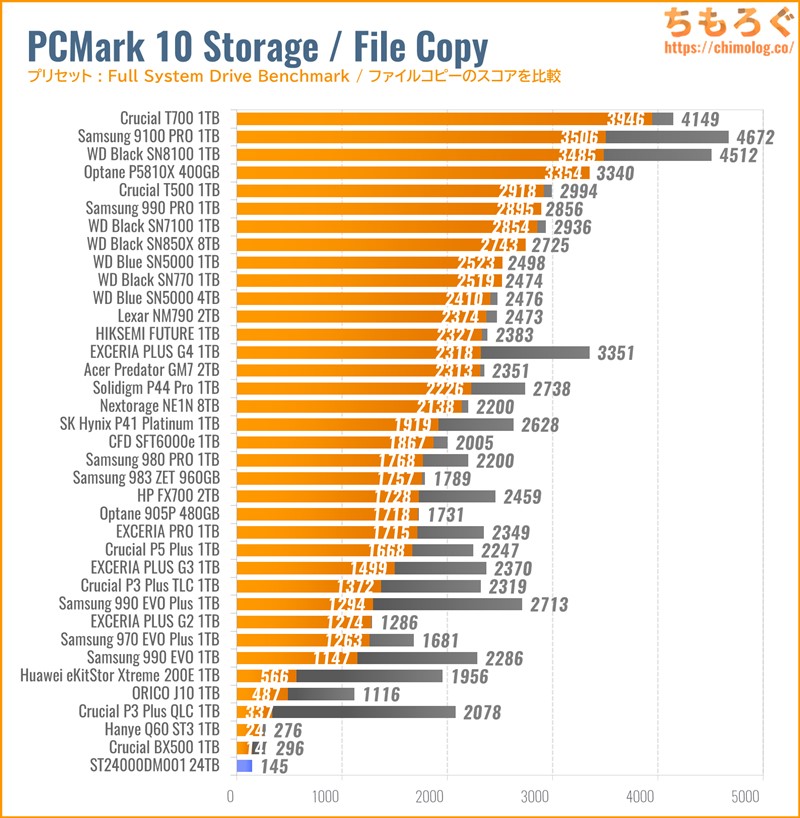

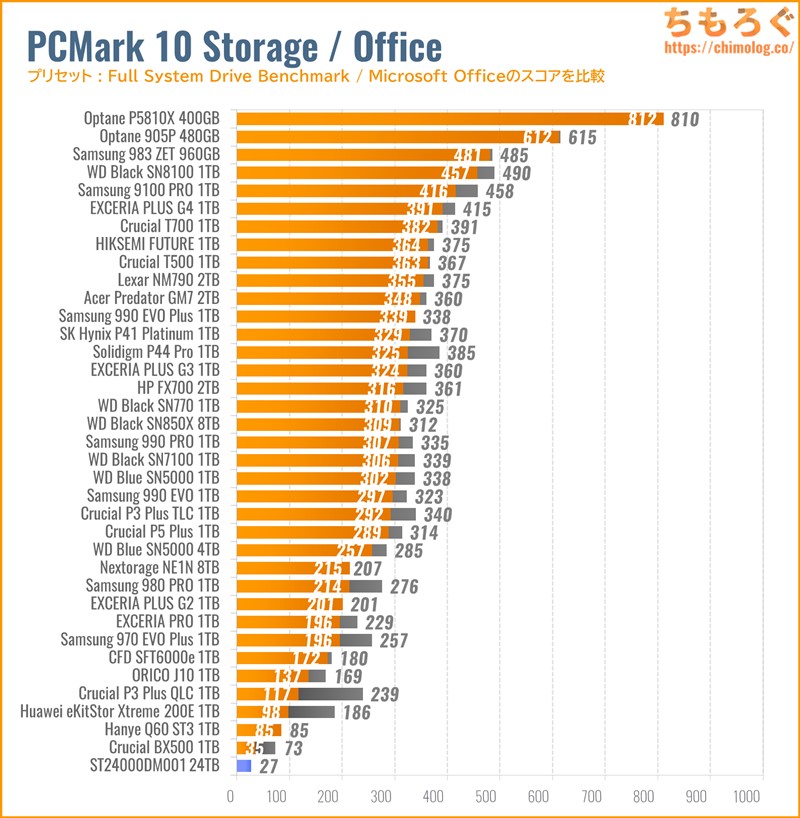

PCMark 10:SSDの実用性能

PCMark 10 Professional Editionの「Full System Drive Benchmark」を使って、SSDの実際の使用シーンにおける性能を測定します。

- PCMark 10(UL Benchmarks)

Full System Drive Benchmarkには23種類のテストパターン(Trace)が収録されており、パターンごとの転送速度や応答時間を測定し、SSDの実用性能をスコア化します。

ST24000DM001のストレージスコア(空き容量100%時)は「260点」です。

平均的なSATA SSDの半分以下の評価で、主流のNVMe SSDと比較して10~20分の1程度。ランダム性能(応答性)が遅すぎて全体的にスコアが伸びないです。

PCMark 10ストレージテストの細かい内訳を確認します。

最弱クラスのSATA SSD(BX500など)と比較すると、SATA HDDの現実的な性能がざっくり見えてきます。

ファイルコピーが約50%程度の性能を出せていて、ほぼシーケンシャル速度に一致するスコアです。大容量ファイルコピーも含めれば、唯一SATA HDDがSSDに勝てる分野でしょう。

一方で、ランダム性能(応答性)が要求される分野は3~4分の1程度にとどまります。特にAdobeソフト評価が約25%でなかなか悲惨です。

| 実用スコアの内訳 Full System Drive Benchmark | |

|---|---|

| Adobe Score | Adobe Acorbatの起動 Adobe After Effectsの起動 Adobe Illustratorの起動 Adobe Premiere Proの起動 Adobe Lightroomの起動 Adobe Photoshopの起動 Adobe After Effets Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop(重たい設定) Adobe Photoshop(軽量設定) |

| Game Score | Battlefield Vの起動(メインメニューまで) Call of Duty Black Ops 4の起動(メインメニューまで) Overwatchの起動(メインメニューまで) |

| Copy Score | 合計20 GBのISOファイルをコピー(書き込み) ISOファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) ISOファイルをコピー(読み込み) 合計2.37 GBのJPEGファイルをコピー(書き込み) JPEGファイルを作成してコピー(読み込みと書き込み) JPEGファイルをコピー(読み込み) |

| Office Score | Windows 10の起動 Microsoft Excel Microsoft PowerPoint |

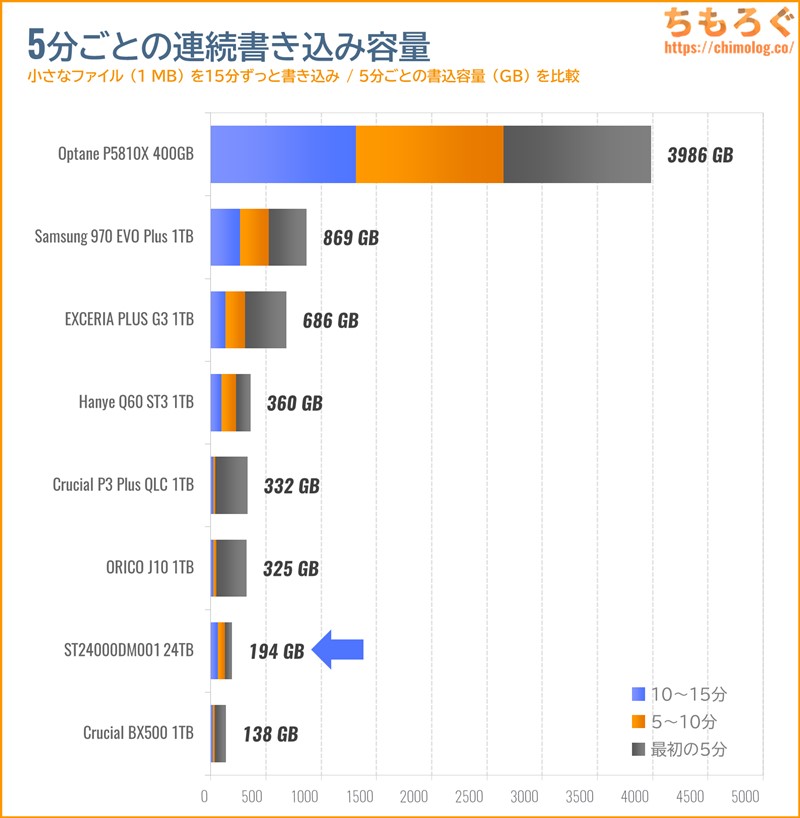

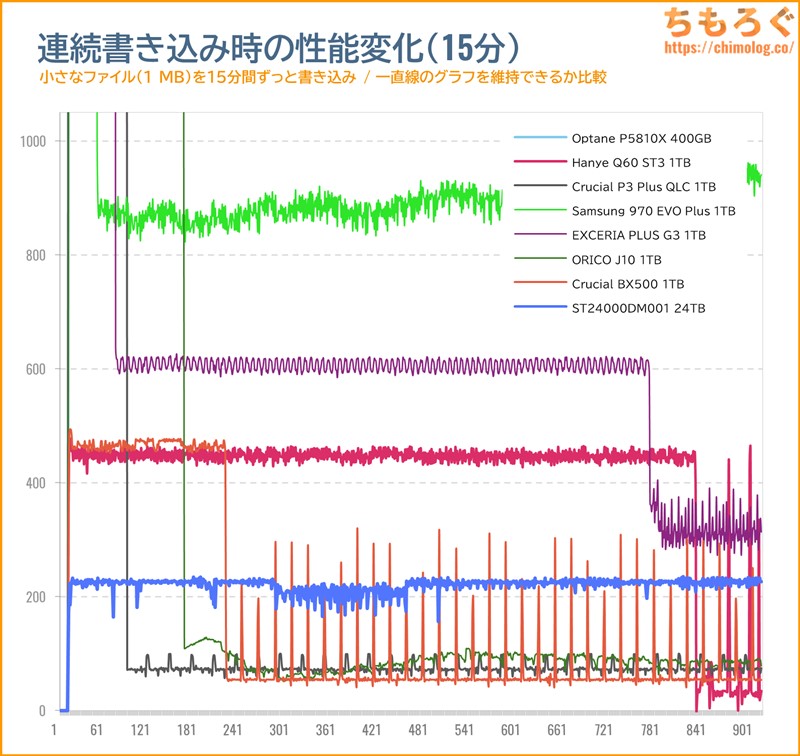

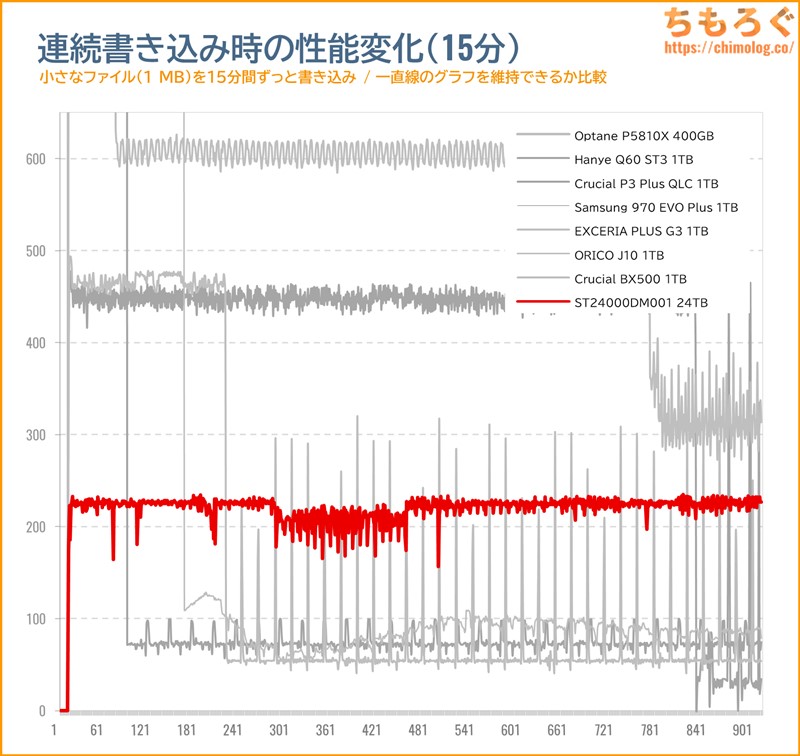

15分間の連続書き込みテスト

1 MBのテストファイルを15分間に渡って、ただひたすら連続して書き込み続ける過酷な検証方法です。

テスト開始から終了まで、一貫して平均225 MB/s前後を維持します。

Crucial BX500やCrucial P3 Plusなど、一部のSSDに対して約2~3倍も速いです。

昨今のSSDに搭載されるNANDメモリは、pSLCキャッシュを駆使して書き込み性能を大幅にブーストする仕様ですが、空き容量が減ってpSLCキャッシュが枯渇すると一気に性能が下がります。

一方、ST24000DM001はHDDです。pSLCキャッシュと呼ばれる概念がそもそも存在せず、常に素の性能で書き込めます。

加えて、圧巻の大容量(24 TB)です。15分くらい連続で書き込んだところで、プラッタの内周側にほど遠いまま、速度低下が訪れる気配すら見えません。

時間あたりの書き込み量を比較したグラフです。

ST24000DM001は15分で約194 GBを書き込みます。今も売れ筋なSATA SSD「Crucial BX500」を見事に打ち負かしました。

SSDの動作温度をテスト

高負荷時のセンサー温度

- ドライブ温度:筐体の表面温度

- ドライブ温度2:筐体の表面温度

- ドライブ温度3:なし

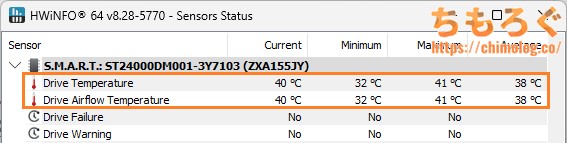

モニターソフト「HWiNFO」で表示できる温度センサーは2つです。ただし、どちらも常時同じセンサー値を示すため、実質的に1つです。

HWiNFOで取得できるセンサー温度だけでは、HDDの温度をすべて把握できないです。

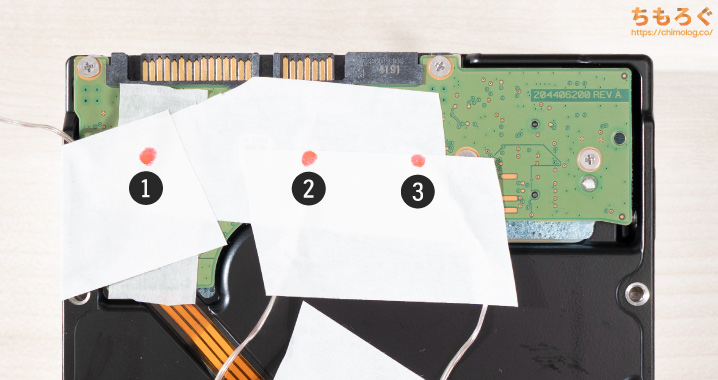

オメガエンジニアリング製のK熱電対センサーをHDD本体に貼り付けて、各コンポーネントごとの表面温度も1秒ずつ取得します。

(容量24 TBモデル)

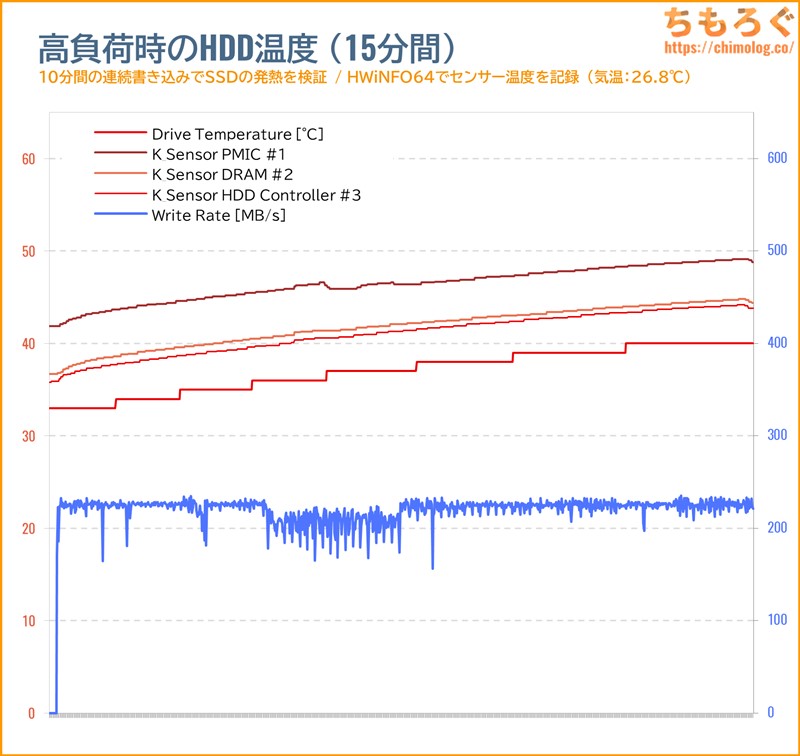

ケースファンによるエアフローを一切与えない環境で、ストレージが発熱しやすい「連続書き込みテスト」を15分間実行しました。

テスト開始からじわじわと温度が上昇し続け、センサー読みで40℃まで上昇します。

貼り付けたK熱電対センサーは、PMIC側で約50℃に迫り、HDDコントローラ側は意外と冷えて約45℃程度でした。

サーマルスロットリングが疑われる挙動や症状も一切なく、テスト終了まで安定した動作です。

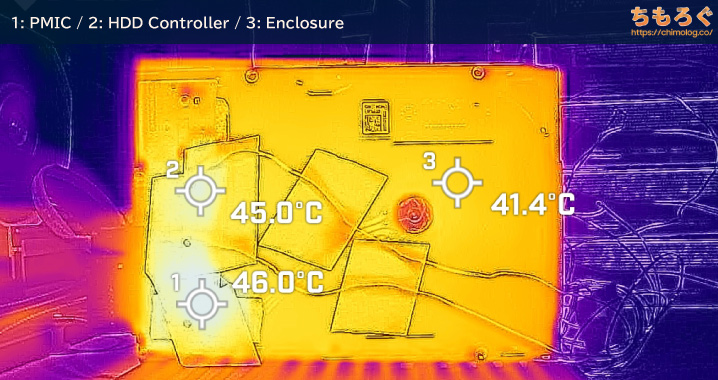

サーモグラフィーで表面温度を確認

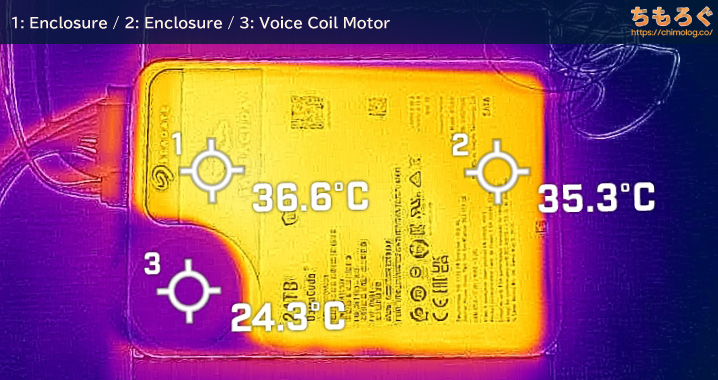

テスト開始から約13~14分経過したあたりで、サーモグラフィーカメラを使ってHDDの表面温度を撮影します。

- 筐体表面(左):36 ~ 37℃

- 筐体表面(右):34 ~ 35℃

- モーター部分:24 ~ 25℃

空気に触れている面積が広い面はほとんど熱くならないです。人肌くらいの暖かさに感じます。

基板がある反対側もチェック。

- PMIC:45 ~ 46℃

- HDDコントローラ:45 ~ 46℃

- 筐体表面:41 ~ 42℃

撮影のためにHDD本体を持ち上げた瞬間に、約3℃も表面温度が下がりました。

本体をめくる前で表面温度がおよそ45℃前後、PMICやコントローラが実装されている基板が50℃前後です。

負荷時の消費電力は平均8.6 Wでそこそこ高いですが、金属製の3.5インチ筐体自体の放熱性がとても優秀なのか、意外と発熱しない印象を受けました。

「熱アシスト」「2ナノ秒で400℃超」「最大60℃の動作温度」などなど、いかにも高熱になりそうな雰囲気があったのに、実際に使ってみると普通のHDDと大差ないです。

読み書き時のシーク動作音

TASCAMのレコーダーをST24000DM001の至近距離に設置して、システム起動時とランダムアクセス時のシーク動作音を録音しました。

起動時のシーク音が、まるで近未来デバイスを思わせる電子的な効果音に聞こえて、とてもクールなサウンドです。内部に超高温磁気ヘッドが入っていると言われて納得できる効果音です。

個性的な起動音に対して、負荷時の動作音は平穏そのもの。東芝やHGST製HDDによくある、今にも壊れそうな機械仕掛けのゴリゴリ音はほとんど鳴らないです。

ほぼ24/365運用が想定される「NAS」の場合、ほとんど静かな動作音で運用できそうです。

省電力機能「PowerChoice」について

Western Digital製HDDの省電力機能「IntelliPark」と同様に、Seagate製HDDも似たようなシステム「PowerChoice」がデフォルト設定に組み込まれています。

| PowerChoice | 主な内容 | 消費電力 (公称値) |

|---|---|---|

| なし | – | 6.76 W |

| Idle A | アイドル時の消費電力を最適化 | 6.67 W |

| Idle B | ヘッドを退避(プラッタはフル回転) | 4.13 W |

| Idle C | ヘッドを退避(プラッタ回転数も低減) | 3.14 W |

| Standby Z | ヘッドを退避(プラッタの回転を停止) | 1.20 W |

ST24000DM001は「Idle A」と「Idle B」がデフォルト設定で有効化されています。上位モデル「Exos M」や「SkyHawk AI」とまったく同じデフォルト値です。

何もしなければ、120秒ごとに磁気ヘッドを退避します。

つまり、1年あたり約26.3万回も「ロード / アンロードサイクル回数」が増えてしまい、2年ほどでメーカー公称値の60万回に到達できる計算です。

ちょうどメーカー保証「2年」と一致します。一瞬タイマー的な陰謀を思い浮かべますが、安心してください。Exos Mシリーズのアンロードサイクルも公称値60万回です。

Seagate的にアンロードサイクルの上昇は、必ずしも製品寿命に関連すると考えていない可能性が高いです。

ただ、ヘッド退避時に音が鳴りますし、なんとなくアンロードサイクルが増え続ける状態が気持ち良くないので無効化します。

- SeaChest Utilities

(https://www.seagate.com/jp/ja/support/software/seachest/)

Seagate公式が用意しているユーティリティソフト「SeaChest Utilities CLI」を使います。

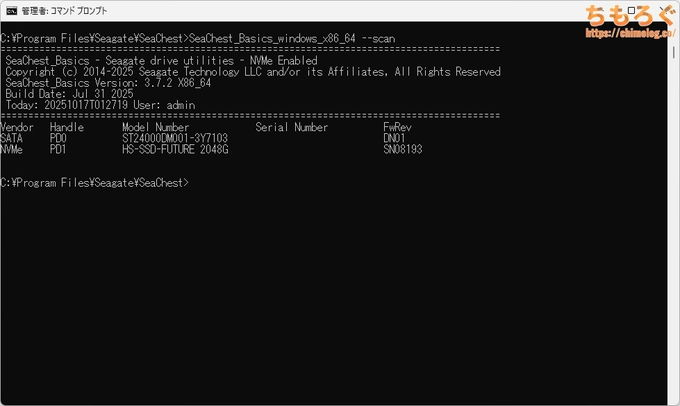

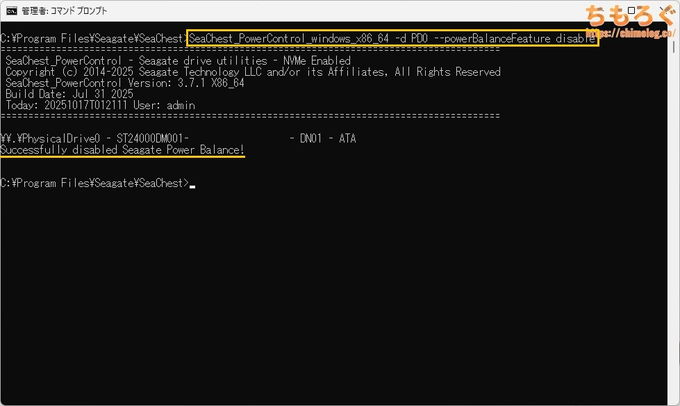

SeaChest Utilities CLIでチェック

「SeaChest Utilities CLI」をインストール後、コマンドプロンプトを管理者として起動します。

上記コマンドを打ち込み、SeaChestをインストールしたディレクトリに移動します。

(※クリックで画像拡大します)

接続されているストレージの「Handle ID」を確認します。ST24000DM001は「PD0」だと判明しました。

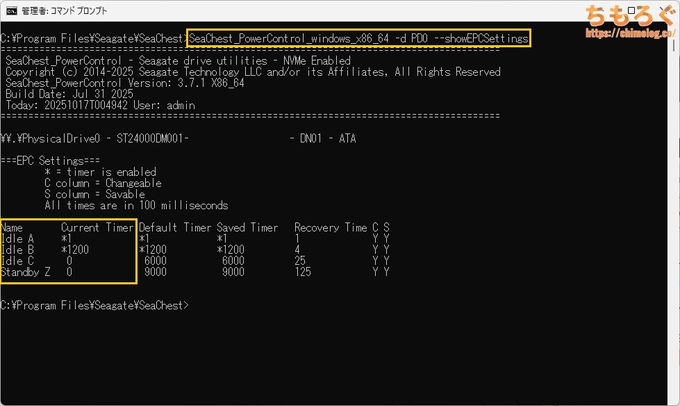

デバイス「PD0」の省電力モードを確認します。

「Idle A」は100ミリ秒(=0.1秒)で、「Idle B」はわずか120,000ミリ秒(=120秒)で移行するデフォルト値です。

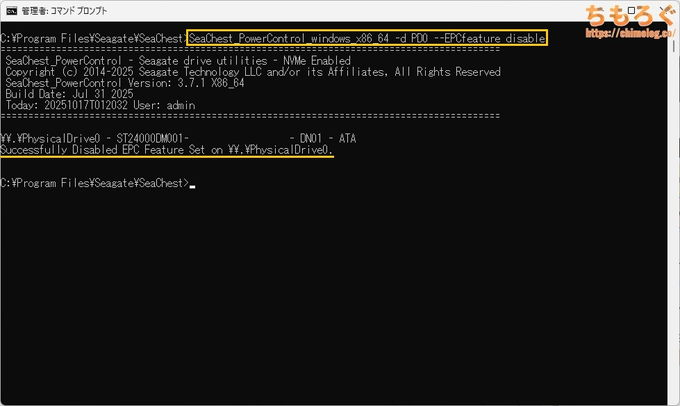

上記コマンドで「PowerChoice」システム自体を停止します。

ランダムアクセス時に機能する省電力システム「PowerBalance」も、ついでに停止します。

デバイス「PD0」の省電力モードを再度チェックします。

「Idle A」と「Idle B」どちらも「0(無効)」です。パソコンを再起動したあとも、きちんと無効化されています。

まとめ:SATA HDD史上最高のコストパフォーマンス

(日本企業も関わる最新技術Mozaic HAMR製HDDが格安 !!)

「ST24000DM001」のデメリットと弱点

- 史上初の「HAMR」だけに・・・

信頼性はまだまだ未知数 - デフォルト設定でヘッド退避あり

- 年間ワークロード時間(公称値)が低い

- 2年保証

「ST24000DM001」のメリットと強み

- 「Mozaic HAMR」技術で製造

- 安定の「CMR」記録方式

- 途方もない大容量「24 TB」

- 一貫性の高いパフォーマンス

- 高負荷時でも温度が意外と低い

- 大容量キャッシュ搭載(512 MB)

- おおむね静かな動作音

- RVS(回転振動抑制)センサー搭載

- 省エネモードを任意に解除できます

- 価格が安い(4~5万円台)

- 抜群のコストパフォーマンス

「ST24000DM001」は、控えめに言って感銘を受けざるを得ないSATA HDDです。

Barracudaシリーズをアピールしながら、中身は最新技術てんこ盛りのサーバーグレード級HDDでした。上位モデル「Exos M」や「IronWolf Pro」でも使われる「Mozaic HAMR」製です。

SFライクな電子起動音、やや遅いランダム書き込み速度、「Class 1 Laser Product」表記など。HAMRが使われている可能性を示す、強い根拠がいくつも見つかります。

メーカー公称値はBarracudaらしく控えめな数字がズラッと並びますが、シーケンシャル速度が完全にウソ(実際は260 MB/s超)だったように、書いてある数字を参考にできないです。

単にサポートコストを抑えたいから、公称値を低く表記している可能性が高いです。HDDに限らず、SSD製品もサポートしたくないからあえて公称値を削るパターンは多々あります。

と言っても・・・ HAMR製HDDは2025年ごろから発売が始まった、非常に新しいテクノロジーです。某サーバー企業の障害率レポートにもほとんどデータが無く、信頼性に関してはまさに未知の領域。

Mozaic HAMR技術は、Seagateと日本企業2社が共同開発で商用化に約20年を要した「石橋を叩いて渡って」作られた技術ですが、やはり人柱になる気持ちは必要です。

筆者は開発に関わった各社のホワイトペーパーもざっくり目を通して、素直に「凄そう」と感じたので5台買っておきました。文句なしにコスパがいい買い物でした。

以上「Seagate ST24000DM001レビュー:HAMR方式サーバーグレード級HDDが格安に」でした。

「ST24000DM001」を入手する

レビュー時点の価格は約4.8万円(1 TBあたり2000円)から買えます。なお、ST24000DM001の出自を考えれば、安定供給に難ありかもしれません。

今後Mozaic HAMR技術の歩留まりが改善されて、コンシューマ向けに降りてくる量が減ってきたら、バーゲンセールが終わっても違和感ないです。

「ST24000DM001」の代替案

特にないです。

4~5万円台で容量24 TBのHDD自体が存在しません。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

>>約7~8万円台が相場だった容量24 TBのSATA HDDですが、2025年3月から発売された「ST24000DM001」がいきなり4万円台まで価格破壊。

うおすっご….そんな容量何に使うのって?聞かれることありますが使う人は使うんですよ。

物に限らずこういうブレイクスルーのきっかけになる製品って大好きです。

死門は耐久性がな

HGSTが製造を手掛けるWD OEMと比較すると、EXOSシリーズのAFRはたしかに見劣りしますね。ただ、個人が4~5台使う程度なら微々たる大差だし、データを損失したくなければ・・・冗長化したり二重化(バックアップ)する方がはるかに効率的でしょう。

ちょいちょい!「微々たる大差」w

それはさておきワシは経験上WDよりSG派

使った数は2〜30個だけどね

昔からここのメーカーのHDDには泣かされてるからなあ

購入した数は日立や東芝やWDより少ないのになぜか壊れたこと多くて海門って聞いただけで拒否反応出ちゃう

購入する時期やロット運によるのかな?

手持ちのHDDでWD(非HGST)は故障経験あるのに、Seagateは未だ0台です。これもまた、個人が買う程度のたかが知れた台数なら、AFRの微妙な差はほぼ意味がないと分かる事例ですね。

死にかけの年寄だけが延々と海門は〜と言い続ける儀式面白いと思ってるの草生える

ヘリウム以降もうメーカー差なんてほぼないのbackblazeが証明してんだろ

一応メーカーごとにAFRの差は出てるんですが、差を体感するには200~500台単位の運用が必要だから、個人の1~5台だとほぼ体感できない気がしてます。どちらかといえば、初期不良(バスタブ序盤)を引いてしまう個人の運に依存するような。

あのデータ見て、メーカー差がないとしか読めないのなら、ちゃんと読めてないぞ

そもそもBackblazeは、はじめこそbarracudaみたいなコンシューマ向けHDDを入れていたが、今はもうエンプラ向けかNAS用しか入れてないから、コンシューマ向けがどうかなんて分からないんで

うわ!マイナスの実績で定評のあるseagateのhddだ!!

なぁちも、seagateからどんな接待を受けたの?

それともseagàteに家族を人質にでも取られた?

外周付近の速度はそりゃ公称値より速くて当たり前でしょう

パーティション切って最後の100GBくらいのところで測ったら公称値に近い値になるのでは?

5万のHDDを買えない貧乏人の怨嗟がこだましているwww

肝心の耐久性が未知すぎてな

メーカーも公称寿命を小さくしているあたりかなり壊れやすいのでは?

これでも、競合他社(WD)の同グレード品より高い数値なんですよ。

・WD Blue CMR

年間ワークロード時間:非公開

アンロードサイクル:30万回

UBER:10^14

ヘッド退避:8000 ms(8秒)

※非公式ツールで解除可能

・Barracuda

年間ワークロード時間:2400時間

アンロードサイクル:60万回

UBER:10^14

ヘッド退避:120000 ms(120秒)

※公式が解除ツールを提供

しいて言えば、耐衝撃性(G値)はガラス基材を使っているBarracuda 24TBが半減してます。最低限の防振は必要かもしれません。

今のWD Blue CMRはもうツールで解除はできないですよ

ちもろぐさん、HDDのレビュー記事、とても参考になりました。ありがとうございます。

読者の方やちもろぐさんにひとつ質問があるのですが、HDDを購入した際、皆様は全領域チェックを行っていますか?

自分は儀式的に毎回チェックしているのですが、一般的に必要性があるのか気になりまして。

ぼくはクイックフォーマット派です。

HDDとSSD含め、今まで1回もフルフォーマットしたことないです。

自分はやってますね〜

ぶっちゃけ、テストに失敗したこと無いですがw

まあ、1日と少しの時間があれば済むのでお守りとしては良いのかなと

何年も使うものですし

(とは言え

0埋め、1埋め、パターン埋めのフル確認は流石にやめて

ランダムパターン1回にしてます)

(書き&読みなので所要時間は倍の2〜3日でした……!)

個人的な経験上はwdも普通に壊れるから

特別Seagateが悪い印象は無いけど

年間通電時間が2400なのがなあ……

初物なのでメーカーがヒビってるだけで

なんやかんやで大丈夫な気もするが

NASとして24時間つけっぱなしは心許無くて避けちゃったんだよな

今後、年単位で故障した数とか追記いただけると助かります

NASで運用してみて、もし壊れたら追記します。

> 今後、年単位で故障した数とか追記いただけると助かります

めっちゃ同意。HDDの良し悪しなんて、結局は年単位で使い込んでみないとはっきりしないもんね。

> Barracudaシリーズをアピールしながら、中身は最新技術てんこ盛りのサーバーグレード級HDDでした。

> 史上初の「HAMR」だけに・・・信頼性はまだまだ未知数

矛盾してるでしょ。サーバー級で最も重要な信頼性(安定性と高耐久性)の評価がまだ下せる段階じゃない(おまけにSeagateは故障率の高さにこそ定評がある)のに、サーバーグレードなんて言葉を使えてしまう根拠が知りたいっすね。個人的にはBarracudaはBarracudaだと思いますが。過去3回買って3回壊れましたし。

Mozaic HAMR製品はAFR統計値も出てないし、未知数なのは事実ですよね。

コンシューマが初なだけでexosでは熱アシスト数年前から採用されてんだよな

> コンシューマが初なだけでexosでは熱アシスト数年前から採用されてんだよ

熱アシストの技術的信頼性だけで、サーバーグレード級って名乗れるものなん?

恐らく「スペックシートはサーバーグレード級だが実稼働の信頼性は未知数」という意味でしょう。

こういうのは文字だけで判断するのではなく、ある程度作者の意図も汲んでほしいですね。国語が苦手な人によくある文字を文字のままでしか判断できないタイプですね

> こういうのは文字だけで判断するのではなく、ある程度作者の意図も汲んでほしいですね。国語が苦手な人によくある文字を文字のままでしか判断できないタイプですね

情弱層が騙されてしまいそうな過大評価臭がプンプンしてるから、あえてツッコミ入れてるんですよ。悪く言えばステマ臭・宣伝臭。それが「作者の意図」に思えたから、鵜呑みにする前にとコメントを残させて頂きました。

HDDのように部品点数の多い製品で、メーカーが明確にグレード分けしている場合、安いのには必ず理由があるんです。サーバーグレード(365日24時間運用前提設計)なんてあるはずがない。

既に書き込みされている方々が危惧されているように、もしこれで従来のSeagateクォリティが発動しちゃったら、この記事は粗悪品を持ち上げまくってしまうことになりますよね。しかも、大容量であればあるほど、被害は甚大になってしまう。その影響をきちんと考えてコメントするのが、お読み下さる不特定多数への責任かと思いますよ。

国語力云々はお好きにお受け取り下さって結構ですが、いささか喧嘩っぱやい書きっぷりですので、他の方々には優しく接してあげて下さいませ。

>皆の為〜

余計なお世話だから長文お気持ちは引っ込めてください

スクロールの邪魔です

> 情弱層が騙されてしまいそうな過大評価臭がプンプンしてるから、あえてツッコミ入れてるんですよ。悪く言えば〜

であればそれも最初に言及しておくべきですね。後から付け足しても言い訳にしかなりませんよ。自分の書いた文章が他人にどうに見られるか、もう少し考えられるといいですね^^

情弱層のためにあえてツッコミ入れてる、か。なーんか上から目線なんだよね。喧嘩腰なのはどっちだか笑

これの20TBverっぽいのアマゾンのプライムデーで買ったけど24TBだけ最新技術入ってたのか… 人柱リスクもあるけど24TBでも良かったかも

うちの20TBには

Class 1 consumer laser product

入ってたけど?

海門に親殺された人たちはどこのHDD使ってるんだろう

PC保守の仕事の関係で廃棄PCから抜き取ったHDD潰したり程度の良い物は遊休化したりしてるけど、最近は製造日から1~2年ぐらいしか経ってないのに故障で持ち込まれるのWDばかりですね

青はともかく赤Plusも普通に1~2年でプラッタ回らないレベルでぶっ壊れてたから海門より信用できないイメージ。

自宅でも2年ぐらい前に自作NAS用でヤフオクで適当なCMRのBarracudaを2~3台ぐらいすぐ壊れる想定で10台以上まとめ買いしたけど全然壊れなくて在庫が減らない、というかHDDが壊れたこと自体が10年6万時間使ったBarracuda1台しかない。

短期間で何台もHDD壊れる人はHDD以外の環境(電源ユニットとかエアフローとか)も一回見直した方がいいんじゃないかな?

どこって、QuantamとかIBM(現HGST)使ってたけど、

今となってはWDかSeagateの2択だもんなぁ…

> 海門に親殺された人たちはどこのHDD使ってるんだろう

親○されてはいないけど、勝手に3人自○しちゃった人が通ります。

自分は日立と東芝とWDだったかな。一番最近買った大容量HDDは、HGSTリファービッシュ品の12TB。(19000円くらいで本記事のより容量単価は安かったと思う。今は値上がりしてるかも)

リファービッシュには色々意見はあると思うけど、HGSTなら使われている部品のグレードは高いはずなので、初期不良にさえ当たらなければそこそこ信頼できると思っております。そこまで酷使する予定もないしね。

まあ、所詮は経験則だから。自分が被害に遭ったことのないメーカーに悪感情抱くことは難しいし、逆もまた然り。信じる道を行けばいいと思うけど、その判断の際に世間の評判とか価格帯とか技術的成熟度とかを考慮することは、当然アリだと思うよ。

親殺されてはいないけど不安になる気持ちはよくわかるけどなあ

もしかしたら最近のシーゲートは良くなってるのかもしれない

けど自分もSSD以前にシーゲートで2台壊れたことがあるし、記憶媒体は他のパーツと違ってダメージがデカすぎるのよね

raid用に2台買うのは出費が単純に2倍になっちゃうし

それだけトラウマがあるってことでイメージはいい製品を出し続けて信頼回復するしかないよ

一度壊れた経験があると、そのメーカーを避けたくなる気持ちは分かる。

ぼくはSeagateで壊れた経験が一度も無いから共感できないけど、HGSTが製造してない普通のWD HDDはなるべく選びたくないし、同じ理由でIntel CPUやSeasonic電源に対しても不信感はあります。

ハードディスク業界は価格競走が少ない寡占市場で、更に同じメーカーでも製品群であえて価格帯を分けている市場なので、安い製品には、必ず安い理由があると思っている。なのでNASに使うHDDはNas向けかニアライン以外は使わないようにしている。

基本的に、NAS向けHDDはRVSセンサーを搭載するので、複数台が前提ならNAS向けモデルが妥当な選択肢ですね。

BarracudaやWD BlueはRVS非搭載だから、RAID 5やRAID 6には向いてなさそう。ただ、今回の24 TB版はなぜかRVSが入ってるから、NASでも使えそうで助かりました。

残念ながら、プラッタ、磁気ヘッド共にseagateが自社開発を諦めたなんて情報はないです。訂正してください。

たしかに「諦めた」は誤りでした。該当箇所を修正しました。

ご対応誠にありがとうございました

AFR開示まで様子見。その間に競合機種が登場するかもしれんし。

WD青の24TB(仮)がintellipark解除可能で5万切って登場したら

たぶんそちらを買うと思う。

HAMRすら2027年だから夢は見ないほうがいいよ

HDDの終焉は来ない。WDのCEOが示すAI時代の存続理由 – PC Watch

s://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/2051771.html

> WD青の24TB(仮)がintellipark解除可能で5万切って登場したらたぶんそちらを買うと思う。

私も同意見。最近のWD見てると、intellipark解除可能ってところが絶望的に難しい気はしますが。なんでこんな寿命を縮める機能つけやがりますかねぇ。

データセンター需要が激増したタイミングでHDDの容量の壁(磁性体の微細化・磁性体の熱的安定性・書き換えのしやすさが抱えたトリレンマの壁)が壊れた以上、大容量化は既に始まっていますし、価格競争も当然起きると思います。

なお、現実はintellipark解除不可のWB Blue8TBが3万の模様

在庫がある店舗は2万円台で買えるとこもあるけどなくなってきてる

約5万円で出るかわからないけど、もしHGST製(OptiNAND)だったら予備に欲しい。

コールドストレージとして使うなら一択でしょう。サーバー用SMRなんか一般人は使えないし、NASのことを考えるならironwolfでもmosaic+3がある訳だし…

私もこのモデル購入しました

最初に出た時は祭状態でどこも品薄でしたねぇ〜

しかしここまで詳細な検証記事を出してくれたのはちもろぐさんだけです

あとはこれ以降、順調に大容量化低価格化が進むかが気がかりですね

大容量化の方はデータセンター需要もあり各社の新技術も投入されているので楽観的ですが、コンシューマ用途のHDDに大容量化の波が降りてくるか、降りてきたとして容量単価的に買うべきものになるか…

これからも市場をウォッチしたいところですね

仕事で使うNetAppのストレージが海門で損害受けたこともありますけど全然恨むとか避けるとかはないですね…

過去のポカでメーカー避けてたら選べるところなくなるので…

他の人も指摘していますが、年間通電時間2400時間なんですよね。365日動かすなら1日あたり6.5時間に収めろと。

わざわざそんな仕様を明記する時点で、なんかヤバい問題あるんだろうなと。安いのも、説明付きます。

昔、WD GREENをNASで使って16台中5台壊れたので、メーカー想定外の使い方はするべきではないと悟りました。

「2400時間」に引っかかっている人が結構多いけど、

2400÷365=一日約6.5時間なので、サーバー向けではないから妥当じゃないかなぁ?

それに稼働時間目安は確か一日8時間、週5日間稼働が前提だったような…

一年365日24時間、約9000時間近い保証が欲しければ、NAS用を買ってあげて…

良さげだけど色々未知数なのが怖いなぁ

nas本体のHDDに使うにはまだ怖いけど個人用nasのバックアップ用に使うには現状最適解だと思うよ

さすが世界のTDK

値段が倍くらいするけどTOSHIBA MG11ACA24TEと比較してどうなんでしょう?

実際の信頼性は神のみぞ知る、ですが、読み書き速度やコンポーネント面とか…

海門 東芝

年間通電時間 2400時間 24時間365日

作業負荷率制限 120TB/y 550TB/y

回復不能読み出しエラー率 10e14 10e16 ←ここは書き方が違ってるから別の値の可能性も

海門は輸入転売屋中心に使用時間を巻き戻した偽装未使用品が大量に出回ってるから要注意。

ウチに入った銀袋入りの物でもSMARTの使用時間は0でも内部のFARMは50,000時間とかあった。特にIronwolfとかExosとか鯖で使われる型番は、中古とか非正規ルートの物を入手したらクリスタルじゃなくて要FARM確認。

その工場が摘発されたけど

東芝やWDのHDDもあったみたいですね

FARMで確認できるのがSeagateだけだっただけで

このHDDはエンプラ向けの選別落ちという噂もあるので耐久性には懸念があります

参考までにST8000DM004を使っていましたが4年稼働、5000時間で壊れました

HAMR(ハマー)は現在進行形で私も量産開発に向けて頑張っている技術です。

自作PCユーザーとしてはすごい時代になったなあと思いますが、まだまだこんなもんじゃありません。

今後に是非ご期待ください!

経験上ではWDは破損しつつもある程度の読み込みができてSeagateは突然かつ完全に読み込まないことが多かった

そこにFWロックとST3000DM001の印象が悪すぎてトラウマで手が出せなかったけど、やかもち氏がNAS用に買ったなら続いてみようかな

ハードディスクの動作音ASMR、ちょうど切らしてたので助かります

HDDの破損リスクはケアできるからね

後は簡単なコスト比の計算だけ

そういう意味ではここまでのコスパお化けになると安定性に加算要素

安いうち複数確保しといてよかった

販売開始日辺りに Amazon で買いましたが、化粧箱はなくバルク梱包でしたね。

これlogitecのガチャベイに入らなかったんだよな

SATA端子周りが古い海門と違って凹んでないからそのせいだと思うけど

4発のケースですか?自分も入れる可能性あるから困るな・・・

まじっすか!?

Logitec使ってるから、自分にとってはとても貴重な情報。ありがとうございます。

WDも海門も日立も元気に生きてるし唯一死んだのはWDBlueだから海門でいいや

と思ってたら4.4万の完売、4.98万のは在庫切れじゃねーか!

出荷されているHAMRは28TB以上のExosのみで、Class 1 consumer laser productはヘッド位置決めレーザーのことでは?という見解もあるようです。

順次読み書きに特化したHDDなので バックアップ用途で使用しています。

新しいタイプのHDD(密閉ヘリウム+HAMR+CMR)なので、今までのHDDの故障傾向とは違う部分が出てくるはずなので 注意が必要ですね。ただ、価格と機能を考えればチャレンジする価値はあります。販売開始からまだ7か月なので、今後の故障傾向は気になりますが ユーザーにとって良い方に転んでくれればよいのですが。故障率を下げるため個人利用で最も難しいのは 温度管理ですね。夏場 外付けだと45℃を超えるので PCケース内で 30℃台中盤の運用を目指しています

>故障率を下げるため個人利用で最も難しいのは 温度管理

大容量かつ選別落ち(≒設計自体は上位品)ってことで7200rpmだし、

ヘリウム封入ゆえにガチガチの密閉仕様だから熱的にはますます苦しい。

ANTEC一強だった頃のPCケースだと、3.5インチベイがフロントファンで

直接冷却されてたけど、近年のトレンドでは「裏配線のついで」みたいな

窮屈なスペースに追いやられてしまったので、スマートに冷やすのが猶更

難しくなった。

ヘリウムモデル使ったことないんだろうけど同じ環境で空気5400より5~10度くらい低いからな

そもそも大容量モデルが何でヘリウム充填なんか始めたのか調べてみ

データ溜め込み勢が路頭に迷うんだよね。SATASSDもM2SSDも現状代替えになり難い。

ヘリウム封入って本当なのでしょうか?

売り文句にもなるのに公表していないのが胡散臭いんだよね

心は買いたいって言ってるんだけどさ

ドライブの形状はヘリウム封入タイプそのものですね。24TB HAMRによる高密度化、何TBプラッタでしょう?プラッター枚数が増えれば必然的にヘリウム封入が必要になるんで、入っている可能性は高いですが、この場合は上位機種の売れ行きに影響が無いように敢えて書かないというマーケティング的な理由があるかもしれません。

記憶媒体が、凄まじい値上がり

待っててもあまり下がらんくないか?

この状況

正直AI特需がキツイからまだ5万未満の今が買いだと思うな

俺はもう買った。WDも海門もどっちも等しく信用してないから併用するわ

AIを絞め殺してやりたいわ笑

まあガチにやるのはセンスのあるプロ組織でいいと思うが、みんながみんなそっちに乗らなくてもいいと思うがな

そうでないと、電気も地球も保たんと思うよ

メーカー保証が2年で条件が

年間通電時間 2400時間

作業負荷率制限 120TB/年

24時間稼動なら100日、どちらかといえばバックアップ向けかな

結局買った直後に最安値が51000円ぐらいになっててマジで買っといてよかったって感じ

牛と昔の東芝はよく壊れた、しかも、1~3年運用で。

海門は未だに壊れないんだよな。

しかも、10年以上前のやつが、未だにうちではバックアップの現役達の1台にいる。

当たりを引いただけなのかもだけど、HDDはマジでリアルガチャよな。

HDDにもはやスピードなんか求めません

ただただ長持ちしてくれればいいです

この400度強の半導体レーザの寿命を知りたいです

製造はSONYとか?

うーーーん

最近東芝のMN08AD800が保証期間終了直後に壊れました

電源が入らなくなるという積セラが基板の熱伸縮で砕けてショートモードでお亡くなりになった場合の典型的な症状で

おそらくプラッタを含め機構部分は壊れてないんじゃないか?ってことで廃棄してません.

代替HDDを探してるんですが恐ろしい値上げのオンパレードで行き着いたのが茂のこのモデルでした

円安&PC部品品薄の今 TB単価があまりにやすいのはありがたいんですが

選別落ち理由が寿命がらみだったらヤですよね

はじめまして、興味深く読ませていただきました。

ちなみにこのHDDを運用されているNASはどのような機体ですか?

ブラックフライデーに合わせてUGREEN NASyncとこのHDDを検討中なのですが、UGREENという新興なのと、動作確認にこのHDDは入っていないので認識するかが心配です。

SeaChest Utilitiesでコマンドプロンプト使うのはcd C:\Program Files\Seagate\SeaChestがWindows PowerShell(Windowsターミナル)だとエラーが出るからなんだろうけど、

cd “C:\Program Files\Seagate\SeaChest”とダブルクォーテーションで囲えばエラーが出ないので普通に使える。

これは、パス名にスペースがあるとそこで文字列を区切って前後で別々の引数として解釈されてしまうから。ダブルクォーテーションで囲えば一続きの文字列として解釈される。

逆に言えばコマンドプロンプトだとダブルクォーテーションで囲まなくても何故か通る。

ST16000DM001を購入しましたが同等の読み書き性能かつClass 1 consumer laser productの表記があるため、仕様を統一してるBarracudaの16~24TBモデルは全てHAMR方式が採用されているかもしれません

HAMR方式の寿命は気になるもののブラックフライデーで28000円はお得でした