X870 LiveMixerの上位互換モデル「X870 Taichi Creator」をレビューします。

合計23個のUSBポートに加え、10G LANと5G LANポートを搭載する類まれなAM5マザーボードです。電圧の安定性が高いUltra USB Powerポートも4個搭載します。

実際にどう機能するか、USB負荷テスターも使って詳しく検証。

(公開:2025/10/9 | 更新:2025/10/9)

ASRock X870 Taichi Creator:仕様とスペック

| スペック | ASRock X870 Taichi Creator |

|---|---|

| ソケット | Socket AM5 Ryzen 9000 / 8000 / 7000に対応 |

| チップセット | AMD X870 |

| フォームファクタ | ATX(305 x 244 mm) |

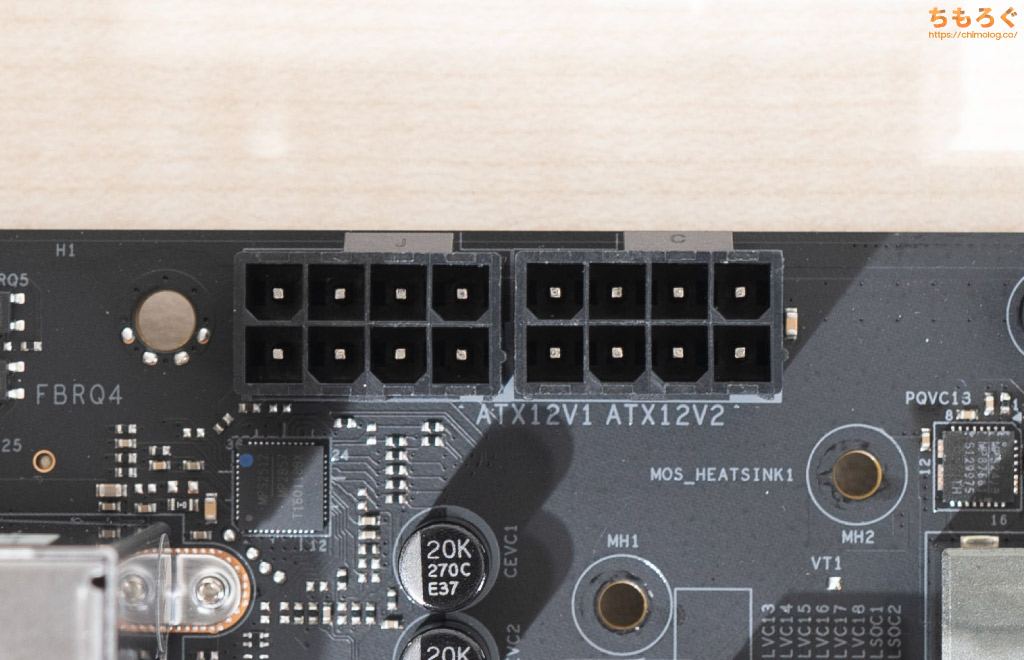

| CPU用コネクタ | 8 + 8 pin |

| VRMフェーズ | 21フェーズ(SPS) |

| 拡張性 | |

| メモリスロット |

|

| PCIeスロット |

|

| M.2スロット |

|

| SATAポート |

|

| USBポート (背面ポート) |

|

| USBヘッダー (フロントパネル) |

|

| ブロック図 | |

| 機能性 | |

| LANチップ |

|

| 無線LAN | Realtek 8922AE 最大2.8 Gbps / 2×2 / BT 5.4 |

| サウンドチップ | Realtek ALC 4082 7.1チャンネルHDオーディオ |

| 映像出力 |

|

| 音声出力 | 3.5 mmプラグ:2個 S/PDIF:あり |

| レガシー端子 | なし |

| その他 |

|

| 価格と保証 | |

| 保証 | 2年(ピン折れ保証6ヶ月) |

| 製品ページ | 公式サイト(asrock.com) |

| 参考価格 (2025年10月時点) |  |

ASRock X870 Taichi Creatorをレビュー

パッケージと付属品

ザラザラとした粒子状のグランジ加工が施された、高級感あるパッケージで到着。

シャンパンゴールド色のアクセントでおしゃれな雰囲気もあるデザインです。

下からめくり上げて開封する見開き式の梱包です。フタを開けてすぐに付属品やマザーボード本体が出てきます。

- 説明書

- ASRockシール

- SATAケーブル(4本)

- ARGBライティングケーブル

- WiFiアンテナ

- サーミスタセンサー(1本)

必要十分なケーブル類と、ノベルティグッズが付属します。

サーミスタセンサーはマザーボード上の「T_SENSOR」ヘッダーにて使えます。温度を取りたい場所に貼り付けて、独自のファンコントロール設定などに活用できます。

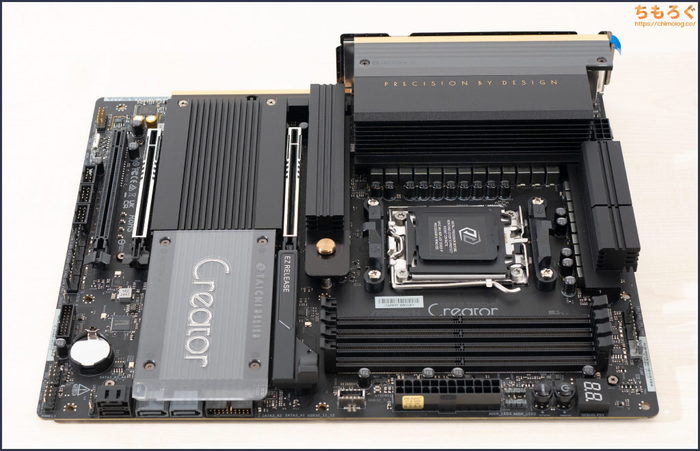

マザーボードギャラリー(じっくり観察)

「Creator」シリーズらしく、LEDライティングを一切使っていない、まったく光らない無骨なデザインです。

I/Oパネルのヒートシンクや、M.2スロットのボタン部分にシャンパンゴールド色を入れて「Taichi」ブランドの面影を主張します。

「Creator」のロゴが入ったチップセット周辺のヒートシンクは、頑丈なアクリル素材で覆われています。

マザーボードの拡張性とリアパネル

横幅305 mm、高さ244 mmのATXフォームファクタです。

信号強度を安定させ、メモリのオーバークロック耐性を高める効果があるらしい「8層基板」を採用しています。

| メモリスロット |

|---|

|

|

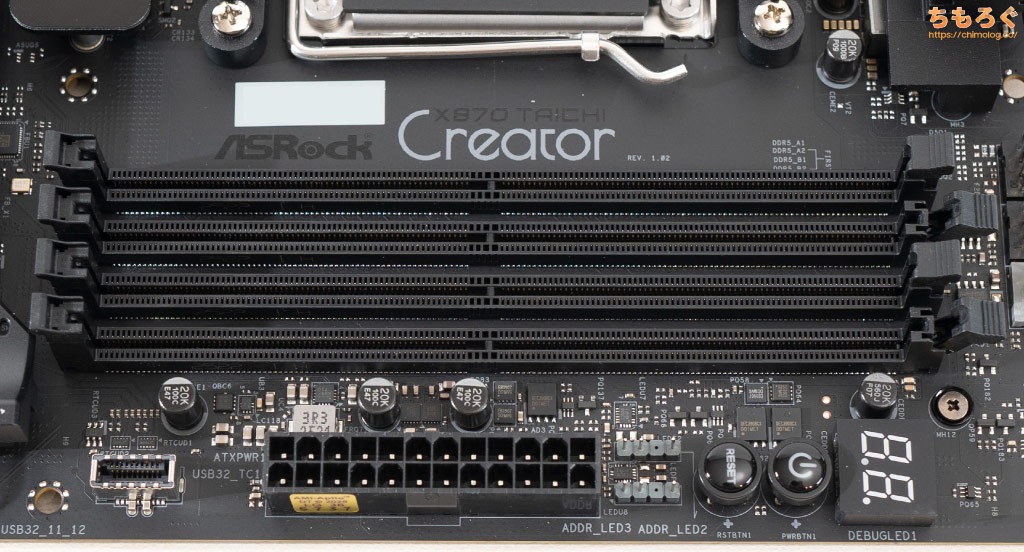

メモリスロットは4本(最大256 GBまでサポート)、メモリが勝手に外れにくい片ラッチ仕様です。

メモリオーバークロックは割とスタンダードなDDR5-8000+対応をアピール。

| M.2スロット |

|---|

|

|

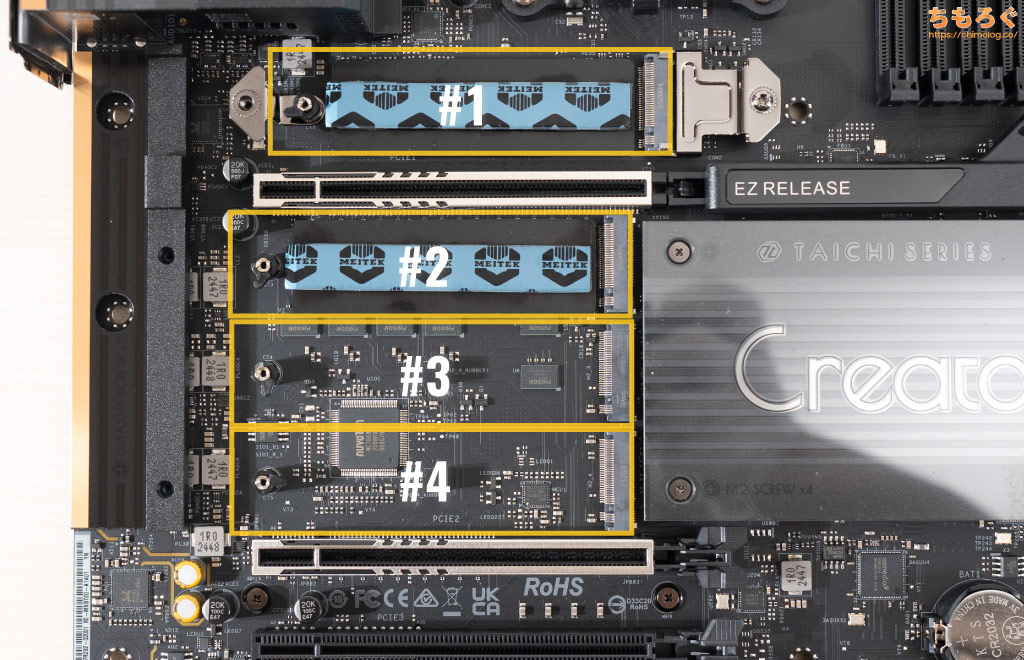

M.2スロットは4スロットです。

4本あるM.2スロットの内、2本がCPU直結スロット(M2_1 / M2_2)です。しかも、両スロットともにPCIe 5.0 x4(CPU直結)対応。

残る2本がX870チップセット経由です。一番下のM2_4スロットのみ、使用すると3段目のPCIeスロットと帯域を50%分け合います(PCIe 3.0 x2にダウングレード)。

リアパネルのUSB 40 Gbpsポートも排他仕様があり、2本目のCPU直結スロット(M2_2)と帯域を50%ずつ分け合います(PCIe 5.0 x2にダウングレード)。

| M.2スロットのツールレス仕様 |

|---|

|

|

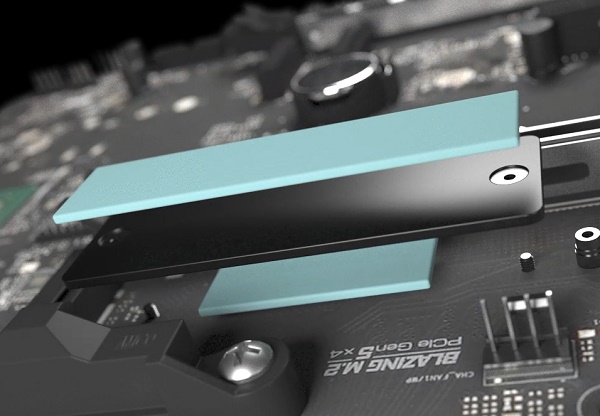

すべてのM.2スロットの固定ネジが「ツールレス仕様」です。クリップを指で回してM.2 SSDを固定します。

全4本あるすべてのM.2スロットに、ASRock独自の鍛造アルミニウム製ヒートシンクが付属します。ヒートシンクへの熱伝導率を高めるサーマルパッドも貼り付け済みです。

M2_1用ヒートシンクが重さ73.7 gで、M2_2~M2_4用は重さ93.5 gです。

M.2ヒートシンクは最近トレンドな「ツールレス」設計に対応。

丸いクリップを指で引っ張りながら、ヒートシンクを持ち上げるだけでかんたんに取り外しができます。

筆者のようなPCパーツを頻繁に取り替えるベンチオタクにとって嬉しい機能ですが、一度組み立てたらPCをいじらない一般人にとっては少々過剰なギミックかもしれません。

| SATAポート |

|---|

|

|

SATAポートは全部で4個です。ASMedia製ASM1164コントローラを経由します。

| PCIeスロット |

|---|

|

|

PCIeスロットは3本です。

1段スロットがCPUに直結されたPCIe 5.0 x16帯域で、PCIe Gen5規格の次世代グラフィックボードやNVMe SSDに対応できます。

2段目スロットもCPUに直結しており、1段目と同時に使うとPCIe 5.0 x8ずつ分割されます。PCIe Gen5リドライバを使った力技でx8 / x8分割を実現します。

3段目スロットのみ、X870チップセットを経由します。M.2_4スロットと帯域を50%共有していて、使用すると双方の帯域がPCIe 3.0 x2にダウングレードします。

PCIeスロット(1段目)に、「ツールレス」機構(EZ Release)を搭載。レバーを引っ張るだけで、PCIeスロットのロックを解除できます。

| USBヘッダーとTBヘッダー※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|  |

|

|

|  |

|

|

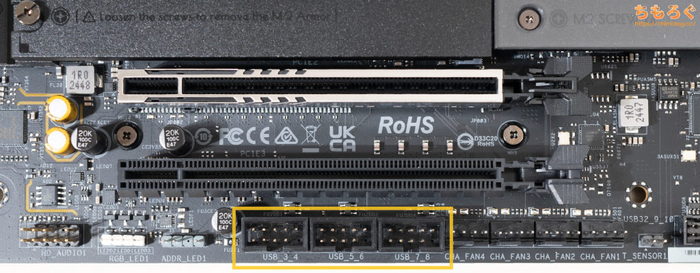

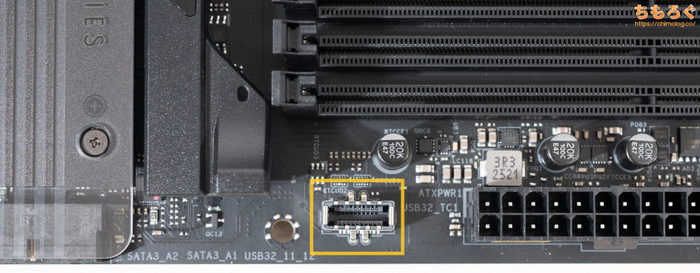

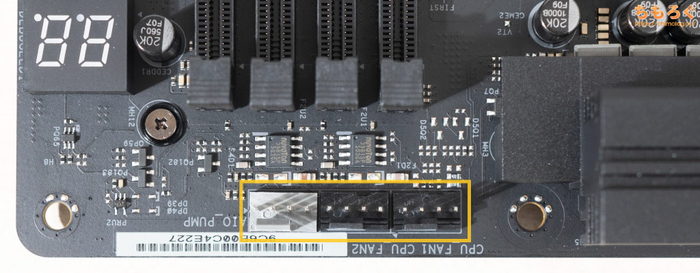

フロントパネル用のUSBヘッダーがあちこちに配置されています。

USB 2.0が6ポート分、USB 5 Gbps(Type-A)が4ポート分、USB 20 Gbps(Type-C)が1ポートで全11ポートです。

基本的に「X870チップセット(Promontory 21)」から供給されますが、一部のUSB 2.0ポートはGenesys Logic製「GL852」ハブコントローラを経由しています。

USB 5 Gbpsポートも一部だけ「ASM1074」ハブコントローラ、フロント用USB 20 GbpsポートはPericom製「PI3EQX10004」リドライバICを使っています。

最大23個ものUSBポートを可能にするため、X870チップセットで足りない分を追加のコントローラで補っている設計です。

Thunderbolt AIC Header(TB4ヘッダー)はありませんが、リアパネルにUSB 40 Gbpsが2個もあるから問題ないでしょう。

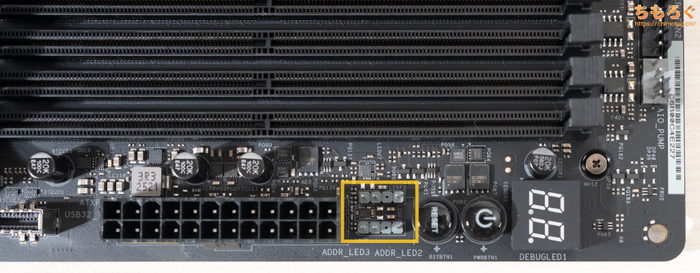

マザーボードのメモリスロット周辺とCPU電源コネクタの周辺に内部ヘッダーが実装されています。

RGB LEDヘッダ(最大36 W)、アドレサブルLEDヘッダ(最大15 W)、4ピンファンコネクタなど、基本的なヘッダーは揃ってます。

付属品のサーミスタセンサーを取り付けられる「T_SENSOR」ヘッダーも配置されており、センサーを貼り付けたエリアの温度に基づいてファンコントロールなどが可能です。

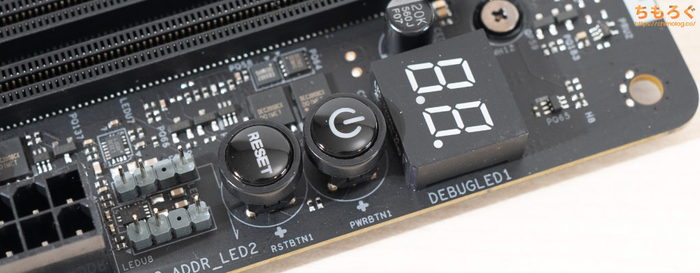

マザーボードに「電源ボタン」「リセットボタン」が実装されていて、パソコンに組み込む前の動作検証がはかどります。特にOCメモリのチューニングで便利です。

| Dr.Debugコード | ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

| 関連性(AMD Ryzen) | CPU | DDR5メモリ | グラボ | 外部デバイス |

| 00, 19, 30, 40, 55 | 疑わしい | – | ||

| B0, 99, 15, 53 | 疑わしい | – | ||

| F9 | – | 疑わしい | – | |

| D6 | – | 疑わしい | – | |

| A0, A2, B2 | – | 疑わしい | ||

ボタンのすぐそばに、エラーコードを2桁で表示する「Dr.Debug」インジケーターも実装済み。2桁のコードを読んで、エラーが発生したPCパーツをざっくり特定できます。

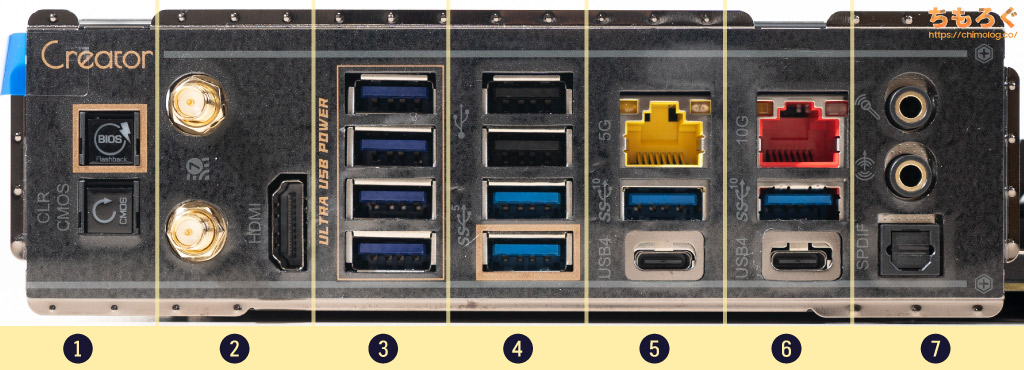

USBポートは全部で12個あります。

内2つがUSB 40 Gbps、8つがUSB 5~10 Gbps、残り2個がUSB 2.0です。

USBポートの性能もポート数も大量に確保してあり、クリエイター向けをアピールするに相応しい内容です。

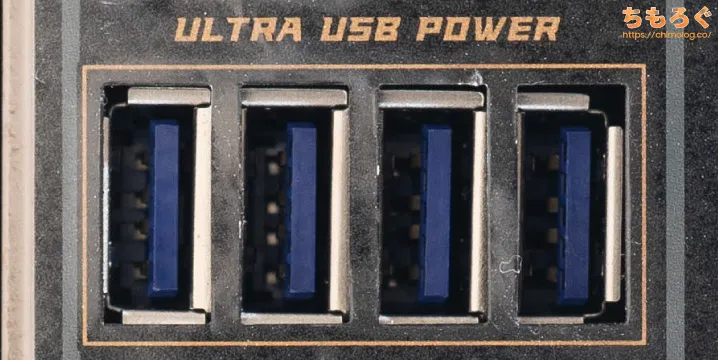

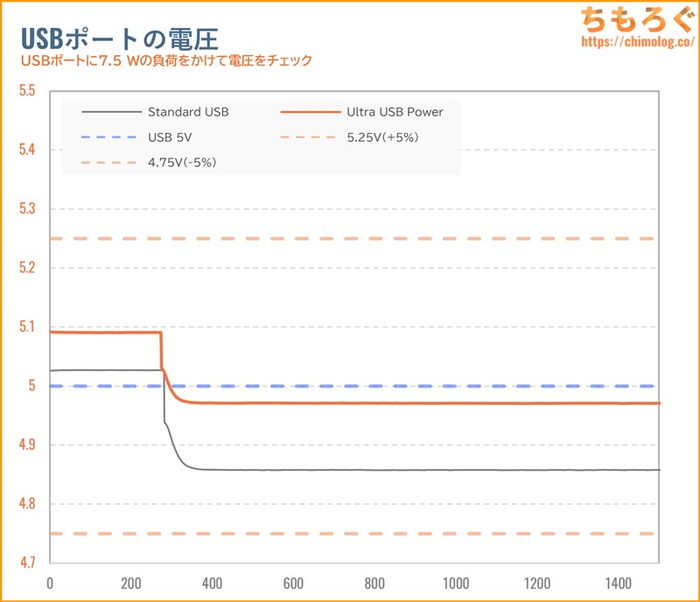

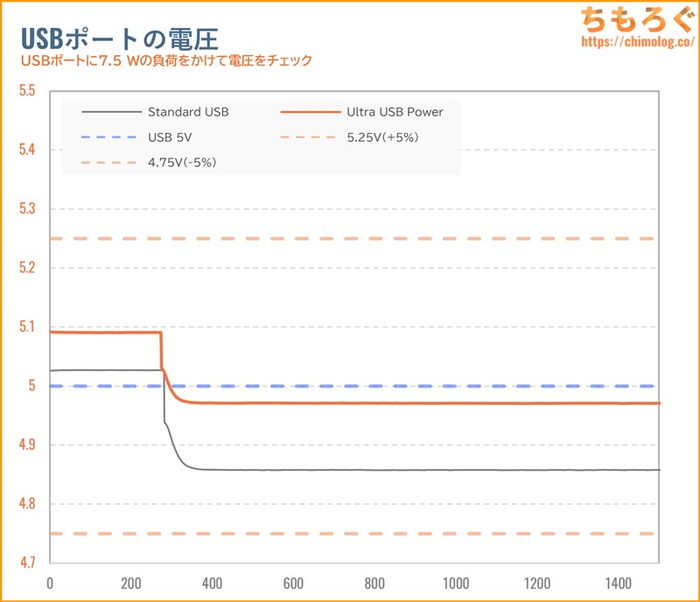

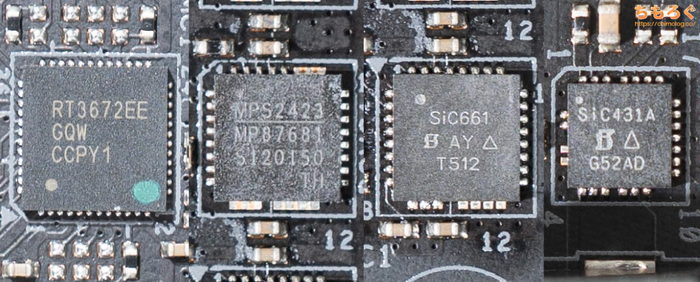

青紫色の「Ultra USB Power」は、電源ユニットの+12Vレールから電力を引っ張り、マザーボード側のVRMフェーズを経由して+5V電圧に降圧するシステムです。

Ultra USB Power標準USB

電源ユニット側のブレ幅をVRMで吸収しているので、そのまま電源から5Vを引っ張るよりも安定した電源供給が可能です。

USBテスターで測定すると、Ultra USB Powerポートは電圧降下が少なく、最大7.5 Wの負荷でも許容範囲(-5%)を維持します。

そのほか、Ultra USB Powerにはジッター(Jitter)を抑制するICチップも贅沢に投入されています。

標準USBポートも許容範囲(-5%)に収まっていますが、Ultra USB Powerポートより降下幅が大きいです。

ざっくりまとめると、オーディオインターフェースやUSBタイプのキャプチャーボードなど、安定性を重視する機材を使いたい方に重宝するUSBポートです。

| CPUソケット※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

|  |

|

|

CPUに電力を供給するコネクタは「8 + 8」ピンです。最近のASRockマザーボードでは線の太いソリッドピンを使っているため、8ピンだけで1000 W近い給電性能があります。8 + 8ピン合わせて2000 Wに迫ります。

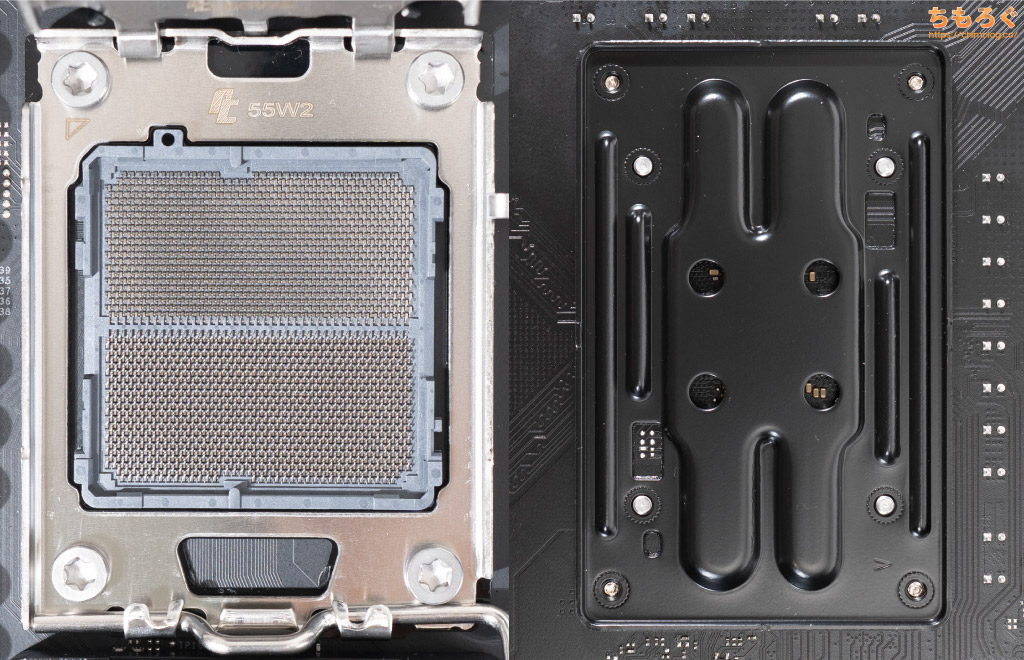

CPUソケットはFoxconn製でした。

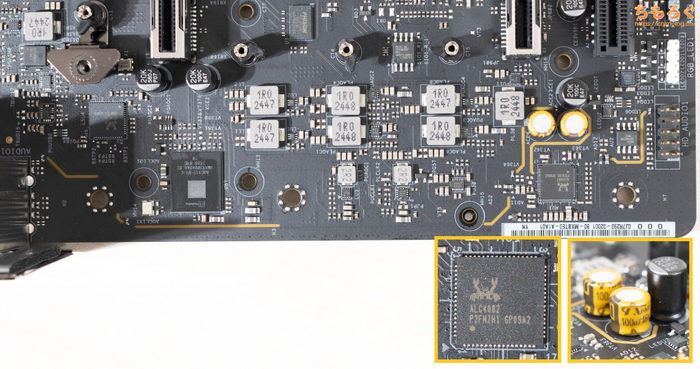

- 「Realtek ALC4082」:Realtek社の標準オーディオコーデック

- APAQ製オーディオゴールドコンデンサ

音質に大きく影響するオーディオコーデックはRealtek ALC4082を搭載。出力を高める専用のオペアンプICは1つも見当たらないです。

オーディオコンデンサはAPAQ製で、容量はやや小さめです。

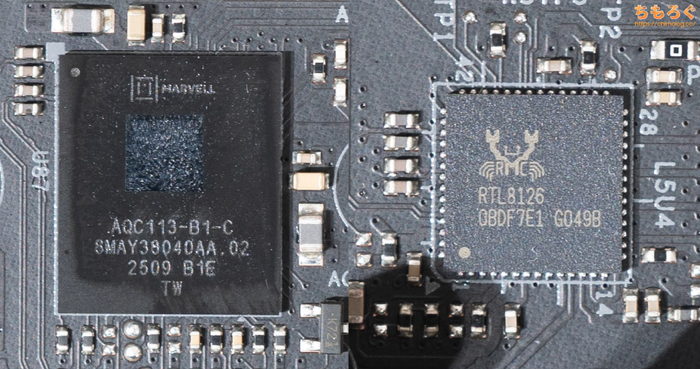

LANチップは10 Gbps用に「Aquantia AQC113」を、5 Gbps用に「Realtek RTL8126」を採用します。

AQC113側に放熱用のヒートシンクが付いていますが、RTL8126はそのまま剥き出しです。前者が14 nmプロセスの古い設計に対して、後者は新しいプロセスを使っています。

プロセス微細化が進むと消費電力を抑えられ、熱が減ります。できればAQC113ではなく、RTL8127(10 GbE)採用だったら最高でした。

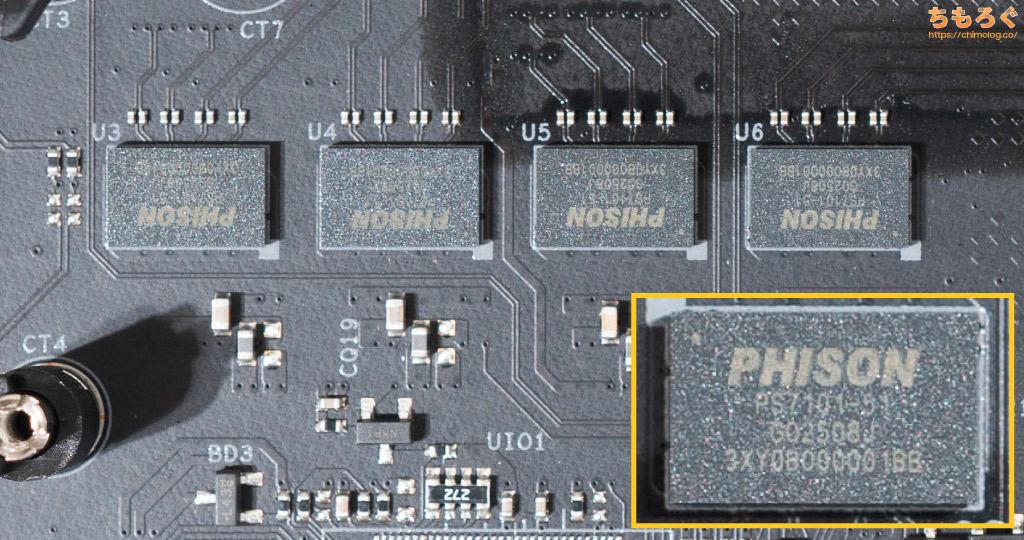

PCIe Gen5リドライバICは「Phison PS7101」を採用。PCIe 5.0 x16帯域をx8 / x8ずつ分割します。

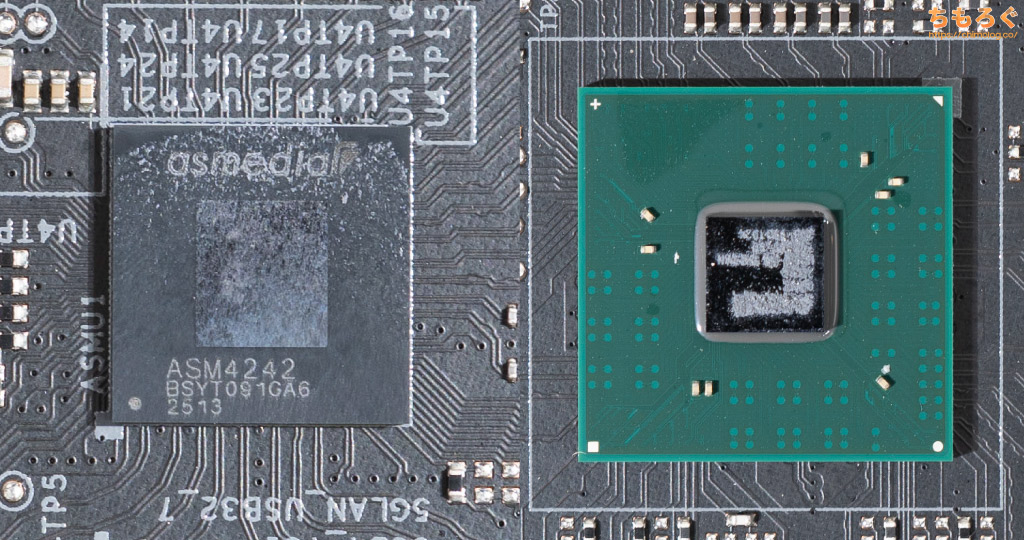

2つ合わせて「X870」チップセット

「AMD X870」チップセットは、下位モデル「B850」チップセットと同じく、TSMC 6 nmプロセス製「Promontory 21」を1個だけ実装します。

つまり、B650チップセットとまったく同じですが、リアパネルからUSB 40 Gbpsが2本も増えています。

足りない分は一体どこから・・・、その正体がASMedia製「ASM4242」コントローラです。ASM4242 + B850(B650)でAMD X870を構成します。

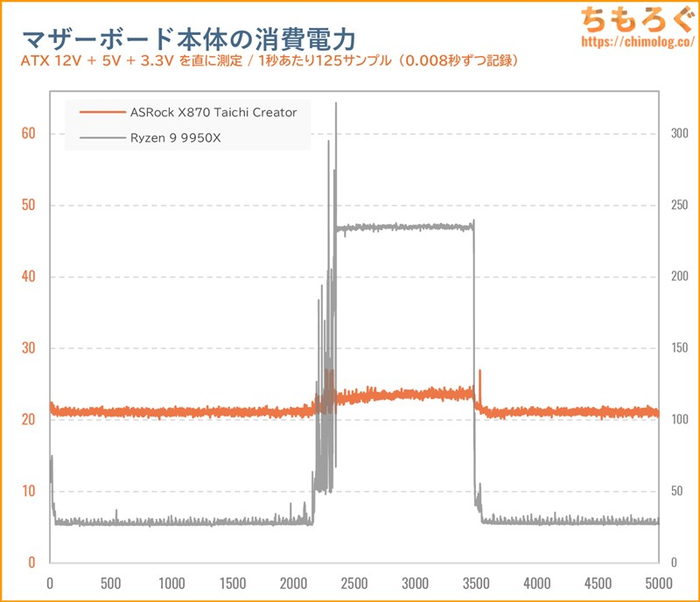

ただし、マザーボード単体の消費電力は全体的に増えています。B850単体なら省エネですが、ASRock X870 Taichi Creatorの場合

- Aquantia AQC113

- ASMedia ASM4242

- 大規模なVRMフェーズ

などなど、追加されたチップが多いせいで、アイドル時の消費電力は平均20 W前後(実測値)に達します。

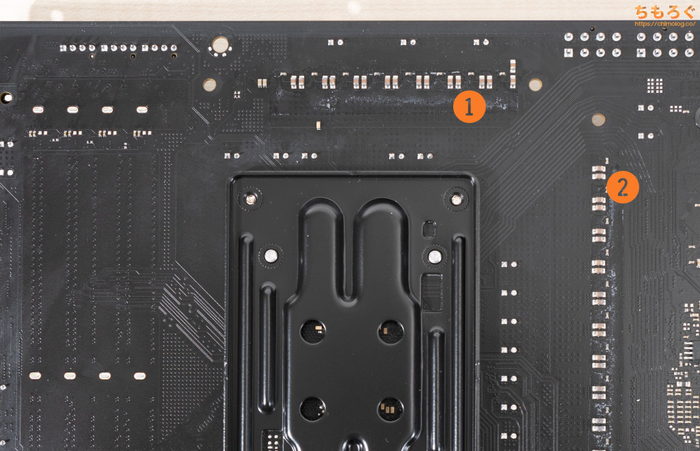

VRMフェーズの部品と回路設計

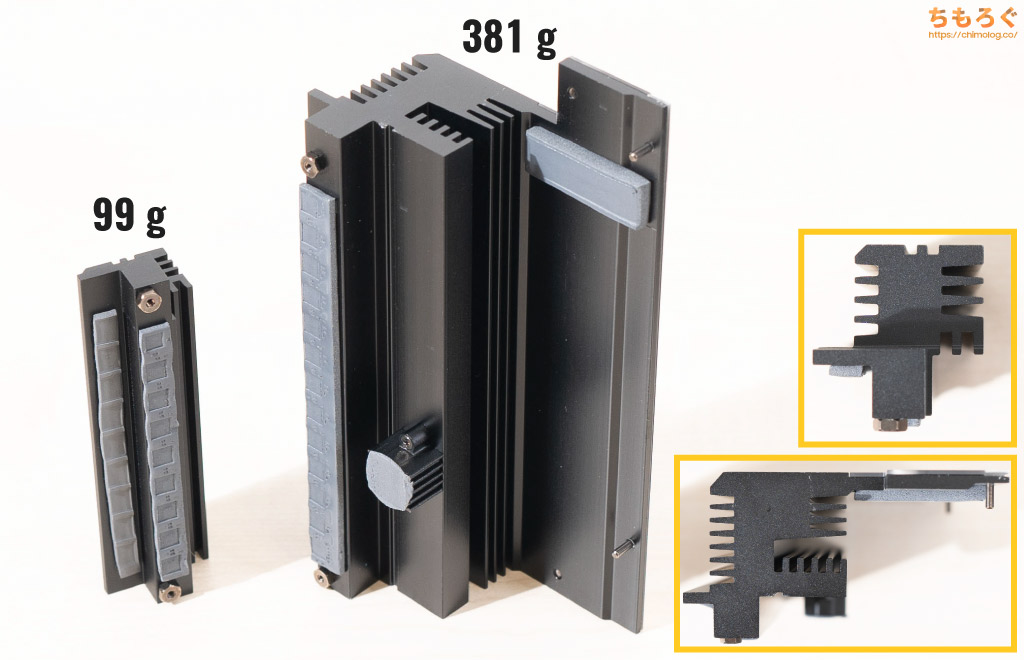

重量480 g(99 + 381 g)もの巨大な鍛造アルミニウム製のVRMヒートシンクを搭載。折りたたみ構造や細かいフィンカットを多用して、できる限り放熱面積を広く確保した大きなヒートシンクです。

VRM(MOSFET)から迅速に熱を吸い上げるために、サーマルパッドも貼付け済み。ただし、コストカットのため熱伝導を高めるヒートパイプは搭載されていません。

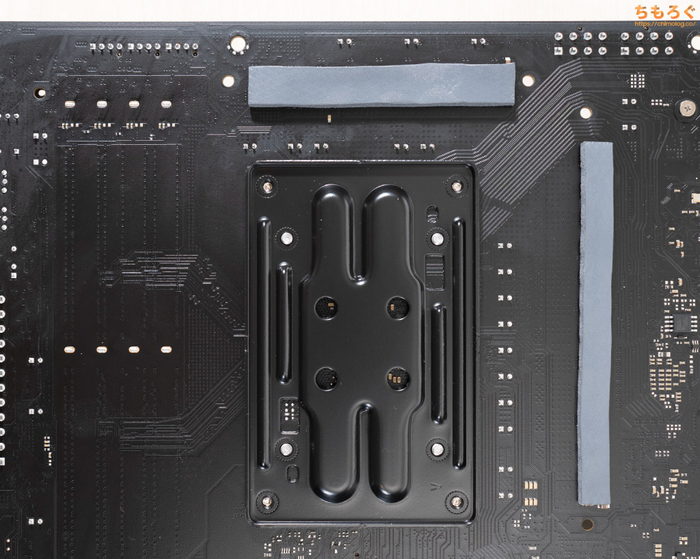

重量324 gもある金属製バックプレートも搭載し、マザーボードの強度を高めつつ、VRM(MOSFET)やM.2スロットの放熱性を補助します。

| VRMフェーズの構成 (オモテ面)※クリックで画像拡大します |

|---|

|

ASRock X870 Taichi CreatorのVRMフェーズは全部で21本です。

| VRMフェーズの構成 (裏面)※クリックで画像拡大します |

|---|

|

裏面に、バックプレートと接触する分厚いサーマルパッドが貼り付け済み。フェーズ数を2倍化するダブラー(VRM doubler)は見当たらないです。

VRMフェーズを制御するPWMコントローラと、各フェーズを担当するMOSFETを表にまとめました。

MPS製「MP2857」で最大12 + 4フェーズに対応します。高効率なSPS(最大80 A)をCPU向けに18個、SoC向けに2個使っています。

1フェーズにつきMOSFETを2個セットで束ねて、VRMの発熱を抑える設計です。

CPUに対して合計1440 A(80 x 18)もの出力が確保されており、デフォルト設定で最大230 Wが想定されるRyzen 9 9950X(16コア)ですら余裕の出力です。

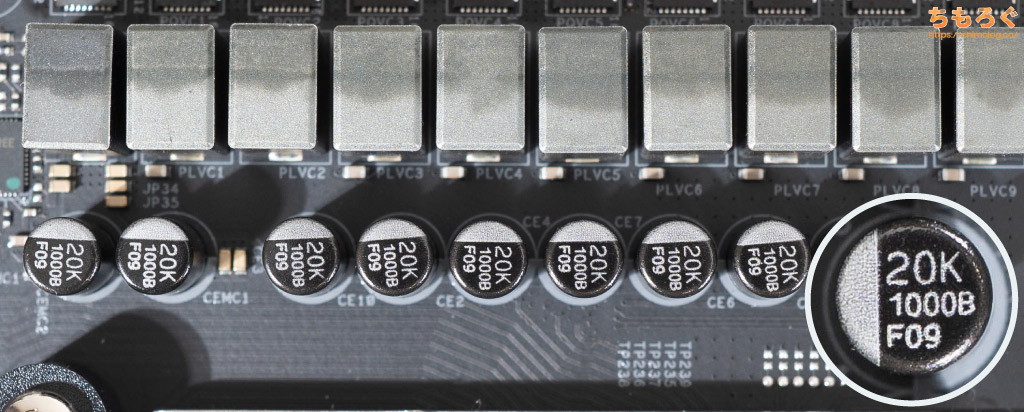

個体コンデンサはASRock特注品「20Kブラックコンデンサ」を採用。

定格105℃で20000時間、かつ20℃10倍則のコンデンサです。静電容量が従来モデルより約2倍の1000 μFに増加しています。

コンデンサの数を減らしても、従来モデルと同じかそれ以上の容量を確保できるため、部品点数を抑えて故障率を下げる狙いです。

ASRock X870 Taichi Creatorの性能を検証

ベンチマーク環境について

| テスト環境 | |

|---|---|

| AMD Ryzen 9 9950X16コア32スレッド | |

| NZXT Kraken 280 (2023)280 mm簡易水冷ユニット | |

| ASRock X870 Taichi Creator 検証時のBIOSは「3.50」 | |

| DDR5-8000 24 GB x2使用メモリ「G.Skill Trident Z5 RGB」 | |

| RTX 5070 Ti 16GB使用モデル「PNY Triple OC」 | |

| NVMe SSD 1 TB | |

| 1000 W(80 PLUS Gold)使用モデル「Corsair RM1000x」 | |

| Windows 11 Pro検証時のバージョンは「24H2」 | |

| ドライバ | NVIDIA 581.15 WHQL |

| ディスプレイ | 3840 x 2160@160 Hz使用モデル「TCL 27R83U」 |

以上のテストスペックにて、ASRock X870 Taichi Creatorの性能を検証します。CPUは「Ryzen 9 9950X(16コア)」を使います。

電力設定はマザーボードのデフォルト設定を使用します。PPT:200 Wで、CPU本体が約160 W前後で動作します。

メモリの設定も特に記載がなければ、デフォルト設定(JEDEC準拠の定格DDR5-5600 / 1:1同期モード)です。

M.2スロットとUSBポートの性能

ASRock X870 Taichi CreatorのM.2スロットとUSBポートの実効速度をテストします。

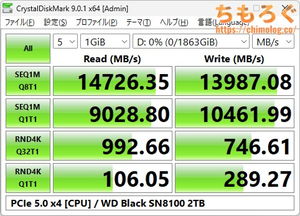

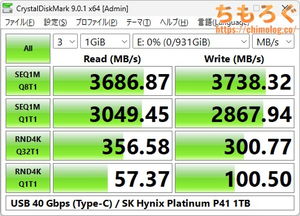

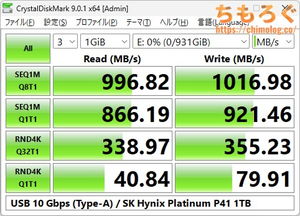

| I/Oインターフェイスの実効速度※画像はクリックで拡大します | |

|---|---|

| M.2スロット(Gen5)検証SSDは「WD Black SN8100」 |

| USB 10 Gbps(Type-C)検証SSDは「SK Platinum P41」 |

| USB 10 Gbps(Type-C)検証SSDは「SK Platinum P41」 |

CPUに直結しているM.2_1スロット(最大PCIe 5.0 x4)を「WD Black SN8100」でテストした結果、最大で14700 MB/s前後の性能を出せています。問題なくGen5対応M.2スロットです。

リアパネル(背面ポート)にあるUSB 40 Gbps(Type-C)ポートは、「SK Hynix Platinum P41(NVMe)」で約3700 MB/s前後まで伸び、おおむね規格通りの性能です。

USB 10 Gbps(Type-A)ポートも問題なく約1000 MB/sまで出せています。

USBポートの給電能力(USB PD)

ASRock X870 Taichi CreatorのUSBポートの給電能力(USB PD)をテストします。

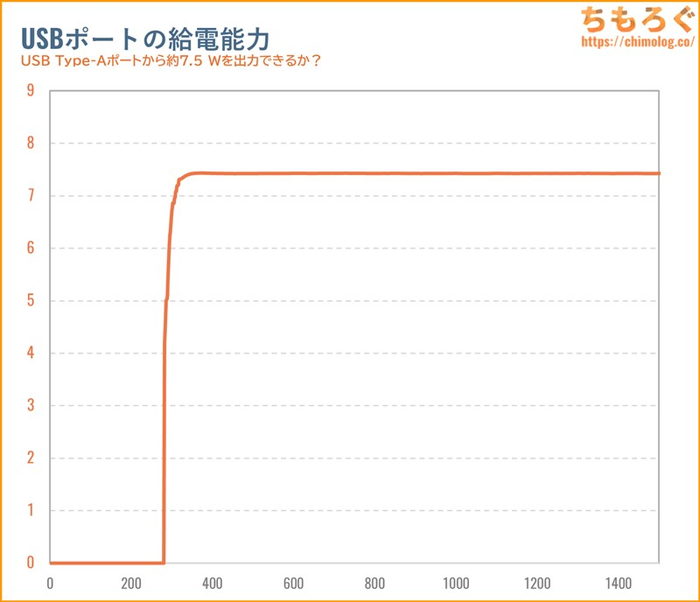

USB Type-Aポートが実測値で平均7.26~7.31 Wほど、Ultra USB Powerポートなら平均7.41 Wでド安定の給電性能です。

| USB PD | |

|---|---|

| フロントパネル (20 Gbps) | リアパネル(40 Gbps) |

|

|

USB Type-Cポートはリアパネルの40 Gbpsポートが最大15 WのUSB PDに対応します。実測値でかんたんに15 W台を出せます。

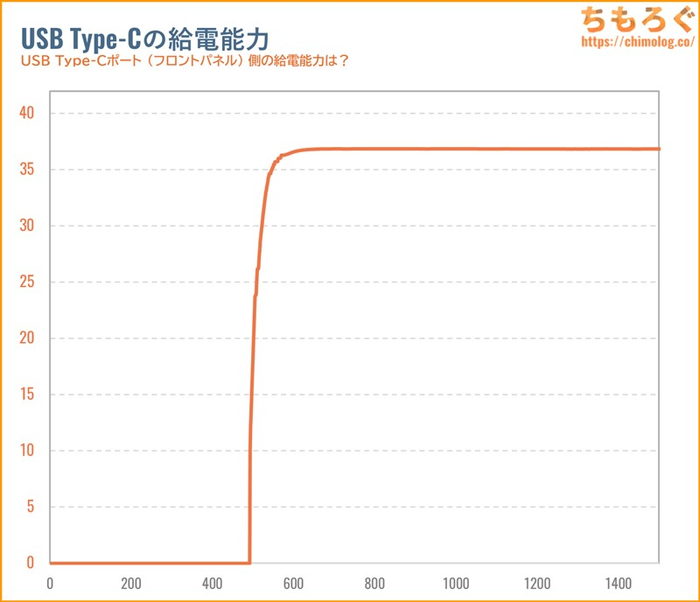

フロントパネル用の20 Gbpsポートはさらに強力で、最大36 WのUSB PDに対応(+12Vレールを利用)。実測値で平均36.6 Wに達します。

スマホの急速充電、ノートパソコンの省電力モードくらいなら十分な性能です。

有線LANとWi-Fiの性能

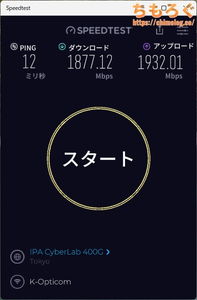

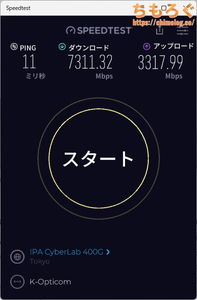

安定して下りで8000 Mbps、上りで3000 Mbps程度を出せる光回線「eo光10G(レビュー)」を使って、オンボードLANの通信速度をベンチマークしました。

5G LANポートは理論値に近い4700 Mbps前後を、10G LANポートなら約7000 Mbps前後まで確認できます。

| テスト結果 | Wi-Fi |

|---|---|

| テスト結果※クリックで拡大 |  |

| 搭載チップ | Realtek 8922AEWi-Fi 7 |

| PING(遅延) | 12.22 ミリ秒 |

| ダウンロード速度 | 1877 Mbps |

| アップロード速度 | 1932 Mbps |

| 理論値リンクアップ速度 | 2882 Mbps6 GHz(160 MHz) |

ASRock X870 Taichi CreatorのWi-Fi 7モジュールは「Realtek 8922AE」でした。

最大160 MHz(6 GHz)対応、リンクアップ速度が2.8 Gbpsにとどまります。実測値は約1900 Mbps前後も出ていて、一般的なLANポートの約2倍近いです。

2万円台から買える日本メーカー製Wi-Fi-ルーター「WRC-BE94XS-B」を使っています。10G WANポート搭載で10G光回線をフルに利用でき、無線は6 GHz帯で最大5765 Mbpsのスループット(転送速度)に対応します。

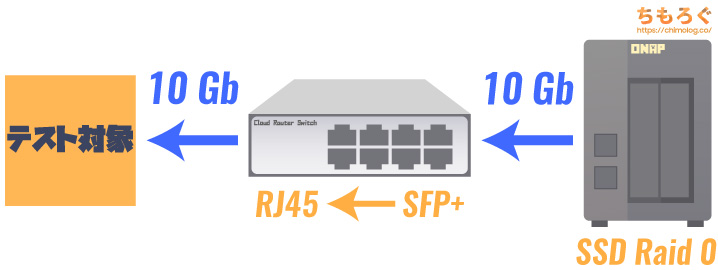

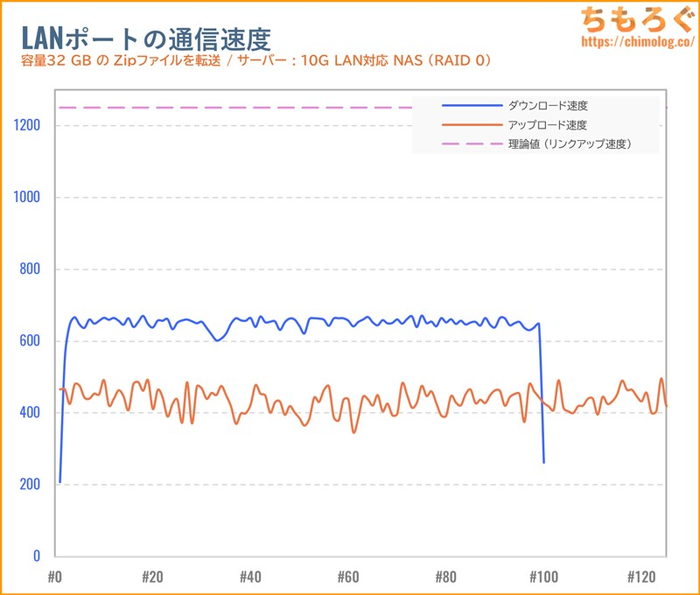

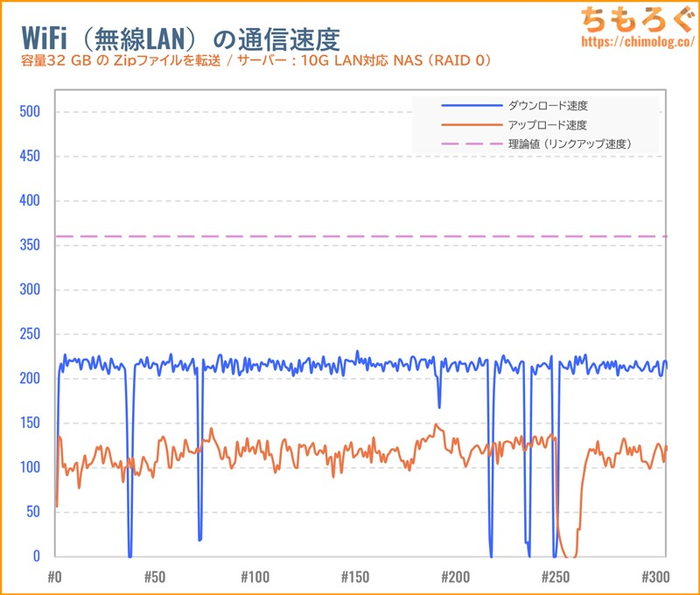

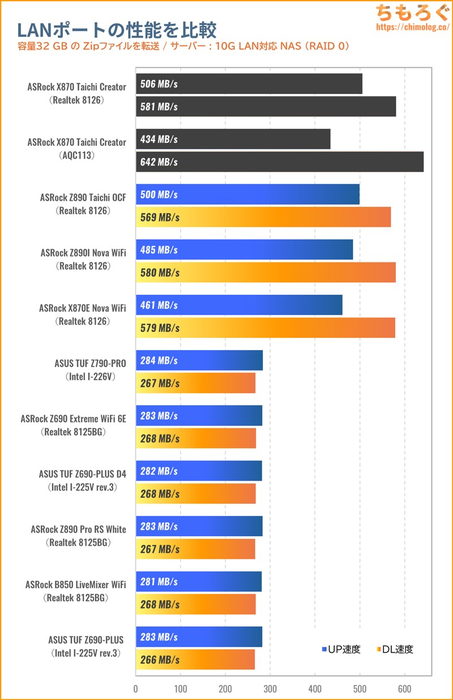

次はLAN内の通信速度を実測ベンチマークします。

最大700 MB/s(5600 Mbps)ほどの速度を出せる「SSD NAS」とテスト対象のオンボードLANを、Mikrotik製の10G対応スイッチングハブでつないで通信速度を検証します。

「AQC113(10G LAN)」の性能は、ダウンロード(下り)が平均642 MB/s、アップロード(上り)が平均434 MB/sです。

「Realtek 8922AE(Wi-Fi 7)」では、ダウンロード(下り)が平均206 MB/s、アップロード(上り)が平均115 MB/sです。

※クリックで画像拡大します

有線LANポートの通信速度を他のマザーボードと比較しました。

ASRock X870 Taichi CreatorはNAS側の理論値(700 MB/s)に近い性能を出せています。ただし、アップロードだけはAQC113よりRTL8126が速い傾向です。

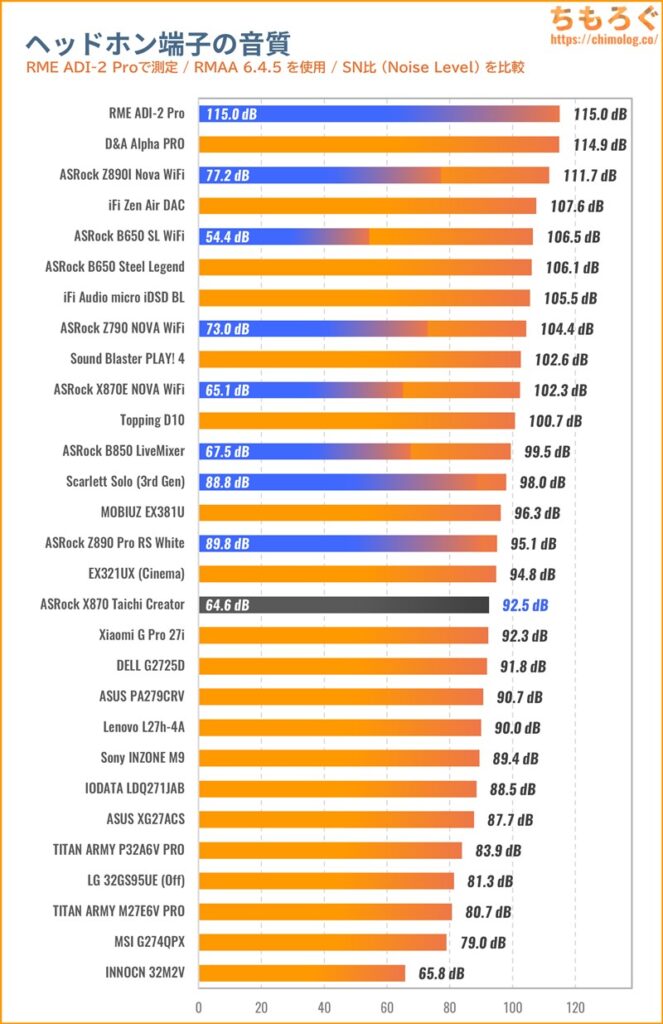

オンボードオーディオの音質

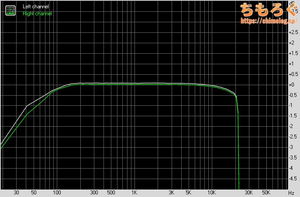

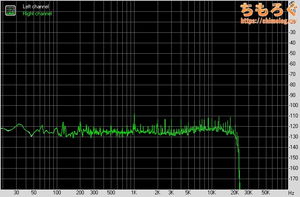

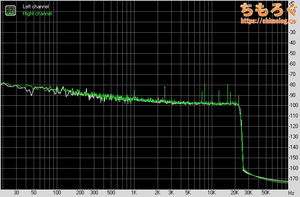

音質特性を評価するソフトウェア「RMAA(version 6.4.5)」と業務用のオーディオインターフェース「RME ADI-2 Pro」を用いて、オンボードオーディオの音質特性をテストします。

- 使用ソフト:RMAA(version 6.4.5)

- 測定機材:RME ADI-2 Pro(AK4493版)

- サンプリングモード:24-bit / 192 kHz

| テスト対象 | 出力 | 入力 |

|---|---|---|

| DAC(出力性能)デジタル → アナログ変換 | テスト対象のヘッドホン端子(3.5 mm) | RME ADI-2 Proアナログ入力(XLR in) |

| ADC(入力性能)アナログ → デジタル変換 | RME ADI-2 Proヘッドホン端子(TRS out) | テスト対象のマイク端子(3.5 mm) |

RME ADI-2 Proの出力が最大 -115 ~ -113 dB程度まで、入力側で最大 -117 dBまで測定可能です。マザーボードの内蔵オーディオでRME ADI-2 Proを超えるのは極めて困難と考えているので、(理論上)これ1台でほぼすべてのマザーボードを測定できます。

なお、RMAAを使って得られたデータと実際の主観的な音質が相関するかと言われると・・・やや懐疑的です。高音質を評価するための手段ではなく、最低限の音質を確保できているかチェックするベースライン(最低基準)と捉えたほうがしっくり来ます。

ASRock X870 Taichi Creatorのオンボードオーディオ「Realtek ALC4082」の音質特性は問題なしです。

ほぼ完全にフラットな周波数特性と、非常に低く抑えられたTHDとIMDノイズを実現しています。SN比とダイナミックレンジは92~94 dB前後、平均的なゲーミングモニターに並びます。

マイク入力はやや特性が悪めですが、他のALC 4082やALC 1220モデルと同じです。ALC 897(Z890 Pro RS)の方がマイク入力は良好な数値を出せています。

非常に鳴らしにくい定評があるSennheiser HD650で聴いてみた。

オペアンプが省略された内蔵オーディオですが、ふつうに十分な音量を取り出せます。大きな音量でもビビリ音やノイズが聞こえません。

低音域もそこそこ鳴っているし、解像度もそれなりに高くクリアな音質。音質にこだわりがない一般人なら、そのまま使っていける音質です。

CPU性能に問題ないかベンチマーク

| CPUベンチマーク | スコア |

|---|---|

| Cinebench R23 マルチスレッド | 40764 cb |

| Cinebench R23 シングルスレッド | 2217 cb |

| Cinebench R15 マルチスレッド | 6143 cb |

| Cinebench R15 シングルスレッド | 350 cb |

| Handbrake 動画エンコード(H.264 1080p) | 200.6 fps |

| Handbrake 動画エンコード(MKV 1080p) | 46.5 fps |

| y-cruncher 0.8.5 円周率の計算(25億桁) | 46.90 s |

マザーボードの初期設定のまま、デフォルト設定で「Ryzen 9 9950X(PPT:200 W)」の動作状況をチェック。

シングルスレッド性能とマルチスレッド性能、どちらも問題なく定格どおりの性能を引き出せています。

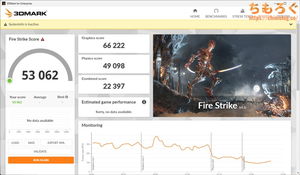

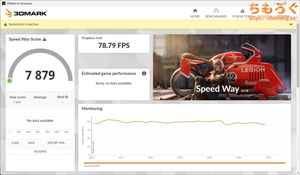

グラフィックボードの性能も問題なし

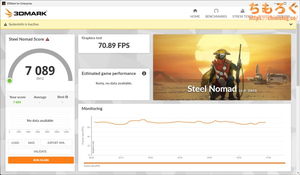

| GPUベンチマーク | スコア※クリックで拡大 |

|---|---|

| Fire Strike GPU Score |  |

| Speed Way GPU Score |  |

| Steel Nomad GPU Score |  |

| FF14 : 黄金のレガシー Overall Score |  |

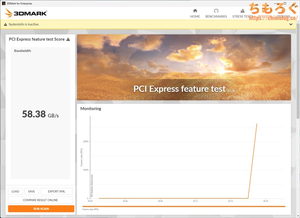

| PCIe Bandwidth 実効帯域幅(GB/s) |  |

マザーボードの初期設定のまま、デフォルト設定で「RTX 5070 Ti」の動作状況をチェック。

3DMark Fire StrikeからSteel Nomadまで、すべてのGPU負荷ベンチマークで問題なく平均的なスコアです。

PCIe x16スロットの実効帯域幅は58.38 GB/sを叩き出し、理論値(最大64 GB/s)に約90%まで迫ります。

オーバークロックメモリの動作検証

DDR5-8000(CL40)対応のオーバークロックメモリを使って、マザーボードのメモリ互換性を検証します。

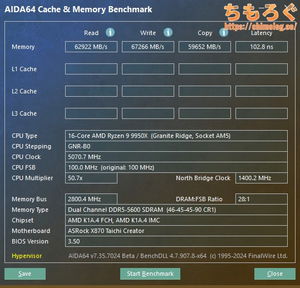

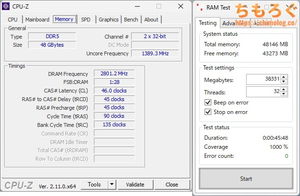

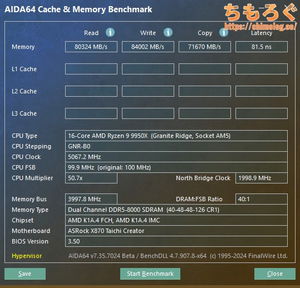

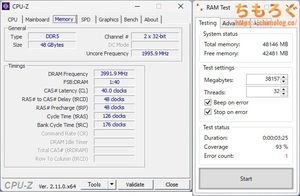

| AIDA64 Memory Benchmark DDR-5600(JEDEC準拠) | |

|---|---|

| 画像 ※クリックで拡大 | テスト結果 |

|

|

| Karhu RAM Test 1.1 DDR-5600(JEDEC準拠) | |

|

|

JEDEC準拠のDDR5-5600(定格クロック)は、メモリクロック(MCLK)とアンコアクロック(UCLK)の1:2同期モードで安定性テストをパスします。

Karhu RAM Testでカバー率1000%の安定性です。メモリの実効スループットは約63~67 GB/sを記録します。

| AIDA64 Memory Benchmark DDR-8000(自動OC) | |

|---|---|

| 画像 ※クリックで拡大 | テスト結果 |

|

|

| Karhu RAM Test 1.1 DDR-8000(自動OC) | |

|

|

ASRock X870 Taichi Creatorが製品ページでアピールする「メモリクロック:8000+(OC)」を、DDR5-8000(XMP設定)でテストします。

約2~3分のメモリトレーニングを経て、意外とすんなり起動しました。メモリの実効スループットは約80~84 GB/sを記録します。

DDR5-5600(定格クロック)と比較して、スループットが約25%も増え、レイテンシが約20%も短縮されます。

しかし、Karhu RAM Testでエラーが検出されてしまい、安定性に難ありです。

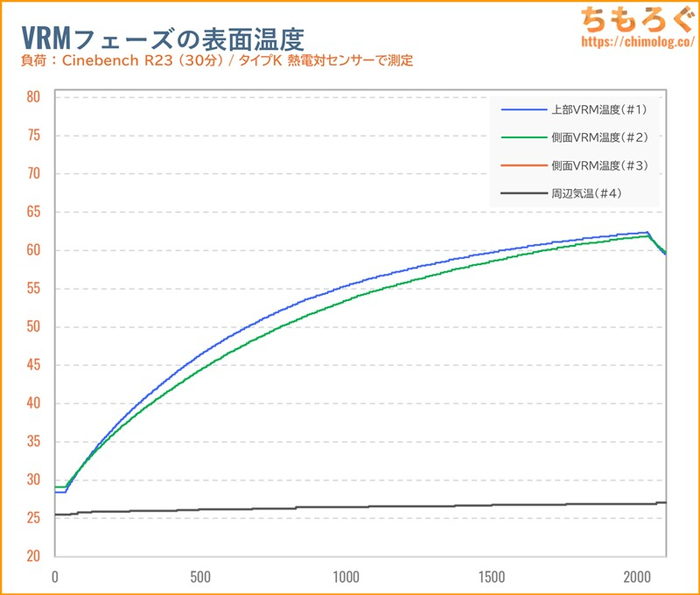

VRMフェーズの温度テスト

- #1:VRMフェーズ回路(上部)

- #2:VRMフェーズ回路(右側)

- #3:-

- #4:気温

4チャンネル温度ロガーと、オメガエンジニアリング製のK熱電対センサー(接着タイプ)を組み合わせて、マザーボードのVRMフェーズ温度を実測します。

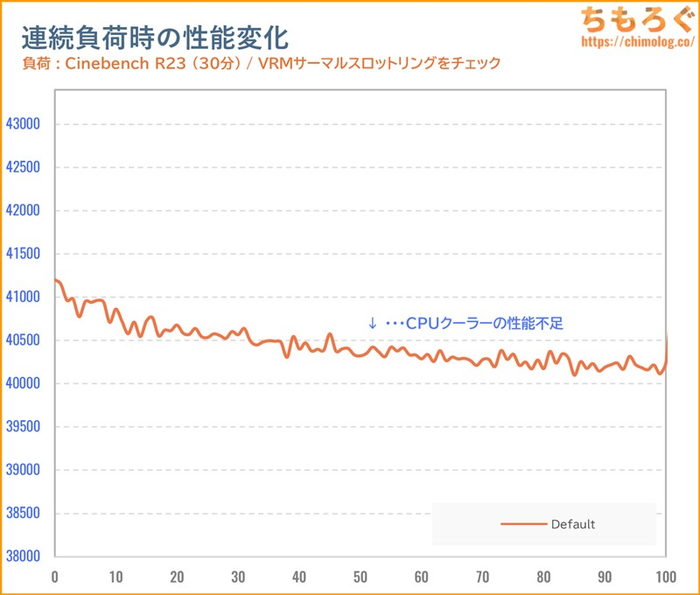

VRM温度テストに使うベンチマークソフトは「Cinebench R23(30分モード)」です。30分にわたって安定してCPU使用率が100%に張り付き、ストレステストに使いやすいので温度テストに採用してます。

Ryzen 9 9950Xをデフォルト設定(PPT:200 W)で動かして、VRMフェーズ回路にがっつり負荷をかけた温度グラフです。

| VRMフェーズ温度 | 平均 | ピーク値 |

|---|---|---|

| 上部VRM温度(#1) | 60.1℃ | 62.3℃ |

| 側面VRM温度(#2) | 59.2℃ | 61.8℃ |

| -(#3) | -℃ | -℃ |

| 周辺気温(#4) | 26.8℃ | 27.1℃ |

テスト時の消費電力が平均230 Wです。合計1440 A(80 x 18)の出力を持つASRock X870 Taichi Creatorにとって、230 W程度の負荷なんて余裕です。

30分経過しても60℃台をちょっと超える程度に抑えられています。

当然ながら、30分間の連続負荷時の性能変化(= VRMサーマルスロットリング)も特に見られなかったです。

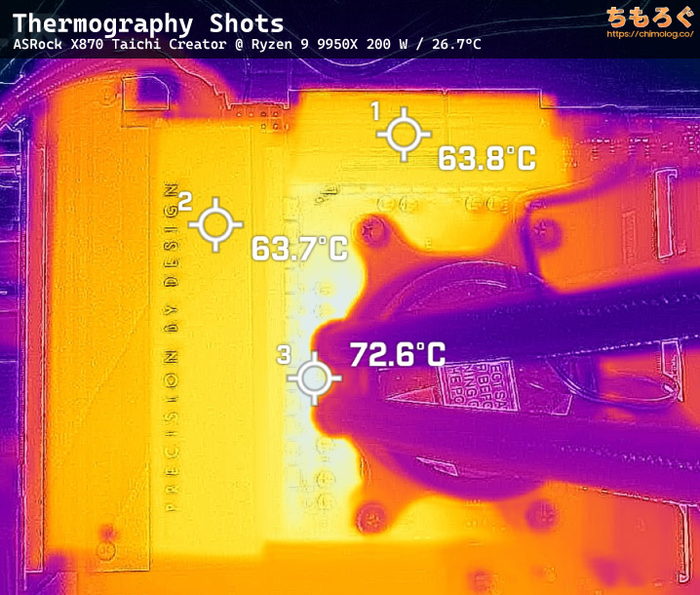

VRM周辺の表面温度をサーモグラフィーカメラでチェック。

個体コンデンサ周辺の温度が72℃前後に抑えられ、「20Kブラックコンデンサ」なら約110~115万時間もの期待寿命と計算できます(※日本ケミコンいわく:推定寿命の上限値は15万時間に注意)。

個体コンデンサが原因でマザーボードが故障する確率はかなり低いでしょう。エアフローが劣悪な環境になりやすい、簡易水冷CPUクーラーを安心して使えます。

M.2ヒートシンクの冷却性能

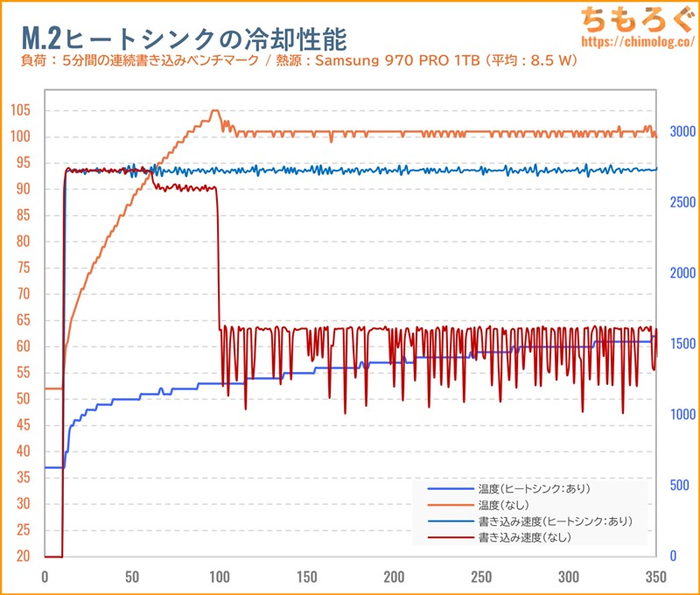

平均8.5 Wくらいで安定して発熱する「Samsung 970 PRO」に対して、5分間の連続書き込みテストを行い、マザーボード付属M.2ヒートシンクの冷却性能を検証します。

- ヒートシンクなし:104℃(ピーク温度)

- ヒートシンクあり:62℃(ピーク温度)

結果、ヒートシンクの有無で最大42℃の温度差を叩き出し、エアフローをまったく与えていない環境でも驚異的な冷却性能です。

サーマルスロットリングも見事に防げます。

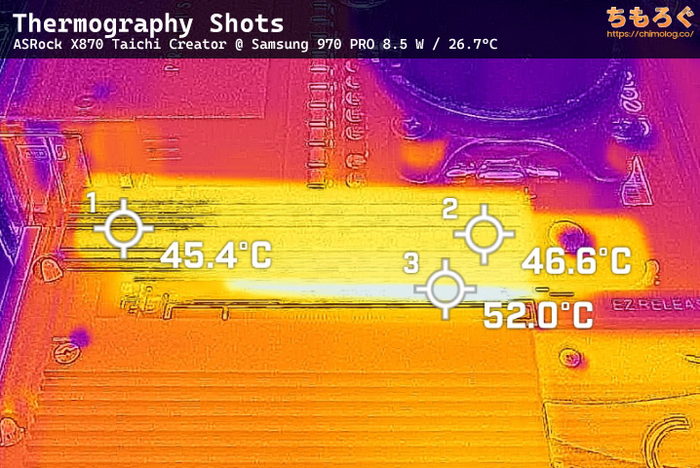

ヒートシンクの表面温度は、サーモグラフィーカメラで46℃前後(Δ20℃)でした。ヒートシンク全体に熱がまんべんなく広がり、効率よく熱を放出しています。

サーモグラフィー画像に写っていませんが、SSD基板の裏側にもサーマルパッドが敷いてあり、マザーボード側に熱を逃がしてPCB基板全体で放熱を促す構造です。

メーカーの資料から分かりやすい画像を引用します。SSDの表と裏から「サンドイッチ構造」で挟んで高い冷却性能を発揮します。

ヒートシンクを付けなくても、裏面から放熱するだけで20℃くらい冷える性能があります。

M2_2~M2_4用ヒートシンクと、PCH用ヒートシンクもよく冷えています。

グラフィックボード未装着で約40℃台、グラフィックボード(RTX 5070 Ti)を付けると約60℃台です。

マザーボードの消費電力

ASRock X870 Taichi Creatorの消費電力を測定しました。

アイドル時(何もしていない)で平均21.1 Wほど、CPUに約230 Wの負荷をかけると約1.4 W増えて平均22.5 Wです。

参考程度に、他のマザーボードと比較したグラフです。

実装面積とチップセットの複雑さに比例して、消費電力が増える傾向です。

ASRock X870 Taichi Creatorは、X870(Prom21 + ASM4242)チップセットに、14 nmプロセス製Aquantia AQC113も付いているから相応に待機電力が増大します。

UEFI(BIOS画面)のスクリーンショット

- メイン(Main)

- OCツール(OC Tweaker)

- アドバンスド(Advanced)

- ツール(Tool)

- H/Wモニター(H/W Monitor)

- セキュリティ(Security)

- 起動(Boot)

- 退出(Exit)

全部で8個のタブにカテゴリ分けされています。

「OC Tweaker」タブに、CPU自動オーバークロック(AMD PBO)制御や、逆に制限をかける「Eco Mode」、OCメモリのXMPプロファイル読み込みなどがまとまっています。

「Advanced」タブは各デバイスの細かい設定です。PCIeスロットの動作規格(Gen5 → Gen4)の切り替えもできます。

「ツール」タブはちょっとした便利ツールです。USBメモリからBIOSをアップデートする「Instant Flash」があります。なお、以前のマザーボードで使えていた「Secure Erase ※1」は削除されています。

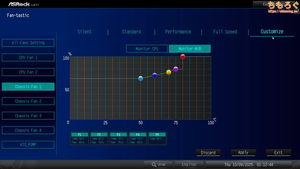

「H/Wモニター」は各デバイスの温度や動作状況を確認したり、CPUクーラーやケースファンのファンコントロール(回転数)を設定できます。

「Fan-tastic」モードでファンカーブを視覚的に設定できますが、H/Wモニターの詳細画面と比べて設定できる項目が少ない ※2です。

「セキュリティ」タブはそのままセキュリティに関する設定です。Secure Bootの有効化や無効化を切り替えられます。

「起動」タブはブートに関する設定です。ブートドライブの指定、起動時のロゴ表示、Fast Boot(高速起動)などの設定ができます。

※1:SSDを出荷状態に初期化する機能。LBA Format Sizeも選べて地味に便利な機能だったのに、なぜか削除されました。少なくとも2025年1月(B850 LiveMixer)なら、実装されている機能でした。

※2:Fan-tasticモードからだと、温度ソースに「T_SENSOR」が出現しません。「PWM Mode」と「DC Mode」も選べません。あと不満点として、ASUSのようなヒステリシス制御(= 回転数の変化スピード)の調整そのものが実装されてないです。

ASRock X870 Taichi Creator:レビューまとめ

「ASRock X870 Taichi Creator」の微妙なとこ

- メモリ設定変更後の起動がやや遅い

- SATAポートは4個のみ

- 内蔵オーディオの入力特性が低い

- Wi-Fi 7が実質Wi-Fi 6(160 MHz)

- PCIeスロットがやや少ない

- M.2スロットとUSBポートの排他仕様

- やや不親切なケースファン設定画面

「ASRock X870 Taichi Creator」の良いところ

- Ryzen 9(230 W)も余裕なVRM

- M.2スロットが全部で4本

- よく冷えるM.2ヒートシンク

- 十分なメモリOC耐性

(DDR5-8000まで確認) - デュアルLAN(10G + 5G LAN)

- Wi-Fi 7(BT 5.4)対応

- 高音質な内蔵オーディオ

- 大量のUSBポート(全23個)

- USB機材が安定する

「Ultra USB Power」ポート - USB 40 Gbps(Type-C)が2個

- USB PD(最大36 W)対応

- カスタム温度センサーに対応

- 便利なツールレスギミック搭載

- BIOSフラッシュバック対応

- 扱いやすいUEFI画面

- ドライバの自動インストールが便利

- 充実の保証内容(2年+ピン折れ6ヶ月)

ASRock X870 Taichi Creatorは「大量のスループット(帯域)を供給できる」Socket AM5マザーボードです。

定価6万円台のAM5マザーボードとして、レビュー時点で最強クラスの帯域幅を供給できます。

合計15 GbpsのLANポート、合計23個のUSBポート(うち2個がUSB 40 Gbps)、CPUに直結した複数のPCIeスロット(x8 / x8分割も対応)とM.2スロットがぎっしり詰まっています。

安定性の高いUSB 5V電圧を供給する「Ultra USB Power」ポートも搭載、しかもASRock史上過去最多となる「4個」です。

動画編集やゲーム配信を生業にしているクリエイターにとって、最適解になりうるマザーボードに仕上がっています。特に「NAS」を持っていれば、10+5G LANが非常に魅力的。

NAS側を10G LANに接続して、インターネット回線は5G LANにつなぐなど、双方が独立した帯域を両立できる柔軟なネットワーク環境を構築しやすいです。

基本ハードウェアも十分以上の性能。

標準動作(最大230 W)のRyzen 9 9950Xを余裕でフル稼働できる、出力1440 Aもの超強力なVRMフェーズを備え、サンドイッチ構造のM.2ヒートシンクの冷却性能も優秀です。

しいて言えば最大160 MHzにとどまるWi-Fi 7モジュールが惜しいくらいですが、Taichi Creatorのコンセプトは明らかに有線接続を前提とします。

10+5G LANを使うコアなユーザーが、そこまで無線LANにこだわるとも思えないので、目立った弱点にならないでしょう。

定価は約6.5万円から、ポイント還元の大きいショップなら実質5.6万円から狙えます。

10G LANポートを備えるAM5マザーボードとして、定価ベースで約1.5万円も底抜けするぶっちぎりの最安値モデルです。

以上「ASRock X870 Taichi Creatorレビュー:10G LAN搭載AM5マザボでコスパ最高」でした。

自作PCのおすすめプラン解説【予算別】

AMD Ryzenで自作PC【組み立てガイド】

マザーボードのレビュー記事まとめ

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

100%伸びないだろうけどasus proart z890見てほしい感ある

今core ultraを選ぶ唯一の理由と言っても過言ではない(実際intelにしては売れてはいるらしい?)

さすがに高級モデルならCPU大丈夫だよね…?

> 高級モデルならCPU大丈夫だよね…?

高級モデルとかそういう問題じゃなくてメーカー全体の問題。むしろ高級モデル(X870系)が一番故障率が高い。

一時、BIOSが原因だとして「BIOS 3.25にしていただいて様子を見ていただきたい」と発言していたけど、3.25どころか3.50になっても焼損が確認されたはずなので、こんなの買うのはギャンブル以外の何者でもないと思うよ。

対応としては最悪ですね

未だに出てるっぽいしメーカーが原因特定できてない時点で高いモデルでも不安しかない

今Asrockはなぁものがいいとかそういう問題じゃない

お前のレビューを待ってたんだよ!(ありがとうございます)

9800X3Dや9850X3D使ったらどうせ壊れるんだろ

10万円近くしそうな機能性だなぁと思ったらまさかの6万円台…これは欲しい

本当に自由にレビューできるの?このメーカー

以前から結構案件もらったので今回もそうでしょう

ブランドイメージはそのままにはならなかったけどな

どう見たって「案件」だろ

X8**世代のAsrockマザーがX3Dクラッシャーなんて、よほどの情弱以外周知のことだよ

同意。

既に何件か指摘が入ってますが、ASRockマザーのX8**系事故について知らない人もいらっしゃるみたいなので、情報提供しときます。

https://www.youtube.com/watch?v=a7W50wjAx_A

とりあえずこれ見て下さい。RyzenCPUの焼損事例とASRockマザーの関係についてまとめられていますので。

要点は、157件の焼損事例のうちX3D系が141件あって、メーカーの内訳ではそのうち約82%がASRockだったという話。チップセット比率だとX870系が45%で最も高いから、むしろ高級品で攻めた設定しているマザーほど壊れるってことになります。本件レビューのX870 Taichiなんて、まさに典型的な地雷ってことになるでしょう。

その大前提を踏まえた上で読むべき記事だと思います。

ASRockの是非は置いておいて、そのチャンネルを情報源として扱うのはやめとけ

ソースありを自称してるが2chまとめ記事レベルだぞ

> そのチャンネルを情報源として扱うのはやめとけ

> ソースありを自称してるが2chまとめ記事レベルだぞ

ご指摘ありがとうございます。チャンネルのやばさは知っていて、よく外しているところやいい加減なところも確認してますので、一応ある程度の裏はとって、大丈夫そうな記事だけ紹介してます。やべー内容多いですよね、ここ。(笑えない)

追記失礼します。

・焼損はX8**系だけでなく、B8**系やX6**系、B6**系でも確認されてます。

・ASRockはBIOS3.25でのバグフィックスを報告しましたが、その後も焼損事例は続いており、メーカーも原因を突き止め切れていないというのが現状です。

・ASRockは焼損したマザーボードの無償修理・交換には応じるとしていますが、CPUの交換は、販売店かAMDの保証を使ってくれという姿勢のようです。

この記事はやかもちが書いてるな

コスパねぇ

目隠しして地雷原を歩くようなPCコストもパフォーマンスも良くないと思うが

何もコストはプライスタグだけじゃない

>部品点数を抑えて故障率を下げる狙いです。

抑えたいのはコストでは?(B450SteelLegend)

「筋肉への負担を軽減しました」

Arockってどんだけ案件に金使ってるんだ

どんだけ案件に金使っても評判が良くならないのはなぜなのか考えるほうが

先なんじゃないのか

あのX担当がいる限り無理でしょ

信者もいるけどね

あの人を企業の顔として重用してる事実がセルフネガキャンとなる事に気付かないあたり、あそこの企業風土が知れる

電圧盛りすぎが原因じゃなかったか?

INTELの13、14世代の故障問題で、過度なスペック競争は事故のもとだと、そろそろメーカーは理解すべきだな。

RTXの焼損問題もな。

>過度なスペック競争は事故のもとだと、そろそろメーカーは理解すべき

理解したのはCPUメーカー。

intelは13/14世代のやらかしで反省して、新型はワッパ重視。

AMDは敵失によりクロック(電圧)を盛る必要が無くなった。

結果、最新世代のCPUは、両社共にVRMへの負荷が軽減されて、

ハイエンドCPUであっても「高性能マザボ」が『不要』という

各マザボメーカーにとって辛い展開になってしまった。

以前、B450steellegendがVRMのキャパ不足で方々で叩かれ、

次代のB550steellegendではVRMの大幅強化を余儀なくされたが、

状況が変わったとて、今更VRMスペック落とすのも難だし、

マザボ各社、にらみ合いで身動き取れない状態だと思うのですよ。

せっかく蟹から10GのRTL8127が出てきたところなのに使わないのか。。。

えっと、昨日、突然起動しなくてマザボがCPU赤ランプだった。

組んで半年も経たないASRockのB850steel legendマザボでRyzen9700が焼かれて逝ったっぽい。こういう案件を信用した俺が馬鹿だった。

ASRockにサポートに電話するけどCPUの保証もなさそうだし消費者庁にも行くべきかなぁ。

母なる板が、もはや母ではないのだ笑

アリエクでRTL8127搭載のNICを購入したばかりだったのでもしやMBに初搭載?と期待して見てしまいました。

Novaもそうだけど価格の割に良いスペックなのは間違いない

間違いないんだけどその代償で定期的にクリティカルな問題起こすのがASRockなんだよなぁ…

クリティカル攻撃がCPUに逝くのはなあ

価格の割にってことは何かを犠牲にしてその価格になってるわけだからなぁ

X870Eにして残り1本のM.2もGEN4×4にしてくれればいいのにって思ってしまいますね。なぜ中途半端にX870。。。

(価格抜きにして)必ずしもX870Eの方が上位互換というわけではないですからね

チップセットが二つになるのでレイテンシや消費電力が増えたりしますから、

自分の場合はこのI/O数で十分なのでX870Eでなくてよかったと判断します

これ買うくらいならASUSのCreatorのほうが良いな

かつてのAsrockは素人お断り尖りまくりの”変態マザー”で一世を風靡していたが

今となっては、ただの粗悪品メーカーに成り下がってしまった感がある

とても残念だ…

かつてターゲットにしていた玄人から忌避されるブランドになりました…と

Twitterで日本国内でのアスロマザーが9000シリーズ壊した報告まとめてる人いたけど、50件超えててビビったわ

こんだけ言われてて今アスロック買うやつは流石に情弱やろw

A、え、エースコック…

最近問題になってる焼損事件がさえなれば見た目いいしUSB多いしLANもIntel 225/226じゃないしで買ってました

ほんとにASRockマザーでX3Dを使うのはやめた方がいい

まじで焼ける

毎回毎回交換対応がダルすぎる