NVIDIA Tier 1ベンダーの米国企業「PNY(Paris, New York)」が販売する、RTX 5070 Tiチップ搭載の定価モデル「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」を買ったので、詳しくレビューします。

おそらく実質10~11万円台で買ったPCゲーマーも多いグラボです。しかし、日本国内でPNYのブランド力や広報力が弱いせいで、うっすらと不安な気持ちを抱えている人も少なくないはず。

今回のレビュー記事で、PNYに対する不安を払拭できれば嬉しいです。

(公開:2025/9/20 | 更新:2025/9/20)

PNY RTX 5070 Tiを開封レビュー

パッケージと付属品

(※クリックすると画像拡大)

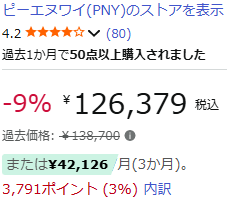

今回レビューするサンプルは、ツクモ通販(Yahooショッピング店)にて実質11.6万円で購入しました。

- 【2025年9月22日まで】

PNY「ボーダーランズ4」バンドルキャンペーン

(https://www.pny.com/en-tw/gaming/learn-more/borderlands-4)

ちょうど「ボーダーランズ4」バンドルキャンペーンも開催していたから、ゲーム本体のフルプライス価格も込みなら実質10.7万円で買えた計算です。

いわゆる定価モデル(MSRP Model)でありながら、グローバル3年保証を提供し、日本国内でも3年保証が有効です。

| グラフィックボードの保証年数(参考例) | |

|---|---|

| GIGABYTE | 4年保証 (※1ヶ月以内に製品登録が必須) |

| PNY | 3年保証 |

| 玄人志向 | 3年保証 (※GALAKUROモデル限定) |

| ASRock | 2年保証 (※ASRockはAmazonのみ3年保証) |

| MSI | |

| Palit | 1年保証 |

| Gainward | |

| ASUS | |

パッケージに3年保証と記載しつつ、日本国内だけ1年保証に削っている某大手ブランドと大違い。ぜひ見習って欲しい対応ですが、某大手ブランドのブランド力が絶大過ぎて2年に伸びる気配すらありません。

日本国内において、ブランド力の強さは強烈です。価格、品質、保証内容をどれだけ強固にしてもブランド力に勝てないのが日本市場の特殊性かもしれません。

パッケージのシール封を切って、底からフタをめくり上げて開封します。

型抜き発泡スチロール梱包に、静電気防止袋に包まれたグラフィックボード本体がすっぽり収まっています。

- 説明書(日本語あり)

- 12V-2×6 → PCIe 8 pin変換ケーブル

必要最低限の付属品です。アクセサリーやノベルティグッズは一切なし。

グラフィックボード本体に薄い保護フィルムが貼られています。

剥がさなくても普通に使えますが、経年で剥がれてくると冷却ファンに巻き込まれたり、バックプレート側は熱で避けてフィルムが癒着するかもしれません。

長く使うつもりなら、保護フィルムは剥がした方が無難です。

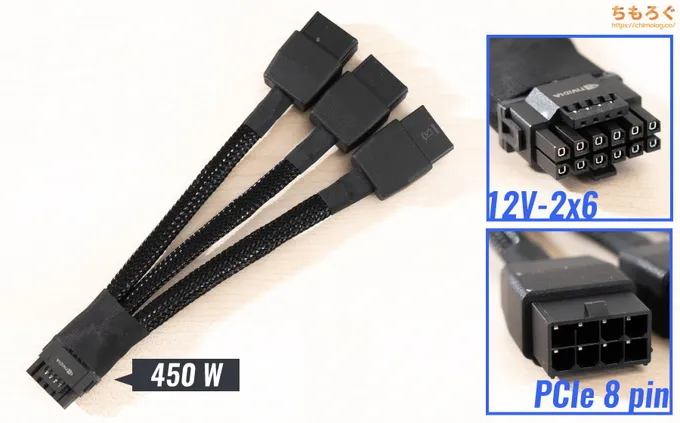

付属品「12V-2×6変換ケーブル」

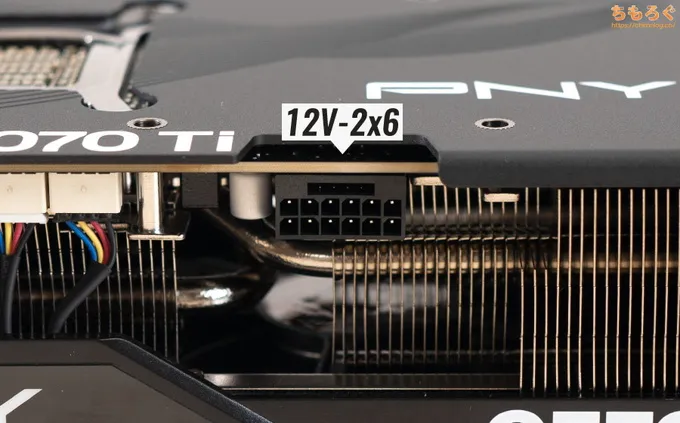

「12V-2×6」コネクタから、ATX 2.x世代の電源ユニットでそのまま使える「PCIe 8 pin」に変換するケーブルが付属します。

PCIe 8 pinコネクタ1つあたり最大150 Wの連続給電に対応し、合計450 Wの供給能力です。

RTX 5070 Tiの定格TGP:300 Wに対して1.5倍もの供給能力で、さらに最大定格値は660 Wになり、2倍以上のマージンが確保されています。

適切に挿し込みさえすれば、溶融に至るリスクが非常に低いです。

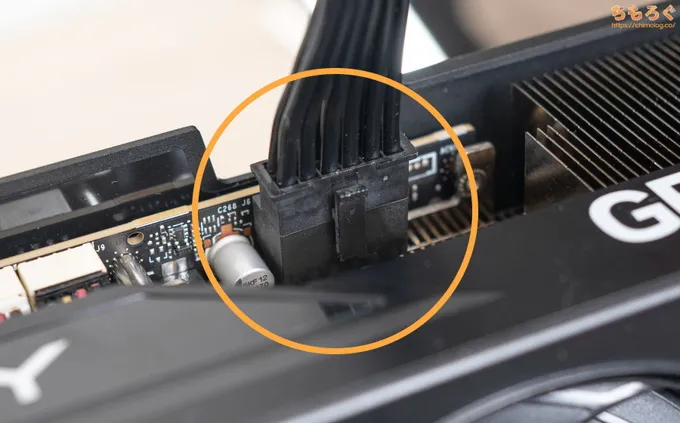

きっちりコネクタを奥まで挿し込みます。

なお、中途半端な挿し方だとそもそも通電できないです。改良された「12V-2×6」コネクタは内部ピンがやや短く形成され、奥まで挿し込まないと、ピンに接触できず通電できません。

グラフィックボードの本体デザイン

(※クリックすると画像拡大)

マットブラック塗装の無骨なデザインです。コンシューマ向けよりも、大手BTOパソコン向けに大量納入してそうな、業務向けモデルに片足突っ込んだ雰囲気に見えます。

ちなみにPNYは、Quadro RTXやRTX PRO Blackwellモデルなど、本当の業務向けAIBモデルも製造しているメーカーです。

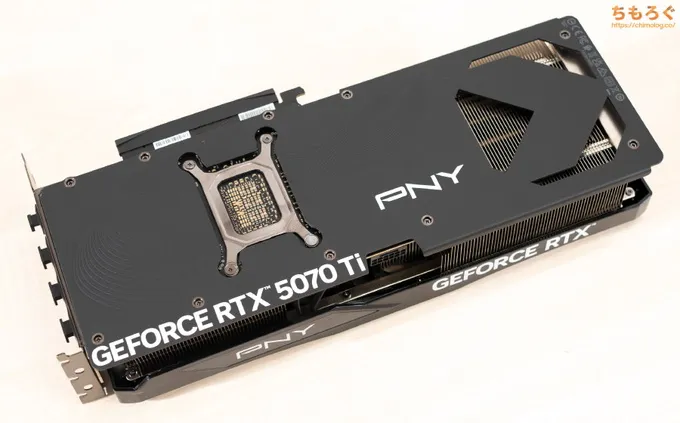

ザラザラと粉体塗装風に加工された、金属製バックプレートです。

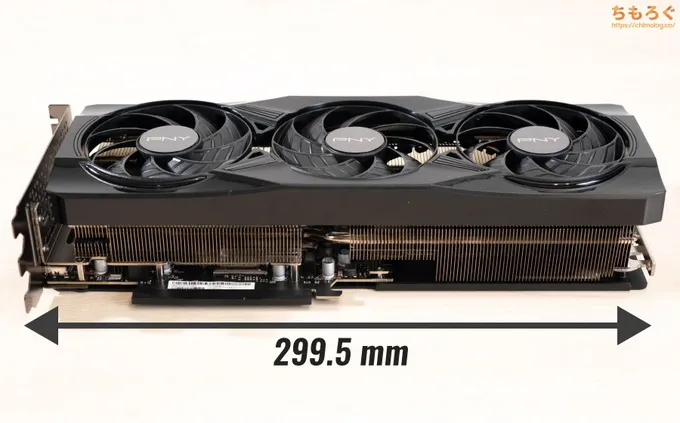

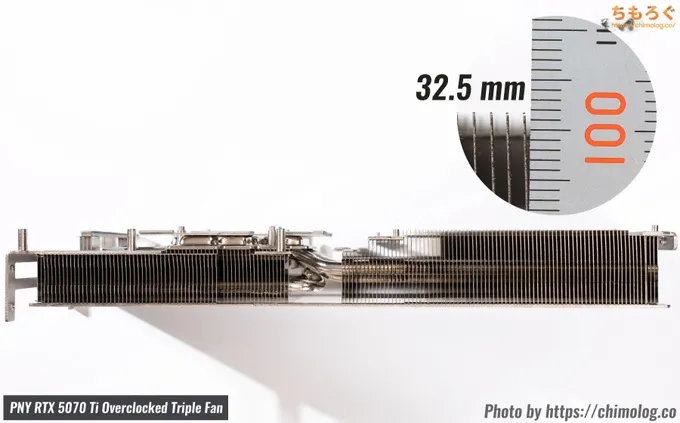

ボード全長は299.5 mm(約30 cm)です。30 cmを超過するトリプルファンモデルが多い中、PNYは比較的コンパクトな寸法で互換性に優れます。

もちろん、小さくした分だけ冷却性能で不利になりますが、実用上事足りる性能かどうかは後ほど検証します。

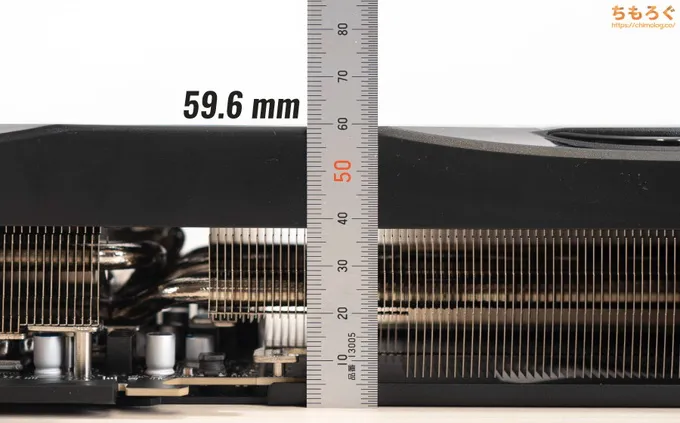

ボードの厚みは59.6 mm(バックプレート込で59.9 mm)です。ほぼ6 cm占有するので、PCIeスロットの空きスペースが「3スロット」必要です。

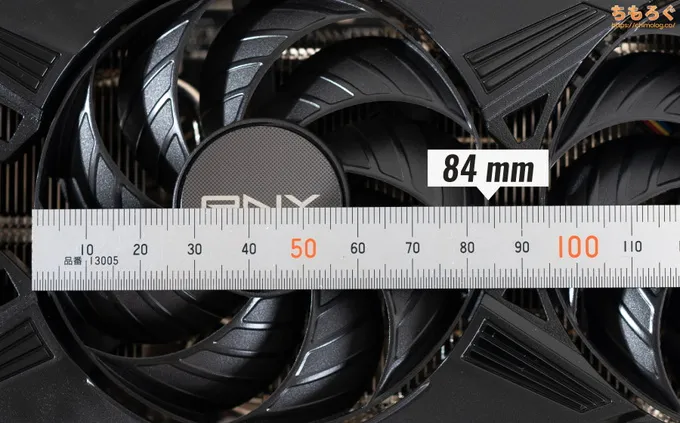

ファンブレード口径が84 mm(メーカー仕様値で88 mm)径の外周リング型ファンを3個搭載します。

外周リング型、ASUSやSapphireの言葉を借りれば「Axial-tech Fan」と呼ばれています。軸ブレを抑えて静圧を稼ぎやすいデザインです。

対応インターフェイスをチェック

最新版の「12V-2×6」コネクタを搭載します。コネクタ側の定格最大値が660 Wに達します。

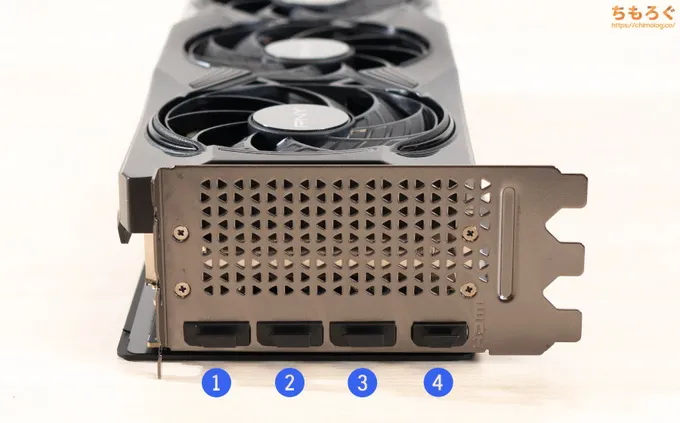

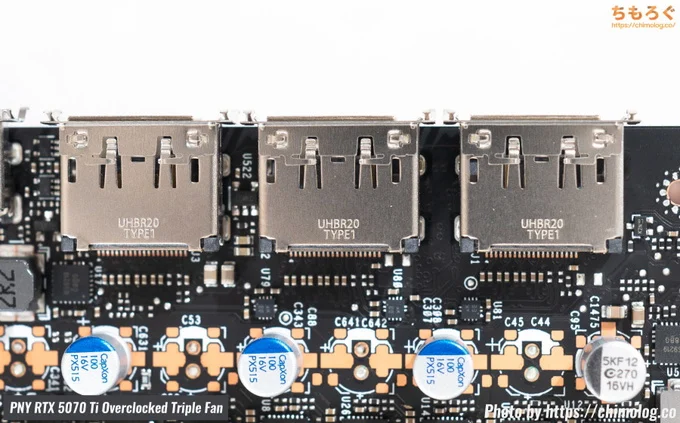

- Display Port 2.1a(UHBR20 = 80 Gbps)

- Display Port 2.1a(UHBR20 = 80 Gbps)

- Display Port 2.1a(UHBR20 = 80 Gbps)

- HDMI 2.1b(FRL12x4 = 48 Gbps)

映像出力端子は全部で4本です。

UHBR20規格に対応する本物のDisplay Port 2.1です。最大80 Gbpsもの圧倒的な転送レートにより、4K(240 Hz)を無圧縮(非DSC)表示できます。

なお、ライバルのRX 9000シリーズはUHBR13.5規格にとどまり、最大54 Gbpsに制限されます。真のDP 2.1が必要ならRTX 50シリーズしか選択肢がないです。

PNY RTX 5070 Tiを分解レビュー

バックプレートとヒートシンク本体

PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fanの分解はとても簡単です。目に見えるネジを片っ端から外すだけで、あっさり分解できます。

「PH0(精密)」規格と「PH1(ちょっと精密)」規格、合計2本のプラスドライバーが必要です。

(※クリックすると画像拡大)

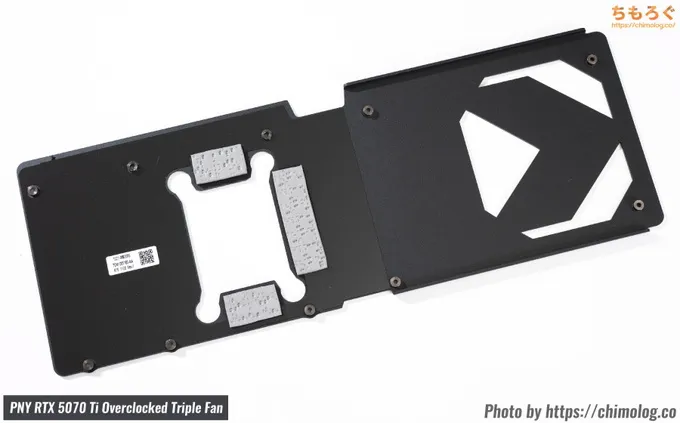

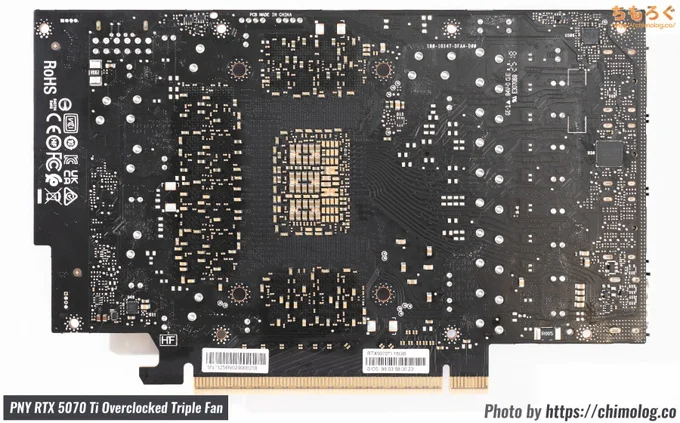

合計10本の小ネジ(PH1)を取り外して、慎重にバックプレートを剥がしました。

プリント基板とバックプレートの隙間に、熱を伝えるためのサーマルパッドが貼ってあります。

バックプレートはおそらく強化プラスチック製(一応)金属製ですが、ヒートシンクとしての放熱性はそれほど優れていません。

バックプレートを剥がしたあと、合計4本の精密ネジ(PH0)を除去してPCIeブラケットを外せました。

他社AIBモデルと同じく、PNYも防錆加工済みのステンレス製ブラケット採用です。指紋や脂汗がものすごく付着しやすいので・・・、素手でうっかり触ると嫌な思いをします。

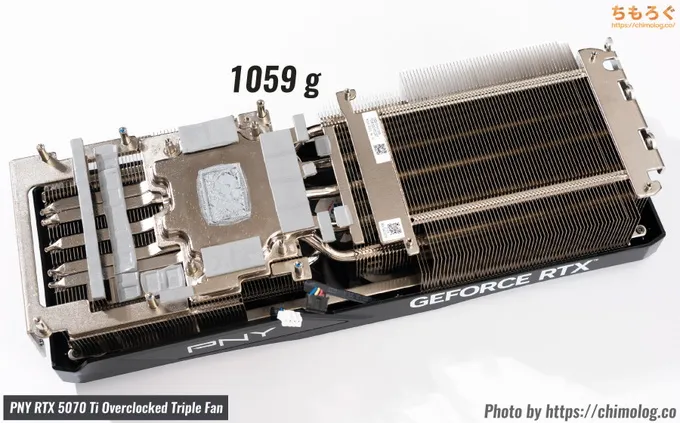

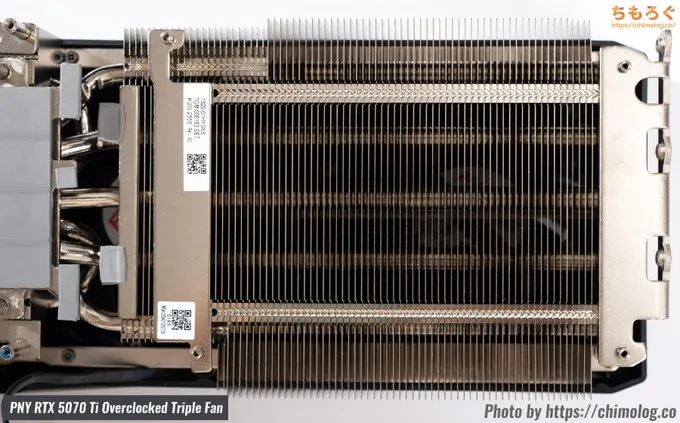

アルミニウム製ヒートシンクです。

廉価な定価モデルだからあまり期待していなかったですが、思いのほかマトモな作りで驚きました。

(※クリックすると画像拡大)

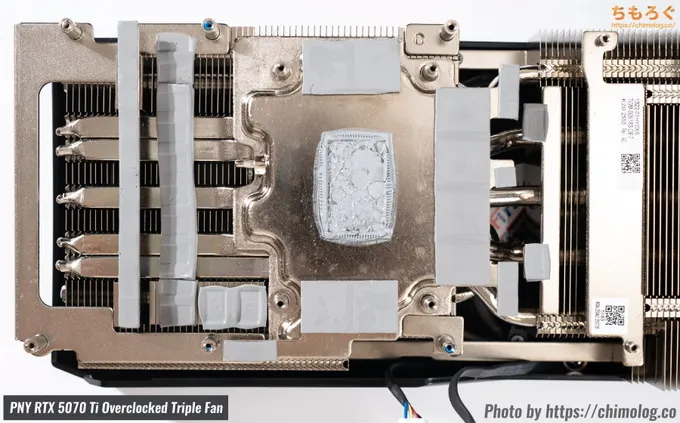

受熱ベースプレート周辺です。

曲線的でふっくらと隆起した独特の形状に、つなぎ目がまったく見えないシームレスな造形から予想するに、おそらく「ベイパーチャンバー(Vapor Chamber)」機構を採用しています。

GPUチップ本体と周辺のVRAMチップもまとめて接触させて、受熱ベースプレートからヒートシンクに効率よく熱を移動します。

主要なチップだけでなく、脇役にあたる各種MOSFET(DrMOS)やPWMコントローラも接触するよう、隙間を埋めるサーマルパッドがしっかり貼られています。

変形や潰れのない整然としたヒートシンクです。もっとも分厚い部分で32.5 mm(約1.6スロット)に達します。

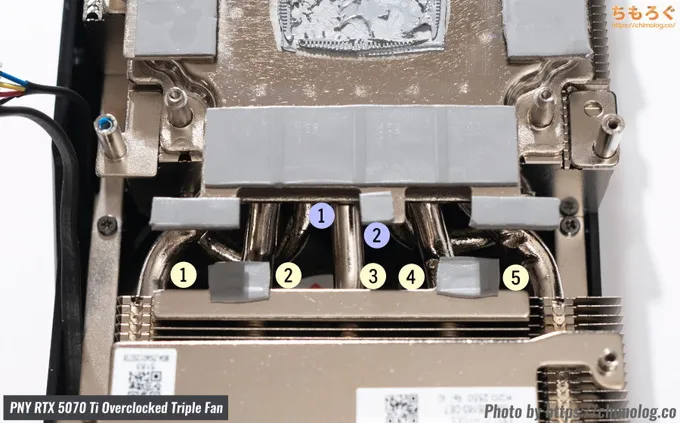

分厚いヒートシンクに、6 mm径ヒートパイプが5本通っています。

(※クリックすると画像拡大)

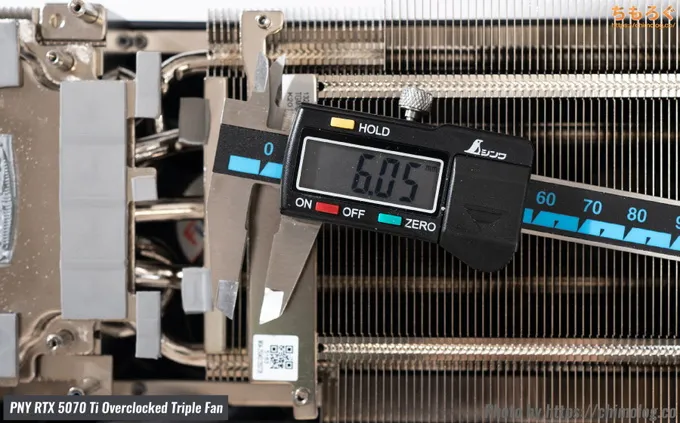

搭載されているヒートパイプはすべて6 mm径です。分厚いエリアに5本、受熱ベースプレート側へ2本通っています。

念のため、デジタルノギスでヒートパイプの直径を測定しました。実測値で6.05 mmです。

冷却ファンはASUSやSapphireでも採用実績が多数見つかっている、Axial-tech Fanを採用します。

型番「FD9015H12D」、中国FirstDO(廣東富士多實業投資有限公司)が製造する「9015」シリーズの派生モデル。88 mm径、10 mm厚、ダブルボールベアリング方式の冷却ファンです。

有名ブランドならこぞってアピールするであろう、静圧に特化したAxial-tech Fanを使っていながら、PNYはメーカー公式サイトでまったくアピールしていません。

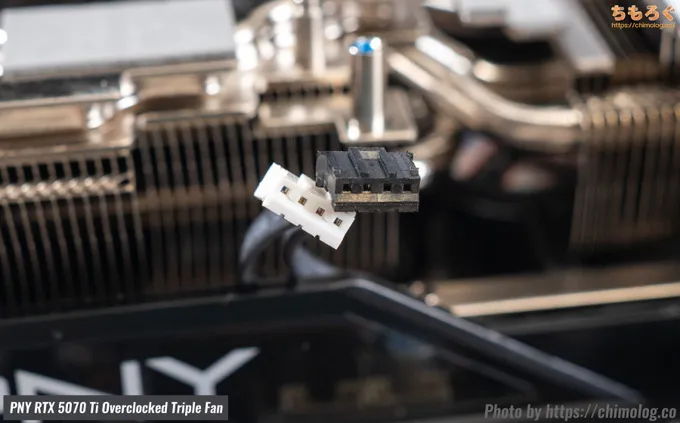

ファンコネクタはミニ4ピンです。一般的なケースファンのPWM 4ピンとまったく互換性がありません。

冷却ファンを換装するデシュラウド(Deshroud MOD)をするなら、冷却ファンの信号はマザーボード側のファンコネクタを利用するしかなさそうです。

プリント基板とコンポーネントを観察

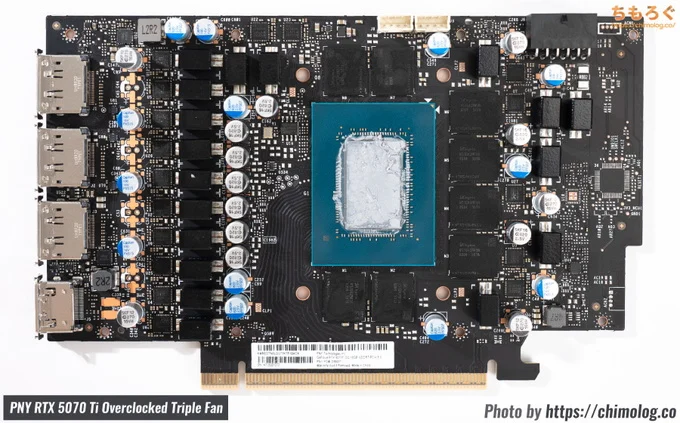

PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fanのプリント基板(PCB)を確認します。

(※クリックすると画像拡大)

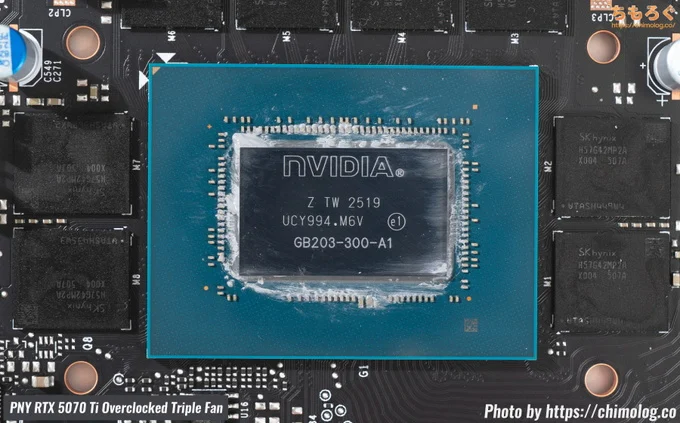

GPUチップ本体とVRM回路が実装されている、プリント基板(PCB)本体です。

緑色の大きなチップが「RTX 5070 Ti」本体です。コードネーム「GB203-300-A1」と刻印されています。

(※クリックすると画像拡大)

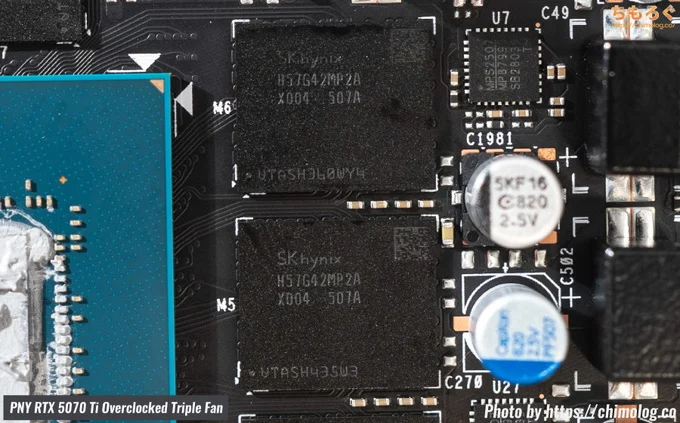

VRAM(ビデオメモリ)チップは、SK Hynix製GDDR7メモリを全部で8個実装します。1個あたり容量2 GBだから8 x 2 = 合計16 GBです。

型番「H57G42MP2A」、定格28 Gbps(14000 MHz)で動作します。

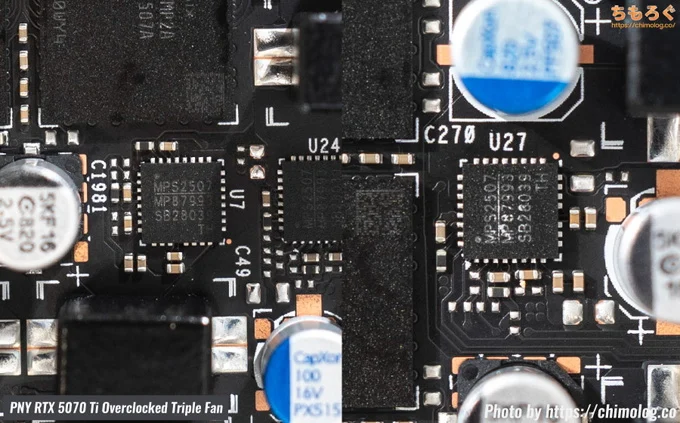

VRM回路を構成するMOSFET群はMonolithic製「MPS MP87993」を搭載。

ハイエンドマザーボードでも多用される高効率なDrMOS(統合型MOSFET)で、給電能力は定格50 Aほど、全部でなんと17個も実装されています。

筆者の分かる範囲で、17個の内訳をまとめると

- NVVDD(GPUコア):10個(500 A)

- MSVDD(VRAM):4個(200 A)

- FBVDD(フレームバッファ):3個(150 A)

GPU本体で500 Aほど、VRAM側が200 Aで、高帯域なVRAMの安定性を確保するフレームバッファ用に150 Aです。

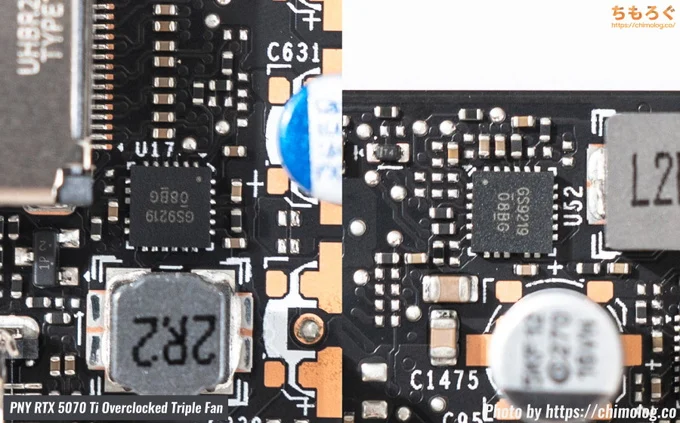

定格8 Aの小型MOSFETはGStek製「GS9219」です。1個はPCIeスロットの電力供給(PEXVDD)用、もう1個は不明(NPIV8_IV2)です。

(※クリックすると画像拡大)

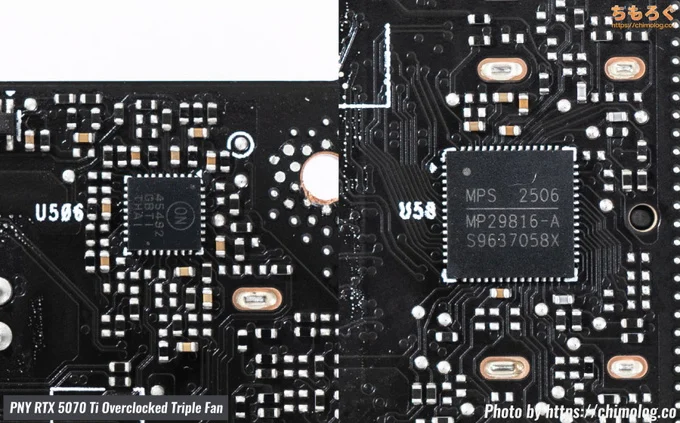

Monolithic製「MPS MP29816-A」がPWMコントローラです。最大16フェーズまで制御します。

16フェーズだと1つ足りないので、型番「BJDS」と刻印された小さなICチップuPI SEMI製「uP9529q」コントローラでフレームバッファ(FBVDD)用の3フェーズを制御しています。

ONsemi製「NCP45492」は、電流シャントモニタです。

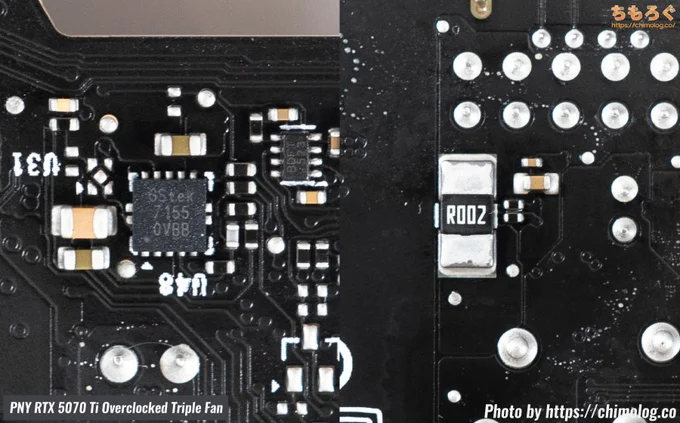

基板裏面にGStek製「GS7155」を搭載し、低電圧時の安定性を維持します。

12V-2×6コネクタ付近に、「R002」と刻印されたヒューズが基板の裏と表から合計2個実装されています。

Display Port 2.1(UHBR20 TYPE1)コネクタです。コネクタの周辺に、信号安定性を確保する小さなICチップがいくつか実装されています。

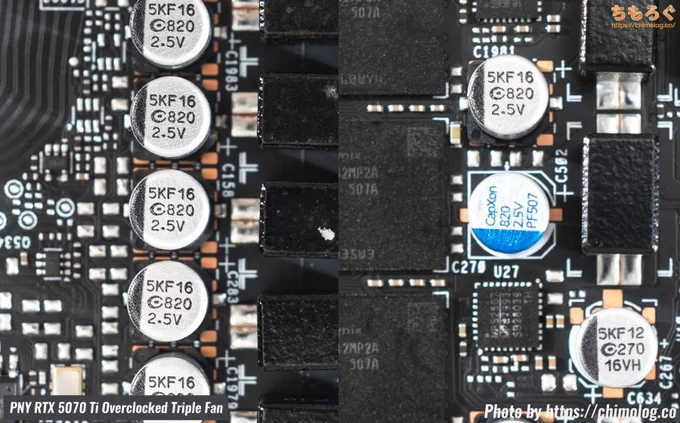

コンデンサはすべて、導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ(ポリマーコンデンサ)を採用します。

黒色のコンデンサが台湾APAQ製(定格105℃ / 5000時間)、青色が台湾CapXon製(定格105℃ / 5000時間)です。

(※クリックすると画像拡大)

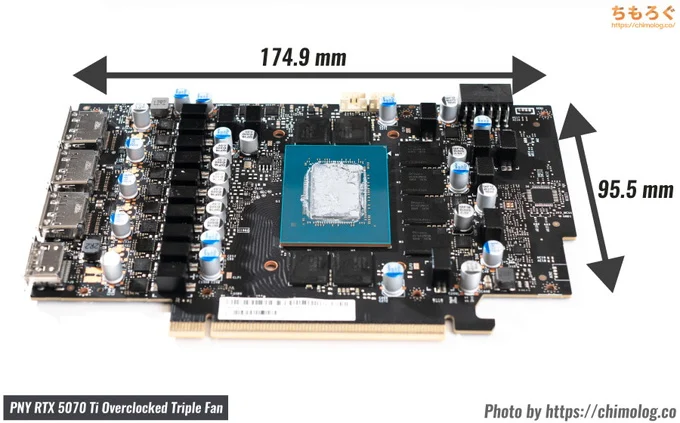

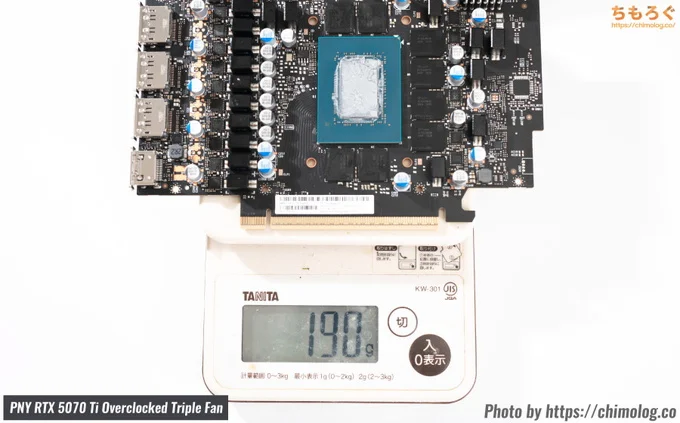

プリント基板のサイズを測定しました。横幅が174.9 mm、奥行きが95.5 mmです。

プリント基板の本体重量がわずか190 gで、ボード全体の約15%に過ぎません。残り85%が、GPUを冷やすための構造(ヒートシンクや冷却ファン)に費やされています。

| 部品まとめ (PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan) | ||

|---|---|---|

| GPU | RTX 5070 Ti (GB203-300-A1) | 1個 |

| VRAM | SK Hynix製GDDR7メモリ (H57G42MP2A @28 Gbps) | 1個 |

| PWMコントローラ | ||

| NVVDD / MSVDD | MPS MP29816-A (最大16フェーズ対応) | 1個 |

| FBVDD | uPI uP9529q (最大3フェーズ対応) | 1個 |

| MOSFET | ||

| NVVDD | MPS MP87993 (DrMOS / 定格50 A) | 10個 |

| MSVDD | 4個 | |

| FBVDD | 3個 | |

| PEXVDD | GStek GS9219 (DrMOS / 定格8 A) | 1個 |

| 低電圧 | GStek GS7155 (DrMOS / 定格3 A) | 1個 |

| 電流監視 | ||

| シャントモニタ | ONsemi NCP45492 | 1個 |

| ヒューズ | R002 | 2個 |

| コンデンサ関係 | ||

| 個体コンデンサ | 台湾APAQ製 (定格105℃ / 5000時間) | 14個 |

| 台湾CapXon製 (定格105℃ / 5000時間) | 13個 | |

PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fanの部品まとめです。

総じて値段を考えれば文句ないコンポーネント内容です。個体コンデンサが台湾メーカー品ですが、定格105℃の5000時間モデルなので大きな不安もありません。

電流を監視するシャントモニタと12V-2×6コネクタ付近のヒューズも実装済みです。

PNY RTX 5070 Tiの性能をベンチマーク比較

(※クリックすると画像拡大)

| テスト環境 「ちもろぐ専用ベンチ機(2025)」 | ||

|---|---|---|

| Ryzen 7 9800X3D8コア16スレッド (3D V-Cache:64 MB) | ||

| NZXT Kraken X63280 mm簡易水冷クーラー | ||

| ASUS TUF GAMINGX670E-PLUS | ||

| DDR5-5600 16GB x2使用メモリ「Crucial Native DDR5」 | ||

| PNY GeForce RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan(※筆者が買いました) | ||

| NVMe 8TB使用SSD「WD Black SN850X」 | ||

| 1000 W(80+ GOLD)使用モデル「Corsair RM1000x」 | ||

| Windows 11 Pro 24H2(最新版:26100.6584) | ||

| ドライバ | Game Ready 581.15 WHQL | |

| ディスプレイ | 3840 x 2160(240 Hz)使用モデル「LG 32GS95UE-B」 | |

「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」のベンチマーク検証では、ちもろぐ専用ベンチ機を使います。基本スペックは以上の通り。

CPUは最強のゲーミング性能を誇る「Ryzen 7 9800X3D(8コア)」を使い、メモリはBTOパソコンで標準的な「DDR5-5600」を32 GB(16 GBを2枚)です。

ベンチマーク用の莫大な数のゲームソフトを置いておくストレージは、容量8 TBのNVMe SSD(WD Black SN850X)を使います。

(4K 240 Hz対応ゲーミングモニター)

最大4K 240 Hz / フルHD 480 Hzに対応する、神速のゲーミングモニター「LG UltraGear 32GS95UE-B」が検証用モニターです。

一部のゲームで垂直同期(V-Sync)をうまく回避できないリスクが少なからず存在するから、物理的にリフレッシュレートが高いゲーミングモニターを使って事前にリスクを抑えます。

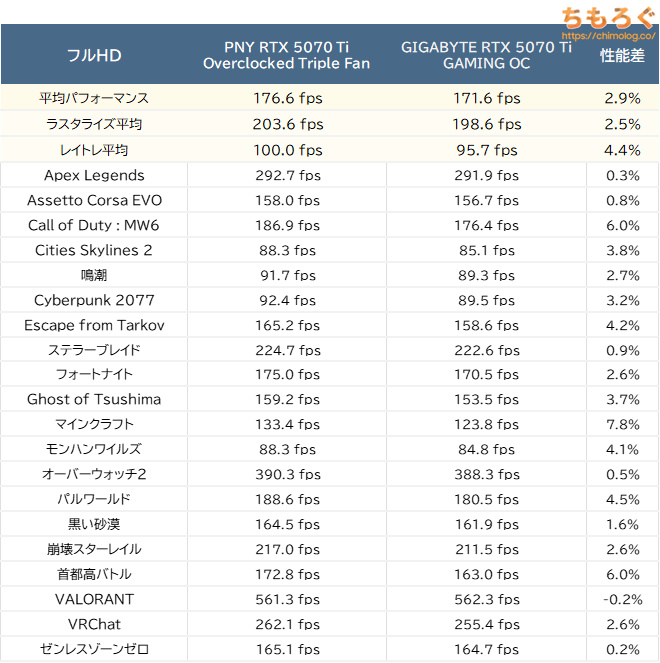

フルHD(1920 x 1080)のゲーム性能

20個のゲームで「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」のフルHD性能をベンチマークした結果です。

平均値(20ゲームの幾何平均)が176.6 fpsで、GIGABYTE GAMING OCの171.6 fpsに対して+2.9%高いフレームレートを記録します。

購入時の価格で約2倍近い差額があるハイエンドモデルを相手に、定価モデルのPNYがむしろ勝ってしまう予想外の性能です。

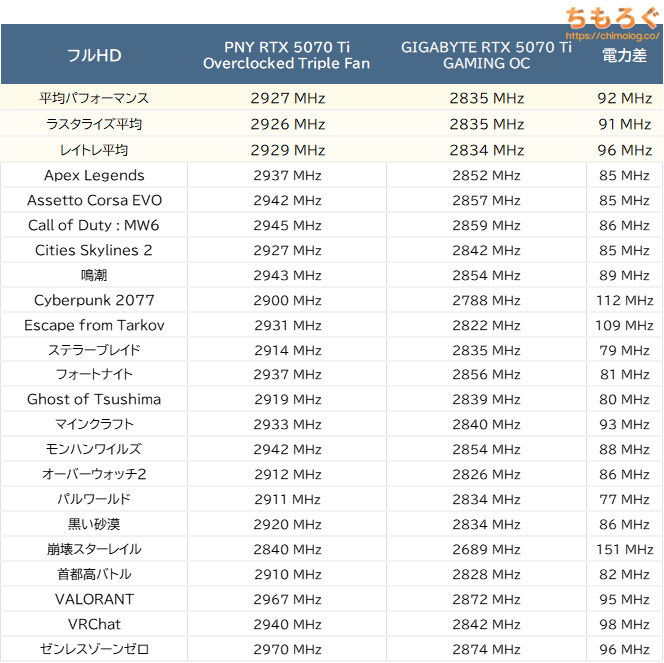

ゲーム中のGPUコアクロック(平均値)です。

「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」が一貫してGPUクロックが高く、ゲーム次第で+150 MHzもの大差をつけています。

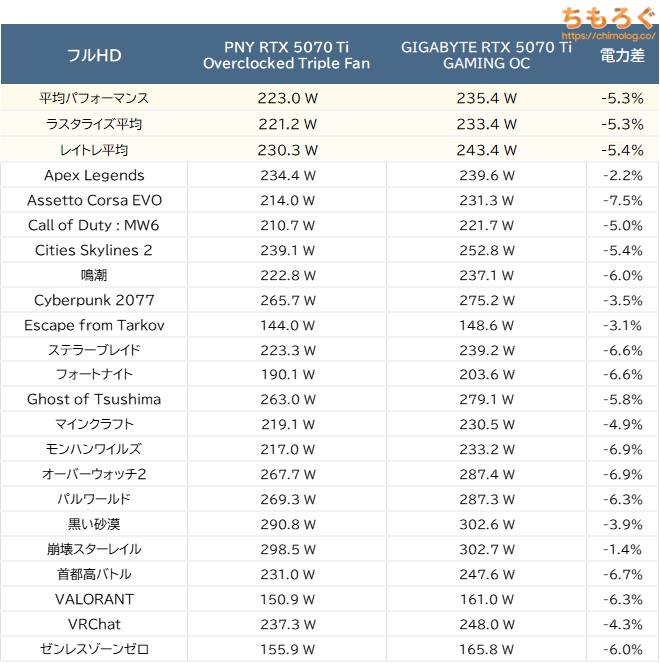

ゲーム中の消費電力(PCIeスロット + 補助電源コネクタから実測値)です。

「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」はGPUコアクロックが高いだけでなく、消費電力も平均5%ほど少なく済みます。

少ない消費電力でより高い性能を出せているから、ワットパフォーマンスも優れています。

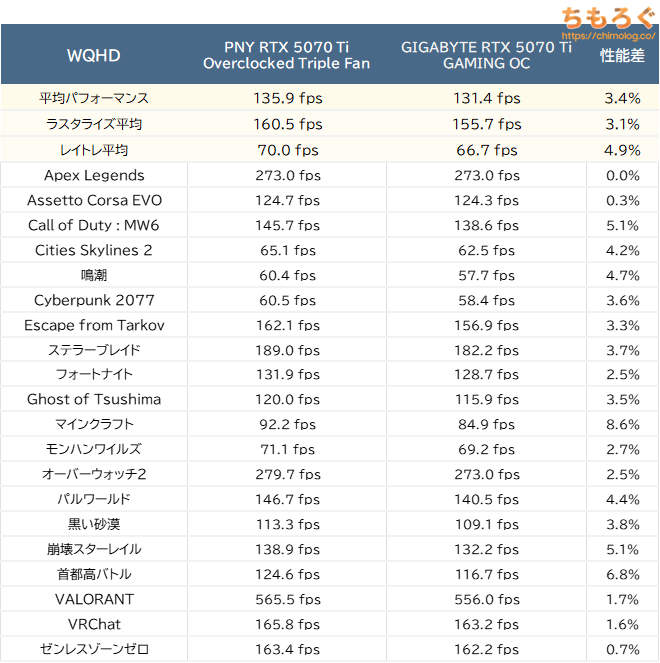

WQHD(2560 x 1440)のゲーム性能

20個のゲームで「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」のWQHD性能をベンチマークした結果です。

平均値(20ゲームの幾何平均)が135.9 fpsで、GIGABYTE GAMING OCの131.4 fpsに対して+3.4%高いフレームレートを記録します。

レンダリング解像度が大きいほど、GPUコアクロックの差が効いてくる傾向です。

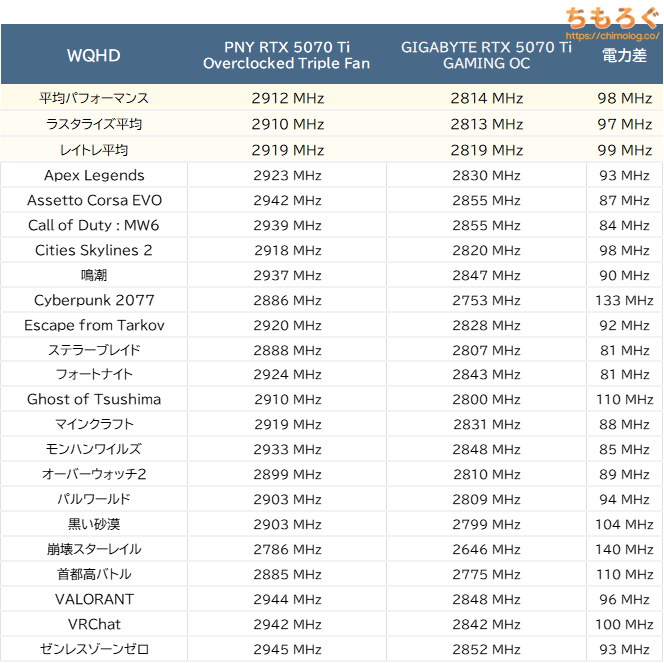

ゲーム中のGPUコアクロック(平均値)です。

やはり「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」が全体的にGPUクロックが高いです。少なくとも+80 MHz、もっとも大きいゲームで+140 MHzも差がつきます。

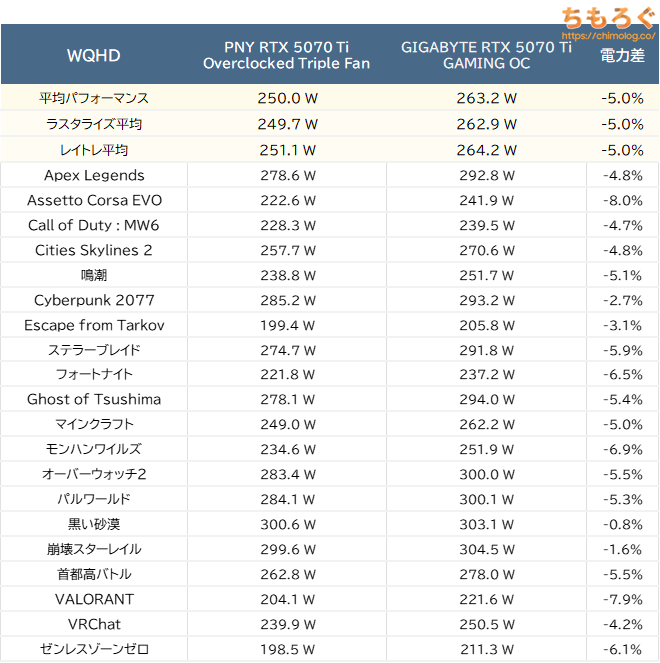

ゲーム中の消費電力(PCIeスロット + 補助電源コネクタから実測値)です。

フルHDと同じ傾向がWQHDでも続きます。GPUコアクロックが高いにもかかわらず、PNYの方がなぜか消費電力は少ないです。

平均5%少ない消費電力で済みます。

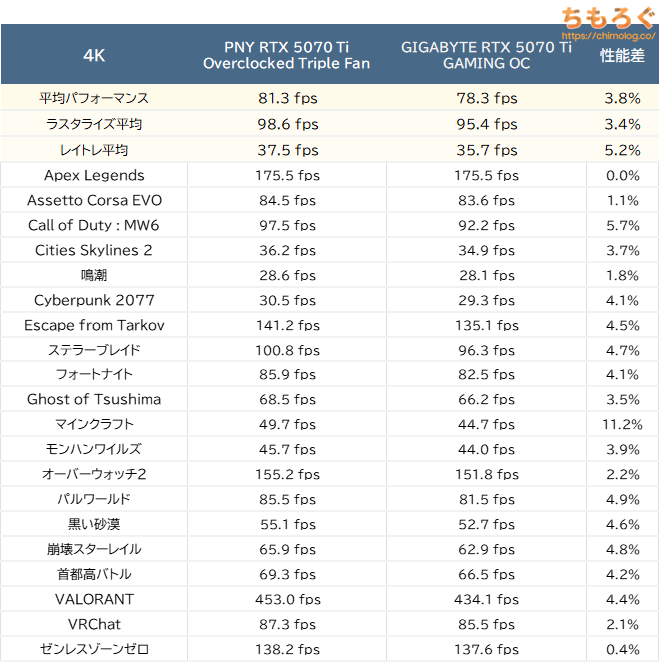

4K(3840 x 2160)のゲーム性能

20個のゲームで「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」の4K性能をベンチマークした結果です。

平均値(20ゲームの幾何平均)が81.3 fpsで、GIGABYTE GAMING OCの78.3 fpsに対して+3.8%も高いフレームレートを記録します。

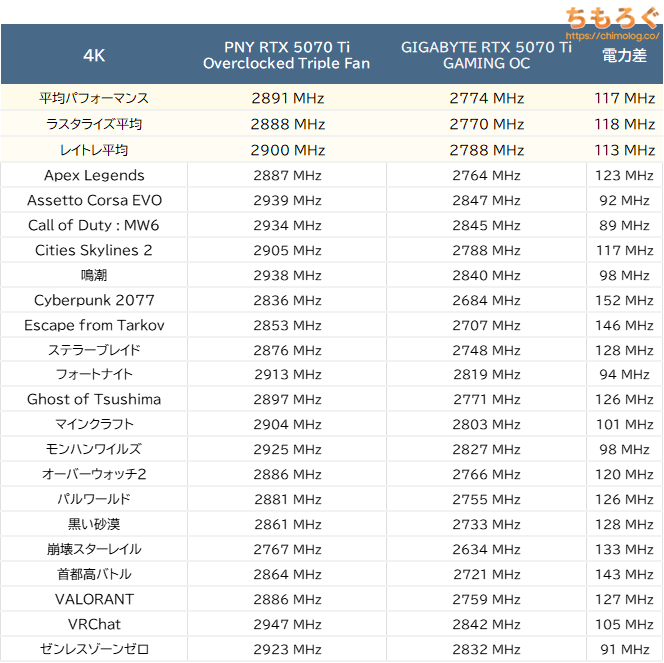

ゲーム中のGPUコアクロック(平均値)です。

フルHD~WQHDと同様に「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」のGPUクロックはとても優秀です。最低でも+90 MHz前後、負荷が大きいゲームなら+150 MHz前後まで開きます。

ゲーム中の消費電力(PCIeスロット + 補助電源コネクタから実測値)です。

一部のゲームでTGP:100%(300 W)上限に達するため、平均値が約4%に鈍化します。それでもPNYの方がおおむね少ない消費電力を出せており、依然ワットパフォーマンスが高いです。

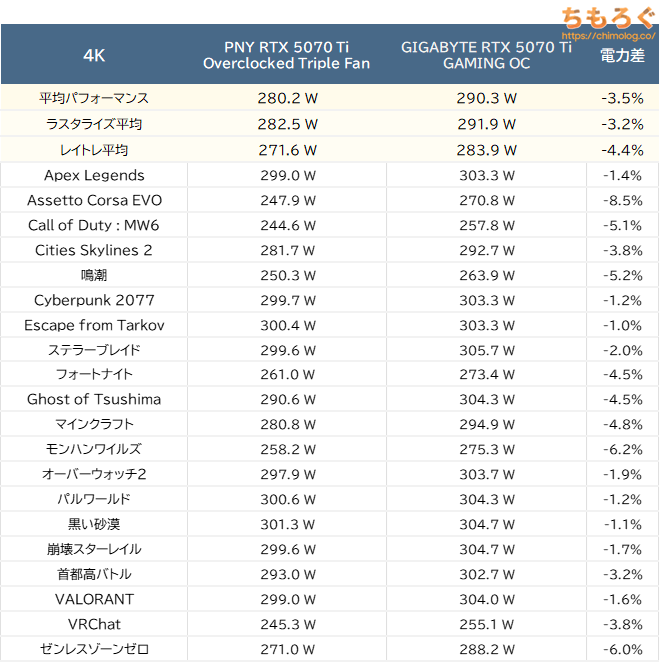

3DMark Steel Nomad(GPUスコア)比較

4K解像度でレンダリングする重量級ベンチマーク「Steel Nomad」のGPUスコアを比較しました。

PNY版とGIGABYTE版で約5.1%の性能差です。平均的に高いGPUコアクロックと、改良されたvBIOSが効果を発揮します。

PNY RTX 5070 Tiの熱設計をざっくりテスト

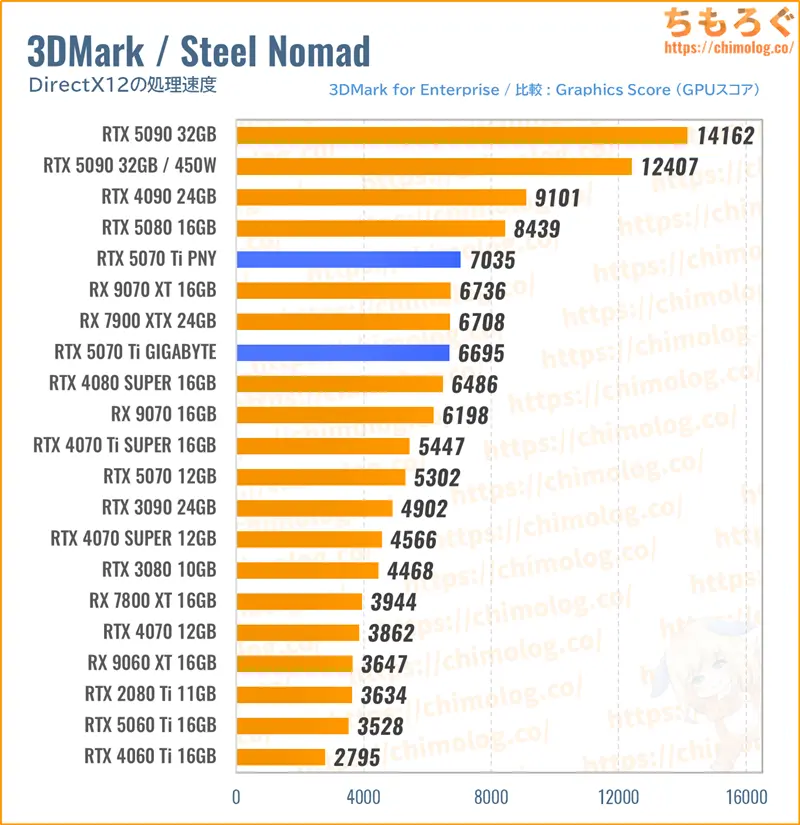

アイドル(無負荷)時の消費電力

ゲーミングモニター(4K 120 Hz)を1台つないで、バックグランドアプリをタスクキルして、LANケーブルを引き抜いてシステムをインターネットから隔離します。

デスクトップ画面の何もないところをダブルクリックしてシステムをアイドル状態に落とし込んだら、別のパソコンからCybenetics PMDを使って消費電力を測定します。

「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」のアイドル消費電力は平均26.2 Wです。マルチディスプレイ時で平均41.2 Wに達します。

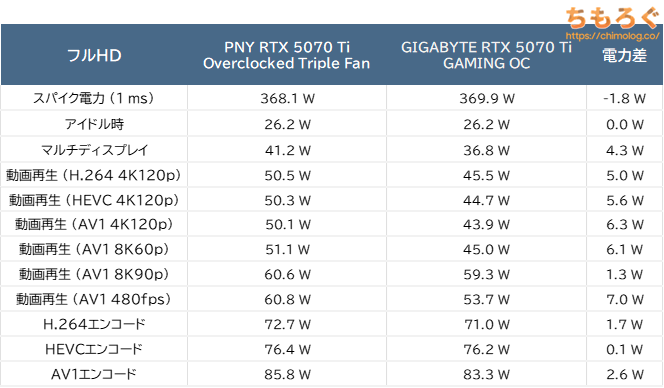

GIGABYTE版と比較しました。

ゲーム時の消費電力ならPNY版が少なかったのに、低負荷パターンの消費電力はやや増えています。

AMD FreeSync Premium(G-Sync互換)の有無や、リフレッシュレートや解像度の組み合わせ次第で、いくらでも消費電力が変動する可能性が高いです。

掲載したデータはあくまでも筆者の環境だけで得られたデータに過ぎず、他人の環境で再現する保証は一切ありません。

なお、自分で測定するときは必ずシステムの外部から測定しましょう。システムの内部だと、測定ソフト自体がアイドル状態への移行を妨げてしまい、一向にアイドル時の消費電力を測定できないです。

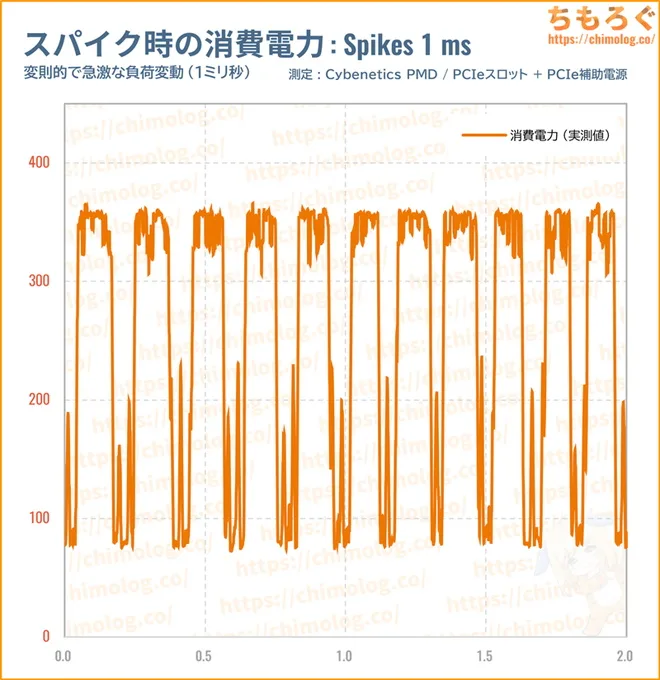

スパイク電力(おすすめ電源ユニット)

(縦軸:消費電力 / 横軸:0.001秒ずつ測定)

グラフィックボードに変則的な負荷をわざと掛けて、瞬発的に消費電力が跳ね上がる「スパイク電力」を測定します。

「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」のスパイク電力はピーク時368 Wです。GIGABYTE版とわずか1 W少ないだけ。

| 電源ユニットのピーク容量 | ||

|---|---|---|

| 容量 / 世代 | ATX 2.x | ATX 3.x |

| 650 W | 880 W | 1300 W |

| 750 W | 1015 W | 1500 W |

| 850 W | 1150 W | 1700 W |

| 1000 W | 1350 W | 2000 W |

CPUにCore i9 14900K(253 W)やRyzen 9 9950X(230 W)を使う前提でも、容量650 ~ 750 Wの電源ユニットで問題なく運用可能です。

高負荷時のGPU温度とVRAM温度

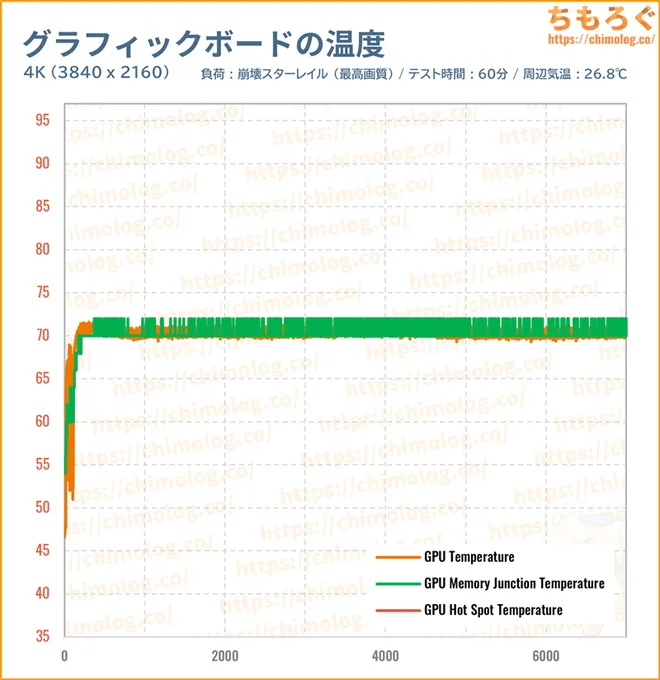

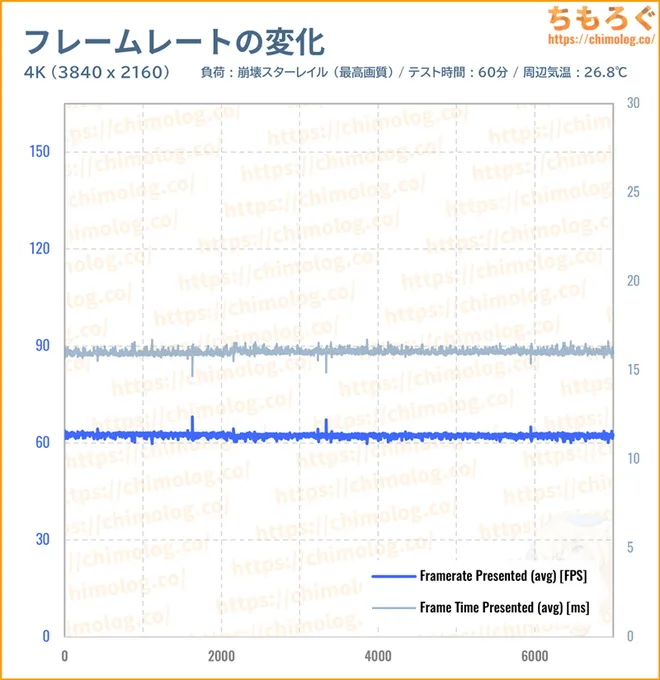

崩壊スターレイルを4K解像度(最高グラフィック設定)で起動したあと、約60分そのまま放置しながらGPUコア温度を測定したグラフです。

| GPU温度 | 平均値 | ピーク値(1%) |

|---|---|---|

| コア温度 | 70.4℃ | 71.2℃ |

| VRAM温度 | 70.2℃ | 72.0℃ |

| ホットスポット | 取得不可 | 取得不可 |

GPUコア温度とVRAM温度、どちらも70℃台に落ち着く十分な冷却性能です。

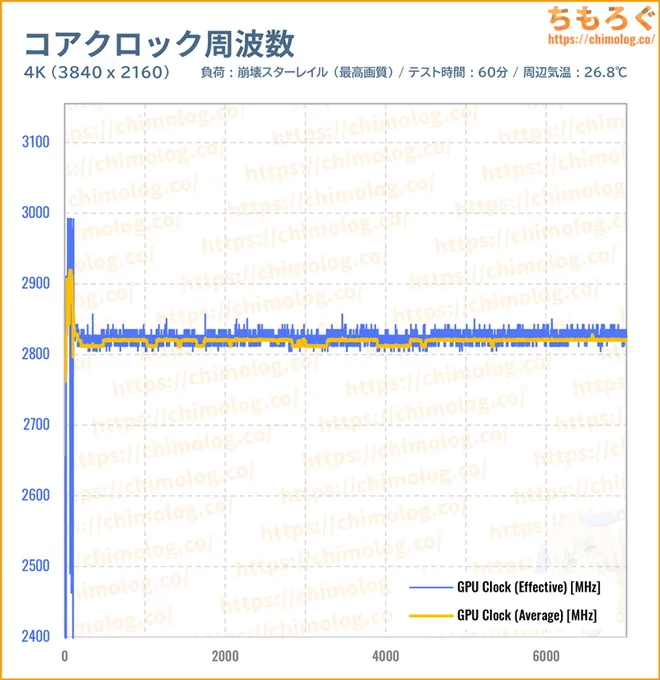

約60分間のGPUコアクロック周波数を追跡したグラフです。

ゲーム起動時に2992 MHz(ほぼ3 GHz)に達したあと、その後テストが終わるまでずっと平均2820 MHz前後を推移します。

メーカー公称値(2572 MHz)を約250 MHzも超過する驚異的なブーストクロックを、一貫して維持できる極めて安定したクロック動作です。

もちろん、サーマルスロットリングらしい症状も無縁です。

テスト中のフレームレート(fps)とフレームタイム(ms)です。

GPUコアクロックが非常に安定しているから、実際のフレームレートもほとんど微動だにしない、横一直線の安定したグラフ推移を維持します。

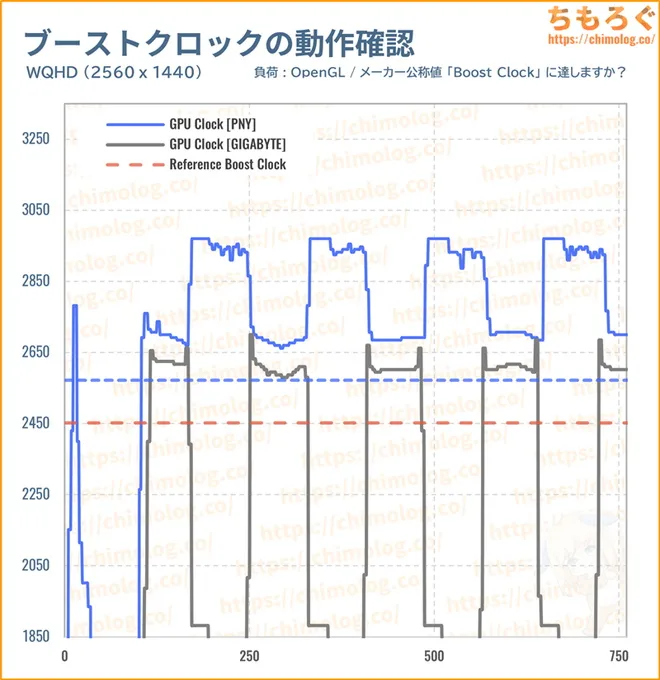

GPUに極端な負荷をドカンとぶつけて、メーカーがスペック表に掲載している「ブーストクロック(Boost Clock)」を満たせるかチェックします。

| ブーストクロックの動作チェック | ||

|---|---|---|

| 比較モデル | PNY Overclocked Triple Fan | GIGABYTE GAMING OC |

| 最大値 | 2970 MHz | 2700 MHz |

| ピーク値(1%) | 2970 MHz | 2685 MHz |

| 平均値 | 2822 MHz | 2211 MHz |

| 公称値(NVIDIA) | 2452 MHz | 2452 MHz |

| 公称値(AIB) | 2572 MHz | 2588 MHz |

結果は最大値で2970 MHz(ピーク値1%も2970 MHz)を叩き出し、リファレンス公称値(NVIDIA)とオリジナル公称値(PNY)どちらもあっさり超えています。

加えて、負荷に対するGPUクロックの反応が真反対の挙動を示します。

PNY版は軽負荷時でもGPUクロックが派手に跳ね上がる挙動に対して、GIGABYTE版は軽負荷になるとGPUクロックを大幅に下げる傾向です。

軽負荷時のクロック制御の違いから、いくつかのデータを説明できます。

- 動画再生やエンコードはGIGABYTE版がやや省エネ

- GPUに負荷がかかりづらいゲームはPNY版が妙に有利

マインクラフトなど一部のゲームで、GPUクロック以上に性能差が出てしまう傾向は、おそらく軽負荷時の高いGPUクロックと関連付けられます。

次に、動画デコードやエンコード時にやや消費電力が高くなる傾向も、軽負荷時の高いGPUクロックである程度は説明可能です。

負荷に対するクロック制御の違いはおそらくvBIOSに由来します。

GIGABYTE版は2025年3月に購入、PNY版は2025年9月に購入していて、収録vBIOSのバージョンが違っていてもおかしくないです。

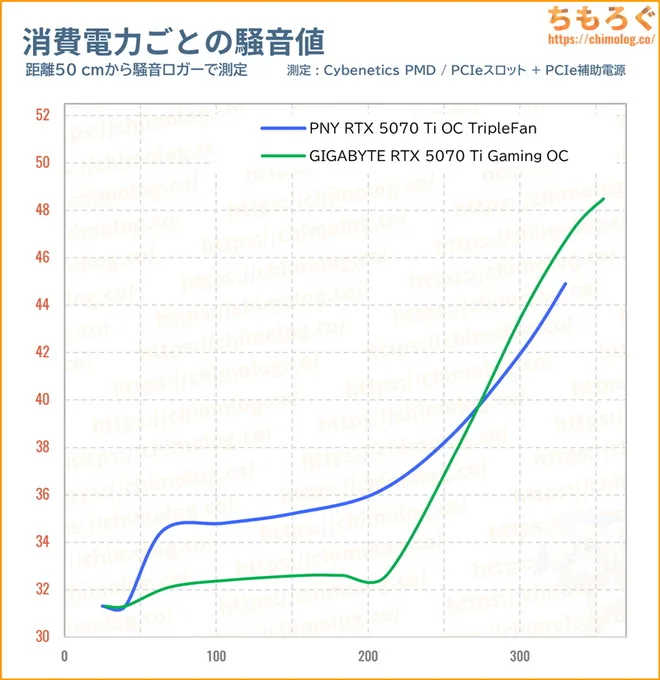

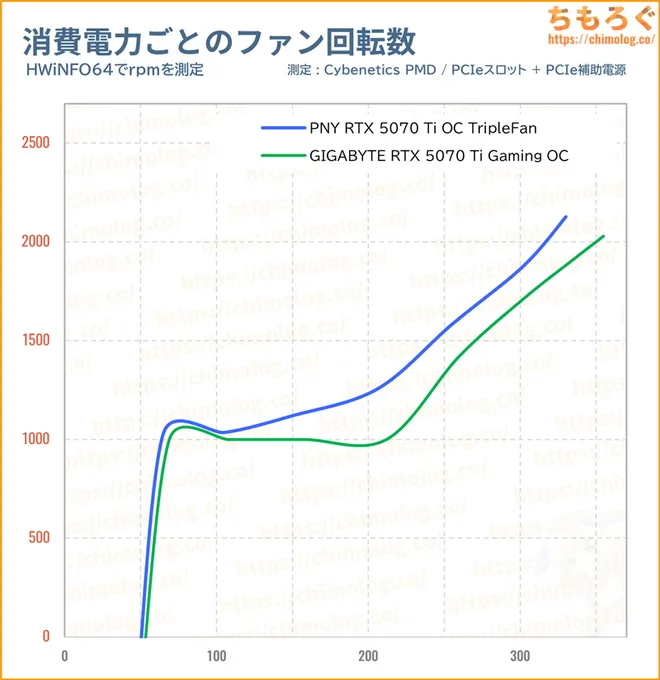

消費電力ごとに騒音値を比較

グラフィックボードから距離50 cmの位置に、騒音ロガー機能のついたマイクを設置します。

Cybenetics PMDでグラフィックボード本体の消費電力を追跡しながら、消費電力ごとの騒音値やファン回転数を測定しました。

PNY版とGIGABYTE版の騒音値を比較したグラフです。

見ての通り、消費電力270~280 Wあたりまで、一回りも巨大なボード設計を備えるGIGABYTE GAMING OCが明らかに有利です。

消費電力200 Wに限れば、GIGABYTE GAMING OCはほとんど無音に近い動作音で動いています。PNY版は70~80 Wあたりでファンが回り始め、動作音を聞き取れるレベルです。

ただし、フル負荷(300 W)時の動作音ならPNY版が逆転します。4Kゲーミング時の動作音でPNY版が勝利します。

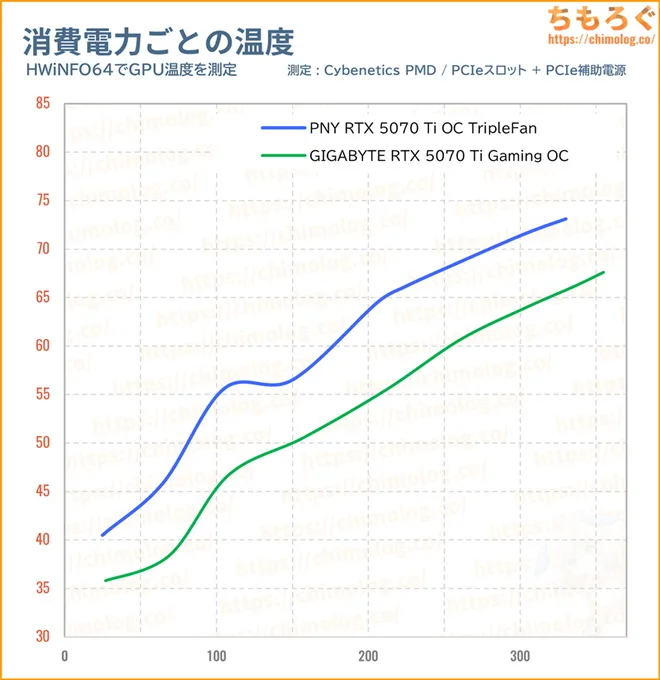

PNY版とGIGABYTE版のGPUコア温度を比較したグラフです。

基本的に、巨大なボード設計を備えるGIGABYTE GAMING OCがよく冷えています。すべての負荷で、約5~8℃も温度が低いです。

フル負荷(300 W)時のGPU温度は約10℃近い差が出てしまいますが、動作音はPNY版がやや静かですし、これだけ温度が不利でもGPUブーストクロックはPNY版が平均100 MHzも高いです。

どちらもセミファンレス制御システムを採用します。負荷60 W程度までファンが停止して完全に無音です。

PNY版はファン回転数がやや多めで、積極的にファンを回して冷却性能を稼ぎます。GIGABYTE版は全体的にファン回転数が穏やかで、負荷280 W程度までPNY版より静かでした。

- PNY:84 mm径トリプルファン

- GIGABYTE:101 mm径トリプルファン

ファン口径が小さい分だけ、たくさん回さないと風量を稼げないからです。

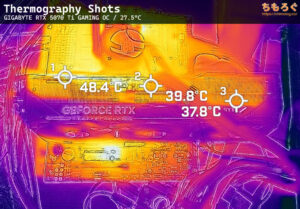

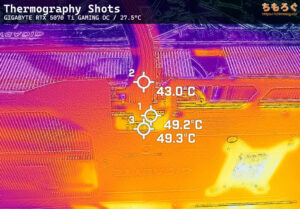

サーモグラフィー(表面温度)を比較

崩壊スターレイルを4K解像度(最高グラフィック設定)で起動して、約60分そのまま放置したあと、グラフィックボードの表面温度をサーモグラフィーカメラで撮影します。

GIGABYTE版のサーモグラフィーカメラ(撮影時:27.5℃)です。

PNY版のサーモグラフィーカメラ(撮影時:26.9℃)です。

表面ピーク温度や、バックプレートの全体的な温度など、おおむねPNY版の方がやや高い表面温度を示します。

12V-2×6コネクタの表面温度はGIGABYTE版が50℃手前、PNY版が55℃前後です。どちらも特に問題ない温度です。

まとめ:PNY OC Triple Fanはコスパ抜群

「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」のデメリットと弱点

- 分解するとメーカー保証が無効化

- 軽負荷時の静音性はハイエンドに劣る

- LEDライティング非対応(真っ暗)

「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」のメリットと強み

- GPUコアクロックが非常に高い

(※個体差の可能性あり) - 必要十分な冷却性能(70℃台)

- セミファンレス仕様(アイドル時に停止)

- メンテナンス性に優れたシンプル設計

- 金属製バックプレート

- 互換性が高い(全長30 cm未満)

- 更新された「vBIOS」を収録

- フル負荷(300 W)時の動作音

- ケーブル1本でOK「12V-2×6」対応

- コストパフォーマンスが高い

- メーカー標準3年保証

「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan」の評価を要約すると、シンプルにコストパフォーマンスが高いAIBモデルです。

全長30 cm未満のややコンパクトなボード設計ゆえに、大型ハイエンド級ほどの冷却性能と静音性に届かないですが、必要十分な冷却性能とフル負荷時の静音性を確保しています。

コンパクトだからPCケースとの互換性に優れるメリットもあり。

収録されているvBIOSがどうやら新しくなった可能性が高く、軽負荷時でもGPUクロックを上げてフレームレートをやや稼ぎやすい傾向です。

しいてダメ出しすると、やはりバックプレートの素材でしょうか。一応メーカーの仕様に「金属製」と記載があるものの、放熱性能があまり良くなかったです。

重量1.2 kg程度のやや軽いボードに対して、それなりの強度がありますが、経年による「たわみ」が不安ならVGAサポートステイをおすすめします。

| 参考価格 ※2025/9時点 |  |

|---|---|

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング |

コストパフォーマンス重視で「RTX 5070 Ti」搭載グラボが欲しい方に、とてもおすすめできるAIBモデルです。

同じく定価モデルのPalitやGainwardと比較して3倍も長い、メーカー標準3年保証が無料で付属します。

以上「PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fanレビュー:格安なのに3年保証で作りもマトモ」でした。

RTX 5070 Tiにおすすめなゲーミングモニター

4Kで最大240 Hz、フルHDで最大480 Hz対応、マルチロール型OLEDゲーミングモニター「LG 32GS95UV」はかなりおすすめ。

ソロゲーで映像美を堪能するなら4Kモード、FPSゲームで競技性を追求するならフルHDモードと、用途に合わせて1台で切り替えるデュアルモード対応モデルです。

OLEDパネルで珍しい3~4年保証も付いてきます。RTX 5070 Tiにふさわしい1台です。

4K HDRゲーミングに没頭するなら「TCL 32R84」が目立った候補です。

本当に明るいHDR映像を楽しめる体験型ゲーミングモニターで、筆者は「RTX HDR」を併用して、鳴潮をHDR化して楽しんでいます。

OLEDパネルとまた違った世界観を体験できます。逆に言えば、HDRにさほど関心ないなら、OLEDを選んだ方がたぶんハズレないです。

WQHDモニターは「P275MS+」が最有力候補です。

WQHDで最大320 Hzに対応しながら、残像感を大幅に減らす「DyDs」モードを備え、さらに「量子ドット」「Mini LED(1152分割)」まで全部盛り。

価格はわずか5万円台から。有名ブランドなら約8~9万円を要求するスペックですが、最近の中国メーカーは価格の概念が壊れています。

グラフィックボードのレビュー記事

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

5070ti superまだ?

正直5090以外は安さで選んでも問題ない感あるよね

消費電力が多いGPUは、どこも一定ラインの作りは超えてくる印象ありますね。

逆に5060 Ti以下から露骨なコストカットが目立つ印象。

4000シリーズの時みたいに上位と同じクーラーのモデルをなくしたのが残念

4090と同じクーラー積んでたからすごく静かだったのに

最近のグラボ破損報告はPNY製が連続で挙がっているというのも、悪印象に繋がっているのでしょうかな

コンデンサに問題があるとかなんとか

・・・コンデンサは眉唾感ある話ですね。無問題とされるSKUが使ってるコンデンサを確認したけど、別に使ってるグレードに大差ないです。

MSI Vanguard級ですらFPCAP 12Kすら使ってないですし、ASUS TUFクラスはコイル鳴き(高周波ノイズ)と関連があるタンタルキャップだし、PNYと価格が近いGALAX(玄人志向)はほぼ同グレードのAPAQ 5Kです。

よって、コンデンサ説は根拠としては弱い印象を拭えないです。

保証があるといっても発火するGPUは普通に勘弁

RMA率とかの統計取ってる海外の大手家電屋のサイトだとPNYの返品率は低い

海外サイト含めても質の高いレビューが全然無くて困ってたので助かります

小型でファンが小さいからうるさそうだと思って買わなかったんですが思った通りだったので買わなくて良かったです

ボード全長30 cm未満で300 Wを静かに冷やすのは難易度高いですね。といっても、全長34 cm近い巨大設計のGIGABYTE GAMING OCに対して、フル負荷時の騒音値で勝ってしまったので個人的な満足度は高いです。

ベンチマーク機材としても、GIGABYTEからPNYに交換予定。余ったGIGABYTEは個人的な自作PCに回します。

https://www.pny.com/File%20Library/Company/Support/Product%20Brochures/GeForce%20Graphics/English/RTX-5070-Ti-16GB-Triple-Fan-Brochure.pdf

一応公式ではメタルバックプレートと言ってるのでプラっぽいのは射出成形かどうかの差ではないかと思いますね

それかRTX3080の頃のMSIのように金属粉練り込みプラスチックか

参考になるメーカー公式資料ありがとうございます。

「METAL」表記に合わせて、記事の内容も一部変更しました。

成形方法で素材感がけっこう変わるんですね・・・触った感じはすごくプラスチックというか、MSI RTX 3080初期ロットのプラフェン素材に近いです。金属で叩いた音も「コンッ」と軽くて明るいし、磁石も無反応ですが、メーカーが金属というなら信じるしかないですね。

鉄以外の金属は基本磁石つかないですよ?

なのでアルミニウム合金をニッケルメッキしたであろうこのバックプレートには磁石はつきません

このグラボのヒートシンク部分に磁石を付けても同じようにつかないと思います

後はニッケルとかコバルトとかが磁石付きます

バックプレートの温度が高くなるのは「熱伝導率が高い」からです

反面、熱伝導率の低いプラスチック部分は温度も低くなってます

GIGABAYTEのそれと比べて温度が高いのはバックプレートの材質ではなく

グラフィックボード全体として冷却性能が低いからです

日本でのGeForceのコスパ枠はPalit、Gainward、PNYが主に挙げられるけど、この記事や他のレビュー見ても

Palit、GainwardのSモデルとV1モデル<PNY<Palit、Gainwardの通常モデルという印象

基本的な作りはPalit、Gainwardの方がPNYより上だけどSとV1はベイパーチャンバーが無いからPNYの方が優秀

ちなみにPalitとGainwardは同じ系列なので見た目が違うだけで中身はGamingPro=Phoenix、GameRock=Phantom

やかもちさんの言う通り保証は3年のPNYが圧勝

PNYのRTX5090はめちゃくちゃ発火報告出てるから、過度なコストカットされてるのは明白

定価が10万円も高い、デザインも作りも良いZOTAC 5090ですら爆発や溶融した話を見かけますので、なんとも言い難いところ。

加えて5090で問題があるからと言って、今回レビューした5070 Tiモデルとの関連性も不明です。他社と同様に電流監視ICと+12V Fuseを導入しているので、安全対策を怠ったデザインに見えないですし、個体コンデンサもGALAXやPalitと同様に、定格105℃@5000時間(台湾メーカー品)を使っています。細かい部分を見ても見慣れないメーカーは使っていなくて、MPSやuPI SEMI、ONsemiなど、定番のメーカーばかり。標準ファンプロファイルはやや積極的に冷やす姿勢で、熱がこもりやすい挙動に見えないです。

困ったことに、PNY 5070 Tiには地雷と言える決定的な欠陥らしいデザインが見当たらず、至って普通のデザインです。

しいて言えば、彼らはあまりにも広報(PR)に無関心。だから販売価格を安く抑えられるのかもしれません。

プニって名前がかわいい

わかる

パリ(Paris)とニューヨーク(NY)間でメモリ製品の取引をやっていた歴史的経緯を略して「PNY」になったらしい

自分は4070tiで痛い目を見ているのでもうPNYのグラボを購入することは無いでしょうね。購入後一年の間に画面ブラックアウト&ファン全開の症状で三回メーカー送りになりましたから。三回目の時は当時話題になっていた粗悪サーマルペーストによるホットスポット温度の異常な上昇によると思われる症状も見られました。その都度交換対応(多分テスト済みのヤツ)してもらいましたがさすがに我慢の限界だったのでGIGABYTEの4070ti superを交換品が戻ってくる前に購入し現在に至ります。こんな目に遭った自分としてはいくら安くても絶対にオススメはしないですね。

ぼくが現役で運用中のPNY製RTX 4070 Tiは、今も静かによく冷えています。

基本的にぼくのスタンスとしては、生産台数の多いBTOメーカーで採用されていれば、統計的に見て問題のない品質(= サポートで吸収できる程度)と見ています。

だからPalitやGainwardもPNYと同程度だと思ってます。ただ・・・保証1年の割に安くもないから、あえて買う価値はさほど感じていませんが。

あと、サーマルペーストは割とRTX 40世代でよく見かける話ですね。4年保証のGIGABYTE GAMING OC(4090)ですら、サーマルペースト粗悪説を聞くくらいに。なお、こちらの4090も現役で運用中で結局杞憂でした。

全50枚程度のGPUを所有していますが、露骨に問題症状を連発したのはAMD純正RX 7900 XTXくらいです。本当にひどい個体で、ブラックアウト連発、ファン全開でホワイトアウト、まさに仰るとおりの症状を連発していました。ベイパーチャンバー機構のくせに冷却性能も目立って良くなく、デザインくらいしか利点が無かったです。

自分が買った4070tiは、ARGBの上位のものだったけど、静かで質感良かった。それからより性能欲しくて4080の光らないやつ買ってみたが、コイル鳴きするわ、コネクタ激熱だわ、指で少し触れただけで画面吹っ飛んでたんで、ヤバいと思ってすぐに手放した。今はどちらも手放して他社の4090を使ってる。ARGBの上位クラスは良さそうだったが、後はいまいちのような。あまり問題多いなら修正はするのだろうが、下位はよく検証しないと不味そうだな。

自分が購入したのが4070Ti VERTOという下位モデル故の低品質であったかもしれないですね。最終的にはメーカー在庫が尽きたため代替品として上位モデルの4070Ti XLR8 Gaming VERTO EPIC-X ARGBを送ってもらったんですが、すでに4070Ti superのグラボ買っていたんでほぼ未使用です。さすがに検証やってる余裕は無かったです。

それはあなたがたまたまあたっただけだと思う。私は問題なかった。自分の体験だけでその製品全体を下げるのはどうなの?

XLR8は多分問題無かったと思うけどね。そもそも16ピンかつ300W以上は熱処理が大変になってくるから、造りがどこか粗悪だと問題発生しそうな感じはする。RTX3000番台までは燃えるまでは無かったよね。グラボメーカーもそれは分かってきてると思うけど。メーカーには熱処理だけは手を抜かないでもらいたい。

4060で最安だったPNYを恐る恐る購入しましたけど何の問題もなくて満足出来た経験があります。3連ファンのボードを模したUSBメモリのおまけ付きでした。

確かに磁石は付きませんが、バックプレートに触ると冷たい(熱伝導率が高い)ので金属で間違いないと思います。

今使っているCPUがRyzen5800X3Dなのですが、このGPUを使うにあたってCPUがボトルネックになりそうか、どなたか分かりますか?

参考になるか分かりませんが、その他の関係しそうな情報をあげておきます。

OS:Windows11

メモリ:48GB

GPU:RTX3070Ti

マザボ:型式を忘れましたが、MSIのB550チップ搭載

CPUとGPUのどっちがボトルネックになるかなんて、ゲームタイトルや画質設定でいくらでも変わるから、その問いはあまり意味がないぞい。このサイトのモンハンワイルズの記事でボトルネックにも少し触れてるから読んでみて。

つまり設定とゲーム(もしくはソフト)によってはボトルネックが発生するということですね。

ご回答ありがとうございます。

このレビューとは直接関係ないけどふと思った

生成AIやろうと思ったらVRAM16GB欲しいよね

グラボ10万円!

動画生成もやるならRAMは128GBいるやろ

メモリ5万円!

モデルファイルの保存やら生成物の保管用にM.2 SSDは4TB?

4万円!

そう考えていくと⋯

マザーボードって安くない!?

(その割にレビューは少ない気がする)

VRMのスペックを抑え気味にすることで低価格を提供していたASROCKが、

core12th・ZEN3のハイエンドCPU相手に苦戦してVRMを強化した結果、

マザボの高価格化を招いて今に至る。

その後core13/14thの失敗とZEN4/5の独走によってクロック競争(≒電圧盛り)が

後退した結果、最新マザボはVRM要綱が事実上緩和されたのだが、各社今更

VRMスペックを下げるわけにもいかず、物価高もあってローエンドから高止まり。

レビューが少ないのは「ASROCKの最新上位モデルを推す理由が見だせないから」

でしょう。何故ASROCKなのかは主様に聞いてください。

返信ありがとうございます。マザーボードの価格推移としては高止まりなんですね。最近のPC1台に占めるマザーボード価格の割合が凄く下がっているように思えたので書きましたw

レビューについては、チップセットが同じならどれも似たりよったりで比較し辛いというのもあるとは思います。

あと、やかもちさんは興味があればメーカーからのサンプル提供がなくてもレビューされてると思いますよ?

superの発売時期が後退しそうだな。

それまでに在庫をはかせるつもりか。

SUPERは来年1月だと勝手に思っていましたが、6月以降の噂もあるようですね。

在庫の関係というよりSUPERよりPRO優先のためと思えるほど積極性が無い状況ですね。RTX5000でシェアがより伸びて強すぎることも大きく関係してそうです。

ああそれもあるか。個人よりサーバー向けが伸びてるか。個人パソコンの世界はかなりマニア向けになって行きそうだな。今でも十分そうか。

クロックが高いのに消費電力が少ないのは何故だろう

5070tiを2900MHzまで回したら消費電力が急激に悪化するはずなんだけども

これPNYが早いんじゃなく運良く良個体引いただけな気がする

afterburnerで両グラボのクロックを手動で合わせて比較してもらいたかったり

5070Tiは2700~2900MHzは普通ですよ。

3200~3300MHzでは300W+10%の330Wまで開放する必要ありますが、それでも急激に悪化まではなく5080(360W開放)より低いです。

vBIOSの差かもって書いてあるけどよく分からんっす

2700-2800MHzがスウィートスポット

それ以上上げると消費電力が増える割にそこまで性能は伸びないからあまり効果的ではない

AfterburnerのCurve Editorで2800位に最大クロックを制限してメモリクロックを1000-1500位あげるのが一番良い

性能はほぼ変化せず消費電力もTDPから20%減くらいになる

闇雲にクロック上げても現代のGPUは殆ど性能伸びないよ

RTX5000はクロックを割合的に他より大きく上げられるので効果は高いですけどね。

GDDR7のクロックを上げるだけでも7%アップするので全体で15~20%も向上します。しかもその向上率で30W程度しか上がりませんのでワットパフォーマンスも良好なままです。

ブランド力以前に日本参入が最近だから誰も知らないし、そもそも売ってない。

>ブランド力以前に日本参入が最近だから誰も知らないし、そもそも売ってない。

PNYは相当昔からある老舗コンピュータデバイスメーカー。1985年創業らしいよ。日本市場でのコンシューマグラボ製品に限ってもGeForce 4 MX400くらいの時代からアキバで売ってた。

いやそれはあなただけでしょw

私は知ってるしかつてかって使用してた。

あなたが知らないだけ

PNYの正式名称ってそんなんだったの…

PNYっていうほど最近じゃないし前からいい製品出してるよ。お値段も馬鹿高くないしね

PNYグラボは4070Tiから使い始めて今はこのレビューと同じPNYの5070Ti使ってるけどなかなか優秀。何が特段に優れてる訳でもないけどこのコストで必要なもの全部揃えてきてくれるのがひたすらにありがたい。

あと光らないのもありがたい。

5070Tiはラスタライズ以外も十分使える能力とDXR1.2でより強みも期待できる立ち位置。

よって安売りしなくても鉄板といえますが、ゆえに昔からの有名どころのメーカーはもう下がりすぎないように引き締めているようにも思える状況でPNYは安値を維持してますね。

別モデルの話で恐縮ですが、PNYの4070Ti SuperをAmazonで購入したのですが故障してしまい、ASKへ返送したところカード本体に貼ってあるシリアルのシールが無い…と言い張られて対応を断られそうです。

開封後そのまま取り付けて利用しており、わざわざシリアルが記載してあるシールを剥がさないですが、そもそも最初から貼ってあったかも意識していませんでした。

シールが貼ってない写真を送ってきましたが、そもそも向こうで剥がされた可能性だってあるわけですし。

なので購入した際は保証書だけでなく、カード本体のシリアルのシールが貼られているかも気を付けたほうが良いかもしれません。

これからは開封後にくまなく写真を撮っておかないと駄目ですね…高い勉強代になりました。

・開封からそのまま利用しており、シリアルのシールを剥がしていない

・こちらとしてもシリアルのシールをそもそも剥がす理由が無い

・出荷時にシールが貼られていた証明もしようがない

と、クレーマーの理屈かもしれませんが伝えたところ、修理を認めると連絡がありました。

ただ前述の通り、保証に関わる部分がシールという剥がれや汚損の可能性がある箇所に依存している為、気を付けたほうが良いと思います。お騒がせしました。

解決して良かったね。メーカーも石頭じゃいかんからね。色んなケースがあるからね。シール保証は考えものだよ。

シールの有無で保証が消えるなら、金属プレートにでも刻印して付けとけと思うが。

数万円以上とか充分高いからな。

製造の責任者なら自社の商品か分かるだろうに。

シールは剥がれ、破れの可能性が出るから、そこに保証を紐付けするのは反対だ。

かなり熱持つ製品だしな。

シールが取り付けの際に擦れ落ちるとかは無いよね。

シールが浮いてるようなものは見かけた事はあるが。

まあニセPNYの商品じゃないなら、対応しないのはどうなんだろうな。PNY製なのは確かだろうし。

故障だとアマゾンに直接返品出来ないのかな。

交渉だけでもしてみたら。

いつも為になるレビュー楽しみにしてます。

ちもろぐさんは、グラボのレビューでオーバークロックや

低電圧化のテストはされないのですか?

PNY の5070tiモデルを検討していていろいろ調べていて気が付いたのですが、PNY にはPLUSモデルというマイナーチェンジ版?があるようですが、日本国内には入ってきていないっぽいです。海外のサイトの情報を見ると、おそらく冷却関係の改良でヒートシンクなどが大型化してその関係でボード全体のサイズも一回り大きくなっているようです。ということは、当然冷却効果もアップしているということだと思われますが、なぜ日本には入ってきていないのでしょうか・・・。

PLUSモデルですが一応日本アマゾン内でアマゾンUSが販売はしてますよ。

お値段込み込みで14万くらい。

需要と供給、現在の在庫状況とか色々関係してると思うけど。沢山在庫がはけるなら入る可能性上がるかもしれんけど。海外から直でパーツ仕入れてるところとかやらんならどうだろう。個人輸入はリスクがね。

VRM(電源制御部)に関してツッコミです。

MSVDDはGPU側のメモコン用です。VRAMそのものに供給するためではありません。

FBVDDはVRAM用です。

引用開始

『MSVDD(VRAM):4個(200 A)

FBVDD(フレームバッファ):3個(150 A)

GPU本体で500 Aほど、VRAM側が200 Aで、高帯域なVRAMの安定性を確保するフレームバッファ用に150 Aです。』

引用終了

あーこれはファンの裏に埃が付着すると掃除がクソ面倒というか保証を諦める以外にほぼ不可能な構造っすねえ

何故Sapphireみたいにしないのか…

現在4070ti xlr8使ってるけど、ノイズ面では5070ti劣るのかな?

旧BIOS使っていて、最低速速の30%で1000 RPMで回してるからめちゃくちゃ静か。因みに新BIOSは30%1450 RPMでめっちゃうるさかった。

5070tiの上位モデルルの「プラス」が国内で変えたらよかったんだけどな…

どこもグラボが品切れの中、ツクモでこれが復活してたんで指が滑った。179800円!丁度マザボも壊れやがったので購入 TUF GAMING B650EM-PLUS WIFI なんかクーポン付いてて2200円引きで2万円切り。上の方に書いた(もはや懐かしい)けどやっぱマザボは安いと思うわ〜w

17万まで上がったんで静観か我慢してこれを買うかの二択ですね。

5070tiの高騰が煽られれば20万くらい行きそうですし、17万でも選択肢には入りますね。

RAMは気づいたときには手遅れだったけど、やかもちさんのレビュー見て(最安ではなかったけど)ブラックフライデーでpny5070ti買っといて良かった… でもこんな状況で仮に3年以内にオジャンしたとき、モノ自体が無さそうだけどちゃんと保証してくれるんかなあ?