手持ちタイプの超小型パソコン「ハンドヘルドPC」が意外と流行っていて衝撃でした。

PS5やゲーミングPCを持っていると、スペックの割にやや割高なハンドヘルドPCに今ひとつ興味を持てなかったです。

しかし、自分のイメージよりはるかに受け入れられつつある様子を見るに、実際に使ってどんな体験ができるか好奇心が勝ってきました。

「ASUS ROG Xbox Ally X」を1台買ったので詳しくレビューします。

(公開:2025/10/21 | 更新:2025/10/21)

ASUS ROG Xbox Ally Xの仕様とスペック

| ASUS ROG Xbox Ally X 2025年10月時点のスペック | |||

|---|---|---|---|

| CPU | Ryzen AI Z2 Extreme (Zen 5世代 / 8コア16スレッド) | ||

| 内蔵GPU | Radeon 890M (1024コア / 2.90 GHz) | ||

| メモリ | 24 GB (LPDDR5X-8000) | ||

| SSD | 1 TB (NVMe SSD) | ||

| 電源 | 65 W(ACアダプター) | ||

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (MediaTek MT7922 / 最大2.4 Gbps / BT 5.2) | ||

| ディスプレイ | フルHD(1920 x 1080) (7インチ / 最大120 Hz / VRR対応) | ||

| 各ポート |

| ||

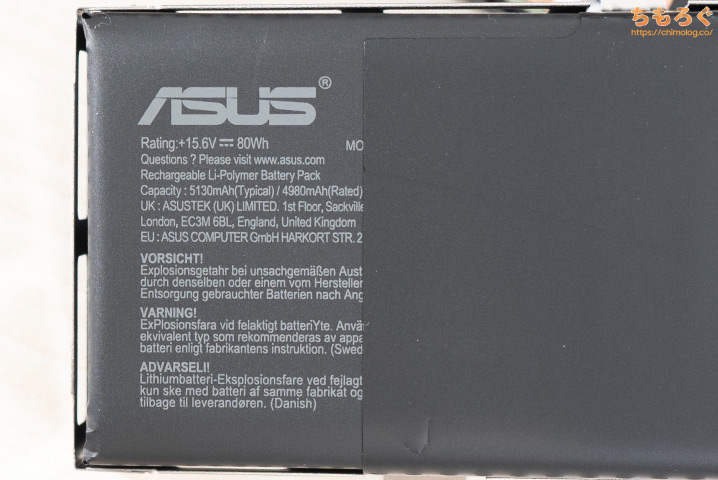

| バッテリー | 80 Wh (リチウムイオンバッテリー) | ||

| OS | Windows 11 Home | ||

| 保証 | 1年間 (保証ポリシー:→ 最新) | ||

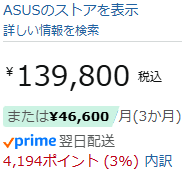

| 参考価格 2025/10時点 |  | ||

「ASUS ROG Xbox Ally X」は、手で持って操作するハンドヘルド型ミニPCです。

携帯ゲーム機として使えるように、ディスプレイ(画面)も搭載してあるし、ゲームパッド風の物理ボタンまで本体に設けられています。

筆者のイメージだと、基本的にパソコンとディスプレイと操作コントローラはすべて別々です。対する今回のハンドヘルド型PCはすべて装備済み。若干カルチャーショックを受けてます。

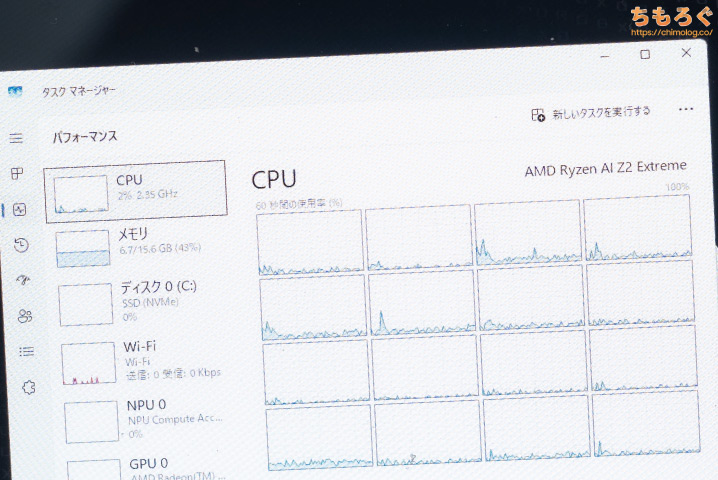

(Ryzen AI Z2 Extreme)

ミニPCとしてのスペック面も予習します。

CPUに「Ryzen Z2 AI Extreme(8コア16スレッド)」を搭載。AMDがハンドヘルド製品向けに用意した特殊なRyzenシリーズです。

体感性能と省電力性を両立するため、大型コア(Zen5)を3コア6スレッド、小型コア(Zen5c)を5コア10スレッド組み合わせます。

ゲーム性能に大きく影響する内蔵GPUは「Radeon 890M(最大2.9 GHz)」を搭載。定番のモバイルゲーム程度なら、フルHDでそこそこの画質で動かせる性能です。

アップスケーリング機能「AMD FSR 3」や、フレーム挿入機能「AFMF 2」を併用して、ゲーム映像のスムーズさを視覚的に向上させるテクノロジーも対応します。

メインメモリに高速なLPDDR5X-8000規格を容量24 GBも搭載済み。メモリが速いほど内蔵GPUも高速化できるから、LPDDR5X-8000を搭載するのは自然な流れです。

ASUS ROG Xbox Ally XのPCスペックをまとめると、約10万円前後のハイエンド級ミニPCに近いです。

フルHDディスプレイ内蔵、ゲームパッド風な物理ボタン、ハンドヘルド向けにカスタムされたWindows 11など。ASUS独自の付加価値を考慮すれば、約14万円近い価格も理解できます。

ちなみに北米価格は約1000ドルだったりします。昨今のひどい円安レートと消費税を加味して、約14万円の国内価格は逆ザヤ状態です。

ASUS ROG Xbox Ally Xのデザインとパーツ構成

パッケージデザインと付属品

思ったより大きな箱で届きました。マットブラック塗装のツルツル質感なパッケージに、ゲーム機本体のライン画が描かれています。

パッケージに封印シールが貼ってあります。切れていたら開封済み、今回は新品だから当然ながら切れていないです。

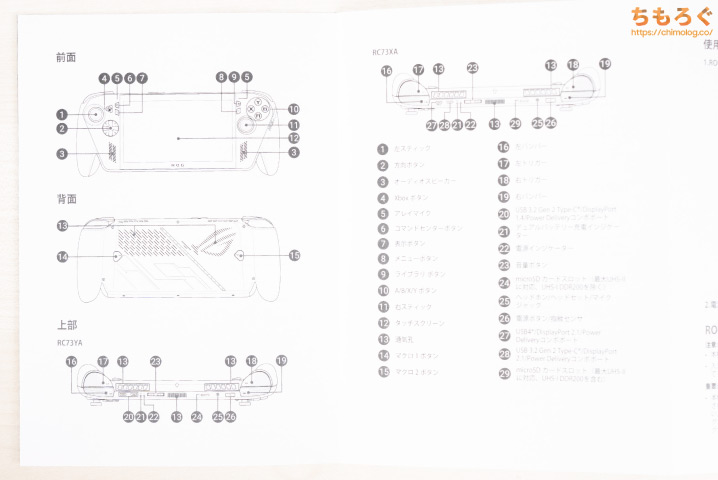

開封すると、インターフェイスの説明が書かれた説明書がお出迎え。

フタの裏面に、Web版マニュアルにアクセスできるQRコードが記されます。

- 説明書

- サポート連絡先

- ACアダプター

- ゲーム機本体

必要最低限のシンプルな付属品です。

説明書は見事に日本語化され、フォントも正しく日本語です。ローカライズが格安中華系メーカーとやはり大違いです。

メーカー保証のやり取りに使う連絡先が記されたマニュアルです。

- 0800-123-2787(ASUSコールセンター)

- 0570-783-886(通話料は有料)

きちんと連絡可能なサポートセンターを配置していて感心します。

ふだんレビューしている格安中華系メーカーなら、そもそも電話番号すら記載がありません・・・。

Wi-Fi 6Eモジュール搭載のパソコンに必要な技適マークは、本体の底面に記載されています。

総務省のデータベースに該当する技適番号の登録があり、名称「MediaTek Inc.」、機関名「TAC」で技適を取得しているようです。

ちなみに今回の技適番号「020-220195」は特定のパソコンに紐づけられず、MediaTek製Wi-Fiモジュール本体に紐づいているようで、他にも大量の取得情報が出てきます。

おそらくパソコン本体に限らず、マザーボード本体についているWi-Fiボックスにも同じ番号が見つかる可能性があります。

ACアダプターは最大65 W(20.0 V x 3.25 A)に対応。「ASUS JAPAN株式会社」名義でPSE認証マーク取得済みです。

負荷シミュレーターで3.32 A付与すると、実測値で約65 Wを引き出せます。

【容量2リットル】ゲームパッド風デザイン

7インチディスプレイにゲームパッドが合体した「ハンドヘルド」型パソコンです。

しなやかさと軽量化のため、あえてプラスチック製シャーシを採用します。

本体の高さは実測5.8 cm(ジョイスティック含む)です。

横幅は実測29.0 cm、奥行きが実測12.4 cmでした。

- ASUS ROG Xbox Ally X:約2.09リットル(2085.7 ml)

- ThinkCentre Tiny Gen2:約1.19リットル

- HP ProDesk 405 DM:約1.08リットル

- GMKtec K8 Plus:約1.03リットル(1028.5 ml)

- MINISFORUM UM780 XTX:約0.99リットル(991.2 ml)

- MINISFORUM UM760 Slim:約0.89リットル(893.9 ml)

- GMKtec NucBox M6:約0.85リットル(845.3 ml)

- GMKtec NucBox M5:約0.85リットル(845.3 ml)

- GMKtec EVO-X1:約0.82リットル(815.1 ml)

- AOOSTAR GEM10:約0.80リットル(800.7 ml)

- GEEKOM Mini IT13:約0.66リットル(655.2 ml)

- Beelink Mini S12 Pro:約0.47リットル(469.2 ml)

- GEEKOM AX8 Pro:約0.46リットル(458.4 ml)

筆者の実測で計算すると約2.09リットルと、意外と大きいです。

本体重量が712 g、付属のACアダプターがケーブル込みで209 gでした。合計921 gで家の中で自由に持ち運べます。

ディスプレイと入力デバイスが本体だけで完結しているから、外出先へ持ち出しも簡単です。

(ゲームパッド一体型ミニPC)

(裏面にボタンと給気口)

本体の裏面にL3 / R3ボタンがあり、外部から冷気を吸い込む吸気用スリットが設けられています。

トップパネル(天面)に、排気用スリットと各種インターフェイスが配置されます。ボトムパネル(底面)は完全に密閉され、特に機能がないです。

左右パネルに、手でしっかり掴めるように形成されたグリップデザインに仕上がっています。平均的な大きさの手ですが、とても持ちやすいです。

15.6インチのノートパソコンや1型デジカメと並べてみた写真です。ASUS ROG Xbox Ally Xはそこそこ大きいものの、画面と入力がセットになっている分だけ省スペースで済みます。

Switch 2コントローラやPS5コントローラと並べてみた。

ASUS ROG Xbox Ally X本体はゲーム機のコントローラよりも、一回り大きいイメージです。

代表的な携帯ゲーム機「Nintendo Switch 2」と並べてみた。

画面サイズはほぼ同じに見える一方、グリップ部分の横幅や本体の厚みがかさむせいで、Switch 2を上回るサイズ感です。

ゲームパッド(グリップと人間工学)

「Xbox」の名前を冠するだけあって、ゲームパッド部分のデザインは「Xboxワイヤレスコントローラー」に準拠します。

「Xbox Library」「メニュー」「ABXYボタン」まで、Xbox純正コントローラーとほぼ同一の内容です。

Dパッド(ハイブリッド方向パッド)、Xbox Game Barボタン、表示ボタンも実装済み。加えて、ASUS独自アプリを呼び出す「Armoury Crate SE(コマンドセンター)」ボタンが追加されています。

右バンパー(RB)ボタンと、右トリガー(RT)ボタンです。

反対側に、左バンパー(LB)ボタンと、左トリガー(LT)ボタンです。

本体裏面にあるボタンは、ASUS ROG独自デザインです。

ゲーム機であると同時にWindowsパソコンでもある「ROG Ally」シリーズを、少ないボタンで柔軟にコントロールできるように設けられたボタンです。

左右それぞれ1個ずつ「M1」「M2」と名付けられたボタンが実装されています。正式名称はマクロボタン(Macro)です。

| キーマッピング デフォルト設定の場合 | |

|---|---|

| 組み合わせ | 結果 |

| マクロ + 方向パッド(↑) | ソフトキーボードを表示 |

| マクロ + 方向パッド(↓) | タスクマネージャー |

| マクロ + 方向パッド(←) | デスクトップに戻る |

| マクロ + 方向パッド(→) | タスクビューアー |

| マクロ + A | スクリーンショットを撮影 |

| マクロ + B | ボタン割り当て一覧を表示 |

| マクロ + X | マルチディスプレイの表示設定 複製 / 拡張 / 特定の画面のみを選択 |

| マクロ + Y | ゲーム画面のキャプチャ(録画)を開始 |

マクロボタンと特定のボタンを組み合わせて、ショートカットキーとして利用できます。

もちろん、「Armoury Crate SE」アプリから、ゲームパッドモードのキーマッピング設定画面で別のキーも割り当て可能です。

たとえば・・・

- アクション

(音量調整、ウィンドウを閉じる、Ctrl+Alt+Del、Copilotを起動、音声入力などなど) - キーボードの特定キー

- テンキーの特定キー

- マウスの特定ボタン

など、信じられないほど自由に機能を割り当てられます。「コンビネーションキー」から、特定のボタン同士の組み合わせも設定できます。

筆者は「鳴潮」でカメラをズームする用に、マウスのホイール(↑)をM1ボタンに割り当てて、長押し連打を50ミリ秒(毎秒20ホイール相当)で登録して使っています。

ジョイスティックの使用感は意外と良好です。

崩壊スターレイルや鳴潮など、PS5向けに提供されているゲームなら、ゲームパッド用の操作モードが用意されていてそのままプレイできます。

本体ディスプレイが静電容量方式タッチパネルだから、スマホのように画面をダイレクトにタッチして操作もできます。

Dパッド(ハイブリッド方向パッド)でキャラクター切り替えなど、すべてのボタンに役割が割り当ててあり、驚くほど違和感なく「ゲーム機のように」動かせます。

競技性の強いeSportsタイトルなど、キーマウ前提に設計されたゲームを除けば、ゲームパッドモードで快適にプレイ可能です。

本体ディスプレイの画質と性能(測定)

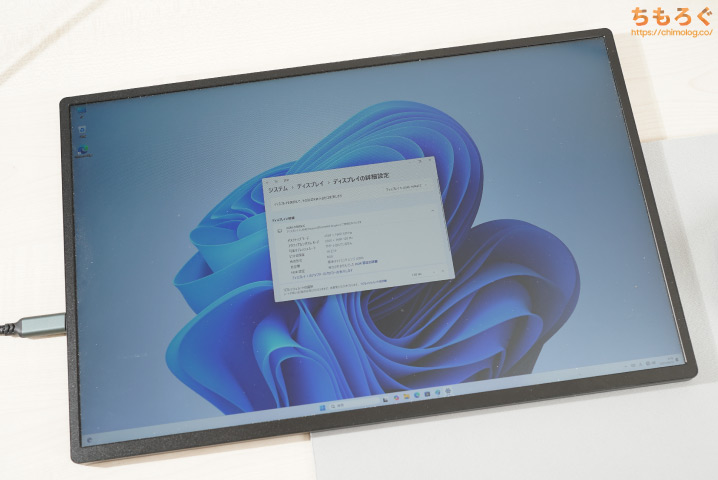

ASUS ROG Xbox Ally Xの本体ディスプレイ(型番:BOE TS070FHM-LU0)をテストします。

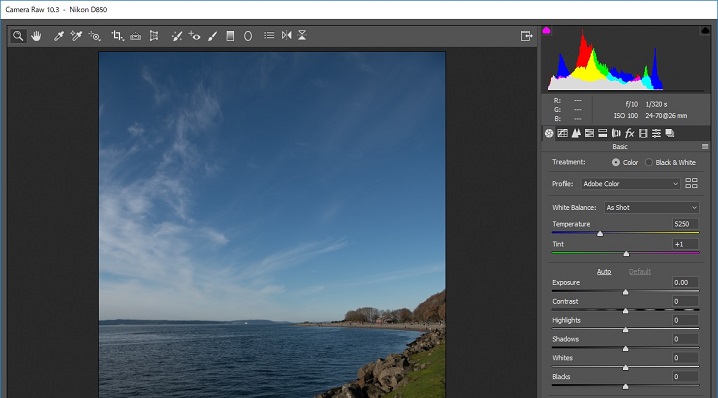

高速測光が可能な比色計「Display Plus HL」と、比色計をキャリブレーションする分光測色計「i1 Pro 2」のコンボで、ディスプレイの画質を詳しく調べます。

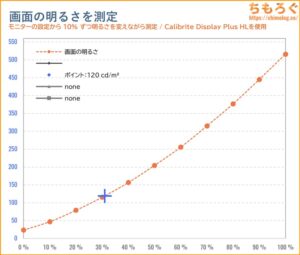

メーカー公称値の「500 nits」記載どおり、実際の明るさは最大516 cd/m²を叩き出し、屋外でもギリギリ使えるレベルの明るさに達します。

コントラスト比は約1200:1です。平均的なIPSパネルに相当します。

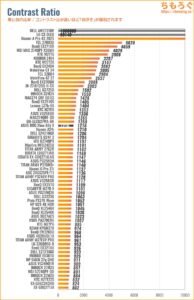

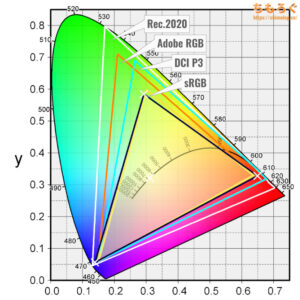

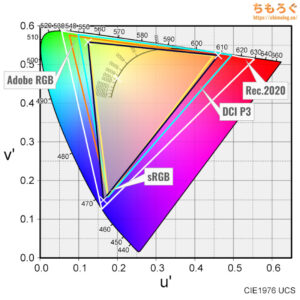

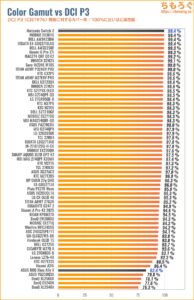

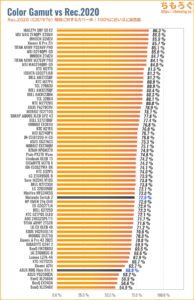

ほとんどの一般人が「画質」だと感じ取っている、色の鮮やかさ(色域)を測定したグラフです。

画質評価で主流の「DCI P3」規格に対して、カバー率82.4%です。もっとも広大な規格「Rec.2020」に対して、カバー率わずか60.9%に過ぎません。

他のゲーミングモニターと比較すると、ASUS ROG Xbox Ally Xの本体ディスプレイがいかに平均以下の画質か、一発で分かります。

たとえば、同じく携帯ゲーム機のNintendo Switch 2と比較してください。色域の広さは歴然、Switch 2の方が鮮やかな色を表示できて美しいです。

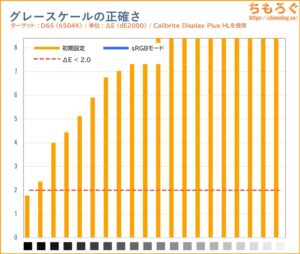

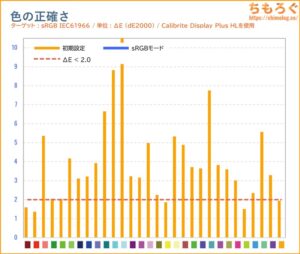

色の正確さをテストしました。

グレースケールが全体的に青すぎて一致しないです。カラー精度はほどほど優秀ですが、DCI P3色域が狭いから当然です。

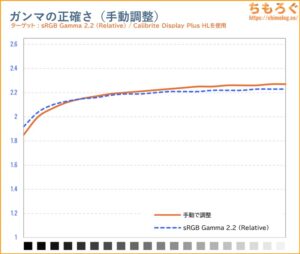

「Armoury Crate SE」アプリから、GameVisual画面を開いて色温度を調整できます。

画像の設定どおりにやると、グレースケールの精度が一気に改善します。明暗差(ガンマ)もかなり改善され、違和感のないコントラスト感を楽しめます。

画面が青すぎて目が辛い方は、ぜひGameVisual画面を開いて好みに合わせて設定してください。

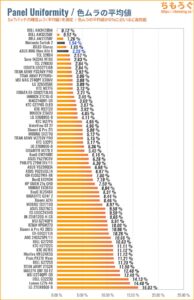

パネルの四隅がほんのわずかに薄暗く見えますが、実際のゲーム中に気にならないレベルです。

色ムラ平均値は約2.3%で、Nintendo Switch 2に少し劣るものの、一般的なゲーミングモニターをはるかに上回ります。

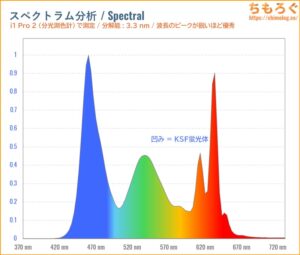

波長データは「赤色が凹む」パターンが見られるので、いわゆるKSF蛍光体タイプの液晶パネルです。2025年時点、もっとも市場にありふれた普通のパネル方式です。

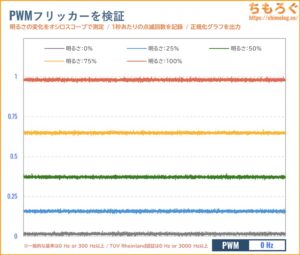

フリッカー(画面のちらつき)は一切検出されません。完全なフリッカーフリー(DC調光)です。

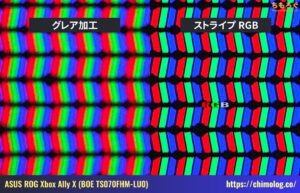

微妙に波打つレイアウトですが、おおむね「ストライプRGB」配列です。

PCモニターに適したスタンダードな配列なので、テキストの視認性も良好そのもの。妙なボヤけがなく、くっきり明瞭な文字を表示できます。

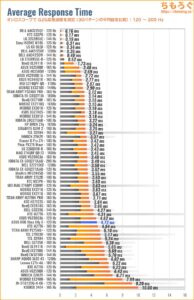

映像のくっきり感とすごく関連性がある「応答速度」も測定しました。

リフレッシュレート60 Hz時で平均5.05ミリ秒、120 Hz時なら平均4.72ミリ秒です。可もなく不可もなく・・・ですが、携帯ゲーム機としては優秀。

Nintendo Switch 2が平均17ミリ秒に対して、ASUS ROG Xbox Ally Xは平均5ミリ秒、なんと3倍以上も高速です。

パネルの反射加工は「グレア(Glossy display)」です。周囲が映り込みやすい代わりに、画面の透明感が増してクリアな映像を表示できます。

なお、本体ディスプレイは最大520 cd/m²程度まで明るくできるため、それほど映り込みは気にならない印象でした。

【メモ】パネルの評価スコア:3.8 / 5.0

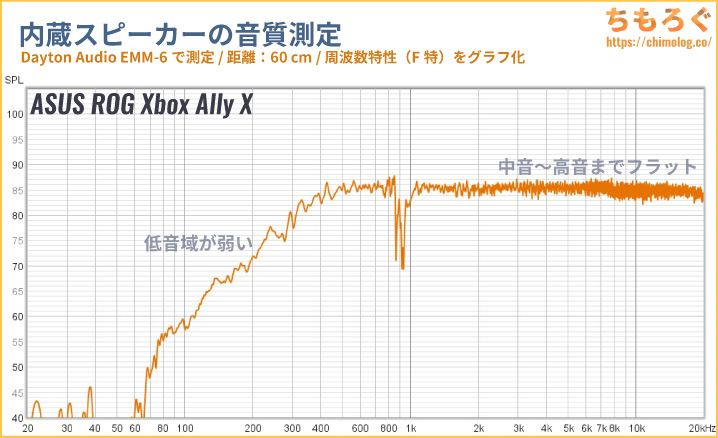

内蔵スピーカーの音質テスト

内蔵スピーカーが意外にしっかりした音質です。

400 ~ 20000 Hzまで一貫してフラットな特性で、全体的にクリアな音質に聞こえます。

ただし、200 Hz以下の低音域がほとんど出ないスカスカ特性なため、音の厚みや臨場感はハッキリ欠けています。

USB4次第で広がるインターフェイス仕様

- 電源ボタン

- ヘッドホン端子(3.5 mm)

- microSDXCカードスロット

右ボタン側に、電源ボタンとヘッドホン端子、microSDXCカードスロット(平均130 MB/s)があります。

- 音量ボタン

- USB 10 Gbps(Type-C)

DP Alt Mode / USB PD対応 - USB 40 Gbps(Type-C)

DP Alt Mode / USB PD対応

左ボタン側に、USB Type-Cポートが2つあります。

内1つがUSB 10 Gbps仕様です。DP Alt ModeでDisplay Port 1.4、USB PDに対応します。

もう1つはUSB 40 Gbps(USB4)仕様で、同じくDisplay Port 1.4とUSB PDに対応します。

では、各インターフェイスが仕様どおりに機能するかどうか、実機で検証します。

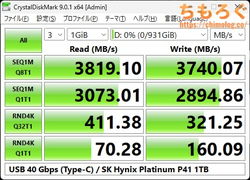

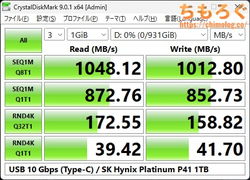

USB 40 Gbps対応のエンクロージャー(中身:SK Hynix Platinum P41 1TB)を使って、USBポートのデータ転送速度を実測します。

USB 40 Gbps(Type-C)ポートは約3800 MB/s前後、USB 10 Gbpsポートにて約1050 MB/s前後の転送速度を確認できました。

ただし、使用するUSBエンクロージャーによっては、Windows側で書き込みキャッシュを有効化しないとランダムアクセス性能(RND4K Q1T1)がまったく出ない場合があります。

メーカー仕様表で特にアピールされてないですが、USB Type-Cポートで最大15 W(5.0 V x 3.0 A)のUSB給電(USB Power Delivery 3.0規格)に対応します。

Type-C給電に対応するモバイルモニターを、Type-Cケーブル1本だけで外部ディスプレイ化できて便利です。

USB4(Thunderbolt4互換)ポートだから、USB4規格のドッキングステーションを正常に動かせます。

たった1ポートで、HDMIやDisplay Port端子、LANポートや複数のUSBポートを拡張できます。ドッキングステーションがあれば、普通にパソコンとしても活躍できます。

ASUS ROG Xbox Ally XにLANポートはなく、Wi-Fi 6E(無線LAN)のみ実装。

MediaTek製MT7922チップ搭載で、筆者のWi-Fi 7ルーターに対して最大2402 Mbps(5 GHz帯)でリンクアップを確認しました。

ダウンロードが約1900 Mbps、アップロードで約2000 Mbpsを叩き出す、一般的な有線LANポート(1G)を2倍近くも超える通信速度です。

強力なダウンロードサーバー(Steamやhuggingfaceなど)が相手なら、なんと100~150 MB/s前後のダウンロード速度を実際に出せています。

ELECOM製の格安Wi-Fi 7ルーター(型番:WRC-BE94XS-B)で、有線LANポートと無線(Wi-Fi)の通信速度を検証しています。マトモな光回線さえあれば、安物のルーターで問題なし。

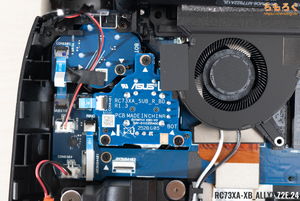

ASUS ROG Xbox Ally Xの分解とパーツ増設

ケースの開封(フタの開け方)

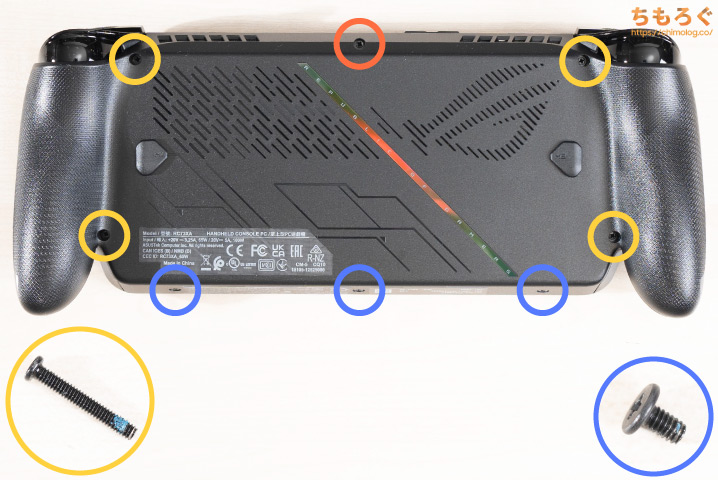

先端が非常に細い、精密プラスドライバー(PH0規格)を用意します。

ASUS ROG Xbox Ally Xの開封はやや難しいです。

裏面パネルを止めている、合計8本の小ネジを反時計回り(左)に回転させます。下3本が小ネジ、左右4本が長ネジです。

上1本のみ脱落防止が施され、本体から離れないので注意。

ネジを押し込む力が90%:ネジを回す力は10%の比率がコツです。ネジを回す方向に力を入れすぎると、ネジ山が舐めて(潰れて)しまうので注意。

小ネジをすべて外したら、隙間に分解ベラを挟み込み、テコの原理でパキパキと持ち上げて「ツメ」を解除します。

全部で12個所くらいツメがあって、なかなか手間でした。

内蔵バッテリーは小ネジ5本で固定されています。

定格電圧15.6 V(容量80 Wh)のバッテリーです。

パーツの拡張性をチェック

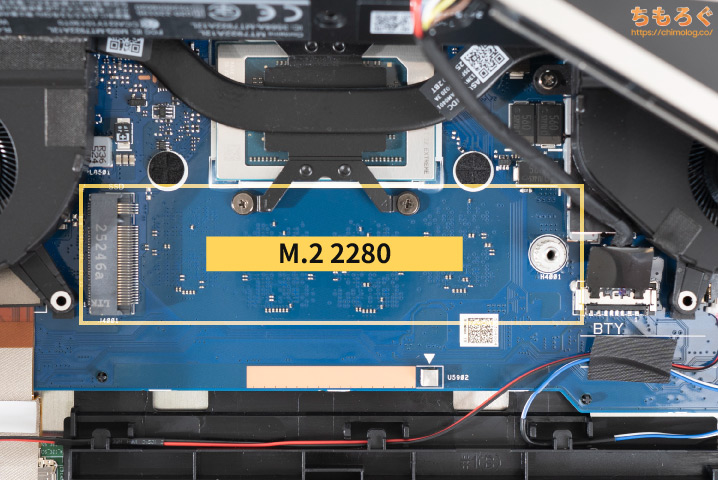

内蔵バッテリーを取り外すと、M.2スロットにアクセス可能です。

- M.2スロット(2280サイズ / NVMe SSD)

拡張性はたったこれだけ。

メモリははんだ付けで増設不可、M.2スロットは1箇所しかないから、容量を増やすなら丸ごと交換が必要です。

他のパソコンでSSDをクローンするか、Windowsの回復画面でリカバリーメディアを作成しないと、SSDの増設は不可能です。

ASUSの公式マニュアルいわく、わざわざリカバリーメディアを作成せずとも、クラウド上からWindowsを再インストールする仕組みが用意されているらしいです。

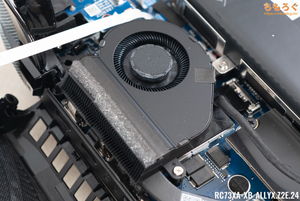

搭載パーツを目視でチェック

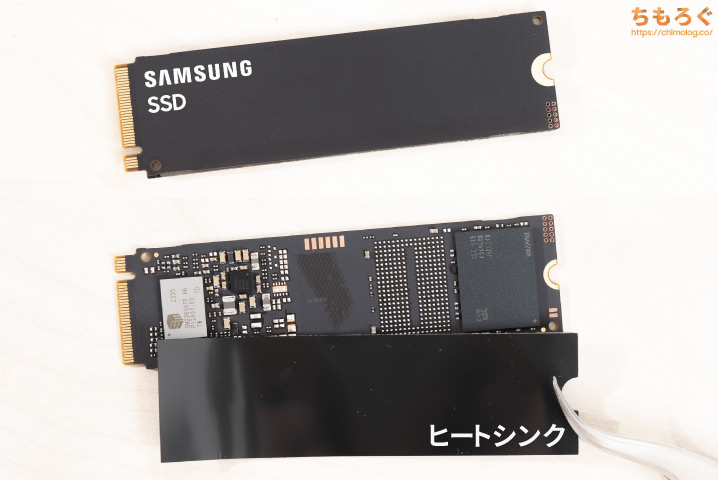

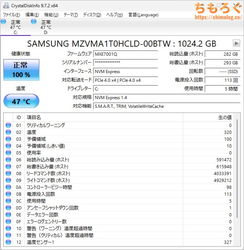

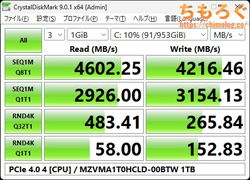

標準搭載のNVMe SSDは「Samsung OEM(型番:MZVMA1T0HCLD-00BTW)」でした。

放熱性を高めるヒートシンクとして、厚み1.0 mmもない薄っぺらい金属板が取付済み。

PCIe 4.0 x4対応のそこそこ高性能なNVMe SSDです。

ただし、空き容量がある内は快適な動作感ですが、空き容量が10%を切ってくると書き込み速度が安定しません。

分解写真(高解像度まとめ)

Windowsのライセンス状況

ASUS ROG Xbox Ally Xを起動後、インターネットに接続すると自動的に「デジタルライセンス認証」されます。

- ライセンス種別:OEM_DM channel(リテール版)

- ライセンス状況:ライセンスされています

コマンドプロンプトに「slmgr /dli」と入力して、ASUS ROG Xbox Ally XのWindowsライセンスを確認しました。

結果は「OEM_DM channel」、正規のOEM版ライセンスがインストールされています。

ASUS ROG Xbox Ally Xの性能をベンチマーク

(8コア16スレッドの性能をテスト)

「ASUS ROG Xbox Ally X(Ryzen AI Z2 Extreme)」の性能をベンチマークやゲーミングで検証します。

Windowsの電源管理は「バランス(初期設定)」です。

- ターボモード(最大35 W)

- パフォーマンスモード(最大17 W)

プリインストールアプリ「Armoury Crate SE」から、CPUの動作プロファイル(電力制限)を選べるので、2パターンの性能をテストしました。

わざわざ2パターン検証した理由は、おもに動作音の問題です。ターボモードだとファンの送風音が大きい一方、パフォーマンスモードなら非常に静かな動作音です。

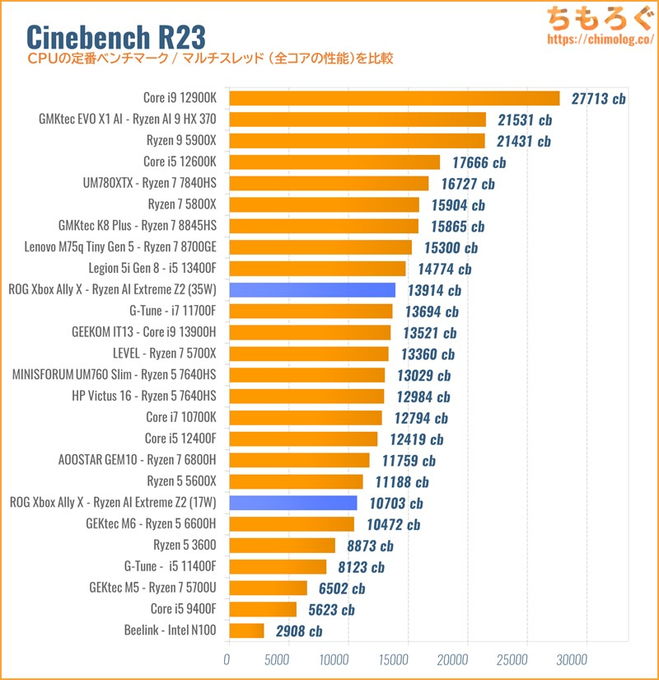

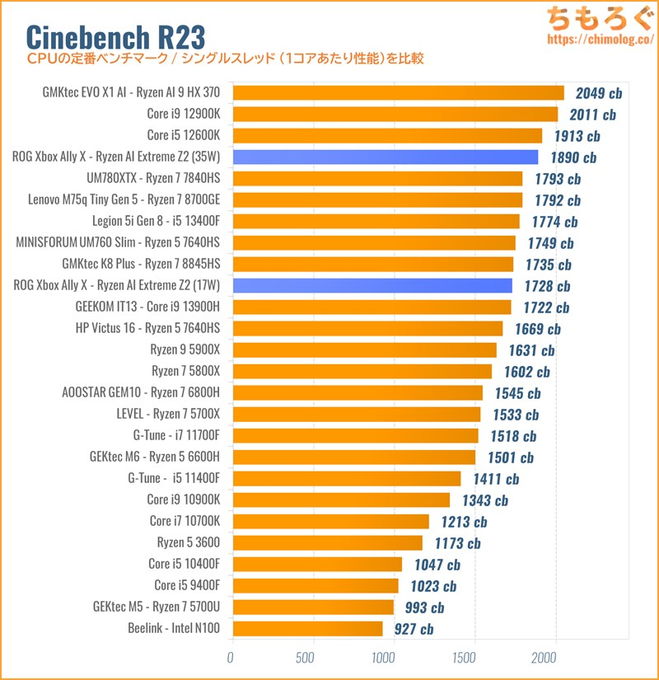

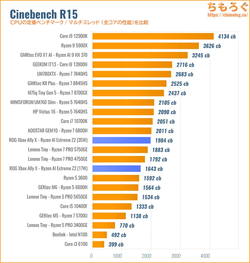

レンダリング / 3DCG系の性能

(※クリックするとグラフ拡大)

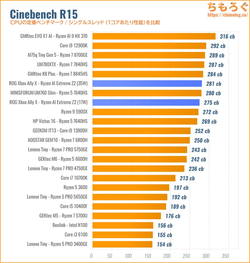

CPUの定番ベンチマーク「Cinebench R23」の比較です。

Ryzen AI Z2 Extremeはゲーム機用の小型CPUですが、デスクトップPC並のスコアを記録します。

ターボモード(35 W)でCore i5 13400Fに迫り、パフォーマンスモード(17 W)でもRyzen 5 5600Xに近い性能です。

体感動作に影響が大きいシングルスレッド性能は、平均的なデスクトップPC(Core i5 13400F)以上です。

ターボモード(35 W)ならRyzen 7 7840HSすら超え、パフォーマンスモード(17 W)でもRyzen 7 8845HSに並ぶ性能を出せています。

レスポンスがサクサク素早く、何かを待たせている間に他の処理を挟む割り込みに対してもスピーディーに処理してみせ、おおむねデスクトップPCに近い感覚です。

右クリックでコンテキストメニューを開く、Win + Eキーでエクスプローラーを開くなど。細かいアクションの反応がスッと出てきます。

ただし、マルチタスク時の性能はやや平凡気味。ゲームのアップデートを複数同時に処理させると、わずかに「もたつき」を感じます。

懐かしい「Cinebench R15」の結果も参考程度に掲載します(※数年ぶりにCinebenchスコアを見に来た人向け)。

動画エンコード

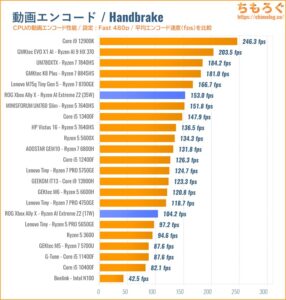

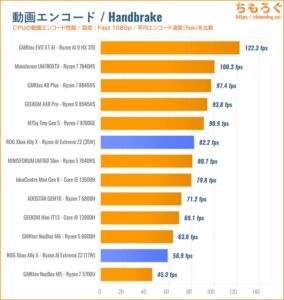

動画エンコードは無料ソフト「Handbrake」を使って検証します。容量が約1 GBのフルHDアニメを「Fast 480p30(x264)」「Fast 1080p30(x264)」プリセットでエンコード。

Intel N100に対して約3.3倍、Ryzen 5 7640HSに匹敵するエンコード性能を発揮します。

デスクトップ版のCore i5 13400F(10コア16スレッド)をわずかに上回ります。ただし、パフォーマンスモード(17 W)だと、Ryzen 5 3600(Zen2世代)を少し超える程度です。

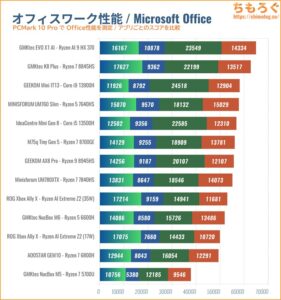

Microsoft Office

| Microsoft Officeのベンチマーク | |

|---|---|

| |

| Edge | 17214 |

| Word | 9159 |

| Excel | 14941 |

| PowerPoint | 11681 |

| 総合スコア | 12879 |

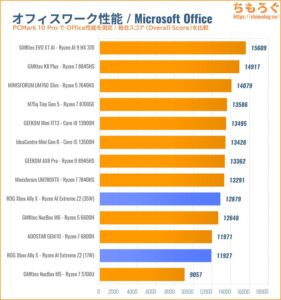

PCMark 10 Professional Editionを使って、オフィスワークの代表例「Microsoft Office」の処理速度をチェック。

スコアの目安はPCMark 10公式いわく「4500点」です。Ryzen AI Z2 Extreme(35 W)が叩き出したスコアはどれも4500点を軽く超えていて、総合スコアは約12900点です。

総合スコアは・・・意外と振るわない結果に。

スコアの内訳によると、ブラウザ(Edge)スコアが優秀。文書作成(Word)スコアも悪くないものの、表計算(Excel)スコアとスライド作成(PowerPoint)スコアが伸びてないです。

高い性能を示す大型コア(Zen5)が8個中3個しか入ってないから、すべて大型コアで構成される旧世代Ryzen(Zen4)に負けたりします。

といっても、実際にExcelで集計作業やグラフ作成を伴うオフィスワークを試してみて、それなりに快適に作業でした。VBAで数千行を処理するようなタスクでもない限り、十分でしょう。

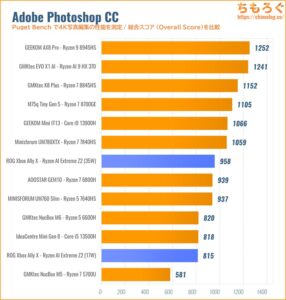

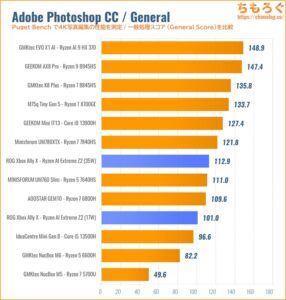

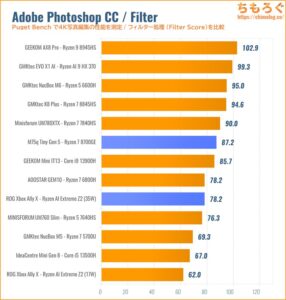

写真編集(Photoshop)

写真編集は「Adobe Photoshop」で処理速度をテスト。Puget Systems社が配布しているベンチマーク用のバッチファイルを使い、実際にPhotoshopを動かして性能をスコア化します。

| マシン | ASUS ROG Xbox Ally X | GMKtec EVO-X1 AI |

|---|---|---|

| CPU | Ryzen AI Z2 Extreme | Ryzen AI 9 HX 370 |

| GPU | Radeon 890M | Radeon 890M |

| RAM | 24 GBLPDDR5X-8000 | 32 GBLPDDR5X-7500 |

| 総合スコア | 958 | 1241 |

| 一般処理のスコア | 112.9 | 148.9 |

| フィルタ系のスコア | 78.2 | 99.3 |

| GPUスコア | 94.3 | 107.5 |

Ryzen AI Z2 Extreme(35 W)のPhotoshopスコアは「958点」です。Photoshopの基本的なタスクをサクサクと処理できる性能です。

ただし、メモリ容量が実質16 GBしかない(残り8 GBを内蔵GPUが占有してる)せいで、ややスコアが伸びづらい傾向あり。

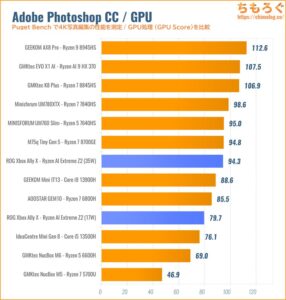

過去レビューしたミニPCと、Photoshopベンチマークの個別スコアを比較しました。

全体的に平均的なスコアです。メモリ容量がもっとあれば伸びたはずです。

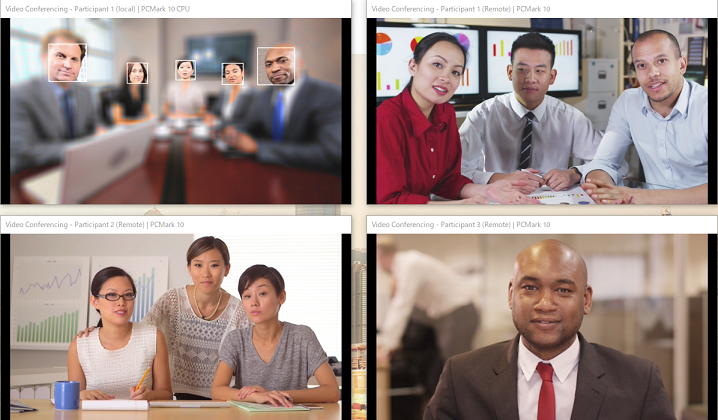

ビデオチャット(VC)の処理速度

PCMark 10の「Video Conference(ビデオ会議)」モードを使って、ビデオチャットの快適さをテストしました。

| PCMark 10でテスト | |

|---|---|

| 総合スコア | 82075000点以上ならOK |

| ビデオチャットの快適度 | 29.9 /30.0 fps |

結果は8207点で、5000点以上を余裕でクリア。複数人とビデオチャットを同時に行った場合の、映像のスムーズさ(フレームレート)はほぼ30 fpsで、上限の30 fpsに迫ります。ビデオ通話は余裕で動きます。

内蔵GPU「Radeon 890M」の性能

ASUS ROG Xbox Ally Xの内蔵グラフィックスは「Radeon 890M(1024コア)」です。モバイル向けのRadeon Graphicsとして、現状トップクラスの内蔵GPUを搭載しています。

| 内蔵GPU (世代) | コア数 (シェーダー数) | クロック (最大値) | 理論性能 (FP32) |

|---|---|---|---|

| Radeon 890M (RDNA 3.5) | 1024 | 2900 MHz | 5.939 TFLOPS |

| Radeon 780M (RDNA 3.0) | 768 | 2700 MHz | 8.909 TFLOPS ※Dual Issue = 1/2 |

| Radeon 760M (RDNA 3.0) | 512 | 2600 MHz | 5.323 TFLOPS ※Dual Issue = 1/2 |

| Radeon 680M (RDNA 2.0) | 768 | 2000 MHz | 3.379 TFLOPS |

| Radeon 660M (RDNA 2.0) | 384 | 1900 MHz | 1.459 TFLOPS |

| Radeon RX Vega 8 (GCN 5.0) | 512 | 1900 MHz | 1.280 TFLOPS |

| Iris Xe Graphics 96EU (Intel Xe1) | 768 | 1500 MHz | 1.997 TFLOPS |

RDNA 3.5世代の1024シェーダー搭載GPUで、動作クロックは最大2900 MHzです。従来世代の最上位だった780Mと比較して、理論性能が約1.3倍に向上します。

対応するゲームならフレーム生成「FSR FG」を使え、ほぼすべてのゲームで使えるドライバベースのフレーム挿入「AFMF 2.1」も対応します。

さっそく定番のGPUベンチマークで比較してみましょう。

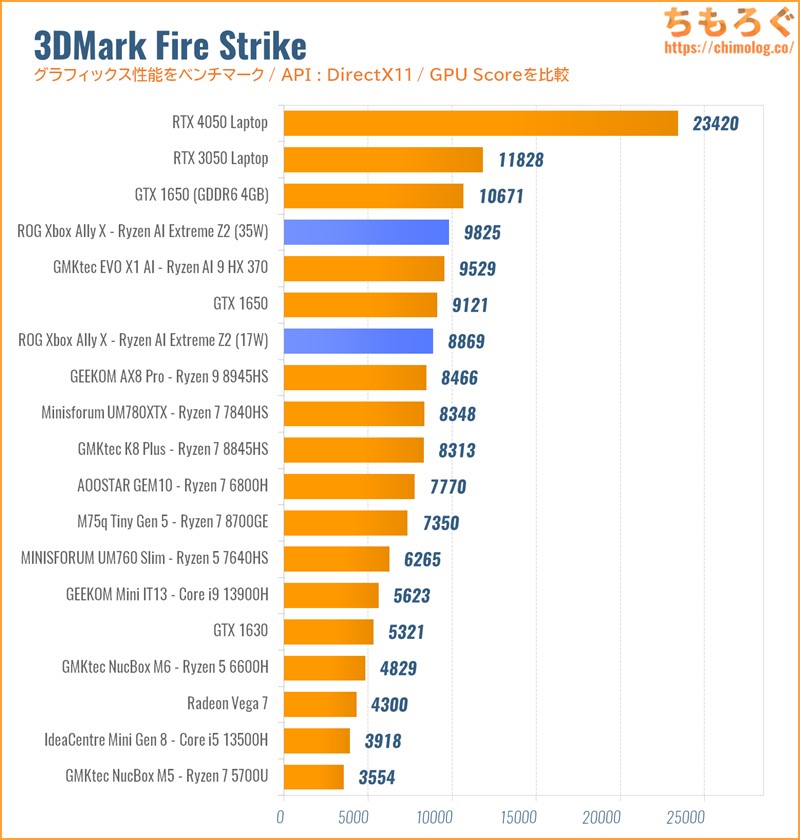

定番ベンチマークで性能比較

基本的なGPUベンチマークの結果まとめです。

スコア単品だけ見てもピンと来ないので、他のミニPCやグラフィックボードのスコアを比較します。

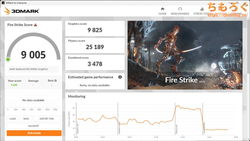

ゲーミングPC向けの高負荷ベンチマーク「FireStrike」の結果です。

GPUの性能を示すGPUスコアが9825点で、ローエンドグラボの「GTX 1630」より約1.3倍も高性能、「GTX 1650」以上のグラフィック性能です。

パフォーマンスモード(17 W)でも、GTX 1650に迫ります。

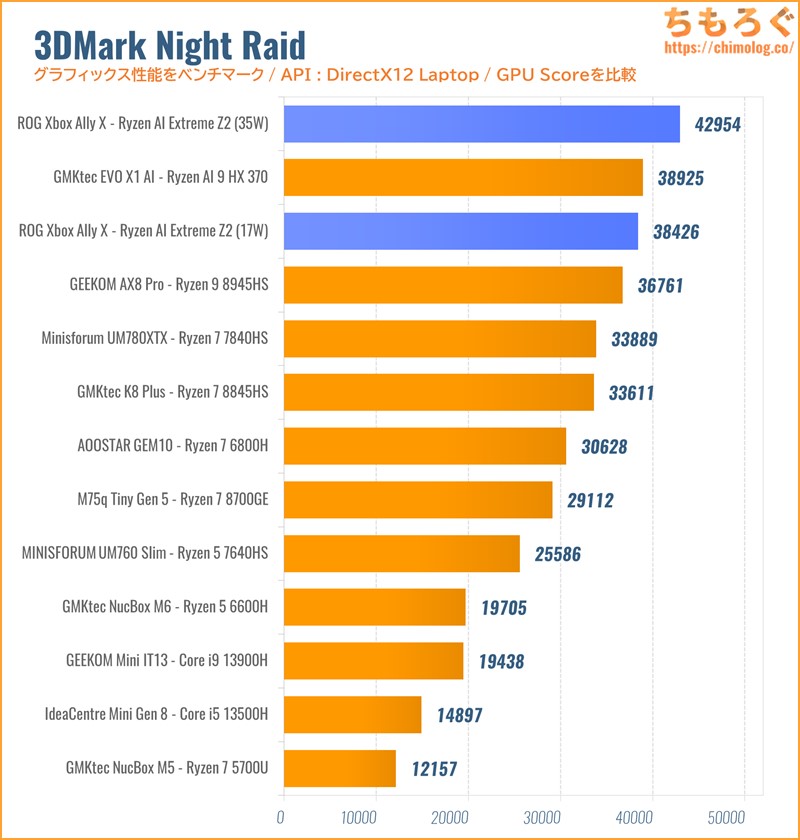

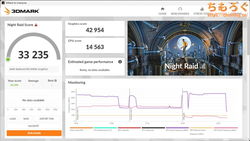

モバイル向けの軽量ベンチマーク「Night Raid」の結果です。

ターボモード(35 W)でまさかのHX 370超え、パフォーマンスモード(17 W)でもHX 370に並ぶあたり、LPDDR5X-8000メモリが効いている予感。

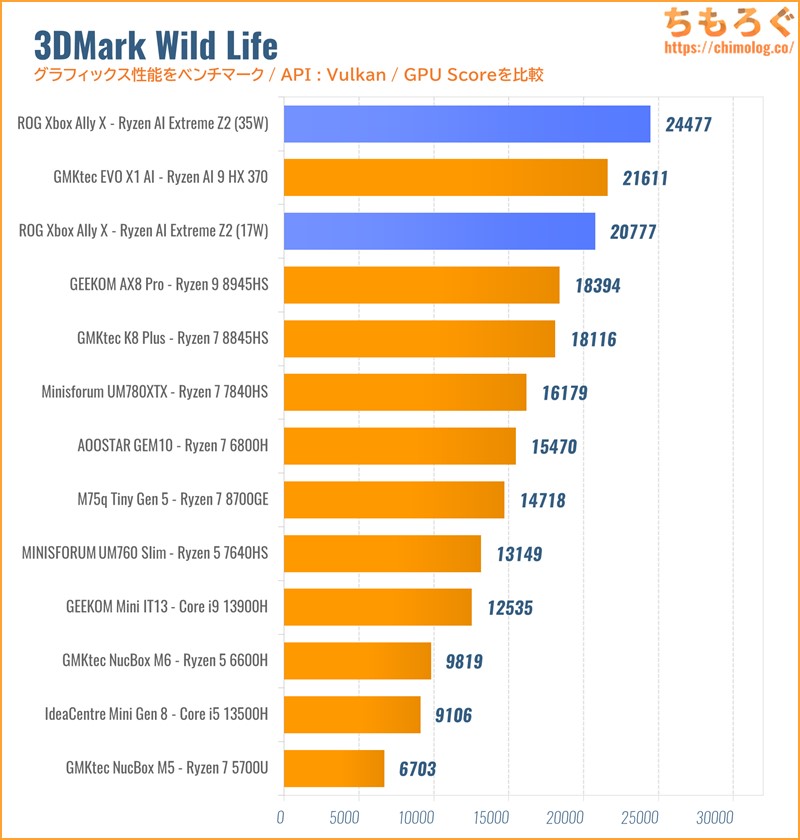

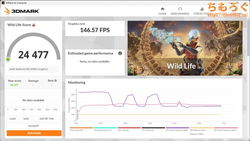

マルチプラットフォーム対応の軽量ベンチマーク「Wild Life」の結果です。

Night Raidとほぼ同じ傾向を示します。

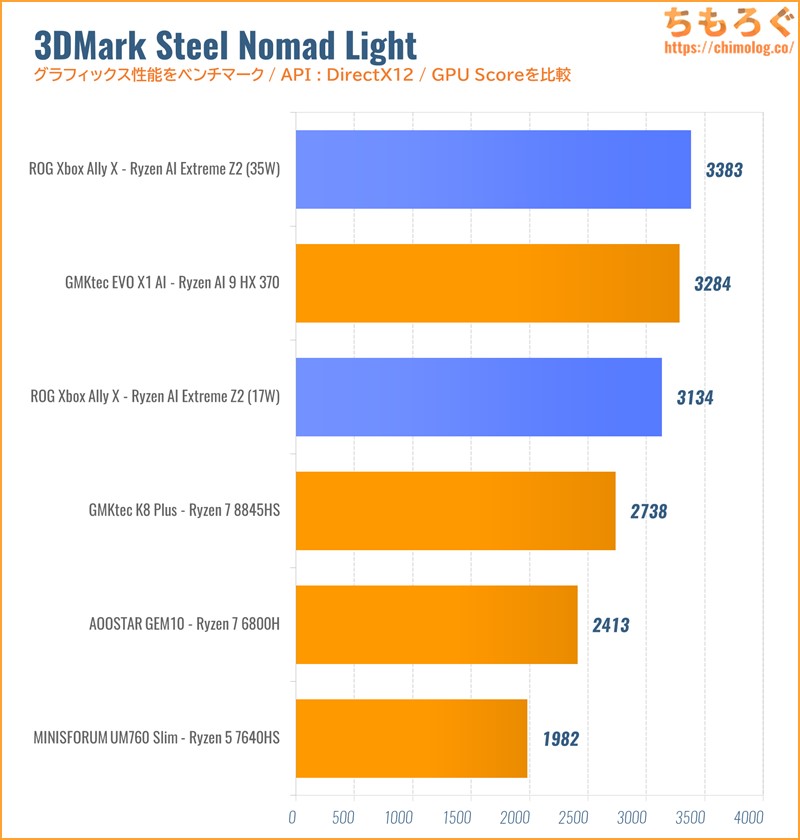

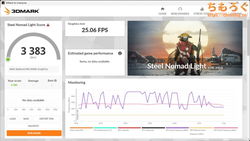

「Time Spy」の後継モデルにあたる、モバイル向けの重量級ベンチマーク「Steel Nomad Light」の結果です。

ターボモード(35 W)でHX 370を超え、パフォーマンスモード(17 W)でもRyzen 7 8845HS以上です。

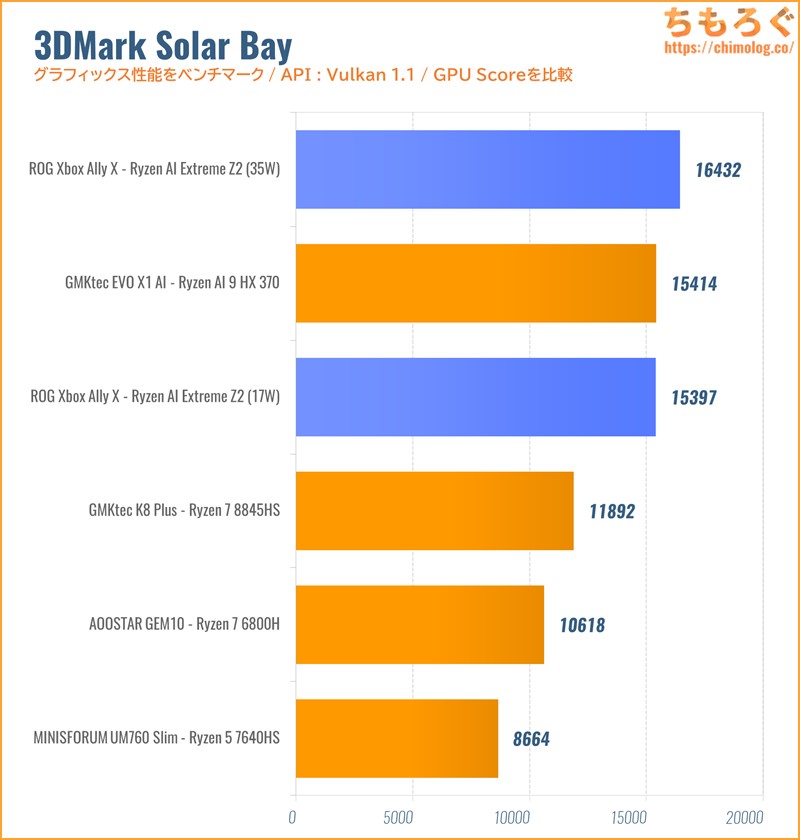

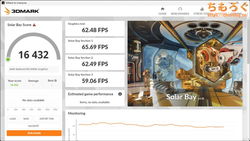

モバイル向けのレイトレーシング対応ベンチマーク「Solar Bay」の結果です。

シェーダー(コア)数の多さとメモリ帯域幅が効きやすい、基本的な傾向はSteel Nomad Lightと似ています。

ファイナルファンタジー14:黄金のレガシー(デスクトップ標準品質)のベンチマーク結果です。

内蔵グラフィックスの性能だけでなく、メモリの帯域幅やCPU性能も複合的に要求される傾向が強い、いわゆる総合ベンチマークに近い性質があります。

Ryzen AI Z2 Extreme(35 W)は、Ryzen 7 8845HSを1割近く超える程度にとどまり、同じGPUを搭載するRyzen AI 9 HX 370にまったく届かなかったです。

大型コア(Zen5)が4個から3個に減っているうえ、ターボモード(35 W)の限られた電力枠をCPUと内蔵GPUで奪い合う問題もあり、内蔵GPUの性能をうまく引き出せません。

パフォーマンスモード(17 W)だと、さらに電力枠の奪い合いが深刻になり、2世代前のRyzen 7 6800H(680M)と同等にまで落ちます。

見方を変えれば、たった17 Wで45 Wも食う6800Hに匹敵する性能を出せているので、ワットパフォーマンスは飛躍的に向上しています。

実際にゲームをプレイして性能をテスト

- 平均120 fps:ヌルヌルとした映像で入力遅延も少ない「とても快適」

- 平均60 fps:最低限「快適」といえるギリギリの最低ライン

- 平均30 fps:体感できる入力遅延が目立つ紙芝居レベルの動作

内蔵グラフィックスでゲームプレイをする場合、できれば「平均60 fps」以上が望ましいです。

| Apex Legends 射撃訓練場でテスト | |

|---|---|

| |

| フルHD 中設定 | 平均 : 69.3 fps |

| 下位1% : 51.5 fps | |

| フルHD 低設定 | 平均 : 76.7 fps |

| 下位1% : 52.6 fps | |

| オーバーウォッチ2 マップ「KING’S ROW(4 vs 4)」で撃ち合い | |

| |

| フルHD (ノーマル設定 + 100%) | 平均 : 91.4 fps |

| 下位1% : 39.5 fps | |

| VALORANT マップ「トレーニングエリア」でテスト | |

| |

| フルHD (最高設定 + MSAA x4) | 平均 : 128.4 fps |

| 下位1% : 88.0 fps | |

| フルHD (最高設定 + MSAA x2) | 平均 : 139.4 fps |

| 下位1% : 96.1 fps | |

| 鳴潮 マップ「リナシータ」でソアー高速飛行 | |

| |

| フルHD (グラフィック優先) | 平均 : 40.4 fps |

| 下位1% : 25.3 fps | |

| フルHD (バランス) | 平均 : 41.0 fps |

| 下位1% : 26.0 fps | |

| フルHD (パフォーマンス) | 平均 : 49.4 fps |

| 下位1% : 32.5 fps | |

| 原神(Genshin Impact) マップ「神に捨てられた殿閣」でテスト | |

| |

| フルHD (プリセット:高) | 平均 : 67.2 fps |

| 下位1% : 34.9 fps | |

| フルHD (プリセット:中) | 平均 : 78.2 fps |

| 下位1% : 40.4 fps | |

| フルHD (プリセット:低) | 平均 : 97.0 fps |

| 下位1% : 72.0 fps | |

| 崩壊スターレイル マップ「星槎海中枢」でテスト | |

| |

| フルHD (プリセット:高) | 平均 : 62.8 fps |

| 下位1% : 47.2 fps | |

| フルHD (プリセット:中) | 平均 : 83.3 fps |

| 下位1% : 61.4 fps | |

| フルHD (プリセット:低) | 平均 : 98.7 fps |

| 下位1% : 71.6 fps | |

| ゼンレスゾーンゼロ マップ「ルミナスクエア」でテスト | |

| |

| フルHD (プリセット:高) | 平均 : 44.6 fps |

| 下位1% : 31.9 fps | |

| フルHD (プリセット:中) | 平均 : 52.1 fps |

| 下位1% : 37.5 fps | |

| フルHD (プリセット:低) | 平均 : 55.2 fps |

| 下位1% : 42.0 fps | |

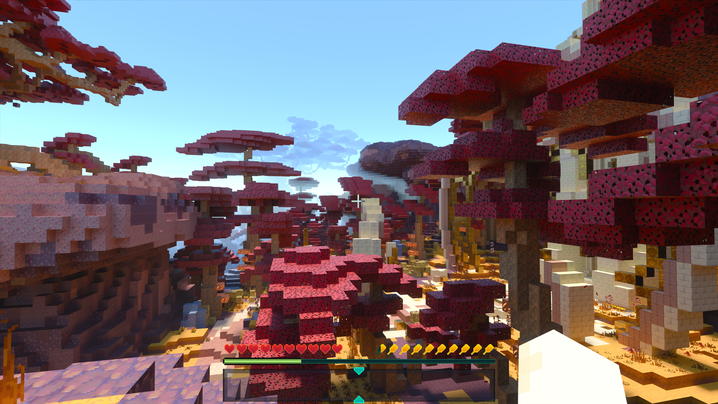

| マインクラフト 「PORTAL PIONEERS RTX」でテスト | |

| |

| フルHD (32チャンク) | 平均 : 165.3 fps |

| 下位1% : 106.3 fps | |

| フルHD (16チャンク) | 平均 : 222.4 fps |

| 下位1% : 127.4 fps | |

| ストリートファイター6 「LUKE vs RYU」でテスト | |

| |

| フルHD (NORMAL設定) | 平均 : 52.1 fps |

| 下位1% : 44.1 fps | |

| フルHD (LOW設定) | 平均 : 59.8 fps |

| 下位1% : 50.8 fps | |

グラフィック設定を妥協すれば、モバイルゲームで平均60 fpsを十分に狙えるポテンシャルです。

最新グラフィックの鳴潮(Wuthering Waves)はやや重たいですが、パフォーマンス設定ならリナシータで平均50 fps前後、ボス戦や集団戦で平均40 fps前後です。

さらにRadeonドライバからフレーム挿入機能「AFMF 2.1」を有効化して、見た目上のヌルヌル感を2倍(90 fps相当)に改善できます。

激しく動くシーンで効果がやや減衰するものの、平均的に1.7~1.8倍のfps向上です。

ただし、入力遅延は若干増えます。崩壊スターレイルや鳴潮のようなソロゲームなら問題ないですが、競技性を問われるFPSゲームと相性が悪いです。

モンハンワイルズが動くか検証

| モンスターハンターワイルズ 緋の森(豊穣期)でテスト | |

|---|---|

| |

| フルHD 最低設定 + FSR:バランス | 平均 : 27.6 fps |

| 下位1% : 23.2 fps | |

| フルHD 最低設定 + FSR:ウルトラパフォーマンス | 平均 : 33.7 fps |

| 下位1% : 27.2 fps | |

| フルHD 最低設定 + FSR:ウルトラパフォーマンス + FSRフレーム生成 | 平均 : 58.7 fps |

| 下位1% : 46.2 fps | |

最低設定にFSR:バランスを入れても、平均30 fpsすら出せません。まるでパラパラマンガです。

FSR:ウルトラパフォーマンスでなんとか平均30 fps台に乗って、フレーム生成を有効化して見かけ上は平均60 fpsに迫ります。

しかし、入力遅延が30 fpsのままだから自分の操作と映像の動きに妙なタイムラグを感じてしまい、かなり不愉快なプレイです。

ASUS ROG Xbox Ally X(Radeon 890M)でモンハンワイルズはやや厳しいです。

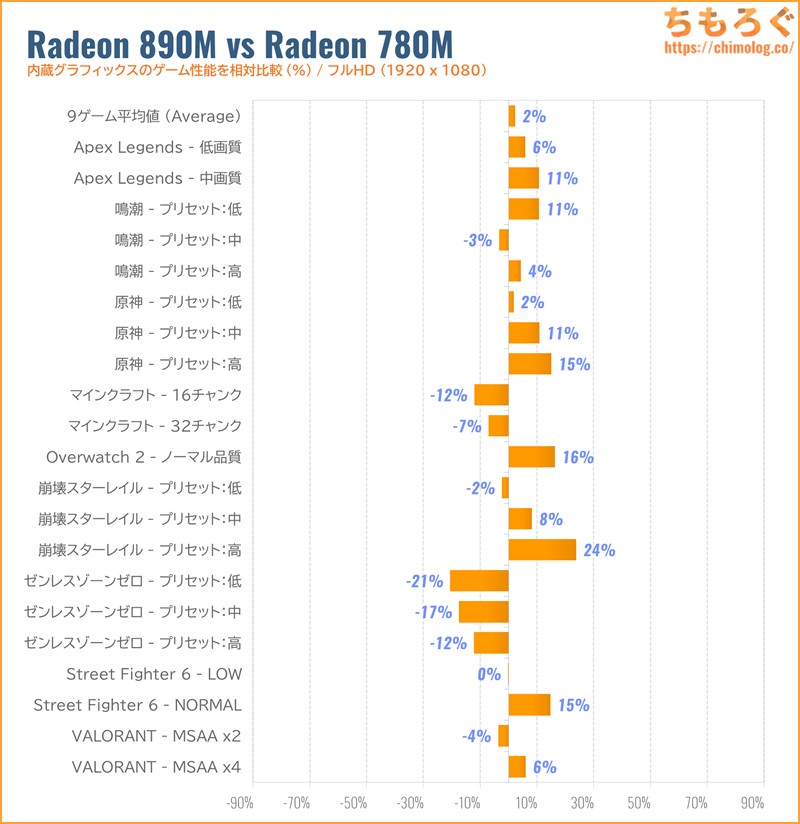

Radeon 780M(Ryzen 7)と性能比較

前世代ハイエンド級の内蔵GPU「Radeon 780M(768コア)」とゲーム性能を比較します。

もっと善戦するかと思いきや、意外と互角の戦いです。

約1.3倍も多い1024コアを備え、メモリ帯域幅(LPDDR5X-8000)も強いのに、Radeon 780M(768コア)に対して平均2%だけです。

スコアの傾向を見ていくと、原因がうっすら見えてきます。

たとえば、ゼンレスゾーンゼロや崩壊スターレイル(低設定)だと、伸びるどころか逆にフレームレートが下がります。

CPU負荷に偏ったゲームだから、大型コア(Zen5)が3個しか入ってないRyzen AI Z2 Extremeにとって不利なゲームです。

逆にGPU負荷が大きいゲームなら、内蔵GPUの性能差が反映されやすいです。高設定の原神や崩壊スターレイル、ストリートファイター6で伸びが目立ちます。

ASUS ROG Xbox Ally X の温度と騒音

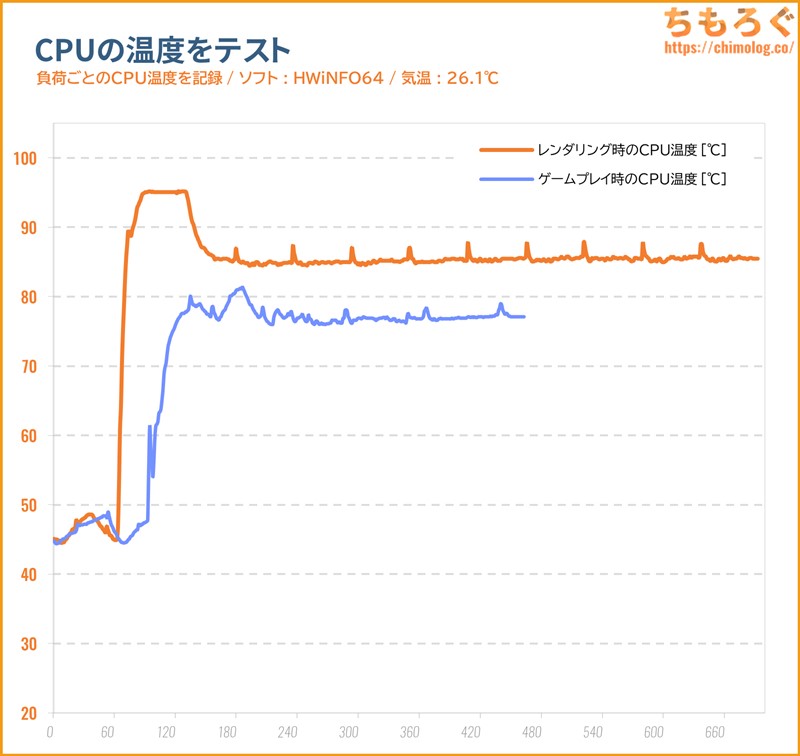

動作温度をチェック

| ベンチマーク中のCPU温度 ※CPUに100%の負荷がかかった状態 |

|---|

|

|

CPUに100%の負荷がかかるCinebench R23ベンチマーク中のCPU温度は最大で95℃、平均82℃です。

内蔵グラフィックスにも負荷がかかるFF14ベンチマークでは、最大81℃、平均74℃です。

| 負荷時の電力制御 ※クリックで画像拡大します | |

|---|---|

| CPU側 | 内蔵GPU側 |

|  |

| 平均値まとめ | |

|

|

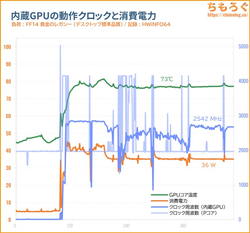

ASUS ROG Xbox Ally X(ターボモード:35 W)の電力制御をチェック。

CPUクロックはテスト開始直後に5000 MHzを突破し、その後4200 MHz前後まで下がり、最終的に3750 MHz前後で安定します。35 Wの消費電力にきっちり制限されています。

サーマルスロットリングらしい症状は皆無で、おおむね横一直線のグラフです。

内蔵GPUのクロックは平均2540 MHz前後で安定しており、Radeon 890Mの定格クロック(2900 MHz)に届くシーンはごくわずか。35 W制限で2.9 GHzを維持するのは困難です。

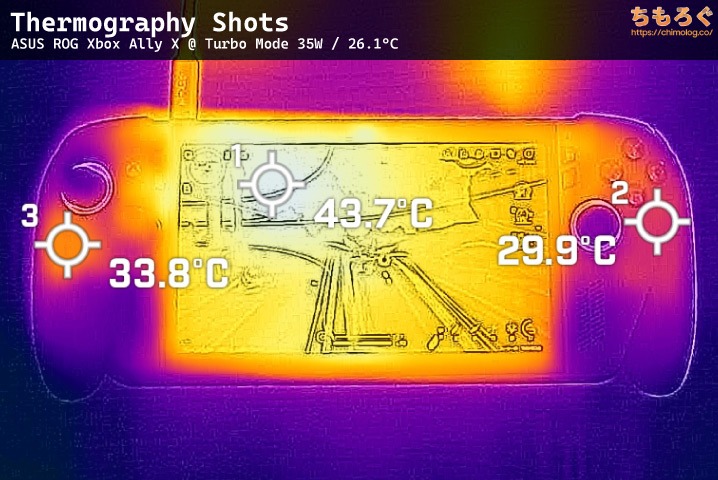

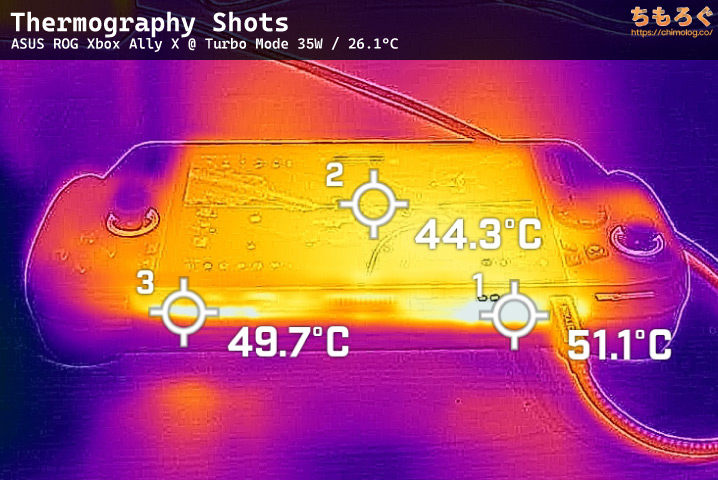

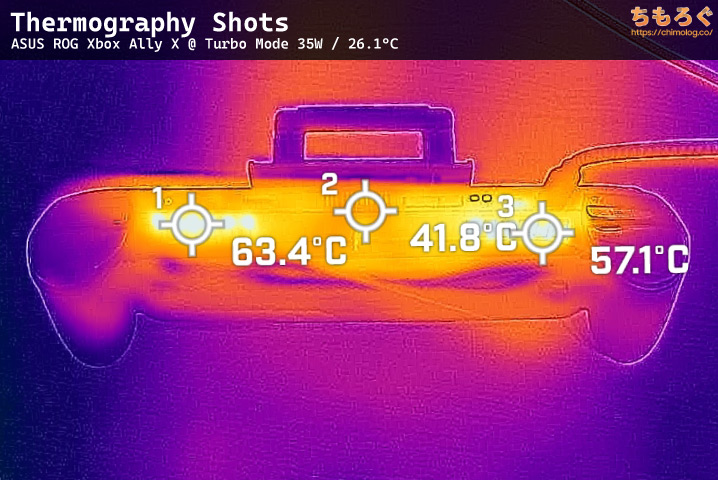

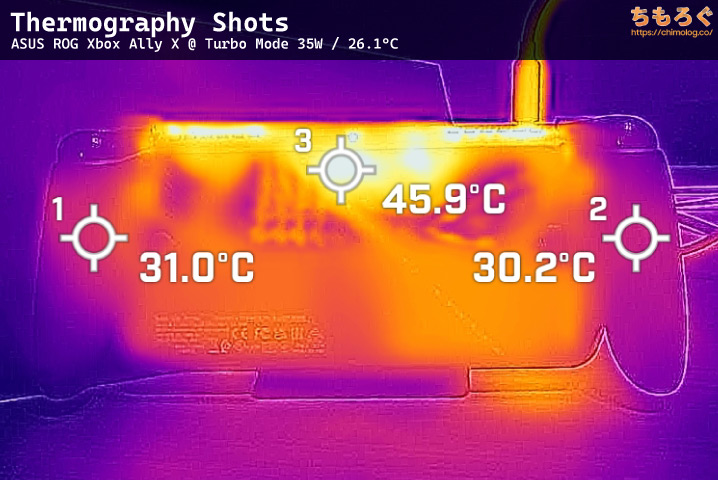

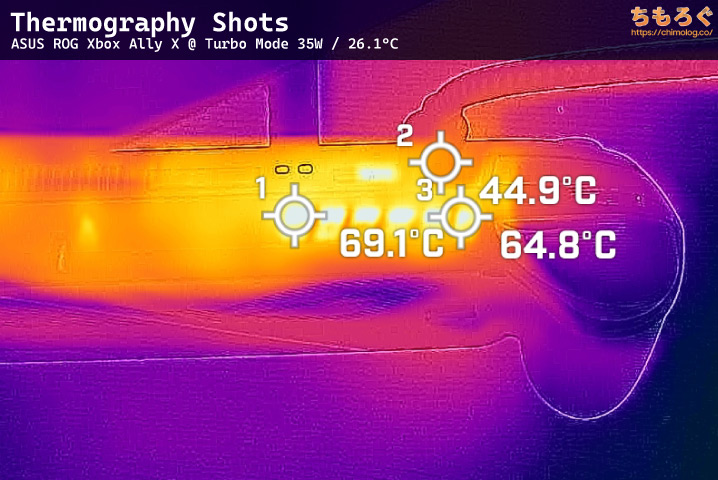

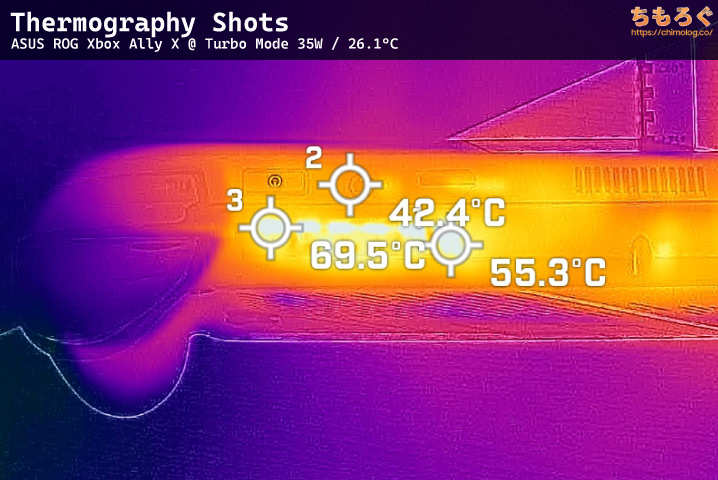

サーモグラフィー(表面温度)チェック

ターボモード(35 W)で「鳴潮」を約30分プレイしてから、サーモグラフィーカメラで表面温度をチェックします。

ディスプレイ本体が40℃台でやや温かい程度、グリップ部分はせいぜい30℃を超えるくらいで、不快感はありません。

放熱のほとんどを、トップパネル(天面)側の排気口から勢いよく吐き出します。50℃前後の熱風です。

シャーシ内部のヒートシンクは60℃を超えていますが、指で触れられない位置にあるから問題なし。

裏面の表面温度です。やはりグリップ部分はほとんど温度が上昇せず、不快感を伴わないです。

シャーシ内部のヒートシンクを接写して、最大70℃近い温度を確認します。

CPUから発せられる熱のほとんどを、排気スリット(2箇所)だけから放出する設計により、長時間使っていても手に持っている部分の温度がほとんど上がらないです。

しかもターボモード(35 W)の負荷検証です。バッテリーモード(25 W)やパフォーマンスモード(17 W)なら、温度はさらに下がります。

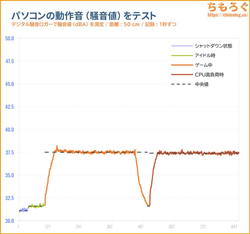

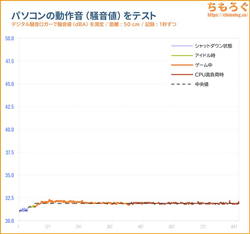

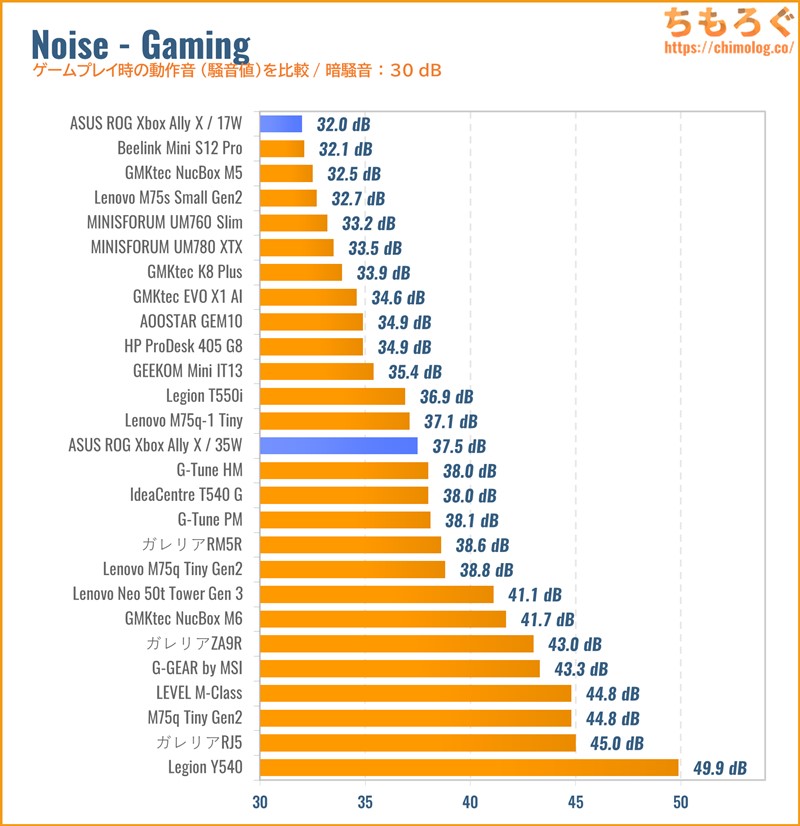

静音性能を騒音計で検証

| 動作音(騒音)をテスト (本体から50 cmの距離で測定) | ||

|---|---|---|

| 騒音グラフ (クリックで拡大) |  |  |

| アイドル時 (何もしない状態) | 31.6 dB | 31.5 dB |

| ゲームプレイ中 (FF14:黄金のレガシー) | 37.5 dB | 31.9 dB |

| CPU高負荷時 (Cinebench R23) | 37.4 dB | 31.9 dB |

校正済みのデジタル騒音メーターを使って「ASUS ROG Xbox Ally X」の動作音(騒音レベル)を、シーン別に測定しました。それぞれの測定結果は中央値です。

| 騒音値(dBA) | 評価 | 目安 |

|---|---|---|

| 30 ~ 32.49 | 極めて静か | 耳を近づければ聞こえるレベル |

| 32.5 ~ 34.9 | 静か | ファンが回っているのが分かる |

| 35 ~ 39.9 | やや静か | 扇風機を「小」で回したくらい |

| 40 ~ 42.49 | 普通 | エアコンよりは静かな音 |

| 42.5 ~ 44.99 | やや騒音 | エアコンの動作音に近い |

| 45 ~ 50 | 騒がしい | 扇風機を「中~大」で回した音 |

| 50 ~ | うるさい・・・ | 換気扇を全力で回した音 |

ASUS ROG Xbox Ally Xは、オフィスワークから軽いゲームなど軽~中程度の負荷なら、驚異的に静かなミニPCです。

動画エンコードやゲーム開始時のシェーダーコンパイル、複数のWindows Updateなど、重量級のタスクでCPUに負荷が集中すると送風音が聴こえます。

なお、Armoury Crate SEアプリからパフォーマンスモード(17 W)に切り替えれば、ほとんどの負荷で「極めて静か(30~32.5 dB)」に落ち着きます。

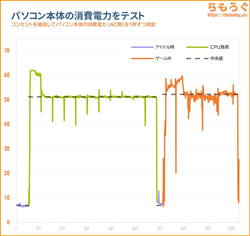

コンセント経由の消費電力をテスト

| 消費電力 (ACアダプター接続時) | ||

|---|---|---|

| 騒音グラフ (クリックで拡大) |  |  |

| アイドル時 (デスクトップ画面) | 6.9 W | 7.8 W |

| CPU負荷 (Cinebench R23) | 51.2 W | 30.8 W |

| ゲームプレイ中 (FF14ベンチ) | 52.3 W | 26.7 W |

ACアダプター接続時の消費電力はアイドル時でおよそ7 W前後、Cinebench R23でCPUに負荷をかけて51 W前後ほど。

ゲームプレイ(内蔵GPU)時の消費電力が52 W前後です。

Armoury Crate SEアプリからパフォーマンスモード(17 W)に切り替えると、CPU負荷で31 W前後に、ゲーム時に27 Wまで下がります。

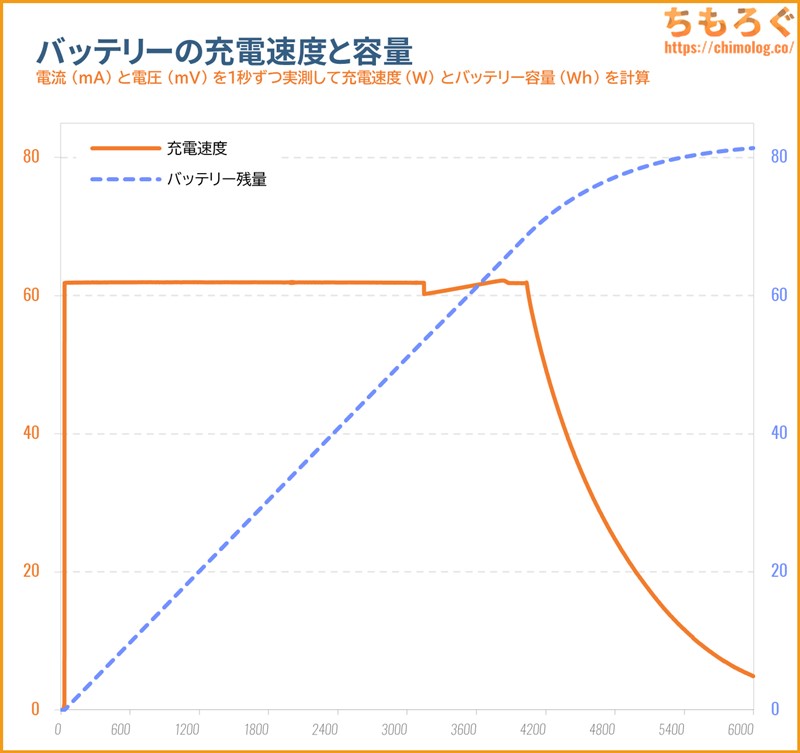

バッテリーの充電時間と持ち時間

| バッテリー充電時間 (電流 x 電圧 = 電力量を測定) | ||

|---|---|---|

| ||

| 容量80%まで (急速充電が停止するまで) | 66.8分 ざっくり1時間7分 | |

| 容量100%まで (充電が完全に停止するまで) | 101.4分 ざっくり1時間41分 | |

ASUS ROG Xbox Ally XとACアダプター(純正品)の間に、電流と電圧を実測できる機材を挟んで、バッテリーの充電速度を測定します。

実測値でおよそ64 Whまで、平均61.9 Wもの急速充電が続き、1時間ちょっとで80%まで充電が可能です。

80%を超えると充電速度がじわじわと遅くなりつづけ、最終的に1時間40分くらいで満充電が完了します。

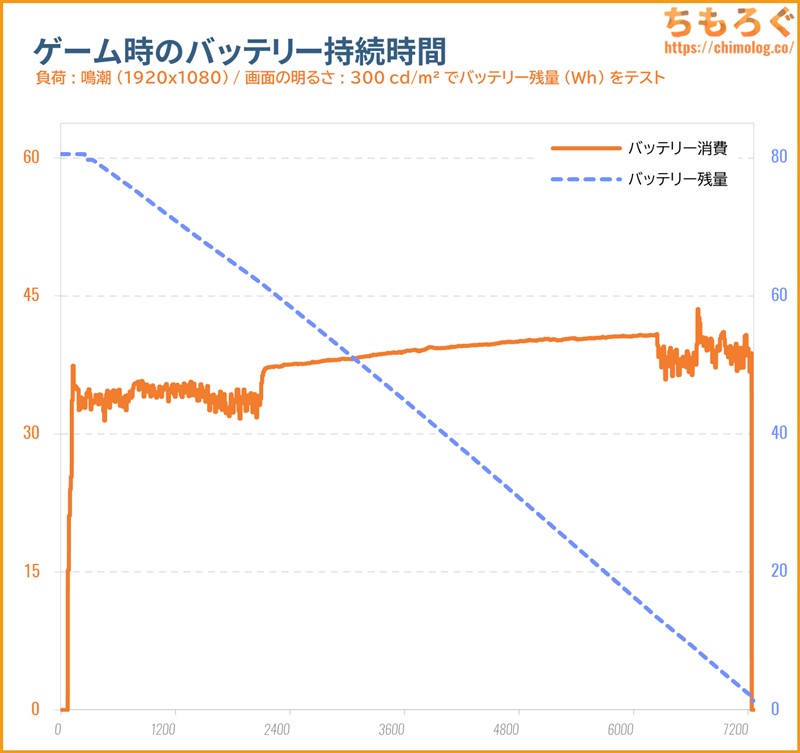

- 負荷:鳴潮(Wuthering Waves)

- 設定:プリセット「高」

- 解像度:フルHD(1920 x 1080)

- 画面の明るさ:300 cd/m²(実測)

- スピーカー音量:50 dBA(実測)

Windowsの電力管理は「バランス」モード、Armoury Crate SEで設定できる電力プロファイルは「ターボ(最大35 W)」モードで、バッテリーの持続時間をテストしました。

マスキングテープでダッシュボタンを固定して、特定のエリアを延々とぐるぐるコース周回させます。

| バッテリー持続時間 (消費電力と残量を測定) | ||

|---|---|---|

| ||

| バッテリー持続時間 (記録が途切れるまで) | 117.5分 ざっくり1時間58分 | |

| 取り出せた電力量 (変換効率:約90.7%) | 73.1 Wh 表記容量:80.5 Wh | |

ASUS ROG Xbox Ally Xのバッテリー持続時間は約118分(1時間58分)でした。

平均37.3 Wの消費電力で約2時間持ったから、時間単位で割り算するとバッテリーの実効容量が73.1 Whと計算できます。

メーカー公称値の80.5 Whより1割ほど少ない容量ですが、バッテリーにも変換効率があるらしく、良くて約90%台です。

実効容量が約73 Whと分かってしまえば、ゲーム以外のバッテリー持続時間もおおむね計算可能です(※変換効率の変動を考慮しない概算値)。

- パフォーマンスモード:約220分

- アイドル時:約550分

- 省電力モード:約880分

ワークロードごとに消費電力を測定して、実効容量を割ってバッテリー持続時間を予測できます。

まとめ:設計デザインは秀逸だけど画質が惜しい・・・

「ASUS ROG Xbox Ally X」のデメリットと弱点

- 重量級ゲーミングは厳しい

- ゲームは設定を妥協する前提

- ディスプレイの画質が時代遅れ

- 役に立たない「NPU XDNA2」

- 限定的なパーツ拡張性

- ターボモード時の動作音が平凡

- GPUドライバはOEM依存

(AMD最新版をすぐに適用できない) - 横向き寝だと手首がやや辛い

- ケースの分解がやや難しい

- メーカー1年保証

「ASUS ROG Xbox Ally X」のメリットと強み

- Ryzen AI Z2 Extreme(8コア16スレッド)

- 軽量ゲーミングなら快適

(AFMF 2.1でフレーム挿入も対応) - オフィス用途に十分な性能

- 持ち運びに困らないハンドヘルド型

- 両手持ち(膝置き)は苦にならない

- USB 40 Gbpsポート搭載

(USB PD 15W + DP Alt Mode対応) - 洗練されたゲームパッド設計

- 不快感が少ない優れた熱設計

- 地味に便利な10点タッチパネル

- 内蔵スピーカーのクリアな音質

- 便利なASUS独自ソフトウェア

- 消費電力が少ない

- 意外と長持ちなバッテリー

- 全画面モードに最適化

Windows 11(カスタム版) - スマホの使用感に近いスリープ挙動

(鳴潮をつけたままスリープして翌日に復帰可能)

- Xbox Game Pass(3ヶ月無料)

ASUS ROG Xbox Ally Xは完成度の高いハンドヘルド型ミニPCです。

Xboxコントローラを模した物理ボタンとグリップデザインに加えて、ソフトウェア面の最適化にかなり感心させられます。

ゲーム機のような操作感を実現するべく、全画面モードに最適化されたカスタム版Windows 11を導入し、ASUS独自ソフトウェアも組み合わせています。

裏面に追加されたM1 / M2ボタンを使ったショートカットキーで、キーマウが無くてもWindows状態に戻せるデザインも便利です。

ハードウェア設計もかなり優秀。シャーシ内部に一貫性の高いエアフローが構築され、特定のエリアだけに熱分布が偏っています。

おかげで長時間ずっとゲームしても、本体の一部だけが熱くなるだけで、手に触れている時間がもっとも長いグリップ部分はほとんど熱くならないです。

動作音はACアダプター接続(ターボモード)時にやや大きいものの、バッテリーモードやパフォーマンスモードなら非常に静かに抑えられています。

バッテリーの持続時間も似た関係があり、ターボモードは2時間くらい、パフォーマンスモードなら一気に3~4時間程度まで伸ばせます。

総じてソフトとハード両方の完成度が高いです。

それだけに本体ディスプレイの性能が惜しいです。応答速度はSwitch 2をはるかに超える一方、色の鮮やかさ(色域)でSwitch 2に大きく遅れます。

筆者がふだん高画質なゲーミングモニターに見慣れているだけに、Xbox Ally Xの本体ディスプレイは色が薄くてゲームへの没入感を損ないます。

約14万円もするなら、DCI P3:95%超かつHDR 600相当のパネルを使ってほしかった・・・欲を言えばOLED(有機EL)パネルなら最高でした。

ASUS ROG Xbox Ally Xは画面のせいで完璧じゃないけど、おすすめできるラインに達しているハンドヘルド型ミニPCです。

あの「鳴潮」を快適にプレイできる性能を、画面と入力が一体化した約700 gの筐体で持ち運べます。ボタン操作に最適化されたソフトウェア群も、ハンドヘルド初デビューに向いています。

以上「ASUS ROG Xbox Ally Xレビュー:完成度は高いけどディスプレイ画質が惜しい」でした。

「ASUS ROG Xbox Ally X」を入手する

| 参考価格 ※2025/10時点 |  |

|---|---|

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング |

2025年10月時点、ASUS ROG Xbox Ally Xは約14万円(139800円)で発売中。

たぶん、単純な性能だけなら旧世代機(Ryzen Z1 Extreme)がコスパいい可能性あり。Z1版はNPU(XDNA2)が入ってないものの、今のところNPUはあまり役に立たないです。

今後のドライバアップデートで、NPUを使ってAI超解像やフレーム生成支援(FSR 4)ができるようになるなら嬉しいですが、あまり良い話は聞こえてきません。

ミニPCのおすすめレビュー記事

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

Allyより、マニキュアの手の方が気になってしまった爆

これはご本人?

それとも別のモデル?

外人の手のひら向けの大きさだよね

立ったまま持ちっぱなしはちょっとキツイ大きさだった。座って膝置き、うつ伏せでごろ寝ゲーミングはできる大きさ。キーマウが不要な分、ごろ寝がだいぶ捗る。

UMPCはランドスケープを優先するか画質を優先するかの2極化状態が固定化してますね

他のメーカーでも発売前はコミュニティで互換性重視のランドスケープ派とレアケースなんか無視して画質優先しろ派が喧嘩始めるのが恒例行事

Ally Xは画素密度がとても高いから、グラフィック設定を少し妥協して、超解像(FSR 3.x)入れてもそこまで劣化具合は気になりづらいです。60 fps前後を出せる程度にグラ調整したほうが、QOLは上がる印象を(今のところ)感じています。

個人的に出張が多いので購入しましたが、出張に行く前にごろ寝でゲームができるので想像以上に捗っています(笑)

競技性のあるゲームはやらんしFHDモニターゲーマーなおっさんにはこれで充分

座ってやる時はモニター買って繋げばいいし

と言われるけどおっさんには重いんだよねこれ…肩がね…寝っ転がってゲーム?腰がね…

これに100%同意だ…ユースケースどれもきつい

体積(ℓ)ってどうやって求めたの?

普通に「(縦(cm) × 横(cm) × 高さ(cm) )÷1000=体積(リットル)」では?

だから「29cmx12.4cmx5.8cm=2,085.65」の小数点を四捨五入して1000で割れば「

2.086リットル」だね

この計算に微妙な難癖付けたいなら、まぁええと思うけどw

RogAlly(初代)の使ってるだけで排熱でSDカードスロットが使えなくなる奴は治ってるんだろうか…

14万あったら5070Ti余裕で買えるなあとか考えてしまう

モバイルゲーム機とグラボって比べる対象ではないんだが…

レビューありがとうございます!MSI Claw A8と違ってNPUが乗っているAIモデルなので、そちらの使用感もあるとありがたいです!

初代Allyを知人がUMPC代わりに買っていました。飛行機や電車内で、頻繁に文字入力を必要としないタスクをこなすマシンとして割と優秀らしいです。意外な使い方もあるものだなと…

新しいモノに対する無意識の拒否感は脳の老化を促してしまうから、抵抗したい気持ちもあった・・・。

ちもろぐさんの気持ちも分かりますが個人的にはこれは新しくも合理的でも何でもない代物だと思います。どう考えても安定的かつ長期的にゲームを楽しむなら従来型のケース型ゲーミングPCの方が優位性が大きいと思いますね。

散々他の方も仰っていますがパッド部分が固定だと故障した時に本体丸々買い替えが必要になるという致命的な欠点を持っているのがどうにも擁護できません。

使い方にもよりますがゲームパッドは数年で動作が怪しくなるものです。交換が効くSwitchは画期的でしたが後発のSteam deckやROG allyが覇権を獲れなかったのは単純に長い稼働を考えた設計をしていなかったためと思いますね。

私はこのハードは完全な銭失いだと断言します。

PCに何を求めるかによるしなそんなん。そりゃ長期的に安定して低価格で性能の良いものが欲しいならデスクトップ一択でしょ。

PCに快適さを求める人が買うものなんだよおじいちゃん。

コントローラ部分が壊れたらゲームパッドを繋ぐのだ! Bluetooth使えるみたいよ? ノートPCもキーボード壊れたら⋯ ねぇw

携帯ゲーム機とか、ゲームボーイ以来触ってねぇ笑

もともとセガ派だったし笑

同じ価格帯のスマホに完敗してると思う

どうせ軽いゲームしかてきないのに

steamを使えるか使えないかは雲泥の差がある

自分はゲーム目的ならスマホで節約してこっち買うかな

当然とはいえちょっとした筋トレだな

据え置き前提でタブレットにした方が良かったのかもしれない

PCゲームはあのサイズだとちょっときついし

890M全然悪くないんだけど今の技術水準を考えると物足りない

Ryzen Al Max+ 395

7,8万円くらいのお手軽庶民価格まで降りてきてくれないかな

今だとBluetoothで簡単に外部コントローラーが接続出来るからね

携帯機の需要があったのは物理コントローラーの問題があったからだし、それが解消された今だとコントローラー付きの一体型なんてメリットなんて殆どないよ

これならiPod ProかAndroidのゲーミングタブレットとかの方が需要あると思う

既に一通りPCなりゲーム機なり持ってる人が遊びがてら買う感じだね

優先順位は相当低いと思われ

PS5、PC、スマホで十分なんだな。

まあガジェット好きなら良いんじゃないか。

個人的な関心事はRyzen AI9HX370搭載マシン対して

・性能面でどれぐらい見劣らないか

・携帯ゲーム機として優位性がどれくらいあるか

だったけど、それらがよくわかって有難かったです。

また一番見栄係の良さをアピール出来るはずのディスプレイが

一段落ちるのは意外でしたね。

モバイルではGPD Pocket4とコントローラーでゲームしてるけど、

やっぱり一体型の魅力も捨てがたいなと思って悩んじゃいます。

VAIO Type-U の頃からこの手のハンドヘルドPCが好きです (当時買ったのはVGN-UX90PSの黒)。

最近は敢えて異端のMSI Clawを買いましたけど、よく出張中に積みゲー消化してます。

あと、仕事や学会のプレゼン時にこの手のPCを使うとそれだけで注目を浴びますね (内容ではなく手元が)。

またマイクソが産廃つくったんですかwwww

業界のガンはさっさとこの世からバイバイしてねwwww

自分は最初のゲーミングPCはラップトップだったんだが、それに通じる物を感じた

モニターとキーマウつないでPUBG やってた頃を思い出したよ

今自分がゲーミングPC求める学生なら、これを選ぶかもしれない

結構ボロクソに言われてるけど何処にでも持ち運べる気軽さとベッドでごろ寝しながらできる快適性はデスクトップpcやノートpcにはないものだからいいんだよこれで。