Thermaltake製の電源ユニット「Toughpower iRGB PLUS」の1200Wモデルを、検証用PCに購入したのでついでに実機レビューを残しておきます。

容量1200W、Platinum認証、LEDファン搭載、デジタル電源。これで24000円という安さですが、実際のところどうなのか?

Toughpower iRGB PLUSのスペックと仕様

| Thermaltake Toughpower iRGB PlusThermaltake TPI-1200F2FDP | ||

|---|---|---|

| 製造元 | CWTChannel Well Technology(米国) | |

| 容量 | 1200 W | |

| 効率認証 | 80 PLUS Platinum / ETA-A | |

| 認証レポート | 提出済み | |

| 10%負荷 | 85.51% | |

| 20%負荷 | 91.46% | |

| 50%負荷 | 92.68% | |

| 100%負荷 | 89.64% | |

| 静音認証 | LAMBDA-S++ / 30 ~ 35 dBA | |

| ケーブル | フルプラグイン式 | |

| Haswell対応 | Intel C6/C7 Power State対応 | |

| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | |

| +12V | 1系統 / 100 A / 最大1200 W | |

| PFC | Active PFC(力率97 ~ 99.9%) | |

| 保護回路 | OVP : 実装過電圧保護 | OTP : 実装加熱保護 |

| UVP : 実装低電圧保護回路 | SCP : 実装短絡・ショート保護回路 | |

| OPP : 実装過電力保護回路 | SIP : 実装サージ・突入電流保護 | |

| OCP : 実装過電流保護 | NLO : 実装無負荷運転保護 | |

| 冷却ファン | 140mm / HDB(水圧動圧軸受) / デジタルファン制御対応 | |

| フォームファクタ | ATX / 奥行180mm | |

| 重量 | 2.08 kg | |

| 保証 | 10年 | |

| MSRP | $ 269.99 | |

| 参考価格 | 23980円 | |

Thermaltake(サーマルテイク)ブランドの光り物PC向け電源ユニットです。しかし、単に光るだけが取り柄ではなく、意外としっかりとしたスペックを備えているのが特徴。

製造は米国のCWT(チャネルウェルテクノロジー)が担当しており、日本ではコルセア電源の製造元として有名。Corsair CX550MやCorsair HX1000iなどは、CWTが製造しています。

で、そのCWTが作った「Toughpower iRGB Plus」は、容量1200W(他には850W / 1050Wがある)を備え、+12Vレールは100Aのシングルレール仕様。1系統で最大1200Wを供給できるので、ゲーミングPCに最適ですね。

保護回路はすべて実装済み。冷却ファンはHDB軸受(=FDBとほぼ同じ)の140mm口径で、高い冷却性能と寿命を両立。デジタル制御対応なので、専用ソフトウェアから負荷ごとの回転数も設定できる。

フォームファクタはATXで、奥行きは180mmとやや長い。ケーブルの取り回しスペースも考慮すると、PCケース側は少なくとも、200mmの電源ユニットに対応していることが望ましいかと。

効率認証と静音認証を取得

電源ユニットの「効率」は80 PLUS Platinumを取得している他、サイバネティクス社のETA-Aも取得しています。

プラチナ認証は「20%負荷で90%、50%で92%、100%で89%以上を実現」で合格。ETA-A認証は「88~91%の効率を実現」で合格です。

そして静音性能の認証を取得しているのも特徴。電源ユニットの静音認証はETA認証と同じく、サイバネティクス社が出している「LAMBDA」。取得しているのは「S++」なので、騒音レベルは30 ~ 35 dBAということ。

30台のdBAは非常に静かで、他のパーツの方がうるさくなってくるレベル。

デジタル制御対応の「デジタル電源」

Toughpower iRGB Plusはデジタル化されており、マイクロコントローラーユニットが搭載されている。ファン回転数やLEDの制御を、PCのソフトウェアから出来るようになっています。

- Microchip製のSoC「PCI32MX230F064D」

- TI製のデジタルコントローラ「UCD3138A」

Microchip製のSoCを搭載しており、SoC経由で最大13チャネルのデータを取得できるのも重要なポイント。このため、iRGP Plusは電源ユニット内の各レールごとの電流量を計測するなど、色々と計測できるのです。

Toughpower iRGB PLUSを開封レビュー

ベンチマーク用マシンに用意したのは1200 Wモデル。RTX 2080 Tiの2枚挿しでNVLink SLIを構成するには、軽く600 W以上の電力が必要になったため、以前使ってた750 Wモデルでは足りなかった※。

最初から1200 W買っておけ…という話ではある。

※ ピーク時にシステムが強制終了してしまう。750Wでは足りないようです。

保証書をうっかり捨てないように(※追記 : 捨ててOK)

開封時の注意は保証書です。もうASKはわざとやってるんじゃないか、と疑ってしまう意地の悪さですよ…、梱包のフィルムに保証書が貼ってあるので、うっかり捨ててしまいそうになります。

パッケージ包装のビニールに貼付されているシールをなくしたのですが保証は受けられますか?

はい、保証を受ける事は可能です。弊社では電源の保証対応の際に下記の購入証明があれば対応は可能です。

- レシート等の販売店発行の購入日・製品型番の確認が可能な書類のコピー

※ 製品本体の改造・分解及び製品に貼付されているシール(S/N記載)を剥がした場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

「正規代理店ASKのFAQ」より引用

とのことです。これで気兼ねなく、梱包フィルムを処分できる。

開封 & 付属ケーブルをチェック

底面からめくりあげるようにして開封する。

キレイに梱包されていた。

各種ケーブルはマジックテープ付きの梱包袋にしまってあり、少しだけ高級感を演出している。

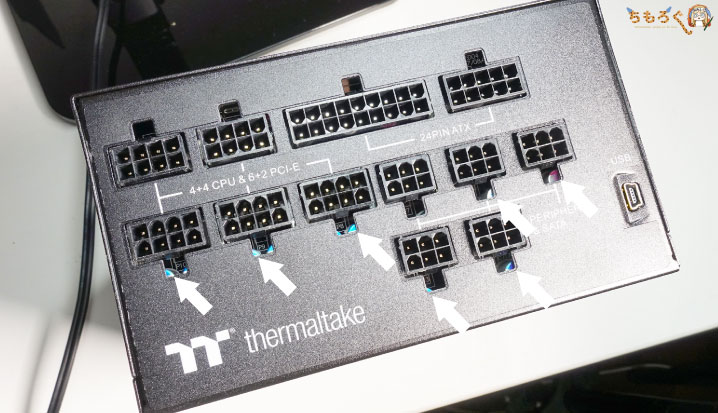

開けてみると、付属ケーブルがどっさり。ケーブルの内容を確認していく。

さすが、1200W級の電源ユニットらしい大量のケーブルですね。CPU用のケーブルは8pin EPSが2本なので、16pinのマザーボードにも対応できる。

グラフィックボード用のケーブルは4本で、1本につき「6 + 2pin」が2セットです。最大48pinの補助電源コネクタに対応できるので、ハイエンドグラボを3枚挿し(16 + 16 + 16 = 48)くらいまでなら十分に構築可能。

ペリフェラルコネクタ(Molex 4pin)は4セットが2本で最大8個まで。SATAコネクタは4セットが3本で最大12個。抜群の拡張性を実現できる。

なお、USBケーブルはマザーボードと電源ユニット本体を接続するために使う。デスクトップから電源ユニットをデジタル制御するつもりなら、接続するのを忘れずに。

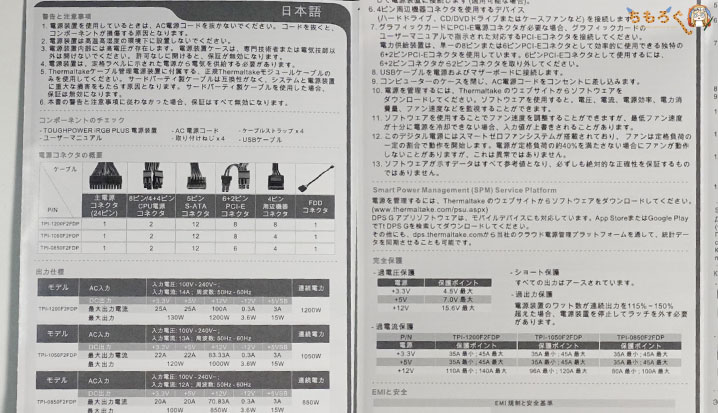

説明書にも付属ケーブルやUSBケーブルの使い方について、日本語で詳しく書いてあるので参考にどうぞ。

Toughpower iRGB Plus本体をチェック

電源ユニット本体は梱包材でしっかりとハンバーグにされていて、サーマルテイクのロゴが書かれた包み紙まで。

取り出してみた。手に持ってみるとなかなかずっしりとした重量感。140mmファンを備え、奥行き180mmの大型電源ユニットですからね。

底面には出力表が貼ってありました。

| レール | 3.3 V | 5 V | 12 V | 5 Vsb | -12 V |

|---|---|---|---|---|---|

| 最大出力 | 25 A | 25 A | 100 A | 3 A | 0.3 A |

| 総電力量 | 1200 W | ||||

CPUやグラフィックボードなど、PCパーツの基幹部分に電力を供給する12Vレールは、最大で100Aを供給可能。100A x 12Vで最大1200Wです。マイナーレールに関しても、どれも必要十分な供給量が確保されています。

電源ユニットの静音性に大きく関わる冷却ファンは、140mm口径のHDB軸受。HDBは水圧動圧軸受と呼び、基本的にはFDB(流体動圧軸受)とほぼ同一のファンになります。

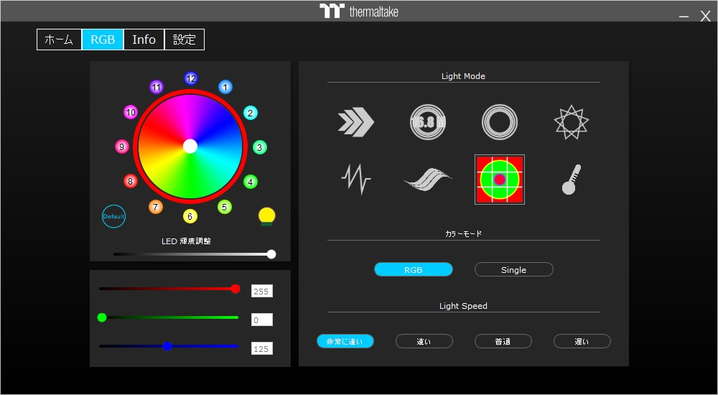

ファンは最大1680万色のRGB点灯に対応しており、専用ソフトの「Thermaltake DPS G」を使うことで、RGBの光り方を制御できる。回転数も調節でき、ファンレス動作も可能です。

電源ユニットの中身を開封すると、10年保証が切れる(ネジの一箇所だけ剥がすと保証無効シールが貼ってある)ため、外からちょっと覗く程度にコンポーネントをチェック。

まず目に入るのがオレンジ色と青色のパーツ。これはNTCサーミスタと呼ばれるもので、突入電流を遮断することで起動時に掛かるPCへの負担を大幅にカットしてくれる。

Sirtecが製造を担当している下位モデルの「Toughpower GRAND RGB」シリーズでは、サーミスタが入っていなかったため、上位モデルではしっかりと入れておいたということ。

そして1次側のコンデンサはニチコン製の105℃品。10年保証を謳うだけあって、85℃コンデンサは使われていないように見える。

次はモジュラーボード側を見てみる。各種コネクタの隙間から頭が見えているモノが、ポリマーコンデンサです。

ピンク色がSu’scon製、水色がCapXonか…APAQ製。価格を抑えるために、リップル抑制に使うコンデンサはおおむね台湾製ということ。国産は使われていないが、数のゴリ押しでリップルを抑えるスタイルだと推測。

1ヶ月くらい稼働させて問題なかったら、開封してもっと詳しく見てみたいところですね。

専用ソフト「Thermaltake DPS G」を試す

Thermaltakeのデジタル電源は、専用ソフトウェアの「DPS G Power Management Cloud 1.0」を使って、各種モニタリングと設定が出来るようになる。

さっそくインストールして使います。

起動するとこんな感じの画面が開く。ちょっと古臭さが拭えないUIデザインです。

「Settings > Language」から「日本語」で、日本語UIに切り替わる。電源ユニットに内蔵されているマイクロコントローラーユニットを経由して、各種データをモニターしてくれます。

計測に使われているチップは「PCI32MX230F064D」で、最大13チャネルのモニターが可能。実際、Toughpower iRGB Plusでは、13種類の項目がモニターされている。

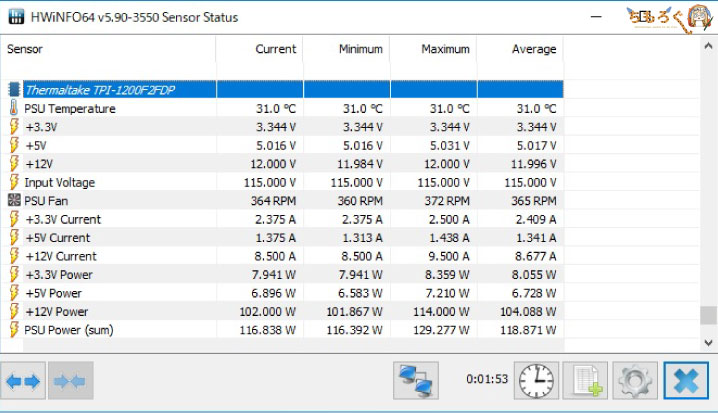

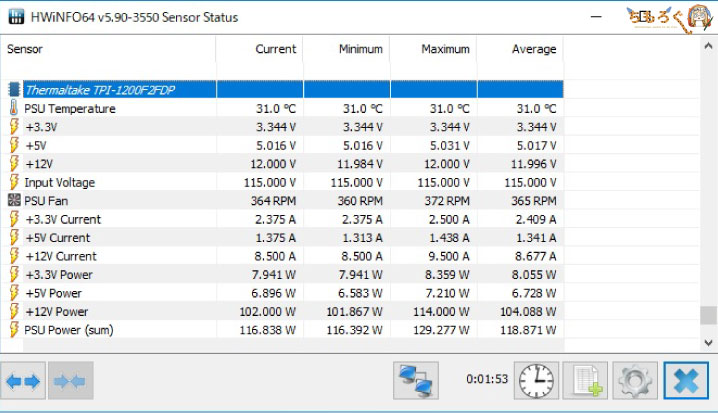

HWiNFOを使って、チップ本体が取得している情報を確認可能。

- 電源ユニットの内部温度

- +3.3V

- +5V

- +12V

- 入力電圧

- ファン回転数

- +3.3V(現在値)

- +5V(現在値)

- +12V(現在値)

- +3.3V(電力量)

- +5V(電力量)

- +12V(電力量)

- 総電力量

電力量は掛け算で求められるが、掛け算で出した数値とチップが取得している数値にズレがあったため、ちゃんと計測して拾っている数値のようです。つまり、13チャネル全てちゃんと使っている。

ファン制御

「RGB」の項目からファンの光り方を細かく設定できる。かなり設定は豊富なので、光り物PCを組みたいならピッタリな電源ユニットですね、ホント。

ファン回転数は「サイレント」「パフォーマンス」「Zero Fan」の3つのプロファイルが制御可能。ユーザーが負荷ごとに回転数を細かく割り当てる設定は、どうやら出来ないようです。

- サイレント:350 rpm前後(@400W)

- パフォーマンス:450 rpm前後(@400W)

- Zero Fan:0 rpm(@400W)

400Wの負荷を掛けた時のファン回転数はこの通り。Zero Fanは40%負荷を超えると回り出すセミファンレス仕様なので、消費電力480Wまでなら無音で動作させることも可能。

ただ、ファンを停止させているとグラフィックボードの排熱が溜まってじわじわ…と内部温度が上昇するので、安全に運用するのであればエアフローの確保は前提です。

ログ機能は無いのでHWiNFOを使う

DPS G Power Managementのモニタリング機能はそこそこ優秀ですが、残念ながらログ機能は用意されていない。ここまで作ったなら、ついでに1秒単位でのログ機能くらいは用意した方が良かったのでは…と思う。

解決策は、HWiNFOを使って電源ユニットのチップから直接モニター値を取得して、HWiNFOのログ機能で計測すればOK。

このようにデータを引っ張れるので、あとはログ機能を使ってCSV形式のデータを取得できます。

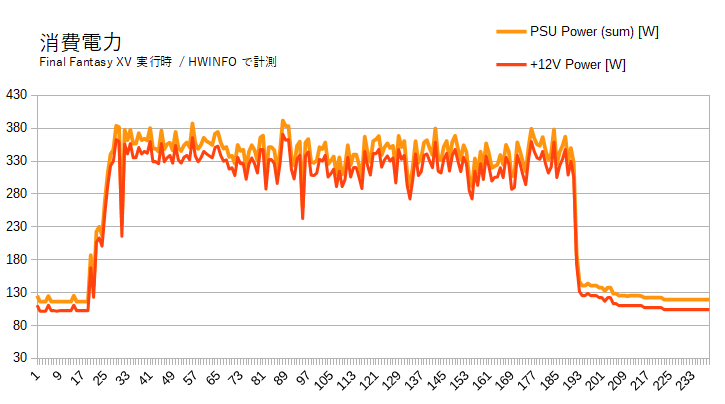

Excelに取り込んでグラフ化すれば、この通り。一般向けの電力ロガーはラトックシステムの製品が有名ですが、残念ながら1秒単位でリアルタイムにログを取得できない。

だから筆者は、電力ロガーになかなか手を出せなかったが、デジタル電源ならこの問題を解決できる。残る課題はパーツごとに消費電力を計測できないことだが、もう1個同じ電源を用意すれば解決しそう(実際にやるかは不明)。

ファンの静音性

| モード | 負荷 | 回転数 | 騒音レベル |

|---|---|---|---|

| サイレント | 400W | 350 rpm | 47.2 dBA |

| パフォーマンス | 400W | 450 rpm | 47.5 dBA |

| Zero Fan | 400W | 0 rpm | 46.6 dBA |

400W以上の負荷を掛けられる環境が無いので、高負荷時の静音性を確かめられなかった。とりあえず、400W程度の負荷では、ほぼ無音に近い静音性を実現しています。

いくら耳を澄ませても、グラフィックボードの方が遥かに騒音で、Toughpower iRGB Plus自体は非常に静か。仕様によれば50%負荷までファン回転数はほとんど変わらないので、600Wまでは極めて静かに運用できると思います。

なお、ファン自体は最大1800 ~ 1850 rpmまで回転できるため、高負荷時はさすがに騒音になるかな…と推測。ただ、900W以上の負荷を掛けるのは、よほどのスペックでなければ難しい。

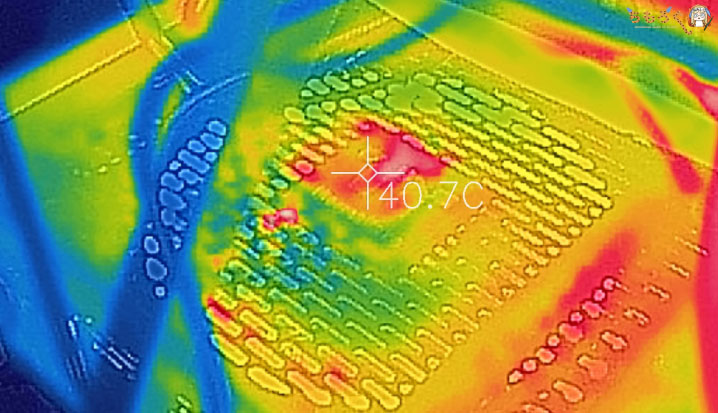

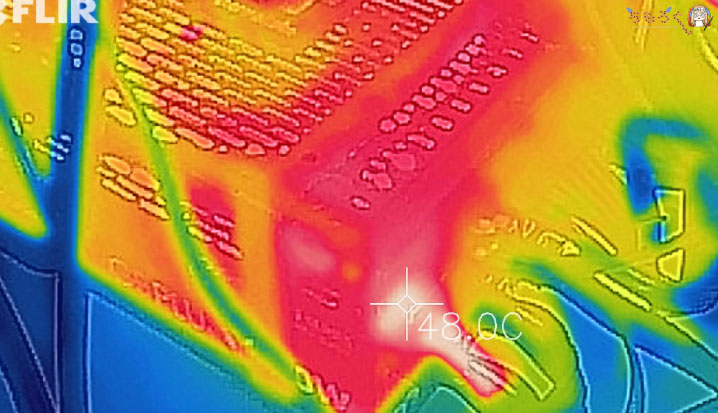

動作時の温度

電源ユニットの温度自体は、なかなか上昇しません。400W負荷のまま、1時間ほど気温27℃で放置すると、34.8℃から38.5℃まで上昇したが、グラフィックボードの排熱が原因だと思われる。

サーモグラフィカメラで確認すると、グラフィックボードの排熱に依る影響が分かりやすい。内部よりもケース側の方が高い温度を示している通り、電源ユニット自体はそれほど高音になりません。

Toughpower iRGB PLUSのレビューまとめ

左 : GRAND RGBシリーズ / 右 : iRGB PLUSシリーズ

Toughpower iRGB Plus(1200W)は、1000W以上のPlatinum電源としては比較的安価な部類に入る電源ユニットですが、その性能は価格以上のモノです。

Toughpower iRGB PLUSのダメなとこ

- 専用ソフトにログ機能がない

- ポリマーコンデンサは安物

自分で使ってみた範囲では、欠点はこれくらいしか見当たらない。しかもポリマーコンデンサが安物て…、重箱の隅をつつくようなケチの付け具合。

Toughpower iRGB PLUSの良いところ

- 優れたコストパフォーマンス

- デジタル電源ユニット

- 1680万色に対応するRGBファンとソフト制御

- 静音性に優れ、高寿命な140mmのHDBファン

- Zero Fanモードで480Wまで無音動作OK

- 92%を超える効率(350 ~ 600W範囲)

- 1次側のケミコン製105℃コンデンサ

- サーミスタが取り付けられている

- フルプラグイン式 & フラットケーブル

- 豊富な付属ケーブル(CPU用16pin / GPU用48pin)

- 10年保証

良いところはたくさんありました。

マイクロコントローラーユニット搭載によってデジタル化されているため、専用ソフト「DPS G Power Management」を使うことで、ファン制御や電力モニタリングが可能です。特に消費電力を計測できる点は、個人的に一番気に入っている。

冷却ファンは静音性が高く、寿命も期待できるHDB(水圧動圧軸受)です。加えてRGB対応のLEDライトを搭載するので、光り物PCにもバッチリ。設定も豊富で、光る電源ユニットとしてはトップクラス。

総評すると、「Toughpower iRGB PLUS」はコストパフォーマンスに極めて優れた、そこそこ高性能な光るデジタル電源ユニットと言ったところです。

コスパで1200W電源を選ぶならオススメ

1200Wクラスの電源ユニットはCoolerMasterのV1200 Platnium(製造 : Seasonic)が有名だが、価格は3万円近いハイエンド電源です。

ただし、今回レビューしたToughpower iRGB Plusのようにデジタル化はされていない電源ですし、ファンも一切光りません。純粋な品質だけで言えばV1200が格上だが、用途によってはiRGB Plusに軍配が上がる。

それに加えてコストパフォーマンスも良いので、ミドル ~ ややハイエンドのゲーミングPCを組むなら最適な電源ユニットだと思います。

以上「コスパ良好な1200W電源ユニット、Toughpower iRGB PLUSをレビュー」でした。

他の容量でおすすめの電源ユニットについては、こちらのまとめ記事をどうぞ。ハイエンドだけでなく、エントリークラスからミドルクラスも選定してあるのが「肝」な記事です。

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

「普通」の自作erならこんなハイエンド電源使わないでしょうね…

電源といえば今日、日本橋で400W(もちろんスタンダード認証無し)のJUNK電源を400円で買って来たんですよ…コスパ良好だね(白目)

ボロ電源って案外動きますよね。筆者の親にもらった初代自作PCも、3000円くらいの認証すら取れてない電源でした。「Pentium 4 + GT9800」で3年くらいは動いていた記憶。

「コスパが良い」の定義も、人によって違ってくるし、自作なんて元々…人それぞれ好き勝手にパーツを組み合わせてやるモノですから、そういうのも全然アリだと思いますw。

(※人に勧めるかはともかく)

お疲れ様です

自分はこれの850wを買う予定です!

1200wと同じ部品ですかね?

それと、よく自作してる人は裏向きにしてますが何か表向きと違いとかあるんですか?

細かいですが、お願いします

向きとは、電源ユニットのファンを上に向けるか、下に向けるか?ということでしょうか。

基本的に電源ユニットのファンは「吸気」なので、下向きにした方が良いと思います。上に向けるとグラボの排熱を吸い込んで冷却に使うので効率が悪くなってしまうかと。

それでもあえて筆者が上に向けて設置している理由は、単に「見た目」の問題です…。オープンフレームケースという事情もあり、元々エアフローは良好なので。

言葉足らずでした、すみません

じゃあ基本的には下にした方がいいってことですね!わざわざありがとうございました!

この件は1200Wだけど、1500W以上の電源の話になると家のコンセントでは足りないとか200Vが必要とか言ってくる人がいるが、実際はそうでもない100Vでも使うことは出来る、しかも裏技や非合法的な方法ではなく合法的な方法で。

知っている人はいると思うが、それは通常の100V用のコンセントではなく100VのIL型のコンセントを使うことである。

このコンセントはコンセントまでの線が2mm単芯線で来ているという条件はあるが、100V 20Aまで使えるので2000Wまでなら100Vでいける、また電源側のインレットも

大容量電源なら通常の刃が縦になっているものではなく、高電圧や大電流に対応するため横になっていると思うのでその点の問題は少ないと思われる。

注意すべきことは先述の2mm単芯線でコンセントまで来ている事とコンセントまで来ている線が途中で細い1.6mm等の線と2mm線をつないでいたりしていないか確認することとコンセントがIL型で電源側インレットにあったプラグをつけた電源コードを作る必要があることとエアコン等の単独コンセントをパソコン単独で使うようにすることで、それらのことができれば1500W以上でも問題は少ないと思う。

ちなみに、よくコンセントは1500Wまでといわれているのは、コンセントまで来ている線の径がわかりにくいからというのも大きい。

大したことでもないこと書いてすいません、駄文長文失礼します。

私これの1050wを買うはずでしたが安く手に入る機会があって1250wチタンにしました

一般ユースには劣化を考慮しても850w版で十分ですよねwこの電源容量どうするんだと勢いで買ったもののちょっと後悔してます…

1250wともなるとスリッパ+Vegacrossfireでも80%くらいまでしか使わないですよね

先日、電源について相談させてもらった者です。

玄人志向かThermaltakeか迷っていましたが、結局Thermaltake 500W 80+Bronzeを購入しました。

その後本記事の保証書のところを拝見したのですが、パッケージ包装のビニールを捨ててしまったため、アスクサポートに問い合わせてみました。

結果、レシートや納品書などがあれば問題なく保障が受けられるとのことなので、共有させていただきます。

———————————–

(アスク回答文抜粋)

弊社、保証に関してですがThermaltake製の電源に関しては修理・交換対応を行う際に

必要書類としては下記の1点のみございましたら対応は可能となっております。

●レシート等の販売店発行の購入日・製品型番の確認が可能な書類のコピー

お問い合わせ頂いた、パッケージ包装のシールに関しては不要で問題ございません。

また、修理・交換手続きをご希望という事であればその旨の返信と

製品記載のシリアルナンバー(S/N)をお送り頂ければと思います。

———————————–

アスクのFAQにも載せてもらいました。

とても素早い対応で好感度高いです(^^)

https://www.ask-corp.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=186&id=899&artlang=ja

ご指摘ありがとうございます~。さっそく追記しました。

これよりもv1200が優れているのはどんな点なのでしょうか?

現時点で、V1200の良いところは…

です。と言っても、400W程度の消費電力ではそこまで大きな差は出ないかもしれませんが。

ぼくがこの電源を使っているのは、もっぱら「電力ロガー機能」のためですし。

返答ありがとうございます

V1200を購入することにしました

Toughpower iRGB Plusの1200Vとあまり価格差もなかったので高品質な方にしました。

カタログスペックだけをみると光る機能や保証期間、MTBFの点でToughpower iRGB Plusの方が高品質にも見えました。V1200の方が高品質だったとはちゃんと調べて良かったです

EPS 8pinは4+4に分割できますか?

x470 taichと組み合わせて使おうかと考えているのですが

8 pinでしか使えないコネクタと、4 + 4 pinに分割できるCPUコネクタが付属してます。

core i9 10850K + RTX3080での使用を考えていますが、これの850w でもなんとかなりますでしょうか? それともやはり1200w or 1250wが必要になってくるでしょうか?

シール普通に捨ててたので無くても良くなったのはマジでありがたい^^

保証10年は「つおい」