人気だった玄人志向の電源ユニット「GA850W/90+」が、近代化した規格に対応した後継モデル「KRPW-GS850W/90+」にようやく入れ替わります。

玄人志向の電源は海外レビューにまったく姿を見せず、ほとんど詳細不明です。レビュー用にとても興味深いため、実際に購入して詳しく検証してみます。

(公開:2025/7/29 | 更新:2025/7/29)

KRPW-GS850W/90+の仕様

| 玄人志向 KRPW-GS850W/90+ 型番:KRPW-GS850W/90+ | |

|---|---|

| 製造元 (OEM) | CWT 台湾:Channel Well Technology |

| 容量 |

|

| 効率 |

|

| 静音 |

|

| ケーブル | フルプラグイン |

| 保護 |

|

| ファン |

|

| セミファンレス | 非対応 (切り替え不可) |

| サイズ | 140 x 150 x 86 mm |

| 規格 | ATX 3.1(12V-2×6) |

| 保証 | 3年 |

| 参考価格 ※2025/6時点 |  |

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング | |

「KRPW-GS850W/90+」は、2025年6月頃から発売が始まった玄人志向ブランドの最新電源ユニットです。

12V-2×6コネクタの普及に伴い、今まで人気だった「GA850W/90+」が完全に時代遅れになってしまい売れ行きが鈍化しつつあります。

テコ入れとして、最新規格(ATX 3.1 & PCIe 5.1)に準拠する新しい電源ユニット「GS850W/90+」に、今後入れ替わる予定です。

取得している認証とレポート一覧

- 80 PLUS Certified – Gold

(https://www.clearesult.com/80plus/certified-psus/)

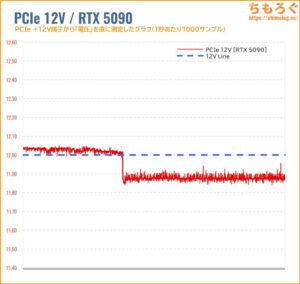

電源ユニットで定番の認証規格「80 PLUS」で「Gold」認証を取得します。負荷20%以上で約91%に達し、ピークまで91%を維持するそれなりに安定した変換効率です。

なお、従来モデルから引き続き、玄人志向は「Cybenetics」認証を取っていません。

80 PLUS認証よりライセンス費用が安くて、負荷テストも大幅に厳格な認証だから、ぜひCybenetics認証を取得して欲しいです。

ちなみに、80 PLUS認証レポートはおそらく他社製品のデータを流用できるオプションがあり得ます。

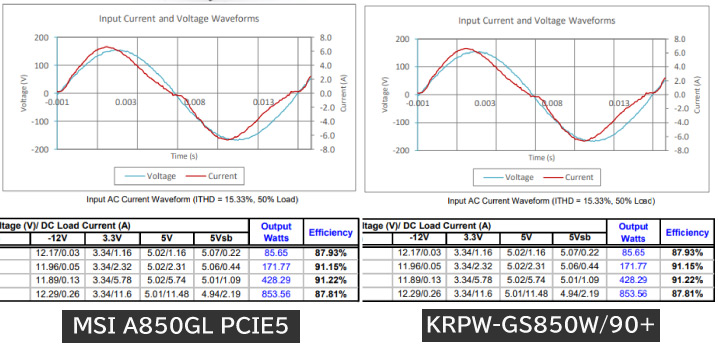

実際に「MSI A850GL PCIE5」と「KRPW-GS850W/90+」のレポートデータは1ミリも違いがなく、完全に同一のデータです。

(位相グラフから小数点以下まで完全に一致)

A850GLのデータを流用したから、取得費用を安く済ませられるのかもしれません。80 PLUS認証はやはり反消費者的な思想が蔓延っています。

KRPW-GS850W/90+を開封

パッケージと付属品

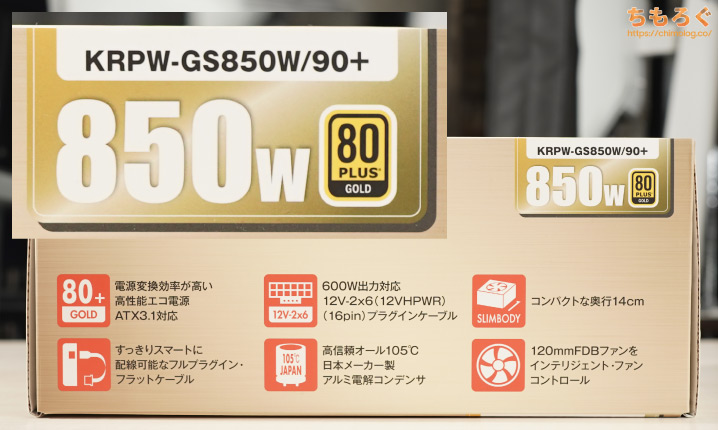

基本的に「KRPW」ブランドは日本市場限定モデルらしく、パッケージのあちこちに日本語が使われています。

ふだんレビューする電源ユニットだと英文字ロゴやアルファベットばかりだったから、日本語フォントが多いパッケージが逆に新鮮です。

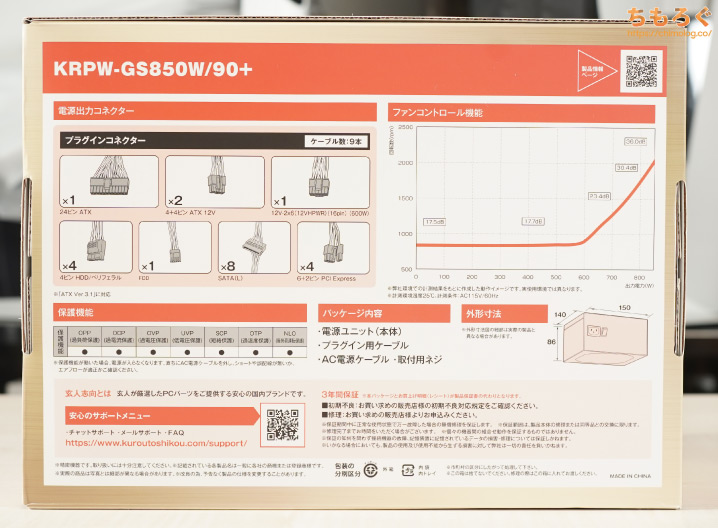

パッケージ裏面に、対応するコネクタ規格やケーブルの種類、ファンコントロールの変動グラフなど。製品スペックがそこそこ詳しく記載されています。

パッケージ側面に「80 PLUS」認証ロゴのほか、製品のアピールポイントもズラッと印刷されています。

- 80 PLUS Gold認証

認証ロゴは以上1つだけです。

マザーボードの箱と同じく、底面からめくり上げるシンプルな開封方法です。

外箱をゆっさゆっさと縦に振り回して慣性で中身を押し出すタイプじゃなく、単に指でめくるだけで開封できます。

ケーブル類はビニール袋にまとめられ、電源ユニット本体は高密度な発泡スチロール製の梱包材に収まっています。

収納袋が入っていない以外、以前レビューした「MSI A850GL PCIE5」とまったく同じ内容です。

付属ケーブルの種類と長さ

KRPW-GS850W/90+に付属する、そこそこ数が多い電源ケーブル類です。

平ぺったい「きしめん」型ケーブルがほとんどで、少し曲げづらい硬さです。

「12V-2×6」ケーブルが1本付属します。

RTX 40 / RTX 50シリーズと一部のRX 9000シリーズで導入されている「12VHPWR」または「12V-2×6」コネクタで使える、グラフィックボード用の電源ケーブルです。

たった1本のケーブルで最大600 Wまで対応します。

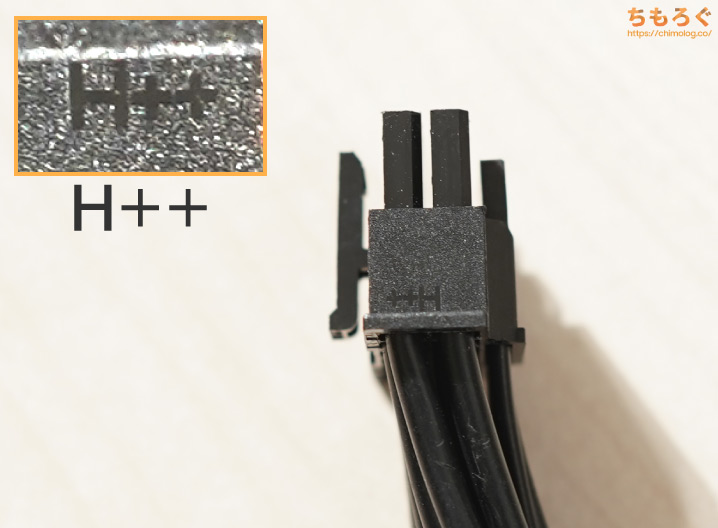

コネクタの両端が「12V-2×6」ネイティブ対応です。

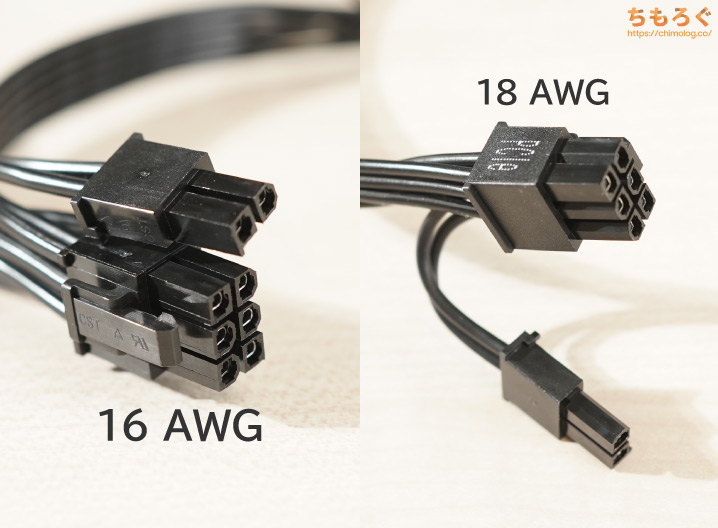

熱に強い太め(16 AWG)のケーブルに、最大105℃耐熱仕様のコネクタを組み合わせて、優れた耐久性と安全性を担保しています。

コネクタ先端に、12V-2×6規格を示す「H++」刻印を確認できます。

コネクタ先端分は「黒色」のままです。半挿し(挿し込み不良)を判断しづらいように見えますが、そもそも12V-2×6端子は中途半端な挿し込みだと通電しません。

外見的なわかりやすさよりも、コネクタ自体の耐久性を重視するなら、黒色のままが合理的です(※玄人志向が何も考えていなくてOEM仕様のまま使った可能性は当然あり)。

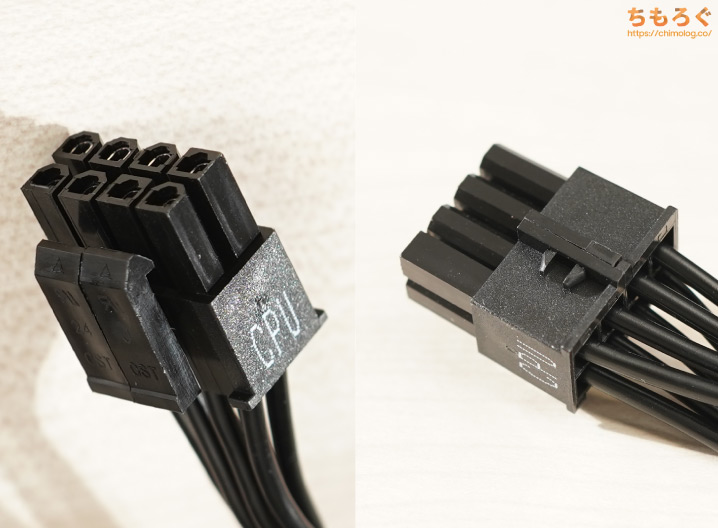

CPU補助電源に挿し込む「EPS12V 4+4 pin」ケーブルが2本ずつ付属します。それぞれ長さ60 cmで、太さ18 AWGです。

EPSコネクタ先端に「CPU」刻印が入っていて見分けやすいデザインです。4+4ピンタイプはラッチ(留め具)で固定され、バラけないように工夫されてます。

なお、太さが18 AWGでやや細めです。Core i9 14900Kを常時300 Wで動かすなど、高負荷な運用を想定している方は必ず2本使ってください。

18 AWGケーブル1本に300 W台を流し続けると溶融リスクが高まります。

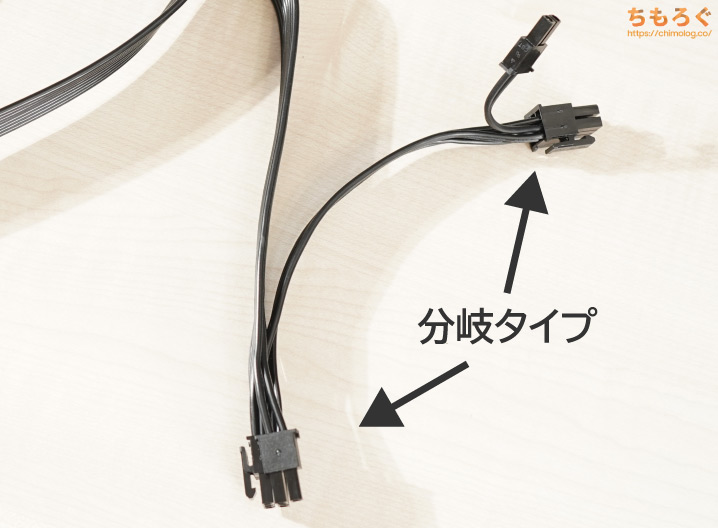

グラフィックボードの補助電源に挿し込む「PCIe 6+2 pin」は2本付属します。

コネクタ先端に「PCIe」と刻印が入っていて見分けやすいデザインです。

2本ともに分岐タイプで長さ50 + 15 cmです。

分岐していない側(50 cm)が太さ16 AWGで、分岐した先(15 cm)が太さ18 AWGです。

MSI A850GL PCIE5のように、どちらも18 AWGを使って派手にコストカットする例もありますが、玄人志向は16 + 18 AWGで若干マシな仕様です。

RTX 3080やRX 9070 XTなど、消費電力が300 W台なのにPCIe 6+2ピンコネクタを使うグラフィックボードも安心して使えます。

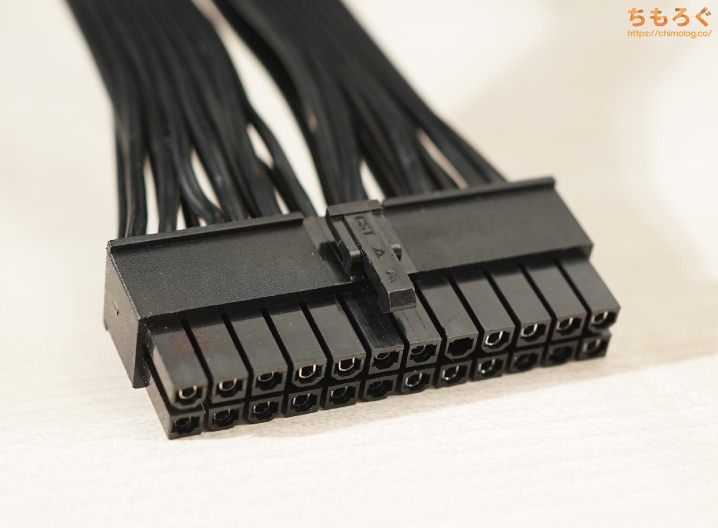

マザーボードの補助電源コネクタに挿し込む「ATX 24 pin」ケーブルです。長さ50 cmでした。

挿し込みが簡単な、初心者に嬉しい24ピン一体成コネクタです。

SATAデバイス(3.5″ HDDや光学ドライブ)に電力を供給する「SATA」ケーブルは2本付属します。ケーブル1本につき、コネクタが4個付いています。

ケーブルの長さは約95 cmで、コネクタ間が約15 cmずつ離れています。

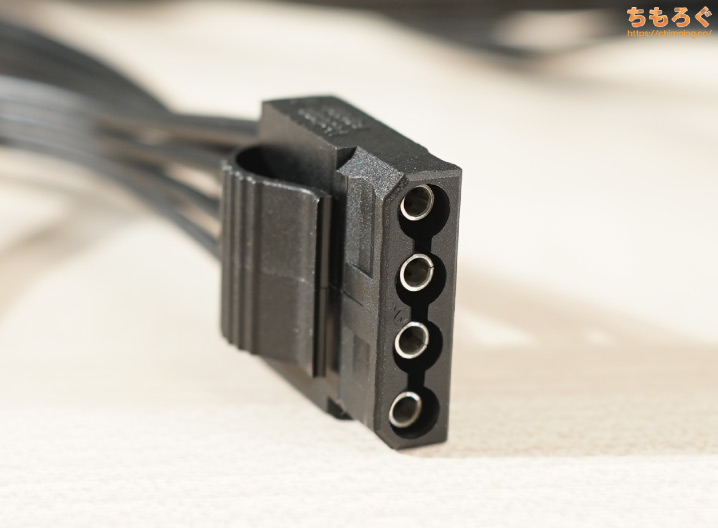

特殊仕様のサーバー向けHDDや、ケースファンコントローラに電力を供給する「Molex(ペリフェラル4ピン)」は1本付属します。

1本のケーブルに4個も付いています。コネクタ間が約15 cmずつ離れています。

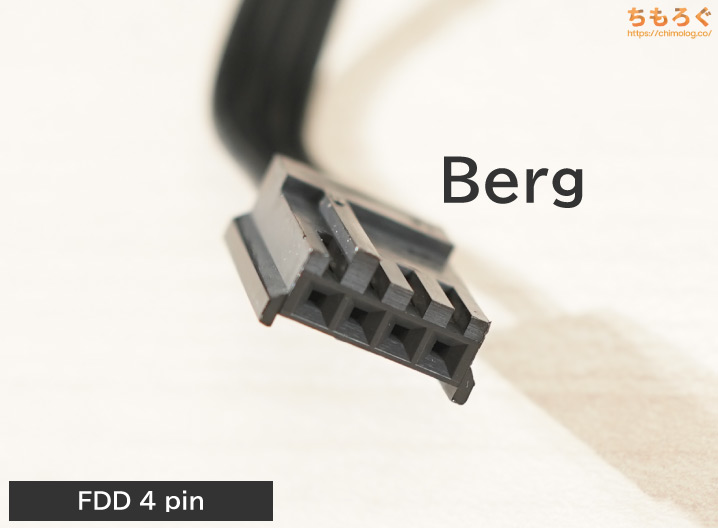

昨今まったく見かけなくなった「FDD 4 pin」コネクタも付いています。フロッピーディスクの取り付けに使います。

電源ユニットとコンセントをつなぐ「電源ケーブル(アース線つき)」です。

IEC320 C13規格の太いコネクタに、許容電流が12Aある1.5 mm径(断面積1.25 mm²)のやや太いケーブルを採用します。

ノイズを抑制する大型フェライトコアは付いていないです。

アクセサリー類は皆無でした

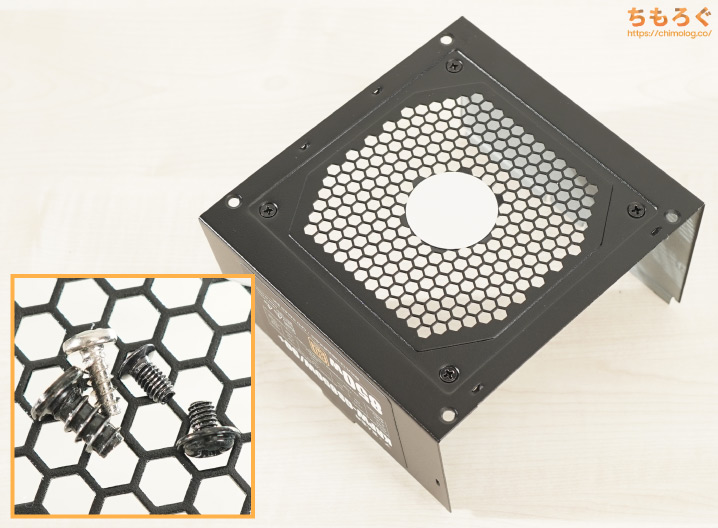

「小ネジ」が4本付属します。電源ユニット本体をPCケースに固定するときに使います。予備がないので紛失に注意。

付属品は小ネジだけで、マニュアルや結束バンドなど一切付属しません。

フルモジュラー仕様と無骨なデザイン

冷却ファンのブレード面積に合わせて、六角形の細かいパンチホール加工でファングリルを開けています。自作PCでよく使う小ネジサイズなら、内部への侵入を防げます。

ほとんど凹凸のないサラサラした手触りのシンプル塗装が施され、そのまま指でベタベタ触ると脂汗が付着します。

すべてのケーブルを着脱できる「フルモジュラー(フルプラグイン)」方式です。使うケーブルだけ任意で取り付けられるから、配線を最小限に抑えたスッキリした自作パソコンを組み立てられます。

各コネクタ(モジュラー)に「Motherboard」「CPU/PCI-E」「12V-2×6」など、対応するハードが分かりやすく記載されていて便利です。

120 mm口径の冷却ファンを搭載。メーカー仕様表によるとFDB(流体動圧ベアリング)方式のファンです。

一般的に、FDBファンはスリーブベアリングやボールベアリングより耐久性と静音性に優れ、始動時の静かさも有利とされています。

本体底面に出力表が貼ってあります。

| KRPW-GS850W/90+(出力表) 型番:KRPW-GS850W/90+ / モデル:型番と同じ | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| AC入力 | 100 ~ 240V(50 ~ 60Hz) | ||||

| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |

| 出力電流 | 20A | 20A | 70.5A | 0.3A | 2.5A |

| 合計出力 | 110W | 846W | 3.6W | 12.5W | |

| 総合出力 | 850W | ||||

現代のPC向け電源ユニットで定番のシングルレール方式です。CPUやグラフィックボードなど、主要なPCパーツが接続される+12Vレールにて、最大850 Wの出力に対応します。

電源ユニット側の対応コネクタをチェック。

| 対応コネクタ | |

|---|---|

| マザーボード用 (ATX 24 pin) | 1個 |

| グラフィックボード用 (12V-2×6) | 1個 |

| グラフィックボード用 (PCIe 6+2 pin) | 4個 (兼用コネクタ) |

| CPU用 (EPS12V 4+4) | |

| SATA / Molex兼用 (SATA / Molex 4 pin) | 4個 |

| Molex (FDD 4 pin) | – |

必要十分な拡張性が確保されています。

Core Ultra 9 285KやCore i9 14900K、またはRyzen 9 9950X3DなどハイエンドCPUに、RTX 5090を1枚組み合わせても大丈夫。

コンセント側のインターフェイスです。

- 1個:電源コネクタ(IEC320 C14)

- 1個:電源のオンオフボタン

セミファンレス非対応の電源ユニットだから、ファン制御を切り替えるボタンはありません。

左右のサイドパネルは密閉され、特に目立った意匠デザインがない真っ黒で無骨な印象です。

奥行きが140 mmしかない小型なATX電源です。たいていのPCケースと高い互換性を確保します。

電源ユニットの本体重量は実測1419 g(約1.42 kg)でした。

内部コンポーネント(腑分け写真)

フタを開けて内部コンポーネントを確認してみます。

プラス(PH1規格)ドライバーを使ってファングリルの四隅を固定する4本のネジを外すだけで、かんたんにフタを開けられます。

なお、玄人志向はCybenetics Labsレポートを取得していないので、今回のレビューでは「MSI A850GL PCIE5」をベースに部品の内容を照らし合わせます。

目が細かい六角形状のパンチホール型ファングリルです。

自作PCで多用する小ネジやミリネジを通さないサイズに中抜きされています。異物混入を防ぎつつ、ファングリルの重要な役割「エアフローの確保」を両立できるデザインです。

冷却ファンは「CWT(CWT12025H12F-9)」です。

標準的な120 mm径(25 mm厚)のFDB(流体動圧軸受)方式ファンです。ファン回転数のメーカー仕様は約200 ~ 2300 rpmで、玄人志向は約750 ~ 2400 rpmの範囲で使います。

高性能なファンコントローラICを使えば、750 rpm以下で動かして静音性を向上できますが、コストカットの関係でマトモな制御は期待できません。

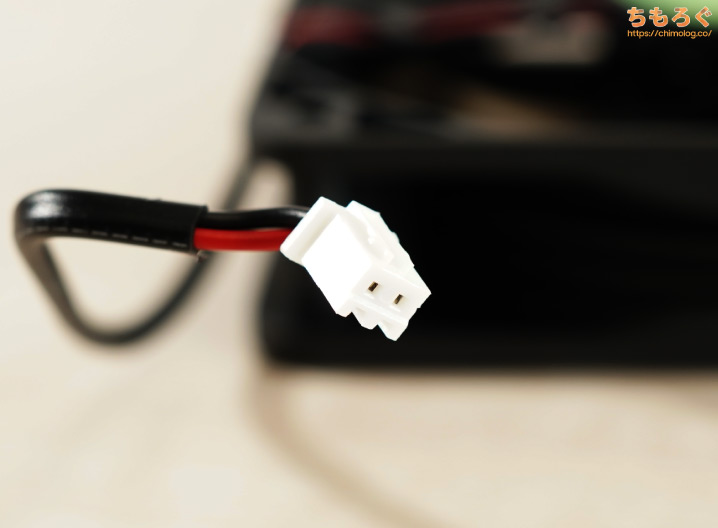

電源ユニットと冷却ファンがミニ2ピンコネクタで接続されています。ホットボンドで固定していないから、引っ張るだけでかんたんに外れます。

KRPW-GS850W/90+の製造元は、極めて高い確率で「CWT(台湾:Channel Well Technology)」社だと推測しています。

各コンポーネントの配置からレイアウトまで、ほとんど「MSI A850GL PCIE5(CWT製)」と一致します。

奥行き140 mmの比較的コンパクトなサイズでも、そこそこ余裕あるスッキリした内部設計です。

悪くいえばスカスカな印象を受けますが、発熱が激しいMOSFET周りに大きめのヒートシンクが配置してあるし、パーツ間がスカスカだから風通しが良いはずです。

| 見える範囲で部品チェック (※クリックで画像拡大) | |

|---|---|

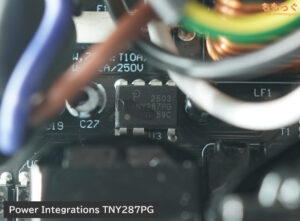

| ノイズフィルタ | スタンバイ PWMコントローラ |

|  |

| 保護機能コントローラ | 5V & 3.3Vレール用 MOSFET |

|  |

| ブリッジ整流器 | アクティブPFC用 MOSFET |

|  |

目に見える範囲に限るものの、おおむね「MSI A850GL PCIE5」のCybeneticsレポート(2024年ごろ)と同じ部品を確認できます。

- 玄人志向:Silan Microelectronics SVF20N50F

(500 V / 12.6 A @ 100 °C / Rds (on): 0.27Ω) - MSI版:CR Micro CS20N60

(600 V / 14.0 A @ 100 °C / Rds (on): 0.36Ω)

アクティブPFC回路のMOSFETが違う製品に入れ替わっているくらいです。

(日本メーカー表記あり)

玄人志向の製品ページにて、「オール105℃日本メーカー製アルミ電解コンデンサ」を大きくアピールしています。

MSI版が表記なし(中身:台湾や中国コンデンサ)だったため、コンデンサの内容だけなら玄人志向版が明らかに有利です。

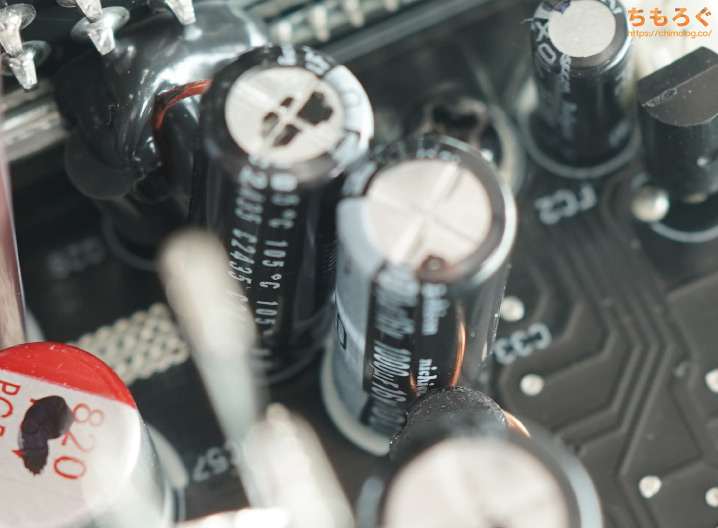

1次側に、日本ケミコンのアルミニウム電解コンデンサ(定格電圧400 V / 容量560 uF / 定格105℃ / 2000時間モデル)が入っています。

コンデンサ1個で560 uFの静電容量(コンデンサ容量)を確保できますが、容量850 Wに少ない気がします。

玄人志向はCybeneticsレポートがないから、ホールドアップ時間(停電したあとも電力を供給しつづけるタイムリミット)をどれくらい確保できているか不明です。

部品構成と設計が非常によく似ているモデルを見る限り、約17~18ミリ秒は確保できそうで、ATX 3.1基準(> 12 ms)とATX 3.0基準(> 17 ms)どちらも超えられるはず。

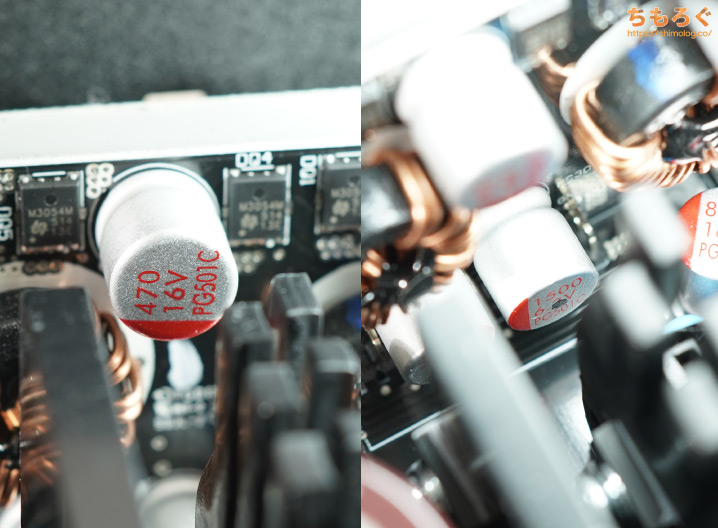

導電性高分子アルミ個体コンデンサ(ポリマーコンデンサ)に、日本ニチコン・・・と思わせて、中国CapXon製が使われています。

玄人志向は「アルミ電解コンデンサが日本メーカー」と記載しているだけで、ポリマーコンデンサまで日本メーカー製を使うと言ってないです。

言っていない = 搭載しない、です。

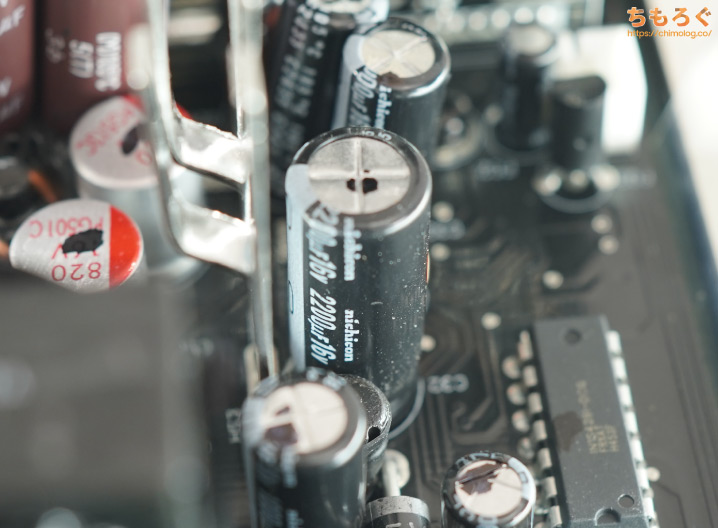

日本ニチコンのアルミニウム電解コンデンサ(定格電圧16 V / 容量2200 uF / 定格105℃ / 2000~5000時間モデル)です。

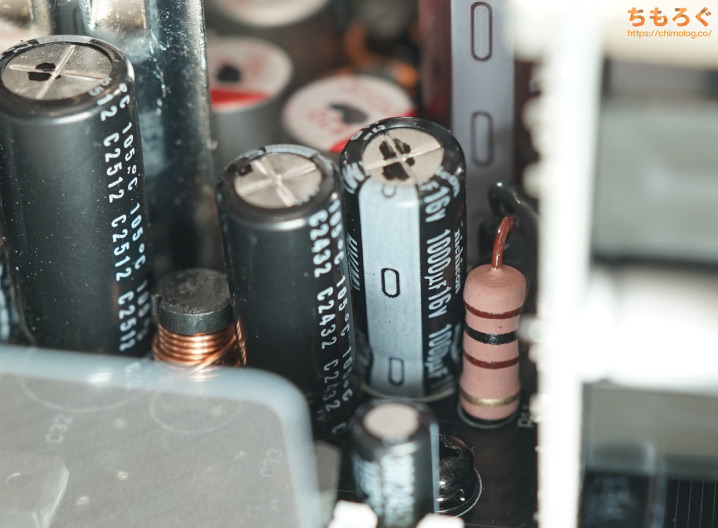

スタンバイ電力(+5Vsb)を生成する回路の周辺に、日本ニチコンのアルミニウム電解コンデンサ(定格電圧16 V / 容量1000 uF / 定格105℃ / 2000~5000時間モデル)です。

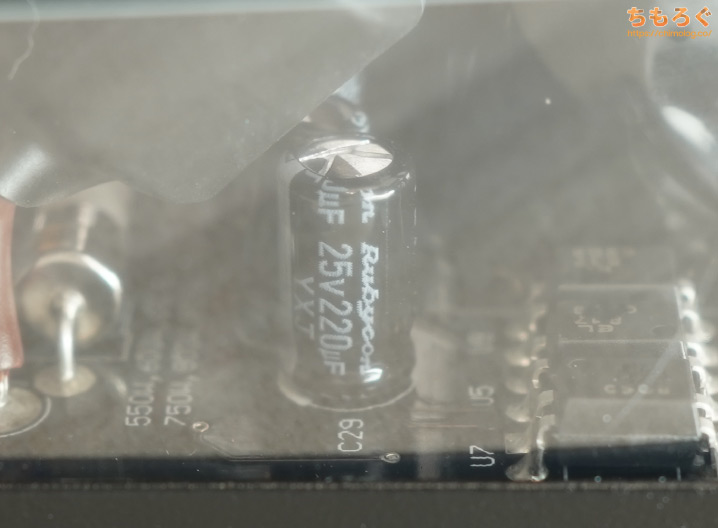

小さな黒いコンデンサが日本ルビコンのアルミニウム電解コンデンサ(定格電圧25 V / 容量220 uF / 定格105℃ / 2000~5000時間モデル)です。

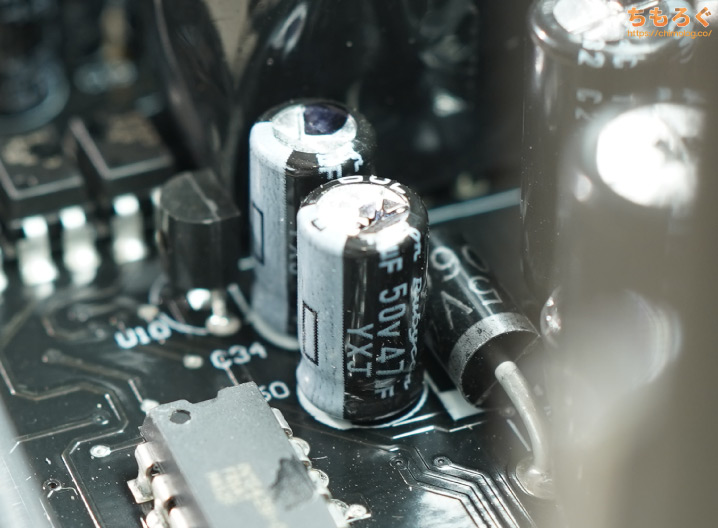

保護回路ICの近くにある、すごく小さなコンデンサも日本ルビコンのアルミニウム電解コンデンサ(定格電圧50 V / 容量47 uF / 定格105℃ / 2000~5000時間モデル)です。

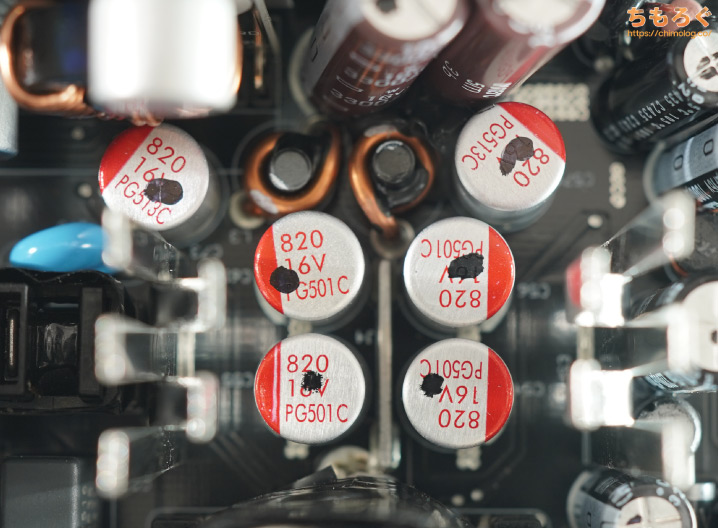

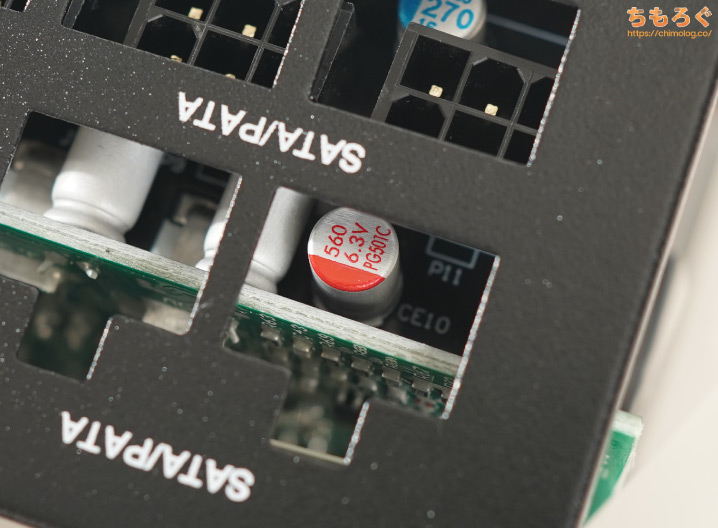

マイナーレール(+5V & +3.3V)を生成するドーターボードに、中国CapXonの導電性高分子アルミ個体コンデンサ(ポリマーコンデンサ)が使われています。

モジュラーコネクタ周辺に、導電性高分子アルミ個体コンデンサ(ポリマーコンデンサ)が敷き詰められています。赤色が中国CapXon製、青色はBiostar(詳細不明)です。

目視で見える範囲はすべて、中国CapXonまたはBiostarの導電性高分子アルミ個体コンデンサ(ポリマーコンデンサ)です。

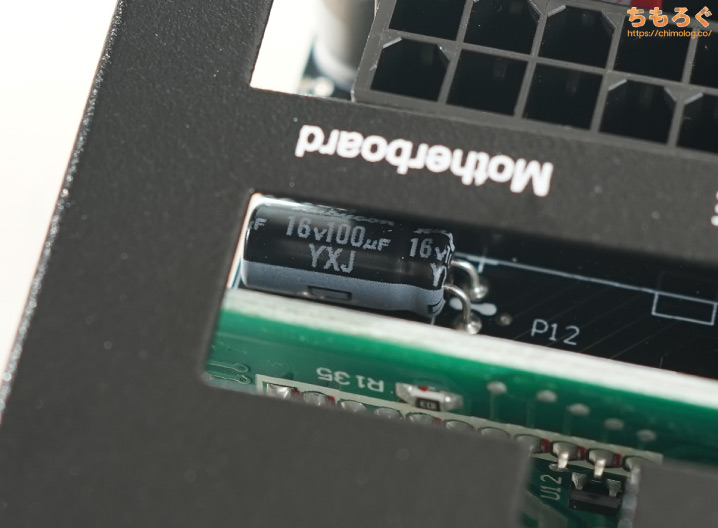

日本ルビコンのアルミニウム電解コンデンサ(定格電圧16 V / 容量100 uF / 定格105℃ / 2000~5000時間モデル)が1個入っています。

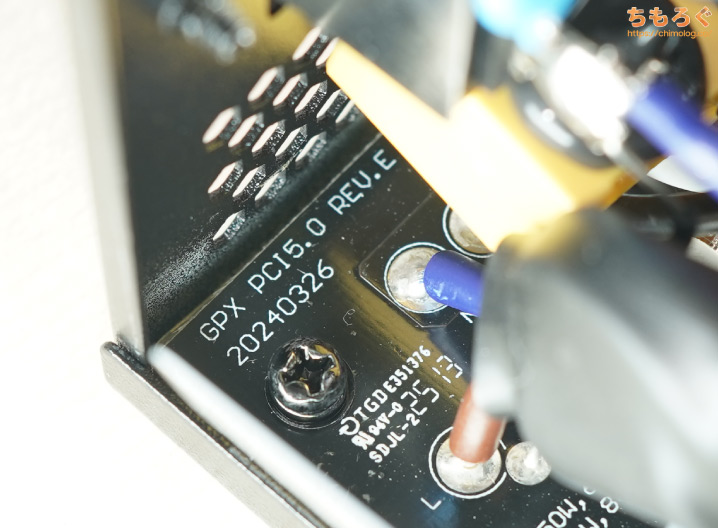

メイン基板の電源カプラ直下に、製造年月を示す4桁のコード(2513 = 25年13週目)と、OEM元のプラットフォーム名が記載されています。

2025年3月頃に製造され、台湾CWT製「GPX(PCIe 5.0 Rev.E)」プラットフォームを使用していると読み取れます。

Revが制作された日付が「20240326」で、MSI A850GL PCIE5とまったく同じです。

KRPW-GS850W/90+を実際に使ってみる

テストPCスペックを紹介

| テスト環境 「ちもろぐ専用 Intelベンチ機(2025 / 新)」 | ||

|---|---|---|

| スペック | 使用パーツ | |

| CPU | Core i9 13900K | PL1 = PL2:253 W |

| CPUクーラー | 280 mm水冷式クーラー | NZXT Kraken 280(2023) |

| メモリ | DDR5-8000 48GB(24GB x2) | G.Skill Trident Z5 RGB |

| マザーボード | Intel Z790チップセット | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI |

| グラボ #1 | RTX 5090 32GB | ZOTAC GAMING OC (Power Limit:104%に変更) |

| グラボ #2 | – | – (Power Limit:-) |

| SSD | 1 TB(NVMe SSD) | Samsung 970 EVO Plus |

| 電源ユニット | KRPW-GS850W/90+(850 W) (レビュー対象) | |

| OS | Windows 11 Pro 24H2 (KB5041587適用済み) | Windows 11 Pro(パッケージ版) |

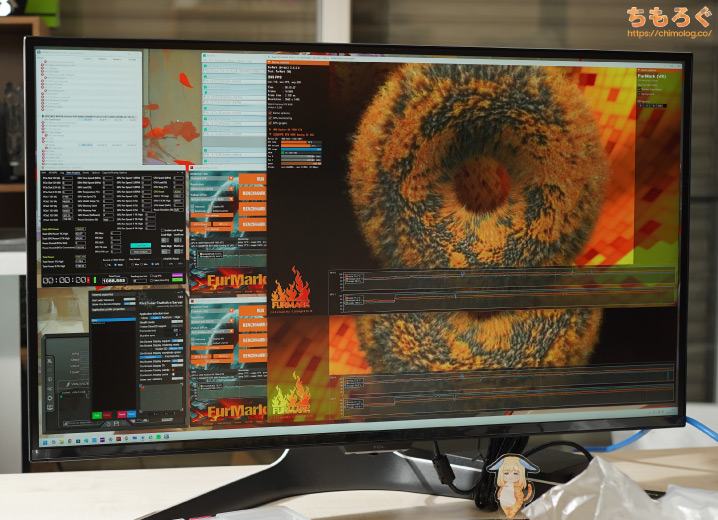

今回は容量850 Wの電源ユニットを検証するべく、ピーク負荷が1050 W近くに達するハイエンドGPU環境を用意しました。

実測で300 W台も消費するCore i9 13900Kに、実測で600 Wを超えられる弩級のハイエンドグラボRTX 5090を組み合わせています。

現時点で、ほぼ最上位のゲーミングPCを想定したスペックです。

各電圧レールの測定には、Cybenetics Labs謹製のPMD(Power Measurement Device)を使い、0.001 V(1 mV)単位かつ毎秒最大1000サンプル(1ミリ秒)の刻み値で記録します。

安物の8ビットマルチメーターやオシロスコープの安物プローブを、マザーボードやコネクタの隙間にぶっ刺すよりも、いくぶん精度が高いです。

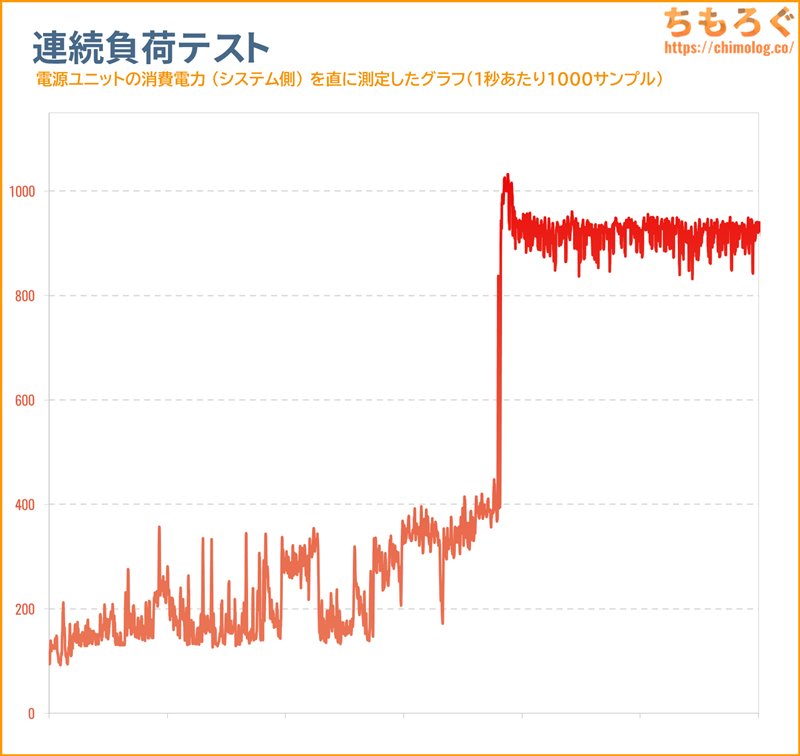

容量110%もの超高負荷ですら安定動作

| 負荷 | システム(DC側) |

|---|---|

| 平均値 | 919 W |

| 中央値 | 926 W |

| 上位1% | 976 W |

| 上位0.01% | 1032 W |

- CPU負荷:Prime95 Small FFTs(TDP:253 W)

- GPU負荷:FurMark 2 3840 x 2160(TGP:600 W)

以上のベンチマークで、システム側(DC側)で約926 Wの負荷を連続して掛けられます。

約60分間そのまま放置して、何事もなく安定してベンチマークが正常に稼働しつづけます。

KRPW-GS850W/90+(容量850 W)は、最大容量を約10%も超える消費電力(926 W)、ピーク時に約1030 Wに達するハイエンド構成にあっさり耐えられます。

玄人志向のミドルクラス電源と、RTX 5090を組み合わせる人はほとんどいないと予想できるから、想定されるほとんどのユーザー層にとって十分すぎる出力性能です。

たとえば、Ryzen 7 9800X3DとRTX 5070 Ti程度の組み合わせにとって、KRPW-GS850W/90+で問題なく運用できます。

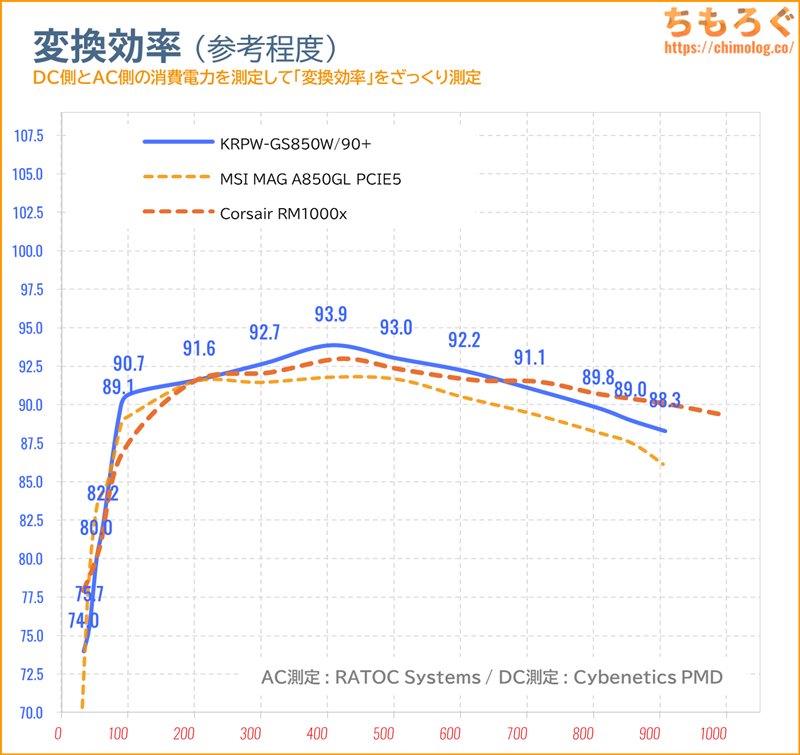

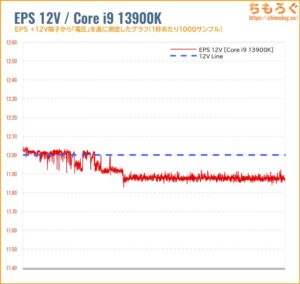

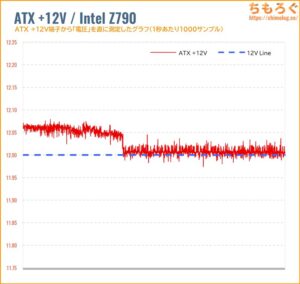

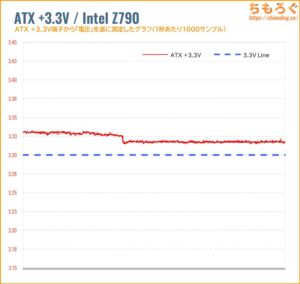

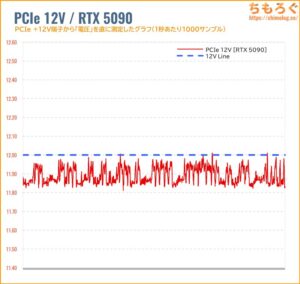

負荷が上昇すると、各電圧レールが分かりやすく低下します。

偏差(変動幅)も十分に抑えられ、Intel ATX規格で決められた範囲内に余裕で収まってます。

| PCIe 12V [RTX 5090] | 変動幅 | 基準値 | |

|---|---|---|---|

| 最大値 | 12.05 V | 0.43% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.84 V | -1.33% | > -8.00% |

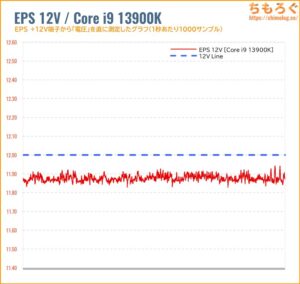

| EPS 12V [Core i9 13900K] | |||

| 最大値 | 12.05 V | 0.38% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.83 V | -1.43% | > -7.00% |

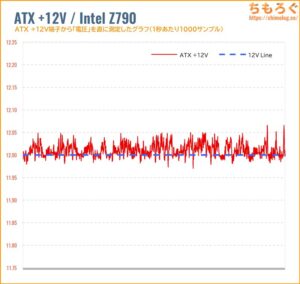

| ATX +12V | |||

| 最大値 | 12.08 V | 0.66% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.97 V | -0.22% | > -7.00% |

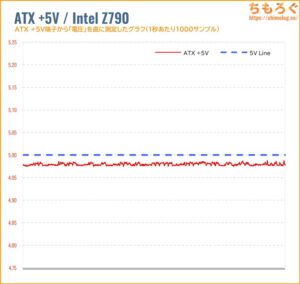

| ATX +5V | |||

| 最大値 | 4.99 V | -0.18% | < 5.00% |

| 最低値 | 4.97 V | -0.52% | > -5.00% |

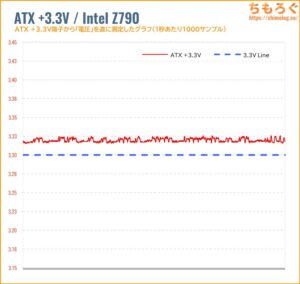

| ATX +3.3V | |||

| 最大値 | 3.33 V | 0.97% | < 5.00% |

| 最低値 | 3.32 V | 0.45% | > -5.00% |

KRPW-GS850W/90+は「ATX 3.1」と「PCIe 5.1」規格に準拠した電源ユニットです。

各電圧レールの許容範囲はそれぞれ±5%で、+12Vレールは+5% / -7%、12V-2×6レールは+5% / -8%が許容範囲です。

すべての電圧レールが問題なくATX 3.1(PCIe 5.1)規格で定められた許容範囲に収まっています。

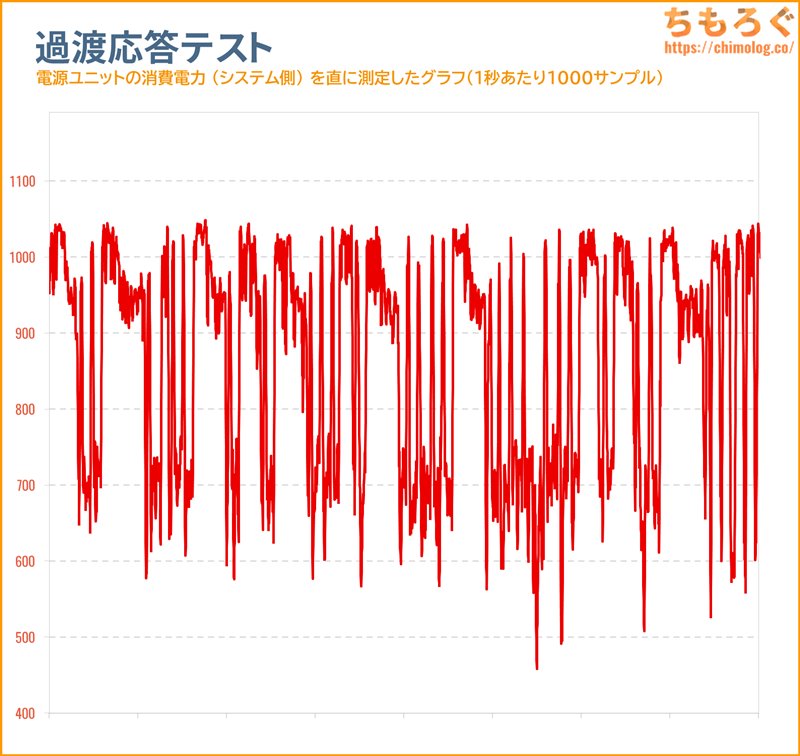

連続的で急激な負荷変動でも安定動作

| 負荷 | システム(DC側) |

|---|---|

| 平均値 | 870 W |

| 中央値 | 937 W |

| 上位1% | 1041 W |

| 上位0.01% | 1055 W |

- CPU負荷:Prime95 Small FFTs(TDP:253 W)

- GPU負荷:FurMark 2 3840 x 2160(TGP:600 W)

連続負荷ベンチマークを実行した状態で、FurMark 2でスペースバーを押しっぱなしにします。すると、グラフィック描画が500ミリ秒ごとにオンオフを繰り返し、連続的な負荷変動を再現可能です。

500ミリ秒ごとに負荷が止まって500 W前後まで下がり、また500ミリ秒たつと負荷が再開して1050 W前後まで上昇・・・を延々と繰り返す過渡応答に似た状況です。

最大容量(850 W)を約20~23%も繰り返しオーバーランする過酷な連続負荷に対して、KRPW-GS850W/90+は非常に安定した動作でした。

ピーク時に約1055 Wに達し、電源の最大容量を24%も上回る電力を引き出しても、システムは安定して動き続けます。スパイク由来の強制シャットダウンも発生しなかったです。

ATX 3.1規格に準拠した設計だから、0.1ミリ秒以内のスパイクなら容量の2倍にあたる1700 Wまで耐える仕様です。

負荷の変動に合わせて、各電圧レールが分かりやすく乱高下します。

| PCIe 12V [RTX 5090] | 変動幅 | 基準値 | |

|---|---|---|---|

| 最大値 | 12.01 V | 0.09% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.81 V | -1.56% | > -8.00% |

| EPS 12V [Core i9 13900K] | |||

| 最大値 | 11.94 V | -0.48% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.83 V | -1.43% | > -7.00% |

| ATX +12V | |||

| 最大値 | 12.07 V | 0.55% | < 5.00% |

| 最低値 | 11.97 V | -0.24% | > -7.00% |

| ATX +5V | |||

| 最大値 | 4.99 V | -0.24% | < 5.00% |

| 最低値 | 4.98 V | -0.50% | > -5.00% |

| ATX +3.3V | |||

| 最大値 | 3.33 V | 0.79% | < 5.00% |

| 最低値 | 3.32 V | 0.45% | > -5.00% |

すべての電圧レールが問題なくATX 3.1(PCIe 5.1)規格で定められた許容範囲に収まっています。急激な負荷変動に対しても問題なく正常動作です。

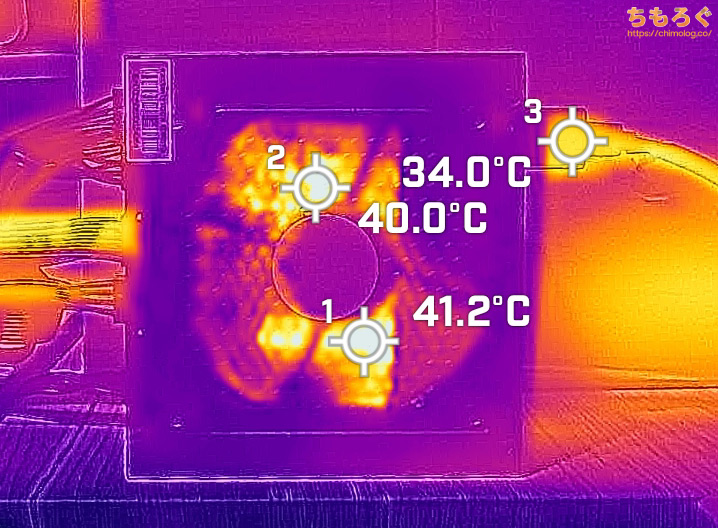

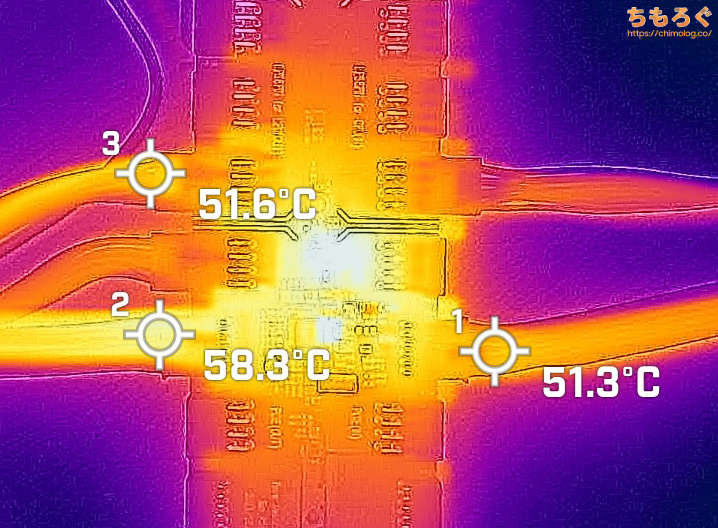

各ケーブルや電源本体の表面温度

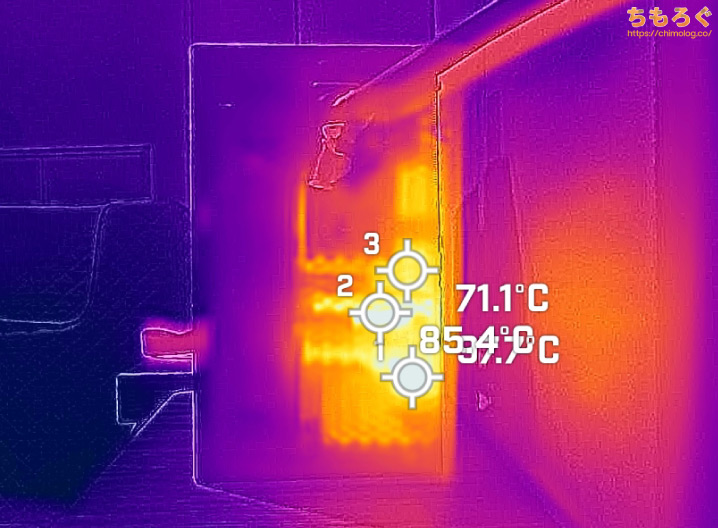

約930 Wの連続負荷テストを1時間ほどつづけたあと、サーモグラフィカメラで電源ユニット本体の表面温度を撮影します(撮影時の周辺気温:29.2℃)。

ファングリル正面の表面温度です。冷却ファンが勢いよく回っているから、正常な温度を取得できません。

コンセント側から撮影すると、電源ユニット内部の温度を確認できます。

- コモンモードコイル:71.1℃(Δ41.9℃)

- MOSFET(ヒートシンク):85.4℃(Δ56.2℃)

- インダクタ:97.7℃(Δ68.5℃)

もっとも熱いエリアで98℃前後(Δ69℃)まで上昇します。

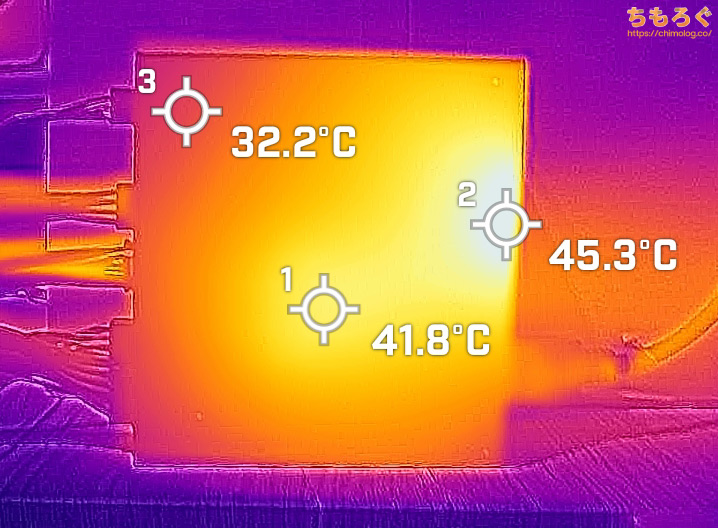

電源ユニット底面の表面温度をチェック。一番熱いエリアで約45℃(Δ16℃)です。

プラグインコネクタ周辺の表面温度です。12V-2×6コネクタ付近が37℃前後(Δ8℃前後)、EPS 12V付近は35℃(Δ6℃)程度、ATX 12Vが32℃(Δ3℃)程度に収まります。

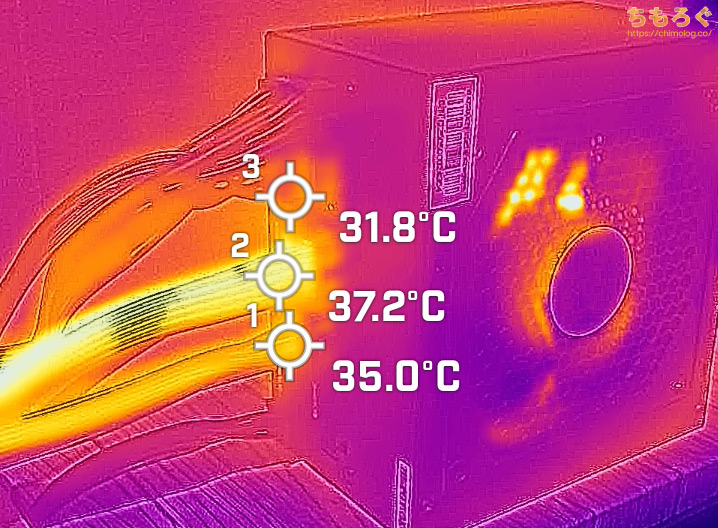

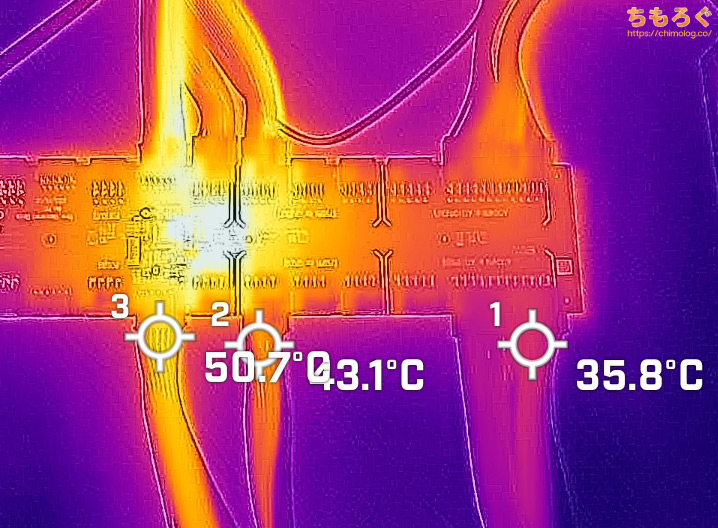

システム側の各コネクタケーブルの表面温度です。

約590 Wが流れている12V-2×6で51℃前後(Δ22℃前後)ほど、約260 Wが流れるEPS 12Vで43℃前後(Δ14℃前後)、ATX 24 pinがわずか36℃(Δ7℃)でした。

今回はシステム全体で約930 Wの負荷しか掛けてないから、各パーツの消費電力も全力を出せていません。ケーブルの規格限界に近い電力も当然流れず、発熱がおだやかです。

約260 Wも流れているEPS 12V(CPU)ケーブルも40℃台しか発熱せず、太さ18 AWGでまったく問題がないと分かります。

やはり、EPSやPCIeケーブルの太さ問題は300 W前後が溶融リスク急増の節目になりそうです。

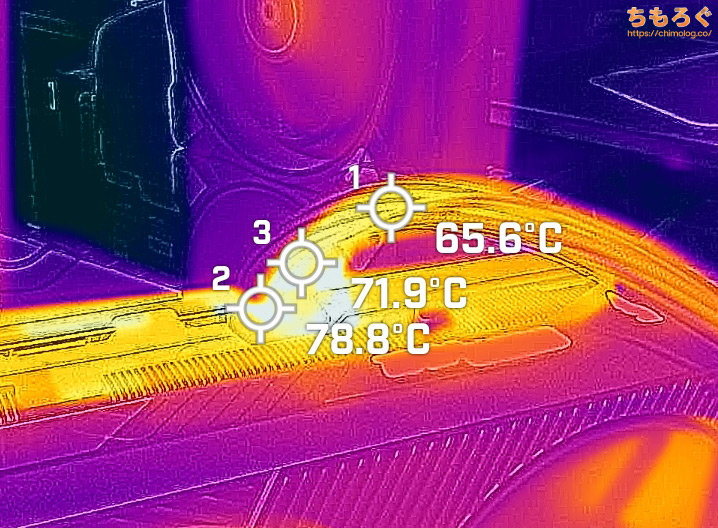

12V-2×6ケーブルの表面温度を細かく確認します。

撮影時で590 Wもの電力が流れていて、出力側の表面温度は58℃台(Δ29℃)です。

まったく問題ない温度ですが、グラフィックボード本体に近づくと表面温度はどうなるでしょうか。

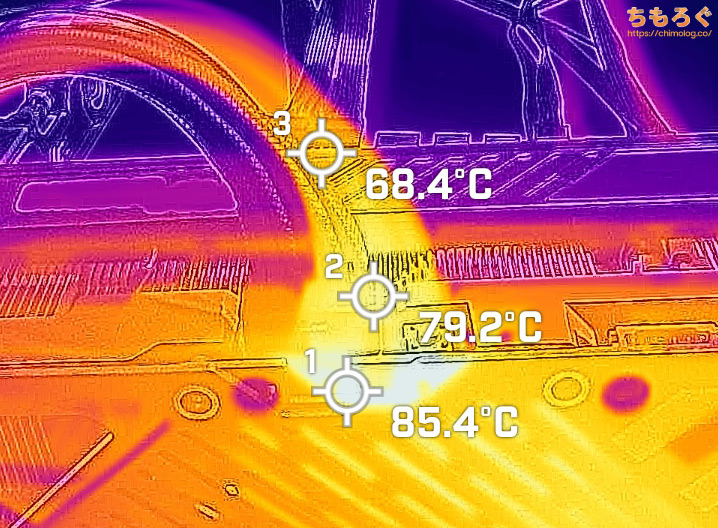

グラフィックボード側の12V-2×6コネクタの表面温度を、正面から見たサーモグラフィー画像です。

グラフィックボードに近い位置でも温度はそれほど変化がなく、コネクタ先端で約72℃(Δ43℃)で済んでいます。

反対側から見ると、もっとも熱いエリアで約85℃(Δ56℃)まで上昇します。

付属する12V-2×6ケーブルの許容温度は105℃なので、85℃前後なら特に問題ないでしょう。

KRPW-GS850W/90+は競合する他社の電源ユニットと同様に、「105℃耐熱」仕様の12VHPWR(12V-2×6)ケーブルを採用。RTX 5090(TGP:600 W)を運用しても「コネクタの溶融」に到達する可能性が非常に低いです。

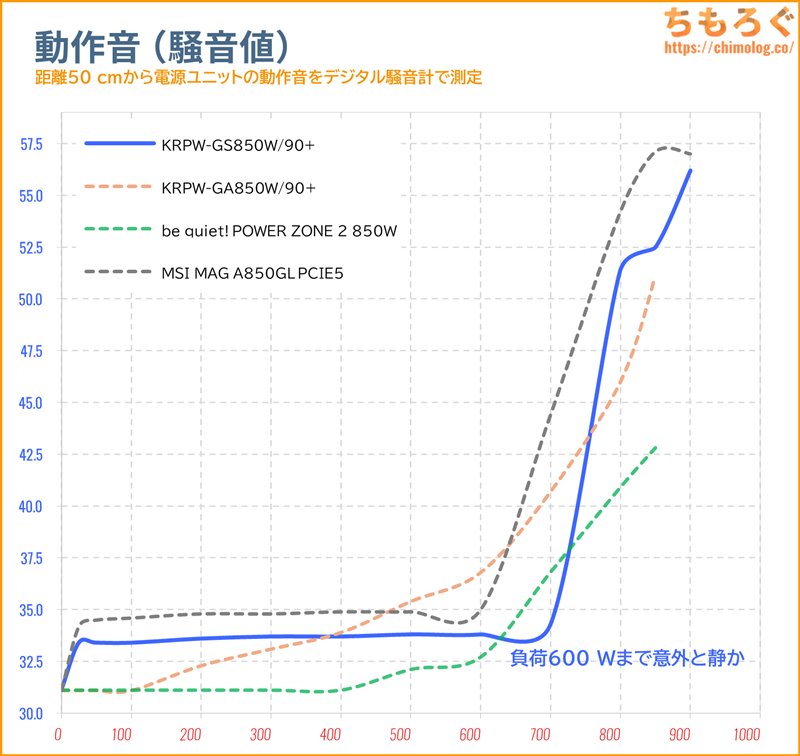

負荷ごとの電源ユニットの騒音値

電源ユニットから約50 cmほど離れた位置に「デジタル騒音計」を設置して、負荷ごとに1秒ずつ騒音値(デシベル値)を測定します。

| 消費電力(DC側) | 騒音値 |

|---|---|

| 100 W | 33.4 dB |

| 200 W | 33.6 dB |

| 300 W | 33.7 dB |

| 400 W | 33.7 dB |

| 500 W | 33.8 dB |

| 600 W | 33.8 dB |

| 700 W | 34.3 dB |

| 800 W | 51.4 dB |

| 850 W | 52.5 dB |

| 900 W | 56.2 dB |

デジタル騒音計による測定値は以上のとおりです。

なお、測定値(dB)だけだとかなり誤解を生む可能性が高いから、負荷ごとに聴いてみた主観的なコメントを書いておきます。

| 消費電力 (DC側) | 冷却ファン | コメント |

|---|---|---|

| 100 W | やや回転 (750~900 rpm) | 50 cmの距離でファンの送風音がサーッと聞こえる |

| 200 W | ||

| 300 W | ||

| 400 W | ||

| 500 W | ||

| 600 W | ||

| 700 W | しっかり回転 (1200~1300 rpm) | 送風音が「ふお~ん」とやや大きくなる |

| 800 W | フル回転 (1800~1900 rpm) | まるでゲーミングノートを彷彿とさせる送風音 |

| 850 W | フル回転 (2000~ rpm) | ハイエンドゲーミングノート並みの騒がしい送風音 |

| 900 W |

負荷に関係なく、冷却ファンが少しだけ(750 rpm前後)回っています。

耳をすませば電源ユニットの動作音をしっかりと聞き取れる程度に音が出ていますが、ギリギリ「静か」といえるレベルです。

以前レビューした「MSI A850GL PCIE5」が常時うるさい電源で、ほぼ同じモデルが入っているKRPW-GS850W/90+も不安でしたが、なんとか杞憂で済みました。

負荷600 W前後まで、そこそこ静かな電源ユニットです。

負荷700 Wからファンの回転数が上昇し始め、動作音も増加します。しかし、700 Wもの負荷を生み出すCPUやグラフィックボードの方がずっと目立つ騒音源です。

負荷800~900 W(フル負荷)はジェット機のようにファンが全力で回り、まるでゲーミングノートパソコンを思わせる激しい送風音を撒き散らします。

「ジージジジッ」と不定期なビビり音のような騒音も加わり、負荷800 W以上はかなり不快度が高いです。

USBポートの5V電圧をチェック

(7.5 W負荷で電圧変動をチェック)

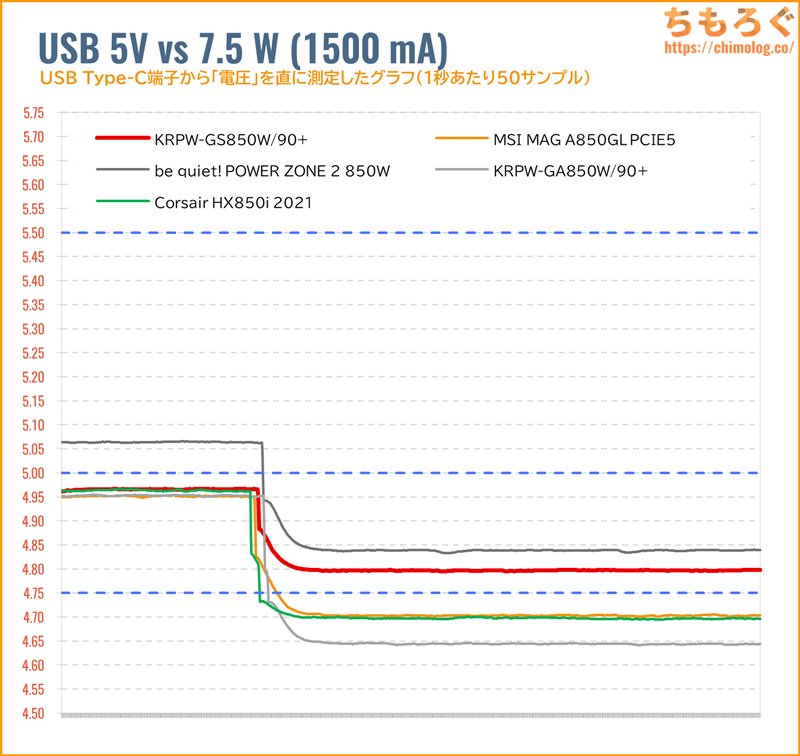

USBポートに約7.5 W(5.0 V x 1.5 A)の負荷をブラ下げて、USBテスター経由でUSB 5V電圧の変動を比較したグラフです。

| USB 5V | 最大変動 | 偏差(変動幅) |

|---|---|---|

| KRPW-GS850W/90+ | 172.1 mV | 3.44% |

| MSI MAG A850GL PCIE5 | 253.0 mV | 5.07% |

| be quiet! POWER ZONE 2 850W | 232.6 mV | 4.54% |

| KRPW-GA850W/90+ | 312.9 mV | 6.29% |

| Corsair HX850i 2021 | 272.3 mV | 5.44% |

KRPW-GS850W/90+は、USB +5V電圧を許容範囲内(-5~10%)に留めます。

(Universal Serial Bus Specification, Revision 2.0 より)

電圧降下幅が大きすぎると、USB機器が必要とする電力を十分に満たせない※など、実用上のデメリットが生じる可能性を考えられます。

| USB 5V(給電性能) | |

|---|---|

| 目標(1500 mA) | 7.50 W |

| VETROO GV1000 | 7.38 W |

| ASRock SL-850GW(5V BOOST) | 7.23 W |

| KRPW-GS850W/90+ | 7.21 W |

| ASRock TC-1300T | 7.13 W |

| Corsair RM1000x ATX 3.1 | 7.11 W |

| MSI MAG A850GL PCIE5 | 7.07 W |

| Corsair HX850i 2021 | 7.05 W |

| be quiet! DARK POWER 13 1000W | 7.03 W |

| KRPW-GA850W/90+ | 6.97 W |

KRPW-GS850W/90+は負荷1500 mAに対して、平均7.21 W(4797 mV)の電力を返します。平均を上回るUSB 5V給電性能です。

※7.5 Wも消費するUSB機材には、おそらくACアダプターが付属するはずだから、実用上あり得るシチューエーションかどうか不明。

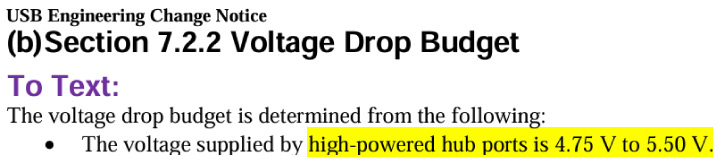

【参考程度】電源ユニットの変換効率を測定

KRPW-GS850W/90+は、80 PLUS認証の流用データしか変換効率を示す根拠がないです。

厳格なCybenetics ETA認証を取っていれば、わざわざ変換効率を調べる必要は無かったのですが・・・ 自分の環境で参考程度にちょっと調べてみます。

- ベンチマーク機材の消費電力(DC側):Cybenetics PMDで測定

- コンセント側の消費電力(AC側):ラトックシステムで測定

DC側とAC側それぞれの消費電力を個別に測定して割り算すると、いわゆる「変換効率」をざっくり計算できます。

(DC消費電力 / AC消費電力 = 変換効率)

負荷率10%時点で88~89%程度の変換効率にとどまり、負荷率12 ~ 83%まで90%超の変換効率です。85%以上からみるみる効率が下がり、フル負荷で88%台です。

「80 PLUS Gold」認証に見合う性能はたしかにありそうです。

まとめ:旧モデル「KRPW-GA」並の安さがあれば

「KRPW-GS850W/90+」の微妙なとこ

- 負荷700 W以上で騒音が大きい

- セミファンレス非対応

- 一部ケーブルの太さが「18 AWG」

- 各種ケーブルがやや硬い

- 個体コンデンサは中華メーカー品

- メーカー3年保証

- 「割安感」に欠ける価格設定

- Cybenetics認証なし

「KRPW-GS850W/90+」の良いところ

- 日本メーカー定格105℃コンデンサ

(電解コンデンサのみ) - コンパクトな設計(奥行き140 mm)

- 負荷600 Wまで静かな動作音

- 容量850 Wを120%使えます

- 許容範囲内に収まる安定した電圧

- 変換効率がそこそこ高い

- おおむね問題ない表面温度

- 12V-2×6ケーブル付属(最大600 W対応)

「KRPW-GS850W/90+」は、価格設定が惜しい電源ユニットです。

定番OEM「CWT」が製造を手掛け、RTX 5090を安定して動作できるほどパワフルな出力性能に、負荷600 Wまでそこそこ静かな動作音で性能はかなり優秀な部類。

日本メーカー(定格105℃)品の電解コンデンサを使っていて、搭載パーツも無難に悪くない内容がそろっています。

しかし、容量850 W版が約1.6万円もする割にメーカー保証がたった3年しかないです。7~10年保証が当たり前になっている電源ユニットにおいて、3年保証は正直けっこう厳しいです。

価格をもう少し下げるか、メーカー保証を5年に伸ばさないと、あえて選ぶ意味を見出せません。

以上「KRPW-GS850W/90+レビュー:玄人志向が定番OEM「CWT」で作る最新電源ユニット」でした。

「KRPW-GS850W/90+」を入手する

| 参考価格 ※2025/6時点 |  |

|---|---|

| Amazon 楽天市場 Yahooショッピング |

2025年7月時点で、容量850 W版が約1.5~1.6万円です。

「KRPW-GS850W/90+」の代替案

約1.5~1.6万円の価格帯でもっとも魅力的な代替案が「Steel Legend SL-850G」です。

負荷600 Wまで静かな動作音に、RTX 4090(RTX 5090)も動かせるパワフルな出力、カラーリング2色展開(黒 / 白)にメーカー10年保証まで。

しかも、100%日本メーカー品のコンデンサを搭載して信頼性も確保します。

発売から7ヶ月が経過して、レビュー当時に指摘した問題も最新ロットでだいぶ解消されているらしく、ようやくおすすめしやすい電源になりました。

差額2000~3000円を払う余裕があれば「Corsair RM850x 2024」が有力候補。

日本メーカー105℃コンデンサ群に、InfineonやChampion製の一級品コンポーネントで構成され、静音性を攻めたファン制御なのに10年保証まで付いてきます。

電源ユニットレビュー記事まとめ

おすすめ電源ユニットまとめ

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

最低ファン回転数750rpmはいい感じ

何で海外でレビューされないんだ?

LinusTechTipのビルド動画で出てたのは見たな

Amazonスポンサード縛りビルドだったかな?

日本限定モデルを、海外でレビューしても誰も読まないので。

玄人志向がCybenetics Labsにサンプルを送れば、認証レポートの体裁でレビューは見られます。

今後、80 PLUSよりCybenetics認証が主流になれば、いずれ玄人志向もCybeneticsを取ってくれるかもしれません。

玄人志向ってほぼ日本限定ブランドだからかな…

値下がりしてたんで超ペイペイデーに値下がりしてたんでアスロックの850Wホワイト電源買いましたがケーブル類が小袋に入ってたり24pinケーブルが一体成形化してたりと以前のやかもちさんのレビュー時より改善してました

フィードバックを受けて本当に改善したのは素晴らしいですね。

電源ユニットはPCパーツの中でも利益率が高い商品だから、当時は単にブランド売りがしたいだけなのか?と思っていたけど、ちゃんと改善したなら想定以上に本気度の高いメーカーだった・・・ということに。

ハズレ個体のレビューをそのまま置いておくのも申し訳ないから、ぼくも新品を買ってあらためてレビュー書き直します。

既にご存知かもしれませんが、面白そうなMPCS TECHという機能を持ったモニターが出ますので情報共有しておきます。grapht GR2532DML

GRAPHTさんは基本的にINNOCN OEMで、期待できる性能もほぼ同じだと思います。取り付けづらいVESAマウントもそのまま修正せず踏襲してます。

でも3年保証が付いてていいですね。

もしかしてIOの新モニターのレビューって没になっちゃいました…?

素人質問なんですが、PCIeケーブルの両端18AWGより16 + 18AWGの方がマシな理由って何でしょうか?

数字大きいほうが太いんじゃねえのかよ!てなるよね

SL850-Gのレビューに答えが置いてあって自己解決しました

「750~850W」「80金」「10000~15000円」のエリアの競争が激しい。

ANTECのGSKや、ThermaltakeのTOUGHPOWER GTなんかも対抗馬で、

こいつらはHKCグループ製とかなんとか。

COOLER MASTER

MWE Gold 850 V3 ATX 3.1 MPX-8503-AFAG-2EBJP

おすすめ