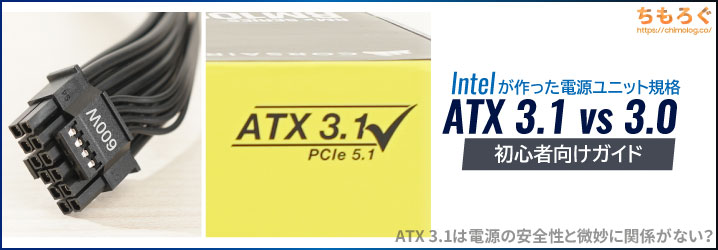

グラフィックボード用の新しいコネクタ「12VHPWR(12V-2×6)」が登場してから、今までも誰も気に留めていなかった電源ユニット規格「Intel ATX」に熱い注目が注がれています。

Intel ATXの最新版「ATX 3.1」が、もっとも安全性が高く、RTX 50シリーズやRadeon 9000シリーズを使うなら必須スペックらしいです。

・・・もちろん、必須な訳がありません。本記事では「ATX 3.1」が、旧規格「ATX 3.0」や「ATX 2.x」と比較して何が違うのか、なるべく分かりやすくシンプルに解説してみます。

(公開:2025/5/27 | 更新:2025/5/28 | 履歴)

「ATX 3.1」が安全な規格だとアピールされる理由

ATX 3.1規格が安全だとアピールされる理由は、おそらく3つ考えられます。

- 12VHPWRより安全性が高い「12V-2×6」コネクタ採用

- 容量に対して最大200%のスパイクに耐えられる余裕

- なんとなく新設計だから安全な気がする(雰囲気)

どの理由もたしかに「それっぽい」です。言われてみれば、本当に安全な気がします。

しかし、実はATX 3.1規格とそれほど関係がないです。

「ATX 3.1」なら12V-2×6コネクタ搭載?

RTX 40 / 50シリーズやRadeon RX 9000シリーズで採用が始まった、新しいコネクタが「12V-2×6」です。

初期の頃に採用されていた「12VHPWR」と比較して、半挿しだと通電しない安全設計が盛り込まれています。

- 12VHPWR:半挿しでも通電する可能性あり

- 12V-2×6:半挿しで通電する可能性を遮断

中途半端な挿し込みだとグラフィックボードに電力が供給されてしまう危険性が大幅に減ったため、以前よりも溶融に至るリスクが低いです。

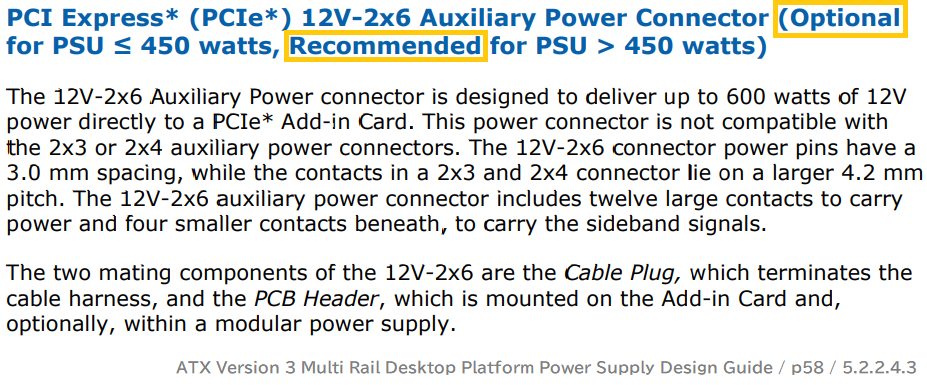

しかし、肝心のATX 3.1規格で12V-2×6コネクタは必須ではありません。Intelが公開しているガイドライン(マニュアル)を確認しましょう。

| 電源容量 | 「12V-2×6」の有無 |

|---|---|

| 450 W未満 | 無くてもいい (英語:Optional) |

| 450 W以上 | 設計に応じて変更して良い (英語:Recommended) |

必須を意味する英単語「Required(= 遵守するべき)」が見当たらないです。

容量450 W未満なら「Optional(= 無くてもいい)」で、容量450 W以上で「Recommended(= 設計に応じて変更して良い)」程度のニュアンスです。

| 規格 | 「12V-2×6」の “最大” 要件 |

|---|---|

| ATX 3.1 | 設計に応じて変更して良い (英語:Recommended) |

| ATX 3.0 | |

| ATX 2.x | 規定なし (※無くても変換ケーブルで対応可能) |

ATX 3.1規格だからと言って、100%無条件に12V-2×6コネクタが搭載されるとは限らないし、ATX 3.0規格も同じです。

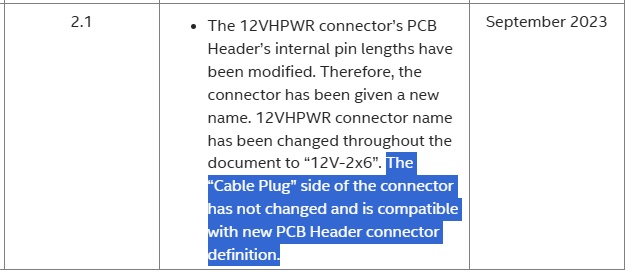

よくある誤解のひとつが「12VHPWRケーブルと12V-2×6ケーブルに互換性が無い」・・・です。当然ながら「互換性」はありますし、そもそもケーブル側は何も変わってません。

Intel ATXガイドラインにも「ケーブル側に変更なし」と、わざわざ明記されています。

12VHPWRと12V-2×6の物理的な設計変更は、基本的に電源ユニットとグラフィックボード側(PCBコネクタ)に反映されています。

電源やグラボに付属しているケーブル側に目立った変更はないです。

厳密にはケーブル側の見た目が少し変わっています。12VHPWRは「H+」刻印を、12V-2×6なら「H++」刻印を付けてもいいです。

「付けてもいい」ですから、実際に刻印を付けるかどうかメーカー側の裁量に委ねられています。H++刻印がないケーブルでも、12VHPWRおよび12V-2×6どちらも対応できます。

メーカーによって「ケーブル側プラグも変わった」と主張したり、Corsairのように一貫して「ケーブル側プラグはまったく同じ」と主張するメーカーに別れています。

誰でも閲覧できるIntel ATXガイドラインの記載いわく、たしかに「ケーブルは同じ」です。しかし、NVIDIAとPCI-SIGが策定したガイドライン(非公開資料)に何が書かれているか不明です。

ここで筆者が実際に入手した2本のケーブルを紹介します。

- 物理的にまったく同じと言い切れないケーブル(リンク先に画像)

電源ユニットやグラボを大量に購入しているうち、手元に「12VHPWR(H+刻印)」と「12V-2×6(H++刻印)」のケーブルが運良く2本揃いました。

物理的に同じケーブルと言い切れるか、自信を失いました。

実際にメーカー間ですらケーブル側プラグが同じかどうか意見が割れている状況です。誰でも読めるIntelの資料を参照するか、所属企業だけに解禁されるNVIDIAとPCI-SIGの資料を参照しているかで、出てくる意見が違ってしまう可能性が高いです。

PCI-SIGのガイドラインは一部企業しか閲覧できない

「ATX 3.1」なら容量の200%スパイクに耐えられる?

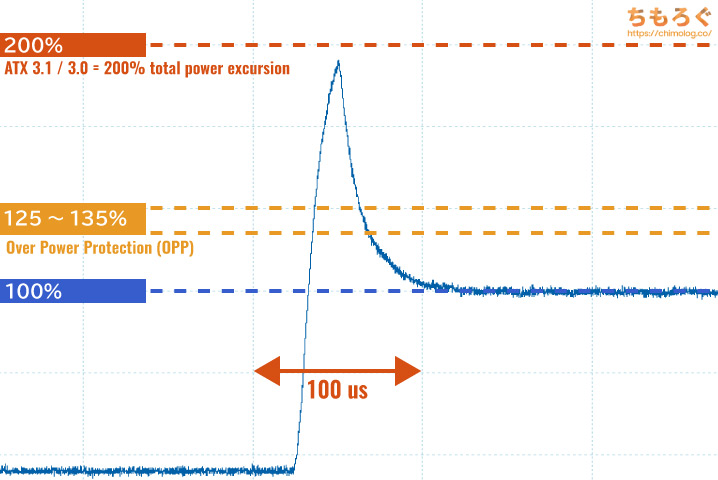

Picoscope社のUSBオシロスコープで再現したグラフ

ATX 3.1規格のメリットに挙げられやすい「総出力エスクカーション(total power excursion)」ですが、実はATX 3.1に限らないです。

| 規格 | 容量200%スパイク |

|---|---|

| ATX 3.1 | 100 us(0.0001秒) |

| ATX 3.0 | |

| ATX 2.x | 規定なし |

ATX 3.1だけでなく、ATX 3.0も容量に対して200%のスパイク電力に耐えられます。

旧規格ATX 2.x世代は200%スパイクに関する規定が無かったため、おそらくOPP(過負荷保護)が発動して強制シャットダウンに追い込まれるでしょう。

ただし、一般的にOPP(過負荷保護)は容量に対して125~135%程度(※大容量モデルは10%引くと近い)に設定されます。

| ピーク負荷耐性 | ||

|---|---|---|

| 電源容量 | ATX 3.1 / 3.0 | ATX 2.x |

| 1000 W | 2000 W | 1250~1350 W |

| 850 W | 1700 W | 1050~1150 W |

| 750 W | 1500 W | 935~1015 W |

| 650 W | 1300 W | 810~880 W |

もっとも人気が高い容量850 Wの電源ユニットなら、OPP(過負荷保護)が発動するトリガーはなんと1050~1150 Wです。

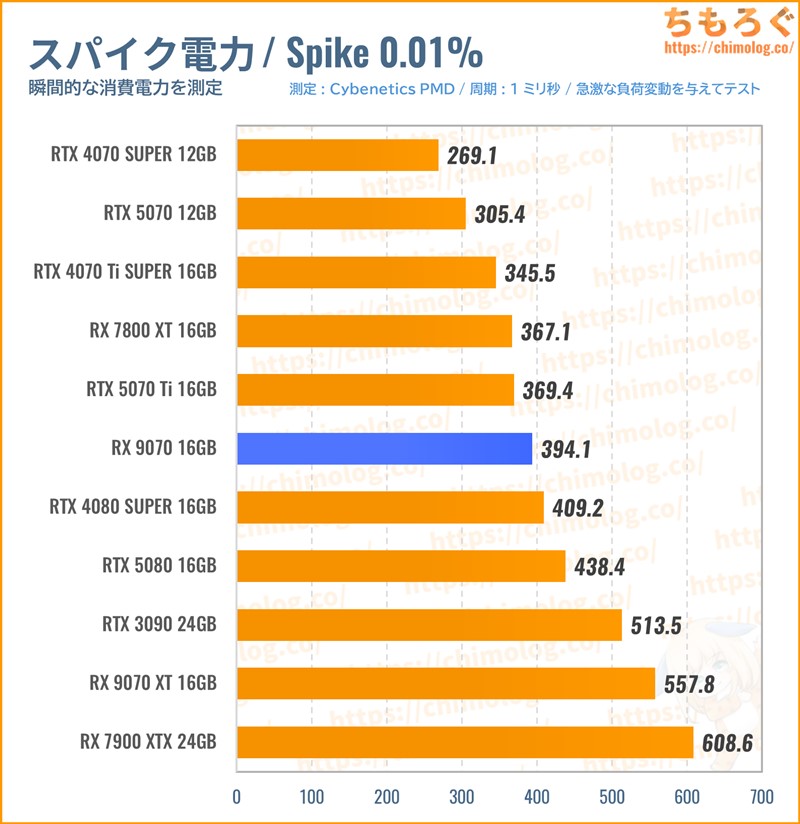

悪名高いスパイクで伝説的なRX 6950 XTやRTX 3090なら、瞬間的なスパイクで落とせる可能性があるものの、昨今の行儀が良くなったハイエンドグラボなら特に問題ないです。

筆者が実機で確認した限り、RTX 40 / 50シリーズは大人しいです。

Radeon RX 7000シリーズは、RX 7900 XT以上でスパイクが目立っています。Radeon RX 9000シリーズの定格準拠モデルはおおむね大丈夫ですが、RX 9070 XTのオーバークロックモデルは黄色信号でした。

「ATX 3.1」は新設計だから安全な可能性は本当?

近年、PC向け電源ユニットの設計はそれほど進化が見られません。

| 電源ユニット | 規格 | 設計 |

|---|---|---|

| Corsair AX1600i (2018年) | ATX 2.x | OEM:Flex(旧Flextronics) GaN FET + トーテムポールブリッジレスPFCトポロジー (今もめったに見かけない先進的な設計スタイル) |

| Wentai Aidan T1616 (2020年) | ATX 2.x | OEM:Wentai Technology GaN FET + トーテムポールブリッジレスPFCトポロジー (AX1600iによく似た設計でチャレンジした例) |

| ADATA XPG Fusion 1600W Titanium (2023年) | ATX 3.0 | OEM:Delta Electronics GaN FET + トーテムポールブリッジレスPFCトポロジー (AX1600iによく似た設計でチャレンジした別の例) |

| ASRock Taichi TC-1650T (2025年) | ATX 3.1 | OEM:FSP SiC FET + フルブリッジLLCトポロジー (大容量電源で典型的な設計スタイル) |

GaN FETとトーテムポールブリッジレスPFCトポロジーを用いて、今もなお最強の性能に君臨しつづける「Corsair AX1600i」は、発売からなんと約7年も経過しています。

しかし、どれほど優れた設計と性能をもつ電源ユニットでも時の流れには逆らえないです。製造されてから年月が経って経年劣化が進み、障害が発生するリスクは着実に高まっているでしょう。

ATX 3.1世代は製造からまだ間もない個体が多くを占め、経年劣化の影響が軽微です。古いロットより新しいロットの方が安全な可能性を否定できないです。

・・・つまり、革新的な新設計かどうかはもっぱら無関係で、製造年月が単に新しいか古いかの方がはるかに重要です。

まとめ:ATX 3.1の有無より実際の製品を見よう

| ATX 3.1にまつわる仮説 | 実際は・・・ |

|---|---|

| 12VHPWRより安全性が高い 「12V-2×6」コネクタ採用 | 「12V-2×6」の有無は 必須要件に含まれない |

| 容量に対して最大200%の スパイクに耐えられる余裕 | ATX 3.1だけでなく ATX 3.0も最大200%まで (12V-2×6非搭載なら最大150%まで) |

| なんとなく新設計だから 安全な気がする(雰囲気) | 単に製造年月が新しいから トラブル報告が少ない可能性 |

ATX 3.1(ATX 3.0)にまつわる仮説に対する答えをざっくりまとめました。割とショッキングな内容で・・・、筆者もIntel ATXガイドラインを読んで衝撃を受けました。

12V-2×6コネクタはATX 3.1(ATX 3.0)を満たすために必須の要件と思いきや、オプションまたは推奨扱いにとどまっています。

12V-2×6コネクタは必ずしも無くていいし、仮に無かったら最大200%の要件は150%まで緩和される一文まで用意されています。

残る設計の新しさに関する説も、単に製造年月が新しいから経年劣化の影響が少なく、トラブルに至る確率が低いだけと予想します。設計の先進性でいえば、むしろ7年前に発売された「AX1600i」が今も最高峰です。

2025年時点で性能と評判ともに高い電源ユニットの多くを、未だに昔ながらの典型的な設計手法が占めています。

ATX 3.1規格に切り替わったからといって、最新鋭のデジタル制御とトーテムポールブリッジレスPFC方式が主流になったりしません。アナログ制御にシンプルなアクティブPFC方式がまだまだ多数派です。

記事タイトルの答え:ATX 3.0はATX 3.1より厳しい

ここまでの解説は「ATX 3.1だから安全」とされる仮説に対して、ATX 3.1自体はそれほど関係がない可能性を紹介してきました。

最後に、記事タイトル「電源ユニットのATX 3.1は旧規格(ATX 3.0や2.x)と何が違うのか」について、かんたんに説明して終了です。

「ホールドアップ時間」の要件がなぜか改悪

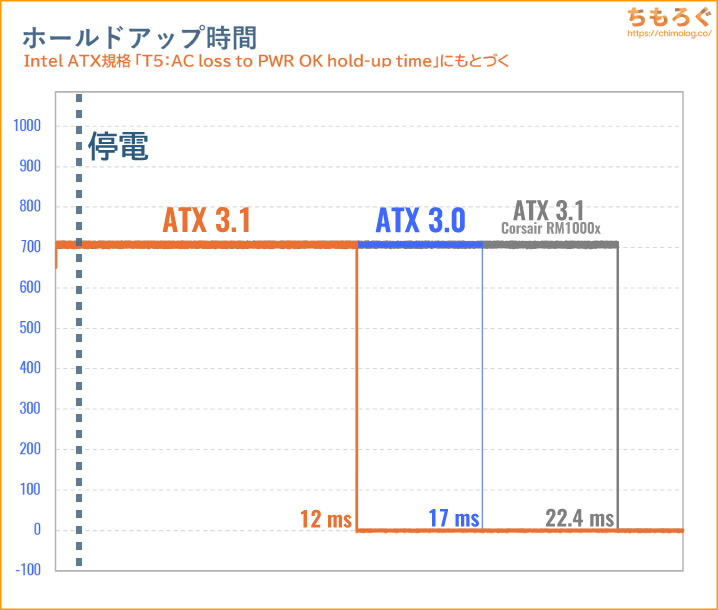

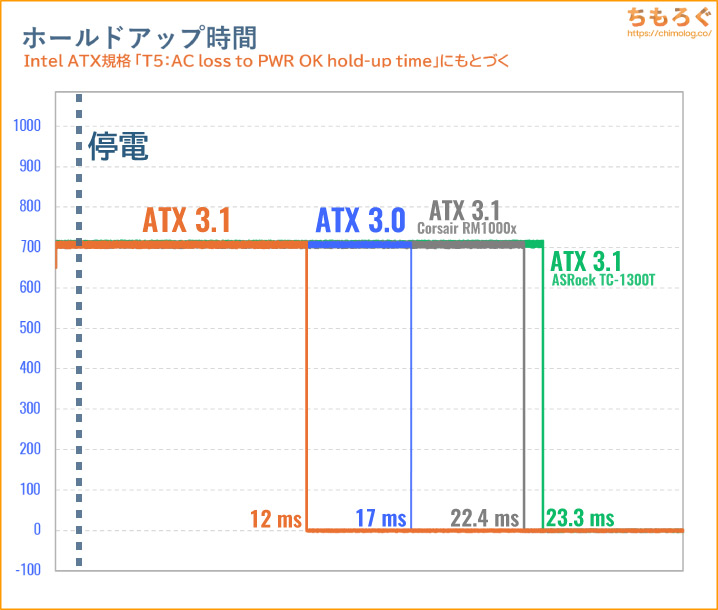

ATX 3.0とATX 3.1のもっとも大きな変更点が「ホールドアップ時間」です。

ホールドアップ時間は、電源ユニットへの電力供給が予期せず停止(例:停電)したとき、システムに電力を供給できる残り時間(= 電源が完全に停止するまでの猶予時間)を意味します。

| ATX規格 | ホールドアップ時間 |

|---|---|

| ATX 3.1 | 最低12ミリ秒 |

| ATX 3.0 | 最低17ミリ秒 |

| ATX 2.x |

Intel ATX規格に合格するために必要なホールドアップ時間が、17ミリ秒から12ミリ秒に短縮され、ATX 3.1準拠をかんたんに取得できるよう改悪されています。

ホールドアップ時間が短くなると、少ない容量のコンデンサで要件を満たせます。製造コストを減らしつつ、最新のATX 3.1準拠をアピールできるから、製品の利益率向上にプラスです。

逆の見方をすると、消費者は以前より性能が低い電源ユニットを同じ価格で買ってしまうリスクが高まります。

幸い、マトモなメーカーならATX 3.1を無視して旧規格ATX 3.0に遵守する傾向がほとんどです。

ATX 3.1準拠の「Corsair RM1000x」は22.4ミリ秒、同じくATX 3.1準拠の「ASRock TC-1300T」はさらに長い23.3ミリ秒が記録されています。

ラインナップの幅が広がる可能性

ATX 3.0からATX 3.1に切り替わり、ホールドアップ時間の要件が改悪されてしまいましたが、ポジティブな考え方もあります。

ホールドアップ時間が緩和されて、搭載するコンデンサの容量を少なく済ませられるなら?

- 実装スペースの削減

- 安価なラインナップの拡充

2つ思いつきます。

コンデンサを減らせるから、そもそもの実装スペースを削減でき、小型規格(SFXやSFX-L)の電源ユニットが今後増えるかもしれません。特に価格が安いラインナップが増える可能性が見えてきます。

要件の緩和 = 設計の自由度が上がったと捉えられるからです。

まとめ:「ATX 3.1」と「ATX 3.0」の違いは1つだけ

| 要件 | ATX 3.1 | ATX 3.0 | ATX 2.x |

|---|---|---|---|

| ホールドアップ時間 | 最低 12ミリ秒 | 最低 17ミリ秒 | |

| 12V-2×6の有無 | 必須要件に含まれない | 規定なし | |

| 200%スパイク耐性 | 総出力の最大200%まで(100 us) | ||

電源ユニットにとって、ATX 3.1とATX 3.0の明確な変更点は「ホールドアップ時間」だけです。

「12V-2×6」は必須要件に含まれていないし、総出力の最大200%スパイクに耐えられる要件(100 us)も同じで、ATX 3.1限定の特殊な設計手法※もありません。

つまり電源ユニット選びで大事なのは、ATX 3.1に準拠してるかどうかより、自分の目的と予算に合ったスペックと価格を備えているかどうかです。できれば性能も良ければベストでしょう。

※ ホールドアップ時間が短縮したおかげで、ATX 3.0準拠よりも容量が小さいコンデンサを使える点で「ATX 3.1限定の設計」と言えなくもないです。

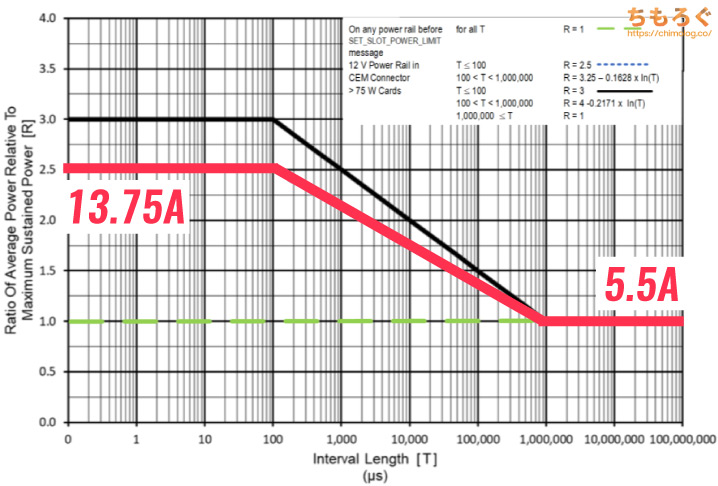

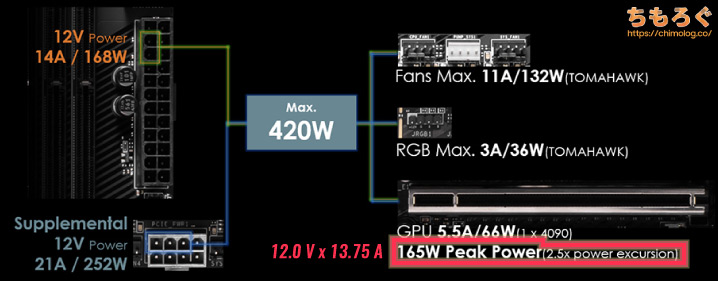

ATX 3.1規格から、PCIe 12Vスロットのピーク電力要件にエスクカーションが導入されています。

ATX 3.0までPCIe 12Vスロットの許容電流は一貫して5.5 A(約66 W)に対し、ATX 3.1から最大2.5倍の13.75 A(約165 W)まで流していいルールです。

(MSI ATX 3.1 Ready Motherboard より)

なお、マザーボード側のPCIeスロットに限った仕様変更なので、今回の電源ユニットに重きを置いた解説では特に触れてません。

電源ユニットの自分にあった「スペック選び」

自分の目的に一致するスペックを備えた電源ユニットを選ぶ方法は、超かんたんです。

| PCパーツの一例 | |

|---|---|

| CPU | Ryzen 7 9800X3D |

| マザーボード | AMD B850チップセット |

| グラボ | RTX 5070 Ti |

| SSD | NVMe SSD(2 TB) |

| HDD | SATA HDD(8 TB) SATA HDD(16 TB) |

まず、自作PCに使う予定のPCパーツをリストアップします。

| PCパーツの一例 | 補助電源コネクタ | |

|---|---|---|

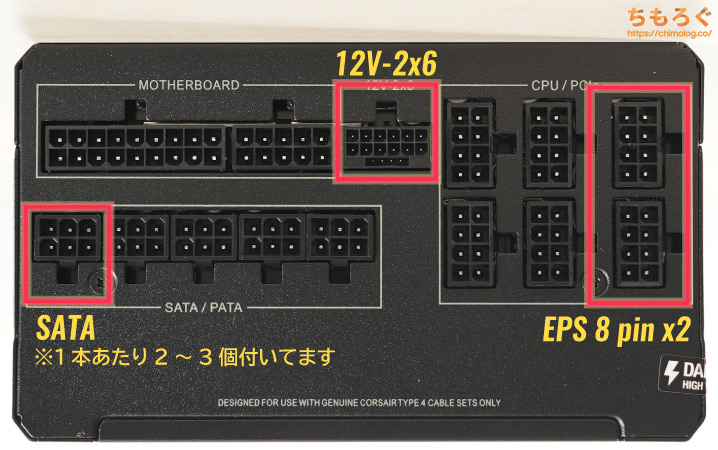

| CPU | Ryzen 7 9800X3D | EPS 8 pin(2個) |

| マザーボード | AMD B850チップセット | |

| グラボ | RTX 5070 Ti | 12V-2×6(1個) |

| SSD | NVMe SSD(2 TB) | なし |

| HDD | SATA HDD(8 TB) SATA HDD(16 TB) | SATA(2個) |

各パーツに必要な補助電源コネクタを数えます。

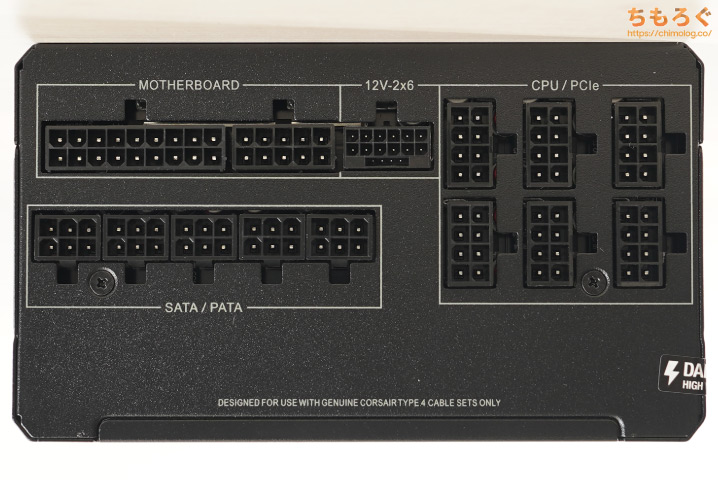

電源ユニット側のコネクタをチェックして、必要な補助電源コネクタが揃っていれば間違いないです。

自作PC経験者から「容量に余裕を持たせよう(約2倍)」「80 PLUS Gold以上にしよう」「製造元は◯◯◯がおすすめ」など、正しそうなアドバイスを見かけますが、深く気にしなくていいです。

使う予定のPCパーツに必要なコネクタ数を満たしているかどうか。電源ユニット選びはたったこれだけです。

電源ユニットの「性能」を確認する方法

たしかに、わざわざATX 3.1とATX 3.0の違いについて検索するほど好奇心が強いユーザーなら、電源ユニット選びにもっと「こだわり」が欲しい可能性が高いです。

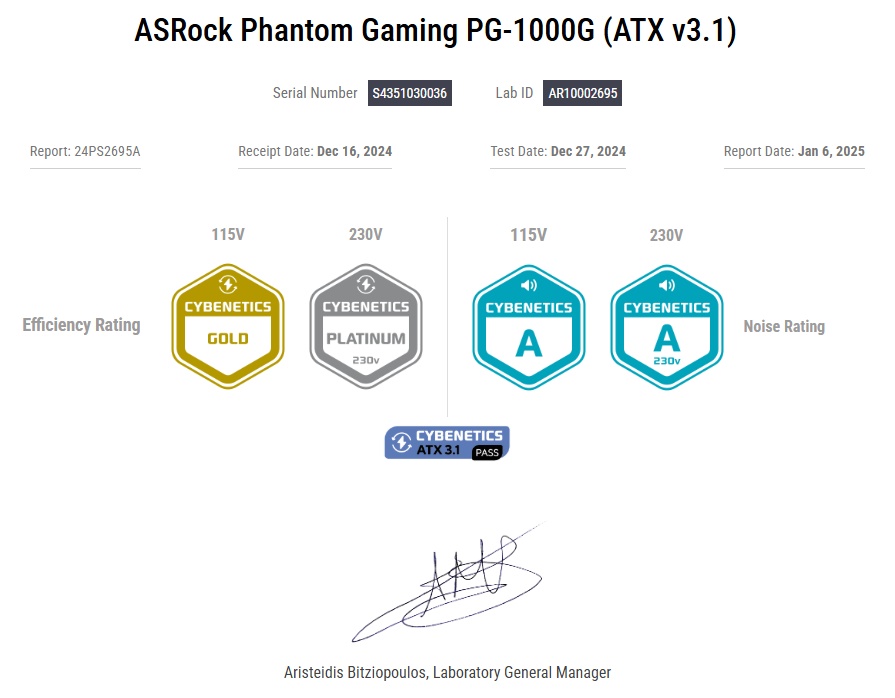

電源ユニットを深く知る方法が「Cybenetics認証」です。厳格な校正機関認定(ISO 17025 & ISO 17065)を受けているCybenetics Labsが実施する新しい認証プログラムです。

今もっとも定番の「80 PLUS認証」に今後取って代わる可能性が極めて高い、今まで以上に厳しく、かつデータベースが豊富な最先端の電源ユニット認証です。

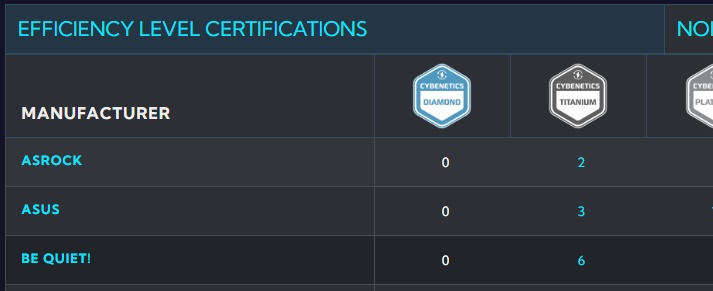

サイトを開いたら「Manufacturer(メーカー)」一覧を確認します。

気になるメーカーがあれば、とりあえずクリックして開いてみます。

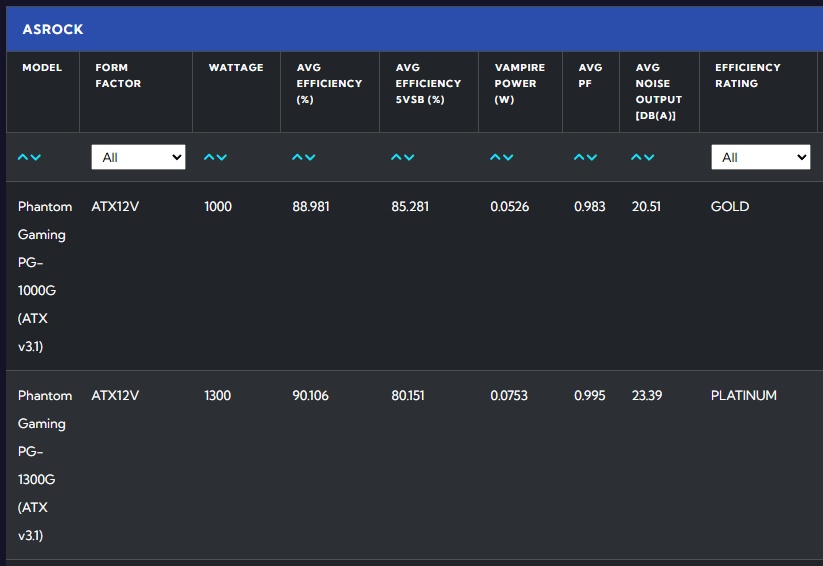

2025年に発売された新しい電源ユニット「Phantom Gaming PG」シリーズを始め、「Steel Legend」や「Taichi」シリーズの測定データがズラッと列挙されるはずです。

各項目を昇順で並び替えて、数値が高い順に見るだけで性能が高い電源ユニットが一発で分かります。

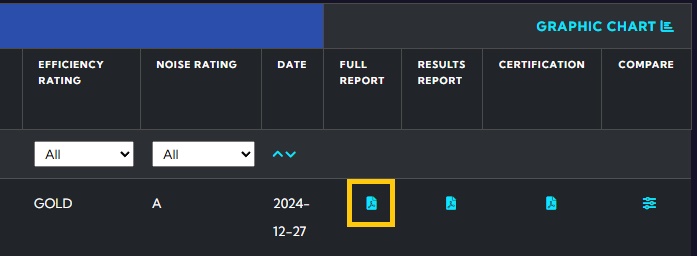

詳細な測定データは右の方にある「FULL REPORT(PDFアイコン)」から確認できます。

Cybenetics Labsの厳格なテストによって合格できた認証グレードがすぐに分かります。

Efficiency Rating「ETA」プログラムが、従来の80 PLUSに相当する「効率認証」です。

Noise Rating「LAMBDA」プログラムは、Cybenetics Labsが独自に始めた、静音性を評価する「静音認証」です。

| 効率認証プログラム「ETA」 | ||||

|---|---|---|---|---|

| グレード | 変換効率 | 力率 | 5VSB変換効率 | スタンバイ電力 |

| 93%以上 | 98.5%以上 | 79%以上 | < 0.10 W | |

| 91~93% | 98.0%以上 | 77%以上 | < 0.13 W | |

| 89~91% | 97.5%以上 | 76%以上 | < 0.16 W | |

| 87~89% | 97.0%以上 | 75%以上 | < 0.19 W | |

| 85~87% | 96.0%以上 | 73%以上 | < 0.22 W | |

| 82~85% | 95.0%以上 | 71%以上 | < 0.25 W | |

従来の80 PLUS認証は合格ラインがカーブ状を描いていて取得しやすいです。一方、ETA認証なら直線上に近い合格ラインが設けられていて、特定の負荷率だけ高効率に設計しても試験をパスできません。

他にも力率、5VSB変換効率、スタンバイ電力の要件も追加されています。

各データの測定ポイント数は4点(80 PLUS)から、400倍以上も多い1450点(ETA)に増え、データベースの情報量が格段に多いです。

| 静音認証プログラム「LAMBDA」 | ||

|---|---|---|

| グレード | 騒音値 | 備考 |

| ~15 dB | ほぼ無音に近い | |

| 15~20 dB | おおむね無音 | |

| 20~25 dB | 十分に静か | |

| 25~30 dB | 負荷次第で音が目立つ | |

| 30~35 dB | 過度な期待は禁物 | |

| 35~40 dB | ||

| 40~45 dB | ||

半無響室で電源ユニットの動作音を負荷率ごとに測定し、全負荷(1450測定ポイント)の平均値が合格ラインを上回るかを評価します。

「性能」にこだわって電源ユニットを選ぶなら、ETA認証は「GOLD」以上、LAMBDA認証は「A-」以上をおすすめします。

(Cybenetics認証マークに注目!)

以上「ATX 3.1なら安全?:ATX 3.0と何が違うのか解説【電源ユニット】」でした。

【おまけ】電源ユニットの「性能」をさらに深堀り

Cybeneticsレポートには、認証プログラムと直接関係しない測定データも掲載されています。

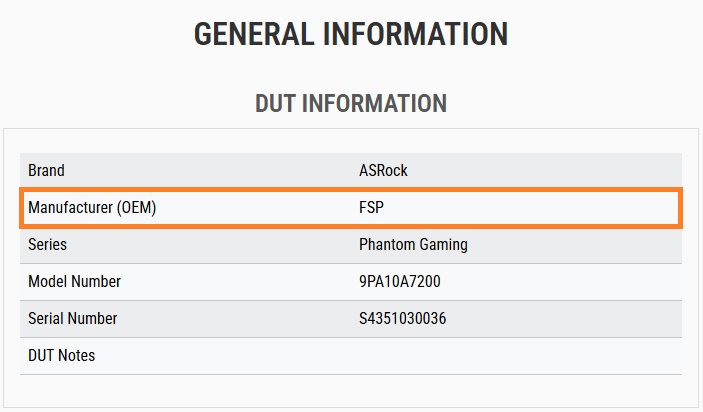

「DUT INFORMATION」の「OEM」欄に、電源ユニットオタクがとても興味深そうに見ている製造元(OEM元)が分かります。

ASRock Phantom Gamingシリーズなら、台湾FSP社が製造を担当しているようです。ただし、設計も含めてOEMと協力しているのか、あるいは単なる箱詰め業者かまでは判断できません。

メーカー側の広報担当者、できれば技術担当者に聞いてみてください。

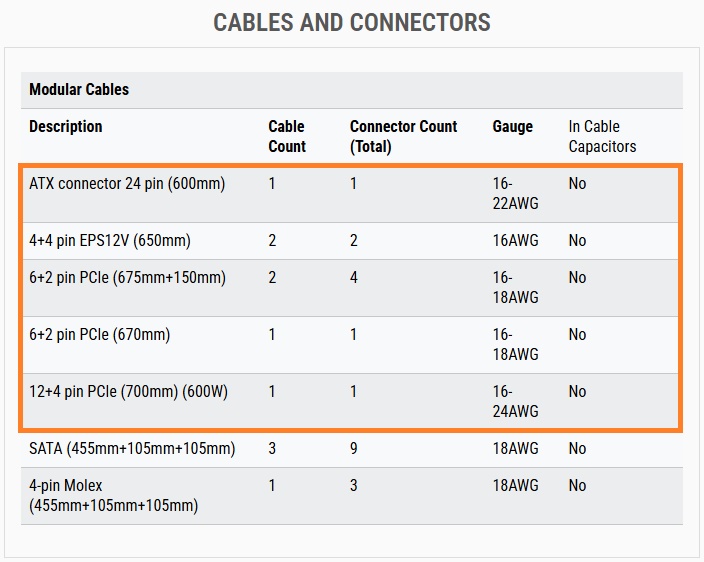

「CABLES AND CONNECTORS」の欄で、付属ケーブルのコネクタ数やケーブル全長、ケーブル線径(太さ)やコンデンサの有無が分かります。

個人的に、12V-2×6コネクタとPCIe 8 pinコネクタに「16 AWG」以上を使っているか注目しています。線が細いほど溶融リスクが高いから、安全性にこだわる方は16 AWG以上の太いケーブルを選んでください。

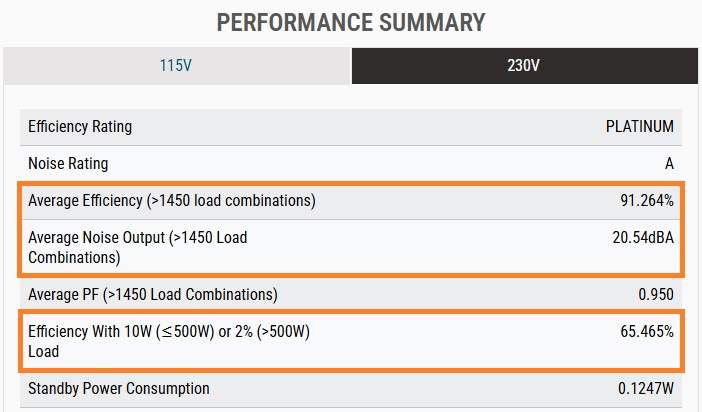

「PERFORMANCE SUMMARY」の欄で、電源ユニットの基本的な性能がざっくり分かります。

- Average Efficiency:変換効率の平均値(1450点)

- Average Noise Output:騒音値の平均値(1450点)

- Efficiency With 10W:低消費電力の変換効率

認証プログラム「ETA」と「LAMBDA」に深く関係するデータです。

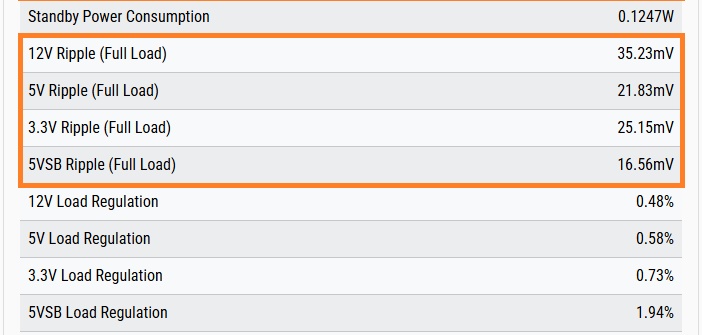

Ripple(リプル電圧)も分かります。

Cybenetics試験をパスした電源ユニットのほとんどが基準値※を下回るため、気にする必要は皆無です。

※リプル電圧は12Vレールで120 mV未満(< 120 mV)、5.5Vレールや3.3Vレールは50 mV未満(< 50 mV)がIntel ATX規格で決められた基準値です。

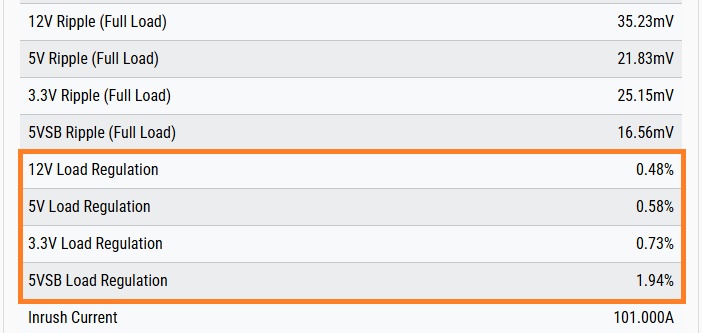

「Load Regulation」は、負荷がかかったときの電圧変動幅です。

| 電圧レール | 上下幅 | 最低値 | 基準値 | 最大値 | 許容幅 |

|---|---|---|---|---|---|

| +12V※ | +5% / -7% | 11.20 V | 12.00 V | 12.60 V | 12.5% |

| +5V | ±5% | 4.75 V | 5.00 V | 5.25 V | 10.5% |

| +3.3V | ±5% | 3.14 V | 3.30 V | 3.47 V | 10.5% |

| -12V | ±10% | -10.80 V | -12.00 V | -13.20 V | 22.2% |

| +5VSB | ±5% | 4.75 V | 5.00 V | 5.25 V | 10.5% |

※ ATX 2.x規格では最低値が-5%でした。ATX 3.0から-7%に緩和され、PCIe 5.1 CEM規格により12VHPWR(12V-2×6)側はさらに-8%まで緩和されています。旧規格の方が「厳しい」です。

許容幅を下回っていれば問題ないです。

上記データによると、12V偏差がたった「0.48%」です。許容幅の12.5%以内に十分すぎるほど収まっています。

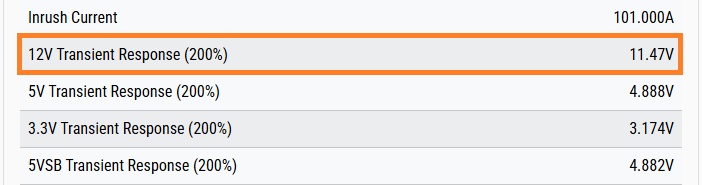

「Transient Response (200%)」は、容量200%スパイク(100 us)発生時の電圧最低値です。

Intel ATX規格の最低値(-11.20 V)以上を維持できれば問題ないです。

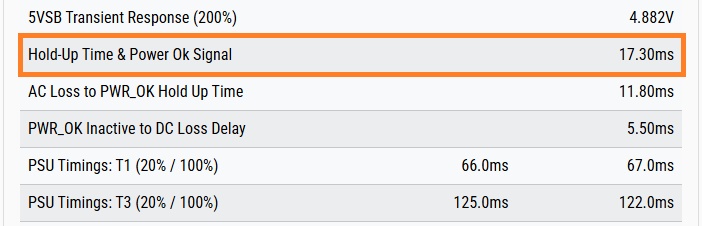

「Hold-Up Time」は、停電時のシステム通電時間(ホールドアップ時間)です。

ATX 3.1規格なら12ミリ秒以上(< 12 ms)、ATX 3.0以前なら17ミリ秒以上(< 17 ms)が基準値です。

ATX 3.1準拠のPhantom Gamingシリーズはギリギリ17ミリ秒を超えていて、旧規格にも準拠できます。ちなみにSteel Legendの一部モデルは17ミリ秒を割ってしまい、ATX 3.1にしか合格できないです。

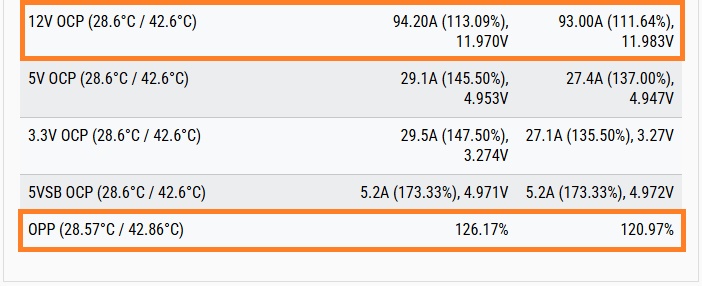

保護機能のトリガーも確認できます。

「12V OCP」が、12Vレールの過電流保護(OCP = Over Current Protection)です。高温時に93.00 A(約1114 W)で発動した、と記載されています。

「OPP」は電源ユニット全体の過負荷保護(OPP = Over Power Protection)です。高温時に120.97%(約1210 W)で発動、と記載されています。

つまり、容量1000 Wの電源ユニットなら消費電力1000 Wのシステムを安定動作できるし、何なら5~10%くらい超えても正常に動き続けます。

容量が足りるかどうかを過度に気にする必要は無いです。補助電源コネクタが足りていれば、たいてい問題ないです。

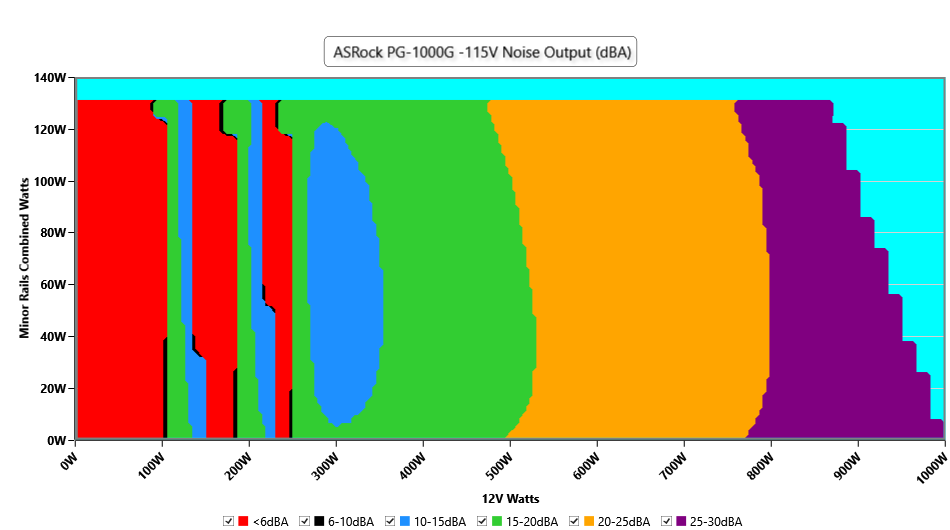

ノイズ分布グラフです。

縦軸がマイナーレール(5Vや3.3V)の消費電力、横軸が12Vレールの消費電力です。基本的にグラフの下半分を確認するといいでしょう。

静音性を厳しく見るなら「赤色(< 6 dBA)」と「黒色(6~10 dBA)」の範囲を、ほどほど静かでいいなら「緑色(15~20 dBA)」の範囲を見るだけで十分です。

組み立てる予定のシステム消費電力が目的の範囲に収まっているかを見るだけで、ざっくりと稼働時の動作音を予想できます。

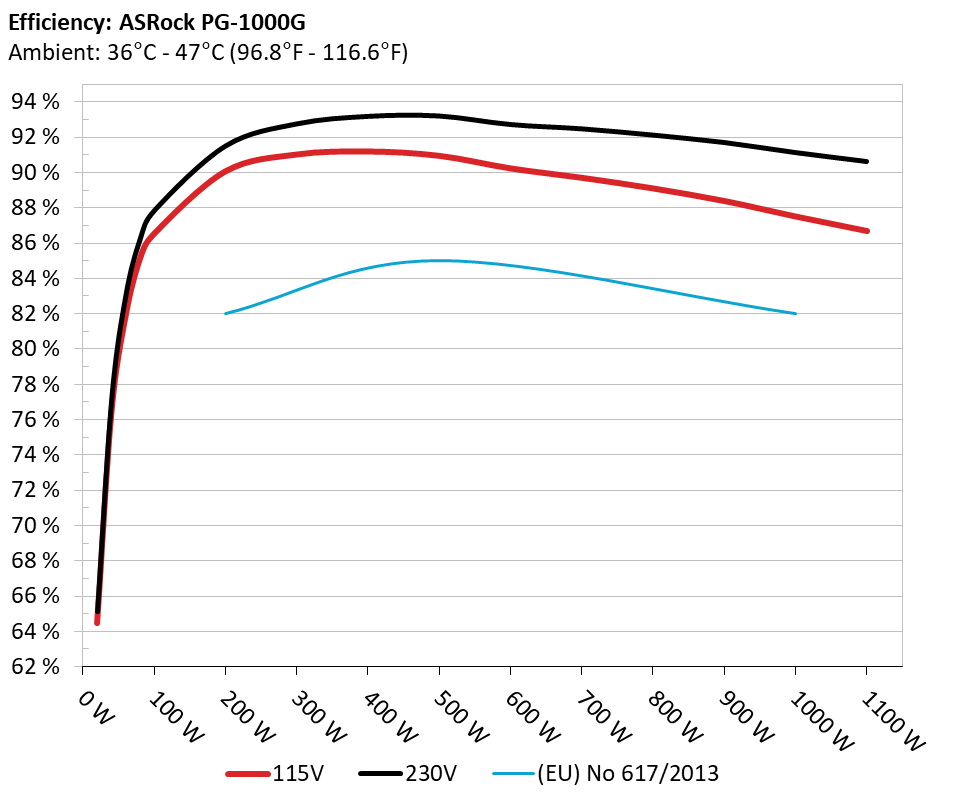

効率分布グラフです。

縦軸が変換効率(システム側の消費電力 / コンセント側の消費電力)で、横軸がシステム(DC)側の消費電力です。

さらに黒いラインは230Vコンセントを使った場合で、赤いラインが115Vコンセントを使った場合です。日本の一般家庭なら100Vコンセントが主流ですので、赤いラインを確認しましょう。

Phantom Gamingシリーズは約300~400 W(負荷率30~40%)で効率がピークに達します。

なお、よほど特異な運用目的がない限り・・・変換効率グラフは正直あまり気にしなくていいです。

そもそも変換効率が高いメリットは、日々のQOLに関わる「静音性」です※。

- 変換効率が高い → 熱のロスが少ない → ファンの回転数を抑えて静音化

どちらかというと変換効率よりもノイズ分布グラフを気にしたほうが実利にかなってます。

※電気代をメリットに挙げる説明を見かけるものの、本体の高い価格差を回収できる見込みが薄いから説得力に欠ける印象を拭えません。経済合理性 < QOLになりやすい、新築戸建の「高気密住宅」に似た概念だと思っています。

想定されるシステム消費電力に対して、電源ユニットの容量は2倍がいい理由に、変換効率がピークに達するからと説明されがちです。

しかし、昨今の電源ユニットの変換効率グラフを見る限り、負荷率30~40%あたりで変換効率のピークに達します。

- ピーク50%:2.0倍

- ピーク40%:2.4倍

- ピーク30%:3.3倍

変換効率のピークを目的に2倍を選ぶ理論はもう古いです。これからは2.4~3.3倍を選び・・・ もちろん悪いジョークです。真に受けないでください。

2倍理論を支持する理由の中で、唯一もっともらしいと思われる理由は「静音性」くらいです。電源の寿命と関連付ける理由には明確な根拠がなく、あえて考慮する合理性に欠けています。

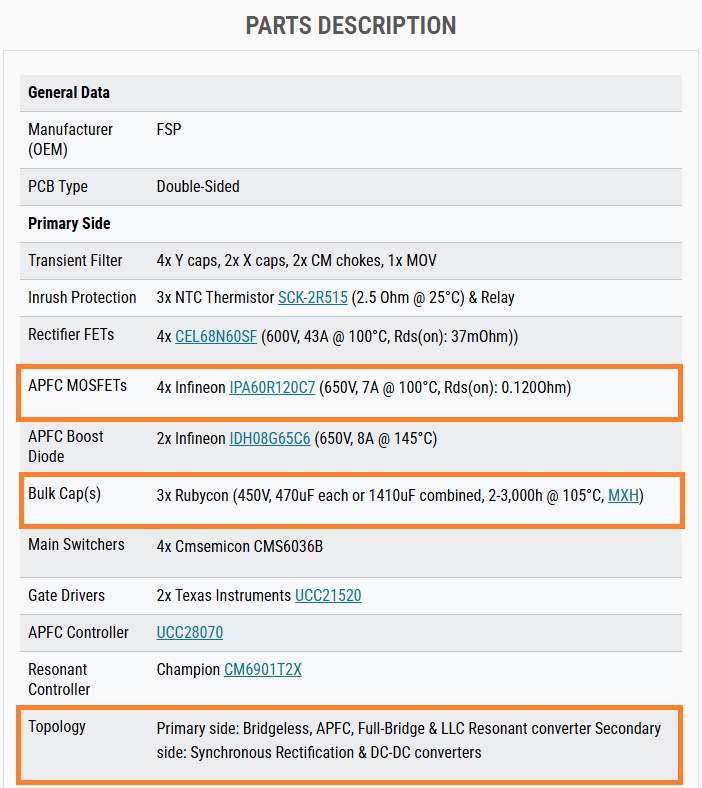

今のところ一部レポートに限定されるものの、「PARTS DESCRIPTION」の欄が掲載されています。

電源ユニットに搭載された部品を型番ベースで細かく確認できます。ASRock Taichi TC-1300Tの部品レポートを例に挙げると、

- MOSFET:一流メーカー「Infineon」の「シリコンFET」

- コンデンサ:日本メーカー「ルビコン」の「定格105℃電解アルミニウムコンデンサ」

- トポロジー:大容量電源で主流の「ブリッジレスAPFCフルブリッジLLCトポロジー」

などなど、部品一覧から設計手法(トポロジー)まで明確に分かります。

| 制御方法 |

|

|---|---|

| 力率改善 |

|

| トポロジー |

|

| 二次側 |

|

※1:レポートやレビューにより「APFC」または「PFC」で表記ゆれあり。前者はアクティブPFCを示し、後者はおそらくAPFCを含むPFC全般を指して使っている可能性あり。

※2:レポートにより「LLC converter」または「LLC Resonant converter」で表記ゆれあり。

各項目ごとに、製造コストが高い順に並べました。

たとえば性能と価格が非常に高い「Corsair AX1600i」なら、デジタル制御 + トーテムポールブリッジレスPFC + フルブリッジ & LLC共振コンバーター + 同期整流 & DC-DCコンバーターです。

小容量で低価格な「Corsair TX550M」なら、アナログ制御 + APFC(アクティブPFC) + ハーフブリッジ & LLC共振コンバーター + 同期整流 & DC-DCコンバーターです。

以上で、おまけ解説も終了です。

Cybeneticsレポートをうまく活用すれば、データと設計にもとづく正確な電源ユニット選びが可能に。電源ユニットオタクなら、ぜひ参考にするべきデータベースです。

- 2025/05/27:記事を初公開

- 2025/05/28:「ケーブルも同じ」と主張するメーカーについて、昨今のハイエンドGPUのスパイク事情について追記

電源ユニットレビュー記事まとめ

おすすめ電源ユニットまとめ

おすすめゲーミングPC:7選

おすすめゲーミングPC:7選 ゲーミングモニターおすすめ:7選

ゲーミングモニターおすすめ:7選 【PS5】おすすめゲーミングモニター

【PS5】おすすめゲーミングモニター NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー

NEXTGEAR 7800X3Dの実機レビュー LEVEL∞の実機レビュー

LEVEL∞の実機レビュー GALLERIAの実機レビュー

GALLERIAの実機レビュー 【予算10万円】自作PCプラン解説

【予算10万円】自作PCプラン解説 おすすめグラボ:7選

おすすめグラボ:7選 おすすめのSSD:10選

おすすめのSSD:10選 おすすめの電源ユニット10選

おすすめの電源ユニット10選

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

「ドスパラ」でおすすめなゲーミングPC

やかもちのTwitterアカ

やかもちのTwitterアカ

ATX3.0と3.1の違いをよく理解できていなかったので、大変分かりやすい解説ありがとうございました。

3.1というよりは、3.0 Liteと名付けたほうが適切そうな気も…

たしかに。

つくづく日本の100Vコンセントが憎い

どこかの某有名公式アカウントさんはホールドアップタイムが短縮された分レスポンスが向上するなんて大嘘を恥ずかしげもなく吹聴してましたがね

メーカー公式なのに自社製品の間違った情報を発信しちゃうアカウントさんですね

アス○ック

そこはサポートのレベルも低い

付属ケーブルのところ、太いケーブルを勧めるのならば、AWGは数字が小さい方が太いケーブルであることに触れておいた方が良いと思います

あまり身近な規格では無いので

私もそれは感じました。

ケーブル径が太いほど数字が低くなるというのは知ってないとわからないことなので。

>Intel ATXガイドラインにも「ケーブル側に変更なし」と、わざわざ明記されています。

企業公式でこれを否定してたところがありましたね

何処とは言いませんが

今度自室に200vコンセントを増設しようと思っていたので参考になりました

数パーとはいえ一番使う消費電力辺りの変換効率が100vとはだいぶ違うんですね

容量の2倍は必要おじさんまじで宗教的な狂信者でめっちゃいるからなあ

わらわら湧いてくるし何説明しても聞かない

2倍オジサン批判してる輩って絶対に自ら指標を出さんよね

何でだろ?w

うわぁ…出た

12V-2×6はATX3.0でも3.1でもオプショナルな事は理解できた

じゃあ実装されてるかどうかはどうやって判断すればいいんですか!!

……箱に書いてあると言えば有るんですが

12V-2×6を謳っておきながらピンの長さが12VHPWRと同じって事もあったんですよね

電気ネタ好きにはたまらない内容だった

次買う電源の参考にさせていただきます

コメント失礼します。

TCLのモニター32R84のレビューをお願いしたいです!

金払え

無償ボランティアを要求するな

お前さん、どうせブログ主でも無いくせにワーワー喚くなよ。

新設された80Plusルビーのことも書けばいいのに

こういうデータを電源メーカーからしっかり教えてほしかった…